2021-2022学年统编版高中语文必修下册11.2《与妻书》课件(29张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修下册11.2《与妻书》课件(29张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-26 18:07:32 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

导入:匈牙利诗人裴多菲写过一首诗,题目是《自由与爱情》:“生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。”这首诗表达了诗人对自由的珍视和追求。

在中国近现代历史上,无数先烈,为了国家和民族,舍弃了自己的家庭和爱情,甚至献出了宝贵的生命。林觉民就是其中之一,林觉民在将要牺牲之际写下了《与妻书》。

林觉民是林徽因的亲叔叔,林觉民去世的时候,林徽因七岁。

林觉民牺牲后,其父林孝颖将闽县老宅出卖避难。买主叫谢銮恩,他带着十一岁的孙女住进杨桥巷17号。这个小女孩叫谢婉莹,即后来的冰心。

课前小知识

林觉民(1887—1911),字意洞,号抖飞,又号天外生,福建闽县(今福州)人。民主革命者,黄花岗七十二烈士之一。14岁进高等学堂,接受了资产阶级民主思想影响,课余谈到时事,总是慷慨激昂地说:“中国不革命不能自强。”毕业后到日本留学。

1911年(辛亥革命那一年)春天,三月二十九日(阳历四月十七日)早晨,他和方声洞等率领全体福建同志入广州,和林广尘(文)会于城内。下午五点多钟,一同攻击轰炸督署,不幸中弹受伤,力尽被捕。在审讯中,他从容不迫,纵论世界大势,宣扬革除暴政,建立共和的革命主张,临刑谈笑自若,引颈就义,年仅24岁。

走进作者

背景链接:

1911年4月27日,由孙中山领导的同盟会 在广州发动武装起义。起义虽经精心准备,但因寡不敌众,最终失败,一百多革命志士遇难。后收殓遗骸七十二具,合葬于黄花岗,史称“黄花岗七十二烈士”。这封《与妻书》是1911年,林觉民从日本回国参加广州起义,在离家去广州的路上,深夜里写下的,起义失败后,有人秘密将这两封信在半夜里塞进林觉民家中门缝里,第二天清晨,家人才发现这封信。

解题:《与妻书》

①与,给。

②妻,在这里指林觉民的妻子。

③书,书信。

本文是早期民主革命先驱者林觉民在参加广州起义前写给妻子陈意映的一封绝笔信,表现了高尚情操和对妻子的深情。

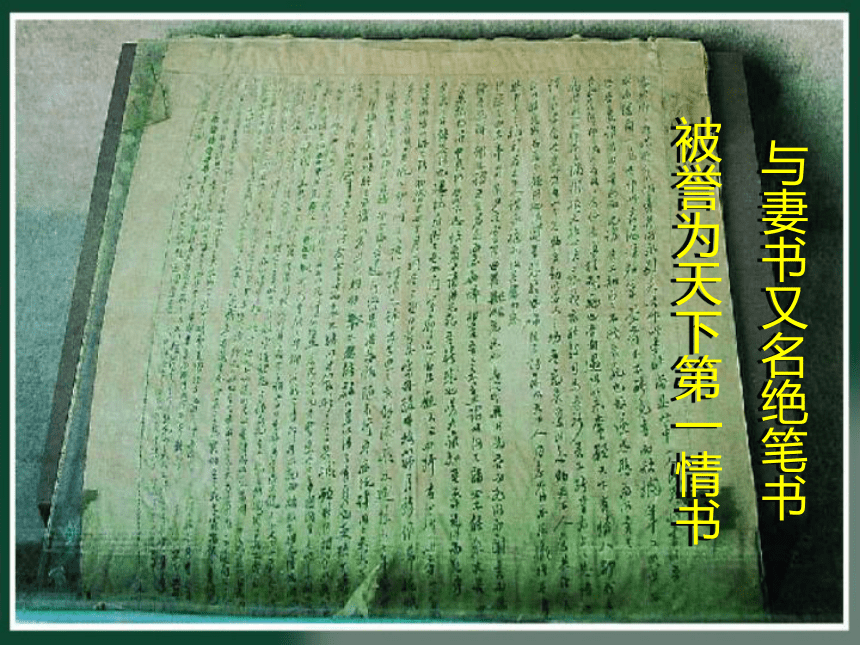

与妻书又名绝笔书

被誉为天下第一情书

电视剧《林觉民》剧照

正字音

称心快意

几家能彀

必不能禁

使之肖我

依依旁汝也

念六夜四鼓

chèn

gòu

jīn

xiào

bàng

niàn

第一部分(1):作为遗书的开端,简要地说明自己写这封遗书原因及悲痛的心情。

第二部分(2-5):是信的核心,在这个部分中,烈士倾诉自己至爱汝又忍舍汝而死的心情和道理。

第三部分(6、7):作为遗书的结尾,再一次倾诉自己至爱汝和忍舍汝而死的衷肠。

第四部分(8):希望妻子读懂书信,理解自己

课文整体感知

1、作者写作《与妻书》的原因和当时的心情是什么?

写遗书的原因:表死别之意 恐汝不察吾衷

写遗书时的心情:悲。

思考探究:

2、请用简洁的语言概括段中所追忆的夫妇生活中三件事,并分析作者追忆这三件事的目的。

汝忆否

回忆

又回忆

三忆

夫妻谁先死的谈话

新婚的甜蜜生活情景

两次离家未能将实情告诉妻子的原因和心情

对妻子眷念之深,为妻子着想“无所不至”,用事实说明自己绝不是一个无情的人。

论说“吾至爱汝”

(寄情于事)

忆往事 抒爱妻之至情

3、作者的衷情是什么?

作者“忍悲”所言衷情是:“吾至爱汝”并“吾充爱汝之心,助天下人而其所爱”,从而“使吾勇于就死”,并“敢先汝而死”,进而慰“汝不必以无侣悲”。

4、作者是怎样表达衷情的?

全文以“忍悲为汝言”的“吾衷”为主线,结合抒情忆事,进行深刻的说理,表达了“吾至爱汝”又不得不“忍舍汝而死”的复杂的思想感情。

5、有人说,很多革命烈士的遗书往往写得激昂慷慨、大义凛然,而《与妻书》却写得如此委婉,“汝忆否?”一段近乎闲情逸致。你怎么看?

是一封非同平常的绝笔书,因为担心妻子不理解而产生误会,因此处处要作安慰与解释;再则,写爱得深——爱妻子,爱生活,更见其精神境界之高,死得伟大。

6、有人说,这是千百年来最感人的情书,感人的原因在哪里?

贯穿全文的一个“情”字:儿女情长,英雄志坚

①对妻子的爱恋和怀念之情

②死别的悲哀和伤痛之情

③对黑暗现实的愤懑之情

④献身革命的豪迈之情

赏析艺术手法

1、为了表达“吾至爱汝”而又不得不“忍舍汝而死”的复杂思想感情,作者运用了哪些表达方式?请对此作简要分析。

本文的表达特色是以抒情为主,以情见长,兼及记叙、议论。作者把感夫妻之恩爱,愤国家之黯弱,怜天下之离散,悲夫妻之死别的复杂思想感情融于一体。信的字里行间充溢着作者“生人作死别”的显豁,作者的态度更为鲜明。如写到中国事势之时,抒发的则是对国家黯弱腐败的愤慨之情。记述夫妻生活的三件往事,或借景抒情,寓情于景,使情景交融,意境全出,以增强情感的感染力量。

2.这封绝笔书中用了许多典故,试找到并分析表达了作者怎样的思想感情。

(1)“司马春衫”

语出白居易《琵琶行》:“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。”诗中写白居易听琵琶女弹奏琵琶曲,深受乐曲的感染,联想到自己被贬的不幸遭遇,十分感伤,落下的泪水打湿了青布衫。

林觉民用“司马春衫”的典故,表达对“天下人”不幸遭遇的深切同情。“春衫”,当为“青衫”之误。

(2)“太上之忘情”

原作“圣人忘情”。语出《世说新语·伤逝》:“王戎丧儿万子,山简往省之。王悲不自胜。简曰:‘孩抱中物,何至于此?’王曰:‘圣人忘情,最下不及情;情之所钟,正在我辈’”。“圣人忘情”,后世多作“太上忘情”,意思是“圣明的人忘记了喜怒哀乐之情”。

林觉民说“吾不能学太上之忘情也”,意在表达自己关心民众的痛苦,与人民的感情息息相通。

(3)“老吾老,以及人之老,幼吾幼,以及人之幼”

语出《孟子·梁惠王上》。

作者用这个典故,意在表示,自己要把爱妻子的感情推广到爱“天下人”,为“天下人”的幸福,宁可牺牲自己的一切。

(4)“眼成穿”“独善其身”

是“望眼欲穿”的化用。语出杜甫《寄岳州贾司马六丈、巴州严八使君两阁老五十韵》:“旧好肠堪断,新愁眼欲穿。”意思是极目远望,快把眼睛望穿了,形容盼望殷切。

“独善其身”,语出《孟子·尽心上》:“古之人,得志,泽加于民;不得志,修身见于世。穷则独善其身,达则兼善天下。”意思是处于困窘的境地,也要搞好自身的修养。后用来指保持自身的节操,也指只顾自己,缺乏集体精神。林觉民说自己“不忍独善其身”,表明了他心系国家、人民的伟大胸怀。

(5)“骨化石”,“破镜能重圆?”

“骨化石”,事见南朝宋刘义庆《幽明录》:“武昌北山有望夫石,状若人立。古传云:昔有贞妇,其夫从役,远赴国难,携弱子饯送北山,立望夫而化为立石。”林觉民用这个典故,意在说明在当时的社会条件下,夫妻离散,相见无期。

“破镜能重圆?”,“破镜重圆”,事见唐朝孟棨《本事诗·情感》后来用“破镜重圆”比喻夫妻失散或决裂后,又重新团圆。作者反用“破镜重圆”的典故,意在说明在反动统治者肆虐的中国,夫妻离散,永无团圆之日。

3、试分析反衬、对比两种修辞手法在本文中运用的效果。

(1)反衬。如作者以昔日夫妻的甜甜蜜蜜的幸福反衬今日永诀之悲。

(2)对比。为了让妻子明白自己“敢率性就死不顾汝”的道理,作者就“死”这个问题作了多方面的对比。首先以“愿”与“今日事势”对比。其次用“即可不死”和“死”对比。“不死”将会是怎样的情况?“离散不相见,徒使两地眼成穿而骨化石”,这种痛苦与“死”的痛苦相比如何呢?“较死为苦”。

经这一对比,结论当然不言而喻:生不如死;死,不如为革命而死。第5段主要用了对比说理,但“理”中寄寓了作者的“情”。其他段落也用了对比。如:“汝幸而偶我,又何不幸而生今日之中国!吾幸而得汝,又何不幸而生今日之中国!”用“幸”和“不幸”的反复对比,既突出了对妻子的依依难舍之“情”,更突出了不得不舍之“理”。

为什么说《与妻书》是一曲爱情的颂歌,更是一首正气歌?

(1)林觉民在牺牲前给妻子的绝笔书中表现了儿女之情的缠绵细腻,也表现了革命豪情的激昂慷慨。

(2)《与妻书》所抒发的思想感情之所以能与广大读者产生共鸣,就在于作者把人世间经常发生的生离死别赋予了悲壮的爱国主义色彩,在于他把热爱亲人和热爱人民的情感水乳交融地结合起来。

知识拓展,体味情感

林觉民写给父亲的诀别书:

“不孝儿觉民叩禀:父亲大人,儿死矣,惟累大人吃苦,弟妹缺衣食耳,然大有补于全国同胞也。大罪乞恕之。”。

为了中国人民的自由幸福,无私奉献的精神

课堂小结

文章中表现了林觉民的复杂的思想感情,林觉民为了推翻黑暗的封建统治,为了中国人民的自由幸福,抛爱妻舍幼子,义无反顾的献出自己年轻的生命。表现了革命烈士,为了使全中国人民过上幸福生活而不惜牺牲个人生命的崇高献身精神。

电视剧《林觉民》剧照

妻子

—陈意映

(熟读诗书、支持丈夫的事业、抚养遗腹子、两年后郁郁而终。)

导入:匈牙利诗人裴多菲写过一首诗,题目是《自由与爱情》:“生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。”这首诗表达了诗人对自由的珍视和追求。

在中国近现代历史上,无数先烈,为了国家和民族,舍弃了自己的家庭和爱情,甚至献出了宝贵的生命。林觉民就是其中之一,林觉民在将要牺牲之际写下了《与妻书》。

林觉民是林徽因的亲叔叔,林觉民去世的时候,林徽因七岁。

林觉民牺牲后,其父林孝颖将闽县老宅出卖避难。买主叫谢銮恩,他带着十一岁的孙女住进杨桥巷17号。这个小女孩叫谢婉莹,即后来的冰心。

课前小知识

林觉民(1887—1911),字意洞,号抖飞,又号天外生,福建闽县(今福州)人。民主革命者,黄花岗七十二烈士之一。14岁进高等学堂,接受了资产阶级民主思想影响,课余谈到时事,总是慷慨激昂地说:“中国不革命不能自强。”毕业后到日本留学。

1911年(辛亥革命那一年)春天,三月二十九日(阳历四月十七日)早晨,他和方声洞等率领全体福建同志入广州,和林广尘(文)会于城内。下午五点多钟,一同攻击轰炸督署,不幸中弹受伤,力尽被捕。在审讯中,他从容不迫,纵论世界大势,宣扬革除暴政,建立共和的革命主张,临刑谈笑自若,引颈就义,年仅24岁。

走进作者

背景链接:

1911年4月27日,由孙中山领导的同盟会 在广州发动武装起义。起义虽经精心准备,但因寡不敌众,最终失败,一百多革命志士遇难。后收殓遗骸七十二具,合葬于黄花岗,史称“黄花岗七十二烈士”。这封《与妻书》是1911年,林觉民从日本回国参加广州起义,在离家去广州的路上,深夜里写下的,起义失败后,有人秘密将这两封信在半夜里塞进林觉民家中门缝里,第二天清晨,家人才发现这封信。

解题:《与妻书》

①与,给。

②妻,在这里指林觉民的妻子。

③书,书信。

本文是早期民主革命先驱者林觉民在参加广州起义前写给妻子陈意映的一封绝笔信,表现了高尚情操和对妻子的深情。

与妻书又名绝笔书

被誉为天下第一情书

电视剧《林觉民》剧照

正字音

称心快意

几家能彀

必不能禁

使之肖我

依依旁汝也

念六夜四鼓

chèn

gòu

jīn

xiào

bàng

niàn

第一部分(1):作为遗书的开端,简要地说明自己写这封遗书原因及悲痛的心情。

第二部分(2-5):是信的核心,在这个部分中,烈士倾诉自己至爱汝又忍舍汝而死的心情和道理。

第三部分(6、7):作为遗书的结尾,再一次倾诉自己至爱汝和忍舍汝而死的衷肠。

第四部分(8):希望妻子读懂书信,理解自己

课文整体感知

1、作者写作《与妻书》的原因和当时的心情是什么?

写遗书的原因:表死别之意 恐汝不察吾衷

写遗书时的心情:悲。

思考探究:

2、请用简洁的语言概括段中所追忆的夫妇生活中三件事,并分析作者追忆这三件事的目的。

汝忆否

回忆

又回忆

三忆

夫妻谁先死的谈话

新婚的甜蜜生活情景

两次离家未能将实情告诉妻子的原因和心情

对妻子眷念之深,为妻子着想“无所不至”,用事实说明自己绝不是一个无情的人。

论说“吾至爱汝”

(寄情于事)

忆往事 抒爱妻之至情

3、作者的衷情是什么?

作者“忍悲”所言衷情是:“吾至爱汝”并“吾充爱汝之心,助天下人而其所爱”,从而“使吾勇于就死”,并“敢先汝而死”,进而慰“汝不必以无侣悲”。

4、作者是怎样表达衷情的?

全文以“忍悲为汝言”的“吾衷”为主线,结合抒情忆事,进行深刻的说理,表达了“吾至爱汝”又不得不“忍舍汝而死”的复杂的思想感情。

5、有人说,很多革命烈士的遗书往往写得激昂慷慨、大义凛然,而《与妻书》却写得如此委婉,“汝忆否?”一段近乎闲情逸致。你怎么看?

是一封非同平常的绝笔书,因为担心妻子不理解而产生误会,因此处处要作安慰与解释;再则,写爱得深——爱妻子,爱生活,更见其精神境界之高,死得伟大。

6、有人说,这是千百年来最感人的情书,感人的原因在哪里?

贯穿全文的一个“情”字:儿女情长,英雄志坚

①对妻子的爱恋和怀念之情

②死别的悲哀和伤痛之情

③对黑暗现实的愤懑之情

④献身革命的豪迈之情

赏析艺术手法

1、为了表达“吾至爱汝”而又不得不“忍舍汝而死”的复杂思想感情,作者运用了哪些表达方式?请对此作简要分析。

本文的表达特色是以抒情为主,以情见长,兼及记叙、议论。作者把感夫妻之恩爱,愤国家之黯弱,怜天下之离散,悲夫妻之死别的复杂思想感情融于一体。信的字里行间充溢着作者“生人作死别”的显豁,作者的态度更为鲜明。如写到中国事势之时,抒发的则是对国家黯弱腐败的愤慨之情。记述夫妻生活的三件往事,或借景抒情,寓情于景,使情景交融,意境全出,以增强情感的感染力量。

2.这封绝笔书中用了许多典故,试找到并分析表达了作者怎样的思想感情。

(1)“司马春衫”

语出白居易《琵琶行》:“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。”诗中写白居易听琵琶女弹奏琵琶曲,深受乐曲的感染,联想到自己被贬的不幸遭遇,十分感伤,落下的泪水打湿了青布衫。

林觉民用“司马春衫”的典故,表达对“天下人”不幸遭遇的深切同情。“春衫”,当为“青衫”之误。

(2)“太上之忘情”

原作“圣人忘情”。语出《世说新语·伤逝》:“王戎丧儿万子,山简往省之。王悲不自胜。简曰:‘孩抱中物,何至于此?’王曰:‘圣人忘情,最下不及情;情之所钟,正在我辈’”。“圣人忘情”,后世多作“太上忘情”,意思是“圣明的人忘记了喜怒哀乐之情”。

林觉民说“吾不能学太上之忘情也”,意在表达自己关心民众的痛苦,与人民的感情息息相通。

(3)“老吾老,以及人之老,幼吾幼,以及人之幼”

语出《孟子·梁惠王上》。

作者用这个典故,意在表示,自己要把爱妻子的感情推广到爱“天下人”,为“天下人”的幸福,宁可牺牲自己的一切。

(4)“眼成穿”“独善其身”

是“望眼欲穿”的化用。语出杜甫《寄岳州贾司马六丈、巴州严八使君两阁老五十韵》:“旧好肠堪断,新愁眼欲穿。”意思是极目远望,快把眼睛望穿了,形容盼望殷切。

“独善其身”,语出《孟子·尽心上》:“古之人,得志,泽加于民;不得志,修身见于世。穷则独善其身,达则兼善天下。”意思是处于困窘的境地,也要搞好自身的修养。后用来指保持自身的节操,也指只顾自己,缺乏集体精神。林觉民说自己“不忍独善其身”,表明了他心系国家、人民的伟大胸怀。

(5)“骨化石”,“破镜能重圆?”

“骨化石”,事见南朝宋刘义庆《幽明录》:“武昌北山有望夫石,状若人立。古传云:昔有贞妇,其夫从役,远赴国难,携弱子饯送北山,立望夫而化为立石。”林觉民用这个典故,意在说明在当时的社会条件下,夫妻离散,相见无期。

“破镜能重圆?”,“破镜重圆”,事见唐朝孟棨《本事诗·情感》后来用“破镜重圆”比喻夫妻失散或决裂后,又重新团圆。作者反用“破镜重圆”的典故,意在说明在反动统治者肆虐的中国,夫妻离散,永无团圆之日。

3、试分析反衬、对比两种修辞手法在本文中运用的效果。

(1)反衬。如作者以昔日夫妻的甜甜蜜蜜的幸福反衬今日永诀之悲。

(2)对比。为了让妻子明白自己“敢率性就死不顾汝”的道理,作者就“死”这个问题作了多方面的对比。首先以“愿”与“今日事势”对比。其次用“即可不死”和“死”对比。“不死”将会是怎样的情况?“离散不相见,徒使两地眼成穿而骨化石”,这种痛苦与“死”的痛苦相比如何呢?“较死为苦”。

经这一对比,结论当然不言而喻:生不如死;死,不如为革命而死。第5段主要用了对比说理,但“理”中寄寓了作者的“情”。其他段落也用了对比。如:“汝幸而偶我,又何不幸而生今日之中国!吾幸而得汝,又何不幸而生今日之中国!”用“幸”和“不幸”的反复对比,既突出了对妻子的依依难舍之“情”,更突出了不得不舍之“理”。

为什么说《与妻书》是一曲爱情的颂歌,更是一首正气歌?

(1)林觉民在牺牲前给妻子的绝笔书中表现了儿女之情的缠绵细腻,也表现了革命豪情的激昂慷慨。

(2)《与妻书》所抒发的思想感情之所以能与广大读者产生共鸣,就在于作者把人世间经常发生的生离死别赋予了悲壮的爱国主义色彩,在于他把热爱亲人和热爱人民的情感水乳交融地结合起来。

知识拓展,体味情感

林觉民写给父亲的诀别书:

“不孝儿觉民叩禀:父亲大人,儿死矣,惟累大人吃苦,弟妹缺衣食耳,然大有补于全国同胞也。大罪乞恕之。”。

为了中国人民的自由幸福,无私奉献的精神

课堂小结

文章中表现了林觉民的复杂的思想感情,林觉民为了推翻黑暗的封建统治,为了中国人民的自由幸福,抛爱妻舍幼子,义无反顾的献出自己年轻的生命。表现了革命烈士,为了使全中国人民过上幸福生活而不惜牺牲个人生命的崇高献身精神。

电视剧《林觉民》剧照

妻子

—陈意映

(熟读诗书、支持丈夫的事业、抚养遗腹子、两年后郁郁而终。)

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])