第22课《礼记》两则课件(共53张ppt)部编版语文八年级下册

文档属性

| 名称 | 第22课《礼记》两则课件(共53张ppt)部编版语文八年级下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-28 13:27:51 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

22 《礼记》二则

新课导入

独学而无友,则孤陋而寡闻。——《礼记·学记》

玉不琢,不成器;人不学,不知道。——《礼记·学记》

凡事豫则立,不豫则废。——《礼记·中庸》

苟利国家,不求富贵。——《礼记·儒行》

1.了解《礼记》的有关知识,积累“旨”“修”“归”等易考文言词语。

2.疏通课文文意,理清文章思路,感受条理清晰的说理特点。(重点)

3.反复诵读,重点体会两篇短文的句式特点,赏析文章言简意赅的语言风格和多用整句(包括对偶和排比)增强气势的特点。(难点)

4.初步理解儒家“教学相长”的观念和“大同”社会的理想。(重点)

学习目标

虽有嘉肴

古人所说的“肴”指的是鱼肉等荤菜。

虽然有美味的肉食

《礼记》,战国至秦汉间儒家论著的汇编,相传是西汉经学家戴圣编纂的。它是研究中国古代社会情况、典章制度和儒家思想的重要著作。其内容分为两大类:关于礼乐的一般理论和礼乐制度。《礼记》与《仪礼》《周礼》合称“三礼”,对中国文化产生了深远影响。

“五经”之一

作品简介

本文选自《礼记正义》(上海古籍出版社2008年版)《学记》篇。《学记》是《礼记》中的一篇,是中国教育史上第一篇系统性的教育学论文。它对教育作用、教育目的、学校制度、教育内容、教学原则、教学方法乃至师生关系、教师问题等方面,都做了比较系统而精辟的概括和理论的阐述。其中许多看法和认识,至今仍然有着很强的现实意义。本文节选这一部分提出的“教学相长”,从现代教育学的观点来看仍值得重视。

背景链接

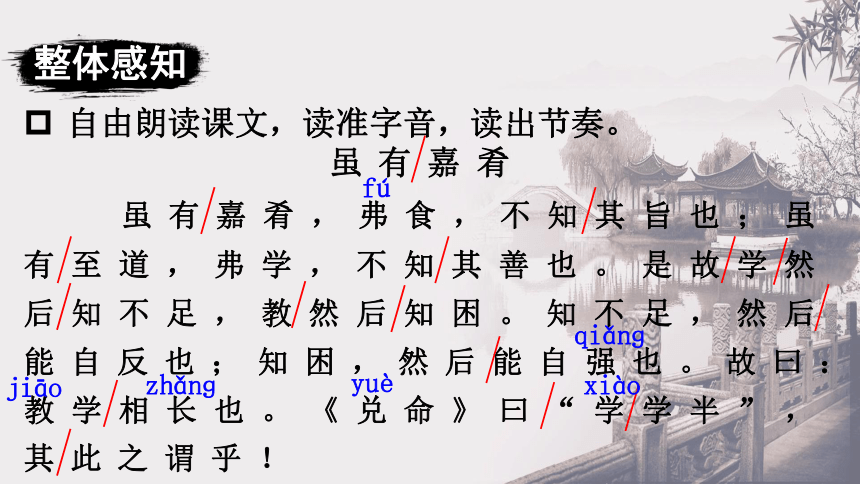

自由朗读课文,读准字音,读出节奏。

虽有嘉肴

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

fú

qiǎnɡ

jiāo

zhǎnɡ

yuè

xiào

整体感知

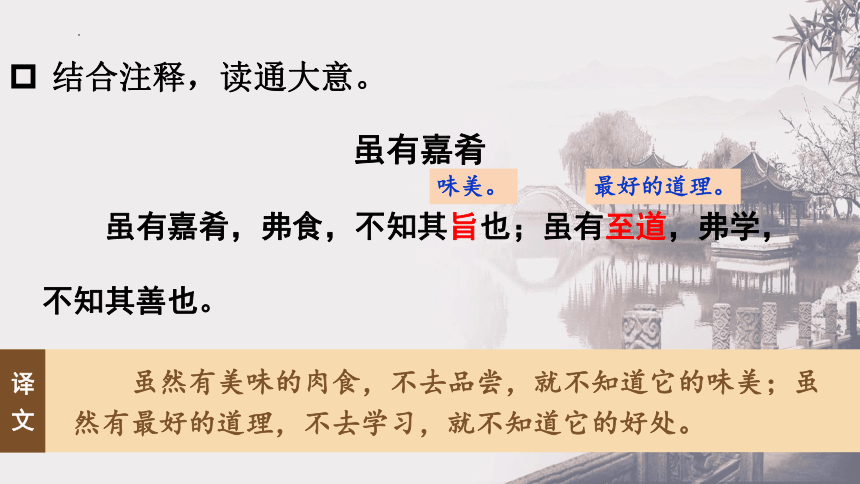

结合注释,读通大意。

虽有嘉肴

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

味美。

虽然有美味的肉食,不去品尝,就不知道它的味美;虽然有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。

译 文

最好的道理。

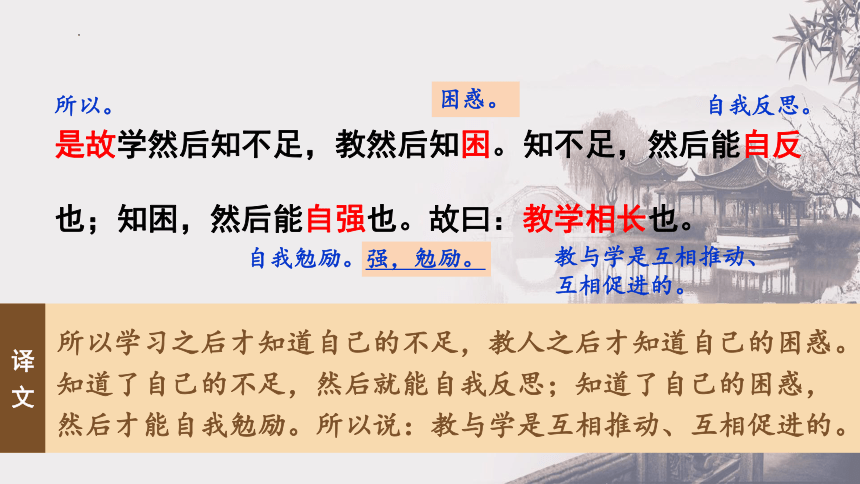

是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。

困惑。

所以学习之后才知道自己的不足,教人之后才知道自己的困惑。知道了自己的不足,然后就能自我反思;知道了自己的困惑,然后才能自我勉励。所以说:教与学是互相推动、互相促进的。

译 文

自我反思。

自我勉励。强,勉励。

教与学是互相推动、互相促进的。

所以。

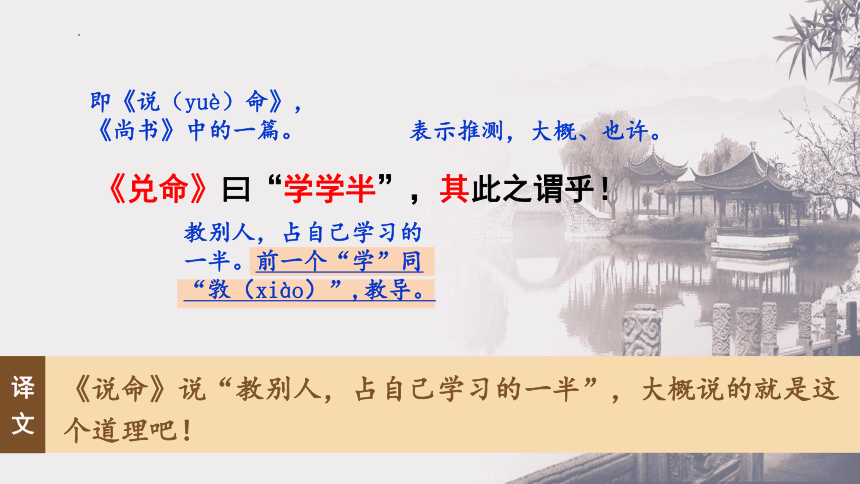

《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

即《说(yuè)命》,《尚书》中的一篇。

教别人,占自己学习的一半。前一个“学”同“敩(xiào)”,教导。

表示推测,大概、也许。

《说命》说“教别人,占自己学习的一半”,大概说的就是这个道理吧!

译 文

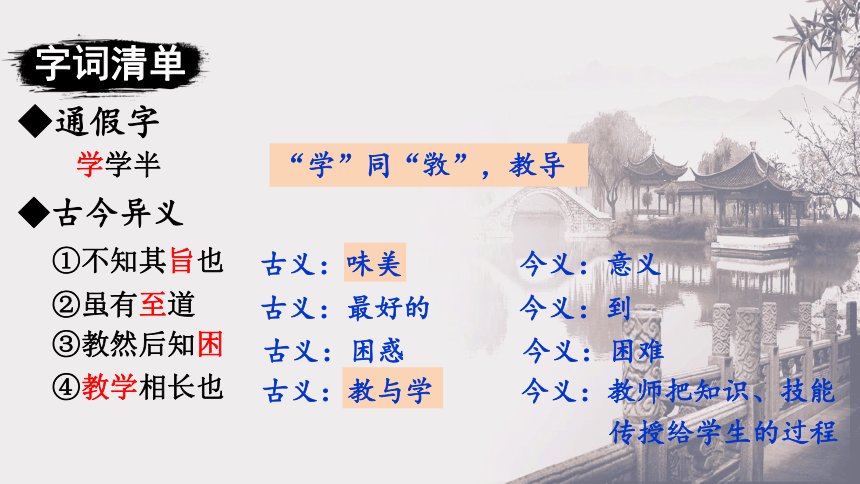

学学半

“学”同“敩”,教导

◆通假字

①不知其旨也

②虽有至道

古义:味美 今义:意义

古义:最好的 今义:到

◆古今异义

③教然后知困

古义:困惑 今义:困难

④教学相长也

古义:教与学 今义:教师把知识、技能

传授给学生的过程

字词清单

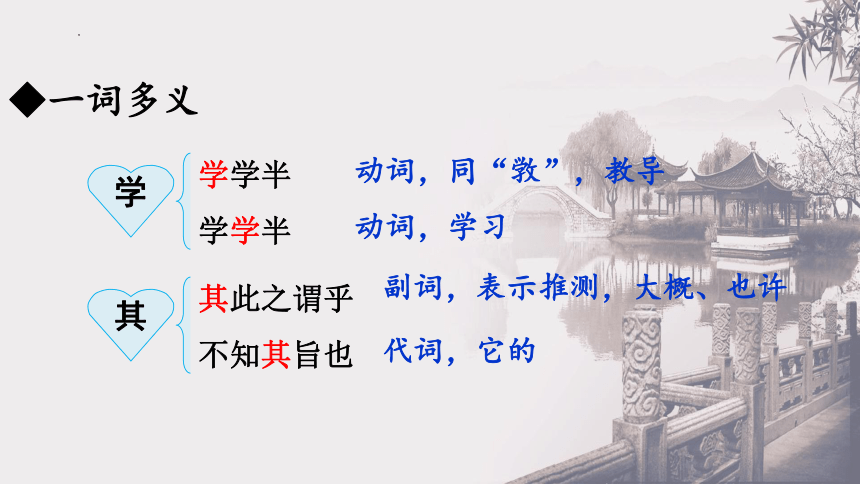

◆一词多义

学

学学半

学学半

动词,同“敩”,教导

动词,学习

其

其此之谓乎

不知其旨也

副词,表示推测,大概、也许

代词,它的

至

虽有至道

寡助之至

形容词,最好的

名词,极点

强

然后能自强也

赏赐百千强

动词,勉励

形容词,有余

《得道多助,失道寡助》

《木兰诗》

◆文言句式

判断句

“……也”表判断

教学相长也

倒装句

其此之谓乎

宾语前置,“之”是宾语前置的标志,即“其谓之此乎”

◆成语积累

教学相长:原指教与学是互相推动、互相促进的。现指通过教学,不但学生得到进步,教师自己也得到提高。

这篇短文的中心论点是什么?

中心论点是“教学相长”,即“教”与“学”相互促进,“教”是“学”的另一种形式。

课文精讲

阅读全文,说说作者是怎样进行论述的。

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;

虽有至道,弗学,不知其善也。

用类比的方法切入话题

学→知不足→自反

教→知困→自强

将论述引向深入,得出“教学相长”的结论

《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

引用《尚书》中的话印证观点

考点

分析概括文言语段的主要内容

常见考察形式:

(1)下列对文章内容理解正确(或有误)的一项是( )。

(2)阅读第×段文字,完成下表。

答题技法:

1.要素串联法。

2.问题概括法。

3.标题追溯法。

4.重点语句借助法。

返回

这篇短文多运用对偶句,造成铺排效果,增强了文章的气势。试从文中举例加以分析。

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;

虽有至道,弗学,不知其善也。

学然后知不足,

教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

这种句式,两相对举,结构相同,用词相对,语气一致,相互辉映,明快有力,连用铺排,强化了比喻说理的效果。

1.如何理解“教学相长”这一观点?

在课文中,“教学相长”是指一个人学习成长的过程。

“学然后知不足”→“自反”

“教然后知困”→“自强”

在同一个主体的身上,学与教互相促进。

在现代教育学意义上,“教学相长”是对师生关系的一种描述。

教师不仅仅是讲授者,他本身也在教学中受到教益;

学生在被教的同时,也反过来对老师有所启发。

深入探究

2.“教学相长”与“学学半”有何异同?两者之间是什么关系?

相同点:两者都强调了“教”是学习、进步和提升的重要环节。

不同点:前者是从教和学两个方面来阐述教和学的关系,即二者是相辅相成、互相促进、共同提高的。后者则主要是从教的角度来说明,强调教的重要性,将学的部分暗含其中,说得含蓄委婉。

两者关系:前者是全文的中心论点,后者是论据,是用来补充强调观点的,二者是主从关系。

虽有嘉肴

类比引入

教学能相长

实践出真知

“弗食”不知“嘉肴”之旨

“弗学”不知“至道”之善

层层推进

学然后知不足→“能自反”

教然后知困→“能自强”

得出结论——教学相长

引用补证——引《兑命》语印证之

结构梳理

本文运用类比的手法引出要阐述的观点,指出教和学是相互促进、相辅相成的,即“教学相长”,告诉我们实践出真知的道理。

主旨归纳

本文阅读考点

分析概括文言语段的主要内容

重要修辞手法

对偶

本文考点回顾

重要写作技法

类比

大道之行也

本文选自《礼记正义》(上海古籍出版社2008年版)《礼运》篇。《礼运》是《礼记》中的一篇,大约是战国末年或秦汉之际儒家学者托孔子之名答问的著作。本文是《礼运》开头部分的一段,是孔子对学生言偃说的一番话,主旨是阐明儒家理想中的“大同”社会的基本特征。

背景链接

自由朗读课文,读准字音,读出节奏。

大道之行也

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,

jǔ

整体感知

幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

在大道施行的时候,天下是公共的。选拔推举品德高尚、有才干的人,讲求诚信,培养和睦气氛。

译 文

结合注释,读通大意。

大道之行也

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。

施行。

指儒家推崇的上古时代的政治制度。

指品德高尚,这里用作名词,指品德高尚的人。

同“举”,推举。

指才干出众,这里用作名词,指才干出众的人。

培养。

故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。

因此。

用作动词,以……为亲。

父母。

用作动词,以……为子。

子女。

老年人。

中年人。

同“鳏”,老而无妻。

老而无夫。

幼而无父。

老而无子。

有残疾而不能做事。

职分,职守。

女子出嫁。

因此人们不只是敬爱自己的父母,不只是疼爱自己的子女,要使老年人有终老的保障,中年人能够发挥自己的才能,为社会效力,幼童能顺利地成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼而无父的孩子、老而无子的人、有残疾而不能做事的人都能得到供养,男子要有职业,女子要及时婚配。

译 文

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

财物。

财物,厌恶把它扔在地上,但(之所以厌恶)不一定是因为想要据为己有;力气,厌恶它不出于自己,但(愿意自己多出力)不一定是为了自己的私利。

译 文

是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

图谋之心闭塞。

兴起。

作乱害人。

从外面把门带上。

用门闩插上。

这。

叫作。

因此图谋之心闭塞而不会兴起,盗窃财物和作乱害人的事不会兴起。所以(家家户户都只是把)门从外面带上,而不从里面闩上。这就叫作“大同”社会。

译 文

①选贤与能

②矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养

“与”同“举”,推举

◆通假字

“矜”同“鳏”,老而无妻

字词清单

①大道之行也

②不独子其子

古义:指儒家推崇的上古时代的政治制度

今义:大路

◆古今异义

古义:指子女 今义:专指儿子

③女有归

④货恶其弃于地也

古义:女子出嫁 今义:返回

古义:财物 今义:货物或商品

⑤盗窃乱贼而不作

古义:伤害,此处用作名词,害人的事

今义:偷东西的人

◆一词多义

亲

不独亲其亲

不独亲其亲

动词,以……为亲

子

不独子其子

不独子其子

名词,父母

动词,以……为子

名词,子女

修

讲信修睦

盖简桃核修狭者为之

动词,培养

形容词,长

独

矜、寡、孤、独、废疾者

故人不独亲其亲

形容词,老而无子

副词,只是

闭

是故谋闭而不兴

故外户而不闭

动词,闭塞

动词,用门闩插上

《核舟记》

为

天下为公

不必为己

此人一一为具言所闻

为宫室、器皿、人物

动词,表判断,相当于“是”

介词,为了

介词,对、向

动词,做,这里指雕刻

《桃花源记》

《核舟记》

wéi

wèi

◆词类活用

形容词用作名词。贤,品德高尚的人;能,才干出众的人

选贤与能

形容词用作名词。老,老年人;壮,中年人;幼,幼童

使老有所终,壮有所用,幼有所长

◆文言句式

判断句

“为”表判断

天下为公

状语后置,即“不必于己藏”

不必藏于己

倒装句

◆成语积累

鳏寡孤独

泛指没有或丧失劳动力而又无依无靠的人。

物尽其用

夜不闭户

充分发挥各种东西的功用。

夜间不用关闭门户睡觉,形容社会安定,风气良好。

归纳儒家的大同社会理想包括哪些方面。

核心

天下为公

内容

选贤任能,诚信和睦,普遍仁爱

全体社会成员各有所养、各有所用、各尽其职,行为皆出于公心

杜绝奸诈之心、害人之事,人们道德水平普遍提高,货尽其用,人尽其力,路不拾遗,夜不闭户

课文精讲

例句 分析

本文多用对偶句、排比句,造成铺排效果,增强了文章的气势。试举例分析。

对偶句

选贤与能,讲信修睦。

对偶精严,音韵(平仄)相对,简洁凝练。

不独亲其亲,不独子其子。

句式相同,表意相对,顺承自然。

男有分,女有归。

对举男女应该得到的“待遇”,简明有力。

例句 分析

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

对比面对财货浪费和力气付出时两种无私态度,加强了推理的意味。

谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作。

虽非严格的对偶,在语词上不一一相对,但句子结构、表意风格仍具有对偶和铺排的特点。

这些对偶句的铺排效果和气势,与《虽有嘉肴》大致相同。

例句 分析

排比句

使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养。

一贯而下,气势十足,让人感到社会各个群体都能够安居乐业。

一气呵成的排比句式,形成了铺排效果,增强了文章的气势,强化了说理效果。

相似点

不同点

文中“大同”社会跟陶渊明描绘的那个“世外桃源”有何相似、不同的地方?

百姓的生活状态有两点相似:桃花源中,“黄发垂髫,并怡然自乐”“其中往来种作”分别与“大同”社会中的“老有所终”“幼有所长”“男有分,女有归”的生活风貌相似。

“大同”社会理想,追求的是整个社会的富足、和谐;“大同”是包括全天下的。陶渊明理想中的“世外桃源”则有小国寡民倾向,更多地透露了被世事所累时的逃避心理。

1.本文是从哪几个方面来说明“大同”社会的基本特征的?

物质生活方面

人人都能受到全社会的关爱

人人都能安居乐业

不独亲其亲,不独子其子

老有所终,壮有所用,幼有所长

矜、寡、孤、独、废疾者

男有分,女有归

思想观念方面

货尽其用,人尽其力

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

深入探究

2.如何理解孔子对“大同”社会的赞美和憧憬?

孔子所生活的春秋时期,周王室衰微,诸侯征战不断。在这样的时代,人们自然更加向往和谐,希望战争停息,邦国和平安宁。所以,孔子对“大同”社会的赞美与憧憬,正是源于孔子强烈希望重整社会秩序,恢复圣王之治的初衷。“大同”社会理想是他对于社会政治的终极追求。

大道之行也

社会纲领

大同社会

美好期待

内涵:天下为公

表现

选贤与能

讲信修睦

基本特征

人人都得到社会关爱

人人都安居乐业

货尽其用,人尽其力

理想社会

谋闭不兴

盗乱不作

外户不闭

结构梳理

本文通过对理想社会的特征的描述,阐明了儒家理想中的“大同”社会的基本特征,表达了作者对这个理想社会的向往,同时,也反映了我国古代劳动人民对理想社会的向往和对美好生活的期待。

主旨归纳

五 经

“五经”指的是《诗》《书》《礼》《易》和《春秋》,是我国保存至今的最古老的文献,也是我国古代儒家的主要经典著作。《诗》又称《诗经》,是我国最早的一部诗歌总集,现存305篇,由风、雅、颂三部分组成。《书》也叫作《尚书》,是我国最早的一部文集,有很高的史料价值。《礼》原指《仪礼》,后加上《周礼》《礼记》,合称“三礼”,是春秋、战国时期的部分礼仪制度的汇编。《易》也叫作《周易》《易经》,是我国最早的占卜用书,内容包括《经》和《传》两部分。《春秋》是我国最早的一部编年体历史著作,以鲁国的历史为主,简要记载了从鲁隐公元年(前722)至鲁哀公十四年(前481)共二百四十二年间的史事。

拓展延伸

《礼记》故事二则

苛政猛于虎

孔子从泰山旁边路过。有一个妇人在墓前哭泣,很伤心。孔子扶着车前横木倾听,让子贡去问。子贡问道:“您这样伤心地哭,实在好像连遭不幸似的。”妇人说:“是的。早先,我的公公被老虎吃了,我的丈夫也被老虎吃了,如今,我的儿子又被老虎吃了。”孔子说:“那您为什么不离开这里呢?”妇人说:“这里没有繁重的赋税和徭役。”孔子对他的学生们说:“年轻人,你们可得记住:繁重的赋税和徭役比老虎还凶恶呀!”

不食嗟来之食

齐国发生了严重的饥荒,黔敖准备好食物放在路边,等待着饥饿的人来吃。有个饥民用衣袖遮着脸,趿拉着鞋子,无力地走过来。黔敖左手捧着吃的,右手拿着喝的,说:“喂,来吃!”这个人抬起眼看了看黔敖,说:“我就是不吃这么喊着‘喂,来吃’的人给的饭,才落到这个地步的。”黔敖于是向他道歉,但他还是不吃,最终饿死了。

1.背诵《虽有嘉肴》《大道之行也》。

2.课后阅读《礼记》其他篇章,摘录一些

格言警句。

课后作业

22 《礼记》二则

新课导入

独学而无友,则孤陋而寡闻。——《礼记·学记》

玉不琢,不成器;人不学,不知道。——《礼记·学记》

凡事豫则立,不豫则废。——《礼记·中庸》

苟利国家,不求富贵。——《礼记·儒行》

1.了解《礼记》的有关知识,积累“旨”“修”“归”等易考文言词语。

2.疏通课文文意,理清文章思路,感受条理清晰的说理特点。(重点)

3.反复诵读,重点体会两篇短文的句式特点,赏析文章言简意赅的语言风格和多用整句(包括对偶和排比)增强气势的特点。(难点)

4.初步理解儒家“教学相长”的观念和“大同”社会的理想。(重点)

学习目标

虽有嘉肴

古人所说的“肴”指的是鱼肉等荤菜。

虽然有美味的肉食

《礼记》,战国至秦汉间儒家论著的汇编,相传是西汉经学家戴圣编纂的。它是研究中国古代社会情况、典章制度和儒家思想的重要著作。其内容分为两大类:关于礼乐的一般理论和礼乐制度。《礼记》与《仪礼》《周礼》合称“三礼”,对中国文化产生了深远影响。

“五经”之一

作品简介

本文选自《礼记正义》(上海古籍出版社2008年版)《学记》篇。《学记》是《礼记》中的一篇,是中国教育史上第一篇系统性的教育学论文。它对教育作用、教育目的、学校制度、教育内容、教学原则、教学方法乃至师生关系、教师问题等方面,都做了比较系统而精辟的概括和理论的阐述。其中许多看法和认识,至今仍然有着很强的现实意义。本文节选这一部分提出的“教学相长”,从现代教育学的观点来看仍值得重视。

背景链接

自由朗读课文,读准字音,读出节奏。

虽有嘉肴

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

fú

qiǎnɡ

jiāo

zhǎnɡ

yuè

xiào

整体感知

结合注释,读通大意。

虽有嘉肴

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

味美。

虽然有美味的肉食,不去品尝,就不知道它的味美;虽然有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。

译 文

最好的道理。

是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。

困惑。

所以学习之后才知道自己的不足,教人之后才知道自己的困惑。知道了自己的不足,然后就能自我反思;知道了自己的困惑,然后才能自我勉励。所以说:教与学是互相推动、互相促进的。

译 文

自我反思。

自我勉励。强,勉励。

教与学是互相推动、互相促进的。

所以。

《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

即《说(yuè)命》,《尚书》中的一篇。

教别人,占自己学习的一半。前一个“学”同“敩(xiào)”,教导。

表示推测,大概、也许。

《说命》说“教别人,占自己学习的一半”,大概说的就是这个道理吧!

译 文

学学半

“学”同“敩”,教导

◆通假字

①不知其旨也

②虽有至道

古义:味美 今义:意义

古义:最好的 今义:到

◆古今异义

③教然后知困

古义:困惑 今义:困难

④教学相长也

古义:教与学 今义:教师把知识、技能

传授给学生的过程

字词清单

◆一词多义

学

学学半

学学半

动词,同“敩”,教导

动词,学习

其

其此之谓乎

不知其旨也

副词,表示推测,大概、也许

代词,它的

至

虽有至道

寡助之至

形容词,最好的

名词,极点

强

然后能自强也

赏赐百千强

动词,勉励

形容词,有余

《得道多助,失道寡助》

《木兰诗》

◆文言句式

判断句

“……也”表判断

教学相长也

倒装句

其此之谓乎

宾语前置,“之”是宾语前置的标志,即“其谓之此乎”

◆成语积累

教学相长:原指教与学是互相推动、互相促进的。现指通过教学,不但学生得到进步,教师自己也得到提高。

这篇短文的中心论点是什么?

中心论点是“教学相长”,即“教”与“学”相互促进,“教”是“学”的另一种形式。

课文精讲

阅读全文,说说作者是怎样进行论述的。

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;

虽有至道,弗学,不知其善也。

用类比的方法切入话题

学→知不足→自反

教→知困→自强

将论述引向深入,得出“教学相长”的结论

《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

引用《尚书》中的话印证观点

考点

分析概括文言语段的主要内容

常见考察形式:

(1)下列对文章内容理解正确(或有误)的一项是( )。

(2)阅读第×段文字,完成下表。

答题技法:

1.要素串联法。

2.问题概括法。

3.标题追溯法。

4.重点语句借助法。

返回

这篇短文多运用对偶句,造成铺排效果,增强了文章的气势。试从文中举例加以分析。

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;

虽有至道,弗学,不知其善也。

学然后知不足,

教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

这种句式,两相对举,结构相同,用词相对,语气一致,相互辉映,明快有力,连用铺排,强化了比喻说理的效果。

1.如何理解“教学相长”这一观点?

在课文中,“教学相长”是指一个人学习成长的过程。

“学然后知不足”→“自反”

“教然后知困”→“自强”

在同一个主体的身上,学与教互相促进。

在现代教育学意义上,“教学相长”是对师生关系的一种描述。

教师不仅仅是讲授者,他本身也在教学中受到教益;

学生在被教的同时,也反过来对老师有所启发。

深入探究

2.“教学相长”与“学学半”有何异同?两者之间是什么关系?

相同点:两者都强调了“教”是学习、进步和提升的重要环节。

不同点:前者是从教和学两个方面来阐述教和学的关系,即二者是相辅相成、互相促进、共同提高的。后者则主要是从教的角度来说明,强调教的重要性,将学的部分暗含其中,说得含蓄委婉。

两者关系:前者是全文的中心论点,后者是论据,是用来补充强调观点的,二者是主从关系。

虽有嘉肴

类比引入

教学能相长

实践出真知

“弗食”不知“嘉肴”之旨

“弗学”不知“至道”之善

层层推进

学然后知不足→“能自反”

教然后知困→“能自强”

得出结论——教学相长

引用补证——引《兑命》语印证之

结构梳理

本文运用类比的手法引出要阐述的观点,指出教和学是相互促进、相辅相成的,即“教学相长”,告诉我们实践出真知的道理。

主旨归纳

本文阅读考点

分析概括文言语段的主要内容

重要修辞手法

对偶

本文考点回顾

重要写作技法

类比

大道之行也

本文选自《礼记正义》(上海古籍出版社2008年版)《礼运》篇。《礼运》是《礼记》中的一篇,大约是战国末年或秦汉之际儒家学者托孔子之名答问的著作。本文是《礼运》开头部分的一段,是孔子对学生言偃说的一番话,主旨是阐明儒家理想中的“大同”社会的基本特征。

背景链接

自由朗读课文,读准字音,读出节奏。

大道之行也

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,

jǔ

整体感知

幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

在大道施行的时候,天下是公共的。选拔推举品德高尚、有才干的人,讲求诚信,培养和睦气氛。

译 文

结合注释,读通大意。

大道之行也

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。

施行。

指儒家推崇的上古时代的政治制度。

指品德高尚,这里用作名词,指品德高尚的人。

同“举”,推举。

指才干出众,这里用作名词,指才干出众的人。

培养。

故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。

因此。

用作动词,以……为亲。

父母。

用作动词,以……为子。

子女。

老年人。

中年人。

同“鳏”,老而无妻。

老而无夫。

幼而无父。

老而无子。

有残疾而不能做事。

职分,职守。

女子出嫁。

因此人们不只是敬爱自己的父母,不只是疼爱自己的子女,要使老年人有终老的保障,中年人能够发挥自己的才能,为社会效力,幼童能顺利地成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼而无父的孩子、老而无子的人、有残疾而不能做事的人都能得到供养,男子要有职业,女子要及时婚配。

译 文

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

财物。

财物,厌恶把它扔在地上,但(之所以厌恶)不一定是因为想要据为己有;力气,厌恶它不出于自己,但(愿意自己多出力)不一定是为了自己的私利。

译 文

是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

图谋之心闭塞。

兴起。

作乱害人。

从外面把门带上。

用门闩插上。

这。

叫作。

因此图谋之心闭塞而不会兴起,盗窃财物和作乱害人的事不会兴起。所以(家家户户都只是把)门从外面带上,而不从里面闩上。这就叫作“大同”社会。

译 文

①选贤与能

②矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养

“与”同“举”,推举

◆通假字

“矜”同“鳏”,老而无妻

字词清单

①大道之行也

②不独子其子

古义:指儒家推崇的上古时代的政治制度

今义:大路

◆古今异义

古义:指子女 今义:专指儿子

③女有归

④货恶其弃于地也

古义:女子出嫁 今义:返回

古义:财物 今义:货物或商品

⑤盗窃乱贼而不作

古义:伤害,此处用作名词,害人的事

今义:偷东西的人

◆一词多义

亲

不独亲其亲

不独亲其亲

动词,以……为亲

子

不独子其子

不独子其子

名词,父母

动词,以……为子

名词,子女

修

讲信修睦

盖简桃核修狭者为之

动词,培养

形容词,长

独

矜、寡、孤、独、废疾者

故人不独亲其亲

形容词,老而无子

副词,只是

闭

是故谋闭而不兴

故外户而不闭

动词,闭塞

动词,用门闩插上

《核舟记》

为

天下为公

不必为己

此人一一为具言所闻

为宫室、器皿、人物

动词,表判断,相当于“是”

介词,为了

介词,对、向

动词,做,这里指雕刻

《桃花源记》

《核舟记》

wéi

wèi

◆词类活用

形容词用作名词。贤,品德高尚的人;能,才干出众的人

选贤与能

形容词用作名词。老,老年人;壮,中年人;幼,幼童

使老有所终,壮有所用,幼有所长

◆文言句式

判断句

“为”表判断

天下为公

状语后置,即“不必于己藏”

不必藏于己

倒装句

◆成语积累

鳏寡孤独

泛指没有或丧失劳动力而又无依无靠的人。

物尽其用

夜不闭户

充分发挥各种东西的功用。

夜间不用关闭门户睡觉,形容社会安定,风气良好。

归纳儒家的大同社会理想包括哪些方面。

核心

天下为公

内容

选贤任能,诚信和睦,普遍仁爱

全体社会成员各有所养、各有所用、各尽其职,行为皆出于公心

杜绝奸诈之心、害人之事,人们道德水平普遍提高,货尽其用,人尽其力,路不拾遗,夜不闭户

课文精讲

例句 分析

本文多用对偶句、排比句,造成铺排效果,增强了文章的气势。试举例分析。

对偶句

选贤与能,讲信修睦。

对偶精严,音韵(平仄)相对,简洁凝练。

不独亲其亲,不独子其子。

句式相同,表意相对,顺承自然。

男有分,女有归。

对举男女应该得到的“待遇”,简明有力。

例句 分析

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

对比面对财货浪费和力气付出时两种无私态度,加强了推理的意味。

谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作。

虽非严格的对偶,在语词上不一一相对,但句子结构、表意风格仍具有对偶和铺排的特点。

这些对偶句的铺排效果和气势,与《虽有嘉肴》大致相同。

例句 分析

排比句

使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养。

一贯而下,气势十足,让人感到社会各个群体都能够安居乐业。

一气呵成的排比句式,形成了铺排效果,增强了文章的气势,强化了说理效果。

相似点

不同点

文中“大同”社会跟陶渊明描绘的那个“世外桃源”有何相似、不同的地方?

百姓的生活状态有两点相似:桃花源中,“黄发垂髫,并怡然自乐”“其中往来种作”分别与“大同”社会中的“老有所终”“幼有所长”“男有分,女有归”的生活风貌相似。

“大同”社会理想,追求的是整个社会的富足、和谐;“大同”是包括全天下的。陶渊明理想中的“世外桃源”则有小国寡民倾向,更多地透露了被世事所累时的逃避心理。

1.本文是从哪几个方面来说明“大同”社会的基本特征的?

物质生活方面

人人都能受到全社会的关爱

人人都能安居乐业

不独亲其亲,不独子其子

老有所终,壮有所用,幼有所长

矜、寡、孤、独、废疾者

男有分,女有归

思想观念方面

货尽其用,人尽其力

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

深入探究

2.如何理解孔子对“大同”社会的赞美和憧憬?

孔子所生活的春秋时期,周王室衰微,诸侯征战不断。在这样的时代,人们自然更加向往和谐,希望战争停息,邦国和平安宁。所以,孔子对“大同”社会的赞美与憧憬,正是源于孔子强烈希望重整社会秩序,恢复圣王之治的初衷。“大同”社会理想是他对于社会政治的终极追求。

大道之行也

社会纲领

大同社会

美好期待

内涵:天下为公

表现

选贤与能

讲信修睦

基本特征

人人都得到社会关爱

人人都安居乐业

货尽其用,人尽其力

理想社会

谋闭不兴

盗乱不作

外户不闭

结构梳理

本文通过对理想社会的特征的描述,阐明了儒家理想中的“大同”社会的基本特征,表达了作者对这个理想社会的向往,同时,也反映了我国古代劳动人民对理想社会的向往和对美好生活的期待。

主旨归纳

五 经

“五经”指的是《诗》《书》《礼》《易》和《春秋》,是我国保存至今的最古老的文献,也是我国古代儒家的主要经典著作。《诗》又称《诗经》,是我国最早的一部诗歌总集,现存305篇,由风、雅、颂三部分组成。《书》也叫作《尚书》,是我国最早的一部文集,有很高的史料价值。《礼》原指《仪礼》,后加上《周礼》《礼记》,合称“三礼”,是春秋、战国时期的部分礼仪制度的汇编。《易》也叫作《周易》《易经》,是我国最早的占卜用书,内容包括《经》和《传》两部分。《春秋》是我国最早的一部编年体历史著作,以鲁国的历史为主,简要记载了从鲁隐公元年(前722)至鲁哀公十四年(前481)共二百四十二年间的史事。

拓展延伸

《礼记》故事二则

苛政猛于虎

孔子从泰山旁边路过。有一个妇人在墓前哭泣,很伤心。孔子扶着车前横木倾听,让子贡去问。子贡问道:“您这样伤心地哭,实在好像连遭不幸似的。”妇人说:“是的。早先,我的公公被老虎吃了,我的丈夫也被老虎吃了,如今,我的儿子又被老虎吃了。”孔子说:“那您为什么不离开这里呢?”妇人说:“这里没有繁重的赋税和徭役。”孔子对他的学生们说:“年轻人,你们可得记住:繁重的赋税和徭役比老虎还凶恶呀!”

不食嗟来之食

齐国发生了严重的饥荒,黔敖准备好食物放在路边,等待着饥饿的人来吃。有个饥民用衣袖遮着脸,趿拉着鞋子,无力地走过来。黔敖左手捧着吃的,右手拿着喝的,说:“喂,来吃!”这个人抬起眼看了看黔敖,说:“我就是不吃这么喊着‘喂,来吃’的人给的饭,才落到这个地步的。”黔敖于是向他道歉,但他还是不吃,最终饿死了。

1.背诵《虽有嘉肴》《大道之行也》。

2.课后阅读《礼记》其他篇章,摘录一些

格言警句。

课后作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读