高中语文统编版选择性必修中册第二单元:6.1《记念刘和珍君》(56张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修中册第二单元:6.1《记念刘和珍君》(56张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 857.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-26 19:44:26 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

记念刘和珍君

鲁迅

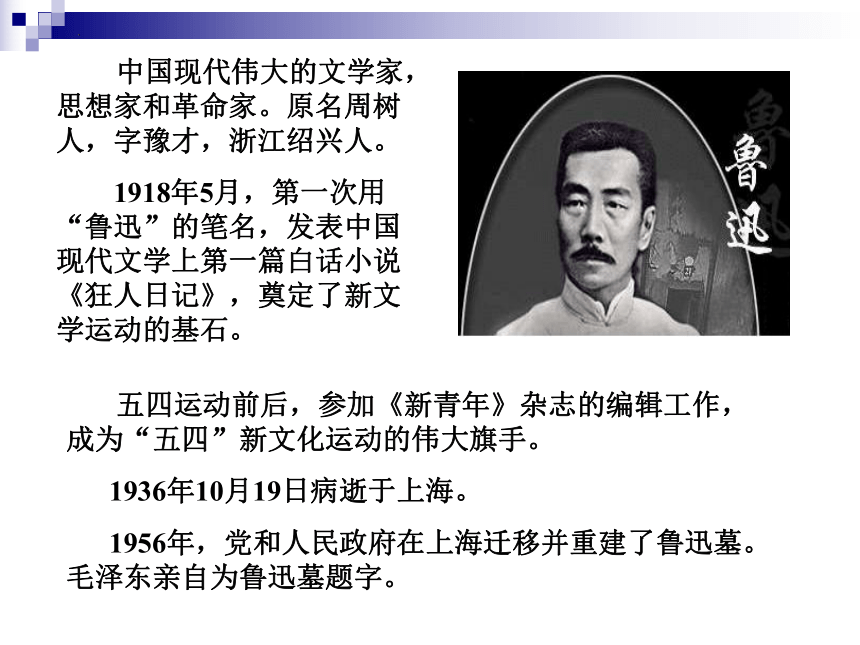

中国现代伟大的文学家,思想家和革命家。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

1918年5月,第一次用“鲁迅”的笔名,发表中国现代文学上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。

五四运动前后,参加《新青年》杂志的编辑工作,成为“五四”新文化运动的伟大旗手。

1936年10月19日病逝于上海。

1956年,党和人民政府在上海迁移并重建了鲁迅墓。毛泽东亲自为鲁迅墓题字。

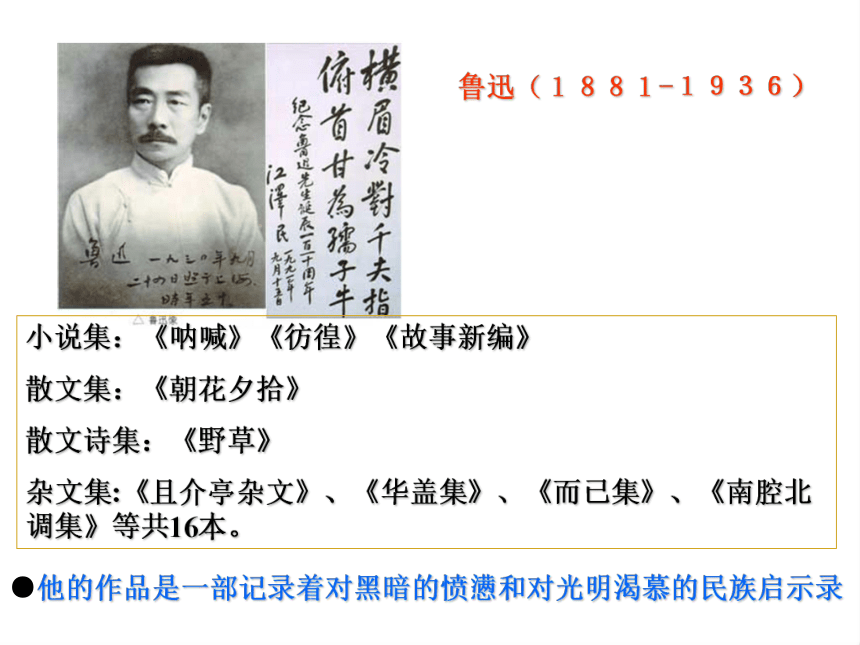

鲁迅(1881-1936)

小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:《且介亭杂文》、《华盖集》、《而已集》、《南腔北 调集》等共16本。

●他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明渴慕的民族启示录

译书尚未成功,惊闻殒星,中国何人领呐喊

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨

鲁迅在书房

鲁迅和青年谈话

无情未必真豪杰

怜子如何不丈夫

胆小鬼选择逃避,勇士选择直面。

“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫?知否兴风狂啸者,回眸时看小於菟 ” ----鲁迅

鲁 迅 逝 世

“忘记我,管自己的生活!”

鲁迅的遗嘱

我只想到过写遗嘱,以为我倘曾贵为宫保,富有千万,儿子和女婿及其他一定早已逼我写好遗嘱了,现在却谁也不提起。但是,我也留下一张罢。当时好像很想定了一些,都是写给亲属的,其中有的是:1.不是因为丧事,收受任何一文钱——但老朋友的,不在此例。2.赶快收敛、埋掉、拉倒 3.不要做任何关于纪念的事。4.忘掉我,管自己的生活。——倘不,那就真是胡涂虫。5.孩子长大,倘无才能,可寻点小事情过活,万不可去做空头文学家或美术家。6.别人应许给你的事物,不可当真。7.损着别人的牙眼,却反对报复,主张宽容的人,万勿和他接近。此外自然还有,现在忘记了。只还记得在发热时,又曾想到欧洲人临死时,往往有一种仪式,是请别人宽恕,自己也宽恕了别人。我的怨敌可谓多矣,倘有新式的人问起我来,怎么回答呢 我想了一想,决定的是:让他们怨恨去,我也一个都不宽恕。

课文中写到的“三·一·八”惨案是继“五卅惨案”后,帝国主义和封建军阀对中国人民的又一次大屠杀,它的直接导火线是3月12日的大沽口事件。1926年3月12日,为了帮助奉系军阀张作霖消灭冯玉祥统帅的倾向革命的国民军,日本海军驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击,日舰被迫退往塘沽。大沽口事件发生后,3月16日,日本帝国主义纠合英、美、法、意、荷、比、西等国,借口国民军违反《辛丑条约》,向段祺瑞政府提出种种无理要求,并在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。日本等帝国主义国家悍然侵犯中国主权的强盗行径,激起了全国人民的强烈愤慨。3月17日,部分学校、团体代表到国务院请愿,执政府卫队竟用刺刀刺伤代表多人,广大群众更加愤怒。3月18日,北京人民在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤200余人,制造了屠杀爱国人民的“三·一八”惨案。刘和珍等都在遇害者之列。

游 行 队 伍

惨案发生后,军阀的反动文人极力为其主子开脱罪责,污蔑参加请愿的群众是“暴徒”,并把杀人的罪责推到他们所说的“民众领袖”身上,说“民众领袖”“犯了故意引人去死的嫌疑”,制造了种种谣言。

3月18日下午,鲁迅先生正在西三条寓所写《无花的蔷薇之二》,噩耗传来他无比愤怒,在文末特地注明了时间,并把3月18日称为“民国以来最黑暗的一天”。3月25日,女师大师生和北京各界人民隆重追悼刘和珍、杨德群烈士,鲁迅亲自参加了追悼活动。对烈士牺牲的悼念,对反动罪行的愤慨,对未来战斗的渴望,交织在鲁迅心中。4月1日,他饱蘸着血泪,用愠怒而悲愤的笔调,写下了《记念刘和珍君》这篇感人至深的不朽文章,

本文最初发表于《语丝》周刊1926年4月12日第 4期,后由作者编人杂文集《华盖集续编》之中。

刘和珍,是一名在“三·一八”惨案中遇害的北京女子师范大学英文系的学生。1926年3月,大沽口事件发生。18日清晨,身为学生自治会主席的刘和珍,动员组织同学集会游行。中午她扛着白底黑字大校旗,冲入段棋瑞执政府左边大门,昂立人群中。突然身中七弹,壮烈牺牲,年仅22岁。

预习

通读全文,圈画出重点词句,给下列加点的汉字注音:

洗涤( )惮( )攒射( )尸骸( )

桀骜( )赁屋( )屠戮( )浸渍( )

dí

dàn

cuán

hái

jié

lìn

lù

zì

听完了课文朗读,请概括各个部分的大意。

一、介绍写作缘由

二、交代写作目的

三、回忆认识过程

四、抒写惊愕、义愤之情

五、叙述遇难经过

六、总结经验教训

七、评述深远意义

把握全文的整体思路

交代了写作的缘由

(1、2节)

记述刘和珍的生平事迹和遇难经过

(3、4、5节)

议论“三一八”惨案的教训和意义

(6、7节)

以“记念”为中心

表达技巧:将记叙、议论、抒情融为一体

通观全文,作者悲和愤两股情感的烈焰无处不在迸发,无处不在燃烧,升腾交织,无可抑制。

追悼会的气氛、程君的发问和要求引起对烈士的痛心的忆念,并且激起对杀人者的满腔仇恨,发为愤怒的揭露控诉;同时,作为革命家、思想家,作者始终没有停止深沉的思索,对惨案的经验教训进行了沉痛的总结,对烈士死难意义给予高度评价。

这就是作者思想感情发展和文章结构的大体脉络。

思 路

一

含有揭露和讽刺意味。中华民国并非人民的民国,而是屠杀人民的机器。

文章开头作者如此郑重其事的说明本文的写作时间“中华民国十五年”,其中有何深意?

文章为什么要从追悼会上程君请求作文写起?

文章从追悼会上程君请求作文写起,交待写作此文的缘由。

“我”因无法承受追悼会的悲凉,独自到礼堂外徘徊、思索;程君问“可曾为刘和珍写了一点什么没有?”勾起“我”对烈士的悲痛的忆念,再次感到“有写一点东西的必要”——“也早觉得”,“也”字针对程君的请求而言,说明写作此文,不仅仅因程君的请求,更主要是出自“我”本身的意愿;“早”字则进一步说明,要写文章记念的愿望由来已久,不只是由程君的请求才引起的。

“可是我实在无话可说”,因为“我已经出离愤怒了”——这是为什么至今还“没有”写出文章的原因。“我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的”,而反动派的“下劣凶残”却完全出乎“我”的意料之外,这怎不令人“出离愤怒”?“我只觉得所住的并非人间”,“四十多个青年的血”已经“使我艰于呼吸视听”,又怎么能说出话来呢?

作者为什么要反复说“有写一点东西的必要”,又要反复说“无话可说”?

作者反复说“只能如此而已”,又称自己献上的只是“菲薄的祭品”,说明了作者怎样的心情?

表达作者认为未能以更好的方式悼念死者,深感歉意。

鉴赏课文

记念的缘由

可是我实在无话可说。我只觉得所住的并非人间。四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语?长歌当哭,是必须在痛定之后的。而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。

程度副词,更加

愤怒到了极点

深深地体味

充满血腥和暴力的黑暗统治

为烈士的死难感到极度哀痛

表示对死者的尊敬

语段赏析(第3节)

“ 以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛”一句, “它们”指什么人?“快意于我的苦痛”怎么理解?

“它们”指反动派 。

“快意于我的苦痛”实际是警告反动派别高兴的太早,总有一天血债必将血偿!

二

鉴赏课文

记念的缘由

语段赏析(二)

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

真正勇敢的革命者

直接面对,不回避

直接面对,不回避

看到黑暗现实,哀痛于国家和人民而无力改变的人

敢于正视黑暗现实,为国为民敢于斗争敢于牺牲的人。

有是非观,但容易忘记烈士鲜血的民众

“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?”

“必须敢于正视,这才可望敢想、敢说、敢当。”(《论睁了眼看》)

“叛逆的猛士出于人间;他屹立着,洞见一切已改和现有的废墟和荒坟,记得一切深广和久远的痛苦,正视一切重叠淤积的凝血,深知一切已死,方生,将生和未生。”(《淡淡的血痕中》)

表达了作者的无限感慨,提到“写一点东西的必要”——要写一点东西,揭去“许多东西的人相”,让人们清醒地知道,“所住的并非人间”提醒人们,也提醒自己不要忘记烈土的鲜血。

写文章的第二部分的目的是什么?

三

“然而在这样的生活艰难中”,“毅然”预定全年《莽原》周刊

“不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生”参加学潮斗争

对母校前途“黯然至于泣下”

“欣然前往”执政府前请愿而遭残害

“始终微笑,态度温和”

向往革命,渴求真理

嫉恶如仇、勇于斗争

有思想,有远见,责任感强烈

敢于斗争、热忱爱国

和蔼善良可爱的青年

文中写了刘和珍的哪些事迹,从这些事迹中可以看出到刘和珍是怎样的一位青年?

作者说“刘和珍是我的学生”,“现在却有些踌躇了”,为什么?作者称自己是“苟活到现在的我”,表达了作者怎样的心情?由此可以看出作者怎样的品质?

踌躇是因为作者认为刘和珍是为中国而死的青年,我应该对她奉献我的悲哀和尊敬。

表达作者自责内疚的心情。

反映了鲁迅先生自谦,自我剖析 的品质。

四

该节主要讲什么?请划分层次,并用四个字概括层次大意。

主要是概述惨案。

分五层:听到噩耗---颇为怀疑---尸骸为证---听到污蔑---悲愤号召

“卫队居然开枪”的“居然”二字说明了什么?

一是出乎意料,

二是反映了敌人的凶残。

“我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的”其中的“中国人”指什么人?此句如何理解?

“中国人”指反动派。

意思是敌人的凶残远远超出我的意料。

敌人说她们是“暴徒”和“受人利用”,同学们能否在文中找出反驳他们的证据?

“始终微笑着,态度很温和。”

“欣然前往” “请愿而已”等 。

“惨象,已使我…;流言,尤使我…。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。”

“假如中国还不至于灭亡,则已往的史实示教过我们,将来的事便要大出屠杀者的意料之外——这不是一件事的结束,而是一件事的开头。墨写的谎言,决掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息。”(《无花的蔷薇之二》)

“衰亡民族”“默无声息的缘由”是什么?

敌人残暴凶杀的暴力统治和反动文

人用反动舆论进行的思想统治,屠刀加钳口术的专制性统治,使得我们的民主更加衰亡。

“沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉没中灭亡。”一句中,用了什么修辞手法?后面一句是什么复句?有何含义?

反复的修辞手法。

选择复句。

意思为沉默到了极点,就将是爆发的时候。这里既有对反动派的警告,也有对后死者的呼唤,激励和鼓动。

这一部分,作者以无比悲痛的心情,向牺牲的爱国青年们献上他的悲哀和尊敬;以无比愤慨的心情,抨击着敌人的无耻谰言;以无比激昂的口号激励后死者的爆发。

五

作者在第五节如此详写惨案的经过有何深意?

一是揭露了敌人的凶残,证明那简直就是虐杀,二是赞扬了三个女子临难从容、互相救助的精神。

作者在第四节说:“我还有什么话可说呢?”到第五节又说“我还有要说的话”。各是什么意思?

无话可说是因为敌人暴力和无耻谰言令人震惊、愤怒说不出话;还有要说的话是作者要揭露敌人。

“这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵”一句中,“这”字指代什么内容?下面的伟绩和武功如何理解?

“这”指上文的“三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中”。

“伟绩”和“武功”用了反语的修辞手法,用了“互文”的写作手法两句所讲的内容一样,这句话讽刺了中外反对者沾沾自喜于自己的暴力的丑恶嘴脸。

六

“人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。”

“改革自然常不免于流血,但流血非即等于改革。血个应用,正如金钱一般,吝啬固然是不行的,浪费也大大的失算。”“但原这样的请愿,从此停止就好。”“以血的洪流淹死一个敌人,以同胞的实体填满一个缺陷,已经是陈腐的话了,从新的、战术的眼光看起来,这是多么大的损失。”(《空谈》)

作者用煤的形成类比什么?作者对徒手请愿的态度如何?

类比请愿的收效不大。

作者不赞同徒手请愿方式!

作者在此引用陶渊明的诗,用意何在?

作者认为尽管请愿收效甚微,但对社会还是 有一定影响的。勇士们的鲜血不会白流。

有青山埋忠骨之意。

七

请给第二段划分层次:

一、赞扬刘和珍等人的干练坚决,

百折不回的英雄气概。

二、高度评价这一回在弹雨中

相互救助,殒身不殉的事实。

三、点明死者对将来的意义。

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看到微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”这句该如何理解?

这句恰当是评价了惨案的意义,尽管非人间的苟活者很多,但即使苟活者,也会看到一点希望,哪怕实际依稀的微茫的,而猛士们绘制烈士精神鼓励下,更加勇猛的前进、斗争!

文后作者又说“呜呼,我说不出话,”作者明明说了这么多,怎么又说说不出话呢?

表达了作者无尽的悲愤和深深地歉意。

记念刘和珍君

鲁迅

中国现代伟大的文学家,思想家和革命家。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

1918年5月,第一次用“鲁迅”的笔名,发表中国现代文学上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。

五四运动前后,参加《新青年》杂志的编辑工作,成为“五四”新文化运动的伟大旗手。

1936年10月19日病逝于上海。

1956年,党和人民政府在上海迁移并重建了鲁迅墓。毛泽东亲自为鲁迅墓题字。

鲁迅(1881-1936)

小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:《且介亭杂文》、《华盖集》、《而已集》、《南腔北 调集》等共16本。

●他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明渴慕的民族启示录

译书尚未成功,惊闻殒星,中国何人领呐喊

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨

鲁迅在书房

鲁迅和青年谈话

无情未必真豪杰

怜子如何不丈夫

胆小鬼选择逃避,勇士选择直面。

“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫?知否兴风狂啸者,回眸时看小於菟 ” ----鲁迅

鲁 迅 逝 世

“忘记我,管自己的生活!”

鲁迅的遗嘱

我只想到过写遗嘱,以为我倘曾贵为宫保,富有千万,儿子和女婿及其他一定早已逼我写好遗嘱了,现在却谁也不提起。但是,我也留下一张罢。当时好像很想定了一些,都是写给亲属的,其中有的是:1.不是因为丧事,收受任何一文钱——但老朋友的,不在此例。2.赶快收敛、埋掉、拉倒 3.不要做任何关于纪念的事。4.忘掉我,管自己的生活。——倘不,那就真是胡涂虫。5.孩子长大,倘无才能,可寻点小事情过活,万不可去做空头文学家或美术家。6.别人应许给你的事物,不可当真。7.损着别人的牙眼,却反对报复,主张宽容的人,万勿和他接近。此外自然还有,现在忘记了。只还记得在发热时,又曾想到欧洲人临死时,往往有一种仪式,是请别人宽恕,自己也宽恕了别人。我的怨敌可谓多矣,倘有新式的人问起我来,怎么回答呢 我想了一想,决定的是:让他们怨恨去,我也一个都不宽恕。

课文中写到的“三·一·八”惨案是继“五卅惨案”后,帝国主义和封建军阀对中国人民的又一次大屠杀,它的直接导火线是3月12日的大沽口事件。1926年3月12日,为了帮助奉系军阀张作霖消灭冯玉祥统帅的倾向革命的国民军,日本海军驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击,日舰被迫退往塘沽。大沽口事件发生后,3月16日,日本帝国主义纠合英、美、法、意、荷、比、西等国,借口国民军违反《辛丑条约》,向段祺瑞政府提出种种无理要求,并在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。日本等帝国主义国家悍然侵犯中国主权的强盗行径,激起了全国人民的强烈愤慨。3月17日,部分学校、团体代表到国务院请愿,执政府卫队竟用刺刀刺伤代表多人,广大群众更加愤怒。3月18日,北京人民在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤200余人,制造了屠杀爱国人民的“三·一八”惨案。刘和珍等都在遇害者之列。

游 行 队 伍

惨案发生后,军阀的反动文人极力为其主子开脱罪责,污蔑参加请愿的群众是“暴徒”,并把杀人的罪责推到他们所说的“民众领袖”身上,说“民众领袖”“犯了故意引人去死的嫌疑”,制造了种种谣言。

3月18日下午,鲁迅先生正在西三条寓所写《无花的蔷薇之二》,噩耗传来他无比愤怒,在文末特地注明了时间,并把3月18日称为“民国以来最黑暗的一天”。3月25日,女师大师生和北京各界人民隆重追悼刘和珍、杨德群烈士,鲁迅亲自参加了追悼活动。对烈士牺牲的悼念,对反动罪行的愤慨,对未来战斗的渴望,交织在鲁迅心中。4月1日,他饱蘸着血泪,用愠怒而悲愤的笔调,写下了《记念刘和珍君》这篇感人至深的不朽文章,

本文最初发表于《语丝》周刊1926年4月12日第 4期,后由作者编人杂文集《华盖集续编》之中。

刘和珍,是一名在“三·一八”惨案中遇害的北京女子师范大学英文系的学生。1926年3月,大沽口事件发生。18日清晨,身为学生自治会主席的刘和珍,动员组织同学集会游行。中午她扛着白底黑字大校旗,冲入段棋瑞执政府左边大门,昂立人群中。突然身中七弹,壮烈牺牲,年仅22岁。

预习

通读全文,圈画出重点词句,给下列加点的汉字注音:

洗涤( )惮( )攒射( )尸骸( )

桀骜( )赁屋( )屠戮( )浸渍( )

dí

dàn

cuán

hái

jié

lìn

lù

zì

听完了课文朗读,请概括各个部分的大意。

一、介绍写作缘由

二、交代写作目的

三、回忆认识过程

四、抒写惊愕、义愤之情

五、叙述遇难经过

六、总结经验教训

七、评述深远意义

把握全文的整体思路

交代了写作的缘由

(1、2节)

记述刘和珍的生平事迹和遇难经过

(3、4、5节)

议论“三一八”惨案的教训和意义

(6、7节)

以“记念”为中心

表达技巧:将记叙、议论、抒情融为一体

通观全文,作者悲和愤两股情感的烈焰无处不在迸发,无处不在燃烧,升腾交织,无可抑制。

追悼会的气氛、程君的发问和要求引起对烈士的痛心的忆念,并且激起对杀人者的满腔仇恨,发为愤怒的揭露控诉;同时,作为革命家、思想家,作者始终没有停止深沉的思索,对惨案的经验教训进行了沉痛的总结,对烈士死难意义给予高度评价。

这就是作者思想感情发展和文章结构的大体脉络。

思 路

一

含有揭露和讽刺意味。中华民国并非人民的民国,而是屠杀人民的机器。

文章开头作者如此郑重其事的说明本文的写作时间“中华民国十五年”,其中有何深意?

文章为什么要从追悼会上程君请求作文写起?

文章从追悼会上程君请求作文写起,交待写作此文的缘由。

“我”因无法承受追悼会的悲凉,独自到礼堂外徘徊、思索;程君问“可曾为刘和珍写了一点什么没有?”勾起“我”对烈士的悲痛的忆念,再次感到“有写一点东西的必要”——“也早觉得”,“也”字针对程君的请求而言,说明写作此文,不仅仅因程君的请求,更主要是出自“我”本身的意愿;“早”字则进一步说明,要写文章记念的愿望由来已久,不只是由程君的请求才引起的。

“可是我实在无话可说”,因为“我已经出离愤怒了”——这是为什么至今还“没有”写出文章的原因。“我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的”,而反动派的“下劣凶残”却完全出乎“我”的意料之外,这怎不令人“出离愤怒”?“我只觉得所住的并非人间”,“四十多个青年的血”已经“使我艰于呼吸视听”,又怎么能说出话来呢?

作者为什么要反复说“有写一点东西的必要”,又要反复说“无话可说”?

作者反复说“只能如此而已”,又称自己献上的只是“菲薄的祭品”,说明了作者怎样的心情?

表达作者认为未能以更好的方式悼念死者,深感歉意。

鉴赏课文

记念的缘由

可是我实在无话可说。我只觉得所住的并非人间。四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语?长歌当哭,是必须在痛定之后的。而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。

程度副词,更加

愤怒到了极点

深深地体味

充满血腥和暴力的黑暗统治

为烈士的死难感到极度哀痛

表示对死者的尊敬

语段赏析(第3节)

“ 以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛”一句, “它们”指什么人?“快意于我的苦痛”怎么理解?

“它们”指反动派 。

“快意于我的苦痛”实际是警告反动派别高兴的太早,总有一天血债必将血偿!

二

鉴赏课文

记念的缘由

语段赏析(二)

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

真正勇敢的革命者

直接面对,不回避

直接面对,不回避

看到黑暗现实,哀痛于国家和人民而无力改变的人

敢于正视黑暗现实,为国为民敢于斗争敢于牺牲的人。

有是非观,但容易忘记烈士鲜血的民众

“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?”

“必须敢于正视,这才可望敢想、敢说、敢当。”(《论睁了眼看》)

“叛逆的猛士出于人间;他屹立着,洞见一切已改和现有的废墟和荒坟,记得一切深广和久远的痛苦,正视一切重叠淤积的凝血,深知一切已死,方生,将生和未生。”(《淡淡的血痕中》)

表达了作者的无限感慨,提到“写一点东西的必要”——要写一点东西,揭去“许多东西的人相”,让人们清醒地知道,“所住的并非人间”提醒人们,也提醒自己不要忘记烈土的鲜血。

写文章的第二部分的目的是什么?

三

“然而在这样的生活艰难中”,“毅然”预定全年《莽原》周刊

“不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生”参加学潮斗争

对母校前途“黯然至于泣下”

“欣然前往”执政府前请愿而遭残害

“始终微笑,态度温和”

向往革命,渴求真理

嫉恶如仇、勇于斗争

有思想,有远见,责任感强烈

敢于斗争、热忱爱国

和蔼善良可爱的青年

文中写了刘和珍的哪些事迹,从这些事迹中可以看出到刘和珍是怎样的一位青年?

作者说“刘和珍是我的学生”,“现在却有些踌躇了”,为什么?作者称自己是“苟活到现在的我”,表达了作者怎样的心情?由此可以看出作者怎样的品质?

踌躇是因为作者认为刘和珍是为中国而死的青年,我应该对她奉献我的悲哀和尊敬。

表达作者自责内疚的心情。

反映了鲁迅先生自谦,自我剖析 的品质。

四

该节主要讲什么?请划分层次,并用四个字概括层次大意。

主要是概述惨案。

分五层:听到噩耗---颇为怀疑---尸骸为证---听到污蔑---悲愤号召

“卫队居然开枪”的“居然”二字说明了什么?

一是出乎意料,

二是反映了敌人的凶残。

“我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的”其中的“中国人”指什么人?此句如何理解?

“中国人”指反动派。

意思是敌人的凶残远远超出我的意料。

敌人说她们是“暴徒”和“受人利用”,同学们能否在文中找出反驳他们的证据?

“始终微笑着,态度很温和。”

“欣然前往” “请愿而已”等 。

“惨象,已使我…;流言,尤使我…。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。”

“假如中国还不至于灭亡,则已往的史实示教过我们,将来的事便要大出屠杀者的意料之外——这不是一件事的结束,而是一件事的开头。墨写的谎言,决掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息。”(《无花的蔷薇之二》)

“衰亡民族”“默无声息的缘由”是什么?

敌人残暴凶杀的暴力统治和反动文

人用反动舆论进行的思想统治,屠刀加钳口术的专制性统治,使得我们的民主更加衰亡。

“沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉没中灭亡。”一句中,用了什么修辞手法?后面一句是什么复句?有何含义?

反复的修辞手法。

选择复句。

意思为沉默到了极点,就将是爆发的时候。这里既有对反动派的警告,也有对后死者的呼唤,激励和鼓动。

这一部分,作者以无比悲痛的心情,向牺牲的爱国青年们献上他的悲哀和尊敬;以无比愤慨的心情,抨击着敌人的无耻谰言;以无比激昂的口号激励后死者的爆发。

五

作者在第五节如此详写惨案的经过有何深意?

一是揭露了敌人的凶残,证明那简直就是虐杀,二是赞扬了三个女子临难从容、互相救助的精神。

作者在第四节说:“我还有什么话可说呢?”到第五节又说“我还有要说的话”。各是什么意思?

无话可说是因为敌人暴力和无耻谰言令人震惊、愤怒说不出话;还有要说的话是作者要揭露敌人。

“这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵”一句中,“这”字指代什么内容?下面的伟绩和武功如何理解?

“这”指上文的“三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中”。

“伟绩”和“武功”用了反语的修辞手法,用了“互文”的写作手法两句所讲的内容一样,这句话讽刺了中外反对者沾沾自喜于自己的暴力的丑恶嘴脸。

六

“人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。”

“改革自然常不免于流血,但流血非即等于改革。血个应用,正如金钱一般,吝啬固然是不行的,浪费也大大的失算。”“但原这样的请愿,从此停止就好。”“以血的洪流淹死一个敌人,以同胞的实体填满一个缺陷,已经是陈腐的话了,从新的、战术的眼光看起来,这是多么大的损失。”(《空谈》)

作者用煤的形成类比什么?作者对徒手请愿的态度如何?

类比请愿的收效不大。

作者不赞同徒手请愿方式!

作者在此引用陶渊明的诗,用意何在?

作者认为尽管请愿收效甚微,但对社会还是 有一定影响的。勇士们的鲜血不会白流。

有青山埋忠骨之意。

七

请给第二段划分层次:

一、赞扬刘和珍等人的干练坚决,

百折不回的英雄气概。

二、高度评价这一回在弹雨中

相互救助,殒身不殉的事实。

三、点明死者对将来的意义。

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看到微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”这句该如何理解?

这句恰当是评价了惨案的意义,尽管非人间的苟活者很多,但即使苟活者,也会看到一点希望,哪怕实际依稀的微茫的,而猛士们绘制烈士精神鼓励下,更加勇猛的前进、斗争!

文后作者又说“呜呼,我说不出话,”作者明明说了这么多,怎么又说说不出话呢?

表达了作者无尽的悲愤和深深地歉意。