2021-2022学年人教版生物七年级下册4.2.2消化和吸收——馒头在口腔中的变化说课课件(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年人教版生物七年级下册4.2.2消化和吸收——馒头在口腔中的变化说课课件(共37张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-03-26 22:08:21 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

探究:馒头在口腔中的变化

CONTENTS

说课流程

01

板书设计

03

教法学法

02

课后反思

04

教学过程

05

教材分析

说课流程

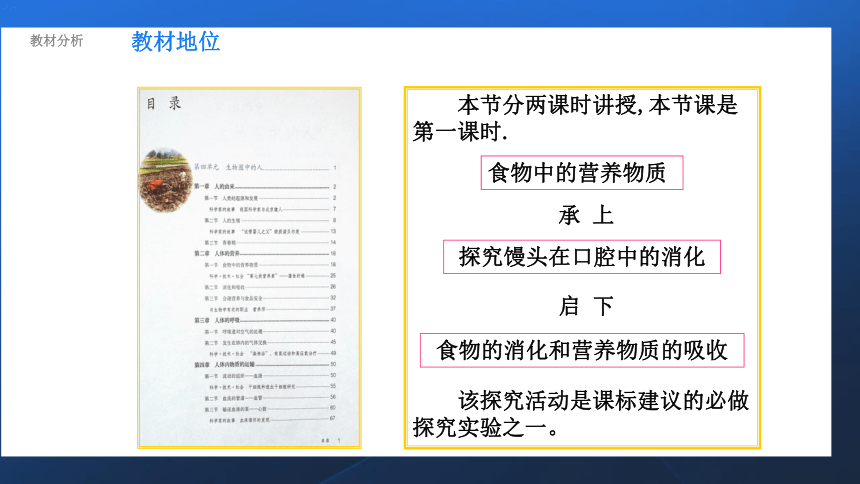

教 材 地 位

01

三 维 目 标

02

教 学 重 难 点

03

教材分析

本节分两课时讲授,本节课是第一课时.

该探究活动是课标建议的必做探究实验之一。

食物中的营养物质

食物的消化和营养物质的吸收

探究馒头在口腔中的消化

承 上

启 下

教材地位

教材分析

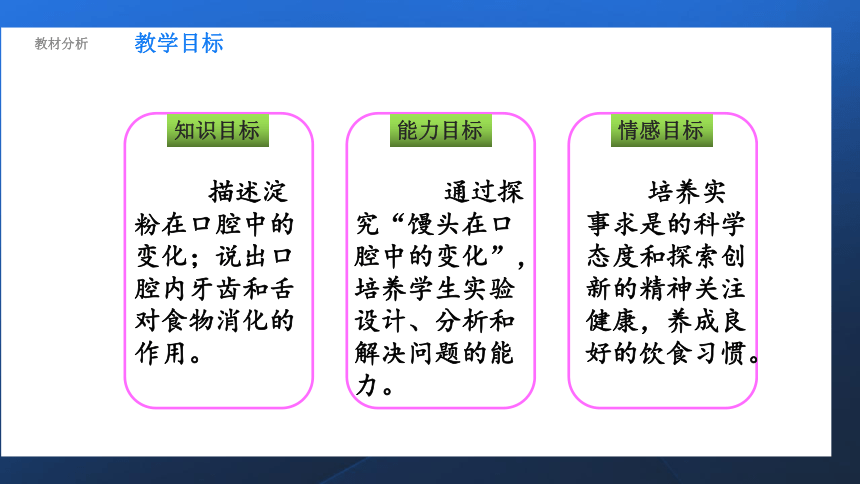

知识目标

描述淀粉在口腔中的变化;说出口腔内牙齿和舌对食物消化的作用。

通过探究“馒头在口腔中的变化”,培养学生实验设计、分析和解决问题的能力。

培养实事求是的科学态度和探索创新的精神关注健康,养成良好的饮食习惯。

情感目标

能力目标

教学目标

教材分析

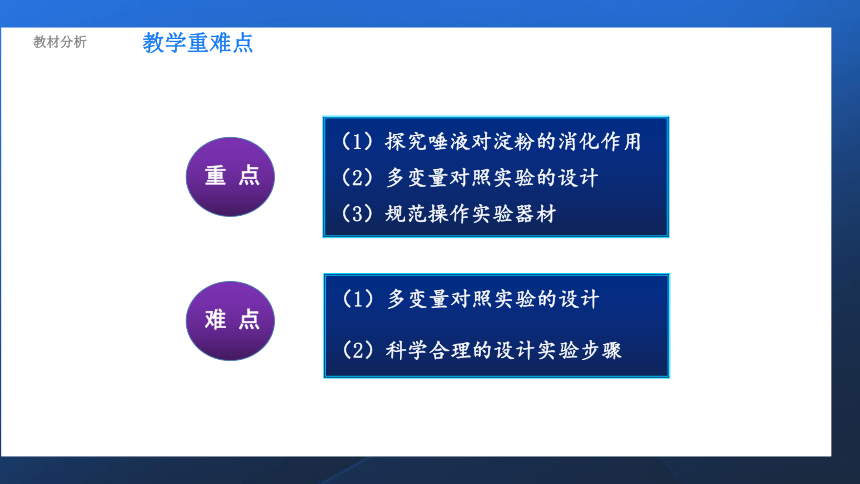

(1)探究唾液对淀粉的消化作用

(2)多变量对照实验的设计

(3)规范操作实验器材

(1)多变量对照实验的设计

(2)科学合理的设计实验步骤

教学重难点

教材分析

重 点

难 点

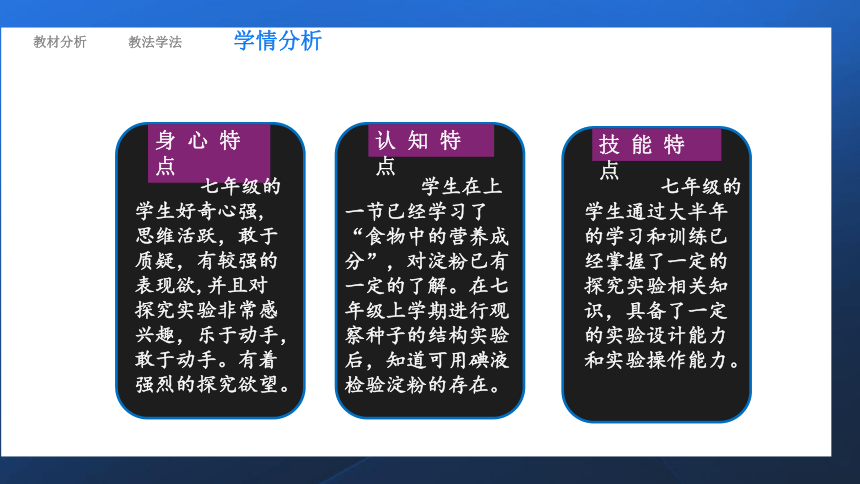

身 心 特 点

七年级的学生好奇心强,思维活跃,敢于质疑,有较强的表现欲,并且对探究实验非常感兴趣,乐于动手,敢于动手。有着强烈的探究欲望。

认 知 特 点

学生在上一节已经学习了“食物中的营养成分”,对淀粉已有一定的了解。在七年级上学期进行观察种子的结构实验后,知道可用碘液检验淀粉的存在。

技 能 特 点

七年级的学生通过大半年的学习和训练已经掌握了一定的探究实验相关知识,具备了一定的实验设计能力和实验操作能力。

学情分析

教材分析

教法学法

教 法

教材分析

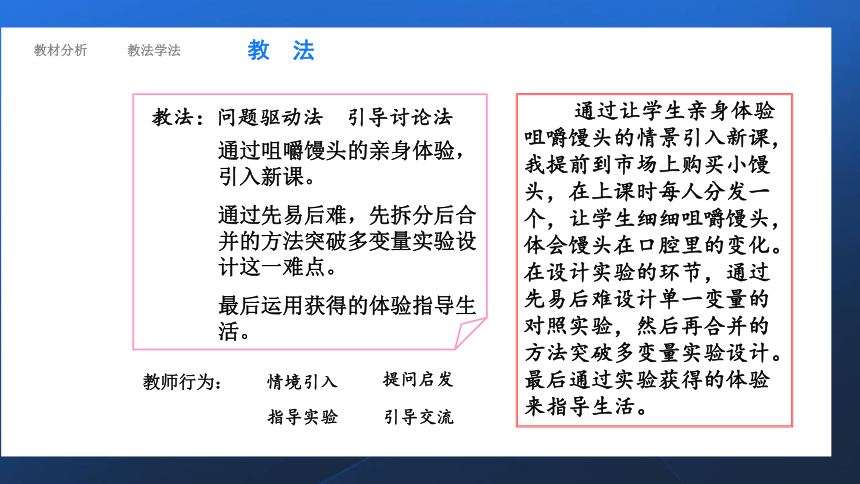

教法学法

通过让学生亲身体验咀嚼馒头的情景引入新课,我提前到市场上购买小馒头,在上课时每人分发一个,让学生细细咀嚼馒头,体会馒头在口腔里的变化。在设计实验的环节,通过先易后难设计单一变量的对照实验,然后再合并的方法突破多变量实验设计。最后通过实验获得的体验来指导生活。

指导实验

引导交流

情境引入

提问启发

教师行为:

通过咀嚼馒头的亲身体验,引入新课。

通过先易后难,先拆分后合并的方法突破多变量实验设计这一难点。

最后运用获得的体验指导生活。

教法:问题驱动法 引导讨论法

小组合作

制定计划

实施探究

得出结论

学生行为:

在探究中获得体验

在体验中学到知识

在交流中展示收获

学 法

教材分析

教法学法

组建学习共同体,在小组长带领下进行自主学习、实验探究、分析归纳,交流合作展示相结合的学习方法。

学法:自主学习 实验探究

小组合作

制定计划

学生行为:

在探究中获得体验

在体验中学到知识

在交流中展示收获

学法:自主学习 实验探究

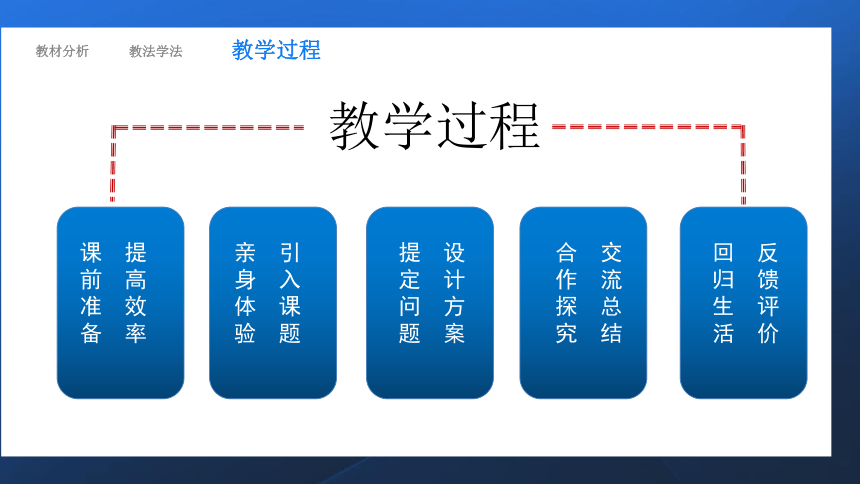

教学过程

教材分析

教法学法

课 提

前 高

准 效

备 率

亲 引

身 入

体 课

验 题

提 设 定 计

问 方

题 案

合 交

作 流

探 总

究 结

回 反

归 馈

生 评

活 价

教学过程

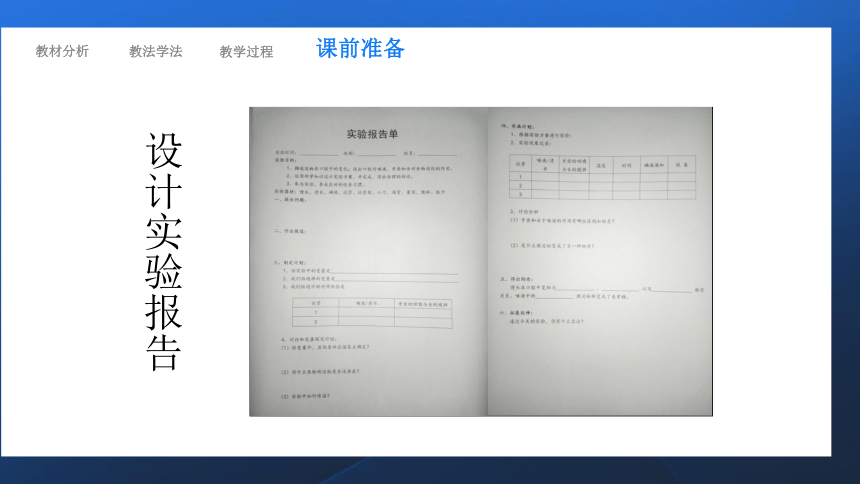

课前准备

教材分析

教法学法

设计实验报告

教学过程

将全班同学按同组异质、异组同质原则每4人分成一组,各小组选择一名小组长负责落实本次实验任务。

课前准备

教材地位

教法学法

教学过程

科学分组

课前准备

教材分析

教法学法

教学过程

我们的学校学生实行的西部营养餐计划,每天早上都吃伙食团提供的馒头,时间长了,有的同学浪费也多。而且几个人分发一个馒头,有的同学很排斥。为了给学生不同的感觉,更乐于接受,我专门到摊点购买了合格的小馒头,这样学生看见后,兴高采烈,既愿意尝试,又不至于浪费。

精挑食用馒头

改进之一

课前准备

教材分析

教法学法

教学过程

通过其他班教学实验发现,市场上卖的新鲜馒头过于松软粘连,切的时候不容易成形,更不容易研制成末。因此我提前准备好馒头,放到冰箱里急冻,上课提前拿到办公室自然解冻,到第四节正好切条,经济实惠,又容易成形。在馒头的切法上我将馒头切成条形,这样学生只要将条形的馒头均分成三块即可。馒头的大小要适中,以分成三块后有黄豆大小较为合适。太大造成浪费,而且初一的学生往往是你给他多少他就用多少,结果在唾液只有2ml,时间又不是很充分的情况下,馒头消化不完全,加入碘液后溶液变蓝色,导致实验失败。馒头切成三块后,可以分别放在A、B、C三张纸条上,然后将A、B纸条分别放在木板上,再将馒头切碎,用纸条送到试管底部。这样避免了馒头屑的浪费,可以培养学生严谨的科学态度。

精挑实验馒头

改进之二

课前准备

教材分析

教法学法

教学过程

传统的唾液提取方法采用学生口含消毒棉絮,将棉絮中的唾液挤压到小烧杯中,这样很不卫生。我充分考虑条件的成熟性,调课到第四节,学生在这个时候都会产生饥饿,我再利用条件反射的原理,将课前准备的桔子、柠檬、山楂等食物,在合作探究之前让学生一看二闻三想象,来刺激学生的味蕾分泌唾液,通过指导顺利收集到唾液。在学生收集唾液前,我提醒学生要漱口。并提醒学生,今天所带的食物我们将作为奖品,奖励给表现好的,实验优秀的小组,这样来调动学生的积极性,学生既能饱眼福,又能饱口福,一举两得。

精 挑 实 物

改进之三

老师按课前分好的小组分发准备好的小馒头,学生细细品尝,创设情景,并提问。

引入课题

教材分析

教法学法

教学过程

引入课题

教材分析

教法学法

教学过程

对咀嚼馒头的感受进行交流

馒头在口腔中发生了变化

引入

课题

馒头变甜是否是淀粉产生变化呢?

馒头的主要成分是什么?这种成分有没有甜味?

馒头变甜是否与牙的咀嚼,舌的搅拌以及唾液都有关系呢?

牙齿的咀嚼,舌头的搅拌以及唾液它们各起什么作用呢?

提出问题

教材分析

教法学法

教学过程

学生小组讨论如何模拟口腔中的环境,通过交流,明确模拟口腔环境设计实验的方法。

提出问题

教材分析

教法学法

教学过程

通过小组讨论,同学们提出问题,并做出假设。

作出假设

教材分析

教法学法

教学过程

学生根据提出的问题和假设,设计实验方案。

设计方案

教材分析

教法学法

教学过程

分别以唾液的分泌和牙齿的咀嚼、舌的搅拌为变量在黑板上进行展示。

设计方案

教材分析

教法学法

教学过程

设计方案

教材分析

教法学法

教学过程

试管 唾液/清水 牙齿的咀嚼与舌的搅拌

1 2ml唾液 馒头碎屑

搅拌

2 2ml清水 馒头碎屑

搅拌

试管 唾液/清水 牙齿的咀嚼与舌的搅拌

1 2ml唾液 馒头碎屑

搅拌

2 2ml唾液 馒头块

不搅拌

引导学生对两组实验进行比较分析,找出两组实验中条件相同的一支试管。

试管 唾液/清水 牙齿的咀嚼与舌的搅拌

1 2ml唾液 馒头碎屑

搅拌

2 2ml清水 馒头碎屑

搅拌

3 2ml唾液 馒头块

不搅拌

温度 时间 试剂 现象

设计方案

点击此处添加正文,文字是您思想的提炼,为了演示发布的良好效果,请言简意赅地阐述您的观点。

合作探究

教材分析

教法学法

教学过程

教师示范

温馨提示:

1、用微型纸条把馒头碎屑送到试管底部;

2、滴管和试管的使用和保存;

3、小组成员之间要相互配合。

学生按制定好的计划进行实验,在进行过程中,书上采用的是水浴保温法,但这样会出现温度不好控制,测量出现误差等问题,所以我让学生采用的是手握试管底部的方法进行保温。

合作探究

教法学法

教材分析

教学过程

改进之四

同学们在实施计划

合作探究

教材分析

教法学法

教学过程

教法学法

教学过程

学 生 展 示

学生归纳总结馒头变甜的原因

教材分析

教法学法

教学过程

归纳总结

归纳总结

教材分析

教法学法

教学过程

牙齿与舌:淀粉与唾液充分混匀

唾 液 淀 粉 麦芽糖

结 论:馒头在口腔中变甜

与 唾液的分泌、牙齿的咀嚼、舌的搅拌都有关

唾液淀粉酶

反馈测评

教材分析

教法学法

教学过程

1、唾液里含有的消化酶是( )

A、麦芽糖酶 B、唾液淀粉酶

C、蛋白酶 D、多种消化酶

2、吃馒头时,细细咀嚼会感到甜味,是因为( )

A、唾液变成了葡萄糖 B、淀粉在口腔内被分解成了葡萄糖

C、淀粉在口腔内被分解成了麦芽糖 D、口腔内产生了葡萄糖

3、分析下图:为什么吃饭时要细嚼慢咽?

板书设计

教材分析

教法学法

教学过程

淀粉 麦芽糖

唾液淀粉酶

试管 唾液/清水 牙齿的咀嚼与舌的搅拌

1 2ml唾液 馒头碎屑

搅拌

2 2ml清水 馒头碎屑

搅拌

试管 唾液/清水 牙齿的咀嚼与舌的搅拌

1 2ml唾液 馒头碎屑

搅拌

2 2ml唾液 馒头块

不搅拌

探究馒头在口腔中的变化

结论:馒头在口腔中变甜与牙齿的咀嚼、舌的搅拌

和唾液的分泌都有关系

一、课前我进行了充分了准备。一是对学生进行科学分组实行组长负责制;二是到合格摊点购买小馒头,学生更愿意尝试,也不至于浪费;三是精心挑选实验馒头,便于切条研末;四是做了多组对照实验,从而对实验中可能出现的问题做到了然于心。便于对学生进行有效指导。

教学反思

教材分析

教法学法

教学过程

板书设计

二、采用先易后难,先拆分后组合的策略,有效突破了难点。从而让学生成功掌握了多变量实验设计的方法并能运用这种方法对实验方案进行创新。

教材分析

教法学法

教学过程

教学反思

板书设计

三、 从学生的生活经验出发,引导学生进行探究活动,在实践中获取知识后,结合生活,指导学生健康饮食。有利于学生形成主动发现问题──思考问题──解决问题的良性循环,变学生被动接受式学习为主动探究式学习。

教材地位

教法学法

教学过程

教学反思

板书设计

四、不足之处:在指导学生实验中,采用的是手握试管底部保温的方法,这种方法比水浴保温的方法更简单易操作,但实验发现,所需要的时间相对较长。课后有小组同学提出:利用腋下夹住试管来保温,是否更节约时间?

教材分析

教法学法

教学过程

教学反思

板书设计

谢谢大家

探究:馒头在口腔中的变化

CONTENTS

说课流程

01

板书设计

03

教法学法

02

课后反思

04

教学过程

05

教材分析

说课流程

教 材 地 位

01

三 维 目 标

02

教 学 重 难 点

03

教材分析

本节分两课时讲授,本节课是第一课时.

该探究活动是课标建议的必做探究实验之一。

食物中的营养物质

食物的消化和营养物质的吸收

探究馒头在口腔中的消化

承 上

启 下

教材地位

教材分析

知识目标

描述淀粉在口腔中的变化;说出口腔内牙齿和舌对食物消化的作用。

通过探究“馒头在口腔中的变化”,培养学生实验设计、分析和解决问题的能力。

培养实事求是的科学态度和探索创新的精神关注健康,养成良好的饮食习惯。

情感目标

能力目标

教学目标

教材分析

(1)探究唾液对淀粉的消化作用

(2)多变量对照实验的设计

(3)规范操作实验器材

(1)多变量对照实验的设计

(2)科学合理的设计实验步骤

教学重难点

教材分析

重 点

难 点

身 心 特 点

七年级的学生好奇心强,思维活跃,敢于质疑,有较强的表现欲,并且对探究实验非常感兴趣,乐于动手,敢于动手。有着强烈的探究欲望。

认 知 特 点

学生在上一节已经学习了“食物中的营养成分”,对淀粉已有一定的了解。在七年级上学期进行观察种子的结构实验后,知道可用碘液检验淀粉的存在。

技 能 特 点

七年级的学生通过大半年的学习和训练已经掌握了一定的探究实验相关知识,具备了一定的实验设计能力和实验操作能力。

学情分析

教材分析

教法学法

教 法

教材分析

教法学法

通过让学生亲身体验咀嚼馒头的情景引入新课,我提前到市场上购买小馒头,在上课时每人分发一个,让学生细细咀嚼馒头,体会馒头在口腔里的变化。在设计实验的环节,通过先易后难设计单一变量的对照实验,然后再合并的方法突破多变量实验设计。最后通过实验获得的体验来指导生活。

指导实验

引导交流

情境引入

提问启发

教师行为:

通过咀嚼馒头的亲身体验,引入新课。

通过先易后难,先拆分后合并的方法突破多变量实验设计这一难点。

最后运用获得的体验指导生活。

教法:问题驱动法 引导讨论法

小组合作

制定计划

实施探究

得出结论

学生行为:

在探究中获得体验

在体验中学到知识

在交流中展示收获

学 法

教材分析

教法学法

组建学习共同体,在小组长带领下进行自主学习、实验探究、分析归纳,交流合作展示相结合的学习方法。

学法:自主学习 实验探究

小组合作

制定计划

学生行为:

在探究中获得体验

在体验中学到知识

在交流中展示收获

学法:自主学习 实验探究

教学过程

教材分析

教法学法

课 提

前 高

准 效

备 率

亲 引

身 入

体 课

验 题

提 设 定 计

问 方

题 案

合 交

作 流

探 总

究 结

回 反

归 馈

生 评

活 价

教学过程

课前准备

教材分析

教法学法

设计实验报告

教学过程

将全班同学按同组异质、异组同质原则每4人分成一组,各小组选择一名小组长负责落实本次实验任务。

课前准备

教材地位

教法学法

教学过程

科学分组

课前准备

教材分析

教法学法

教学过程

我们的学校学生实行的西部营养餐计划,每天早上都吃伙食团提供的馒头,时间长了,有的同学浪费也多。而且几个人分发一个馒头,有的同学很排斥。为了给学生不同的感觉,更乐于接受,我专门到摊点购买了合格的小馒头,这样学生看见后,兴高采烈,既愿意尝试,又不至于浪费。

精挑食用馒头

改进之一

课前准备

教材分析

教法学法

教学过程

通过其他班教学实验发现,市场上卖的新鲜馒头过于松软粘连,切的时候不容易成形,更不容易研制成末。因此我提前准备好馒头,放到冰箱里急冻,上课提前拿到办公室自然解冻,到第四节正好切条,经济实惠,又容易成形。在馒头的切法上我将馒头切成条形,这样学生只要将条形的馒头均分成三块即可。馒头的大小要适中,以分成三块后有黄豆大小较为合适。太大造成浪费,而且初一的学生往往是你给他多少他就用多少,结果在唾液只有2ml,时间又不是很充分的情况下,馒头消化不完全,加入碘液后溶液变蓝色,导致实验失败。馒头切成三块后,可以分别放在A、B、C三张纸条上,然后将A、B纸条分别放在木板上,再将馒头切碎,用纸条送到试管底部。这样避免了馒头屑的浪费,可以培养学生严谨的科学态度。

精挑实验馒头

改进之二

课前准备

教材分析

教法学法

教学过程

传统的唾液提取方法采用学生口含消毒棉絮,将棉絮中的唾液挤压到小烧杯中,这样很不卫生。我充分考虑条件的成熟性,调课到第四节,学生在这个时候都会产生饥饿,我再利用条件反射的原理,将课前准备的桔子、柠檬、山楂等食物,在合作探究之前让学生一看二闻三想象,来刺激学生的味蕾分泌唾液,通过指导顺利收集到唾液。在学生收集唾液前,我提醒学生要漱口。并提醒学生,今天所带的食物我们将作为奖品,奖励给表现好的,实验优秀的小组,这样来调动学生的积极性,学生既能饱眼福,又能饱口福,一举两得。

精 挑 实 物

改进之三

老师按课前分好的小组分发准备好的小馒头,学生细细品尝,创设情景,并提问。

引入课题

教材分析

教法学法

教学过程

引入课题

教材分析

教法学法

教学过程

对咀嚼馒头的感受进行交流

馒头在口腔中发生了变化

引入

课题

馒头变甜是否是淀粉产生变化呢?

馒头的主要成分是什么?这种成分有没有甜味?

馒头变甜是否与牙的咀嚼,舌的搅拌以及唾液都有关系呢?

牙齿的咀嚼,舌头的搅拌以及唾液它们各起什么作用呢?

提出问题

教材分析

教法学法

教学过程

学生小组讨论如何模拟口腔中的环境,通过交流,明确模拟口腔环境设计实验的方法。

提出问题

教材分析

教法学法

教学过程

通过小组讨论,同学们提出问题,并做出假设。

作出假设

教材分析

教法学法

教学过程

学生根据提出的问题和假设,设计实验方案。

设计方案

教材分析

教法学法

教学过程

分别以唾液的分泌和牙齿的咀嚼、舌的搅拌为变量在黑板上进行展示。

设计方案

教材分析

教法学法

教学过程

设计方案

教材分析

教法学法

教学过程

试管 唾液/清水 牙齿的咀嚼与舌的搅拌

1 2ml唾液 馒头碎屑

搅拌

2 2ml清水 馒头碎屑

搅拌

试管 唾液/清水 牙齿的咀嚼与舌的搅拌

1 2ml唾液 馒头碎屑

搅拌

2 2ml唾液 馒头块

不搅拌

引导学生对两组实验进行比较分析,找出两组实验中条件相同的一支试管。

试管 唾液/清水 牙齿的咀嚼与舌的搅拌

1 2ml唾液 馒头碎屑

搅拌

2 2ml清水 馒头碎屑

搅拌

3 2ml唾液 馒头块

不搅拌

温度 时间 试剂 现象

设计方案

点击此处添加正文,文字是您思想的提炼,为了演示发布的良好效果,请言简意赅地阐述您的观点。

合作探究

教材分析

教法学法

教学过程

教师示范

温馨提示:

1、用微型纸条把馒头碎屑送到试管底部;

2、滴管和试管的使用和保存;

3、小组成员之间要相互配合。

学生按制定好的计划进行实验,在进行过程中,书上采用的是水浴保温法,但这样会出现温度不好控制,测量出现误差等问题,所以我让学生采用的是手握试管底部的方法进行保温。

合作探究

教法学法

教材分析

教学过程

改进之四

同学们在实施计划

合作探究

教材分析

教法学法

教学过程

教法学法

教学过程

学 生 展 示

学生归纳总结馒头变甜的原因

教材分析

教法学法

教学过程

归纳总结

归纳总结

教材分析

教法学法

教学过程

牙齿与舌:淀粉与唾液充分混匀

唾 液 淀 粉 麦芽糖

结 论:馒头在口腔中变甜

与 唾液的分泌、牙齿的咀嚼、舌的搅拌都有关

唾液淀粉酶

反馈测评

教材分析

教法学法

教学过程

1、唾液里含有的消化酶是( )

A、麦芽糖酶 B、唾液淀粉酶

C、蛋白酶 D、多种消化酶

2、吃馒头时,细细咀嚼会感到甜味,是因为( )

A、唾液变成了葡萄糖 B、淀粉在口腔内被分解成了葡萄糖

C、淀粉在口腔内被分解成了麦芽糖 D、口腔内产生了葡萄糖

3、分析下图:为什么吃饭时要细嚼慢咽?

板书设计

教材分析

教法学法

教学过程

淀粉 麦芽糖

唾液淀粉酶

试管 唾液/清水 牙齿的咀嚼与舌的搅拌

1 2ml唾液 馒头碎屑

搅拌

2 2ml清水 馒头碎屑

搅拌

试管 唾液/清水 牙齿的咀嚼与舌的搅拌

1 2ml唾液 馒头碎屑

搅拌

2 2ml唾液 馒头块

不搅拌

探究馒头在口腔中的变化

结论:馒头在口腔中变甜与牙齿的咀嚼、舌的搅拌

和唾液的分泌都有关系

一、课前我进行了充分了准备。一是对学生进行科学分组实行组长负责制;二是到合格摊点购买小馒头,学生更愿意尝试,也不至于浪费;三是精心挑选实验馒头,便于切条研末;四是做了多组对照实验,从而对实验中可能出现的问题做到了然于心。便于对学生进行有效指导。

教学反思

教材分析

教法学法

教学过程

板书设计

二、采用先易后难,先拆分后组合的策略,有效突破了难点。从而让学生成功掌握了多变量实验设计的方法并能运用这种方法对实验方案进行创新。

教材分析

教法学法

教学过程

教学反思

板书设计

三、 从学生的生活经验出发,引导学生进行探究活动,在实践中获取知识后,结合生活,指导学生健康饮食。有利于学生形成主动发现问题──思考问题──解决问题的良性循环,变学生被动接受式学习为主动探究式学习。

教材地位

教法学法

教学过程

教学反思

板书设计

四、不足之处:在指导学生实验中,采用的是手握试管底部保温的方法,这种方法比水浴保温的方法更简单易操作,但实验发现,所需要的时间相对较长。课后有小组同学提出:利用腋下夹住试管来保温,是否更节约时间?

教材分析

教法学法

教学过程

教学反思

板书设计

谢谢大家