人教版生物选择性必修第二册 第1章 种群及其动态 章末总结 习题课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版生物选择性必修第二册 第1章 种群及其动态 章末总结 习题课件(共35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-09-08 17:19:21 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

第1章 种群及其动态

章末总结

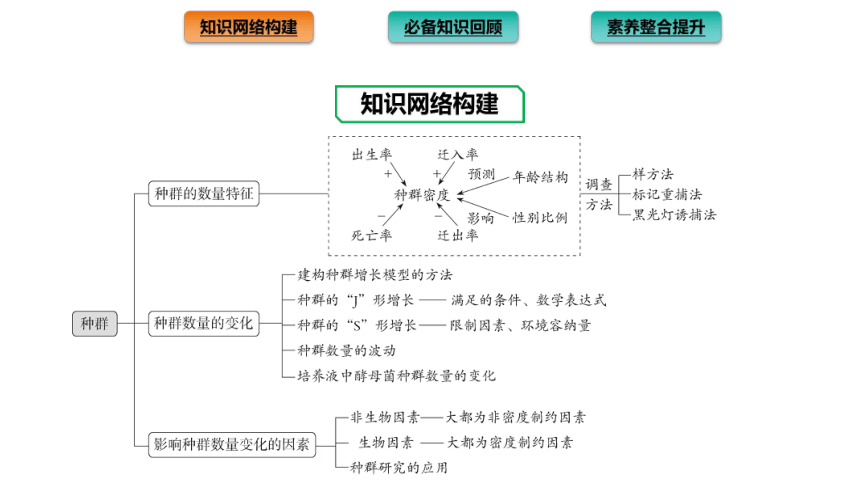

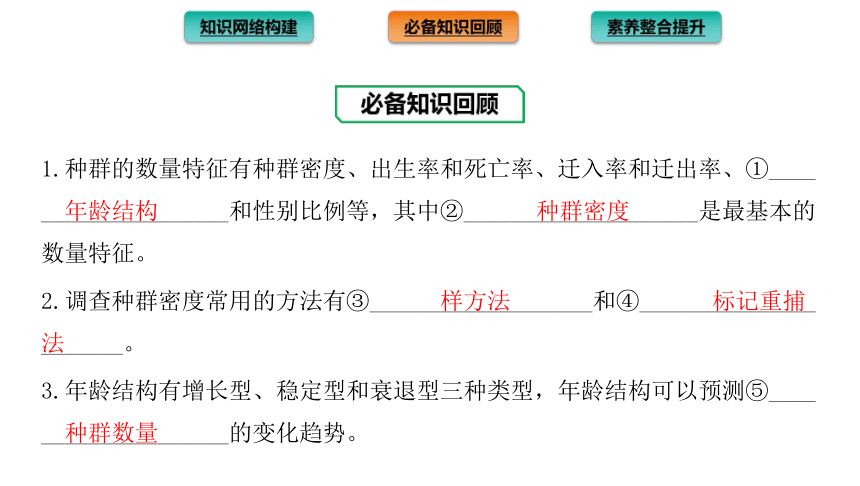

1.种群的数量特征有种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、①____________________和性别比例等,其中②____________________是最基本的数量特征。

2.调查种群密度常用的方法有③___________________和④______________________。

3.年龄结构有增长型、稳定型和衰退型三种类型,年龄结构可以预测⑤____________________的变化趋势。

年龄结构

种群密度

样方法

标记重捕法

种群数量

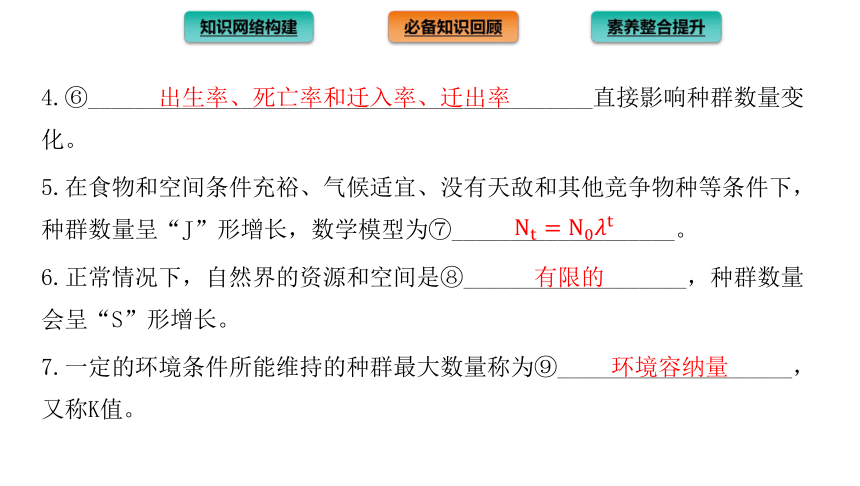

4.⑥___________________________________________直接影响种群数量变化。

5.在食物和空间条件充裕、气候适宜、没有天敌和其他竞争物种等条件下,种群数量呈“J”形增长,数学模型为⑦___________________。

6.正常情况下,自然界的资源和空间是⑧___________________,种群数量会呈“S”形增长。

7.一定的环境条件所能维持的种群最大数量称为⑨____________________,又称K值。

有限的

环境容纳量

出生率、死亡率和迁入率、迁出率

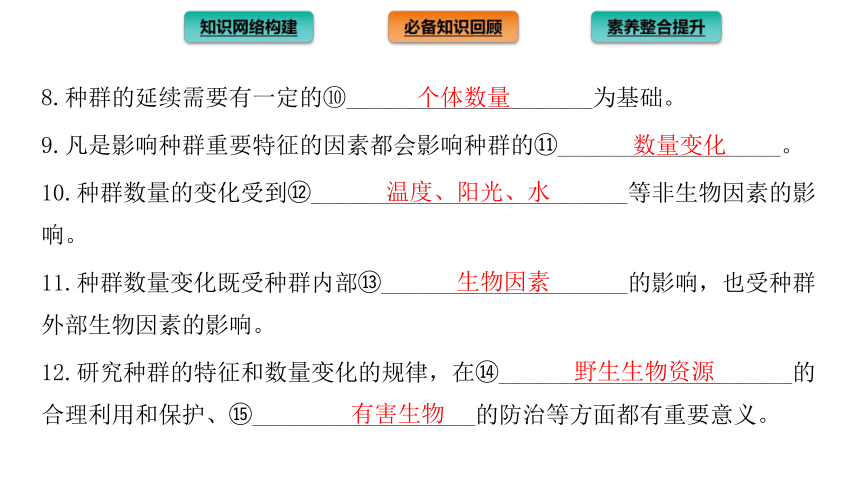

8.种群的延续需要有一定的⑩_____________________为基础。

9.凡是影响种群重要特征的因素都会影响种群的 ___________________。

10.种群数量的变化受到 ___________________________等非生物因素的影响。

11.种群数量变化既受种群内部 _____________________的影响,也受种群外部生物因素的影响。

12.研究种群的特征和数量变化的规律,在 _________________________的合理利用和保护、 ___________________的防治等方面都有重要意义。

生物因素

野生生物资源

有害生物

个体数量

数量变化

温度、阳光、水

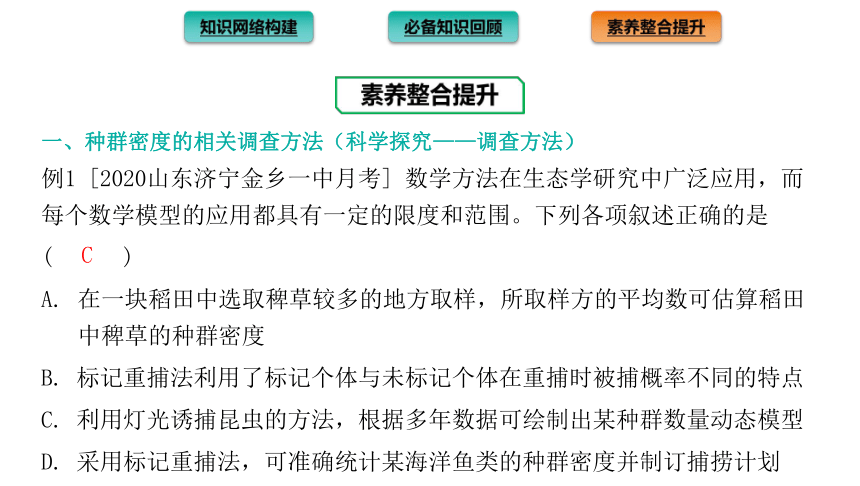

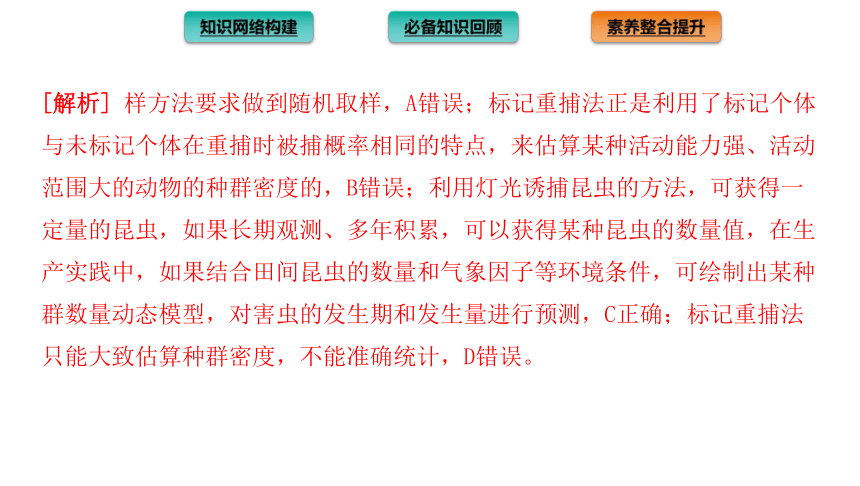

一、种群密度的相关调查方法(科学探究——调查方法)

例1 [2020山东济宁金乡一中月考] 数学方法在生态学研究中广泛应用,而每个数学模型的应用都具有一定的限度和范围。下列各项叙述正确的是

( )

在一块稻田中选取稗草较多的地方取样,所取样方的平均数可估算稻田中稗草的种群密度

B. 标记重捕法利用了标记个体与未标记个体在重捕时被捕概率不同的特点

C. 利用灯光诱捕昆虫的方法,根据多年数据可绘制出某种群数量动态模型

D. 采用标记重捕法,可准确统计某海洋鱼类的种群密度并制订捕捞计划

C

[解析] 样方法要求做到随机取样,A错误;标记重捕法正是利用了标记个体与未标记个体在重捕时被捕概率相同的特点,来估算某种活动能力强、活动范围大的动物的种群密度的,B错误;利用灯光诱捕昆虫的方法,可获得一定量的昆虫,如果长期观测、多年积累,可以获得某种昆虫的数量值,在生产实践中,如果结合田间昆虫的数量和气象因子等环境条件,可绘制出某种群数量动态模型,对害虫的发生期和发生量进行预测,C正确;标记重捕法只能大致估算种群密度,不能准确统计,D错误。

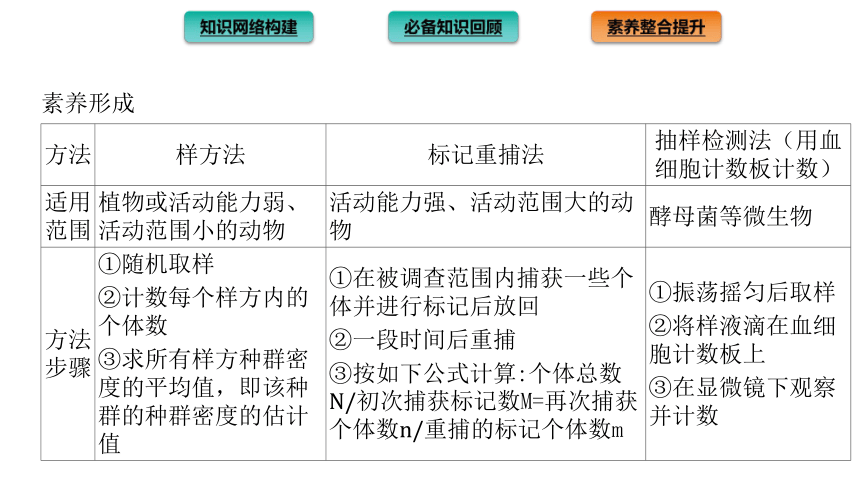

素养形成

方法 样方法 标记重捕法 抽样检测法(用血细胞计数板计数)

适用范围 植物或活动能力弱、活动范围小的动物 活动能力强、活动范围大的动物 酵母菌等微生物

方法步骤 ①随机取样 ②计数每个样方内的个体数 ③求所有样方种群密度的平均值,即该种群的种群密度的估计值 ①在被调查范围内捕获一些个体并进行标记后放回 ②一段时间后重捕 ③按如下公式计算:个体总数初次捕获标记数M=再次捕获个体数重捕的标记个体数m ①振荡摇匀后取样

②将样液滴在血细胞计数板上

③在显微镜下观察并计数

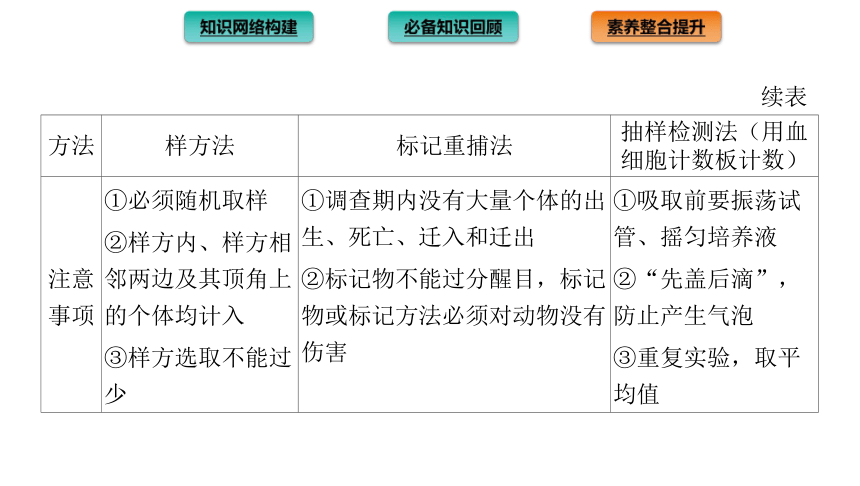

方法 样方法 标记重捕法 抽样检测法(用血细胞计数板计数)

注意事项 ①必须随机取样 ②样方内、样方相邻两边及其顶角上的个体均计入 ③样方选取不能过少 ①调查期内没有大量个体的出生、死亡、迁入和迁出 ②标记物不能过分醒目,标记物或标记方法必须对动物没有伤害 ①吸取前要振荡试管、摇匀培养液

②“先盖后滴”,防止产生气泡

③重复实验,取平均值

续表

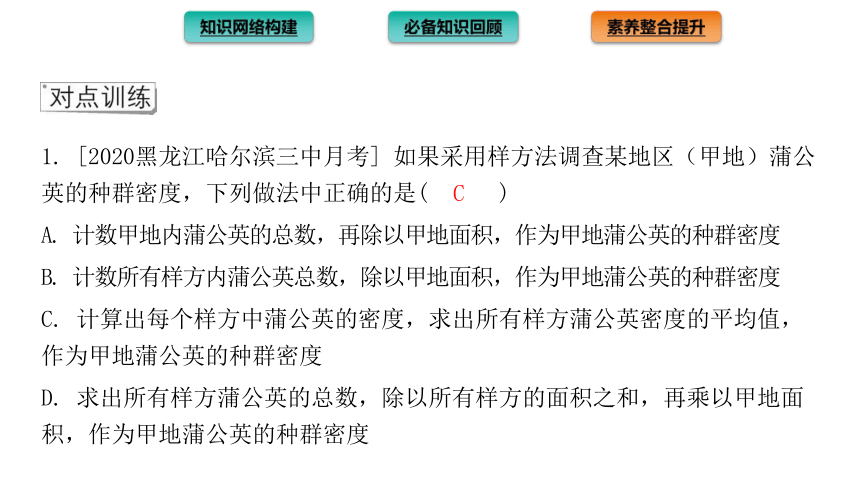

1. [2020黑龙江哈尔滨三中月考] 如果采用样方法调查某地区(甲地)蒲公英的种群密度,下列做法中正确的是( )

A. 计数甲地内蒲公英的总数,再除以甲地面积,作为甲地蒲公英的种群密度

B. 计数所有样方内蒲公英总数,除以甲地面积,作为甲地蒲公英的种群密度

C. 计算出每个样方中蒲公英的密度,求出所有样方蒲公英密度的平均值,作为甲地蒲公英的种群密度

D. 求出所有样方蒲公英的总数,除以所有样方的面积之和,再乘以甲地面积,作为甲地蒲公英的种群密度

C

[解析] 估算种群密度最常用的方法之一是样方法,在被调查种群分布的范围内,随机选取若干个样方,通过计数每个样方内的个体数,求得每个样方内的种群密度,以所有样方内种群密度的平均值作为该种群的种群密度估计值。综上所述,A、B、D三项均错误,C项正确。

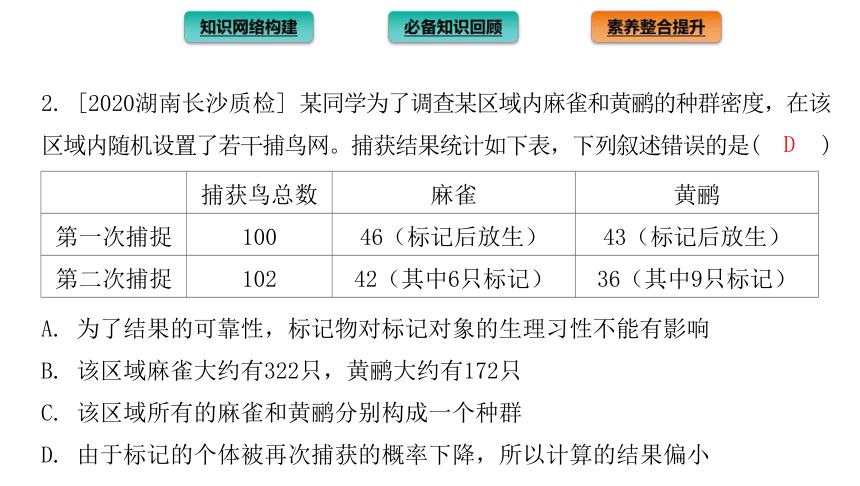

2. [2020湖南长沙质检] 某同学为了调查某区域内麻雀和黄鹂的种群密度,在该区域内随机设置了若干捕鸟网。捕获结果统计如下表,下列叙述错误的是( )

A. 为了结果的可靠性,标记物对标记对象的生理习性不能有影响

B. 该区域麻雀大约有322只,黄鹂大约有172只

C. 该区域所有的麻雀和黄鹂分别构成一个种群

D. 由于标记的个体被再次捕获的概率下降,所以计算的结果偏小

捕获鸟总数 麻雀 黄鹂

第一次捕捉 100 46(标记后放生) 43(标记后放生)

第二次捕捉 102 42(其中6只标记) 36(其中9只标记)

D

[解析] 标记重捕法中的相关计算:进行调查的某区域内的种群数量=第一次捕获的某种生物的数量×第二次捕获的该种生物的数量÷第二次捕获的该种生物的标记个体数量。由于标记的个体被再次捕获的概率下降,分母减小,所以计算的结果应偏大,D错误。

3. [2019海南单科] 将接种在马铃薯培养液中的酵母菌培养一段时间后,充分混匀并随机分成不等的两组后分别进行培养。下列说法错误的是( )

A. 酵母菌种群增长所需的能量全部来自马铃薯培养液

B. 若要估算培养液中酵母菌的数量,可借助显微镜进行

C. 培养液被分成两组时其中的酵母菌种群密度是不同的

D. 给营养充足的培养液通入有利于酵母菌种群数量的增加

C

[解析] 酵母菌种群增长所需的能量来自有机物的氧化分解,所需的有机物全部来自马铃薯培养液,A正确;若要估算培养液中酵母菌的数量,可用血细胞计数板计数法,需要借助显微镜,B正确;培养液与酵母菌充分混匀后被分成不等的两份,其中的酵母菌数量不同,由于是充分混匀的,故酵母菌的种群密度相同,C错误;给营养充足的培养液通入有利于酵母菌进行有氧呼吸,种群数量会增加,D正确。

二、种群增长率和增长速率,λ的区别(科学思维——模型与建模)

例2 [2020辽宁抚顺期末] 下列有关种群数量变化曲线的分析正确的是( )

图乙中种群的K值为a,环境条件改变可导致K值改变

B. 图甲中年,种群数量呈“S”形增长

C. 图乙中第3年以后种群数量波动的主要原因是出生率和死亡率的变化

D. 图甲中c点和图乙中c点对应的年龄结构分别是稳定型和增长型

C

[解析] 据图乙可知,种群的K值是在之间的某个大于b小于a的数值,A错误;据图甲可知,在年,先小于1后大于1,所以种群数量先减少后逐渐增多,B错误;出生率和死亡率是决定种群密度的直接因素,图乙中第3年以后种群数量波动的主要原因是出生率和死亡率的变化,C正确;据图分析,图甲中c点对应的,种群数量增加,此时出生率大于死亡率,年龄结构为增长型,图乙中c点处于时,种群数量增加,此时出生率大于死亡率,年龄结构为增长型,D错误。

素养形成

1.“J”形增长中和增长率的关系

种群“J”形增长的数学模型:,代表种群数量增长倍数,即某时段结束时种群数量为初始数量的倍数,而非增长率。

增长率=(末数-初数)初数。

如上图所示:

(1)λ>1时,增长率>0,种群数量增加,如图中AB段(不包括B点)。

(2)λ=1时,增长率=0,种群数量稳定,如图中B、D点。

(3)λ<1时,增长率<0,种群数量下降。如图中BC、CD段(不包括B、D点)。

(4)种群的最大数量在B点;种群的最小数量在D点。

2.种群增长率不等于增长速率增长率是指新增加的个体数占原来的个体数的比例,是一个百分比,无单位;增长速率是指新增加的个体数与时间的比例,有单位(如个/年等)。

4. [2020山东滨州一中月考] 假设在某草原上散养的某种家畜的种群呈“S”形增长,该种群的增长速率随时间的变化趋势如图所示。下列叙述错误的是( )

B

A. 种群增长速率为甲时,该家畜种群的年龄结构为增长型

B. 种群增长速率为乙时,该家畜种群的数量达到最大值

C. 若要持续尽可能多地收获该家畜,可以在丙点时适当捕获

D. 种群增长速率为丁时对应的种群数量可随环境的变化而发生变化

[解析] 种群增长速率为甲时,种群数量增加,说明种群的年龄结构为增长型,A正确;种群增长速率为丁时,该家畜种群的数量达到最大值,在乙时,种群的数量为,B错误;若要持续尽可能多地收获该家畜,可以在丙点时适当捕获,使种群增长速率维持在乙点附近,C正确;种群增长速率为丁时,种群数量达到K值,即环境容纳量,此时对应的种群数量可随环境的变化而发生变化,D正确。

5. [2020海南琼海嘉积中学期中] 下列关于“S”形曲线的叙述,错误的是

( )

D

A. 之间种群数量小于,由于资源和空间相对充裕,出生率大于死亡率,种群数量增长较快

B. 之间,由于资源和空间有限,当种群密度增大时,种内竞争加剧,天敌数量增加,种群增长速率下降

C. 时,种群数量达到K值,此时出生率等于死亡率,种群增长速率为0

D. 在时控制有害生物最有效

[解析] 之间种群数量小于,由于资源和空间相对充裕,出生率大于死亡率且二者的差值逐渐加大,种群增长速率不断增加,因此种群数量增长较快,A项正确;之间,由于资源和空间有限,随着种群密度增大,种内竞争不断加剧,天敌数量也在增加,虽然出生率大于死亡率,但二者的差值逐渐减小,所以种群增长速率下降,B项正确;时,种群数量达到K值,此时出生率等于死亡率,种群增长速率为0,C项正确;在时种群数量为,种群增长速率最大,因此若在时进行有害生物防治,不能将有害生物控制在较低水平,D项错误。

三、“S”形曲线中K值的变化(科学思维——归纳与概括)

例3 如图所示鳄鱼种群数量变化的四种情况,其中曲线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ处于三种不同的自然条件下,而曲线Ⅳ处于理想状态下。不考虑天灾,下列相关叙述错误的是( )

C

A. 理想状态下,鳄鱼种群的增长率大小与种群密度的大小没有关联

B. 若鳄鱼的栖息地在a点被严重破坏,则将出现曲线Ⅰ的下降趋势

C. 出现曲线Ⅲ的变化趋势,源于在b点人为捕杀了一定数量的鳄鱼

D. 若在b点没有任何人为干扰,则鳄鱼的种群数量将在上下波动

[解析] 在食物、空间等资源无限的理想状态下,种群的增长率大小不受种群密度大小的制约,A正确;曲线Ⅰ表示的生物逐渐灭绝,说明栖息地在a点被严重破坏,该生物已经无法生存,B正确;曲线Ⅲ的环境容纳量低于最初的环境容纳量,说明环境有一定程度的破坏,若在b点仅仅人为捕杀了一定数量的鳄鱼,种群的环境容纳量并没有变化,种群数量还会上升,C错误;若在b点没有任何人为干扰,则鳄鱼的种群数量将在上下波动,D正确。

素养形成

关于环境容纳量(K值)的相关分析

(1)K值并不是种群数量的最大值:K值是环境容纳量,即在保证环境条件一定的前提下所能容纳的最大值;种群所达到的最大值会超过K值,但这个值存在的时间很短,因为环境无法提供足够资源,并会因此遭到破坏。

(2)K值不是一成不变的:K值会随着环境的改变而发生变化,当环境遭到破坏时,K值会下降;当环境条件状况改善时,K值会上升。

(3)在环境不遭受破坏的情况下,种群数量会在K值附近上下波动。当种群数量偏离K值的时候,会通过负反馈调节使种群数量回到K值。

6. [2021湖北宜昌月考] 20世纪初,人们将驼鹿引入密歇根湖的一个孤岛。该种群从1915年到1960年的数量变化情况如表所示:

年份 1915 1917 1921 1925 1928 1930 1934 1943 1947 1950 1960

数量(只) 200 300 1000 2000 2500 3000 400 170 600 500 600

以下分析错误的是( )

A. 岛上驼鹿的种群数量主要由出生率和死亡率决定

B. 驼鹿种群在1917—1921年间增长率最大

C. 1930—1934年驼鹿的种群数量急剧下降,最可能的原因是天敌数量增加

D. 岛上驼鹿种群的K值是可以变化的

C

[解析] 人们将驼鹿引入密歇根湖的一个孤岛,驼鹿无法自由地迁入和迁出,种群数量主要由出生率和死亡率决定,A正确;分析表格数据计算可知,驼鹿种群在1917—1921年间增长率最大,B正确;1930—1943年间,驼鹿种群数量急剧下降最可能是气候、人为因素的影响使环境容纳量改变引起的,C错误;K值指的是环境条件一定的情况下所能容纳的最大种群数量,环境条件改变,K值也会变,D正确。

7. [2021山东滨州月考] 如图表示某处于平衡状态的生物种群因某些外界环境变化导致种群中生物个体数量改变时的四种情形,下列有关产生这些变化的原因分析,错误的是( )

C

A. 若图①所示为海洋生态系统中某些鱼类的种群,则a点后变化的原因可能是大量放养了该种鱼类

B. 若图②所示为某发酵罐中酵母菌的数量,则b点后变化的原因可能是增加了营养供应

C. 图③中c点后种群的出生率大于死亡率

D. 图④曲线可用于指导海洋捕捞

[解析] 若图①所示为海洋生态系统中某些鱼类的种群,则a点后变化的原因可能是大量放养了该种鱼类,导致环境中的相关资源损耗过大,环境容纳量下降,A正确;曲线②表明该种群数量增加并且达到新的平衡,且K值增加,可能是由于外界变化,如增加营养、空间等,环境条件更加优良,B正确;图③中c点后种群数量减少,种群的出生率小于死亡率,C错误;图④可用于指导海洋捕捞,使种群数量维持在左右,有利于持续获得较大的鱼产量,D正确。

第1章 种群及其动态

章末总结

1.种群的数量特征有种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、①____________________和性别比例等,其中②____________________是最基本的数量特征。

2.调查种群密度常用的方法有③___________________和④______________________。

3.年龄结构有增长型、稳定型和衰退型三种类型,年龄结构可以预测⑤____________________的变化趋势。

年龄结构

种群密度

样方法

标记重捕法

种群数量

4.⑥___________________________________________直接影响种群数量变化。

5.在食物和空间条件充裕、气候适宜、没有天敌和其他竞争物种等条件下,种群数量呈“J”形增长,数学模型为⑦___________________。

6.正常情况下,自然界的资源和空间是⑧___________________,种群数量会呈“S”形增长。

7.一定的环境条件所能维持的种群最大数量称为⑨____________________,又称K值。

有限的

环境容纳量

出生率、死亡率和迁入率、迁出率

8.种群的延续需要有一定的⑩_____________________为基础。

9.凡是影响种群重要特征的因素都会影响种群的 ___________________。

10.种群数量的变化受到 ___________________________等非生物因素的影响。

11.种群数量变化既受种群内部 _____________________的影响,也受种群外部生物因素的影响。

12.研究种群的特征和数量变化的规律,在 _________________________的合理利用和保护、 ___________________的防治等方面都有重要意义。

生物因素

野生生物资源

有害生物

个体数量

数量变化

温度、阳光、水

一、种群密度的相关调查方法(科学探究——调查方法)

例1 [2020山东济宁金乡一中月考] 数学方法在生态学研究中广泛应用,而每个数学模型的应用都具有一定的限度和范围。下列各项叙述正确的是

( )

在一块稻田中选取稗草较多的地方取样,所取样方的平均数可估算稻田中稗草的种群密度

B. 标记重捕法利用了标记个体与未标记个体在重捕时被捕概率不同的特点

C. 利用灯光诱捕昆虫的方法,根据多年数据可绘制出某种群数量动态模型

D. 采用标记重捕法,可准确统计某海洋鱼类的种群密度并制订捕捞计划

C

[解析] 样方法要求做到随机取样,A错误;标记重捕法正是利用了标记个体与未标记个体在重捕时被捕概率相同的特点,来估算某种活动能力强、活动范围大的动物的种群密度的,B错误;利用灯光诱捕昆虫的方法,可获得一定量的昆虫,如果长期观测、多年积累,可以获得某种昆虫的数量值,在生产实践中,如果结合田间昆虫的数量和气象因子等环境条件,可绘制出某种群数量动态模型,对害虫的发生期和发生量进行预测,C正确;标记重捕法只能大致估算种群密度,不能准确统计,D错误。

素养形成

方法 样方法 标记重捕法 抽样检测法(用血细胞计数板计数)

适用范围 植物或活动能力弱、活动范围小的动物 活动能力强、活动范围大的动物 酵母菌等微生物

方法步骤 ①随机取样 ②计数每个样方内的个体数 ③求所有样方种群密度的平均值,即该种群的种群密度的估计值 ①在被调查范围内捕获一些个体并进行标记后放回 ②一段时间后重捕 ③按如下公式计算:个体总数初次捕获标记数M=再次捕获个体数重捕的标记个体数m ①振荡摇匀后取样

②将样液滴在血细胞计数板上

③在显微镜下观察并计数

方法 样方法 标记重捕法 抽样检测法(用血细胞计数板计数)

注意事项 ①必须随机取样 ②样方内、样方相邻两边及其顶角上的个体均计入 ③样方选取不能过少 ①调查期内没有大量个体的出生、死亡、迁入和迁出 ②标记物不能过分醒目,标记物或标记方法必须对动物没有伤害 ①吸取前要振荡试管、摇匀培养液

②“先盖后滴”,防止产生气泡

③重复实验,取平均值

续表

1. [2020黑龙江哈尔滨三中月考] 如果采用样方法调查某地区(甲地)蒲公英的种群密度,下列做法中正确的是( )

A. 计数甲地内蒲公英的总数,再除以甲地面积,作为甲地蒲公英的种群密度

B. 计数所有样方内蒲公英总数,除以甲地面积,作为甲地蒲公英的种群密度

C. 计算出每个样方中蒲公英的密度,求出所有样方蒲公英密度的平均值,作为甲地蒲公英的种群密度

D. 求出所有样方蒲公英的总数,除以所有样方的面积之和,再乘以甲地面积,作为甲地蒲公英的种群密度

C

[解析] 估算种群密度最常用的方法之一是样方法,在被调查种群分布的范围内,随机选取若干个样方,通过计数每个样方内的个体数,求得每个样方内的种群密度,以所有样方内种群密度的平均值作为该种群的种群密度估计值。综上所述,A、B、D三项均错误,C项正确。

2. [2020湖南长沙质检] 某同学为了调查某区域内麻雀和黄鹂的种群密度,在该区域内随机设置了若干捕鸟网。捕获结果统计如下表,下列叙述错误的是( )

A. 为了结果的可靠性,标记物对标记对象的生理习性不能有影响

B. 该区域麻雀大约有322只,黄鹂大约有172只

C. 该区域所有的麻雀和黄鹂分别构成一个种群

D. 由于标记的个体被再次捕获的概率下降,所以计算的结果偏小

捕获鸟总数 麻雀 黄鹂

第一次捕捉 100 46(标记后放生) 43(标记后放生)

第二次捕捉 102 42(其中6只标记) 36(其中9只标记)

D

[解析] 标记重捕法中的相关计算:进行调查的某区域内的种群数量=第一次捕获的某种生物的数量×第二次捕获的该种生物的数量÷第二次捕获的该种生物的标记个体数量。由于标记的个体被再次捕获的概率下降,分母减小,所以计算的结果应偏大,D错误。

3. [2019海南单科] 将接种在马铃薯培养液中的酵母菌培养一段时间后,充分混匀并随机分成不等的两组后分别进行培养。下列说法错误的是( )

A. 酵母菌种群增长所需的能量全部来自马铃薯培养液

B. 若要估算培养液中酵母菌的数量,可借助显微镜进行

C. 培养液被分成两组时其中的酵母菌种群密度是不同的

D. 给营养充足的培养液通入有利于酵母菌种群数量的增加

C

[解析] 酵母菌种群增长所需的能量来自有机物的氧化分解,所需的有机物全部来自马铃薯培养液,A正确;若要估算培养液中酵母菌的数量,可用血细胞计数板计数法,需要借助显微镜,B正确;培养液与酵母菌充分混匀后被分成不等的两份,其中的酵母菌数量不同,由于是充分混匀的,故酵母菌的种群密度相同,C错误;给营养充足的培养液通入有利于酵母菌进行有氧呼吸,种群数量会增加,D正确。

二、种群增长率和增长速率,λ的区别(科学思维——模型与建模)

例2 [2020辽宁抚顺期末] 下列有关种群数量变化曲线的分析正确的是( )

图乙中种群的K值为a,环境条件改变可导致K值改变

B. 图甲中年,种群数量呈“S”形增长

C. 图乙中第3年以后种群数量波动的主要原因是出生率和死亡率的变化

D. 图甲中c点和图乙中c点对应的年龄结构分别是稳定型和增长型

C

[解析] 据图乙可知,种群的K值是在之间的某个大于b小于a的数值,A错误;据图甲可知,在年,先小于1后大于1,所以种群数量先减少后逐渐增多,B错误;出生率和死亡率是决定种群密度的直接因素,图乙中第3年以后种群数量波动的主要原因是出生率和死亡率的变化,C正确;据图分析,图甲中c点对应的,种群数量增加,此时出生率大于死亡率,年龄结构为增长型,图乙中c点处于时,种群数量增加,此时出生率大于死亡率,年龄结构为增长型,D错误。

素养形成

1.“J”形增长中和增长率的关系

种群“J”形增长的数学模型:,代表种群数量增长倍数,即某时段结束时种群数量为初始数量的倍数,而非增长率。

增长率=(末数-初数)初数。

如上图所示:

(1)λ>1时,增长率>0,种群数量增加,如图中AB段(不包括B点)。

(2)λ=1时,增长率=0,种群数量稳定,如图中B、D点。

(3)λ<1时,增长率<0,种群数量下降。如图中BC、CD段(不包括B、D点)。

(4)种群的最大数量在B点;种群的最小数量在D点。

2.种群增长率不等于增长速率增长率是指新增加的个体数占原来的个体数的比例,是一个百分比,无单位;增长速率是指新增加的个体数与时间的比例,有单位(如个/年等)。

4. [2020山东滨州一中月考] 假设在某草原上散养的某种家畜的种群呈“S”形增长,该种群的增长速率随时间的变化趋势如图所示。下列叙述错误的是( )

B

A. 种群增长速率为甲时,该家畜种群的年龄结构为增长型

B. 种群增长速率为乙时,该家畜种群的数量达到最大值

C. 若要持续尽可能多地收获该家畜,可以在丙点时适当捕获

D. 种群增长速率为丁时对应的种群数量可随环境的变化而发生变化

[解析] 种群增长速率为甲时,种群数量增加,说明种群的年龄结构为增长型,A正确;种群增长速率为丁时,该家畜种群的数量达到最大值,在乙时,种群的数量为,B错误;若要持续尽可能多地收获该家畜,可以在丙点时适当捕获,使种群增长速率维持在乙点附近,C正确;种群增长速率为丁时,种群数量达到K值,即环境容纳量,此时对应的种群数量可随环境的变化而发生变化,D正确。

5. [2020海南琼海嘉积中学期中] 下列关于“S”形曲线的叙述,错误的是

( )

D

A. 之间种群数量小于,由于资源和空间相对充裕,出生率大于死亡率,种群数量增长较快

B. 之间,由于资源和空间有限,当种群密度增大时,种内竞争加剧,天敌数量增加,种群增长速率下降

C. 时,种群数量达到K值,此时出生率等于死亡率,种群增长速率为0

D. 在时控制有害生物最有效

[解析] 之间种群数量小于,由于资源和空间相对充裕,出生率大于死亡率且二者的差值逐渐加大,种群增长速率不断增加,因此种群数量增长较快,A项正确;之间,由于资源和空间有限,随着种群密度增大,种内竞争不断加剧,天敌数量也在增加,虽然出生率大于死亡率,但二者的差值逐渐减小,所以种群增长速率下降,B项正确;时,种群数量达到K值,此时出生率等于死亡率,种群增长速率为0,C项正确;在时种群数量为,种群增长速率最大,因此若在时进行有害生物防治,不能将有害生物控制在较低水平,D项错误。

三、“S”形曲线中K值的变化(科学思维——归纳与概括)

例3 如图所示鳄鱼种群数量变化的四种情况,其中曲线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ处于三种不同的自然条件下,而曲线Ⅳ处于理想状态下。不考虑天灾,下列相关叙述错误的是( )

C

A. 理想状态下,鳄鱼种群的增长率大小与种群密度的大小没有关联

B. 若鳄鱼的栖息地在a点被严重破坏,则将出现曲线Ⅰ的下降趋势

C. 出现曲线Ⅲ的变化趋势,源于在b点人为捕杀了一定数量的鳄鱼

D. 若在b点没有任何人为干扰,则鳄鱼的种群数量将在上下波动

[解析] 在食物、空间等资源无限的理想状态下,种群的增长率大小不受种群密度大小的制约,A正确;曲线Ⅰ表示的生物逐渐灭绝,说明栖息地在a点被严重破坏,该生物已经无法生存,B正确;曲线Ⅲ的环境容纳量低于最初的环境容纳量,说明环境有一定程度的破坏,若在b点仅仅人为捕杀了一定数量的鳄鱼,种群的环境容纳量并没有变化,种群数量还会上升,C错误;若在b点没有任何人为干扰,则鳄鱼的种群数量将在上下波动,D正确。

素养形成

关于环境容纳量(K值)的相关分析

(1)K值并不是种群数量的最大值:K值是环境容纳量,即在保证环境条件一定的前提下所能容纳的最大值;种群所达到的最大值会超过K值,但这个值存在的时间很短,因为环境无法提供足够资源,并会因此遭到破坏。

(2)K值不是一成不变的:K值会随着环境的改变而发生变化,当环境遭到破坏时,K值会下降;当环境条件状况改善时,K值会上升。

(3)在环境不遭受破坏的情况下,种群数量会在K值附近上下波动。当种群数量偏离K值的时候,会通过负反馈调节使种群数量回到K值。

6. [2021湖北宜昌月考] 20世纪初,人们将驼鹿引入密歇根湖的一个孤岛。该种群从1915年到1960年的数量变化情况如表所示:

年份 1915 1917 1921 1925 1928 1930 1934 1943 1947 1950 1960

数量(只) 200 300 1000 2000 2500 3000 400 170 600 500 600

以下分析错误的是( )

A. 岛上驼鹿的种群数量主要由出生率和死亡率决定

B. 驼鹿种群在1917—1921年间增长率最大

C. 1930—1934年驼鹿的种群数量急剧下降,最可能的原因是天敌数量增加

D. 岛上驼鹿种群的K值是可以变化的

C

[解析] 人们将驼鹿引入密歇根湖的一个孤岛,驼鹿无法自由地迁入和迁出,种群数量主要由出生率和死亡率决定,A正确;分析表格数据计算可知,驼鹿种群在1917—1921年间增长率最大,B正确;1930—1943年间,驼鹿种群数量急剧下降最可能是气候、人为因素的影响使环境容纳量改变引起的,C错误;K值指的是环境条件一定的情况下所能容纳的最大种群数量,环境条件改变,K值也会变,D正确。

7. [2021山东滨州月考] 如图表示某处于平衡状态的生物种群因某些外界环境变化导致种群中生物个体数量改变时的四种情形,下列有关产生这些变化的原因分析,错误的是( )

C

A. 若图①所示为海洋生态系统中某些鱼类的种群,则a点后变化的原因可能是大量放养了该种鱼类

B. 若图②所示为某发酵罐中酵母菌的数量,则b点后变化的原因可能是增加了营养供应

C. 图③中c点后种群的出生率大于死亡率

D. 图④曲线可用于指导海洋捕捞

[解析] 若图①所示为海洋生态系统中某些鱼类的种群,则a点后变化的原因可能是大量放养了该种鱼类,导致环境中的相关资源损耗过大,环境容纳量下降,A正确;曲线②表明该种群数量增加并且达到新的平衡,且K值增加,可能是由于外界变化,如增加营养、空间等,环境条件更加优良,B正确;图③中c点后种群数量减少,种群的出生率小于死亡率,C错误;图④可用于指导海洋捕捞,使种群数量维持在左右,有利于持续获得较大的鱼产量,D正确。