2022届高考文学类文本阅读复习之小说阅读课件(100张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022届高考文学类文本阅读复习之小说阅读课件(100张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共100张PPT)

2022高考文学类文本阅读复习

之

小说阅读

(以《祝福》为例)

教学建议:

1、课前熟读鲁迅《祝福》(分发阅读资料)

2、例题、练习选用成套的高考小说真题

读懂一本小说,就是多活一次人生。

小说通过虚构的故事,让我们经历一段我们不曾经历的人生。

这就是为什么那些最杰出的小说是文明赠予我们的礼物。它们让你完全沉浸在床头的台灯能够照射到的小小空间之中,摒除了喧哗的世界。本来你对自己几乎一无所知,它们却让你了解自己的孤独,了解自己的悲哀,了解自己在永恒时光中小小的位置。 —李海鹏《佛祖在一号线》

小说阅读有问题 想说爱你不容易

不曾经历的人生让我们产生隔阂

专注于故事情节让我们忽略鉴赏

艰深的主题意蕴让我们难以把握

日常复习要点

掌握常见术语、概念的含义、用法

掌握常规考题的答题要点、步骤

小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。人物、情节、环境是小说的三要素,反映社会生活是小说的主题。

学画四者的关系图

小说的文体特征

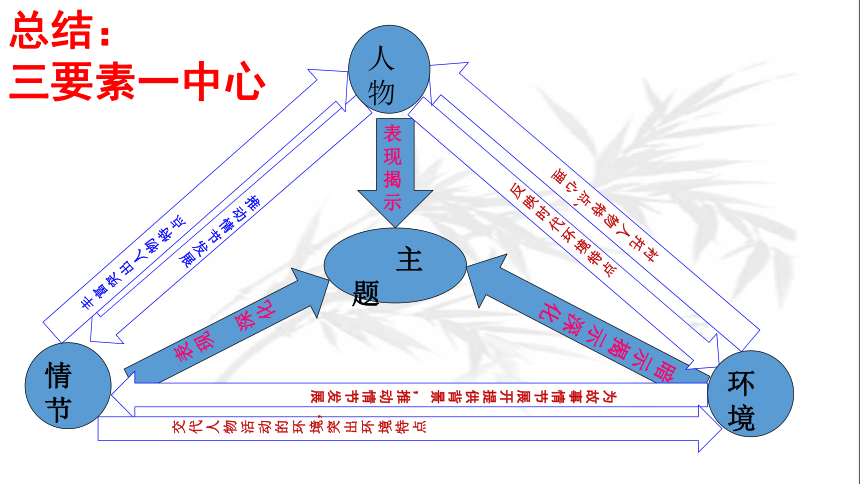

总结:

三要素一中心

主题

表现揭示

暗示 揭示 深化

表

现

深

化

推动情节发展

为故事情节展开提供背景

,推动情节发展

丰富

突出

人物特点

反映时代环境特点

衬托人物特点、心理

交代人物活动的环境,突出环境特点

人物

环境

情节

小说阅读多方面

鲜明的人物形象(小说的核心)

完整的故事情节(小说的骨架)

典型的环境描写(小说的依托)

深刻的主题意蕴(小说的灵魂)

精妙的写作技巧(小说的手段)

二、小说的常见命题要点

高考中小说的命题指向四个关键词:情节、人物、环境、主题。具体来说可以分为以下几方面:

1.把握故事情节

2.揣摩人物形象

3.注意环境描写

4.理解小说标题

5.概括探究主题

命题角度一 情节

①概括情节

②赏析情节手法

③分析情节作用

故事情节之考查:

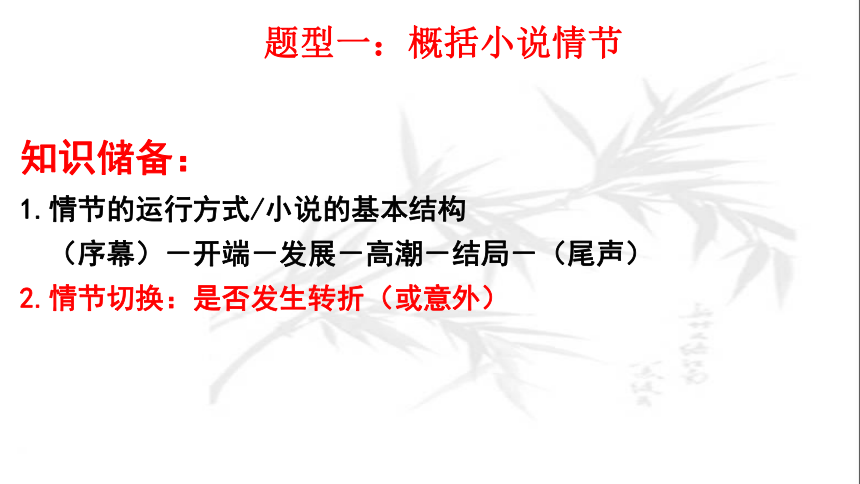

知识储备:

1.情节的运行方式/小说的基本结构

(序幕)-开端-发展-高潮-结局-(尾声)

2.情节切换:是否发生转折(或意外)

题型一:概括小说情节

回

忆

回忆

序幕

结局

开端

发展

高潮

尾声

祝福景象

祥林嫂凄然死去

祥林嫂初到鲁镇

祥林嫂被迫改嫁

祥林嫂再到鲁镇

祝福景象和我的感受

倒叙

举例:快速阅读《祝福》全文,梳理全文情节

明考型:1.用一句话或简明的语句概括故事情节。

2.文中共写了哪几件事,请依次加以概括。

暗考型:请简要分析文中某个人物的心理变化过程

常见提问方式:

常用答题模式:(何时何地)何人做何事

(人物+事件)

1、抓结构,按主要事件的发展顺序梳理。(例子:《祝福》)事件的发展过程一般为开端、发展、高潮、结局,把握事件的这些关键点即可梳理情节。同时还要注意在具体作品中,出于作者的艺术构思,有时不一定按照现实中的事件发生、发展的自然顺序来写,有时可以省略某一部分,有时可颠倒或交错。情节概括方法2、抓时空,按场所、时间的转换进行梳理。

小说的故事,是在一定的时间和空间内发生的,不同的场所或时间会有不同的情节。抓住场所或时间的变化,也可概括出情节。

如《祝福》

如《会明》:请按照时空转化梳理小说的脉络。

上前线前,会明预备好物资,谨慎带着小旗;

驻到前线三天,会明期待着开战,但前线的和平光景让他感到不高兴;

战事不紧张,在驻防处附近的小村落,会明和农民谈起三十三连的故事,得到了一只小母鸡;

战争迟迟没有开始,会明渐渐忘却了战事,细心照料着母鸡孵出来的小鸡;

和议局势成熟,军队撤退,会明微笑着带着装有一个鸡家庭的木箱撤退。

3、抓线索,按线索串联的人事梳理

线索贯串小说的情节发展的脉络,它可以是某人、某物、某种情感,还可以是事件、空间。阅读小说,抓住线索是把握故事情节发展的关键。

如:小说《项链》中的线索是 ,女主人公“ ”,都与项链有关。

项链

借项链—丢项链—赔项链—发现项链是假

4、抓人物,按主人公情感变化梳理。

在事件发展的不同阶段,人物的心理情感会有所变化,把握人物心理描写的相关信息,按照人物情感变化即可梳理出情节脉络。

例:2018全国卷Ⅲ《微纪元》请简要分析文中先行者的心理变化过程。(6分)

参考:

①先行者着陆前,已经知道地球灾难的发生,却又心存侥幸,心情复杂纠结;

②着陆后自认是宇宙间最后一个人类,巨大的孤独感和绝望使他濒临崩溃;

③意识到画面有可能非虚拟,感到震撼,重新燃起了希望。

题型二:情节手法

情节手法包括情节叙述手法和情节结构手法。

情节叙述手法包括叙述方式和叙述人称。

叙述方式包括顺序、倒叙、插叙、补叙、平叙。

叙述人称包括第一人称、第二人称、第三人称。

情节结构手法指悬念、铺垫、伏笔、照应、巧合、误会、抑扬、一波三折、对比、衬托、突转、开门见山、过渡(承上启下)、设置线索、卒章显志、首尾呼应等技巧。

情节叙述手法之叙述方式

(1)顺叙:就是按照事件发生、发展的时间先后顺序来进行叙述的方法。用这种方法进行叙述,好处是事件由头到尾,次序井然,文气自然贯通,文章显得条理清楚。

(2)倒叙:根据表达的需要,把事件的结局或某个最重要、最突出的片段提到文章的前边,然后再从事件的开头按事情原来的发展顺序进行叙述的方法。 采用倒叙的方法,能增强文章的生动性,使文章产生悬念,更能引人入胜,同时也可以避免叙述的平板和结构的单调。

(3)插叙:在叙述中心事件的过程中,为了帮助开展情节或刻画人物,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的内容的叙述方法,对主要情节或中心事件作必要的铺垫、照应、补充、说明,使情节更完整,结构更严密,内容更充实,去掉不影响故事的完整性。

(4)补叙:也叫追叙,是行文中用三两句话或一小段话对前边说的人或事作一些简单的补充交代。对上文情节的呼应和解释悬念的作用,使人物形象更加完整,深化主旨;满足读者的心里期待;符合生活事理/实际;等。 去掉会影响故事的完整性。

(5)平叙:平叙就是平行叙述,即叙述同一时间内不同地点所发生的两件或两件以上的事。通常是先叙一件,再叙一件,谓之为“花开数朵,各表一枝”,故又叫分叙。

思考:《祝福》用倒叙的方式来叙述有什么作用?

参考答案:

1.情节安排上,把悲剧结局放在前面,巧妙地为读者设置了一个悬念,有一定吸引力。

3.主题上,先写祥林嫂在祝福中死去,更有震撼人心的力量,更突出(或深化了、升华了)反封建主题。

2、人物塑造上,先写祥林嫂在祝福中死去,更能突出人物的悲惨命运。

问题本质:

讨论情节的作用

练习.小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处?请结合作品简要分析。(2018年全国卷Ⅰ《赵一曼女士》)

答案 ①既能表现当代人对赵一曼女士的尊敬之情,又能表现赵一曼精神的当下意义,使主题内蕴更深刻;(指向主题)

②可以拉开时间距离,更加全面地认识英雄,使赵一曼这个人物形象更加立体;(指向人物)

③灵活使用文献档案,与小说叙述相互印证,使小说描写更真实。(指向手法、(效果))

类别 优点、作用

第一人称:我、我们 第一人称的优点是,增加对事情对人物叙述的真实性,读者认为这所描述的一切是作者亲历的。第一人称的作用:给人以身临其境之感,拉进作者与读者的距离,使情境显得更为真切,便于抒发情感和进行心理描写。

第二人称:你、你们 第二人称叙述的好处是,增加亲切感,这种方法的效果就好像是作者面对我们娓娓而谈一样,无形之中拉近了读者的距离。第二人称的作用:这种写法像是“我”向“你”诉说衷肠,一下子把“我”与“你”的距离拉近了,也把读者和主人公的距离拉近了。读时令人倍感亲切。

第三人称:他、他们、它、它们 第三人称叙述则显得比较客观公正,这是以一个冷静的旁观者的身份来进行叙述的方法。第三人称的作用:不受时间和空间的限制,能够比较自由灵活地反映客观内容。有比较广阔的活动范围,作者可以在这当中选择最典型的事例来展开情节,而没有第一人称写法所受的视角的限制。

情节叙事手法之叙述人称

1.第一人称“我”

2.以“我”的视角将读者带入故事中 ,“我”是故事的叙述者,是祥林嫂悲剧的见证人,是故事的参与者。 “我”是一个知识分子的形象,着重表现“我”对祥林嫂同情却又软弱无能,无力给祥林嫂以帮助的窘境。(结合文本内容分析)

3.作用:叙述亲切自然,给人以真实、生动的现场感,利于描写和抒情议论,尤其利于写心理。

思考:《祝福》从什么角度来叙述故事?有何作用?

1.铺垫与伏笔

“铺垫”:在主要对象或事件发生之前,先对与之相关的人物、事件或环境、气氛进行描写,为主要人、事、物的出现做好准备,起陪衬、衬托作用。

“伏笔”:是指在作品中对以后将要出现的人物或发生的事件作暗示。 在小说中使用伏笔,能使小说结构紧凑,构思精巧,前呼后应。

情节安排的常见技巧:

2、照应:前文对将要出现的人物或事件作暗示,后文对前文写过的内容作补充或加深。照应能使情节连贯、脉络清晰、结构紧凑。(常和伏笔搭配使用,前有伏笔后有照应)

3. 突转(也称陡转、突变):

指剧情向相反方面的突然变化,即由逆境转入顺境,或由顺境转入逆境。会有“柳暗花明”、“风波骤起”的情节效果。

4.悬念:

指一个不断造成读者疑惑、猜想、思索与期待的过程。为情节高潮铺垫道路,给人以强烈地心灵震撼,并引起读者持久的回味、深思。

5、巧合:

是在必然性基础上出现的偶合。使小说矛盾冲突集中,推动情节发展。

6.对比

把两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面,放在一起相互比较而形成对比情节。对比的作用一般是渲染气氛、表现人物或突出主题。

7、抑扬

“抑”对应贬,即批判、贬损;“扬”对应褒,即赞美、褒扬。在写作过程中,作者为了突出人物内在形象的美丑,常常使用这种方法。使情节跌宕起伏,突出人物和主题,是小说更具艺术性。

(1)小说关于某某情节安排很有特色,请作简要分析。

(2)小说在情节构思上的艺术特色有哪些?请结合文本分析。

(3)本文情节“构思精巧,扣人心弦”,请结合作品内容分析这一特点。

(4)请简要赏析某某情节。

设问方式:

题型二:情节手法题

课堂练习:2020全国卷Ⅰ《越野滑雪》(课本P )

9、海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一,请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。(6分)

问题本质:

答题思路:

引用评价,用文章例子来分析

概括故事情节(八分之一);

推测、想象暗藏内容;

效果。

对情节自身的作用:根据位置判断

(其他:对人物、对主题)

①悬念法、倒叙式

作用:制造悬念、吸引读者阅读、引起读者的思考、引起下文

②写景法:

作用:交代环境、渲染气氛、推动情节

一、开头情节:

题型三:分析情节作用

二、中间情节

承上启下

三、结尾情节

1、欧亨利式结局(出人意料的结局):

①从情节安排上看,它使平淡的故事情节陡生波澜,出人意料,产生极大的表现力和震撼力。

②从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中,从而引发思考、突出主旨。

2、令人伤感的悲剧结局:

令人伤感,令人回味,引人思考。

3、令人喜悦的大团圆结局:

喜剧性的结尾与主人公、作者的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感。

4、戛然而止的结局:

留下了 “空白”给读者想象,让读者进行艺术再创造。

五、就全文来说有一波三折式。

作用:引人入胜,扣人心弦,增强故事的戏剧性、可读性。

四、就开头结尾来说有首尾呼应式。

作用:使结构紧密完整。

(1)文中写了xx内容,在文中有什么作用?请简要分析。

(2)xx内容对情节展开有什么作用?

(3)某处画线句子在文中起什么作用?

(4)小说××段写了××内容,这样写的意图是什么?请简要分析。

设问方式:

课堂练习

《到梨花屯去》(2019全国卷Ⅲ)

小说为什么首尾均有这一细节?请结合全文分析。

参考:(1)(情节上,)首尾两度写到沉默,起前后呼应的作用,并引发读者深思;

(2)(主题上,)首尾两度写到沉默,突出(或深化、升华)了小说呼吁改革的时代主题。

命题角度二 环境

①环境特点

②环境描写的手法(参考诗歌)

③环境描写的作用

(这三个命题重心往往以两种形式呈现:一是环境描写的手法和作用相结合,二是环境描写的特点和作用相结合。)

环境描写之考查

例:《小哥儿俩》(2018江苏高考)

1、小哥儿俩是在什么样的家庭环境中成长的?请简要分析。(6分)

问题本质:环境特点的概括和分析

2、赏析小说划线部分的景物描写手法。(6分)

问题本质:环境描写手法分析

参考答案:

1、①经济状况良好:家有厨子和花园等;

②文化氛围浓厚:家有书房,经常看戏,注重教育等;

③人际关系和谐:尊重孩子,兄弟有爱,主仆融洽。

2、①运用了视觉、听觉、嗅觉、触觉相结合的手法,丰富了环境描写内容,使人有身临其境之感;

②运用了拟人手法,把麻雀拟成人,生动形象写出生机勃勃的氛围。

小说中的环境描写及其作用

环境包括社会环境和自然环境。小说的环境描写跟人物的塑造与表现主旨有极其重要的关系。

1.社会环境,指对人物所处的时代、社会和生活环境等的描写。

2.自然环境,指人物活动的具体场景,如地点、气候、时间、景色、场面等。

环境描写作用答题的思考角度:

(1)环境本身:①交代故事发生的时间、地点、背景; ②暗示社会环境; ③营造氛围,渲染气氛,奠定感情基调。

(2)人物上:①烘托心情; ②表现人物的身份、地位、性格等; ③暗示人物的命运。

(3)情节上:①暗示/推动情节的发展; ②为后面情节的发展作铺垫/制造悬念;③作为情节发展的线索。

(4)主题上:揭示、深化、升华主题。

结合文本分析

示例:《祝福》

交代祥林嫂生活在封建礼教和迷信思想笼罩的旧中国,揭示祥林嫂悲剧的社会基础。

推动情节发展,热闹喜庆的祝福景象与下文祥林嫂的凄惨形成反衬。

勾勒社会环境,预示祥林嫂悲剧的必然性。

祥林嫂在热闹喜庆的祝福中死去,突出了反封建礼教的主题。

①旧历的年底毕竟最像年底,村镇上不必说,就在天空中也显出将到新年的气象来。灰白色的沉重的晚云中间时时发出闪光,接着一声钝响,是送灶的爆竹;近处燃放的可就更强烈了,震耳的大音还没有息,空气里已经散满了幽微的火药香。

②……都在准备着祝福。这是鲁镇年终的大典,致敬尽礼,迎接福神,拜求来年一年中的好运气;拜的却只限于男人,拜完自然仍然是放爆竹。年年如此,家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的——今年自然也如此。

找出社会环境描写

(4)主题上:

(3)人物上:

(2)情节上:

(1)环境上:

(1) 渲染阴暗压抑气氛。

(2) 给全篇奠定凄凉压抑的基调。(开头)

第一处:天色愈阴暗了,下午竟又下起雪来,雪花大的有梅花那么大,满天飞舞,夹着烟霭和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟。

自然环境描写的作用:

指向环境本身:

烘托“我”激愤沉痛心理,表现“我”既同情祥林嫂的遭遇但又无能为力的矛盾心理。

第二处:雪花落在积得厚厚的雪褥上面,听去似乎瑟瑟有声,使人更加感到沉寂。

指向人物:

第三处:远处的爆竹声联绵不断,似乎合成一天音响的浓云,夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇。

暗示、深化主题;批判了在封建社会下的人们愚昧落后、麻木不仁的状态和封建礼教对妇女的毒害、摧残。

指向主题:

练习:小说中的卢森堡公园苗圃在情节发展中有重要作用,这种作用体现在哪些方面?请结合作品简要分析。(6分)

问题本质:环境描写对情节的作用

参考:

①故事切入自然:“我”不太喜欢喧闹,而老舞蹈师又天天来这里,两人相遇才有可能,以此切入故事,自然而不做作;

②有利于情节的集中于展开:苗圃既是表演的舞台,也是人生的舞台;

③使故事有余味:苗圃铲平了,故事自然结束,但主人公怎样了,让人牵挂。

命题角度三 人物形象

第一法则:一定一定要分清楚主要人物、次要人物,肯定肯定要判断是好人还是坏人。

第二法则:次要人物为写主要人物服务。

第三法则:好人用褒义词概括,坏人用贬义词概括。

看影视剧你分得清主角配角,好人坏蛋,那写小说练习你就没什么大问题。

人物形象之考查

常见题型:

①鉴赏塑造人物形象的手法

②概括人物形象特点

③分析人物形象的作用

题型一 人物形象的塑造手法

外貌描写、语言描写、动作描写、

神态描写、心理描写、细节描写

作用:交代人物,突出特点,表现人物的思想感情和性格特征。

借助次要人物烘托对比、他人评价

借助环境烘托

作用:含蓄曲折表现人物

直接描写:

间接描写(侧面描写):

五年前的花白的头发,即今已经全白,全不像四十上下的人;脸上瘦削不堪,黄中带黑,而且消尽了先前悲哀的神色,仿佛是木刻似的;只有那眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物。她一手提着竹篮。内中一个破碗,空的;一手支着一支比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。

——《祝福》

塑造了祥林嫂被封建思想和封建礼教摧残悲惨的劳动妇女形象

肖像描写

动作描写

他便排出九文大钱。

他从破衣袋里摸出四文大钱,放在我手里

写出了表现了孔乙己的经济状况,反映了他寒碜[chěn]迂腐的性格特点。

《守财奴》

老头儿身子一纵,扑上梳妆匣,好似一头老虎扑上一个睡着的婴儿。“什么东西?”他拿着宝匣往窗前走去。“噢,是真金!金子!”他连声叫嚷,“这么多的金子!有两斤重。啊!啊!查理把这个跟你换了美丽的金洋,是不是?为什么不早告诉我?这交易划得来,小乖乖!你真是我的女儿,我明白了。”

写出了葛朗台生性贪财吝啬,爱钱如命的性格特点。

语言描写

阿Q在形式上打败了,被人揪住黄辫子,在壁上碰了四五个响头,闲人这才心满意足的得胜的走了,阿Q站了一刻,心里想,“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样……”于是也心满意足的得胜的走了。

他付过地保二百文酒钱,忿忿的躺下了,后来想:“现在的世界太不成话,儿子打老子……”

写出了阿Q自欺欺人,精神麻木的形象特点。

心理描写

侧面描写:秦罗敷

行者见罗敷,下担捋髭须,

少年见罗敷,脱帽著帩头。

耕者忘其犁,锄者忘其锄。

来归相怨怒,但坐观罗敷。

使君从南来,五马立踟蹰,

……

——《陌上桑》

侧面写出秦罗敷的美丽

练习:请以老舞蹈师形象为例,谈谈小说塑造人物形象时运用了哪些表现手法。(2019全国Ⅱ卷《小步舞》)

问题本质:人物形象塑造手法

参考:

①外貌描写:从老舞蹈师喜欢穿着“带银扣的皮鞋”“棕褐色的长礼服”,手拿“金镶头的手杖”,可以看出是个怀旧的人;

②语言对话:从老舞蹈师用夸张的文体发表对小步舞的赞词,看出小步舞没落的痛苦无奈;

③环境烘托:苗圃是老舞蹈师的生命,看出他对小步舞被人遗忘的失落。

人物形象的塑造手法答题“3步骤”

第一步:定角度,明方向。

看题干要求和文本内容,确定答题是从直接描写的角度还是从间接描写的角度,还是两者兼有。

第二步:找定位,细分析

从文中找出直接描写或者间接描写对应的内容,看看运用了哪些表现手法,指出运用这种手法从哪个角度表现了人物的哪种特点。

第三步:析效果,组答案

指出使用这种手法所达到的艺术效果,再根据题干要求进行答案整合。

题型二 人物形象的概括和分析

1.从塑造人物形象的描写方法入手。

通过人物的外貌、语言、行动、心理描写揭示人物的思想感情和性格特征。

2.从他人评价角度入手。

注意作者和作品中其他人物对该人物的介绍、议论和评价。(弄清楚是褒还是贬,是颂扬还是讽刺,如《林黛玉进贾府》中贾母对王熙凤的评价“凤辣子”,就揭示了王熙凤泼辣的性格特点。)

3.从情节发展入手。

人物的性格是通过完整的故事情节,只有了解了故事的全貌,才能更好地把握人物的性格。

概括分析人物形象的切入点

4.从作品背景角度概括。

把人物在典型的环境下,结合身份、地位、经历、教养、气质等方面去分析。

例:《祝福》中的祥林嫂是一个怎样的人?

分析角度:

“白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心”质朴能干

“人们都说鲁四老爷家里雇着了女工,实在比勤快的男

人还勤快”勤快耐劳

“撞香案角”“捐门槛”刚烈不屈

开头的社会环境描写(略)悲惨结局

祥林嫂是旧中国的一个勤劳、能干又带有反抗意识的底层劳动妇女形象,她深受封建礼教毒害,毫无人身自由,最终一步步被逼得无奈而走向死亡。

描写方法:

他人评价:

情节发展:

作品背景:

答题步骤:

认真审题

(1)是概括还是分析。

“概括”题只要求写出人物形象或性格特点即可,“分析”题要在此基础上结合文字分析。

(2)是性格还是形象。

“形象”大于“性格”

人物形象包括:性格特点(核心)、外貌、身份、职业、地位、能力、行为习惯等。

性格特点包括:性情、品行、情感、精神等。

练习1:两人在喝完酒离开客栈前有一段一再相约的对话。请结合上下文分析对话者的心理。(6分)(2020全国卷Ⅰ《越野滑雪》)

问题本质:局部人物形象分析

参考:

①一再相约体现出对即将分离的不舍;

②反复强调“一定得滑”,体现出对下次相约滑雪的强烈期盼;

③两个人都说“也许没有机会再滑雪”“说定了可一点也靠不住”,体现出对未来的惘然。

练习2:简析彼得洛芙娜这一人物形象。(4分)(《雪》2020浙江高考)

问题本质:人物形象概括分析。

参考:

①热爱生活、乐观积极:离婚后移居小城,积极拥抱生活的新变化;

②体贴别人、善解人意:当她从信中知道男主人公的期待后,帮他实现了愿望;

③多情、浪漫:修好门铃后,对即将回来的男主人公充满了期待。

小说形象

主要人物

次要人物

物象

题型三 分析人物形象(物象)的作用

(一)主要人物的作用

1、对人物:

塑造了一个典型的……形象

2.对情节

人物的一言一行是否使情节发生了变化:推动情节发展

(注意:一般是局部的人物形象)

3.对主题

分析人物形象的典型性:反映社会现实和寄托情感(揭示、深化、升华)。

例:请简要分析《祝福》中祥林嫂的艺术价值。

问题本质:

参考:

(1)人物上:祥林嫂是中国旧社会底层劳动妇女的典型,善良刚烈,勤劳能干,却在封建礼教和思想的压制下走向毁灭。

(2)主题上:作者通过对祥林嫂形象的塑造,控诉了封建思想和礼教对人的戕害。

简析主要人物祥林嫂的作用

次要人物即陪衬人物或线索人物,其作用一般有:

塑造了一个典型的……形象,侧面衬托主要人物。

推动情节;线索。特别是以第一人称叙述的“我”,多起到叙述和见证人的作用,增加小说的真实性。

渲染气氛,奠定感情基调(多是群体人物);暗示社会环境

揭示、升华、深化

(二)次要人物的作用

1、对人物

2、对情节

3、对环境

4、对主题

(1)人物上,柳妈是一个深受封建思想毒害的下层劳动妇女的典型,她的无聊麻木是对祥林嫂挣扎反抗形象的反衬。

(2)情节上,她的无聊愚昧,使祥林嫂遭遇更多轻视,促使祥林嫂去捐门槛,推动了祥林嫂悲剧的展开。

(3)环境上,柳妈是无聊愚昧的底层百姓中的一员,暗示了迷信、压抑、麻木的社会背景。

(4)主题上,辅助揭示了封建礼教对人的戕害的主题。

分析《祝福》中的“柳妈”形象的作用:

特别提示:“我”——小说中的特殊人物和特殊作用

首先,同散文中的“我”是作者本身不同,小说中的“我”是作品中的角色,不一定是作者。

其次,小说中的“我”主要是文本中的人物,有时也可能拟人化为作品中的一个动物。

再次,小说中的“我”既可以是主角,又可以是配角,更多的时候是配角,只有这样,“我”才意蕴丰富。

高考对“我”的考查主要有两点:形象特点和作用。分析概括“我”的形象特点同分析概括其他人物形象一样,重点是分析概括“我”的作用。“我”有四重作用,当认真体会和把握。

“我”的作用

1、对情节:叙述者:贯穿全文,充当线索

参与者:推动情节发展

(增加小说的真实性)

2、对人物:若是次要人物,则起衬托主要人物的作用

3、对环境:暗示或交代社会环境;渲染气氛,奠定基调(不是主要作用)

4、对主题:同主要人物一起揭示主题

例:分析《祝福》里“我”的作用

1、对情节:“我”是祥林嫂故事的叙述者,是全文的线索;

2、对人物:“我”作为具有资产阶级民主思想的小资产阶级知识分子,对祥林嫂的遭遇既同情又不愿真正伸出援手,烘托了祥林嫂的悲剧性;

3、对环境:“我”作为具有资产阶级民主思想的小资产阶级知识分子,尚且具有麻木性,暗示了封建礼教残害下的黑暗社会。

4、对主题:“我”作为具有资产阶级民主思想的小资产阶级知识分子,尚且具有麻木性,更不必说其他底层百姓,更突出了封建礼教对人的戕害。

(三)物象的作用

物象即客观事物,不依赖于人的存在而存在。

1、对人物:

突出人物性格(或心理)

2.对情节:

若反复出现:贯穿全文,充当线索

3.对环境:

渲染氛围;暗示背景;生活气息或当地特色(增加真实感)

4.对主题:

揭示、深化、升华

练习:(2020新高考全国卷Ⅱ)本文多次提到“板凳”,这是富有意味的细节,请分析这里“板凳”的用意。《大师》

问题本质:物象的作用

参考:

(1)环境上,让文章更真实,板凳和父亲的形象、身份及街头下棋场景想符合;

(2)人物上,揭示人物心理,“我”给父亲背着板凳跟他去下棋,既是儿子又像徒弟,包含着“我”对父亲的跟从心理;

(3)情节上,推动情节发展,从一开始“我”自己拿着板凳跟着,到后来“背上了两个板凳”,反映了“我”逐步得到父亲的认可。

命题角度四 品味语言艺术

两种题型:

理解词语含义、理解句子含意。

鉴赏文学作品的表达技巧、语言特色。

语言考点

外在形式之美

内在语意之美

题型分类

理解词语含义

理解或赏析重要语句

品味小说的语言艺术

解题指导

解题指导

解题指导

1、联系上下文语句,根据字面义直接感知词义

2、联系上下文故事情节发展理解词语

3、联系人物状态、性格或情感、主旨理解词语

1、抓句子的关键词语

2、抓句子的位置

3、抓句子的手法

1、用语特点角度

2、语言风格角度

1、用词特点

1、造句特点

豪放与柔婉、直露与含蓄、质朴与华丽、庄重与诙谐、简洁与细腻

情感色彩、语体色彩

叠词、关联词、形容

词、动词、副词的使用

句式:排比句等

修辞手法

学习框架

(一)理解重要词语含义

例:鲁迅在《祝福》中写祥林嫂的眼睛时用“间或一轮”,为什么不把“轮”换成“转”?

问题本质:

参考:

(1)“转”是可以任意方向地动眼珠,而“轮”是只能绕着一个固定的轨迹动。

(2)祥林嫂此时已经是一个目中无神的乞丐,用“轮”更能体现出她半死不活的状态。

(3)更能表达出“我”对祥林嫂遭遇的同情和愤慨,更能揭示封建礼教对百姓的戕害的主题。

理解重要词语含意题答题步骤

①解释表层义

②分析语境义

③体会表达效果

首先解释其表层意义,即字面意义

其次要分析词语的语境含义,即在特定语境中的临时意义。

注:词不离句,要借句子语境分析词语内涵。

句不离词,通过分析关键词的指代义、象征义理解句子内涵。

最后指出词语的表达效果。

(二)理解或赏析重要语句

“理解语句含意”和“赏析语句”经常是结合在一起的,即要求在体会了语句的含意之后,还要对这样写的好处或效果加以品味赏析。

请对《祝福》中“年年如此,家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的,——今年自然也如此”这一句进行赏析。

思考角度:写了什么?怎么写的?有什么效果(作用)?

(1)这句话运用反复的手法(手法),概括了鲁镇一年一度的祝福景象(本句内容概括);

(2)这句话揭示出浓重的封建思想统治下的鲁镇是一个封闭、保守、迷信的小镇(社会环境),推动了下文祥林嫂悲剧的展开(情节),更暗示了祥林嫂悲剧命运的必然性(人物),有助于突出封建礼教对百姓的戕害的主题(主题)。

理解或赏析重要语句答题步骤:

(1)手法+概括本句内容

(2)效果:结合三要素和主题

练习:[2020·新Ⅱ卷《大师》(节选)]父亲说“我们下棋是下棋”,怎样理解这句话?请结合全文具体分析。(6分)

参考答案:

(1)这句话是说下棋就是单纯的下棋,不涉及钱财,是父亲说给“眼镜”听的,拒绝对方的馈赠(概括本句内容);

(2)这句话体现了父亲不慕金钱、高风亮节的君子之风(人物塑造),也是父亲对“我”的言传身教,提示“我”要恪守棋道(主题)。

(三)鉴赏文学作品的表达技巧、语言特色

思考角度:(参考散文语言特色鉴赏题)

1、用语特点角度

(1)用词特点:情感色彩、语体色彩、时代色彩、地域色彩;

叠词、拟声词等

(2)造句特点:句式——长短交错、排比句、感叹句、反问句 等;

修辞手法

2、语言风格角度:

豪放与柔婉、直露与含蓄、质朴与华丽、庄重与诙谐、简洁与细腻等

答题格式:特点+分析+效果

例:(2020浙江高考《雪》)赏析文中划线部分的语言特点(4分)。

参考:

(1)使用叠词、拟声词,如用“咯吱”“簌簌”“沙沙”等描绘坏境,衬托了波塔波夫小心翼翼的心理。

(2)使用了拟人手法,写“花园仿佛抖动了一下”,生动形象表现出波塔波夫看到一切如旧的花园时内心的情感波动。

(3)语言具有象征色彩,如写月亮升起,象征波塔波夫内心重燃希望。

命题角度五 标题

(一)小说标题之考查:

一是标题意蕴理解:是什么

二是标题作用探究:为什么

其中,对小说标题作用的体会是重点,因为它涵盖了对小说标题含义的理解,以及对标题的用意的理解。

含义类:

1、本文以“××”为题目有什么含义(寓意)?

2.小说标题有着丰富的意蕴,请你谈谈。

作用类:

1.结合文本,谈谈本文以“××”为题目有什么好处?

2.把标题“××”改为“××”,你认为是否合适,谈谈你的观点和理由。

3. 这篇小说为什么要用“××”做题目?

(二)知晓命题形式

标题意蕴理解题的“三步骤”

结合语句含意理解的步骤

《芈月传》

《裸婚时代》

《北京青年》

《笑傲江湖》

《林黛玉进贾府》

《夜幕下的哈尔滨》

《战狼》

明确小说中人物

暗示小说内容特征

地点,人物

暗含主人公以及时代的特点

交代人物,概括情节

交代人物以及人物特征

环境,地点

作者为何会取这些标题?从这些标题中你看出了什么?

想一想:你会起什么样的标题?

1.以人物(形象)为题。

2.以事件为题。

3.以地点、时间、背景为题。

4.以线索为题。

(四)小说标题的作用

1.悬念上:吸引读者阅读兴趣(有手法要点出来)

2.人物上:为塑造和突出人物形象服务,表现人物情感。

3.情节上:暗示了情节的发展/推动了故事情节的发展。

是小说的线索,贯穿全文。

4.环境上:交代时间、地点、环境、故事展开的背景,渲染/烘托环境氛围。

5.主题上:表明作者的观点态度,寄托作者情感。暗示主题 。

思考:小说《祝福》为什么要以“祝福”为题

①“祝福”活动是全文故事发展的线索,贯穿始终。

②“祝福”场景为塑造祥林嫂的性格提供了典型环境。

③祥林嫂的悲惨遭遇是在祝福的欢乐的气氛中展开的,鲜明的对照深化了祥林嫂的悲剧命运。

④题目是“祝福”,内容是祥林嫂的悲惨遭遇,富人的“福”和穷人的“苦”两相对照,深化了小说的主题。

温馨提示:小说标题的作用答题不要忘了

人 物

情 节

环 境

主 旨

标 题

四级循环推理

命题角度四 主题

(一)思考角度:从人物、环境、情节、标题入手

(二)答题格式:

《……》通过记叙……,反映了/表现了……精神;歌颂了/赞扬了……品质;揭示了/揭露了……实质/罪行/问题。

如:《祝福》通过记叙祥林嫂悲剧的一生,表现了作者对受压迫妇女的同情,揭露了封建思想封建礼教和封建迷信思想吃人的本质。

例:小说叙述了小哥儿俩的日常故事,请探究作者在其中所寄寓的情感态度。(6分)(2018江苏高考《小哥儿俩》)

问题本质:小说主旨探究

参考:

①对童真童趣的欣赏;

②对儿童成长的关注;

③对母爱的颂扬;

④对和谐家庭氛围的赞许;

⑤对善良人性的礼赞。

2022高考文学类文本阅读复习

之

小说阅读

(以《祝福》为例)

教学建议:

1、课前熟读鲁迅《祝福》(分发阅读资料)

2、例题、练习选用成套的高考小说真题

读懂一本小说,就是多活一次人生。

小说通过虚构的故事,让我们经历一段我们不曾经历的人生。

这就是为什么那些最杰出的小说是文明赠予我们的礼物。它们让你完全沉浸在床头的台灯能够照射到的小小空间之中,摒除了喧哗的世界。本来你对自己几乎一无所知,它们却让你了解自己的孤独,了解自己的悲哀,了解自己在永恒时光中小小的位置。 —李海鹏《佛祖在一号线》

小说阅读有问题 想说爱你不容易

不曾经历的人生让我们产生隔阂

专注于故事情节让我们忽略鉴赏

艰深的主题意蕴让我们难以把握

日常复习要点

掌握常见术语、概念的含义、用法

掌握常规考题的答题要点、步骤

小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。人物、情节、环境是小说的三要素,反映社会生活是小说的主题。

学画四者的关系图

小说的文体特征

总结:

三要素一中心

主题

表现揭示

暗示 揭示 深化

表

现

深

化

推动情节发展

为故事情节展开提供背景

,推动情节发展

丰富

突出

人物特点

反映时代环境特点

衬托人物特点、心理

交代人物活动的环境,突出环境特点

人物

环境

情节

小说阅读多方面

鲜明的人物形象(小说的核心)

完整的故事情节(小说的骨架)

典型的环境描写(小说的依托)

深刻的主题意蕴(小说的灵魂)

精妙的写作技巧(小说的手段)

二、小说的常见命题要点

高考中小说的命题指向四个关键词:情节、人物、环境、主题。具体来说可以分为以下几方面:

1.把握故事情节

2.揣摩人物形象

3.注意环境描写

4.理解小说标题

5.概括探究主题

命题角度一 情节

①概括情节

②赏析情节手法

③分析情节作用

故事情节之考查:

知识储备:

1.情节的运行方式/小说的基本结构

(序幕)-开端-发展-高潮-结局-(尾声)

2.情节切换:是否发生转折(或意外)

题型一:概括小说情节

回

忆

回忆

序幕

结局

开端

发展

高潮

尾声

祝福景象

祥林嫂凄然死去

祥林嫂初到鲁镇

祥林嫂被迫改嫁

祥林嫂再到鲁镇

祝福景象和我的感受

倒叙

举例:快速阅读《祝福》全文,梳理全文情节

明考型:1.用一句话或简明的语句概括故事情节。

2.文中共写了哪几件事,请依次加以概括。

暗考型:请简要分析文中某个人物的心理变化过程

常见提问方式:

常用答题模式:(何时何地)何人做何事

(人物+事件)

1、抓结构,按主要事件的发展顺序梳理。(例子:《祝福》)事件的发展过程一般为开端、发展、高潮、结局,把握事件的这些关键点即可梳理情节。同时还要注意在具体作品中,出于作者的艺术构思,有时不一定按照现实中的事件发生、发展的自然顺序来写,有时可以省略某一部分,有时可颠倒或交错。情节概括方法2、抓时空,按场所、时间的转换进行梳理。

小说的故事,是在一定的时间和空间内发生的,不同的场所或时间会有不同的情节。抓住场所或时间的变化,也可概括出情节。

如《祝福》

如《会明》:请按照时空转化梳理小说的脉络。

上前线前,会明预备好物资,谨慎带着小旗;

驻到前线三天,会明期待着开战,但前线的和平光景让他感到不高兴;

战事不紧张,在驻防处附近的小村落,会明和农民谈起三十三连的故事,得到了一只小母鸡;

战争迟迟没有开始,会明渐渐忘却了战事,细心照料着母鸡孵出来的小鸡;

和议局势成熟,军队撤退,会明微笑着带着装有一个鸡家庭的木箱撤退。

3、抓线索,按线索串联的人事梳理

线索贯串小说的情节发展的脉络,它可以是某人、某物、某种情感,还可以是事件、空间。阅读小说,抓住线索是把握故事情节发展的关键。

如:小说《项链》中的线索是 ,女主人公“ ”,都与项链有关。

项链

借项链—丢项链—赔项链—发现项链是假

4、抓人物,按主人公情感变化梳理。

在事件发展的不同阶段,人物的心理情感会有所变化,把握人物心理描写的相关信息,按照人物情感变化即可梳理出情节脉络。

例:2018全国卷Ⅲ《微纪元》请简要分析文中先行者的心理变化过程。(6分)

参考:

①先行者着陆前,已经知道地球灾难的发生,却又心存侥幸,心情复杂纠结;

②着陆后自认是宇宙间最后一个人类,巨大的孤独感和绝望使他濒临崩溃;

③意识到画面有可能非虚拟,感到震撼,重新燃起了希望。

题型二:情节手法

情节手法包括情节叙述手法和情节结构手法。

情节叙述手法包括叙述方式和叙述人称。

叙述方式包括顺序、倒叙、插叙、补叙、平叙。

叙述人称包括第一人称、第二人称、第三人称。

情节结构手法指悬念、铺垫、伏笔、照应、巧合、误会、抑扬、一波三折、对比、衬托、突转、开门见山、过渡(承上启下)、设置线索、卒章显志、首尾呼应等技巧。

情节叙述手法之叙述方式

(1)顺叙:就是按照事件发生、发展的时间先后顺序来进行叙述的方法。用这种方法进行叙述,好处是事件由头到尾,次序井然,文气自然贯通,文章显得条理清楚。

(2)倒叙:根据表达的需要,把事件的结局或某个最重要、最突出的片段提到文章的前边,然后再从事件的开头按事情原来的发展顺序进行叙述的方法。 采用倒叙的方法,能增强文章的生动性,使文章产生悬念,更能引人入胜,同时也可以避免叙述的平板和结构的单调。

(3)插叙:在叙述中心事件的过程中,为了帮助开展情节或刻画人物,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的内容的叙述方法,对主要情节或中心事件作必要的铺垫、照应、补充、说明,使情节更完整,结构更严密,内容更充实,去掉不影响故事的完整性。

(4)补叙:也叫追叙,是行文中用三两句话或一小段话对前边说的人或事作一些简单的补充交代。对上文情节的呼应和解释悬念的作用,使人物形象更加完整,深化主旨;满足读者的心里期待;符合生活事理/实际;等。 去掉会影响故事的完整性。

(5)平叙:平叙就是平行叙述,即叙述同一时间内不同地点所发生的两件或两件以上的事。通常是先叙一件,再叙一件,谓之为“花开数朵,各表一枝”,故又叫分叙。

思考:《祝福》用倒叙的方式来叙述有什么作用?

参考答案:

1.情节安排上,把悲剧结局放在前面,巧妙地为读者设置了一个悬念,有一定吸引力。

3.主题上,先写祥林嫂在祝福中死去,更有震撼人心的力量,更突出(或深化了、升华了)反封建主题。

2、人物塑造上,先写祥林嫂在祝福中死去,更能突出人物的悲惨命运。

问题本质:

讨论情节的作用

练习.小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处?请结合作品简要分析。(2018年全国卷Ⅰ《赵一曼女士》)

答案 ①既能表现当代人对赵一曼女士的尊敬之情,又能表现赵一曼精神的当下意义,使主题内蕴更深刻;(指向主题)

②可以拉开时间距离,更加全面地认识英雄,使赵一曼这个人物形象更加立体;(指向人物)

③灵活使用文献档案,与小说叙述相互印证,使小说描写更真实。(指向手法、(效果))

类别 优点、作用

第一人称:我、我们 第一人称的优点是,增加对事情对人物叙述的真实性,读者认为这所描述的一切是作者亲历的。第一人称的作用:给人以身临其境之感,拉进作者与读者的距离,使情境显得更为真切,便于抒发情感和进行心理描写。

第二人称:你、你们 第二人称叙述的好处是,增加亲切感,这种方法的效果就好像是作者面对我们娓娓而谈一样,无形之中拉近了读者的距离。第二人称的作用:这种写法像是“我”向“你”诉说衷肠,一下子把“我”与“你”的距离拉近了,也把读者和主人公的距离拉近了。读时令人倍感亲切。

第三人称:他、他们、它、它们 第三人称叙述则显得比较客观公正,这是以一个冷静的旁观者的身份来进行叙述的方法。第三人称的作用:不受时间和空间的限制,能够比较自由灵活地反映客观内容。有比较广阔的活动范围,作者可以在这当中选择最典型的事例来展开情节,而没有第一人称写法所受的视角的限制。

情节叙事手法之叙述人称

1.第一人称“我”

2.以“我”的视角将读者带入故事中 ,“我”是故事的叙述者,是祥林嫂悲剧的见证人,是故事的参与者。 “我”是一个知识分子的形象,着重表现“我”对祥林嫂同情却又软弱无能,无力给祥林嫂以帮助的窘境。(结合文本内容分析)

3.作用:叙述亲切自然,给人以真实、生动的现场感,利于描写和抒情议论,尤其利于写心理。

思考:《祝福》从什么角度来叙述故事?有何作用?

1.铺垫与伏笔

“铺垫”:在主要对象或事件发生之前,先对与之相关的人物、事件或环境、气氛进行描写,为主要人、事、物的出现做好准备,起陪衬、衬托作用。

“伏笔”:是指在作品中对以后将要出现的人物或发生的事件作暗示。 在小说中使用伏笔,能使小说结构紧凑,构思精巧,前呼后应。

情节安排的常见技巧:

2、照应:前文对将要出现的人物或事件作暗示,后文对前文写过的内容作补充或加深。照应能使情节连贯、脉络清晰、结构紧凑。(常和伏笔搭配使用,前有伏笔后有照应)

3. 突转(也称陡转、突变):

指剧情向相反方面的突然变化,即由逆境转入顺境,或由顺境转入逆境。会有“柳暗花明”、“风波骤起”的情节效果。

4.悬念:

指一个不断造成读者疑惑、猜想、思索与期待的过程。为情节高潮铺垫道路,给人以强烈地心灵震撼,并引起读者持久的回味、深思。

5、巧合:

是在必然性基础上出现的偶合。使小说矛盾冲突集中,推动情节发展。

6.对比

把两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面,放在一起相互比较而形成对比情节。对比的作用一般是渲染气氛、表现人物或突出主题。

7、抑扬

“抑”对应贬,即批判、贬损;“扬”对应褒,即赞美、褒扬。在写作过程中,作者为了突出人物内在形象的美丑,常常使用这种方法。使情节跌宕起伏,突出人物和主题,是小说更具艺术性。

(1)小说关于某某情节安排很有特色,请作简要分析。

(2)小说在情节构思上的艺术特色有哪些?请结合文本分析。

(3)本文情节“构思精巧,扣人心弦”,请结合作品内容分析这一特点。

(4)请简要赏析某某情节。

设问方式:

题型二:情节手法题

课堂练习:2020全国卷Ⅰ《越野滑雪》(课本P )

9、海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一,请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。(6分)

问题本质:

答题思路:

引用评价,用文章例子来分析

概括故事情节(八分之一);

推测、想象暗藏内容;

效果。

对情节自身的作用:根据位置判断

(其他:对人物、对主题)

①悬念法、倒叙式

作用:制造悬念、吸引读者阅读、引起读者的思考、引起下文

②写景法:

作用:交代环境、渲染气氛、推动情节

一、开头情节:

题型三:分析情节作用

二、中间情节

承上启下

三、结尾情节

1、欧亨利式结局(出人意料的结局):

①从情节安排上看,它使平淡的故事情节陡生波澜,出人意料,产生极大的表现力和震撼力。

②从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中,从而引发思考、突出主旨。

2、令人伤感的悲剧结局:

令人伤感,令人回味,引人思考。

3、令人喜悦的大团圆结局:

喜剧性的结尾与主人公、作者的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感。

4、戛然而止的结局:

留下了 “空白”给读者想象,让读者进行艺术再创造。

五、就全文来说有一波三折式。

作用:引人入胜,扣人心弦,增强故事的戏剧性、可读性。

四、就开头结尾来说有首尾呼应式。

作用:使结构紧密完整。

(1)文中写了xx内容,在文中有什么作用?请简要分析。

(2)xx内容对情节展开有什么作用?

(3)某处画线句子在文中起什么作用?

(4)小说××段写了××内容,这样写的意图是什么?请简要分析。

设问方式:

课堂练习

《到梨花屯去》(2019全国卷Ⅲ)

小说为什么首尾均有这一细节?请结合全文分析。

参考:(1)(情节上,)首尾两度写到沉默,起前后呼应的作用,并引发读者深思;

(2)(主题上,)首尾两度写到沉默,突出(或深化、升华)了小说呼吁改革的时代主题。

命题角度二 环境

①环境特点

②环境描写的手法(参考诗歌)

③环境描写的作用

(这三个命题重心往往以两种形式呈现:一是环境描写的手法和作用相结合,二是环境描写的特点和作用相结合。)

环境描写之考查

例:《小哥儿俩》(2018江苏高考)

1、小哥儿俩是在什么样的家庭环境中成长的?请简要分析。(6分)

问题本质:环境特点的概括和分析

2、赏析小说划线部分的景物描写手法。(6分)

问题本质:环境描写手法分析

参考答案:

1、①经济状况良好:家有厨子和花园等;

②文化氛围浓厚:家有书房,经常看戏,注重教育等;

③人际关系和谐:尊重孩子,兄弟有爱,主仆融洽。

2、①运用了视觉、听觉、嗅觉、触觉相结合的手法,丰富了环境描写内容,使人有身临其境之感;

②运用了拟人手法,把麻雀拟成人,生动形象写出生机勃勃的氛围。

小说中的环境描写及其作用

环境包括社会环境和自然环境。小说的环境描写跟人物的塑造与表现主旨有极其重要的关系。

1.社会环境,指对人物所处的时代、社会和生活环境等的描写。

2.自然环境,指人物活动的具体场景,如地点、气候、时间、景色、场面等。

环境描写作用答题的思考角度:

(1)环境本身:①交代故事发生的时间、地点、背景; ②暗示社会环境; ③营造氛围,渲染气氛,奠定感情基调。

(2)人物上:①烘托心情; ②表现人物的身份、地位、性格等; ③暗示人物的命运。

(3)情节上:①暗示/推动情节的发展; ②为后面情节的发展作铺垫/制造悬念;③作为情节发展的线索。

(4)主题上:揭示、深化、升华主题。

结合文本分析

示例:《祝福》

交代祥林嫂生活在封建礼教和迷信思想笼罩的旧中国,揭示祥林嫂悲剧的社会基础。

推动情节发展,热闹喜庆的祝福景象与下文祥林嫂的凄惨形成反衬。

勾勒社会环境,预示祥林嫂悲剧的必然性。

祥林嫂在热闹喜庆的祝福中死去,突出了反封建礼教的主题。

①旧历的年底毕竟最像年底,村镇上不必说,就在天空中也显出将到新年的气象来。灰白色的沉重的晚云中间时时发出闪光,接着一声钝响,是送灶的爆竹;近处燃放的可就更强烈了,震耳的大音还没有息,空气里已经散满了幽微的火药香。

②……都在准备着祝福。这是鲁镇年终的大典,致敬尽礼,迎接福神,拜求来年一年中的好运气;拜的却只限于男人,拜完自然仍然是放爆竹。年年如此,家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的——今年自然也如此。

找出社会环境描写

(4)主题上:

(3)人物上:

(2)情节上:

(1)环境上:

(1) 渲染阴暗压抑气氛。

(2) 给全篇奠定凄凉压抑的基调。(开头)

第一处:天色愈阴暗了,下午竟又下起雪来,雪花大的有梅花那么大,满天飞舞,夹着烟霭和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟。

自然环境描写的作用:

指向环境本身:

烘托“我”激愤沉痛心理,表现“我”既同情祥林嫂的遭遇但又无能为力的矛盾心理。

第二处:雪花落在积得厚厚的雪褥上面,听去似乎瑟瑟有声,使人更加感到沉寂。

指向人物:

第三处:远处的爆竹声联绵不断,似乎合成一天音响的浓云,夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇。

暗示、深化主题;批判了在封建社会下的人们愚昧落后、麻木不仁的状态和封建礼教对妇女的毒害、摧残。

指向主题:

练习:小说中的卢森堡公园苗圃在情节发展中有重要作用,这种作用体现在哪些方面?请结合作品简要分析。(6分)

问题本质:环境描写对情节的作用

参考:

①故事切入自然:“我”不太喜欢喧闹,而老舞蹈师又天天来这里,两人相遇才有可能,以此切入故事,自然而不做作;

②有利于情节的集中于展开:苗圃既是表演的舞台,也是人生的舞台;

③使故事有余味:苗圃铲平了,故事自然结束,但主人公怎样了,让人牵挂。

命题角度三 人物形象

第一法则:一定一定要分清楚主要人物、次要人物,肯定肯定要判断是好人还是坏人。

第二法则:次要人物为写主要人物服务。

第三法则:好人用褒义词概括,坏人用贬义词概括。

看影视剧你分得清主角配角,好人坏蛋,那写小说练习你就没什么大问题。

人物形象之考查

常见题型:

①鉴赏塑造人物形象的手法

②概括人物形象特点

③分析人物形象的作用

题型一 人物形象的塑造手法

外貌描写、语言描写、动作描写、

神态描写、心理描写、细节描写

作用:交代人物,突出特点,表现人物的思想感情和性格特征。

借助次要人物烘托对比、他人评价

借助环境烘托

作用:含蓄曲折表现人物

直接描写:

间接描写(侧面描写):

五年前的花白的头发,即今已经全白,全不像四十上下的人;脸上瘦削不堪,黄中带黑,而且消尽了先前悲哀的神色,仿佛是木刻似的;只有那眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物。她一手提着竹篮。内中一个破碗,空的;一手支着一支比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。

——《祝福》

塑造了祥林嫂被封建思想和封建礼教摧残悲惨的劳动妇女形象

肖像描写

动作描写

他便排出九文大钱。

他从破衣袋里摸出四文大钱,放在我手里

写出了表现了孔乙己的经济状况,反映了他寒碜[chěn]迂腐的性格特点。

《守财奴》

老头儿身子一纵,扑上梳妆匣,好似一头老虎扑上一个睡着的婴儿。“什么东西?”他拿着宝匣往窗前走去。“噢,是真金!金子!”他连声叫嚷,“这么多的金子!有两斤重。啊!啊!查理把这个跟你换了美丽的金洋,是不是?为什么不早告诉我?这交易划得来,小乖乖!你真是我的女儿,我明白了。”

写出了葛朗台生性贪财吝啬,爱钱如命的性格特点。

语言描写

阿Q在形式上打败了,被人揪住黄辫子,在壁上碰了四五个响头,闲人这才心满意足的得胜的走了,阿Q站了一刻,心里想,“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样……”于是也心满意足的得胜的走了。

他付过地保二百文酒钱,忿忿的躺下了,后来想:“现在的世界太不成话,儿子打老子……”

写出了阿Q自欺欺人,精神麻木的形象特点。

心理描写

侧面描写:秦罗敷

行者见罗敷,下担捋髭须,

少年见罗敷,脱帽著帩头。

耕者忘其犁,锄者忘其锄。

来归相怨怒,但坐观罗敷。

使君从南来,五马立踟蹰,

……

——《陌上桑》

侧面写出秦罗敷的美丽

练习:请以老舞蹈师形象为例,谈谈小说塑造人物形象时运用了哪些表现手法。(2019全国Ⅱ卷《小步舞》)

问题本质:人物形象塑造手法

参考:

①外貌描写:从老舞蹈师喜欢穿着“带银扣的皮鞋”“棕褐色的长礼服”,手拿“金镶头的手杖”,可以看出是个怀旧的人;

②语言对话:从老舞蹈师用夸张的文体发表对小步舞的赞词,看出小步舞没落的痛苦无奈;

③环境烘托:苗圃是老舞蹈师的生命,看出他对小步舞被人遗忘的失落。

人物形象的塑造手法答题“3步骤”

第一步:定角度,明方向。

看题干要求和文本内容,确定答题是从直接描写的角度还是从间接描写的角度,还是两者兼有。

第二步:找定位,细分析

从文中找出直接描写或者间接描写对应的内容,看看运用了哪些表现手法,指出运用这种手法从哪个角度表现了人物的哪种特点。

第三步:析效果,组答案

指出使用这种手法所达到的艺术效果,再根据题干要求进行答案整合。

题型二 人物形象的概括和分析

1.从塑造人物形象的描写方法入手。

通过人物的外貌、语言、行动、心理描写揭示人物的思想感情和性格特征。

2.从他人评价角度入手。

注意作者和作品中其他人物对该人物的介绍、议论和评价。(弄清楚是褒还是贬,是颂扬还是讽刺,如《林黛玉进贾府》中贾母对王熙凤的评价“凤辣子”,就揭示了王熙凤泼辣的性格特点。)

3.从情节发展入手。

人物的性格是通过完整的故事情节,只有了解了故事的全貌,才能更好地把握人物的性格。

概括分析人物形象的切入点

4.从作品背景角度概括。

把人物在典型的环境下,结合身份、地位、经历、教养、气质等方面去分析。

例:《祝福》中的祥林嫂是一个怎样的人?

分析角度:

“白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心”质朴能干

“人们都说鲁四老爷家里雇着了女工,实在比勤快的男

人还勤快”勤快耐劳

“撞香案角”“捐门槛”刚烈不屈

开头的社会环境描写(略)悲惨结局

祥林嫂是旧中国的一个勤劳、能干又带有反抗意识的底层劳动妇女形象,她深受封建礼教毒害,毫无人身自由,最终一步步被逼得无奈而走向死亡。

描写方法:

他人评价:

情节发展:

作品背景:

答题步骤:

认真审题

(1)是概括还是分析。

“概括”题只要求写出人物形象或性格特点即可,“分析”题要在此基础上结合文字分析。

(2)是性格还是形象。

“形象”大于“性格”

人物形象包括:性格特点(核心)、外貌、身份、职业、地位、能力、行为习惯等。

性格特点包括:性情、品行、情感、精神等。

练习1:两人在喝完酒离开客栈前有一段一再相约的对话。请结合上下文分析对话者的心理。(6分)(2020全国卷Ⅰ《越野滑雪》)

问题本质:局部人物形象分析

参考:

①一再相约体现出对即将分离的不舍;

②反复强调“一定得滑”,体现出对下次相约滑雪的强烈期盼;

③两个人都说“也许没有机会再滑雪”“说定了可一点也靠不住”,体现出对未来的惘然。

练习2:简析彼得洛芙娜这一人物形象。(4分)(《雪》2020浙江高考)

问题本质:人物形象概括分析。

参考:

①热爱生活、乐观积极:离婚后移居小城,积极拥抱生活的新变化;

②体贴别人、善解人意:当她从信中知道男主人公的期待后,帮他实现了愿望;

③多情、浪漫:修好门铃后,对即将回来的男主人公充满了期待。

小说形象

主要人物

次要人物

物象

题型三 分析人物形象(物象)的作用

(一)主要人物的作用

1、对人物:

塑造了一个典型的……形象

2.对情节

人物的一言一行是否使情节发生了变化:推动情节发展

(注意:一般是局部的人物形象)

3.对主题

分析人物形象的典型性:反映社会现实和寄托情感(揭示、深化、升华)。

例:请简要分析《祝福》中祥林嫂的艺术价值。

问题本质:

参考:

(1)人物上:祥林嫂是中国旧社会底层劳动妇女的典型,善良刚烈,勤劳能干,却在封建礼教和思想的压制下走向毁灭。

(2)主题上:作者通过对祥林嫂形象的塑造,控诉了封建思想和礼教对人的戕害。

简析主要人物祥林嫂的作用

次要人物即陪衬人物或线索人物,其作用一般有:

塑造了一个典型的……形象,侧面衬托主要人物。

推动情节;线索。特别是以第一人称叙述的“我”,多起到叙述和见证人的作用,增加小说的真实性。

渲染气氛,奠定感情基调(多是群体人物);暗示社会环境

揭示、升华、深化

(二)次要人物的作用

1、对人物

2、对情节

3、对环境

4、对主题

(1)人物上,柳妈是一个深受封建思想毒害的下层劳动妇女的典型,她的无聊麻木是对祥林嫂挣扎反抗形象的反衬。

(2)情节上,她的无聊愚昧,使祥林嫂遭遇更多轻视,促使祥林嫂去捐门槛,推动了祥林嫂悲剧的展开。

(3)环境上,柳妈是无聊愚昧的底层百姓中的一员,暗示了迷信、压抑、麻木的社会背景。

(4)主题上,辅助揭示了封建礼教对人的戕害的主题。

分析《祝福》中的“柳妈”形象的作用:

特别提示:“我”——小说中的特殊人物和特殊作用

首先,同散文中的“我”是作者本身不同,小说中的“我”是作品中的角色,不一定是作者。

其次,小说中的“我”主要是文本中的人物,有时也可能拟人化为作品中的一个动物。

再次,小说中的“我”既可以是主角,又可以是配角,更多的时候是配角,只有这样,“我”才意蕴丰富。

高考对“我”的考查主要有两点:形象特点和作用。分析概括“我”的形象特点同分析概括其他人物形象一样,重点是分析概括“我”的作用。“我”有四重作用,当认真体会和把握。

“我”的作用

1、对情节:叙述者:贯穿全文,充当线索

参与者:推动情节发展

(增加小说的真实性)

2、对人物:若是次要人物,则起衬托主要人物的作用

3、对环境:暗示或交代社会环境;渲染气氛,奠定基调(不是主要作用)

4、对主题:同主要人物一起揭示主题

例:分析《祝福》里“我”的作用

1、对情节:“我”是祥林嫂故事的叙述者,是全文的线索;

2、对人物:“我”作为具有资产阶级民主思想的小资产阶级知识分子,对祥林嫂的遭遇既同情又不愿真正伸出援手,烘托了祥林嫂的悲剧性;

3、对环境:“我”作为具有资产阶级民主思想的小资产阶级知识分子,尚且具有麻木性,暗示了封建礼教残害下的黑暗社会。

4、对主题:“我”作为具有资产阶级民主思想的小资产阶级知识分子,尚且具有麻木性,更不必说其他底层百姓,更突出了封建礼教对人的戕害。

(三)物象的作用

物象即客观事物,不依赖于人的存在而存在。

1、对人物:

突出人物性格(或心理)

2.对情节:

若反复出现:贯穿全文,充当线索

3.对环境:

渲染氛围;暗示背景;生活气息或当地特色(增加真实感)

4.对主题:

揭示、深化、升华

练习:(2020新高考全国卷Ⅱ)本文多次提到“板凳”,这是富有意味的细节,请分析这里“板凳”的用意。《大师》

问题本质:物象的作用

参考:

(1)环境上,让文章更真实,板凳和父亲的形象、身份及街头下棋场景想符合;

(2)人物上,揭示人物心理,“我”给父亲背着板凳跟他去下棋,既是儿子又像徒弟,包含着“我”对父亲的跟从心理;

(3)情节上,推动情节发展,从一开始“我”自己拿着板凳跟着,到后来“背上了两个板凳”,反映了“我”逐步得到父亲的认可。

命题角度四 品味语言艺术

两种题型:

理解词语含义、理解句子含意。

鉴赏文学作品的表达技巧、语言特色。

语言考点

外在形式之美

内在语意之美

题型分类

理解词语含义

理解或赏析重要语句

品味小说的语言艺术

解题指导

解题指导

解题指导

1、联系上下文语句,根据字面义直接感知词义

2、联系上下文故事情节发展理解词语

3、联系人物状态、性格或情感、主旨理解词语

1、抓句子的关键词语

2、抓句子的位置

3、抓句子的手法

1、用语特点角度

2、语言风格角度

1、用词特点

1、造句特点

豪放与柔婉、直露与含蓄、质朴与华丽、庄重与诙谐、简洁与细腻

情感色彩、语体色彩

叠词、关联词、形容

词、动词、副词的使用

句式:排比句等

修辞手法

学习框架

(一)理解重要词语含义

例:鲁迅在《祝福》中写祥林嫂的眼睛时用“间或一轮”,为什么不把“轮”换成“转”?

问题本质:

参考:

(1)“转”是可以任意方向地动眼珠,而“轮”是只能绕着一个固定的轨迹动。

(2)祥林嫂此时已经是一个目中无神的乞丐,用“轮”更能体现出她半死不活的状态。

(3)更能表达出“我”对祥林嫂遭遇的同情和愤慨,更能揭示封建礼教对百姓的戕害的主题。

理解重要词语含意题答题步骤

①解释表层义

②分析语境义

③体会表达效果

首先解释其表层意义,即字面意义

其次要分析词语的语境含义,即在特定语境中的临时意义。

注:词不离句,要借句子语境分析词语内涵。

句不离词,通过分析关键词的指代义、象征义理解句子内涵。

最后指出词语的表达效果。

(二)理解或赏析重要语句

“理解语句含意”和“赏析语句”经常是结合在一起的,即要求在体会了语句的含意之后,还要对这样写的好处或效果加以品味赏析。

请对《祝福》中“年年如此,家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的,——今年自然也如此”这一句进行赏析。

思考角度:写了什么?怎么写的?有什么效果(作用)?

(1)这句话运用反复的手法(手法),概括了鲁镇一年一度的祝福景象(本句内容概括);

(2)这句话揭示出浓重的封建思想统治下的鲁镇是一个封闭、保守、迷信的小镇(社会环境),推动了下文祥林嫂悲剧的展开(情节),更暗示了祥林嫂悲剧命运的必然性(人物),有助于突出封建礼教对百姓的戕害的主题(主题)。

理解或赏析重要语句答题步骤:

(1)手法+概括本句内容

(2)效果:结合三要素和主题

练习:[2020·新Ⅱ卷《大师》(节选)]父亲说“我们下棋是下棋”,怎样理解这句话?请结合全文具体分析。(6分)

参考答案:

(1)这句话是说下棋就是单纯的下棋,不涉及钱财,是父亲说给“眼镜”听的,拒绝对方的馈赠(概括本句内容);

(2)这句话体现了父亲不慕金钱、高风亮节的君子之风(人物塑造),也是父亲对“我”的言传身教,提示“我”要恪守棋道(主题)。

(三)鉴赏文学作品的表达技巧、语言特色

思考角度:(参考散文语言特色鉴赏题)

1、用语特点角度

(1)用词特点:情感色彩、语体色彩、时代色彩、地域色彩;

叠词、拟声词等

(2)造句特点:句式——长短交错、排比句、感叹句、反问句 等;

修辞手法

2、语言风格角度:

豪放与柔婉、直露与含蓄、质朴与华丽、庄重与诙谐、简洁与细腻等

答题格式:特点+分析+效果

例:(2020浙江高考《雪》)赏析文中划线部分的语言特点(4分)。

参考:

(1)使用叠词、拟声词,如用“咯吱”“簌簌”“沙沙”等描绘坏境,衬托了波塔波夫小心翼翼的心理。

(2)使用了拟人手法,写“花园仿佛抖动了一下”,生动形象表现出波塔波夫看到一切如旧的花园时内心的情感波动。

(3)语言具有象征色彩,如写月亮升起,象征波塔波夫内心重燃希望。

命题角度五 标题

(一)小说标题之考查:

一是标题意蕴理解:是什么

二是标题作用探究:为什么

其中,对小说标题作用的体会是重点,因为它涵盖了对小说标题含义的理解,以及对标题的用意的理解。

含义类:

1、本文以“××”为题目有什么含义(寓意)?

2.小说标题有着丰富的意蕴,请你谈谈。

作用类:

1.结合文本,谈谈本文以“××”为题目有什么好处?

2.把标题“××”改为“××”,你认为是否合适,谈谈你的观点和理由。

3. 这篇小说为什么要用“××”做题目?

(二)知晓命题形式

标题意蕴理解题的“三步骤”

结合语句含意理解的步骤

《芈月传》

《裸婚时代》

《北京青年》

《笑傲江湖》

《林黛玉进贾府》

《夜幕下的哈尔滨》

《战狼》

明确小说中人物

暗示小说内容特征

地点,人物

暗含主人公以及时代的特点

交代人物,概括情节

交代人物以及人物特征

环境,地点

作者为何会取这些标题?从这些标题中你看出了什么?

想一想:你会起什么样的标题?

1.以人物(形象)为题。

2.以事件为题。

3.以地点、时间、背景为题。

4.以线索为题。

(四)小说标题的作用

1.悬念上:吸引读者阅读兴趣(有手法要点出来)

2.人物上:为塑造和突出人物形象服务,表现人物情感。

3.情节上:暗示了情节的发展/推动了故事情节的发展。

是小说的线索,贯穿全文。

4.环境上:交代时间、地点、环境、故事展开的背景,渲染/烘托环境氛围。

5.主题上:表明作者的观点态度,寄托作者情感。暗示主题 。

思考:小说《祝福》为什么要以“祝福”为题

①“祝福”活动是全文故事发展的线索,贯穿始终。

②“祝福”场景为塑造祥林嫂的性格提供了典型环境。

③祥林嫂的悲惨遭遇是在祝福的欢乐的气氛中展开的,鲜明的对照深化了祥林嫂的悲剧命运。

④题目是“祝福”,内容是祥林嫂的悲惨遭遇,富人的“福”和穷人的“苦”两相对照,深化了小说的主题。

温馨提示:小说标题的作用答题不要忘了

人 物

情 节

环 境

主 旨

标 题

四级循环推理

命题角度四 主题

(一)思考角度:从人物、环境、情节、标题入手

(二)答题格式:

《……》通过记叙……,反映了/表现了……精神;歌颂了/赞扬了……品质;揭示了/揭露了……实质/罪行/问题。

如:《祝福》通过记叙祥林嫂悲剧的一生,表现了作者对受压迫妇女的同情,揭露了封建思想封建礼教和封建迷信思想吃人的本质。

例:小说叙述了小哥儿俩的日常故事,请探究作者在其中所寄寓的情感态度。(6分)(2018江苏高考《小哥儿俩》)

问题本质:小说主旨探究

参考:

①对童真童趣的欣赏;

②对儿童成长的关注;

③对母爱的颂扬;

④对和谐家庭氛围的赞许;

⑤对善良人性的礼赞。