第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(30张PPT)

文档属性

| 名称 | 第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-28 15:52:56 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

高中历史必修 《中外历史纲要 》 (下)

第 20 课 社会主义国家的发展与变化

第八单元 20世纪下半叶世界的新变化

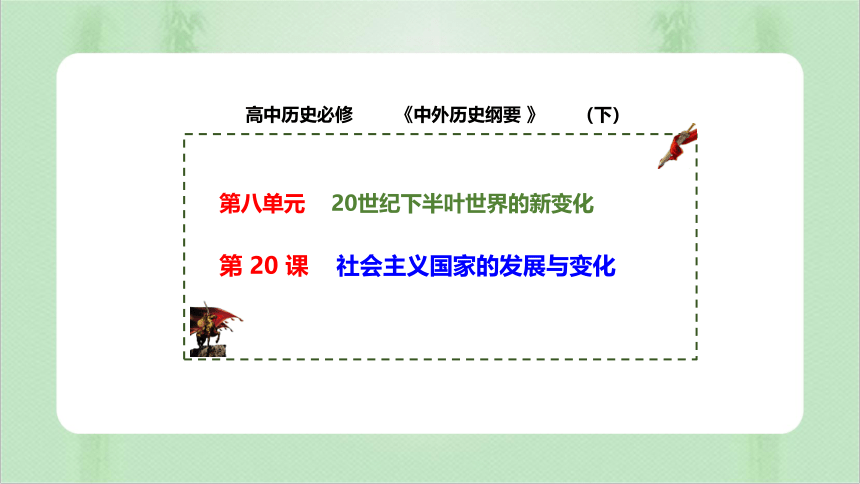

第二次世界大战结束前后,社会主义从一国扩展到多国,形成了以苏联为首的包括波兰、捷克斯洛伐克等8个东欧国家和中国、蒙古等4个亚洲国家在内的社会主义阵营,成为推动世界历史发展的伟大力量。在建设社会主义过程中,这些国家经历了快速发展与艰难曲折的改革。

▲ 第二次世界大战后社会主义阵营示意图

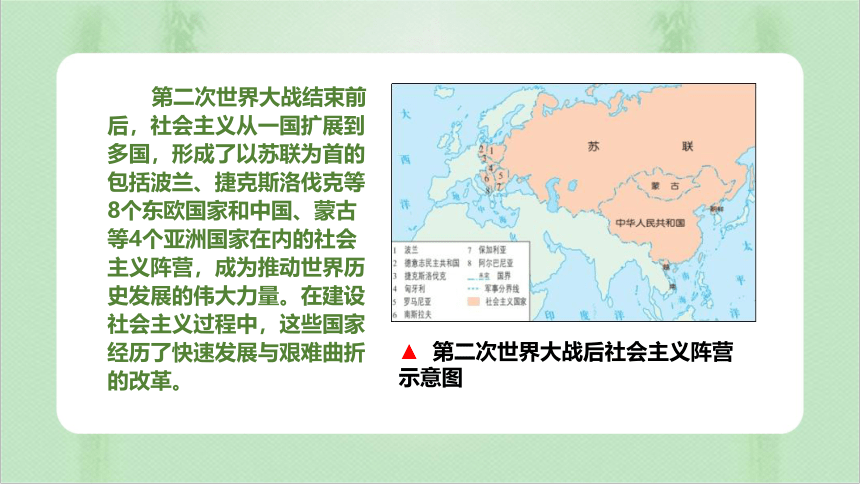

一、苏联的发展、改革与解体

学习聚焦

第二次世界大战后,苏联一直实行高度集中的计划经济体制,20世纪50年代至80年代的改革也没能突破这一体制。80年代后期苏联的改革发生了根本方向性错误,终于使局势失控,苏联解体。

苏俄、苏联历史发展进程

1.发展

成就

问题

经济

科技

生活

二战后,苏联取得了恢复和发展国民经济的巨大成就

相继爆炸了原子弹、氢弹;1957年,成功发射了世界上第一颗人造地球卫星。

人民的教育和生活水平也有很大提高。

苏联优先发展重工业的政策没有变化,农业、轻工业落后的局面没有改观。

漫画:《片面的经济》

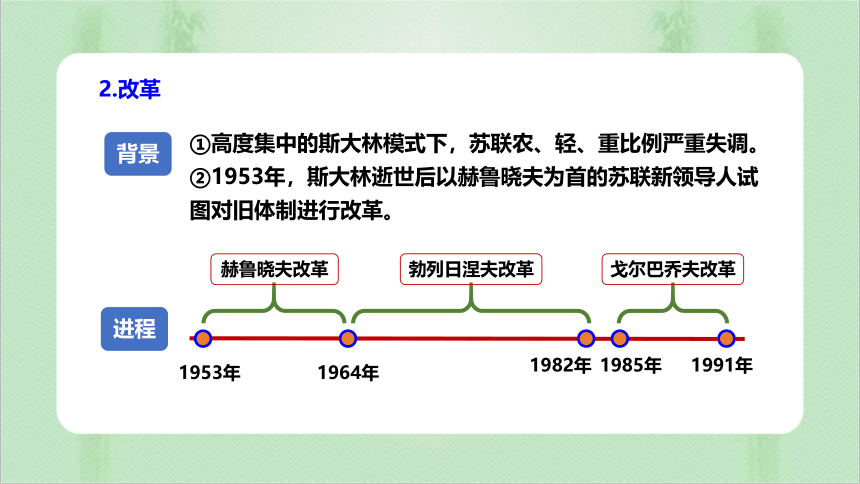

2.改革

背景

①高度集中的斯大林模式下,苏联农、轻、重比例严重失调。

②1953年,斯大林逝世后以赫鲁晓夫为首的苏联新领导人试图对旧体制进行改革。

进程

赫鲁晓夫改革

勃列日涅夫改革

戈尔巴乔夫改革

1991年

1953年

1964年

1985年

1982年

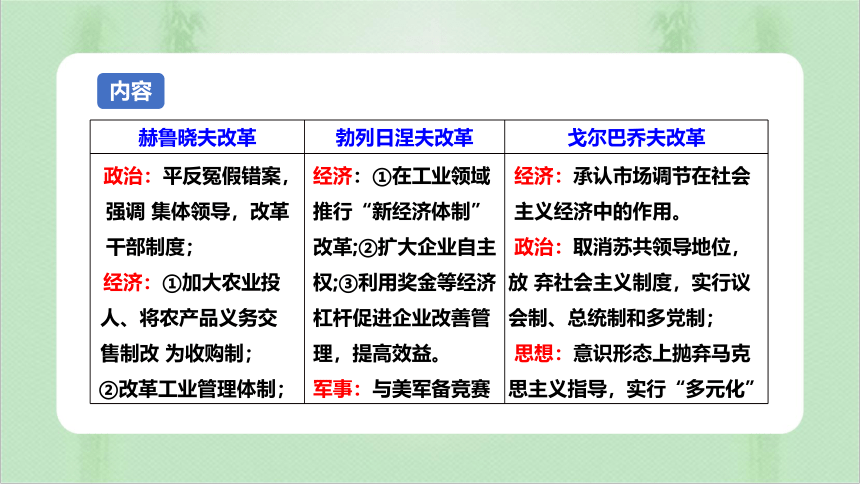

内容

赫鲁晓夫改革 勃列日涅夫改革 戈尔巴乔夫改革

政治:平反冤假错案, 强调 集体领导,改革 干部制度; 经济:①加大农业投 人、将农产品义务交 售制改 为收购制; ②改革工业管理体制; 经济:①在工业领域推行“新经济体制”改革;②扩大企业自主权;③利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理,提高效益。 军事:与美军备竞赛 经济:承认市场调节在社会

主义经济中的作用。

政治:取消苏共领导地位,放 弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制;

思想:意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“多元化”

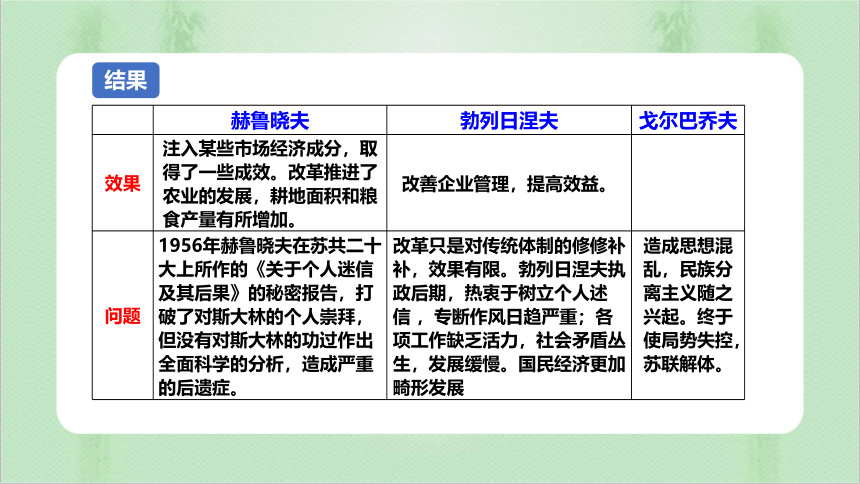

赫鲁晓夫 勃列日涅夫 戈尔巴乔夫

效果 注入某些市场经济成分,取得了一些成效。改革推进了农业的发展,耕地面积和粮食产量有所增加。 改善企业管理,提高效益。

问题 1956年赫鲁晓夫在苏共二十大上所作的《关于个人迷信及其后果》的秘密报告,打破了对斯大林的个人崇拜,但没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症。 改革只是对传统体制的修修补补,效果有限。勃列日涅夫执政后期,热衷于树立个人述信 ,专断作风日趋严重;各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢。国民经济更加畸形发展 造成思想混乱,民族分离主义随之兴起。终于

使局势失控,苏联解体。

结果

史料阅读

苏联共产党……一直关心重工业的优先发展,因为重工业是发展社会主义经济一切部门、加强我们祖国的国防、增进人民福利的基础。

这就是我们党的总路线,它经过苏维埃国家发展的一切经验的考验,符合人民的切身利益。苏联共产党今后也要十分坚定地贯彻这条总路线。

…………

……党中央委员会在几次全体会议上已经揭露了农业领导上的严重的缺点和错误,并且制定了提高谷物和畜产品产量的大规模的计划。

…………

为了认真改进对农业的领导,必须使我们的干部注意经济问题,注意减少生产中所花费的劳动……

现有的材料表明,我国生产一公担牛奶和肉类所花的劳动要比美国多得多……

——《赫鲁晓夫代表苏联共产党中央委员会向党的第二十次代表大会所作的总结报告》(1956年2月14日),齐世荣总主编,张宏毅主编《当代世界史资料选辑》第1分册

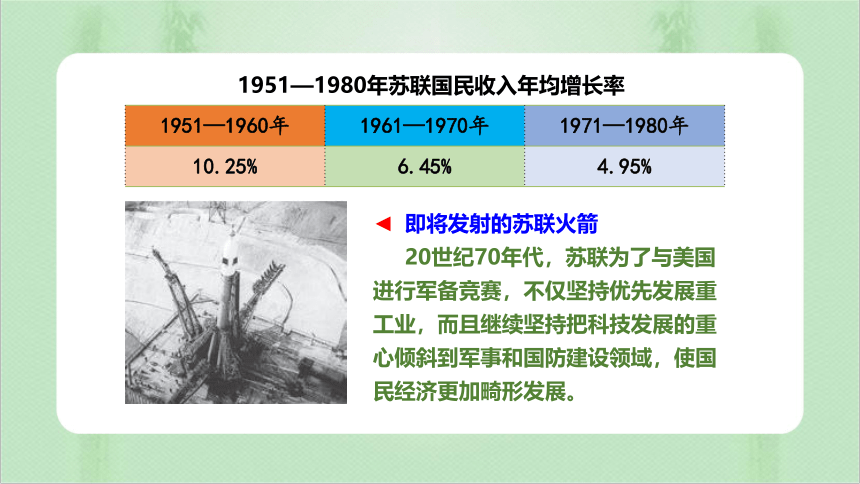

1951—1980年苏联国民收入年均增长率

1951—1960年 1961—1970年 1971—1980年

10.25% 6.45% 4.95%

即将发射的苏联火箭

20世纪70年代,苏联为了与美国进行军备竞赛,不仅坚持优先发展重工业,而且继续坚持把科技发展的重心倾斜到军事和国防建设领域,使国民经济更加畸形发展。

▲

评价

启示

①赫鲁晓夫、勃列日涅夫改革,对斯大林模式进行了小修小补,没有改变高度集中的经济体制。

②戈尔巴乔夫改革背离了社会主义方向,导致苏联解体。

①改革是社会主义完善和发展的必由之路,但不能背离社会主义的原则和方向。

②搞经济建设要尊重客观规律,否则会遭到规律的惩罚。

③制定经济政策一定要从国情出发,使生产关系适应生产力的发展。

2.解体

1990年,立陶宛率先独立。随后,俄罗斯发表主权宣言,其他加盟共和国也纷纷效仿。1991年8月19日,几位苏联领导人发动政变,试图阻止苏联分裂,很快失败。同年12月26日,苏联解体。

▲ 苏联境内各独立国家

(1990年3月11日—1991年12月26日)

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

学习聚焦

东欧国家一直没有突破苏朕模式的束缚,在20世纪80年代的改革过程中又迷失了社会主义方向,最终发生了刷変。

1.东欧社会主义建设

东欧

八国

指第二次世界大战胜利前后,东欧在苏联的帮助下建立了一系列人民民主国家。包括:民主德国、波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、南斯拉夫、阿尔巴尼亚。

东欧各国着手恢复遭到战争破坏的经济,提高了人民生活水平和教育水平。

改革成就

存在问题

大多采取苏联模式(斯大林模式),造成国民经济比例失调。

历史纵横

东欧社会主义国家的建立

东欧原是地理概念,一般指德国、奥地利、意大利以东至欧洲和亚洲分界线的区域。第二次世界大战后,“东欧”“东欧国家”则成为政治地理概念,特指战后在中欧和南欧建立的除苏联以外的社会主义国家。这些国家在确立社会主义制度的过程中,都曾获得苏联不同程度的帮助。波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚五国主要利用了苏军挺进东欧的有利条件;南斯拉夫和阿尔巴尼亚主要利用自己的力量解放全国;民主德国(东德)是在柏林危机发生、德国分裂的情况下,在苏占区成立的。东欧八国的领土面积约127万平方千米,人口约9000万,它们加入社会主义阵营,显著地扩大了社会主义的地理范围和世界影响。

2.东欧社会主义改革

背景

东欧社会主义建设大多采取苏联模式,造成国民经济比例失调。

希望通过改革摆脱苏联控制,走自己独立发展的道路。

概况

国家 改革成就 存在问题

南斯拉夫 最早进行改革,建立了社会主义自治制度,促进了经济发展。 导致地方主义抬头,民族问题尖锐,为后来国家的分裂埋下了隐患。

捷克斯 洛伐克 共产党提出改革的《行动纲领》,主张发扬社会主义民主,改革党的领导体制,建设有计划的市场经济体制,独立制定对外政策等。出现“布拉格之春”。 都没有突破苏联模式的束缚,到20世纪80年代,一些东欧国家经济陷人严重困境,政局剧烈动荡。

波兰 实施国民经济五年计划,经济迅速发展。 民主德国 经济稳步增长 1968年,捷克斯洛伐克共产党提出改革的《行动纲领》,主张发扬社会主义民主,改革党的领导体制,建设有计划的市场经济体制,独立制定对外政策等。这场改革运动被称为“布拉格之春”。苏联对此不能容忍,出兵占领了捷克斯洛伐克,扼杀了改革。

▲ 苏联坦克开进捷克斯洛伐克

首都布拉格

3.东欧剧变

①各国改革都没有突破苏联模式的束缚,没有找到真正符合本国国情的社会主义建设道路。

②20世纪80年代,一些东欧国家经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。

③苏联鼓励东欧改革和西方“和平演变”战略的影响。

④东欧执政的共产党或工人党领导人迷失了改革的社会主义方向,否定马克思主义指导,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位,实行政治多元化。

原因

概况

▲ 东欧剧变形势图

不 同 点 相同点

相对平稳 波兰、匈牙利、保加利亚和阿尔巴尼亚的 社会性质发生根本变化,共产党失去执政地位,社会主义演变为资本主义。

流血冲突 罗马尼亚 合并统一 民主德国并人了联邦德国 国家分裂 捷克斯洛伐克分为捷克和斯洛伐克两个独立国家 国家解体 南斯拉夫 学思之窗

封建社会代替奴隶社会,资本主义代替封建主义,社会主义经历一个长过程发展后必然代替资本主义。这是社会历史发展不可逆转的总趋势,但道路是曲折的。资本主义代替封建主义的几百年间,发生过多少次王朝复辟 所以,从一定意义上说,某种暂时复辟也是难以完全避免的规律性现象。一些国家出现严重曲折,社会主义好像被削弱了,但人民经受锻炼,从中吸收教训,将促使社会主义向着更加健康的方向发展。

——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》,《邓小平文选》第3卷

你怎样理解这段话

三、中国社会主义的发展

学习聚焦

中国的社会主义建没与改革,符合中国国情和世界历史发展大勢,前途光明。

背景

①新中国的成立:1949年10月1日,中华人民共和国成立,开辟了中国历史新纪元。

③三大改造的完成:到1956年底,中国基本完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,建立起社会主义基本政治、经济制度。

②新中国第一部社会主义宪法的制定:1954年,第一届全国人民代表大会制定了《中华人民共和国宪法》。

进程

1949

1956

1966

1976

1978

今

过渡时期

全面建设社会主义时期

中国特色社会主义时期

十年建设

十年文革

概况

1.全面建设社会主义时期

时间:

成就:

意义:

问题:

1956年—1976年(经历“十年建设”和“十年文革”两个阶段)

取得了包括“两弹一星”在内的各个方面的巨大成就。

两弹一星:指核弹(原子弹、氢弹)、导弹和人造卫星。

经历了严重曲折,尤其是发生了文化大革命的严重动乱。

全面建设社会主义在新中国历史上具有开创性、奠基性的意义,为新的历史时期开创中国特色社会主义道路提供了物质基础、宝贵经验和理论准备。

原子弾

氢弾

核弹

“东方红一号”人造地球卫星

导弹

两弹一星

2.中国特色社会主义时期

开始:

成就:

1978年底,中国共产党召开十一届三中全会,作出改革开放的伟大决策。

以农村改革为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制,取得了举世瞩目的成就:

①2010年,中国的国内生产总值已居世界第二位。2018年,中国的国内生产总值已突破90万亿元,稳居世界第二位,对世界经济增长贡献率接近30%,外汇储备稳居世界前列。

②高铁、公路、桥梁、港口、机场等基础设施建设快速突进。

③农业现代化稳步推进,粮食总产量达到6579亿千克。

④创新型国家建设成果丰硕。

▲“复兴号”中国标准动年组

2012年,中国标准动车组“复兴号”正式启动研发;2017年6月25日,中国标准动车组被正式命名为“复兴号”,于26日在京沪高铁正式双向首发; 2018年7月1日起,全国铁路将实行新的列车运行图,16辆长编组“复兴号”动车组首次投入运营。

意义:

①中国特色社会主义激发着人们的活力和创造力。在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进人新时代的关键时期召开的中国共产党第十九次全国代表大会,激励着中国人民沿着新时代中国特色社会主义道路坚定地走下去,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

②中国特色社会主义深化了对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大意义。

问题探究

分析造成苏联解体、东欧剧变的多种因素。

学习拓展

社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。

——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》,《邓小平文选》第3卷

人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。

——习近平《人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标》(2012年11月15日)

阅读并思考这些论述,谈谈你对社会主义的理解。

(2019·全国Ⅱ卷·35)

表1可以什么当时苏联( )

A.经济发展的问题积重难返 B.经济政策保持了连续性

C.经济改革的重点转向农业 D.社会生活需求发生变化

链接高考

表1 苏联1970年计划完成情况 (单位:吨)

类别 1961年对1970年的预测或计划任务 1970年实际产量

钢 1.45亿 11.5亿

煤 3.9亿 3.35亿

肉 2 500万 1 230万

蔬菜与瓜果 4 700万 1 300万

A

链接高考

(2016·浙江高考·22)下图所示为苏联某一时期社会结构的前后变化。它集中反映了( )

A.战时共产主义政策的影响

B.新经济政策的结果

C.斯大林模式的确立

D.赫鲁晓夫改革的后果

C

(2015全国II卷34.)1930年苏联粮食产量为835.4亿千克,1931年降至694.8亿千克;1930年苏联粮食出口483亿千克,1931年增至518亿千克。这表明苏联( )

A.人民为国家工业化建设作出贡献

B.农业投入不足造成粮食供不应求

C.粮食减产严重制约工业发展速度

D.农业集体化影响农民生产积极性

链接高考

A

(2010福建23)《华盛顿邮报》在某一时期陆续刊登了几篇新闻评论,其标题分别是:“莫斯科:是巨大的机会吗?”、“西方的援助应当使苏联实行改造而非改革”、“大学对俄国如何走向资本主义观点不一”。由此推断,该时期是

A.赫鲁晓夫执政时期

B.勃列日涅夫执政时期

C.戈尔巴乔夫执政时期

D.普京执政时期

链接高考

C

高中历史必修 《中外历史纲要 》 (下)

第 20 课 社会主义国家的发展与变化

第八单元 20世纪下半叶世界的新变化

第二次世界大战结束前后,社会主义从一国扩展到多国,形成了以苏联为首的包括波兰、捷克斯洛伐克等8个东欧国家和中国、蒙古等4个亚洲国家在内的社会主义阵营,成为推动世界历史发展的伟大力量。在建设社会主义过程中,这些国家经历了快速发展与艰难曲折的改革。

▲ 第二次世界大战后社会主义阵营示意图

一、苏联的发展、改革与解体

学习聚焦

第二次世界大战后,苏联一直实行高度集中的计划经济体制,20世纪50年代至80年代的改革也没能突破这一体制。80年代后期苏联的改革发生了根本方向性错误,终于使局势失控,苏联解体。

苏俄、苏联历史发展进程

1.发展

成就

问题

经济

科技

生活

二战后,苏联取得了恢复和发展国民经济的巨大成就

相继爆炸了原子弹、氢弹;1957年,成功发射了世界上第一颗人造地球卫星。

人民的教育和生活水平也有很大提高。

苏联优先发展重工业的政策没有变化,农业、轻工业落后的局面没有改观。

漫画:《片面的经济》

2.改革

背景

①高度集中的斯大林模式下,苏联农、轻、重比例严重失调。

②1953年,斯大林逝世后以赫鲁晓夫为首的苏联新领导人试图对旧体制进行改革。

进程

赫鲁晓夫改革

勃列日涅夫改革

戈尔巴乔夫改革

1991年

1953年

1964年

1985年

1982年

内容

赫鲁晓夫改革 勃列日涅夫改革 戈尔巴乔夫改革

政治:平反冤假错案, 强调 集体领导,改革 干部制度; 经济:①加大农业投 人、将农产品义务交 售制改 为收购制; ②改革工业管理体制; 经济:①在工业领域推行“新经济体制”改革;②扩大企业自主权;③利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理,提高效益。 军事:与美军备竞赛 经济:承认市场调节在社会

主义经济中的作用。

政治:取消苏共领导地位,放 弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制;

思想:意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“多元化”

赫鲁晓夫 勃列日涅夫 戈尔巴乔夫

效果 注入某些市场经济成分,取得了一些成效。改革推进了农业的发展,耕地面积和粮食产量有所增加。 改善企业管理,提高效益。

问题 1956年赫鲁晓夫在苏共二十大上所作的《关于个人迷信及其后果》的秘密报告,打破了对斯大林的个人崇拜,但没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症。 改革只是对传统体制的修修补补,效果有限。勃列日涅夫执政后期,热衷于树立个人述信 ,专断作风日趋严重;各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢。国民经济更加畸形发展 造成思想混乱,民族分离主义随之兴起。终于

使局势失控,苏联解体。

结果

史料阅读

苏联共产党……一直关心重工业的优先发展,因为重工业是发展社会主义经济一切部门、加强我们祖国的国防、增进人民福利的基础。

这就是我们党的总路线,它经过苏维埃国家发展的一切经验的考验,符合人民的切身利益。苏联共产党今后也要十分坚定地贯彻这条总路线。

…………

……党中央委员会在几次全体会议上已经揭露了农业领导上的严重的缺点和错误,并且制定了提高谷物和畜产品产量的大规模的计划。

…………

为了认真改进对农业的领导,必须使我们的干部注意经济问题,注意减少生产中所花费的劳动……

现有的材料表明,我国生产一公担牛奶和肉类所花的劳动要比美国多得多……

——《赫鲁晓夫代表苏联共产党中央委员会向党的第二十次代表大会所作的总结报告》(1956年2月14日),齐世荣总主编,张宏毅主编《当代世界史资料选辑》第1分册

1951—1980年苏联国民收入年均增长率

1951—1960年 1961—1970年 1971—1980年

10.25% 6.45% 4.95%

即将发射的苏联火箭

20世纪70年代,苏联为了与美国进行军备竞赛,不仅坚持优先发展重工业,而且继续坚持把科技发展的重心倾斜到军事和国防建设领域,使国民经济更加畸形发展。

▲

评价

启示

①赫鲁晓夫、勃列日涅夫改革,对斯大林模式进行了小修小补,没有改变高度集中的经济体制。

②戈尔巴乔夫改革背离了社会主义方向,导致苏联解体。

①改革是社会主义完善和发展的必由之路,但不能背离社会主义的原则和方向。

②搞经济建设要尊重客观规律,否则会遭到规律的惩罚。

③制定经济政策一定要从国情出发,使生产关系适应生产力的发展。

2.解体

1990年,立陶宛率先独立。随后,俄罗斯发表主权宣言,其他加盟共和国也纷纷效仿。1991年8月19日,几位苏联领导人发动政变,试图阻止苏联分裂,很快失败。同年12月26日,苏联解体。

▲ 苏联境内各独立国家

(1990年3月11日—1991年12月26日)

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

学习聚焦

东欧国家一直没有突破苏朕模式的束缚,在20世纪80年代的改革过程中又迷失了社会主义方向,最终发生了刷変。

1.东欧社会主义建设

东欧

八国

指第二次世界大战胜利前后,东欧在苏联的帮助下建立了一系列人民民主国家。包括:民主德国、波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、南斯拉夫、阿尔巴尼亚。

东欧各国着手恢复遭到战争破坏的经济,提高了人民生活水平和教育水平。

改革成就

存在问题

大多采取苏联模式(斯大林模式),造成国民经济比例失调。

历史纵横

东欧社会主义国家的建立

东欧原是地理概念,一般指德国、奥地利、意大利以东至欧洲和亚洲分界线的区域。第二次世界大战后,“东欧”“东欧国家”则成为政治地理概念,特指战后在中欧和南欧建立的除苏联以外的社会主义国家。这些国家在确立社会主义制度的过程中,都曾获得苏联不同程度的帮助。波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚五国主要利用了苏军挺进东欧的有利条件;南斯拉夫和阿尔巴尼亚主要利用自己的力量解放全国;民主德国(东德)是在柏林危机发生、德国分裂的情况下,在苏占区成立的。东欧八国的领土面积约127万平方千米,人口约9000万,它们加入社会主义阵营,显著地扩大了社会主义的地理范围和世界影响。

2.东欧社会主义改革

背景

东欧社会主义建设大多采取苏联模式,造成国民经济比例失调。

希望通过改革摆脱苏联控制,走自己独立发展的道路。

概况

国家 改革成就 存在问题

南斯拉夫 最早进行改革,建立了社会主义自治制度,促进了经济发展。 导致地方主义抬头,民族问题尖锐,为后来国家的分裂埋下了隐患。

捷克斯 洛伐克 共产党提出改革的《行动纲领》,主张发扬社会主义民主,改革党的领导体制,建设有计划的市场经济体制,独立制定对外政策等。出现“布拉格之春”。 都没有突破苏联模式的束缚,到20世纪80年代,一些东欧国家经济陷人严重困境,政局剧烈动荡。

波兰 实施国民经济五年计划,经济迅速发展。 民主德国 经济稳步增长 1968年,捷克斯洛伐克共产党提出改革的《行动纲领》,主张发扬社会主义民主,改革党的领导体制,建设有计划的市场经济体制,独立制定对外政策等。这场改革运动被称为“布拉格之春”。苏联对此不能容忍,出兵占领了捷克斯洛伐克,扼杀了改革。

▲ 苏联坦克开进捷克斯洛伐克

首都布拉格

3.东欧剧变

①各国改革都没有突破苏联模式的束缚,没有找到真正符合本国国情的社会主义建设道路。

②20世纪80年代,一些东欧国家经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。

③苏联鼓励东欧改革和西方“和平演变”战略的影响。

④东欧执政的共产党或工人党领导人迷失了改革的社会主义方向,否定马克思主义指导,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位,实行政治多元化。

原因

概况

▲ 东欧剧变形势图

不 同 点 相同点

相对平稳 波兰、匈牙利、保加利亚和阿尔巴尼亚的 社会性质发生根本变化,共产党失去执政地位,社会主义演变为资本主义。

流血冲突 罗马尼亚 合并统一 民主德国并人了联邦德国 国家分裂 捷克斯洛伐克分为捷克和斯洛伐克两个独立国家 国家解体 南斯拉夫 学思之窗

封建社会代替奴隶社会,资本主义代替封建主义,社会主义经历一个长过程发展后必然代替资本主义。这是社会历史发展不可逆转的总趋势,但道路是曲折的。资本主义代替封建主义的几百年间,发生过多少次王朝复辟 所以,从一定意义上说,某种暂时复辟也是难以完全避免的规律性现象。一些国家出现严重曲折,社会主义好像被削弱了,但人民经受锻炼,从中吸收教训,将促使社会主义向着更加健康的方向发展。

——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》,《邓小平文选》第3卷

你怎样理解这段话

三、中国社会主义的发展

学习聚焦

中国的社会主义建没与改革,符合中国国情和世界历史发展大勢,前途光明。

背景

①新中国的成立:1949年10月1日,中华人民共和国成立,开辟了中国历史新纪元。

③三大改造的完成:到1956年底,中国基本完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,建立起社会主义基本政治、经济制度。

②新中国第一部社会主义宪法的制定:1954年,第一届全国人民代表大会制定了《中华人民共和国宪法》。

进程

1949

1956

1966

1976

1978

今

过渡时期

全面建设社会主义时期

中国特色社会主义时期

十年建设

十年文革

概况

1.全面建设社会主义时期

时间:

成就:

意义:

问题:

1956年—1976年(经历“十年建设”和“十年文革”两个阶段)

取得了包括“两弹一星”在内的各个方面的巨大成就。

两弹一星:指核弹(原子弹、氢弹)、导弹和人造卫星。

经历了严重曲折,尤其是发生了文化大革命的严重动乱。

全面建设社会主义在新中国历史上具有开创性、奠基性的意义,为新的历史时期开创中国特色社会主义道路提供了物质基础、宝贵经验和理论准备。

原子弾

氢弾

核弹

“东方红一号”人造地球卫星

导弹

两弹一星

2.中国特色社会主义时期

开始:

成就:

1978年底,中国共产党召开十一届三中全会,作出改革开放的伟大决策。

以农村改革为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制,取得了举世瞩目的成就:

①2010年,中国的国内生产总值已居世界第二位。2018年,中国的国内生产总值已突破90万亿元,稳居世界第二位,对世界经济增长贡献率接近30%,外汇储备稳居世界前列。

②高铁、公路、桥梁、港口、机场等基础设施建设快速突进。

③农业现代化稳步推进,粮食总产量达到6579亿千克。

④创新型国家建设成果丰硕。

▲“复兴号”中国标准动年组

2012年,中国标准动车组“复兴号”正式启动研发;2017年6月25日,中国标准动车组被正式命名为“复兴号”,于26日在京沪高铁正式双向首发; 2018年7月1日起,全国铁路将实行新的列车运行图,16辆长编组“复兴号”动车组首次投入运营。

意义:

①中国特色社会主义激发着人们的活力和创造力。在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进人新时代的关键时期召开的中国共产党第十九次全国代表大会,激励着中国人民沿着新时代中国特色社会主义道路坚定地走下去,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

②中国特色社会主义深化了对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大意义。

问题探究

分析造成苏联解体、东欧剧变的多种因素。

学习拓展

社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。

——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》,《邓小平文选》第3卷

人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。

——习近平《人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标》(2012年11月15日)

阅读并思考这些论述,谈谈你对社会主义的理解。

(2019·全国Ⅱ卷·35)

表1可以什么当时苏联( )

A.经济发展的问题积重难返 B.经济政策保持了连续性

C.经济改革的重点转向农业 D.社会生活需求发生变化

链接高考

表1 苏联1970年计划完成情况 (单位:吨)

类别 1961年对1970年的预测或计划任务 1970年实际产量

钢 1.45亿 11.5亿

煤 3.9亿 3.35亿

肉 2 500万 1 230万

蔬菜与瓜果 4 700万 1 300万

A

链接高考

(2016·浙江高考·22)下图所示为苏联某一时期社会结构的前后变化。它集中反映了( )

A.战时共产主义政策的影响

B.新经济政策的结果

C.斯大林模式的确立

D.赫鲁晓夫改革的后果

C

(2015全国II卷34.)1930年苏联粮食产量为835.4亿千克,1931年降至694.8亿千克;1930年苏联粮食出口483亿千克,1931年增至518亿千克。这表明苏联( )

A.人民为国家工业化建设作出贡献

B.农业投入不足造成粮食供不应求

C.粮食减产严重制约工业发展速度

D.农业集体化影响农民生产积极性

链接高考

A

(2010福建23)《华盛顿邮报》在某一时期陆续刊登了几篇新闻评论,其标题分别是:“莫斯科:是巨大的机会吗?”、“西方的援助应当使苏联实行改造而非改革”、“大学对俄国如何走向资本主义观点不一”。由此推断,该时期是

A.赫鲁晓夫执政时期

B.勃列日涅夫执政时期

C.戈尔巴乔夫执政时期

D.普京执政时期

链接高考

C

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体