2021-2022学年北师大版物理九年级11.6不同物质的导电性能 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年北师大版物理九年级11.6不同物质的导电性能 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-03-27 10:36:24 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

课题 第六节、不同物质的导电性能

备课组名称 九年级物理备课组 课模名称 自学引导,互助合作

设计者 实施者

教学背景分析 教学内容分析:教材从生活中常见的导线入手,学生通过探究鉴别生活中各类物质的导电性能,从而引出导体和绝缘体,再进一步建立电阻的概念。因此本节课前部分是对电阻概念建立的必要过程,学生深刻理解导体和绝缘体导电和不容易导电的本质。 学生情况分析:本节课的教学对象是初三学生,对于导体、绝缘体和电阻的概念,学生已经有了一定的认识,但对物质导电性的微观解释和电阻概念并不太了解,教学中可以通过实验现象丰富学生的感性认识,帮助学生建立概念。 教学方法:教材从生活中常见的导线入手,学生通过探究鉴别生活中各类物质的导电性能,从而引出导体和绝缘体,再进一步建立电阻的概念。通过半导体材料应用的介绍,让学生了解现代科学技术对改善人们生活的作用,从而使他们意识到科学与自身和社会发展的密切联系。通过自主探究,让学生亲历解决问题的过程,体会研究问题的方法,激发学习的兴趣,培养学生的辩证唯物主义态度和渗透安全用电的意识。

课程目标 教学目标 知识与技能: (1)了解我们周围的哪些物体属于导体,哪些物体属于绝缘体; (2)知道电阻是表示导体对电流阻碍作用大小的物理量,掌握电阻的单位及其换算。了解物质导电性能的微观解释。 过程和方法: (1)通过自主探究实验,了解生活中什么物体属于导体,什么物体属于绝缘体。在自主探究过程中,提升解决问题的能力。 (2)通过演示实验知道导体和绝缘体是相对的,在一定条件下它们可以相互转化,由此树立辩证看问题的意识。 3.情感、态度与价值观:通过本节课学习,学会研究问题的方法,激发学习兴趣 4.重点:(1)实验探究物体导电性的过程。 (2)导体、绝缘体、电阻概念的建立。 5.难点:导体和绝缘体可以相互转化的条件和原因

教学过程

教学阶段 说明:行距、列距可根据内容调整,栏目不能改动,个人批注直接写在空白地方。

教学内容 活动设计 设计意图

复习、引入 新课引入 情境1:教师展示几段不同类型的导线,当场剖开,可看到外面的塑料外套和里面的金属丝。 问题:为什么绝大部分导线都是这样设计?能不能换一下,用塑料或橡胶做内导线,金属做外套?这样会有什么问题产生? 引出:物体的导电性及用电安全,为下面的实验设计做准备

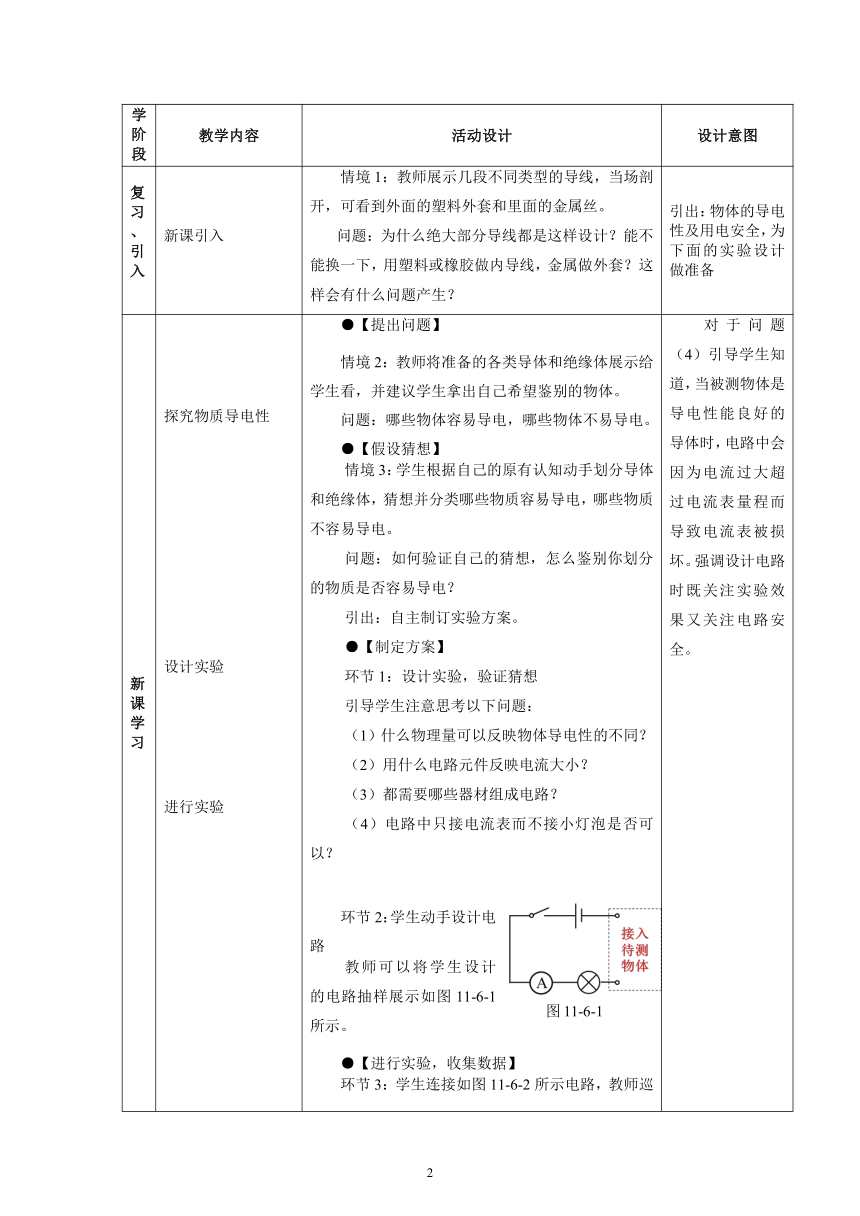

新课学习 探究物质导电性 设计实验 进行实验 建立导体和绝缘体的概念 导电性不同的微观解释 导体和绝缘体都是理想的电工材料 电阻概念的建立 ●【提出问题】 情境2:教师将准备的各类导体和绝缘体展示给学生看,并建议学生拿出自己希望鉴别的物体。 问题:哪些物体容易导电,哪些物体不易导电。 ●【假设猜想】 情境3:学生根据自己的原有认知动手划分导体和绝缘体,猜想并分类哪些物质容易导电,哪些物质不容易导电。 问题:如何验证自己的猜想,怎么鉴别你划分的物质是否容易导电? 引出:自主制订实验方案。 ●【制定方案】 环节1:设计实验,验证猜想 引导学生注意思考以下问题: (1)什么物理量可以反映物体导电性的不同? (2)用什么电路元件反映电流大小? (3)都需要哪些器材组成电路? (4)电路中只接电流表而不接小灯泡是否可以? 环节2:学生动手设计电路 (

图11-6-1

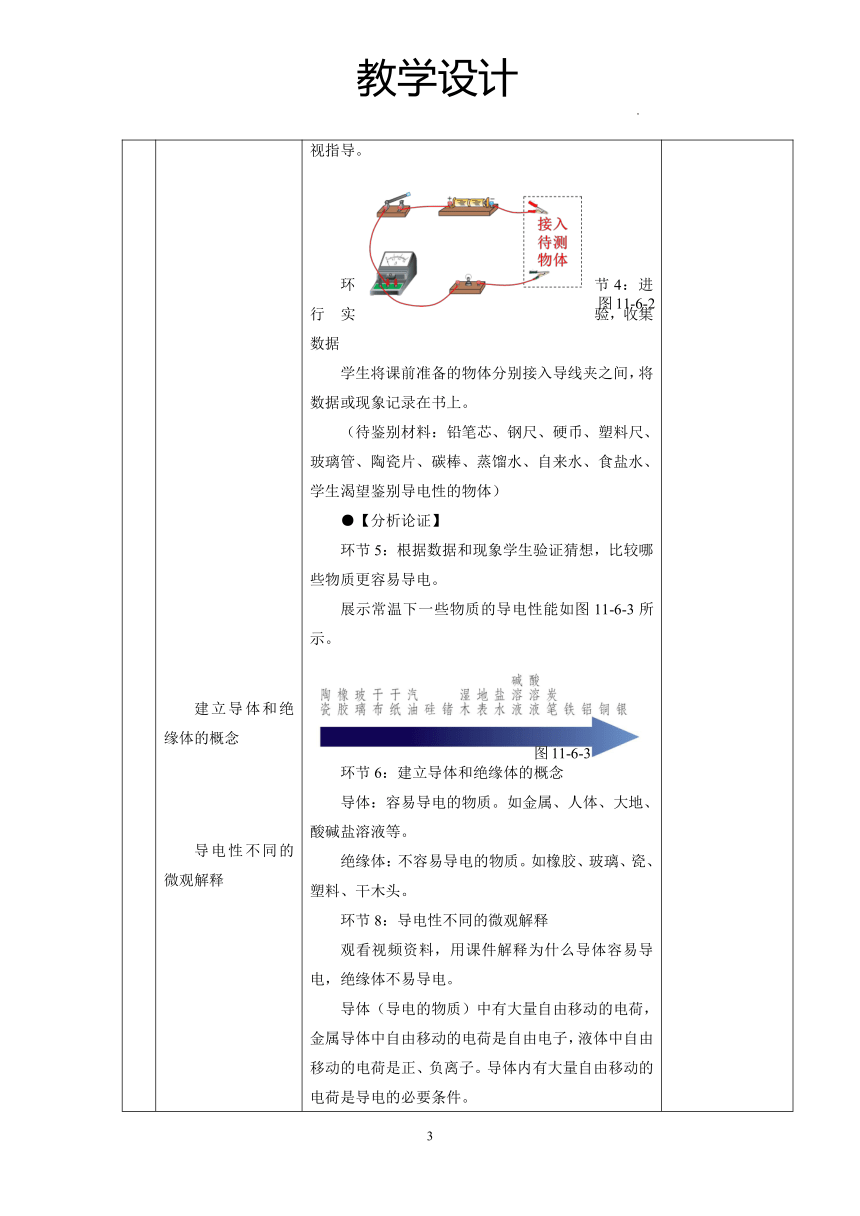

)教师可以将学生设计的电路抽样展示如图11-6-1所示。 ●【进行实验,收集数据】 环节3:学生连接如图11-6-2所示电路,教师巡视指导。 (

图11-6-2

) 环节4:进行实验,收集数据 学生将课前准备的物体分别接入导线夹之间,将数据或现象记录在书上。 (待鉴别材料:铅笔芯、钢尺、硬币、塑料尺、玻璃管、陶瓷片、碳棒、蒸馏水、自来水、食盐水、学生渴望鉴别导电性的物体) ●【分析论证】 环节5:根据数据和现象学生验证猜想,比较哪些物质更容易导电。 展示常温下一些物质的导电性能如图11-6-3所示。 (

图11-6-3

) 环节6:建立导体和绝缘体的概念 导体:容易导电的物质。如金属、人体、大地、酸碱盐溶液等。 绝缘体:不容易导电的物质。如橡胶、玻璃、瓷、塑料、干木头。 环节8:导电性不同的微观解释 观看视频资料,用课件解释为什么导体容易导电,绝缘体不易导电。 导体(导电的物质)中有大量自由移动的电荷,金属导体中自由移动的电荷是自由电子,液体中自由移动的电荷是正、负离子。导体内有大量自由移动的电荷是导电的必要条件。 绝缘体中,电荷几乎都被束缚在原子的范围内而不能自由移动,可自由移动的电荷很少,因此不容易导电。 环节9:导电性能是一成不变的吗?(人体在干燥和潮湿时的导电情况) 让学生两只手分别握住导线夹子,观察电流表示数;让同一学生把手弄湿后再次握住导线夹子,观察电流表示数 湿手握住导线夹子,电流表示数变大,引出一定条件下导电性是会变化的,同时引导学生注意用电安全。 环节10:导体和绝缘体是相对的 演示实验,注意安全,渗透辩证认识事物的科学观点。 (

图11-6-4

) 如图11-6-4所示,将一个完好的灯泡与一个没有灯丝的灯泡串联在一起,接在220V电压下,由于玻璃在通常情况下是绝缘体,闭合开关后,电路仍旧是断路,完好的那只灯泡并不发光。用酒精灯对玻璃芯加热,当玻璃芯温度逐渐升高并发红时,我们看到灯泡亮了。这说明将玻璃芯加热到一定温度时,它由绝缘体变成了导体,使灯泡发光。 学生观察分析,思考微观解释,归纳得出:导体和绝缘体并不是绝对的,有些绝缘体在外界条件改变时会变成导体。 环节11:半导体(导体和绝缘体间没有绝对的界限) (

图11-6-5

) 热敏电阻连入电路中,闭合开关,观察电流表的示数。如图11-6-5所示,用点燃的火柴对热敏电阻稍稍加热,观察电流表的示数有什么变化。再把热敏电阻放到凉水里,电流表的示数又会有什么变化?观察到,电流表示数先增大、后减小,说明热敏电阻的导电性能会随温度的变化发生改变,温度越高,其导电性能越强。 光敏电阻连入电路中,闭合开关,观察电流表的示数。用一张纸片挡住一部分光,观察电流表的示数。观察到,光较暗时,电流表的示数变小了,说明光敏电阻的导电性能会随光照强度的改变发生变化,光照强度越大,其导电性能越强。 通过以上实验,可以看出,导体和绝缘体之间是没有绝对界限的。导体在一定条件下可以转化为绝缘体,绝缘体在一定条件下也可以转化为导体。 阅读材料,半导体:导电性能介于导体和绝缘体之间。拓宽视野,对物质按导电性分类形成完整的知识结构。 (

图11-6-6

) 如图11-6-6所示,展示钳子、改锥等生活中常见的物品,让学生辨识哪部分是导体哪部分绝缘体,体会导体和绝缘体都是理想的电工材料。同时提高学生安全用电意识。 环节1:电阻R 在上面学生探究实验过程中,有些物体虽然都是导体,但把他们接入同一电路中,我们观察到电流表的示数是不同的,即不同物体对电流的阻碍作用是不同。 引出电阻概念。 电阻是表示导体对电流的阻碍作用大小的物理量。理解电阻是导体本身的一种性质。 电路图符号 环节2:电阻的单位 单位: 欧姆 简称欧,符号Ω。 单位换算 1MΩ=103kΩ=106Ω 电阻单位的感性认识: 手电筒中小灯泡电阻:几欧~十几欧 白炽灯电阻:几百欧~几千欧 人体正常电阻:104欧~105欧 人体潮湿电阻:103欧以下 我们用潮湿的手去触摸用电器会更危险。 环节3:常见电阻介绍——电阻器 演示常用的电阻器,可发到学生手里,引导学生关注生活。 对于问题(4)引导学生知道,当被测物体是导电性能良好的导体时,电路中会因为电流过大超过电流表量程而导致电流表被损坏。强调设计电路时既关注实验效果又关注电路安全。 通过演示实验知道导体和绝缘体是相对的,在一定条件下它们可以相互转化

拓展 提升

课堂小结 1. 容易导电的物质称为导体,不容易导电的物质称为绝缘体,半导体的导电性能介于导体和绝缘体之间。 2. 导体容易导电是因为导体中有大量能够自由移动的电荷。 3. 导体和绝缘体之间没有绝对的界限,一定条件下可以相互转化。 4.导体和绝缘体都是理想的电工材料。 5.电阻是表示导体对电流阻碍作用的大小,电阻是导体本身的性质。

板书设计

分层作业

教学反思(或我的教育教学故事)

2

5

课题 第六节、不同物质的导电性能

备课组名称 九年级物理备课组 课模名称 自学引导,互助合作

设计者 实施者

教学背景分析 教学内容分析:教材从生活中常见的导线入手,学生通过探究鉴别生活中各类物质的导电性能,从而引出导体和绝缘体,再进一步建立电阻的概念。因此本节课前部分是对电阻概念建立的必要过程,学生深刻理解导体和绝缘体导电和不容易导电的本质。 学生情况分析:本节课的教学对象是初三学生,对于导体、绝缘体和电阻的概念,学生已经有了一定的认识,但对物质导电性的微观解释和电阻概念并不太了解,教学中可以通过实验现象丰富学生的感性认识,帮助学生建立概念。 教学方法:教材从生活中常见的导线入手,学生通过探究鉴别生活中各类物质的导电性能,从而引出导体和绝缘体,再进一步建立电阻的概念。通过半导体材料应用的介绍,让学生了解现代科学技术对改善人们生活的作用,从而使他们意识到科学与自身和社会发展的密切联系。通过自主探究,让学生亲历解决问题的过程,体会研究问题的方法,激发学习的兴趣,培养学生的辩证唯物主义态度和渗透安全用电的意识。

课程目标 教学目标 知识与技能: (1)了解我们周围的哪些物体属于导体,哪些物体属于绝缘体; (2)知道电阻是表示导体对电流阻碍作用大小的物理量,掌握电阻的单位及其换算。了解物质导电性能的微观解释。 过程和方法: (1)通过自主探究实验,了解生活中什么物体属于导体,什么物体属于绝缘体。在自主探究过程中,提升解决问题的能力。 (2)通过演示实验知道导体和绝缘体是相对的,在一定条件下它们可以相互转化,由此树立辩证看问题的意识。 3.情感、态度与价值观:通过本节课学习,学会研究问题的方法,激发学习兴趣 4.重点:(1)实验探究物体导电性的过程。 (2)导体、绝缘体、电阻概念的建立。 5.难点:导体和绝缘体可以相互转化的条件和原因

教学过程

教学阶段 说明:行距、列距可根据内容调整,栏目不能改动,个人批注直接写在空白地方。

教学内容 活动设计 设计意图

复习、引入 新课引入 情境1:教师展示几段不同类型的导线,当场剖开,可看到外面的塑料外套和里面的金属丝。 问题:为什么绝大部分导线都是这样设计?能不能换一下,用塑料或橡胶做内导线,金属做外套?这样会有什么问题产生? 引出:物体的导电性及用电安全,为下面的实验设计做准备

新课学习 探究物质导电性 设计实验 进行实验 建立导体和绝缘体的概念 导电性不同的微观解释 导体和绝缘体都是理想的电工材料 电阻概念的建立 ●【提出问题】 情境2:教师将准备的各类导体和绝缘体展示给学生看,并建议学生拿出自己希望鉴别的物体。 问题:哪些物体容易导电,哪些物体不易导电。 ●【假设猜想】 情境3:学生根据自己的原有认知动手划分导体和绝缘体,猜想并分类哪些物质容易导电,哪些物质不容易导电。 问题:如何验证自己的猜想,怎么鉴别你划分的物质是否容易导电? 引出:自主制订实验方案。 ●【制定方案】 环节1:设计实验,验证猜想 引导学生注意思考以下问题: (1)什么物理量可以反映物体导电性的不同? (2)用什么电路元件反映电流大小? (3)都需要哪些器材组成电路? (4)电路中只接电流表而不接小灯泡是否可以? 环节2:学生动手设计电路 (

图11-6-1

)教师可以将学生设计的电路抽样展示如图11-6-1所示。 ●【进行实验,收集数据】 环节3:学生连接如图11-6-2所示电路,教师巡视指导。 (

图11-6-2

) 环节4:进行实验,收集数据 学生将课前准备的物体分别接入导线夹之间,将数据或现象记录在书上。 (待鉴别材料:铅笔芯、钢尺、硬币、塑料尺、玻璃管、陶瓷片、碳棒、蒸馏水、自来水、食盐水、学生渴望鉴别导电性的物体) ●【分析论证】 环节5:根据数据和现象学生验证猜想,比较哪些物质更容易导电。 展示常温下一些物质的导电性能如图11-6-3所示。 (

图11-6-3

) 环节6:建立导体和绝缘体的概念 导体:容易导电的物质。如金属、人体、大地、酸碱盐溶液等。 绝缘体:不容易导电的物质。如橡胶、玻璃、瓷、塑料、干木头。 环节8:导电性不同的微观解释 观看视频资料,用课件解释为什么导体容易导电,绝缘体不易导电。 导体(导电的物质)中有大量自由移动的电荷,金属导体中自由移动的电荷是自由电子,液体中自由移动的电荷是正、负离子。导体内有大量自由移动的电荷是导电的必要条件。 绝缘体中,电荷几乎都被束缚在原子的范围内而不能自由移动,可自由移动的电荷很少,因此不容易导电。 环节9:导电性能是一成不变的吗?(人体在干燥和潮湿时的导电情况) 让学生两只手分别握住导线夹子,观察电流表示数;让同一学生把手弄湿后再次握住导线夹子,观察电流表示数 湿手握住导线夹子,电流表示数变大,引出一定条件下导电性是会变化的,同时引导学生注意用电安全。 环节10:导体和绝缘体是相对的 演示实验,注意安全,渗透辩证认识事物的科学观点。 (

图11-6-4

) 如图11-6-4所示,将一个完好的灯泡与一个没有灯丝的灯泡串联在一起,接在220V电压下,由于玻璃在通常情况下是绝缘体,闭合开关后,电路仍旧是断路,完好的那只灯泡并不发光。用酒精灯对玻璃芯加热,当玻璃芯温度逐渐升高并发红时,我们看到灯泡亮了。这说明将玻璃芯加热到一定温度时,它由绝缘体变成了导体,使灯泡发光。 学生观察分析,思考微观解释,归纳得出:导体和绝缘体并不是绝对的,有些绝缘体在外界条件改变时会变成导体。 环节11:半导体(导体和绝缘体间没有绝对的界限) (

图11-6-5

) 热敏电阻连入电路中,闭合开关,观察电流表的示数。如图11-6-5所示,用点燃的火柴对热敏电阻稍稍加热,观察电流表的示数有什么变化。再把热敏电阻放到凉水里,电流表的示数又会有什么变化?观察到,电流表示数先增大、后减小,说明热敏电阻的导电性能会随温度的变化发生改变,温度越高,其导电性能越强。 光敏电阻连入电路中,闭合开关,观察电流表的示数。用一张纸片挡住一部分光,观察电流表的示数。观察到,光较暗时,电流表的示数变小了,说明光敏电阻的导电性能会随光照强度的改变发生变化,光照强度越大,其导电性能越强。 通过以上实验,可以看出,导体和绝缘体之间是没有绝对界限的。导体在一定条件下可以转化为绝缘体,绝缘体在一定条件下也可以转化为导体。 阅读材料,半导体:导电性能介于导体和绝缘体之间。拓宽视野,对物质按导电性分类形成完整的知识结构。 (

图11-6-6

) 如图11-6-6所示,展示钳子、改锥等生活中常见的物品,让学生辨识哪部分是导体哪部分绝缘体,体会导体和绝缘体都是理想的电工材料。同时提高学生安全用电意识。 环节1:电阻R 在上面学生探究实验过程中,有些物体虽然都是导体,但把他们接入同一电路中,我们观察到电流表的示数是不同的,即不同物体对电流的阻碍作用是不同。 引出电阻概念。 电阻是表示导体对电流的阻碍作用大小的物理量。理解电阻是导体本身的一种性质。 电路图符号 环节2:电阻的单位 单位: 欧姆 简称欧,符号Ω。 单位换算 1MΩ=103kΩ=106Ω 电阻单位的感性认识: 手电筒中小灯泡电阻:几欧~十几欧 白炽灯电阻:几百欧~几千欧 人体正常电阻:104欧~105欧 人体潮湿电阻:103欧以下 我们用潮湿的手去触摸用电器会更危险。 环节3:常见电阻介绍——电阻器 演示常用的电阻器,可发到学生手里,引导学生关注生活。 对于问题(4)引导学生知道,当被测物体是导电性能良好的导体时,电路中会因为电流过大超过电流表量程而导致电流表被损坏。强调设计电路时既关注实验效果又关注电路安全。 通过演示实验知道导体和绝缘体是相对的,在一定条件下它们可以相互转化

拓展 提升

课堂小结 1. 容易导电的物质称为导体,不容易导电的物质称为绝缘体,半导体的导电性能介于导体和绝缘体之间。 2. 导体容易导电是因为导体中有大量能够自由移动的电荷。 3. 导体和绝缘体之间没有绝对的界限,一定条件下可以相互转化。 4.导体和绝缘体都是理想的电工材料。 5.电阻是表示导体对电流阻碍作用的大小,电阻是导体本身的性质。

板书设计

分层作业

教学反思(或我的教育教学故事)

2

5

同课章节目录

- 第十章 机械能、内能及其转化

- 一 机械能

- 二 内能

- 三 探究——物质的比热容

- 四 热机

- 五 火箭

- 六 燃料的利用和环境保护

- 第十一章 简单电路

- 一 认识电路

- 二 学生实验:组装电路

- 三 电荷

- 四 电流

- 五 电压

- 六 探究——不同物质的导电性能

- 七 探究——影响电阻大小的因素

- 八 变阻器

- 第十二章 欧姆定律

- 一 学生实验:探究——电流与电压、电阻的关系

- 二 根据欧姆定律测量导体的电阻

- 三 串、并联电路中的电阻关系

- 四 欧姆定律的应用

- 第十三章 电功和电功率

- 一 电功和电能

- 二 电功率

- 三 学生实验:探究----小灯泡的电功率

- 四 电流的热效应

- 五 家庭电路

- 六 安全用电

- 第十四章 电磁现象

- 一 简单磁现象

- 二 磁场

- 三 电流的磁场

- 四 电磁铁及其应用

- 五 磁场对通电导线的作用力

- 六 直流电动机

- 七、学生实验:探究——产生感应电流的条件

- 第十五章 怎样传递信息——通信技术简介

- 一 电磁波

- 二 广播和电视

- 三 现代通信技术及发展前景

- 第十六章 粒子和宇宙

- 一 探索微观世界的历程

- 二 浩瀚的宇宙

- 三 能源:危机与希望