愚公移山

图片预览

文档简介

课件20张PPT。1《列子》愚公移山列子,名寇,又名御寇,战国前期郑国人,道家代表人物之一,其学本于黄帝、老子,主张清静无为。

作品:《列子》

这部书中保存不少古代寓言故事和神话传说。 教学目标:

1、积累文言文重要的实词、虚词。

2、理解课文深刻的寓意。

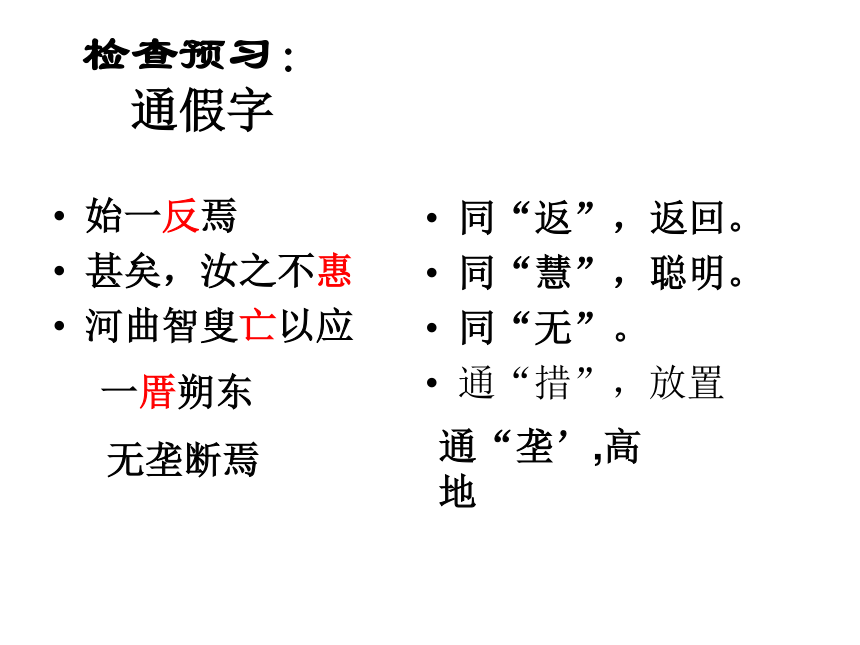

3、把握愚公这一人物形象,体会对比、衬托手法的表达效果。检查预习: 通假字始一反焉

甚矣,汝之不惠

河曲智叟亡以应

同“返”,返回。

同“慧”,聪明。

同“无”。

通“措”,放置一厝朔东无垄断焉通“垄’,高地重点词语

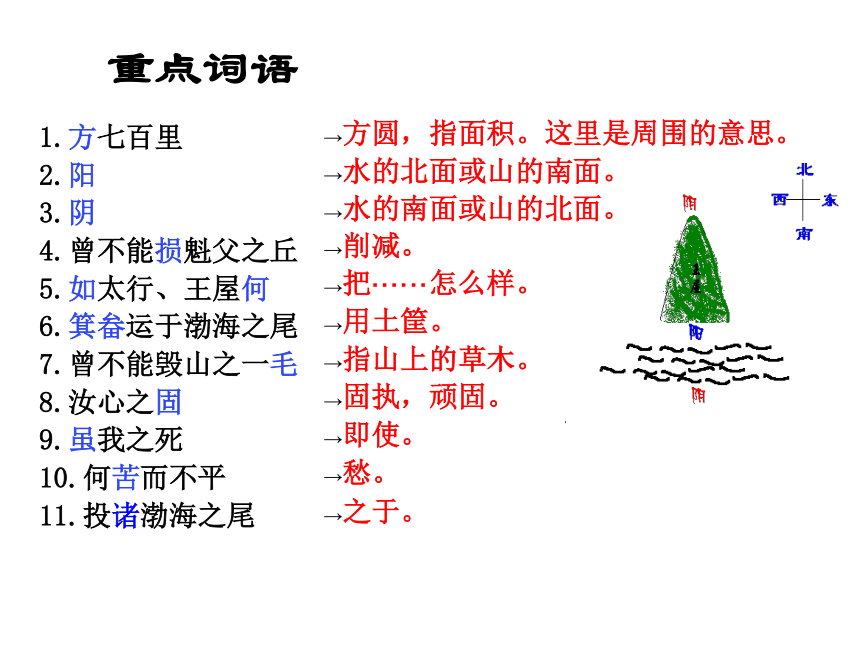

1.方七百里

2.阳

3.阴

4.曾不能损魁父之丘

5.如太行、王屋何

6.箕畚运于渤海之尾

7.曾不能毁山之一毛

8.汝心之固

9.虽我之死

10.何苦而不平

11.投诸渤海之尾

→方圆,指面积。这里是周围的意思。

→水的北面或山的南面。

→水的南面或山的北面。

→削减。

→把······怎么样。

→用土筐。

→指山上的草木。

→固执,顽固。

→即使。

→愁。

→之于。重要句子:

甚矣,汝之不惠。

遂率子孙荷担者三夫。

何苦而不平?

帝感其诚。

本在冀州之南,河阳之北。

一厝朔东,一厝雍南。→你太不聪明了!

→于是率领挑担子的三个儿孙。

→愁什么挖不平呢?

→天帝被愚公的诚心所感动。

→(这两座山)本来在冀州的南边,黄河的北边。

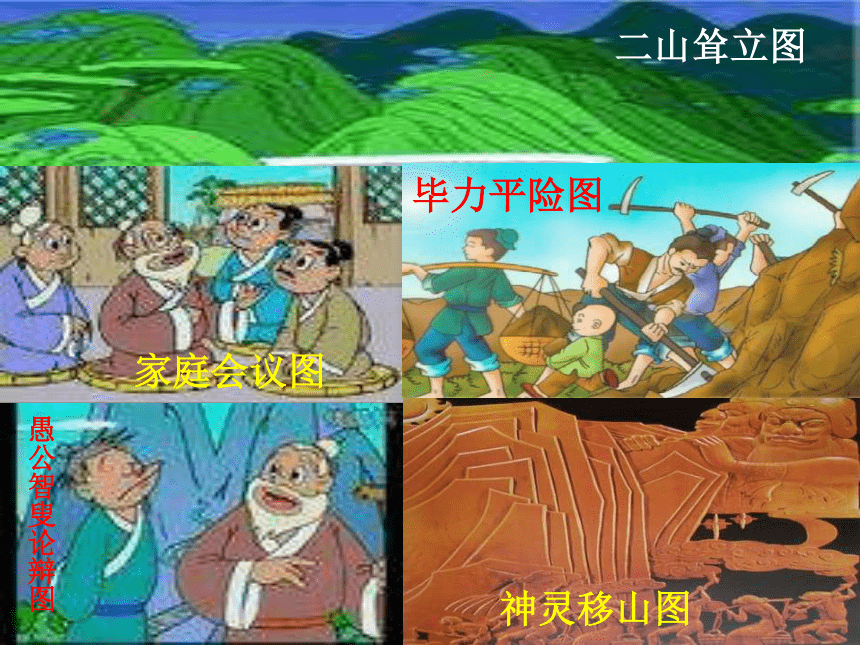

→一座放(在)朔方的东部,一座放(在)雍州的南边。倒装句被动句省略句二山耸立图家庭会议图毕力平险图愚公智叟论辩图神灵移山图 1.愚公要移的是两座什么样的山?

2.愚公为什么移山?

3.移山的目的是什么?

4.倒土的地点是哪里?

5.他们是怎样具体行动的?

6.山最终移掉了吗?

7.愚公决心移山要克服哪些困难?

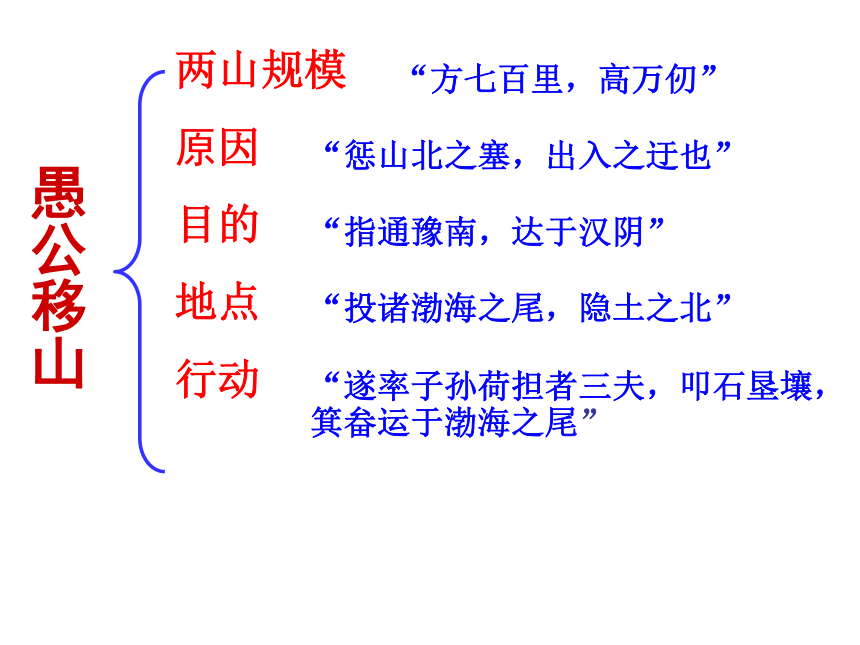

思考?两山规模

原因

目的

地点

行动

愚公移山 “方七百里,高万仞”

“惩山北之塞,出入之迂也”

“指通豫南,达于汉阴”

“投诸渤海之尾,隐土之北”

“遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾”

结局:“自此,冀之南,汉之阴, “无陇断焉” 神话不同于迷信,在生产力极不发达的条件下,人们幻想通过具有超人力量的神来帮助人类征服自然,反映了古代劳动人民的美好愿望。

神灵的出现使结尾具有浪漫主义色彩。讨论并归纳: (l)两座山非常大:太行、王屋二山,方七百里,高万仞。 (2)年老力衰,人员少:年且九十。遂率子孙荷担者三夫。 (3)工具简陋,运土路程远:箕畚运于渤海之尾,寒暑易节,始一反焉。愚公决心移山要克服哪些困难?为何写智叟这一人物?有发展的眼光大智大勇与困难作斗争不智、不勇

用静止的观点看问题 大勇大智

不惧怕困难

有雄心壮志

有实干精神

能持之以恒 愚公精神: 寓言只是用假托的故事,就某一点来晓喻一个道理,决不能以今天的科学技术进步来看待愚公的“愚”和智叟的“智”,也不能以今天提倡的“巧干”来要求愚公。

但也有人说愚公“有愚”,智叟“有智”,你的看法呢?

小结:愚公和智叟的对话,进一步表现了愚公移山的坚定意志和必胜信心。中心思想(寓意): 本文通过愚公移山的成功,反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力,也说明了要克服困难就必须下定决心,坚持奋斗的道理。对比和衬托手法二山高峻对比对比遗男热情帮助智叟顽固不化对比山神惊惧 天帝感动衬托愚公的坚强意志和必胜信念人少力微 工具简陋智叟消极 :

目光短浅

安于现状

自作聪明

不求进取,知难而退,

故步自封愚公积极 :

胸怀大志

远见卓识

坚持不懈请你用生动形象的语言把下面这一劳动场面描绘出来。 (愚公)遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。 于是愚公率领儿孙中稍长的三人挑着担,拿着镐上了山,凿岩石,挖泥土,挥汗如雨,号声震天,再用箕畚把土石运到渤海边上,山路上踏下的那一道道足迹成了山脊里最美的一道风景线。

加入描绘语句的给2分,只翻译的给1分。你从“愚公移山”故事中得到了哪些启示?(3分) 要点:①做事要有恒心,要不畏艰难险阻。 ②做事要发挥集体的力量。 ③要用发展的观点看问题。 ④对不同意见要以理服人。 ⑤有志者事竟成。…… 没有比脚更长的路,没有比人更高的山。?

作品:《列子》

这部书中保存不少古代寓言故事和神话传说。 教学目标:

1、积累文言文重要的实词、虚词。

2、理解课文深刻的寓意。

3、把握愚公这一人物形象,体会对比、衬托手法的表达效果。检查预习: 通假字始一反焉

甚矣,汝之不惠

河曲智叟亡以应

同“返”,返回。

同“慧”,聪明。

同“无”。

通“措”,放置一厝朔东无垄断焉通“垄’,高地重点词语

1.方七百里

2.阳

3.阴

4.曾不能损魁父之丘

5.如太行、王屋何

6.箕畚运于渤海之尾

7.曾不能毁山之一毛

8.汝心之固

9.虽我之死

10.何苦而不平

11.投诸渤海之尾

→方圆,指面积。这里是周围的意思。

→水的北面或山的南面。

→水的南面或山的北面。

→削减。

→把······怎么样。

→用土筐。

→指山上的草木。

→固执,顽固。

→即使。

→愁。

→之于。重要句子:

甚矣,汝之不惠。

遂率子孙荷担者三夫。

何苦而不平?

帝感其诚。

本在冀州之南,河阳之北。

一厝朔东,一厝雍南。→你太不聪明了!

→于是率领挑担子的三个儿孙。

→愁什么挖不平呢?

→天帝被愚公的诚心所感动。

→(这两座山)本来在冀州的南边,黄河的北边。

→一座放(在)朔方的东部,一座放(在)雍州的南边。倒装句被动句省略句二山耸立图家庭会议图毕力平险图愚公智叟论辩图神灵移山图 1.愚公要移的是两座什么样的山?

2.愚公为什么移山?

3.移山的目的是什么?

4.倒土的地点是哪里?

5.他们是怎样具体行动的?

6.山最终移掉了吗?

7.愚公决心移山要克服哪些困难?

思考?两山规模

原因

目的

地点

行动

愚公移山 “方七百里,高万仞”

“惩山北之塞,出入之迂也”

“指通豫南,达于汉阴”

“投诸渤海之尾,隐土之北”

“遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾”

结局:“自此,冀之南,汉之阴, “无陇断焉” 神话不同于迷信,在生产力极不发达的条件下,人们幻想通过具有超人力量的神来帮助人类征服自然,反映了古代劳动人民的美好愿望。

神灵的出现使结尾具有浪漫主义色彩。讨论并归纳: (l)两座山非常大:太行、王屋二山,方七百里,高万仞。 (2)年老力衰,人员少:年且九十。遂率子孙荷担者三夫。 (3)工具简陋,运土路程远:箕畚运于渤海之尾,寒暑易节,始一反焉。愚公决心移山要克服哪些困难?为何写智叟这一人物?有发展的眼光大智大勇与困难作斗争不智、不勇

用静止的观点看问题 大勇大智

不惧怕困难

有雄心壮志

有实干精神

能持之以恒 愚公精神: 寓言只是用假托的故事,就某一点来晓喻一个道理,决不能以今天的科学技术进步来看待愚公的“愚”和智叟的“智”,也不能以今天提倡的“巧干”来要求愚公。

但也有人说愚公“有愚”,智叟“有智”,你的看法呢?

小结:愚公和智叟的对话,进一步表现了愚公移山的坚定意志和必胜信心。中心思想(寓意): 本文通过愚公移山的成功,反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力,也说明了要克服困难就必须下定决心,坚持奋斗的道理。对比和衬托手法二山高峻对比对比遗男热情帮助智叟顽固不化对比山神惊惧 天帝感动衬托愚公的坚强意志和必胜信念人少力微 工具简陋智叟消极 :

目光短浅

安于现状

自作聪明

不求进取,知难而退,

故步自封愚公积极 :

胸怀大志

远见卓识

坚持不懈请你用生动形象的语言把下面这一劳动场面描绘出来。 (愚公)遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。 于是愚公率领儿孙中稍长的三人挑着担,拿着镐上了山,凿岩石,挖泥土,挥汗如雨,号声震天,再用箕畚把土石运到渤海边上,山路上踏下的那一道道足迹成了山脊里最美的一道风景线。

加入描绘语句的给2分,只翻译的给1分。你从“愚公移山”故事中得到了哪些启示?(3分) 要点:①做事要有恒心,要不畏艰难险阻。 ②做事要发挥集体的力量。 ③要用发展的观点看问题。 ④对不同意见要以理服人。 ⑤有志者事竟成。…… 没有比脚更长的路,没有比人更高的山。?