部编版语文八年级下册第8课《时间的脚印》课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版语文八年级下册第8课《时间的脚印》课件(共35张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-29 08:20:11 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

8 时间的脚印

识记“沙砾”“沟壑”“龟裂”“帷幕”“海枯石烂”等易考词语。

理解文章说明对象及内容,理清文章思路。(重点)

把握文章的说明顺序,品味生动有趣的语言。(重点)

激发探索大自然的兴趣,培养理性思考、自主探究的习惯。(难点)

学习目标

陶世龙,1929年生,四川安岳人,科普作家。著有《打开地下宝库的钥匙》《我们居住的星球》《谈天说地》等科普读物。

作者简介

本文选自《时间的脚印》(江苏教育出版社1999年版)。略有改动。本文是一篇科普文章,同时也是一篇很好的事理说明文。它所追踪的“时间的脚印”不在我们的日常生活中,而在岩石上。这些岩石在漫长的地质年代中生成和变化,是大自然的一种语言,留下了时间的印迹。

背景链接

读读写写

掸( ) 踪迹 装置

烘烤( ) 腐蚀( ) 砂砾( ) 山麓( ) 沟壑 ( ) 龟裂( )

帷幕( ) 海枯石烂

dǎn

hōnɡ

shí

lì

lù

hè

jūn

wéi

不解藏踪迹,浮萍一道开。(白居易《池上》)

打去尘土。

字词清单

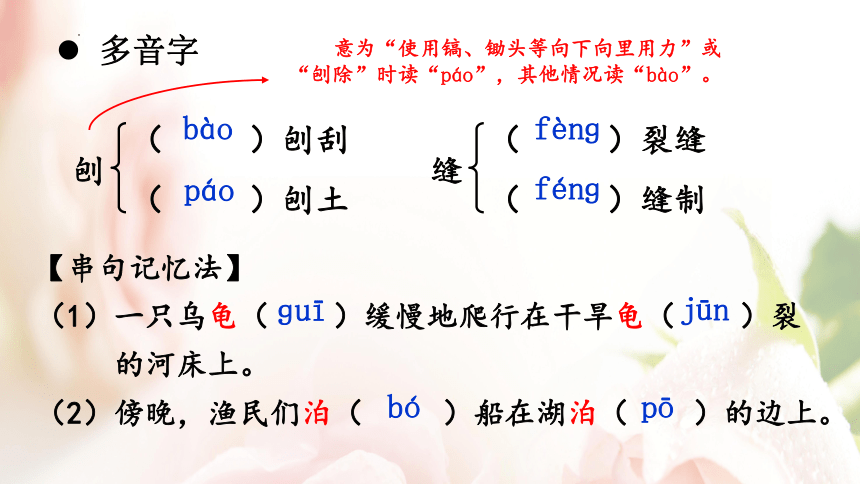

多音字

( )刨刮

( )刨土

刨

bào

páo

( )裂缝

( )缝制

缝

fènɡ

fénɡ

【串句记忆法】

(1)一只乌龟( )缓慢地爬行在干旱龟( )裂

的河床上。

(2)傍晚,渔民们泊( )船在湖泊( )的边上。

ɡuī

jūn

bó

pō

意为“使用镐、锄头等向下向里用力”或“刨除”时读“páo”,其他情况读“bào”。

形近字

崖( )山崖

涯( )天涯

yá

yá

浊( )浑浊

蚀( )腐蚀

zhuó

shí

楔( )楔形

锲( )锲而不舍

契( )默契

xiē

qiè

【形旁辨字法】 路在足下,踪( )迹可寻;千丝万缕,综( )合治理;糯米飘香,端午粽( )子。

qì

zōnɡ

zōnɡ

zònɡ

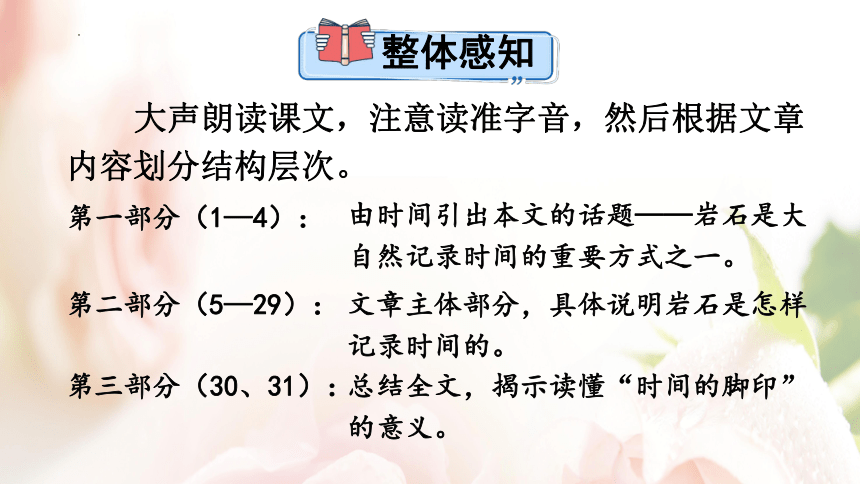

大声朗读课文,注意读准字音,然后根据文章内容划分结构层次。

第一部分(1—4):

由时间引出本文的话题——岩石是大自然记录时间的重要方式之一。

第二部分(5—29):

文章主体部分,具体说明岩石是怎样记录时间的。

第三部分(30、31):

总结全文,揭示读懂“时间的脚印”的意义。

整体感知

本文的标题是“时间的脚印”,本文的说明对象是时间吗?说说你的理解。

不是。本文所谈的“时间”,本质上是一个地质学概念。时间留下的“脚印”,其实就是地球变迁留下的印记,是大自然变迁的痕迹,是地质学和古生物学研究的对象,这也是本文的说明对象。

课文精讲

这一段介绍北京故宫“铜壶滴漏”的内容是否偏离了主旨?

【示例】没有偏离主旨。因为从作者的思路看,这一段是插叙,由前面谈到岩石能记录时间,自然联想到“铜壶滴漏”的计时方法,然后下一段,再从比较的角度提出问题——“岩石是怎样记下时间的”。

在北京故宫,我们还可以看到一种古老的计时装置:铜壶滴漏——水从一个铜壶缓缓地滴进另一个铜壶,时间过去了,这个壶里的水空了,那个壶里的水却又多了起来。时间是看不见的,但是我们用水滴记下了逝去的时间。

“时间的脚印”是在岩石生成过程中留下的,作者为什么要花大量的篇幅来说明岩石被破坏的过程呢?

为了给下文说明岩石生成做铺垫。没有“老”的岩石不断地被破坏,就没有“新”的岩石不断地生成,这是物质运动的规律。这样说明,会让读者对说明对象了解得更具体、更全面。

岩石是怎样记录时间的呢?

①岩石的“生”“死”(毁灭和新生)

②岩石保留的历史痕迹(“死”的石头、石头颜色、光滑擦痕)

③各种生物的化石

结合第9—14段的内容,概括岩石遭受破坏的因素。

遭受破

坏的因素

霜雪冷冻

冰河移动

人为破坏

水流冲刷

生物破坏

阳光烘烤

风的吹拂

酸类腐蚀

单独成段的句子有提示重点内容、表示层次结构、使文章脉络清晰等作用。请你找出本文中独句成段的段落,并说说它们的作用。

段落 作用

第1段:时间一年一年地过去。

强调说明了时间流逝的自然规律,引出下文对时间踪迹的记录。

第5段:岩石是怎样记下时间的呢?

过渡:内容上,提出问题,引发思考;结构上,承上启下。

(续表)

段落 作用

第7段:真的有“海枯石烂”的时候。

过渡:引出下文岩石“毁灭”的过程。

第11段:水和空气还能够进入岩石内部的孔隙中造成破坏。

引出下文雨水、海水和冰河对岩石的破坏。

第13段:地面上和地下的生物,也没有放弃对岩石的破坏。

补充说明生物对岩石的破坏。

(续表)

段落 作用

第18段:经过长期的重压和胶结,那些碎石和泥沙重新形成了岩石。

总结了岩石“毁灭”之后再度“新生”的过程。

第22段:岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹。

过渡:承上,收住有关岩石自身解体与新生的话题;启下,引出下文有关岩石上历史痕迹的解读。

第24段:从“死”的石头上,我们看到了地壳的活动。

承接上文,得出结论:岩石可以记录地壳活动。

(续表)

段落 作用

第27段:化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。

过渡:承上,点明化石的作用;启下,进一步说明化石是怎样帮助我们认识地球历史的发展过程的。

结合第15—18段内容,用思维导图梳理岩石从毁灭走向新生的过程。

分裂成砂砾、泥土

被风、水流带着旅行

沉积、越来越厚

受到挤压,紧密胶结

重新形成岩石

结合第19—21段内容,说说人类是怎样根据岩石来判断时间的。

①岩层厚度:1米厚(3000到10000年)。

②排列顺序:最早形成的“躺”在最下面;地壳运动使平卧的岩层变得歪斜甚至直立,但岩层间的顺序还不致打乱。

本文的说明顺序是什么?请结合文章内容具体分析。

本文从岩石可以记录时间,写到岩石怎样记录时间,最后写读懂岩石记录的重要意义,根据事物的内在联系,由浅入深、层层递进地说明,属于由概括到具体的逻辑顺序。

结合第22—29段内容,说说岩石保存了哪些历史的痕迹,留下了哪些时间的脚印。

岩石记录时间

地壳的活动

气候的变化

古代生物的状况

地球历史的发展过程

转眼就消逝的某些自然界活动

第27、28段运用了什么说明顺序?请结合具体内容进行分析。

第27、28段运用了从概括到具体、从事理到现象、从主要到次要的逻辑顺序。第27段先说“化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程”这一事理。第28段为了说明这一事理,分别举了“寒武纪”“石炭纪”“‘第四纪’冰河时期”的例子,而这三个例子又照应上文先写地壳运动在岩石上留下的脚印,再写气候在岩石上留下的脚印;从“很多”到“许多”再到“还有一些”,是从主要到次要的顺序。

地质年代相关知识

地质年代 起止时间 生物发展阶段

寒武纪 距今约5.42亿至 4.95亿年前 古生代的第一个纪。包括现生海洋动物几乎所有类群祖先在内的大量生物突然出现,最繁盛的是节肢动物三叶虫。

石炭纪 距今约3.589亿至2.989亿年前 古生代的第五个纪。爬行类出现,四足动物繁盛。植物发展迅速,构成大规模的森林和沼泽,为煤炭的形成提供了有利条件。

第四纪 距今258万年前至今 新生代的第三个纪,也是地质时期的最后一个纪。生物界面貌接近于现代,哺乳动物的属种进化最为明显。与现代人类有亲缘关系的早期人类(如北京猿人)的出现与进化成为本纪最重要的事件之一。

读课文最后一段,说说我们了解岩石记录时间的功能有什么现实意义。

【示例】了解了岩石的这一功能,不仅使我们增加了知识,而且还有助于我们去找寻地下的宝藏。如果我们熟悉了这些石头的历史,便有可能踏着历史的脚印,一步一步地走向地下的宝库。

你认为除了可以把岩石比作时间的脚印外,还可以比作什么?

岩石是历史的证人。

岩石是大自然的语言。

岩石是内蕴丰富的书。

本文有许多运用拟人化写法的语句,如何理解它们的作用?

狂风吹来了,洪水冲来了,冰河爬来了。

越是笨重的石块越跑不远,越是轻小的沙砾越能旅行到遥远的地方。

岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的“躺”在最下面。

这种写法,一是拉近了说明对象与读者之间的距离,读来亲切有味;二是增强了语言的形象性和表现力,使得所写的内容给读者留下更鲜明强烈的印象。

深入探究

时间的脚印

引出话题:岩石是大自然记录时间的一种重要方式

岩石怎样记录时间

读懂岩石记录的意义:增加知识、寻找宝藏、造福人类

岩石的毁灭与新生

岩石保留历史痕迹

各种生物化石

探索大自然的奥秘

结构梳理

本文运用准确、严密的说明语言,生动形象地说明了岩石能够记录时间的原因、记录时间的方式和人类读懂大自然这种记录的重大意义,以丰富的实例和富有启发性的语言,引起人们探索自然奥秘的兴趣。

主旨归纳

古代的更点计时法

这种计时方法专用于夜间计时。“更”和“点”是两种计时单位。汉代皇宫中值班人员分五个班次,按时更换,叫“五更”,由此便把一夜分为五更,每更为一个时辰(即现在的两个小时)。按更击鼓报时,又把每更分为五点,每点相当于现在的24分钟,“五更三点”即凌晨4时12分。

拓展延伸

五更对应时刻如下表:

五更 古代时刻 现代时间

一更 戌时 19:00—21:00

二更 亥时 21:00—23:00

三更 子时 23:00—01:00

四更 丑时 01:00—03:00

五更 寅时 03:00—05:00

偶 成

朱 熹

少年易老学难成,一寸光阴不可轻。

未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声。

【赏析】本诗意在劝勉青年人珍视光阴、努力向学,用以劝人,亦用于自警。全诗语言明白易懂,形象鲜明生动,将时间疾驰、岁月易逝的程度,用梦未觉和梧叶秋声来比喻,十分贴切,倍增劝勉的力量。

运用拟人化的手法写作

本文大量运用拟人化的手法,拉近了与读者之间的距离,把死寂的岩石写得生动有趣,增强了语言的形象性和表现力。请你也运用这种手法完成一次片段写作吧!

一课一得

写作指导

运用拟人化手法写作的要求:

①展开大胆的想象。要以现实生活为依据,突破时空的限制,进行大胆合理的想象。

②抓住事物的特质。所写的事物与人之间,在性格、情态、动作等方面应该有相近或相似之处,让其既具有物的特质,又拥有人的属性,追求“形似”与“神似”的和谐统一。

③表达深刻的寓意。运用拟人化的手法,不仅是为了文章的活泼生动,更重要的是便于作者情感的抒发,它可以使抽象的道理变得具体可感,深奥的道理变得浅显易懂,让读者在轻松愉快的阅读中能得到深刻的感悟,从而引起共鸣。

写作示范

我是一滴水,出生于高山之上。我和兄弟姐妹们计划来一次长途旅行,从高山出发,汇聚于大海。我刚抵达山脚,小溪就对我发出了邀请:“嗨!小水滴,我这里风景优美,你就在这儿住下吧!”我转身一看,溪水清澈见底,鱼儿畅游;溪边芳草萋萋,清香扑鼻……尽管如此,我依然摇摇头,坚定地拒绝了:“不,谢谢你。我还要向前游,大海才是我真正的归宿!”

通过第一人称“我”,把小水滴当作人来写,记叙了小水滴奔向大海途中的所见所闻。

找一找:文中运用了哪些说明方法,试举例说明。

课外阅读有关科普读物。

课后作业

8 时间的脚印

识记“沙砾”“沟壑”“龟裂”“帷幕”“海枯石烂”等易考词语。

理解文章说明对象及内容,理清文章思路。(重点)

把握文章的说明顺序,品味生动有趣的语言。(重点)

激发探索大自然的兴趣,培养理性思考、自主探究的习惯。(难点)

学习目标

陶世龙,1929年生,四川安岳人,科普作家。著有《打开地下宝库的钥匙》《我们居住的星球》《谈天说地》等科普读物。

作者简介

本文选自《时间的脚印》(江苏教育出版社1999年版)。略有改动。本文是一篇科普文章,同时也是一篇很好的事理说明文。它所追踪的“时间的脚印”不在我们的日常生活中,而在岩石上。这些岩石在漫长的地质年代中生成和变化,是大自然的一种语言,留下了时间的印迹。

背景链接

读读写写

掸( ) 踪迹 装置

烘烤( ) 腐蚀( ) 砂砾( ) 山麓( ) 沟壑 ( ) 龟裂( )

帷幕( ) 海枯石烂

dǎn

hōnɡ

shí

lì

lù

hè

jūn

wéi

不解藏踪迹,浮萍一道开。(白居易《池上》)

打去尘土。

字词清单

多音字

( )刨刮

( )刨土

刨

bào

páo

( )裂缝

( )缝制

缝

fènɡ

fénɡ

【串句记忆法】

(1)一只乌龟( )缓慢地爬行在干旱龟( )裂

的河床上。

(2)傍晚,渔民们泊( )船在湖泊( )的边上。

ɡuī

jūn

bó

pō

意为“使用镐、锄头等向下向里用力”或“刨除”时读“páo”,其他情况读“bào”。

形近字

崖( )山崖

涯( )天涯

yá

yá

浊( )浑浊

蚀( )腐蚀

zhuó

shí

楔( )楔形

锲( )锲而不舍

契( )默契

xiē

qiè

【形旁辨字法】 路在足下,踪( )迹可寻;千丝万缕,综( )合治理;糯米飘香,端午粽( )子。

qì

zōnɡ

zōnɡ

zònɡ

大声朗读课文,注意读准字音,然后根据文章内容划分结构层次。

第一部分(1—4):

由时间引出本文的话题——岩石是大自然记录时间的重要方式之一。

第二部分(5—29):

文章主体部分,具体说明岩石是怎样记录时间的。

第三部分(30、31):

总结全文,揭示读懂“时间的脚印”的意义。

整体感知

本文的标题是“时间的脚印”,本文的说明对象是时间吗?说说你的理解。

不是。本文所谈的“时间”,本质上是一个地质学概念。时间留下的“脚印”,其实就是地球变迁留下的印记,是大自然变迁的痕迹,是地质学和古生物学研究的对象,这也是本文的说明对象。

课文精讲

这一段介绍北京故宫“铜壶滴漏”的内容是否偏离了主旨?

【示例】没有偏离主旨。因为从作者的思路看,这一段是插叙,由前面谈到岩石能记录时间,自然联想到“铜壶滴漏”的计时方法,然后下一段,再从比较的角度提出问题——“岩石是怎样记下时间的”。

在北京故宫,我们还可以看到一种古老的计时装置:铜壶滴漏——水从一个铜壶缓缓地滴进另一个铜壶,时间过去了,这个壶里的水空了,那个壶里的水却又多了起来。时间是看不见的,但是我们用水滴记下了逝去的时间。

“时间的脚印”是在岩石生成过程中留下的,作者为什么要花大量的篇幅来说明岩石被破坏的过程呢?

为了给下文说明岩石生成做铺垫。没有“老”的岩石不断地被破坏,就没有“新”的岩石不断地生成,这是物质运动的规律。这样说明,会让读者对说明对象了解得更具体、更全面。

岩石是怎样记录时间的呢?

①岩石的“生”“死”(毁灭和新生)

②岩石保留的历史痕迹(“死”的石头、石头颜色、光滑擦痕)

③各种生物的化石

结合第9—14段的内容,概括岩石遭受破坏的因素。

遭受破

坏的因素

霜雪冷冻

冰河移动

人为破坏

水流冲刷

生物破坏

阳光烘烤

风的吹拂

酸类腐蚀

单独成段的句子有提示重点内容、表示层次结构、使文章脉络清晰等作用。请你找出本文中独句成段的段落,并说说它们的作用。

段落 作用

第1段:时间一年一年地过去。

强调说明了时间流逝的自然规律,引出下文对时间踪迹的记录。

第5段:岩石是怎样记下时间的呢?

过渡:内容上,提出问题,引发思考;结构上,承上启下。

(续表)

段落 作用

第7段:真的有“海枯石烂”的时候。

过渡:引出下文岩石“毁灭”的过程。

第11段:水和空气还能够进入岩石内部的孔隙中造成破坏。

引出下文雨水、海水和冰河对岩石的破坏。

第13段:地面上和地下的生物,也没有放弃对岩石的破坏。

补充说明生物对岩石的破坏。

(续表)

段落 作用

第18段:经过长期的重压和胶结,那些碎石和泥沙重新形成了岩石。

总结了岩石“毁灭”之后再度“新生”的过程。

第22段:岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹。

过渡:承上,收住有关岩石自身解体与新生的话题;启下,引出下文有关岩石上历史痕迹的解读。

第24段:从“死”的石头上,我们看到了地壳的活动。

承接上文,得出结论:岩石可以记录地壳活动。

(续表)

段落 作用

第27段:化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。

过渡:承上,点明化石的作用;启下,进一步说明化石是怎样帮助我们认识地球历史的发展过程的。

结合第15—18段内容,用思维导图梳理岩石从毁灭走向新生的过程。

分裂成砂砾、泥土

被风、水流带着旅行

沉积、越来越厚

受到挤压,紧密胶结

重新形成岩石

结合第19—21段内容,说说人类是怎样根据岩石来判断时间的。

①岩层厚度:1米厚(3000到10000年)。

②排列顺序:最早形成的“躺”在最下面;地壳运动使平卧的岩层变得歪斜甚至直立,但岩层间的顺序还不致打乱。

本文的说明顺序是什么?请结合文章内容具体分析。

本文从岩石可以记录时间,写到岩石怎样记录时间,最后写读懂岩石记录的重要意义,根据事物的内在联系,由浅入深、层层递进地说明,属于由概括到具体的逻辑顺序。

结合第22—29段内容,说说岩石保存了哪些历史的痕迹,留下了哪些时间的脚印。

岩石记录时间

地壳的活动

气候的变化

古代生物的状况

地球历史的发展过程

转眼就消逝的某些自然界活动

第27、28段运用了什么说明顺序?请结合具体内容进行分析。

第27、28段运用了从概括到具体、从事理到现象、从主要到次要的逻辑顺序。第27段先说“化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程”这一事理。第28段为了说明这一事理,分别举了“寒武纪”“石炭纪”“‘第四纪’冰河时期”的例子,而这三个例子又照应上文先写地壳运动在岩石上留下的脚印,再写气候在岩石上留下的脚印;从“很多”到“许多”再到“还有一些”,是从主要到次要的顺序。

地质年代相关知识

地质年代 起止时间 生物发展阶段

寒武纪 距今约5.42亿至 4.95亿年前 古生代的第一个纪。包括现生海洋动物几乎所有类群祖先在内的大量生物突然出现,最繁盛的是节肢动物三叶虫。

石炭纪 距今约3.589亿至2.989亿年前 古生代的第五个纪。爬行类出现,四足动物繁盛。植物发展迅速,构成大规模的森林和沼泽,为煤炭的形成提供了有利条件。

第四纪 距今258万年前至今 新生代的第三个纪,也是地质时期的最后一个纪。生物界面貌接近于现代,哺乳动物的属种进化最为明显。与现代人类有亲缘关系的早期人类(如北京猿人)的出现与进化成为本纪最重要的事件之一。

读课文最后一段,说说我们了解岩石记录时间的功能有什么现实意义。

【示例】了解了岩石的这一功能,不仅使我们增加了知识,而且还有助于我们去找寻地下的宝藏。如果我们熟悉了这些石头的历史,便有可能踏着历史的脚印,一步一步地走向地下的宝库。

你认为除了可以把岩石比作时间的脚印外,还可以比作什么?

岩石是历史的证人。

岩石是大自然的语言。

岩石是内蕴丰富的书。

本文有许多运用拟人化写法的语句,如何理解它们的作用?

狂风吹来了,洪水冲来了,冰河爬来了。

越是笨重的石块越跑不远,越是轻小的沙砾越能旅行到遥远的地方。

岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的“躺”在最下面。

这种写法,一是拉近了说明对象与读者之间的距离,读来亲切有味;二是增强了语言的形象性和表现力,使得所写的内容给读者留下更鲜明强烈的印象。

深入探究

时间的脚印

引出话题:岩石是大自然记录时间的一种重要方式

岩石怎样记录时间

读懂岩石记录的意义:增加知识、寻找宝藏、造福人类

岩石的毁灭与新生

岩石保留历史痕迹

各种生物化石

探索大自然的奥秘

结构梳理

本文运用准确、严密的说明语言,生动形象地说明了岩石能够记录时间的原因、记录时间的方式和人类读懂大自然这种记录的重大意义,以丰富的实例和富有启发性的语言,引起人们探索自然奥秘的兴趣。

主旨归纳

古代的更点计时法

这种计时方法专用于夜间计时。“更”和“点”是两种计时单位。汉代皇宫中值班人员分五个班次,按时更换,叫“五更”,由此便把一夜分为五更,每更为一个时辰(即现在的两个小时)。按更击鼓报时,又把每更分为五点,每点相当于现在的24分钟,“五更三点”即凌晨4时12分。

拓展延伸

五更对应时刻如下表:

五更 古代时刻 现代时间

一更 戌时 19:00—21:00

二更 亥时 21:00—23:00

三更 子时 23:00—01:00

四更 丑时 01:00—03:00

五更 寅时 03:00—05:00

偶 成

朱 熹

少年易老学难成,一寸光阴不可轻。

未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声。

【赏析】本诗意在劝勉青年人珍视光阴、努力向学,用以劝人,亦用于自警。全诗语言明白易懂,形象鲜明生动,将时间疾驰、岁月易逝的程度,用梦未觉和梧叶秋声来比喻,十分贴切,倍增劝勉的力量。

运用拟人化的手法写作

本文大量运用拟人化的手法,拉近了与读者之间的距离,把死寂的岩石写得生动有趣,增强了语言的形象性和表现力。请你也运用这种手法完成一次片段写作吧!

一课一得

写作指导

运用拟人化手法写作的要求:

①展开大胆的想象。要以现实生活为依据,突破时空的限制,进行大胆合理的想象。

②抓住事物的特质。所写的事物与人之间,在性格、情态、动作等方面应该有相近或相似之处,让其既具有物的特质,又拥有人的属性,追求“形似”与“神似”的和谐统一。

③表达深刻的寓意。运用拟人化的手法,不仅是为了文章的活泼生动,更重要的是便于作者情感的抒发,它可以使抽象的道理变得具体可感,深奥的道理变得浅显易懂,让读者在轻松愉快的阅读中能得到深刻的感悟,从而引起共鸣。

写作示范

我是一滴水,出生于高山之上。我和兄弟姐妹们计划来一次长途旅行,从高山出发,汇聚于大海。我刚抵达山脚,小溪就对我发出了邀请:“嗨!小水滴,我这里风景优美,你就在这儿住下吧!”我转身一看,溪水清澈见底,鱼儿畅游;溪边芳草萋萋,清香扑鼻……尽管如此,我依然摇摇头,坚定地拒绝了:“不,谢谢你。我还要向前游,大海才是我真正的归宿!”

通过第一人称“我”,把小水滴当作人来写,记叙了小水滴奔向大海途中的所见所闻。

找一找:文中运用了哪些说明方法,试举例说明。

课外阅读有关科普读物。

课后作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读