统编版高中语文选择性必修中册第一单元《社会历史的决定性基础》《改造我们的学习》《人的正确思想是从哪里来的》《实践是检验真理的唯一标准》课件(31张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修中册第一单元《社会历史的决定性基础》《改造我们的学习》《人的正确思想是从哪里来的》《实践是检验真理的唯一标准》课件(31张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 671.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

编教材选择性必修(中)第一单元

《社会历史的决定性基础》

《改造我们的学习》

《人的正确思想从哪里来》

《实践是检验真理的唯一标准》

学习任务:

1.通过梳理、归纳、比较,了解文章观点形成的背景,体会理性探索的精神;

2.梳理文章思路,感受逻辑严密的论证结构;

3.分析论证方法,感受思辨的力量;

4.赏析语言特点、感受语言的准确表达;

一、明确写作背景及意图

抓住文章关键词、关键句,分析四篇文章的写作背景及意图

《社会历史的决定性基础》

写作背景:19世纪90年代,资产阶级学者和德国党内的机会主义者大肆歪曲、攻击和篡改马克思主义唯物史观。或鼓吹思想、理性是社会发展的决定性因素,否定经济条件归根到底具有决定性作用。或宣扬只有经济状况才是原因,才是唯一积极的因素,否认上层建筑的作用,进而达到解除无产阶级思想武装,反对无产阶级革命的目的。这些谬论,在德国大学生中引起了思想混乱。

写作意图:恩格斯于1894年1月25日写给瓦尔特·博尔吉乌斯的信,就是为了澄清这些错误思想。

《改造我们的学习》

写作背景:中国共产党在历史上曾发生过几次“左”倾和右倾错误,给革命事业造成巨大损失。根本原因:当时的领导者不是从中国革命的具体情况出发,把马克思列宁主义理论同中国革命的实际相结合,而是从主观臆断出发,教条主义地对待马克思列宁主义理论。遵义会议后虽然对左、右倾的错误进行了纠正,但由于当时处于战争条件下,形势变化快,对这些错误思想的根源一直没来得及清算,机会主义和教条主义思想影响在党内还存在着,对党的正确路线的执行有很大干扰。抗日战争爆发后,新党员大量增加,许多人出身于小资产阶级,思想还没有彻底转变,这也对党的思想作风产生了一定的不良作用。

写作意图:为了纯洁党的作风,清算左、右倾机会主义的思想影响,提高党的战斗力,党在1941年发动了著名的延安整风运动,对全党和全体干部进行一次深刻的马列主义教育。毛泽东同志号召全党坚持理论联系实际,反对主观主义。

《人的正确思想从哪里来》

写作背景:1962年,一场持久的大规模的全国城乡社会主义教育运动开展起来。1963年,中共中央在杭州召开总结“四清”运动试点经验的小型会议,讨论农村社会主义教育问题。会议讨论和通过了《中共中央关于目前农村工作中若干问题的决定(草案)》(即《前十条》),要求全国各地把农村社会主义教育运动的十个问题“放在首要位置去研究,并且就有关工作订出计划,全面部署,抓紧时机,在不误生产、密切结合生产的条件下,分期分批地有步骤地推行,争取在两三年内全部办到,并力求办好”。

写作意图:中共中央印发这个文件前,毛泽东同志在前面加写了具有前言性质的《人的正确思想是从哪里来的?》的一大段内容,提出应当对我们的同志进行辩证唯物主义认识论的教育。

《实践是检验真理的唯一标准》

写作背景: 1976年10月,党中央粉碎“四人帮”,结束了延续十年之久的“文化大革命”,党面临着思想、政治、组织等各个领域全面拨乱反正的任务。邓小平和许多老一辈无产阶级革命家从不同角度提出,要恢复和发扬党的实事求是的优良作风,正确认识与把握理论和实践的关系。

写作意图:为了纠正“两个凡是”的思想流毒。(凡是毛主席作出的决策,我们都坚决维护;凡是毛主席的指示,我们都始终不渝地遵循。)1978年5月11日,《光明日报》发表本报特约评论员文章《实践是检验真理的唯一标准》,由此引发了一场关于真理标准问题的大讨论。

二、梳理论证思路

方法一:师生共同完成《社会历史的决定性基础》一文的文章思路,学生自主完成其余3篇文章的思路梳理后,交流完善。

方法二:学生自主阅读课文后,完成《步步高笔记》每篇文章的思路填空。

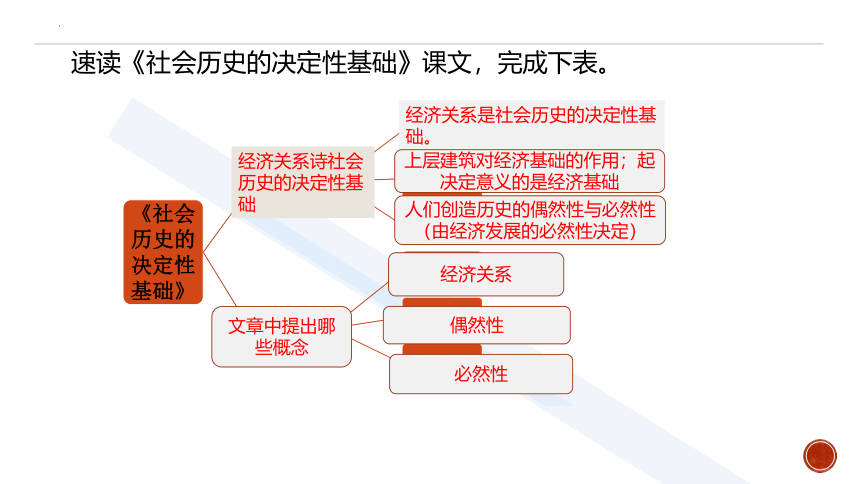

速读《社会历史的决定性基础》课文,完成下表。

经济关系诗社会历史的决定性基础

经济关系是社会历史的决定性基础。

上层建筑对经济基础的作用;起决定意义的是经济基础

人们创造历史的偶然性与必然性

(由经济发展的必然性决定)

文章中提出哪些概念

经济关系

偶然性

必然性

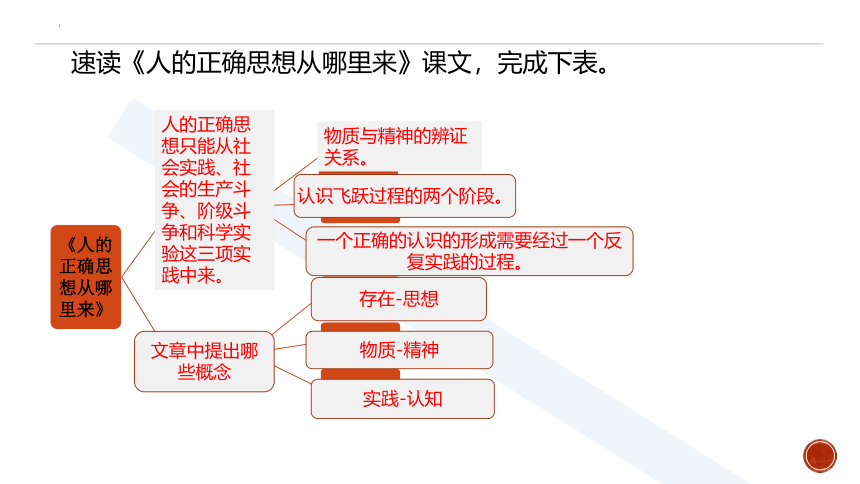

速读《人的正确思想从哪里来》课文,完成下表。

人的正确思想只能从社会实践、社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。

物质与精神的辨证关系。

认识飞跃过程的两个阶段。

一个正确的认识的形成需要经过一个反复实践的过程。

文章中提出哪些概念

存在-思想

物质-精神

实践-认知

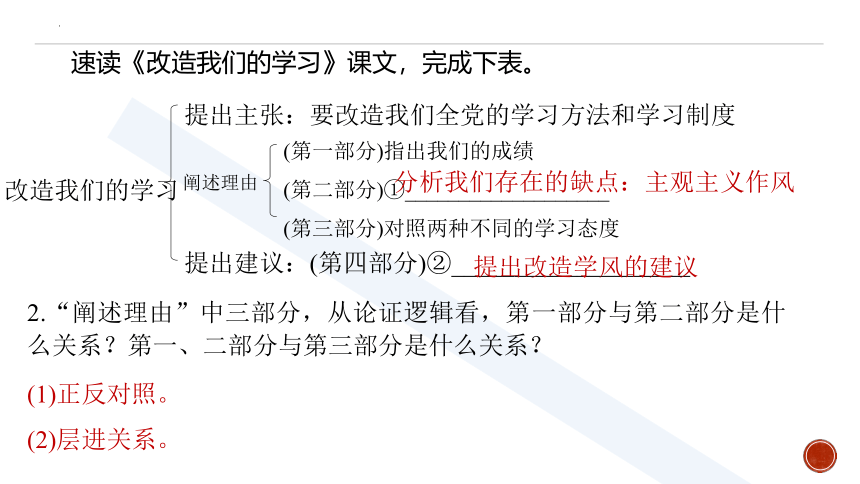

速读《改造我们的学习》课文,完成下表。

提出主张:要改造我们全党的学习方法和学习制度

阐述理由

(第一部分)指出我们的成绩

(第二部分)①___________________

(第三部分)对照两种不同的学习态度

提出建议:(第四部分)②___________________

分析我们存在的缺点:主观主义作风

提出改造学风的建议

改造我们的学习

2.“阐述理由”中三部分,从论证逻辑看,第一部分与第二部分是什么关系?第一、二部分与第三部分是什么关系?

(1)正反对照。

(2)层进关系。

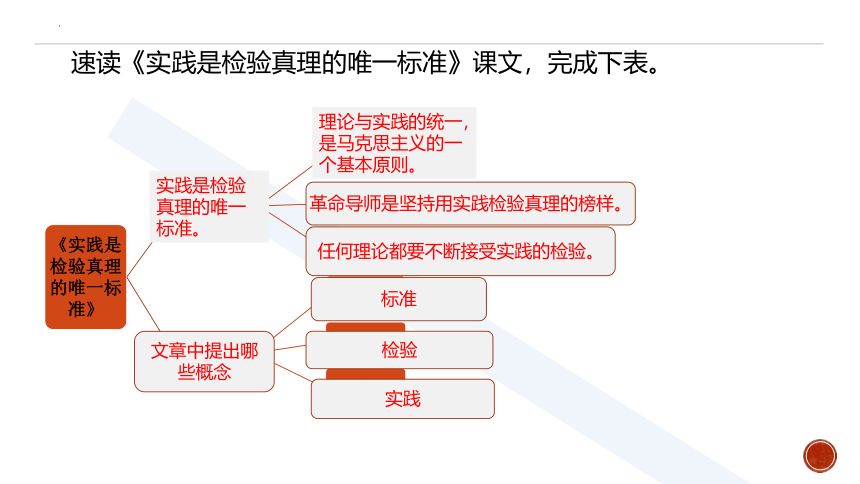

速读《实践是检验真理的唯一标准》课文,完成下表。

实践是检验真理的唯一标准。

理论与实践的统一,是马克思主义的一个基本原则。

任何理论都要不断接受实践的检验。

文章中提出哪些概念

标准

检验

实践

革命导师是坚持用实践检验真理的榜样。

三、

论证方法

本单元的课文都体现了论证的艺术,请找出典范的论证语段进行分析。(典范在何处,表达效果)

[小组合作,全班交流]

举例论证:

《实践是检验真理的唯一标准》

举了四个例子,光举前两个例子行不行?为什么?

①举了四个例子:门捷列夫的元素周期表、哥白尼的太阳系学说、马克思主义和毛泽东思想。

②不行。因为前两个例子都是自然科学的例子,还要举社会科学的例子,因为该文主要是针对社会科学领域的现象而写的。

《改造我们的学习》

举例论证:

在这部分中,作者谈了三类典型:一类是对现状不作周密的调查研究,根据“想当然”发号施令;一类是不懂得自己的历史,只能生吞活剥地谈外国;一类是学习马列主义时理论和实际相分离。

作者在列举主观主义态度的三方面表现之后,又举出这三类“极坏的典型”进一步说明其危害,充分证实了党内确实存在着主观主义的学风,“不可等闲视之”。

比喻论证:

《社会历史的决定性基础》比喻论证的表达效果

历史上所有其他的偶然现象和表面的偶然现象都是如此。我们所研究的领域越是远离经济,越是接近于纯粹抽象的意识形态,我们就越是发现它在自己的发展中表现为偶然现象,它的曲线就越是曲折。如果您画出曲线的中轴线,您就会发现,所考察的时期越长,所考察的范围越广,这个轴线就越是接近经济发展的轴线,就越是同后者平行而进。

使用了比喻论证,把偶然性比作“曲线”,把必然性比作“曲线的中轴线”,强调曲线始终围绕着中轴线上下摆动,偶然性总是表现着必然性。

“墙上芦苇,头重脚轻根底浅;山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空”有何表达效果?

这副对联运用了比喻论证。是毛泽东引用明代文学家解缙的,前一句把那些学习根基不深厚的人比喻为芦苇,只会随风摇摆,四处附和;后一句把那些倚老卖老,没有真才实学的人比喻为竹笋,空有其表,华而不实。毛泽东以此给那些主观主义者画像,从而形象有力地讽刺了主观主义的学风。

《改造我们的学习》

对比论证:

《改造我们的学习》

正反对比,是非分明,说服力强。对比是一种鉴别事物的有效方法,通过对照,肯定什么,否定什么,旗帜鲜明,可以增强文章的说服力。

本文在段与段之间、句与句之间甚至句中都采用了正反对比法。通过对比,该怎么做,不该怎么做,条理清晰。比如,文章的第三部分运用了典型的对比论证,把主观主义的学习态度同马克思列宁主义的学习态度,从表现、特点等方面逐一加以对照,揭示了主观主义的危害,论证雄辩有力。另外,文章的第一部分谈取得的成绩是从正面来论证改造我们的学习的重要性,而文章的第二部分谈缺点则是从反面来论证改造我们的学习的必要性,这也是一种对比。

引用论证:

《改造我们的学习》

作者在列举事例的同时,为了增强说服力,有时还引用革命导师的论断来加以论证。如本论的第三部分,为了强调客观实际的重要性,作者指出,“马克思、恩格斯、列宁、斯大林教导我们说:应当从客观存在着的实际事物出发,从其中引出规律,作为我们行动的向导”。在论证马克思列宁主义的学习态度时,作者则引用了斯大林关于“把革命气概和实际精神结合起来”的论述,从而增强了论证效果。

道理论证:

《人的正确思想从哪里来》

文章概念明确,用词准确,判断正确,推理具有逻辑性。

人们的社会存在,决定人们的思想。而代表先进阶级的正确思想,一旦被群众掌握,就会变成改造社会、改造世界的物质力量。在社会斗争中,代表先进阶级的势力,有时候有些失败,并不是因为思想不正确,而是因为在斗争力量的对比上,先进势力这一方,暂时还不如反动势力那一方,所以暂时失败了,但是以后总有一天会要成功的。人们的认识经过实践的考验,又会产生一个飞跃。这次飞跃,比起前一次飞跃来,意义更加伟大。因为只有这一次飞跃,才能证明认识的第一次飞跃,即从客观外界的反映过程中得到的思想、理论、政策、计划、办法等等,究竟是正确的还是错误的,此外再无别的检验真理的办法。而无产阶级认识世界的目的,只是为了改造世界,此外再无别的目的。

四、

论证语言特点

分析语言特点,完成下表。

论证语言 效果

《社会历史的决定性基础》

《改造我们的学习》

《人的正确思想从哪里来》

《实践是检验真理的唯一标准》

为加强论证的针对性,作者采用了“不是……而是……”“不是……是”这样的句式,结合下面的例子,分析该种句式的论证效果。

①这并不是说,只有经济状况才是原因,才是积极的,其余一切都不过是消极的结果,而是说,这是在归根到底不断为自己开辟道路的经济必然性的基础上的相互作用。

这种句式先否定,后肯定;先否定了当时一些人持经济状况是唯一原因的观点,再肯定它们之间的相互作用是发生于经济必然性基础之上的。

②他们并不是按照共同的意志,根据一个共同的计划,甚至不是在一个有明确界限的既定社会内来创造自己的历史。他们的意向是相互交错的。

此句先否定了当时人们的两种错误观点,后提出了自己的看法。在正反对比中使自己的观点更加鲜明。

《社会历史的决定性基础》

1.“闭塞眼睛捉麻雀”,“瞎子摸鱼”,粗枝大叶,夸夸其谈,满足于一知半解,这种极坏的作风,这种完全违反马克思列宁主义基本精神的作风,还在我党许多同志中继续存在着。

2.自以为是,老子天下第一,“钦差大臣”满天飞。

说说1、2两句在用词上有什么特点。

使用得特别贴切生动的词语包括:

①富有生命力的古词语,例如,“粗枝大叶”“一知半解”“自以为是”“钦差大臣”等;

②来自人民群众的生动活泼的口头词语,例如,“闭塞眼睛捉麻雀”、“瞎子摸鱼”、“‘钦差大臣’满天飞”)等。

《改造我们的学习》

《改造我们的学习》

3.“对于没有科学态度的人,对于只知背诵马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作中的若干词句的人,对于徒有虚名并无实学的人,你们看,像不像?”

4.“只有打倒了主观主义,马克思列宁主义的真理才会抬头,党性才会巩固,革命才会胜利。”

5.“如果有了这种态度,那就既不是‘头重脚轻根底浅’,也不是‘嘴尖皮厚腹中空’了。”

说说3、4、5句在句式上的特点。

使用了复句,或列举出了三种没有科学态度的人,或指出“打倒了主观主义”后出现的结果,或有了理论联系实际的态度就不会出现华而不实的现象了,使得文章的论证更加严密。

6.第三部分第四段:“有一副对子,是替这种人画像的……

7.无实事求是之意,有哗众取宠之心。华而不实,脆而不坚。自以为是,老子天下第一,‘钦差大臣’满天飞

说说6、7在句式上的特点。

句式的选用安排上显得灵活自如、富有变化。6.交替使用了陈述句、疑问句和祈使句,语气不断变化,既令人信服又使人受到感染。7.句式灵活多变,而变化之中又寓有整齐(安排了两组对偶)。

语言的生动性:

运用比喻、对偶等多种修辞,运用生动活泼的词语是说理更加浅显、易懂、有趣。

本文在表达上的最大特点是,语言通俗易懂,用明白无误的词语表达深奥难懂的理论。从哪些方面可以看出在表达上的这一特点呢?

①从标题上看,用了一个设问句,从读者认识上的疑难的症结提出问题,引人深思。难懂的哲学命题被通俗地揭示出来了。

②从开头看,三问三答,用的是群众最为熟悉的语言,表达的却是极其严密的哲学观点。第一问是总领、应题,答案在最后,正是本文的中心论点。中间插进两问,正好是对客观唯心主义和主观唯心主义的否定,不搬用名词术语,深入浅出,就是表达的特点所在。

③从行文用语看,文中使用了三组相应的概念:存在——思想;实践——认识;物质——精神。这三组概念在表达哲学观点时,有时是相通的,有时在使用范围和特定内涵上却又有一定的差别。作者在文中为了通俗地说明问题,用“物质”和“精神”这一组概念贯串全文,能通用的都加以说明,不能通用的就使用特定概念。这样,表达既通俗易懂,又准确清楚。有一点须特别指出,本文用“物质变精神”“精神变物质”这种通俗的表达方式来反映辩证唯物论的认识论,只能认为是特定语言环境的特定概括,在理解和使用时,必须用自己的认识去补充、丰富,作出科学的解释,并加上引号,不能生硬地不加分析地作简单理解。

《人的正确思想从哪里来》

(1)准确性。

文章遣词造句,恰如其分、实事求是地反映客观现实。表达自己的观点,做到不夸张、不缩小。如“这个标准也是这样的‘不确定’,以便不至于使人的知识变成‘绝对’,同时它又是这样的确定,以便同唯心主义和不可知论的一切变种进行无情的斗争”中,“不确定”是指实践是不断发展的,时间处于一定的发展阶段时,对有些思想和理论还不能完全证明,对一些错误的思想也不能完全驳倒;“确定”是指实践是检验真理的唯一标准,以后的实践终究会驳倒错误的思想和理论。再比如反驳“有的同志担心,坚持实践是检验真理的唯一标准,会削弱理论的意义”的观点时,通过问答的形式,从两个方面解答有的同志的疑惑,准确严密。

《实践是检验真理的唯一标准》

(2)鲜明性。

文章强调马列主义、毛泽东思想的基本原理时,旗帜鲜明,毫不模棱两可,使用了很多表达鲜明态度的词语来强调自己的观点。如标题“实践是检验真理的唯一标准”中,“唯一”一词,强调绝无仅有,说明“检验真理的标准”除了“实践”之外,别无其他途径。文章中这类表明鲜明态度的词语比比皆是,如“科学史上的无数事实,充分地说明了这个问题”中的“无数”“充分”,“凡是科学的理论,都不会害怕实践的检验”中的“凡是”“都”等。此外,文章中的词语还带有强烈的感彩,或褒或贬,爱憎分明。比如在批判“四人帮”的种种歪理邪说时,运用了“炮制”“伪造”“胡诌”“虚构”等词语,唾弃、鄙夷之情溢于言表;“而且亲自作出了用实践去检验一切理论包括自己所提出的理论的光辉榜样”,充满了对革命导师的崇敬之情。

《实践是检验真理的唯一标准》

(3)生动性。

本文语言生动形象。文章在批判“四人帮”的种种歪理邪说时,用“五花八门”形容他们的谬论,用“一个个都像肥皂泡那样很快破灭了”比喻他们理论的失败,用“自吹自擂”描写他们不遗余力地宣扬自己谬论的丑态。这些语言生动形象,感彩强烈,表达了作者对“四人帮”的鄙夷、唾弃,使文章说理免于枯燥、抽象。文章结尾强调新时期的任务是,“我们要完成这个伟大的任务,面临着许多新的问题,需要我们去认识,去研究;躺在马列主义、毛泽东思想的现成条文上,甚至拿现成的公式去限制、宰割、裁剪无限丰富的飞速发展的革命实践,这种态度是错误的”,“躺在”“宰割”“裁剪”等词语生动形象,是对脱离实践、故步自封、思想僵化的所谓马克思主义者的辛辣讽刺。

《实践是检验真理的唯一标准》

五、

联系实际

请从四篇课文中选择一篇,尝试用历史事实或亲身经历印证文章的观点。

编教材选择性必修(中)第一单元

《社会历史的决定性基础》

《改造我们的学习》

《人的正确思想从哪里来》

《实践是检验真理的唯一标准》

学习任务:

1.通过梳理、归纳、比较,了解文章观点形成的背景,体会理性探索的精神;

2.梳理文章思路,感受逻辑严密的论证结构;

3.分析论证方法,感受思辨的力量;

4.赏析语言特点、感受语言的准确表达;

一、明确写作背景及意图

抓住文章关键词、关键句,分析四篇文章的写作背景及意图

《社会历史的决定性基础》

写作背景:19世纪90年代,资产阶级学者和德国党内的机会主义者大肆歪曲、攻击和篡改马克思主义唯物史观。或鼓吹思想、理性是社会发展的决定性因素,否定经济条件归根到底具有决定性作用。或宣扬只有经济状况才是原因,才是唯一积极的因素,否认上层建筑的作用,进而达到解除无产阶级思想武装,反对无产阶级革命的目的。这些谬论,在德国大学生中引起了思想混乱。

写作意图:恩格斯于1894年1月25日写给瓦尔特·博尔吉乌斯的信,就是为了澄清这些错误思想。

《改造我们的学习》

写作背景:中国共产党在历史上曾发生过几次“左”倾和右倾错误,给革命事业造成巨大损失。根本原因:当时的领导者不是从中国革命的具体情况出发,把马克思列宁主义理论同中国革命的实际相结合,而是从主观臆断出发,教条主义地对待马克思列宁主义理论。遵义会议后虽然对左、右倾的错误进行了纠正,但由于当时处于战争条件下,形势变化快,对这些错误思想的根源一直没来得及清算,机会主义和教条主义思想影响在党内还存在着,对党的正确路线的执行有很大干扰。抗日战争爆发后,新党员大量增加,许多人出身于小资产阶级,思想还没有彻底转变,这也对党的思想作风产生了一定的不良作用。

写作意图:为了纯洁党的作风,清算左、右倾机会主义的思想影响,提高党的战斗力,党在1941年发动了著名的延安整风运动,对全党和全体干部进行一次深刻的马列主义教育。毛泽东同志号召全党坚持理论联系实际,反对主观主义。

《人的正确思想从哪里来》

写作背景:1962年,一场持久的大规模的全国城乡社会主义教育运动开展起来。1963年,中共中央在杭州召开总结“四清”运动试点经验的小型会议,讨论农村社会主义教育问题。会议讨论和通过了《中共中央关于目前农村工作中若干问题的决定(草案)》(即《前十条》),要求全国各地把农村社会主义教育运动的十个问题“放在首要位置去研究,并且就有关工作订出计划,全面部署,抓紧时机,在不误生产、密切结合生产的条件下,分期分批地有步骤地推行,争取在两三年内全部办到,并力求办好”。

写作意图:中共中央印发这个文件前,毛泽东同志在前面加写了具有前言性质的《人的正确思想是从哪里来的?》的一大段内容,提出应当对我们的同志进行辩证唯物主义认识论的教育。

《实践是检验真理的唯一标准》

写作背景: 1976年10月,党中央粉碎“四人帮”,结束了延续十年之久的“文化大革命”,党面临着思想、政治、组织等各个领域全面拨乱反正的任务。邓小平和许多老一辈无产阶级革命家从不同角度提出,要恢复和发扬党的实事求是的优良作风,正确认识与把握理论和实践的关系。

写作意图:为了纠正“两个凡是”的思想流毒。(凡是毛主席作出的决策,我们都坚决维护;凡是毛主席的指示,我们都始终不渝地遵循。)1978年5月11日,《光明日报》发表本报特约评论员文章《实践是检验真理的唯一标准》,由此引发了一场关于真理标准问题的大讨论。

二、梳理论证思路

方法一:师生共同完成《社会历史的决定性基础》一文的文章思路,学生自主完成其余3篇文章的思路梳理后,交流完善。

方法二:学生自主阅读课文后,完成《步步高笔记》每篇文章的思路填空。

速读《社会历史的决定性基础》课文,完成下表。

经济关系诗社会历史的决定性基础

经济关系是社会历史的决定性基础。

上层建筑对经济基础的作用;起决定意义的是经济基础

人们创造历史的偶然性与必然性

(由经济发展的必然性决定)

文章中提出哪些概念

经济关系

偶然性

必然性

速读《人的正确思想从哪里来》课文,完成下表。

人的正确思想只能从社会实践、社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。

物质与精神的辨证关系。

认识飞跃过程的两个阶段。

一个正确的认识的形成需要经过一个反复实践的过程。

文章中提出哪些概念

存在-思想

物质-精神

实践-认知

速读《改造我们的学习》课文,完成下表。

提出主张:要改造我们全党的学习方法和学习制度

阐述理由

(第一部分)指出我们的成绩

(第二部分)①___________________

(第三部分)对照两种不同的学习态度

提出建议:(第四部分)②___________________

分析我们存在的缺点:主观主义作风

提出改造学风的建议

改造我们的学习

2.“阐述理由”中三部分,从论证逻辑看,第一部分与第二部分是什么关系?第一、二部分与第三部分是什么关系?

(1)正反对照。

(2)层进关系。

速读《实践是检验真理的唯一标准》课文,完成下表。

实践是检验真理的唯一标准。

理论与实践的统一,是马克思主义的一个基本原则。

任何理论都要不断接受实践的检验。

文章中提出哪些概念

标准

检验

实践

革命导师是坚持用实践检验真理的榜样。

三、

论证方法

本单元的课文都体现了论证的艺术,请找出典范的论证语段进行分析。(典范在何处,表达效果)

[小组合作,全班交流]

举例论证:

《实践是检验真理的唯一标准》

举了四个例子,光举前两个例子行不行?为什么?

①举了四个例子:门捷列夫的元素周期表、哥白尼的太阳系学说、马克思主义和毛泽东思想。

②不行。因为前两个例子都是自然科学的例子,还要举社会科学的例子,因为该文主要是针对社会科学领域的现象而写的。

《改造我们的学习》

举例论证:

在这部分中,作者谈了三类典型:一类是对现状不作周密的调查研究,根据“想当然”发号施令;一类是不懂得自己的历史,只能生吞活剥地谈外国;一类是学习马列主义时理论和实际相分离。

作者在列举主观主义态度的三方面表现之后,又举出这三类“极坏的典型”进一步说明其危害,充分证实了党内确实存在着主观主义的学风,“不可等闲视之”。

比喻论证:

《社会历史的决定性基础》比喻论证的表达效果

历史上所有其他的偶然现象和表面的偶然现象都是如此。我们所研究的领域越是远离经济,越是接近于纯粹抽象的意识形态,我们就越是发现它在自己的发展中表现为偶然现象,它的曲线就越是曲折。如果您画出曲线的中轴线,您就会发现,所考察的时期越长,所考察的范围越广,这个轴线就越是接近经济发展的轴线,就越是同后者平行而进。

使用了比喻论证,把偶然性比作“曲线”,把必然性比作“曲线的中轴线”,强调曲线始终围绕着中轴线上下摆动,偶然性总是表现着必然性。

“墙上芦苇,头重脚轻根底浅;山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空”有何表达效果?

这副对联运用了比喻论证。是毛泽东引用明代文学家解缙的,前一句把那些学习根基不深厚的人比喻为芦苇,只会随风摇摆,四处附和;后一句把那些倚老卖老,没有真才实学的人比喻为竹笋,空有其表,华而不实。毛泽东以此给那些主观主义者画像,从而形象有力地讽刺了主观主义的学风。

《改造我们的学习》

对比论证:

《改造我们的学习》

正反对比,是非分明,说服力强。对比是一种鉴别事物的有效方法,通过对照,肯定什么,否定什么,旗帜鲜明,可以增强文章的说服力。

本文在段与段之间、句与句之间甚至句中都采用了正反对比法。通过对比,该怎么做,不该怎么做,条理清晰。比如,文章的第三部分运用了典型的对比论证,把主观主义的学习态度同马克思列宁主义的学习态度,从表现、特点等方面逐一加以对照,揭示了主观主义的危害,论证雄辩有力。另外,文章的第一部分谈取得的成绩是从正面来论证改造我们的学习的重要性,而文章的第二部分谈缺点则是从反面来论证改造我们的学习的必要性,这也是一种对比。

引用论证:

《改造我们的学习》

作者在列举事例的同时,为了增强说服力,有时还引用革命导师的论断来加以论证。如本论的第三部分,为了强调客观实际的重要性,作者指出,“马克思、恩格斯、列宁、斯大林教导我们说:应当从客观存在着的实际事物出发,从其中引出规律,作为我们行动的向导”。在论证马克思列宁主义的学习态度时,作者则引用了斯大林关于“把革命气概和实际精神结合起来”的论述,从而增强了论证效果。

道理论证:

《人的正确思想从哪里来》

文章概念明确,用词准确,判断正确,推理具有逻辑性。

人们的社会存在,决定人们的思想。而代表先进阶级的正确思想,一旦被群众掌握,就会变成改造社会、改造世界的物质力量。在社会斗争中,代表先进阶级的势力,有时候有些失败,并不是因为思想不正确,而是因为在斗争力量的对比上,先进势力这一方,暂时还不如反动势力那一方,所以暂时失败了,但是以后总有一天会要成功的。人们的认识经过实践的考验,又会产生一个飞跃。这次飞跃,比起前一次飞跃来,意义更加伟大。因为只有这一次飞跃,才能证明认识的第一次飞跃,即从客观外界的反映过程中得到的思想、理论、政策、计划、办法等等,究竟是正确的还是错误的,此外再无别的检验真理的办法。而无产阶级认识世界的目的,只是为了改造世界,此外再无别的目的。

四、

论证语言特点

分析语言特点,完成下表。

论证语言 效果

《社会历史的决定性基础》

《改造我们的学习》

《人的正确思想从哪里来》

《实践是检验真理的唯一标准》

为加强论证的针对性,作者采用了“不是……而是……”“不是……是”这样的句式,结合下面的例子,分析该种句式的论证效果。

①这并不是说,只有经济状况才是原因,才是积极的,其余一切都不过是消极的结果,而是说,这是在归根到底不断为自己开辟道路的经济必然性的基础上的相互作用。

这种句式先否定,后肯定;先否定了当时一些人持经济状况是唯一原因的观点,再肯定它们之间的相互作用是发生于经济必然性基础之上的。

②他们并不是按照共同的意志,根据一个共同的计划,甚至不是在一个有明确界限的既定社会内来创造自己的历史。他们的意向是相互交错的。

此句先否定了当时人们的两种错误观点,后提出了自己的看法。在正反对比中使自己的观点更加鲜明。

《社会历史的决定性基础》

1.“闭塞眼睛捉麻雀”,“瞎子摸鱼”,粗枝大叶,夸夸其谈,满足于一知半解,这种极坏的作风,这种完全违反马克思列宁主义基本精神的作风,还在我党许多同志中继续存在着。

2.自以为是,老子天下第一,“钦差大臣”满天飞。

说说1、2两句在用词上有什么特点。

使用得特别贴切生动的词语包括:

①富有生命力的古词语,例如,“粗枝大叶”“一知半解”“自以为是”“钦差大臣”等;

②来自人民群众的生动活泼的口头词语,例如,“闭塞眼睛捉麻雀”、“瞎子摸鱼”、“‘钦差大臣’满天飞”)等。

《改造我们的学习》

《改造我们的学习》

3.“对于没有科学态度的人,对于只知背诵马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作中的若干词句的人,对于徒有虚名并无实学的人,你们看,像不像?”

4.“只有打倒了主观主义,马克思列宁主义的真理才会抬头,党性才会巩固,革命才会胜利。”

5.“如果有了这种态度,那就既不是‘头重脚轻根底浅’,也不是‘嘴尖皮厚腹中空’了。”

说说3、4、5句在句式上的特点。

使用了复句,或列举出了三种没有科学态度的人,或指出“打倒了主观主义”后出现的结果,或有了理论联系实际的态度就不会出现华而不实的现象了,使得文章的论证更加严密。

6.第三部分第四段:“有一副对子,是替这种人画像的……

7.无实事求是之意,有哗众取宠之心。华而不实,脆而不坚。自以为是,老子天下第一,‘钦差大臣’满天飞

说说6、7在句式上的特点。

句式的选用安排上显得灵活自如、富有变化。6.交替使用了陈述句、疑问句和祈使句,语气不断变化,既令人信服又使人受到感染。7.句式灵活多变,而变化之中又寓有整齐(安排了两组对偶)。

语言的生动性:

运用比喻、对偶等多种修辞,运用生动活泼的词语是说理更加浅显、易懂、有趣。

本文在表达上的最大特点是,语言通俗易懂,用明白无误的词语表达深奥难懂的理论。从哪些方面可以看出在表达上的这一特点呢?

①从标题上看,用了一个设问句,从读者认识上的疑难的症结提出问题,引人深思。难懂的哲学命题被通俗地揭示出来了。

②从开头看,三问三答,用的是群众最为熟悉的语言,表达的却是极其严密的哲学观点。第一问是总领、应题,答案在最后,正是本文的中心论点。中间插进两问,正好是对客观唯心主义和主观唯心主义的否定,不搬用名词术语,深入浅出,就是表达的特点所在。

③从行文用语看,文中使用了三组相应的概念:存在——思想;实践——认识;物质——精神。这三组概念在表达哲学观点时,有时是相通的,有时在使用范围和特定内涵上却又有一定的差别。作者在文中为了通俗地说明问题,用“物质”和“精神”这一组概念贯串全文,能通用的都加以说明,不能通用的就使用特定概念。这样,表达既通俗易懂,又准确清楚。有一点须特别指出,本文用“物质变精神”“精神变物质”这种通俗的表达方式来反映辩证唯物论的认识论,只能认为是特定语言环境的特定概括,在理解和使用时,必须用自己的认识去补充、丰富,作出科学的解释,并加上引号,不能生硬地不加分析地作简单理解。

《人的正确思想从哪里来》

(1)准确性。

文章遣词造句,恰如其分、实事求是地反映客观现实。表达自己的观点,做到不夸张、不缩小。如“这个标准也是这样的‘不确定’,以便不至于使人的知识变成‘绝对’,同时它又是这样的确定,以便同唯心主义和不可知论的一切变种进行无情的斗争”中,“不确定”是指实践是不断发展的,时间处于一定的发展阶段时,对有些思想和理论还不能完全证明,对一些错误的思想也不能完全驳倒;“确定”是指实践是检验真理的唯一标准,以后的实践终究会驳倒错误的思想和理论。再比如反驳“有的同志担心,坚持实践是检验真理的唯一标准,会削弱理论的意义”的观点时,通过问答的形式,从两个方面解答有的同志的疑惑,准确严密。

《实践是检验真理的唯一标准》

(2)鲜明性。

文章强调马列主义、毛泽东思想的基本原理时,旗帜鲜明,毫不模棱两可,使用了很多表达鲜明态度的词语来强调自己的观点。如标题“实践是检验真理的唯一标准”中,“唯一”一词,强调绝无仅有,说明“检验真理的标准”除了“实践”之外,别无其他途径。文章中这类表明鲜明态度的词语比比皆是,如“科学史上的无数事实,充分地说明了这个问题”中的“无数”“充分”,“凡是科学的理论,都不会害怕实践的检验”中的“凡是”“都”等。此外,文章中的词语还带有强烈的感彩,或褒或贬,爱憎分明。比如在批判“四人帮”的种种歪理邪说时,运用了“炮制”“伪造”“胡诌”“虚构”等词语,唾弃、鄙夷之情溢于言表;“而且亲自作出了用实践去检验一切理论包括自己所提出的理论的光辉榜样”,充满了对革命导师的崇敬之情。

《实践是检验真理的唯一标准》

(3)生动性。

本文语言生动形象。文章在批判“四人帮”的种种歪理邪说时,用“五花八门”形容他们的谬论,用“一个个都像肥皂泡那样很快破灭了”比喻他们理论的失败,用“自吹自擂”描写他们不遗余力地宣扬自己谬论的丑态。这些语言生动形象,感彩强烈,表达了作者对“四人帮”的鄙夷、唾弃,使文章说理免于枯燥、抽象。文章结尾强调新时期的任务是,“我们要完成这个伟大的任务,面临着许多新的问题,需要我们去认识,去研究;躺在马列主义、毛泽东思想的现成条文上,甚至拿现成的公式去限制、宰割、裁剪无限丰富的飞速发展的革命实践,这种态度是错误的”,“躺在”“宰割”“裁剪”等词语生动形象,是对脱离实践、故步自封、思想僵化的所谓马克思主义者的辛辣讽刺。

《实践是检验真理的唯一标准》

五、

联系实际

请从四篇课文中选择一篇,尝试用历史事实或亲身经历印证文章的观点。