第三单元复习课件(共29张PPT)2021-2022学年部编版语文八年级下册

文档属性

| 名称 | 第三单元复习课件(共29张PPT)2021-2022学年部编版语文八年级下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 759.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第三单元复习

单元基础知识与重点课文详述

本单元掌握的文体知识——记

“记”是古代的一种文体。这种体裁出现得很早,至唐宋而大盛。它可以记人和事,可以记山川名胜,可以记器物建筑,故又称“杂记”。写法上大多以记叙为主而兼有议论、抒情成分。

【知识点回忆】

“书”——古人的书信,又叫“尺牍”或“信札”。

“铭”——古代刻在器物上用来警诫自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体。(座右铭、墓志铭)

“说”——是一种议论性文体,大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感想,这类文章的写作手法大都采用以小见大、夹叙夹议(核心是议)、托物寓意的手法。

本单元常识梳理

陶渊明(约365-427),一名潜,字元亮。因宅子边有五棵柳树,自号“五柳先生”。

东晋时期的“田园诗人”。

柳宗元(773-819),字子厚,唐代文学家,与韩愈共同倡导古文运动,二人并称“韩柳”,位列“唐宋八大家”。

魏学洢(1596-1625),字子敬,明末人。

《诗经》,我国最早的一部诗歌总集,收录了从西周到春秋时期的诗歌305篇,也称《诗》或《诗三百》,到了汉代被奉为经典,位列“五经”(《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》)(“四书”《大学》《论语》《中庸》《孟子》)。

《诗经》分为“风”“雅”“颂”三个部分。“风”又叫“国风”是各地民歌民谣。“雅”分为“大雅”和“小雅”,是正统的宫廷乐歌。“颂”是用于宫廷宗庙祭祀的乐歌。

关于《诗经》的“赋、比、兴” “赋”是直接描绘、抒情和铺叙的意思,即直叙其情事,白描其物象。“比”是比方、譬喻,使形象更鲜明。兴与比的区别在于,比是二物之间有类似点;兴是以一物做引,以引出所咏之物,不求相类相似,只是有一定的关联。

《桃花源记》知识梳理

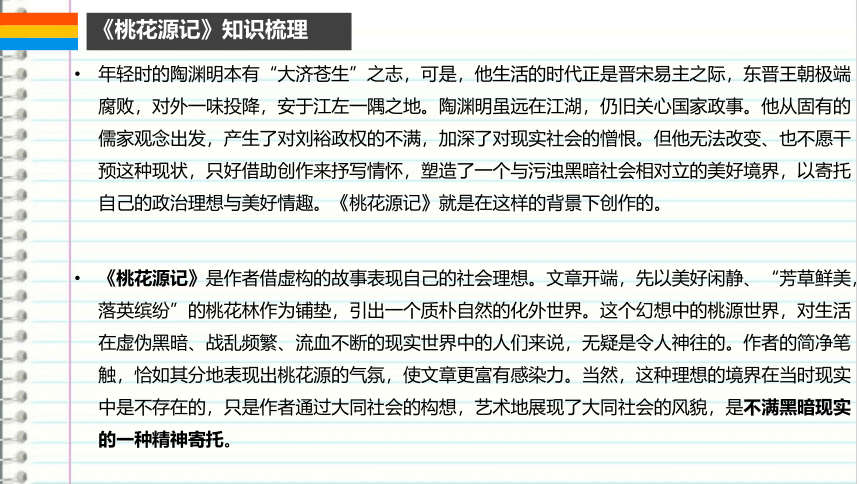

年轻时的陶渊明本有“大济苍生”之志,可是,他生活的时代正是晋宋易主之际,东晋王朝极端腐败,对外一味投降,安于江左一隅之地。陶渊明虽远在江湖,仍旧关心国家政事。他从固有的儒家观念出发,产生了对刘裕政权的不满,加深了对现实社会的憎恨。但他无法改变、也不愿干预这种现状,只好借助创作来抒写情怀,塑造了一个与污浊黑暗社会相对立的美好境界,以寄托自己的政治理想与美好情趣。《桃花源记》就是在这样的背景下创作的。

《桃花源记》是作者借虚构的故事表现自己的社会理想。文章开端,先以美好闲静、“芳草鲜美,落英缤纷”的桃花林作为铺垫,引出一个质朴自然的化外世界。这个幻想中的桃源世界,对生活在虚伪黑暗、战乱频繁、流血不断的现实世界中的人们来说,无疑是令人神往的。作者的简净笔触,恰如其分地表现出桃花源的气氛,使文章更富有感染力。当然,这种理想的境界在当时现实中是不存在的,只是作者通过大同社会的构想,艺术地展现了大同社会的风貌,是不满黑暗现实的一种精神寄托。

《桃花源记》的内容思考

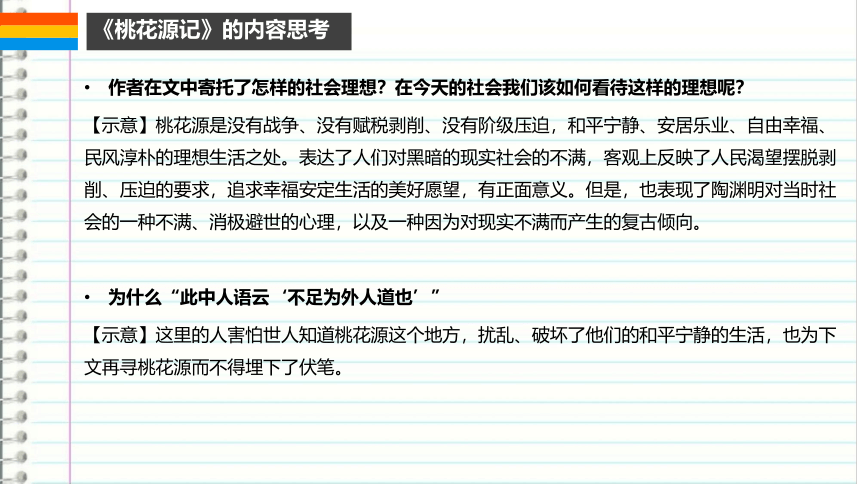

作者在文中寄托了怎样的社会理想?在今天的社会我们该如何看待这样的理想呢?

【示意】桃花源是没有战争、没有赋税剥削、没有阶级压迫,和平宁静、安居乐业、自由幸福、民风淳朴的理想生活之处。表达了人们对黑暗的现实社会的不满,客观上反映了人民渴望摆脱剥削、压迫的要求,追求幸福安定生活的美好愿望,有正面意义。但是,也表现了陶渊明对当时社会的一种不满、消极避世的心理,以及一种因为对现实不满而产生的复古倾向。

为什么“此中人语云‘不足为外人道也’”

【示意】这里的人害怕世人知道桃花源这个地方,扰乱、破坏了他们的和平宁静的生活,也为下文再寻桃花源而不得埋下了伏笔。

《桃花源记》的内容思考

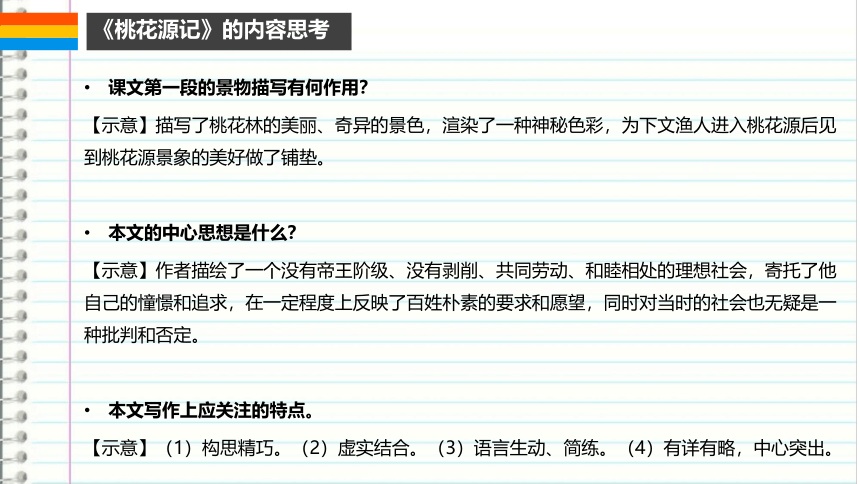

课文第一段的景物描写有何作用?

【示意】描写了桃花林的美丽、奇异的景色,渲染了一种神秘色彩,为下文渔人进入桃花源后见到桃花源景象的美好做了铺垫。

本文的中心思想是什么?

【示意】作者描绘了一个没有帝王阶级、没有剥削、共同劳动、和睦相处的理想社会,寄托了他自己的憧憬和追求,在一定程度上反映了百姓朴素的要求和愿望,同时对当时的社会也无疑是一种批判和否定。

本文写作上应关注的特点。

【示意】(1)构思精巧。(2)虚实结合。(3)语言生动、简练。(4)有详有略,中心突出。

《桃花源记》的内容思考

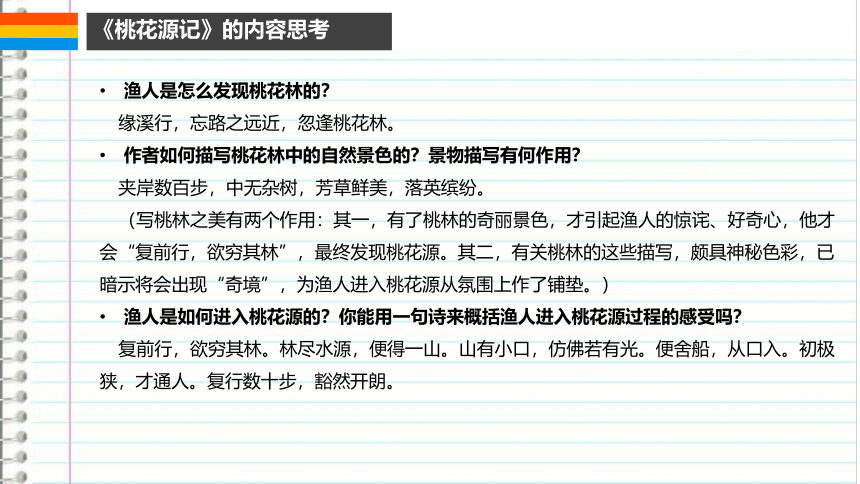

渔人是怎么发现桃花林的?

缘溪行,忘路之远近,忽逢桃花林。

作者如何描写桃花林中的自然景色的?景物描写有何作用?

夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。

(写桃林之美有两个作用:其一,有了桃林的奇丽景色,才引起渔人的惊诧、好奇心,他才会“复前行,欲穷其林”,最终发现桃花源。其二,有关桃林的这些描写,颇具神秘色彩,已暗示将会出现“奇境”,为渔人进入桃花源从氛围上作了铺垫。)

渔人是如何进入桃花源的?你能用一句诗来概括渔人进入桃花源过程的感受吗?

复前行,欲穷其林。林尽水源,便得一山。山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。

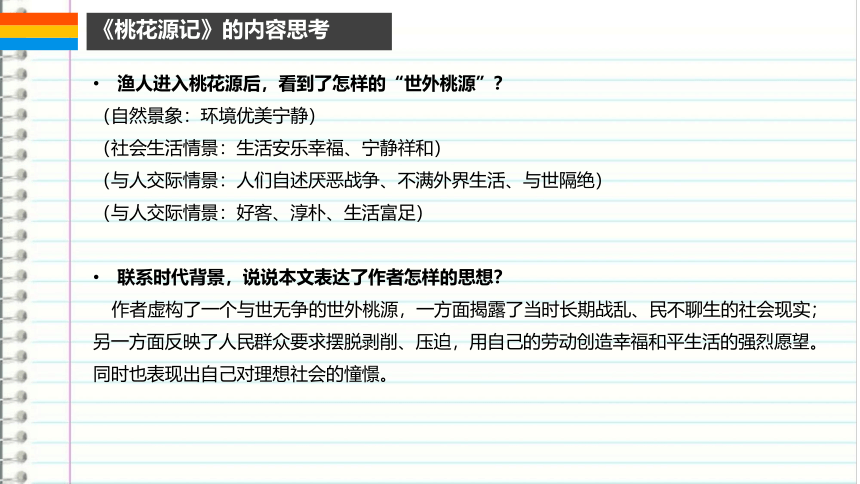

《桃花源记》的内容思考

渔人进入桃花源后,看到了怎样的“世外桃源”?

(自然景象:环境优美宁静)

(社会生活情景:生活安乐幸福、宁静祥和)

(与人交际情景:人们自述厌恶战争、不满外界生活、与世隔绝)

(与人交际情景:好客、淳朴、生活富足)

联系时代背景,说说本文表达了作者怎样的思想?

作者虚构了一个与世无争的世外桃源,一方面揭露了当时长期战乱、民不聊生的社会现实;另一方面反映了人民群众要求摆脱剥削、压迫,用自己的劳动创造幸福和平生活的强烈愿望。同时也表现出自己对理想社会的憧憬。

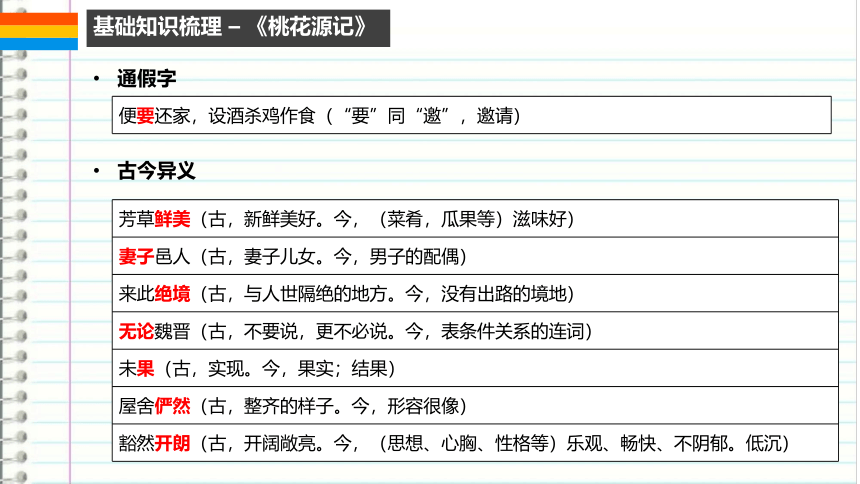

基础知识梳理 – 《桃花源记》

通假字

便要还家,设酒杀鸡作食(“要”同“邀”,邀请)

古今异义

芳草鲜美(古,新鲜美好。今,(菜肴,瓜果等)滋味好)

妻子邑人(古,妻子儿女。今,男子的配偶)

来此绝境(古,与人世隔绝的地方。今,没有出路的境地)

无论魏晋(古,不要说,更不必说。今,表条件关系的连词)

未果(古,实现。今,果实;结果)

屋舍俨然(古,整齐的样子。今,形容很像)

豁然开朗(古,开阔敞亮。今,(思想、心胸、性格等)乐观、畅快、不阴郁。低沉)

基础知识梳理 – 《桃花源记》

古今异义

阡陌交通(古,交错相通。今,原来指各种运输和邮电事业的统称,现仅指运输事业)

不足为外人道也(古,不值得,不必。今,不充足,不满)

自云先世避秦时乱(古,说。今,云彩)

缘溪行,忘路之远近(古,顺着,沿着。今,缘分,缘故)

得其船便扶向路(古,沿着、顺着。今,搀扶,扶着)

寻向所志(古,先前的。今,向着,朝向)

基础知识梳理 – 《桃花源记》

一词多义

之 忘路之远近(结构助词,的)

渔人甚异之(代词,指代见到的景象)

有良田、美池、桑竹之属(代词,这)

具答之(代词,指代问题)

其 欲穷其林(代词,那)

其中往来种作(代词,指代桃花源)

得其船(代词,他的)

余人各复延至其家(代词,他们)

中考的五大高频虚词“之、其、而、以、于”

基础知识梳理 – 《桃花源记》

一词多义

寻 寻向所志(动词,寻找)

寻病终(副词,随即,不久)

舍 便舍船,从口入(动词,离开)

屋舍俨然(名词,房舍)

为 捕鱼为业(动词,作为)

为外人道(动词,对、向)

基础知识梳理 – 《桃花源记》

词类活用

形容词的意动用法 渔人甚异之(对……感到惊异)

名词作状语 复前行(向前)

倒装句 问所从来(“所从”,“从”是介词,介词结构“从所”倒装)

判断句 南阳刘子骥,高尚士也(……也,表判断)

省略句 林尽水源(“尽”省略介词“于”,“林尽(于)水源”)

省略句 此中人语云(语(之)云)

文言句式

《小石潭记》知识梳理

柳宗元于唐顺宗永贞元年(公元805年)因拥护王叔文的改革,被贬为永州司马,王叔文被害。柳宗元贬官之后,为排解内心的愤懑之情,常常不避幽远,伐竹取道,探山访水,并通过对景物的具体描写,抒发自己的不幸遭遇,此间共写了八篇山水游记,后称《永州八记》。

《小石潭记》是《永州八记》中的一篇。这篇散文生动地描写出了小石潭环境景物的幽美和静穆,抒发了作者贬官失意后的孤凄之情。语言简练、生动,景物刻画细腻、逼真,全篇充满了诗情画意,表现了作者杰出的写作技巧。因之,成为被历代所传诵的散文名篇。这篇游记一共可以分为五段。第一段,作者采用的是“移步换形”的手法,在移动变换中引导我们去领略各种不同的景致,具有极强的动态的画面感。“从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。”

《小石潭记》的内容思考

《小石潭记》的写作顺序?抓住了小石潭的哪些特点?作者对小石潭的整体感受是什么?

【示意】游览顺序(移步换景)。幽静的特点。幽深冷寂,孤凄悲凉。

文中第二段写谭中的鱼,衬托了作者怎样的心情?

【示意】运用了动静结合的写法,写出了鱼儿一会儿静静不动,一会儿轻快的游走的样子。表面写了鱼,其实更是在突出潭水的清澈。表现了作者此时欢快、愉悦的心情。

作者开始到后来心情的一乐一忧,似乎难以相容,前后矛盾,该如何理解呢?

【示意】作者的心情是与其遭贬谪的经历紧密联系的。柳宗元被贬后,内心是抑郁的,因而凄苦悲凉其实是他感情的主要基调;而寄情山水也是他被贬后为了摆脱这种心情而采取的行为。作者一时陶醉于美景,被鱼儿逗乐了,但这种欢快、愉悦终归是短暂的,一看到凄清的环境,立刻触发了忧伤悲凉的心情,因此柳宗元可以说是想寄情山水忘忧忘愁、派遣抑郁,但却是不得。

基础知识梳理 – 《小石潭记》

古今异义

潭中鱼可百许头(古,大约。今,能愿动词,可以)

影布石上(古,映照。今,一种棉、麻织成的材料 )

不可久居( 古,停留。今,居住,住)

乃记之而去(古,离开。今,与来相对 )

崔氏二小生( 古,年轻人。今,戏曲角色的一种)

基础知识梳理 – 《小石潭记》

一词多义

可 潭中鱼可百许头(副词,大约 )

明灭可见(动词,可以)

为 全石以为底(动词,作为)

为坻、为屿、为嵁、为岩(动词,成为)

空 皆若空游无所依(名词作状语,在空中)

空无一人(形容词,里面没有东西或内容)

以 卷石底以出(连词,而)

以其境过清(连词,因为)

全石以为底(介词,把)

而 潭西南而望(连词,表修饰)

乃记之而去(连词,表承接)

隶而从者(连词,表修饰)

清 水尤清冽(形容词,清澈)

以其境过清(形容词,凄清)

基础知识梳理 – 《小石潭记》

词类活用

名词作状语 从小丘西行百二十步(表示动作方向,向西)

名词作状语 下见小潭(表示方向,向下)

名词作状语 其岸势犬牙差互(像狗的牙齿那样)

名词作状语 皆若空游无所依(在空中)

名词作状语 斗折蛇行(像北斗星那样,像蛇那样)

形容词使动用法 凄神寒骨(使……凄凉,使……寒冷)

基础知识梳理 – 《小石潭记》

倒装句 如鸣佩环(如佩环鸣,谓语前置)

倒装句 卷石底以出(石底卷以出,谓语前置)

倒装句 全石以为底(以全石为底,宾语前置)

文言句式

《核舟记》知识梳理

《核舟记》是我们在初中阶段接触到的一篇文言文说明文,出自明代魏学洢之手,被誉为是“说明文中的杰作”。“核舟”是用一枚核桃雕刻出的艺术品,方寸之间却包含天地。如果说手艺人的技艺巧夺天空,那魏学洢的一枝神笔更是让艺术品中的每个人物都栩栩如生。

说明文语言的特点是我们阅读这篇文章所需要去关注的。我们可以从本文体会到古代劳动人民在工艺美术方面的成就,增强民族自豪感。

本文通过对核舟的细致描述,说明了雕刻者构思的巧妙,赞美了其精巧技艺,同时也显示了我国古代工艺美术的卓越成就。

《核舟记》的内容思考

《核舟记》展现了雕刻者的高超技艺,表现在哪些方面呢?

【提示】首先,善于在小中展示细节,展现“尺幅千里”的雕刻技术。先说明船体长度和高度只有“八分有奇”“二黍许”,却雕刻出了五个人、八扇窗,箬篷、船桨、炉、壶、手卷、念珠各一个,对联、题款共三十四个字,可见雕刻者的高超技艺。

其次,将静态的人物动态化的描写,展现出了五个人各自不同的神态、个性特征。

再次,对于雕刻内容的细微小处,也是不惜工笔的描述,让我们感受到技艺的精湛。

《核舟记》的作者围绕着“大苏泛赤壁”主题来介绍核舟,但对两个无关紧要的人物(舟子)也进行了具体描绘,这是否有些详略不当呢?

【提示】并不是详略不当,首先,两个舟子的刻画,将两个舟子的悠闲、平静的神态来衬托苏轼与友人游赤壁时的怡然自得。正因为舟子的闲适,船桨“横卧”,才能更好地呈现苏轼等人游赤壁的诗情画意。而且,从写作意图来看,写舟子也是在展现、赞叹雕刻者的精湛技艺。

《核舟记》的内容思考

《核舟记》作为一篇说明文的写作特色。

【提示】

总分结合,前后照应。总分结合、依次介绍、逐一描述的说明顺序。

语言准确,用词精当。特别关注对苏子三人和两舟子的动词描述。

基础知识梳理 – 《核舟记》

古今异义

高可二黍许(古,大约。今,能愿动词,可以)

曾不盈寸(古,竟然。今,曾经 )

神情与苏黄属(古,类似。今,归属。 )

周首尾长约八分有奇(古,零数,余数。今,单的,与“偶”相对 )

通假字

左手倚一衡木(“衡”同“横”,横着的)

基础知识梳理 – 《核舟记》

一词多义

奇 明有奇巧人(形容词,奇妙 )

周首尾长约八分有奇(名词,零数,余数 )

为 为宫室底(动词,雕刻 )

中轩敞者为舱( 动词,表判断,是)

端 东坡右手执卷端(名词,一头)

其人视端容寂(形容词,正,直)

词类活用

名词作状语 中轩敞者为舱,箬篷覆之(表示动作行为所用的工具,用箬篷 )

名词作状语 石青糁之(用石青)

名词作动词 中峨冠而多髯者为东坡(戴着高高的帽子)

名词作动词 居右者椎髻仰面(梳着形状像椎的发髻)

基础知识梳理 – 《核舟记》

判断句 中峨冠而多髯者为东坡(“为”表判断)

倒装句 其两膝相比者(定语倒装)

文言句式

课文理解性梳理-《诗经》二首

1. 本诗以“关关雎鸠,在河之洲”开头,这样写具有什么样的艺术效果?

示例:这是《诗经》中常用的比兴手法。开篇以雎鸟相向合鸣,来比喻青年男女的相依相恋,也为情感的展开创设了一个美好的意境。

2. 请赏析“悠哉悠哉,辗转反侧”。

“辗转反侧”,运用动作描写,突出其内心的不平静。形象逼真地表现了主人公深深的思念之情。

3.“悠哉悠哉,辗转反侧”中两个“悠哉”连用有什么表达效果

示例一:连用两个“悠哉”字,把主人公长夜难眠、思绪万千以及难耐的相思之苦表达的淋漓尽致。

示例二:“悠哉悠哉”是心理描写,写出了男子对姑娘的思念之情。两个“悠”字加重了感彩,把男子的绵绵情意表现出来了。

课文理解性梳理-《诗经》二首

4.诗中为什么要反复描写姑娘采摘荇菜的劳动情景?

①描绘了姑娘忙碌劳动的优美姿态,充满生机,刻画了她勤劳的形象。

②运用了比兴手法,少女追逐荇菜恰如君子对淑女的追求,更增加青年男子对女子的思慕和爱恋之情。

5.这首诗是用了“兴”的手法。“兴”的手法是指“先言他物以引起所咏之词”,这是首诗中的“他物”是:雎鸠和荇菜,“所咏之词”指指男子对女子的相思。

6.诗中多采用重章叠句的形式,它在表情达意上有什么作用?

①增强诗歌的节奏感、音乐感;

②形成一种回环往复之美;

③渲染气氛,突出主题;

④一叹三咏,委婉深长的表达效果。

课文理解性梳理-《诗经》二首

7. 请用简洁的语言概括诗歌中男主人公情感变化的过程。

由初遇时的爱慕到求之不得的思念再到想象与姑娘成婚的美好愿望,诗的感情真挚热烈,回环咏唱的章法,使热恋之情步步推向高潮。

THANK YOU

语文学习无处不在

第三单元复习

单元基础知识与重点课文详述

本单元掌握的文体知识——记

“记”是古代的一种文体。这种体裁出现得很早,至唐宋而大盛。它可以记人和事,可以记山川名胜,可以记器物建筑,故又称“杂记”。写法上大多以记叙为主而兼有议论、抒情成分。

【知识点回忆】

“书”——古人的书信,又叫“尺牍”或“信札”。

“铭”——古代刻在器物上用来警诫自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体。(座右铭、墓志铭)

“说”——是一种议论性文体,大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感想,这类文章的写作手法大都采用以小见大、夹叙夹议(核心是议)、托物寓意的手法。

本单元常识梳理

陶渊明(约365-427),一名潜,字元亮。因宅子边有五棵柳树,自号“五柳先生”。

东晋时期的“田园诗人”。

柳宗元(773-819),字子厚,唐代文学家,与韩愈共同倡导古文运动,二人并称“韩柳”,位列“唐宋八大家”。

魏学洢(1596-1625),字子敬,明末人。

《诗经》,我国最早的一部诗歌总集,收录了从西周到春秋时期的诗歌305篇,也称《诗》或《诗三百》,到了汉代被奉为经典,位列“五经”(《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》)(“四书”《大学》《论语》《中庸》《孟子》)。

《诗经》分为“风”“雅”“颂”三个部分。“风”又叫“国风”是各地民歌民谣。“雅”分为“大雅”和“小雅”,是正统的宫廷乐歌。“颂”是用于宫廷宗庙祭祀的乐歌。

关于《诗经》的“赋、比、兴” “赋”是直接描绘、抒情和铺叙的意思,即直叙其情事,白描其物象。“比”是比方、譬喻,使形象更鲜明。兴与比的区别在于,比是二物之间有类似点;兴是以一物做引,以引出所咏之物,不求相类相似,只是有一定的关联。

《桃花源记》知识梳理

年轻时的陶渊明本有“大济苍生”之志,可是,他生活的时代正是晋宋易主之际,东晋王朝极端腐败,对外一味投降,安于江左一隅之地。陶渊明虽远在江湖,仍旧关心国家政事。他从固有的儒家观念出发,产生了对刘裕政权的不满,加深了对现实社会的憎恨。但他无法改变、也不愿干预这种现状,只好借助创作来抒写情怀,塑造了一个与污浊黑暗社会相对立的美好境界,以寄托自己的政治理想与美好情趣。《桃花源记》就是在这样的背景下创作的。

《桃花源记》是作者借虚构的故事表现自己的社会理想。文章开端,先以美好闲静、“芳草鲜美,落英缤纷”的桃花林作为铺垫,引出一个质朴自然的化外世界。这个幻想中的桃源世界,对生活在虚伪黑暗、战乱频繁、流血不断的现实世界中的人们来说,无疑是令人神往的。作者的简净笔触,恰如其分地表现出桃花源的气氛,使文章更富有感染力。当然,这种理想的境界在当时现实中是不存在的,只是作者通过大同社会的构想,艺术地展现了大同社会的风貌,是不满黑暗现实的一种精神寄托。

《桃花源记》的内容思考

作者在文中寄托了怎样的社会理想?在今天的社会我们该如何看待这样的理想呢?

【示意】桃花源是没有战争、没有赋税剥削、没有阶级压迫,和平宁静、安居乐业、自由幸福、民风淳朴的理想生活之处。表达了人们对黑暗的现实社会的不满,客观上反映了人民渴望摆脱剥削、压迫的要求,追求幸福安定生活的美好愿望,有正面意义。但是,也表现了陶渊明对当时社会的一种不满、消极避世的心理,以及一种因为对现实不满而产生的复古倾向。

为什么“此中人语云‘不足为外人道也’”

【示意】这里的人害怕世人知道桃花源这个地方,扰乱、破坏了他们的和平宁静的生活,也为下文再寻桃花源而不得埋下了伏笔。

《桃花源记》的内容思考

课文第一段的景物描写有何作用?

【示意】描写了桃花林的美丽、奇异的景色,渲染了一种神秘色彩,为下文渔人进入桃花源后见到桃花源景象的美好做了铺垫。

本文的中心思想是什么?

【示意】作者描绘了一个没有帝王阶级、没有剥削、共同劳动、和睦相处的理想社会,寄托了他自己的憧憬和追求,在一定程度上反映了百姓朴素的要求和愿望,同时对当时的社会也无疑是一种批判和否定。

本文写作上应关注的特点。

【示意】(1)构思精巧。(2)虚实结合。(3)语言生动、简练。(4)有详有略,中心突出。

《桃花源记》的内容思考

渔人是怎么发现桃花林的?

缘溪行,忘路之远近,忽逢桃花林。

作者如何描写桃花林中的自然景色的?景物描写有何作用?

夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。

(写桃林之美有两个作用:其一,有了桃林的奇丽景色,才引起渔人的惊诧、好奇心,他才会“复前行,欲穷其林”,最终发现桃花源。其二,有关桃林的这些描写,颇具神秘色彩,已暗示将会出现“奇境”,为渔人进入桃花源从氛围上作了铺垫。)

渔人是如何进入桃花源的?你能用一句诗来概括渔人进入桃花源过程的感受吗?

复前行,欲穷其林。林尽水源,便得一山。山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。

《桃花源记》的内容思考

渔人进入桃花源后,看到了怎样的“世外桃源”?

(自然景象:环境优美宁静)

(社会生活情景:生活安乐幸福、宁静祥和)

(与人交际情景:人们自述厌恶战争、不满外界生活、与世隔绝)

(与人交际情景:好客、淳朴、生活富足)

联系时代背景,说说本文表达了作者怎样的思想?

作者虚构了一个与世无争的世外桃源,一方面揭露了当时长期战乱、民不聊生的社会现实;另一方面反映了人民群众要求摆脱剥削、压迫,用自己的劳动创造幸福和平生活的强烈愿望。同时也表现出自己对理想社会的憧憬。

基础知识梳理 – 《桃花源记》

通假字

便要还家,设酒杀鸡作食(“要”同“邀”,邀请)

古今异义

芳草鲜美(古,新鲜美好。今,(菜肴,瓜果等)滋味好)

妻子邑人(古,妻子儿女。今,男子的配偶)

来此绝境(古,与人世隔绝的地方。今,没有出路的境地)

无论魏晋(古,不要说,更不必说。今,表条件关系的连词)

未果(古,实现。今,果实;结果)

屋舍俨然(古,整齐的样子。今,形容很像)

豁然开朗(古,开阔敞亮。今,(思想、心胸、性格等)乐观、畅快、不阴郁。低沉)

基础知识梳理 – 《桃花源记》

古今异义

阡陌交通(古,交错相通。今,原来指各种运输和邮电事业的统称,现仅指运输事业)

不足为外人道也(古,不值得,不必。今,不充足,不满)

自云先世避秦时乱(古,说。今,云彩)

缘溪行,忘路之远近(古,顺着,沿着。今,缘分,缘故)

得其船便扶向路(古,沿着、顺着。今,搀扶,扶着)

寻向所志(古,先前的。今,向着,朝向)

基础知识梳理 – 《桃花源记》

一词多义

之 忘路之远近(结构助词,的)

渔人甚异之(代词,指代见到的景象)

有良田、美池、桑竹之属(代词,这)

具答之(代词,指代问题)

其 欲穷其林(代词,那)

其中往来种作(代词,指代桃花源)

得其船(代词,他的)

余人各复延至其家(代词,他们)

中考的五大高频虚词“之、其、而、以、于”

基础知识梳理 – 《桃花源记》

一词多义

寻 寻向所志(动词,寻找)

寻病终(副词,随即,不久)

舍 便舍船,从口入(动词,离开)

屋舍俨然(名词,房舍)

为 捕鱼为业(动词,作为)

为外人道(动词,对、向)

基础知识梳理 – 《桃花源记》

词类活用

形容词的意动用法 渔人甚异之(对……感到惊异)

名词作状语 复前行(向前)

倒装句 问所从来(“所从”,“从”是介词,介词结构“从所”倒装)

判断句 南阳刘子骥,高尚士也(……也,表判断)

省略句 林尽水源(“尽”省略介词“于”,“林尽(于)水源”)

省略句 此中人语云(语(之)云)

文言句式

《小石潭记》知识梳理

柳宗元于唐顺宗永贞元年(公元805年)因拥护王叔文的改革,被贬为永州司马,王叔文被害。柳宗元贬官之后,为排解内心的愤懑之情,常常不避幽远,伐竹取道,探山访水,并通过对景物的具体描写,抒发自己的不幸遭遇,此间共写了八篇山水游记,后称《永州八记》。

《小石潭记》是《永州八记》中的一篇。这篇散文生动地描写出了小石潭环境景物的幽美和静穆,抒发了作者贬官失意后的孤凄之情。语言简练、生动,景物刻画细腻、逼真,全篇充满了诗情画意,表现了作者杰出的写作技巧。因之,成为被历代所传诵的散文名篇。这篇游记一共可以分为五段。第一段,作者采用的是“移步换形”的手法,在移动变换中引导我们去领略各种不同的景致,具有极强的动态的画面感。“从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。”

《小石潭记》的内容思考

《小石潭记》的写作顺序?抓住了小石潭的哪些特点?作者对小石潭的整体感受是什么?

【示意】游览顺序(移步换景)。幽静的特点。幽深冷寂,孤凄悲凉。

文中第二段写谭中的鱼,衬托了作者怎样的心情?

【示意】运用了动静结合的写法,写出了鱼儿一会儿静静不动,一会儿轻快的游走的样子。表面写了鱼,其实更是在突出潭水的清澈。表现了作者此时欢快、愉悦的心情。

作者开始到后来心情的一乐一忧,似乎难以相容,前后矛盾,该如何理解呢?

【示意】作者的心情是与其遭贬谪的经历紧密联系的。柳宗元被贬后,内心是抑郁的,因而凄苦悲凉其实是他感情的主要基调;而寄情山水也是他被贬后为了摆脱这种心情而采取的行为。作者一时陶醉于美景,被鱼儿逗乐了,但这种欢快、愉悦终归是短暂的,一看到凄清的环境,立刻触发了忧伤悲凉的心情,因此柳宗元可以说是想寄情山水忘忧忘愁、派遣抑郁,但却是不得。

基础知识梳理 – 《小石潭记》

古今异义

潭中鱼可百许头(古,大约。今,能愿动词,可以)

影布石上(古,映照。今,一种棉、麻织成的材料 )

不可久居( 古,停留。今,居住,住)

乃记之而去(古,离开。今,与来相对 )

崔氏二小生( 古,年轻人。今,戏曲角色的一种)

基础知识梳理 – 《小石潭记》

一词多义

可 潭中鱼可百许头(副词,大约 )

明灭可见(动词,可以)

为 全石以为底(动词,作为)

为坻、为屿、为嵁、为岩(动词,成为)

空 皆若空游无所依(名词作状语,在空中)

空无一人(形容词,里面没有东西或内容)

以 卷石底以出(连词,而)

以其境过清(连词,因为)

全石以为底(介词,把)

而 潭西南而望(连词,表修饰)

乃记之而去(连词,表承接)

隶而从者(连词,表修饰)

清 水尤清冽(形容词,清澈)

以其境过清(形容词,凄清)

基础知识梳理 – 《小石潭记》

词类活用

名词作状语 从小丘西行百二十步(表示动作方向,向西)

名词作状语 下见小潭(表示方向,向下)

名词作状语 其岸势犬牙差互(像狗的牙齿那样)

名词作状语 皆若空游无所依(在空中)

名词作状语 斗折蛇行(像北斗星那样,像蛇那样)

形容词使动用法 凄神寒骨(使……凄凉,使……寒冷)

基础知识梳理 – 《小石潭记》

倒装句 如鸣佩环(如佩环鸣,谓语前置)

倒装句 卷石底以出(石底卷以出,谓语前置)

倒装句 全石以为底(以全石为底,宾语前置)

文言句式

《核舟记》知识梳理

《核舟记》是我们在初中阶段接触到的一篇文言文说明文,出自明代魏学洢之手,被誉为是“说明文中的杰作”。“核舟”是用一枚核桃雕刻出的艺术品,方寸之间却包含天地。如果说手艺人的技艺巧夺天空,那魏学洢的一枝神笔更是让艺术品中的每个人物都栩栩如生。

说明文语言的特点是我们阅读这篇文章所需要去关注的。我们可以从本文体会到古代劳动人民在工艺美术方面的成就,增强民族自豪感。

本文通过对核舟的细致描述,说明了雕刻者构思的巧妙,赞美了其精巧技艺,同时也显示了我国古代工艺美术的卓越成就。

《核舟记》的内容思考

《核舟记》展现了雕刻者的高超技艺,表现在哪些方面呢?

【提示】首先,善于在小中展示细节,展现“尺幅千里”的雕刻技术。先说明船体长度和高度只有“八分有奇”“二黍许”,却雕刻出了五个人、八扇窗,箬篷、船桨、炉、壶、手卷、念珠各一个,对联、题款共三十四个字,可见雕刻者的高超技艺。

其次,将静态的人物动态化的描写,展现出了五个人各自不同的神态、个性特征。

再次,对于雕刻内容的细微小处,也是不惜工笔的描述,让我们感受到技艺的精湛。

《核舟记》的作者围绕着“大苏泛赤壁”主题来介绍核舟,但对两个无关紧要的人物(舟子)也进行了具体描绘,这是否有些详略不当呢?

【提示】并不是详略不当,首先,两个舟子的刻画,将两个舟子的悠闲、平静的神态来衬托苏轼与友人游赤壁时的怡然自得。正因为舟子的闲适,船桨“横卧”,才能更好地呈现苏轼等人游赤壁的诗情画意。而且,从写作意图来看,写舟子也是在展现、赞叹雕刻者的精湛技艺。

《核舟记》的内容思考

《核舟记》作为一篇说明文的写作特色。

【提示】

总分结合,前后照应。总分结合、依次介绍、逐一描述的说明顺序。

语言准确,用词精当。特别关注对苏子三人和两舟子的动词描述。

基础知识梳理 – 《核舟记》

古今异义

高可二黍许(古,大约。今,能愿动词,可以)

曾不盈寸(古,竟然。今,曾经 )

神情与苏黄属(古,类似。今,归属。 )

周首尾长约八分有奇(古,零数,余数。今,单的,与“偶”相对 )

通假字

左手倚一衡木(“衡”同“横”,横着的)

基础知识梳理 – 《核舟记》

一词多义

奇 明有奇巧人(形容词,奇妙 )

周首尾长约八分有奇(名词,零数,余数 )

为 为宫室底(动词,雕刻 )

中轩敞者为舱( 动词,表判断,是)

端 东坡右手执卷端(名词,一头)

其人视端容寂(形容词,正,直)

词类活用

名词作状语 中轩敞者为舱,箬篷覆之(表示动作行为所用的工具,用箬篷 )

名词作状语 石青糁之(用石青)

名词作动词 中峨冠而多髯者为东坡(戴着高高的帽子)

名词作动词 居右者椎髻仰面(梳着形状像椎的发髻)

基础知识梳理 – 《核舟记》

判断句 中峨冠而多髯者为东坡(“为”表判断)

倒装句 其两膝相比者(定语倒装)

文言句式

课文理解性梳理-《诗经》二首

1. 本诗以“关关雎鸠,在河之洲”开头,这样写具有什么样的艺术效果?

示例:这是《诗经》中常用的比兴手法。开篇以雎鸟相向合鸣,来比喻青年男女的相依相恋,也为情感的展开创设了一个美好的意境。

2. 请赏析“悠哉悠哉,辗转反侧”。

“辗转反侧”,运用动作描写,突出其内心的不平静。形象逼真地表现了主人公深深的思念之情。

3.“悠哉悠哉,辗转反侧”中两个“悠哉”连用有什么表达效果

示例一:连用两个“悠哉”字,把主人公长夜难眠、思绪万千以及难耐的相思之苦表达的淋漓尽致。

示例二:“悠哉悠哉”是心理描写,写出了男子对姑娘的思念之情。两个“悠”字加重了感彩,把男子的绵绵情意表现出来了。

课文理解性梳理-《诗经》二首

4.诗中为什么要反复描写姑娘采摘荇菜的劳动情景?

①描绘了姑娘忙碌劳动的优美姿态,充满生机,刻画了她勤劳的形象。

②运用了比兴手法,少女追逐荇菜恰如君子对淑女的追求,更增加青年男子对女子的思慕和爱恋之情。

5.这首诗是用了“兴”的手法。“兴”的手法是指“先言他物以引起所咏之词”,这是首诗中的“他物”是:雎鸠和荇菜,“所咏之词”指指男子对女子的相思。

6.诗中多采用重章叠句的形式,它在表情达意上有什么作用?

①增强诗歌的节奏感、音乐感;

②形成一种回环往复之美;

③渲染气氛,突出主题;

④一叹三咏,委婉深长的表达效果。

课文理解性梳理-《诗经》二首

7. 请用简洁的语言概括诗歌中男主人公情感变化的过程。

由初遇时的爱慕到求之不得的思念再到想象与姑娘成婚的美好愿望,诗的感情真挚热烈,回环咏唱的章法,使热恋之情步步推向高潮。

THANK YOU

语文学习无处不在

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读