2021-2022学年高中语文统编版必修下册6《哈姆莱特》课件(48张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版必修下册6《哈姆莱特》课件(48张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-28 15:41:25 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

2.6《哈姆莱特》

Hamlet

哈姆莱特

有一千个读者,就会有一千个哈姆雷特。——恩格斯

There are one thousand readers, there will be one thousand Hamlet.

名言欣赏

活着,还是死去,这真是一个值得思考的问题。

To be or not to be,that's a question.

生存还是毁灭?这是个问题。

名言欣赏

To be or not to be

Frailty, thy name is woman!

脆弱啊,你的名字是女人!

女人啊!你的名字叫弱者。

威廉·莎士比亚(1564—1616),文艺复兴时期英国杰出的戏剧家,诗人。1564年出生于一个富商家庭。他曾经在“文法学校”读书,后因父亲破产,中途辍学。21岁时到伦敦剧院工作,很快就登台演戏,并开始创作剧本和诗歌。他创作的大部分是诗剧。他的作品是人文主义文学的杰出代表,在世界文学史上占有极重要的地位。

作家简介

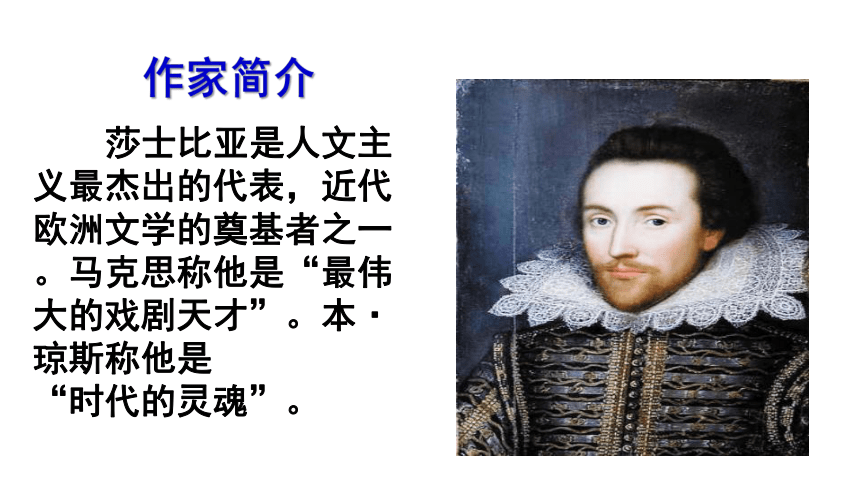

作家简介

莎士比亚是人文主义最杰出的代表,近代欧洲文学的奠基者之一。马克思称他是“最伟大的戏剧天才”。本·琼斯称他是

“时代的灵魂”。

文艺复兴:

欧洲新兴资产阶级复兴古代希腊、罗马文化为特点的反封建教会的思想文化运动。其思想体系是人文主义思想。这种思想以“人”为中心,反对以“神”为中心;反对神权、神性,宣扬人权、人性。其思想基础为人性论:肯定人的价值,赞美对爱情和幸福的追求,推崇知识,主张平等。代表这一时期文学最高水平的就是英国莎士比亚的戏剧。

人文精神

人文精神一词,源自西方,也可称作“人文主义”。它是西方哲学在两千多年探索一些不可解问题的过程中,培育起来的一种精神,包含三个元素,

人性

理性

超越性

在他们看来,人是“了不得的杰作”,具有“高贵的理性”“伟大的力量”,有着无比的智慧,是“宇宙的精华,万物的灵长”。

感知作者

莎士比亚

人类最伟大的戏剧天才”。

英国

莎士比亚出生地

莎士比亚故居夜景

莎士比亚墓

莎士比亚墓

墓地上的鲜花

宁可不要 100个印度,

也不能没有莎士比亚。

——英国谚语

代表作:

历史剧——《亨利四世》、《理查三世》等;

喜剧——《仲夏夜之梦》、《威尼斯商人》、《第十二夜》等;

悲剧——《罗密欧与朱丽叶》以及“四大悲剧”《哈姆莱特》、《奥赛罗》、《李尔王》、《麦克白》等。

作品简介

《哈姆莱特》(Hamlet)

《奥瑟罗》( Othello)

《李尔王》 (King Lear)

《麦克白》(Macbeth)

四大悲剧:

“给自然照一面镜子,给德行看一看自己的面目,给荒唐看一看自己的姿态,给时代和社会看一看自己的形象和印记。”

莎翁对自己作品的评价

Hamlet

哈姆莱特

《哈姆莱特》也译作《王子复仇记》,是莎士比亚的代表作。写的是丹麦王子哈姆莱特为父报仇的故事。

全剧剧情

《哈姆莱特》全剧是以哈姆莱特和克劳狄斯之间你死我活的斗争为线索展开的。主要剧情是:从老国王哈姆莱特的鬼魂那里,哈姆莱特得知了克劳狄斯阴谋杀害兄长、篡夺王位的罪行;哈姆莱特装疯,克劳狄斯怀疑哈姆莱特知道些什么,便派人刺探他;哈姆莱特用一出有“谋杀”情节,并且所用手段和克劳狄斯杀害老国王的手段相类似的戏剧,来试探克劳狄斯,以此判断鬼魂所说的话是否真实;克劳狄斯果然露出了马脚,心里对哈姆莱特十分忌惮;不明底细的王后乔特鲁德找哈姆莱特谈话,哈姆莱特误杀躲在旁边偷听的大臣波洛涅斯,克劳狄斯借机立即派他到英国去,并在公文里让英国国王处死哈姆莱特;哈姆莱特半路上回来了,克劳狄斯已经设计好毒计,让哈姆莱特和波洛涅斯的儿子雷欧提斯比剑。

哈姆莱特和雷欧提斯比剑,这是全剧的高潮。剧情发展到这里,克劳狄斯和哈姆莱特都清楚知道了对方要置自己于死地,他们谁都不能再回避、耽搁,形势刻不容缓。老辣狠毒的克劳狄斯抢占了先机,安排了看上去万无一失的“比剑”的圈套。

哈姆莱特悲愤交加,中了奸王的毒计。奸王利用奥菲利娅之兄雷欧提斯为父复仇的机会,密谋在比剑中用毒剑、毒酒来置哈姆莱特于死地。结果,哈姆莱特和雷欧提斯都中了毒剑,王后饮了毒酒,奸王也被刺死。王子哈姆莱特临死嘱托好友传播他的心愿。

《哈姆莱特》也译作《王子复仇记》

回国奔丧

发现叔叔继位、母亲改嫁

夜遇父亲亡魂,得知真相

装疯卖傻,迷惑敌人

排演戏中戏

误杀波洛涅斯

大难不死,逃回丹麦

奥菲利亚溺水而死,雷欧提斯复仇

哈、雷二人相约比剑

母亲误饮毒酒,哈、雷二人中毒剑

杀死叔叔

以军礼安葬哈姆雷特

剧中人物

哈姆莱特(丹麦王子)

克劳狄斯(丹麦国王 现任)

王 后(哈姆莱特之母)

波洛涅斯(御前大臣)

奥菲利亚(波洛涅斯之女)

罗森格兰兹(朝臣)

吉尔登斯吞(朝臣)

剧情结构

第一部分(从开头到“波洛涅斯 不我们退下去吧,陛下”)国王听取两个朝臣的汇报并指使奥菲利娅进一步试探哈姆莱特

第二部分(从“哈姆莱特上”到“谁料过去的繁华,变成今朝的泥土”)哈姆莱特独白以及哈姆莱特和奥菲利娅的对白,哈姆莱特疯狂的行为让奥菲利娅痛苦万分

第三部分(从“国王及波洛涅斯重上”到结束)国王疑虑加深,波洛涅斯自告奋勇提出让王后再次试探哈姆莱特

矛盾冲突

请同学们仔细读课文,看看剧中有哪些矛盾冲突,并说说矛盾冲突有什么特点

哈姆莱特——克劳狄斯

(哈姆莱特的直接复仇对象是国王克劳狄斯,他与国王之间是矛盾冲突是主要冲突。)

哈姆莱特——奥菲利娅

(奥菲利娅不明真相,从而被人利用刺探哈姆莱特所造成的的矛盾)

还有哈姆莱特和王后的冲突。这些冲突都从属于哈姆莱特和国王的矛盾冲突。

跌宕曲折的故事情节

问题:

节选部分开头,写国王与身边的侍臣及王后之间的对话。他们的对话是围绕什么问题展开的?

密谋试探哈姆莱特是否真的“因失恋而疯狂”

奥菲利娅试探哈姆莱特前,哈姆莱特登场后又一大段内心独白,这段对白的内容是什么?它有什么作用?

哈姆莱特对生命意义的思索。哈姆莱特又一次想到了死亡,但是他立即对死亡产生了顾虑,想到死后“我”是否还存在,想到死后将要到达之地是否比这里痛苦,想到死后将不能再回来。这是典型的哈姆莱特思维。对事物犹豫不决的惯性不仅存在于行动上,也存在于思考中。无论行动或思想,哈姆莱特总是这样的徘徊不前这段独白深刻地表现了人文主义者哈姆莱特在进行为父报仇的行动和探索社会变革之路的心理路程。让我们看到他对人生的思索,他的烦恼和失望、苦闷以及对周围现实的深刻揭露。

这是莎翁戏剧中最经典的哲理性对白,既能够表现人物的内省矛盾冲突,又能推动情节发展。

哈姆莱特与奥菲利娅的对白中,哈姆莱特个的语言有什么特点,他为什么这么说活?

语言颠三倒四、粗俗不堪

麻痹国王,掩盖心事

作者写哈姆莱特和奥菲利娅的冲突有什么作用?

是为了表现哈姆莱特的思索,塑造哈姆莱特的内向、有沉着痛苦与彷徨等复杂情感的人文主义思想家的形象。

人物形象

哈姆莱特的人物形象

哈姆莱特

忧郁、延宕(犹豫、拖延)是他性格中的两大特征。

人物形象

哈姆莱特是人文主义者,也是个人主义者,他的斗争是孤军奋战,失败也就是必然的。这是一个人文主义者的悲剧。 并且他的性格有致命的弱点,过于沉思、自责、自我怀疑、犹豫不决

哈姆莱特悲剧的根源

主观原因

他所处的时代还没有提供先进分子必然胜利的条件,敌我力量的对比还过于悬殊,这就造成了“历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突。”因此,这是一个时代的悲剧。

客观原因

哈姆莱特悲剧的根源

个性化的语言

欣赏语言

动作化的语言

1、语言生动精炼,一方面运用书面语言和口语,一方面也广泛采用民间谚语和俚语,灵活丰富。

莎士比亚剧作语言特点

3、大量运用修辞格,善于形象譬喻,语言具有音韵节奏之美,充满诗意。

2、人物语言具有个性化、形象化。

通过社会背景,探讨《哈姆莱特》的现实意义

十六、十七世纪之交,英国正处在封建制度向资本主义制度过渡时期,这个时期是英国历史进程中的一个巨大转折。伊丽莎白统治的繁荣时期,资产阶级支持王权,而王权正好利用资产阶级,两方面不仅不对立,还结成了暂时的同盟。由于政局比较稳定,社会生产力获得了迅速的发展。这种新兴资本主义生产关系的发展,虽然加速了封建社会的崩溃,却仍然是依靠残酷地剥削农民来进行的。詹姆斯一世继位以后,专制集权被进一步推行,资产阶级和劳动人民的反抗遭到了大肆镇压。社会矛盾进一步激化,它从根本上动摇了封建秩序,同时为十七世纪英国资产阶级革命准备了条件,莎士比亚的创作正是对这个时代的艺术的深刻的反映。

通过社会背景,探讨《哈姆莱特》的现实意义

哈姆雷特》是借丹麦八世纪的历史反映十六世纪末和十七世纪初的英国社会现实。当时的英国,如前所述,是一个“颠倒混乱的时代”,而《哈姆雷特》正是“这个时代的缩影”。剧中哈姆雷特与克劳狄斯的斗争,象征着新兴资产阶级人文主义者与反动的封建王权代表的斗争。通过这一斗争,作品反映了人文主义理想同英国黑暗的封建现实之间的矛盾,揭露了英国封建贵族地主阶级与新兴资产阶级之间为了争夺权力而进行的殊死较量,批判了王权与封建邪恶势力的罪恶行径

2.6《哈姆莱特》

Hamlet

哈姆莱特

有一千个读者,就会有一千个哈姆雷特。——恩格斯

There are one thousand readers, there will be one thousand Hamlet.

名言欣赏

活着,还是死去,这真是一个值得思考的问题。

To be or not to be,that's a question.

生存还是毁灭?这是个问题。

名言欣赏

To be or not to be

Frailty, thy name is woman!

脆弱啊,你的名字是女人!

女人啊!你的名字叫弱者。

威廉·莎士比亚(1564—1616),文艺复兴时期英国杰出的戏剧家,诗人。1564年出生于一个富商家庭。他曾经在“文法学校”读书,后因父亲破产,中途辍学。21岁时到伦敦剧院工作,很快就登台演戏,并开始创作剧本和诗歌。他创作的大部分是诗剧。他的作品是人文主义文学的杰出代表,在世界文学史上占有极重要的地位。

作家简介

作家简介

莎士比亚是人文主义最杰出的代表,近代欧洲文学的奠基者之一。马克思称他是“最伟大的戏剧天才”。本·琼斯称他是

“时代的灵魂”。

文艺复兴:

欧洲新兴资产阶级复兴古代希腊、罗马文化为特点的反封建教会的思想文化运动。其思想体系是人文主义思想。这种思想以“人”为中心,反对以“神”为中心;反对神权、神性,宣扬人权、人性。其思想基础为人性论:肯定人的价值,赞美对爱情和幸福的追求,推崇知识,主张平等。代表这一时期文学最高水平的就是英国莎士比亚的戏剧。

人文精神

人文精神一词,源自西方,也可称作“人文主义”。它是西方哲学在两千多年探索一些不可解问题的过程中,培育起来的一种精神,包含三个元素,

人性

理性

超越性

在他们看来,人是“了不得的杰作”,具有“高贵的理性”“伟大的力量”,有着无比的智慧,是“宇宙的精华,万物的灵长”。

感知作者

莎士比亚

人类最伟大的戏剧天才”。

英国

莎士比亚出生地

莎士比亚故居夜景

莎士比亚墓

莎士比亚墓

墓地上的鲜花

宁可不要 100个印度,

也不能没有莎士比亚。

——英国谚语

代表作:

历史剧——《亨利四世》、《理查三世》等;

喜剧——《仲夏夜之梦》、《威尼斯商人》、《第十二夜》等;

悲剧——《罗密欧与朱丽叶》以及“四大悲剧”《哈姆莱特》、《奥赛罗》、《李尔王》、《麦克白》等。

作品简介

《哈姆莱特》(Hamlet)

《奥瑟罗》( Othello)

《李尔王》 (King Lear)

《麦克白》(Macbeth)

四大悲剧:

“给自然照一面镜子,给德行看一看自己的面目,给荒唐看一看自己的姿态,给时代和社会看一看自己的形象和印记。”

莎翁对自己作品的评价

Hamlet

哈姆莱特

《哈姆莱特》也译作《王子复仇记》,是莎士比亚的代表作。写的是丹麦王子哈姆莱特为父报仇的故事。

全剧剧情

《哈姆莱特》全剧是以哈姆莱特和克劳狄斯之间你死我活的斗争为线索展开的。主要剧情是:从老国王哈姆莱特的鬼魂那里,哈姆莱特得知了克劳狄斯阴谋杀害兄长、篡夺王位的罪行;哈姆莱特装疯,克劳狄斯怀疑哈姆莱特知道些什么,便派人刺探他;哈姆莱特用一出有“谋杀”情节,并且所用手段和克劳狄斯杀害老国王的手段相类似的戏剧,来试探克劳狄斯,以此判断鬼魂所说的话是否真实;克劳狄斯果然露出了马脚,心里对哈姆莱特十分忌惮;不明底细的王后乔特鲁德找哈姆莱特谈话,哈姆莱特误杀躲在旁边偷听的大臣波洛涅斯,克劳狄斯借机立即派他到英国去,并在公文里让英国国王处死哈姆莱特;哈姆莱特半路上回来了,克劳狄斯已经设计好毒计,让哈姆莱特和波洛涅斯的儿子雷欧提斯比剑。

哈姆莱特和雷欧提斯比剑,这是全剧的高潮。剧情发展到这里,克劳狄斯和哈姆莱特都清楚知道了对方要置自己于死地,他们谁都不能再回避、耽搁,形势刻不容缓。老辣狠毒的克劳狄斯抢占了先机,安排了看上去万无一失的“比剑”的圈套。

哈姆莱特悲愤交加,中了奸王的毒计。奸王利用奥菲利娅之兄雷欧提斯为父复仇的机会,密谋在比剑中用毒剑、毒酒来置哈姆莱特于死地。结果,哈姆莱特和雷欧提斯都中了毒剑,王后饮了毒酒,奸王也被刺死。王子哈姆莱特临死嘱托好友传播他的心愿。

《哈姆莱特》也译作《王子复仇记》

回国奔丧

发现叔叔继位、母亲改嫁

夜遇父亲亡魂,得知真相

装疯卖傻,迷惑敌人

排演戏中戏

误杀波洛涅斯

大难不死,逃回丹麦

奥菲利亚溺水而死,雷欧提斯复仇

哈、雷二人相约比剑

母亲误饮毒酒,哈、雷二人中毒剑

杀死叔叔

以军礼安葬哈姆雷特

剧中人物

哈姆莱特(丹麦王子)

克劳狄斯(丹麦国王 现任)

王 后(哈姆莱特之母)

波洛涅斯(御前大臣)

奥菲利亚(波洛涅斯之女)

罗森格兰兹(朝臣)

吉尔登斯吞(朝臣)

剧情结构

第一部分(从开头到“波洛涅斯 不我们退下去吧,陛下”)国王听取两个朝臣的汇报并指使奥菲利娅进一步试探哈姆莱特

第二部分(从“哈姆莱特上”到“谁料过去的繁华,变成今朝的泥土”)哈姆莱特独白以及哈姆莱特和奥菲利娅的对白,哈姆莱特疯狂的行为让奥菲利娅痛苦万分

第三部分(从“国王及波洛涅斯重上”到结束)国王疑虑加深,波洛涅斯自告奋勇提出让王后再次试探哈姆莱特

矛盾冲突

请同学们仔细读课文,看看剧中有哪些矛盾冲突,并说说矛盾冲突有什么特点

哈姆莱特——克劳狄斯

(哈姆莱特的直接复仇对象是国王克劳狄斯,他与国王之间是矛盾冲突是主要冲突。)

哈姆莱特——奥菲利娅

(奥菲利娅不明真相,从而被人利用刺探哈姆莱特所造成的的矛盾)

还有哈姆莱特和王后的冲突。这些冲突都从属于哈姆莱特和国王的矛盾冲突。

跌宕曲折的故事情节

问题:

节选部分开头,写国王与身边的侍臣及王后之间的对话。他们的对话是围绕什么问题展开的?

密谋试探哈姆莱特是否真的“因失恋而疯狂”

奥菲利娅试探哈姆莱特前,哈姆莱特登场后又一大段内心独白,这段对白的内容是什么?它有什么作用?

哈姆莱特对生命意义的思索。哈姆莱特又一次想到了死亡,但是他立即对死亡产生了顾虑,想到死后“我”是否还存在,想到死后将要到达之地是否比这里痛苦,想到死后将不能再回来。这是典型的哈姆莱特思维。对事物犹豫不决的惯性不仅存在于行动上,也存在于思考中。无论行动或思想,哈姆莱特总是这样的徘徊不前这段独白深刻地表现了人文主义者哈姆莱特在进行为父报仇的行动和探索社会变革之路的心理路程。让我们看到他对人生的思索,他的烦恼和失望、苦闷以及对周围现实的深刻揭露。

这是莎翁戏剧中最经典的哲理性对白,既能够表现人物的内省矛盾冲突,又能推动情节发展。

哈姆莱特与奥菲利娅的对白中,哈姆莱特个的语言有什么特点,他为什么这么说活?

语言颠三倒四、粗俗不堪

麻痹国王,掩盖心事

作者写哈姆莱特和奥菲利娅的冲突有什么作用?

是为了表现哈姆莱特的思索,塑造哈姆莱特的内向、有沉着痛苦与彷徨等复杂情感的人文主义思想家的形象。

人物形象

哈姆莱特的人物形象

哈姆莱特

忧郁、延宕(犹豫、拖延)是他性格中的两大特征。

人物形象

哈姆莱特是人文主义者,也是个人主义者,他的斗争是孤军奋战,失败也就是必然的。这是一个人文主义者的悲剧。 并且他的性格有致命的弱点,过于沉思、自责、自我怀疑、犹豫不决

哈姆莱特悲剧的根源

主观原因

他所处的时代还没有提供先进分子必然胜利的条件,敌我力量的对比还过于悬殊,这就造成了“历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突。”因此,这是一个时代的悲剧。

客观原因

哈姆莱特悲剧的根源

个性化的语言

欣赏语言

动作化的语言

1、语言生动精炼,一方面运用书面语言和口语,一方面也广泛采用民间谚语和俚语,灵活丰富。

莎士比亚剧作语言特点

3、大量运用修辞格,善于形象譬喻,语言具有音韵节奏之美,充满诗意。

2、人物语言具有个性化、形象化。

通过社会背景,探讨《哈姆莱特》的现实意义

十六、十七世纪之交,英国正处在封建制度向资本主义制度过渡时期,这个时期是英国历史进程中的一个巨大转折。伊丽莎白统治的繁荣时期,资产阶级支持王权,而王权正好利用资产阶级,两方面不仅不对立,还结成了暂时的同盟。由于政局比较稳定,社会生产力获得了迅速的发展。这种新兴资本主义生产关系的发展,虽然加速了封建社会的崩溃,却仍然是依靠残酷地剥削农民来进行的。詹姆斯一世继位以后,专制集权被进一步推行,资产阶级和劳动人民的反抗遭到了大肆镇压。社会矛盾进一步激化,它从根本上动摇了封建秩序,同时为十七世纪英国资产阶级革命准备了条件,莎士比亚的创作正是对这个时代的艺术的深刻的反映。

通过社会背景,探讨《哈姆莱特》的现实意义

哈姆雷特》是借丹麦八世纪的历史反映十六世纪末和十七世纪初的英国社会现实。当时的英国,如前所述,是一个“颠倒混乱的时代”,而《哈姆雷特》正是“这个时代的缩影”。剧中哈姆雷特与克劳狄斯的斗争,象征着新兴资产阶级人文主义者与反动的封建王权代表的斗争。通过这一斗争,作品反映了人文主义理想同英国黑暗的封建现实之间的矛盾,揭露了英国封建贵族地主阶级与新兴资产阶级之间为了争夺权力而进行的殊死较量,批判了王权与封建邪恶势力的罪恶行径

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])