统编版高中语文选择性必修下册第一单元4.《望海潮》《扬州慢》 课件(45张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修下册第一单元4.《望海潮》《扬州慢》 课件(45张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

课前准备:

1、将语文选择性必修下册课本翻到第17页《望海潮》、第18页《扬州慢》,朗读预习课文;

2、练习本,笔记本,两色笔;

3、准备好拍照工具,课堂中需要大家将作答情况及时拍照上传。

——《望海潮》《扬州慢》群文阅读

双城记

城市是有记忆的,在一砖一瓦、一草一木里,还在一卷卷史册、一首首诗词里。一座城,那些逝去的繁华与空寂,欢歌与悲吟,因为文字的记录,才有了生机、有了表情,才在记忆里鲜活,既而生生不息地延续。

情境任务

城市是有记忆的,在一砖一瓦、一草一木里,还在一卷卷史册、一首首诗词里。一座城,那些逝去的繁华与空寂,欢歌与悲吟,因为文字的记录,才有了生机、有了表情,才在记忆里鲜活,既而生生不息地延续。高二年级的同学们准备结合今天所学的内容,为当前“疫情下的潍坊”写一段文字记录,展示潍坊特殊时期的自然风貌和人文精神。

学习目标

1.诵读诗歌,理解词意,初步感知词的情感基调,并熟练背诵。

2.在比较阅读中把握两首词的意象、意境和风格,鉴赏词的艺术手法。

3.认识古诗词的当代价值,了解文学的城市记忆功能。

壹

知人论世

柳永

走近作者

字耆卿,原名三变,崇安(今属福建)人,北宋词人。仁宗景祐年间进士,官至屯田员外郎,世称柳屯田。早年屡试不第,经常出入于歌楼舞馆,并通晓音律,这使他成为以描写城市风貌见长的婉约派代表词人。柳永的词在宋元时期流传甚广,有“凡有井水饮处,即能歌柳词”的说法。主要作品有《雨霖铃》《望海潮》《八声甘州》等。

约987—约1053

姜夔

走近作者

字尧章,号白石道人,饶州鄱阳(今属江西)人。一生未入仕途,以布衣出入于公卿之门,善书法、精音乐、能自度曲。诗词俱工,词尤负盛名。词多记游、咏物,感叹身世飘零,亦有寄寓忧国伤时之作。有《白石道人诗集》、《白石道人歌曲》。

约1155—1221

柳永从家乡前往都城汴京(今河南开封)应考,路经钱塘(今浙江杭州),为了谒见两浙转运使孙何,就写下了《望海潮》这首词投赠他。

《望海潮》写作背景

《望海潮》写作背景

宋孝宗淳熙三年(1176)冬至,姜夔路过扬州,见扬州仍然是满目疮痍,“荠麦青青”,词人追怀丧乱,感慨今昔,写下了《扬州慢》这篇名作。

《扬州慢》写作背景

贰

文学常识

文体知识:

词的起源:兴起于隋唐,盛行于宋,并在宋代发展到高峰。是一种和乐可唱、句式长短不齐的诗体。初起时称“曲子”“杂曲子”“曲子词”,后来也称“乐府”(如《东坡乐府》),“长短句”(如《稼轩长短句》)或“诗余”(如《草堂诗余》)。

特点:“词有定格,句有定数,字有定声”。

词有标题和词牌之分,词的标题是词的内容的集中体现,它概括了全词的主要内容。词牌是一首词词调的名称。

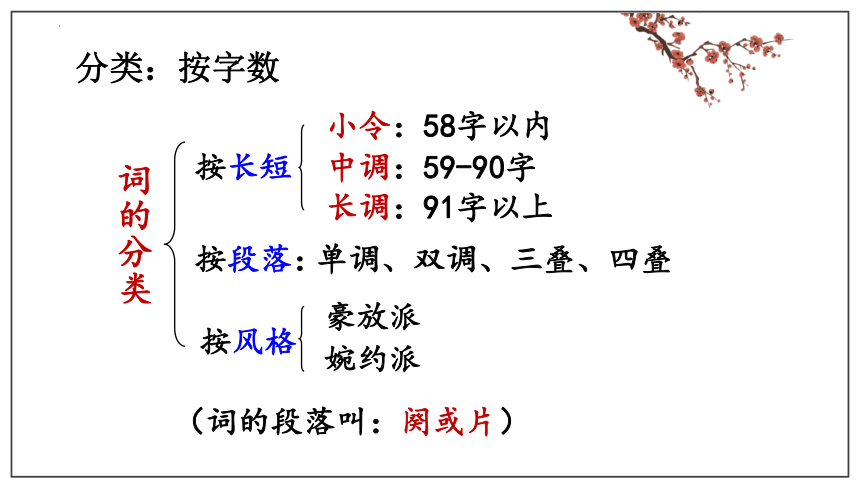

词的分类

按长短

小令:58字以内

中调:59-90字

长调:91字以上

按段落:

单调、双调、三叠、四叠

按风格

豪放派

婉约派

分类:按字数

(词的段落叫:阕或片)

豪放 婉约

意象 大且开阔的事物, 如大江大河等 小巧而情思细腻的事物, 如风雨花鸟等

意境 气象宏大、慷慨豪迈, 意境雄浑 柔和婉转含蓄的格调

选材 抒发人生志趣,借山水景物, 感古怀今 悲欢离合、男女恋情、

酣饮醉歌、咏物记事

情感 英雄情结、渴望建功立业、有所作为、敢于抨击时政 辞藻华美,多抒情,

委婉而缠绵细腻,语言含蓄

代表人物 苏轼、辛弃疾、张孝祥、陆游、李纲,陈与义 柳永、晏殊、晏几道、秦观、贺铸、周邦彦、李清照等。(婉约词风长期支配词坛,直到南宋,姜夔、吴文英、张炎等大批词家皆受影响。)

分类:按作家的流派风格可分为豪放派和婉约派。

叁

诵读品味

学习活动一:诵读感知,体味声韵美

宋词朗读指导:诗歌有和谐、律动的声韵之美,不同的韵脚可以帮助表达不同的情绪。柳永和姜夔都是深谙音律的词人,请找到《望海潮》和《扬州慢》的韵脚,并朗读体会。

⑴《望海潮》压ua韵,韵脚是:华、花、娃、霞、夸等词,这些音是直喉音,开口呼,读起来气脉无阻,轻快自如,表达自由、繁华、百姓安乐、喜气洋洋的感觉。

⑵《扬州慢》压 ing韵,韵脚是:程、青、兵、城、惊、情、声、生——读起来气脉阻滞,哽咽哀婉,带给人低沉、冷寂的感觉,适合表达词人面对劫后孤城的深沉喟叹。句首多为去声字,如过、尽、自、废、渐、杜、算、纵、二、念等都是,唯去声由低到高,最为响亮,句首词以去声发调,增加词的跌宕飞动之美。

活动一:

1.自由朗读,读准字音和节奏。

2.学生展示诵读。

东南/形胜,三吴/都会,钱塘/自古/繁华。烟柳/画桥,风帘/翠幕,参差/十万/人家。云树/绕/堤沙,怒涛/卷/霜雪,天堑/无涯。市列/珠玑,户盈/罗绮,竞/豪奢。

重湖/叠巘/清嘉,有/三秋/桂子,十里/荷花。羌管/弄晴,菱歌/泛夜,嬉嬉/钓叟/莲娃。千骑/拥/高牙,乘醉/听/箫鼓,吟赏/烟霞。异日/图将/好景,归去/凤池/夸。

望 海 潮

诵读

淳熙丙申至日,予过维扬。夜雪初霁,荠麦弥望。入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有《黍离》之悲也。

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。

杜郎俊赏,算而今、重到须惊。纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。二十四桥仍在,波心荡、冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生?

扬州慢

诵读

初读感知

读文本,请从柳永的《望海潮》和姜夔的《扬州慢》中,各选择一个词概括所写城市的特点,并加以解释说明。

《望海潮》:杭州

《扬州慢》:扬州

盈

“钱塘自古繁华”

“入其城,则四顾萧条”

空

思考

逐句分析,逐层理解,分析杭州城“盈”的是什么?扬州城“空”在何处?

学习活动二:研读分析,理解词意

本词如何具体描述其繁华、清嘉?

上阕:写杭州自然风光和都市的繁华

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。

东南形胜

地理形势优越

历史悠久

风帘翠幕,参差十万人家。

居民区繁华

云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,

天堑无涯。

钱塘潮雄伟壮丽

市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。

人民富有,社会财富丰盛,民众生活豪奢

望海潮上阕

社会条件优越

社会条件优越

研读分析

下阕:写西湖之美和杭州人民和平宁静的生活景象

重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。

有三秋桂子,十里荷花

西湖山水秀丽

羌管弄

晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃

民众生活悠闲自在

千骑拥高牙,乘醉听

箫鼓,吟赏烟霞

钱塘长官生活高雅

异日图将好景,归去凤池夸

总结

望海潮下阕

本词如何具体描述其繁华、清嘉?

一派太平、富庶、安定、祥和的都市生活景象

从地理

位置上看

从历史

传统上看

从自然

景观上看

从百姓

生活上看

从市井

面貌上看

惊叹、赞美、艳羡

小结

淳熙丙申至日①,予过维扬。夜雪初霁②,荠麦弥望③。入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角④悲吟。予怀怆然⑤,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有“黍离”之悲⑥也。

《扬州慢》小序

【注释】

①冬至;②天由雪转晴;③满眼;④守城士兵的号角声;⑤悲伤的样子;⑥国家沦亡的悲痛。

上片解读

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。

扬州慢上阕

词人眼前的扬州城是怎样的呢?上阕中哪一个词最能概括扬州城现在的特点?

空城

上片解读

破败

荒凉

“荠麦青青”

“废池乔木”

“清角吹寒”

“竹西佳处”

“春风十里”

繁华

热闹

对比

昔盛今衰的感伤

昔日

今日

名都

(虚写)

空城

(实写)

对比鲜明,虚实相生,化用诗句,情景交融。

“淮左名都”

下片解读

杜郎俊赏,算而今,重到须惊。纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。二十四桥仍在,波心荡、冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生?

扬州慢下阕

词人的想象与现实相比照,产生巨大反差,词人心中产生了怎样的感慨?那么造成此种情形的原因是什么?

胡马

窥江

昔盛今衰\感时伤世(黍离之悲) 联想杜牧“惊”

小结

荠麦青青

昔日

名都、佳处

春风十里

对 比

《黍离》之悲

正面渲染

侧面烘托

今日

黄昏、清角

废池乔木、犹厌言兵

杜郎重到须惊

冷月无声

红药为谁生

名都

空城

学习活动三:比较意象,体会意境《望海潮》(东南形胜)和《扬州慢》(淮左名都)两首词意象选取不同,组合方式不同,所呈现的意境也截然不同。请同学们反复诵读品味,比较词人在意象选取和意境营造上的不同。篇目城市意象意境手法情感望海潮杭州城市风情城外风光士庶生活扬州慢扬州昔今诗词中常见的写景手法

一、四个结合:动静结合(以动衬静、以动写静、以静写动)、虚实结合、正侧结合、点面结合。

二、三个角度:观察的角度,远近高低俯仰;感知的角度,视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉或通感;描绘的角度,绘形绘声绘色绘势。

三、四种技法:白描、工笔、渲染、列锦(名词意象叠加)。

四、修辞+表现(手法)

1、比喻、拟人、夸张、借代、互文、对比、同感、设问等修辞手法。

2、衬托(正衬、以乐衬哀)、侧面烘托、借景抒情、托物言志、典故表现手法。

*

阅读品味《望海潮》《扬州慢》两首词,完成表格。

篇目 城市 意象 意境 手法 情感

望海潮 杭州 城内风情 烟柳、画桥、风帘、翠幕、十万人家、珠玑、罗绮 美丽雅致 雄浑壮阔 繁华富庶 安定祥和 铺叙 点面结合 虚实结合 烘托渲染 惊叹

城外风光 云树、怒涛、天堑、重湖、叠巘、桂子、荷花、 赞美

士庶生活 羌管菱歌、钓叟莲娃、 箫鼓烟霞、千骑高牙 艳羡

扬州慢 扬州 昔日 淮左名都,竹西佳处、 春风十里、豆蔻词工、 二十四桥 繁华热闹 今昔对比 虚实结合 昔盛今衰的感慨和感时伤世的情怀

今日 荠麦、废池乔木、清角、 空城、二十四桥、冷月、 桥边红药 凄清荒凉

手 法 探 讨

1.铺叙又叫“铺排”,多见于古体诗中,它运用叠句的手法,使句式反复、对称而又富于变化,在诗歌中主要起渲染烘托气氛的作用。请找出《望海潮》中的铺陈句子,体会其作用。

烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢……

作用:词选取最典型、最具表现力的景物,从最有特色的角度铺叙,一句一景,写景富有层次感,极力铺排,从不同的角度表现杭州的繁荣、美丽、富饶。

2.《望海潮》和《扬州慢》中的“虚”与“实”,以及虚实结合艺术手法的表达效果。

“实”:客观世界中存在的实象、实事、实境。

“虚”:是诗人主观意识中存在的,是通过诗人主观想象、联想得到的部分,是虚象、虚事、虚境。

“虚”的类型:

①虚幻的想象、神话或梦境

②追忆中的历史、往事

③设想中的情境或尚未实现的未来。

2.《望海潮》和《扬州慢》中的“虚”与“实”,以及虚实结合艺术手法的表达效果。

(1)《望海潮》上阕写杭州城内以及钱塘江的景色为实写,而下阕写西湖美景主要为虚写,如“有三秋桂子,十里荷花”等。描绘了一派太平、富庶、安定、祥和的都市生活景象,抒发了作者对杭州风物的惊叹、赞美、艳羡之情。

(2)《扬州慢》中,昔日的扬州是虚写,“春风十里”、十里长街的繁荣景象;眼前的扬州是实写,“尽荠麦青青”、今日所见的凄凉情形。一虚一实,虚实相生。一边是繁华热闹,一边是萧条冷落,一边是虚,一边是实,两幅对比鲜明的图景寄寓着词人昔盛今衰的感慨和感时伤世的意绪。

总结意象选取和意境营造的不同:

《望海潮》和《扬州慢》两首词在意象、意境的不同注意表现在:

⑴《望海潮》意象上专取美丽富庶之景物,《扬州慢》则是兼采昔日繁华与今日萧条,既有自然景物也有历史典故;

⑵《望海潮》描绘了杭州的富足昌盛,营造出国泰民安的盛世气象,《扬州慢》则描绘了扬州的残破荒凉,营造出感伤哀婉的情境;

⑶《望海潮》在铺叙写法中运用点染、烘托等手法营造意境,《扬州慢》则综合采取今昔对比、用典和虚实结合等手法营构意境。

小结

《望海潮》开头总览杭州的优越位置和悠久历史,接着描绘此地风景的优美、市井的繁华以及人民生活的平和安乐。这首词采用铺叙的写法,以点带面,虚实相间,渲染烘托,形成一种畅达流利的气势。

《扬州慢》则聚焦于扬州今昔盛衰的对比。词人一面描摹眼前景象,一面想象杜牧重游故地的震惊和悲哀,强化了兵火劫后的沉痛心情。

课堂小结

今天我们学习了这两首词,由一个人一座城,两个人两座城,三个人两座城,到我们今天所生活的一座座城,都是记忆的叠加与书写。从这个层面上看,今天学习古诗词的意义,不再仅仅是了解那景那情那人,它还跟古今中外人们的认识联系紧密,与古今中外人类同呼吸共感知的状态相互印证。当我们努力用文字、用图像、用文化记忆来表现或阐释这座城市的前世与今生时,这座城市的精神,便得以生生不息地延续下去。

活动任务四

高二年级的同学们准备结合今天所学的内容,为当前“疫情下的潍坊”写一段文字记录,展现潍坊特殊时期的社会人文精神。要求:运用对比、渲染、烘托、夸张、比喻等手法写一段描写性的文字,不少于300字。

写作评价量表 优秀 良好 待改进 自评(10分)

组评(10分)

内容 使用至少两种表现手法进行写作,展现潍坊疫情之下的责任担当、敬业奉献、邻里团结、人人有责等精神品质。 能使用一种手法,基本展现潍坊特殊时期的良好精神风貌。 文章充斥着消极、负面的内容,情感态度低迷。

语言 语言形象生动、逻辑条理清晰,文章富有感染力、吸引力,能引起共鸣。 语言通顺,表达基本清楚。 语言缺乏表现力和吸引力。

情境默写——《望海潮》《扬州慢》

1.《望海潮》词中的“ ”写了街巷河桥的美丽;“ ”写了居民住宅的雅致。

2.《望海潮》上阙中描写四时风光的两句是: , 。

3.《望海潮》中描写湖中有湖、山外有山的一句是: 。

4. “月”在古代诗文中是经常被描写到的形象,如姜夔《扬州慢》中的 “_______,______,______ ”。

5.《扬州慢》中虚写扬州十里长街繁华景况的诗句是,实写现在扬州的凄凉情形的诗句是: _________,_________。

参考答案:

1.烟柳画桥 风帘翠幕

2.有三秋桂子 十里荷花

3. 重湖叠巘清嘉

4.二十四桥仍在 波心荡 冷月无声

5.过春风十里,尽荠麦青青

真题演练:

答疑时间:

课后作业:

1.默写两首词。

2.完成情景任务写作。

3.一线课堂

课前准备:

1、将语文选择性必修下册课本翻到第17页《望海潮》、第18页《扬州慢》,朗读预习课文;

2、练习本,笔记本,两色笔;

3、准备好拍照工具,课堂中需要大家将作答情况及时拍照上传。

——《望海潮》《扬州慢》群文阅读

双城记

城市是有记忆的,在一砖一瓦、一草一木里,还在一卷卷史册、一首首诗词里。一座城,那些逝去的繁华与空寂,欢歌与悲吟,因为文字的记录,才有了生机、有了表情,才在记忆里鲜活,既而生生不息地延续。

情境任务

城市是有记忆的,在一砖一瓦、一草一木里,还在一卷卷史册、一首首诗词里。一座城,那些逝去的繁华与空寂,欢歌与悲吟,因为文字的记录,才有了生机、有了表情,才在记忆里鲜活,既而生生不息地延续。高二年级的同学们准备结合今天所学的内容,为当前“疫情下的潍坊”写一段文字记录,展示潍坊特殊时期的自然风貌和人文精神。

学习目标

1.诵读诗歌,理解词意,初步感知词的情感基调,并熟练背诵。

2.在比较阅读中把握两首词的意象、意境和风格,鉴赏词的艺术手法。

3.认识古诗词的当代价值,了解文学的城市记忆功能。

壹

知人论世

柳永

走近作者

字耆卿,原名三变,崇安(今属福建)人,北宋词人。仁宗景祐年间进士,官至屯田员外郎,世称柳屯田。早年屡试不第,经常出入于歌楼舞馆,并通晓音律,这使他成为以描写城市风貌见长的婉约派代表词人。柳永的词在宋元时期流传甚广,有“凡有井水饮处,即能歌柳词”的说法。主要作品有《雨霖铃》《望海潮》《八声甘州》等。

约987—约1053

姜夔

走近作者

字尧章,号白石道人,饶州鄱阳(今属江西)人。一生未入仕途,以布衣出入于公卿之门,善书法、精音乐、能自度曲。诗词俱工,词尤负盛名。词多记游、咏物,感叹身世飘零,亦有寄寓忧国伤时之作。有《白石道人诗集》、《白石道人歌曲》。

约1155—1221

柳永从家乡前往都城汴京(今河南开封)应考,路经钱塘(今浙江杭州),为了谒见两浙转运使孙何,就写下了《望海潮》这首词投赠他。

《望海潮》写作背景

《望海潮》写作背景

宋孝宗淳熙三年(1176)冬至,姜夔路过扬州,见扬州仍然是满目疮痍,“荠麦青青”,词人追怀丧乱,感慨今昔,写下了《扬州慢》这篇名作。

《扬州慢》写作背景

贰

文学常识

文体知识:

词的起源:兴起于隋唐,盛行于宋,并在宋代发展到高峰。是一种和乐可唱、句式长短不齐的诗体。初起时称“曲子”“杂曲子”“曲子词”,后来也称“乐府”(如《东坡乐府》),“长短句”(如《稼轩长短句》)或“诗余”(如《草堂诗余》)。

特点:“词有定格,句有定数,字有定声”。

词有标题和词牌之分,词的标题是词的内容的集中体现,它概括了全词的主要内容。词牌是一首词词调的名称。

词的分类

按长短

小令:58字以内

中调:59-90字

长调:91字以上

按段落:

单调、双调、三叠、四叠

按风格

豪放派

婉约派

分类:按字数

(词的段落叫:阕或片)

豪放 婉约

意象 大且开阔的事物, 如大江大河等 小巧而情思细腻的事物, 如风雨花鸟等

意境 气象宏大、慷慨豪迈, 意境雄浑 柔和婉转含蓄的格调

选材 抒发人生志趣,借山水景物, 感古怀今 悲欢离合、男女恋情、

酣饮醉歌、咏物记事

情感 英雄情结、渴望建功立业、有所作为、敢于抨击时政 辞藻华美,多抒情,

委婉而缠绵细腻,语言含蓄

代表人物 苏轼、辛弃疾、张孝祥、陆游、李纲,陈与义 柳永、晏殊、晏几道、秦观、贺铸、周邦彦、李清照等。(婉约词风长期支配词坛,直到南宋,姜夔、吴文英、张炎等大批词家皆受影响。)

分类:按作家的流派风格可分为豪放派和婉约派。

叁

诵读品味

学习活动一:诵读感知,体味声韵美

宋词朗读指导:诗歌有和谐、律动的声韵之美,不同的韵脚可以帮助表达不同的情绪。柳永和姜夔都是深谙音律的词人,请找到《望海潮》和《扬州慢》的韵脚,并朗读体会。

⑴《望海潮》压ua韵,韵脚是:华、花、娃、霞、夸等词,这些音是直喉音,开口呼,读起来气脉无阻,轻快自如,表达自由、繁华、百姓安乐、喜气洋洋的感觉。

⑵《扬州慢》压 ing韵,韵脚是:程、青、兵、城、惊、情、声、生——读起来气脉阻滞,哽咽哀婉,带给人低沉、冷寂的感觉,适合表达词人面对劫后孤城的深沉喟叹。句首多为去声字,如过、尽、自、废、渐、杜、算、纵、二、念等都是,唯去声由低到高,最为响亮,句首词以去声发调,增加词的跌宕飞动之美。

活动一:

1.自由朗读,读准字音和节奏。

2.学生展示诵读。

东南/形胜,三吴/都会,钱塘/自古/繁华。烟柳/画桥,风帘/翠幕,参差/十万/人家。云树/绕/堤沙,怒涛/卷/霜雪,天堑/无涯。市列/珠玑,户盈/罗绮,竞/豪奢。

重湖/叠巘/清嘉,有/三秋/桂子,十里/荷花。羌管/弄晴,菱歌/泛夜,嬉嬉/钓叟/莲娃。千骑/拥/高牙,乘醉/听/箫鼓,吟赏/烟霞。异日/图将/好景,归去/凤池/夸。

望 海 潮

诵读

淳熙丙申至日,予过维扬。夜雪初霁,荠麦弥望。入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有《黍离》之悲也。

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。

杜郎俊赏,算而今、重到须惊。纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。二十四桥仍在,波心荡、冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生?

扬州慢

诵读

初读感知

读文本,请从柳永的《望海潮》和姜夔的《扬州慢》中,各选择一个词概括所写城市的特点,并加以解释说明。

《望海潮》:杭州

《扬州慢》:扬州

盈

“钱塘自古繁华”

“入其城,则四顾萧条”

空

思考

逐句分析,逐层理解,分析杭州城“盈”的是什么?扬州城“空”在何处?

学习活动二:研读分析,理解词意

本词如何具体描述其繁华、清嘉?

上阕:写杭州自然风光和都市的繁华

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。

东南形胜

地理形势优越

历史悠久

风帘翠幕,参差十万人家。

居民区繁华

云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,

天堑无涯。

钱塘潮雄伟壮丽

市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。

人民富有,社会财富丰盛,民众生活豪奢

望海潮上阕

社会条件优越

社会条件优越

研读分析

下阕:写西湖之美和杭州人民和平宁静的生活景象

重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。

有三秋桂子,十里荷花

西湖山水秀丽

羌管弄

晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃

民众生活悠闲自在

千骑拥高牙,乘醉听

箫鼓,吟赏烟霞

钱塘长官生活高雅

异日图将好景,归去凤池夸

总结

望海潮下阕

本词如何具体描述其繁华、清嘉?

一派太平、富庶、安定、祥和的都市生活景象

从地理

位置上看

从历史

传统上看

从自然

景观上看

从百姓

生活上看

从市井

面貌上看

惊叹、赞美、艳羡

小结

淳熙丙申至日①,予过维扬。夜雪初霁②,荠麦弥望③。入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角④悲吟。予怀怆然⑤,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有“黍离”之悲⑥也。

《扬州慢》小序

【注释】

①冬至;②天由雪转晴;③满眼;④守城士兵的号角声;⑤悲伤的样子;⑥国家沦亡的悲痛。

上片解读

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。

扬州慢上阕

词人眼前的扬州城是怎样的呢?上阕中哪一个词最能概括扬州城现在的特点?

空城

上片解读

破败

荒凉

“荠麦青青”

“废池乔木”

“清角吹寒”

“竹西佳处”

“春风十里”

繁华

热闹

对比

昔盛今衰的感伤

昔日

今日

名都

(虚写)

空城

(实写)

对比鲜明,虚实相生,化用诗句,情景交融。

“淮左名都”

下片解读

杜郎俊赏,算而今,重到须惊。纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。二十四桥仍在,波心荡、冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生?

扬州慢下阕

词人的想象与现实相比照,产生巨大反差,词人心中产生了怎样的感慨?那么造成此种情形的原因是什么?

胡马

窥江

昔盛今衰\感时伤世(黍离之悲) 联想杜牧“惊”

小结

荠麦青青

昔日

名都、佳处

春风十里

对 比

《黍离》之悲

正面渲染

侧面烘托

今日

黄昏、清角

废池乔木、犹厌言兵

杜郎重到须惊

冷月无声

红药为谁生

名都

空城

学习活动三:比较意象,体会意境《望海潮》(东南形胜)和《扬州慢》(淮左名都)两首词意象选取不同,组合方式不同,所呈现的意境也截然不同。请同学们反复诵读品味,比较词人在意象选取和意境营造上的不同。篇目城市意象意境手法情感望海潮杭州城市风情城外风光士庶生活扬州慢扬州昔今诗词中常见的写景手法

一、四个结合:动静结合(以动衬静、以动写静、以静写动)、虚实结合、正侧结合、点面结合。

二、三个角度:观察的角度,远近高低俯仰;感知的角度,视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉或通感;描绘的角度,绘形绘声绘色绘势。

三、四种技法:白描、工笔、渲染、列锦(名词意象叠加)。

四、修辞+表现(手法)

1、比喻、拟人、夸张、借代、互文、对比、同感、设问等修辞手法。

2、衬托(正衬、以乐衬哀)、侧面烘托、借景抒情、托物言志、典故表现手法。

*

阅读品味《望海潮》《扬州慢》两首词,完成表格。

篇目 城市 意象 意境 手法 情感

望海潮 杭州 城内风情 烟柳、画桥、风帘、翠幕、十万人家、珠玑、罗绮 美丽雅致 雄浑壮阔 繁华富庶 安定祥和 铺叙 点面结合 虚实结合 烘托渲染 惊叹

城外风光 云树、怒涛、天堑、重湖、叠巘、桂子、荷花、 赞美

士庶生活 羌管菱歌、钓叟莲娃、 箫鼓烟霞、千骑高牙 艳羡

扬州慢 扬州 昔日 淮左名都,竹西佳处、 春风十里、豆蔻词工、 二十四桥 繁华热闹 今昔对比 虚实结合 昔盛今衰的感慨和感时伤世的情怀

今日 荠麦、废池乔木、清角、 空城、二十四桥、冷月、 桥边红药 凄清荒凉

手 法 探 讨

1.铺叙又叫“铺排”,多见于古体诗中,它运用叠句的手法,使句式反复、对称而又富于变化,在诗歌中主要起渲染烘托气氛的作用。请找出《望海潮》中的铺陈句子,体会其作用。

烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢……

作用:词选取最典型、最具表现力的景物,从最有特色的角度铺叙,一句一景,写景富有层次感,极力铺排,从不同的角度表现杭州的繁荣、美丽、富饶。

2.《望海潮》和《扬州慢》中的“虚”与“实”,以及虚实结合艺术手法的表达效果。

“实”:客观世界中存在的实象、实事、实境。

“虚”:是诗人主观意识中存在的,是通过诗人主观想象、联想得到的部分,是虚象、虚事、虚境。

“虚”的类型:

①虚幻的想象、神话或梦境

②追忆中的历史、往事

③设想中的情境或尚未实现的未来。

2.《望海潮》和《扬州慢》中的“虚”与“实”,以及虚实结合艺术手法的表达效果。

(1)《望海潮》上阕写杭州城内以及钱塘江的景色为实写,而下阕写西湖美景主要为虚写,如“有三秋桂子,十里荷花”等。描绘了一派太平、富庶、安定、祥和的都市生活景象,抒发了作者对杭州风物的惊叹、赞美、艳羡之情。

(2)《扬州慢》中,昔日的扬州是虚写,“春风十里”、十里长街的繁荣景象;眼前的扬州是实写,“尽荠麦青青”、今日所见的凄凉情形。一虚一实,虚实相生。一边是繁华热闹,一边是萧条冷落,一边是虚,一边是实,两幅对比鲜明的图景寄寓着词人昔盛今衰的感慨和感时伤世的意绪。

总结意象选取和意境营造的不同:

《望海潮》和《扬州慢》两首词在意象、意境的不同注意表现在:

⑴《望海潮》意象上专取美丽富庶之景物,《扬州慢》则是兼采昔日繁华与今日萧条,既有自然景物也有历史典故;

⑵《望海潮》描绘了杭州的富足昌盛,营造出国泰民安的盛世气象,《扬州慢》则描绘了扬州的残破荒凉,营造出感伤哀婉的情境;

⑶《望海潮》在铺叙写法中运用点染、烘托等手法营造意境,《扬州慢》则综合采取今昔对比、用典和虚实结合等手法营构意境。

小结

《望海潮》开头总览杭州的优越位置和悠久历史,接着描绘此地风景的优美、市井的繁华以及人民生活的平和安乐。这首词采用铺叙的写法,以点带面,虚实相间,渲染烘托,形成一种畅达流利的气势。

《扬州慢》则聚焦于扬州今昔盛衰的对比。词人一面描摹眼前景象,一面想象杜牧重游故地的震惊和悲哀,强化了兵火劫后的沉痛心情。

课堂小结

今天我们学习了这两首词,由一个人一座城,两个人两座城,三个人两座城,到我们今天所生活的一座座城,都是记忆的叠加与书写。从这个层面上看,今天学习古诗词的意义,不再仅仅是了解那景那情那人,它还跟古今中外人们的认识联系紧密,与古今中外人类同呼吸共感知的状态相互印证。当我们努力用文字、用图像、用文化记忆来表现或阐释这座城市的前世与今生时,这座城市的精神,便得以生生不息地延续下去。

活动任务四

高二年级的同学们准备结合今天所学的内容,为当前“疫情下的潍坊”写一段文字记录,展现潍坊特殊时期的社会人文精神。要求:运用对比、渲染、烘托、夸张、比喻等手法写一段描写性的文字,不少于300字。

写作评价量表 优秀 良好 待改进 自评(10分)

组评(10分)

内容 使用至少两种表现手法进行写作,展现潍坊疫情之下的责任担当、敬业奉献、邻里团结、人人有责等精神品质。 能使用一种手法,基本展现潍坊特殊时期的良好精神风貌。 文章充斥着消极、负面的内容,情感态度低迷。

语言 语言形象生动、逻辑条理清晰,文章富有感染力、吸引力,能引起共鸣。 语言通顺,表达基本清楚。 语言缺乏表现力和吸引力。

情境默写——《望海潮》《扬州慢》

1.《望海潮》词中的“ ”写了街巷河桥的美丽;“ ”写了居民住宅的雅致。

2.《望海潮》上阙中描写四时风光的两句是: , 。

3.《望海潮》中描写湖中有湖、山外有山的一句是: 。

4. “月”在古代诗文中是经常被描写到的形象,如姜夔《扬州慢》中的 “_______,______,______ ”。

5.《扬州慢》中虚写扬州十里长街繁华景况的诗句是,实写现在扬州的凄凉情形的诗句是: _________,_________。

参考答案:

1.烟柳画桥 风帘翠幕

2.有三秋桂子 十里荷花

3. 重湖叠巘清嘉

4.二十四桥仍在 波心荡 冷月无声

5.过春风十里,尽荠麦青青

真题演练:

答疑时间:

课后作业:

1.默写两首词。

2.完成情景任务写作。

3.一线课堂