第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索 单元训练题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索 单元训练题(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 421.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-28 21:52:58 | ||

图片预览

文档简介

部编版八年级下册历史第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索训练题

选择题(48分)

1、1954年《中华人民共和国宪法》确立的根本政治制度是( )

A.民族区域自治制度

B.人民代表大会制度

C.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

D.基层群众自治制度

2.1953年元旦,《人民日报》的社论中出现这样一段话:“工业化,这是我国人民百年来梦寐以求的理想,这是我国人民不再受帝国主义欺辱、不再过贫困生活的基本保证。”人们还听到了一个新名词——“第一个五年计划”。对于刚刚从战争硝烟中走出来的中国共产党人来说,编制国家建设计划是非常陌生的一件事。下列属于“一五计划”期间成就的是( )

A.长春第一汽车制造厂建成投产 B.大庆油田的建成投产

C.长江三峡水电站建成 D.我国成功发射第一颗人造地球卫星

3、1954年,《人民日报》发表了一篇社论,题目是《人民民主政治的新阶段》。你认为这个“新阶段”指的是( C )

A.《中国人民政治协商会议共同纲领》的制定

B.土地改革的完成

C.《中华人民共和国宪法》的制定

D.“一五”计划的实施

4.第一届全国人民代表大会制定的《中华人民共和国宪法》公布前,曾有1.5亿人民参与讨论,提出118万条修改和补充意见,这充分说明《中华人民共和国宪法》( )

A.是由全国人民代表大会制订的 B.体现了人民的意志

C.是中国第一部社会主义类型的宪法 D.是我国建设社会主义的保证

5、胡兆森回忆:“1954年……举手表决通过了《中华人民共和国宪法》,这是我最难忘的大事之一,会场上每个人都非常激动……”胡兆森所回忆的事件发生于( )

A.第一届全国人民代表大会期间

B.中国人民政治协商会议第一届全体会议期间

C.中共八大期间

D.中共十一届三中全会期间

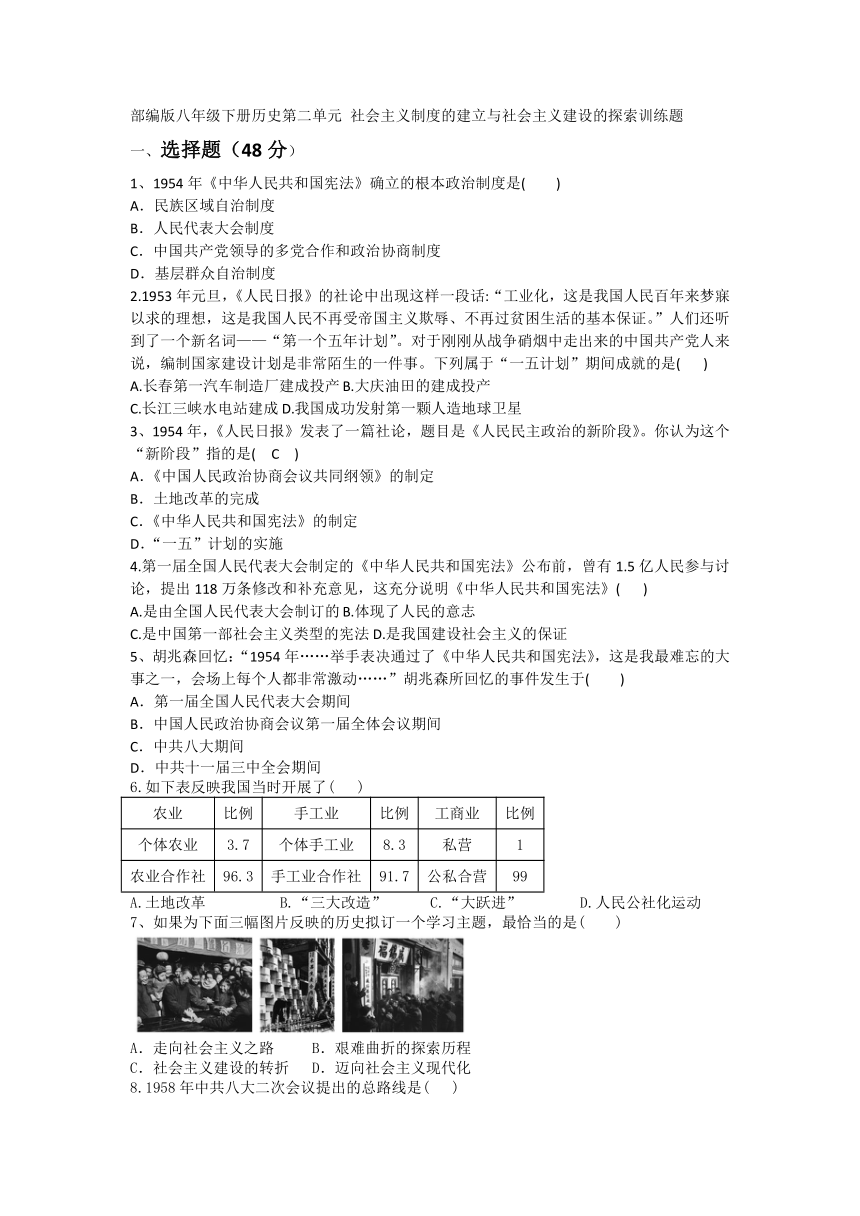

6.如下表反映我国当时开展了( )

农业 比例 手工业 比例 工商业 比例

个体农业 3.7 个体手工业 8.3 私营 1

农业合作社 96.3 手工业合作社 91.7 公私合营 99

A.土地改革 B.“三大改造” C.“大跃进” D.人民公社化运动

7、如果为下面三幅图片反映的历史拟订一个学习主题,最恰当的是( )

A.走向社会主义之路 B.艰难曲折的探索历程

C.社会主义建设的转折 D.迈向社会主义现代化

8.1958年中共八大二次会议提出的总路线是( )

A.自愿互助,走合作化道路

B.公私合营,和平过渡

C.鼓足干劲,力争上游,多快好省的建设社会主义

D.调整、巩固、充实、提高

9、“到1952年,国营经济已经控制了国民经济的命脉,私营工厂只有依附国营经济才能生存。大部分资本家认识到公私合营是大势所趋。”材料叙述的是我国对资本主义工商业进行社会主义改造的 ( )

A.背景 B.目的 C.内容 D.作用

10.1958年底,我国农村实现了人民公社化,实行统一经营、统一管理、统一劳动和统一分配的体制。这种体制产生的直接影响是( )

A.挫伤人民的积极性 B.为工业化的开展奠定基础

C.促进农业粮食产量的提高 D.实现共产主义

11、“我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变。”这一“基本国情”开始于 ( )

A.中国共产党成立后 B.中华人民共和国成立后

C.土地改革完成后 D.三大改造基本完成后

12.1940年12月,他出生于湖南望城县一户贫苦农民家庭,7岁时成为孤儿。1960年入伍,两年多的军旅生涯,先后获“五好战士”“节约标兵”等荣誉,为群众和战友做了大量好事。1962年8月,他不幸因公殉职,年仅22岁。他就是解放军好战士( )

王进喜 B.焦裕禄 C.雷锋 D.邓稼先

13、“现在改革到了攻坚阶段,没有政治体制改革的成功,经济体制改革不可能进行到底,已经取得的成果还有可能得而复失,社会上新产生的问题,也不能从根本上得到解决,‘文化大革命’这样的历史悲剧还有可能重新发生。每个有责任的党员和领导干部都应该有紧迫感。”上述材料中认为我们要从“文化大革命”中吸取的历史教训是( )

A.健全民主与法制 B.努力解放思想

C.加快经济建设 D.加强革命传统教育

14.“文化大革命”中最大的一起冤案是( )

A.彭德怀被定为“反革命” B.老革命家的抗争被污蔑为“二月逆流”

C.国家主席刘少奇被诬陷和迫害致死 D.邓小平被诬陷为“四五”运动的总后台

15、有学者认为,中华人民共和国成立后非公有制经济的地位演变经历了“鼓励发展—根本改造—销声匿迹—有益补充—共同发展”的五部曲。经过对非公有制经济的“根本改造”,我国( )

A.结束了半殖民地半封建社会 B.废除了封建土地制度

C.开始步入社会主义初级阶段 D.奠定了工业化的基础

16.标志着长达十年之久的文化大革命结束的是( )

A.林彪反革命集团被粉碎 B.粉碎江青反革命集团

C.“一五计划”的实施 D.三大改造的基本完成

二、非选择题(52分)

17、农业是国民经济的命脉,不断创新是农业持续发展的动力。阅读材料,回答问题。

材料一 1928年,邓子恢在龙岩领导农民暴动……在原耕地基础上,抽多补少,按人口平均分配……这次暴动被誉为“闽西土地革命之先声”。

——摘自网络

材料二 材料三

《中华人民共和国土地改革法》

受到广大农民的热烈拥护

材料四 土地改革后,农村经济基本上还是一家一户的小农经济,劳动生产率低下,假如任其自由发展,可能会导致农村贫富两极分化。如果不引导农民走组织起来的路,不仅不能改善农民的生活,而且农村也不可能为工业的发展提供必要的商品、粮食、轻工业原料等条件。 ——《历史纵横》

(1)结合所学知识,材料一中邓子恢领导的农民暴动出于哪一重大会议的决策?(1分)

(2)材料二中的《中国土地法大纲》颁布于哪一历史时期?(2分)

(3)结合所学,指出材料三中《中华人民共和国土地改革法》对土地改革的具体规定。(3分)

(4)据材料四概括,为什么要“引导农民走组织起来的路”?(3分)

18.新中国成立以来,中国共产党领导人民进行了社会主义道路的艰辛探索。阅读下列材料,回答问题。

材料一:“在建设期间,工业发展的速度当然要低些,但是1953年工业总产值仍然比1952年增加了33%。1954年预计现代工业的总产值将等于1949年的4.2倍。”

——1954年周恩来在某次人民代表大会的讲话

(1)结合材料和所学知识回答,工业产值的增加与哪一事件有关 该事件下全国集中主要力量发展什么 (2分)

材料二:“一桥飞架南北,天堑变通途。”

——毛泽东《水调歌头·游泳》

(2)结合所学知识回答,材料二中“一桥”指的是哪一座桥 结合材料一、二与所学知识,再举一例这一时期的成就。(4分)

材料三:

(3)材料三的几幅图片共同反映了哪一事件 据所学知识和图3回答,采用了何种政策,实现了和平过渡 该事件后我国进入什么社会 (3分)

材料四:早稻亩产三万六千九百多斤、花生亩产一万多斤的高产“卫星”,从湖北麻城县麻溪河乡和福建南安县胜利乡的田野上腾空而起了。这是今年我国农业生产上又一件大喜事。

——1958年8月13日《人民日报》社论

河北抚宁县杜庄炼铁厂二号六点五立方公尺小高炉……13日的产量由过去的三吨多提高到七点五吨;在这一基础上,职工们又继续改进了操作方法,16日创造了七点九八吨的新记录。

——1958年8月23日《人民日报》

(4)材料四说明20世纪50年代后期,我国在探索建设社会主义道路中有过哪些严重失误 (写出两点)(2分)

(5)我国社会主义建设既有成功的经验,也有失败的教训,你从中得到哪些启示 (4分)

19、阅读材料,回答问题。

材料一 这次大会规定了党和全国人民当前的主要任务是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。强调要坚持民主集中制和集体领导制度……

材料二 用最高的速度来发展我国的社会生产力,实现国家的工业化和农业现代化,是总路线的基本精神……速度是总路线的灵魂。

“人有多大胆,地有多大产”“地的产是由人的胆决定的”。——1958年社论

材料三 20世纪中期流传于农村的顺口溜:“男劳力上工带扑克,女劳力上工带纳鞋,头遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃。”

(1)根据材料一指出,“这次大会”是指哪次大会?这次大会召开的意义是什么?(6分)

(2)根据材料二,概括指出经济建设中存在的主要问题。结合所学知识举一例说明。(10分)

(3)概括材料三出现的现象。这一现象反映了哪一历史事件?(4分)

(4)综合上述材料,你认为如何才能实现国家经济建设的持续发展?(8分)

答案

1-5BACBA 6-10BACAA 11-16DCACCB

17、(1)八七会议。

(2)解放战争时期。

(3)《中华人民共和国土地改革法》规定废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制。

(4)原因:提高农业劳动生产率;避免农村贫富分化;改善农民生活;促进工业发展。

18、(1)一五计划;重工业

(2)武汉长江大桥;二铁、三公、四厂

(3)三大改造;赎买政策;社会主义

(4)大跃进和人民公社化运动

(5)制定政策要依据本国国情,实事求是,一切从实际出发

19、(1)中共八大。中共八大以后,中国开始全面的大规模的社会主义建设。

(2)问题:高速度(急于求成)、浮夸风、忽视或违背客观经济规律。举例:“大跃进”、人民公社化运动。

(3)农民生产积极性低。人民公社化运动。

(4)政府制定科学规划(从实际出发制定适当的经济政策);坚持以经济建设为中心(大力发展生产力);生产关系要适应生产力发展水平;遵循客观经济规律;等等

选择题(48分)

1、1954年《中华人民共和国宪法》确立的根本政治制度是( )

A.民族区域自治制度

B.人民代表大会制度

C.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

D.基层群众自治制度

2.1953年元旦,《人民日报》的社论中出现这样一段话:“工业化,这是我国人民百年来梦寐以求的理想,这是我国人民不再受帝国主义欺辱、不再过贫困生活的基本保证。”人们还听到了一个新名词——“第一个五年计划”。对于刚刚从战争硝烟中走出来的中国共产党人来说,编制国家建设计划是非常陌生的一件事。下列属于“一五计划”期间成就的是( )

A.长春第一汽车制造厂建成投产 B.大庆油田的建成投产

C.长江三峡水电站建成 D.我国成功发射第一颗人造地球卫星

3、1954年,《人民日报》发表了一篇社论,题目是《人民民主政治的新阶段》。你认为这个“新阶段”指的是( C )

A.《中国人民政治协商会议共同纲领》的制定

B.土地改革的完成

C.《中华人民共和国宪法》的制定

D.“一五”计划的实施

4.第一届全国人民代表大会制定的《中华人民共和国宪法》公布前,曾有1.5亿人民参与讨论,提出118万条修改和补充意见,这充分说明《中华人民共和国宪法》( )

A.是由全国人民代表大会制订的 B.体现了人民的意志

C.是中国第一部社会主义类型的宪法 D.是我国建设社会主义的保证

5、胡兆森回忆:“1954年……举手表决通过了《中华人民共和国宪法》,这是我最难忘的大事之一,会场上每个人都非常激动……”胡兆森所回忆的事件发生于( )

A.第一届全国人民代表大会期间

B.中国人民政治协商会议第一届全体会议期间

C.中共八大期间

D.中共十一届三中全会期间

6.如下表反映我国当时开展了( )

农业 比例 手工业 比例 工商业 比例

个体农业 3.7 个体手工业 8.3 私营 1

农业合作社 96.3 手工业合作社 91.7 公私合营 99

A.土地改革 B.“三大改造” C.“大跃进” D.人民公社化运动

7、如果为下面三幅图片反映的历史拟订一个学习主题,最恰当的是( )

A.走向社会主义之路 B.艰难曲折的探索历程

C.社会主义建设的转折 D.迈向社会主义现代化

8.1958年中共八大二次会议提出的总路线是( )

A.自愿互助,走合作化道路

B.公私合营,和平过渡

C.鼓足干劲,力争上游,多快好省的建设社会主义

D.调整、巩固、充实、提高

9、“到1952年,国营经济已经控制了国民经济的命脉,私营工厂只有依附国营经济才能生存。大部分资本家认识到公私合营是大势所趋。”材料叙述的是我国对资本主义工商业进行社会主义改造的 ( )

A.背景 B.目的 C.内容 D.作用

10.1958年底,我国农村实现了人民公社化,实行统一经营、统一管理、统一劳动和统一分配的体制。这种体制产生的直接影响是( )

A.挫伤人民的积极性 B.为工业化的开展奠定基础

C.促进农业粮食产量的提高 D.实现共产主义

11、“我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变。”这一“基本国情”开始于 ( )

A.中国共产党成立后 B.中华人民共和国成立后

C.土地改革完成后 D.三大改造基本完成后

12.1940年12月,他出生于湖南望城县一户贫苦农民家庭,7岁时成为孤儿。1960年入伍,两年多的军旅生涯,先后获“五好战士”“节约标兵”等荣誉,为群众和战友做了大量好事。1962年8月,他不幸因公殉职,年仅22岁。他就是解放军好战士( )

王进喜 B.焦裕禄 C.雷锋 D.邓稼先

13、“现在改革到了攻坚阶段,没有政治体制改革的成功,经济体制改革不可能进行到底,已经取得的成果还有可能得而复失,社会上新产生的问题,也不能从根本上得到解决,‘文化大革命’这样的历史悲剧还有可能重新发生。每个有责任的党员和领导干部都应该有紧迫感。”上述材料中认为我们要从“文化大革命”中吸取的历史教训是( )

A.健全民主与法制 B.努力解放思想

C.加快经济建设 D.加强革命传统教育

14.“文化大革命”中最大的一起冤案是( )

A.彭德怀被定为“反革命” B.老革命家的抗争被污蔑为“二月逆流”

C.国家主席刘少奇被诬陷和迫害致死 D.邓小平被诬陷为“四五”运动的总后台

15、有学者认为,中华人民共和国成立后非公有制经济的地位演变经历了“鼓励发展—根本改造—销声匿迹—有益补充—共同发展”的五部曲。经过对非公有制经济的“根本改造”,我国( )

A.结束了半殖民地半封建社会 B.废除了封建土地制度

C.开始步入社会主义初级阶段 D.奠定了工业化的基础

16.标志着长达十年之久的文化大革命结束的是( )

A.林彪反革命集团被粉碎 B.粉碎江青反革命集团

C.“一五计划”的实施 D.三大改造的基本完成

二、非选择题(52分)

17、农业是国民经济的命脉,不断创新是农业持续发展的动力。阅读材料,回答问题。

材料一 1928年,邓子恢在龙岩领导农民暴动……在原耕地基础上,抽多补少,按人口平均分配……这次暴动被誉为“闽西土地革命之先声”。

——摘自网络

材料二 材料三

《中华人民共和国土地改革法》

受到广大农民的热烈拥护

材料四 土地改革后,农村经济基本上还是一家一户的小农经济,劳动生产率低下,假如任其自由发展,可能会导致农村贫富两极分化。如果不引导农民走组织起来的路,不仅不能改善农民的生活,而且农村也不可能为工业的发展提供必要的商品、粮食、轻工业原料等条件。 ——《历史纵横》

(1)结合所学知识,材料一中邓子恢领导的农民暴动出于哪一重大会议的决策?(1分)

(2)材料二中的《中国土地法大纲》颁布于哪一历史时期?(2分)

(3)结合所学,指出材料三中《中华人民共和国土地改革法》对土地改革的具体规定。(3分)

(4)据材料四概括,为什么要“引导农民走组织起来的路”?(3分)

18.新中国成立以来,中国共产党领导人民进行了社会主义道路的艰辛探索。阅读下列材料,回答问题。

材料一:“在建设期间,工业发展的速度当然要低些,但是1953年工业总产值仍然比1952年增加了33%。1954年预计现代工业的总产值将等于1949年的4.2倍。”

——1954年周恩来在某次人民代表大会的讲话

(1)结合材料和所学知识回答,工业产值的增加与哪一事件有关 该事件下全国集中主要力量发展什么 (2分)

材料二:“一桥飞架南北,天堑变通途。”

——毛泽东《水调歌头·游泳》

(2)结合所学知识回答,材料二中“一桥”指的是哪一座桥 结合材料一、二与所学知识,再举一例这一时期的成就。(4分)

材料三:

(3)材料三的几幅图片共同反映了哪一事件 据所学知识和图3回答,采用了何种政策,实现了和平过渡 该事件后我国进入什么社会 (3分)

材料四:早稻亩产三万六千九百多斤、花生亩产一万多斤的高产“卫星”,从湖北麻城县麻溪河乡和福建南安县胜利乡的田野上腾空而起了。这是今年我国农业生产上又一件大喜事。

——1958年8月13日《人民日报》社论

河北抚宁县杜庄炼铁厂二号六点五立方公尺小高炉……13日的产量由过去的三吨多提高到七点五吨;在这一基础上,职工们又继续改进了操作方法,16日创造了七点九八吨的新记录。

——1958年8月23日《人民日报》

(4)材料四说明20世纪50年代后期,我国在探索建设社会主义道路中有过哪些严重失误 (写出两点)(2分)

(5)我国社会主义建设既有成功的经验,也有失败的教训,你从中得到哪些启示 (4分)

19、阅读材料,回答问题。

材料一 这次大会规定了党和全国人民当前的主要任务是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。强调要坚持民主集中制和集体领导制度……

材料二 用最高的速度来发展我国的社会生产力,实现国家的工业化和农业现代化,是总路线的基本精神……速度是总路线的灵魂。

“人有多大胆,地有多大产”“地的产是由人的胆决定的”。——1958年社论

材料三 20世纪中期流传于农村的顺口溜:“男劳力上工带扑克,女劳力上工带纳鞋,头遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃。”

(1)根据材料一指出,“这次大会”是指哪次大会?这次大会召开的意义是什么?(6分)

(2)根据材料二,概括指出经济建设中存在的主要问题。结合所学知识举一例说明。(10分)

(3)概括材料三出现的现象。这一现象反映了哪一历史事件?(4分)

(4)综合上述材料,你认为如何才能实现国家经济建设的持续发展?(8分)

答案

1-5BACBA 6-10BACAA 11-16DCACCB

17、(1)八七会议。

(2)解放战争时期。

(3)《中华人民共和国土地改革法》规定废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制。

(4)原因:提高农业劳动生产率;避免农村贫富分化;改善农民生活;促进工业发展。

18、(1)一五计划;重工业

(2)武汉长江大桥;二铁、三公、四厂

(3)三大改造;赎买政策;社会主义

(4)大跃进和人民公社化运动

(5)制定政策要依据本国国情,实事求是,一切从实际出发

19、(1)中共八大。中共八大以后,中国开始全面的大规模的社会主义建设。

(2)问题:高速度(急于求成)、浮夸风、忽视或违背客观经济规律。举例:“大跃进”、人民公社化运动。

(3)农民生产积极性低。人民公社化运动。

(4)政府制定科学规划(从实际出发制定适当的经济政策);坚持以经济建设为中心(大力发展生产力);生产关系要适应生产力发展水平;遵循客观经济规律;等等

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化