《鸿门宴》课件

图片预览

文档简介

课件46张PPT。鸿门宴司马迁课文朗读学习重点背景介绍情节分析人物分析课外练习重点词句

1、了解作者司马迁及《史记》

2、分析故事情节,掌握纪传体文学

的写作手法。

3、分析文章塑造人物性格的方法,

归纳人物性格特征。学习重点司马迁简介司马迁(约前145--约前90),字子长,西汉著名史学家、文学家、思想家。夏阳(现在陕西韩城南)人。第一课时

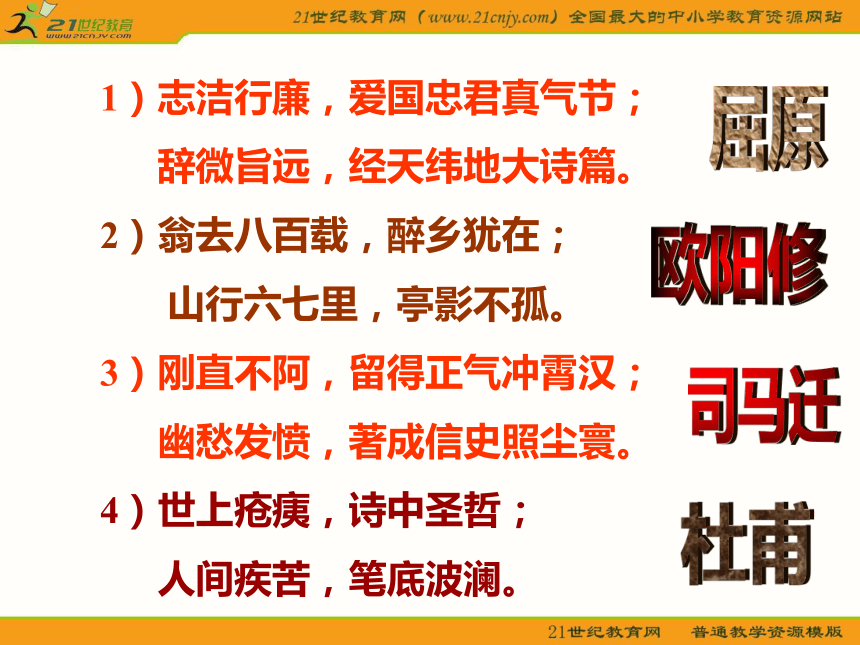

1)志洁行廉,爱国忠君真气节;

辞微旨远,经天纬地大诗篇。

2)翁去八百载,醉乡犹在;

山行六七里,亭影不孤。

3)刚直不阿,留得正气冲霄汉;

幽愁发愤,著成信史照尘寰。

4)世上疮痍,诗中圣哲;

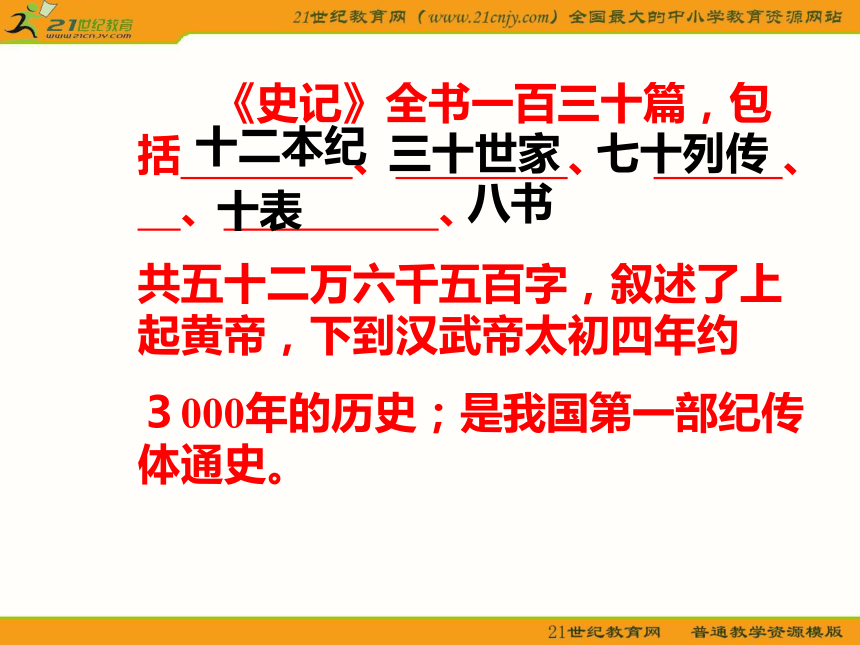

人间疾苦,笔底波澜。屈原欧阳修司马迁杜甫 《史记》全书一百三十篇,包括 、 、 、 、 、

共五十二万六千五百字,叙述了上起黄帝,下到汉武帝太初四年约

3000年的历史;是我国第一部纪传体通史。十二本纪十表八书三十世家七十列传 本纪: 叙述历代帝王的历史

世家: 叙述贵族王侯的历史

列传: 历代诸侯之外名官名人的事迹

表: 各个历史时期的简单大事记

书: 记载典章制度,天文地理

《史记》是作为正史的二十四史中的第一部,鲁迅赞誉它为“史家之绝唱,无韵之离骚”,意即它既是史学巨著,又是文学巨著。郑板桥评论:“《史记》百三十篇中以《项羽本纪》为最,而《项羽本纪》中又以巨鹿之战、鸿门之宴、垓下之围为最。”“巨鹿之战”是项羽暴兴、成为西楚霸王的起点。作者着重写他如何叱咤风云、勇冠三军,摧毁秦军主力,扭转反秦局势,成为众望所归、天下注目的英雄。

“鸿门之宴”则是项羽由成功转向失败的关键。他以自己的坦率、磊落、骄矜、粗疏,轻纵了敌手,以致坐失良机,为自己留下后患。

“垓下之围”写项羽最后败亡,慷慨别姬,勇敢突围,斩将杀敌,所向披靡,虽无自知之明,但知愧对江东父老,不肯渡乌江,自刎而死,凄怆悲壮,撼人心弦。背景前206年10月,刘邦入关,降秦王子婴,还军霸上;12月项羽破关而入,刘、项在鸿门会面,双方斗争开始。不久,项羽以盟主身份召开戏下(今陕西临潼东)之会,封18人为诸侯王。自封为西楚霸王,都彭城(今江苏徐州),刘邦为汉王,都南郑(今陕西省南境)。

刘邦到南郑后,积极准备反攻。先夺取关中三秦之地作为根据地,然后出兵东向,进攻项羽,曾多次被项羽打败。到公元前203年秋,得到韩信的帮助,才形成足以跟项羽抗衡的力量;项羽乃与刘邦约定:“中分天下,割鸿沟以西为汉,以东为楚。”定约后,项羽东归,刘邦也准备西归。这时张良、陈平向刘邦提出建议,趁此时机消灭项羽。后在韩信、彭越帮助下,围项羽于垓下(今安徽灵壁南)。项羽兵败突围,至乌江(今安徽和县东北)自刎。阵营主帅谋士武士内奸刘营项营刘邦项羽张良范增樊哙项庄曹无伤项伯主要人物关系主要情节全文共有七段,可按照“鸿门宴”的前后过程,分为宴前、宴中与宴后三个部分。结构分析(一)第一部分(1、2段)宴前。写宴会前刘、项两军驻地、力量对比、事件的起因及双方的幕后活动。

主要写了五件事:一是曹无伤的密告。这是矛盾的“导火索”。二是范增分析刘邦的前后情况,说明他有“天子气”,劝项羽“急击忽失”,这是火上添油,使矛盾更为激化。三是项伯夜访张良,紧张的形势开始有了转化。四是张良与刘邦商量对策,拉拢项伯。项伯被收买,为下文替刘邦说情,及“以身翼蔽沛公”留下伏笔。五是项伯劝说项羽勿击刘邦。 这一部分写形势从紧张到渐趋缓和,从而转到下一场鸿门宴上惊心动魄的斗争场面,并为下文作铺垫。 宴会前

幕后活动无伤告密亚父定计项伯夜访刘邦定策项王许诺第二课时结构分析(二)第二部分(3、4段)宴会上。写鸿门宴上双方的尖锐斗争。这部分是课文的重点,情节的高潮。

刘邦到项羽军营,说了一番好话。项羽虽设宴招待刘邦,宾主双方都各有打算,斗争时紧时弛,变幻莫测。可将宴会上的情节概括为三起三落。

三起:一起是“范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三”,暗示项羽动手杀刘邦,气氛趋紧张。二起范增见项羽“默然不应”,就叫项庄以舞剑为由,趁机刺杀刘邦,形势极为严峻。三起樊哙撞倒守门卫士而入帐,怒视项羽,并予以斥责,情节发展到最高潮,紧张气氛达到了极点。

三落:一落项羽对樊哙闯帐,不仅不怒,反而称之为“壮士”。二落是项羽让樊哙喝酒赐生彘肩,被他斥责一顿之后还赐座。三落是刘邦“如厕”是名逃脱是实。刘邦谢罪—项羽留饮

范增示意—项羽不应

项庄舞剑—项伯翼蔽张良召哙—樊哙闯帐

义责项羽—项无以应

宴会中—明争暗斗

(内部矛盾项由主动变被动)(团结一致刘由被动变主动)关于鸿门宴上的坐次 按古代礼仪,帝王与臣下相对时,帝王面南,臣下面北;宾主之间相对,则为宾东向,主西向;长幼之间相对,则长者东向,幼者西向。宴席的四面坐位,以东向最尊,次为南向,再次为北向,西向侍坐。鸿门宴中“项王、项伯东向坐”,是最上位,范增南向坐,是第二位,再次是刘邦,张良则为侍坐。从坐位可看出双方力量悬殊与项羽的自高自大。结构分析(三)第三部分(5、6、7段)宴后。写刘邦脱身逃走,张良入谢与刘邦诛杀内奸。这是情节的结束与尾声。

文章不仅写项羽在鸿门宴中斗争失败,失掉消灭刘邦的机会,而且加深了他与范增间的矛盾,埋下了最后彻底失败,自刎于乌江的祸根。而刘邦诛杀了曹无伤,内部则更加团结了。

全文以“鸿门宴”为中心,以“杀不杀刘邦”为线索,按时间顺序来展开故事情节,以项羽欲击刘邦始,到刘邦被放终;以曹无伤密告始,到曹无伤被杀终;以范增劝说项羽始,到范增怒骂项羽终。矛盾复杂,波澜起伏,虽是节选,却结构严谨,前后呼应紧密,是一个动人的完整故事。沛公脱险张良留谢项王受璧范增愤骂刘邦锄奸宴会后——

脱身除患 项羽——沽名钓誉、轻敌自大、寡谋轻信、不善用人、 刚愎自用、优柔寡断的一介武夫。

刘邦——善于用人、善于应变、能言善辩。 范增——项羽亚父、老谋深算、有政治远见,知道夺项王天下者必为沛公。但项羽未听取其意见,致使他的谋略失败。

张良——刘邦得力的谋士,忠诚不二,老练多谋。刘邦对他言听计从,配合默契,使刘邦变被动为主动,脱离险境,逃归营地。人物分析&写法分析 项伯——项羽季父,把项羽要击沛公军消息夜告张良。项羽知道后不 但不追究,反而还“许诺”。

曹无伤——使人向项羽告密。由于项羽轻易泄露后被刘邦诛杀。。 项庄——项羽手下武士,按范增意欲刺杀沛公,由于项伯阻绕未得逞。

樊哙——沛公手下武士, 张良意护沛公,临危不惧,挺身而出,使沛公转危为安。人物分析&写法分析刘邦和项羽都曾亲见过秦始皇出游的盛况,都各自说过一句话,请判断下面两句话各是谁说的,并说明根据。

1 嗟呼!大丈夫当如是也!

2 彼可取而代也。阅读下面文字,说说作者的观点:

夫秦失其政,陈涉首难,豪杰蜂起,相与并争,不可胜数。然羽非有尺寸,乘势起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦,分裂天下而封王侯,政由羽出,号为“霸王”,位虽不终,近古以来未尝有也。及羽背关怀楚,放逐义帝而自立,怨王侯叛已,难 矣 。自矜功伐,奋其私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国。身死东城,尚不觉寤 而 不自责,过矣。 乃 引“天亡我,非用兵之罪 也”,岂不谬哉! 司马迁是把项羽当作悲剧英雄来

描写的,他有英雄的气魄和行为,但

更重要的是,他的“自矜功伐”导致

了他的悲剧。作者的观点项羽个性探究观点一:项羽不过是个一勇之夫,他残暴浮躁而又优柔寡断,不听规劝,放虎归山,还透露内线,自绝后路,终酿成垓下自刎的悲剧。观点二:项羽英雄一世,以一名破落贵族,靠战功成就霸业,鸿门宴确有许多失策之处,但他光明磊落,而对比之下,刘邦却是巧言佞色、心狠手辣,十足一副无赖相。项羽确实输了,但输得气动山河,感人肺腑,是一位失败的英雄。观点三:项羽虽然失败了,但罪不在于鸿门宴放过刘邦,相反,鸿门宴让我们看到了项羽的智、仁、义、勇的一面。如果说刘备释刘璋为仁释、关羽释曹操为义释、孔明释孟获为智释,那么,项羽之释刘邦不但总其所有,更添一条——勇释。也正因为如此,项羽的悲剧才显得如此悲壮,项羽垓下被围才那样使人扼腕叹息,而其乌江自刎更使读者唏嘘不已。

题乌江亭 杜牧

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

乌江亭 王安石

百战疲劳壮士衰,中原一败势难回。

江东子弟今虽在,肯与君王卷土来?

咏项羽 李清照

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东 。

让我们来看一看后人是如何

评价项羽的? 杜牧认为:男儿应当能屈能伸卷土重来。从“包羞忍耻”“卷土重来”分析入手。

王安石认为:军民离心,败势难回。根据“壮士衰”“势难回”“肯与君王卷土来”等可分析出作者的意图。

李清照认为:项羽气势豪壮,令人

敬仰。因为从开始至结束都洋溢着对英

雄的赞美和敬仰。钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

—— 毛泽东

毛泽东曾写诗提到过项羽,他

是如何看待项羽的?让我们来看这

首《人民解放军占领南京》——

从诗中可以看出,毛泽东认为

项羽在处理和刘邦的关系上犯了沽

名钓誉的错误,最终落得自刎乌江

的下场。这里毛泽东引用这段历史

事实,意在号召中国共产党人和全

军指战员利用占领南京以后的解放

战争节节胜利的有利形势,将革命

进行到底,彻底消灭蒋家王朝。成语探究吾入关,秋毫不敢有所近……今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说……如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?秋毫无犯:形容军队纪律严明,不拿民间一针一线。项庄舞剑,意在沛公:比喻说话或行动表面上有一个名目,实则另有图谋。劳苦功高:出了很多力,吃了很多苦,立下了很大的功劳。人为刀俎,我为鱼肉:比喻别人掌握生杀大权,自己处于被宰割的地位。鸿门宴(成语)第三课时1、2.距关,毋内诸侯:“距”通“拒”,把守。“内”通“纳”,接纳。5.旦日不可不蚤自来谢项王:“蚤”通“早”。6.令将军与臣有卻:“卻”通“隙”,隔阂,嫌怨。4.愿伯具言臣之不敢倍德也:“倍”通“背”,背弃。3.要项伯:“要”通“邀”,邀请。7。因击沛公于坐:“坐”通“座”,座位。通假字1、沛公居山东时 2、备他盗之出入与非常也 5、将军战河北,臣战河南。(古)崤山以东

(今)山东省(古)不同寻常,

指意外的变故。

(今)表程度副词(古)黄河以北

(今)河北省(古)黄河以南

(今)河南省 3、沛公……约为婚姻(古)结为儿女亲家

(今)男女结婚之事4、旦日不可不自蚤来自谢项王(古)谢罪,道歉。

(今)感谢。6、相去四十里。(古)距离

(今)离开古今异义 词类活用(一)1、名词用作动词 沛公欲王关中(称王)

籍吏民(造官吏名册或登记) 范增数目项王(使眼色) 若入前为寿(上前)

刑人如恐不胜(用刀割刺) 道芷阳间行(取道)

2、名词用作状语 于是项伯复夜去(连夜) 吾得兄事之(象对待兄长那样) 日夜望将军至(每日每夜) 常以身翼蔽沛公(像翅膀那样) 头发上指(向上)

道芷阳间行(从小路)词类活用(二)3、动词使动用法 项伯杀人,臣活之(使……活) 从百余骑(使……跟从)

拔剑撞而破之(使……破碎)

4、形容词用作动词 素善留侯张良(交好)

5、形容词用作名词

此其志不在小(小的方面)

大行不顾细谨(细枝末节)

6、动词用作名词

此亡秦之续耳(后继者)宾语前置为之奈何?

不然,籍何以至此?

项王、项伯东向坐

今日之事何如?

客何为者?

大王来何操?

沛公安在?

奈何为之?

不然,籍以何至此?

项王、项伯向东坐

今日之事如何?

客为何者?

大王来操何?

沛公在安?

介宾短语后置1.具告以事以事具告。 3.得复见将军于此得于此复见将军。4.因击沛公于坐因于坐击沛公。2.长于臣于臣长。判断句吾令人望其气,皆为龙虎,成五采,此天子气也。

楚左尹项伯者,项羽季父也。

所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

今人有大功而击之,不义也。

亚父者,范增也。

沛公之参乘樊哙者也。

此亡秦之续耳。

人方为刀俎,我为鱼肉。

夺项王天下者必沛公也。被动句吾属今为之虏矣。

不者,若属皆且为所虏。

吾长见笑于大方之家。省略句1. 为( )击破沛公军2. 急击( )勿失( )3. 欲呼张良与( )俱去4. 则与( )斗卮酒5. 则与( ) 一生彘肩6. 竖子不足与( )谋7. 沛公奉卮酒为( )寿8. 加彘肩( )上我 之 时机之 之 之 之 于其之 省介宾短语省宾语固定句式财物无所取,妇女无所幸

“……没有被……,……没有被……”,其中“无所”还可以换作“有所”。

为之奈何? &今日之事何如?

“怎么”、“怎么样”、“怎么办”

孰与君少长

表选择问的句式,可译作“与……比较……哪一个更……”

项王未有以应

“有用来……(的方法等)”,其中“有以”还可以换作“无以”

。何辞为

表反问的句式,可译作“为什么……呢”,“为”是语气词。

艺术特点故事完整,情节曲折。

人物性格典型生动形象。(言行、对比)

语言精练,富有个性。 练习一崤 山 好 美姬

戮 力而攻秦 范增数 目项王

目眦 尽裂 按剑而跽

人方为刀俎xiáohàojīlùshuòzìjìzǔ练习二(1)《史记》是我国第一部编年体史书,作者司马迁。《鸿门宴》选自本书的《项羽本纪》。(? ?)

?(2)《鸿门宴》人物性格的刻画是紧扣住情节的发展,通过人物间的矛盾和斗争以及人物个性化的语言、行动、情态等来体现的。(?? )

?(3)樊哙勇猛粗犷、清醒机智,是本文中写得最生动突出的一个人物。(? ?)

?(4)“秋毫无犯”、“劳苦功高”、“人为刀俎,我为鱼肉”、“项庄舞剑,意在沛公”、“游刃有余”等成语,均出自本文。(?? )

?(5)宴席的四面座位,以东向最尊,次为南向,再次为北向,西向侍坐。鸿门宴中“项王、项伯东向坐”,是最上位,范增南向坐,是第二位,再次是刘邦,张良则为侍坐。从座位可看出双方力量悬殊与项羽的自高自大。(?? ) ××√ √ √ 作业说说下列加点词的用法:1.秋毫不敢有所近 3.沛公旦日从百余骑来见项王4.范增数目项王 5.道芷阳间行间至军中2.项伯乃夜驰之沛公军接触,沾染。形容词作动词在夜里。名词作状语让……跟随。使动暗示,示意。名词作动词取道。名词作动词从小路。名词作状语刘邦项羽鸿门宴司马迁《史记》

1、了解作者司马迁及《史记》

2、分析故事情节,掌握纪传体文学

的写作手法。

3、分析文章塑造人物性格的方法,

归纳人物性格特征。学习重点司马迁简介司马迁(约前145--约前90),字子长,西汉著名史学家、文学家、思想家。夏阳(现在陕西韩城南)人。第一课时

1)志洁行廉,爱国忠君真气节;

辞微旨远,经天纬地大诗篇。

2)翁去八百载,醉乡犹在;

山行六七里,亭影不孤。

3)刚直不阿,留得正气冲霄汉;

幽愁发愤,著成信史照尘寰。

4)世上疮痍,诗中圣哲;

人间疾苦,笔底波澜。屈原欧阳修司马迁杜甫 《史记》全书一百三十篇,包括 、 、 、 、 、

共五十二万六千五百字,叙述了上起黄帝,下到汉武帝太初四年约

3000年的历史;是我国第一部纪传体通史。十二本纪十表八书三十世家七十列传 本纪: 叙述历代帝王的历史

世家: 叙述贵族王侯的历史

列传: 历代诸侯之外名官名人的事迹

表: 各个历史时期的简单大事记

书: 记载典章制度,天文地理

《史记》是作为正史的二十四史中的第一部,鲁迅赞誉它为“史家之绝唱,无韵之离骚”,意即它既是史学巨著,又是文学巨著。郑板桥评论:“《史记》百三十篇中以《项羽本纪》为最,而《项羽本纪》中又以巨鹿之战、鸿门之宴、垓下之围为最。”“巨鹿之战”是项羽暴兴、成为西楚霸王的起点。作者着重写他如何叱咤风云、勇冠三军,摧毁秦军主力,扭转反秦局势,成为众望所归、天下注目的英雄。

“鸿门之宴”则是项羽由成功转向失败的关键。他以自己的坦率、磊落、骄矜、粗疏,轻纵了敌手,以致坐失良机,为自己留下后患。

“垓下之围”写项羽最后败亡,慷慨别姬,勇敢突围,斩将杀敌,所向披靡,虽无自知之明,但知愧对江东父老,不肯渡乌江,自刎而死,凄怆悲壮,撼人心弦。背景前206年10月,刘邦入关,降秦王子婴,还军霸上;12月项羽破关而入,刘、项在鸿门会面,双方斗争开始。不久,项羽以盟主身份召开戏下(今陕西临潼东)之会,封18人为诸侯王。自封为西楚霸王,都彭城(今江苏徐州),刘邦为汉王,都南郑(今陕西省南境)。

刘邦到南郑后,积极准备反攻。先夺取关中三秦之地作为根据地,然后出兵东向,进攻项羽,曾多次被项羽打败。到公元前203年秋,得到韩信的帮助,才形成足以跟项羽抗衡的力量;项羽乃与刘邦约定:“中分天下,割鸿沟以西为汉,以东为楚。”定约后,项羽东归,刘邦也准备西归。这时张良、陈平向刘邦提出建议,趁此时机消灭项羽。后在韩信、彭越帮助下,围项羽于垓下(今安徽灵壁南)。项羽兵败突围,至乌江(今安徽和县东北)自刎。阵营主帅谋士武士内奸刘营项营刘邦项羽张良范增樊哙项庄曹无伤项伯主要人物关系主要情节全文共有七段,可按照“鸿门宴”的前后过程,分为宴前、宴中与宴后三个部分。结构分析(一)第一部分(1、2段)宴前。写宴会前刘、项两军驻地、力量对比、事件的起因及双方的幕后活动。

主要写了五件事:一是曹无伤的密告。这是矛盾的“导火索”。二是范增分析刘邦的前后情况,说明他有“天子气”,劝项羽“急击忽失”,这是火上添油,使矛盾更为激化。三是项伯夜访张良,紧张的形势开始有了转化。四是张良与刘邦商量对策,拉拢项伯。项伯被收买,为下文替刘邦说情,及“以身翼蔽沛公”留下伏笔。五是项伯劝说项羽勿击刘邦。 这一部分写形势从紧张到渐趋缓和,从而转到下一场鸿门宴上惊心动魄的斗争场面,并为下文作铺垫。 宴会前

幕后活动无伤告密亚父定计项伯夜访刘邦定策项王许诺第二课时结构分析(二)第二部分(3、4段)宴会上。写鸿门宴上双方的尖锐斗争。这部分是课文的重点,情节的高潮。

刘邦到项羽军营,说了一番好话。项羽虽设宴招待刘邦,宾主双方都各有打算,斗争时紧时弛,变幻莫测。可将宴会上的情节概括为三起三落。

三起:一起是“范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三”,暗示项羽动手杀刘邦,气氛趋紧张。二起范增见项羽“默然不应”,就叫项庄以舞剑为由,趁机刺杀刘邦,形势极为严峻。三起樊哙撞倒守门卫士而入帐,怒视项羽,并予以斥责,情节发展到最高潮,紧张气氛达到了极点。

三落:一落项羽对樊哙闯帐,不仅不怒,反而称之为“壮士”。二落是项羽让樊哙喝酒赐生彘肩,被他斥责一顿之后还赐座。三落是刘邦“如厕”是名逃脱是实。刘邦谢罪—项羽留饮

范增示意—项羽不应

项庄舞剑—项伯翼蔽张良召哙—樊哙闯帐

义责项羽—项无以应

宴会中—明争暗斗

(内部矛盾项由主动变被动)(团结一致刘由被动变主动)关于鸿门宴上的坐次 按古代礼仪,帝王与臣下相对时,帝王面南,臣下面北;宾主之间相对,则为宾东向,主西向;长幼之间相对,则长者东向,幼者西向。宴席的四面坐位,以东向最尊,次为南向,再次为北向,西向侍坐。鸿门宴中“项王、项伯东向坐”,是最上位,范增南向坐,是第二位,再次是刘邦,张良则为侍坐。从坐位可看出双方力量悬殊与项羽的自高自大。结构分析(三)第三部分(5、6、7段)宴后。写刘邦脱身逃走,张良入谢与刘邦诛杀内奸。这是情节的结束与尾声。

文章不仅写项羽在鸿门宴中斗争失败,失掉消灭刘邦的机会,而且加深了他与范增间的矛盾,埋下了最后彻底失败,自刎于乌江的祸根。而刘邦诛杀了曹无伤,内部则更加团结了。

全文以“鸿门宴”为中心,以“杀不杀刘邦”为线索,按时间顺序来展开故事情节,以项羽欲击刘邦始,到刘邦被放终;以曹无伤密告始,到曹无伤被杀终;以范增劝说项羽始,到范增怒骂项羽终。矛盾复杂,波澜起伏,虽是节选,却结构严谨,前后呼应紧密,是一个动人的完整故事。沛公脱险张良留谢项王受璧范增愤骂刘邦锄奸宴会后——

脱身除患 项羽——沽名钓誉、轻敌自大、寡谋轻信、不善用人、 刚愎自用、优柔寡断的一介武夫。

刘邦——善于用人、善于应变、能言善辩。 范增——项羽亚父、老谋深算、有政治远见,知道夺项王天下者必为沛公。但项羽未听取其意见,致使他的谋略失败。

张良——刘邦得力的谋士,忠诚不二,老练多谋。刘邦对他言听计从,配合默契,使刘邦变被动为主动,脱离险境,逃归营地。人物分析&写法分析 项伯——项羽季父,把项羽要击沛公军消息夜告张良。项羽知道后不 但不追究,反而还“许诺”。

曹无伤——使人向项羽告密。由于项羽轻易泄露后被刘邦诛杀。。 项庄——项羽手下武士,按范增意欲刺杀沛公,由于项伯阻绕未得逞。

樊哙——沛公手下武士, 张良意护沛公,临危不惧,挺身而出,使沛公转危为安。人物分析&写法分析刘邦和项羽都曾亲见过秦始皇出游的盛况,都各自说过一句话,请判断下面两句话各是谁说的,并说明根据。

1 嗟呼!大丈夫当如是也!

2 彼可取而代也。阅读下面文字,说说作者的观点:

夫秦失其政,陈涉首难,豪杰蜂起,相与并争,不可胜数。然羽非有尺寸,乘势起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦,分裂天下而封王侯,政由羽出,号为“霸王”,位虽不终,近古以来未尝有也。及羽背关怀楚,放逐义帝而自立,怨王侯叛已,难 矣 。自矜功伐,奋其私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国。身死东城,尚不觉寤 而 不自责,过矣。 乃 引“天亡我,非用兵之罪 也”,岂不谬哉! 司马迁是把项羽当作悲剧英雄来

描写的,他有英雄的气魄和行为,但

更重要的是,他的“自矜功伐”导致

了他的悲剧。作者的观点项羽个性探究观点一:项羽不过是个一勇之夫,他残暴浮躁而又优柔寡断,不听规劝,放虎归山,还透露内线,自绝后路,终酿成垓下自刎的悲剧。观点二:项羽英雄一世,以一名破落贵族,靠战功成就霸业,鸿门宴确有许多失策之处,但他光明磊落,而对比之下,刘邦却是巧言佞色、心狠手辣,十足一副无赖相。项羽确实输了,但输得气动山河,感人肺腑,是一位失败的英雄。观点三:项羽虽然失败了,但罪不在于鸿门宴放过刘邦,相反,鸿门宴让我们看到了项羽的智、仁、义、勇的一面。如果说刘备释刘璋为仁释、关羽释曹操为义释、孔明释孟获为智释,那么,项羽之释刘邦不但总其所有,更添一条——勇释。也正因为如此,项羽的悲剧才显得如此悲壮,项羽垓下被围才那样使人扼腕叹息,而其乌江自刎更使读者唏嘘不已。

题乌江亭 杜牧

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

乌江亭 王安石

百战疲劳壮士衰,中原一败势难回。

江东子弟今虽在,肯与君王卷土来?

咏项羽 李清照

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东 。

让我们来看一看后人是如何

评价项羽的? 杜牧认为:男儿应当能屈能伸卷土重来。从“包羞忍耻”“卷土重来”分析入手。

王安石认为:军民离心,败势难回。根据“壮士衰”“势难回”“肯与君王卷土来”等可分析出作者的意图。

李清照认为:项羽气势豪壮,令人

敬仰。因为从开始至结束都洋溢着对英

雄的赞美和敬仰。钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

—— 毛泽东

毛泽东曾写诗提到过项羽,他

是如何看待项羽的?让我们来看这

首《人民解放军占领南京》——

从诗中可以看出,毛泽东认为

项羽在处理和刘邦的关系上犯了沽

名钓誉的错误,最终落得自刎乌江

的下场。这里毛泽东引用这段历史

事实,意在号召中国共产党人和全

军指战员利用占领南京以后的解放

战争节节胜利的有利形势,将革命

进行到底,彻底消灭蒋家王朝。成语探究吾入关,秋毫不敢有所近……今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说……如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?秋毫无犯:形容军队纪律严明,不拿民间一针一线。项庄舞剑,意在沛公:比喻说话或行动表面上有一个名目,实则另有图谋。劳苦功高:出了很多力,吃了很多苦,立下了很大的功劳。人为刀俎,我为鱼肉:比喻别人掌握生杀大权,自己处于被宰割的地位。鸿门宴(成语)第三课时1、2.距关,毋内诸侯:“距”通“拒”,把守。“内”通“纳”,接纳。5.旦日不可不蚤自来谢项王:“蚤”通“早”。6.令将军与臣有卻:“卻”通“隙”,隔阂,嫌怨。4.愿伯具言臣之不敢倍德也:“倍”通“背”,背弃。3.要项伯:“要”通“邀”,邀请。7。因击沛公于坐:“坐”通“座”,座位。通假字1、沛公居山东时 2、备他盗之出入与非常也 5、将军战河北,臣战河南。(古)崤山以东

(今)山东省(古)不同寻常,

指意外的变故。

(今)表程度副词(古)黄河以北

(今)河北省(古)黄河以南

(今)河南省 3、沛公……约为婚姻(古)结为儿女亲家

(今)男女结婚之事4、旦日不可不自蚤来自谢项王(古)谢罪,道歉。

(今)感谢。6、相去四十里。(古)距离

(今)离开古今异义 词类活用(一)1、名词用作动词 沛公欲王关中(称王)

籍吏民(造官吏名册或登记) 范增数目项王(使眼色) 若入前为寿(上前)

刑人如恐不胜(用刀割刺) 道芷阳间行(取道)

2、名词用作状语 于是项伯复夜去(连夜) 吾得兄事之(象对待兄长那样) 日夜望将军至(每日每夜) 常以身翼蔽沛公(像翅膀那样) 头发上指(向上)

道芷阳间行(从小路)词类活用(二)3、动词使动用法 项伯杀人,臣活之(使……活) 从百余骑(使……跟从)

拔剑撞而破之(使……破碎)

4、形容词用作动词 素善留侯张良(交好)

5、形容词用作名词

此其志不在小(小的方面)

大行不顾细谨(细枝末节)

6、动词用作名词

此亡秦之续耳(后继者)宾语前置为之奈何?

不然,籍何以至此?

项王、项伯东向坐

今日之事何如?

客何为者?

大王来何操?

沛公安在?

奈何为之?

不然,籍以何至此?

项王、项伯向东坐

今日之事如何?

客为何者?

大王来操何?

沛公在安?

介宾短语后置1.具告以事以事具告。 3.得复见将军于此得于此复见将军。4.因击沛公于坐因于坐击沛公。2.长于臣于臣长。判断句吾令人望其气,皆为龙虎,成五采,此天子气也。

楚左尹项伯者,项羽季父也。

所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

今人有大功而击之,不义也。

亚父者,范增也。

沛公之参乘樊哙者也。

此亡秦之续耳。

人方为刀俎,我为鱼肉。

夺项王天下者必沛公也。被动句吾属今为之虏矣。

不者,若属皆且为所虏。

吾长见笑于大方之家。省略句1. 为( )击破沛公军2. 急击( )勿失( )3. 欲呼张良与( )俱去4. 则与( )斗卮酒5. 则与( ) 一生彘肩6. 竖子不足与( )谋7. 沛公奉卮酒为( )寿8. 加彘肩( )上我 之 时机之 之 之 之 于其之 省介宾短语省宾语固定句式财物无所取,妇女无所幸

“……没有被……,……没有被……”,其中“无所”还可以换作“有所”。

为之奈何? &今日之事何如?

“怎么”、“怎么样”、“怎么办”

孰与君少长

表选择问的句式,可译作“与……比较……哪一个更……”

项王未有以应

“有用来……(的方法等)”,其中“有以”还可以换作“无以”

。何辞为

表反问的句式,可译作“为什么……呢”,“为”是语气词。

艺术特点故事完整,情节曲折。

人物性格典型生动形象。(言行、对比)

语言精练,富有个性。 练习一崤 山 好 美姬

戮 力而攻秦 范增数 目项王

目眦 尽裂 按剑而跽

人方为刀俎xiáohàojīlùshuòzìjìzǔ练习二(1)《史记》是我国第一部编年体史书,作者司马迁。《鸿门宴》选自本书的《项羽本纪》。(? ?)

?(2)《鸿门宴》人物性格的刻画是紧扣住情节的发展,通过人物间的矛盾和斗争以及人物个性化的语言、行动、情态等来体现的。(?? )

?(3)樊哙勇猛粗犷、清醒机智,是本文中写得最生动突出的一个人物。(? ?)

?(4)“秋毫无犯”、“劳苦功高”、“人为刀俎,我为鱼肉”、“项庄舞剑,意在沛公”、“游刃有余”等成语,均出自本文。(?? )

?(5)宴席的四面座位,以东向最尊,次为南向,再次为北向,西向侍坐。鸿门宴中“项王、项伯东向坐”,是最上位,范增南向坐,是第二位,再次是刘邦,张良则为侍坐。从座位可看出双方力量悬殊与项羽的自高自大。(?? ) ××√ √ √ 作业说说下列加点词的用法:1.秋毫不敢有所近 3.沛公旦日从百余骑来见项王4.范增数目项王 5.道芷阳间行间至军中2.项伯乃夜驰之沛公军接触,沾染。形容词作动词在夜里。名词作状语让……跟随。使动暗示,示意。名词作动词取道。名词作动词从小路。名词作状语刘邦项羽鸿门宴司马迁《史记》