人教版六年级下册数学 拓展课《平面与立体》 教案

文档属性

| 名称 | 人教版六年级下册数学 拓展课《平面与立体》 教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 127.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-03-29 11:37:00 | ||

图片预览

文档简介

第 3 课 时 设 计 课 时 解 读 教学内容 人教版小学数学教材六年级下册18页32页《平面与立体》

教学目标 1.结合生活情境,体会“点动成线,线动成面,面动成体”,体会圆柱和圆锥的形成过程。 2.能直观想象不同的平面图形旋转后所形成的立体图形。 教学重点:体会“点动成线,线动成面,面动成体”。 教学难点:能直观想象不同的平面图形旋转后所形成的立体图形。

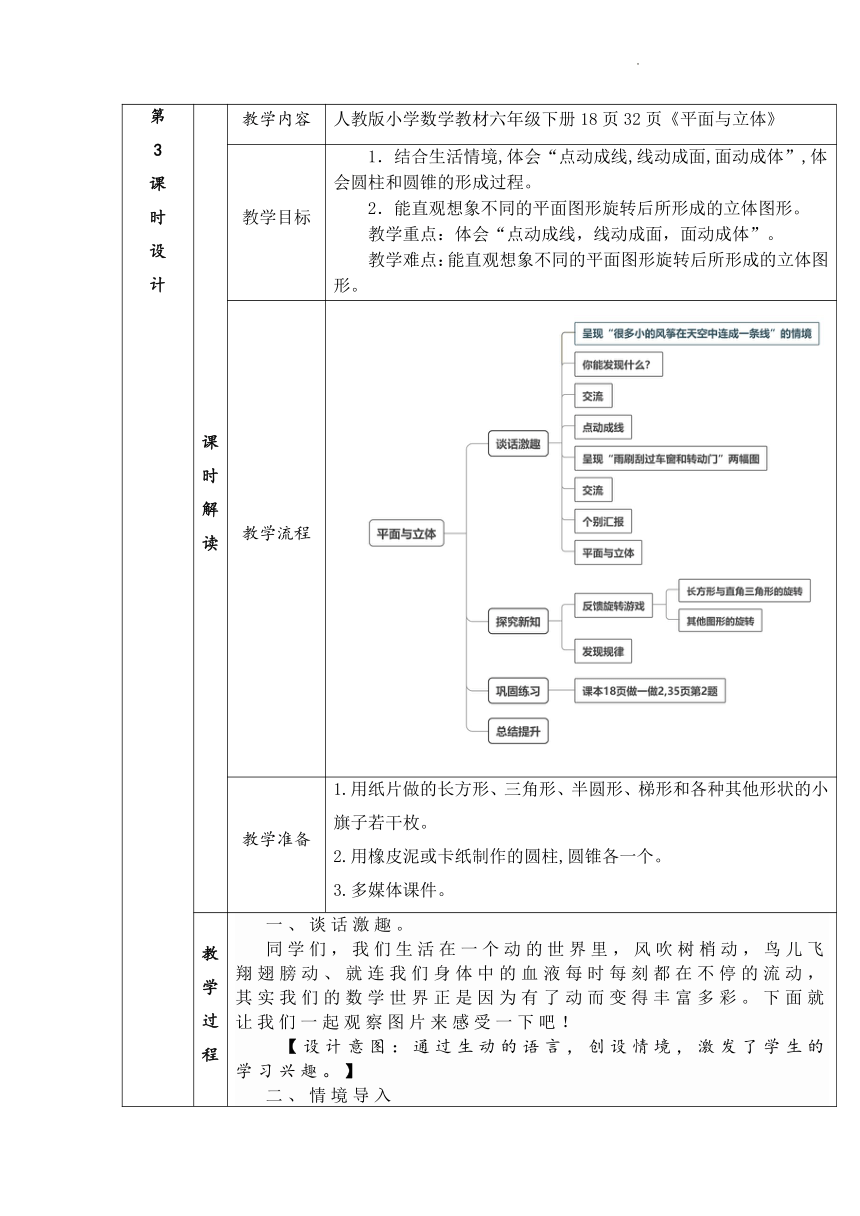

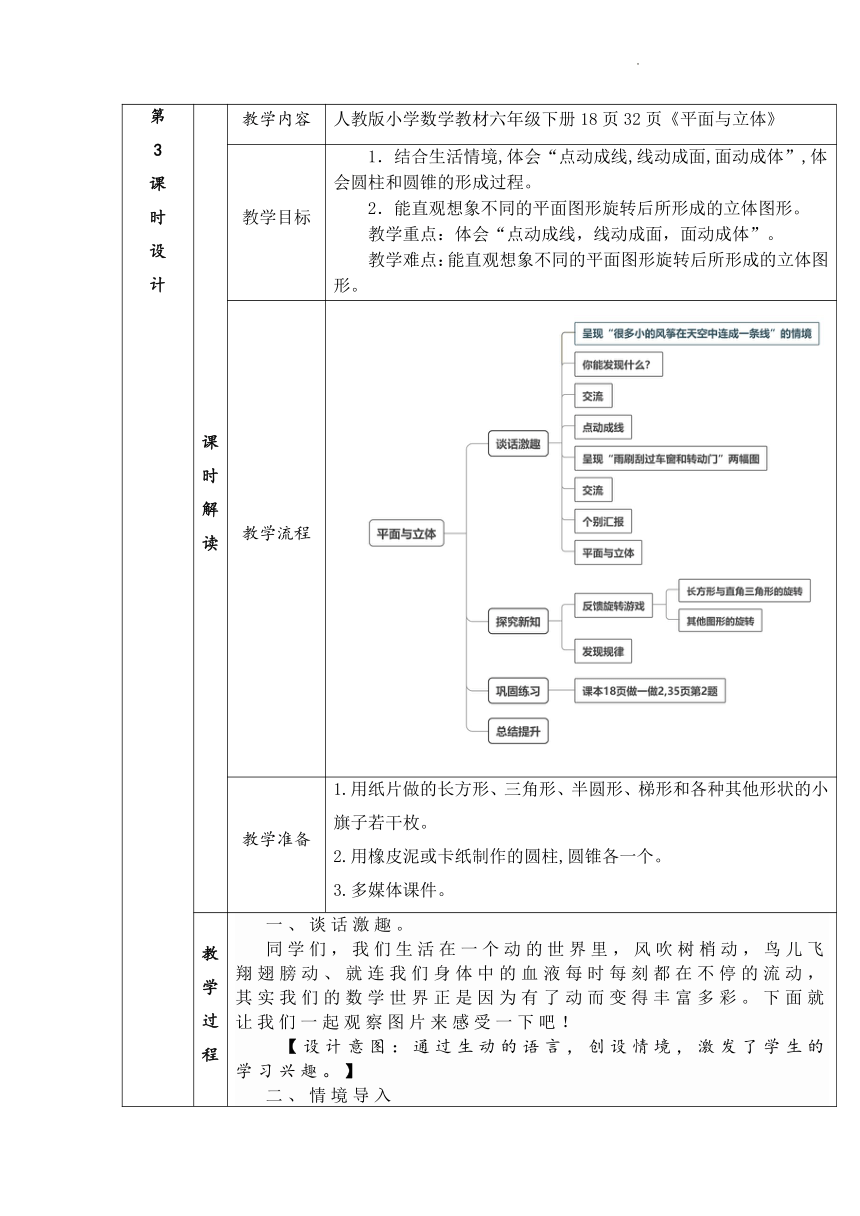

教学流程

教学准备 1.用纸片做的长方形、三角形、半圆形、梯形和各种其他形状的小旗子若干枚。 2.用橡皮泥或卡纸制作的圆柱,圆锥各一个。 3.多媒体课件。

教 学 过 程 一、谈话激趣。 同学们,我们生活在一个动的世界里,风吹树梢动,鸟儿飞翔翅膀动、就连我们身体中的血液每时每刻都在不停的流动,其实我们的数学世界正是因为有了动而变得丰富多彩。下面就让我们一起观察图片来感受一下吧! 【设计意图:通过生动的语言,创设情境,激发了学生的学习兴趣。】 二、情境导入 观察3幅图,思考并交流个人的想法,体会“点、线、面、体”之间的关系。 1.呈现“很多小的风筝在天空中连成一条线”的情境。 2.观察、思考:请你从数学的角度观察,你能发现什么? 3.交流。 4.概括、小结:点动成线。(并板书:点动成线) 5.同时呈现“雨刷刮过车窗和转动门”两幅图。 思考:你发现了什么?你能用简洁的语言概括吗? 6.交流。 7.个别汇报。(板书:线动成面 面动成体) 8.引入:看来点动成线,线动成面、面动成体的数学构图现象在我们的生活中随处可见。这节课我们就来研究面动成体现象中的面的旋转。板书:平面与立体 【设计意图:联系学生的生活实际让同学们感受动无处不在,通过亲自体验动的神奇,引导学生初步感知“点、线、面、体”之间的关系, 激发学生学习的兴趣。】 三、探究新知 (一)反馈旋转游戏 1.长方形与直角三角形的旋转。 之前已经布置大家制作各种形状的小旗子,进行旋转游戏,并记录旋转后立体图形的草图,看到的正面与上面,现在我们先来研究课本上出现的长方形小旗子和直角三角形小旗子的情况。说一说旋转后所形成的图形。 【设计意图:通过想象,操作,实验,学生对圆柱和圆锥有了表象的认识。】 其他图形的旋转。 除了长方形和直角三角形,你们还做了哪些小旗子,也来展示一下。 (1)小组交流结果。 (2)集体订正。 (3)设疑。两张完全相同的长方形纸,可以做成不同的小旗,旋转得到圆柱的形状大小也不相同,这是为什么呢? (5)课件演示。长方形以长为轴、以宽为轴、以两条长的中点连线为轴、以两条宽的中点连线为轴旋转成圆柱的过程。 【设计意图:本环节中,将学具和现代信息技术有机地结合起来,引导学生通过观察、想象、操作等活动亲身感受数学,并从中培养学生动手操作能力、直观思维和抽象思维能力,再通过记录单中“你有什么发现”促动学生的思考,最后通过交流把学生的发现进行梳理,得出结论。这样的设计使数学课堂教学“动”起来、“活”起来,让学生在“做”中学,使数学课堂焕发出生命活力,充分发展学生的空间观念。】 发现规律 小组内交流讨论你们的表格,看看有什么相同与不同的地方,你们有什么发现。 小结:1.在画旋转后的草图都会有圆形的面,因为把图形最外侧的点看成绕小棍旋转,就是圆形。(小棍是圆心,点到圆心的距离相等的图形就是圆形。) 2.在画旋转时侧面的图的时候,其实相当于把小旗的形状翻折(轴对称)。 3.从上面看,都是圆形,如果有尖角的就是有圆心的圆,有两条不一样长的边的就是同心圆。 4.如果贴着小旗的不是直角边,可以把这个图形分解成直角三角形,每个直角三角形都能旋转成圆锥。 四、巩固练习。 课本18页做一做2,35页第2题。 五、总结提升 “同学们,看!我们的数学世界多么丰富多彩啊!简单的动就将这些平面图象变成了我们熟悉的立体图形,今后让我们继续多观察、多操作去探索数学世界的奥秘吧! ”。 【设计意图:再次回到起点“动”感受动的神奇魅力,并激励学生继续发现数学知识。】

作业设计 重新修改完善自己的实验记录单。 设计目的:体会立体图形的形成过程,这就是“形状不同的面绕某条轴旋转会形成不同的几何体”。进一步发展了学生的空间观念。

平面与立体 点动成线 线动成面 面动成体

教学目标 1.结合生活情境,体会“点动成线,线动成面,面动成体”,体会圆柱和圆锥的形成过程。 2.能直观想象不同的平面图形旋转后所形成的立体图形。 教学重点:体会“点动成线,线动成面,面动成体”。 教学难点:能直观想象不同的平面图形旋转后所形成的立体图形。

教学流程

教学准备 1.用纸片做的长方形、三角形、半圆形、梯形和各种其他形状的小旗子若干枚。 2.用橡皮泥或卡纸制作的圆柱,圆锥各一个。 3.多媒体课件。

教 学 过 程 一、谈话激趣。 同学们,我们生活在一个动的世界里,风吹树梢动,鸟儿飞翔翅膀动、就连我们身体中的血液每时每刻都在不停的流动,其实我们的数学世界正是因为有了动而变得丰富多彩。下面就让我们一起观察图片来感受一下吧! 【设计意图:通过生动的语言,创设情境,激发了学生的学习兴趣。】 二、情境导入 观察3幅图,思考并交流个人的想法,体会“点、线、面、体”之间的关系。 1.呈现“很多小的风筝在天空中连成一条线”的情境。 2.观察、思考:请你从数学的角度观察,你能发现什么? 3.交流。 4.概括、小结:点动成线。(并板书:点动成线) 5.同时呈现“雨刷刮过车窗和转动门”两幅图。 思考:你发现了什么?你能用简洁的语言概括吗? 6.交流。 7.个别汇报。(板书:线动成面 面动成体) 8.引入:看来点动成线,线动成面、面动成体的数学构图现象在我们的生活中随处可见。这节课我们就来研究面动成体现象中的面的旋转。板书:平面与立体 【设计意图:联系学生的生活实际让同学们感受动无处不在,通过亲自体验动的神奇,引导学生初步感知“点、线、面、体”之间的关系, 激发学生学习的兴趣。】 三、探究新知 (一)反馈旋转游戏 1.长方形与直角三角形的旋转。 之前已经布置大家制作各种形状的小旗子,进行旋转游戏,并记录旋转后立体图形的草图,看到的正面与上面,现在我们先来研究课本上出现的长方形小旗子和直角三角形小旗子的情况。说一说旋转后所形成的图形。 【设计意图:通过想象,操作,实验,学生对圆柱和圆锥有了表象的认识。】 其他图形的旋转。 除了长方形和直角三角形,你们还做了哪些小旗子,也来展示一下。 (1)小组交流结果。 (2)集体订正。 (3)设疑。两张完全相同的长方形纸,可以做成不同的小旗,旋转得到圆柱的形状大小也不相同,这是为什么呢? (5)课件演示。长方形以长为轴、以宽为轴、以两条长的中点连线为轴、以两条宽的中点连线为轴旋转成圆柱的过程。 【设计意图:本环节中,将学具和现代信息技术有机地结合起来,引导学生通过观察、想象、操作等活动亲身感受数学,并从中培养学生动手操作能力、直观思维和抽象思维能力,再通过记录单中“你有什么发现”促动学生的思考,最后通过交流把学生的发现进行梳理,得出结论。这样的设计使数学课堂教学“动”起来、“活”起来,让学生在“做”中学,使数学课堂焕发出生命活力,充分发展学生的空间观念。】 发现规律 小组内交流讨论你们的表格,看看有什么相同与不同的地方,你们有什么发现。 小结:1.在画旋转后的草图都会有圆形的面,因为把图形最外侧的点看成绕小棍旋转,就是圆形。(小棍是圆心,点到圆心的距离相等的图形就是圆形。) 2.在画旋转时侧面的图的时候,其实相当于把小旗的形状翻折(轴对称)。 3.从上面看,都是圆形,如果有尖角的就是有圆心的圆,有两条不一样长的边的就是同心圆。 4.如果贴着小旗的不是直角边,可以把这个图形分解成直角三角形,每个直角三角形都能旋转成圆锥。 四、巩固练习。 课本18页做一做2,35页第2题。 五、总结提升 “同学们,看!我们的数学世界多么丰富多彩啊!简单的动就将这些平面图象变成了我们熟悉的立体图形,今后让我们继续多观察、多操作去探索数学世界的奥秘吧! ”。 【设计意图:再次回到起点“动”感受动的神奇魅力,并激励学生继续发现数学知识。】

作业设计 重新修改完善自己的实验记录单。 设计目的:体会立体图形的形成过程,这就是“形状不同的面绕某条轴旋转会形成不同的几何体”。进一步发展了学生的空间观念。

平面与立体 点动成线 线动成面 面动成体