统编版高中语文必修下册第一单元1.1《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》 课件(41张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修下册第一单元1.1《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》 课件(41张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

齐桓晋文之事

庖丁解牛

——社会理想与生存姿态

子 路、曾 晳、冉 有、公 西 华 侍 坐

字词自检

重点字词读音

论语 千乘之国 饥馑 曾皙

哂 浴乎沂 舞雩 铿尔

小相 冠者 喟然 俟

撰 摄 毋 冉

字词自检

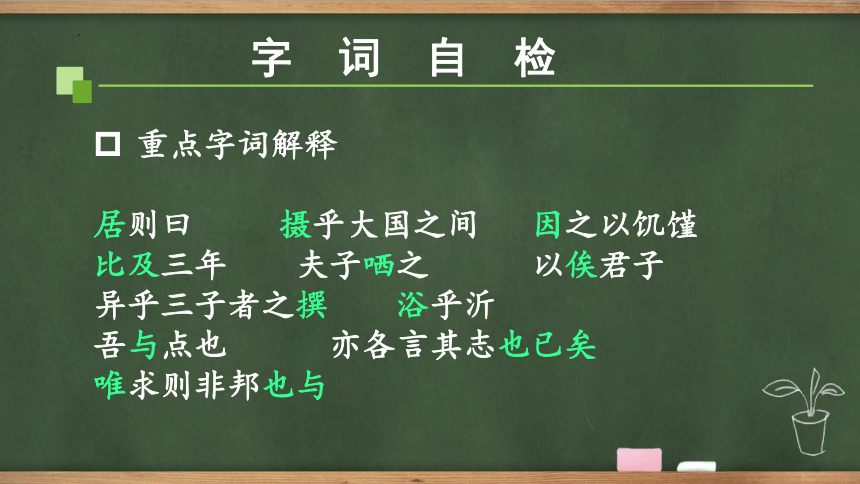

重点字词解释

居则曰 摄乎大国之间 因之以饥馑

比及三年 夫子哂之 以俟君子

异乎三子者之撰 浴乎沂

吾与点也 亦各言其志也已矣

唯求则非邦也与

字词自检

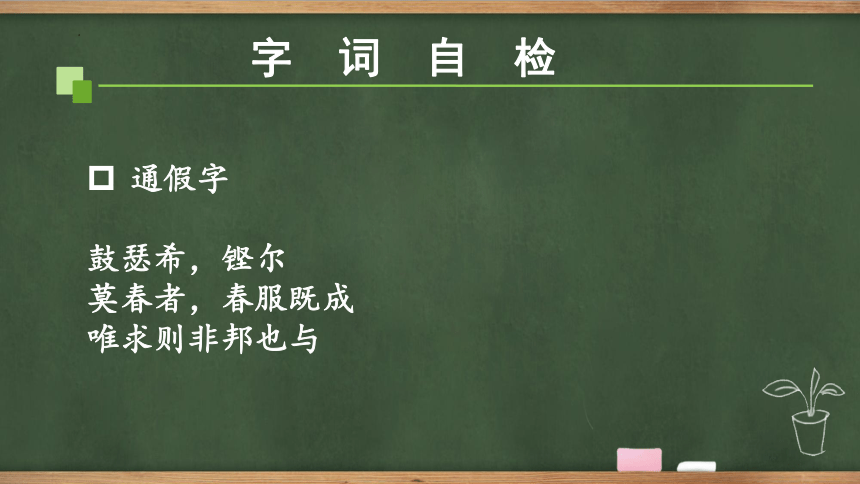

通假字

鼓瑟希,铿尔

莫春者,春服既成

唯求则非邦也与

字词自检

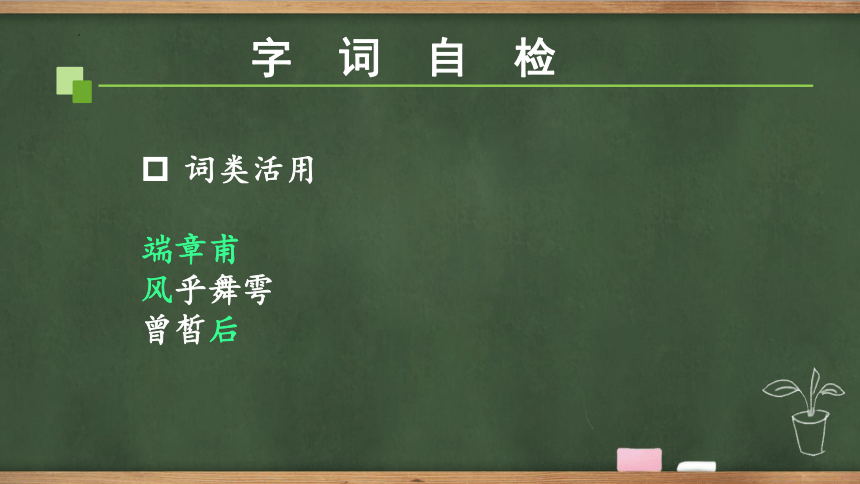

词类活用

端章甫

风乎舞雩

曾皙后

字词自检

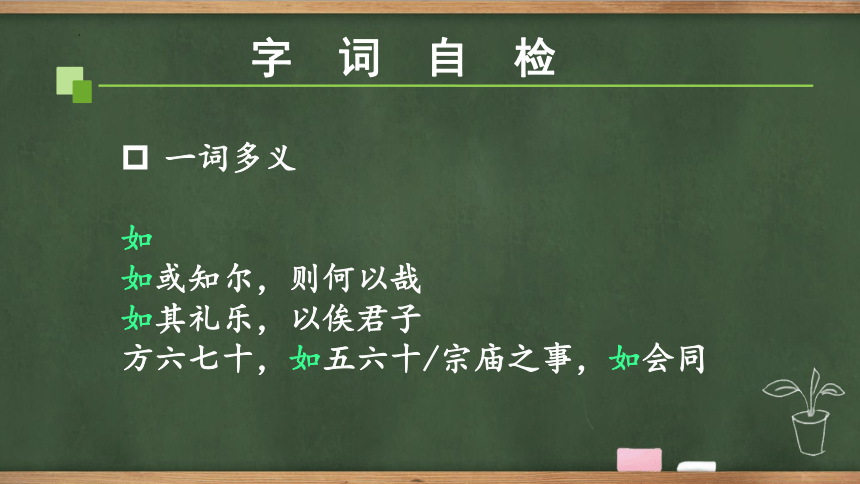

一词多义

如

如或知尔,则何以哉

如其礼乐,以俟君子

方六七十,如五六十/宗庙之事,如会同

字词自检

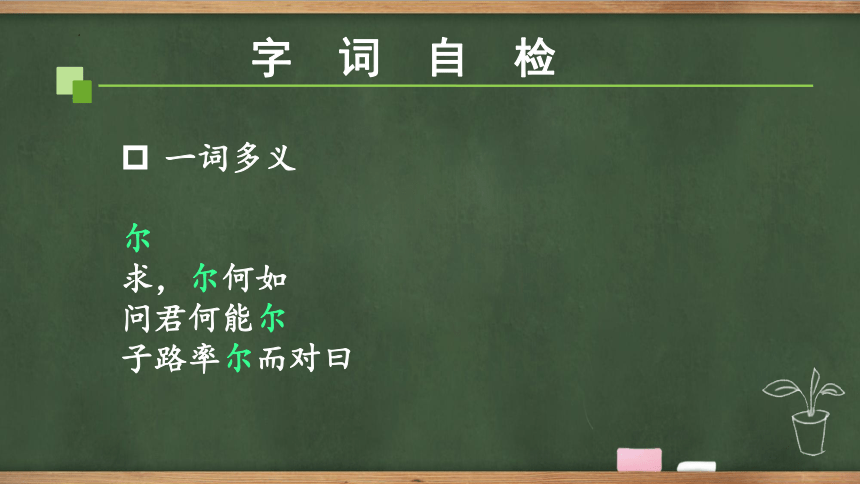

一词多义

尔

求,尔何如

问君何能尔

子路率尔而对曰

字词自检

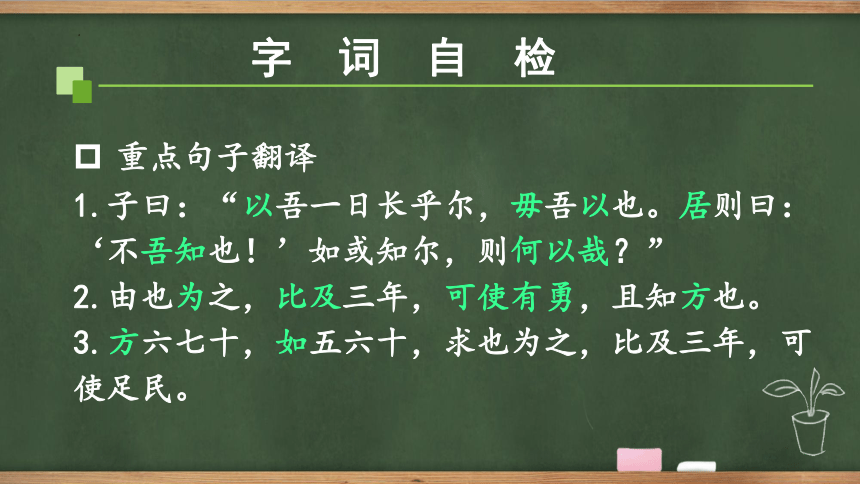

重点句子翻译

1.子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也!’如或知尔,则何以哉?”

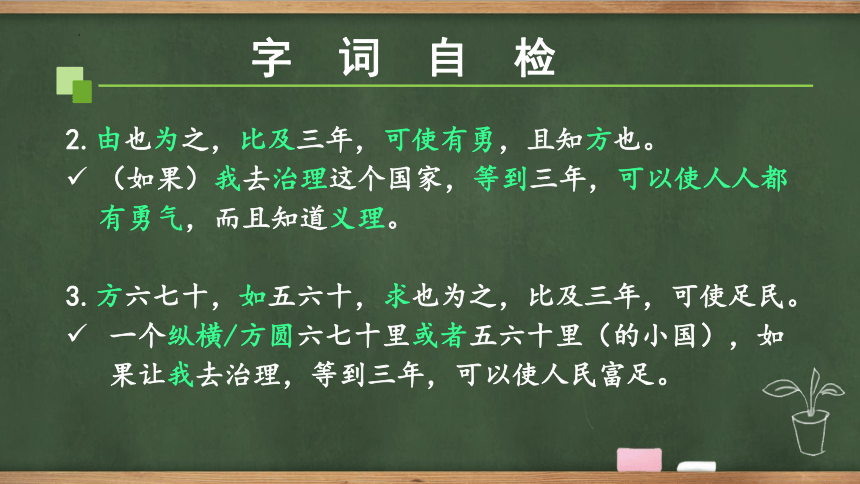

2.由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。

3.方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。

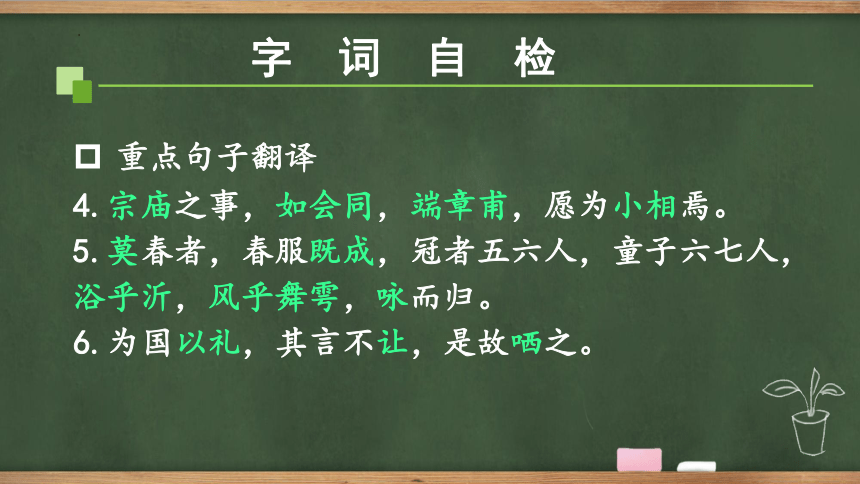

字词自检

重点句子翻译

4.宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。

5.莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

6.为国以礼,其言不让,是故哂之。

字词自检

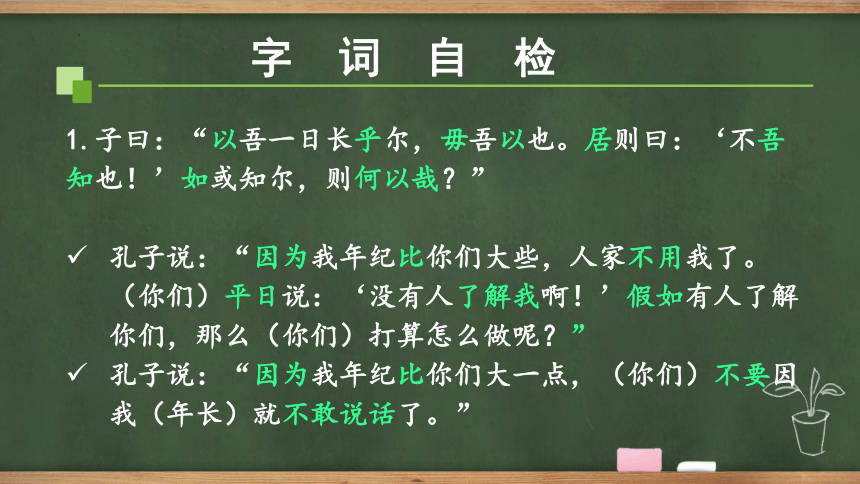

1.子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也!’如或知尔,则何以哉?”

孔子说:“因为我年纪比你们大些,人家不用我了。(你们)平日说:‘没有人了解我啊!’假如有人了解你们,那么(你们)打算怎么做呢?”

孔子说:“因为我年纪比你们大一点,(你们)不要因我(年长)就不敢说话了。”

字词自检

2.由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。

(如果)我去治理这个国家,等到三年,可以使人人都有勇气,而且知道义理。

3.方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。

一个纵横/方圆六七十里或者五六十里(的小国),如果让我去治理,等到三年,可以使人民富足。

字词自检

4.宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。

祭祀的工作,或者诸侯朝见天子,我愿意穿着礼服,戴着礼帽,做一个小司仪。

5.莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

暮春时节,春天的衣服已经穿好了。成年人五六个,少年六七个,到沂水去洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,唱着歌回家。

字词自检

6.为国以礼,其言不让,是故哂之。

治理国家应该讲求礼让,(可是)他的话毫不谦让,所以笑笑他。

孔子其人

孔子(前551-前479),春秋末期思想家、政治家、教育家,儒家的创始者。

名丘,字仲尼。鲁国陬邑(今山东曲阜东南)人。先世是宋国贵族。少“贫且贱”,及长,做过“委吏”(司会计)和“乘田”(管畜牧)等事。学无常师,相传曾问礼于老聃,学乐于苌弘,学琴于师襄。聚徒讲学,从事政治活动。

孔子其人

年五十,由鲁国中都宰升任司寇。后又周游宋、卫、陈、蔡、齐、楚等国,前后达十三年。自称“如有用我者,吾其为东周乎”,终不见用。

六十八岁时返鲁。晚年致力教育,整理《诗》《书》等古代文献,并把鲁史官所记《春秋》加以删修,成为中国第一部编年体的历史著作。相传先后有弟子三千人,其中著名的有七十余人。

孔子其人

思想核心是仁,政治上主张礼治,教育上主张“有教无类”“因材施教”。

《论语》

《论语》,儒家经典之一。孔子弟子及其再传弟子关于孔子言行的记录。内容有孔子谈话、答弟子问及弟子间相与谈论。为研究孔子思想的主要资料。

东汉列为七经之一。

宋代把它与《大学》《中庸》《孟子》合为“四书”。

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》

侍坐:在尊长近旁陪坐。

子路(前542-前480,比孔子小9岁),姓仲,名由,字子路。

曾皙(比孔子小20多岁),名点,字子皙。

冉有(前522-?,比孔子小29岁),姓冉,名求,字子有。

公西华(前509-?,比孔子小42岁),复姓公西,名赤,字子华。

事件背景

一般认为这段对话发生在孔子自卫返鲁之后的四年里(前484-前481)。此时孔子已年近七十,刚刚结束周游列国,除了短暂服务于卫、陈二国,没能得到任何统治者的垂青,回到鲁国,主政者也只是想用他的学生而不想用他。他的救世之心始终得不到实现,因此,他也产生过“道不行,乘桴浮于海”的念头。

任务一

朗读课文,说说本文具体讲了什么内容?

全文围绕什么话题展开的?

任务一

全文21个自然段围绕“言志”的话题可以分为几个层次?

任务二

认真阅读“述志”的部分,找出针对孔子的问题,四个弟子分别做出了怎样的回答?完成表格。

人物 表现、言行 志向的内容 你的理解/解读

子路

冉有

公西华

曾皙

人物 表现、言行 志向的内容 你的理解/解读

子路 率尔而对 可使有勇,且知方也 和平:治理“千乘之国”,“可使有勇,且知方也”,杜绝饥馑,没有战争。(人人有勇,知义理)

冉有 因为孔子对子路微微一笑,故而态度谦逊得多 可使足民 富裕:治理“方六七十,如五六十”的小国,“可使足民”,不过“如其礼乐,以俟君子”

公西华 态度更加谦逊 愿为小相焉 文明:在“宗庙之事,如会同”时,“愿为小相”

曾皙 鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。” 浴乎沂,风乎舞雩,咏而归(暮春畅游) 享受/幸福:在晚春时节“浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”

思考探究

如何解读四个弟子的志向?尤其是曾晳的回答?

思考探究

许多学者对孔子所赞同的“曾点之志”都有自己的理解,参考他们的理解探究“曾点之志”的实质。

盖三子者之僎,礼节民心也。点之志,由鼓瑟以至风舞咏馈,和乐民声也。乐由中出,礼自外作,故孔子独与点相契。为乐不可以伪为,故曾皙托志于此。

思考探究

遗世之意。

思考探究

子路——强兵

冉有——富国

公西华——文明

曾皙——幸福/享受

思考探究

思考探究

四个弟子的志向有没有关联?

四子侍坐,固各言其志,然于治道亦有次第。祸乱戡定,而后可施政教。初时师旅饥馑,子路之使有勇知方,所以勘定祸乱也。乱之既定,则宜阜俗,冉有之足民,所以阜俗也。俗之既阜,则宜继之教化,子华之宗庙会同,所以化民成俗也。化行俗美,民生和乐,熙熙然游于唐虞三代之世矣,曾皙之春风沂水,有其象矣。夫子志乎三代之矣。能不喟然兴叹! (——张履祥《备忘录》)

任务三

针对四个弟子的表现和回答,孔子的反应和评价是什么?完成表格最后一列。

人物 表现、言行 志向 解读 夫子评志

子路 率尔而对 可使有勇,且知方也 强兵

冉有 态度谦逊得多 可使足民 富裕

公西华 态度更加谦逊 愿为小相焉 文明

曾皙 鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:…… 浴乎沂,风乎舞雩,咏而归 享受/幸福

人物 表现、言行 志向 解读 夫子评志

子路 率尔而对 可使有勇,且知方也 强兵 哂之;为国以礼,其言不让

冉有 态度谦逊得多 可使足民 富裕 唯求则非邦也与

公西华 态度更加谦逊 愿为小相焉 文明 唯赤则非邦也与

曾皙 鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:…… 浴乎沂,风乎舞雩,咏而归 享受/幸福 喟然叹曰:吾与点也

小组讨论

孔子为何独独赞许曾皙?

他对曾皙的赞赏,是不是意味着对子路等人的否定?

这个问题历来有争议。①有人认为,曾皙的话描绘了一幅“太平盛世图”。民德归厚,天下归仁,这才是曾皙的社会理想,只不过他是用暗示的方式表达出来罢了。这与孔子仁政、礼乐治国思想完全契合,加之曾皙把话说得雍容委婉,所以才会得到孔子的赞赏。 ②也有人认为,这是由于曾皙的主张有不求仕进之意,这与孔子当时的处境相契。一般认为这段对话发生在孔子自卫返鲁之后的四年里(前484-前481)。此时孔子已年近七十,刚刚结束周游列国,除了短暂服务于卫、陈二国,没能得到任何统治者的垂青,回到鲁国,主政者也只是想用他的学生而不想用他。他的救世之心始终得不到实现,因此,他也产生过“道不行,乘桴浮于海”的念头。 ③还有人将两种观点结合起来,认为曾皙的话既切中夫子对理想生活的向往和追求,又暗合他理想难以实现的悲哀和感伤。

孔子评志

①孔子笑子路“其言不让”,而不是笑其为国之志本身。子路“率尔而对”,不谦逊;“治国以礼”,“礼”和“让”是紧密联系在一起的,但子路的言行,不太符合儒家倡导的“礼”。

②对冉有和公西华的谦虚(甚至是过分谦虚),孔子也是有所保留的。

孔子评志

③孔子赞赏曾皙之志,并不意味着否定子路等人的说法。事实上就治理国家而言,子路讲的是“不挨打”,亦即“强兵”;冉有讲的是“不挨饿”,亦即“富国”;公西华讲的是“知礼节”,亦即“文明”,所谓“仓廪实而知礼节”。而曾皙讲的是“幸福”,是终极目标,富强、文明的终极目标是人民的幸福。目标重要,过程同样重要;既要敢于承担,又要谦逊礼让——这就是孔子的态度。

孔子评志

曾皙的回答本来只是随口一说,但孔子听了立马相赞,把四子之志看成互相补充,他所心想的曾皙之志,主要是因为前面三位讲治国最后是要落在个人生活上面的,落在个人幸福上面,这是目标性的东西。但他欣赏曾皙之志并不是否定子路等人,因为过程也是很重要的。笑子路不谦虚,对冉有、公西华也有所保留,因为他们再怎么谦虚,也都是以治国安邦为己任,大国是国,小国也是国,大官是官,小官也是官,过分的谦虚或不谦虚都无改于事实。

孔子评志

总结

《侍坐》中四位弟子的“言志”都是观点,而从孔子或含蓄或直率的“点评”中,也能看出孔子的观点。

孔子“以礼治国”的政治思想,安乐和平的社会理想。

作业

1.背诵课文。

2.积累重点字词和句式。

3.深入理解孔子的社会和政治理念。

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

齐桓晋文之事

庖丁解牛

——社会理想与生存姿态

子 路、曾 晳、冉 有、公 西 华 侍 坐

字词自检

重点字词读音

论语 千乘之国 饥馑 曾皙

哂 浴乎沂 舞雩 铿尔

小相 冠者 喟然 俟

撰 摄 毋 冉

字词自检

重点字词解释

居则曰 摄乎大国之间 因之以饥馑

比及三年 夫子哂之 以俟君子

异乎三子者之撰 浴乎沂

吾与点也 亦各言其志也已矣

唯求则非邦也与

字词自检

通假字

鼓瑟希,铿尔

莫春者,春服既成

唯求则非邦也与

字词自检

词类活用

端章甫

风乎舞雩

曾皙后

字词自检

一词多义

如

如或知尔,则何以哉

如其礼乐,以俟君子

方六七十,如五六十/宗庙之事,如会同

字词自检

一词多义

尔

求,尔何如

问君何能尔

子路率尔而对曰

字词自检

重点句子翻译

1.子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也!’如或知尔,则何以哉?”

2.由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。

3.方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。

字词自检

重点句子翻译

4.宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。

5.莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

6.为国以礼,其言不让,是故哂之。

字词自检

1.子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也!’如或知尔,则何以哉?”

孔子说:“因为我年纪比你们大些,人家不用我了。(你们)平日说:‘没有人了解我啊!’假如有人了解你们,那么(你们)打算怎么做呢?”

孔子说:“因为我年纪比你们大一点,(你们)不要因我(年长)就不敢说话了。”

字词自检

2.由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。

(如果)我去治理这个国家,等到三年,可以使人人都有勇气,而且知道义理。

3.方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。

一个纵横/方圆六七十里或者五六十里(的小国),如果让我去治理,等到三年,可以使人民富足。

字词自检

4.宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。

祭祀的工作,或者诸侯朝见天子,我愿意穿着礼服,戴着礼帽,做一个小司仪。

5.莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

暮春时节,春天的衣服已经穿好了。成年人五六个,少年六七个,到沂水去洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,唱着歌回家。

字词自检

6.为国以礼,其言不让,是故哂之。

治理国家应该讲求礼让,(可是)他的话毫不谦让,所以笑笑他。

孔子其人

孔子(前551-前479),春秋末期思想家、政治家、教育家,儒家的创始者。

名丘,字仲尼。鲁国陬邑(今山东曲阜东南)人。先世是宋国贵族。少“贫且贱”,及长,做过“委吏”(司会计)和“乘田”(管畜牧)等事。学无常师,相传曾问礼于老聃,学乐于苌弘,学琴于师襄。聚徒讲学,从事政治活动。

孔子其人

年五十,由鲁国中都宰升任司寇。后又周游宋、卫、陈、蔡、齐、楚等国,前后达十三年。自称“如有用我者,吾其为东周乎”,终不见用。

六十八岁时返鲁。晚年致力教育,整理《诗》《书》等古代文献,并把鲁史官所记《春秋》加以删修,成为中国第一部编年体的历史著作。相传先后有弟子三千人,其中著名的有七十余人。

孔子其人

思想核心是仁,政治上主张礼治,教育上主张“有教无类”“因材施教”。

《论语》

《论语》,儒家经典之一。孔子弟子及其再传弟子关于孔子言行的记录。内容有孔子谈话、答弟子问及弟子间相与谈论。为研究孔子思想的主要资料。

东汉列为七经之一。

宋代把它与《大学》《中庸》《孟子》合为“四书”。

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》

侍坐:在尊长近旁陪坐。

子路(前542-前480,比孔子小9岁),姓仲,名由,字子路。

曾皙(比孔子小20多岁),名点,字子皙。

冉有(前522-?,比孔子小29岁),姓冉,名求,字子有。

公西华(前509-?,比孔子小42岁),复姓公西,名赤,字子华。

事件背景

一般认为这段对话发生在孔子自卫返鲁之后的四年里(前484-前481)。此时孔子已年近七十,刚刚结束周游列国,除了短暂服务于卫、陈二国,没能得到任何统治者的垂青,回到鲁国,主政者也只是想用他的学生而不想用他。他的救世之心始终得不到实现,因此,他也产生过“道不行,乘桴浮于海”的念头。

任务一

朗读课文,说说本文具体讲了什么内容?

全文围绕什么话题展开的?

任务一

全文21个自然段围绕“言志”的话题可以分为几个层次?

任务二

认真阅读“述志”的部分,找出针对孔子的问题,四个弟子分别做出了怎样的回答?完成表格。

人物 表现、言行 志向的内容 你的理解/解读

子路

冉有

公西华

曾皙

人物 表现、言行 志向的内容 你的理解/解读

子路 率尔而对 可使有勇,且知方也 和平:治理“千乘之国”,“可使有勇,且知方也”,杜绝饥馑,没有战争。(人人有勇,知义理)

冉有 因为孔子对子路微微一笑,故而态度谦逊得多 可使足民 富裕:治理“方六七十,如五六十”的小国,“可使足民”,不过“如其礼乐,以俟君子”

公西华 态度更加谦逊 愿为小相焉 文明:在“宗庙之事,如会同”时,“愿为小相”

曾皙 鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。” 浴乎沂,风乎舞雩,咏而归(暮春畅游) 享受/幸福:在晚春时节“浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”

思考探究

如何解读四个弟子的志向?尤其是曾晳的回答?

思考探究

许多学者对孔子所赞同的“曾点之志”都有自己的理解,参考他们的理解探究“曾点之志”的实质。

盖三子者之僎,礼节民心也。点之志,由鼓瑟以至风舞咏馈,和乐民声也。乐由中出,礼自外作,故孔子独与点相契。为乐不可以伪为,故曾皙托志于此。

思考探究

遗世之意。

思考探究

子路——强兵

冉有——富国

公西华——文明

曾皙——幸福/享受

思考探究

思考探究

四个弟子的志向有没有关联?

四子侍坐,固各言其志,然于治道亦有次第。祸乱戡定,而后可施政教。初时师旅饥馑,子路之使有勇知方,所以勘定祸乱也。乱之既定,则宜阜俗,冉有之足民,所以阜俗也。俗之既阜,则宜继之教化,子华之宗庙会同,所以化民成俗也。化行俗美,民生和乐,熙熙然游于唐虞三代之世矣,曾皙之春风沂水,有其象矣。夫子志乎三代之矣。能不喟然兴叹! (——张履祥《备忘录》)

任务三

针对四个弟子的表现和回答,孔子的反应和评价是什么?完成表格最后一列。

人物 表现、言行 志向 解读 夫子评志

子路 率尔而对 可使有勇,且知方也 强兵

冉有 态度谦逊得多 可使足民 富裕

公西华 态度更加谦逊 愿为小相焉 文明

曾皙 鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:…… 浴乎沂,风乎舞雩,咏而归 享受/幸福

人物 表现、言行 志向 解读 夫子评志

子路 率尔而对 可使有勇,且知方也 强兵 哂之;为国以礼,其言不让

冉有 态度谦逊得多 可使足民 富裕 唯求则非邦也与

公西华 态度更加谦逊 愿为小相焉 文明 唯赤则非邦也与

曾皙 鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:…… 浴乎沂,风乎舞雩,咏而归 享受/幸福 喟然叹曰:吾与点也

小组讨论

孔子为何独独赞许曾皙?

他对曾皙的赞赏,是不是意味着对子路等人的否定?

这个问题历来有争议。①有人认为,曾皙的话描绘了一幅“太平盛世图”。民德归厚,天下归仁,这才是曾皙的社会理想,只不过他是用暗示的方式表达出来罢了。这与孔子仁政、礼乐治国思想完全契合,加之曾皙把话说得雍容委婉,所以才会得到孔子的赞赏。 ②也有人认为,这是由于曾皙的主张有不求仕进之意,这与孔子当时的处境相契。一般认为这段对话发生在孔子自卫返鲁之后的四年里(前484-前481)。此时孔子已年近七十,刚刚结束周游列国,除了短暂服务于卫、陈二国,没能得到任何统治者的垂青,回到鲁国,主政者也只是想用他的学生而不想用他。他的救世之心始终得不到实现,因此,他也产生过“道不行,乘桴浮于海”的念头。 ③还有人将两种观点结合起来,认为曾皙的话既切中夫子对理想生活的向往和追求,又暗合他理想难以实现的悲哀和感伤。

孔子评志

①孔子笑子路“其言不让”,而不是笑其为国之志本身。子路“率尔而对”,不谦逊;“治国以礼”,“礼”和“让”是紧密联系在一起的,但子路的言行,不太符合儒家倡导的“礼”。

②对冉有和公西华的谦虚(甚至是过分谦虚),孔子也是有所保留的。

孔子评志

③孔子赞赏曾皙之志,并不意味着否定子路等人的说法。事实上就治理国家而言,子路讲的是“不挨打”,亦即“强兵”;冉有讲的是“不挨饿”,亦即“富国”;公西华讲的是“知礼节”,亦即“文明”,所谓“仓廪实而知礼节”。而曾皙讲的是“幸福”,是终极目标,富强、文明的终极目标是人民的幸福。目标重要,过程同样重要;既要敢于承担,又要谦逊礼让——这就是孔子的态度。

孔子评志

曾皙的回答本来只是随口一说,但孔子听了立马相赞,把四子之志看成互相补充,他所心想的曾皙之志,主要是因为前面三位讲治国最后是要落在个人生活上面的,落在个人幸福上面,这是目标性的东西。但他欣赏曾皙之志并不是否定子路等人,因为过程也是很重要的。笑子路不谦虚,对冉有、公西华也有所保留,因为他们再怎么谦虚,也都是以治国安邦为己任,大国是国,小国也是国,大官是官,小官也是官,过分的谦虚或不谦虚都无改于事实。

孔子评志

总结

《侍坐》中四位弟子的“言志”都是观点,而从孔子或含蓄或直率的“点评”中,也能看出孔子的观点。

孔子“以礼治国”的政治思想,安乐和平的社会理想。

作业

1.背诵课文。

2.积累重点字词和句式。

3.深入理解孔子的社会和政治理念。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])