第7课近代殖民活动和人口的跨地域转移课件--2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修三文化交流与传播(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课近代殖民活动和人口的跨地域转移课件--2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修三文化交流与传播(23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-29 22:48:55 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

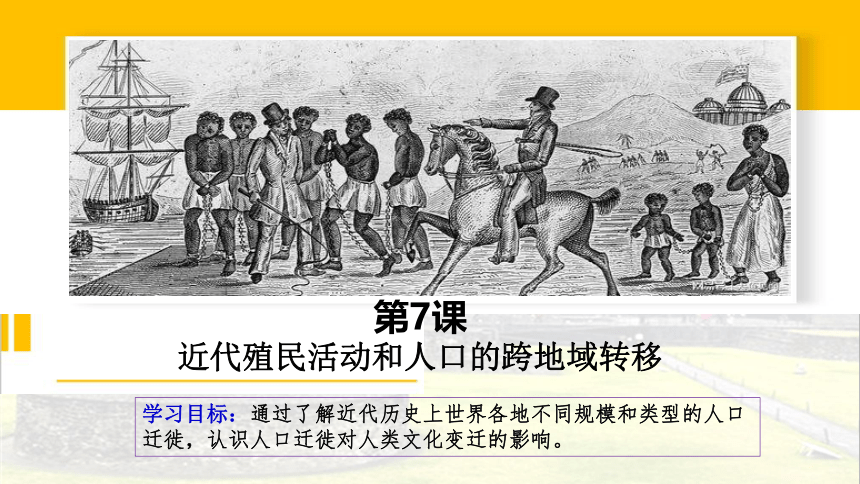

第7课

近代殖民活动和人口的跨地域转移

学习目标:通过了解近代历史上世界各地不同规模和类型的人口迁徙,认识人口迁徙对人类文化变迁的影响。

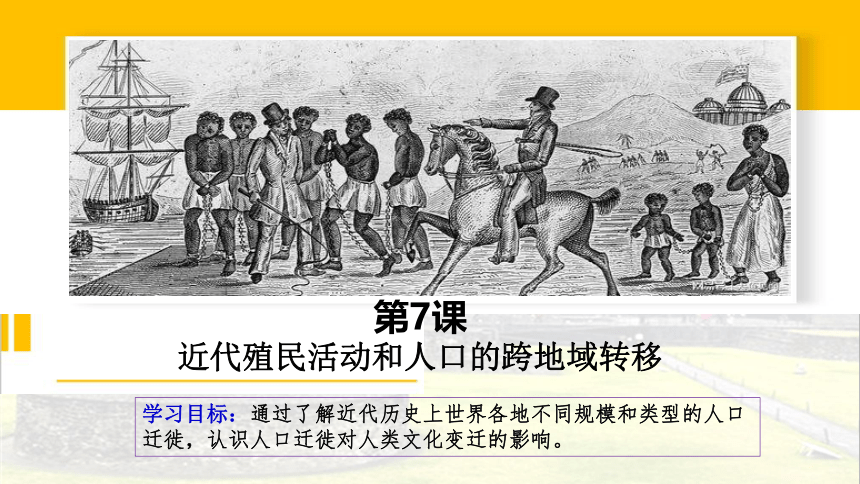

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(一)美洲族群变化及其原因

在欧洲“发现新大陆”后的100年间,印第安人数量减少了90%——95%。最先被殖民的加勒比海一些岛屿上的印第安人甚至难觅踪迹。屠杀、奴役、以及从欧洲传来的天花病毒使印第安人人口锐减。

1、欧洲国家殖民扩张,欧洲白人数量大大增加。

2、印第安人数量锐减。

3、非洲黑人被卖到美洲,美洲黑人数量激增。

4、新的族群:混血人种

【族群】指地理上靠近、语言上相近、血统同源、文化同源的一些民族的集合体,也称族团。

由于黑奴贸易,非洲丧失了人口近一个亿!

(1)原因:新航路开辟,发现美洲

1492年,哥伦布到达美洲,此后西班牙、葡萄牙、英国、法国等欧洲国家争相开始在美洲进行疯狂的殖民扩张和掠夺。 很多欧洲人因为各种原因远涉重洋,来到美洲,使美洲白人数量大大增加

2.原因:

①殖民者从欧洲传来的天花等传染病,造成印第安人大量死亡。

②在欧洲人“发现新大陆”后的100年间,印第安人数量减少了90%—95%,最先被殖民的加勒比海一些岛屿上的印第安人甚至难觅踪影。

③在安第斯山地区的印第安人,印加帝国统治末期估计至少有900万人,殖民者入侵100多年后,减少到60万人。

屠杀、奴役及传染病造成美洲土著居民印第安人大量死亡。

3.原因:为了弥补劳动力的不足,大约从16世纪开始,殖民者从非洲掳掠黑人,贩卖到美洲作奴隶。在此后的三四百年间,非洲失去了大约1亿人口,这深刻改变了非洲的人口结构,严重影响了非洲的社会发展。上千万黑人奴隶为殖民者在美洲的种植园和矿山提供了劳动力。

白人、黑人印第安人、混血人种逐渐成为美洲大陆的主要居民

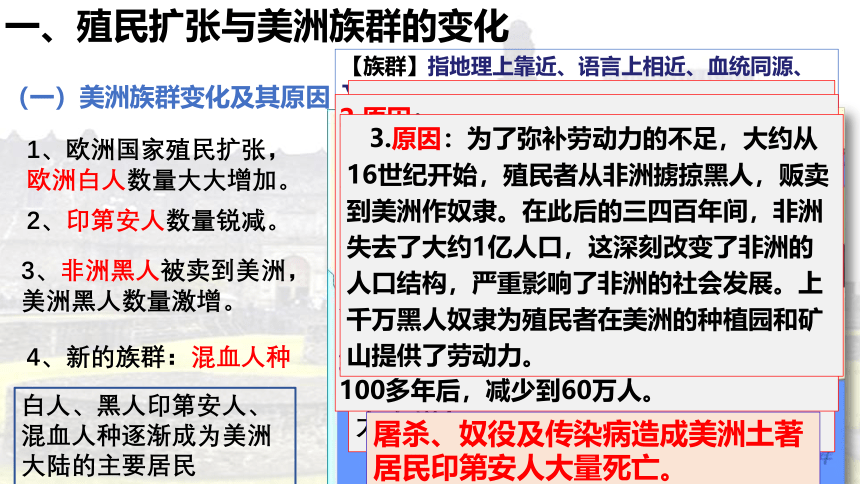

多元的美洲族群

材料 西班牙人和葡萄牙人的政府带来了伊比利亚的文化概念,他们认为比土著文化优越。同样,他们也认为非洲宗教和文化比自己的低劣……印第安社会生存下来,并且在与西班牙人和葡萄牙人互动的时候,维持着相对的自治性。同样,奴隶们在学习应付他们的主人和适应新环境的同时,保持了非洲的宗教传统、信仰、习惯和语言。 ——【美】斯基德莫尔、史密斯、格林著,张森根等译《现代拉丁美洲》

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(二)美洲族群变化对文化的影响及认识

影响:来自不同地方的各个族群有着各具特色的文化,他们共同生活在美洲,形成了新的文化认同,发展了欧洲文化主导、融合多种文化因素的新的美洲文化。

认识一:人口迁徙是文化交流与传播的重要途径。

材料:

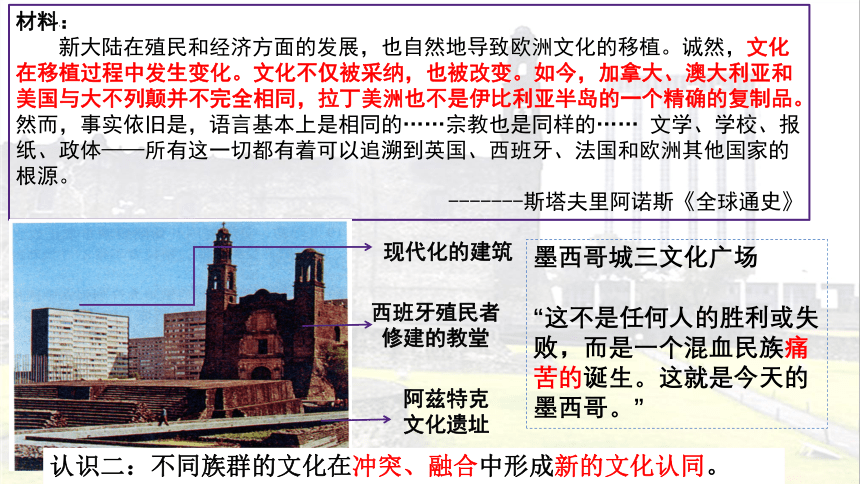

新大陆在殖民和经济方面的发展,也自然地导致欧洲文化的移植。诚然,文化在移植过程中发生变化。文化不仅被采纳,也被改变。如今,加拿大、澳大利亚和美国与大不列颠并不完全相同,拉丁美洲也不是伊比利亚半岛的一个精确的复制品。然而,事实依旧是,语言基本上是相同的……宗教也是同样的…… 文学、学校、报纸、政体——所有这一切都有着可以追溯到英国、西班牙、法国和欧洲其他国家的根源。

-------斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

阿兹特克文化遗址

西班牙殖民者修建的教堂

现代化的建筑

墨西哥城三文化广场

“这不是任何人的胜利或失败,而是一个混血民族痛苦的诞生。这就是今天的墨西哥。”

认识二:不同族群的文化在冲突、融合中形成新的文化认同。

------斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

美洲的种族分布(单位:百万)

一、殖民扩张与美洲族群的变化

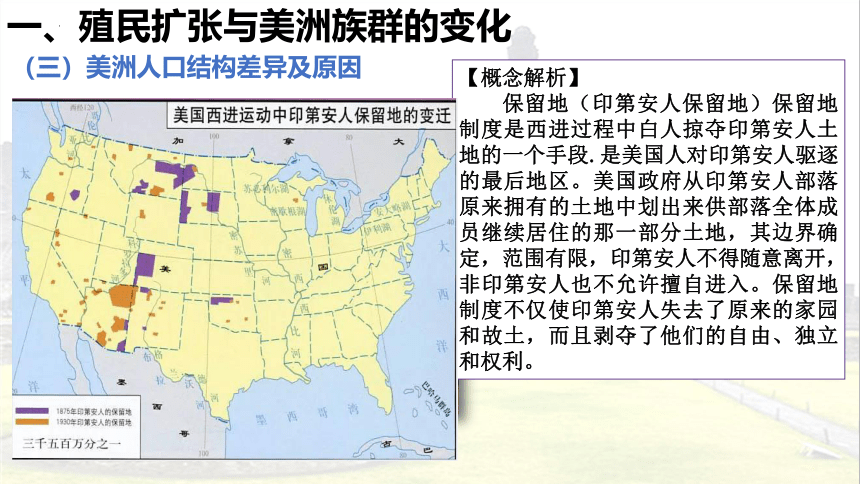

(三)美洲人口结构差异及原因

(1)北美洲:

白人占人口的大多数。

原因?

1、北美主要为英国的殖民地,经济发达, 大量欧洲人移民北美。

2、土著人口大量减少。(保留地制度)

美国新墨西哥州一个保留区内的印第安人

【概念解析】

保留地(印第安人保留地)保留地制度是西进过程中白人掠夺印第安人土地的一个手段.是美国人对印第安人驱逐的最后地区。美国政府从印第安人部落原来拥有的土地中划出来供部落全体成员继续居住的那一部分土地,其边界确定,范围有限,印第安人不得随意离开,非印第安人也不允许擅自进入。保留地制度不仅使印第安人失去了原来的家园和故土,而且剥夺了他们的自由、独立和权利。

------斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

美洲的种族分布(单位:百万)

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(三)美洲人口结构差异及原因

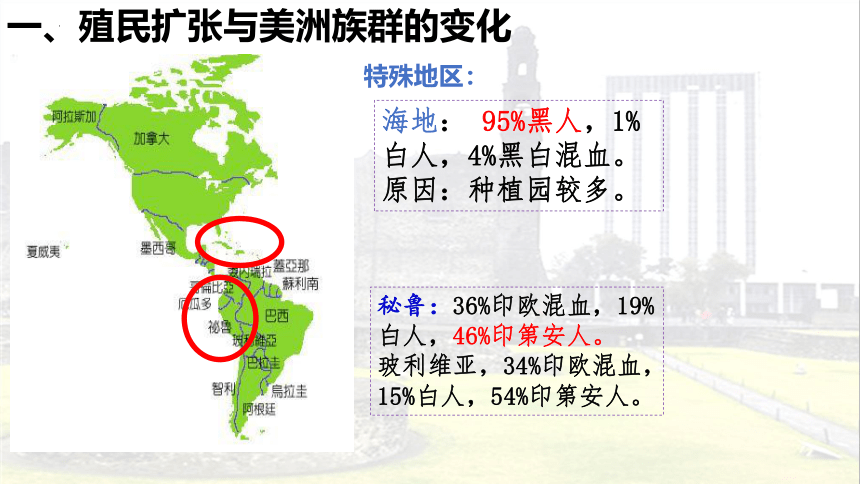

(2)拉丁美洲:

混血人种成为最大族群。

原因:

1、南美洲为西班牙和葡萄牙的殖民地,白人移民人数较少。

2、政府鼓励与当地人通婚。

墨西哥斗牛,根源于西班牙

巴西桑巴舞,根源于非洲

以西葡文化为基础,拉丁文化的混合性明显。

秘鲁:36%印欧混血,19%白人,46%印第安人。

玻利维亚,34%印欧混血,15%白人,54%印第安人。

海地: 95%黑人,1%白人,4%黑白混血。

原因:种植园较多。

一、殖民扩张与美洲族群的变化

特殊地区:

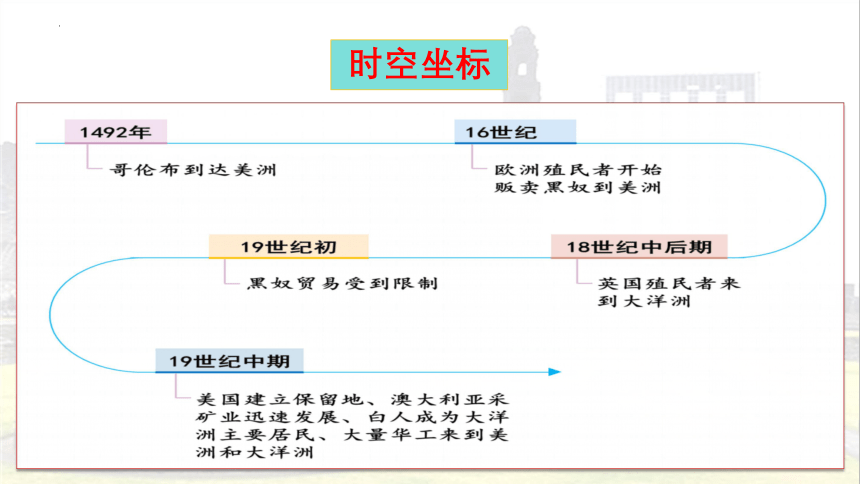

时空坐标

二、英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

考古发现,3万年前,澳大利亚就有人类居住。

英国人到来前,处于原始社会,社会发展程度低。

1770年4月,英国航海家詹姆斯·库克“发现”了澳大利亚,宣布这一“无主”大陆为英国所有。经过长期考虑和选择,1786年,英国内务大臣悉尼勋爵宣布,将把罪犯流放到澳大利亚。1788年1月26日,首批英国罪犯被流放到澳大利亚东南部的新南威尔士。这一天,后来被称为“澳大利亚日”,至今仍作为国庆日加以庆祝,但是,对澳洲土著人来说,这一天意味着悲惨命运的开始。

二、英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

(一)变化原因

1、英国殖民扩张

(1)18世纪中后期

澳大利亚成为了流放犯人的理想之地

巨型监狱

(2)19世纪

牧场粮仓

(3)1851年

淘金地

金矿的开发,让澳大利亚吸引了大批淘金者

2、吸引了其他地区的移民

二、英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

(二)变化表现

1、原住民(澳大利亚等地)——遭到驱赶和屠杀,人口锐减。

人口替代性变化

英国殖民者对原始居民除了使用枪支射杀,常见的做法还有在原始居民的饮用水和食物中投放砒霜等毒药。英国人带来的天花病毒也是主要的杀器。

1876年,最后一名塔斯马尼亚原住民民妇女特鲁加尼尼去世。她的一生跨越了其民族被灭绝的整个时期。她恳求不要解剖她的尸体,但连这一可怜的请求也得不到满足,她的骨骼被陈列在霍巴特博物馆。

2、白人——19世纪中叶,成为主要居民。

澳大利亚是典型的移民国家,被社会学家喻为“民族的拼盘”。澳大利亚最早的原住民如今不及总人口的1%。2006年人口普查中,白人占92%,多数澳大利亚人的祖先是19、20世纪的英国移民。

二、英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

(三)变化影响

欧洲文化成为当地文化的主流。

英国国旗

澳大利亚国旗

澳大利亚1788年沦为英国的殖民地,1901年组成澳大利亚联邦,成为英国的自治领地。1931年成为英联邦内的独立国家。

三、华工与美州、大洋洲的开发

华工也被称为“猪仔”“赊单工”,泛指于晚清时,前赴海外工作的华人劳工以至苦力,如东南亚、美国、加拿大及澳洲,甚至是远至古巴和秘鲁等国家,进行艰苦的劳动工作。

(一)近代华工出国的原因:

1、19世纪初,黑奴贸易受到限制,殖民者需要新的廉价劳动力。

思考:英美等国废除奴隶贸易的原因?

1、黑人奴隶不断起义,打击了黑人奴隶制度;

2、在启蒙思想影响下,废奴运动兴起;

3、随着工业革命的进行,商品输出成为主要手段;

4、英美等国一些政治家的长期努力。

三、华工与美州、大洋洲的开发

(一)近代华工出国的原因:

2、19世纪中叶,列强侵略,清政府被迫允许列强招募华工出国。

3、中国东南沿海的穷苦百姓,或为生活所迫,或被诱骗、绑架成为苦力。

中国小农经济逐渐解体,大批农业和手工业者破产。

社会动荡,矛盾尖锐。

东南沿海人多地少,压力较大。

材料:(苦力)数百人闭置一舱,昏闷而死者已三之一,抵埠以后饥饿疾病鞭棰而死者又三之一,仅延残喘者不及一成。

——陈炽《续富国策》卷4

三、华工与美州、大洋洲的开发

总结:华工是工业革命后资本主义发展的产物,也是中国进入半殖民地半封建社会的结果。

华工处境:

材料:中央太平洋铁路公司总裁利兰·斯坦福亦写道:“没有华工,这条重要的国家交通干线的西段,就不能在国会法案所要求的时限以内完工。……事实上,他们是筑路工头梦寐以求的理想工人。”

---陈翰笙主编:《华工出国史料汇编》第七辑,第296页

三、华工与美州、大洋洲的开发

(二)华工的贡献

1、开发了美洲和大洋洲,促进当地经济发展。

承担了大量种植园中的工作

参与修筑了美国中央太平洋铁路

澳大利亚国内的金矿开采

三、华工与美州、大洋洲的开发

(二)华工的贡献

2、传播了中华文化,促进了中外经济、文化交流。

材料 唐人街是老华侨的温床、新华侨的聚会所,也是美国人眼里的小中国。也许我们应该把唐人街的英文原名直译过来,干脆称它为“中国城”,可能更恰当一点。

—李欧梵《美国的“中国城”》

材料:近代中国海外移民的总数为1500万人左右,期中90%移往东南亚,移民与祖国保持着密切联系,1862——1949年,华侨投资国内企业有25510家,投资总额约63271万元。

——摘编自曹树基《中国移民史》(第六卷)等

近代华侨投资办厂,促进中国民族资本主义的发展。

近代由华侨集资创办大型百货公司。

补充:华工的其他贡献

材料1 “此次推翻帝制,各埠华侨既捐巨资以为军费,而回国效命决死,以为党军模范者复踵相接” “华侨是革命之母”

——孙中山《1916年致海外革命同志书》

一些华人华侨曾积极支持辛亥革命和中华民族抗日战争事业。

补充:华工的其他贡献

材料:一战期间,中国派遣至英法的华工约有14万人之多。华工一到欧洲,就立即被划拨到各处,他们不仅在重工企业、港口码头等地从事最艰苦、最繁重的劳动,而且还身处战争前线,负责挖战壕、就伤病、送给养甚至直接参战,有近2万人死于战火或疾病。

——摘编自王平贞等《一战百年:华工赴欧启示录》

帮助协约国取得胜利,促进中欧经济文化交流,有利提高中国国际地位。

补充:华工的其他贡献

近代以来全球国际人口迁移——据邬沧萍《世界人口》编制

时间 1500-1850年 1850-1945年 1945-2000年

主要移出地 欧洲、非洲 欧洲、亚洲 亚洲、非洲、拉丁美洲

主要移入地 美洲 美洲 西欧、北美洲、大洋洲

人口迁移数量 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4-5倍 1846-1924年欧洲移出4800万,1834-1941年亚洲移出1200-3700万 1960年迁移人口为325万,1974年为947万,1985-1990年年增长率为2.59%

主要方向:

①第二次工业革命之前,人口迁移主要从欧洲和非洲迁移至美洲,以黑奴贸易为主。

②第二次工业革命至第二次世界大战这段期间,人口迁移主要从欧洲和亚洲迁移至美洲,以欧洲人数居多。

③第二次世界大战之后,人口迁移主要从亚非拉地区迁移欧北美,人数逐年增长。

根据材料,结合所学知识,分析近代以来世界人口迁移的主要方向和特点。

特点:

二战前:①从宗主国向殖民地和附属国迁移;

②从发达地区向欠发达地区迁移;

③从旧大路向新大陆迁移。

二战后:

①人口迁移的规模更大,时间更长。

②自愿移民从主要由发达地区向落后地区迁移,转变为主要由发展中国家向发达国家迁移;被强迫的移民基本停止。

【课堂小结】

近代人口迁徙

主动移民

黑人被贩卖

美洲

大洋洲

欧洲

亚洲

非洲

屠杀土著

地区开发

贸易发展

文化交流

人种结构

华工被迫

第7课

近代殖民活动和人口的跨地域转移

学习目标:通过了解近代历史上世界各地不同规模和类型的人口迁徙,认识人口迁徙对人类文化变迁的影响。

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(一)美洲族群变化及其原因

在欧洲“发现新大陆”后的100年间,印第安人数量减少了90%——95%。最先被殖民的加勒比海一些岛屿上的印第安人甚至难觅踪迹。屠杀、奴役、以及从欧洲传来的天花病毒使印第安人人口锐减。

1、欧洲国家殖民扩张,欧洲白人数量大大增加。

2、印第安人数量锐减。

3、非洲黑人被卖到美洲,美洲黑人数量激增。

4、新的族群:混血人种

【族群】指地理上靠近、语言上相近、血统同源、文化同源的一些民族的集合体,也称族团。

由于黑奴贸易,非洲丧失了人口近一个亿!

(1)原因:新航路开辟,发现美洲

1492年,哥伦布到达美洲,此后西班牙、葡萄牙、英国、法国等欧洲国家争相开始在美洲进行疯狂的殖民扩张和掠夺。 很多欧洲人因为各种原因远涉重洋,来到美洲,使美洲白人数量大大增加

2.原因:

①殖民者从欧洲传来的天花等传染病,造成印第安人大量死亡。

②在欧洲人“发现新大陆”后的100年间,印第安人数量减少了90%—95%,最先被殖民的加勒比海一些岛屿上的印第安人甚至难觅踪影。

③在安第斯山地区的印第安人,印加帝国统治末期估计至少有900万人,殖民者入侵100多年后,减少到60万人。

屠杀、奴役及传染病造成美洲土著居民印第安人大量死亡。

3.原因:为了弥补劳动力的不足,大约从16世纪开始,殖民者从非洲掳掠黑人,贩卖到美洲作奴隶。在此后的三四百年间,非洲失去了大约1亿人口,这深刻改变了非洲的人口结构,严重影响了非洲的社会发展。上千万黑人奴隶为殖民者在美洲的种植园和矿山提供了劳动力。

白人、黑人印第安人、混血人种逐渐成为美洲大陆的主要居民

多元的美洲族群

材料 西班牙人和葡萄牙人的政府带来了伊比利亚的文化概念,他们认为比土著文化优越。同样,他们也认为非洲宗教和文化比自己的低劣……印第安社会生存下来,并且在与西班牙人和葡萄牙人互动的时候,维持着相对的自治性。同样,奴隶们在学习应付他们的主人和适应新环境的同时,保持了非洲的宗教传统、信仰、习惯和语言。 ——【美】斯基德莫尔、史密斯、格林著,张森根等译《现代拉丁美洲》

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(二)美洲族群变化对文化的影响及认识

影响:来自不同地方的各个族群有着各具特色的文化,他们共同生活在美洲,形成了新的文化认同,发展了欧洲文化主导、融合多种文化因素的新的美洲文化。

认识一:人口迁徙是文化交流与传播的重要途径。

材料:

新大陆在殖民和经济方面的发展,也自然地导致欧洲文化的移植。诚然,文化在移植过程中发生变化。文化不仅被采纳,也被改变。如今,加拿大、澳大利亚和美国与大不列颠并不完全相同,拉丁美洲也不是伊比利亚半岛的一个精确的复制品。然而,事实依旧是,语言基本上是相同的……宗教也是同样的…… 文学、学校、报纸、政体——所有这一切都有着可以追溯到英国、西班牙、法国和欧洲其他国家的根源。

-------斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

阿兹特克文化遗址

西班牙殖民者修建的教堂

现代化的建筑

墨西哥城三文化广场

“这不是任何人的胜利或失败,而是一个混血民族痛苦的诞生。这就是今天的墨西哥。”

认识二:不同族群的文化在冲突、融合中形成新的文化认同。

------斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

美洲的种族分布(单位:百万)

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(三)美洲人口结构差异及原因

(1)北美洲:

白人占人口的大多数。

原因?

1、北美主要为英国的殖民地,经济发达, 大量欧洲人移民北美。

2、土著人口大量减少。(保留地制度)

美国新墨西哥州一个保留区内的印第安人

【概念解析】

保留地(印第安人保留地)保留地制度是西进过程中白人掠夺印第安人土地的一个手段.是美国人对印第安人驱逐的最后地区。美国政府从印第安人部落原来拥有的土地中划出来供部落全体成员继续居住的那一部分土地,其边界确定,范围有限,印第安人不得随意离开,非印第安人也不允许擅自进入。保留地制度不仅使印第安人失去了原来的家园和故土,而且剥夺了他们的自由、独立和权利。

------斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

美洲的种族分布(单位:百万)

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(三)美洲人口结构差异及原因

(2)拉丁美洲:

混血人种成为最大族群。

原因:

1、南美洲为西班牙和葡萄牙的殖民地,白人移民人数较少。

2、政府鼓励与当地人通婚。

墨西哥斗牛,根源于西班牙

巴西桑巴舞,根源于非洲

以西葡文化为基础,拉丁文化的混合性明显。

秘鲁:36%印欧混血,19%白人,46%印第安人。

玻利维亚,34%印欧混血,15%白人,54%印第安人。

海地: 95%黑人,1%白人,4%黑白混血。

原因:种植园较多。

一、殖民扩张与美洲族群的变化

特殊地区:

时空坐标

二、英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

考古发现,3万年前,澳大利亚就有人类居住。

英国人到来前,处于原始社会,社会发展程度低。

1770年4月,英国航海家詹姆斯·库克“发现”了澳大利亚,宣布这一“无主”大陆为英国所有。经过长期考虑和选择,1786年,英国内务大臣悉尼勋爵宣布,将把罪犯流放到澳大利亚。1788年1月26日,首批英国罪犯被流放到澳大利亚东南部的新南威尔士。这一天,后来被称为“澳大利亚日”,至今仍作为国庆日加以庆祝,但是,对澳洲土著人来说,这一天意味着悲惨命运的开始。

二、英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

(一)变化原因

1、英国殖民扩张

(1)18世纪中后期

澳大利亚成为了流放犯人的理想之地

巨型监狱

(2)19世纪

牧场粮仓

(3)1851年

淘金地

金矿的开发,让澳大利亚吸引了大批淘金者

2、吸引了其他地区的移民

二、英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

(二)变化表现

1、原住民(澳大利亚等地)——遭到驱赶和屠杀,人口锐减。

人口替代性变化

英国殖民者对原始居民除了使用枪支射杀,常见的做法还有在原始居民的饮用水和食物中投放砒霜等毒药。英国人带来的天花病毒也是主要的杀器。

1876年,最后一名塔斯马尼亚原住民民妇女特鲁加尼尼去世。她的一生跨越了其民族被灭绝的整个时期。她恳求不要解剖她的尸体,但连这一可怜的请求也得不到满足,她的骨骼被陈列在霍巴特博物馆。

2、白人——19世纪中叶,成为主要居民。

澳大利亚是典型的移民国家,被社会学家喻为“民族的拼盘”。澳大利亚最早的原住民如今不及总人口的1%。2006年人口普查中,白人占92%,多数澳大利亚人的祖先是19、20世纪的英国移民。

二、英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

(三)变化影响

欧洲文化成为当地文化的主流。

英国国旗

澳大利亚国旗

澳大利亚1788年沦为英国的殖民地,1901年组成澳大利亚联邦,成为英国的自治领地。1931年成为英联邦内的独立国家。

三、华工与美州、大洋洲的开发

华工也被称为“猪仔”“赊单工”,泛指于晚清时,前赴海外工作的华人劳工以至苦力,如东南亚、美国、加拿大及澳洲,甚至是远至古巴和秘鲁等国家,进行艰苦的劳动工作。

(一)近代华工出国的原因:

1、19世纪初,黑奴贸易受到限制,殖民者需要新的廉价劳动力。

思考:英美等国废除奴隶贸易的原因?

1、黑人奴隶不断起义,打击了黑人奴隶制度;

2、在启蒙思想影响下,废奴运动兴起;

3、随着工业革命的进行,商品输出成为主要手段;

4、英美等国一些政治家的长期努力。

三、华工与美州、大洋洲的开发

(一)近代华工出国的原因:

2、19世纪中叶,列强侵略,清政府被迫允许列强招募华工出国。

3、中国东南沿海的穷苦百姓,或为生活所迫,或被诱骗、绑架成为苦力。

中国小农经济逐渐解体,大批农业和手工业者破产。

社会动荡,矛盾尖锐。

东南沿海人多地少,压力较大。

材料:(苦力)数百人闭置一舱,昏闷而死者已三之一,抵埠以后饥饿疾病鞭棰而死者又三之一,仅延残喘者不及一成。

——陈炽《续富国策》卷4

三、华工与美州、大洋洲的开发

总结:华工是工业革命后资本主义发展的产物,也是中国进入半殖民地半封建社会的结果。

华工处境:

材料:中央太平洋铁路公司总裁利兰·斯坦福亦写道:“没有华工,这条重要的国家交通干线的西段,就不能在国会法案所要求的时限以内完工。……事实上,他们是筑路工头梦寐以求的理想工人。”

---陈翰笙主编:《华工出国史料汇编》第七辑,第296页

三、华工与美州、大洋洲的开发

(二)华工的贡献

1、开发了美洲和大洋洲,促进当地经济发展。

承担了大量种植园中的工作

参与修筑了美国中央太平洋铁路

澳大利亚国内的金矿开采

三、华工与美州、大洋洲的开发

(二)华工的贡献

2、传播了中华文化,促进了中外经济、文化交流。

材料 唐人街是老华侨的温床、新华侨的聚会所,也是美国人眼里的小中国。也许我们应该把唐人街的英文原名直译过来,干脆称它为“中国城”,可能更恰当一点。

—李欧梵《美国的“中国城”》

材料:近代中国海外移民的总数为1500万人左右,期中90%移往东南亚,移民与祖国保持着密切联系,1862——1949年,华侨投资国内企业有25510家,投资总额约63271万元。

——摘编自曹树基《中国移民史》(第六卷)等

近代华侨投资办厂,促进中国民族资本主义的发展。

近代由华侨集资创办大型百货公司。

补充:华工的其他贡献

材料1 “此次推翻帝制,各埠华侨既捐巨资以为军费,而回国效命决死,以为党军模范者复踵相接” “华侨是革命之母”

——孙中山《1916年致海外革命同志书》

一些华人华侨曾积极支持辛亥革命和中华民族抗日战争事业。

补充:华工的其他贡献

材料:一战期间,中国派遣至英法的华工约有14万人之多。华工一到欧洲,就立即被划拨到各处,他们不仅在重工企业、港口码头等地从事最艰苦、最繁重的劳动,而且还身处战争前线,负责挖战壕、就伤病、送给养甚至直接参战,有近2万人死于战火或疾病。

——摘编自王平贞等《一战百年:华工赴欧启示录》

帮助协约国取得胜利,促进中欧经济文化交流,有利提高中国国际地位。

补充:华工的其他贡献

近代以来全球国际人口迁移——据邬沧萍《世界人口》编制

时间 1500-1850年 1850-1945年 1945-2000年

主要移出地 欧洲、非洲 欧洲、亚洲 亚洲、非洲、拉丁美洲

主要移入地 美洲 美洲 西欧、北美洲、大洋洲

人口迁移数量 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4-5倍 1846-1924年欧洲移出4800万,1834-1941年亚洲移出1200-3700万 1960年迁移人口为325万,1974年为947万,1985-1990年年增长率为2.59%

主要方向:

①第二次工业革命之前,人口迁移主要从欧洲和非洲迁移至美洲,以黑奴贸易为主。

②第二次工业革命至第二次世界大战这段期间,人口迁移主要从欧洲和亚洲迁移至美洲,以欧洲人数居多。

③第二次世界大战之后,人口迁移主要从亚非拉地区迁移欧北美,人数逐年增长。

根据材料,结合所学知识,分析近代以来世界人口迁移的主要方向和特点。

特点:

二战前:①从宗主国向殖民地和附属国迁移;

②从发达地区向欠发达地区迁移;

③从旧大路向新大陆迁移。

二战后:

①人口迁移的规模更大,时间更长。

②自愿移民从主要由发达地区向落后地区迁移,转变为主要由发展中国家向发达国家迁移;被强迫的移民基本停止。

【课堂小结】

近代人口迁徙

主动移民

黑人被贩卖

美洲

大洋洲

欧洲

亚洲

非洲

屠杀土著

地区开发

贸易发展

文化交流

人种结构

华工被迫

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享