第三单元《课外古诗词诵读》课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 第三单元《课外古诗词诵读》课件(共38张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 24.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

部编版七年级下册

(课外古诗词前四首)

《竹里馆》《春夜洛城闻笛》《逢入京使》《晚春》

竹 里 馆

王 维

王维(701年-761年),字摩诘,汉族,祖籍山西祁县,唐朝诗人,外号“诗佛”。

今存诗400余首。王维精通佛学,佛教有一部《维摩诘经》,是维摩诘向弟子们讲学的书,王维很钦佩维摩诘,所以自己名为维,字摩诘。

《竹里馆》是唐代诗人王维晚年隐居蓝田辋川时创作的一首五绝。

王维早年信奉佛教,思想超脱,加之仕途坎坷,四十岁以后就过着半官半隐生活。正如他自己所说:“晚年好静,万事不关心。”因而常独自坐在幽深的竹林之中,弹着古琴以抒寂寞的情怀。诗人在意兴清幽、心灵澄净的状态下与竹林、明月本身所具有的清幽澄净的属性悠然相会,而命笔成篇的。

读读,译译:

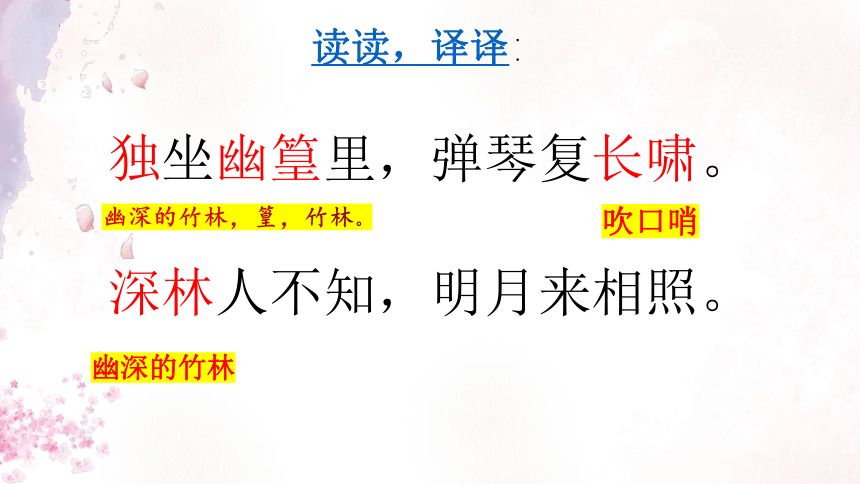

独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

幽深的竹林,篁,竹林。

吹口哨

幽深的竹林

译:一个幽静的 夜晚,诗人独坐在幽深的竹林里;一边弹琴,一边吹吹口哨。

独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

译:竹林里僻静幽深,无人知晓,

无人陪伴;唯有明月似解人意,偏来相照。

翻译:

一个幽静的 夜晚,诗人独坐在幽深的竹林里;一边弹琴,一边吹吹口哨。

竹林里僻静幽深,无人知晓,无人陪伴;唯有明月似解人意,偏来相照。

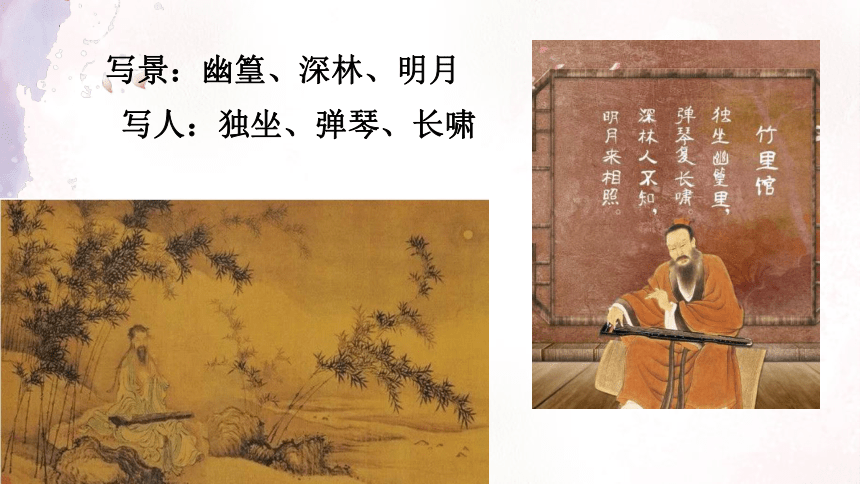

写景:幽篁、深林、明月

写人:独坐、弹琴、长啸

此诗写诗人在竹林里独自弹琴、长啸、与明月相伴的情景。构成了全诗优美、高雅的意境,传达出诗人宁静、淡泊的心情。

诗中表现了诗人怎样的心情

表现作者恬静的内心和隐居生活的美好,以及宁静淡泊的心境。

春夜洛城闻笛

李 白

李白(701年-762年) ,字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫合称为“大李杜”。

李白爽朗大方,爱饮酒作诗,喜交友,深受黄老列庄思想影响,有《李太白集》传世,诗作中多以醉时写的。“李白词”享有极为崇高的地位。代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》等。

《春夜洛城闻笛》是唐代诗人李白创作的七言绝句,出自《全唐诗》。这首诗是唐玄宗开元二十二年(734年)或二十三年(735年)李白游洛城(即洛阳)时所作。洛阳在唐代是一个很繁华的都市,时称东都。当时李白客居洛城,大概正在客栈里,偶然听到笛声而触发故园情,因作此诗。111111111111

创作背景:《春夜洛城闻笛》是唐代诗人李白创作的七言绝句。

这首诗是唐玄宗开元二十二年(734年)或二十三年(735年)李白游洛城(即洛阳)时所作。

当时李白客居洛城,大概正在客栈里,偶然听到笛声而触发故园情,因作此诗。

谁家/玉笛/暗飞声,散入/春风/满洛城。

此夜/曲中/闻折柳,何人/不起/故园情?

春 夜 洛 城 闻 笛

sàn

zhé

品读诗歌,入境悟情

(一)感受深夜闻笛

谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

谁家的玉笛,在静夜里悄悄地响起?悠扬的笛声乘着春风散落洛阳城。

(二)感悟思乡情

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

就在今夜的曲中,听到故乡的《折杨柳》,什么人的思乡之情不会因此而油然而生呢。

“折柳”的寓意:“柳”和“留”是谐音,古人往往“折柳”送别,有挽留、不舍之意。在这里指 《折杨柳》曲,汉代乐府曲名,内容多叙离别之情。

本诗描写笛声随春风而传遍洛阳城,因闻笛而思乡。全诗扣紧一个“闻”字,生动形象的表达了诗人对家乡和亲人的思念之情。

李 白 思 乡 之 作

静夜思 李白

床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

渡荆门送别 李白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

逢 入 京 使

岑参

岑参,唐代边塞诗人,与高适并称“高岑”,其边塞诗尤多佳作,代表作是《白雪歌送武判官归京》。

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

——节选《白雪歌送武判官归京》

天宝八载(749),岑参第一次远赴西域,充安西节度使高仙芝幕府书记。他告别了在长安的妻子,跃马踏上漫漫征途。这年岑参第一次从军西征,西出阳关,奔赴安西。也不知走了多少天,就在通西域的大路上,他忽地迎面碰见一个老相识。立马而谈,互叙寒温,知道对方要返京述职,顿时想到请他捎封家信回长安去。此诗就描写了这一情景。

写 作 背 景

逢/入京使 岑参

故园/东望/路漫漫,双袖/龙钟/泪不干。

马上/相逢/无纸笔, 凭君/传语/报平安。

逢/入京使 岑参

故园/东望/路漫漫,双袖/龙钟/泪不干。

马上/相逢/无纸笔, 凭君/传语/报平安。

漫漫:路途遥远的样子

龙钟:沾湿的样子

凭: 请求,烦劳

传语:捎口信

读一读,译一译

译文

东望家乡路程又远又长,热泪湿双袖还不断流淌。

在马上与你相遇无纸笔,请告家人说我平安无恙。

诗人已经离开“故园”多日,正在去往安西的途中。“东望”是点明长安的位置。思念之情不免袭上心头。

“双袖龙钟泪不干”,意思是思乡之泪怎么也擦不干,以至于把两支袖子都擦湿了,运用了夸张的修辞手法表现思念亲人之情,也为下文写捎书回家“报平安”做了一个铺垫。

“故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。”

诗 句 赏 析

写诗人遇到入京使者时欲捎书回家报平安又苦于没有纸笔的情形。

“逢”字点出了题目,诗人在赶赴安西的途中,遇到作为入京使者的故人而自己的妻子也正在长安,正好托故人带封平安家信回去,可偏偏又无纸笔,也顾不上写信了,只好托故人带个口信,“凭君传语报平安” 。

“马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。”

诗 句 赏 析

本诗表现了诗人怎样的思想感情

本诗描写了诗人远涉边塞,路逢回京使者,托带平安口信,以安慰家人的场面。

表现了诗人远涉边塞的思乡怀亲之情以及报国与亲情难以两全的复杂心情。

晚 春

韩 愈

韩 愈

韩愈,字退之,自称郡望昌黎,世称韩昌黎、昌黎先生。

唐代杰出的文学家、政治家,其是唐代古文运动的倡导者,被后人尊为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”,后人将其与柳宗元、欧阳修和苏轼合称“千古文章四大家”,代表著作有《韩昌黎集》等。

《晚春》是唐代文学家韩愈所作的一首写暮春景物的七言绝句。

此诗为《游城南十六首》中的第三首。此诗写于唐宪宗元和十一年(公元816年)。此时韩愈已年近半百,但仍然有雄心壮志。

晚 春

韩愈

草树/知春/不久归,

百般/红紫/斗芳菲。

杨花/榆荚/无才思,

惟解/漫天/作雪飞。

读一读

晚 春

韩愈

草树知春不久归,

百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,

惟解漫天作雪飞。

才气、才情。

懂得,知道。

春天不久就将归去,花草树木想方设法挽留春天,(所以在这最后美好的时光)争奇斗艳,人间万紫千红。

草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

译一译

可怜那杨花榆钱,没有艳丽姿色,只知漫天飞舞,好似片片雪花随风飘扬。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

译一译

本诗表现了诗人怎样的思想情感

此诗通过描写花草树木得知春天不久就要归去,于是各逞姿色,争芳斗艳,欲将春天留住,就连那本来没有任何姿色的杨花、榆荚也不甘示弱,好像雪花随风飞舞,加入了留春的行列。表达了诗人对即将离去的春天的热爱与不舍,同时也蕴含应当抓住时机,乘风而进,积极向上把握机会,创造美好未来之意!

感谢观看

部编版七年级下册

(课外古诗词前四首)

《竹里馆》《春夜洛城闻笛》《逢入京使》《晚春》

竹 里 馆

王 维

王维(701年-761年),字摩诘,汉族,祖籍山西祁县,唐朝诗人,外号“诗佛”。

今存诗400余首。王维精通佛学,佛教有一部《维摩诘经》,是维摩诘向弟子们讲学的书,王维很钦佩维摩诘,所以自己名为维,字摩诘。

《竹里馆》是唐代诗人王维晚年隐居蓝田辋川时创作的一首五绝。

王维早年信奉佛教,思想超脱,加之仕途坎坷,四十岁以后就过着半官半隐生活。正如他自己所说:“晚年好静,万事不关心。”因而常独自坐在幽深的竹林之中,弹着古琴以抒寂寞的情怀。诗人在意兴清幽、心灵澄净的状态下与竹林、明月本身所具有的清幽澄净的属性悠然相会,而命笔成篇的。

读读,译译:

独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

幽深的竹林,篁,竹林。

吹口哨

幽深的竹林

译:一个幽静的 夜晚,诗人独坐在幽深的竹林里;一边弹琴,一边吹吹口哨。

独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

译:竹林里僻静幽深,无人知晓,

无人陪伴;唯有明月似解人意,偏来相照。

翻译:

一个幽静的 夜晚,诗人独坐在幽深的竹林里;一边弹琴,一边吹吹口哨。

竹林里僻静幽深,无人知晓,无人陪伴;唯有明月似解人意,偏来相照。

写景:幽篁、深林、明月

写人:独坐、弹琴、长啸

此诗写诗人在竹林里独自弹琴、长啸、与明月相伴的情景。构成了全诗优美、高雅的意境,传达出诗人宁静、淡泊的心情。

诗中表现了诗人怎样的心情

表现作者恬静的内心和隐居生活的美好,以及宁静淡泊的心境。

春夜洛城闻笛

李 白

李白(701年-762年) ,字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫合称为“大李杜”。

李白爽朗大方,爱饮酒作诗,喜交友,深受黄老列庄思想影响,有《李太白集》传世,诗作中多以醉时写的。“李白词”享有极为崇高的地位。代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》等。

《春夜洛城闻笛》是唐代诗人李白创作的七言绝句,出自《全唐诗》。这首诗是唐玄宗开元二十二年(734年)或二十三年(735年)李白游洛城(即洛阳)时所作。洛阳在唐代是一个很繁华的都市,时称东都。当时李白客居洛城,大概正在客栈里,偶然听到笛声而触发故园情,因作此诗。111111111111

创作背景:《春夜洛城闻笛》是唐代诗人李白创作的七言绝句。

这首诗是唐玄宗开元二十二年(734年)或二十三年(735年)李白游洛城(即洛阳)时所作。

当时李白客居洛城,大概正在客栈里,偶然听到笛声而触发故园情,因作此诗。

谁家/玉笛/暗飞声,散入/春风/满洛城。

此夜/曲中/闻折柳,何人/不起/故园情?

春 夜 洛 城 闻 笛

sàn

zhé

品读诗歌,入境悟情

(一)感受深夜闻笛

谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

谁家的玉笛,在静夜里悄悄地响起?悠扬的笛声乘着春风散落洛阳城。

(二)感悟思乡情

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

就在今夜的曲中,听到故乡的《折杨柳》,什么人的思乡之情不会因此而油然而生呢。

“折柳”的寓意:“柳”和“留”是谐音,古人往往“折柳”送别,有挽留、不舍之意。在这里指 《折杨柳》曲,汉代乐府曲名,内容多叙离别之情。

本诗描写笛声随春风而传遍洛阳城,因闻笛而思乡。全诗扣紧一个“闻”字,生动形象的表达了诗人对家乡和亲人的思念之情。

李 白 思 乡 之 作

静夜思 李白

床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

渡荆门送别 李白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

逢 入 京 使

岑参

岑参,唐代边塞诗人,与高适并称“高岑”,其边塞诗尤多佳作,代表作是《白雪歌送武判官归京》。

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

——节选《白雪歌送武判官归京》

天宝八载(749),岑参第一次远赴西域,充安西节度使高仙芝幕府书记。他告别了在长安的妻子,跃马踏上漫漫征途。这年岑参第一次从军西征,西出阳关,奔赴安西。也不知走了多少天,就在通西域的大路上,他忽地迎面碰见一个老相识。立马而谈,互叙寒温,知道对方要返京述职,顿时想到请他捎封家信回长安去。此诗就描写了这一情景。

写 作 背 景

逢/入京使 岑参

故园/东望/路漫漫,双袖/龙钟/泪不干。

马上/相逢/无纸笔, 凭君/传语/报平安。

逢/入京使 岑参

故园/东望/路漫漫,双袖/龙钟/泪不干。

马上/相逢/无纸笔, 凭君/传语/报平安。

漫漫:路途遥远的样子

龙钟:沾湿的样子

凭: 请求,烦劳

传语:捎口信

读一读,译一译

译文

东望家乡路程又远又长,热泪湿双袖还不断流淌。

在马上与你相遇无纸笔,请告家人说我平安无恙。

诗人已经离开“故园”多日,正在去往安西的途中。“东望”是点明长安的位置。思念之情不免袭上心头。

“双袖龙钟泪不干”,意思是思乡之泪怎么也擦不干,以至于把两支袖子都擦湿了,运用了夸张的修辞手法表现思念亲人之情,也为下文写捎书回家“报平安”做了一个铺垫。

“故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。”

诗 句 赏 析

写诗人遇到入京使者时欲捎书回家报平安又苦于没有纸笔的情形。

“逢”字点出了题目,诗人在赶赴安西的途中,遇到作为入京使者的故人而自己的妻子也正在长安,正好托故人带封平安家信回去,可偏偏又无纸笔,也顾不上写信了,只好托故人带个口信,“凭君传语报平安” 。

“马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。”

诗 句 赏 析

本诗表现了诗人怎样的思想感情

本诗描写了诗人远涉边塞,路逢回京使者,托带平安口信,以安慰家人的场面。

表现了诗人远涉边塞的思乡怀亲之情以及报国与亲情难以两全的复杂心情。

晚 春

韩 愈

韩 愈

韩愈,字退之,自称郡望昌黎,世称韩昌黎、昌黎先生。

唐代杰出的文学家、政治家,其是唐代古文运动的倡导者,被后人尊为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”,后人将其与柳宗元、欧阳修和苏轼合称“千古文章四大家”,代表著作有《韩昌黎集》等。

《晚春》是唐代文学家韩愈所作的一首写暮春景物的七言绝句。

此诗为《游城南十六首》中的第三首。此诗写于唐宪宗元和十一年(公元816年)。此时韩愈已年近半百,但仍然有雄心壮志。

晚 春

韩愈

草树/知春/不久归,

百般/红紫/斗芳菲。

杨花/榆荚/无才思,

惟解/漫天/作雪飞。

读一读

晚 春

韩愈

草树知春不久归,

百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,

惟解漫天作雪飞。

才气、才情。

懂得,知道。

春天不久就将归去,花草树木想方设法挽留春天,(所以在这最后美好的时光)争奇斗艳,人间万紫千红。

草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

译一译

可怜那杨花榆钱,没有艳丽姿色,只知漫天飞舞,好似片片雪花随风飘扬。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

译一译

本诗表现了诗人怎样的思想情感

此诗通过描写花草树木得知春天不久就要归去,于是各逞姿色,争芳斗艳,欲将春天留住,就连那本来没有任何姿色的杨花、榆荚也不甘示弱,好像雪花随风飞舞,加入了留春的行列。表达了诗人对即将离去的春天的热爱与不舍,同时也蕴含应当抓住时机,乘风而进,积极向上把握机会,创造美好未来之意!

感谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读