第8课 欧洲的思想解放运动课件--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 第8课 欧洲的思想解放运动课件--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册(共35张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 7.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

(2020·湖北黄冈高二第二学期期末)16-17世纪,西班牙在拉丁美洲以贵重金属开发为核心,建立起封建性的大庄园种植经济作物,粮食作物种植的不是玉米而是从欧洲引进的小麦。这一举措( )

A.造成了殖民地经济的畸形发展

B.促进了西班牙的资本原始积累

C.从传播先进生产方式为出发点

D.推动了国际经济贸易的均衡化

第四单元

资本主义制度的确立

学习目标:了解西方人文主义的发展与资产阶级革命之间的历史渊源,认识资本主义制度确立的历史意义。

14至16世纪的欧洲是“人和世界”被发现的时代。

——[瑞士]布克哈特

“发现世界”——新航路开辟

第8课 欧洲的思想解放运动

14C

15C

16C

17C

18C

文艺复兴

宗教改革

科学革命

启蒙运动

一、“人”的重新发现——文艺复兴(14-17C)

1.含义:

文艺复兴是14世纪到17世纪初发生在欧洲的宣扬新思想的新文化运动。“复兴”的原意为“再生”。

2.原因:

①根本原因:西欧中世纪晚期资本主义生产关系的萌芽。

②基础:西欧文化自身的传承与发展,奠定了文艺复兴的基础。

③文化:意大利拥有丰厚的古希腊罗马文化积淀,从东方汲取了大量文化养料。

④人:意大利聚集了一批具有新思想的学者文人。

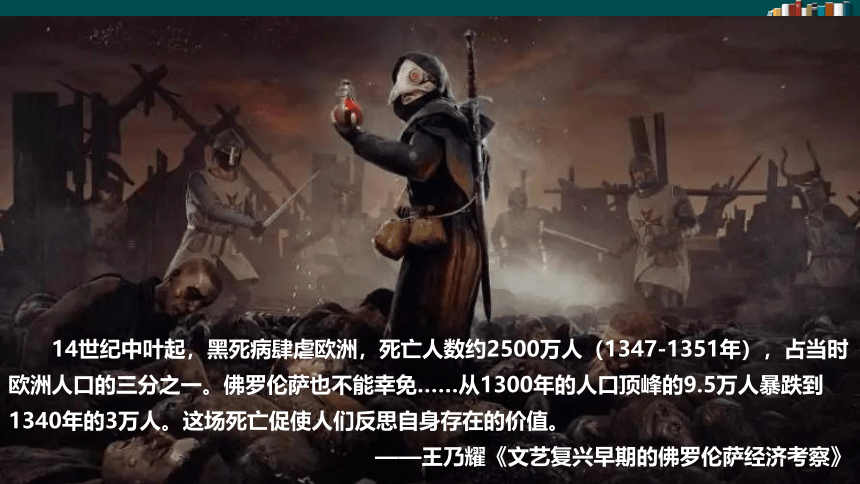

14世纪中叶起,黑死病肆虐欧洲,死亡人数约2500万人(1347-1351年),占当时欧洲人口的三分之一。佛罗伦萨也不能幸免……从1300年的人口顶峰的9.5万人暴跌到1340年的3万人。这场死亡促使人们反思自身存在的价值。

——王乃耀《文艺复兴早期的佛罗伦萨经济考察》

一、“人”的重新发现——文艺复兴(14-17C)

1.含义:

文艺复兴是14世纪到17世纪初发生在欧洲的宣扬新思想的新文化运动。“复兴”的原意为“再生”。

2.原因:

①根本原因:西欧中世纪晚期资本主义生产关系的萌芽。

②基础:西欧文化自身的传承与发展,奠定了文艺复兴的基础。

③文化:意大利拥有丰厚的古希腊罗马文化积淀,从东方汲取了大量文化养料。

④人:意大利聚集了一批具有新思想的学者文人。

⑤催化剂:黑死病在欧洲流行,促使人们反思。

一、“人”的重新发现——文艺复兴(14-17C)

3.实质:

4.精神内核:

文艺复兴以学习和恢复希腊罗马文化为号召,实质上却是创立符合新兴资产阶级需要的新文化。

人文主义

①以人为中心,肯定人的价值和尊严。

②反对禁欲主义。

③追求现世社会的幸福生活。

④提倡探索人与自然的奥秘。

文艺复兴

小说的主旨在抨击禁欲主义,歌颂爱情,肯定人的自然欲望。在第四天的故事开头,作家自己出面讲了个“绿鹅”的故事,颇能表达薄伽丘的创作意图。一位父亲将儿子从小带至深山中隐修,以杜绝人欲横流的尘世生活的诱惑。儿子到了18岁,随父亲下山到佛罗伦萨,迎面碰上一群健康、美丽的少女。头一次见到女性的小伙子问父亲这是些什么东西,父亲要他赶快低下头去,说这是些名叫“绿鹅”的“祸水”。岂料一路上对任何事物都不感兴趣的儿子却偏偏爱上“绿鹅”,恳求父亲让他带一只回去喂养。老头儿这时才明白,“自然的力量比他的教诫要强得多了”。

文艺复兴

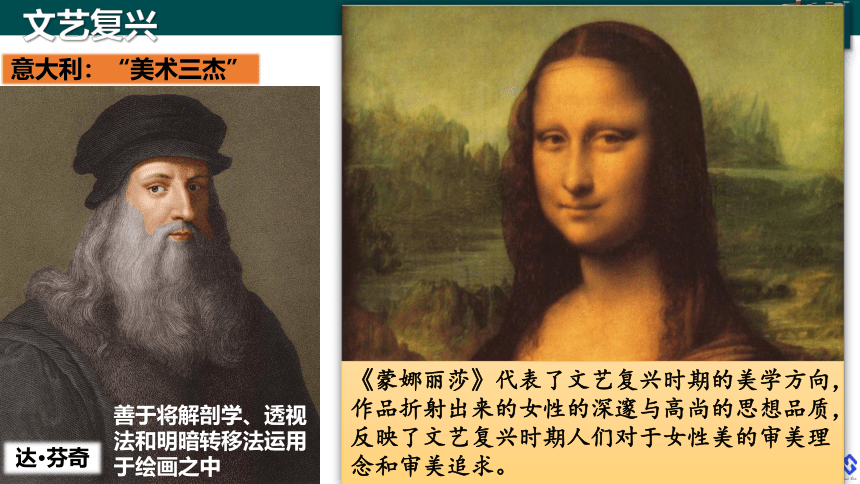

《蒙娜丽莎》代表了文艺复兴时期的美学方向,作品折射出来的女性的深邃与高尚的思想品质,反映了文艺复兴时期人们对于女性美的审美理念和审美追求。

善于将解剖学、透视法和明暗转移法运用于绘画之中

达·芬奇《最后的晚餐》

中世纪绘画

《最后的晚餐》

《大卫》雕像充分体现了一种顽强、坚定和正义的精神气质。他双眉紧锁,目光炯炯,全神贯注,显示出压倒一切敌人的威武姿态。

拉斐尔笔下的圣母以温情的人性打动了渴望美好生活和人间温暖的观众的心灵。

人是一件多么了不起的杰作!在理性上多么高贵!在才能上多么无限!多么文雅的举动!在行为上多么像一个天使!在智慧上多么像一个天神!宇宙的精华!万物的灵长!

——《哈姆雷特》

莎士比亚

时间 国家 代表人物 代表作品 主要内容

文学三杰

美术三杰

英国

14世纪

意大利

但丁

《神曲》

彼特拉克

《歌集》

薄伽丘

《十日谈》

讽刺教会的封建腐朽,宣扬人性的自由

15世纪

意大利

达·芬奇

《最后的晚餐》《蒙娜丽莎》

米开朗琪罗

《大卫》

拉斐尔

《西斯廷圣母》

运用高超的艺术表现手法,突破了中世纪呆板僵硬的风格,描绘现世生活,展现了人物的内心世界

莎士比亚

《哈姆雷特》《李尔王》

15C

充分体现人文主义的政治理想和道德观念

5.代表人物及其作品:

6.影响:

一、“人”的重新发现——文艺复兴(14-17C)

①思想:肯定人的价值和尊严,解放了人的思想,为宗教改革和启蒙运动打下了基础;推动了近代自然科学的产生。

②经济:推动了新航路的开辟,促进了资本主义经济的发展。

③政治:一定程度上冲击了封建秩序。

④局限:

对人文主义的过分推崇,造成个人私欲的膨胀和社会混乱;

主要局限于上流社会和知识阶层;

没有完全否定王权和教权、没有合理的改变现实社会的方案。

基督教

东正教(拜占庭帝国、沙皇俄国)

天主教

16世纪

新教(路德派、加尔文派、英国国教)

天主教

1054

德意志宗教改革

路德派

瑞士宗教改革

加尔文派

英国宗教改革

国教

二、自己拯救自己——宗教改革

二、自己拯救自己——宗教改革

1.原因

①经济:资本主义经济的发展。(根本原因)

②思想:文艺复兴冲击了天主教会权威。

③政治:基督教会举足轻重;人们对罗马教廷的长期盘剥日益不满(德意志被喻为“教皇的奶牛”)。

④直接原因:天主教会兜售赎罪券。

材料:当时的教皇是利奥十世,因兴建圣彼得大教堂,宣布购买教会“赎罪券”的人,只要购买赎罪券的钱在钱柜叮当一响,就可以使购买者的灵魂或者家人的灵魂从地狱升到天堂。消息传到路德耳中,他怒不可遏。

二、自己拯救自己——宗教改革

2.开始标志:

1517年马丁·路德《九十五条论纲》,拉开了宗教改革的序幕

3.主张:

①灵魂获救靠自己的信仰。(因信称义)

②简化宗教仪式。

③上帝面前人人平等。

④建立独立的民族教会和廉简教会。

⑤主张用民族语言进行宗教活动。

⑥人人都有解读《圣经》的权利。

教会

上帝

因行称义

因信称义

上帝早已经预先定好了世人的命运,成功与失败、甚至贫富,这是不以人的意志为转移的,天主教所提倡的赎罪方式是无用的……上帝的选择结果是秘而不宣的……上帝挑选的人是有标准的,他必定是一个内心信仰上帝而外在又淳朴、和善、努力奋斗获得事业成功或者积累大量财富的人。

——摘编自加尔文《基督教原理》

加尔文认为什么被先定了?

这些人是不是出生之后就知道自己是上天堂或者下地狱了?

怎么才能证明自己是被上帝选中的人呢?

加尔文

评价:为资产阶级的发财致富作辩护

亨利八世本来一直坚持天主教正统教义。1521年,他发表了驳斥马丁·路德的文章,轰动一时,为此教皇利奥十世授予他“信仰卫士”的称号。但后来,一场离婚风波使他与罗马教皇翻了脸。

亨利八世的妻子凯瑟琳是天主教国家西班牙的公主,她先嫁给英国王子亚瑟(亨利八世的兄长),不料婚后半年亚瑟去世。为继续与西班牙的联姻,亨利应当娶自己的寡嫂凯瑟琳为妻。但是按天主教传统,一个人是不能与自己的嫂子结婚的。为此,亨利八世请求教皇特批了这桩婚事。凯瑟琳婚后所生的孩子当中,只有一个女儿活了下来,而英国当时还没有女儿继承王位的先例。于是亨利八世决定离婚再娶。按照当时教会的规定,此事须经罗马教皇批准。教皇拒不批准,亨利八世遂决定与罗马教皇决裂。

②思想:宗教改革进一步解放了人们的思想,传播和发展了人文主义。

③经济:有利于欧洲资本主义的成长。

④政治:打击教会权威,加强王权;推动欧洲民族国家的形成。

⑤文化教育:推动文化教育事业的发展。

二、自己拯救自己——宗教改革

宗教改革时期的人文主义:

挑战教皇和天主教会的权威,使人获得精神上的自由和灵魂得救的自主权,从神学角度论证了人的自由和独立性。

①性质:宗教改革是一场资产阶级性质的社会改革运动。

三、对世界的新认识——近代科学的兴起(“科学革命”)

1.原因:

文艺复兴和宗教改革促进思想解放。

领域 代表人物 内容

天文学

物理学

其他

2.成就:

波兰

哥白尼

提出“日心说”否定“地心说”,建立新的宇宙观

英国

牛顿

发现万有引力定律,确立了较为完整的力学体系,为近代物理学的发展奠定了基础。

1543年《天体运行论》

1687年《自然哲学的数学原理》

光学、热学、电磁学、解剖学等领域

3.影响:

③近代科学的兴起,削弱了封建统治的精神支柱,促进了思想解放和社会进步。

①形成了理性化思维方式。

②确立了发现自然规律的科学方法。

“光明”从牛顿头上照下,通过缪斯女神手中的镜子反射到伏尔泰正在写作的手稿上。

牛顿可以通过观察、实验发现主宰世界的自然法则。启蒙思想家们相信,他们也可以发现主宰人类社会的自然法则。

——摘编自杰克逊《世界历史》

四、理性之光——启蒙运动(17-18C)

材料一:新航路开辟后,西欧国家通过殖民扩张、海外贸易、贩卖黑奴等活动,增加了欧洲的资本积累,促进了资本主义发展。随着资本主义的进一步发展,到17、18世纪 西欧的资本主义迅速发展,资产阶级力量日益壮大,握有雄厚的经济力量。

材料二:18世纪的法国专制制度达到顶峰。社会成员被分成三个等级,教士和贵族属于第一、二等级,是统治阶级,拥有政治经济特权;其他人是第三等级,是被统治阶级。新兴资产阶级在政治上和经济上处于被压制地位,他们与封建统治和天主教会矛盾日益尖锐。

①经济:资本主义经济发展。

②阶级:资产阶级力量壮大。

③政治:封建专制与资本主义矛盾尖锐。

④思想:文艺复兴、宗教改革和科学革命促进思想解放。

四、理性之光——启蒙运动(17-18C)

“启蒙”一词,法文原意为“光明”“智慧”。启蒙运动就是以理性和科学的光芒,驱散蒙昧、迷信、宗教狂热和专制统治带来的黑暗。

“理性” (人文主义的成熟),强调独立思考和自主精神。

共同主张:

①启蒙思想家认为判断是非的标准是人的理性。

②他们相信进步,相信在科学和教育的作用下,社会将趋于完美。

③他们对未来社会提出了一些基本的政治思想,如天赋人权、平等、自由、法制和权力制衡、反对君主专制。

四、理性之光——启蒙运动(17-18C)

不同主张:

①孟德斯鸠:强调立法、司法、行政三权分立,相互监督、制衡。

材料一:一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。为此,提出一条原则,要防止滥用权力,就必须用权力来约束权力。……当立法权和行政权集中在同一个人或同一个机关之手,自由便不复存在了。……如果司法权不同立法权和行政权分立,自由也就不存在了。

——孟德斯鸠《论法的精神》

四、理性之光——启蒙运动

材料一:事实上,英国政体已经达到了完美的程度,所有人因此都恢复了那些自然的权利……应当由开明的君主按哲学家的意见来治理国家。

——[法]伏尔泰《哲学通信》

不同主张:

②伏尔泰:寄希望于开明君主进行改革,建立君主立宪制。

材料一:卢梭说:“人是生而自由的……如果有人不取这天所赐予的自由,那就是对天犯了大罪,对自己又是莫大的耻辱。”

材料二:必须建立一种全新的契约。通过社会契约,人民建立一个自己管理自己的政府。……统治者的权力来自他同人民签订的契约,如果他违反了民意,人民就有权推翻他。 ——卢梭《社会契约论》

不同主张:

③卢梭:主权在民、社会契约论、直接民主

四、理性之光——启蒙运动(17-18C)

四、理性之光——启蒙运动(17-18C)

材料一:在国家内,自然的智慧,例如市场机制这只“看不见的手”,对人类的愚蠢及不公正的许多恶影响,有着充分的准备来给予纠正,正如在人体内,自然的智慧,能纠正人类的懒惰及无节制的不良结果一样。

——[英]亚当·斯密

不同主张:

④[英]亚当·斯密(现代经济学之父):劳动是衡量财富的源泉和衡量价值的尺度;自由竞争(市场调节)。

四、理性之光——启蒙运动(17-18C)

不同主张:

⑤[德]康德(启蒙思想的集大成者):人应该独立思考(人非工具),理性判断,主张民主、自由、平等。

材料一:“人不是他人的工具,而是自身的目的,换句话说,人应当把人当人看。人应该尊重别人的感受,自由同时要自律。”

——[德]康德

四、理性之光——启蒙运动(17-18C)

①启蒙运动进一步解放了人们的思想,为资本主义制度的建立作了理论准备和舆论宣传。

②直接推动了美国独立战争和法国大革命,有助于在这些国家建立资产阶级统治。

③启蒙思想也成为殖民地半殖民地人民争取民族独立的精神武器。

一、文艺复兴

二、宗教改革

三、科学革命

四、启蒙运动

1.含义2.原因

3.实质4.精神内核

5.代表人物及其作品6.评价

1.代表

2.影响

[德]马丁·路德(背景、开始标志、主张)

[瑞士]加尔文

英国国教

1.背景

2.代表人物

3.影响

1.背景

2.含义

3.精神内核

4.主张

5.影响

本课共四部分内容,四部分之间是层层递进的。

文艺复兴隐含了资产阶级与教廷之间的矛盾,借助古希腊古罗马文化反对教会的腐败,开启了人的自我价值肯定,“人发现了人”。

而随着文艺复兴的发展,资产阶级力量的壮大,资产阶级逐渐拥有了对抗教廷的实力,于是兴起了宗教改革。

宗教改革的发生意味着资产阶级战胜了教廷,而教廷实力的衰弱,相应地对思想解释权削弱,也就为科学革命的兴起创造了条件,而科学革命的一系列成果也加速了教廷的衰落。教廷衰落的同时,王权得到了发展,由此产生了第二对矛盾:资产阶级与王权的矛盾,也就促成了又一次思想解放运动——启蒙运动。

启蒙运动意味着资产阶级在与王权斗争中开始处于优势,而启蒙运动创造的社会环境、理论主张又为资产阶级民主制度的建立创造了条件。

(2020·湖北黄冈高二第二学期期末)16-17世纪,西班牙在拉丁美洲以贵重金属开发为核心,建立起封建性的大庄园种植经济作物,粮食作物种植的不是玉米而是从欧洲引进的小麦。这一举措( )

A.造成了殖民地经济的畸形发展

B.促进了西班牙的资本原始积累

C.从传播先进生产方式为出发点

D.推动了国际经济贸易的均衡化

第四单元

资本主义制度的确立

学习目标:了解西方人文主义的发展与资产阶级革命之间的历史渊源,认识资本主义制度确立的历史意义。

14至16世纪的欧洲是“人和世界”被发现的时代。

——[瑞士]布克哈特

“发现世界”——新航路开辟

第8课 欧洲的思想解放运动

14C

15C

16C

17C

18C

文艺复兴

宗教改革

科学革命

启蒙运动

一、“人”的重新发现——文艺复兴(14-17C)

1.含义:

文艺复兴是14世纪到17世纪初发生在欧洲的宣扬新思想的新文化运动。“复兴”的原意为“再生”。

2.原因:

①根本原因:西欧中世纪晚期资本主义生产关系的萌芽。

②基础:西欧文化自身的传承与发展,奠定了文艺复兴的基础。

③文化:意大利拥有丰厚的古希腊罗马文化积淀,从东方汲取了大量文化养料。

④人:意大利聚集了一批具有新思想的学者文人。

14世纪中叶起,黑死病肆虐欧洲,死亡人数约2500万人(1347-1351年),占当时欧洲人口的三分之一。佛罗伦萨也不能幸免……从1300年的人口顶峰的9.5万人暴跌到1340年的3万人。这场死亡促使人们反思自身存在的价值。

——王乃耀《文艺复兴早期的佛罗伦萨经济考察》

一、“人”的重新发现——文艺复兴(14-17C)

1.含义:

文艺复兴是14世纪到17世纪初发生在欧洲的宣扬新思想的新文化运动。“复兴”的原意为“再生”。

2.原因:

①根本原因:西欧中世纪晚期资本主义生产关系的萌芽。

②基础:西欧文化自身的传承与发展,奠定了文艺复兴的基础。

③文化:意大利拥有丰厚的古希腊罗马文化积淀,从东方汲取了大量文化养料。

④人:意大利聚集了一批具有新思想的学者文人。

⑤催化剂:黑死病在欧洲流行,促使人们反思。

一、“人”的重新发现——文艺复兴(14-17C)

3.实质:

4.精神内核:

文艺复兴以学习和恢复希腊罗马文化为号召,实质上却是创立符合新兴资产阶级需要的新文化。

人文主义

①以人为中心,肯定人的价值和尊严。

②反对禁欲主义。

③追求现世社会的幸福生活。

④提倡探索人与自然的奥秘。

文艺复兴

小说的主旨在抨击禁欲主义,歌颂爱情,肯定人的自然欲望。在第四天的故事开头,作家自己出面讲了个“绿鹅”的故事,颇能表达薄伽丘的创作意图。一位父亲将儿子从小带至深山中隐修,以杜绝人欲横流的尘世生活的诱惑。儿子到了18岁,随父亲下山到佛罗伦萨,迎面碰上一群健康、美丽的少女。头一次见到女性的小伙子问父亲这是些什么东西,父亲要他赶快低下头去,说这是些名叫“绿鹅”的“祸水”。岂料一路上对任何事物都不感兴趣的儿子却偏偏爱上“绿鹅”,恳求父亲让他带一只回去喂养。老头儿这时才明白,“自然的力量比他的教诫要强得多了”。

文艺复兴

《蒙娜丽莎》代表了文艺复兴时期的美学方向,作品折射出来的女性的深邃与高尚的思想品质,反映了文艺复兴时期人们对于女性美的审美理念和审美追求。

善于将解剖学、透视法和明暗转移法运用于绘画之中

达·芬奇《最后的晚餐》

中世纪绘画

《最后的晚餐》

《大卫》雕像充分体现了一种顽强、坚定和正义的精神气质。他双眉紧锁,目光炯炯,全神贯注,显示出压倒一切敌人的威武姿态。

拉斐尔笔下的圣母以温情的人性打动了渴望美好生活和人间温暖的观众的心灵。

人是一件多么了不起的杰作!在理性上多么高贵!在才能上多么无限!多么文雅的举动!在行为上多么像一个天使!在智慧上多么像一个天神!宇宙的精华!万物的灵长!

——《哈姆雷特》

莎士比亚

时间 国家 代表人物 代表作品 主要内容

文学三杰

美术三杰

英国

14世纪

意大利

但丁

《神曲》

彼特拉克

《歌集》

薄伽丘

《十日谈》

讽刺教会的封建腐朽,宣扬人性的自由

15世纪

意大利

达·芬奇

《最后的晚餐》《蒙娜丽莎》

米开朗琪罗

《大卫》

拉斐尔

《西斯廷圣母》

运用高超的艺术表现手法,突破了中世纪呆板僵硬的风格,描绘现世生活,展现了人物的内心世界

莎士比亚

《哈姆雷特》《李尔王》

15C

充分体现人文主义的政治理想和道德观念

5.代表人物及其作品:

6.影响:

一、“人”的重新发现——文艺复兴(14-17C)

①思想:肯定人的价值和尊严,解放了人的思想,为宗教改革和启蒙运动打下了基础;推动了近代自然科学的产生。

②经济:推动了新航路的开辟,促进了资本主义经济的发展。

③政治:一定程度上冲击了封建秩序。

④局限:

对人文主义的过分推崇,造成个人私欲的膨胀和社会混乱;

主要局限于上流社会和知识阶层;

没有完全否定王权和教权、没有合理的改变现实社会的方案。

基督教

东正教(拜占庭帝国、沙皇俄国)

天主教

16世纪

新教(路德派、加尔文派、英国国教)

天主教

1054

德意志宗教改革

路德派

瑞士宗教改革

加尔文派

英国宗教改革

国教

二、自己拯救自己——宗教改革

二、自己拯救自己——宗教改革

1.原因

①经济:资本主义经济的发展。(根本原因)

②思想:文艺复兴冲击了天主教会权威。

③政治:基督教会举足轻重;人们对罗马教廷的长期盘剥日益不满(德意志被喻为“教皇的奶牛”)。

④直接原因:天主教会兜售赎罪券。

材料:当时的教皇是利奥十世,因兴建圣彼得大教堂,宣布购买教会“赎罪券”的人,只要购买赎罪券的钱在钱柜叮当一响,就可以使购买者的灵魂或者家人的灵魂从地狱升到天堂。消息传到路德耳中,他怒不可遏。

二、自己拯救自己——宗教改革

2.开始标志:

1517年马丁·路德《九十五条论纲》,拉开了宗教改革的序幕

3.主张:

①灵魂获救靠自己的信仰。(因信称义)

②简化宗教仪式。

③上帝面前人人平等。

④建立独立的民族教会和廉简教会。

⑤主张用民族语言进行宗教活动。

⑥人人都有解读《圣经》的权利。

教会

上帝

因行称义

因信称义

上帝早已经预先定好了世人的命运,成功与失败、甚至贫富,这是不以人的意志为转移的,天主教所提倡的赎罪方式是无用的……上帝的选择结果是秘而不宣的……上帝挑选的人是有标准的,他必定是一个内心信仰上帝而外在又淳朴、和善、努力奋斗获得事业成功或者积累大量财富的人。

——摘编自加尔文《基督教原理》

加尔文认为什么被先定了?

这些人是不是出生之后就知道自己是上天堂或者下地狱了?

怎么才能证明自己是被上帝选中的人呢?

加尔文

评价:为资产阶级的发财致富作辩护

亨利八世本来一直坚持天主教正统教义。1521年,他发表了驳斥马丁·路德的文章,轰动一时,为此教皇利奥十世授予他“信仰卫士”的称号。但后来,一场离婚风波使他与罗马教皇翻了脸。

亨利八世的妻子凯瑟琳是天主教国家西班牙的公主,她先嫁给英国王子亚瑟(亨利八世的兄长),不料婚后半年亚瑟去世。为继续与西班牙的联姻,亨利应当娶自己的寡嫂凯瑟琳为妻。但是按天主教传统,一个人是不能与自己的嫂子结婚的。为此,亨利八世请求教皇特批了这桩婚事。凯瑟琳婚后所生的孩子当中,只有一个女儿活了下来,而英国当时还没有女儿继承王位的先例。于是亨利八世决定离婚再娶。按照当时教会的规定,此事须经罗马教皇批准。教皇拒不批准,亨利八世遂决定与罗马教皇决裂。

②思想:宗教改革进一步解放了人们的思想,传播和发展了人文主义。

③经济:有利于欧洲资本主义的成长。

④政治:打击教会权威,加强王权;推动欧洲民族国家的形成。

⑤文化教育:推动文化教育事业的发展。

二、自己拯救自己——宗教改革

宗教改革时期的人文主义:

挑战教皇和天主教会的权威,使人获得精神上的自由和灵魂得救的自主权,从神学角度论证了人的自由和独立性。

①性质:宗教改革是一场资产阶级性质的社会改革运动。

三、对世界的新认识——近代科学的兴起(“科学革命”)

1.原因:

文艺复兴和宗教改革促进思想解放。

领域 代表人物 内容

天文学

物理学

其他

2.成就:

波兰

哥白尼

提出“日心说”否定“地心说”,建立新的宇宙观

英国

牛顿

发现万有引力定律,确立了较为完整的力学体系,为近代物理学的发展奠定了基础。

1543年《天体运行论》

1687年《自然哲学的数学原理》

光学、热学、电磁学、解剖学等领域

3.影响:

③近代科学的兴起,削弱了封建统治的精神支柱,促进了思想解放和社会进步。

①形成了理性化思维方式。

②确立了发现自然规律的科学方法。

“光明”从牛顿头上照下,通过缪斯女神手中的镜子反射到伏尔泰正在写作的手稿上。

牛顿可以通过观察、实验发现主宰世界的自然法则。启蒙思想家们相信,他们也可以发现主宰人类社会的自然法则。

——摘编自杰克逊《世界历史》

四、理性之光——启蒙运动(17-18C)

材料一:新航路开辟后,西欧国家通过殖民扩张、海外贸易、贩卖黑奴等活动,增加了欧洲的资本积累,促进了资本主义发展。随着资本主义的进一步发展,到17、18世纪 西欧的资本主义迅速发展,资产阶级力量日益壮大,握有雄厚的经济力量。

材料二:18世纪的法国专制制度达到顶峰。社会成员被分成三个等级,教士和贵族属于第一、二等级,是统治阶级,拥有政治经济特权;其他人是第三等级,是被统治阶级。新兴资产阶级在政治上和经济上处于被压制地位,他们与封建统治和天主教会矛盾日益尖锐。

①经济:资本主义经济发展。

②阶级:资产阶级力量壮大。

③政治:封建专制与资本主义矛盾尖锐。

④思想:文艺复兴、宗教改革和科学革命促进思想解放。

四、理性之光——启蒙运动(17-18C)

“启蒙”一词,法文原意为“光明”“智慧”。启蒙运动就是以理性和科学的光芒,驱散蒙昧、迷信、宗教狂热和专制统治带来的黑暗。

“理性” (人文主义的成熟),强调独立思考和自主精神。

共同主张:

①启蒙思想家认为判断是非的标准是人的理性。

②他们相信进步,相信在科学和教育的作用下,社会将趋于完美。

③他们对未来社会提出了一些基本的政治思想,如天赋人权、平等、自由、法制和权力制衡、反对君主专制。

四、理性之光——启蒙运动(17-18C)

不同主张:

①孟德斯鸠:强调立法、司法、行政三权分立,相互监督、制衡。

材料一:一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。为此,提出一条原则,要防止滥用权力,就必须用权力来约束权力。……当立法权和行政权集中在同一个人或同一个机关之手,自由便不复存在了。……如果司法权不同立法权和行政权分立,自由也就不存在了。

——孟德斯鸠《论法的精神》

四、理性之光——启蒙运动

材料一:事实上,英国政体已经达到了完美的程度,所有人因此都恢复了那些自然的权利……应当由开明的君主按哲学家的意见来治理国家。

——[法]伏尔泰《哲学通信》

不同主张:

②伏尔泰:寄希望于开明君主进行改革,建立君主立宪制。

材料一:卢梭说:“人是生而自由的……如果有人不取这天所赐予的自由,那就是对天犯了大罪,对自己又是莫大的耻辱。”

材料二:必须建立一种全新的契约。通过社会契约,人民建立一个自己管理自己的政府。……统治者的权力来自他同人民签订的契约,如果他违反了民意,人民就有权推翻他。 ——卢梭《社会契约论》

不同主张:

③卢梭:主权在民、社会契约论、直接民主

四、理性之光——启蒙运动(17-18C)

四、理性之光——启蒙运动(17-18C)

材料一:在国家内,自然的智慧,例如市场机制这只“看不见的手”,对人类的愚蠢及不公正的许多恶影响,有着充分的准备来给予纠正,正如在人体内,自然的智慧,能纠正人类的懒惰及无节制的不良结果一样。

——[英]亚当·斯密

不同主张:

④[英]亚当·斯密(现代经济学之父):劳动是衡量财富的源泉和衡量价值的尺度;自由竞争(市场调节)。

四、理性之光——启蒙运动(17-18C)

不同主张:

⑤[德]康德(启蒙思想的集大成者):人应该独立思考(人非工具),理性判断,主张民主、自由、平等。

材料一:“人不是他人的工具,而是自身的目的,换句话说,人应当把人当人看。人应该尊重别人的感受,自由同时要自律。”

——[德]康德

四、理性之光——启蒙运动(17-18C)

①启蒙运动进一步解放了人们的思想,为资本主义制度的建立作了理论准备和舆论宣传。

②直接推动了美国独立战争和法国大革命,有助于在这些国家建立资产阶级统治。

③启蒙思想也成为殖民地半殖民地人民争取民族独立的精神武器。

一、文艺复兴

二、宗教改革

三、科学革命

四、启蒙运动

1.含义2.原因

3.实质4.精神内核

5.代表人物及其作品6.评价

1.代表

2.影响

[德]马丁·路德(背景、开始标志、主张)

[瑞士]加尔文

英国国教

1.背景

2.代表人物

3.影响

1.背景

2.含义

3.精神内核

4.主张

5.影响

本课共四部分内容,四部分之间是层层递进的。

文艺复兴隐含了资产阶级与教廷之间的矛盾,借助古希腊古罗马文化反对教会的腐败,开启了人的自我价值肯定,“人发现了人”。

而随着文艺复兴的发展,资产阶级力量的壮大,资产阶级逐渐拥有了对抗教廷的实力,于是兴起了宗教改革。

宗教改革的发生意味着资产阶级战胜了教廷,而教廷实力的衰弱,相应地对思想解释权削弱,也就为科学革命的兴起创造了条件,而科学革命的一系列成果也加速了教廷的衰落。教廷衰落的同时,王权得到了发展,由此产生了第二对矛盾:资产阶级与王权的矛盾,也就促成了又一次思想解放运动——启蒙运动。

启蒙运动意味着资产阶级在与王权斗争中开始处于优势,而启蒙运动创造的社会环境、理论主张又为资产阶级民主制度的建立创造了条件。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体