2021-2022学年统编版高中语文必修下册7.1《青蒿素:人类征服疾病的一小步》(课件33张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修下册7.1《青蒿素:人类征服疾病的一小步》(课件33张) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 56.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

《青蒿素:人类征服疾病的一小步》

——屠呦呦

在治疗2020年爆发于中国武汉的"新冠”疫情的过程中,中医发挥了不可替代的巨大作用。中医是中国的国粹,也是世界医学宝库中的瑰宝。许多优秀的中医人才正在尽自己的努力继承、发展并充分利用中国传统医学这个瑰宝为全人类带来健康。

中药用药:

“整体观念”

“辨证论治”

当归

胖大海

青蒿

小茴香

鱼腥草

金银花

茱萸

车前草

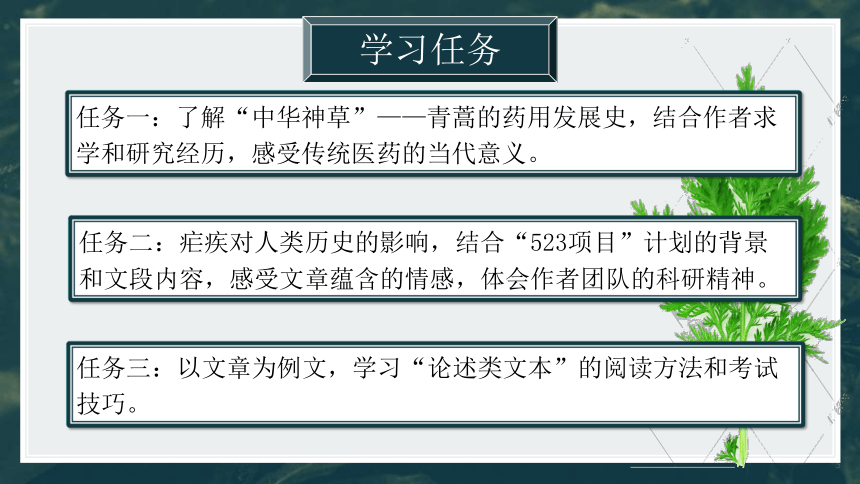

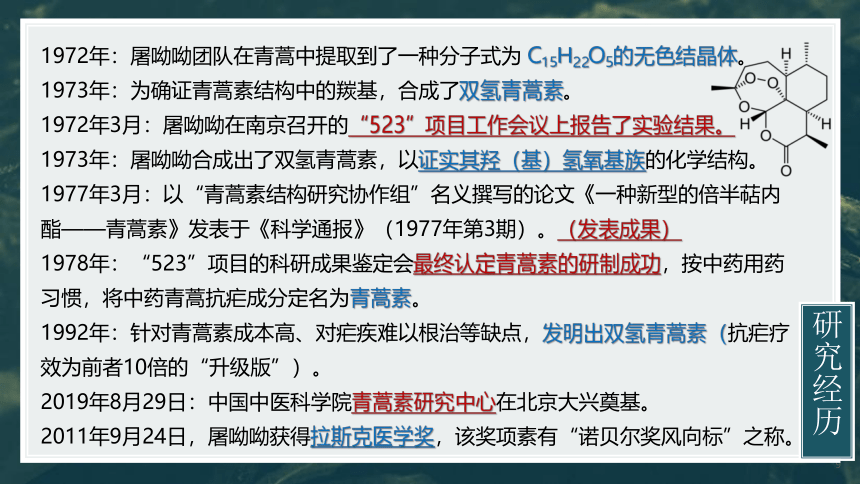

任务一:了解“中华神草”——青蒿的药用发展史,结合作者求学和研究经历,感受传统医药的当代意义。任务二:疟疾对人类历史的影响,结合“523项目”计划的背景和文段内容,感受文章蕴含的情感,体会作者团队的科研精神。任务三:以文章为例文,学习“论述类文本”的阅读方法和考试技巧。学习任务1、马王堆:《五十二病方》“青蒿者,荆名曰荻,主疗痔疮”(汉朝:用来治疗痔疮)2、南北朝陶弘景“处处有之,即今青蒿,人亦取杂香菜食之”(是受欢迎的野菜)3、葛洪从100卷的《玉函方》摘出8卷70篇的《肘后备急方》“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”(治寒热诸疟方的一种方法,也是历史上最早有关青蒿具有抗疟疗效明确的记载)古代青蒿药物:“青蒿汤”“截疟青蒿丸”“青蒿散”……青蒿的药用历史悠久屠呦呦:药学家,浙江宁波人。1955年毕业于北京医学院(今北京大学医学部)。毕业后接受中医培训两年半,并一直在中国中医研究院(2005年更名为中国中医科学院)工作,期间晋升为硕士生导师、博士生导师。多年从事中药和中西药结合研究,突出贡献是创制新型抗疟药青蒿素和双氢青蒿素。现为中国中医科学院首席科学家, 终身研究员兼首席研究员 ,青蒿素研究开发中心主任,国家最高科学技术奖获得者,诺贝尔生理学或医学奖获得者,共和国勋章获得者。呦呦鹿鸣,食野之蒿。我有嘉宾,德音孔昭。——《诗经·小雅·鹿鸣》(一)早期研究经历 1955年,在卫生部中医研究院(现中国中医科学院)中药研究所工作; 1956年,全国掀起防治血吸虫病的高潮,她对有效药物半边莲、中药银柴胡的生药学研究。这两项成果被相继收入《中药志》; 1959-1962年,参加卫生部全国第三期西医离职学习中医班,系统地学习了中医药知识,参加了卫生部下达的中药炮制研究工作,参与编撰《中药炮炙经验集成》。(二)发现青蒿素 1969年,中国中医研究院接受抗疟药研究任务,屠呦呦任科技组组长。 1969年1月开始,屠呦呦领导课题组从系统收集整理历代医籍、本草、民间方药入手,在收集2000余方药基础上,编写了640种药物为主的《抗疟单验方集》,对其中的200多种中药开展实验研究,历经380多次失败,利用现代医学和方法进行分析研究、不断改进提取方法,在经历190次失败后,终于在1971年获得青蒿抗疟发掘成功。研究经历1972年:屠呦呦团队在青蒿中提取到了一种分子式为C15H22O5的无色结晶体。 1973年:为确证青蒿素结构中的羰基,合成了双氢青蒿素。1972年3月:屠呦呦在南京召开的“523”项目工作会议上报告了实验结果。1973年:屠呦呦合成出了双氢青蒿素,以证实其羟(基)氢氧基族的化学结构。1977年3月:以“青蒿素结构研究协作组”名义撰写的论文《一种新型的倍半萜内酯——青蒿素》发表于《科学通报》(1977年第3期)。(发表成果)1978年:“523”项目的科研成果鉴定会最终认定青蒿素的研制成功,按中药用药习惯,将中药青蒿抗疟成分定名为青蒿素。1992年:针对青蒿素成本高、对疟疾难以根治等缺点,发明出双氢青蒿素(抗疟疗效为前者10倍的“升级版”)。2019年8月29日:中国中医科学院青蒿素研究中心在北京大兴奠基。2011年9月24日,屠呦呦获得拉斯克医学奖,该奖项素有“诺贝尔奖风向标”之称。研究经历获得诺奖 2015年:获诺贝尔生理学或医学奖。这是中国科学家因为在中国本土进行的科学研究而首次获诺贝尔科学奖,是中国医学界迄今为止获得的最高奖项。理由为她发现了青蒿素,这种药品可以有效降低疟疾患者的死亡率。 2015年12月7日下午,2015年诺贝尔生理学或医学奖得主、中国科学家屠呦呦在瑞典卡罗林斯卡医学院用中文发表《青蒿素的发现:传统中医献给世界的礼物》的主题演讲。屡获殊荣 2016年2月14日,获“感动中国”2015年度人物。 3月,屠呦呦获影响世界华人终身成就奖。 4月21日,入选《时代周刊》公布的2016年度“全球最具影响力人物” 2017年1月9日,国务院授予屠呦呦研究员国家最高科学技术奖。 2018年12月18日,党中央、国务院授予屠呦呦同志改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,并获评“中医药科技创新的优秀代表”。 2019年 9月17日,国家主席习近平签署主席令,授予屠呦呦“共和国勋章”。10月22日,屠呦呦获2019年度联合国教科文组织-赤道几内亚国际生命科学研究奖。 2020年3月,入选《时代周刊》100位最具影响力女性人物榜。以屠呦呦研究员为代表的一代代中医人才,辛勤耕耘,屡建功勋,为发展中医药事业、造福人类健康作出了重要贡献。(习近平主席评)青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。(2015年度感动中国人物颁奖词)屠呦呦的研发对人类的生命健康贡献突出。她的研究跟所有其他科研成果都不同,为科研人员打开了一扇崭新的窗户。(诺贝尔医学奖评委让·安德森评)人物评价什么是疟疾?疟疾流行于102个国家和地区,据世界卫生组织估计,有20亿人口居住在流行区,特别是在非洲、东南亚和中、南美洲的一些国家,恶性疟死亡率极高。我国人民也曾饱受疟疾侵扰,20世纪30年代,疟疾几乎遍及全国。经过多年的努力,发病率大大下降,至1992年全国发病人数降至7万。得益于医学家们不屑的努力,目前在我国疟疾已经不复存在。疟疾是由疟原虫所致的虫媒传染病。典型的表现就是高热、寒战、大汗。每次发热持续2到6个小时,中间有一段间歇期,每一次发作都是寄生了疟原虫的红细胞在大量破坏,所以反复几次后,病人会有贫血的表现。恶性疟的病人会有更多的红细胞破坏,大量的血红蛋白尿可以出现酱油色尿(黑尿热),可以导致肾脏的损害,严重的会有急性肾功能衰竭,如果出现脑性疟,会有剧烈的头痛。 治疗:氯喹、奎宁、甲氟喹、青蒿素、蒿甲醚青蒿琥酯、蒿甲醚、双氢青蒿素。氯喹耐药较多,可用于敏感疟原虫的治疗。青蒿琥酯是我国首选。疟疾全球分布图,暗红代表的是高风险区523项目计划:越战时期的神秘任务越南地处热带,气候炎热潮湿,蚊虫四季滋生,是疟疾终年流行的地区。美越交战时期,两军深受其害。美国政府曾公开,1967至1970年,在越美军因疟疾减员数十万人。疟疾同样困扰越军。拥有抗疟特效药,成为决定美越两军胜负的重要因素。美国不惜投入大量财力人力,筛选出20多万种化合物,最终也未找到理想的抗疟新药。越南则求助于同为社会主义国家的中国。1967年的中国,正值“文化大革命”期间,全国几乎所有的科研工作都受到冲击。但毛主席和周总理下令,一个旨在援外备战的紧急军事项目启动,目的要集中全国科技力量,联合研发抗疟新药。由国家科委与总后勤部牵头,组成 “疟疾防治研究领导小组”,1967年5月23日在北京召开 “全国疟疾防治研究协作会议”。作为一个秘密的军事科研任务,“523”,成了当时研究防治疟疾新药项目的代号。思考:“523”项目作为紧急军需药物,研究成果要具备怎样的特征?“一轻”:体积小、重量轻;“二便”:便于携带;“五防”:防潮、防霉、防热、防震、防光。“523项目”中医药协作组中药方面针灸方面生药室外出采集过筛样品;化学室提取进行药效学过筛;药理室进行临床试验……五年后,先后发现了鹰爪、仙鹤草、陵水罗等10余种,但或因毒性较大,或因含量过低而没有使用价值。过筛工作陷入困境。广东中医药专科学校教师李国桥“以身试病”,经过4天的针灸治疗却无任何效果,最后服用已经对恶性疟疾无效的氯喹,幸运痊愈。最终结论:针灸对治疗疟疾难以达到良好效果。(中医研究院针灸研究所退出“523项目”;中医研究院中药研究所接替)屠呦呦团队(1969年加入)请根据文本内容,概括青蒿素的发现过程发现青蒿素的抗疟性从分子到药物普及和传播超越青蒿素:双氢青蒿素本文在结构上有什么特点?试简要分析。① 用小标题领起各部分内容,简明概括。②采用了“总—分—总”、由一般到特殊再到一般的顺序行文,过渡自然,条理清晰。①每个小标题能够体现不同的内容,让文章层次分明,脉络清晰;②每个小标题能简要概括具体语段的核心内容,具有突出强调的作用。本文设立多个小标题有什么作用?①第一阶段:发现提取阶段。发现青蒿素的提取物有一定的抗疟效果,并通过查阅《肘后备急方》,改变传统的加热提取方式,抗疟效果提幅度提升。②第二阶段:临床试验阶段。开展临床试验,以身试险确认青蒿素提取物对人体的安全性,并奔赴海南开展治疗工作。③第三阶段:分离提纯阶段。分离提纯,得到抗疟的有效成分。④第四阶段:制成药物阶段。将分离出来的天然成分变成药物。青蒿素药物的制成经历了哪几个阶段?①青蒿素与以往的抗疟药物相比,治疗效果更加的显著且复发率很低;②青蒿素在化学结构和作用特点上的特性为新的青蒿素衍生物创造了机会。青蒿素的发现产生了哪些积极作用?1.下列不属于“为了寻求答案,我们查找了大量的文献”中“查找文献”工作的一项是 ( )A.青蒿提取物有一定程度的抗疟性,但实验结果很难重复,而且似乎与文献记录相悖,这是屠呦呦及团队查找文献的初衷。B.屠呦呦及其带领的由植物化学和药理学专业研究者组成的团队查找的文献包括东晋葛洪所著的《肘后备急方》。C.由原来的加热提取方式改为低温提取方式,以保存青蒿的抗疟有效成分,这是屠呦呦及其团队查找文献寻求到的答案。D.中国政府启动“523项目”并任命屠呦呦领导抗疟药研究工作就是为了查找大量的文献,尽快从中草药中找到具有抗疟疗效的成分。D2.下列对文本相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )A.屠呦呦在疟疾化疗科学工作组第四次会议上做了题为《青蒿素的化学研究》的报告后,青蒿素的发现及疗效开始引起世界关注。B.屠呦呦具有全球视野,她站在世界的高度,呼吁加强国际合作,探索从传统医学中研究、发现良药,从而最大程度地造福人类。C.本文重点阐述了屠呦呦及其团队研发青蒿素的艰难历程和中医药学对人类健康的贡献,叙述生动形象,有很强的说服力。D.在基础生物医学领域,许多重大发现的价值和效益并不在短期内显而易见,但屠呦呦及其团队研发的青蒿素,却对人类健康的改善起到了及时迅速的作用。C3.文中引用《肘后备急方》一书中“又方,青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”,这句话有何作用?【参考】:①这句话既为上文“查找了大量的文献”提供例证,又引起下文“这句话让我深受启发”的相关阐释,是最终找到青蒿素抗疟疗效的关键转折点。②引用权威性古代医学著作,使阐述更加深刻、透彻,具有说服力,体现作者深厚的中医学理论基础。4.请结合本部分内容,简要概括发现青蒿素抗疟疗效的过程。【参考】:①中国政府启动“523项目”,中医研究院任命屠呦呦领导抗疟药研究工作。②屠呦呦带领团队开始从中草药中寻找有抗疟疗效的成分。③搜集了2000种中草药,加热提取,进展甚微。④受《肘后备急方》启发,改为低温提取,保存抗疟有效成分。⑤成功得到安全性高的中性提取物。5.中医药学对人类健康的贡献有哪些?请简要概括。【参考】:①青蒿素联合疗法在世界广泛应用。②中药砒霜是治疗白血病的重要选择。③从中草药“千层塔”中提取的石杉碱甲,可治疗老年痴呆症。④辨证施治疗法和有效方药的积累对人类健康作出贡献。⑤中医活血化瘀的临床疗效适用于冠心病的术后维护,芍药苷可防止经皮冠状动脉介入治疗后的血管再狭窄。⑥生物力药理学用于防病治病。6.屠呦呦及其团队能在20世纪70年代艰苦的条件下发现青蒿素的抗疟功效,原因有哪些?请结合全文内容简要分析。【参考】:①丰富的知识及能力储备。在北京医科大学药学系的系统学习、用两年半时间全脱产学习中国传统医学,使屠呦呦在中医药学方面积累了丰富的知识,提升了能力。②勤于思考。屠呦呦不断从失败中吸取教训,从古代医者的经验中获得启迪,取得了关键性突破。③锲而不舍。在漫长的“抗疟”攻关岁月中,屠呦呦及其团队经历诸多困难、大量实验,无怨无悔地进行医学研究工作。④团队力量。在“抗疟”之路上,屠呦呦并不是孤军奋战,这漫长浩大的工程是“523”团队以及无数科研人员团结合作完成的。⑤继承发展中医药学精髓。屠呦呦及其团队在继承的基础上发展了中医药研究,因而能取得成功。屠呦呦:获诺贝尔奖的“青蒿素之母”林晓娜①2015年10月5日,瑞典卡罗琳医学院宣布,中国药学家屠呦呦与另外两名海外科学家分享2015年诺贝尔生理学与医学奖,屠呦呦的突出贡献是创制新型抗疟药——青蒿素和双氢青蒿素。当获奖消息传来时,屠呦呦已是一个耄耋高龄的老人。她不是院士,没有海外留学经历,没有博士头衔,甚至被戏称为“三无科学家”。②屠呦呦1930年12月生于浙江宁波,1951年考入当时的北京医学院药学系。在大学里,她对植物化学、本草学和植物分类学表现出浓厚兴趣。大学毕业后,她被分配到卫生部直属的中医研究院工作。阅读文章,回答下列问题。③1970年,屠呦呦参与一个大规模的研究项目。该项目立项主要是由于战争需要。越战期间,美军和越南部队在印度支那半岛的热带战场上均受到疟疾的困扰。疟疾造成的非战斗减员比战伤减员高出四五倍,这使得军队战斗力严重受挫。越南方面求助于我国。在毛泽东主席、周恩来总理的关心之下,1967年5月23日,解放军总后勤部商请国家科委、卫生部等部门召开了疟疾防治药物研究工作协作会议。此后,“523”就用以指代此次疟疾防治研究项目。按照部署,“523”项目分临床研究、中医药、化学合成药三组。屠呦呦加入了中医药组。她与军事医学科学院的研究人员一同查阅历代医药记载,挑选其中出现频率较高的抗疟疾药方,并实验这些药方的效果。④2009年,屠呦呦出版了《青蒿及青蒿素类药物》一书。据此书记载,1971年10月她和同行们从中药青蒿中获得具有100%疟原虫抑制率的提取物,取得中药青蒿抗疟的突破;经去粗取精,于1972年11月8日得到抗疟单体——青蒿素。1973年,青蒿素的抗疟功效在云南地区得到证实。后来,山东中医药研究所、云南省药物研究所等单位也从黄蒿中获得青蒿素结晶。同年,中医研究院中药研究所和中科院上海有机化学研究所等单位开始着手青蒿素化学结构的确定工作。1975年底,中科院生物物理研究所确定了青蒿素的确切结构,后又在1978年确定了青蒿素的绝对构型。1977年,《科学通报》介绍了青蒿素的化学结构。1979年,《化学学报》发表《青蒿素的结构和反应》一文,更详细地介绍了青蒿素的相关化学反应。青蒿素由碳、氢、氧三种元素组成。这种新结构的抗疟药解决了喹啉类药物催生的耐药性疟疾的治疗问题,并在过去30年里挽救了无数疟疾患者的生命。⑤当年,在大多数学术权威都被打倒的情况下,38岁的屠呦呦被委任为组长,重点负责中草药抗疟的研究。虽然身患结核等慢性疾病,但她仍坚持工作。无论是野外采集标本还是室内实验研究,她都积极主动地完成。为确定药物对人类的有效性,屠呦呦和研究组成员充当了第一批以身试药的志愿者。虽然都知道这样做极有可能对自己的肝肾功能造成伤害,但是大家依然义无反顾。“我们需要尽可能快地证明这种好不容易发现的治疟药物的临床效果。”屠呦呦回忆起当年行为时说。经过长期研究,按照523办公室的安排,屠呦呦终于以研究小组代表的身份报告了青蒿中性提取物的实验结果。但她的成就一直没有被公众认知。⑥2011年8月22日,由于北京大学生命科学院院长饶毅等人在科学网上发表博文《中药的科学研究丰碑》,屠呦呦和另一位做出重大贡献的科学家张亭栋才开始引起媒体和公众的注意。2011年9月23日,在纽约举行的美国拉斯克医学奖的颁奖大会上,当满头卷发、戴着眼镜的屠呦呦将一座金色奖杯高高举起时,好奇的中国民众才第一次看到她陌生的面孔。拉斯克医学奖一直被业内誉为“美国诺贝尔奖”。从奖项设立至今,获得拉斯克奖的300多人中有80余位后来获得了诺贝尔奖,因此拉斯克奖也被誉为“诺贝尔奖的风向标”。评审委员会表彰屠呦呦突出贡献时说:“屠呦呦领导的团队将一种古老的中医治疗方法,转化为今天最强有力的抗疟疾药。数亿人因此受益。这一数字未来还会不断增长。”在颁奖典礼上,台下观众对这位81岁的老人报以热烈的掌声。⑦“青蒿素是传统中医药送给世界人民的礼物,对防治疟疾等传染性疾病、维护世界人民健康具有重要意义。青蒿素的发现是集体发掘中药的成功范例,由此获奖是中国科学事业、中医中药走向世界的一个荣誉。”这是刚刚摘取2015年诺贝尔生物医学奖时,屠呦呦通过前来看望她的有关部门负责同志向外界表达的获奖感言。⑧“听到这个消息感到非常振奋,衷心地祝贺屠呦呦首席研究员获得2015年诺贝尔奖生理学与医学奖。”中国工程院院士、中国中医科学院院长张伯礼说,“屠呦呦多年艰苦奋斗、执著地进行科学研究,围绕国家需求,克服困难,一丝不苟,取得了令人瞩目的成绩。这是党和政府关心中医药、重视中医药、支持中医药发展取得的结果,是举国体制、针对中医药工作全国一盘棋取得的胜利,是全国科技工作者、科学家群体共同努力的成果,是中医药为人类做出的新的贡献。”(选自《人物周刊》,作者林晓娜,有删改)【相关链接】屠呦呦读大学时选择了绝大多数人毫无兴趣的生药学专业。这让她的父亲颇感意外。但她此时对自己的人生已经有了清晰的目标。她对父亲说:“药物是治疗疾病的主要手段。我认为只有生药学专业才最可能系统地探索中医药领域。中医历史悠久,博大精深,有很多值得研究的地方。”这样的情怀支撑着她在提取青蒿素的路途中克服种种艰难险阻。老伴李廷钊至今都记得,在进行青蒿素动物实验时的那段时间里,屠呦呦每天回家一身的酒精味,那是她亲自服药试验留下的味道,而这样的以身试药,最后导致她肝中毒。 (选自高毅哲《屠呦呦:呦呦鹿鸣,一鸣惊人》,有删改)1.下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的两项是()A.屠呦呦青年时代就有清晰的人生目标,考入大学时她选择了绝大数人毫无兴趣的生药学专业,热爱中医的情怀支撑着她在科研中克服种种艰难险阻。B.屠呦呦参加“523”项目合成组,这次机会使她走近青蒿素研究事业,她与军事医学科学院研究人员一道,挑选记载中的抗疟疾药方并进行效果论证实验。C.屠呦呦及其同行的工作具有开创意义,从中药青蒿中制取具有100%疟原虫抑制率的青蒿素,取得中药抗疟的突破,去粗取精后得到抗疟单体青蒿素。D.屠呦呦是一个具有担当与献身精神的科学家,38岁时就担任中草药抗疟研究组组长,为确定药物对人类的有效性她和同行们做首批以身试药的志愿者。E.屠呦呦是一个耐得住寂寞的科学家,2011年因饶毅等人的博文她才开始引起媒体和公众的注意,因获得拉斯克医学奖她才被美国同行首次看到面孔。A、D2.材料为什么要分第①段和第⑦段两部分来叙述屠呦呦获得诺贝尔奖?①首尾呼应,取首尾圆合之妙。用屠呦呦的获奖感言、张伯礼的评价呼应瑞典卡罗琳医学院的结果宣布。②设置悬念,激发读者的阅读兴趣。获得诺贝尔奖的屠呦呦却是“三无科学家”,自然令读者感到意外,故而有悬念效应。③避免平铺直叙,使行文显得有波澜。开头写获奖消息宣布,中间写研究过程与成就,末尾写获奖感言,打破了读者阅读的心理习惯,从而使文章结构显得曲折有致。3.上述材料的写作意图是表现屠呦呦的杰出成就,还是表现中医药科学的杰出成就?请谈谈你的看法。示例一:表现屠呦呦的杰出成就。①从标题角度看,“获诺贝尔奖的‘青蒿素之母’”明确指出写作目的是表现屠呦呦的杰出成就。②从选材角度看,材料除了第④段介绍国内其他单位的协同研究外,其余内容都是写屠呦呦领导团队进行科研活动。③从人物描写角度看,第②至⑧段分别表现了屠呦呦学有专长、勇当重任、团结协作、乐于献身、甘于寂寞、大器晚成、谦逊淡泊等美好品质。④从手法角度看,饶毅的博文、拉斯克评奖委员会的颁奖词、张伯礼的评价都肯定了屠呦呦的突出作用,从侧面衬托了屠呦呦成就杰出。示例二:表现中医药科学的杰出成就。①从选材角度看,材料第②至⑦段叙述的都是屠呦呦团队的事迹,且青蒿素化学结构的确定工作由国内其他单位协作完成。②从人物描写角度看,材料表现的形象是屠呦呦团队的群体形象,表现的性格都是屠呦呦团队的群体性格,并未将描写重点放在屠呦呦身上。③从手法角度看,拉斯克评奖委员会的颁奖词、张伯礼的评价等都是侧面衬托描写,但他们赞扬的都是屠呦呦代表的团队,并未将成就归属于屠呦呦个人。

《青蒿素:人类征服疾病的一小步》

——屠呦呦

在治疗2020年爆发于中国武汉的"新冠”疫情的过程中,中医发挥了不可替代的巨大作用。中医是中国的国粹,也是世界医学宝库中的瑰宝。许多优秀的中医人才正在尽自己的努力继承、发展并充分利用中国传统医学这个瑰宝为全人类带来健康。

中药用药:

“整体观念”

“辨证论治”

当归

胖大海

青蒿

小茴香

鱼腥草

金银花

茱萸

车前草

任务一:了解“中华神草”——青蒿的药用发展史,结合作者求学和研究经历,感受传统医药的当代意义。任务二:疟疾对人类历史的影响,结合“523项目”计划的背景和文段内容,感受文章蕴含的情感,体会作者团队的科研精神。任务三:以文章为例文,学习“论述类文本”的阅读方法和考试技巧。学习任务1、马王堆:《五十二病方》“青蒿者,荆名曰荻,主疗痔疮”(汉朝:用来治疗痔疮)2、南北朝陶弘景“处处有之,即今青蒿,人亦取杂香菜食之”(是受欢迎的野菜)3、葛洪从100卷的《玉函方》摘出8卷70篇的《肘后备急方》“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”(治寒热诸疟方的一种方法,也是历史上最早有关青蒿具有抗疟疗效明确的记载)古代青蒿药物:“青蒿汤”“截疟青蒿丸”“青蒿散”……青蒿的药用历史悠久屠呦呦:药学家,浙江宁波人。1955年毕业于北京医学院(今北京大学医学部)。毕业后接受中医培训两年半,并一直在中国中医研究院(2005年更名为中国中医科学院)工作,期间晋升为硕士生导师、博士生导师。多年从事中药和中西药结合研究,突出贡献是创制新型抗疟药青蒿素和双氢青蒿素。现为中国中医科学院首席科学家, 终身研究员兼首席研究员 ,青蒿素研究开发中心主任,国家最高科学技术奖获得者,诺贝尔生理学或医学奖获得者,共和国勋章获得者。呦呦鹿鸣,食野之蒿。我有嘉宾,德音孔昭。——《诗经·小雅·鹿鸣》(一)早期研究经历 1955年,在卫生部中医研究院(现中国中医科学院)中药研究所工作; 1956年,全国掀起防治血吸虫病的高潮,她对有效药物半边莲、中药银柴胡的生药学研究。这两项成果被相继收入《中药志》; 1959-1962年,参加卫生部全国第三期西医离职学习中医班,系统地学习了中医药知识,参加了卫生部下达的中药炮制研究工作,参与编撰《中药炮炙经验集成》。(二)发现青蒿素 1969年,中国中医研究院接受抗疟药研究任务,屠呦呦任科技组组长。 1969年1月开始,屠呦呦领导课题组从系统收集整理历代医籍、本草、民间方药入手,在收集2000余方药基础上,编写了640种药物为主的《抗疟单验方集》,对其中的200多种中药开展实验研究,历经380多次失败,利用现代医学和方法进行分析研究、不断改进提取方法,在经历190次失败后,终于在1971年获得青蒿抗疟发掘成功。研究经历1972年:屠呦呦团队在青蒿中提取到了一种分子式为C15H22O5的无色结晶体。 1973年:为确证青蒿素结构中的羰基,合成了双氢青蒿素。1972年3月:屠呦呦在南京召开的“523”项目工作会议上报告了实验结果。1973年:屠呦呦合成出了双氢青蒿素,以证实其羟(基)氢氧基族的化学结构。1977年3月:以“青蒿素结构研究协作组”名义撰写的论文《一种新型的倍半萜内酯——青蒿素》发表于《科学通报》(1977年第3期)。(发表成果)1978年:“523”项目的科研成果鉴定会最终认定青蒿素的研制成功,按中药用药习惯,将中药青蒿抗疟成分定名为青蒿素。1992年:针对青蒿素成本高、对疟疾难以根治等缺点,发明出双氢青蒿素(抗疟疗效为前者10倍的“升级版”)。2019年8月29日:中国中医科学院青蒿素研究中心在北京大兴奠基。2011年9月24日,屠呦呦获得拉斯克医学奖,该奖项素有“诺贝尔奖风向标”之称。研究经历获得诺奖 2015年:获诺贝尔生理学或医学奖。这是中国科学家因为在中国本土进行的科学研究而首次获诺贝尔科学奖,是中国医学界迄今为止获得的最高奖项。理由为她发现了青蒿素,这种药品可以有效降低疟疾患者的死亡率。 2015年12月7日下午,2015年诺贝尔生理学或医学奖得主、中国科学家屠呦呦在瑞典卡罗林斯卡医学院用中文发表《青蒿素的发现:传统中医献给世界的礼物》的主题演讲。屡获殊荣 2016年2月14日,获“感动中国”2015年度人物。 3月,屠呦呦获影响世界华人终身成就奖。 4月21日,入选《时代周刊》公布的2016年度“全球最具影响力人物” 2017年1月9日,国务院授予屠呦呦研究员国家最高科学技术奖。 2018年12月18日,党中央、国务院授予屠呦呦同志改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,并获评“中医药科技创新的优秀代表”。 2019年 9月17日,国家主席习近平签署主席令,授予屠呦呦“共和国勋章”。10月22日,屠呦呦获2019年度联合国教科文组织-赤道几内亚国际生命科学研究奖。 2020年3月,入选《时代周刊》100位最具影响力女性人物榜。以屠呦呦研究员为代表的一代代中医人才,辛勤耕耘,屡建功勋,为发展中医药事业、造福人类健康作出了重要贡献。(习近平主席评)青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。(2015年度感动中国人物颁奖词)屠呦呦的研发对人类的生命健康贡献突出。她的研究跟所有其他科研成果都不同,为科研人员打开了一扇崭新的窗户。(诺贝尔医学奖评委让·安德森评)人物评价什么是疟疾?疟疾流行于102个国家和地区,据世界卫生组织估计,有20亿人口居住在流行区,特别是在非洲、东南亚和中、南美洲的一些国家,恶性疟死亡率极高。我国人民也曾饱受疟疾侵扰,20世纪30年代,疟疾几乎遍及全国。经过多年的努力,发病率大大下降,至1992年全国发病人数降至7万。得益于医学家们不屑的努力,目前在我国疟疾已经不复存在。疟疾是由疟原虫所致的虫媒传染病。典型的表现就是高热、寒战、大汗。每次发热持续2到6个小时,中间有一段间歇期,每一次发作都是寄生了疟原虫的红细胞在大量破坏,所以反复几次后,病人会有贫血的表现。恶性疟的病人会有更多的红细胞破坏,大量的血红蛋白尿可以出现酱油色尿(黑尿热),可以导致肾脏的损害,严重的会有急性肾功能衰竭,如果出现脑性疟,会有剧烈的头痛。 治疗:氯喹、奎宁、甲氟喹、青蒿素、蒿甲醚青蒿琥酯、蒿甲醚、双氢青蒿素。氯喹耐药较多,可用于敏感疟原虫的治疗。青蒿琥酯是我国首选。疟疾全球分布图,暗红代表的是高风险区523项目计划:越战时期的神秘任务越南地处热带,气候炎热潮湿,蚊虫四季滋生,是疟疾终年流行的地区。美越交战时期,两军深受其害。美国政府曾公开,1967至1970年,在越美军因疟疾减员数十万人。疟疾同样困扰越军。拥有抗疟特效药,成为决定美越两军胜负的重要因素。美国不惜投入大量财力人力,筛选出20多万种化合物,最终也未找到理想的抗疟新药。越南则求助于同为社会主义国家的中国。1967年的中国,正值“文化大革命”期间,全国几乎所有的科研工作都受到冲击。但毛主席和周总理下令,一个旨在援外备战的紧急军事项目启动,目的要集中全国科技力量,联合研发抗疟新药。由国家科委与总后勤部牵头,组成 “疟疾防治研究领导小组”,1967年5月23日在北京召开 “全国疟疾防治研究协作会议”。作为一个秘密的军事科研任务,“523”,成了当时研究防治疟疾新药项目的代号。思考:“523”项目作为紧急军需药物,研究成果要具备怎样的特征?“一轻”:体积小、重量轻;“二便”:便于携带;“五防”:防潮、防霉、防热、防震、防光。“523项目”中医药协作组中药方面针灸方面生药室外出采集过筛样品;化学室提取进行药效学过筛;药理室进行临床试验……五年后,先后发现了鹰爪、仙鹤草、陵水罗等10余种,但或因毒性较大,或因含量过低而没有使用价值。过筛工作陷入困境。广东中医药专科学校教师李国桥“以身试病”,经过4天的针灸治疗却无任何效果,最后服用已经对恶性疟疾无效的氯喹,幸运痊愈。最终结论:针灸对治疗疟疾难以达到良好效果。(中医研究院针灸研究所退出“523项目”;中医研究院中药研究所接替)屠呦呦团队(1969年加入)请根据文本内容,概括青蒿素的发现过程发现青蒿素的抗疟性从分子到药物普及和传播超越青蒿素:双氢青蒿素本文在结构上有什么特点?试简要分析。① 用小标题领起各部分内容,简明概括。②采用了“总—分—总”、由一般到特殊再到一般的顺序行文,过渡自然,条理清晰。①每个小标题能够体现不同的内容,让文章层次分明,脉络清晰;②每个小标题能简要概括具体语段的核心内容,具有突出强调的作用。本文设立多个小标题有什么作用?①第一阶段:发现提取阶段。发现青蒿素的提取物有一定的抗疟效果,并通过查阅《肘后备急方》,改变传统的加热提取方式,抗疟效果提幅度提升。②第二阶段:临床试验阶段。开展临床试验,以身试险确认青蒿素提取物对人体的安全性,并奔赴海南开展治疗工作。③第三阶段:分离提纯阶段。分离提纯,得到抗疟的有效成分。④第四阶段:制成药物阶段。将分离出来的天然成分变成药物。青蒿素药物的制成经历了哪几个阶段?①青蒿素与以往的抗疟药物相比,治疗效果更加的显著且复发率很低;②青蒿素在化学结构和作用特点上的特性为新的青蒿素衍生物创造了机会。青蒿素的发现产生了哪些积极作用?1.下列不属于“为了寻求答案,我们查找了大量的文献”中“查找文献”工作的一项是 ( )A.青蒿提取物有一定程度的抗疟性,但实验结果很难重复,而且似乎与文献记录相悖,这是屠呦呦及团队查找文献的初衷。B.屠呦呦及其带领的由植物化学和药理学专业研究者组成的团队查找的文献包括东晋葛洪所著的《肘后备急方》。C.由原来的加热提取方式改为低温提取方式,以保存青蒿的抗疟有效成分,这是屠呦呦及其团队查找文献寻求到的答案。D.中国政府启动“523项目”并任命屠呦呦领导抗疟药研究工作就是为了查找大量的文献,尽快从中草药中找到具有抗疟疗效的成分。D2.下列对文本相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )A.屠呦呦在疟疾化疗科学工作组第四次会议上做了题为《青蒿素的化学研究》的报告后,青蒿素的发现及疗效开始引起世界关注。B.屠呦呦具有全球视野,她站在世界的高度,呼吁加强国际合作,探索从传统医学中研究、发现良药,从而最大程度地造福人类。C.本文重点阐述了屠呦呦及其团队研发青蒿素的艰难历程和中医药学对人类健康的贡献,叙述生动形象,有很强的说服力。D.在基础生物医学领域,许多重大发现的价值和效益并不在短期内显而易见,但屠呦呦及其团队研发的青蒿素,却对人类健康的改善起到了及时迅速的作用。C3.文中引用《肘后备急方》一书中“又方,青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”,这句话有何作用?【参考】:①这句话既为上文“查找了大量的文献”提供例证,又引起下文“这句话让我深受启发”的相关阐释,是最终找到青蒿素抗疟疗效的关键转折点。②引用权威性古代医学著作,使阐述更加深刻、透彻,具有说服力,体现作者深厚的中医学理论基础。4.请结合本部分内容,简要概括发现青蒿素抗疟疗效的过程。【参考】:①中国政府启动“523项目”,中医研究院任命屠呦呦领导抗疟药研究工作。②屠呦呦带领团队开始从中草药中寻找有抗疟疗效的成分。③搜集了2000种中草药,加热提取,进展甚微。④受《肘后备急方》启发,改为低温提取,保存抗疟有效成分。⑤成功得到安全性高的中性提取物。5.中医药学对人类健康的贡献有哪些?请简要概括。【参考】:①青蒿素联合疗法在世界广泛应用。②中药砒霜是治疗白血病的重要选择。③从中草药“千层塔”中提取的石杉碱甲,可治疗老年痴呆症。④辨证施治疗法和有效方药的积累对人类健康作出贡献。⑤中医活血化瘀的临床疗效适用于冠心病的术后维护,芍药苷可防止经皮冠状动脉介入治疗后的血管再狭窄。⑥生物力药理学用于防病治病。6.屠呦呦及其团队能在20世纪70年代艰苦的条件下发现青蒿素的抗疟功效,原因有哪些?请结合全文内容简要分析。【参考】:①丰富的知识及能力储备。在北京医科大学药学系的系统学习、用两年半时间全脱产学习中国传统医学,使屠呦呦在中医药学方面积累了丰富的知识,提升了能力。②勤于思考。屠呦呦不断从失败中吸取教训,从古代医者的经验中获得启迪,取得了关键性突破。③锲而不舍。在漫长的“抗疟”攻关岁月中,屠呦呦及其团队经历诸多困难、大量实验,无怨无悔地进行医学研究工作。④团队力量。在“抗疟”之路上,屠呦呦并不是孤军奋战,这漫长浩大的工程是“523”团队以及无数科研人员团结合作完成的。⑤继承发展中医药学精髓。屠呦呦及其团队在继承的基础上发展了中医药研究,因而能取得成功。屠呦呦:获诺贝尔奖的“青蒿素之母”林晓娜①2015年10月5日,瑞典卡罗琳医学院宣布,中国药学家屠呦呦与另外两名海外科学家分享2015年诺贝尔生理学与医学奖,屠呦呦的突出贡献是创制新型抗疟药——青蒿素和双氢青蒿素。当获奖消息传来时,屠呦呦已是一个耄耋高龄的老人。她不是院士,没有海外留学经历,没有博士头衔,甚至被戏称为“三无科学家”。②屠呦呦1930年12月生于浙江宁波,1951年考入当时的北京医学院药学系。在大学里,她对植物化学、本草学和植物分类学表现出浓厚兴趣。大学毕业后,她被分配到卫生部直属的中医研究院工作。阅读文章,回答下列问题。③1970年,屠呦呦参与一个大规模的研究项目。该项目立项主要是由于战争需要。越战期间,美军和越南部队在印度支那半岛的热带战场上均受到疟疾的困扰。疟疾造成的非战斗减员比战伤减员高出四五倍,这使得军队战斗力严重受挫。越南方面求助于我国。在毛泽东主席、周恩来总理的关心之下,1967年5月23日,解放军总后勤部商请国家科委、卫生部等部门召开了疟疾防治药物研究工作协作会议。此后,“523”就用以指代此次疟疾防治研究项目。按照部署,“523”项目分临床研究、中医药、化学合成药三组。屠呦呦加入了中医药组。她与军事医学科学院的研究人员一同查阅历代医药记载,挑选其中出现频率较高的抗疟疾药方,并实验这些药方的效果。④2009年,屠呦呦出版了《青蒿及青蒿素类药物》一书。据此书记载,1971年10月她和同行们从中药青蒿中获得具有100%疟原虫抑制率的提取物,取得中药青蒿抗疟的突破;经去粗取精,于1972年11月8日得到抗疟单体——青蒿素。1973年,青蒿素的抗疟功效在云南地区得到证实。后来,山东中医药研究所、云南省药物研究所等单位也从黄蒿中获得青蒿素结晶。同年,中医研究院中药研究所和中科院上海有机化学研究所等单位开始着手青蒿素化学结构的确定工作。1975年底,中科院生物物理研究所确定了青蒿素的确切结构,后又在1978年确定了青蒿素的绝对构型。1977年,《科学通报》介绍了青蒿素的化学结构。1979年,《化学学报》发表《青蒿素的结构和反应》一文,更详细地介绍了青蒿素的相关化学反应。青蒿素由碳、氢、氧三种元素组成。这种新结构的抗疟药解决了喹啉类药物催生的耐药性疟疾的治疗问题,并在过去30年里挽救了无数疟疾患者的生命。⑤当年,在大多数学术权威都被打倒的情况下,38岁的屠呦呦被委任为组长,重点负责中草药抗疟的研究。虽然身患结核等慢性疾病,但她仍坚持工作。无论是野外采集标本还是室内实验研究,她都积极主动地完成。为确定药物对人类的有效性,屠呦呦和研究组成员充当了第一批以身试药的志愿者。虽然都知道这样做极有可能对自己的肝肾功能造成伤害,但是大家依然义无反顾。“我们需要尽可能快地证明这种好不容易发现的治疟药物的临床效果。”屠呦呦回忆起当年行为时说。经过长期研究,按照523办公室的安排,屠呦呦终于以研究小组代表的身份报告了青蒿中性提取物的实验结果。但她的成就一直没有被公众认知。⑥2011年8月22日,由于北京大学生命科学院院长饶毅等人在科学网上发表博文《中药的科学研究丰碑》,屠呦呦和另一位做出重大贡献的科学家张亭栋才开始引起媒体和公众的注意。2011年9月23日,在纽约举行的美国拉斯克医学奖的颁奖大会上,当满头卷发、戴着眼镜的屠呦呦将一座金色奖杯高高举起时,好奇的中国民众才第一次看到她陌生的面孔。拉斯克医学奖一直被业内誉为“美国诺贝尔奖”。从奖项设立至今,获得拉斯克奖的300多人中有80余位后来获得了诺贝尔奖,因此拉斯克奖也被誉为“诺贝尔奖的风向标”。评审委员会表彰屠呦呦突出贡献时说:“屠呦呦领导的团队将一种古老的中医治疗方法,转化为今天最强有力的抗疟疾药。数亿人因此受益。这一数字未来还会不断增长。”在颁奖典礼上,台下观众对这位81岁的老人报以热烈的掌声。⑦“青蒿素是传统中医药送给世界人民的礼物,对防治疟疾等传染性疾病、维护世界人民健康具有重要意义。青蒿素的发现是集体发掘中药的成功范例,由此获奖是中国科学事业、中医中药走向世界的一个荣誉。”这是刚刚摘取2015年诺贝尔生物医学奖时,屠呦呦通过前来看望她的有关部门负责同志向外界表达的获奖感言。⑧“听到这个消息感到非常振奋,衷心地祝贺屠呦呦首席研究员获得2015年诺贝尔奖生理学与医学奖。”中国工程院院士、中国中医科学院院长张伯礼说,“屠呦呦多年艰苦奋斗、执著地进行科学研究,围绕国家需求,克服困难,一丝不苟,取得了令人瞩目的成绩。这是党和政府关心中医药、重视中医药、支持中医药发展取得的结果,是举国体制、针对中医药工作全国一盘棋取得的胜利,是全国科技工作者、科学家群体共同努力的成果,是中医药为人类做出的新的贡献。”(选自《人物周刊》,作者林晓娜,有删改)【相关链接】屠呦呦读大学时选择了绝大多数人毫无兴趣的生药学专业。这让她的父亲颇感意外。但她此时对自己的人生已经有了清晰的目标。她对父亲说:“药物是治疗疾病的主要手段。我认为只有生药学专业才最可能系统地探索中医药领域。中医历史悠久,博大精深,有很多值得研究的地方。”这样的情怀支撑着她在提取青蒿素的路途中克服种种艰难险阻。老伴李廷钊至今都记得,在进行青蒿素动物实验时的那段时间里,屠呦呦每天回家一身的酒精味,那是她亲自服药试验留下的味道,而这样的以身试药,最后导致她肝中毒。 (选自高毅哲《屠呦呦:呦呦鹿鸣,一鸣惊人》,有删改)1.下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的两项是()A.屠呦呦青年时代就有清晰的人生目标,考入大学时她选择了绝大数人毫无兴趣的生药学专业,热爱中医的情怀支撑着她在科研中克服种种艰难险阻。B.屠呦呦参加“523”项目合成组,这次机会使她走近青蒿素研究事业,她与军事医学科学院研究人员一道,挑选记载中的抗疟疾药方并进行效果论证实验。C.屠呦呦及其同行的工作具有开创意义,从中药青蒿中制取具有100%疟原虫抑制率的青蒿素,取得中药抗疟的突破,去粗取精后得到抗疟单体青蒿素。D.屠呦呦是一个具有担当与献身精神的科学家,38岁时就担任中草药抗疟研究组组长,为确定药物对人类的有效性她和同行们做首批以身试药的志愿者。E.屠呦呦是一个耐得住寂寞的科学家,2011年因饶毅等人的博文她才开始引起媒体和公众的注意,因获得拉斯克医学奖她才被美国同行首次看到面孔。A、D2.材料为什么要分第①段和第⑦段两部分来叙述屠呦呦获得诺贝尔奖?①首尾呼应,取首尾圆合之妙。用屠呦呦的获奖感言、张伯礼的评价呼应瑞典卡罗琳医学院的结果宣布。②设置悬念,激发读者的阅读兴趣。获得诺贝尔奖的屠呦呦却是“三无科学家”,自然令读者感到意外,故而有悬念效应。③避免平铺直叙,使行文显得有波澜。开头写获奖消息宣布,中间写研究过程与成就,末尾写获奖感言,打破了读者阅读的心理习惯,从而使文章结构显得曲折有致。3.上述材料的写作意图是表现屠呦呦的杰出成就,还是表现中医药科学的杰出成就?请谈谈你的看法。示例一:表现屠呦呦的杰出成就。①从标题角度看,“获诺贝尔奖的‘青蒿素之母’”明确指出写作目的是表现屠呦呦的杰出成就。②从选材角度看,材料除了第④段介绍国内其他单位的协同研究外,其余内容都是写屠呦呦领导团队进行科研活动。③从人物描写角度看,第②至⑧段分别表现了屠呦呦学有专长、勇当重任、团结协作、乐于献身、甘于寂寞、大器晚成、谦逊淡泊等美好品质。④从手法角度看,饶毅的博文、拉斯克评奖委员会的颁奖词、张伯礼的评价都肯定了屠呦呦的突出作用,从侧面衬托了屠呦呦成就杰出。示例二:表现中医药科学的杰出成就。①从选材角度看,材料第②至⑦段叙述的都是屠呦呦团队的事迹,且青蒿素化学结构的确定工作由国内其他单位协作完成。②从人物描写角度看,材料表现的形象是屠呦呦团队的群体形象,表现的性格都是屠呦呦团队的群体性格,并未将描写重点放在屠呦呦身上。③从手法角度看,拉斯克评奖委员会的颁奖词、张伯礼的评价等都是侧面衬托描写,但他们赞扬的都是屠呦呦代表的团队,并未将成就归属于屠呦呦个人。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])