第17课 中国工农红军长征 说课课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第17课 中国工农红军长征 说课课件(28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-30 11:21:04 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

《七律·长征》

毛泽东

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

第17课 中国工农红军长征说课课件

统编版历史八年级上册第五单元第17课

目录

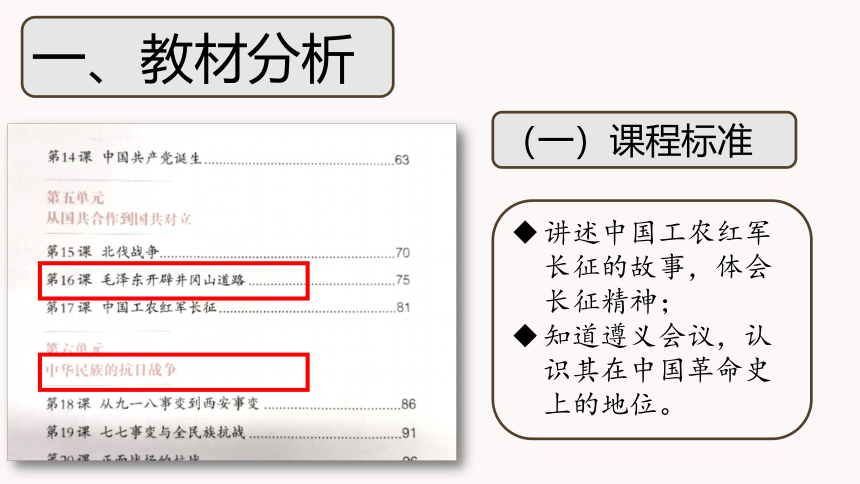

一、教材分析

讲述中国工农红军长征的故事,体会长征精神;

知道遵义会议,认识其在中国革命史上的地位。

(一)课程标准

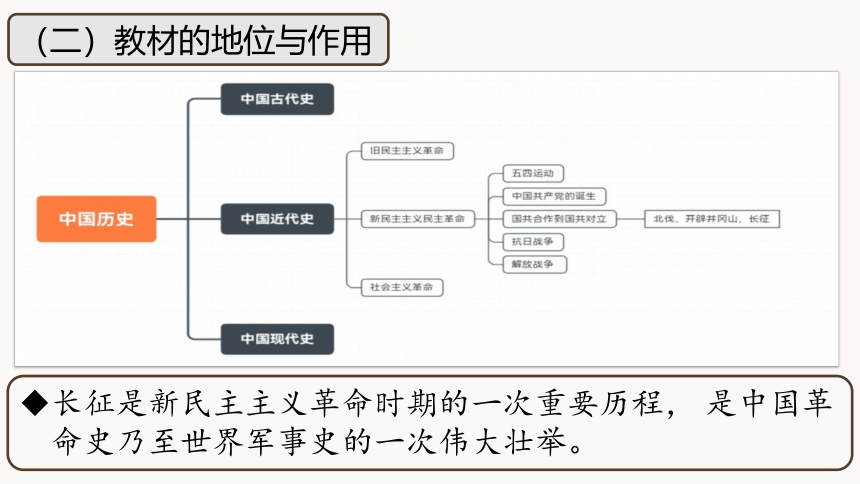

(二)教材的地位与作用

长征是新民主主义革命时期的一次重要历程, 是中国革命史乃至世界军事史的一次伟大壮举。

二、学情分析

对象:八年级初中生

对长征有初步的了解,但对其具体史实的认识较为模糊;

学生好动、好奇、好表现、个性突出;

思维灵活,有一定学习历史的方法与技巧。

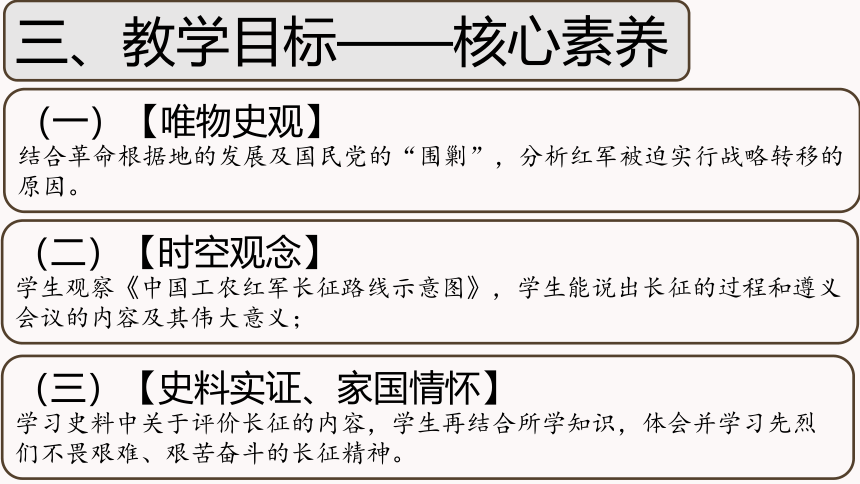

三、教学目标——核心素养

(一)【唯物史观】

结合革命根据地的发展及国民党的“围剿”,分析红军被迫实行战略转移的原因。

(二)【时空观念】

学生观察《中国工农红军长征路线示意图》,学生能说出长征的过程和遵义会议的内容及其伟大意义;

(三)【史料实证、家国情怀】

学习史料中关于评价长征的内容,学生再结合所学知识,体会并学习先烈们不畏艰难、艰苦奋斗的长征精神。

三、教学目标——教学重难点

(一)教学重点

遵义会议;长征的经过和长征精神

(二)教学难点

理解长征的意义,感悟长征精神

四、教法学法

教法

情境教学法

问题探究法

归纳法

讨论法

练习法

学法

图文结合

自主阅读

合作探究

导入——地球上的红飘带

课程结构:

五、教学过程

学案——学生预习课文并完成自主预习部分

学案——学生课前自主预习

教师

学生

图片导入——地球上的红飘带

教师

展示纪念碑图片并提出问题。

教师简单介绍魏巍的《地球上的红飘带》的内容——红军长征。

学生

观看图片并思考问题

举手回答问题——与长征有关

新课讲授一:红军长征的原因

直接原因

教师

展示地图(图文结合)

讲授长征的直接原因——第五次反围剿失败

学生

观看图片并思考原因

教师引导学生得出结论

新课讲授——红军长征的原因

教师

讲授长征的根本原因——博古、李德的“左”倾冒险主义的错误指挥

学生

观看图片并思考原因

教师引导学生得出结论

根本原因

广西

云南

广东

四川

湖北

江西

贵州

河南

宁夏

甘肃

山西

陕西

西康

安徽

福建

浙江

湖南

湘江

乌江

赤水河

金沙江

大渡河

瑞金

●遵义

遵义会议

讲授二:战略转移

重点:遵义会议

重点(讲授三):伟大转折——遵义会议

教师

通过还原遵义会议情境和介绍形成的报告带入学生学习。

提出问题:遵义会议的主要内容是什么?

结合教材说出遵义会议的主要内容。

学生

身临其境,感受不同领导人的性格与思想

从情境中和报告中思考遵义会议的主要内容

重点:伟大转折——遵义会议

教师

论从史出,教师提供两则史料,让学生思考遵义会议的意义,并总结。

学生

阅读材料,思考问题

找出关键语句,回答问题

这次会议是中国共产党从幼年走向成熟的标志。

解决军事路线问题,使党和红军转危为安。

逐步形成了以毛泽东同志为核心的党中央第一代领导集体,从组织上保证了我们党的正确路线和政策的贯彻执行。

开始独立自主地解决中国革命问题,真正实行民主集中制的原则

讲授四:战史奇观

教师

图文结合,教师通过老兵的回忆谈话和文物大概讲述四渡赤水、巧渡金沙江、强渡大渡河、飞夺泸定桥、翻雪山过草地等史实

学生

观看图片以及老师生动的讲述了解长征的经过

体会长征中革命战士的精神

内化为行动

1935年10月,中共中央带领中央红军抵达陕甘革命根据地吴起镇。

1936年10月,红二方面军和红四方面军到达甘肃会宁地区,于红一方面军胜利会师。红军三大主力师会师,宣告长征胜利结束。

铁的意志 血的牺牲 换得伟大汇合——《会师歌》

讲授五:百川汇海

讲授六:微课——回顾路线

讲授七:长征的历史意义

教师

论从史出:教师给出三则材料并向学生提出问题:结合材料以及所学知识,归纳长征的意义,小组讨论2分钟。

学生

学生依学习小组进行仔细阅读材料,讨论与结合小组成员的想法回答问题。

播下了革命种子

打开了中国革命的新局面

粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,保存了党和红军的基干力量,使中国革命转危为安。

讲授:长征精神

1.身边的长征精神有哪些?

2.结合习主席的发言,激励学生弘扬长征精神!

1.回忆长征中革命战士的事迹,心中肃然起敬,并学习其精神。

2.七嘴八舌,踊跃回答问题。

教师:

学生:

六、板书设计

(一)开始:1934年10月,从江西瑞金出发

(三)遵义会议

中国工农红军长征

原因:

过程

意义:

第五次反“围剿”的失败

时间:1935年1月

内容:

意义:转折点、成熟的标志

(五)胜利结束:

1936年10月,三大主力会师于会宁

(二)湘江之战

(四)四渡赤水、巧渡金沙江、强渡大渡河

飞夺泸定桥、翻雪山过草地

播下了革命的种子,铸就了长征精神,打开了中国革命的新局面

七、教学反思

(一)本课知识点比较多;学生能对长征形成一个新认识。

(二)注意易错知识点:

1.中国工农红军的长征的起点:江西瑞金(或中央革命根据地)

2.红军长征结束的时间:1936年

3.结束的标志:三大主力会师

铭记长征精神,实现民族复兴

谢谢聆听!

《七律·长征》

毛泽东

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

第17课 中国工农红军长征说课课件

统编版历史八年级上册第五单元第17课

目录

一、教材分析

讲述中国工农红军长征的故事,体会长征精神;

知道遵义会议,认识其在中国革命史上的地位。

(一)课程标准

(二)教材的地位与作用

长征是新民主主义革命时期的一次重要历程, 是中国革命史乃至世界军事史的一次伟大壮举。

二、学情分析

对象:八年级初中生

对长征有初步的了解,但对其具体史实的认识较为模糊;

学生好动、好奇、好表现、个性突出;

思维灵活,有一定学习历史的方法与技巧。

三、教学目标——核心素养

(一)【唯物史观】

结合革命根据地的发展及国民党的“围剿”,分析红军被迫实行战略转移的原因。

(二)【时空观念】

学生观察《中国工农红军长征路线示意图》,学生能说出长征的过程和遵义会议的内容及其伟大意义;

(三)【史料实证、家国情怀】

学习史料中关于评价长征的内容,学生再结合所学知识,体会并学习先烈们不畏艰难、艰苦奋斗的长征精神。

三、教学目标——教学重难点

(一)教学重点

遵义会议;长征的经过和长征精神

(二)教学难点

理解长征的意义,感悟长征精神

四、教法学法

教法

情境教学法

问题探究法

归纳法

讨论法

练习法

学法

图文结合

自主阅读

合作探究

导入——地球上的红飘带

课程结构:

五、教学过程

学案——学生预习课文并完成自主预习部分

学案——学生课前自主预习

教师

学生

图片导入——地球上的红飘带

教师

展示纪念碑图片并提出问题。

教师简单介绍魏巍的《地球上的红飘带》的内容——红军长征。

学生

观看图片并思考问题

举手回答问题——与长征有关

新课讲授一:红军长征的原因

直接原因

教师

展示地图(图文结合)

讲授长征的直接原因——第五次反围剿失败

学生

观看图片并思考原因

教师引导学生得出结论

新课讲授——红军长征的原因

教师

讲授长征的根本原因——博古、李德的“左”倾冒险主义的错误指挥

学生

观看图片并思考原因

教师引导学生得出结论

根本原因

广西

云南

广东

四川

湖北

江西

贵州

河南

宁夏

甘肃

山西

陕西

西康

安徽

福建

浙江

湖南

湘江

乌江

赤水河

金沙江

大渡河

瑞金

●遵义

遵义会议

讲授二:战略转移

重点:遵义会议

重点(讲授三):伟大转折——遵义会议

教师

通过还原遵义会议情境和介绍形成的报告带入学生学习。

提出问题:遵义会议的主要内容是什么?

结合教材说出遵义会议的主要内容。

学生

身临其境,感受不同领导人的性格与思想

从情境中和报告中思考遵义会议的主要内容

重点:伟大转折——遵义会议

教师

论从史出,教师提供两则史料,让学生思考遵义会议的意义,并总结。

学生

阅读材料,思考问题

找出关键语句,回答问题

这次会议是中国共产党从幼年走向成熟的标志。

解决军事路线问题,使党和红军转危为安。

逐步形成了以毛泽东同志为核心的党中央第一代领导集体,从组织上保证了我们党的正确路线和政策的贯彻执行。

开始独立自主地解决中国革命问题,真正实行民主集中制的原则

讲授四:战史奇观

教师

图文结合,教师通过老兵的回忆谈话和文物大概讲述四渡赤水、巧渡金沙江、强渡大渡河、飞夺泸定桥、翻雪山过草地等史实

学生

观看图片以及老师生动的讲述了解长征的经过

体会长征中革命战士的精神

内化为行动

1935年10月,中共中央带领中央红军抵达陕甘革命根据地吴起镇。

1936年10月,红二方面军和红四方面军到达甘肃会宁地区,于红一方面军胜利会师。红军三大主力师会师,宣告长征胜利结束。

铁的意志 血的牺牲 换得伟大汇合——《会师歌》

讲授五:百川汇海

讲授六:微课——回顾路线

讲授七:长征的历史意义

教师

论从史出:教师给出三则材料并向学生提出问题:结合材料以及所学知识,归纳长征的意义,小组讨论2分钟。

学生

学生依学习小组进行仔细阅读材料,讨论与结合小组成员的想法回答问题。

播下了革命种子

打开了中国革命的新局面

粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,保存了党和红军的基干力量,使中国革命转危为安。

讲授:长征精神

1.身边的长征精神有哪些?

2.结合习主席的发言,激励学生弘扬长征精神!

1.回忆长征中革命战士的事迹,心中肃然起敬,并学习其精神。

2.七嘴八舌,踊跃回答问题。

教师:

学生:

六、板书设计

(一)开始:1934年10月,从江西瑞金出发

(三)遵义会议

中国工农红军长征

原因:

过程

意义:

第五次反“围剿”的失败

时间:1935年1月

内容:

意义:转折点、成熟的标志

(五)胜利结束:

1936年10月,三大主力会师于会宁

(二)湘江之战

(四)四渡赤水、巧渡金沙江、强渡大渡河

飞夺泸定桥、翻雪山过草地

播下了革命的种子,铸就了长征精神,打开了中国革命的新局面

七、教学反思

(一)本课知识点比较多;学生能对长征形成一个新认识。

(二)注意易错知识点:

1.中国工农红军的长征的起点:江西瑞金(或中央革命根据地)

2.红军长征结束的时间:1936年

3.结束的标志:三大主力会师

铭记长征精神,实现民族复兴

谢谢聆听!

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹