2021-2022学年部编版语文八年级下册第6课《阿西莫夫短文两篇》教案

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年部编版语文八年级下册第6课《阿西莫夫短文两篇》教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 106.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-01 23:30:35 | ||

图片预览

文档简介

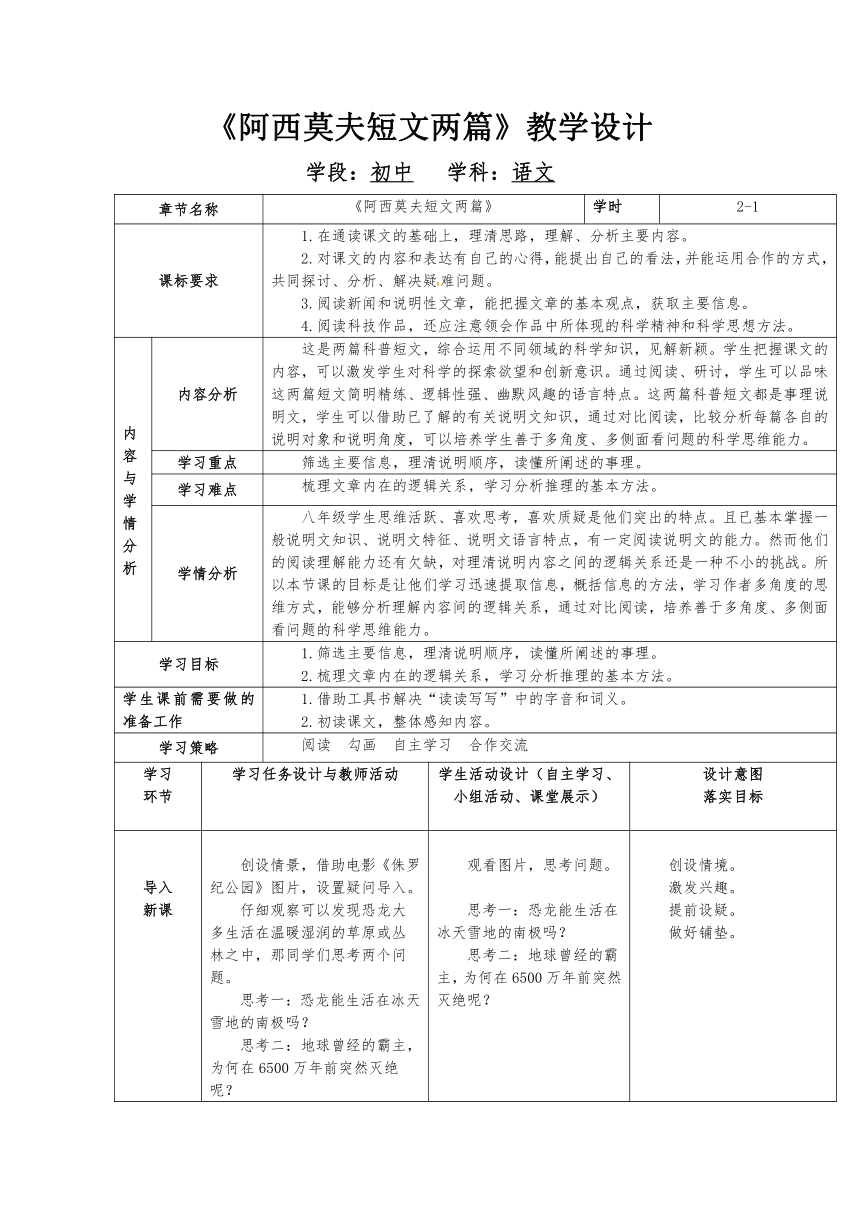

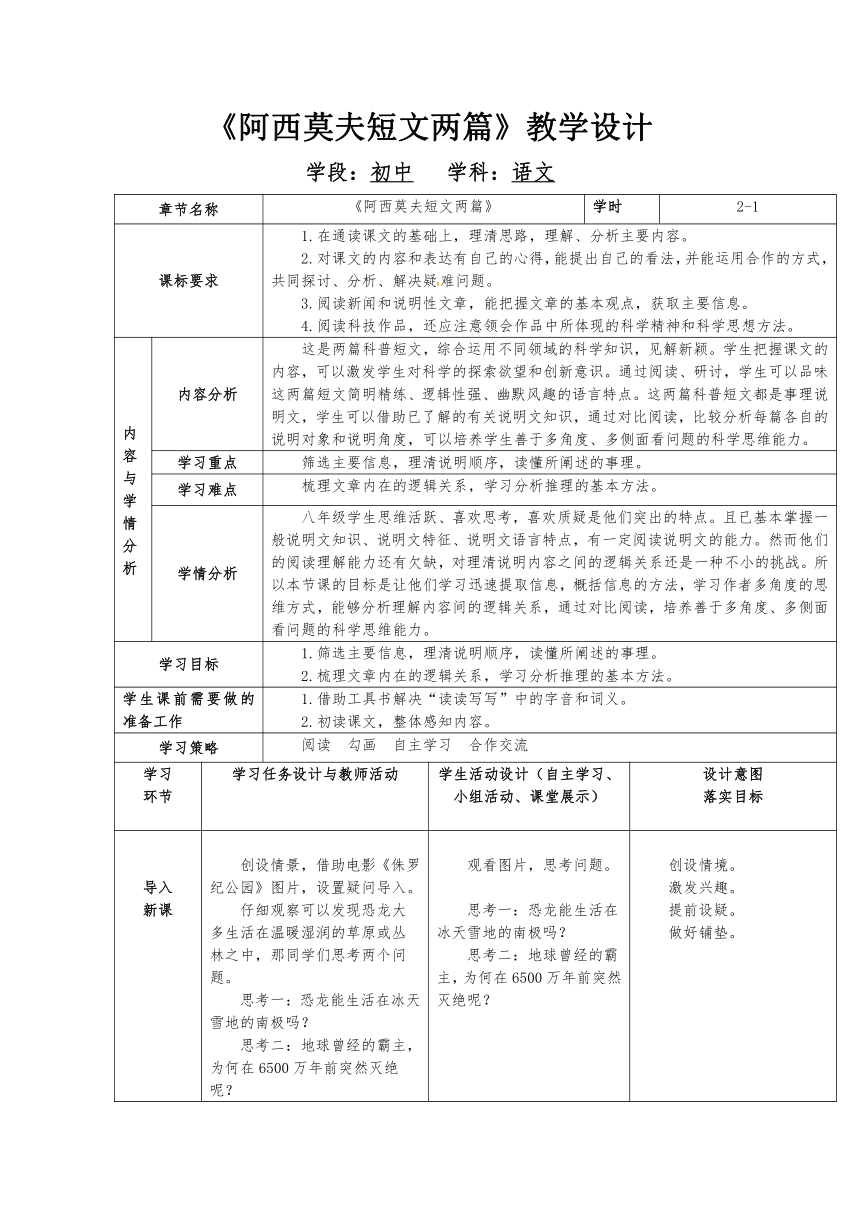

《阿西莫夫短文两篇》教学设计

学段:初中 学科:语文

章节名称 《阿西莫夫短文两篇》 学时 2-1

课标要求 1.在通读课文的基础上,理清思路,理解、分析主要内容。 2.对课文的内容和表达有自己的心得,能提出自己的看法,并能运用合作的方式,共同探讨、分析、解决疑难问题。 3.阅读新闻和说明性文章,能把握文章的基本观点,获取主要信息。 4.阅读科技作品,还应注意领会作品中所体现的科学精神和科学思想方法。

内容与学情分析 内容分析 这是两篇科普短文,综合运用不同领域的科学知识,见解新颖。学生把握课文的内容,可以激发学生对科学的探索欲望和创新意识。通过阅读、研讨,学生可以品味这两篇短文简明精练、逻辑性强、幽默风趣的语言特点。这两篇科普短文都是事理说明文,学生可以借助已了解的有关说明文知识,通过对比阅读,比较分析每篇各自的说明对象和说明角度,可以培养学生善于多角度、多侧面看问题的科学思维能力。

学习重点 筛选主要信息,理清说明顺序,读懂所阐述的事理。

学习难点 梳理文章内在的逻辑关系,学习分析推理的基本方法。

学情分析 八年级学生思维活跃、喜欢思考,喜欢质疑是他们突出的特点。且已基本掌握一般说明文知识、说明文特征、说明文语言特点,有一定阅读说明文的能力。然而他们的阅读理解能力还有欠缺,对理清说明内容之间的逻辑关系还是一种不小的挑战。所以本节课的目标是让他们学习迅速提取信息,概括信息的方法,学习作者多角度的思维方式,能够分析理解内容间的逻辑关系,通过对比阅读,培养善于多角度、多侧面看问题的科学思维能力。

学习目标 1.筛选主要信息,理清说明顺序,读懂所阐述的事理。 2.梳理文章内在的逻辑关系,学习分析推理的基本方法。

学生课前需要做的准备工作 1.借助工具书解决“读读写写”中的字音和词义。 2.初读课文,整体感知内容。

学习策略 阅读 勾画 自主学习 合作交流

学习 环节 学习任务设计与教师活动 学生活动设计(自主学习、小组活动、课堂展示) 设计意图 落实目标

导入 新课 创设情景,借助电影《侏罗纪公园》图片,设置疑问导入。 仔细观察可以发现恐龙大多生活在温暖湿润的草原或丛林之中,那同学们思考两个问题。 思考一:恐龙能生活在冰天雪地的南极吗? 思考二:地球曾经的霸主,为何在6500万年前突然灭绝呢? 带着这两个疑问我们开始《阿西莫夫短文两篇》的科普学习。 观看图片,思考问题。 思考一:恐龙能生活在冰天雪地的南极吗? 思考二:地球曾经的霸主,为何在6500万年前突然灭绝呢? 创设情境。 激发兴趣。 提前设疑。 做好铺垫。

活动一 检测预习验成果 1.学生介绍作者信息,教师补充。 2.多媒体出示本课重点字词,学生齐读,教师强调易错词语。 了解常识,积累字词,巩固基础。 培养学生课前预习的习惯,提高学生自主学习的能力。

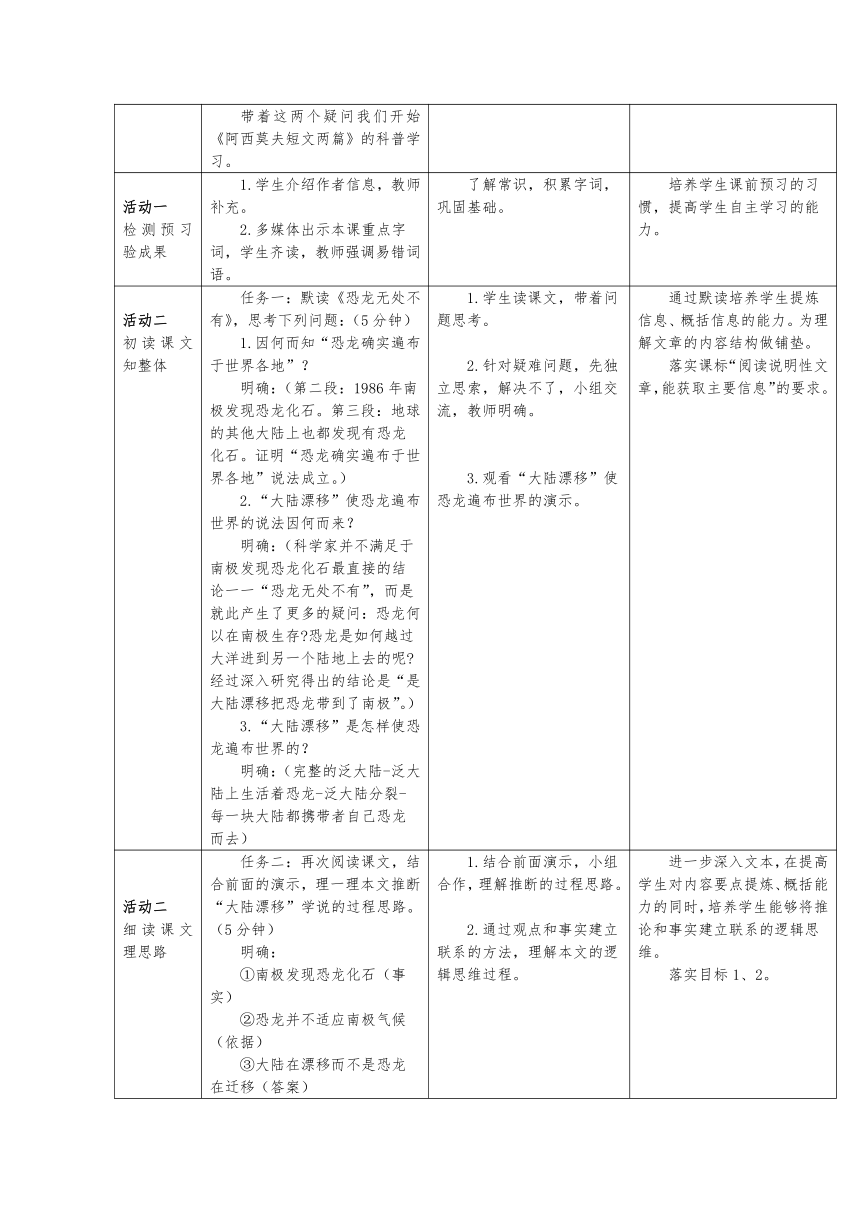

活动二 初读课文知整体 任务一:默读《恐龙无处不有》,思考下列问题:(5分钟) 1.因何而知“恐龙确实遍布于世界各地”? 明确:(第二段:1986年南极发现恐龙化石。第三段:地球的其他大陆上也都发现有恐龙化石。证明“恐龙确实遍布于世界各地”说法成立。) 2.“大陆漂移”使恐龙遍布世界的说法因何而来? 明确:(科学家并不满足于南极发现恐龙化石最直接的结论一一“恐龙无处不有”,而是就此产生了更多的疑问:恐龙何以在南极生存 恐龙是如何越过大洋进到另一个陆地上去的呢 经过深入研究得出的结论是“是大陆漂移把恐龙带到了南极”。) 3.“大陆漂移”是怎样使恐龙遍布世界的? 明确:(完整的泛大陆-泛大陆上生活着恐龙-泛大陆分裂-每一块大陆都携带者自己恐龙而去) 1.学生读课文,带着问题思考。 2.针对疑难问题,先独立思索,解决不了,小组交流,教师明确。 3.观看“大陆漂移”使恐龙遍布世界的演示。 通过默读培养学生提炼信息、概括信息的能力。为理解文章的内容结构做铺垫。 落实课标“阅读说明性文章,能获取主要信息”的要求。

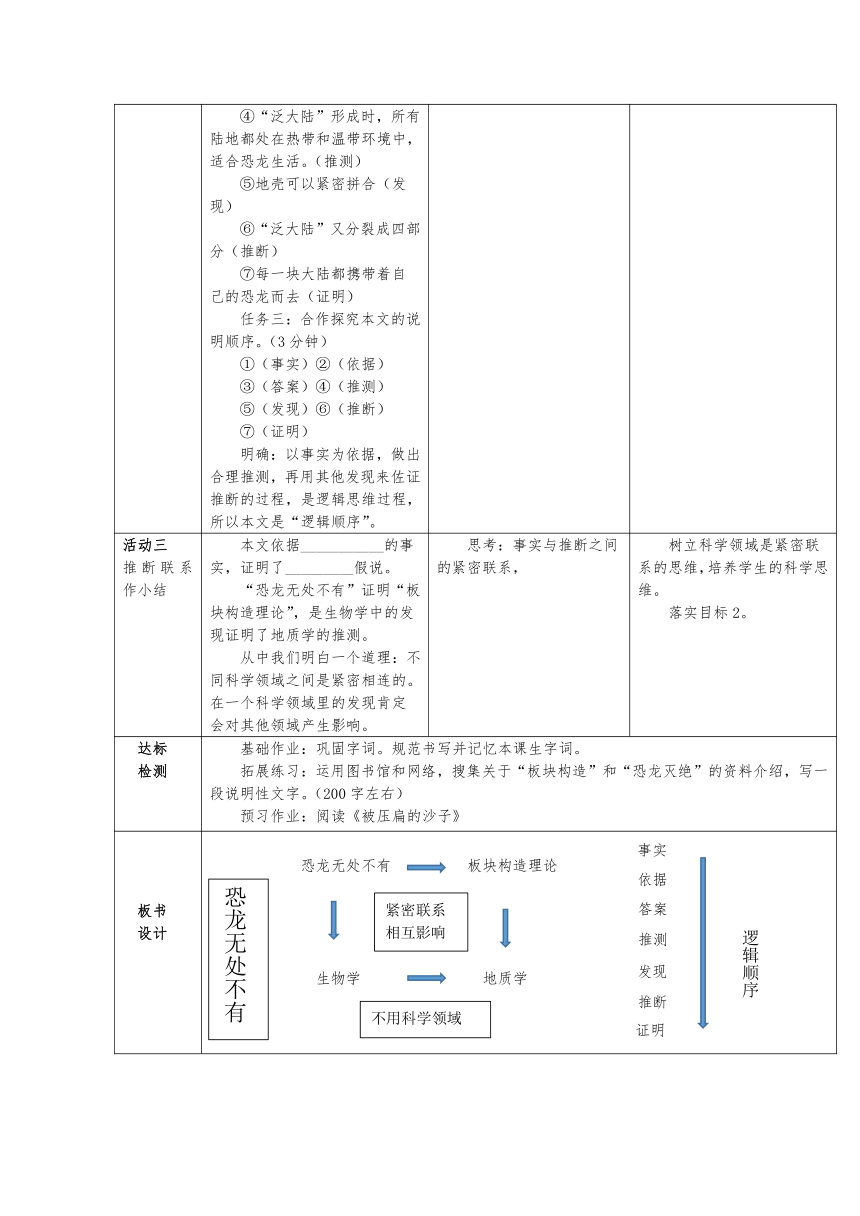

活动二 细读课文理思路 任务二:再次阅读课文,结合前面的演示,理一理本文推断“大陆漂移”学说的过程思路。(5分钟) 明确: ①南极发现恐龙化石(事实) ②恐龙并不适应南极气候(依据) ③大陆在漂移而不是恐龙在迁移(答案) ④“泛大陆”形成时,所有陆地都处在热带和温带环境中,适合恐龙生活。(推测) ⑤地壳可以紧密拼合(发现) ⑥“泛大陆”又分裂成四部分(推断) ⑦每一块大陆都携带着自己的恐龙而去(证明) 任务三:合作探究本文的说明顺序。(3分钟) ①(事实)②(依据) ③(答案)④(推测) ⑤(发现)⑥(推断) ⑦(证明) 明确:以事实为依据,做出合理推测,再用其他发现来佐证推断的过程,是逻辑思维过程,所以本文是“逻辑顺序”。 1.结合前面演示,小组合作,理解推断的过程思路。 2.通过观点和事实建立联系的方法,理解本文的逻辑思维过程。 进一步深入文本,在提高学生对内容要点提炼、概括能力的同时,培养学生能够将推论和事实建立联系的逻辑思维。 落实目标1、2。

活动三 推断联系作小结 本文依据___________的事实,证明了_________假说。 “恐龙无处不有”证明“板块构造理论”,是生物学中的发现证明了地质学的推测。 从中我们明白一个道理:不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域里的发现肯定会对其他领域产生影响。 思考:事实与推断之间的紧密联系, 树立科学领域是紧密联系的思维,培养学生的科学思维。 落实目标2。

达标 检测 基础作业:巩固字词。规范书写并记忆本课生字词。 拓展练习:运用图书馆和网络,搜集关于“板块构造”和“恐龙灭绝”的资料介绍,写一段说明性文字。(200字左右) 预习作业:阅读《被压扁的沙子》

板书 设计 恐龙无处不有 板块构造理论 生物学 地质学

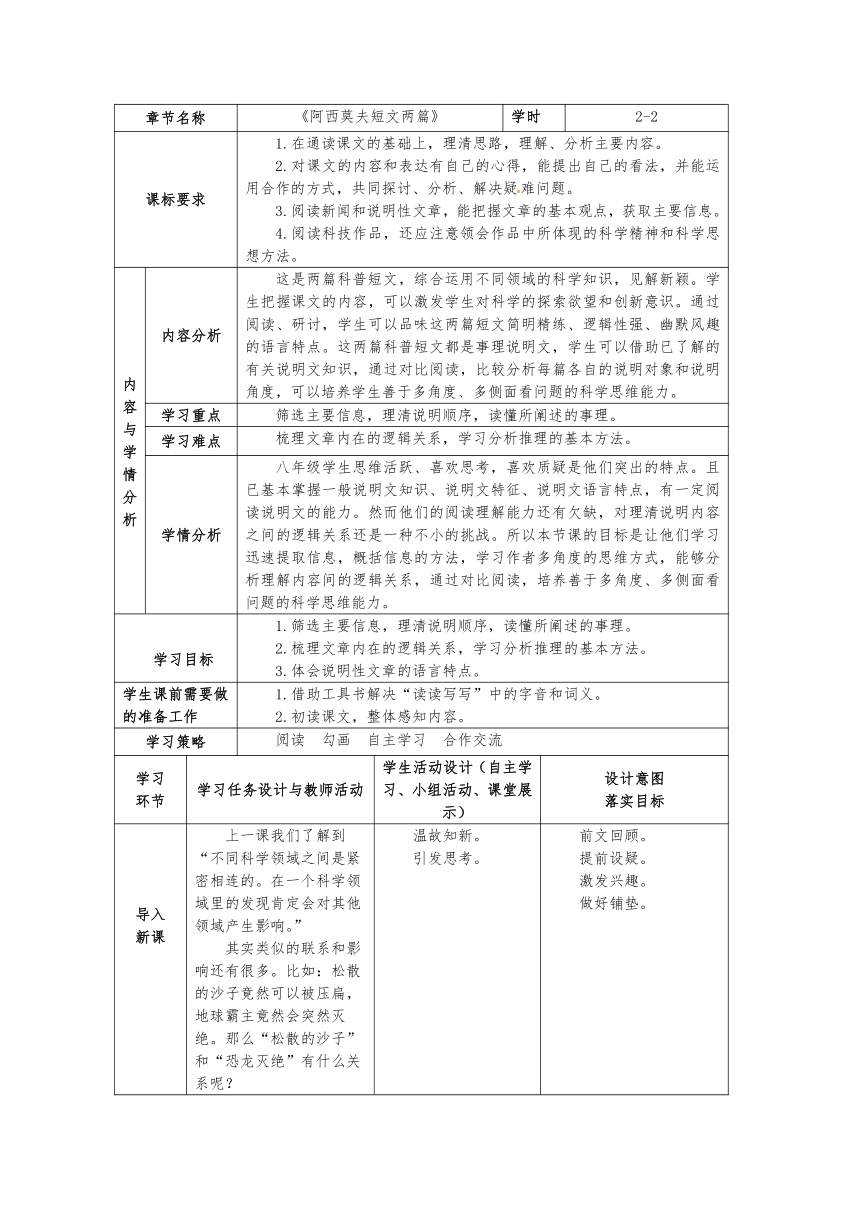

章节名称 《阿西莫夫短文两篇》 学时 2-2

课标要求 1.在通读课文的基础上,理清思路,理解、分析主要内容。 2.对课文的内容和表达有自己的心得,能提出自己的看法,并能运用合作的方式,共同探讨、分析、解决疑难问题。 3.阅读新闻和说明性文章,能把握文章的基本观点,获取主要信息。 4.阅读科技作品,还应注意领会作品中所体现的科学精神和科学思想方法。

内容与学情分析 内容分析 这是两篇科普短文,综合运用不同领域的科学知识,见解新颖。学生把握课文的内容,可以激发学生对科学的探索欲望和创新意识。通过阅读、研讨,学生可以品味这两篇短文简明精练、逻辑性强、幽默风趣的语言特点。这两篇科普短文都是事理说明文,学生可以借助已了解的有关说明文知识,通过对比阅读,比较分析每篇各自的说明对象和说明角度,可以培养学生善于多角度、多侧面看问题的科学思维能力。

学习重点 筛选主要信息,理清说明顺序,读懂所阐述的事理。

学习难点 梳理文章内在的逻辑关系,学习分析推理的基本方法。

学情分析 八年级学生思维活跃、喜欢思考,喜欢质疑是他们突出的特点。且已基本掌握一般说明文知识、说明文特征、说明文语言特点,有一定阅读说明文的能力。然而他们的阅读理解能力还有欠缺,对理清说明内容之间的逻辑关系还是一种不小的挑战。所以本节课的目标是让他们学习迅速提取信息,概括信息的方法,学习作者多角度的思维方式,能够分析理解内容间的逻辑关系,通过对比阅读,培养善于多角度、多侧面看问题的科学思维能力。

学习目标 1.筛选主要信息,理清说明顺序,读懂所阐述的事理。 2.梳理文章内在的逻辑关系,学习分析推理的基本方法。 3.体会说明性文章的语言特点。

学生课前需要做的准备工作 1.借助工具书解决“读读写写”中的字音和词义。 2.初读课文,整体感知内容。

学习策略 阅读 勾画 自主学习 合作交流

学习 环节 学习任务设计与教师活动 学生活动设计(自主学习、小组活动、课堂展示) 设计意图 落实目标

导入 新课 上一课我们了解到“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域里的发现肯定会对其他领域产生影响。” 其实类似的联系和影响还有很多。比如:松散的沙子竟然可以被压扁,地球霸主竟然会突然灭绝。那么“松散的沙子”和“恐龙灭绝”有什么关系呢? 温故知新。 引发思考。 前文回顾。 提前设疑。 激发兴趣。 做好铺垫。

活动一 浏览课文寻观点 任务一:浏览课文,找一找对于6500万年前恐龙的灭绝,科学界存在着哪两种对立的说法?各自的依据是什么?(4分钟) 明确: 1.陨石撞击说 第二段:6500万年前形成的沉积物中发现了含量异常丰富的稀有金属铱。推测一个巨大的小行星或彗星撞击地球导致包括所有恐龙在内的许多地球生物灭绝。 2.火山爆发说 第三段:地球突然经历了一个火山爆发期,许多火山同时喷发。造成一个使生物大量灭绝的巨大灾难。 1.浏览课文。 2.寻找关键信息点。 3.整合信息资源。 通过浏览培养学生快速寻找关键信息的能力。

活动二 再读课文明过程 任务二:第6段:“为此,科学家们一直都在努力寻找证据来验证这两种理论。”科学家们是如何验证的?结果如何呢?请同学们梳理课文7—17段,分析科学家们寻找证据验证两种理论的过程。(5分钟) 提示: 1.作者为什么用大量笔墨介绍斯石英? 2.科学家们在拉顿地区6500万年前的岩层里检测出了什么? 明确: 通过事物的特点,推究形成的条件,最终确定形成的原因,这是逻辑思维的过程。 任务三:科学家们寻找证据验证两种理论的过程如何体现了“不同科学领域之间是紧密相连的”? 明确: 1.被压扁的沙子变为斯石英,这是物理学和地质学的发现。 2.进而证明了天体撞击的推测,这是对天文学的影响。 3.又进一步验证了恐龙灭绝的原因,这是对生物学的影响。 1.了解说明事物的特点。 2.把握说明事物间的联系。 3.推理验证的过程。 培养学生逻辑思维能力,能够将事物特征与条件推理相结合。 落实课标“理清思路,理解、分析主要内容”的要求。 落实目标1、2。

活动三 赏析语言品特点 任务四:找出文中哪些句子能够体现本文语言严谨准确、幽默亲切的特点。(5分钟) 可根据实际情况给出例句,引导学生抓重点句、关键词。 1.一立方英寸被压扁的沙子比一立方英寸普通沙子要重得多。 2.似乎可以肯定地说,斯石英也应该出现在压力极高的地壳深处。 3.你也可以在真空中对金刚石加热。 学生跳读课文,自主寻找相关语句,讨论、品析语言特点。 引导学生在品味语言中感受本文的语言特点,作者的语言风格,体味说明方法的作用。 落实目标4。

活动四 对照分析找异同 任务五:比较分析两篇文章,两篇文章都提到了“恐龙灭绝”这一现象,它在两篇文章中的作用一样吗?两文又有哪些相同之处呢? 明确:不同 1.在《恐龙无处不有》中,“恐龙灭绝”作为事实证据,推论出地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动的结果。 2.在《被压扁的沙子》中,通过6500万年前形成的岩层含有斯石英的事实依据,推论出“恐龙灭绝”的原因。 可见,“恐龙灭绝”这一现象,在两篇文章中的作用是不一样的。 明确:相同 1.文体相同,内容相关。 2.说明顺序相同(逻辑顺序) 3.说明语言特点相同:逻辑清楚,准确简练,浅显易懂。 小组讨论,分析两篇文章寻找异同。 体会选用的材料不同,所说明的主要问题也不同。 落实目标3。

活动五 观看视频再认识 播放关于恐龙灭绝的科普视频。 观看视频,进一步直观地理解本文内容。 更直观的了解恐龙灭绝的原因,也给学生带来新的思考。

达标 检测 基础作业:巩固字词。规范书写并记忆本课生字词。 拓展练习:课外类比阅读《谁最先发现了恐龙》 预习作业:阅读《大雁归来》

板书 设计 陨石撞击说 恐龙灭绝的两种原因 火山爆发说 斯石英的形成 恐龙灭绝 撞击造成恐龙灭绝

学段:初中 学科:语文

章节名称 《阿西莫夫短文两篇》 学时 2-1

课标要求 1.在通读课文的基础上,理清思路,理解、分析主要内容。 2.对课文的内容和表达有自己的心得,能提出自己的看法,并能运用合作的方式,共同探讨、分析、解决疑难问题。 3.阅读新闻和说明性文章,能把握文章的基本观点,获取主要信息。 4.阅读科技作品,还应注意领会作品中所体现的科学精神和科学思想方法。

内容与学情分析 内容分析 这是两篇科普短文,综合运用不同领域的科学知识,见解新颖。学生把握课文的内容,可以激发学生对科学的探索欲望和创新意识。通过阅读、研讨,学生可以品味这两篇短文简明精练、逻辑性强、幽默风趣的语言特点。这两篇科普短文都是事理说明文,学生可以借助已了解的有关说明文知识,通过对比阅读,比较分析每篇各自的说明对象和说明角度,可以培养学生善于多角度、多侧面看问题的科学思维能力。

学习重点 筛选主要信息,理清说明顺序,读懂所阐述的事理。

学习难点 梳理文章内在的逻辑关系,学习分析推理的基本方法。

学情分析 八年级学生思维活跃、喜欢思考,喜欢质疑是他们突出的特点。且已基本掌握一般说明文知识、说明文特征、说明文语言特点,有一定阅读说明文的能力。然而他们的阅读理解能力还有欠缺,对理清说明内容之间的逻辑关系还是一种不小的挑战。所以本节课的目标是让他们学习迅速提取信息,概括信息的方法,学习作者多角度的思维方式,能够分析理解内容间的逻辑关系,通过对比阅读,培养善于多角度、多侧面看问题的科学思维能力。

学习目标 1.筛选主要信息,理清说明顺序,读懂所阐述的事理。 2.梳理文章内在的逻辑关系,学习分析推理的基本方法。

学生课前需要做的准备工作 1.借助工具书解决“读读写写”中的字音和词义。 2.初读课文,整体感知内容。

学习策略 阅读 勾画 自主学习 合作交流

学习 环节 学习任务设计与教师活动 学生活动设计(自主学习、小组活动、课堂展示) 设计意图 落实目标

导入 新课 创设情景,借助电影《侏罗纪公园》图片,设置疑问导入。 仔细观察可以发现恐龙大多生活在温暖湿润的草原或丛林之中,那同学们思考两个问题。 思考一:恐龙能生活在冰天雪地的南极吗? 思考二:地球曾经的霸主,为何在6500万年前突然灭绝呢? 带着这两个疑问我们开始《阿西莫夫短文两篇》的科普学习。 观看图片,思考问题。 思考一:恐龙能生活在冰天雪地的南极吗? 思考二:地球曾经的霸主,为何在6500万年前突然灭绝呢? 创设情境。 激发兴趣。 提前设疑。 做好铺垫。

活动一 检测预习验成果 1.学生介绍作者信息,教师补充。 2.多媒体出示本课重点字词,学生齐读,教师强调易错词语。 了解常识,积累字词,巩固基础。 培养学生课前预习的习惯,提高学生自主学习的能力。

活动二 初读课文知整体 任务一:默读《恐龙无处不有》,思考下列问题:(5分钟) 1.因何而知“恐龙确实遍布于世界各地”? 明确:(第二段:1986年南极发现恐龙化石。第三段:地球的其他大陆上也都发现有恐龙化石。证明“恐龙确实遍布于世界各地”说法成立。) 2.“大陆漂移”使恐龙遍布世界的说法因何而来? 明确:(科学家并不满足于南极发现恐龙化石最直接的结论一一“恐龙无处不有”,而是就此产生了更多的疑问:恐龙何以在南极生存 恐龙是如何越过大洋进到另一个陆地上去的呢 经过深入研究得出的结论是“是大陆漂移把恐龙带到了南极”。) 3.“大陆漂移”是怎样使恐龙遍布世界的? 明确:(完整的泛大陆-泛大陆上生活着恐龙-泛大陆分裂-每一块大陆都携带者自己恐龙而去) 1.学生读课文,带着问题思考。 2.针对疑难问题,先独立思索,解决不了,小组交流,教师明确。 3.观看“大陆漂移”使恐龙遍布世界的演示。 通过默读培养学生提炼信息、概括信息的能力。为理解文章的内容结构做铺垫。 落实课标“阅读说明性文章,能获取主要信息”的要求。

活动二 细读课文理思路 任务二:再次阅读课文,结合前面的演示,理一理本文推断“大陆漂移”学说的过程思路。(5分钟) 明确: ①南极发现恐龙化石(事实) ②恐龙并不适应南极气候(依据) ③大陆在漂移而不是恐龙在迁移(答案) ④“泛大陆”形成时,所有陆地都处在热带和温带环境中,适合恐龙生活。(推测) ⑤地壳可以紧密拼合(发现) ⑥“泛大陆”又分裂成四部分(推断) ⑦每一块大陆都携带着自己的恐龙而去(证明) 任务三:合作探究本文的说明顺序。(3分钟) ①(事实)②(依据) ③(答案)④(推测) ⑤(发现)⑥(推断) ⑦(证明) 明确:以事实为依据,做出合理推测,再用其他发现来佐证推断的过程,是逻辑思维过程,所以本文是“逻辑顺序”。 1.结合前面演示,小组合作,理解推断的过程思路。 2.通过观点和事实建立联系的方法,理解本文的逻辑思维过程。 进一步深入文本,在提高学生对内容要点提炼、概括能力的同时,培养学生能够将推论和事实建立联系的逻辑思维。 落实目标1、2。

活动三 推断联系作小结 本文依据___________的事实,证明了_________假说。 “恐龙无处不有”证明“板块构造理论”,是生物学中的发现证明了地质学的推测。 从中我们明白一个道理:不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域里的发现肯定会对其他领域产生影响。 思考:事实与推断之间的紧密联系, 树立科学领域是紧密联系的思维,培养学生的科学思维。 落实目标2。

达标 检测 基础作业:巩固字词。规范书写并记忆本课生字词。 拓展练习:运用图书馆和网络,搜集关于“板块构造”和“恐龙灭绝”的资料介绍,写一段说明性文字。(200字左右) 预习作业:阅读《被压扁的沙子》

板书 设计 恐龙无处不有 板块构造理论 生物学 地质学

章节名称 《阿西莫夫短文两篇》 学时 2-2

课标要求 1.在通读课文的基础上,理清思路,理解、分析主要内容。 2.对课文的内容和表达有自己的心得,能提出自己的看法,并能运用合作的方式,共同探讨、分析、解决疑难问题。 3.阅读新闻和说明性文章,能把握文章的基本观点,获取主要信息。 4.阅读科技作品,还应注意领会作品中所体现的科学精神和科学思想方法。

内容与学情分析 内容分析 这是两篇科普短文,综合运用不同领域的科学知识,见解新颖。学生把握课文的内容,可以激发学生对科学的探索欲望和创新意识。通过阅读、研讨,学生可以品味这两篇短文简明精练、逻辑性强、幽默风趣的语言特点。这两篇科普短文都是事理说明文,学生可以借助已了解的有关说明文知识,通过对比阅读,比较分析每篇各自的说明对象和说明角度,可以培养学生善于多角度、多侧面看问题的科学思维能力。

学习重点 筛选主要信息,理清说明顺序,读懂所阐述的事理。

学习难点 梳理文章内在的逻辑关系,学习分析推理的基本方法。

学情分析 八年级学生思维活跃、喜欢思考,喜欢质疑是他们突出的特点。且已基本掌握一般说明文知识、说明文特征、说明文语言特点,有一定阅读说明文的能力。然而他们的阅读理解能力还有欠缺,对理清说明内容之间的逻辑关系还是一种不小的挑战。所以本节课的目标是让他们学习迅速提取信息,概括信息的方法,学习作者多角度的思维方式,能够分析理解内容间的逻辑关系,通过对比阅读,培养善于多角度、多侧面看问题的科学思维能力。

学习目标 1.筛选主要信息,理清说明顺序,读懂所阐述的事理。 2.梳理文章内在的逻辑关系,学习分析推理的基本方法。 3.体会说明性文章的语言特点。

学生课前需要做的准备工作 1.借助工具书解决“读读写写”中的字音和词义。 2.初读课文,整体感知内容。

学习策略 阅读 勾画 自主学习 合作交流

学习 环节 学习任务设计与教师活动 学生活动设计(自主学习、小组活动、课堂展示) 设计意图 落实目标

导入 新课 上一课我们了解到“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域里的发现肯定会对其他领域产生影响。” 其实类似的联系和影响还有很多。比如:松散的沙子竟然可以被压扁,地球霸主竟然会突然灭绝。那么“松散的沙子”和“恐龙灭绝”有什么关系呢? 温故知新。 引发思考。 前文回顾。 提前设疑。 激发兴趣。 做好铺垫。

活动一 浏览课文寻观点 任务一:浏览课文,找一找对于6500万年前恐龙的灭绝,科学界存在着哪两种对立的说法?各自的依据是什么?(4分钟) 明确: 1.陨石撞击说 第二段:6500万年前形成的沉积物中发现了含量异常丰富的稀有金属铱。推测一个巨大的小行星或彗星撞击地球导致包括所有恐龙在内的许多地球生物灭绝。 2.火山爆发说 第三段:地球突然经历了一个火山爆发期,许多火山同时喷发。造成一个使生物大量灭绝的巨大灾难。 1.浏览课文。 2.寻找关键信息点。 3.整合信息资源。 通过浏览培养学生快速寻找关键信息的能力。

活动二 再读课文明过程 任务二:第6段:“为此,科学家们一直都在努力寻找证据来验证这两种理论。”科学家们是如何验证的?结果如何呢?请同学们梳理课文7—17段,分析科学家们寻找证据验证两种理论的过程。(5分钟) 提示: 1.作者为什么用大量笔墨介绍斯石英? 2.科学家们在拉顿地区6500万年前的岩层里检测出了什么? 明确: 通过事物的特点,推究形成的条件,最终确定形成的原因,这是逻辑思维的过程。 任务三:科学家们寻找证据验证两种理论的过程如何体现了“不同科学领域之间是紧密相连的”? 明确: 1.被压扁的沙子变为斯石英,这是物理学和地质学的发现。 2.进而证明了天体撞击的推测,这是对天文学的影响。 3.又进一步验证了恐龙灭绝的原因,这是对生物学的影响。 1.了解说明事物的特点。 2.把握说明事物间的联系。 3.推理验证的过程。 培养学生逻辑思维能力,能够将事物特征与条件推理相结合。 落实课标“理清思路,理解、分析主要内容”的要求。 落实目标1、2。

活动三 赏析语言品特点 任务四:找出文中哪些句子能够体现本文语言严谨准确、幽默亲切的特点。(5分钟) 可根据实际情况给出例句,引导学生抓重点句、关键词。 1.一立方英寸被压扁的沙子比一立方英寸普通沙子要重得多。 2.似乎可以肯定地说,斯石英也应该出现在压力极高的地壳深处。 3.你也可以在真空中对金刚石加热。 学生跳读课文,自主寻找相关语句,讨论、品析语言特点。 引导学生在品味语言中感受本文的语言特点,作者的语言风格,体味说明方法的作用。 落实目标4。

活动四 对照分析找异同 任务五:比较分析两篇文章,两篇文章都提到了“恐龙灭绝”这一现象,它在两篇文章中的作用一样吗?两文又有哪些相同之处呢? 明确:不同 1.在《恐龙无处不有》中,“恐龙灭绝”作为事实证据,推论出地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动的结果。 2.在《被压扁的沙子》中,通过6500万年前形成的岩层含有斯石英的事实依据,推论出“恐龙灭绝”的原因。 可见,“恐龙灭绝”这一现象,在两篇文章中的作用是不一样的。 明确:相同 1.文体相同,内容相关。 2.说明顺序相同(逻辑顺序) 3.说明语言特点相同:逻辑清楚,准确简练,浅显易懂。 小组讨论,分析两篇文章寻找异同。 体会选用的材料不同,所说明的主要问题也不同。 落实目标3。

活动五 观看视频再认识 播放关于恐龙灭绝的科普视频。 观看视频,进一步直观地理解本文内容。 更直观的了解恐龙灭绝的原因,也给学生带来新的思考。

达标 检测 基础作业:巩固字词。规范书写并记忆本课生字词。 拓展练习:课外类比阅读《谁最先发现了恐龙》 预习作业:阅读《大雁归来》

板书 设计 陨石撞击说 恐龙灭绝的两种原因 火山爆发说 斯石英的形成 恐龙灭绝 撞击造成恐龙灭绝

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读