第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(共23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 37.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-31 14:50:11 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

第1课

中国古代政治制度的

形成与发展

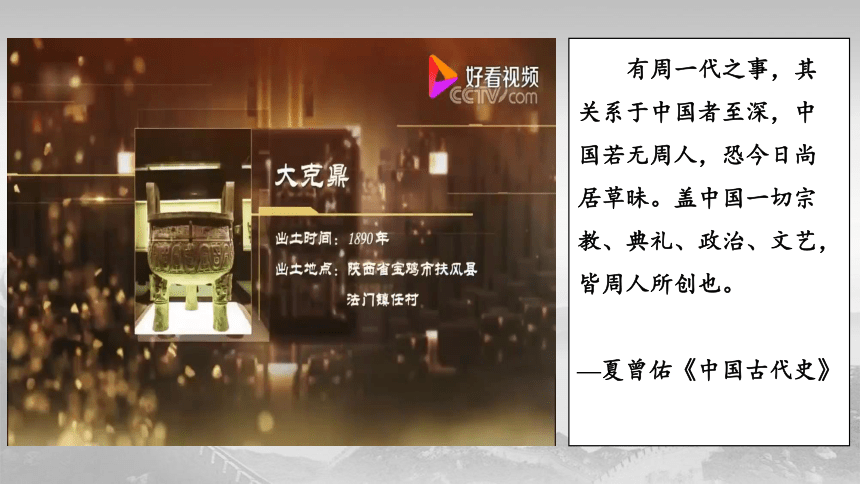

有周一代之事,其关系于中国者至深,中国若无周人,恐今日尚居草昧。盖中国一切宗教、典礼、政治、文艺,皆周人所创也。

—夏曾佑《中国古代史》

自主学习任务一:

1.西周分封制

目的、对象、内容、作用

2.西周宗法制

核心、作用及其与分封制的关系

分封制:解决权力分配问题,从此天下归周。国家从血缘部落到天下共主。

宗法制:解决权力继承问题,从此天下归宗。王权从多子到一子。

礼乐制:解决权力认同问题,从此天下归心。统治秩序制度化、和谐化。

一、先秦时期的政治制度

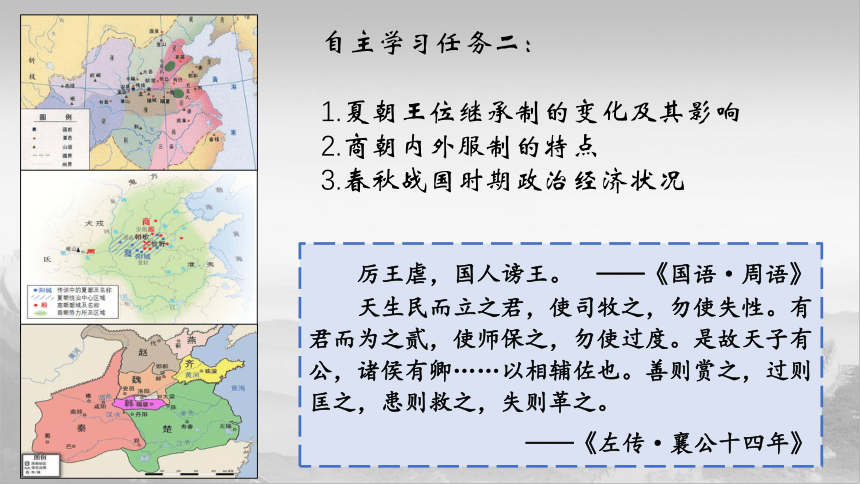

自主学习任务二:

1.夏朝王位继承制的变化及其影响

2.商朝内外服制的特点

3.春秋战国时期政治经济状况

厉王虐,国人谤王。 ——《国语·周语》

天生民而立之君,使司牧之,勿使失性。有君而为之贰,使师保之,勿使过度。是故天子有公,诸侯有卿……以相辅佐也。善则赏之,过则匡之,患则救之,失则革之。

——《左传·襄公十四年》

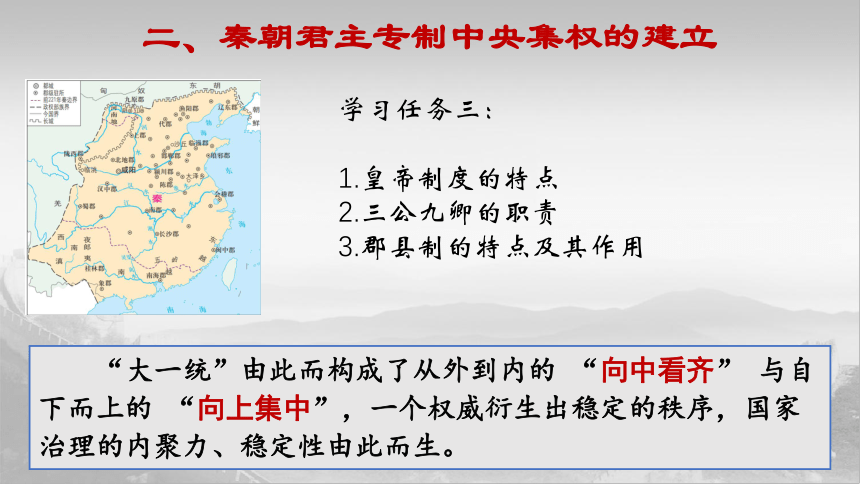

二、秦朝君主专制中央集权的建立

学习任务三:

1.皇帝制度的特点

2.三公九卿的职责

3.郡县制的特点及其作用

“大一统”由此而构成了从外到内的 “向中看齐” 与自下而上的 “向上集中”,一个权威衍生出稳定的秩序,国家治理的内聚力、稳定性由此而生。

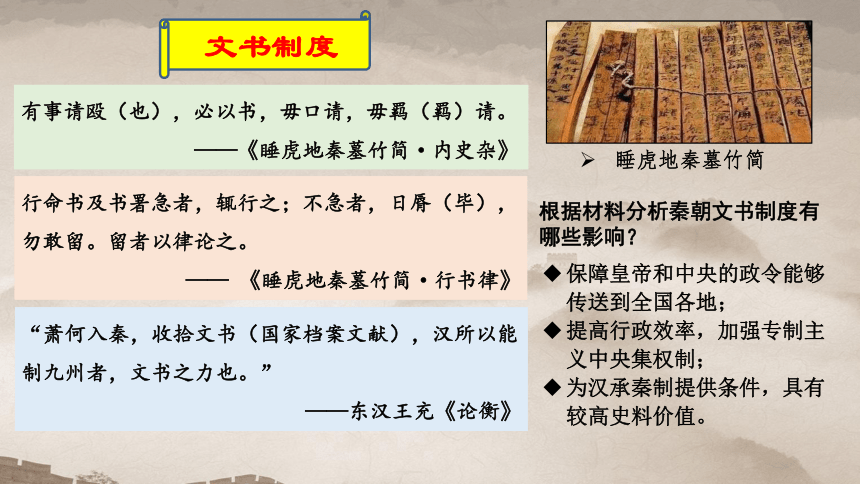

有事请殴(也),必以书,毋口请,毋羁(羁)请。

——《睡虎地秦墓竹简·内史杂》

行命书及书署急者,辄行之;不急者,日脣(毕),勿敢留。留者以律论之。

—— 《睡虎地秦墓竹简·行书律》

“萧何入秦,收拾文书(国家档案文献),汉所以能制九州者,文书之力也。”

——东汉王充《论衡》

睡虎地秦墓竹简

根据材料分析秦朝文书制度有哪些影响?

保障皇帝和中央的政令能够传送到全国各地;

提高行政效率,加强专制主义中央集权制;

为汉承秦制提供条件,具有较高史料价值。

文书制度

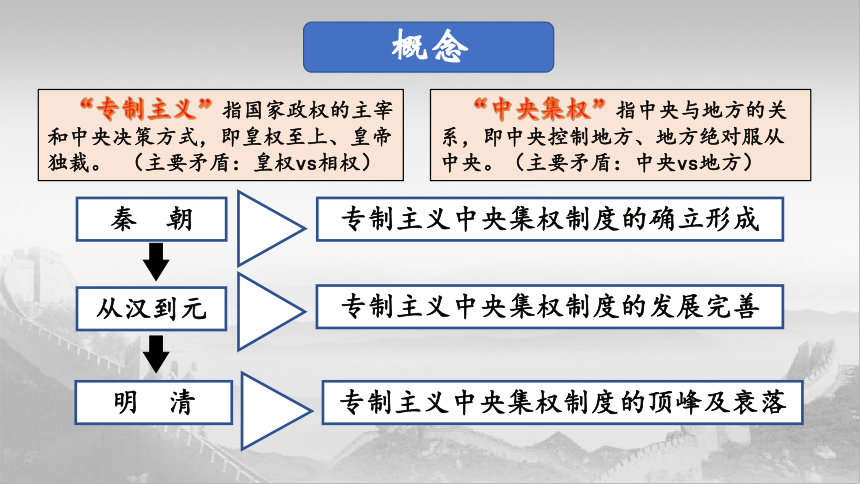

概念

“专制主义”指国家政权的主宰和中央决策方式,即皇权至上、皇帝独裁。 (主要矛盾:皇权vs相权)

“中央集权”指中央与地方的关系,即中央控制地方、地方绝对服从中央。(主要矛盾:中央vs地方)

秦 朝

专制主义中央集权制度的确立形成

从汉到元

专制主义中央集权制度的发展完善

明 清

专制主义中央集权制度的顶峰及衰落

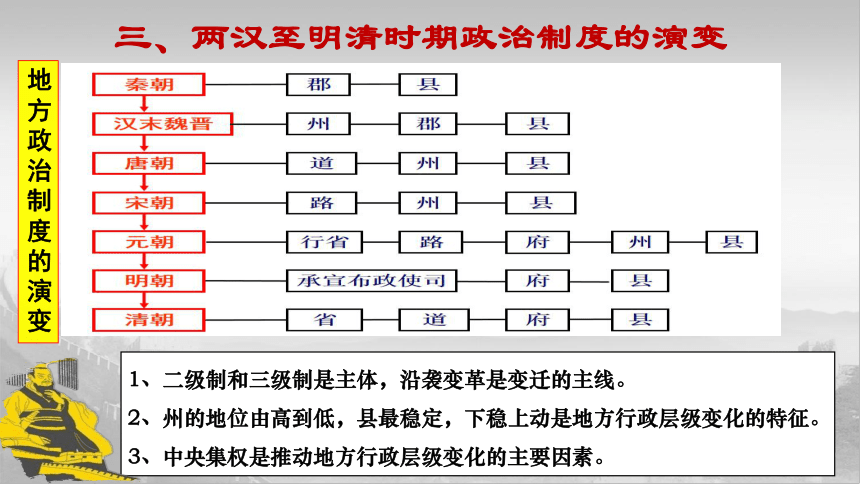

地方政治制度的演变

1、二级制和三级制是主体,沿袭变革是变迁的主线。

2、州的地位由高到低,县最稳定,下稳上动是地方行政层级变化的特征。

3、中央集权是推动地方行政层级变化的主要因素。

三、两汉至明清时期政治制度的演变

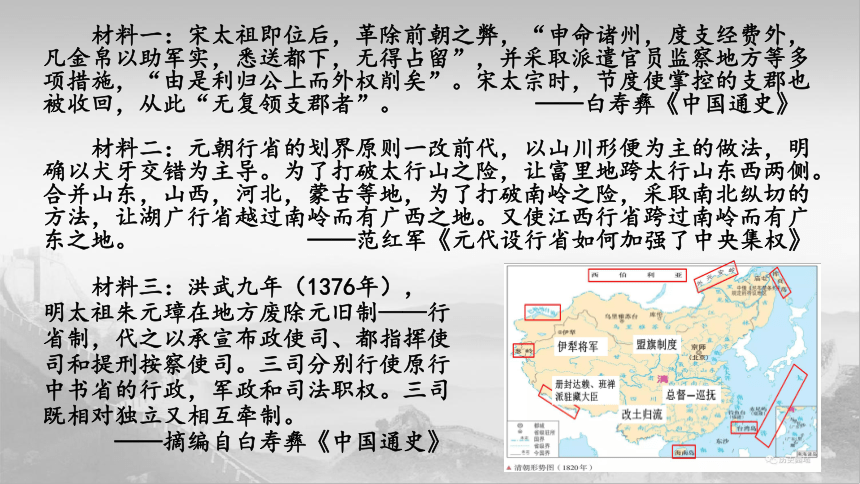

材料一:宋太祖即位后,革除前朝之弊,“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留”,并采取派遣官员监察地方等多项措施,“由是利归公上而外权削矣”。宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回,从此“无复领支郡者”。 ——白寿彝《中国通史》

材料二:元朝行省的划界原则一改前代,以山川形便为主的做法,明确以犬牙交错为主导。为了打破太行山之险,让富里地跨太行山东西两侧。合并山东,山西,河北,蒙古等地,为了打破南岭之险,采取南北纵切的方法,让湖广行省越过南岭而有广西之地。又使江西行省跨过南岭而有广东之地。 ——范红军《元代设行省如何加强了中央集权》

材料三:洪武九年(1376年),明太祖朱元璋在地方废除元旧制——行省制,代之以承宣布政使司、都指挥使司和提刑按察使司。三司分别行使原行中书省的行政,军政和司法职权。三司既相对独立又相互牵制。

——摘编自白寿彝《中国通史》

阶 段 朝代 地方制度(措施) 对中央集权影响

形成 秦 郡县制 加 强

巩 固 汉初 郡国并行 削 弱

武帝 推恩令,十三州部刺史 加 强

完善 唐 节度使,发展为藩镇割据 削 弱

加 强 宋 收兵权建禁军;派文官设通判;掌控赋税 加强;但三冗; 积贫积弱

新 发 展 元 行省制,宣慰司,宣政院辖地 加强,重大变革, 省制开端

明 废行省,设三司 加 强

清 督抚制度 加 强

中央集权的发展——地方行政制度的演变

趋势:中央权力不断加强;

地方权力不断削弱

学习任务四:

请指出左侧图片反映的各是什么制度?并分别简述相权的变化。

三、两汉至明清时期政治制度的演变

中书省最高长官为中书令,太子充任。其下有左右丞相各一人,“统六官,率百司,居令之次,令缺,则总省事,佐天子,理万机”。

——《元史》

陛下,我认为应该……

陛下呀,请您……

讨厌,你们合起来管我

汉 武 帝 刘 彻 (前 141 年 前 87 年 在 位) 丞相 结局 任职时间

窦婴 免职 1年2月

许昌 免职 3年8月

田蚡 去世 3年9月

薛泽 免职 7年6月

公孙弘 去世 2年4月

李蔡 畏罪自杀 3年

严青翟 畏罪自杀 2年10月

赵周 下狱死 2年7月

石庆 去世 8年3月

公孙贺 下狱死 12年2月

刘屈嫠 下狱死 1年2月

田千秋 去世 2年

A、减少丞相专权

B、警告下任丞相

频繁换相

光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。

——《后汉书·仲长统列传》

建兴元年秋八月,忽有边报说:“魏调五路大兵,来取西川;……已先报知丞相,丞相不知为何,数日不出视事。”

后主听罢大惊,即差近侍赍旨,宣召孔明入朝。使命去了半日,回报:“丞相府下人言,丞相染病不出。”后主转慌;次日,又命董允、杜琼,去丞相卧榻前,告此大事。董、杜二人到丞相府前,皆不得入。 ……

次日,后主车驾亲至相府。 ……门吏曰:“不知(丞相)在何处。只有丞相钧旨,教挡住百官,勿得辄入。”后主乃下车步行,独进第三重门,见孔明独倚竹杖,在小池边观鱼。后主在后立久,乃徐徐而言曰:“丞相安乐否?” ……

——《三国演义》第八十五回

(1)皇权不断强化,相权不断削弱

宰相制度沿着相权的步步削弱,君权的逐渐强化这条主线发展演变。

(2)内朝官向外朝官转化

内朝在牵制、架空外朝的同时,逐渐发展为制度化、合法化的外朝中央机构。

(3)宰相职位的设置由实位转向虚位

由实位到虚位反映的是宰相权限及权威的下降,宰相不在专职是对相权的限制压缩。

(4)宰相权力不断分化

宰相既实行分权,在同一机构中,往往设置几个宰相职位,又注重事权的相对集中,弥补分权效率低下的弊端。

讨论:皇帝能否“随心所欲”?

例一:唐玄宗

712年称帝,是年28岁;740年见到22岁的杨玉环,是年56岁;755年,安禄山反叛,是年71岁;756年仓皇弃京外逃,被逼缢死贵妃,是年72岁;762年病死,是年78岁。

例二:明王朝的“断头政治”

嘉靖帝为争自己的父亲之地位,与内阁严重不和,导致二十七年中只跟群臣们见过四次面,平均七年出席早朝一次,政务自然不能不荒废。

万历帝:试图立宠妃之子,违反“立嫡立长”规则,与大臣们冷战十多年。

董仲舒特别提出以灾异作为天意的表现,以灾异来制约皇帝的行为。譬如,风调雨顺之年是皇帝顺应天意的表征,灾异剧变则是皇帝行事有悖天意的预警。因此遇有灾异,皇帝要避正殿、撤、减服,朝会不奏乐,甚至下诏罪己,倾听百官意见,在政策措施上也要采取一些宽刑减赋之举。这从汉时起,直到明清成为一种制度,这种制度是从天人感应之说派生而来的。这种制度也是皇帝制度的重要内容。

这种制度在实践中起着两个作用:一是在灾异之年,人民生活困苦,或惶惶不安之时,可以借此缓和矛盾,安定人心。二是地主阶级也企图通过所谓的上天示警来为整个地主阶级的利益而限制皇帝的权力。

“权势不可以借人”

“能独断者故可以为天下王”

——《韩非子》

政治制度是现实的,每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处则仍可不变,于是每一项制度,便可循其正常轨道而发展。此即是此一项制度之自然生长。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

课堂总结

有中央 未集权

有中央 有集权

贵族等级分封制

君主专制中央集权制

课后探究一:中国古代为什么会建立起君主专制中央集权制度?

课后探究二:评价中国古代政治制度

专制政体是既无法律又无规章,由单独一个人按照一己意志与反复无常的性情领导一切。

——孟德斯鸠《论法的精神》

中华帝国只是一艘破败不堪的旧船,只是幸运地有了几住谨慎的船长才使它在近150年间没有沉没。它那巨大的躯壳使周围的邻国见了害怕。假如来了一个无能之辈掌舵,那船上的纪律与安全就完了……

——马嘎尔尼

中国古代政治这一制度体系,比较有效地维持了政治秩序的稳定,有利于在统治集团中吸纳社会精英,形成较高素质的官僚队伍。

——张岂之《中国历史十五讲》

感 谢 !

第1课

中国古代政治制度的

形成与发展

有周一代之事,其关系于中国者至深,中国若无周人,恐今日尚居草昧。盖中国一切宗教、典礼、政治、文艺,皆周人所创也。

—夏曾佑《中国古代史》

自主学习任务一:

1.西周分封制

目的、对象、内容、作用

2.西周宗法制

核心、作用及其与分封制的关系

分封制:解决权力分配问题,从此天下归周。国家从血缘部落到天下共主。

宗法制:解决权力继承问题,从此天下归宗。王权从多子到一子。

礼乐制:解决权力认同问题,从此天下归心。统治秩序制度化、和谐化。

一、先秦时期的政治制度

自主学习任务二:

1.夏朝王位继承制的变化及其影响

2.商朝内外服制的特点

3.春秋战国时期政治经济状况

厉王虐,国人谤王。 ——《国语·周语》

天生民而立之君,使司牧之,勿使失性。有君而为之贰,使师保之,勿使过度。是故天子有公,诸侯有卿……以相辅佐也。善则赏之,过则匡之,患则救之,失则革之。

——《左传·襄公十四年》

二、秦朝君主专制中央集权的建立

学习任务三:

1.皇帝制度的特点

2.三公九卿的职责

3.郡县制的特点及其作用

“大一统”由此而构成了从外到内的 “向中看齐” 与自下而上的 “向上集中”,一个权威衍生出稳定的秩序,国家治理的内聚力、稳定性由此而生。

有事请殴(也),必以书,毋口请,毋羁(羁)请。

——《睡虎地秦墓竹简·内史杂》

行命书及书署急者,辄行之;不急者,日脣(毕),勿敢留。留者以律论之。

—— 《睡虎地秦墓竹简·行书律》

“萧何入秦,收拾文书(国家档案文献),汉所以能制九州者,文书之力也。”

——东汉王充《论衡》

睡虎地秦墓竹简

根据材料分析秦朝文书制度有哪些影响?

保障皇帝和中央的政令能够传送到全国各地;

提高行政效率,加强专制主义中央集权制;

为汉承秦制提供条件,具有较高史料价值。

文书制度

概念

“专制主义”指国家政权的主宰和中央决策方式,即皇权至上、皇帝独裁。 (主要矛盾:皇权vs相权)

“中央集权”指中央与地方的关系,即中央控制地方、地方绝对服从中央。(主要矛盾:中央vs地方)

秦 朝

专制主义中央集权制度的确立形成

从汉到元

专制主义中央集权制度的发展完善

明 清

专制主义中央集权制度的顶峰及衰落

地方政治制度的演变

1、二级制和三级制是主体,沿袭变革是变迁的主线。

2、州的地位由高到低,县最稳定,下稳上动是地方行政层级变化的特征。

3、中央集权是推动地方行政层级变化的主要因素。

三、两汉至明清时期政治制度的演变

材料一:宋太祖即位后,革除前朝之弊,“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留”,并采取派遣官员监察地方等多项措施,“由是利归公上而外权削矣”。宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回,从此“无复领支郡者”。 ——白寿彝《中国通史》

材料二:元朝行省的划界原则一改前代,以山川形便为主的做法,明确以犬牙交错为主导。为了打破太行山之险,让富里地跨太行山东西两侧。合并山东,山西,河北,蒙古等地,为了打破南岭之险,采取南北纵切的方法,让湖广行省越过南岭而有广西之地。又使江西行省跨过南岭而有广东之地。 ——范红军《元代设行省如何加强了中央集权》

材料三:洪武九年(1376年),明太祖朱元璋在地方废除元旧制——行省制,代之以承宣布政使司、都指挥使司和提刑按察使司。三司分别行使原行中书省的行政,军政和司法职权。三司既相对独立又相互牵制。

——摘编自白寿彝《中国通史》

阶 段 朝代 地方制度(措施) 对中央集权影响

形成 秦 郡县制 加 强

巩 固 汉初 郡国并行 削 弱

武帝 推恩令,十三州部刺史 加 强

完善 唐 节度使,发展为藩镇割据 削 弱

加 强 宋 收兵权建禁军;派文官设通判;掌控赋税 加强;但三冗; 积贫积弱

新 发 展 元 行省制,宣慰司,宣政院辖地 加强,重大变革, 省制开端

明 废行省,设三司 加 强

清 督抚制度 加 强

中央集权的发展——地方行政制度的演变

趋势:中央权力不断加强;

地方权力不断削弱

学习任务四:

请指出左侧图片反映的各是什么制度?并分别简述相权的变化。

三、两汉至明清时期政治制度的演变

中书省最高长官为中书令,太子充任。其下有左右丞相各一人,“统六官,率百司,居令之次,令缺,则总省事,佐天子,理万机”。

——《元史》

陛下,我认为应该……

陛下呀,请您……

讨厌,你们合起来管我

汉 武 帝 刘 彻 (前 141 年 前 87 年 在 位) 丞相 结局 任职时间

窦婴 免职 1年2月

许昌 免职 3年8月

田蚡 去世 3年9月

薛泽 免职 7年6月

公孙弘 去世 2年4月

李蔡 畏罪自杀 3年

严青翟 畏罪自杀 2年10月

赵周 下狱死 2年7月

石庆 去世 8年3月

公孙贺 下狱死 12年2月

刘屈嫠 下狱死 1年2月

田千秋 去世 2年

A、减少丞相专权

B、警告下任丞相

频繁换相

光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。

——《后汉书·仲长统列传》

建兴元年秋八月,忽有边报说:“魏调五路大兵,来取西川;……已先报知丞相,丞相不知为何,数日不出视事。”

后主听罢大惊,即差近侍赍旨,宣召孔明入朝。使命去了半日,回报:“丞相府下人言,丞相染病不出。”后主转慌;次日,又命董允、杜琼,去丞相卧榻前,告此大事。董、杜二人到丞相府前,皆不得入。 ……

次日,后主车驾亲至相府。 ……门吏曰:“不知(丞相)在何处。只有丞相钧旨,教挡住百官,勿得辄入。”后主乃下车步行,独进第三重门,见孔明独倚竹杖,在小池边观鱼。后主在后立久,乃徐徐而言曰:“丞相安乐否?” ……

——《三国演义》第八十五回

(1)皇权不断强化,相权不断削弱

宰相制度沿着相权的步步削弱,君权的逐渐强化这条主线发展演变。

(2)内朝官向外朝官转化

内朝在牵制、架空外朝的同时,逐渐发展为制度化、合法化的外朝中央机构。

(3)宰相职位的设置由实位转向虚位

由实位到虚位反映的是宰相权限及权威的下降,宰相不在专职是对相权的限制压缩。

(4)宰相权力不断分化

宰相既实行分权,在同一机构中,往往设置几个宰相职位,又注重事权的相对集中,弥补分权效率低下的弊端。

讨论:皇帝能否“随心所欲”?

例一:唐玄宗

712年称帝,是年28岁;740年见到22岁的杨玉环,是年56岁;755年,安禄山反叛,是年71岁;756年仓皇弃京外逃,被逼缢死贵妃,是年72岁;762年病死,是年78岁。

例二:明王朝的“断头政治”

嘉靖帝为争自己的父亲之地位,与内阁严重不和,导致二十七年中只跟群臣们见过四次面,平均七年出席早朝一次,政务自然不能不荒废。

万历帝:试图立宠妃之子,违反“立嫡立长”规则,与大臣们冷战十多年。

董仲舒特别提出以灾异作为天意的表现,以灾异来制约皇帝的行为。譬如,风调雨顺之年是皇帝顺应天意的表征,灾异剧变则是皇帝行事有悖天意的预警。因此遇有灾异,皇帝要避正殿、撤、减服,朝会不奏乐,甚至下诏罪己,倾听百官意见,在政策措施上也要采取一些宽刑减赋之举。这从汉时起,直到明清成为一种制度,这种制度是从天人感应之说派生而来的。这种制度也是皇帝制度的重要内容。

这种制度在实践中起着两个作用:一是在灾异之年,人民生活困苦,或惶惶不安之时,可以借此缓和矛盾,安定人心。二是地主阶级也企图通过所谓的上天示警来为整个地主阶级的利益而限制皇帝的权力。

“权势不可以借人”

“能独断者故可以为天下王”

——《韩非子》

政治制度是现实的,每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处则仍可不变,于是每一项制度,便可循其正常轨道而发展。此即是此一项制度之自然生长。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

课堂总结

有中央 未集权

有中央 有集权

贵族等级分封制

君主专制中央集权制

课后探究一:中国古代为什么会建立起君主专制中央集权制度?

课后探究二:评价中国古代政治制度

专制政体是既无法律又无规章,由单独一个人按照一己意志与反复无常的性情领导一切。

——孟德斯鸠《论法的精神》

中华帝国只是一艘破败不堪的旧船,只是幸运地有了几住谨慎的船长才使它在近150年间没有沉没。它那巨大的躯壳使周围的邻国见了害怕。假如来了一个无能之辈掌舵,那船上的纪律与安全就完了……

——马嘎尔尼

中国古代政治这一制度体系,比较有效地维持了政治秩序的稳定,有利于在统治集团中吸纳社会精英,形成较高素质的官僚队伍。

——张岂之《中国历史十五讲》

感 谢 !

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理