北京课改版物理八年级全一册课时同步作业:第五章 简单机械 单元练习(有答案)

文档属性

| 名称 | 北京课改版物理八年级全一册课时同步作业:第五章 简单机械 单元练习(有答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 305.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京课改版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-03-30 22:57:00 | ||

图片预览

文档简介

第五章 简单机械 自我综合评价

一、单项选择题(每题3分,共36分)

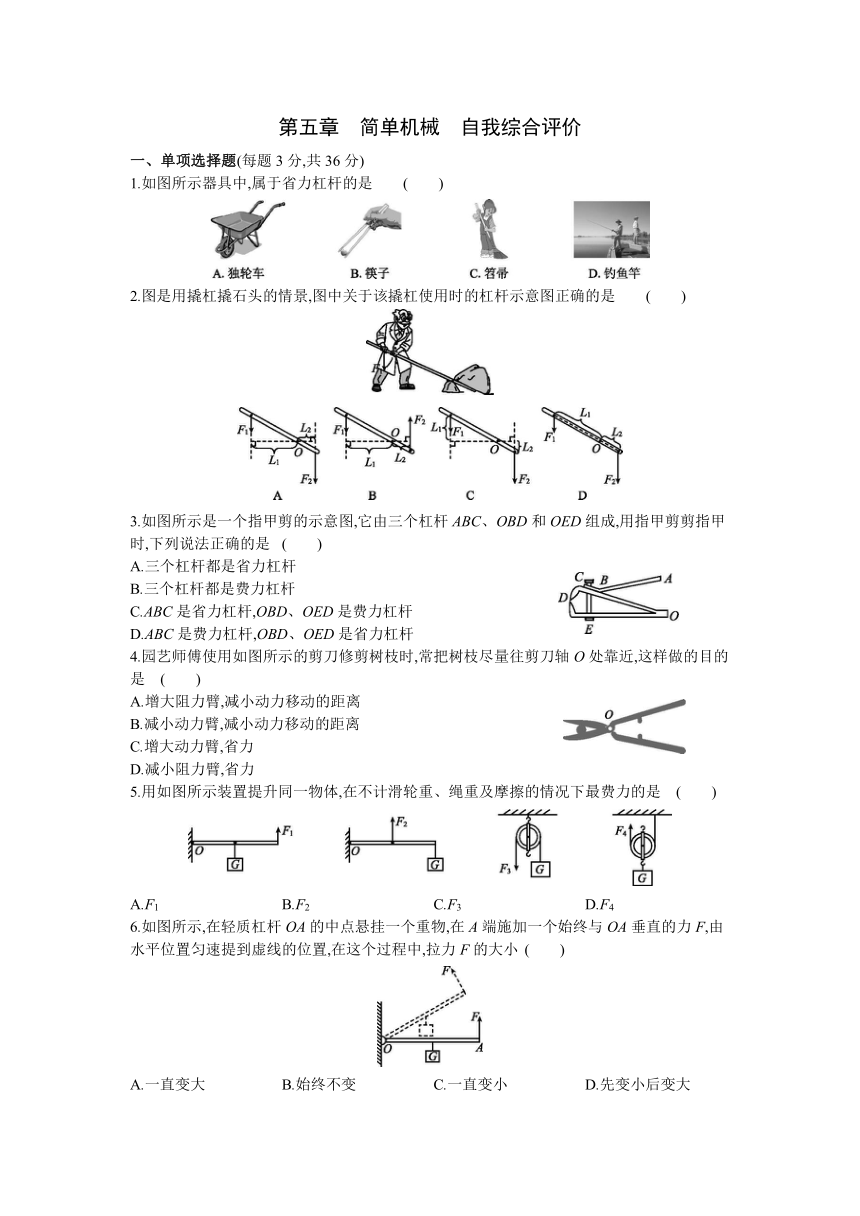

1.如图所示器具中,属于省力杠杆的是 ( )

2.图是用撬杠撬石头的情景,图中关于该撬杠使用时的杠杆示意图正确的是 ( )

3.如图所示是一个指甲剪的示意图,它由三个杠杆ABC、OBD和OED组成,用指甲剪剪指甲时,下列说法正确的是 ( )

A.三个杠杆都是省力杠杆

B.三个杠杆都是费力杠杆

C.ABC是省力杠杆,OBD、OED是费力杠杆

D.ABC是费力杠杆,OBD、OED是省力杠杆

4.园艺师傅使用如图所示的剪刀修剪树枝时,常把树枝尽量往剪刀轴O处靠近,这样做的目的是 ( )

A.增大阻力臂,减小动力移动的距离

B.减小动力臂,减小动力移动的距离

C.增大动力臂,省力

D.减小阻力臂,省力

5.用如图所示装置提升同一物体,在不计滑轮重、绳重及摩擦的情况下最费力的是 ( )

A.F1 B.F2 C.F3 D.F4

6.如图所示,在轻质杠杆OA的中点悬挂一个重物,在A端施加一个始终与OA垂直的力F,由水平位置匀速提到虚线的位置,在这个过程中,拉力F的大小 ( )

A.一直变大 B.始终不变 C.一直变小 D.先变小后变大

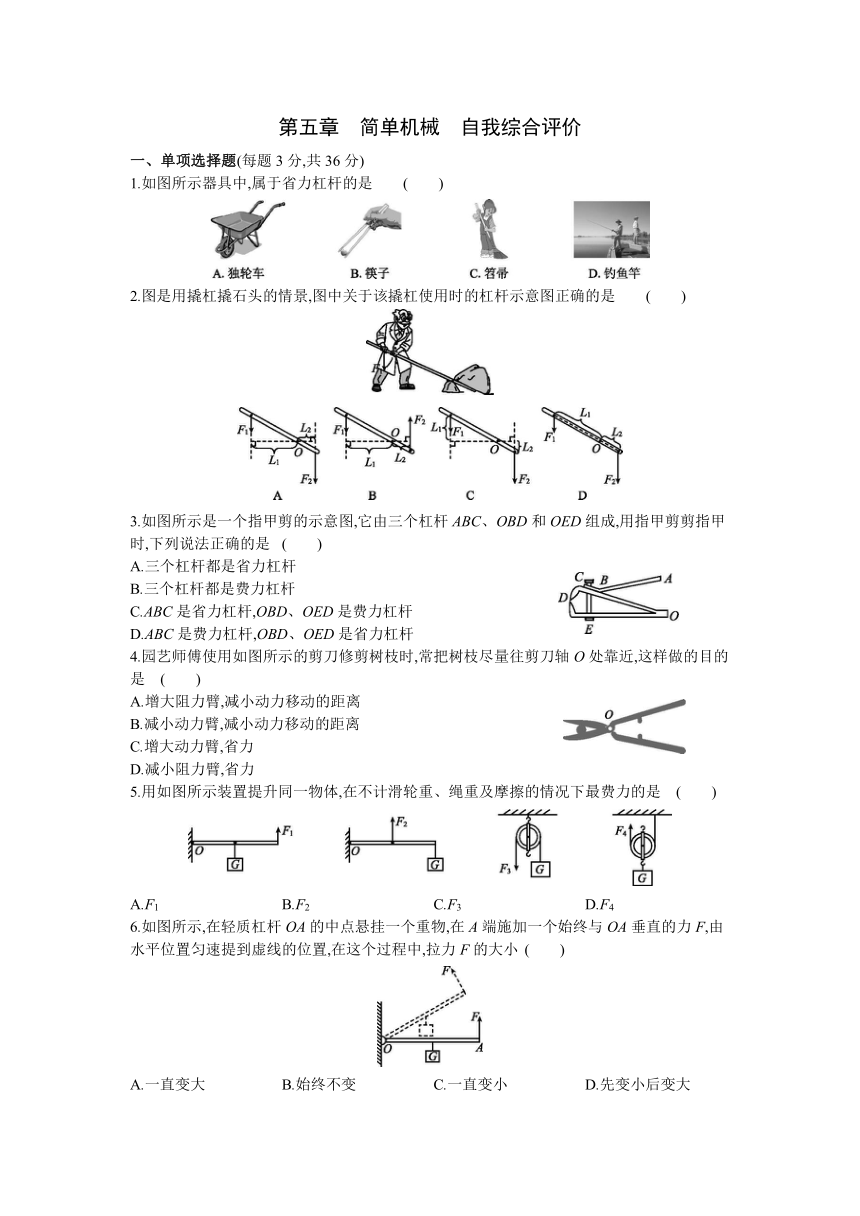

7.如图所示为探究杠杆平衡条件的实验装置,若每个钩码的质量为50 g,为了让杠杆在水平位置平衡,下列判断正确的是(g取10 N/kg) ( )

A.在A点挂4个钩码能使杠杆平衡

B.在B点用弹簧测力计竖直向下拉,当示数为0.5 N时,能使杠杆平衡

C.用弹簧测力计在B点拉,无论如何改变用力方向都要省力

D.用弹簧测力计在A点拉,无论如何改变用力方向都要费力

8.如图所示,同一物体沿相同水平地面做匀速直线移动,拉力分别为F甲、F乙、F丙,不计绳重、滑轮重及滑轮摩擦,比较它们的大小,则 ( )

A.F甲F乙>F丙

C.F甲>F乙=F丙 D.F甲=F乙>F丙

9.如图所示,不计绳重及摩擦,米袋总重为800 N,而绳上吊着的静止的“绅士”重500 N,则米袋对地面的压力为( )

A.500 N B.250 N

C.300 N D.800 N

10.如图所示,各滑轮组中,物体重力都是G,不计绳重、滑轮重及摩擦,使物体匀速上升,其中拉力最小的是 ( )

A.F1 B.F2

C.F3 D.F4

11.如图所示,用20 N的拉力向上拉动绳子,使重50 N的物体5 s内匀速升高5 m(不计绳重和摩擦)。则下列说法不正确的是 ( )

A.绳子自由端移动的距离为15 m

B.动滑轮重为10 N

C.物体上升的速度为1 m/s

D.绳子自由端移动的速度为6 m/s

12.高速铁路的输电线无论冬、夏都需要绷直,以保障列车电极与输电线的良好接触。图为输电线的牵引装置工作原理图。钢绳通过滑轮组悬挂30个相同的坠砣,每个坠砣的重力为150 N,若某段时间内坠砣串下降了20 cm,不计滑轮和钢绳自重及摩擦,则下列说法正确的是 ( )

A.滑轮A为动滑轮,滑轮B为定滑轮

B.钢绳上的拉力为150 N

C.输电线P端受到的拉力大小为9×103 N

D.输电线P端向左移动了40 cm

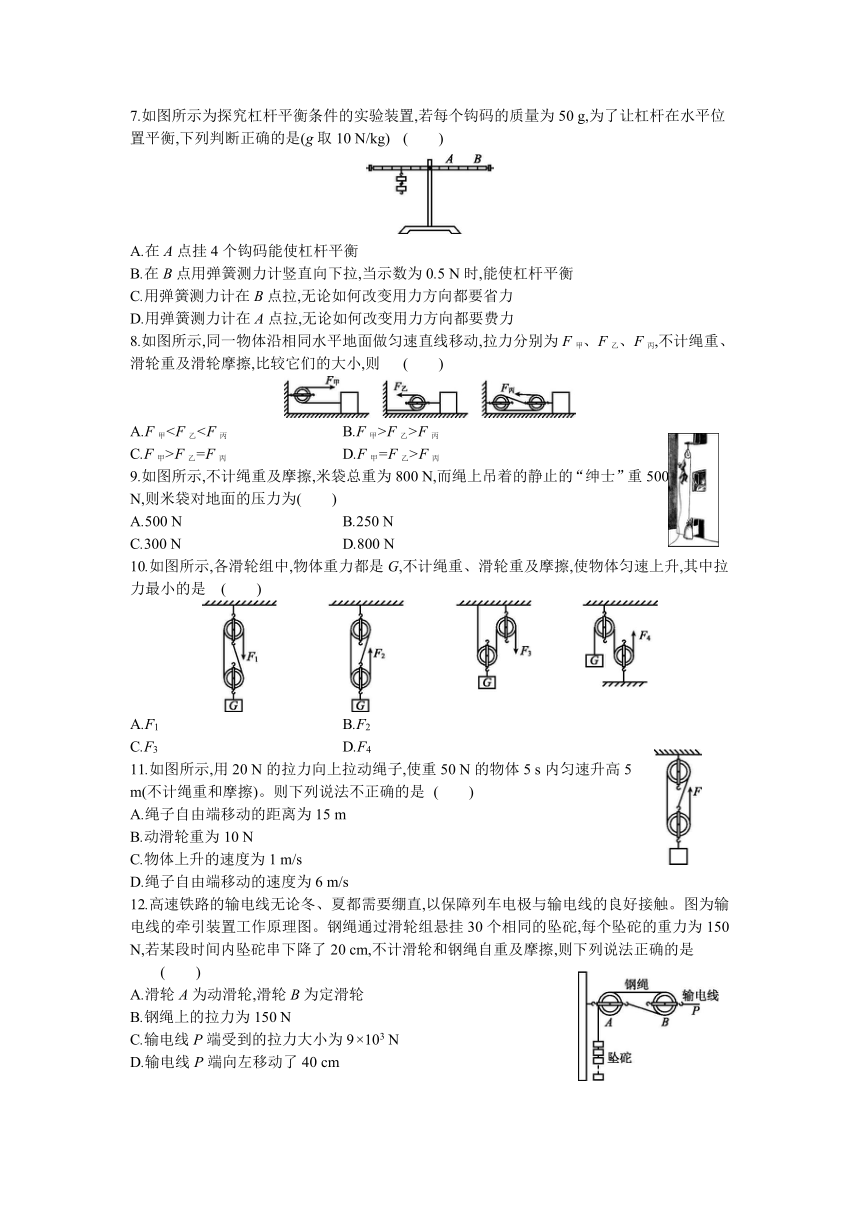

二、多项选择题(每题4分,共8分)

13.调节杠杆水平平衡后,在支点O两侧挂的钩码如图所示,此时杠杆失去平衡。为使杠杆重新平衡,应采用的措施是 ( )

A.把右侧的钩码去掉一个

B.把左侧的钩码向左移动一格

C.在左侧的钩码下增加一个钩码

D.在右侧的钩码下增加一个钩码,并向左移动一格

14.如图所示滑轮组,不计机械自重及滑轮摩擦,当用力拉动物体A向左匀速运动的过程中,若物体与地面间摩擦力的大小f=18 N,绳端移动的速度为0.6 m/s,则下列说法正确的是 ( )

A.弹簧测力计的示数是18 N B.拉力F的大小是6 N

C.物体A移动的速度是0.6 m/s D.物体在4 s内通过的距离是0.8 m

三、实验解答题(共32分)

15.(6分)(1)如图所示,轻质杠杆的A点挂一重物G,绳受的拉力为F2,O为杠杆的支点。请在杠杆的端点B处画出使杠杆保持静止的最小的力F1的示意图,并作出F2的力臂L2。

(2)用如图所示的滑轮组提升重35 N的物体,绳子能够承受的最大拉力为15 N,假设动滑轮重、绳重和摩擦均不计,在图中画出滑轮组绳子的绕法。

16.(6分)小华通过实验探究“杠杆平衡时动力臂和动力的关系”。

(1)实验中保持杠杆在水平位置平衡,目的是可以直接从杠杆上读出 。

(2)实验过程中,保持阻力、阻力臂不变,在杠杆水平平衡时,测出每一组动力臂L1和动力F1的数据,并利用实验数据绘制了L1与F1的关系图像,如图所示。请根据图像推算,当L1为0.6 m时,F1为 N。

17.(12分)在“探究杠杆的平衡条件”的实验中:

(1)将如图甲所示的装置放在水平桌面上,发现杠杆的左端高于右端,则应调节杠杆两端的平衡螺母向 (选填“左”或“右”)端移动,直到杠杆水平平衡。

(2)杠杆平衡后,若在图乙中的B位置挂2个钩码,则应在A位置挂 个相同的钩码,才能使杠杆在水平位置保持平衡。

(3)如图丙所示,在B位置仍挂2个钩码,改用弹簧测力计在C位置竖直向上拉,使杠杆保持水平平衡。若此时将弹簧测力计改为斜向右上方拉,要使杠杆仍然保持水平平衡,拉力F的大小将 (选填“变大”“变小”或“不变”),原因是 。

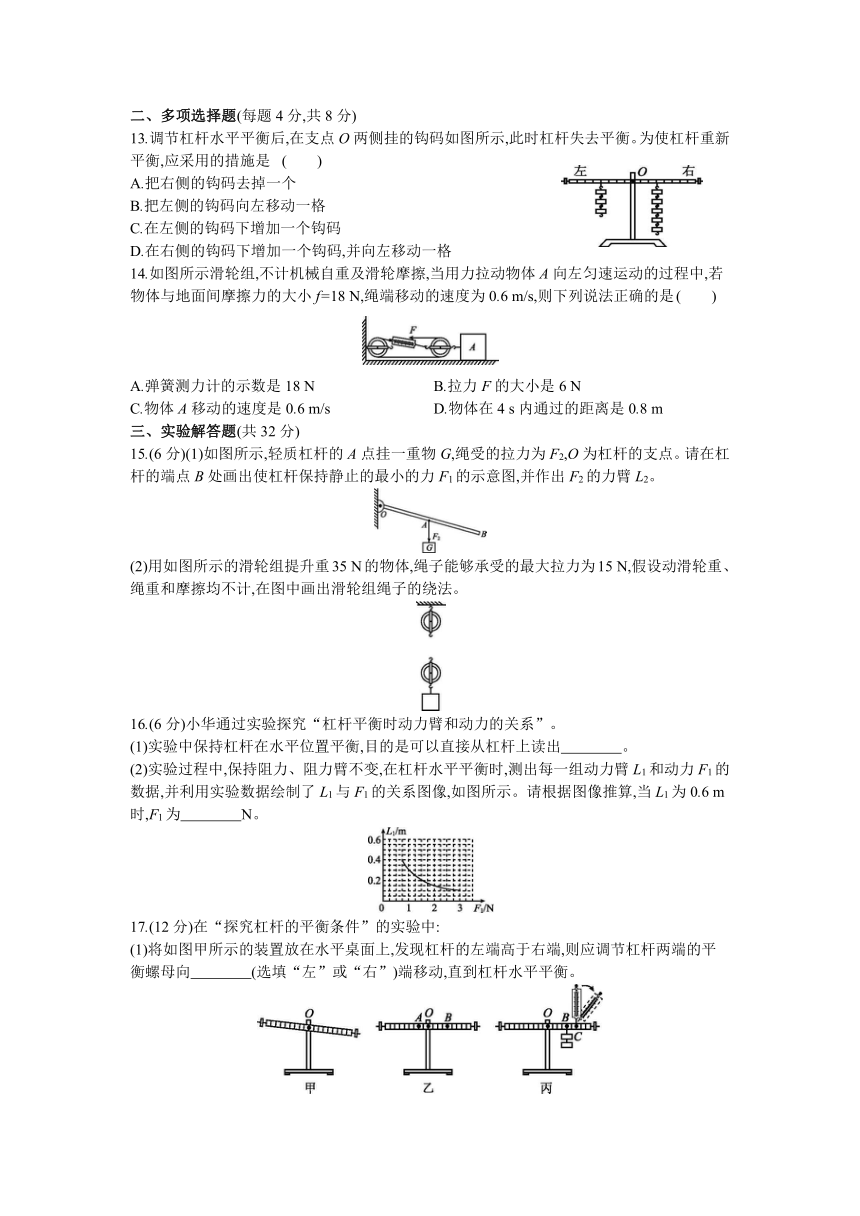

18.(8分)实验桌上备有带支架的杠杆1个(杠杆上相邻刻度线间的距离均为5 cm,刻度线上下靠近杠杆边缘处均有圆形小孔,可用来挂钩码或弹簧测力计,如图所示),所受重力均为0.5 N的钩码1盒(10个),量程为0~5 N的弹簧测力计1个。小英利用上述器材,研究杠杆的平衡条件。她得出结论:在阻力一定时,杠杆的动力臂变长,动力就变小。请你选用上述器材设计一个实验,证明小英的结论不正确。要求:

(1)简述实验步骤(提示:可画图辅助说明)。

(2)根据实验现象简要说明小英的结论不正确。

四、科普阅读题(9分)

19.阅读短文,回答问题。

轮轴

轮轴是一种简单机械。轮轴由具有共同转动轴O的大轮和小轮组成。通常把大轮叫轮,小轮叫轴。如图甲所示是一些轮轴的实例。轮轴实际上是一个可以连续旋转的杠杆,轮半径R和轴半径r分别就是作用在轮和轴上的两个力F1和F2的力臂,如图乙所示。

根据杠杆的平衡条件,可得F1R=F2r,使用轮轴时,如果动力作用在轮上能省力,且轮半径是轴半径的几倍,作用在轮上的动力就是阻力的几分之一。如果动力作用在轴上就费力,但可以省距离。

(1)轮轴的实质是变形的 。

(2)若螺丝刀的轮半径是1.5 cm,轴半径是0.3 cm,则正常使用螺丝刀是 (选填“省力”或“费力”)的,且动力是阻力的 。

五、计算题(共15分)

20.(5分)停车场入口处常用横杆来控制车辆的进出,如图甲所示。我们可以把该装置简化成如图乙所示的杠杆。若横杆AB粗细相同、质量分布均匀,横杆重力G=120 N,AB=2.8 m,AO=0.3 m。要使横杆AB保持水平平衡,需在A端施加竖直向下的力F为多少牛

21.(10分)在拓展课上,小泉同学模拟某建筑工地上拉动工件的情景,设置了如图所示的滑轮组。他用该滑轮组在4 s内将一个重为100 N的物体,沿着水平地面匀速移动了2 m。人的拉力为18 N,物体移动时受到地面的摩擦力为物重的0.35,不计绳重及滑轮摩擦。求:

(1)绳子自由端移动的速度。

(2)动滑轮的重力。

答案

1.A

2.A

3.C

4.D 5.B

6.C

7.D 8.B

9.C 10.B

11.D

12.C

13.ABD

14.BD

15.(1)如图所示

(2)如图所示

16.(1)力臂 (2)0.5

17.(1)左 (2)4

(3)变大 阻力和阻力臂不变,动力臂变小,动力变大

18.(1)实验步骤:①将带支架的杠杆放在水平桌面上,调节平衡螺母使杠杆在水平位置平衡。

②如图甲所示,将2个重为0.5 N的钩码挂在支点左侧0.1 m处,将弹簧测力计钩在支点左侧的0.05 m处;竖直向上拉弹簧测力计,使杠杆在水平位置平衡,读出弹簧测力计的示数(动力F1),记录L1、F1的数据。

③如图乙所示,将2个重为0.5 N的钩码,挂在支点左侧0.25 m处,将弹簧测力计钩在支点左侧0.1 m处;竖直向上拉弹簧测力计,使杠杆在水平位置平衡,读出弹簧测力计的示数(动力F1'),记录L1'、F1'的数据。

(2)实验现象:L1'>L1,F1'>F1。

说明:在阻力一定时,杠杆的动力臂变长,动力可能变大。所以,小英的结论不正确。

19.(1)杠杆 (2)省力

20.横杆AB粗细相同、质量分布均匀,则横杆的重心在AB中点,故G的力臂:

L2=AB-AO=×2.8 m-0.3 m=1.1 m,

F的力臂:L1=AO=0.3 m,

由杠杆平衡条件F1L1=F2L2得,F×0.3 m=120 N×1.1 m,

故需在A端施加竖直向下的力:

F==440 N。

21.(1)由图知,n=2,则绳端移动的距离:

s绳=ns物=2×2 m=4 m,

绳子自由端移动的速度:v===1 m/s。

(2)物体受到的摩擦力:f=0.35G=0.35×100 N=35 N,

因物体匀速移动,故物体受到的拉力F拉和摩擦力是一对平衡力,所以,滑轮组对物体的拉力:F拉=f=35 N,

不计绳重及滑轮摩擦,由F=(G动+F拉)可得,动滑轮的重力:

G动=nF-F拉=2×18 N-35 N=1 N

一、单项选择题(每题3分,共36分)

1.如图所示器具中,属于省力杠杆的是 ( )

2.图是用撬杠撬石头的情景,图中关于该撬杠使用时的杠杆示意图正确的是 ( )

3.如图所示是一个指甲剪的示意图,它由三个杠杆ABC、OBD和OED组成,用指甲剪剪指甲时,下列说法正确的是 ( )

A.三个杠杆都是省力杠杆

B.三个杠杆都是费力杠杆

C.ABC是省力杠杆,OBD、OED是费力杠杆

D.ABC是费力杠杆,OBD、OED是省力杠杆

4.园艺师傅使用如图所示的剪刀修剪树枝时,常把树枝尽量往剪刀轴O处靠近,这样做的目的是 ( )

A.增大阻力臂,减小动力移动的距离

B.减小动力臂,减小动力移动的距离

C.增大动力臂,省力

D.减小阻力臂,省力

5.用如图所示装置提升同一物体,在不计滑轮重、绳重及摩擦的情况下最费力的是 ( )

A.F1 B.F2 C.F3 D.F4

6.如图所示,在轻质杠杆OA的中点悬挂一个重物,在A端施加一个始终与OA垂直的力F,由水平位置匀速提到虚线的位置,在这个过程中,拉力F的大小 ( )

A.一直变大 B.始终不变 C.一直变小 D.先变小后变大

7.如图所示为探究杠杆平衡条件的实验装置,若每个钩码的质量为50 g,为了让杠杆在水平位置平衡,下列判断正确的是(g取10 N/kg) ( )

A.在A点挂4个钩码能使杠杆平衡

B.在B点用弹簧测力计竖直向下拉,当示数为0.5 N时,能使杠杆平衡

C.用弹簧测力计在B点拉,无论如何改变用力方向都要省力

D.用弹簧测力计在A点拉,无论如何改变用力方向都要费力

8.如图所示,同一物体沿相同水平地面做匀速直线移动,拉力分别为F甲、F乙、F丙,不计绳重、滑轮重及滑轮摩擦,比较它们的大小,则 ( )

A.F甲

C.F甲>F乙=F丙 D.F甲=F乙>F丙

9.如图所示,不计绳重及摩擦,米袋总重为800 N,而绳上吊着的静止的“绅士”重500 N,则米袋对地面的压力为( )

A.500 N B.250 N

C.300 N D.800 N

10.如图所示,各滑轮组中,物体重力都是G,不计绳重、滑轮重及摩擦,使物体匀速上升,其中拉力最小的是 ( )

A.F1 B.F2

C.F3 D.F4

11.如图所示,用20 N的拉力向上拉动绳子,使重50 N的物体5 s内匀速升高5 m(不计绳重和摩擦)。则下列说法不正确的是 ( )

A.绳子自由端移动的距离为15 m

B.动滑轮重为10 N

C.物体上升的速度为1 m/s

D.绳子自由端移动的速度为6 m/s

12.高速铁路的输电线无论冬、夏都需要绷直,以保障列车电极与输电线的良好接触。图为输电线的牵引装置工作原理图。钢绳通过滑轮组悬挂30个相同的坠砣,每个坠砣的重力为150 N,若某段时间内坠砣串下降了20 cm,不计滑轮和钢绳自重及摩擦,则下列说法正确的是 ( )

A.滑轮A为动滑轮,滑轮B为定滑轮

B.钢绳上的拉力为150 N

C.输电线P端受到的拉力大小为9×103 N

D.输电线P端向左移动了40 cm

二、多项选择题(每题4分,共8分)

13.调节杠杆水平平衡后,在支点O两侧挂的钩码如图所示,此时杠杆失去平衡。为使杠杆重新平衡,应采用的措施是 ( )

A.把右侧的钩码去掉一个

B.把左侧的钩码向左移动一格

C.在左侧的钩码下增加一个钩码

D.在右侧的钩码下增加一个钩码,并向左移动一格

14.如图所示滑轮组,不计机械自重及滑轮摩擦,当用力拉动物体A向左匀速运动的过程中,若物体与地面间摩擦力的大小f=18 N,绳端移动的速度为0.6 m/s,则下列说法正确的是 ( )

A.弹簧测力计的示数是18 N B.拉力F的大小是6 N

C.物体A移动的速度是0.6 m/s D.物体在4 s内通过的距离是0.8 m

三、实验解答题(共32分)

15.(6分)(1)如图所示,轻质杠杆的A点挂一重物G,绳受的拉力为F2,O为杠杆的支点。请在杠杆的端点B处画出使杠杆保持静止的最小的力F1的示意图,并作出F2的力臂L2。

(2)用如图所示的滑轮组提升重35 N的物体,绳子能够承受的最大拉力为15 N,假设动滑轮重、绳重和摩擦均不计,在图中画出滑轮组绳子的绕法。

16.(6分)小华通过实验探究“杠杆平衡时动力臂和动力的关系”。

(1)实验中保持杠杆在水平位置平衡,目的是可以直接从杠杆上读出 。

(2)实验过程中,保持阻力、阻力臂不变,在杠杆水平平衡时,测出每一组动力臂L1和动力F1的数据,并利用实验数据绘制了L1与F1的关系图像,如图所示。请根据图像推算,当L1为0.6 m时,F1为 N。

17.(12分)在“探究杠杆的平衡条件”的实验中:

(1)将如图甲所示的装置放在水平桌面上,发现杠杆的左端高于右端,则应调节杠杆两端的平衡螺母向 (选填“左”或“右”)端移动,直到杠杆水平平衡。

(2)杠杆平衡后,若在图乙中的B位置挂2个钩码,则应在A位置挂 个相同的钩码,才能使杠杆在水平位置保持平衡。

(3)如图丙所示,在B位置仍挂2个钩码,改用弹簧测力计在C位置竖直向上拉,使杠杆保持水平平衡。若此时将弹簧测力计改为斜向右上方拉,要使杠杆仍然保持水平平衡,拉力F的大小将 (选填“变大”“变小”或“不变”),原因是 。

18.(8分)实验桌上备有带支架的杠杆1个(杠杆上相邻刻度线间的距离均为5 cm,刻度线上下靠近杠杆边缘处均有圆形小孔,可用来挂钩码或弹簧测力计,如图所示),所受重力均为0.5 N的钩码1盒(10个),量程为0~5 N的弹簧测力计1个。小英利用上述器材,研究杠杆的平衡条件。她得出结论:在阻力一定时,杠杆的动力臂变长,动力就变小。请你选用上述器材设计一个实验,证明小英的结论不正确。要求:

(1)简述实验步骤(提示:可画图辅助说明)。

(2)根据实验现象简要说明小英的结论不正确。

四、科普阅读题(9分)

19.阅读短文,回答问题。

轮轴

轮轴是一种简单机械。轮轴由具有共同转动轴O的大轮和小轮组成。通常把大轮叫轮,小轮叫轴。如图甲所示是一些轮轴的实例。轮轴实际上是一个可以连续旋转的杠杆,轮半径R和轴半径r分别就是作用在轮和轴上的两个力F1和F2的力臂,如图乙所示。

根据杠杆的平衡条件,可得F1R=F2r,使用轮轴时,如果动力作用在轮上能省力,且轮半径是轴半径的几倍,作用在轮上的动力就是阻力的几分之一。如果动力作用在轴上就费力,但可以省距离。

(1)轮轴的实质是变形的 。

(2)若螺丝刀的轮半径是1.5 cm,轴半径是0.3 cm,则正常使用螺丝刀是 (选填“省力”或“费力”)的,且动力是阻力的 。

五、计算题(共15分)

20.(5分)停车场入口处常用横杆来控制车辆的进出,如图甲所示。我们可以把该装置简化成如图乙所示的杠杆。若横杆AB粗细相同、质量分布均匀,横杆重力G=120 N,AB=2.8 m,AO=0.3 m。要使横杆AB保持水平平衡,需在A端施加竖直向下的力F为多少牛

21.(10分)在拓展课上,小泉同学模拟某建筑工地上拉动工件的情景,设置了如图所示的滑轮组。他用该滑轮组在4 s内将一个重为100 N的物体,沿着水平地面匀速移动了2 m。人的拉力为18 N,物体移动时受到地面的摩擦力为物重的0.35,不计绳重及滑轮摩擦。求:

(1)绳子自由端移动的速度。

(2)动滑轮的重力。

答案

1.A

2.A

3.C

4.D 5.B

6.C

7.D 8.B

9.C 10.B

11.D

12.C

13.ABD

14.BD

15.(1)如图所示

(2)如图所示

16.(1)力臂 (2)0.5

17.(1)左 (2)4

(3)变大 阻力和阻力臂不变,动力臂变小,动力变大

18.(1)实验步骤:①将带支架的杠杆放在水平桌面上,调节平衡螺母使杠杆在水平位置平衡。

②如图甲所示,将2个重为0.5 N的钩码挂在支点左侧0.1 m处,将弹簧测力计钩在支点左侧的0.05 m处;竖直向上拉弹簧测力计,使杠杆在水平位置平衡,读出弹簧测力计的示数(动力F1),记录L1、F1的数据。

③如图乙所示,将2个重为0.5 N的钩码,挂在支点左侧0.25 m处,将弹簧测力计钩在支点左侧0.1 m处;竖直向上拉弹簧测力计,使杠杆在水平位置平衡,读出弹簧测力计的示数(动力F1'),记录L1'、F1'的数据。

(2)实验现象:L1'>L1,F1'>F1。

说明:在阻力一定时,杠杆的动力臂变长,动力可能变大。所以,小英的结论不正确。

19.(1)杠杆 (2)省力

20.横杆AB粗细相同、质量分布均匀,则横杆的重心在AB中点,故G的力臂:

L2=AB-AO=×2.8 m-0.3 m=1.1 m,

F的力臂:L1=AO=0.3 m,

由杠杆平衡条件F1L1=F2L2得,F×0.3 m=120 N×1.1 m,

故需在A端施加竖直向下的力:

F==440 N。

21.(1)由图知,n=2,则绳端移动的距离:

s绳=ns物=2×2 m=4 m,

绳子自由端移动的速度:v===1 m/s。

(2)物体受到的摩擦力:f=0.35G=0.35×100 N=35 N,

因物体匀速移动,故物体受到的拉力F拉和摩擦力是一对平衡力,所以,滑轮组对物体的拉力:F拉=f=35 N,

不计绳重及滑轮摩擦,由F=(G动+F拉)可得,动滑轮的重力:

G动=nF-F拉=2×18 N-35 N=1 N

同课章节目录

- 第一章 常见的运动

- 一、长度和时间的测量

- 二、机械运动

- 三、比较运动的快慢

- 四、学生实验:测量速度

- 五、声音的产生和传播

- 六、乐音和噪声

- 七、超声波及其应用

- 课外探究 水杯琴

- 第二章 质量和密度

- 一、质量及测量

- 二、学生实验:测量质量

- 三、物质的密度及其应用

- 四、学生实验:测量密度

- 第三章 运动和力

- 一、力

- 二、力的测量

- 三、重力

- 四、二力平衡

- 五、滑动摩擦力

- 六、运动和力的关系

- 课外探究 防滑运动鞋

- 第四章 压强与浮力

- 一、压力 压强

- 二、探究液体压强

- 三、连通器

- 四、大气压强

- 五、液体的压强与流速的关系

- 六、浮力

- 七、物体的浮沉条件

- 第五章 简单机械

- 一、杠杆

- 二、学生实验:探究杠杆

- 三、滑轮

- 课外探究 变速自行车

- 第六章 功和能

- 一、功

- 二、功率

- 三、功的原理

- 四、机械能

- 第七章 热现象

- 一、温度、温度计

- 二、熔化和凝固

- 三、汽化和液化

- 四、升华和凝华

- 五、物质结构的微观模型

- 六、内能 能量转化

- 七、比热容

- 八、燃料 能源与环保

- 九、热机

- 第八章 光现象

- 一、光的传播

- 二、学生实验:探究光的反射规律

- 三、学生实验:探究平面镜成像

- 四、探究光的折射现象

- 五、透镜

- 六、学生实验:探究凸透镜成像

- 七、生活中的透镜

- 八、眼睛和眼镜

- 九、物体的颜色