浙江省温州市2022年3月份高三普通高中选考适应性测试——语文 (图片版含答案)

文档属性

| 名称 | 浙江省温州市2022年3月份高三普通高中选考适应性测试——语文 (图片版含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2022 年 3 月份温州市普通高中高考适应性测试

语文试题参考答案

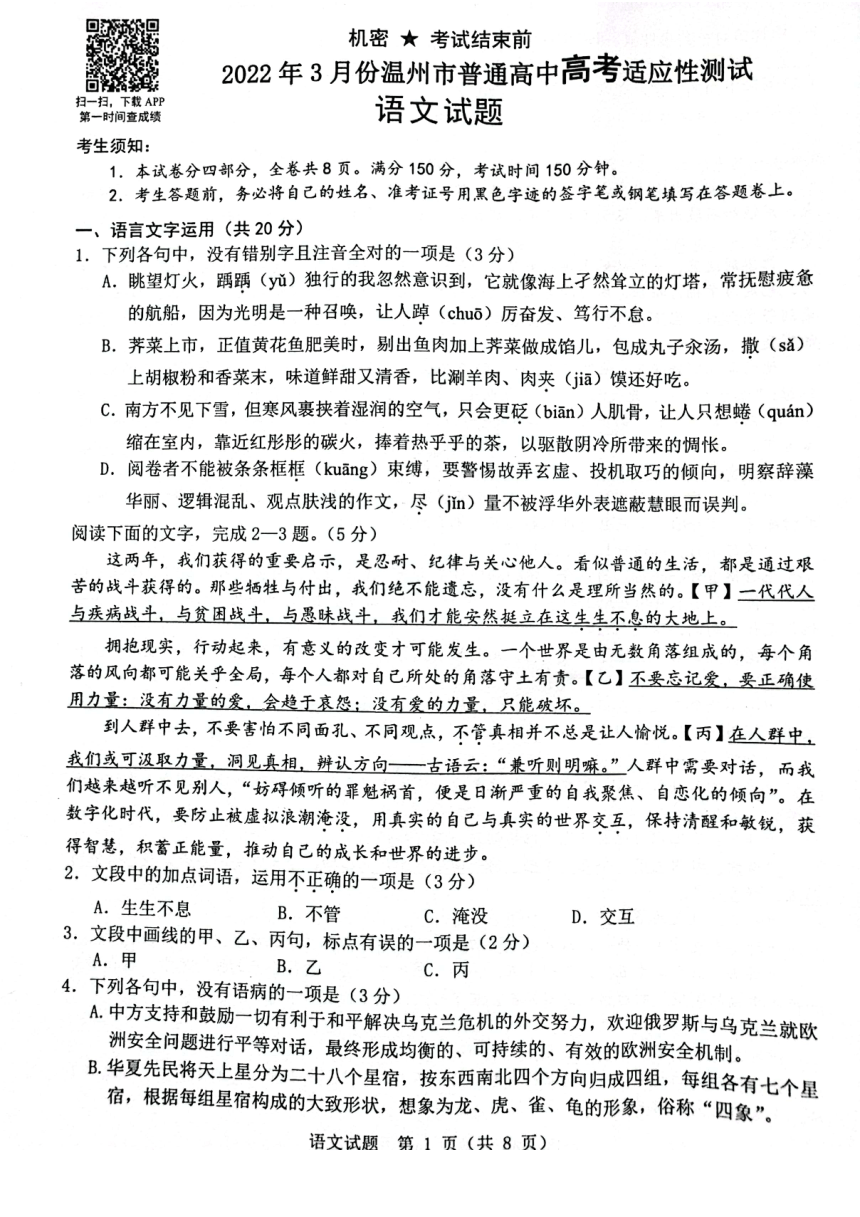

1.B(A.踽.jǔ;C.炭火;D.框 kuàng)

2.B(“不管”应改为“尽管”)

3.C(应改为:古语云“兼听则明”嘛。)

4.C(A 语序不当,“形成均衡的、可持续的、有效的欧洲安全机制”改为“形成均衡

的、有效的、可持续的欧洲安全机制”。B 成分残缺,“根据每组星宿构成的大致形状,想

象为龙、虎、雀、龟的形象,俗称‘四象’”缺主语。D不合逻辑,“避免不落入常规叙事

的窠臼”否定失当。)

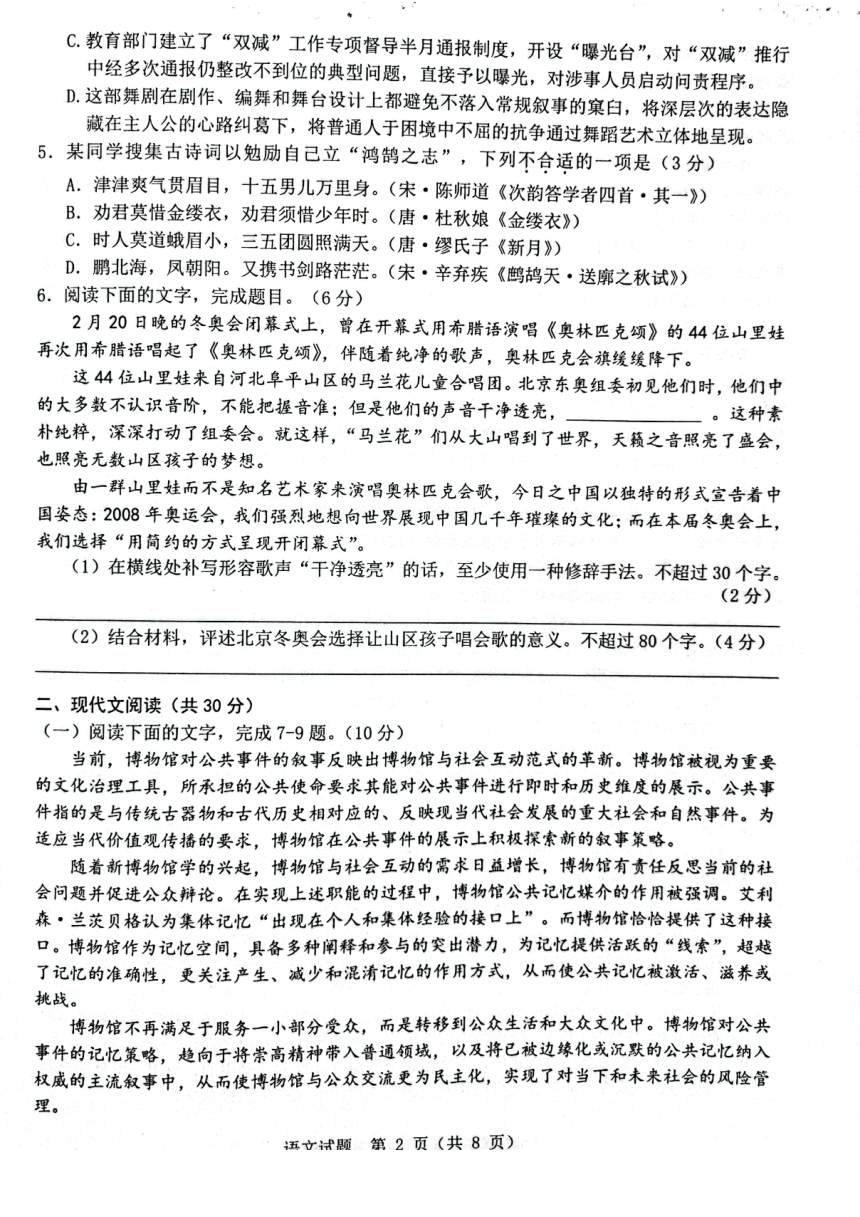

5.B(A.少年眉目英俊,气质豪爽,志在万里。B.少年珍惜时光,不虚度青春年华,

但不见少年的非凡抱负。C.少年的冲天豪情、凌云壮志。D.既儒雅又刚健,志向高远,

勇敢闯荡天下。)

6.(1)示例①:(那歌声)像一群蓝精灵,从树林里穿过来;又像从溪水里流过来,

追逐着游鱼。

示例②:(那歌声)乘着轻柔的春风,带上阳光的温暖,散发出泥土的芬芳。

示例③:(那歌声)仿佛天籁声声飘洒在人间,珍珠颗颗散落在玉盘,雪莲朵朵绽放在

冰山。

评分标准:共 2分。内容 1 分,修辞 1分。

(2)示例:①为冬奥会开闭幕式(体育盛会)带来全新的艺术形式和体验;②体现了

简约、自然、朴素、天真的艺术生态(艺术追求)的可贵;③让山区的孩子们享受音乐的乐

趣,点燃孩子们的艺术梦;④展示了当前中国人自然、轻松、自信、从容的姿态;⑤展现了

中国多元而包容的文化姿态。

评分标准:共 4分。各 2分,满分为止。

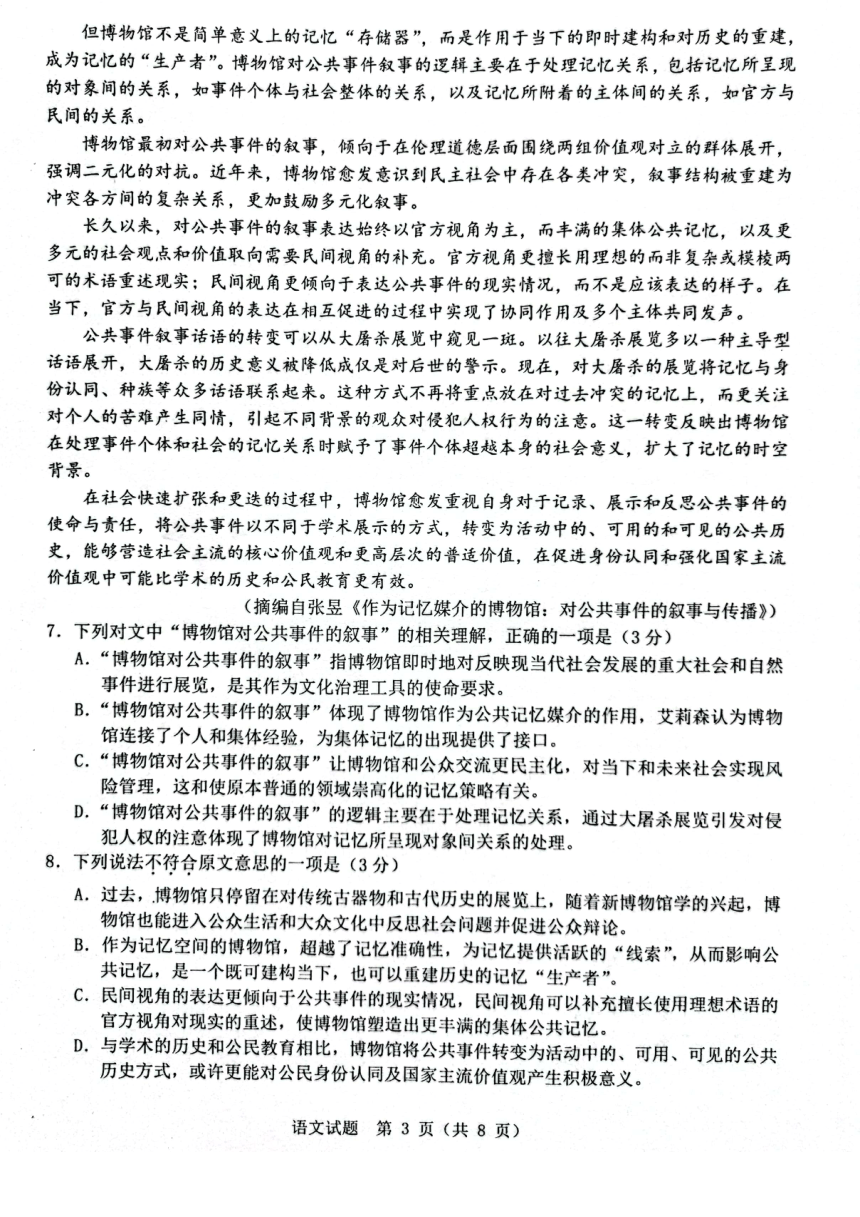

7.D(A.“即时地……进行展览”错,原文为“能进行即时和历史维度的展示”,不等

于即时地进行展览。B.“博物馆连接了个人和集体经验,为集体记忆的出现提供了接口”错,

博物馆提供接口并非艾莉森的观点,他也未指出博物馆连接了个体和集体经验。C.“这和使

原本普通的领域崇高化的记忆策略有关”错,原文为“将崇高精神带入普通领域”,并不是

让普通的领域变得崇高。)

8. A(A.“博物馆只停留在对传统古器物和古代历史主题的展览上”错,原文提出“各

国博物馆在公共事件的展示上积极探索新的叙事策略”说明博物馆对公共事件的叙事策略有

了变化,并不能说明过去没有公共事件展览。)

9.①打破“二元对立”的对抗性,建构“多元复杂”的叙事结构。

②改变官方视角为主的单一叙事,形成多主体(官方和民间视角协同)的叙事表达。

③转变主导型叙事话语,建立更丰富的叙事话语体系(形成与众多话语联系的叙事话语

体系)。

评分标准:共 4分。一点 2 分,两点 3分,三点 4 分。

10.①更具典型性。“他”不局限于某个人物,更便于代表当时一类青年知识分子的常

态,显得更有普遍的现实意义。

②更好地表达主旨。“他”没有姓名,与其他没有姓名的主妇、卖柴者、女儿和字母替

代的 A保持一致,表现出幸福的虚幻,更利于主题的表达。

③更利于读者阅读。“他”的宽泛性更便于读者对应现实。

评分标准:第 1、2 点每点 2 分,答出第 3 点得 1 分,意思对即可。

11.第一处:

语言啰嗦,具体呈现劈柴价格的细微区别,最后以商量的语调(问号)作结,塑造了一

个生活窘迫、精打细算,且依赖男人(没经济地位)的主妇形象。

第二处:“连……也”句式反复出现,感叹句、反问句连用,语气强烈,可见一个心

痛、生气,且因长期压抑而愤愤不平的家庭主妇形象。(言其无奈、唠叨亦可)

评分标准:每处 2 分,形象 1分,分析 1 分。

12.①第一处“A”指幸福家庭所在地。但幸福之地难以找到,暗指当时中国无幸福可寻。

②第二处“A”代表世俗生活中的琐碎庸常,象征现实的一地鸡毛。“他”构思“幸福

的家庭”时一再被外界打断,充斥着现实的琐碎。

③第三处“A”代表现实的压力、理想的沉陷。最后“A”屹然伫立,使他认识到面对沉

重的现实,无处可逃,陷入精神迷茫。

评分标准:每点 2 分,意思对即可。

13.①反讽(对比、反衬)。本文题为“幸福的家庭”,现实却毫无幸福可言,想象中

的无比“幸福”和现实的无比窘迫形成强烈反差,具有强烈的反讽效果。(若从轻松的笔调

角度凸显其反讽性,亦可)

②心理独白贯穿全文(以意识流的方式)。小说以“他”的心理描写(意识流动)为主,

展开对“幸福家庭”的多角度臆想,再通过“劈柴”“白菜”拉回现实,使小说有浓郁的意

识流色彩。

③幻想与现实故事的“双线”交织。以幻想中的“幸福的家庭”的构思为主要故事,和

“现实中的家庭”互为交织,共同推进情节发展,丰满了形象,拓深了主题。

④结构的复沓(摇摆)。小说情节在想象和现实之间反复(摇摆),以充分展示“他”

的心路历程和现实窘迫,展现矛盾及反差,突出了人物形象的复杂性和分裂性。

⑤复调特征(多重对话交织)。 幻想与现实、世俗与个人,以及自我内部的多重对话

体现了文本内容层面众声喧哗的复调特征,是复杂社会的缩影。

评分标准:每点 2分,写出任意三点得满分,所写内容意思接近即可。其他特色言之成

理也可酌情给分。

14.C(不才:没有才能)

15.D(焉:语气词,用于句末,起加强语气的作用。据后文“在位之人才不足,而草

野闾巷之间,亦未见其多也 ”可判断“臣又求之于闾巷草野之间,而亦未见其多焉 ”中的

“焉”是句末语气词。A.以:①连词,表修饰关系;②连词,表目的关系,来。B.者:①

助词,用于主语之后,引出原因、解释等;②代词,“……的人”。C.乎:①介词,用法

相当于“于”;②语气助词,用在句中,起调节音节的作用,可不译。)

16.A(“造成这种局面的原因在于法令制度不够严密完备”错,“造成这种局面的原因”

在于“不懂得如何建立法令制度”)

17.虽然 /以方今之势揆之 /陛下虽欲改易更革天下之事 /合于先王之意 /

其势必不能也 /何也 /以方今天下之才不足故也

评分标准:共 3 分。必断共 6 处。断对 1 处不给分,断对 2-3 处给 1 分,断对 4-5 处给

2分,断对 6处给 3 分;错断 1 处不扣分,错断 2-3 处扣 1分,错断 4-5 处扣 2 分,错断 6

处扣 3分。先给分,后扣分。漏断不计分。

18.(1)他们施行设置的措施也都不相同,然而他们治理国家的用意,主次先后的考

量,并没有什么不同。

(2)谁能符合陛下的意旨,来一一推行这些法令,使每一个人都能蒙受改革的好处呢?

评分标准:共 8分。

(1)4 分。方:措施、方法。殊:不同。为:治理。本末:主次。各 1 分,意思相近

即可。

(2)4 分。称:符合。指:通“旨”,意旨。施:恩泽,好处。句式“孰……乎?”:

谁……呢?。各 1 分,意思相近即可。

【参考译文】

我私下观察,陛下您有恭谨俭朴的品德,有聪明智慧的才能,早起晚睡,没有一天懈怠;

又能公正地选拔天下人一致拥护的人担任辅佐大臣,把国家大事托付给他们,而不被谗佞奸

邪的小人所迷惑。即使是二帝、三王那样的用心,也不过如此而已。按理应该家家丰给,人

人富足,天下太平。但实际并不是这样,从内部来看还不能不对国家的命运担忧,从外部来

看还不能不害怕异族的侵扰,天下的财力一天天地困窘穷乏,而社会风气一天天地衰颓败坏,

天下的有志之士深深忧虑,常常担心天下不能长治久安。这是什么原因呢?弊病就在于不懂

得建立法令制度的缘故。

如今朝廷的法令严密详备,无所不有,而我却认为没有法令制度,这是为什么呢 因为

现在的法令制度,大都不合先王治理国家的政策。孟子说:“国君有仁爱的心意和仁爱的声

誉,但他的恩泽却不能施加到百姓头上,那是因为治国没有效法先王之道的缘故。”用孟子

的话来考察当前的弊病,问题的关键正在这里。

当今的时代,距离先王的时代已很久远,所遇到的变化、所面临的形势不同,而想一一

重修先王的政策,即使是十分愚蠢的人,尚且知道它的困难。然而我之所以认为当今政策上

的错误,弊病在于不效法先王的政策,是指应当效法先王的用意。二帝、三王的时代距今约

有千年,其间治乱更迭,盛世衰世都有。他们所遇到的变化、所面临的形势,也各不相同,

他们施行设置的措施也都不相同,然而他们治理国家的用意,主次先后的考量,并没有什么

不同。所以我说:应当效法先王的用意。效法先王的用意,那么我们所进行的变法改革,就

不至于惊骇天下人的视听,使天下人议论纷纷,而这本身就已合乎先王的政策了。

虽然如此,根据今天的形势来考察衡量,陛下虽想改革国家的弊政,以符合先王的用意,

依据现今的时势,必定不能做到的。这是什么原因呢 这是因为当今天下人才不足的缘故。

我曾试着观察天下在职的官吏,觉得人才从来没有比现在更为缺乏。上面缺乏人才,就

会有人才沉沦废弃、隐伏埋没在下面,而不被当时执政的人所发现。我又到民间去访求,也

没有发现有多少人才。难道不是由于培养造就人才的方法不正确而造成这种局面的吗?我认

为当今在职的人才不足的情形,根据我出使外地所接触到的现象,就可以知道了。现在一路

方圆几千里之间,能够推行朝廷的法令,知道它的轻重缓急,而且一切措施都能让百姓做好

他们本职工作的人才很少,而没有才能、马虎草率、贪婪卑鄙的人,却不可胜数。那些能够

讲求先王的用意,以适应当下形势变化的人,大概整个州郡当中,往往没有一人。朝廷每一

项法令下达,虽然本意很好,在职的官吏还是不能推行,使陛下的恩惠得以施予百姓,而一

些官吏常常借机狼狈为奸,欺扰百姓。所以我说:在职的人才不足,而民间百姓当中,人才

也不见得多。人才不足,那么陛下虽然想改革国家的弊政,使它合乎先王的用意,大臣当中

虽然有能够符合陛下的心意而想承担改革任务的,但是九州这样大,四海这样远,谁能符合

陛下的意旨,来一一推行这些法令,使每一个人都能蒙受改革的好处呢?所以我说:目前的

形势一定不能做到。孟子说:“只有法令,它是不能自己施行的。”不正是说的这种情况吗?

那么现在最紧迫的事,在于人才而已。今天的天下,也就是先王那时的天下。先王的时

代,人才曾经很多,怎么会到今天人才就不足了呢?所以说:这是培养造就人才的方法不正

确的缘故。

19.(1)惊 (2)蝉鸣(蝉声)

评分标准:共 2分,每空 1 分。意思相近即可。

20.①用蝉的特点喻人的特点。蝉“饮露”“吟风”的习性喻指人的高洁品质,表达了

甘于淡泊和固守高洁的节操。

②借蝉的典故抒发人的情感。由蝉引发联想,“漫重拂琴”“怕寻冠珥”,表达词人不

愿再蹈危机、再履官场之意。

③借蝉鸣(拟人)自诉心声。“短梦”“诉憔悴”,以蝉生命的短暂与叫声的凄切,抒

发自己人生如梦、凄苦无人说的惶恐和悲凉。

④以蝉所处的环境喻人的处境经历。“病叶纤柯”“斜阳身世”,蝉的末日已临,暗指

自己凄凉的身世。

⑤以蝉之死引发联想与想象。树枯蝉死,枯蜕尚遗,词人因此联想到满怀怨苦化为蝉的

女子,“鬓影参差”,独对青镜,表达自己的节操无人理解、魂断遗恨无尽之意。

评分标准:共 6 分,每点 2 分,写出任意 3 点得满分。要结合词句具体分析,意思相近

即可。

21.(1)悌/顺从和敬爱兄长 (2)仁 (3)中庸

评分标准:共 3分。每空 1 分。

22. ①有子反对“犯上”,认为若好“犯上”,就会“好作乱”。

②子游也反对“犯上”,他认为若侍奉君王不适可而止,而到了繁琐无度、冒犯君长的

地步,就会自取其辱。(答“子游反对犯上,对君王应该是侍奉的态度”,或“子游并不反

对犯上进谏,但主张如果君王不听取意见,在进谏次数上要适度,否则只会自取其辱”亦可。)

③孔子认为可以犯上。为了君臣大义,国家大利,可以犯颜谏诤,但绝不可欺骗君王。

评分标准:每点 1 分,共 3 分。只答反对或不反对犯上,而没有结合分析,不给分。

参考译文:

子路问怎样服侍人君。孔子道:“不要(阳奉阴违地)欺骗他,却可以(当面)触犯他。”

23.(1)博我以文 约我以礼

(2)无以至千里 不积小流

(3)二难并 极娱游于暇日

(4)竟无语凝噎 暮霭沉沉楚天阔

(5)江月年年望相似 但见长江送流水

评分标准:共 6分。每空 1分。任选 3 小题作答,如超出 3 小题,则按前 3 小题评分。

漏答不得分,有错别字不得分。

语文试题参考答案

1.B(A.踽.jǔ;C.炭火;D.框 kuàng)

2.B(“不管”应改为“尽管”)

3.C(应改为:古语云“兼听则明”嘛。)

4.C(A 语序不当,“形成均衡的、可持续的、有效的欧洲安全机制”改为“形成均衡

的、有效的、可持续的欧洲安全机制”。B 成分残缺,“根据每组星宿构成的大致形状,想

象为龙、虎、雀、龟的形象,俗称‘四象’”缺主语。D不合逻辑,“避免不落入常规叙事

的窠臼”否定失当。)

5.B(A.少年眉目英俊,气质豪爽,志在万里。B.少年珍惜时光,不虚度青春年华,

但不见少年的非凡抱负。C.少年的冲天豪情、凌云壮志。D.既儒雅又刚健,志向高远,

勇敢闯荡天下。)

6.(1)示例①:(那歌声)像一群蓝精灵,从树林里穿过来;又像从溪水里流过来,

追逐着游鱼。

示例②:(那歌声)乘着轻柔的春风,带上阳光的温暖,散发出泥土的芬芳。

示例③:(那歌声)仿佛天籁声声飘洒在人间,珍珠颗颗散落在玉盘,雪莲朵朵绽放在

冰山。

评分标准:共 2分。内容 1 分,修辞 1分。

(2)示例:①为冬奥会开闭幕式(体育盛会)带来全新的艺术形式和体验;②体现了

简约、自然、朴素、天真的艺术生态(艺术追求)的可贵;③让山区的孩子们享受音乐的乐

趣,点燃孩子们的艺术梦;④展示了当前中国人自然、轻松、自信、从容的姿态;⑤展现了

中国多元而包容的文化姿态。

评分标准:共 4分。各 2分,满分为止。

7.D(A.“即时地……进行展览”错,原文为“能进行即时和历史维度的展示”,不等

于即时地进行展览。B.“博物馆连接了个人和集体经验,为集体记忆的出现提供了接口”错,

博物馆提供接口并非艾莉森的观点,他也未指出博物馆连接了个体和集体经验。C.“这和使

原本普通的领域崇高化的记忆策略有关”错,原文为“将崇高精神带入普通领域”,并不是

让普通的领域变得崇高。)

8. A(A.“博物馆只停留在对传统古器物和古代历史主题的展览上”错,原文提出“各

国博物馆在公共事件的展示上积极探索新的叙事策略”说明博物馆对公共事件的叙事策略有

了变化,并不能说明过去没有公共事件展览。)

9.①打破“二元对立”的对抗性,建构“多元复杂”的叙事结构。

②改变官方视角为主的单一叙事,形成多主体(官方和民间视角协同)的叙事表达。

③转变主导型叙事话语,建立更丰富的叙事话语体系(形成与众多话语联系的叙事话语

体系)。

评分标准:共 4分。一点 2 分,两点 3分,三点 4 分。

10.①更具典型性。“他”不局限于某个人物,更便于代表当时一类青年知识分子的常

态,显得更有普遍的现实意义。

②更好地表达主旨。“他”没有姓名,与其他没有姓名的主妇、卖柴者、女儿和字母替

代的 A保持一致,表现出幸福的虚幻,更利于主题的表达。

③更利于读者阅读。“他”的宽泛性更便于读者对应现实。

评分标准:第 1、2 点每点 2 分,答出第 3 点得 1 分,意思对即可。

11.第一处:

语言啰嗦,具体呈现劈柴价格的细微区别,最后以商量的语调(问号)作结,塑造了一

个生活窘迫、精打细算,且依赖男人(没经济地位)的主妇形象。

第二处:“连……也”句式反复出现,感叹句、反问句连用,语气强烈,可见一个心

痛、生气,且因长期压抑而愤愤不平的家庭主妇形象。(言其无奈、唠叨亦可)

评分标准:每处 2 分,形象 1分,分析 1 分。

12.①第一处“A”指幸福家庭所在地。但幸福之地难以找到,暗指当时中国无幸福可寻。

②第二处“A”代表世俗生活中的琐碎庸常,象征现实的一地鸡毛。“他”构思“幸福

的家庭”时一再被外界打断,充斥着现实的琐碎。

③第三处“A”代表现实的压力、理想的沉陷。最后“A”屹然伫立,使他认识到面对沉

重的现实,无处可逃,陷入精神迷茫。

评分标准:每点 2 分,意思对即可。

13.①反讽(对比、反衬)。本文题为“幸福的家庭”,现实却毫无幸福可言,想象中

的无比“幸福”和现实的无比窘迫形成强烈反差,具有强烈的反讽效果。(若从轻松的笔调

角度凸显其反讽性,亦可)

②心理独白贯穿全文(以意识流的方式)。小说以“他”的心理描写(意识流动)为主,

展开对“幸福家庭”的多角度臆想,再通过“劈柴”“白菜”拉回现实,使小说有浓郁的意

识流色彩。

③幻想与现实故事的“双线”交织。以幻想中的“幸福的家庭”的构思为主要故事,和

“现实中的家庭”互为交织,共同推进情节发展,丰满了形象,拓深了主题。

④结构的复沓(摇摆)。小说情节在想象和现实之间反复(摇摆),以充分展示“他”

的心路历程和现实窘迫,展现矛盾及反差,突出了人物形象的复杂性和分裂性。

⑤复调特征(多重对话交织)。 幻想与现实、世俗与个人,以及自我内部的多重对话

体现了文本内容层面众声喧哗的复调特征,是复杂社会的缩影。

评分标准:每点 2分,写出任意三点得满分,所写内容意思接近即可。其他特色言之成

理也可酌情给分。

14.C(不才:没有才能)

15.D(焉:语气词,用于句末,起加强语气的作用。据后文“在位之人才不足,而草

野闾巷之间,亦未见其多也 ”可判断“臣又求之于闾巷草野之间,而亦未见其多焉 ”中的

“焉”是句末语气词。A.以:①连词,表修饰关系;②连词,表目的关系,来。B.者:①

助词,用于主语之后,引出原因、解释等;②代词,“……的人”。C.乎:①介词,用法

相当于“于”;②语气助词,用在句中,起调节音节的作用,可不译。)

16.A(“造成这种局面的原因在于法令制度不够严密完备”错,“造成这种局面的原因”

在于“不懂得如何建立法令制度”)

17.虽然 /以方今之势揆之 /陛下虽欲改易更革天下之事 /合于先王之意 /

其势必不能也 /何也 /以方今天下之才不足故也

评分标准:共 3 分。必断共 6 处。断对 1 处不给分,断对 2-3 处给 1 分,断对 4-5 处给

2分,断对 6处给 3 分;错断 1 处不扣分,错断 2-3 处扣 1分,错断 4-5 处扣 2 分,错断 6

处扣 3分。先给分,后扣分。漏断不计分。

18.(1)他们施行设置的措施也都不相同,然而他们治理国家的用意,主次先后的考

量,并没有什么不同。

(2)谁能符合陛下的意旨,来一一推行这些法令,使每一个人都能蒙受改革的好处呢?

评分标准:共 8分。

(1)4 分。方:措施、方法。殊:不同。为:治理。本末:主次。各 1 分,意思相近

即可。

(2)4 分。称:符合。指:通“旨”,意旨。施:恩泽,好处。句式“孰……乎?”:

谁……呢?。各 1 分,意思相近即可。

【参考译文】

我私下观察,陛下您有恭谨俭朴的品德,有聪明智慧的才能,早起晚睡,没有一天懈怠;

又能公正地选拔天下人一致拥护的人担任辅佐大臣,把国家大事托付给他们,而不被谗佞奸

邪的小人所迷惑。即使是二帝、三王那样的用心,也不过如此而已。按理应该家家丰给,人

人富足,天下太平。但实际并不是这样,从内部来看还不能不对国家的命运担忧,从外部来

看还不能不害怕异族的侵扰,天下的财力一天天地困窘穷乏,而社会风气一天天地衰颓败坏,

天下的有志之士深深忧虑,常常担心天下不能长治久安。这是什么原因呢?弊病就在于不懂

得建立法令制度的缘故。

如今朝廷的法令严密详备,无所不有,而我却认为没有法令制度,这是为什么呢 因为

现在的法令制度,大都不合先王治理国家的政策。孟子说:“国君有仁爱的心意和仁爱的声

誉,但他的恩泽却不能施加到百姓头上,那是因为治国没有效法先王之道的缘故。”用孟子

的话来考察当前的弊病,问题的关键正在这里。

当今的时代,距离先王的时代已很久远,所遇到的变化、所面临的形势不同,而想一一

重修先王的政策,即使是十分愚蠢的人,尚且知道它的困难。然而我之所以认为当今政策上

的错误,弊病在于不效法先王的政策,是指应当效法先王的用意。二帝、三王的时代距今约

有千年,其间治乱更迭,盛世衰世都有。他们所遇到的变化、所面临的形势,也各不相同,

他们施行设置的措施也都不相同,然而他们治理国家的用意,主次先后的考量,并没有什么

不同。所以我说:应当效法先王的用意。效法先王的用意,那么我们所进行的变法改革,就

不至于惊骇天下人的视听,使天下人议论纷纷,而这本身就已合乎先王的政策了。

虽然如此,根据今天的形势来考察衡量,陛下虽想改革国家的弊政,以符合先王的用意,

依据现今的时势,必定不能做到的。这是什么原因呢 这是因为当今天下人才不足的缘故。

我曾试着观察天下在职的官吏,觉得人才从来没有比现在更为缺乏。上面缺乏人才,就

会有人才沉沦废弃、隐伏埋没在下面,而不被当时执政的人所发现。我又到民间去访求,也

没有发现有多少人才。难道不是由于培养造就人才的方法不正确而造成这种局面的吗?我认

为当今在职的人才不足的情形,根据我出使外地所接触到的现象,就可以知道了。现在一路

方圆几千里之间,能够推行朝廷的法令,知道它的轻重缓急,而且一切措施都能让百姓做好

他们本职工作的人才很少,而没有才能、马虎草率、贪婪卑鄙的人,却不可胜数。那些能够

讲求先王的用意,以适应当下形势变化的人,大概整个州郡当中,往往没有一人。朝廷每一

项法令下达,虽然本意很好,在职的官吏还是不能推行,使陛下的恩惠得以施予百姓,而一

些官吏常常借机狼狈为奸,欺扰百姓。所以我说:在职的人才不足,而民间百姓当中,人才

也不见得多。人才不足,那么陛下虽然想改革国家的弊政,使它合乎先王的用意,大臣当中

虽然有能够符合陛下的心意而想承担改革任务的,但是九州这样大,四海这样远,谁能符合

陛下的意旨,来一一推行这些法令,使每一个人都能蒙受改革的好处呢?所以我说:目前的

形势一定不能做到。孟子说:“只有法令,它是不能自己施行的。”不正是说的这种情况吗?

那么现在最紧迫的事,在于人才而已。今天的天下,也就是先王那时的天下。先王的时

代,人才曾经很多,怎么会到今天人才就不足了呢?所以说:这是培养造就人才的方法不正

确的缘故。

19.(1)惊 (2)蝉鸣(蝉声)

评分标准:共 2分,每空 1 分。意思相近即可。

20.①用蝉的特点喻人的特点。蝉“饮露”“吟风”的习性喻指人的高洁品质,表达了

甘于淡泊和固守高洁的节操。

②借蝉的典故抒发人的情感。由蝉引发联想,“漫重拂琴”“怕寻冠珥”,表达词人不

愿再蹈危机、再履官场之意。

③借蝉鸣(拟人)自诉心声。“短梦”“诉憔悴”,以蝉生命的短暂与叫声的凄切,抒

发自己人生如梦、凄苦无人说的惶恐和悲凉。

④以蝉所处的环境喻人的处境经历。“病叶纤柯”“斜阳身世”,蝉的末日已临,暗指

自己凄凉的身世。

⑤以蝉之死引发联想与想象。树枯蝉死,枯蜕尚遗,词人因此联想到满怀怨苦化为蝉的

女子,“鬓影参差”,独对青镜,表达自己的节操无人理解、魂断遗恨无尽之意。

评分标准:共 6 分,每点 2 分,写出任意 3 点得满分。要结合词句具体分析,意思相近

即可。

21.(1)悌/顺从和敬爱兄长 (2)仁 (3)中庸

评分标准:共 3分。每空 1 分。

22. ①有子反对“犯上”,认为若好“犯上”,就会“好作乱”。

②子游也反对“犯上”,他认为若侍奉君王不适可而止,而到了繁琐无度、冒犯君长的

地步,就会自取其辱。(答“子游反对犯上,对君王应该是侍奉的态度”,或“子游并不反

对犯上进谏,但主张如果君王不听取意见,在进谏次数上要适度,否则只会自取其辱”亦可。)

③孔子认为可以犯上。为了君臣大义,国家大利,可以犯颜谏诤,但绝不可欺骗君王。

评分标准:每点 1 分,共 3 分。只答反对或不反对犯上,而没有结合分析,不给分。

参考译文:

子路问怎样服侍人君。孔子道:“不要(阳奉阴违地)欺骗他,却可以(当面)触犯他。”

23.(1)博我以文 约我以礼

(2)无以至千里 不积小流

(3)二难并 极娱游于暇日

(4)竟无语凝噎 暮霭沉沉楚天阔

(5)江月年年望相似 但见长江送流水

评分标准:共 6分。每空 1分。任选 3 小题作答,如超出 3 小题,则按前 3 小题评分。

漏答不得分,有错别字不得分。

同课章节目录