2021-2022学年高中语文统编版选择性必修下册10.1《兰亭集序》课件(54张ppt)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版选择性必修下册10.1《兰亭集序》课件(54张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

兰亭集序

王羲之

学习目标

1.积累文中重要的实词、虚词和特殊句式等文言知识。

2.理清文章的思路结构,把握主旨。

3.理解作者在行文中的感情变化,树立积极进取的人

生观。

4.准确背诵、默写全文。

羲之其人

王羲之(303—361),字逸少,琅琊临沂人(今属山东)。东晋著名书法家,有“书圣”之称。官至右军将军,会稽内史,故后世称为“王右军”。在书法史上,他与其子王献之合称为“二王”。

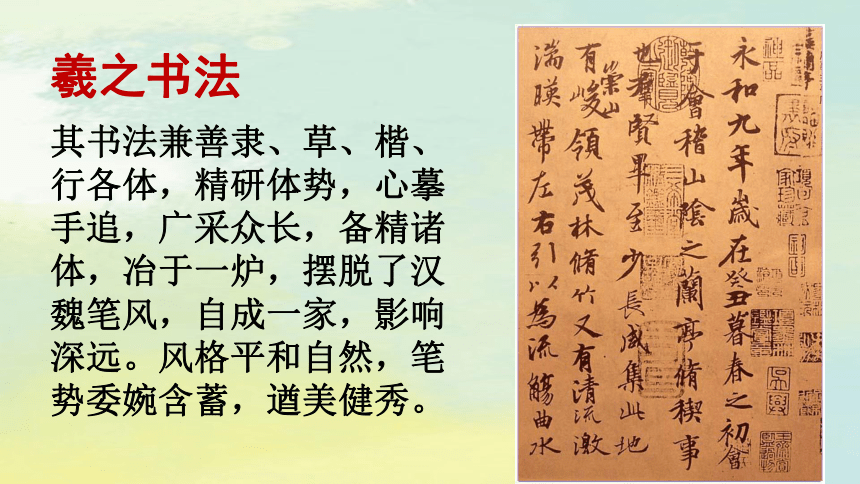

其书法兼善隶、草、楷、行各体,精研体势,心摹手追,广采众长,备精诸体,冶于一炉,摆脱了汉魏笔风,自成一家,影响深远。风格平和自然,笔势委婉含蓄,遒美健秀。

羲之书法

羲之其事

东床快婿

郗太傅在京口,遣门生与王丞相书,求女婿。丞相语郗信:“君往东厢,任意选之。”门生归,白郗曰:“王家诸郎,亦皆可嘉,闻来觅婿,咸自矜持。唯有一郎,在床上坦腹卧,如不闻。”郗公云:“正此好!”访之,乃是逸少,因嫁女与焉。王氏谱曰:“逸少,羲之小字。羲之妻,太傅郗鉴女,名璿,字子房。”

“东床快婿”亦可称“东床驸马”“东床娇婿”“东床姣婿”“东床佳婿”“东床之选” “东床坦腹”“东床娇客”。指为人豁达,才能出众的女婿。是女婿的美称。

【译文】

郗鉴太傅在京口(今江苏镇江),派门生给王导丞相一封信,(说想从王家公子中)寻找(一位做)女婿。丞相对郗鉴的信使说:“您往东边厢房(去看吧),任意选择。”门生回去后,禀告郗鉴说:“王家的几位公子,也都是值得称赞的,(但是)听说(太傅)来寻找女婿,都变得不自然了。唯有一位公子,在床上坦露胸腹躺着,好像没有听到这事一样。”郗鉴太傅说:“这个正是最佳人选!”(于是派人去)打听,才(发现)是逸少,于是就把自己的女儿嫁给了他。王氏的族谱上记载:“逸少,是王羲之的字。王羲之的妻子,是太傅郗鉴的女儿,名叫郗璿,字子房。”

羲之其事

尝在蕺(jí)山见一老姥,持六角扇卖之。羲之书其扇,各为五字。姥初有愠色。羲之因谓姥曰:“但言王右军书,以求百钱耳。”姥如其言,人竞买之。他日,姥复见羲之,羲之笑而不答。

(选自《晋书 王羲之传》)

王羲之书六角扇

羲之其事

性爱鹅,会稽有孤居姥养一鹅,善鸣,求市未能得,遂携亲友命驾就观。姥闻羲之将至,烹以待之,羲之叹惜弥日 。又山阴有一道士,养好鹅,羲之往观焉,意甚悦,固求市之。道士云:“为写《道德经》,当举群相赠耳。”羲之欣然写毕,笼鹅而归,甚以为乐。

王羲之与鹅

时代背景

两晋政治恐怖,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。文学创作内容消沉,出世入仙和逃避现实的情调很浓。东晋时期,清谈老庄玄理的风气很盛,是玄言文学泛滥之时。但王羲之一反“清虚寡欲,尤善玄言”的风气和追求骈体的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文《兰亭集序》,不但在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

时代背景

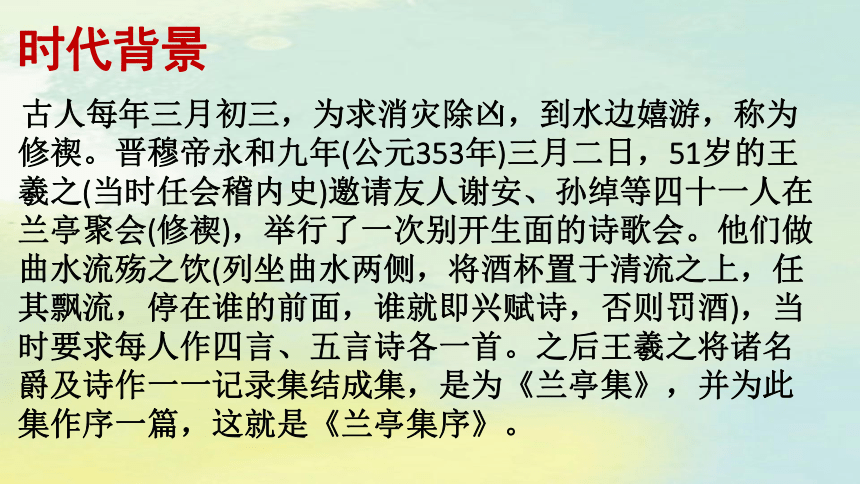

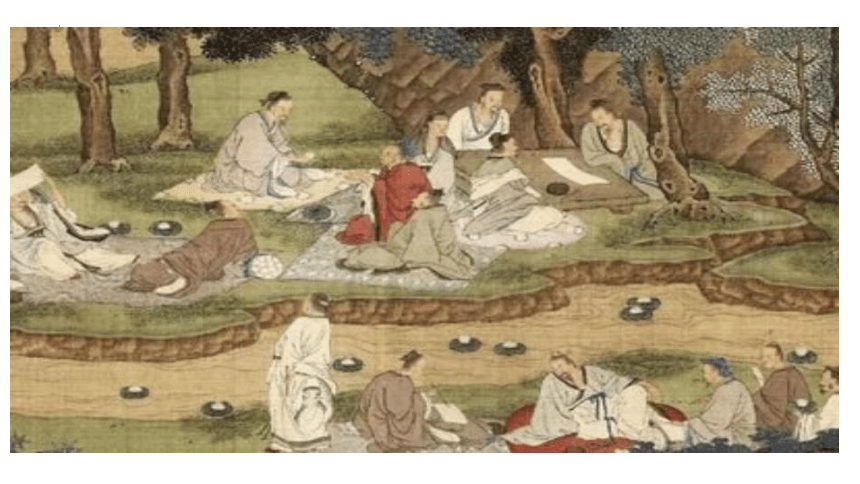

古人每年三月初三,为求消灾除凶,到水边嬉游,称为修禊。晋穆帝永和九年(公元353年)三月二日,51岁的王羲之(当时任会稽内史)邀请友人谢安、孙绰等四十一人在兰亭聚会(修禊),举行了一次别开生面的诗歌会。他们做曲水流殇之饮(列坐曲水两侧,将酒杯置于清流之上,任其飘流,停在谁的前面,谁就即兴赋诗,否则罚酒),当时要求每人作四言、五言诗各一首。之后王羲之将诸名爵及诗作一一记录集结成集,是为《兰亭集》,并为此集作序一篇,这就是《兰亭集序》。

文体知识

《兰亭集序》是一篇序言。“序言”简称“序”,也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类。列于序卷首叫序,附于卷末叫“跋”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。序言,有自己作的,叫“自序”;也有请他人写的,叫“他序”,他序除了介绍著作外,往往还有一些评价的内容。《兰亭集序》即兰亭会诗集的序言。

文体知识

《兰亭集序》是一篇序言。“序言”简称“序”,也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类。列于序卷首叫序,附于卷末叫“跋”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。序言,有自己作的,叫“自序”;也有请他人写的,叫“他序”,他序除了介绍著作外,往往还有一些评价的内容。《兰亭集序》即兰亭会诗集的序言。

文体知识

作为文章的体裁,序有书序和赠序之分。

书序相当于前言后记,一般是介绍作家的生平或成书过

程与宗旨,为阅读和评价作品提供一定的参考资料,或

给以必要的引导,如《兰亭集序》。

而赠序与书序的性质不同,始于唐朝,是临别赠言性质

的文字,内容多是勉励、推重、赞许之辞表达离别时的

某种思想感情,往往因人立论,阐明某些观点,相当于

议论性散文,如《送东阳马生序》。

整体感知

朗读课文,完成以下任务:

1.读准字音。

2.如果把这篇文章分为两大部分,你会怎么分?为什么?

3. 请从文中找出最能体现作者情感变化的词。

整体感知

第一部分(1、2自然段):

叙事、写景,先叙述集会的时间、地点,然后点染出兰亭优美的自然环境。

第二部分(3、4自然段):

抒情、议论,由欣赏良辰美景、流觞畅饮,而引发出对暂与久、悲与欢、生与死的感慨。

情感变化:乐——痛——悲

课文研读

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

ɡuǐ

介词结构“于会稽山阴之兰亭”后置

春季的末一个月

一种祭礼

高高的竹子

都

县名

映衬、围绕

酒杯

排列

旁边

乐器

繁盛

作诗

省略动词宾语

举行

的

都

重点实词——修

王羲之修( )七尺有余,常修( )文德。所住之处有茂林修( )竹,风景甚好。仅兰亭破,遂修( )葺,后又遇大雨,亭倒,乃重修( ),又以名联修( )之。聚友人于兰亭,叹修( )短随化,将其作收于集,并作序。

远人不服,故修文德以来之。

重点实词——修

王羲之修(身高)七尺有余,常修(施行)文德。所住之处有茂林修(高,大)竹,风景甚好。仅兰亭破,遂修(修理)葺,后又遇大雨,亭倒,乃重修(修建),又以名联修(修饰、装饰)之。聚友人于兰亭,叹修(长)短随化,将其作收于集,并作序。

重点句式

例句: 会于会稽山阴之兰亭

选出与例句句式不同的一项( )

A.又杂植兰桂竹木于庭。

B.客逾庖而宴,鸡栖于厅。

C.州司临门,急于星火。

D.虽无丝竹管弦之盛。

D

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

之:定语后置的标志

和风

用来

放开、敞开

穷尽

实在

自然万物

值得

这

课文研读

古今异义词——所以

古义:

①所以游目骋怀。

②所以兴怀。

③师者,所以传道受业解惑也。

④所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

⑤吾知所以距子矣,吾不言。

今义: ①表因果关系的连词;②实在的情由或适宜的举动(限用于固定词组中做宾语)。

古今异义词——所以

古义:

①所以游目骋怀。表凭借,用来。

②所以兴怀。 ……的原因。

③师者,所以传道受业解惑也。表凭借,用来。

④所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

……的原因。

⑤吾知所以距子矣,吾不言。……的方法

今义: ①表因果关系的连词;②实在的情由或适宜的举动(限用于固定词组中做宾语)。

重点句式

例句: 仰观宇宙之大

选出与例句句式不同的一项( )

A.蚓无爪牙之利,筋骨之强。

B.太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

C.吾妻之美我者,私我也。

D.富民有睚眦杀人衷刃篡狱者。

C

研读思考

再读一、二自然段,思考:

“乐之因”?

研读思考

“乐之因” (四美:良辰、美景、赏心、乐事) +(人和)

良辰: 天朗气清,惠风和畅。

美景: 此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。

赏心: 仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱。

乐事:一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

人和:群贤毕至,少长咸集。

信可乐也!

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

f ,助词

主谓间取消独立性

一俯一仰之间

之于

通“晤”

有的人

通“取”

不一样

对,状语后置

求得

等到

到、及

过去

连接

因

指“向之”句

自然

判断句

大事。形作名

课文研读

重点实词——期

陈人母逝,遵乡人之规,期( )功之亲皆来吊唁。后陈人外出,其妻与之约以一年为期( )。期( )年之后,妻未见其归,又数年,仍未见其归,悲而曰:“为何不见归?一年之期早逝,吾期( )归。莫非与佳人期( )而忘归耶?”

重点实词——期

陈人母逝,遵乡人之规,期(穿一周年孝服的人)功之亲皆来吊唁。后陈人外出,其妻与之约以一年为期(规定的时日)。期(一周年)年之后,妻未见其归,又数年,仍未见其归,悲而曰:“为何不见归?一年之期早逝,吾期(期望)归。莫非与佳人期(约会)而忘归耶?”

重点虚词——之

一僧欲之(1)南海,询于唐僧,久之(2),唐僧不之(3)应。其独往,其待也与?均之(4)二策,僧以箪食瓢饮至南海,夸之(5)于唐僧:“此何难之(6)有?”唐僧曰:“汝之(7)百折不挠,实可钦佩。然汝之(8)言亦过矣,君将骄而笑之(9)乎?”

重点虚词——之

一僧欲之(1)南海,询于唐僧,久之(2),唐僧不之(3)应。其独往,其待也与?均之(4)二策,僧以箪食瓢饮至南海,夸之(5)于唐僧:“此何难之(6)有?”唐僧曰:“汝之(7)百折不挠,实可钦佩。然汝之(8)言亦过矣,君将骄而笑之(9)乎?”

(1)动词,可译为“到”、“往”。(2)助词,调节音节,用在时间词后,不译。(3)代词,可译为“他”。(4)指示代词,表近指,可译为“这”。(5)代词,可译为“这件事”。(6)助词,宾语前置标志,不译。(7)助词,用在主谓之间,取消句子独立性,不译。(8)结构助词,可译为“的”。(9)人称代词,表第一人称,可译为“我”。

痛

俯仰人生,为何而痛 “痛之由”

俯仰一世,老之将至 人生短暂之痛

所之既倦,情随事迁 世事无常之痛

向之所欣,已为陈迹 往事不再之痛

修短随化,终期于尽 生死难测之痛

死生亦大矣

岂不

研读思考

哉

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

符契。两半,可合在一起

面对

悲伤

明白

本来

一、齐,作动词。把…看做一样(相等)

未成年而死去的人

无根据

情趣

一个个

纵使

这次(集会)的诗文

课文研读

重点实词——固

齐据险地之固( ),敌攻,将欲战。齐将田忌固( )止之。以敌将屡有建树,有自满之心,日益骄固( )。田忌故固( )壁不战,方胜之。史论:齐固( )有胜之势,且田忌有谋略,岂不胜哉?

重点实词——固

齐据险地之固(坚固),敌攻,将欲战。齐将田忌固(坚决)止之。以敌将屡有建树,有自满之心,日益骄固(固执)。田忌故固(坚守)壁不战,方胜之。史论:齐固(本来)有胜之势,且田忌有谋略,岂不胜哉?

重点实词——致

齐王欲致( )天下之士,致( )千金以晏子。晏子致( )诚于天下豪杰。豪杰中有一人自小家贫,无从致( )书以观,而思维精巧,尤致思( )于天文阴阳历算,为晏子之诚所感,前往晏子处。两人席谈,方觉其致( )一也,甚欢。

致仕:

重点实词——致

齐王欲致(招纳,引来)天下之士,致(送给)千金以晏子。晏子致(表达)诚于天下豪杰。豪杰中有一人自小家贫,无从致(得到)书以观,而思维精巧,尤致思(集中心思于某一方面)于天文阴阳历算,为晏子之诚所感,前往晏子处。两人席谈,方觉其致(情趣,意志)一也,甚欢。

致仕:退休。

(今之视昔)

(今 )

(后之视今)

俯仰古今,悲在何处 “悲之源”

每览昔人兴感之由,若合一契

一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

后之览者,

亦将有感于斯文

悲

千古同

作者悲古人,悲时人,亦悲后人。——死生之大

研读思考

最后一段的理解?

千古同心,千古同慨,作者的思绪从有限转入无限,又归结到《兰亭集》的撰集上,既点出了作序的缘起,又留下了无穷的回味。

随着时光的流逝,人的生命也终有尽期。作者在伤感之余,转为积极旷达。把庄子之言斥为“虚诞”和“妄作。”不能学太上之忘情,忘掉生和死的界限。

千古同悲

人生苦短

命运难测

良 辰

美 景

赏 心

乐 事

人 和

乐

痛

悲

小结

1、思考:作者抒写宴集后的感触,他的抒情基调由乐转痛转悲,为什么会有这样的变化?

以“悲”为抒情基调,上文兰亭聚饮,赋诗,是乐事,但有聚就有散,聚会难而短,分散易而长。这种欢聚难常的感触已经使人情绪低落,由此,进而想到人生短促,所以聚散生死始终笼罩文学家的心,故作者由乐转悲。

探究拓展

2、作者说“每览昔人兴感之由,若合一契”,你还读过哪些抒发人生无常之感、发时不我待之叹的诗文?

“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。”

——(曹操《短歌行》)

“人生一世间,忽若暮春草。” —— (徐干《室思》)

“但恐须臾间,魂气随风飘”。 —— (阮籍《咏怀》)

“天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。”

—— (王勃《滕王阁序》)

“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”

—— (苏轼《前赤壁赋》)

“人生易老天难老,岁岁重阳,今又重阳。”

—— (毛泽东《采桑子·重阳》)

3、如何评价《兰亭集序》中的生死观?你有什么样的生死观?

【王羲之论生死】

死生亦大矣。

一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

【总结】

全文情景交融,文简而意深,作者由兰亭盛会写起,极写盛会之乐。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了人生苦短,命运难测的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。

全文情景交融,文简而意深,作者由兰亭盛会写起,极写盛会之乐。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了人生苦短,命运难测的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。

总结全文

1、王羲之的《兰亭集序》中表现兰亭环境优美的句子是: , , , 。表现兰亭气候宜人的句子是 , 。

2、兰亭集会时文人雅士们把盛酒的杯浮在水面从上游放出,循曲水而下,流到谁面前,谁就取来饮酒赋诗,表达幽深内藏的感情的句子是 , 。 , , 。

3、王羲之在兰亭聚会时看到天空的无边和事物的繁多之后,眼力舒展,胸怀开畅,极尽视听的乐趣,确实感到非常快乐的句子是: , , , , 。

4.我们在感叹时光流逝时,往往会说“光阴似箭,日月如梭”。《兰亭集序》中有一句相似的感叹: , 。

情境默写检查

1、王羲之的《兰亭集序》中表现兰亭环境优美的句子是:此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。表现兰亭气候宜人的句子是天朗气清,惠风和畅。

2、兰亭集会时文人雅士们把盛酒的杯浮在水面从上游放出,循曲水而下,流到谁面前,谁就取来饮酒赋诗,表达幽深内藏的感情的句子是引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

3、王羲之在兰亭聚会时看到天空的无边和事物的繁多之后,眼力舒展,胸怀开畅,极尽视听的乐趣,确实感到非常快乐的句子是:仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

4.我们在感叹时光流逝时,往往会说“光阴似箭,日月如梭”。《兰亭集序》中有一句相似的感叹:夫人之相与,俯仰一世。

5.王羲之将世人大体分为两类“静者”和“躁者”,并形象地概括了两类人的生活内容: , ; , 。

6、生活中当我们专注于自己所喜欢的事物时,会达到忘我的状态而忽视时光的流逝,不觉中老年将要到来。这很容易让我们想起王羲之《兰亭集序》里的句子: , , , 。

7、我们喜欢的事物由生到灭,时间极其短暂,自然也会令人生发感慨,正如王羲之《兰亭集序》中所写: , , , 。

8.针对魏晋名士崇尚虚无的思想倾向,王羲之在《兰亭集序》中用了一句话来批评: , 。

5.王羲之将世人大体分为两类“静者”和“躁者”,并形象地概括了两类人的生活内容:或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

6、生活中当我们专注于自己所喜欢的事物时,会达到忘我的状态而忽视时光的流逝,不觉中老年将要到来。这很容易让我们想起王羲之《兰亭集序》里的句子:当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。

7、我们喜欢的事物由生到灭,时间极其短暂,自然也会令人生发感慨,正如王羲之《兰亭集序》中所写:向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。

8.针对魏晋名士崇尚虚无的思想倾向,王羲之在《兰亭集序》中用了一句话来批评:固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

9.王羲之的《兰亭集序》一开始就点明聚会的季节、地点和事由的句子是: , , 。

10.《兰亭集序》中交代了在兰亭聚会的人是“ , ”,各路英才,老少皆有。

11.生活中当我们对所喜欢或得到的事物已经厌倦时,感情会随着事物的变化而变化,感慨也随之产生。这很容易让我们想起王羲之《兰亭集序》里的句子: , , 。

9.王羲之的《兰亭集序》一开始就点明聚会的季节、地点和事由的句子是:暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

10.《兰亭集序》中交代了在兰亭聚会的人是“群贤毕至,少长咸集”,各路英才,老少皆有。

11.生活中当我们对所喜欢或得到的事物已经厌倦时,感情会随着事物的变化而变化,感慨也随之产生。这很容易让我们想起王羲之《兰亭集序》里的句子:及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

12.《庄子》中说死生是人的一件大事,每个人寿命的长短,听凭造化,最后归结于消亡。正如王羲之《兰亭集序》中所写: , !

13.每当我们看到古人对死生发生感慨的文章,就为此悲伤感叹,也说不出是什么原因。正如王羲之《兰亭集序》中所写: , , , 。

14.纵使时代变了,世事不同了,但人们的思想情趣是一样的,正如王羲之在《兰亭集序》中所说 , , 。

12.《庄子》中说死生是人的一件大事,每个人寿命的长短,听凭造化,最后归结于消亡。正如王羲之《兰亭集序》中所写:况修短随化,终期于尽!

13.每当我们看到古人对死生发生感慨的文章,就为此悲伤感叹,也说不出是什么原因。正如王羲之《兰亭集序》中所写:每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

14.纵使时代变了,世事不同了,但人们的思想情趣是一样的,正如王羲之在《兰亭集序》中所说虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。

兰亭集序

王羲之

学习目标

1.积累文中重要的实词、虚词和特殊句式等文言知识。

2.理清文章的思路结构,把握主旨。

3.理解作者在行文中的感情变化,树立积极进取的人

生观。

4.准确背诵、默写全文。

羲之其人

王羲之(303—361),字逸少,琅琊临沂人(今属山东)。东晋著名书法家,有“书圣”之称。官至右军将军,会稽内史,故后世称为“王右军”。在书法史上,他与其子王献之合称为“二王”。

其书法兼善隶、草、楷、行各体,精研体势,心摹手追,广采众长,备精诸体,冶于一炉,摆脱了汉魏笔风,自成一家,影响深远。风格平和自然,笔势委婉含蓄,遒美健秀。

羲之书法

羲之其事

东床快婿

郗太傅在京口,遣门生与王丞相书,求女婿。丞相语郗信:“君往东厢,任意选之。”门生归,白郗曰:“王家诸郎,亦皆可嘉,闻来觅婿,咸自矜持。唯有一郎,在床上坦腹卧,如不闻。”郗公云:“正此好!”访之,乃是逸少,因嫁女与焉。王氏谱曰:“逸少,羲之小字。羲之妻,太傅郗鉴女,名璿,字子房。”

“东床快婿”亦可称“东床驸马”“东床娇婿”“东床姣婿”“东床佳婿”“东床之选” “东床坦腹”“东床娇客”。指为人豁达,才能出众的女婿。是女婿的美称。

【译文】

郗鉴太傅在京口(今江苏镇江),派门生给王导丞相一封信,(说想从王家公子中)寻找(一位做)女婿。丞相对郗鉴的信使说:“您往东边厢房(去看吧),任意选择。”门生回去后,禀告郗鉴说:“王家的几位公子,也都是值得称赞的,(但是)听说(太傅)来寻找女婿,都变得不自然了。唯有一位公子,在床上坦露胸腹躺着,好像没有听到这事一样。”郗鉴太傅说:“这个正是最佳人选!”(于是派人去)打听,才(发现)是逸少,于是就把自己的女儿嫁给了他。王氏的族谱上记载:“逸少,是王羲之的字。王羲之的妻子,是太傅郗鉴的女儿,名叫郗璿,字子房。”

羲之其事

尝在蕺(jí)山见一老姥,持六角扇卖之。羲之书其扇,各为五字。姥初有愠色。羲之因谓姥曰:“但言王右军书,以求百钱耳。”姥如其言,人竞买之。他日,姥复见羲之,羲之笑而不答。

(选自《晋书 王羲之传》)

王羲之书六角扇

羲之其事

性爱鹅,会稽有孤居姥养一鹅,善鸣,求市未能得,遂携亲友命驾就观。姥闻羲之将至,烹以待之,羲之叹惜弥日 。又山阴有一道士,养好鹅,羲之往观焉,意甚悦,固求市之。道士云:“为写《道德经》,当举群相赠耳。”羲之欣然写毕,笼鹅而归,甚以为乐。

王羲之与鹅

时代背景

两晋政治恐怖,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。文学创作内容消沉,出世入仙和逃避现实的情调很浓。东晋时期,清谈老庄玄理的风气很盛,是玄言文学泛滥之时。但王羲之一反“清虚寡欲,尤善玄言”的风气和追求骈体的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文《兰亭集序》,不但在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

时代背景

古人每年三月初三,为求消灾除凶,到水边嬉游,称为修禊。晋穆帝永和九年(公元353年)三月二日,51岁的王羲之(当时任会稽内史)邀请友人谢安、孙绰等四十一人在兰亭聚会(修禊),举行了一次别开生面的诗歌会。他们做曲水流殇之饮(列坐曲水两侧,将酒杯置于清流之上,任其飘流,停在谁的前面,谁就即兴赋诗,否则罚酒),当时要求每人作四言、五言诗各一首。之后王羲之将诸名爵及诗作一一记录集结成集,是为《兰亭集》,并为此集作序一篇,这就是《兰亭集序》。

文体知识

《兰亭集序》是一篇序言。“序言”简称“序”,也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类。列于序卷首叫序,附于卷末叫“跋”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。序言,有自己作的,叫“自序”;也有请他人写的,叫“他序”,他序除了介绍著作外,往往还有一些评价的内容。《兰亭集序》即兰亭会诗集的序言。

文体知识

《兰亭集序》是一篇序言。“序言”简称“序”,也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类。列于序卷首叫序,附于卷末叫“跋”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。序言,有自己作的,叫“自序”;也有请他人写的,叫“他序”,他序除了介绍著作外,往往还有一些评价的内容。《兰亭集序》即兰亭会诗集的序言。

文体知识

作为文章的体裁,序有书序和赠序之分。

书序相当于前言后记,一般是介绍作家的生平或成书过

程与宗旨,为阅读和评价作品提供一定的参考资料,或

给以必要的引导,如《兰亭集序》。

而赠序与书序的性质不同,始于唐朝,是临别赠言性质

的文字,内容多是勉励、推重、赞许之辞表达离别时的

某种思想感情,往往因人立论,阐明某些观点,相当于

议论性散文,如《送东阳马生序》。

整体感知

朗读课文,完成以下任务:

1.读准字音。

2.如果把这篇文章分为两大部分,你会怎么分?为什么?

3. 请从文中找出最能体现作者情感变化的词。

整体感知

第一部分(1、2自然段):

叙事、写景,先叙述集会的时间、地点,然后点染出兰亭优美的自然环境。

第二部分(3、4自然段):

抒情、议论,由欣赏良辰美景、流觞畅饮,而引发出对暂与久、悲与欢、生与死的感慨。

情感变化:乐——痛——悲

课文研读

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

ɡuǐ

介词结构“于会稽山阴之兰亭”后置

春季的末一个月

一种祭礼

高高的竹子

都

县名

映衬、围绕

酒杯

排列

旁边

乐器

繁盛

作诗

省略动词宾语

举行

的

都

重点实词——修

王羲之修( )七尺有余,常修( )文德。所住之处有茂林修( )竹,风景甚好。仅兰亭破,遂修( )葺,后又遇大雨,亭倒,乃重修( ),又以名联修( )之。聚友人于兰亭,叹修( )短随化,将其作收于集,并作序。

远人不服,故修文德以来之。

重点实词——修

王羲之修(身高)七尺有余,常修(施行)文德。所住之处有茂林修(高,大)竹,风景甚好。仅兰亭破,遂修(修理)葺,后又遇大雨,亭倒,乃重修(修建),又以名联修(修饰、装饰)之。聚友人于兰亭,叹修(长)短随化,将其作收于集,并作序。

重点句式

例句: 会于会稽山阴之兰亭

选出与例句句式不同的一项( )

A.又杂植兰桂竹木于庭。

B.客逾庖而宴,鸡栖于厅。

C.州司临门,急于星火。

D.虽无丝竹管弦之盛。

D

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

之:定语后置的标志

和风

用来

放开、敞开

穷尽

实在

自然万物

值得

这

课文研读

古今异义词——所以

古义:

①所以游目骋怀。

②所以兴怀。

③师者,所以传道受业解惑也。

④所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

⑤吾知所以距子矣,吾不言。

今义: ①表因果关系的连词;②实在的情由或适宜的举动(限用于固定词组中做宾语)。

古今异义词——所以

古义:

①所以游目骋怀。表凭借,用来。

②所以兴怀。 ……的原因。

③师者,所以传道受业解惑也。表凭借,用来。

④所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

……的原因。

⑤吾知所以距子矣,吾不言。……的方法

今义: ①表因果关系的连词;②实在的情由或适宜的举动(限用于固定词组中做宾语)。

重点句式

例句: 仰观宇宙之大

选出与例句句式不同的一项( )

A.蚓无爪牙之利,筋骨之强。

B.太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

C.吾妻之美我者,私我也。

D.富民有睚眦杀人衷刃篡狱者。

C

研读思考

再读一、二自然段,思考:

“乐之因”?

研读思考

“乐之因” (四美:良辰、美景、赏心、乐事) +(人和)

良辰: 天朗气清,惠风和畅。

美景: 此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。

赏心: 仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱。

乐事:一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

人和:群贤毕至,少长咸集。

信可乐也!

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

f ,助词

主谓间取消独立性

一俯一仰之间

之于

通“晤”

有的人

通“取”

不一样

对,状语后置

求得

等到

到、及

过去

连接

因

指“向之”句

自然

判断句

大事。形作名

课文研读

重点实词——期

陈人母逝,遵乡人之规,期( )功之亲皆来吊唁。后陈人外出,其妻与之约以一年为期( )。期( )年之后,妻未见其归,又数年,仍未见其归,悲而曰:“为何不见归?一年之期早逝,吾期( )归。莫非与佳人期( )而忘归耶?”

重点实词——期

陈人母逝,遵乡人之规,期(穿一周年孝服的人)功之亲皆来吊唁。后陈人外出,其妻与之约以一年为期(规定的时日)。期(一周年)年之后,妻未见其归,又数年,仍未见其归,悲而曰:“为何不见归?一年之期早逝,吾期(期望)归。莫非与佳人期(约会)而忘归耶?”

重点虚词——之

一僧欲之(1)南海,询于唐僧,久之(2),唐僧不之(3)应。其独往,其待也与?均之(4)二策,僧以箪食瓢饮至南海,夸之(5)于唐僧:“此何难之(6)有?”唐僧曰:“汝之(7)百折不挠,实可钦佩。然汝之(8)言亦过矣,君将骄而笑之(9)乎?”

重点虚词——之

一僧欲之(1)南海,询于唐僧,久之(2),唐僧不之(3)应。其独往,其待也与?均之(4)二策,僧以箪食瓢饮至南海,夸之(5)于唐僧:“此何难之(6)有?”唐僧曰:“汝之(7)百折不挠,实可钦佩。然汝之(8)言亦过矣,君将骄而笑之(9)乎?”

(1)动词,可译为“到”、“往”。(2)助词,调节音节,用在时间词后,不译。(3)代词,可译为“他”。(4)指示代词,表近指,可译为“这”。(5)代词,可译为“这件事”。(6)助词,宾语前置标志,不译。(7)助词,用在主谓之间,取消句子独立性,不译。(8)结构助词,可译为“的”。(9)人称代词,表第一人称,可译为“我”。

痛

俯仰人生,为何而痛 “痛之由”

俯仰一世,老之将至 人生短暂之痛

所之既倦,情随事迁 世事无常之痛

向之所欣,已为陈迹 往事不再之痛

修短随化,终期于尽 生死难测之痛

死生亦大矣

岂不

研读思考

哉

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

符契。两半,可合在一起

面对

悲伤

明白

本来

一、齐,作动词。把…看做一样(相等)

未成年而死去的人

无根据

情趣

一个个

纵使

这次(集会)的诗文

课文研读

重点实词——固

齐据险地之固( ),敌攻,将欲战。齐将田忌固( )止之。以敌将屡有建树,有自满之心,日益骄固( )。田忌故固( )壁不战,方胜之。史论:齐固( )有胜之势,且田忌有谋略,岂不胜哉?

重点实词——固

齐据险地之固(坚固),敌攻,将欲战。齐将田忌固(坚决)止之。以敌将屡有建树,有自满之心,日益骄固(固执)。田忌故固(坚守)壁不战,方胜之。史论:齐固(本来)有胜之势,且田忌有谋略,岂不胜哉?

重点实词——致

齐王欲致( )天下之士,致( )千金以晏子。晏子致( )诚于天下豪杰。豪杰中有一人自小家贫,无从致( )书以观,而思维精巧,尤致思( )于天文阴阳历算,为晏子之诚所感,前往晏子处。两人席谈,方觉其致( )一也,甚欢。

致仕:

重点实词——致

齐王欲致(招纳,引来)天下之士,致(送给)千金以晏子。晏子致(表达)诚于天下豪杰。豪杰中有一人自小家贫,无从致(得到)书以观,而思维精巧,尤致思(集中心思于某一方面)于天文阴阳历算,为晏子之诚所感,前往晏子处。两人席谈,方觉其致(情趣,意志)一也,甚欢。

致仕:退休。

(今之视昔)

(今 )

(后之视今)

俯仰古今,悲在何处 “悲之源”

每览昔人兴感之由,若合一契

一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

后之览者,

亦将有感于斯文

悲

千古同

作者悲古人,悲时人,亦悲后人。——死生之大

研读思考

最后一段的理解?

千古同心,千古同慨,作者的思绪从有限转入无限,又归结到《兰亭集》的撰集上,既点出了作序的缘起,又留下了无穷的回味。

随着时光的流逝,人的生命也终有尽期。作者在伤感之余,转为积极旷达。把庄子之言斥为“虚诞”和“妄作。”不能学太上之忘情,忘掉生和死的界限。

千古同悲

人生苦短

命运难测

良 辰

美 景

赏 心

乐 事

人 和

乐

痛

悲

小结

1、思考:作者抒写宴集后的感触,他的抒情基调由乐转痛转悲,为什么会有这样的变化?

以“悲”为抒情基调,上文兰亭聚饮,赋诗,是乐事,但有聚就有散,聚会难而短,分散易而长。这种欢聚难常的感触已经使人情绪低落,由此,进而想到人生短促,所以聚散生死始终笼罩文学家的心,故作者由乐转悲。

探究拓展

2、作者说“每览昔人兴感之由,若合一契”,你还读过哪些抒发人生无常之感、发时不我待之叹的诗文?

“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。”

——(曹操《短歌行》)

“人生一世间,忽若暮春草。” —— (徐干《室思》)

“但恐须臾间,魂气随风飘”。 —— (阮籍《咏怀》)

“天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。”

—— (王勃《滕王阁序》)

“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”

—— (苏轼《前赤壁赋》)

“人生易老天难老,岁岁重阳,今又重阳。”

—— (毛泽东《采桑子·重阳》)

3、如何评价《兰亭集序》中的生死观?你有什么样的生死观?

【王羲之论生死】

死生亦大矣。

一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

【总结】

全文情景交融,文简而意深,作者由兰亭盛会写起,极写盛会之乐。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了人生苦短,命运难测的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。

全文情景交融,文简而意深,作者由兰亭盛会写起,极写盛会之乐。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了人生苦短,命运难测的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。

总结全文

1、王羲之的《兰亭集序》中表现兰亭环境优美的句子是: , , , 。表现兰亭气候宜人的句子是 , 。

2、兰亭集会时文人雅士们把盛酒的杯浮在水面从上游放出,循曲水而下,流到谁面前,谁就取来饮酒赋诗,表达幽深内藏的感情的句子是 , 。 , , 。

3、王羲之在兰亭聚会时看到天空的无边和事物的繁多之后,眼力舒展,胸怀开畅,极尽视听的乐趣,确实感到非常快乐的句子是: , , , , 。

4.我们在感叹时光流逝时,往往会说“光阴似箭,日月如梭”。《兰亭集序》中有一句相似的感叹: , 。

情境默写检查

1、王羲之的《兰亭集序》中表现兰亭环境优美的句子是:此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。表现兰亭气候宜人的句子是天朗气清,惠风和畅。

2、兰亭集会时文人雅士们把盛酒的杯浮在水面从上游放出,循曲水而下,流到谁面前,谁就取来饮酒赋诗,表达幽深内藏的感情的句子是引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

3、王羲之在兰亭聚会时看到天空的无边和事物的繁多之后,眼力舒展,胸怀开畅,极尽视听的乐趣,确实感到非常快乐的句子是:仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

4.我们在感叹时光流逝时,往往会说“光阴似箭,日月如梭”。《兰亭集序》中有一句相似的感叹:夫人之相与,俯仰一世。

5.王羲之将世人大体分为两类“静者”和“躁者”,并形象地概括了两类人的生活内容: , ; , 。

6、生活中当我们专注于自己所喜欢的事物时,会达到忘我的状态而忽视时光的流逝,不觉中老年将要到来。这很容易让我们想起王羲之《兰亭集序》里的句子: , , , 。

7、我们喜欢的事物由生到灭,时间极其短暂,自然也会令人生发感慨,正如王羲之《兰亭集序》中所写: , , , 。

8.针对魏晋名士崇尚虚无的思想倾向,王羲之在《兰亭集序》中用了一句话来批评: , 。

5.王羲之将世人大体分为两类“静者”和“躁者”,并形象地概括了两类人的生活内容:或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

6、生活中当我们专注于自己所喜欢的事物时,会达到忘我的状态而忽视时光的流逝,不觉中老年将要到来。这很容易让我们想起王羲之《兰亭集序》里的句子:当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。

7、我们喜欢的事物由生到灭,时间极其短暂,自然也会令人生发感慨,正如王羲之《兰亭集序》中所写:向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。

8.针对魏晋名士崇尚虚无的思想倾向,王羲之在《兰亭集序》中用了一句话来批评:固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

9.王羲之的《兰亭集序》一开始就点明聚会的季节、地点和事由的句子是: , , 。

10.《兰亭集序》中交代了在兰亭聚会的人是“ , ”,各路英才,老少皆有。

11.生活中当我们对所喜欢或得到的事物已经厌倦时,感情会随着事物的变化而变化,感慨也随之产生。这很容易让我们想起王羲之《兰亭集序》里的句子: , , 。

9.王羲之的《兰亭集序》一开始就点明聚会的季节、地点和事由的句子是:暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

10.《兰亭集序》中交代了在兰亭聚会的人是“群贤毕至,少长咸集”,各路英才,老少皆有。

11.生活中当我们对所喜欢或得到的事物已经厌倦时,感情会随着事物的变化而变化,感慨也随之产生。这很容易让我们想起王羲之《兰亭集序》里的句子:及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

12.《庄子》中说死生是人的一件大事,每个人寿命的长短,听凭造化,最后归结于消亡。正如王羲之《兰亭集序》中所写: , !

13.每当我们看到古人对死生发生感慨的文章,就为此悲伤感叹,也说不出是什么原因。正如王羲之《兰亭集序》中所写: , , , 。

14.纵使时代变了,世事不同了,但人们的思想情趣是一样的,正如王羲之在《兰亭集序》中所说 , , 。

12.《庄子》中说死生是人的一件大事,每个人寿命的长短,听凭造化,最后归结于消亡。正如王羲之《兰亭集序》中所写:况修短随化,终期于尽!

13.每当我们看到古人对死生发生感慨的文章,就为此悲伤感叹,也说不出是什么原因。正如王羲之《兰亭集序》中所写:每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

14.纵使时代变了,世事不同了,但人们的思想情趣是一样的,正如王羲之在《兰亭集序》中所说虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。