第11课 五代史伶官传序 课件

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

第11课 五代史伶官传序

统编版 选择性必修 中册

1. 了解作者及文章创作的时代背景,把握文章的主要观点及意图。

2. 从选材、论证方法等角度,分析文章精妙的构思,体会文章的论证力度。

3. 学习文章以散体写史论的方法,以及作者积极关注社会现实的人生态度。

素养目标

五代史伶官传序

欧阳修(1007— 1072),字永叔,号醉翁,晚年又号六一居士,北宋政治家、文学家。欧阳修于宋仁宗天圣八年(1030)进士及第,历仕仁宗、英宗、神宗三朝,官至翰林学士、枢密副使、参知政事。死后累赠太师、楚国公,谥号“文忠”,故世称欧阳文忠公。

欧阳修是宋代文学史上最早开创一代文风的文坛领袖,与韩愈、柳宗元、苏轼、苏洵、苏辙、王安石、曾巩合称“唐宋八大家”,并与韩愈、柳宗元、苏轼被后人合称“千古文章四大家”。他领导了北宋诗文革新运动,继承并发展了韩愈的古文理论。其散文创作的高度成就与其正确的古文理论相辅相成,从而开创了一代文风。欧阳修在变革文风的同时,也对诗风、词风进行了革新。在史学方面,也有较高成就。

作者简介

欧阳修曾主修《新唐书》,并独撰《新五代史》。有《欧阳文忠集》传世。其传世名作有散文《朋党论》《新五代史·伶官传》《醉翁亭记》《秋声赋》《卖油翁》,词作《采桑子(群芳过后西湖好)》《踏莎行(候馆梅残)》《生查子(去年元夜时)》《蝶恋花(庭院深深深几许)》,诗作《戏答元珍》《题滁州醉翁亭》《忆滁州幽谷》等。

《五代史伶官传序》是一篇史论,是欧阳修为其修撰的《新五代史·伶官传》所写的短序。“五代史伶官传”交代了这篇史论的内容,“序”标明文章的体裁。全文紧扣“盛衰”二字,夹叙夹议,史论结合,笔带感慨,感染力很强,成为历来传诵的佳作。

题目解说

写作背景

欧阳修所处的时代,正是北宋王朝开始由盛到衰的时期,政治上的一些弊端越来越严重,社会上各种矛盾日趋尖锐。仁宗庆历初年,以王伦、张海等为首的人民暴动接踵而起,西夏又袭扰西北边境,屡败宋军。欧阳修、范仲淹等人力图实行政治改革以挽救北宋王朝的危机,却接二连三地遭到当权派的打击。在这种情况下,欧阳修忧心忡忡,很担心五代的惨痛历史即将重演。宋太祖时薛居正奉命主修的《旧五代史》,“繁猥失实”,无助于劝善惩恶。于是欧阳修自己动手,撰成了七十四卷的《新五代史》。本文就是为《新五代史·伶官传》部分写的一篇序文。面对国家和民族的危机,欧阳修作此序是希望宋朝统治者以史为鉴,告诫执政者要吸取历史教训,居安思危,防微杜渐,励精图治,不应满足表面的虚荣,以期引起统治者的警惕。

知识卡片

序

序,作为一种文体,又称叙、叙文、叙言、序言、序文、引、引言、导言等。序在古代多放在书的后面,现在一般放在书的前面,而把放在书后面的序称为后序或跋。序、跋的内容、体例大致相同,因而可合称为序跋文。一般的书有序无跋,如觉得序意未尽,后面仍可有跋。

序有自序和他序之分。自序偏于说明著作宗旨、撰写经过、编写体例等,还可就书中的重点和难点,作简要的阐述。自序有时也称前言。他序则常常要对作者、作品作介绍和评论,或对书中的观点作引申和发挥。自序和他序可以并用,不同的观点还可以展开争鸣。

课文探究

1.赏析开头“呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事 哉!”几句。

开头以感叹突兀而起,引发对历史的沉痛追问和感慨。这一叹一问,为全文奠定了叹惋的感情基调。

2. 第2段可分为几层?各写了哪些内容?

两层。

第1层“世言晋王之将终也……庄宗受而藏之于庙”,写庄宗接受遗命。先写晋王赐三矢,次写晋王遗命,详细交代了赐矢的原因,再写庄宗将三矢“受而藏之”。

第2层“其后用兵……及凯旋而纳之”,写庄宗执行晋王遗命。他出师征战,以三矢励志,成功后,还矢先王,着重写庄宗对三矢的恭敬态度,从中可以看出他接受遗命、为父复仇的决心和意志,这正是他得天下的原因。

3.赏析“方其系燕父子以组……何其衰也”一段。

本段先写庄宗胜利归来还矢太庙时的意气风发,用“可谓壮哉”收束概括,笔势激越,情调昂扬;后写天下大乱时士卒溃散、君臣泣下沾襟的情形,用“何其衰也”收束概括,笔势迂回,情调低沉悲怆。语言和情感产生一扬一抑、大起大落的变化,更突出了庄宗时盛与衰的对比。

4.赏析最后一段。

“故”承接上文,归纳庄宗时的盛衰之理。用“莫能与之争”“为天下笑”两种截然相反的结果,引出“祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺”的经验教训。作者以此含蓄地批评朝政,讽谏北宋统治者不要忘记历史教训,使文章阐述的道理更具有普遍性和现实意义。

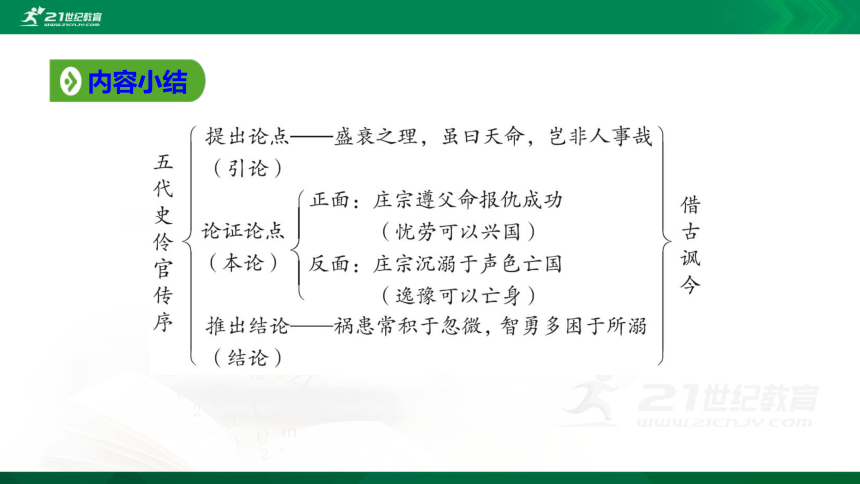

内容小结

主题归纳

文章总结了后唐庄宗李存勖得天下而后失天下的历史教训,阐明了国家盛衰取决于人事,“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的道理,讽谏北宋统治者应力戒骄奢,防微杜渐,励精图治。

深入探究

1.推究庄宗得失天下,有很多事例可选,作者选择的事例有何特点?为何要这样选材?

为论证中心论点,作者并未赘述庄宗身世或伶官轶事,也未过多地列举事例,而是从纷繁的史料中,仅选取了传奇色彩较浓、颇具典型意义的庄宗得失天下的史事,以洗练的文字、沉挚充沛的感情、抑扬顿挫的语调、纵横捭阖的气势加以叙述。

此处选用这一故事,一者可与《新五代史》中关于庄宗的正史内容构成一种补充和印证关系,避免了将《新五代史》《唐本纪》中关于庄宗得天下的内容再写入本文,造成内容拖沓烦琐;二者该事件有一定的典型意义,能够很好地反映庄宗“忧劳兴国”的过程。以这个事件作为本文的主要例证,可以增强文章的趣味性,也能够更好地为论证中心观点服务。

①例证法。史论一般都要运用例证法,运用这种方法,关键在于准确地选择典型事例。本文第一段就以庄宗得天下和失天下的史实为论据,但在具体选材上,却以“晋王赐三矢”这一不能确定为史实的传说作为事例,并加以详述,体现了作者精于选材的匠心。

②对比论证法。本文的中心论点是“盛衰之理,由于人事”。论点本身就是一个既正反对立又合二为一的命题。全文以“盛衰”二字贯穿始终,从“盛”“衰”两个方面,围绕着“人事”进行层层深入的对比论述。

2.本文主要运用了哪些论证方法?有何效果?

①“伶人”的事已写入《新五代史·伶官传》,序中再写未免重复,使文章显得拖沓。作者意在规劝统治者吸取庄宗得失天下的经验教训,并非将兴亡之责归咎于伶人,所以,没有必要详细写“伶人”在庄宗失天下过程中的作用。

②作者身为政治家,他修史撰文的目的在于为当时的统治者提供治国方略、品德修养等方面的借鉴,而不在于就史论史,评价历史上的“善善恶恶”。本文的目的就是以伶人为切入点,借庄宗得失天下的经验教训警示现实,因而,“夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉”这一发人深思、揭示写作目的的反问,被后人称为“点睛之笔”。

3.本文题为“五代史伶官传序”,为什么文中却没有详细写“伶人”在庄宗失天下过程中的作用?而“夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉”却又被后人称为“点睛之笔”?

①巧妙组材,思路清晰。本文虽然材料繁复,但是作者始终着眼于“盛”“衰”与“忧劳”“逸豫”的因果关系,从中心论点到论据,从论证过程到结论,无论是使用的事例,还是抒发的感情和发表的议论,都通过正反两个方面的对比,申明“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的“自然之理”,这就使得文章气脉贯通,前后呼应,散而不乱,结构严谨。

②语言委婉,韵味别致。全文以“呜呼”起笔,以“岂独伶人也哉”收尾,一叹再叹,以叹贯串始终,于反复叹咏之中显现委婉的韵致。在议论的文字中,多处使用反问句、疑问句,使说理委婉而令人深思;多处使用对称语句,特别是采用语言凝练、对仗工整的骈句,造成鲜明的对比感和节奏感;适当运用长句,调节语势,有张有弛。疑问句、感叹句与陈述句,骈句与散句,长句与短句,错落有致,读起来抑扬顿挫,一咏三叹,感情饱满,气势充沛。

4.本文是一篇构思精巧、韵味别致的史论经典,试从组材和语言两个角度进行分析。

伶(líng)官 三矢(shǐ) 仇雠(chóu)

逸(yì)豫 欤(yú)

重要字音

基础知识梳理

(1)则遣从事以一少牢告庙 [古义:官名,这里泛指一般属官。今义:投身到(事业中去)。]

(2)岂非人事哉 (古义:人的作为。今义:事理人情。)

(3)其意气之盛 (古义:气势,神态。今义:意志、气概、志趣、性格等。)

古今异义

抑本其成败之迹 (动词,考察,探究)

本 是故百仞之松,本伤于下而末槁于上 (名词,草木的根)

贵以贱为本,高以下为基 (名词,根本,主要的、基础的东西)

奉至尊,章洪业,皆在力本任贤 (名词,特指农业)

抑本其成败之迹 (连词,表选择,或者)

抑 若圣与仁,则吾岂敢?抑为之不厌 (连词,表转折,不过)

屈心而抑志兮 (动词,压抑)

及仲舒对策,推明孔氏,抑黜百家 (动词,贬斥)

一词多义

盛衰之理 (动词,兴盛)

盛 请其矢,盛以锦囊 (读chéng,动词,装)

其意气之盛,可谓壮哉 (形容词,旺盛)

故方其盛也 (形容词,强盛)

则遣从事以一少牢告庙 (动词,祭告)

告 以三矢赐庄宗而告之曰 (动词,告诉)

还矢先王,而告以成功 (动词,禀告)

尔其无忘乃父之志 (副词,表祈使语气)

其 泣下沾襟,何其衰也 (副词,表程度)

其意气之盛,可谓壮哉 (代词,他)

其皆出于此乎 (副词,大概,表揣测语气)

与尔三矢 (动词,给)

求!无乃尔是过与(语气词,吗)

与 陈涉少时,尝与人佣耕 (介词,替)

与其所以失之者 (连词,和)

与嬴而不助五国也 (动词,辅助,结交)

而皆背晋以归梁 (动词,归顺)

君臣相顾,不知所归(动词,投奔)

归 而其归书也必速 (动词,归还)

若水之归下也 (动词,汇聚)

壮士十年归(动词,回家)

(1)名词的活用

函梁君臣之首 (名词用作动词,用匣子装)

契丹与吾约为兄弟 (名词用作动词,订立盟约)

负而前驱 (名词作状语,在前面)

仓皇东出 (名词作状语,向东)

一夫夜呼 (名词作状语,在夜里)

乱者四应 (名词作状语,在四面)

词类活用

(2)形容词的活用

夫祸患常积于忽微(形容词用作名词,极小的事)

而智勇多困于所溺 (形容词用作名词,聪明勇敢的人)

(3)动词的活用

而告以成功(动词用作名词,成功的消息)

泣下沾襟 (动词用作名词,泪水)

忧劳可以兴国,逸豫可以亡身 ( 动词的使动用法,使……兴盛/ 使……灭亡)

(1)判断句

梁,吾仇也 (“……也”表判断)

此三者,吾遗恨也 (“……者,……也”表判断)

(2)状语后置句

盛以锦囊 (即“以锦囊盛”)

方其系燕父子以组 (即“方其以组系燕父子”)

而告以成功 (即“而以成功告”)

庄宗受而藏之于庙 (即“庄宗受而于庙藏之”)

文言句式

(3)省略句

还矢(于)先王,而告(之)以成功

其后用兵,(庄宗)则遣从事以一少牢告(于)庙

(4)被动句

而身死国灭,为天下笑 (“为”表被动)

而智勇多困于所溺 (“于”表被动)

(1)伶官 古称演戏的人为伶,在宫廷中授有官职的伶人叫作伶官。

(2)从事 官名,文中泛指一般属官。

(3)太牢、少牢 古代祭祀用牛、羊、猪各一头叫“太牢”,用羊、猪各一头叫“少牢”。“牢”,祭祀用的牲畜。古人又把牛叫“太牢”,羊叫“少牢”。

(4)告庙 天子或诸侯出巡、战争等重大事件而祭告祖庙。

(5)太庙 ① 天子的祖庙;② 春秋时期,鲁国称周公的庙为“太庙”。

文化知识

(1)盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!

(2)原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣。

(3)满招损,谦得益。

(4)忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。

(5)夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺。

名句积累

课堂巩固训练

1.下列句中全都有通假字的一项是( )

① 非及乡时之士也 ② 百有余年矣 ③ 逸豫可以亡身

④ 乃幽武置大窖中 ⑤ 尔其无忘乃父之志 ⑥ 流血漂橹

⑦ 畔主背亲

A. ①②④⑦ B. ②⑤⑦

C. ①③⑤ D. ②⑥⑦

答案:B

解析:① 乡,同“向”;② 有,同“又”;⑤ 无,同“毋”;⑦ 畔,同“叛”。

2.对下列加色词的解释全都正确的一项是 ( )

A. 不爱珍器重宝肥饶之地 爱:喜爱

以致天下之士 致:招致,招引

B. 惠文、武、昭襄蒙故业 蒙:继承

追亡逐北 北:败逃的军队

C. 原庄宗之所以得天下 原:推其根本

数十伶人困之 困:困乏

D. 非抗于九国之师也 抗:抵抗

举天下之豪杰,莫能与之争 举:全,整个

答案:B

解析:A. 爱:吝惜。C. 困:围困,困扰。D. 抗:匹敌,相当。

3.下列各句中加色词语的解释,不相同的一项是( )

A. 山东豪俊遂并起而亡秦族矣

沛公居山东时,贪于财货

B. 然后践华为城,因河为池

城非不高也,池非不深也

C. 虽曰天命,岂非人事哉

自君别我后,人事不可量

D. 则遣从事以一少牢告庙

品其名位,犹不失下曹从事

答案:C

解析:A.两个“山东”均指崤山以东地区。B.两个“池”都是指护城河。C.第一个“人事”指人的作为;第二个“人事”指人世间的事。D.两个“从事”均泛指一般属官。

4.对下列各句中加色词的用法归类正确的一项是( )

① 天下云集响应 ② 外连衡而斗诸侯 ③ 忧劳可以兴国

④履至尊而制六合 ⑤ 且夫天下非小弱也 ⑥ 序八州而朝同列

⑦ 一夫夜呼 ⑧函梁君臣之首

A. ①②③/④⑧/⑤⑥⑦ B.①⑦/②⑥⑧/③④/⑤

C. ①⑦/②③④⑤/⑥⑧ D.①⑦/②③⑥/④⑧/⑤

答案:D

解析:①⑦ 名词作状语,②③⑥ 动词的使动用法,④⑧ 名词用作动词,⑤ 形容词用作动词。

5.下列各句中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A. 非抗于九国之师

夫祸患常积于忽微

B. 吞二周而亡诸侯

及凯旋而纳之

C. 君臣固守以窥周室

方其系燕父子以组

D. 秦有余力而制其弊

尔其无忘乃父之志

答案:B

解析:A. 于:介词,和;介词,从。B. 而:连词,表顺承。C. 以:连词,相当于“而”,表承接;介词,用。D. 其:代词,他们的;副词,表祈使语气。

6.从句式的角度分析,下列归类正确的一项是( )

① 仁义不施而攻守之势异也 ② 非抗于九国之师也 ③ 还矢先王,而告以成功 ④ 一夫作难而七庙隳⑤ 庄宗受而藏之于庙 ⑥ 募士斥候百余人俱⑦ 而智勇多困于所溺 ⑧ 南取百越之地,以为桂林、象郡

⑨ 此三者,吾遗恨也

A.①⑨/②⑤/③⑥⑧/④⑦ B.①⑧/②⑤/③④⑥/⑦⑨

C.①④/②③⑨/⑤⑥/⑦⑧ D.①⑦/②⑨/③④/⑤⑥⑧

答案:A

解析:①⑨为判断句,①“ ……也”表判断,⑨“……者……也”表判断。②⑤ 为状语后置句,② 正常语序为“非于九国之师抗也”,⑤ 正常语序为“庄宗受而于庙藏之”。③⑥⑧ 为省略句,③“矢”后省略介词“于”,“告”后省略宾语“之”;⑥“俱”后省略谓语“去”;⑧ 介词“以”后省略宾语“之”。④⑦ 为被动句,④ 为没有标志的语意上的被动句,“隳”即被毁坏;⑦“于”表被动。

7.下列有关文化常识的表述,正确的一项是( )

A. 九州,古时天下分九州,即兖州、冀州、青州、徐州、豫州、荆州、杭州、梁州、雍州。秦居雍州,后“九州”成为中国的别称。

B. 黔首,战国时期和秦朝对百姓的称呼,与“氓隶之人”“迁徙之徒”意思相同,都指百姓。

C. 少牢:羊、猪各一头。古代祭祀所用牺牲,行祭前需先饲养于牢,故“牢”指祭祀用的牲畜。根据牺牲搭配的种类不同而有太牢、少牢之分。天子祭祀社稷用太牢,诸侯祭祀用少牢。

D. 战国四公子,是指齐国的孟尝君、赵国的春申君、楚国的平原君、魏国的信陵君,他们都出身贵族,以招揽宾客著称。

答案:C

解析:A.“杭州”错,应为“扬州”。B.“迁徙之徒”不是指百姓,而是指被征发戍守边关的人。D. 春申君是楚国的,平原君是赵国的。

8.名句默写。

(1)贾谊的《过秦论》中揭示秦王朝灭亡原因的句子是: 。

(2)贾谊的《过秦论》中最能体现秦始皇守天下时防范之严的句子是: , 。

(3)贾谊的《过秦论》中表现陈涉起义的巨大影响力,写农民起义的星星之火顷刻间燃成燎原之势的名句是: , 。

(4)《五代史伶官传序》在引《尚书》中的话作答时,作者顺势从中引申出“ , ”的道理。

(5)《五代史伶官传序》以“举天下之豪杰,莫能与之争”“身死国灭,为天下笑”两种截然相反的结果,引出了“ , ”的经验教训。

(6)《五代史伶官传序》中,作者论述由盛而衰的史实后,连用两个设问句:“ ? , ?”既引人深思,又寓

结论于疑问之中。

仁义不施而攻守之势异也

良将劲弩守要害之处 信臣精卒陈利兵而谁何

天下云集响应 赢粮而景从

忧劳可以兴国 逸豫可以亡身

夫祸患常积于忽微 而智勇多困于所溺

岂得之难而失之易欤 抑本其成败之迹 而皆自于人欤

9.将下面的句子翻译成现代汉语。

(1)且夫天下非小弱也,雍州之地,崤函之固,自若也。

(2)试使山东之国与陈涉度长絜大,比权量力,则不可同年而语矣。

(3)与尔三矢,尔其无忘乃父之志!

(4)夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉?

答案:

(1)况且一统天下的秦王朝并没有变得弱小,雍州的地势,崤山和函谷关的险固,像是原来的样子。

(2)假使拿东方诸国跟陈涉比一比长短大小,量一量权势力量,那么两者是无法相提并论的。

(3)给你三支箭,希望你一定不要忘记你父亲报仇的心愿!

(4)祸患常常是由微小的事情积累而成的,聪明勇敢的人往往被他溺爱的人或物困扰,难道仅仅是(溺爱)伶人才如此吗?

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

第11课 五代史伶官传序

统编版 选择性必修 中册

1. 了解作者及文章创作的时代背景,把握文章的主要观点及意图。

2. 从选材、论证方法等角度,分析文章精妙的构思,体会文章的论证力度。

3. 学习文章以散体写史论的方法,以及作者积极关注社会现实的人生态度。

素养目标

五代史伶官传序

欧阳修(1007— 1072),字永叔,号醉翁,晚年又号六一居士,北宋政治家、文学家。欧阳修于宋仁宗天圣八年(1030)进士及第,历仕仁宗、英宗、神宗三朝,官至翰林学士、枢密副使、参知政事。死后累赠太师、楚国公,谥号“文忠”,故世称欧阳文忠公。

欧阳修是宋代文学史上最早开创一代文风的文坛领袖,与韩愈、柳宗元、苏轼、苏洵、苏辙、王安石、曾巩合称“唐宋八大家”,并与韩愈、柳宗元、苏轼被后人合称“千古文章四大家”。他领导了北宋诗文革新运动,继承并发展了韩愈的古文理论。其散文创作的高度成就与其正确的古文理论相辅相成,从而开创了一代文风。欧阳修在变革文风的同时,也对诗风、词风进行了革新。在史学方面,也有较高成就。

作者简介

欧阳修曾主修《新唐书》,并独撰《新五代史》。有《欧阳文忠集》传世。其传世名作有散文《朋党论》《新五代史·伶官传》《醉翁亭记》《秋声赋》《卖油翁》,词作《采桑子(群芳过后西湖好)》《踏莎行(候馆梅残)》《生查子(去年元夜时)》《蝶恋花(庭院深深深几许)》,诗作《戏答元珍》《题滁州醉翁亭》《忆滁州幽谷》等。

《五代史伶官传序》是一篇史论,是欧阳修为其修撰的《新五代史·伶官传》所写的短序。“五代史伶官传”交代了这篇史论的内容,“序”标明文章的体裁。全文紧扣“盛衰”二字,夹叙夹议,史论结合,笔带感慨,感染力很强,成为历来传诵的佳作。

题目解说

写作背景

欧阳修所处的时代,正是北宋王朝开始由盛到衰的时期,政治上的一些弊端越来越严重,社会上各种矛盾日趋尖锐。仁宗庆历初年,以王伦、张海等为首的人民暴动接踵而起,西夏又袭扰西北边境,屡败宋军。欧阳修、范仲淹等人力图实行政治改革以挽救北宋王朝的危机,却接二连三地遭到当权派的打击。在这种情况下,欧阳修忧心忡忡,很担心五代的惨痛历史即将重演。宋太祖时薛居正奉命主修的《旧五代史》,“繁猥失实”,无助于劝善惩恶。于是欧阳修自己动手,撰成了七十四卷的《新五代史》。本文就是为《新五代史·伶官传》部分写的一篇序文。面对国家和民族的危机,欧阳修作此序是希望宋朝统治者以史为鉴,告诫执政者要吸取历史教训,居安思危,防微杜渐,励精图治,不应满足表面的虚荣,以期引起统治者的警惕。

知识卡片

序

序,作为一种文体,又称叙、叙文、叙言、序言、序文、引、引言、导言等。序在古代多放在书的后面,现在一般放在书的前面,而把放在书后面的序称为后序或跋。序、跋的内容、体例大致相同,因而可合称为序跋文。一般的书有序无跋,如觉得序意未尽,后面仍可有跋。

序有自序和他序之分。自序偏于说明著作宗旨、撰写经过、编写体例等,还可就书中的重点和难点,作简要的阐述。自序有时也称前言。他序则常常要对作者、作品作介绍和评论,或对书中的观点作引申和发挥。自序和他序可以并用,不同的观点还可以展开争鸣。

课文探究

1.赏析开头“呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事 哉!”几句。

开头以感叹突兀而起,引发对历史的沉痛追问和感慨。这一叹一问,为全文奠定了叹惋的感情基调。

2. 第2段可分为几层?各写了哪些内容?

两层。

第1层“世言晋王之将终也……庄宗受而藏之于庙”,写庄宗接受遗命。先写晋王赐三矢,次写晋王遗命,详细交代了赐矢的原因,再写庄宗将三矢“受而藏之”。

第2层“其后用兵……及凯旋而纳之”,写庄宗执行晋王遗命。他出师征战,以三矢励志,成功后,还矢先王,着重写庄宗对三矢的恭敬态度,从中可以看出他接受遗命、为父复仇的决心和意志,这正是他得天下的原因。

3.赏析“方其系燕父子以组……何其衰也”一段。

本段先写庄宗胜利归来还矢太庙时的意气风发,用“可谓壮哉”收束概括,笔势激越,情调昂扬;后写天下大乱时士卒溃散、君臣泣下沾襟的情形,用“何其衰也”收束概括,笔势迂回,情调低沉悲怆。语言和情感产生一扬一抑、大起大落的变化,更突出了庄宗时盛与衰的对比。

4.赏析最后一段。

“故”承接上文,归纳庄宗时的盛衰之理。用“莫能与之争”“为天下笑”两种截然相反的结果,引出“祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺”的经验教训。作者以此含蓄地批评朝政,讽谏北宋统治者不要忘记历史教训,使文章阐述的道理更具有普遍性和现实意义。

内容小结

主题归纳

文章总结了后唐庄宗李存勖得天下而后失天下的历史教训,阐明了国家盛衰取决于人事,“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的道理,讽谏北宋统治者应力戒骄奢,防微杜渐,励精图治。

深入探究

1.推究庄宗得失天下,有很多事例可选,作者选择的事例有何特点?为何要这样选材?

为论证中心论点,作者并未赘述庄宗身世或伶官轶事,也未过多地列举事例,而是从纷繁的史料中,仅选取了传奇色彩较浓、颇具典型意义的庄宗得失天下的史事,以洗练的文字、沉挚充沛的感情、抑扬顿挫的语调、纵横捭阖的气势加以叙述。

此处选用这一故事,一者可与《新五代史》中关于庄宗的正史内容构成一种补充和印证关系,避免了将《新五代史》《唐本纪》中关于庄宗得天下的内容再写入本文,造成内容拖沓烦琐;二者该事件有一定的典型意义,能够很好地反映庄宗“忧劳兴国”的过程。以这个事件作为本文的主要例证,可以增强文章的趣味性,也能够更好地为论证中心观点服务。

①例证法。史论一般都要运用例证法,运用这种方法,关键在于准确地选择典型事例。本文第一段就以庄宗得天下和失天下的史实为论据,但在具体选材上,却以“晋王赐三矢”这一不能确定为史实的传说作为事例,并加以详述,体现了作者精于选材的匠心。

②对比论证法。本文的中心论点是“盛衰之理,由于人事”。论点本身就是一个既正反对立又合二为一的命题。全文以“盛衰”二字贯穿始终,从“盛”“衰”两个方面,围绕着“人事”进行层层深入的对比论述。

2.本文主要运用了哪些论证方法?有何效果?

①“伶人”的事已写入《新五代史·伶官传》,序中再写未免重复,使文章显得拖沓。作者意在规劝统治者吸取庄宗得失天下的经验教训,并非将兴亡之责归咎于伶人,所以,没有必要详细写“伶人”在庄宗失天下过程中的作用。

②作者身为政治家,他修史撰文的目的在于为当时的统治者提供治国方略、品德修养等方面的借鉴,而不在于就史论史,评价历史上的“善善恶恶”。本文的目的就是以伶人为切入点,借庄宗得失天下的经验教训警示现实,因而,“夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉”这一发人深思、揭示写作目的的反问,被后人称为“点睛之笔”。

3.本文题为“五代史伶官传序”,为什么文中却没有详细写“伶人”在庄宗失天下过程中的作用?而“夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉”却又被后人称为“点睛之笔”?

①巧妙组材,思路清晰。本文虽然材料繁复,但是作者始终着眼于“盛”“衰”与“忧劳”“逸豫”的因果关系,从中心论点到论据,从论证过程到结论,无论是使用的事例,还是抒发的感情和发表的议论,都通过正反两个方面的对比,申明“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的“自然之理”,这就使得文章气脉贯通,前后呼应,散而不乱,结构严谨。

②语言委婉,韵味别致。全文以“呜呼”起笔,以“岂独伶人也哉”收尾,一叹再叹,以叹贯串始终,于反复叹咏之中显现委婉的韵致。在议论的文字中,多处使用反问句、疑问句,使说理委婉而令人深思;多处使用对称语句,特别是采用语言凝练、对仗工整的骈句,造成鲜明的对比感和节奏感;适当运用长句,调节语势,有张有弛。疑问句、感叹句与陈述句,骈句与散句,长句与短句,错落有致,读起来抑扬顿挫,一咏三叹,感情饱满,气势充沛。

4.本文是一篇构思精巧、韵味别致的史论经典,试从组材和语言两个角度进行分析。

伶(líng)官 三矢(shǐ) 仇雠(chóu)

逸(yì)豫 欤(yú)

重要字音

基础知识梳理

(1)则遣从事以一少牢告庙 [古义:官名,这里泛指一般属官。今义:投身到(事业中去)。]

(2)岂非人事哉 (古义:人的作为。今义:事理人情。)

(3)其意气之盛 (古义:气势,神态。今义:意志、气概、志趣、性格等。)

古今异义

抑本其成败之迹 (动词,考察,探究)

本 是故百仞之松,本伤于下而末槁于上 (名词,草木的根)

贵以贱为本,高以下为基 (名词,根本,主要的、基础的东西)

奉至尊,章洪业,皆在力本任贤 (名词,特指农业)

抑本其成败之迹 (连词,表选择,或者)

抑 若圣与仁,则吾岂敢?抑为之不厌 (连词,表转折,不过)

屈心而抑志兮 (动词,压抑)

及仲舒对策,推明孔氏,抑黜百家 (动词,贬斥)

一词多义

盛衰之理 (动词,兴盛)

盛 请其矢,盛以锦囊 (读chéng,动词,装)

其意气之盛,可谓壮哉 (形容词,旺盛)

故方其盛也 (形容词,强盛)

则遣从事以一少牢告庙 (动词,祭告)

告 以三矢赐庄宗而告之曰 (动词,告诉)

还矢先王,而告以成功 (动词,禀告)

尔其无忘乃父之志 (副词,表祈使语气)

其 泣下沾襟,何其衰也 (副词,表程度)

其意气之盛,可谓壮哉 (代词,他)

其皆出于此乎 (副词,大概,表揣测语气)

与尔三矢 (动词,给)

求!无乃尔是过与(语气词,吗)

与 陈涉少时,尝与人佣耕 (介词,替)

与其所以失之者 (连词,和)

与嬴而不助五国也 (动词,辅助,结交)

而皆背晋以归梁 (动词,归顺)

君臣相顾,不知所归(动词,投奔)

归 而其归书也必速 (动词,归还)

若水之归下也 (动词,汇聚)

壮士十年归(动词,回家)

(1)名词的活用

函梁君臣之首 (名词用作动词,用匣子装)

契丹与吾约为兄弟 (名词用作动词,订立盟约)

负而前驱 (名词作状语,在前面)

仓皇东出 (名词作状语,向东)

一夫夜呼 (名词作状语,在夜里)

乱者四应 (名词作状语,在四面)

词类活用

(2)形容词的活用

夫祸患常积于忽微(形容词用作名词,极小的事)

而智勇多困于所溺 (形容词用作名词,聪明勇敢的人)

(3)动词的活用

而告以成功(动词用作名词,成功的消息)

泣下沾襟 (动词用作名词,泪水)

忧劳可以兴国,逸豫可以亡身 ( 动词的使动用法,使……兴盛/ 使……灭亡)

(1)判断句

梁,吾仇也 (“……也”表判断)

此三者,吾遗恨也 (“……者,……也”表判断)

(2)状语后置句

盛以锦囊 (即“以锦囊盛”)

方其系燕父子以组 (即“方其以组系燕父子”)

而告以成功 (即“而以成功告”)

庄宗受而藏之于庙 (即“庄宗受而于庙藏之”)

文言句式

(3)省略句

还矢(于)先王,而告(之)以成功

其后用兵,(庄宗)则遣从事以一少牢告(于)庙

(4)被动句

而身死国灭,为天下笑 (“为”表被动)

而智勇多困于所溺 (“于”表被动)

(1)伶官 古称演戏的人为伶,在宫廷中授有官职的伶人叫作伶官。

(2)从事 官名,文中泛指一般属官。

(3)太牢、少牢 古代祭祀用牛、羊、猪各一头叫“太牢”,用羊、猪各一头叫“少牢”。“牢”,祭祀用的牲畜。古人又把牛叫“太牢”,羊叫“少牢”。

(4)告庙 天子或诸侯出巡、战争等重大事件而祭告祖庙。

(5)太庙 ① 天子的祖庙;② 春秋时期,鲁国称周公的庙为“太庙”。

文化知识

(1)盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!

(2)原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣。

(3)满招损,谦得益。

(4)忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。

(5)夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺。

名句积累

课堂巩固训练

1.下列句中全都有通假字的一项是( )

① 非及乡时之士也 ② 百有余年矣 ③ 逸豫可以亡身

④ 乃幽武置大窖中 ⑤ 尔其无忘乃父之志 ⑥ 流血漂橹

⑦ 畔主背亲

A. ①②④⑦ B. ②⑤⑦

C. ①③⑤ D. ②⑥⑦

答案:B

解析:① 乡,同“向”;② 有,同“又”;⑤ 无,同“毋”;⑦ 畔,同“叛”。

2.对下列加色词的解释全都正确的一项是 ( )

A. 不爱珍器重宝肥饶之地 爱:喜爱

以致天下之士 致:招致,招引

B. 惠文、武、昭襄蒙故业 蒙:继承

追亡逐北 北:败逃的军队

C. 原庄宗之所以得天下 原:推其根本

数十伶人困之 困:困乏

D. 非抗于九国之师也 抗:抵抗

举天下之豪杰,莫能与之争 举:全,整个

答案:B

解析:A. 爱:吝惜。C. 困:围困,困扰。D. 抗:匹敌,相当。

3.下列各句中加色词语的解释,不相同的一项是( )

A. 山东豪俊遂并起而亡秦族矣

沛公居山东时,贪于财货

B. 然后践华为城,因河为池

城非不高也,池非不深也

C. 虽曰天命,岂非人事哉

自君别我后,人事不可量

D. 则遣从事以一少牢告庙

品其名位,犹不失下曹从事

答案:C

解析:A.两个“山东”均指崤山以东地区。B.两个“池”都是指护城河。C.第一个“人事”指人的作为;第二个“人事”指人世间的事。D.两个“从事”均泛指一般属官。

4.对下列各句中加色词的用法归类正确的一项是( )

① 天下云集响应 ② 外连衡而斗诸侯 ③ 忧劳可以兴国

④履至尊而制六合 ⑤ 且夫天下非小弱也 ⑥ 序八州而朝同列

⑦ 一夫夜呼 ⑧函梁君臣之首

A. ①②③/④⑧/⑤⑥⑦ B.①⑦/②⑥⑧/③④/⑤

C. ①⑦/②③④⑤/⑥⑧ D.①⑦/②③⑥/④⑧/⑤

答案:D

解析:①⑦ 名词作状语,②③⑥ 动词的使动用法,④⑧ 名词用作动词,⑤ 形容词用作动词。

5.下列各句中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A. 非抗于九国之师

夫祸患常积于忽微

B. 吞二周而亡诸侯

及凯旋而纳之

C. 君臣固守以窥周室

方其系燕父子以组

D. 秦有余力而制其弊

尔其无忘乃父之志

答案:B

解析:A. 于:介词,和;介词,从。B. 而:连词,表顺承。C. 以:连词,相当于“而”,表承接;介词,用。D. 其:代词,他们的;副词,表祈使语气。

6.从句式的角度分析,下列归类正确的一项是( )

① 仁义不施而攻守之势异也 ② 非抗于九国之师也 ③ 还矢先王,而告以成功 ④ 一夫作难而七庙隳⑤ 庄宗受而藏之于庙 ⑥ 募士斥候百余人俱⑦ 而智勇多困于所溺 ⑧ 南取百越之地,以为桂林、象郡

⑨ 此三者,吾遗恨也

A.①⑨/②⑤/③⑥⑧/④⑦ B.①⑧/②⑤/③④⑥/⑦⑨

C.①④/②③⑨/⑤⑥/⑦⑧ D.①⑦/②⑨/③④/⑤⑥⑧

答案:A

解析:①⑨为判断句,①“ ……也”表判断,⑨“……者……也”表判断。②⑤ 为状语后置句,② 正常语序为“非于九国之师抗也”,⑤ 正常语序为“庄宗受而于庙藏之”。③⑥⑧ 为省略句,③“矢”后省略介词“于”,“告”后省略宾语“之”;⑥“俱”后省略谓语“去”;⑧ 介词“以”后省略宾语“之”。④⑦ 为被动句,④ 为没有标志的语意上的被动句,“隳”即被毁坏;⑦“于”表被动。

7.下列有关文化常识的表述,正确的一项是( )

A. 九州,古时天下分九州,即兖州、冀州、青州、徐州、豫州、荆州、杭州、梁州、雍州。秦居雍州,后“九州”成为中国的别称。

B. 黔首,战国时期和秦朝对百姓的称呼,与“氓隶之人”“迁徙之徒”意思相同,都指百姓。

C. 少牢:羊、猪各一头。古代祭祀所用牺牲,行祭前需先饲养于牢,故“牢”指祭祀用的牲畜。根据牺牲搭配的种类不同而有太牢、少牢之分。天子祭祀社稷用太牢,诸侯祭祀用少牢。

D. 战国四公子,是指齐国的孟尝君、赵国的春申君、楚国的平原君、魏国的信陵君,他们都出身贵族,以招揽宾客著称。

答案:C

解析:A.“杭州”错,应为“扬州”。B.“迁徙之徒”不是指百姓,而是指被征发戍守边关的人。D. 春申君是楚国的,平原君是赵国的。

8.名句默写。

(1)贾谊的《过秦论》中揭示秦王朝灭亡原因的句子是: 。

(2)贾谊的《过秦论》中最能体现秦始皇守天下时防范之严的句子是: , 。

(3)贾谊的《过秦论》中表现陈涉起义的巨大影响力,写农民起义的星星之火顷刻间燃成燎原之势的名句是: , 。

(4)《五代史伶官传序》在引《尚书》中的话作答时,作者顺势从中引申出“ , ”的道理。

(5)《五代史伶官传序》以“举天下之豪杰,莫能与之争”“身死国灭,为天下笑”两种截然相反的结果,引出了“ , ”的经验教训。

(6)《五代史伶官传序》中,作者论述由盛而衰的史实后,连用两个设问句:“ ? , ?”既引人深思,又寓

结论于疑问之中。

仁义不施而攻守之势异也

良将劲弩守要害之处 信臣精卒陈利兵而谁何

天下云集响应 赢粮而景从

忧劳可以兴国 逸豫可以亡身

夫祸患常积于忽微 而智勇多困于所溺

岂得之难而失之易欤 抑本其成败之迹 而皆自于人欤

9.将下面的句子翻译成现代汉语。

(1)且夫天下非小弱也,雍州之地,崤函之固,自若也。

(2)试使山东之国与陈涉度长絜大,比权量力,则不可同年而语矣。

(3)与尔三矢,尔其无忘乃父之志!

(4)夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉?

答案:

(1)况且一统天下的秦王朝并没有变得弱小,雍州的地势,崤山和函谷关的险固,像是原来的样子。

(2)假使拿东方诸国跟陈涉比一比长短大小,量一量权势力量,那么两者是无法相提并论的。

(3)给你三支箭,希望你一定不要忘记你父亲报仇的心愿!

(4)祸患常常是由微小的事情积累而成的,聪明勇敢的人往往被他溺爱的人或物困扰,难道仅仅是(溺爱)伶人才如此吗?

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php