2021—2022学年统编版高中语文选择性必修下册10.1《兰亭集序》课件(34张ppt)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文选择性必修下册10.1《兰亭集序》课件(34张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

兰亭集序

(东晋)王羲之

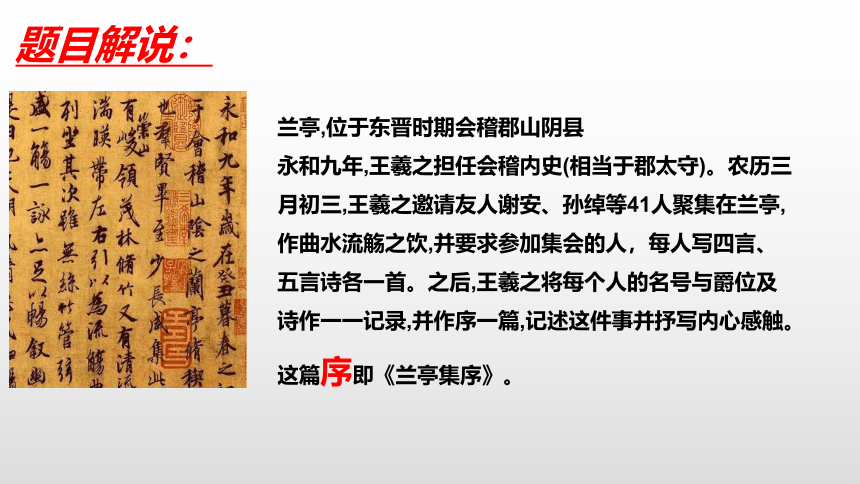

题目解说:

兰亭,位于东晋时期会稽郡山阴县

永和九年,王羲之担任会稽内史(相当于郡太守)。农历三月初三,王羲之邀请友人谢安、孙绰等41人聚集在兰亭,作曲水流觞之饮,并要求参加集会的人,每人写四言、五言诗各一首。之后,王羲之将每个人的名号与爵位及诗作一一记录,并作序一篇,记述这件事并抒写内心感触。这篇序即《兰亭集序》。

序:

又名“序言”“前言”“引言”。在卷首叫“序”,附于卷末叫“跋(bá)”。有些诗前也有小序,称作“诗序”,如第一单元的《孔雀东南飞并序》中的“序”。

序言中作者本人写的,叫“自序”;请他人写的,叫“他序”。

古人宴集时,常常一同赋诗,诗后公推一人作序,是为宴集序,如《兰亭集序》属书序。虽无聚会,也写文相赠,以表惜别、祝愿、劝勉之意,是为赠序,如《送东阳马生序》。

作者简介:王羲之

东晋书法家,字逸少。琅琊人(今属山东临沂yí),居会稽山阴(浙江绍兴)。官至右军将军,会稽内史,人称“王右军”。他出身于两晋的名门望族。因与扬州刺史不和,称病离郡,放情山水,以寿终。小时跟从当时著名的女书法家卫夫人学习书法,后世誉之为“书圣”。代表作《兰亭集序》被誉为“天下第一行书”。在书法史上,他与其子王献之合称为“二王”。

羲之爱鹅

据《晋书》记载:会稽有一孤老婆婆养了只好鹅,王羲之派人去买,老太太不卖。王羲之就邀了朋友前去观赏。老婆婆听说王羲之要来,于是杀了鹅准备款待他,王羲之一到,见鹅已死,叹息终日。

山阴县玉皇观有个老道士,希望得到一本王羲之手写的《黄庭经》,但右军大人名满天下,又怎会卖一个老道士的人情?于是他精心调养一批良种白鹅,每日在王羲之与友人郊游的地方放养。王羲之终于“偶然”碰见了这群白鹅,十分惊喜,便想要买下白鹅,道士说:“你只要给我写一篇《黄庭经》,我就将这些鹅全送给你。”王羲之欣然写毕,笼鹅而归,欢喜异常。后人更是因这个典故,将《黄庭经》称作《换鹅帖》。

东床快婿

16岁时,王羲之被郗鉴(chī jiàn)选为东床快婿。郗鉴有个女儿,年长二八,尚未婚配,郗鉴爱女故要为女择婿,与氶相王导情谊深厚,又同朝为官,听说他家子弟甚多,个个都才貌俱佳。一天早朝后,郗鉴就把自己择婿的想法告诉了王丞相。王丞相说:“那好啊,我家里子弟很多,就由您到家里挑选吧,凡你相中的,不管是谁,我都同意。"郗鉴就命心腹管家,带上重礼到了王丞相家。王府子弟听说郗太尉派人选婿,都仔细打扮一番出来相见。寻来觅去,一数少了一人。王府管家便领着郗府管家来到东跨院的书房里,就见靠东墙的床上一个袒腹仰卧的青年人,对太尉觅婿一事,无动于衷。郗府管家回到府中,对郗太尉说:“王府的年轻公子二十余人,听说郗府觅婿,都争先恐后,唯有东床上有位公子,袒腹躺着若无其事。”郗鉴说:“我要选的就是这样的人,走,快领我去看。”郗鉴来到王府,见此人既豁达又文雅,才貌双全,当场下了聘礼,择为快婿。“东床快婿”一说就是这样来的。

文本研读:

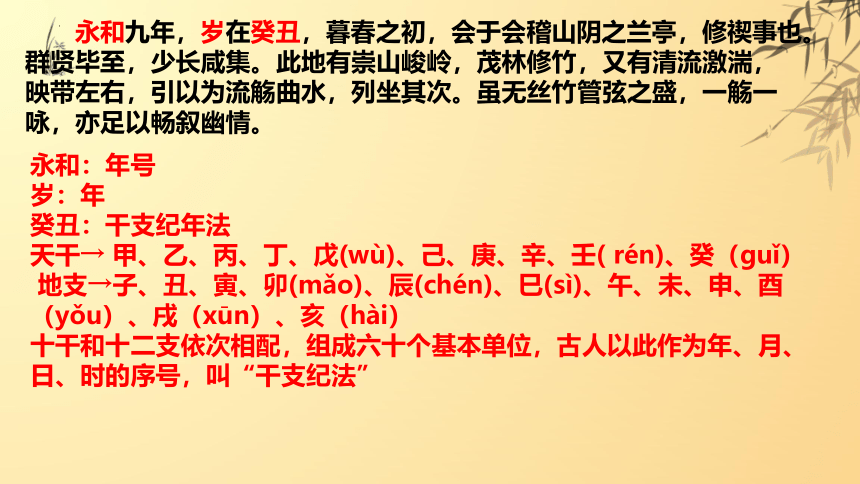

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

永和:年号

岁:年

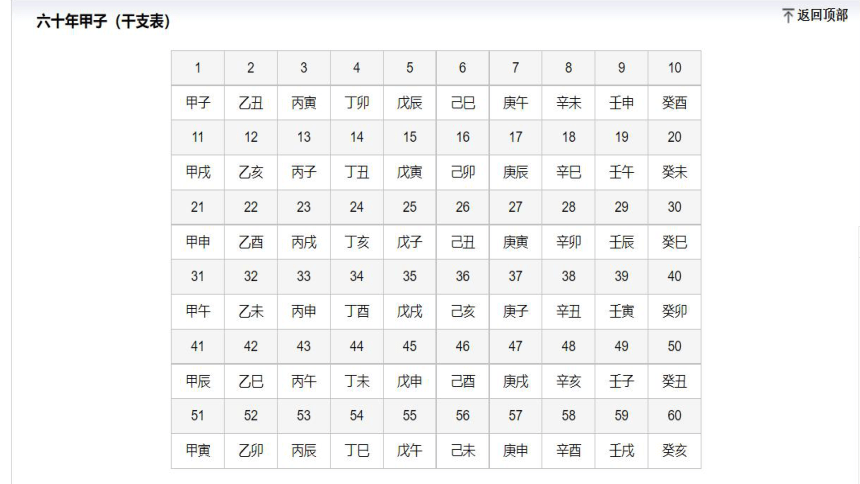

癸丑:干支纪年法

天干→ 甲、乙、丙、丁、戊(wù)、己、庚、辛、壬( rén)、癸(ɡuǐ)

地支→子、丑、寅、卯(mǎo)、辰(chén)、巳(sì)、午、未、申、酉(yǒu)、戌(xūn)、亥(hài)

十干和十二支依次相配,组成六十个基本单位,古人以此作为年、月、日、时的序号,叫“干支纪法”

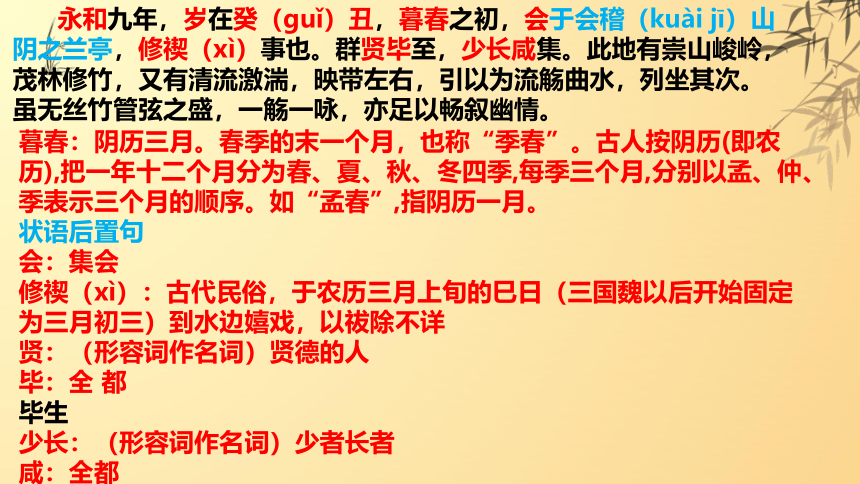

永和九年,岁在癸(ɡuǐ)丑,暮春之初,会于会稽(kuài jī)山阴之兰亭,修禊(xì)事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

暮春:阴历三月。春季的末一个月,也称“季春”。古人按阴历(即农历),把一年十二个月分为春、夏、秋、冬四季,每季三个月,分别以孟、仲、季表示三个月的顺序。如“孟春”,指阴历一月。

状语后置句

会:集会

修禊(xì):古代民俗,于农历三月上旬的巳日(三国魏以后开始固定为三月初三)到水边嬉戏,以祓除不详

贤:(形容词作名词)贤德的人

毕:全 都

毕生

少长:(形容词作名词)少者长者

咸:全都

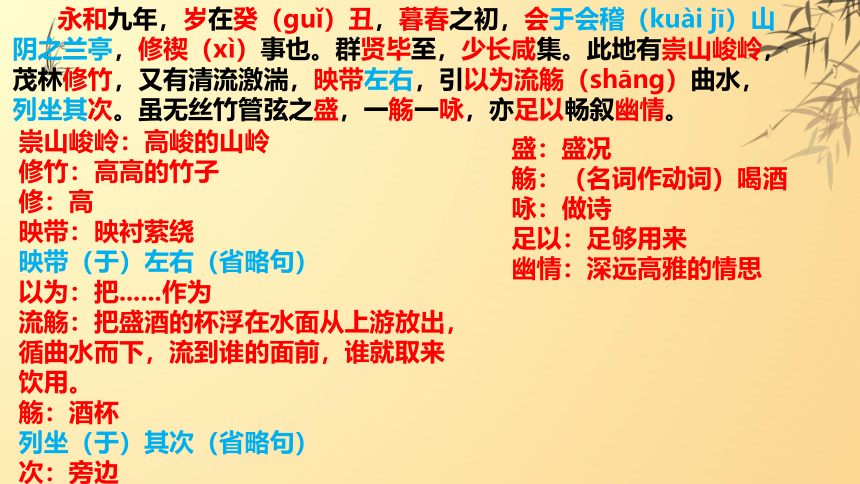

永和九年,岁在癸(ɡuǐ)丑,暮春之初,会于会稽(kuài jī)山阴之兰亭,修禊(xì)事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞(shānɡ)曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

崇山峻岭:高峻的山岭

修竹:高高的竹子

修:高

映带:映衬萦绕

映带(于)左右(省略句)

以为:把......作为

流觞:把盛酒的杯浮在水面从上游放出,循曲水而下,流到谁的面前,谁就取来饮用。

觞:酒杯

列坐(于)其次(省略句)

次:旁边

盛:盛况

觞:(名词作动词)喝酒

咏:做诗

足以:足够用来

幽情:深远高雅的情思

流觞曲水

永和九年,岁在癸(ɡuǐ)丑,暮春之初,会于会稽(kuài jī)山阴之兰亭,修禊(xì)事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞(shānɡ)曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

永和九年,正值癸丑年。农历三月之初,(我们)在会稽郡山阴县的兰亭聚会,举行修禊之事。众多贤士都来了,少者老者都聚集一处。(兰亭)这地方有高峻的山岭、茂密的树林和高高的翠竹,又有清澈湍急的溪流,映衬萦绕在亭子左右,引(溪水)作为流觞的曲水,(大家)列坐在水边。即使没有音乐伴奏的盛况,只是饮酒赋诗,也足以酣畅地抒发深远高雅的情思。

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

是:这

惠风:和风

和:暖和

定语后置句

之:定语后置的标志

大:广大

品类:自然界的万物

盛:繁多

所以:用来,用以

游:使......放纵

骋:使......舒展

足以:足够用来

极:穷尽

视听:(动词作名词)视觉、听觉

信:实在

可:值得

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

这一天,天气晴朗,空气清新,和风阵阵,温暖舒畅。抬头观看广大的宇宙,低头观察繁多的万物,借以纵目观察,开畅胸怀,足以尽情享受视觉听觉的乐趣,确实是令人愉快的啊。

一、二自然段写了什么?表达了怎样的情感?运用了什么表达方式?

宴会盛况

乐:

足以畅叙幽情

足以极视听之娱

表达方式:叙述、描写

表达方式:叙述(也叫记叙)、描写、抒情、议论、说明

宴会盛况

时间

永和九年,岁在癸丑,暮春之初

地点

会稽山阴之兰亭

事件

修禊

环境

崇山峻岭,茂林修竹,

清流激湍,映带左右。

引以为流觞曲水,列坐其次

天朗气清,惠风和畅

人物

一觞一咏,亦足以畅叙幽情

信可乐也

群贤毕至,少长咸集

1、2段交代了哪些内容?

第一部分叙述兰亭宴集的情况,写出了宴集的时间、地点、相聚的缘由、参加人员、集会地的地理环境及景物、当日天气和宴集的感受,以“乐”字为基调。

暮春之初

天朗气清

惠风和畅

崇山峻岭、

茂林修竹

清流激湍

映带左右

群贤毕至

少长咸集。

修禊事也。

引以为流觞曲水,列坐其次。

一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

良辰

美景

赏心

乐事

南朝诗人谢灵运说:“天下良辰、美景、赏心、乐事,四者难并

四美皆俱→乐

夫人之相与(yǔ),俯仰一世。或取诸怀抱,悟(wù)言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

夫:发语词

之:主谓取独

与(yǔ):交往

俯仰:一俯一仰之间,比喻时间短暂

或:有的人

取:从......中取得

诸:之于

怀抱:心怀抱负

悟(wù)言:晤谈,对谈

悟:同晤,面对

悟(wù)言(于)一室之内

有的人在室内畅谈自己的胸怀抱负

因寄所托,放浪形骸之外:把情怀寄托在所爱好的事物上,言行不受拘束,狂放不羁

趣舍万殊:各有各的爱好,取舍各不相同

趣:同“取”

躁:动

状语后置句(当他对所接触的事物感到欣喜)

状语后置句(对自己一时感到得意)

快然自足:(感到)高兴和满足

之:取独

夫人之相与(yǔ),俯仰一世。或取诸怀抱,悟(wù)言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

及:等到

之:到达→求得,得到

既:已经

迁:转变,变化

系:连接

感慨系之矣:感慨随着这种变化而有所不同

夫人之相与(yǔ),俯仰一世。或取诸怀抱,悟(wù)言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

人们互相交往,很快便度过一生。(有的人)在室中晤谈,互相倾吐心里话;(有的人)把心怀抱负寄托在所爱好的事物上,言行不受拘束,自由放纵。虽然人们(对生活的)取舍千差万别,(性情也有)沉静和躁动的不同,但当他们对所接触的感到欢喜,心里一时感到自得,(就感到)高兴和满足,(竟然)没想到老年将要到来。等到他们对所得到的事物已经厌倦,心情也随情况的变化而起变化,感慨就随之有所不同了。

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

向:过去,以前

寻向所志:

寻找以前所做的标志

欣:喜悦

陈迹:往事

犹:尚且

以:因为

之:代词

兴:引起,发生

怀:心中的感触

况:何况

修:长

随化:听凭造化

终期于尽:终究归结于消灭

大:(形容词作名词)大事

岂:怎么,难道

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

从前感到欢欣的事儿,很快就成了往事。(人)尚且不能够不因为这些引起心中的感触,何况(生命的)长短听凭造化,终究归结于消灭。古人说:“死生也是大事啊。”怎能不让人心痛啊。

第三自然段写了什么内容?运用了什么表达方式?

抒发了由流觞畅饮 游目骋怀,而引发的乐及忧、生及死的感慨

表达方式:抒情、议论

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

兴:引起,发生

感:感慨

由:缘由,原因

若合一契:像合成一个符契那样相合(发生感触的原因相同)

契:即符契,古代符信的一种,以金玉竹木等制成,上刻文字,分成两半,合在一起可为凭验

未尝:不曾

临:对着

嗟:叹息

悼:悲伤

喻:明白

不能明白于心→看到古人对死生发生感慨的文章,就为此悲伤感叹,也说不出是什么原因

固:乃(就)

一:把......看作一样

虚诞:荒诞无稽

齐:把......看作相等

彭殇:(彭,彭祖,传说他曾活到八百岁)(殇,没有到成年就死去)长寿和短命

妄作:虚妄之谈

两晋时期,统治集团内部互相倾轧、残杀的现象时有发生,以致“魏晋……名士少有全者”。所以士大夫们普遍崇尚老庄之学,追求清静无为、自由放任的生活。王羲之在《兰亭集序》中则表述了不同于老庄思想的人生观。在王羲之看来“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,对生的执着、对死的排斥是人所共有的感情,这就彻底否定了老庄“齐生死”的观点。

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

之:取独

故:因此

列:依次

叙:记叙

虽:即使

世:时代

所以:......的原因

其:语气词表推测,大概

致:意态,情怀

状语后置句

斯文:这本文集

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

(我)每当看到古人(文中)(对死生)发生感慨的原因,像符契那样相合,没有一次不对着这些文章叹息哀伤,(却)不能明了于心。(我)本来就知道把死和生等同起来的说法是不真实的,把长寿和短命等同起来的说法是虚妄之谈。后人看待今人,也就像今人看待前人,可悲啊!因此(我)一一记下当时与会者(的姓名),抄录下他们所作的诗篇。即使时代不同、世事各异,(但)触发人们情怀的原因,大概是一致的。后世的读者,也将由这些诗文产生(一样的)感慨吧。

第四自然段写了什么内容?表现了作者什么样的心情?

交代了写作目的

悲

(死生之大,古今同感)

拓展提高:

痛在:①个体生命感情随外物而变化(情随事迁)。世间人虽有不同,但遇到自己喜欢的(欣于所遇)时都会快然自足不作他想;但当自己对所喜爱或得到的已经感到厌倦(所之既倦)时,就会心生感慨,痛苦顿生。②个体生命无论长短最终都会消灭(终期于尽)。个体生命有长有短,而且无论长短,最终都是不可抗拒地走到生命尽头。从结局来看,的确令人痛苦。

悲在:由个体生命之痛上升为人类同感生死之悲(兴感之由,若合一契)。作者“悲”古人,是因为作者对生命的体验和古人对生命的体验极其相似;作者亦“悲”后人,因为后人读作者的文章犹如作者读古人的文章,他们也会询问古今,发出悲叹。

“痛”与“悲”的不同:“痛”是个体的,是感性的,是浅层情感的直观表现;“悲”是人类共有的,是理性的,是深层情感的内在体验。作者在“痛”感个体的人情感多变、命有尽头后,忽然想起了古往今来的人都会感到生命的无常,自然想到后来者难免也会有同感,那么这就是整个人类群体无法回避也无法改变的悲哀。

如何理解作者的俯仰之“痛”与深沉之“悲” “悲”和“痛”有何不同

叁

总结

乐(相聚之乐)——痛(死生之痛)——悲(今昔之悲)

(兰亭集会)——--(人生感慨)——--(作序目的)

本文记叙的是东晋时期名士们的一次大集会,表达了他们相通的思想、情感。文章融叙事、描写、抒情、议论于一体,表达了富有哲理的生命之思。前两段通过叙事、描写了宴会盛况;后两段变为抒情、议论由赏景畅饮、游目骋怀引发有关忧乐生死的感慨与思考。人生苦短,乐必生悲;托之诗文,传诸后人

兰亭集序

(东晋)王羲之

题目解说:

兰亭,位于东晋时期会稽郡山阴县

永和九年,王羲之担任会稽内史(相当于郡太守)。农历三月初三,王羲之邀请友人谢安、孙绰等41人聚集在兰亭,作曲水流觞之饮,并要求参加集会的人,每人写四言、五言诗各一首。之后,王羲之将每个人的名号与爵位及诗作一一记录,并作序一篇,记述这件事并抒写内心感触。这篇序即《兰亭集序》。

序:

又名“序言”“前言”“引言”。在卷首叫“序”,附于卷末叫“跋(bá)”。有些诗前也有小序,称作“诗序”,如第一单元的《孔雀东南飞并序》中的“序”。

序言中作者本人写的,叫“自序”;请他人写的,叫“他序”。

古人宴集时,常常一同赋诗,诗后公推一人作序,是为宴集序,如《兰亭集序》属书序。虽无聚会,也写文相赠,以表惜别、祝愿、劝勉之意,是为赠序,如《送东阳马生序》。

作者简介:王羲之

东晋书法家,字逸少。琅琊人(今属山东临沂yí),居会稽山阴(浙江绍兴)。官至右军将军,会稽内史,人称“王右军”。他出身于两晋的名门望族。因与扬州刺史不和,称病离郡,放情山水,以寿终。小时跟从当时著名的女书法家卫夫人学习书法,后世誉之为“书圣”。代表作《兰亭集序》被誉为“天下第一行书”。在书法史上,他与其子王献之合称为“二王”。

羲之爱鹅

据《晋书》记载:会稽有一孤老婆婆养了只好鹅,王羲之派人去买,老太太不卖。王羲之就邀了朋友前去观赏。老婆婆听说王羲之要来,于是杀了鹅准备款待他,王羲之一到,见鹅已死,叹息终日。

山阴县玉皇观有个老道士,希望得到一本王羲之手写的《黄庭经》,但右军大人名满天下,又怎会卖一个老道士的人情?于是他精心调养一批良种白鹅,每日在王羲之与友人郊游的地方放养。王羲之终于“偶然”碰见了这群白鹅,十分惊喜,便想要买下白鹅,道士说:“你只要给我写一篇《黄庭经》,我就将这些鹅全送给你。”王羲之欣然写毕,笼鹅而归,欢喜异常。后人更是因这个典故,将《黄庭经》称作《换鹅帖》。

东床快婿

16岁时,王羲之被郗鉴(chī jiàn)选为东床快婿。郗鉴有个女儿,年长二八,尚未婚配,郗鉴爱女故要为女择婿,与氶相王导情谊深厚,又同朝为官,听说他家子弟甚多,个个都才貌俱佳。一天早朝后,郗鉴就把自己择婿的想法告诉了王丞相。王丞相说:“那好啊,我家里子弟很多,就由您到家里挑选吧,凡你相中的,不管是谁,我都同意。"郗鉴就命心腹管家,带上重礼到了王丞相家。王府子弟听说郗太尉派人选婿,都仔细打扮一番出来相见。寻来觅去,一数少了一人。王府管家便领着郗府管家来到东跨院的书房里,就见靠东墙的床上一个袒腹仰卧的青年人,对太尉觅婿一事,无动于衷。郗府管家回到府中,对郗太尉说:“王府的年轻公子二十余人,听说郗府觅婿,都争先恐后,唯有东床上有位公子,袒腹躺着若无其事。”郗鉴说:“我要选的就是这样的人,走,快领我去看。”郗鉴来到王府,见此人既豁达又文雅,才貌双全,当场下了聘礼,择为快婿。“东床快婿”一说就是这样来的。

文本研读:

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

永和:年号

岁:年

癸丑:干支纪年法

天干→ 甲、乙、丙、丁、戊(wù)、己、庚、辛、壬( rén)、癸(ɡuǐ)

地支→子、丑、寅、卯(mǎo)、辰(chén)、巳(sì)、午、未、申、酉(yǒu)、戌(xūn)、亥(hài)

十干和十二支依次相配,组成六十个基本单位,古人以此作为年、月、日、时的序号,叫“干支纪法”

永和九年,岁在癸(ɡuǐ)丑,暮春之初,会于会稽(kuài jī)山阴之兰亭,修禊(xì)事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

暮春:阴历三月。春季的末一个月,也称“季春”。古人按阴历(即农历),把一年十二个月分为春、夏、秋、冬四季,每季三个月,分别以孟、仲、季表示三个月的顺序。如“孟春”,指阴历一月。

状语后置句

会:集会

修禊(xì):古代民俗,于农历三月上旬的巳日(三国魏以后开始固定为三月初三)到水边嬉戏,以祓除不详

贤:(形容词作名词)贤德的人

毕:全 都

毕生

少长:(形容词作名词)少者长者

咸:全都

永和九年,岁在癸(ɡuǐ)丑,暮春之初,会于会稽(kuài jī)山阴之兰亭,修禊(xì)事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞(shānɡ)曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

崇山峻岭:高峻的山岭

修竹:高高的竹子

修:高

映带:映衬萦绕

映带(于)左右(省略句)

以为:把......作为

流觞:把盛酒的杯浮在水面从上游放出,循曲水而下,流到谁的面前,谁就取来饮用。

觞:酒杯

列坐(于)其次(省略句)

次:旁边

盛:盛况

觞:(名词作动词)喝酒

咏:做诗

足以:足够用来

幽情:深远高雅的情思

流觞曲水

永和九年,岁在癸(ɡuǐ)丑,暮春之初,会于会稽(kuài jī)山阴之兰亭,修禊(xì)事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞(shānɡ)曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

永和九年,正值癸丑年。农历三月之初,(我们)在会稽郡山阴县的兰亭聚会,举行修禊之事。众多贤士都来了,少者老者都聚集一处。(兰亭)这地方有高峻的山岭、茂密的树林和高高的翠竹,又有清澈湍急的溪流,映衬萦绕在亭子左右,引(溪水)作为流觞的曲水,(大家)列坐在水边。即使没有音乐伴奏的盛况,只是饮酒赋诗,也足以酣畅地抒发深远高雅的情思。

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

是:这

惠风:和风

和:暖和

定语后置句

之:定语后置的标志

大:广大

品类:自然界的万物

盛:繁多

所以:用来,用以

游:使......放纵

骋:使......舒展

足以:足够用来

极:穷尽

视听:(动词作名词)视觉、听觉

信:实在

可:值得

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

这一天,天气晴朗,空气清新,和风阵阵,温暖舒畅。抬头观看广大的宇宙,低头观察繁多的万物,借以纵目观察,开畅胸怀,足以尽情享受视觉听觉的乐趣,确实是令人愉快的啊。

一、二自然段写了什么?表达了怎样的情感?运用了什么表达方式?

宴会盛况

乐:

足以畅叙幽情

足以极视听之娱

表达方式:叙述、描写

表达方式:叙述(也叫记叙)、描写、抒情、议论、说明

宴会盛况

时间

永和九年,岁在癸丑,暮春之初

地点

会稽山阴之兰亭

事件

修禊

环境

崇山峻岭,茂林修竹,

清流激湍,映带左右。

引以为流觞曲水,列坐其次

天朗气清,惠风和畅

人物

一觞一咏,亦足以畅叙幽情

信可乐也

群贤毕至,少长咸集

1、2段交代了哪些内容?

第一部分叙述兰亭宴集的情况,写出了宴集的时间、地点、相聚的缘由、参加人员、集会地的地理环境及景物、当日天气和宴集的感受,以“乐”字为基调。

暮春之初

天朗气清

惠风和畅

崇山峻岭、

茂林修竹

清流激湍

映带左右

群贤毕至

少长咸集。

修禊事也。

引以为流觞曲水,列坐其次。

一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

良辰

美景

赏心

乐事

南朝诗人谢灵运说:“天下良辰、美景、赏心、乐事,四者难并

四美皆俱→乐

夫人之相与(yǔ),俯仰一世。或取诸怀抱,悟(wù)言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

夫:发语词

之:主谓取独

与(yǔ):交往

俯仰:一俯一仰之间,比喻时间短暂

或:有的人

取:从......中取得

诸:之于

怀抱:心怀抱负

悟(wù)言:晤谈,对谈

悟:同晤,面对

悟(wù)言(于)一室之内

有的人在室内畅谈自己的胸怀抱负

因寄所托,放浪形骸之外:把情怀寄托在所爱好的事物上,言行不受拘束,狂放不羁

趣舍万殊:各有各的爱好,取舍各不相同

趣:同“取”

躁:动

状语后置句(当他对所接触的事物感到欣喜)

状语后置句(对自己一时感到得意)

快然自足:(感到)高兴和满足

之:取独

夫人之相与(yǔ),俯仰一世。或取诸怀抱,悟(wù)言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

及:等到

之:到达→求得,得到

既:已经

迁:转变,变化

系:连接

感慨系之矣:感慨随着这种变化而有所不同

夫人之相与(yǔ),俯仰一世。或取诸怀抱,悟(wù)言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

人们互相交往,很快便度过一生。(有的人)在室中晤谈,互相倾吐心里话;(有的人)把心怀抱负寄托在所爱好的事物上,言行不受拘束,自由放纵。虽然人们(对生活的)取舍千差万别,(性情也有)沉静和躁动的不同,但当他们对所接触的感到欢喜,心里一时感到自得,(就感到)高兴和满足,(竟然)没想到老年将要到来。等到他们对所得到的事物已经厌倦,心情也随情况的变化而起变化,感慨就随之有所不同了。

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

向:过去,以前

寻向所志:

寻找以前所做的标志

欣:喜悦

陈迹:往事

犹:尚且

以:因为

之:代词

兴:引起,发生

怀:心中的感触

况:何况

修:长

随化:听凭造化

终期于尽:终究归结于消灭

大:(形容词作名词)大事

岂:怎么,难道

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

从前感到欢欣的事儿,很快就成了往事。(人)尚且不能够不因为这些引起心中的感触,何况(生命的)长短听凭造化,终究归结于消灭。古人说:“死生也是大事啊。”怎能不让人心痛啊。

第三自然段写了什么内容?运用了什么表达方式?

抒发了由流觞畅饮 游目骋怀,而引发的乐及忧、生及死的感慨

表达方式:抒情、议论

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

兴:引起,发生

感:感慨

由:缘由,原因

若合一契:像合成一个符契那样相合(发生感触的原因相同)

契:即符契,古代符信的一种,以金玉竹木等制成,上刻文字,分成两半,合在一起可为凭验

未尝:不曾

临:对着

嗟:叹息

悼:悲伤

喻:明白

不能明白于心→看到古人对死生发生感慨的文章,就为此悲伤感叹,也说不出是什么原因

固:乃(就)

一:把......看作一样

虚诞:荒诞无稽

齐:把......看作相等

彭殇:(彭,彭祖,传说他曾活到八百岁)(殇,没有到成年就死去)长寿和短命

妄作:虚妄之谈

两晋时期,统治集团内部互相倾轧、残杀的现象时有发生,以致“魏晋……名士少有全者”。所以士大夫们普遍崇尚老庄之学,追求清静无为、自由放任的生活。王羲之在《兰亭集序》中则表述了不同于老庄思想的人生观。在王羲之看来“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,对生的执着、对死的排斥是人所共有的感情,这就彻底否定了老庄“齐生死”的观点。

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

之:取独

故:因此

列:依次

叙:记叙

虽:即使

世:时代

所以:......的原因

其:语气词表推测,大概

致:意态,情怀

状语后置句

斯文:这本文集

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

(我)每当看到古人(文中)(对死生)发生感慨的原因,像符契那样相合,没有一次不对着这些文章叹息哀伤,(却)不能明了于心。(我)本来就知道把死和生等同起来的说法是不真实的,把长寿和短命等同起来的说法是虚妄之谈。后人看待今人,也就像今人看待前人,可悲啊!因此(我)一一记下当时与会者(的姓名),抄录下他们所作的诗篇。即使时代不同、世事各异,(但)触发人们情怀的原因,大概是一致的。后世的读者,也将由这些诗文产生(一样的)感慨吧。

第四自然段写了什么内容?表现了作者什么样的心情?

交代了写作目的

悲

(死生之大,古今同感)

拓展提高:

痛在:①个体生命感情随外物而变化(情随事迁)。世间人虽有不同,但遇到自己喜欢的(欣于所遇)时都会快然自足不作他想;但当自己对所喜爱或得到的已经感到厌倦(所之既倦)时,就会心生感慨,痛苦顿生。②个体生命无论长短最终都会消灭(终期于尽)。个体生命有长有短,而且无论长短,最终都是不可抗拒地走到生命尽头。从结局来看,的确令人痛苦。

悲在:由个体生命之痛上升为人类同感生死之悲(兴感之由,若合一契)。作者“悲”古人,是因为作者对生命的体验和古人对生命的体验极其相似;作者亦“悲”后人,因为后人读作者的文章犹如作者读古人的文章,他们也会询问古今,发出悲叹。

“痛”与“悲”的不同:“痛”是个体的,是感性的,是浅层情感的直观表现;“悲”是人类共有的,是理性的,是深层情感的内在体验。作者在“痛”感个体的人情感多变、命有尽头后,忽然想起了古往今来的人都会感到生命的无常,自然想到后来者难免也会有同感,那么这就是整个人类群体无法回避也无法改变的悲哀。

如何理解作者的俯仰之“痛”与深沉之“悲” “悲”和“痛”有何不同

叁

总结

乐(相聚之乐)——痛(死生之痛)——悲(今昔之悲)

(兰亭集会)——--(人生感慨)——--(作序目的)

本文记叙的是东晋时期名士们的一次大集会,表达了他们相通的思想、情感。文章融叙事、描写、抒情、议论于一体,表达了富有哲理的生命之思。前两段通过叙事、描写了宴会盛况;后两段变为抒情、议论由赏景畅饮、游目骋怀引发有关忧乐生死的感慨与思考。人生苦短,乐必生悲;托之诗文,传诸后人