统编版高中语文选择性必修下册第三单元 10.1《兰亭集序》 课件(23张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修下册第三单元 10.1《兰亭集序》 课件(23张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

《兰亭集序》

王羲之

兰亭集序

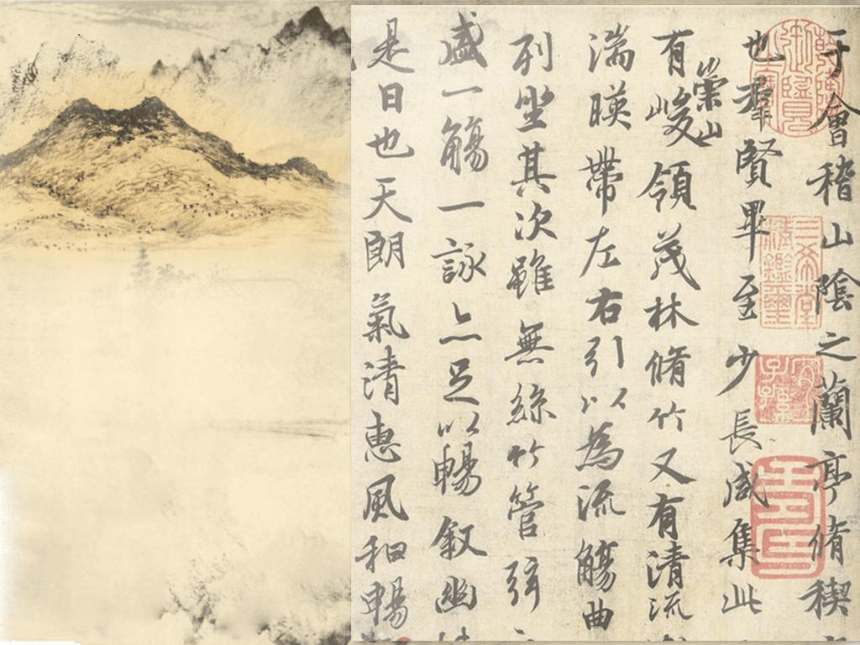

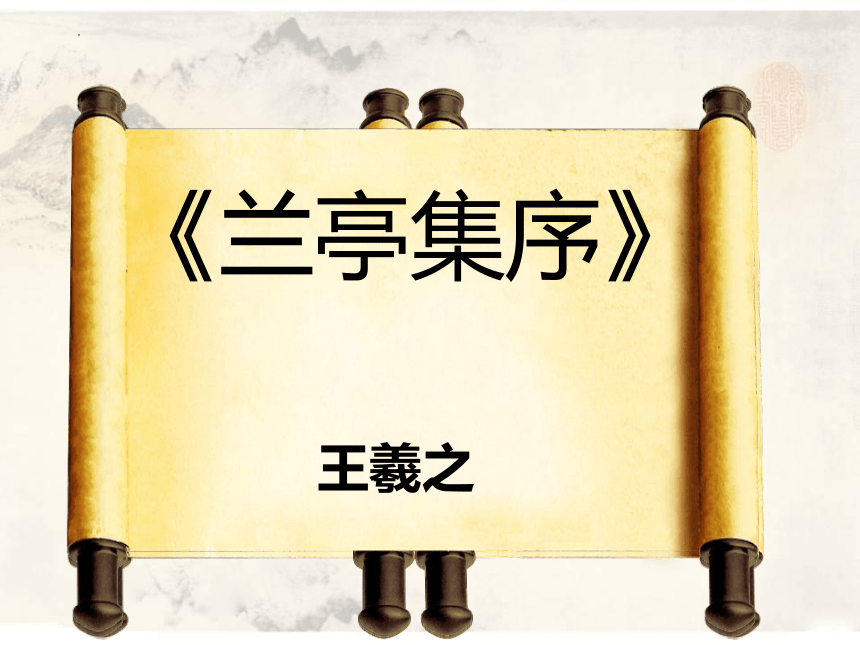

笔画爽劲洒脱、萧散闲逸、冲淡舒徐,俯仰顾盼之间,全篇融于一体,率性任意,清新自然,不激不厉,有一种晋人特有的超脱和旷达的心胸和气质。

王羲之书法欣赏

魏晋风度

魏晋风流、魏晋风骨

魏晋名士率直任诞、清俊通脱的行为风格。

生活方式:饮酒、服药、清谈和纵情山水

时代特点:动乱的年代,士夫阶层社会生存处境险恶。

普遍崇尚老庄,玄学盛行,追求清静无为自由放任的生活。同时其人格思想行为又极为自信风流潇洒、不滞于物、不拘礼节。士人们多独立特行,又颇喜雅集。

代表人物:

书圣:王羲之,

“竹林七贤”:阮籍、嵇康、山涛、刘伶、阮咸、向秀、王戎

【重要句子翻译】

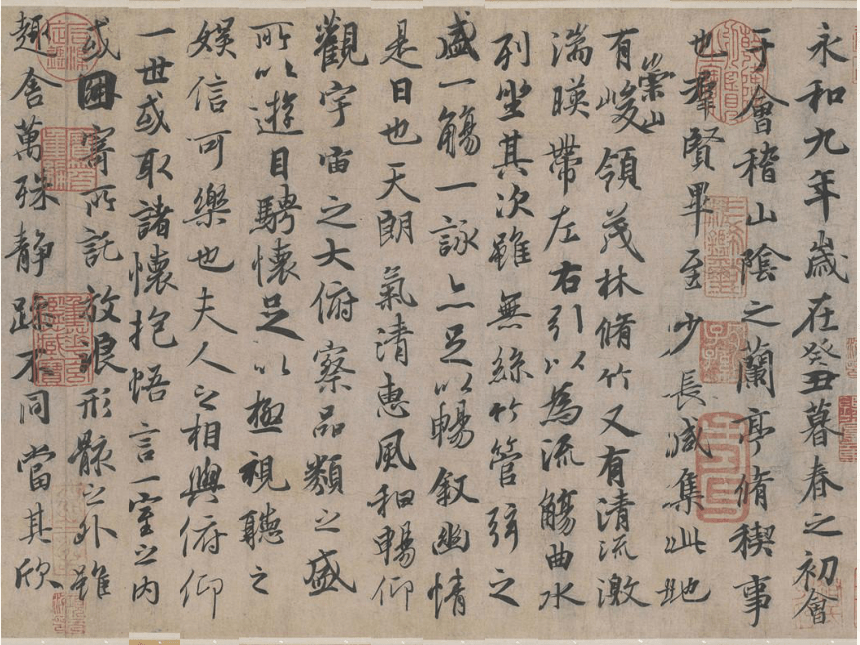

(1)此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。

(2)仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

(3)或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。

(4)每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

1.找出作者的感情线索

乐

痛

悲

课文分析

乐

时间:永和九年 暮春之初

地点:会稽山阴之兰亭

风景:崇山峻岭 茂林修竹 清流急湍

人物:群贤毕至,少长咸集

雅事:修禊事也 一觞一咏 畅叙幽情

感受:信可乐也

天气:天朗气清 惠风和畅

2.为何而乐?

兰亭

兰亭,是东晋时期会稽山阴(今浙江绍兴市)西南郊名胜。这里山清水秀、风景幽雅,是当时名流雅士时常集会的地方。晋穆帝永和九年(公元353年),五十一岁的王羲之(当时任会稽内史)邀请友人谢安、孙绰等四十一人在兰亭聚会,他们做曲水流殇之饮,当时要求每人作四言、五言诗各一首。之后王羲之将诸名爵及诗作一一记录集结成集,是为《兰亭集》,并为此集作序一篇,这就是《兰亭集序》。

文化常识

修禊:古代汉族习俗,于夏历三月上旬的巳日(魏以后始固定为三月三日),到水边嬉游。

袚除:古时一种除灾求福的祭祀

上巳节:固定节日(农历三月初三)

崇山峻岭

茂林修竹

清流激湍

流觞曲水

“山水”是我们这个民族长期以来精心塑造的人格精神或人格理想的标尺。当我们在现实中受到尘世生活缰绳枷锁束缚之时,“山水”便成为我们心灵世界的最后皈依。在这个意义上本文之“乐”,固然在于良辰、美景、赏心、乐事,更在于兰亭雅集这样一种简洁、宁静的诗意人生的逼真呈现——这才是作者“乐”之根源。

景物特点:淡雅、素净

3.为何而痛?

痛

欣于所遇 ,不知老之将至

(时间易逝之痛)

情随事迁 感慨系之

(物是人非之痛)

修短随化 终期于尽

(生死无常之痛)

俯仰之间,已为陈迹

(好景不再之痛)

死生亦大矣

王羲之非常清楚地认识到,人生苦短,终期于尽的痛苦。对活着的向往,对死亡的排斥,这是非常符合人性的。我们能感受到王羲之开始关注人自己的内心,这是人性的觉醒。也是魏晋士人的人格光辉之处。

探究:由“乐”到“痛”,为什么作者的会有思绪和心境的变迁?

4.为何而悲?

悲

每览昔人兴感之由,若合一契。

(昔人)

一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

(今人)

后之览者,亦将有感于斯文。

(后人)

作者通过昔人、今人和后人的对比,写出对生死的感慨乃是千古不变的话题。王羲之看到了全人类共同的悲伤之处,但并没有必然导向悲观绝望,反而引起更强烈的创造冲动,以扎实的现实努力,来抗拒人生的“空无”。这种感慨,暗含着对人生的眷恋和热爱之情,不是消沉,不是沉寂,而是奋起和抗争。

各抒己见:应该怎样对待生命呢?

文章推荐:

1.《魏晋风度及文学与药及酒之关系》(鲁迅)

2.《论<世说新语>和晋人之美》(宗白华)

谢谢观赏!

《兰亭集序》

王羲之

兰亭集序

笔画爽劲洒脱、萧散闲逸、冲淡舒徐,俯仰顾盼之间,全篇融于一体,率性任意,清新自然,不激不厉,有一种晋人特有的超脱和旷达的心胸和气质。

王羲之书法欣赏

魏晋风度

魏晋风流、魏晋风骨

魏晋名士率直任诞、清俊通脱的行为风格。

生活方式:饮酒、服药、清谈和纵情山水

时代特点:动乱的年代,士夫阶层社会生存处境险恶。

普遍崇尚老庄,玄学盛行,追求清静无为自由放任的生活。同时其人格思想行为又极为自信风流潇洒、不滞于物、不拘礼节。士人们多独立特行,又颇喜雅集。

代表人物:

书圣:王羲之,

“竹林七贤”:阮籍、嵇康、山涛、刘伶、阮咸、向秀、王戎

【重要句子翻译】

(1)此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。

(2)仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

(3)或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。

(4)每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

1.找出作者的感情线索

乐

痛

悲

课文分析

乐

时间:永和九年 暮春之初

地点:会稽山阴之兰亭

风景:崇山峻岭 茂林修竹 清流急湍

人物:群贤毕至,少长咸集

雅事:修禊事也 一觞一咏 畅叙幽情

感受:信可乐也

天气:天朗气清 惠风和畅

2.为何而乐?

兰亭

兰亭,是东晋时期会稽山阴(今浙江绍兴市)西南郊名胜。这里山清水秀、风景幽雅,是当时名流雅士时常集会的地方。晋穆帝永和九年(公元353年),五十一岁的王羲之(当时任会稽内史)邀请友人谢安、孙绰等四十一人在兰亭聚会,他们做曲水流殇之饮,当时要求每人作四言、五言诗各一首。之后王羲之将诸名爵及诗作一一记录集结成集,是为《兰亭集》,并为此集作序一篇,这就是《兰亭集序》。

文化常识

修禊:古代汉族习俗,于夏历三月上旬的巳日(魏以后始固定为三月三日),到水边嬉游。

袚除:古时一种除灾求福的祭祀

上巳节:固定节日(农历三月初三)

崇山峻岭

茂林修竹

清流激湍

流觞曲水

“山水”是我们这个民族长期以来精心塑造的人格精神或人格理想的标尺。当我们在现实中受到尘世生活缰绳枷锁束缚之时,“山水”便成为我们心灵世界的最后皈依。在这个意义上本文之“乐”,固然在于良辰、美景、赏心、乐事,更在于兰亭雅集这样一种简洁、宁静的诗意人生的逼真呈现——这才是作者“乐”之根源。

景物特点:淡雅、素净

3.为何而痛?

痛

欣于所遇 ,不知老之将至

(时间易逝之痛)

情随事迁 感慨系之

(物是人非之痛)

修短随化 终期于尽

(生死无常之痛)

俯仰之间,已为陈迹

(好景不再之痛)

死生亦大矣

王羲之非常清楚地认识到,人生苦短,终期于尽的痛苦。对活着的向往,对死亡的排斥,这是非常符合人性的。我们能感受到王羲之开始关注人自己的内心,这是人性的觉醒。也是魏晋士人的人格光辉之处。

探究:由“乐”到“痛”,为什么作者的会有思绪和心境的变迁?

4.为何而悲?

悲

每览昔人兴感之由,若合一契。

(昔人)

一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

(今人)

后之览者,亦将有感于斯文。

(后人)

作者通过昔人、今人和后人的对比,写出对生死的感慨乃是千古不变的话题。王羲之看到了全人类共同的悲伤之处,但并没有必然导向悲观绝望,反而引起更强烈的创造冲动,以扎实的现实努力,来抗拒人生的“空无”。这种感慨,暗含着对人生的眷恋和热爱之情,不是消沉,不是沉寂,而是奋起和抗争。

各抒己见:应该怎样对待生命呢?

文章推荐:

1.《魏晋风度及文学与药及酒之关系》(鲁迅)

2.《论<世说新语>和晋人之美》(宗白华)

谢谢观赏!