统编版高中语文必修下册第八单元16.1《阿房宫赋》 课件(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修下册第八单元16.1《阿房宫赋》 课件(23张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 810.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-30 23:07:20 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

唐 杜牧

阿房宫赋

假如你是一位导游,你如何为游客介绍阿房宫呢?请结合译文拟写一段解说词。小组展示交流后择优全班交流。

展示交流

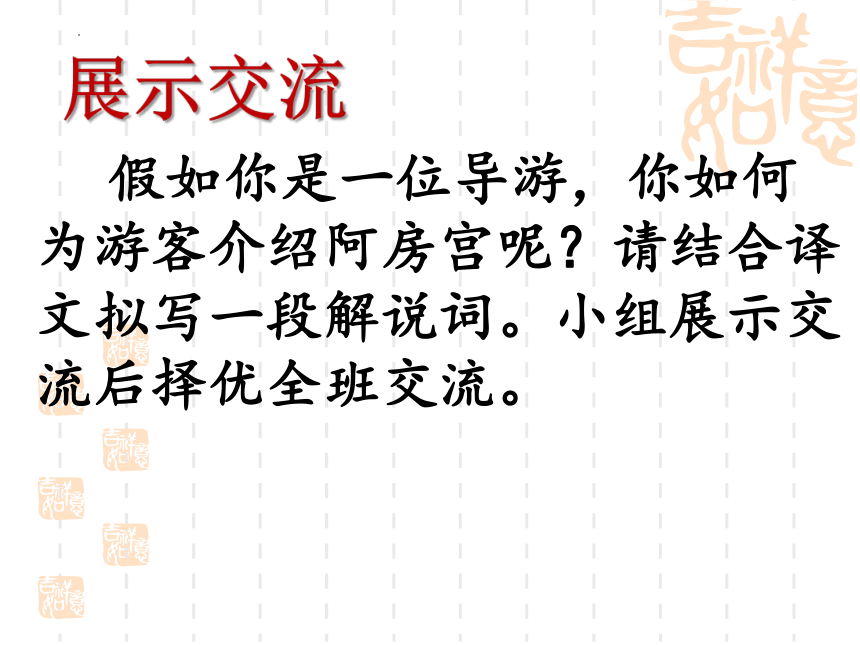

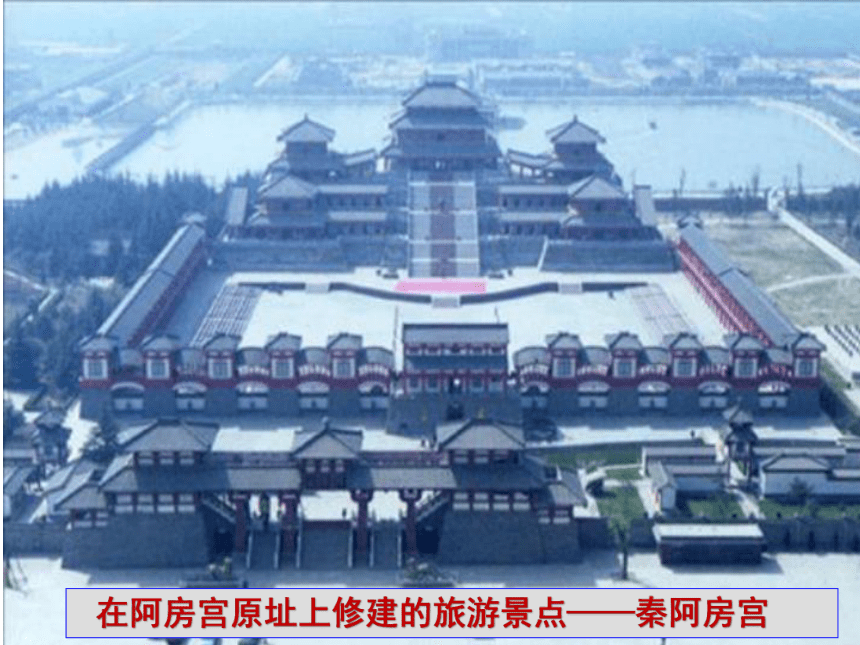

阿房宫图

在阿房宫原址上修建的旅游景点——秦阿房宫

综合运用叙述、描写、说明等表达方式,集知识性、趣味性于一体。

一、突出景观特点;

二、挖掘景观深层内涵,开拓想象;

三、语言生动亲切,运用修辞。

风景名胜解说词

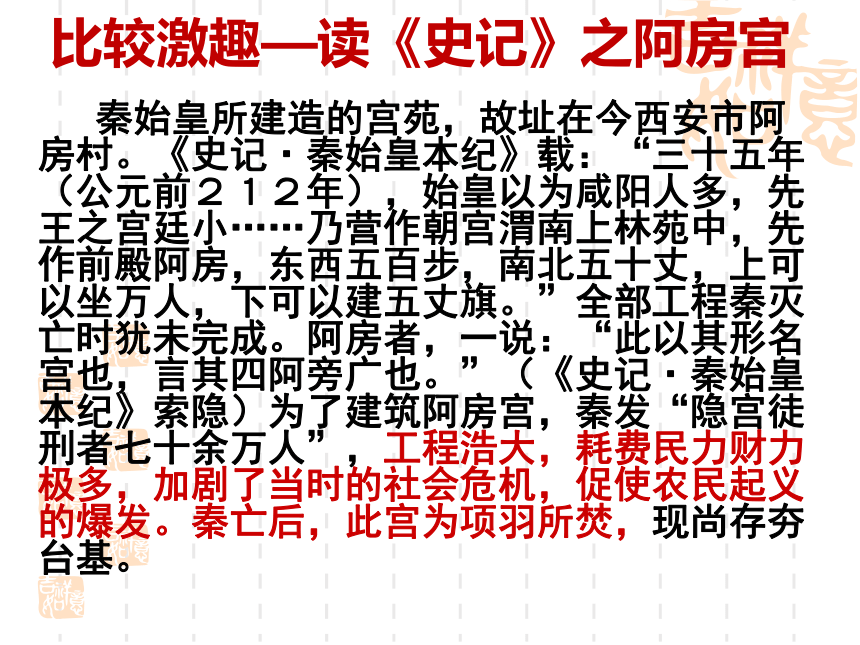

比较激趣—读《史记》之阿房宫

秦始皇所建造的宫苑,故址在今西安市阿房村。《史记·秦始皇本纪》载:“三十五年(公元前212年),始皇以为咸阳人多,先王之宫廷小……乃营作朝宫渭南上林苑中,先作前殿阿房,东西五百步,南北五十丈,上可以坐万人,下可以建五丈旗。”全部工程秦灭亡时犹未完成。阿房者,一说:“此以其形名宫也,言其四阿旁广也。”(《史记·秦始皇本纪》索隐)为了建筑阿房宫,秦发“隐宫徒刑者七十余万人”,工程浩大,耗费民力财力极多,加剧了当时的社会危机,促使农民起义的爆发。秦亡后,此宫为项羽所焚,现尚存夯台基。

《史记》重在历史史实的记述;

《阿房宫赋》重在文学艺术的想象和夸张。

两者有关阿房宫的内容有何不同?

歌台暖响 舞殿冷袖

教师范读,学生思考本文美在哪里?

举例分析语言特色,

归纳文赋特点。

歌台暖响 舞殿冷袖

美在哪里?

声韵美

修辞美

说理美

结构妙 ……

写作背景

《阿房宫赋》作于唐敬宗宝历元年,即公元825年,杜牧在《上知己文章启》中说:“宝历大起宫室,广声色,故作《阿房宫赋》。”唐敬宗李湛十六岁继位,贪好声色,大兴土木,游宴无度,不视朝政,求访异人,希望获得不死之灵药,因此在位三年即为宦官刘克明所杀。作者预感到唐王朝的危险局势,写下《阿房宫赋》

阿房之宫,其形可谓( )矣,其制可谓( )矣,宫中之女可谓( )矣,宫中之宝可谓( )矣,其费可谓( )矣,其奢可谓( )矣。其亡亦可谓( )矣!嗟乎!后人哀之而不鉴之,亦可( )矣!

总结全文

借 古 讽 今

雄

大

众

多

靡

极

速

悲

此文便体现出一个正直文人忧国忧民的博大情怀。

(元人)祝尧曰:“至杜牧之 《阿房宫赋》,古今脍炙”

(清人)金圣叹曰:“穷其极丽,至矣尽矣!却是一篇最清出的文字。文章至此,心枯血竭矣。逐字细读之!”

今人曰:“古来之赋,此为第一。”

起源于楚辞,出现于战国后期,汉代形成。关于赋的特点《文心雕龙-诠赋》说:“赋者,铺也;铺采摛(chī)文,体物写志也。”体物写志,指赋的内容,指通过摹写事物来达到抒发情志的目的;铺采摛文指赋的貌,指在语言上使用华美的辞藻。

什么叫“赋”

赋 形式上:

1)用词:辞藻华丽。

2)修辞:渲染夸张,多用比喻、排比、对偶等

3)讲究声韵的美(文赋),

句式多变,骈散结合,

押韵自由,韵脚灵活多变

4)内容上:咏物说理,通过山水、风物、鸟兽、等来表现作者的思想感情,结尾议论,寄托讽喻

1.熟练背诵《阿房宫赋》

2.仿写训练:任选“友情是什么 ”或“幸福是什么?”一个话题,运用文赋的特点,写一段150字左右的美文。(范文:王老师下水作文“什么是美?”

学以致用

什么是美

鹰击长空是美,鱼翔浅底是美;猛虎下山是美,蛟龙跃起是美;“一枝红杏出墙来”是美,“无边落木萧萧下”也是美;“两个黄鹂鸣翠柳”是明丽婉转之美,“两岸猿声啼不住”是悲凉凄怆之美;“大江东去,浪淘尽千古风流人物”展现一种雄浑豪壮之美,“杨柳岸,晓风残月”则描绘一种婉约凄清之美。

美是小桥流水人家,美是飞流三千直下;美是齐白石的虾,美是徐悲鸿的马 ;美是乔丹灌篮的奋起一跃,美是贝利进球的飞身一脚;美是维纳斯那遗憾残缺的断臂,美是蒙娜丽莎那魅力永恒的微笑;美是雷锋风雨送人归的身影,美是张丽莉舍身救学生的壮举。

霸王项羽的拔山盖世是男子汉的阳刚之美,剑客荆轲的一去不返是侠义者的悲壮之美;林黛玉那哀婉凄丽的爱情是一种荡气回肠的美,崔莺莺那冲破牢笼的追求是一种酣畅淋漓的美;鲁迅横眉冷对千夫指是一种蔑视邪恶的美,江姐大义凛然赴刑场是一种虽死犹生的美。

朋友啊,你知道什么是美了吗?

什么是友情?

①友情是王昌龄的“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”,友情是李白的“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

②友情是“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”的宽慰,友情是“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”的豪迈。

③友情是俞伯牙与钟子期高山流水的知音,友情是马克思与恩格斯志同道合的牵手。

④友情是松竹梅岁寒三友的执着坚守,友情是刘关张桃园三结的义薄云天。

思考:像阿房宫、圆明园之类的著名建筑,需要重建吗?拟文表达观点

废墟,是另一种意义的纪念碑!

今昔对比,或能让人看见一个民族的过去与未来;而更重要的是正视现在,清醒认识眼前的处境,并能正确引导我们的民族走向。再美的过往,被毁了,即是教训。废墟,是另一种意义的纪念碑!

其实,圆明园在她华美的巅峰时代,是离民众十分遥远的,是专供几个人游冶赏玩的;所以,无怪百姓对其被毁表现得那样漠然。如果王朝不爱百姓,百姓连奴隶的地位都保不住,那么,看见你被毁,其实除了同样受伤害外,更多的却是快意。两千多年前的奴隶,不就发出过“时日曷丧?吾与汝偕亡!”的诅咒吗?还是唐太宗明智,他说:“水能载舟,亦能覆舟。”此言千古不易!

回首秦始皇的阿房宫,“蜀山兀,阿房出。”“覆压三百余里,骊山北构而西折,直走咸阳。”那样熠熠煌煌的阿房宫,在项羽的大火里燃烧了三个月,“楚人一炬,可怜焦土。”今天,你看见了骊山,但谁看见阿房?阿房在大火里,成了帝王奢靡的千古罪证。但是,千古帝王,在这样的大火面前,在这样的罪证面前,又有几人有所悔悟?!这说明了什么?不能简单说是人心,应该说是制度的缺陷。一种制度,如果很容易就让人欲望膨胀,那么,身处其中的人,即使是圣人,有时也不免要犯错的。所以,废墟,在另一种意义上,发挥着纪念碑的功能,在提醒统治者,也在提醒民众:当心啊,人心不足,欲壑难填!

其实,历史本身就是一种废墟!一种无形的废墟!你站在历史这座浩渺的废墟面前,难免要有“千古兴亡多少事?悠悠,不尽长江滚滚流!”的唏嘘!时间是流动的,但是,历史并不流动。历史并不是流水,你很难用一种液态的眼光来审视历史;虽然,历史在某个局部有可能是液态的,但整体上,历史就是一种废墟式的存在。如果他的某个局部特别辉煌,那么,那个局部的毁灭就特别令人难忘,令人低回。譬如,唐玄宗的“开元盛世”之后紧跟着的“安史之乱”,就是千年的政治、文学、哲学的话题。毕竟,没有建树,就无所谓废墟。

当然,废墟之存在,在明智的管理者眼里,就是一座座的纪念碑,值得瞻仰,值得珍惜,值得反思。英国人说:“读史使人明智。”中国人说“前事不忘,后事之师。”那是同样的将历史当作纪念碑来阅读与尊重的。

一个国家,如果没有废墟,就像一个家庭,没有人死亡;都有点不可想象。但是,就像有些人对死者不恭,也有些管理者对废墟对历史怀着一种莫名的蔑视。把一切旧的痕迹通通扫进历史的垃圾堆里,的确让人快意!但是,扫过之后,你用什么来走向未来?谓吾不信,且往每个人身上看看,你的五官,你的身上的一切器官,哪样是全新的?哪样不是从您父母身上继承过来的?!只不过是,有些人将自己父母遗留的苦心经营成了一流的胜地;有些人却将父母遗留的弄成了垃圾堆。

名胜古迹,有几处不曾是废墟?但是,有几个旅游者,怀着瞻仰纪念碑的心情来观光?

唐 杜牧

阿房宫赋

假如你是一位导游,你如何为游客介绍阿房宫呢?请结合译文拟写一段解说词。小组展示交流后择优全班交流。

展示交流

阿房宫图

在阿房宫原址上修建的旅游景点——秦阿房宫

综合运用叙述、描写、说明等表达方式,集知识性、趣味性于一体。

一、突出景观特点;

二、挖掘景观深层内涵,开拓想象;

三、语言生动亲切,运用修辞。

风景名胜解说词

比较激趣—读《史记》之阿房宫

秦始皇所建造的宫苑,故址在今西安市阿房村。《史记·秦始皇本纪》载:“三十五年(公元前212年),始皇以为咸阳人多,先王之宫廷小……乃营作朝宫渭南上林苑中,先作前殿阿房,东西五百步,南北五十丈,上可以坐万人,下可以建五丈旗。”全部工程秦灭亡时犹未完成。阿房者,一说:“此以其形名宫也,言其四阿旁广也。”(《史记·秦始皇本纪》索隐)为了建筑阿房宫,秦发“隐宫徒刑者七十余万人”,工程浩大,耗费民力财力极多,加剧了当时的社会危机,促使农民起义的爆发。秦亡后,此宫为项羽所焚,现尚存夯台基。

《史记》重在历史史实的记述;

《阿房宫赋》重在文学艺术的想象和夸张。

两者有关阿房宫的内容有何不同?

歌台暖响 舞殿冷袖

教师范读,学生思考本文美在哪里?

举例分析语言特色,

归纳文赋特点。

歌台暖响 舞殿冷袖

美在哪里?

声韵美

修辞美

说理美

结构妙 ……

写作背景

《阿房宫赋》作于唐敬宗宝历元年,即公元825年,杜牧在《上知己文章启》中说:“宝历大起宫室,广声色,故作《阿房宫赋》。”唐敬宗李湛十六岁继位,贪好声色,大兴土木,游宴无度,不视朝政,求访异人,希望获得不死之灵药,因此在位三年即为宦官刘克明所杀。作者预感到唐王朝的危险局势,写下《阿房宫赋》

阿房之宫,其形可谓( )矣,其制可谓( )矣,宫中之女可谓( )矣,宫中之宝可谓( )矣,其费可谓( )矣,其奢可谓( )矣。其亡亦可谓( )矣!嗟乎!后人哀之而不鉴之,亦可( )矣!

总结全文

借 古 讽 今

雄

大

众

多

靡

极

速

悲

此文便体现出一个正直文人忧国忧民的博大情怀。

(元人)祝尧曰:“至杜牧之 《阿房宫赋》,古今脍炙”

(清人)金圣叹曰:“穷其极丽,至矣尽矣!却是一篇最清出的文字。文章至此,心枯血竭矣。逐字细读之!”

今人曰:“古来之赋,此为第一。”

起源于楚辞,出现于战国后期,汉代形成。关于赋的特点《文心雕龙-诠赋》说:“赋者,铺也;铺采摛(chī)文,体物写志也。”体物写志,指赋的内容,指通过摹写事物来达到抒发情志的目的;铺采摛文指赋的貌,指在语言上使用华美的辞藻。

什么叫“赋”

赋 形式上:

1)用词:辞藻华丽。

2)修辞:渲染夸张,多用比喻、排比、对偶等

3)讲究声韵的美(文赋),

句式多变,骈散结合,

押韵自由,韵脚灵活多变

4)内容上:咏物说理,通过山水、风物、鸟兽、等来表现作者的思想感情,结尾议论,寄托讽喻

1.熟练背诵《阿房宫赋》

2.仿写训练:任选“友情是什么 ”或“幸福是什么?”一个话题,运用文赋的特点,写一段150字左右的美文。(范文:王老师下水作文“什么是美?”

学以致用

什么是美

鹰击长空是美,鱼翔浅底是美;猛虎下山是美,蛟龙跃起是美;“一枝红杏出墙来”是美,“无边落木萧萧下”也是美;“两个黄鹂鸣翠柳”是明丽婉转之美,“两岸猿声啼不住”是悲凉凄怆之美;“大江东去,浪淘尽千古风流人物”展现一种雄浑豪壮之美,“杨柳岸,晓风残月”则描绘一种婉约凄清之美。

美是小桥流水人家,美是飞流三千直下;美是齐白石的虾,美是徐悲鸿的马 ;美是乔丹灌篮的奋起一跃,美是贝利进球的飞身一脚;美是维纳斯那遗憾残缺的断臂,美是蒙娜丽莎那魅力永恒的微笑;美是雷锋风雨送人归的身影,美是张丽莉舍身救学生的壮举。

霸王项羽的拔山盖世是男子汉的阳刚之美,剑客荆轲的一去不返是侠义者的悲壮之美;林黛玉那哀婉凄丽的爱情是一种荡气回肠的美,崔莺莺那冲破牢笼的追求是一种酣畅淋漓的美;鲁迅横眉冷对千夫指是一种蔑视邪恶的美,江姐大义凛然赴刑场是一种虽死犹生的美。

朋友啊,你知道什么是美了吗?

什么是友情?

①友情是王昌龄的“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”,友情是李白的“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

②友情是“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”的宽慰,友情是“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”的豪迈。

③友情是俞伯牙与钟子期高山流水的知音,友情是马克思与恩格斯志同道合的牵手。

④友情是松竹梅岁寒三友的执着坚守,友情是刘关张桃园三结的义薄云天。

思考:像阿房宫、圆明园之类的著名建筑,需要重建吗?拟文表达观点

废墟,是另一种意义的纪念碑!

今昔对比,或能让人看见一个民族的过去与未来;而更重要的是正视现在,清醒认识眼前的处境,并能正确引导我们的民族走向。再美的过往,被毁了,即是教训。废墟,是另一种意义的纪念碑!

其实,圆明园在她华美的巅峰时代,是离民众十分遥远的,是专供几个人游冶赏玩的;所以,无怪百姓对其被毁表现得那样漠然。如果王朝不爱百姓,百姓连奴隶的地位都保不住,那么,看见你被毁,其实除了同样受伤害外,更多的却是快意。两千多年前的奴隶,不就发出过“时日曷丧?吾与汝偕亡!”的诅咒吗?还是唐太宗明智,他说:“水能载舟,亦能覆舟。”此言千古不易!

回首秦始皇的阿房宫,“蜀山兀,阿房出。”“覆压三百余里,骊山北构而西折,直走咸阳。”那样熠熠煌煌的阿房宫,在项羽的大火里燃烧了三个月,“楚人一炬,可怜焦土。”今天,你看见了骊山,但谁看见阿房?阿房在大火里,成了帝王奢靡的千古罪证。但是,千古帝王,在这样的大火面前,在这样的罪证面前,又有几人有所悔悟?!这说明了什么?不能简单说是人心,应该说是制度的缺陷。一种制度,如果很容易就让人欲望膨胀,那么,身处其中的人,即使是圣人,有时也不免要犯错的。所以,废墟,在另一种意义上,发挥着纪念碑的功能,在提醒统治者,也在提醒民众:当心啊,人心不足,欲壑难填!

其实,历史本身就是一种废墟!一种无形的废墟!你站在历史这座浩渺的废墟面前,难免要有“千古兴亡多少事?悠悠,不尽长江滚滚流!”的唏嘘!时间是流动的,但是,历史并不流动。历史并不是流水,你很难用一种液态的眼光来审视历史;虽然,历史在某个局部有可能是液态的,但整体上,历史就是一种废墟式的存在。如果他的某个局部特别辉煌,那么,那个局部的毁灭就特别令人难忘,令人低回。譬如,唐玄宗的“开元盛世”之后紧跟着的“安史之乱”,就是千年的政治、文学、哲学的话题。毕竟,没有建树,就无所谓废墟。

当然,废墟之存在,在明智的管理者眼里,就是一座座的纪念碑,值得瞻仰,值得珍惜,值得反思。英国人说:“读史使人明智。”中国人说“前事不忘,后事之师。”那是同样的将历史当作纪念碑来阅读与尊重的。

一个国家,如果没有废墟,就像一个家庭,没有人死亡;都有点不可想象。但是,就像有些人对死者不恭,也有些管理者对废墟对历史怀着一种莫名的蔑视。把一切旧的痕迹通通扫进历史的垃圾堆里,的确让人快意!但是,扫过之后,你用什么来走向未来?谓吾不信,且往每个人身上看看,你的五官,你的身上的一切器官,哪样是全新的?哪样不是从您父母身上继承过来的?!只不过是,有些人将自己父母遗留的苦心经营成了一流的胜地;有些人却将父母遗留的弄成了垃圾堆。

名胜古迹,有几处不曾是废墟?但是,有几个旅游者,怀着瞻仰纪念碑的心情来观光?

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])