统编版高中语文选择性必修下册第三单元10.1《兰亭集序》 课件(33张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修下册第三单元10.1《兰亭集序》 课件(33张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

兰亭集序

王羲之

王羲之简介

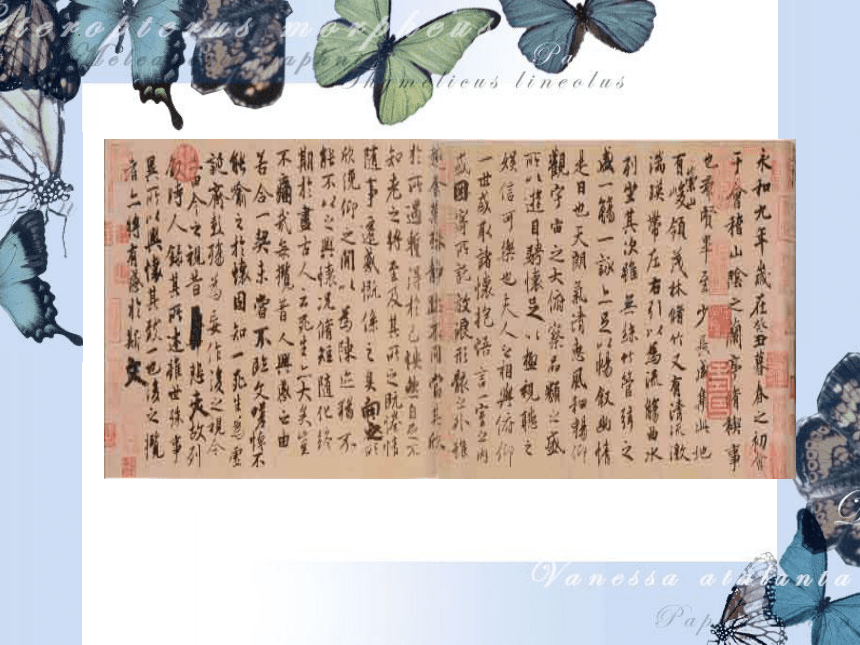

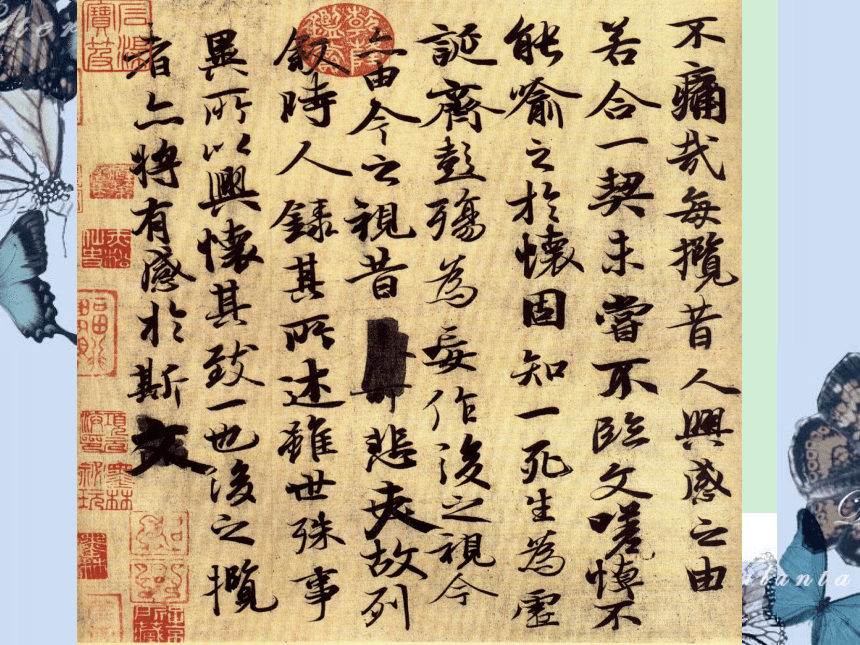

王羲之,字逸少,琅邪临沂人(今属山东)。晋怀帝永嘉年(公元三零七年)生,死于晋哀帝兴宁三年(公元三六七年)。官至右军将军,会稽内史,故后世称为“王右军”。他出身于两晋的名门望族。王羲之十二岁时经父亲传授笔法论,“语以大纲”,即有所悟。他小时后就从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。

王羲之的楷书如《乐毅论》、《黄庭经》、《东方朔画赞》等“在南朝即脍炙人口”,对后世影响很大他的正体世称“书之圣”。 王羲之在书法上是个革新家,他的主要成就还是表现在行书和草书上。他的行草书又被世人尊为“草之圣”。他把散见于前代、当代的书法作品中的一些用笔、结字优点,融合统一在一种崭新的书法作品中。

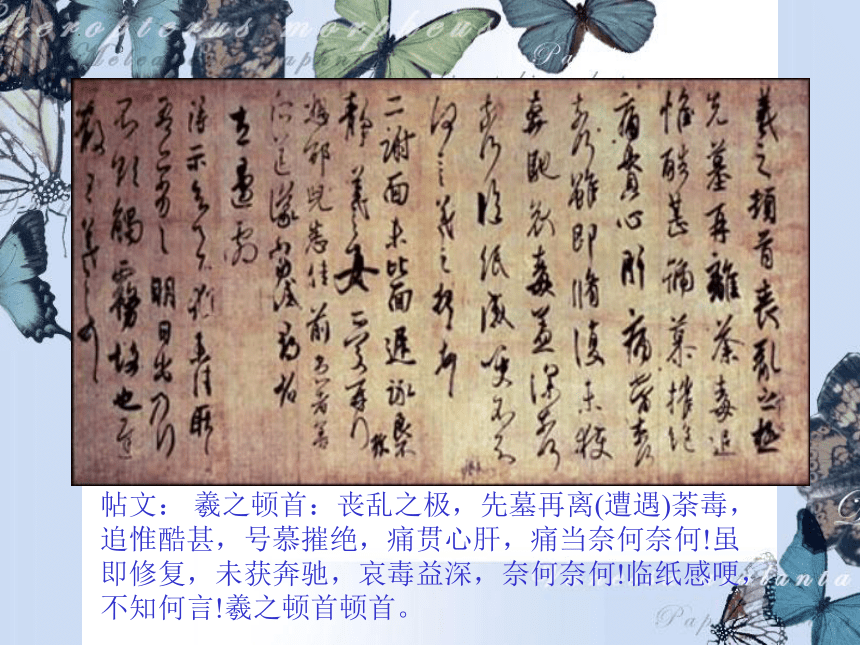

帖文: 羲之顿首:丧乱之极,先墓再离(遭遇)荼毒,追惟酷甚,号慕摧绝,痛贯心肝,痛当奈何奈何!虽即修复,未获奔驰,哀毒益深,奈何奈何!临纸感哽,不知何言!羲之顿首顿首。

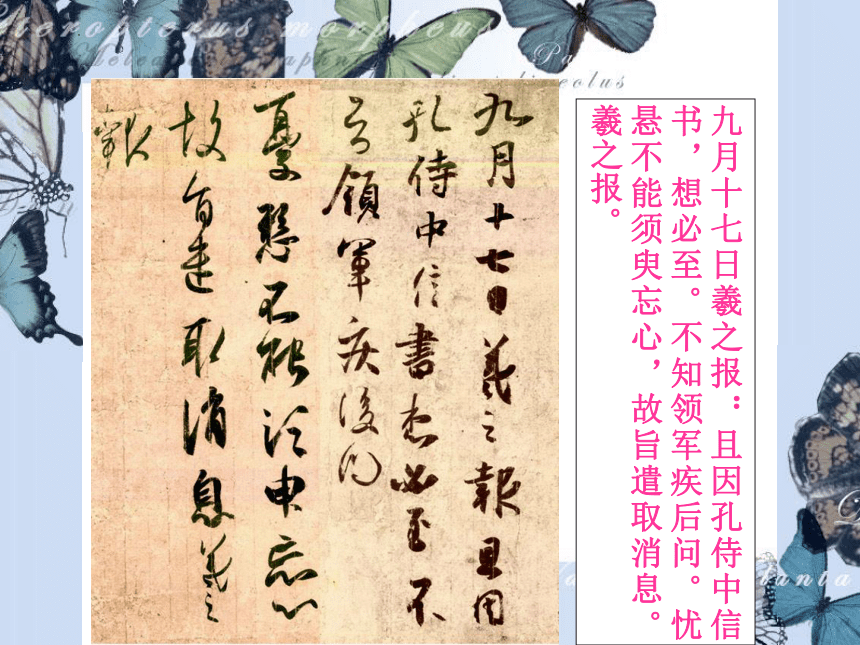

九月十七日羲之报:且因孔侍中信书,想必至。不知领军疾后问。忧悬不能须臾忘心,故旨遣取消息。羲之报。

序,又名“序言”“前言”“引言”,是放在著作正文之前的文章。

“自序”作者自己写,内容多说明写书的目的及成书经过;

“代序”别人代写,内容多介绍和评论该书的思想内容和艺术特色。

“赠序”,内容多是对于所赠亲友的赞许、推重或勉励之辞,如宋濂的《送东阳马生序》

“诗序”,多交代所咏故事的有关内容或作诗的缘起。如汉乐府《孔雀东南飞》、白居易的《琵琶行》、姜夔的《扬州慢》,前面都有一段序

王羲之

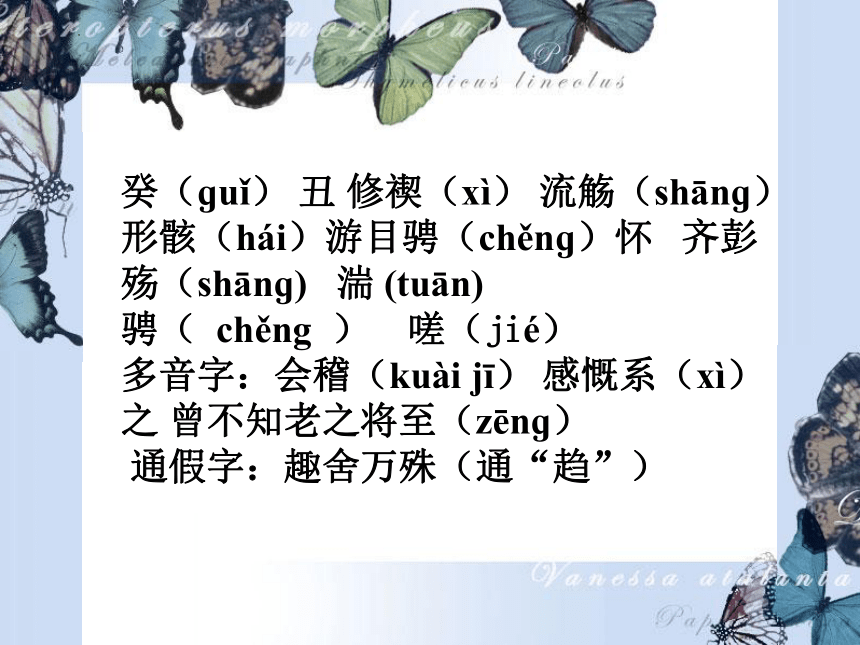

癸(ɡuǐ) 丑 修禊(xì) 流觞(shānɡ)形骸(hái)游目骋(chěnɡ)怀 齐彭殇(shānɡ) 湍 (tuān)

骋( chěng ) 嗟(jié)

多音字:会稽(kuài jī) 感慨系(xì)之 曾不知老之将至(zēnɡ)

通假字:趣舍万殊(通“趋”)

疏通词句,翻译

重点实、虚词

修禊事也

茂林修竹

况修短随化

列坐其次

丝竹管弦之盛

俯察品类之盛

所以游目骋怀

所以兴怀,其致一也

足以极视听之娱

夫人之相与

古代的一种风俗

长

高

旁边,水边

热闹

用来

……的原因

动词,穷尽

交往

繁多

背诵思路

时间:“永和……癸丑……暮春……”

地点:“……兰亭……”目的:“修禊事也”

人物:“群贤……少长……”

环境:“此地有……,又有……”

活动:“引以为流觞曲水……”

天气:“……天朗气清,惠风和畅”

感受:“……信可乐也”

或取诸怀抱,晤言一室之内

曾不知老之将至

况修短随化,终期于尽

未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀

固知一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

每览昔人兴感之由

后之视今,亦由今之视昔

后之览者,亦将有感于斯文

有的人;会面

乃,竟

动词,至,及

面对;明白,懂得

本来;动词,看作一样

动词,等同

原因

“犹”,如同,好像

对;这

感知全文大意

叙兰亭集会之盛况

抒人生忧患之感慨

把握全文感情基调

乐 痛 悲

由乐转悲的原因:聚,是快事、乐事,但有聚就有散,聚散两依依的情形使人感慨万端,再由此使人联想到人生无常、生死相隔,怎不使人悲从中来。

理清思路

1 记叙兰亭集会盛况。 (乐)

2 抒发人生感慨。 (痛)

3 交代作序目的。 (悲)

人贤, 一乐

良辰,二乐

景美,三乐 五乐齐臻

赏心,四乐

乐事,五乐 突出情感的主旋律“乐”。

归纳“乐”的原因

提问:第3自然段作者是围绕什么主题展开议论的?是如何逐步展开的?

明确:承上文 “乐”字,由乐而忧,由生而死,围绕人生重大问题抒发感慨。

宴集之乐---人生一世,各有所好---对人生的感慨

(两种处世态度)

“向之所欣,俯仰之间,已为趁陈迹”

第二自然段中“岂不痛哉”是缘何而痛?

“况修短随化,终期于尽”,“痛”由此而生。

“欣于所遇”便“快然自足”,及其“所之既倦”“感慨系之矣”。

第四段说古人“兴感之由,若合一契”,作者在什么方面与古人相合?

良辰易逝,人生无常的感慨。

本文作者时喜时悲,喜极而悲,对于人生,作者持什么态度?

明确:庄子生死观(《庄子·齐物论》)生死相对论,“方生方死,方死方生”,像细胞的新陈代谢。但他夸大了这个相对,否定了生和死的区别,所以,生死相等说是荒谬的。他又认为活了八百岁的彭祖和未成年就死去的人没什么差别,因为长短是相对的,但他同样夸大这种相对性,否定了寿夭的区别,所以是胡说。

王羲之生死观在《兰亭集序》中描述了生命的不同状态,抒发了自己高旷的宇宙情怀。但是,他的生命观不同于老庄的道家思想。在王羲之看来,对生的执著、对死的排斥是人所共有的感情,是客观存在,“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,这就彻底否定了老庄的齐生死的观点,而树立了自己的生命意识──“死生亦大矣”。

本文由“乐”而“悲”,感情曲折深沉。先写景、写事、写情,以一“乐”字作统领,然后写宴集之后的感慨,以一“悲”字为核心。由“乐”而“悲”,看似突兀,但却在情理之中。由聚想到散,由宴集而想到人生,顿生感慨;随着时光流逝,生命也终有尽期,感慨之余,产生伤感,“悲”随之而生。作者将目光上移至古人,从古人留下的文章来看,古人亦为人生的变化而兴叹,因此斥庄子“一死生,齐彭殇”为虚妄,再将目光移至未来、推想后人,未来的人一定和古今之人的感情相通。死生之大,千古同慨,“录其所述”并为之作序,目的在于引起“后之览者”的感慨与共鸣,能够理解作者心中的感触,在深沉的感慨中暗含着对人生的眷恋和热爱,与前文的“乐”遥相照应,形成一个整体。

归结

茂林修竹:

修 况修短随化,终期于尽:

修守战之具:

掌修国史:

是日也,天朗气清:

是 共商国是:

不辨是非:

唯利是图:

高,长

(生命)长

整治,治理

著,撰写(后起之意)

这,代词

国家大计,大政方针

正确,对的

宾语前置标志

信可乐也:

信言不美,美言不信: 西忆歧阳信:

早知潮有信,嫁与弄潮儿: 低眉信手续续弹:

确实,实在

真实

音讯,消息

信用

信

随意,随便

之

及其所之既倦:

不能喻之于怀:

不知老之将至:

兴感之由:

俯察品类之盛:

往,到达

代指悲伤的原因,代词

取消独立性,助词

的,助词

定语前置标志,助词

引以为流觞曲水,列坐其次:旁边。

次 又间令吴广之次所旁丛祠中:行军途中驻地

致 所以兴怀,其致一也致: 情致。

? 家贫,无从致书以观:得到,取得。

期

况修短随化,终期于尽:

期年之后,虽欲言,无可进者:?

君与家君期日中,日中不至,则是无信:

至,及。

周。期年:一周年。

约定。

活 用

少长咸集:

一觞一咏:

所以游目骋怀:

足以极视听之娱:

少,年少的人;长,年长的人。

形容词活用为名词。

喝一杯酒,名词活用为动词

使……放纵,使动用法

极,副词用作动词;

视听,眼睛、耳朵,

动词用作名词。

句 式

修禊事也。

死生亦大矣。

会于会稽山阴之兰亭。

悟言一室之内。

当其欣于所遇。

亦将有感于斯文。

虽无丝竹管弦之盛。

仰观宇宙之大,俯察品类之盛。

判断句,“也”为标志。

判断句,无标志。

状语后置句,“于会稽山阴

之兰亭会”。

省略,状语后置句,“(于)一室之内悟言”。

状语后置句,“当其于所遇欣”。

状语后置句,“亦将于斯文有感”。

定语后置句,“虽无盛之丝竹管弦”。

定语后置句,“仰观大

之宇宙,俯察盛之品类”。

天干地支记年法

1. 甲子 2. 乙丑 3. 丙寅 4. 丁卯 5. 戊辰 6.已巳

7. 庚午 8. 辛未 9. 壬申 10.癸酉 11 甲戍 12.乙亥

13.丙子 14.丁丑 15.戊寅 16.已卯 17.庚辰 18.辛巳

19.壬午 20.癸未 21.甲申 22.乙酉 23.丙戍 24.丁亥

25.戊子 26.已丑 27.庚寅 28.辛卯 29.壬辰 30.癸巳

31.甲午 32.乙未 33.丙申 34.丁酉 35.戊戌 36.已亥

37.庚子 38.辛丑 39.壬寅 40.癸卯 41.甲辰 42.乙巳

43.丙午 44.丁未 45.戊申 46.已酉 47.庚戍 48.辛亥

49.壬子 50.癸丑 51.甲寅 52.乙卯 53.丙辰 54.丁巳

55.戊午 56.已未 57.庚申 58.辛酉 59.壬戍 60.癸亥

2、作者是怎么样从描写过渡到抒情?

3、作者写各段都有所要表达的感情,其中最突出的是在哪一段?

兰亭集序

王羲之

王羲之简介

王羲之,字逸少,琅邪临沂人(今属山东)。晋怀帝永嘉年(公元三零七年)生,死于晋哀帝兴宁三年(公元三六七年)。官至右军将军,会稽内史,故后世称为“王右军”。他出身于两晋的名门望族。王羲之十二岁时经父亲传授笔法论,“语以大纲”,即有所悟。他小时后就从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。

王羲之的楷书如《乐毅论》、《黄庭经》、《东方朔画赞》等“在南朝即脍炙人口”,对后世影响很大他的正体世称“书之圣”。 王羲之在书法上是个革新家,他的主要成就还是表现在行书和草书上。他的行草书又被世人尊为“草之圣”。他把散见于前代、当代的书法作品中的一些用笔、结字优点,融合统一在一种崭新的书法作品中。

帖文: 羲之顿首:丧乱之极,先墓再离(遭遇)荼毒,追惟酷甚,号慕摧绝,痛贯心肝,痛当奈何奈何!虽即修复,未获奔驰,哀毒益深,奈何奈何!临纸感哽,不知何言!羲之顿首顿首。

九月十七日羲之报:且因孔侍中信书,想必至。不知领军疾后问。忧悬不能须臾忘心,故旨遣取消息。羲之报。

序,又名“序言”“前言”“引言”,是放在著作正文之前的文章。

“自序”作者自己写,内容多说明写书的目的及成书经过;

“代序”别人代写,内容多介绍和评论该书的思想内容和艺术特色。

“赠序”,内容多是对于所赠亲友的赞许、推重或勉励之辞,如宋濂的《送东阳马生序》

“诗序”,多交代所咏故事的有关内容或作诗的缘起。如汉乐府《孔雀东南飞》、白居易的《琵琶行》、姜夔的《扬州慢》,前面都有一段序

王羲之

癸(ɡuǐ) 丑 修禊(xì) 流觞(shānɡ)形骸(hái)游目骋(chěnɡ)怀 齐彭殇(shānɡ) 湍 (tuān)

骋( chěng ) 嗟(jié)

多音字:会稽(kuài jī) 感慨系(xì)之 曾不知老之将至(zēnɡ)

通假字:趣舍万殊(通“趋”)

疏通词句,翻译

重点实、虚词

修禊事也

茂林修竹

况修短随化

列坐其次

丝竹管弦之盛

俯察品类之盛

所以游目骋怀

所以兴怀,其致一也

足以极视听之娱

夫人之相与

古代的一种风俗

长

高

旁边,水边

热闹

用来

……的原因

动词,穷尽

交往

繁多

背诵思路

时间:“永和……癸丑……暮春……”

地点:“……兰亭……”目的:“修禊事也”

人物:“群贤……少长……”

环境:“此地有……,又有……”

活动:“引以为流觞曲水……”

天气:“……天朗气清,惠风和畅”

感受:“……信可乐也”

或取诸怀抱,晤言一室之内

曾不知老之将至

况修短随化,终期于尽

未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀

固知一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

每览昔人兴感之由

后之视今,亦由今之视昔

后之览者,亦将有感于斯文

有的人;会面

乃,竟

动词,至,及

面对;明白,懂得

本来;动词,看作一样

动词,等同

原因

“犹”,如同,好像

对;这

感知全文大意

叙兰亭集会之盛况

抒人生忧患之感慨

把握全文感情基调

乐 痛 悲

由乐转悲的原因:聚,是快事、乐事,但有聚就有散,聚散两依依的情形使人感慨万端,再由此使人联想到人生无常、生死相隔,怎不使人悲从中来。

理清思路

1 记叙兰亭集会盛况。 (乐)

2 抒发人生感慨。 (痛)

3 交代作序目的。 (悲)

人贤, 一乐

良辰,二乐

景美,三乐 五乐齐臻

赏心,四乐

乐事,五乐 突出情感的主旋律“乐”。

归纳“乐”的原因

提问:第3自然段作者是围绕什么主题展开议论的?是如何逐步展开的?

明确:承上文 “乐”字,由乐而忧,由生而死,围绕人生重大问题抒发感慨。

宴集之乐---人生一世,各有所好---对人生的感慨

(两种处世态度)

“向之所欣,俯仰之间,已为趁陈迹”

第二自然段中“岂不痛哉”是缘何而痛?

“况修短随化,终期于尽”,“痛”由此而生。

“欣于所遇”便“快然自足”,及其“所之既倦”“感慨系之矣”。

第四段说古人“兴感之由,若合一契”,作者在什么方面与古人相合?

良辰易逝,人生无常的感慨。

本文作者时喜时悲,喜极而悲,对于人生,作者持什么态度?

明确:庄子生死观(《庄子·齐物论》)生死相对论,“方生方死,方死方生”,像细胞的新陈代谢。但他夸大了这个相对,否定了生和死的区别,所以,生死相等说是荒谬的。他又认为活了八百岁的彭祖和未成年就死去的人没什么差别,因为长短是相对的,但他同样夸大这种相对性,否定了寿夭的区别,所以是胡说。

王羲之生死观在《兰亭集序》中描述了生命的不同状态,抒发了自己高旷的宇宙情怀。但是,他的生命观不同于老庄的道家思想。在王羲之看来,对生的执著、对死的排斥是人所共有的感情,是客观存在,“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,这就彻底否定了老庄的齐生死的观点,而树立了自己的生命意识──“死生亦大矣”。

本文由“乐”而“悲”,感情曲折深沉。先写景、写事、写情,以一“乐”字作统领,然后写宴集之后的感慨,以一“悲”字为核心。由“乐”而“悲”,看似突兀,但却在情理之中。由聚想到散,由宴集而想到人生,顿生感慨;随着时光流逝,生命也终有尽期,感慨之余,产生伤感,“悲”随之而生。作者将目光上移至古人,从古人留下的文章来看,古人亦为人生的变化而兴叹,因此斥庄子“一死生,齐彭殇”为虚妄,再将目光移至未来、推想后人,未来的人一定和古今之人的感情相通。死生之大,千古同慨,“录其所述”并为之作序,目的在于引起“后之览者”的感慨与共鸣,能够理解作者心中的感触,在深沉的感慨中暗含着对人生的眷恋和热爱,与前文的“乐”遥相照应,形成一个整体。

归结

茂林修竹:

修 况修短随化,终期于尽:

修守战之具:

掌修国史:

是日也,天朗气清:

是 共商国是:

不辨是非:

唯利是图:

高,长

(生命)长

整治,治理

著,撰写(后起之意)

这,代词

国家大计,大政方针

正确,对的

宾语前置标志

信可乐也:

信言不美,美言不信: 西忆歧阳信:

早知潮有信,嫁与弄潮儿: 低眉信手续续弹:

确实,实在

真实

音讯,消息

信用

信

随意,随便

之

及其所之既倦:

不能喻之于怀:

不知老之将至:

兴感之由:

俯察品类之盛:

往,到达

代指悲伤的原因,代词

取消独立性,助词

的,助词

定语前置标志,助词

引以为流觞曲水,列坐其次:旁边。

次 又间令吴广之次所旁丛祠中:行军途中驻地

致 所以兴怀,其致一也致: 情致。

? 家贫,无从致书以观:得到,取得。

期

况修短随化,终期于尽:

期年之后,虽欲言,无可进者:?

君与家君期日中,日中不至,则是无信:

至,及。

周。期年:一周年。

约定。

活 用

少长咸集:

一觞一咏:

所以游目骋怀:

足以极视听之娱:

少,年少的人;长,年长的人。

形容词活用为名词。

喝一杯酒,名词活用为动词

使……放纵,使动用法

极,副词用作动词;

视听,眼睛、耳朵,

动词用作名词。

句 式

修禊事也。

死生亦大矣。

会于会稽山阴之兰亭。

悟言一室之内。

当其欣于所遇。

亦将有感于斯文。

虽无丝竹管弦之盛。

仰观宇宙之大,俯察品类之盛。

判断句,“也”为标志。

判断句,无标志。

状语后置句,“于会稽山阴

之兰亭会”。

省略,状语后置句,“(于)一室之内悟言”。

状语后置句,“当其于所遇欣”。

状语后置句,“亦将于斯文有感”。

定语后置句,“虽无盛之丝竹管弦”。

定语后置句,“仰观大

之宇宙,俯察盛之品类”。

天干地支记年法

1. 甲子 2. 乙丑 3. 丙寅 4. 丁卯 5. 戊辰 6.已巳

7. 庚午 8. 辛未 9. 壬申 10.癸酉 11 甲戍 12.乙亥

13.丙子 14.丁丑 15.戊寅 16.已卯 17.庚辰 18.辛巳

19.壬午 20.癸未 21.甲申 22.乙酉 23.丙戍 24.丁亥

25.戊子 26.已丑 27.庚寅 28.辛卯 29.壬辰 30.癸巳

31.甲午 32.乙未 33.丙申 34.丁酉 35.戊戌 36.已亥

37.庚子 38.辛丑 39.壬寅 40.癸卯 41.甲辰 42.乙巳

43.丙午 44.丁未 45.戊申 46.已酉 47.庚戍 48.辛亥

49.壬子 50.癸丑 51.甲寅 52.乙卯 53.丙辰 54.丁巳

55.戊午 56.已未 57.庚申 58.辛酉 59.壬戍 60.癸亥

2、作者是怎么样从描写过渡到抒情?

3、作者写各段都有所要表达的感情,其中最突出的是在哪一段?