统编版高中语文选择性必修下册第三单元10.1《兰亭集序》 课件(20张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修下册第三单元10.1《兰亭集序》 课件(20张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

集序

流淌在山水间的生命哲思

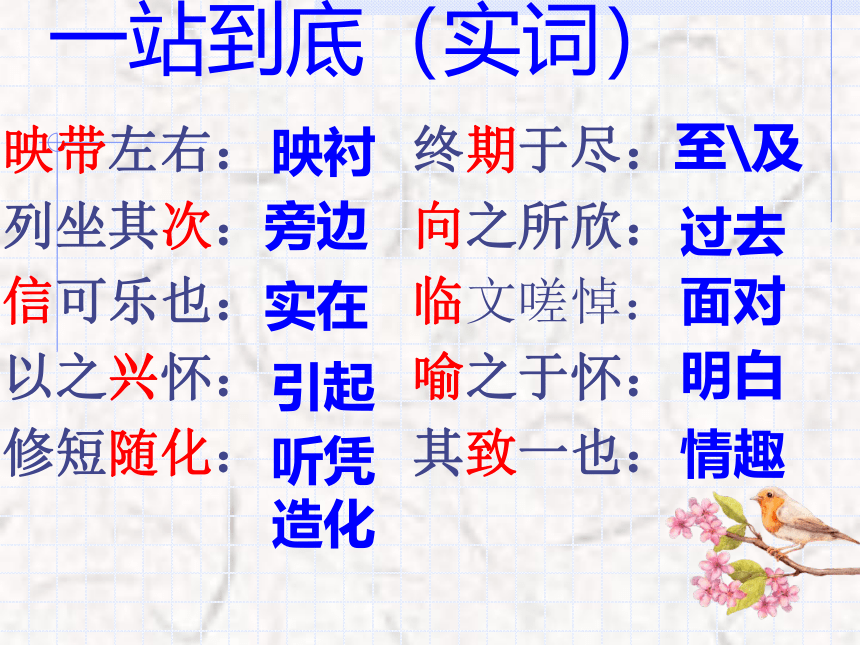

一站到底(实词)

映带左右:

列坐其次:

信可乐也:

以之兴怀:

修短随化:

终期于尽:

向之所欣:

临文嗟悼:

喻之于怀:

其致一也:

映衬

旁边

实在

引起

至\及

明白

情趣

听凭 造化

面对

过去

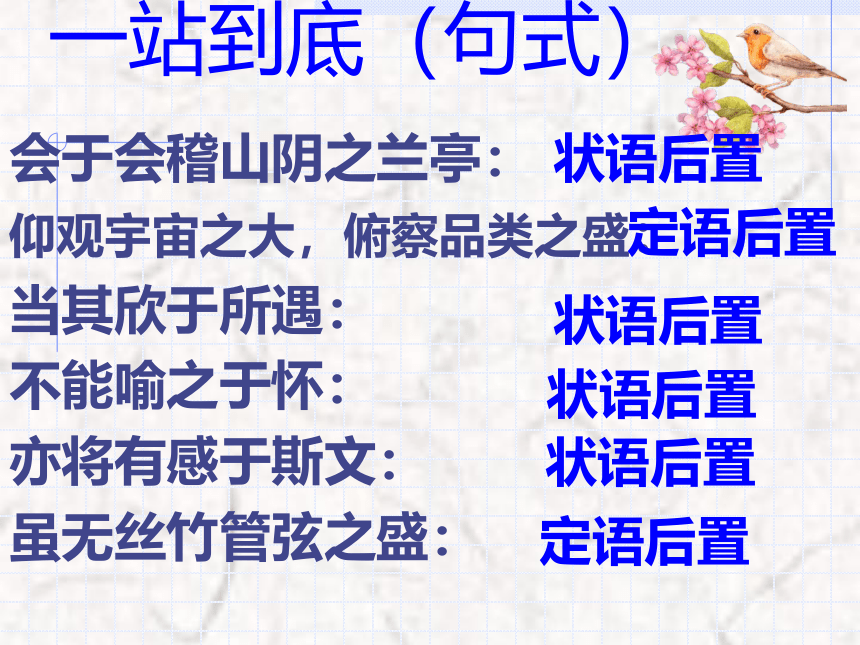

一站到底(句式)

会于会稽山阴之兰亭:

仰观宇宙之大,俯察品类之盛:

当其欣于所遇:

不能喻之于怀:

亦将有感于斯文:

虽无丝竹管弦之盛:

状语后置

状语后置

状语后置

定语后置

定语后置

状语后置

走进文本

1.文中哪些句子回答了痛的缘由?

2.对于作者的痛还有哪些人与之相同?

讨论

欣于所遇,快然自足

所之既倦,情随事迁

向之所欣,已为陈迹

修短随化,终期于尽

痛

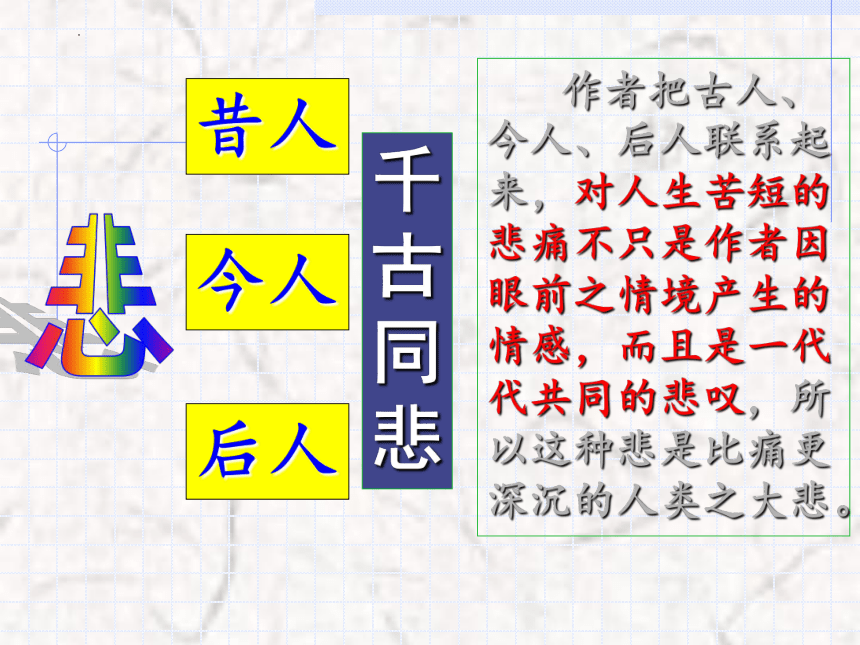

昔人

今人

后人

千

古

同

悲

悲

作者把古人、今人、后人联系起来,对人生苦短的悲痛不只是作者因眼前之情境产生的情感,而且是一代代共同的悲叹,所以这种悲是比痛更深沉的人类之大悲。

你还读过哪些抒人生无常之感、发时不我待之叹的千古之悲的诗句吗?

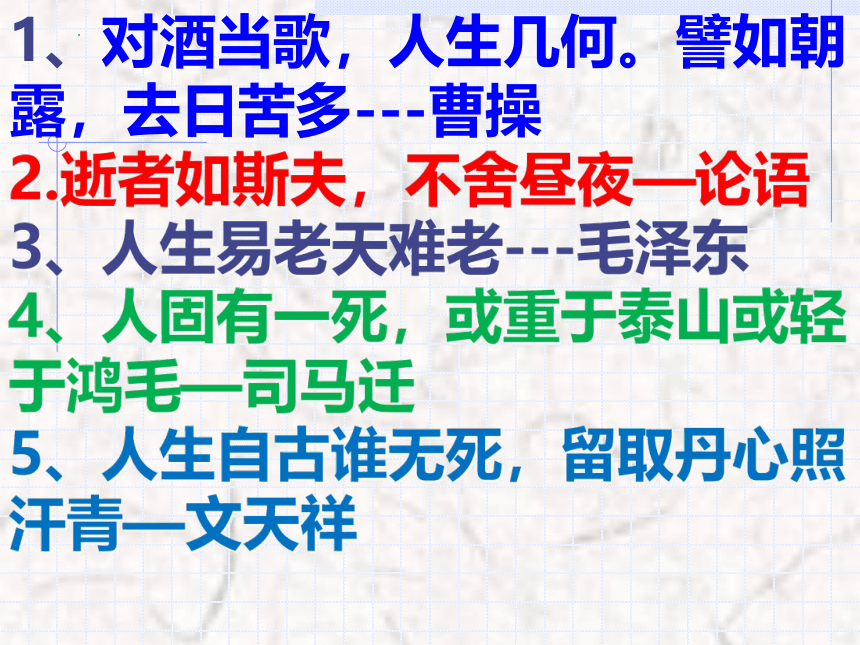

1、对酒当歌,人生几何。譬如朝露,去日苦多---曹操

2.逝者如斯夫,不舍昼夜—论语

3、人生易老天难老---毛泽东

4、人固有一死,或重于泰山或轻于鸿毛—司马迁

5、人生自古谁无死,留取丹心照汗青—文天祥

不断发现个人独特的经历原来只是人类普遍经验的一部分

---英 莱辛

后之览者亦将有感于斯文

“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”

表达了作者怎样的生死观?

作者认为人不管以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中失去。而寿命的短长,只能听凭造化。最终归于结束,所以,生就是生。活着和死去,是人生大事。二者不可等量齐观,暗含有生之年,应当做些实事,表现出对生命的敬畏之情。

后之览者亦将有感于斯文

王羲之的人生观悲叹而不悲观,也许悲叹人生的人往往是最富生命力的人。比如曹操、李白、苏轼

王羲之寄情山水,放歌人生。入木三分、墨染水池、心慕手追、不畏权贵、为民请命、关心民生.....这些都是他对抗时人抗虚无人生观最执着的表现

魏晋时期,政权更迭频繁,党派之间互相倾轧。卷入政治风波招致杀身之祸的名士众多,譬如嵇康、谢灵运、鲍照等。当时的知识分子为保全性命,寻求山水、远离政治,避实就虚,追求清净无为,自由放任的生活,思想虚无,认为死就是死,死就是生。即一死生,齐彭殇

1.司马迁:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”(从人生意义来讲)

2.文天祥:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”(从人生意义来讲)

3.奥斯特洛夫斯基:“人最宝贵的是生命,

《古文观止》如此评《兰亭集序》:

“ 通篇着眼在死生二字。只为当时士大夫务清谈,鲜实效,一死生二齐彭殇,无经济大略,故触景兴怀,俯仰若有余痛。但逸少旷达人,故虽苍凉感叹之中,自有无穷逸趣。”

儒家

未知生焉知死

---论语·先进

朝闻道夕死可矣

--论语·里仁

生我所欲也。义亦我所欲也。二者不可得兼。舍生而取义者也

--孟子告子上

道家

死生亦大矣,而不得与之变

----庄子·德充符

死生存亡实为一体,吾与之为友矣

----庄子·大宗师

道家

以自然天命作为生死的本体。主张将个体的人,完全返回到自然状态。让人在混沌的世界中,听从天命,取消生死差别。这在某种程度上,不能不反过来,掩盖了他哲学中死亡意识的。

儒家

重视人的社会存在和现世存在,希望建功立业。实现自己的抱负和人生价值。认为道德仁义较个体生命重要;思考现世生活较思考死亡重要,对死亡采取视而不见的态度。

人都是要死的,是人的有限性,是痛楚的根源,也是人生价值的所在,向死而生,乐生痛死,珍惜生命,敬畏生命。

作业

整理文中所有“之”字的用法

集序

流淌在山水间的生命哲思

一站到底(实词)

映带左右:

列坐其次:

信可乐也:

以之兴怀:

修短随化:

终期于尽:

向之所欣:

临文嗟悼:

喻之于怀:

其致一也:

映衬

旁边

实在

引起

至\及

明白

情趣

听凭 造化

面对

过去

一站到底(句式)

会于会稽山阴之兰亭:

仰观宇宙之大,俯察品类之盛:

当其欣于所遇:

不能喻之于怀:

亦将有感于斯文:

虽无丝竹管弦之盛:

状语后置

状语后置

状语后置

定语后置

定语后置

状语后置

走进文本

1.文中哪些句子回答了痛的缘由?

2.对于作者的痛还有哪些人与之相同?

讨论

欣于所遇,快然自足

所之既倦,情随事迁

向之所欣,已为陈迹

修短随化,终期于尽

痛

昔人

今人

后人

千

古

同

悲

悲

作者把古人、今人、后人联系起来,对人生苦短的悲痛不只是作者因眼前之情境产生的情感,而且是一代代共同的悲叹,所以这种悲是比痛更深沉的人类之大悲。

你还读过哪些抒人生无常之感、发时不我待之叹的千古之悲的诗句吗?

1、对酒当歌,人生几何。譬如朝露,去日苦多---曹操

2.逝者如斯夫,不舍昼夜—论语

3、人生易老天难老---毛泽东

4、人固有一死,或重于泰山或轻于鸿毛—司马迁

5、人生自古谁无死,留取丹心照汗青—文天祥

不断发现个人独特的经历原来只是人类普遍经验的一部分

---英 莱辛

后之览者亦将有感于斯文

“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”

表达了作者怎样的生死观?

作者认为人不管以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中失去。而寿命的短长,只能听凭造化。最终归于结束,所以,生就是生。活着和死去,是人生大事。二者不可等量齐观,暗含有生之年,应当做些实事,表现出对生命的敬畏之情。

后之览者亦将有感于斯文

王羲之的人生观悲叹而不悲观,也许悲叹人生的人往往是最富生命力的人。比如曹操、李白、苏轼

王羲之寄情山水,放歌人生。入木三分、墨染水池、心慕手追、不畏权贵、为民请命、关心民生.....这些都是他对抗时人抗虚无人生观最执着的表现

魏晋时期,政权更迭频繁,党派之间互相倾轧。卷入政治风波招致杀身之祸的名士众多,譬如嵇康、谢灵运、鲍照等。当时的知识分子为保全性命,寻求山水、远离政治,避实就虚,追求清净无为,自由放任的生活,思想虚无,认为死就是死,死就是生。即一死生,齐彭殇

1.司马迁:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”(从人生意义来讲)

2.文天祥:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”(从人生意义来讲)

3.奥斯特洛夫斯基:“人最宝贵的是生命,

《古文观止》如此评《兰亭集序》:

“ 通篇着眼在死生二字。只为当时士大夫务清谈,鲜实效,一死生二齐彭殇,无经济大略,故触景兴怀,俯仰若有余痛。但逸少旷达人,故虽苍凉感叹之中,自有无穷逸趣。”

儒家

未知生焉知死

---论语·先进

朝闻道夕死可矣

--论语·里仁

生我所欲也。义亦我所欲也。二者不可得兼。舍生而取义者也

--孟子告子上

道家

死生亦大矣,而不得与之变

----庄子·德充符

死生存亡实为一体,吾与之为友矣

----庄子·大宗师

道家

以自然天命作为生死的本体。主张将个体的人,完全返回到自然状态。让人在混沌的世界中,听从天命,取消生死差别。这在某种程度上,不能不反过来,掩盖了他哲学中死亡意识的。

儒家

重视人的社会存在和现世存在,希望建功立业。实现自己的抱负和人生价值。认为道德仁义较个体生命重要;思考现世生活较思考死亡重要,对死亡采取视而不见的态度。

人都是要死的,是人的有限性,是痛楚的根源,也是人生价值的所在,向死而生,乐生痛死,珍惜生命,敬畏生命。

作业

整理文中所有“之”字的用法