初中现代文阅读——《赏析句子常见题型与答题方法》课件(34张PPT)

文档属性

| 名称 | 初中现代文阅读——《赏析句子常见题型与答题方法》课件(34张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 794.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-02 16:11:45 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

赏 析 句 子

---常见题型与答题方法

现代文阅读

赏析就是指欣赏并分析,这是一个通过自己的思想感情、生活经验、艺术观点等地方去鉴赏与分析得出理性认知的过程。

何为”赏析”?

赏析句子就是你读完这个句子对它的理解,有什么想法。一般分析用词妙处,还有这个句子在特定的语境中的作用,有的还可以体现作者的意图观点等。

1:请简要赏析文中某某句。

2:某某句写得妙吗,妙在何处?

3:谈谈你对文中某某句子的理解?

4:某某句子对表达感情有何作用?

5:某某句子有何表达效果?

6:某某句子有何作用?

......

“”

赏析句子的常见题型

1从修辞手法的角度的

描写方法的角度

说明方法的角度的角

表达方法的角度

子 关键词语的角度

赏析句子的切入角度

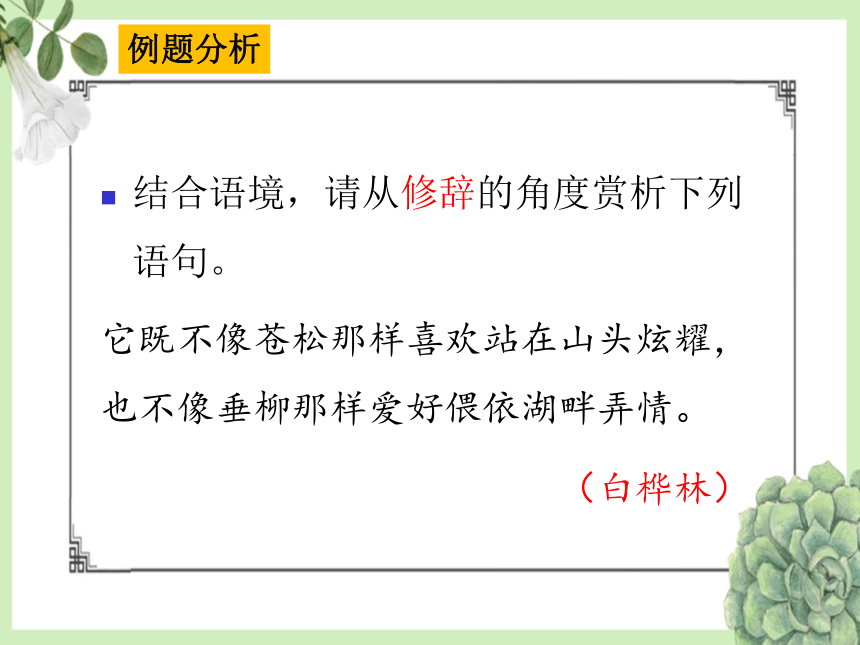

结合语境,请从修辞的角度赏析下列语句。

它既不像苍松那样喜欢站在山头炫耀,也不像垂柳那样爱好偎依湖畔弄情。

(白桦林)

例题分析

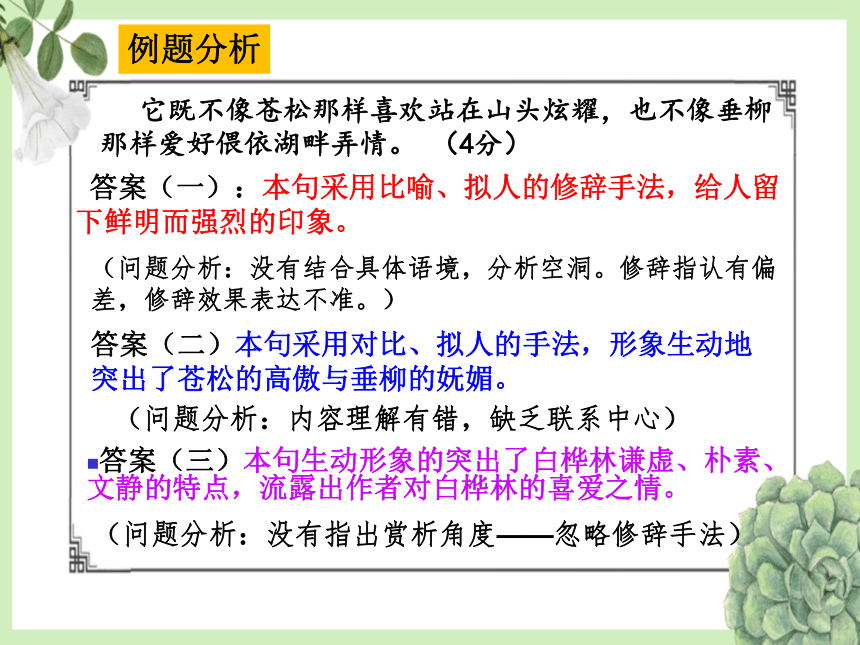

答案(一):本句采用比喻、拟人的修辞手法,给人留下鲜明而强烈的印象。

它既不像苍松那样喜欢站在山头炫耀,也不像垂柳那样爱好偎依湖畔弄情。 (4分)

(问题分析:没有结合具体语境,分析空洞。修辞指认有偏差,修辞效果表达不准。)

(问题分析:内容理解有错,缺乏联系中心)

(问题分析:没有指出赏析角度——忽略修辞手法)

答案(二)本句采用对比、拟人的手法,形象生动地突出了苍松的高傲与垂柳的妩媚。

答案(三)本句生动形象的突出了白桦林谦虚、朴素、文静的特点,流露出作者对白桦林的喜爱之情。

例题分析

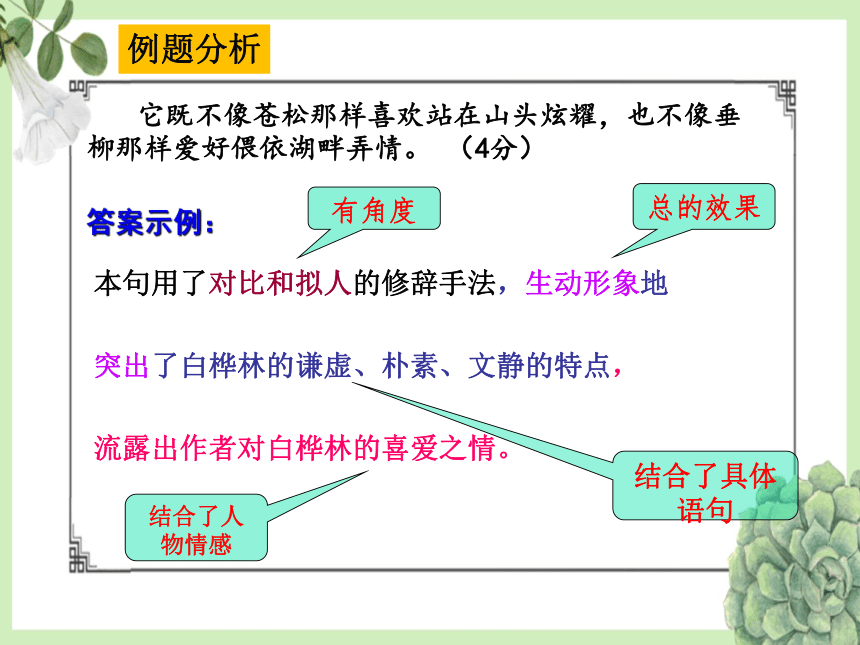

本句用了对比和拟人的修辞手法,生动形象地

突出了白桦林的谦虚、朴素、文静的特点,

流露出作者对白桦林的喜爱之情。

总的效果

结合了具体语句

结合了人物情感

它既不像苍松那样喜欢站在山头炫耀,也不像垂柳那样爱好偎依湖畔弄情。 (4分)

答案示例:

有角度

例题分析

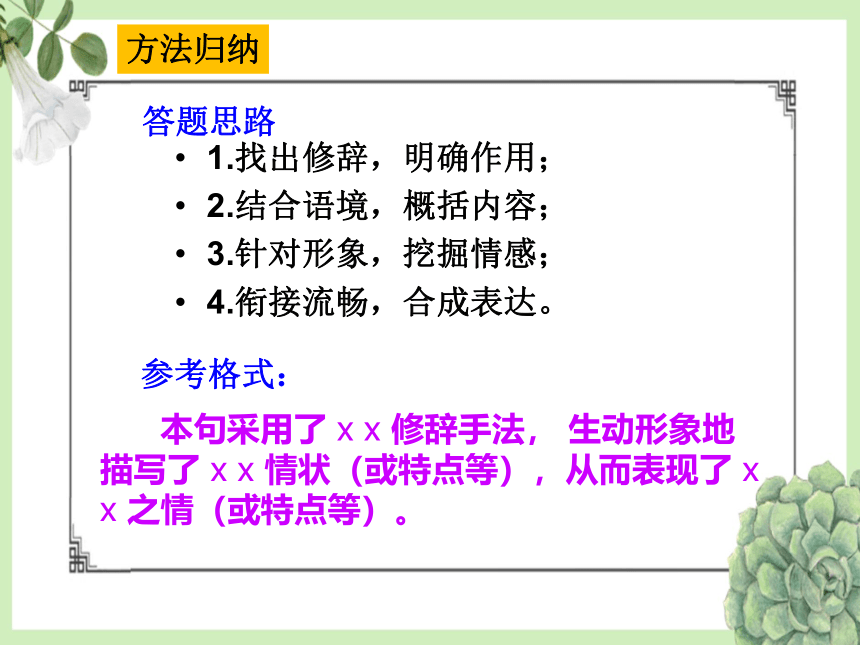

答题思路

1.找出修辞,明确作用;

2.结合语境,概括内容;

3.针对形象,挖掘情感;

4.衔接流畅,合成表达。

本句采用了 x x 修辞手法, 生动形象地描写了 x x 情状(或特点等),从而表现了 x x 之情(或特点等)。

参考格式:

方法归纳

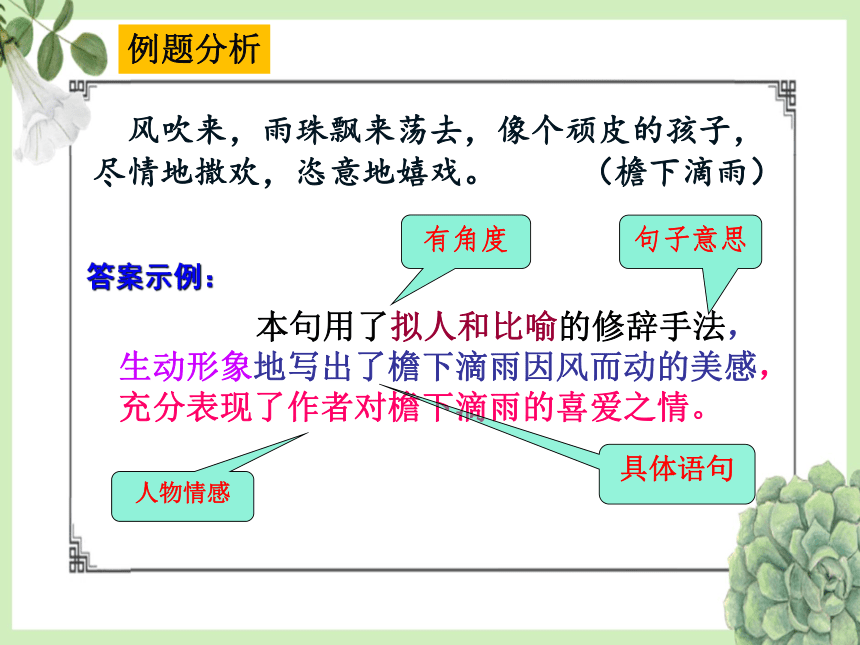

本句用了拟人和比喻的修辞手法,生动形象地写出了檐下滴雨因风而动的美感,充分表现了作者对檐下滴雨的喜爱之情。

句子意思

具体语句

人物情感

风吹来,雨珠飘来荡去,像个顽皮的孩子,尽情地撒欢,恣意地嬉戏。 (檐下滴雨)

答案示例:

有角度

例题分析

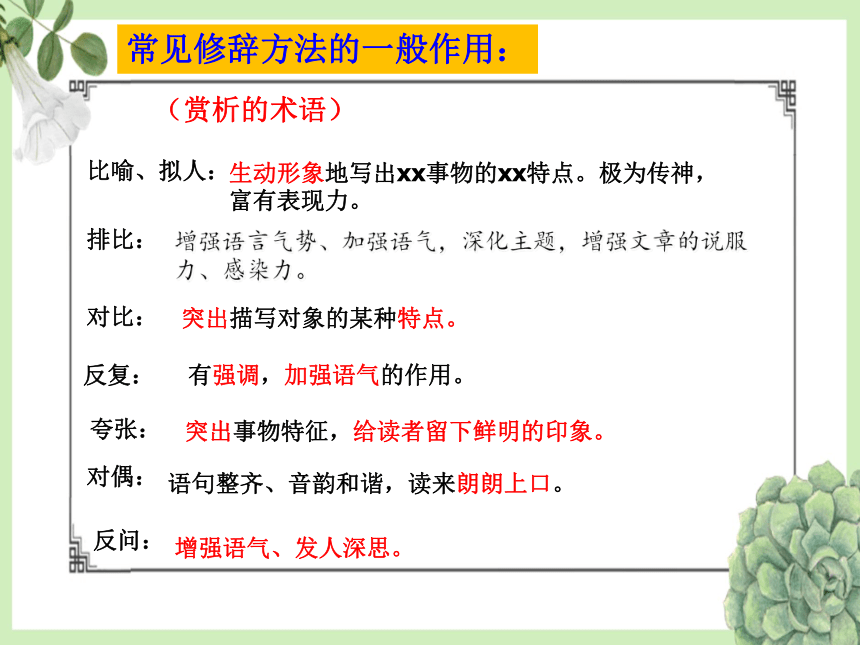

(赏析的术语)

比喻、拟人:

生动形象地写出xx事物的xx特点。极为传神,

富有表现力。

排比:

增强语言气势、加强语气,深化主题,增强文章的说服力、感染力。

对比:

突出描写对象的某种特点。

反复:

有强调,加强语气的作用。

夸张:

突出事物特征,给读者留下鲜明的印象。

对偶:

语句整齐、音韵和谐,读来朗朗上口。

反问:

增强语气、发人深思。

常见修辞方法的一般作用:

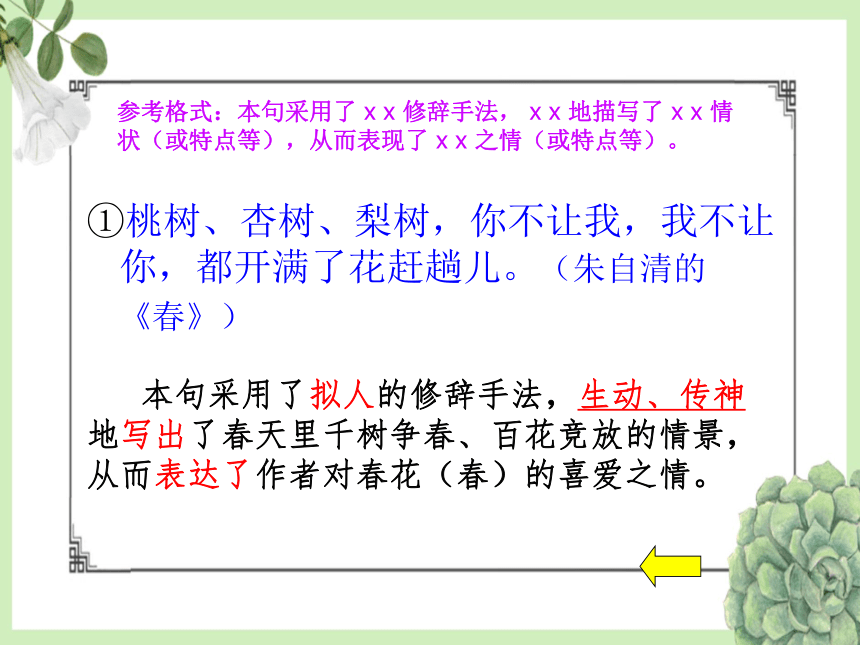

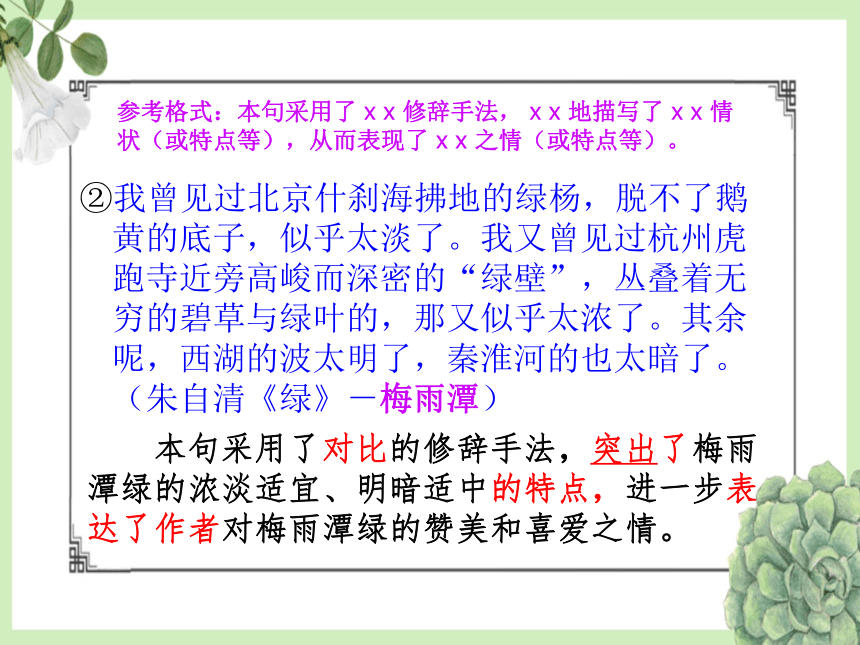

参考格式:本句采用了 x x 修辞手法, x x 地描写了 x x 情状(或特点等),从而表现了 x x 之情(或特点等)。

①桃树、杏树、梨树,你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿。(朱自清的《春》)

本句采用了拟人的修辞手法,生动、传神地写出了春天里千树争春、百花竞放的情景,从而表达了作者对春花(春)的喜爱之情。

②我曾见过北京什刹海拂地的绿杨,脱不了鹅黄的底子,似乎太淡了。我又曾见过杭州虎跑寺近旁高峻而深密的“绿壁”,丛叠着无穷的碧草与绿叶的,那又似乎太浓了。其余呢,西湖的波太明了,秦淮河的也太暗了。(朱自清《绿》-梅雨潭)

参考格式:本句采用了 x x 修辞手法, x x 地描写了 x x 情状(或特点等),从而表现了 x x 之情(或特点等)。

本句采用了对比的修辞手法,突出了梅雨潭绿的浓淡适宜、明暗适中的特点,进一步表达了作者对梅雨潭绿的赞美和喜爱之情。

③当你在积雪初融的高原上走过,看见平坦的大地上傲然挺立这么一株或一排白杨树,难道你觉得树只是树,难道你就不想到它的朴质,严肃,坚强不屈,至少也象征了北方的农民;难道你竟一点也不联想到,在敌后的广大土地上,到处有坚强不屈,就像这白杨树一样傲然挺立的守卫他们家乡的哨兵!难道你又不更远一点想到这样枝枝叶叶靠紧团结,力求上进的白杨树,宛然象征了今天在华北平原纵横决荡用血写出新中国历史的那种精神和意志。

参考格式:本句采用了 x x 修辞手法, x x 地描写了 x x 情状(或特点等),从而表现了 x x 之情(或特点等)。

本句采用了反问和排比的手法,逐层深入的强调了白杨树的象征意义,从而表达了作者对白杨树精神的赞美与热爱以及崇高的敬意! 增强语言的气势,深化主题,增强文章的说服力、感染力。

排比句:本句运用了排比的修辞手法,强调(突出)了 (事、物)的 ,增强语言气势,深化主题,增强文章的说服力(感染力)。

它不是乡村的陋巷,湫隘破败,泥泞坎坷,杂草乱生,两旁还着错落的粪缸。它也不是上海的里弄,鳞次栉比的人家,拥挤得喘不过气。也不像北地的胡同,满目尘土,风起处刮着弥天的黄沙。

本句用对比的手法,突出(或衬托)江南小巷的幽静、秀美、悠闲等特点。表达了作者江南小巷的赞美之情。

赏析方法:

⑴要抓住句子中的关键词。

(副词、动词、形容词)

⑵写出了……(内容)

⑶表现了/突出了……(精神品质)

2、抓关键词语的角度赏析句子。

赏析动词:

扫开一块雪,露出地面,用一支短棒支起一面大的竹筛来,下面撒些秕谷,棒上系一条长绳,人远远地牵着,看鸟雀下来啄食,走到竹筛底下的时候,将绳子一拉,便罩住了。

“扫、露、支、撒、系、牵、看、啄、走、拉、罩” 这几个动词,准确、生动、具体地写出了雪地捕鸟的全过程,表现了孩子们捕鸟时紧张等待、充满希望及小心谨慎的情景。

2、抓关键词语的角度赏析句子。

赏析形容词

“碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树,紫红的桑葚,肥胖的黄蜂,轻捷的叫天子(云雀)忽然从草间直窜向云霄里去了 ”如果把名词前面的形容词抽掉,效果会有何不同?

“碧绿的、光滑的、高大的、紫红的、肥胖的、轻捷的”这些形容词,生动形象地描写了百草园里的景物的色彩、形状和神态,缺少了这些形容词,原文就不生动、形象、具体了。

2、抓关键词语的角度赏析句子。

赏析副词

1、花里带着甜味儿;闭了眼,树上仿佛已经满是桃儿、杏儿、梨儿。《春》

2、他只说了一句话:“我不能走。”

3、在20世纪人类历史上,这是最重要的、影响最深远的巨大转变。

因为这些词准确的说明了……,删掉后就变成了……,与事实不符。

2、抓关键词语的角度赏析句子。

⑴人物描写

赏析指导:

①抓住句子中的关键性词语,分析运用了什么描写方法。

②生动形象地写出了……(内容)

例如:圆规一面愤愤的回转身,一面絮絮的说,慢慢向外走,顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里,出去了。(《故乡》)

赏析:运用了动作描写的方法,生动形象地写出了杨二嫂的贪婪、鄙俗的性格特征。表达了

3、从描写的角度进行赏析

(2)环境描写

赏析指导:

①……描写。

②交代人物活动的场景。

③渲染了……气氛。(景物的特点)

④烘托了人物……心情。

例如:在那里,鲜嫩的芦花,一片展开的紫色的丝绒,正在迎风飘撒。

赏析:描绘出了芦花开放时的景象,渲染了优美静谧的气氛,烘托了老交通员和二菱为大菱复仇后的喜悦、畅快淋漓的心情。

3、从描写的角度进行赏析

⑴怎么写:

A、运用了( )的修辞手法,

B、运用了( )描写,

C、(摘 录)等词语,

D、(对句、倒装等)句式,

E、词语的感彩或语言风格

⑵写什么:写出了(内容)或(对象)的(特征);

⑶为什么写:

表达了(对象)的(特征、精神、情感)。

赏析格式归纳:

某句话在文中的作用:

句子在文首

开篇点题

渲染气氛(散文)

埋下伏笔(记叙类文章)

设置悬念(小说)

为下文作铺垫

总领下文

内容

结构

3、句子在文章中的作用

句子在文章中间

过渡段:

承上启下、行文紧凑结构严谨、浑然一体。

总领下文;

总结上文;

3、句子在文章中的作用

句子在文章末尾

点明中心(散文)

深化主题(记叙类文)

照应开头(议论文、记叙类文章文、小说)

(结构严谨,浑然一体加深读者的印象。

内容

结构

3、句子在文章中的作用

一句话中某两三个词的顺序能否调换?为什么?

不能。因为

(1)与人们认识事物的(由浅入深、由表入里、由现象到本质)规律不一致。

(2)该词与上文是一一对应的关系。

(3)这些词是递进关系,环环相扣,不能互换。

桃树、杏树、梨树,你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿。(朱自清的《春》)

当你在积雪初融的高原上走过,看见平坦的大地上傲然挺立这么一株或一排白杨树,难道你觉得树只是树,难道你就不想到它的朴质,严肃,坚强不屈,至少也象征了北方的农民;难道你竟一点也不联想到,在敌后的广大土地上,到处有坚强不屈,就像这白杨树一样傲然挺立的守卫他们家乡的哨兵!难道你又不更远一点想到这样枝枝叶叶靠紧团结,力求上进的白杨树,宛然象征了今天在华北平原纵横决荡用血写出新中国历史的那种精神和意志。

描写的内容

描写的方法

环境描写

语言

动作

心里

外貌

神态

正面

侧面

细节

社会环境

自然环境

自然环境 描写指对日、月、星辰、天气、自然风光等的描写。

作用

1、能烘托气氛

2、表现人物的心情

3、表现人物的品质

4、突出人物身份地位

5、推动情节的发展起衬 托中心意思的作用。

结合语境,请从修辞的角度赏析下列语句。

夏夜,奶奶把在外纳凉的我抱上床,月亮也悄悄地从窗口跟进来轻抚着我的脸。

例题

答案参考:

“轻抚”一词运用拟人手法,将月亮人格化,

借月亮生动形象地写出了奶奶对“我”的疼爱

及给予“我”的心灵抚慰。

记叙文知识点汇总表——

记叙要素:时间、 地点、 人物、 事件的起因、 经过 和 结果。

第一人称(亲切自然、真实可信) 顺叙(脉络清楚、有头有尾)

记叙的人称 第二人称(适于变换、利于抒情) 记叙的顺序 倒叙(设下悬念、引人入胜)

第三人称(自由灵活、不受限制) 插叙(丰富内容、突出主题)

中心思想

(感情)

突出 点明 服务

深化

详写—用墨如泼

叙述、描写为主 材料 (突出中心)

表达方式 兼有议论、抒情: 略写—惜墨如金

(画龙点睛、 深化主题) (结构完整)

表现手法—联想、象征、对比、夸张

描写方法—肖像、语言、动作、心理、神态……

描写角度—正面、侧面(直接、间接)

谢 谢

赏 析 句 子

---常见题型与答题方法

现代文阅读

赏析就是指欣赏并分析,这是一个通过自己的思想感情、生活经验、艺术观点等地方去鉴赏与分析得出理性认知的过程。

何为”赏析”?

赏析句子就是你读完这个句子对它的理解,有什么想法。一般分析用词妙处,还有这个句子在特定的语境中的作用,有的还可以体现作者的意图观点等。

1:请简要赏析文中某某句。

2:某某句写得妙吗,妙在何处?

3:谈谈你对文中某某句子的理解?

4:某某句子对表达感情有何作用?

5:某某句子有何表达效果?

6:某某句子有何作用?

......

“”

赏析句子的常见题型

1从修辞手法的角度的

描写方法的角度

说明方法的角度的角

表达方法的角度

子 关键词语的角度

赏析句子的切入角度

结合语境,请从修辞的角度赏析下列语句。

它既不像苍松那样喜欢站在山头炫耀,也不像垂柳那样爱好偎依湖畔弄情。

(白桦林)

例题分析

答案(一):本句采用比喻、拟人的修辞手法,给人留下鲜明而强烈的印象。

它既不像苍松那样喜欢站在山头炫耀,也不像垂柳那样爱好偎依湖畔弄情。 (4分)

(问题分析:没有结合具体语境,分析空洞。修辞指认有偏差,修辞效果表达不准。)

(问题分析:内容理解有错,缺乏联系中心)

(问题分析:没有指出赏析角度——忽略修辞手法)

答案(二)本句采用对比、拟人的手法,形象生动地突出了苍松的高傲与垂柳的妩媚。

答案(三)本句生动形象的突出了白桦林谦虚、朴素、文静的特点,流露出作者对白桦林的喜爱之情。

例题分析

本句用了对比和拟人的修辞手法,生动形象地

突出了白桦林的谦虚、朴素、文静的特点,

流露出作者对白桦林的喜爱之情。

总的效果

结合了具体语句

结合了人物情感

它既不像苍松那样喜欢站在山头炫耀,也不像垂柳那样爱好偎依湖畔弄情。 (4分)

答案示例:

有角度

例题分析

答题思路

1.找出修辞,明确作用;

2.结合语境,概括内容;

3.针对形象,挖掘情感;

4.衔接流畅,合成表达。

本句采用了 x x 修辞手法, 生动形象地描写了 x x 情状(或特点等),从而表现了 x x 之情(或特点等)。

参考格式:

方法归纳

本句用了拟人和比喻的修辞手法,生动形象地写出了檐下滴雨因风而动的美感,充分表现了作者对檐下滴雨的喜爱之情。

句子意思

具体语句

人物情感

风吹来,雨珠飘来荡去,像个顽皮的孩子,尽情地撒欢,恣意地嬉戏。 (檐下滴雨)

答案示例:

有角度

例题分析

(赏析的术语)

比喻、拟人:

生动形象地写出xx事物的xx特点。极为传神,

富有表现力。

排比:

增强语言气势、加强语气,深化主题,增强文章的说服力、感染力。

对比:

突出描写对象的某种特点。

反复:

有强调,加强语气的作用。

夸张:

突出事物特征,给读者留下鲜明的印象。

对偶:

语句整齐、音韵和谐,读来朗朗上口。

反问:

增强语气、发人深思。

常见修辞方法的一般作用:

参考格式:本句采用了 x x 修辞手法, x x 地描写了 x x 情状(或特点等),从而表现了 x x 之情(或特点等)。

①桃树、杏树、梨树,你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿。(朱自清的《春》)

本句采用了拟人的修辞手法,生动、传神地写出了春天里千树争春、百花竞放的情景,从而表达了作者对春花(春)的喜爱之情。

②我曾见过北京什刹海拂地的绿杨,脱不了鹅黄的底子,似乎太淡了。我又曾见过杭州虎跑寺近旁高峻而深密的“绿壁”,丛叠着无穷的碧草与绿叶的,那又似乎太浓了。其余呢,西湖的波太明了,秦淮河的也太暗了。(朱自清《绿》-梅雨潭)

参考格式:本句采用了 x x 修辞手法, x x 地描写了 x x 情状(或特点等),从而表现了 x x 之情(或特点等)。

本句采用了对比的修辞手法,突出了梅雨潭绿的浓淡适宜、明暗适中的特点,进一步表达了作者对梅雨潭绿的赞美和喜爱之情。

③当你在积雪初融的高原上走过,看见平坦的大地上傲然挺立这么一株或一排白杨树,难道你觉得树只是树,难道你就不想到它的朴质,严肃,坚强不屈,至少也象征了北方的农民;难道你竟一点也不联想到,在敌后的广大土地上,到处有坚强不屈,就像这白杨树一样傲然挺立的守卫他们家乡的哨兵!难道你又不更远一点想到这样枝枝叶叶靠紧团结,力求上进的白杨树,宛然象征了今天在华北平原纵横决荡用血写出新中国历史的那种精神和意志。

参考格式:本句采用了 x x 修辞手法, x x 地描写了 x x 情状(或特点等),从而表现了 x x 之情(或特点等)。

本句采用了反问和排比的手法,逐层深入的强调了白杨树的象征意义,从而表达了作者对白杨树精神的赞美与热爱以及崇高的敬意! 增强语言的气势,深化主题,增强文章的说服力、感染力。

排比句:本句运用了排比的修辞手法,强调(突出)了 (事、物)的 ,增强语言气势,深化主题,增强文章的说服力(感染力)。

它不是乡村的陋巷,湫隘破败,泥泞坎坷,杂草乱生,两旁还着错落的粪缸。它也不是上海的里弄,鳞次栉比的人家,拥挤得喘不过气。也不像北地的胡同,满目尘土,风起处刮着弥天的黄沙。

本句用对比的手法,突出(或衬托)江南小巷的幽静、秀美、悠闲等特点。表达了作者江南小巷的赞美之情。

赏析方法:

⑴要抓住句子中的关键词。

(副词、动词、形容词)

⑵写出了……(内容)

⑶表现了/突出了……(精神品质)

2、抓关键词语的角度赏析句子。

赏析动词:

扫开一块雪,露出地面,用一支短棒支起一面大的竹筛来,下面撒些秕谷,棒上系一条长绳,人远远地牵着,看鸟雀下来啄食,走到竹筛底下的时候,将绳子一拉,便罩住了。

“扫、露、支、撒、系、牵、看、啄、走、拉、罩” 这几个动词,准确、生动、具体地写出了雪地捕鸟的全过程,表现了孩子们捕鸟时紧张等待、充满希望及小心谨慎的情景。

2、抓关键词语的角度赏析句子。

赏析形容词

“碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树,紫红的桑葚,肥胖的黄蜂,轻捷的叫天子(云雀)忽然从草间直窜向云霄里去了 ”如果把名词前面的形容词抽掉,效果会有何不同?

“碧绿的、光滑的、高大的、紫红的、肥胖的、轻捷的”这些形容词,生动形象地描写了百草园里的景物的色彩、形状和神态,缺少了这些形容词,原文就不生动、形象、具体了。

2、抓关键词语的角度赏析句子。

赏析副词

1、花里带着甜味儿;闭了眼,树上仿佛已经满是桃儿、杏儿、梨儿。《春》

2、他只说了一句话:“我不能走。”

3、在20世纪人类历史上,这是最重要的、影响最深远的巨大转变。

因为这些词准确的说明了……,删掉后就变成了……,与事实不符。

2、抓关键词语的角度赏析句子。

⑴人物描写

赏析指导:

①抓住句子中的关键性词语,分析运用了什么描写方法。

②生动形象地写出了……(内容)

例如:圆规一面愤愤的回转身,一面絮絮的说,慢慢向外走,顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里,出去了。(《故乡》)

赏析:运用了动作描写的方法,生动形象地写出了杨二嫂的贪婪、鄙俗的性格特征。表达了

3、从描写的角度进行赏析

(2)环境描写

赏析指导:

①……描写。

②交代人物活动的场景。

③渲染了……气氛。(景物的特点)

④烘托了人物……心情。

例如:在那里,鲜嫩的芦花,一片展开的紫色的丝绒,正在迎风飘撒。

赏析:描绘出了芦花开放时的景象,渲染了优美静谧的气氛,烘托了老交通员和二菱为大菱复仇后的喜悦、畅快淋漓的心情。

3、从描写的角度进行赏析

⑴怎么写:

A、运用了( )的修辞手法,

B、运用了( )描写,

C、(摘 录)等词语,

D、(对句、倒装等)句式,

E、词语的感彩或语言风格

⑵写什么:写出了(内容)或(对象)的(特征);

⑶为什么写:

表达了(对象)的(特征、精神、情感)。

赏析格式归纳:

某句话在文中的作用:

句子在文首

开篇点题

渲染气氛(散文)

埋下伏笔(记叙类文章)

设置悬念(小说)

为下文作铺垫

总领下文

内容

结构

3、句子在文章中的作用

句子在文章中间

过渡段:

承上启下、行文紧凑结构严谨、浑然一体。

总领下文;

总结上文;

3、句子在文章中的作用

句子在文章末尾

点明中心(散文)

深化主题(记叙类文)

照应开头(议论文、记叙类文章文、小说)

(结构严谨,浑然一体加深读者的印象。

内容

结构

3、句子在文章中的作用

一句话中某两三个词的顺序能否调换?为什么?

不能。因为

(1)与人们认识事物的(由浅入深、由表入里、由现象到本质)规律不一致。

(2)该词与上文是一一对应的关系。

(3)这些词是递进关系,环环相扣,不能互换。

桃树、杏树、梨树,你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿。(朱自清的《春》)

当你在积雪初融的高原上走过,看见平坦的大地上傲然挺立这么一株或一排白杨树,难道你觉得树只是树,难道你就不想到它的朴质,严肃,坚强不屈,至少也象征了北方的农民;难道你竟一点也不联想到,在敌后的广大土地上,到处有坚强不屈,就像这白杨树一样傲然挺立的守卫他们家乡的哨兵!难道你又不更远一点想到这样枝枝叶叶靠紧团结,力求上进的白杨树,宛然象征了今天在华北平原纵横决荡用血写出新中国历史的那种精神和意志。

描写的内容

描写的方法

环境描写

语言

动作

心里

外貌

神态

正面

侧面

细节

社会环境

自然环境

自然环境 描写指对日、月、星辰、天气、自然风光等的描写。

作用

1、能烘托气氛

2、表现人物的心情

3、表现人物的品质

4、突出人物身份地位

5、推动情节的发展起衬 托中心意思的作用。

结合语境,请从修辞的角度赏析下列语句。

夏夜,奶奶把在外纳凉的我抱上床,月亮也悄悄地从窗口跟进来轻抚着我的脸。

例题

答案参考:

“轻抚”一词运用拟人手法,将月亮人格化,

借月亮生动形象地写出了奶奶对“我”的疼爱

及给予“我”的心灵抚慰。

记叙文知识点汇总表——

记叙要素:时间、 地点、 人物、 事件的起因、 经过 和 结果。

第一人称(亲切自然、真实可信) 顺叙(脉络清楚、有头有尾)

记叙的人称 第二人称(适于变换、利于抒情) 记叙的顺序 倒叙(设下悬念、引人入胜)

第三人称(自由灵活、不受限制) 插叙(丰富内容、突出主题)

中心思想

(感情)

突出 点明 服务

深化

详写—用墨如泼

叙述、描写为主 材料 (突出中心)

表达方式 兼有议论、抒情: 略写—惜墨如金

(画龙点睛、 深化主题) (结构完整)

表现手法—联想、象征、对比、夸张

描写方法—肖像、语言、动作、心理、神态……

描写角度—正面、侧面(直接、间接)

谢 谢