第5课 安史之乱与唐朝衰亡 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第5课 安史之乱与唐朝衰亡 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 63.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-31 17:46:32 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

第5课 安史之乱与唐朝衰亡

课题 安史之乱与唐朝衰亡 授课类型 新授

授课班级 授课教师 预计课时 1课时

教材分析

课程标准学习建议 学习要点:安史之乱;唐朝灭亡。 学习提示:知道安史之乱导致唐朝由盛转衰。

教材内容 本节课学习的主要内容有三部分:安史之乱、黄巢起义与唐朝灭亡和五代十国的更迭与分立。通过三部分内容阐释出唐朝衰亡的过程,以及唐朝灭亡之后的社会乱象,凸显了政治清明与国家兴亡之间的关系。

学情分析

经过上一学期的学习,七年级学生对于历史学科已经有了初步的认识,通过学习唐朝的繁荣与开放,使学生对唐朝前期的发展有初步的了解,对我国唐初的民族之间的交往、交流、交融有了初步的了解。但面对为何盛极--时的唐朝迅速衰亡的原因,学生难免在理解上存在困惑。如何通过生动形象的叙述与史实呈现,帮助学生理解安史之乱的爆发及其影响,是本节课的难点。

教学目标

1. 了解安史之乱爆发的原因和背景;了解黄巢起义和唐朝灭亡的基本史实;把握五代十国形成的原因和特点。 2.通过对唐玄宗统治前期和后期的比较,让学生体会一个人的所作所为将直接导致不同的后果,培养学生对比辨析、以史为鉴的学习能力。 3.从唐末藩镇割据到五代十国的发展演变过程中,让学生理解维护国家大一统的重要性。 教学重点:唐玄宗后期统治的腐败;唐朝的灭亡。 教学难点:唐朝的衰亡原因;五代十国形成的原因和影响。

学法 自主学习法、小组讨论法、阅读法。 教法 讨论法、材料分析法、讲解法。

课前准备

1.学生课前做好预习,通读本课内容。 2.老师根据课程标准,设计问题,并制作课件。

教学过程

教学环节 教学内容 二次备课

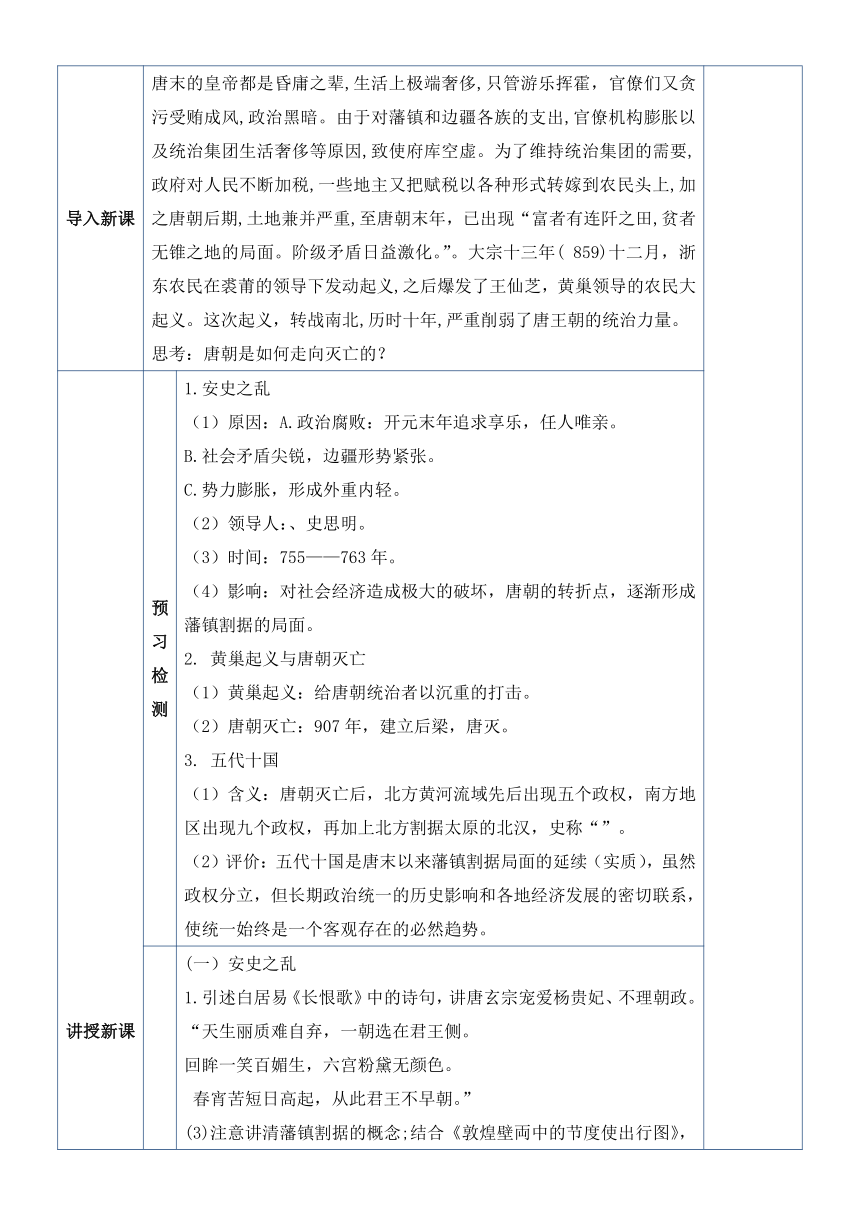

导入新课 唐末的皇帝都是昏庸之辈,生活上极端奢侈,只管游乐挥霍,官僚们又贪污受贿成风,政治黑暗。由于对藩镇和边疆各族的支出,官僚机构膨胀以及统治集团生活奢侈等原因,致使府库空虚。为了维持统治集团的需要,政府对人民不断加税,一些地主又把赋税以各种形式转嫁到农民头上,加之唐朝后期,土地兼并严重,至唐朝末年,已出现“富者有连阡之田,贫者无锥之地的局面。阶级矛盾日益激化。”。大宗十三年( 859)十二月,浙东农民在裘莆的领导下发动起义,之后爆发了王仙芝,黄巢领导的农民大起义。这次起义,转战南北,历时十年,严重削弱了唐王朝的统治力量。 思考:唐朝是如何走向灭亡的?

讲授新课 预习检测 1.安史之乱 (1)原因:A.政治腐败:开元末年追求享乐,任人唯亲。 B.社会矛盾尖锐,边疆形势紧张。 C.势力膨胀,形成外重内轻。 (2)领导人:、史思明。 (3)时间:755——763年。 (4)影响:对社会经济造成极大的破坏,唐朝的转折点,逐渐形成藩镇割据的局面。 2. 黄巢起义与唐朝灭亡 (1)黄巢起义:给唐朝统治者以沉重的打击。 (2)唐朝灭亡:907年,建立后梁,唐灭。 3. 五代十国 (1)含义:唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现五个政权,南方地区出现九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“”。 (2)评价:五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续(实质),虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是一个客观存在的必然趋势。

合作学习 (一)安史之乱 1.引述白居易《长恨歌》中的诗句,讲唐玄宗宠爱杨贵妃、不理朝政。 “天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。 回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。 春宵苦短日高起,从此君王不早朝。” (3)注意讲清藩镇割据的概念;结合《敦煌壁両中的节度使出行图》,加强形象记忆。 4.评价唐玄宗 学生讨论后得出:唐玄宗统治前期,重用贤人,励精图治,锐意改革,使政治清明、社会安定、人民安居乐业、经济空前发展,把唐朝推向全盛,出现开元盛世的局面,这是他的功绩。而唐玄宗统治后期,却重用奸臣,贪图享乐,荒于朝政,导致安史之乱,国家日趋衰落,这又是他无可争辩的过失。所以,唐玄宗有功有过。但总起来说,唐玄宗应该是一位有作为的皇帝。 经验教训:完善人才选拔制度,用人要德才兼备,任人唯亲,姑息养奸,危害严重。 (二)黄巢起义与唐朝灭亡 1.唐朝后期政治腐败:藩镇割据,混战不已;宦官专权,把持朝政。 2.黄巢起义: (1)背景:人民赋役繁重,生活困苦,又遇到连年灾荒,无以为生,大规模农民起义爆发。 (2)起义军在黄巢的率领下,转战南北并攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命打击。 学习此节内容时,可让学生看《黄巢起义流动作战》示意图,自制《唐末农民战争》表。通过图和表让学生记住黄巢起义的主要内容: 原因土地兼并,租税苛重,战火连綿爆发875年,黄巢;山东、河南一带特点流动作战,转战大半个中国高潮进入长安,建立政权失敗884年,黄巢在泰山兵败自杀作用瓦解了唐朝的统治

3.唐朝灭亡:原为农民起义军将领的朱温,后投降朝廷,被封为节度使,与其他藩镇联合镇压了黄巢起义。他逐渐控制朝政,陆续兼并了北方的大小割据势力。907年,朱温建立后梁政权,唐朝灭亡。 (三)五代十国的更迭与分立 1.概念:唐朝灭亡后的50多年里,后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个朝代,相继统治黄河流域,合称五代。那时,在南方各地和北方的山西,先后出现了十个割据政权,总称为十国。 2.让学生看“五代十国形势图”,了解五代十国的基本情况。 教师归纳:五代十国时期藩镇割据继续扩大,军阀间的不断混战,给人民带来了巨大灾难。结束五代十国的分裂割据局面,符合历史发展的趋势和广大人民的愿望。 3.结合《知识拓展 周世宗改革》,了解到了五代十国后期,统一趋势不断加强。五代中的最后一个君主周世宗就是一位很有作为的皇帝,他进行政治改革,经济得到了恢复,疆土得以扩展,为后来结束分裂割据局面准备了重要条件,加快了统一的进程。

本课小结(思维导图)

巩固练习 1.唐玄宗统治后期,贪图享乐,不理政事,最终导致边将叛乱,唐朝从此日趋衰落。历史上把这一叛乱称为( C ) A.大泽乡起义 B.隋末农民大起义 C.安史之乱 D.唐末农民大起义 2.安史之乱爆发的时间是( B ) A.618年 B.755年 C.763年 D.907年 3.下列不属于安史之乱爆发原因的是( D ) A.唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政腐败 B.社会上的各种矛盾越来越尖锐,边疆形势日益紧张 C.各地的节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀 D.节度使权力越来越大,逐渐形成藩镇割据的局面 4.生活在唐玄宗统治时期的百姓,可能经历的事情有( A ) ①姚崇就任宰相②杨国忠、李林甫把持朝政③安史之乱爆发④唐朝进入鼎盛时期 A.①②③④ B.①②④ C.②③④ D.①②③ 5.下列事件按发生的时间顺序排列,正确的是( D ) ①唐朝灭亡②唐朝打败叛军③黄巢建立政权④安史之乱爆发 A.①②③④ B.②③①④ C.③①②④ D.④②③① 6.下列关于“五代十国”这一时期叙述错误的是( D ) A.开国君主都是掌握兵权的武将 B.北方政权更迭,政局动荡不安 C.南方政局稳定,经济有一定发展 D.后唐是这一时期最后一个灭亡的政权

教学总结 隋唐时期是我国历史上一个繁荣与开放的时期。隋朝结束了长期的国家分裂,开创了许多制度,而唐朝则在隋朝的基础上继承和创新了一系列制度,统治者又吸取隋亡的教训,勤于政事,出现了盛唐景象。但在唐玄宗统治后期政治逐渐走向腐朽,最终引发了安史之乱。安史之乱爆发后唐朝由盛转衰,揭开了唐中央政府和地方割据势力斗争的序幕,藩镇割据愈演愈烈,中央政府统治越来越腐朽,最终在农民起义的打击下土崩瓦解。唐朝灭亡后,在我国南方和北方各地出现多个割据政权,中国进入五代十国乱世。而五代十国的分裂局面则是唐末藩镇割据局面的延续,各藩镇为图霸业,争战不断,人民苦不堪言。随着各地间经济联系日益紧密,以及长期政治统一的影响,统一趋势日趋加强,为国家的再次统一准备了条件。

教材习题 1.P24安史之乱造成“人烟断绝,千里萧条”。杜甫诗《无家别》中有“寂寞天宝后,圆庐但蒿藜。我里百余家, 世乱各东西……四邻何所有?一二老寡妻”之句。想一想,这场战乱给人民造成了什么样的灾难? 安史之乱给社会经济造成了极大破坏,尤其使广大北方地区田地荒芜,十室九空,人民家破人亡,流离失所。 2.P26下列各项,哪些是安史之乱爆发的主要原因?请在□内画√。 √□皇帝荒废朝政 □发生严重灾荒 □杨贵妃得宠 √□节度使势力膨胀 □农民负担过重 √□军队战斗力薄弱 3.P26黄巢在青年时代写了一首《不第后赋菊》诗:待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。想一想:作者在诗中表达了什么样的愿望? 这首诗以菊喻志,借物抒怀,通过刻画菊花的形象,歌颂菊花的威武精神,表现了作者等待时机改天换地的英雄气魄。

第5课 安史之乱与唐朝衰亡

课题 安史之乱与唐朝衰亡 授课类型 新授

授课班级 授课教师 预计课时 1课时

教材分析

课程标准学习建议 学习要点:安史之乱;唐朝灭亡。 学习提示:知道安史之乱导致唐朝由盛转衰。

教材内容 本节课学习的主要内容有三部分:安史之乱、黄巢起义与唐朝灭亡和五代十国的更迭与分立。通过三部分内容阐释出唐朝衰亡的过程,以及唐朝灭亡之后的社会乱象,凸显了政治清明与国家兴亡之间的关系。

学情分析

经过上一学期的学习,七年级学生对于历史学科已经有了初步的认识,通过学习唐朝的繁荣与开放,使学生对唐朝前期的发展有初步的了解,对我国唐初的民族之间的交往、交流、交融有了初步的了解。但面对为何盛极--时的唐朝迅速衰亡的原因,学生难免在理解上存在困惑。如何通过生动形象的叙述与史实呈现,帮助学生理解安史之乱的爆发及其影响,是本节课的难点。

教学目标

1. 了解安史之乱爆发的原因和背景;了解黄巢起义和唐朝灭亡的基本史实;把握五代十国形成的原因和特点。 2.通过对唐玄宗统治前期和后期的比较,让学生体会一个人的所作所为将直接导致不同的后果,培养学生对比辨析、以史为鉴的学习能力。 3.从唐末藩镇割据到五代十国的发展演变过程中,让学生理解维护国家大一统的重要性。 教学重点:唐玄宗后期统治的腐败;唐朝的灭亡。 教学难点:唐朝的衰亡原因;五代十国形成的原因和影响。

学法 自主学习法、小组讨论法、阅读法。 教法 讨论法、材料分析法、讲解法。

课前准备

1.学生课前做好预习,通读本课内容。 2.老师根据课程标准,设计问题,并制作课件。

教学过程

教学环节 教学内容 二次备课

导入新课 唐末的皇帝都是昏庸之辈,生活上极端奢侈,只管游乐挥霍,官僚们又贪污受贿成风,政治黑暗。由于对藩镇和边疆各族的支出,官僚机构膨胀以及统治集团生活奢侈等原因,致使府库空虚。为了维持统治集团的需要,政府对人民不断加税,一些地主又把赋税以各种形式转嫁到农民头上,加之唐朝后期,土地兼并严重,至唐朝末年,已出现“富者有连阡之田,贫者无锥之地的局面。阶级矛盾日益激化。”。大宗十三年( 859)十二月,浙东农民在裘莆的领导下发动起义,之后爆发了王仙芝,黄巢领导的农民大起义。这次起义,转战南北,历时十年,严重削弱了唐王朝的统治力量。 思考:唐朝是如何走向灭亡的?

讲授新课 预习检测 1.安史之乱 (1)原因:A.政治腐败:开元末年追求享乐,任人唯亲。 B.社会矛盾尖锐,边疆形势紧张。 C.势力膨胀,形成外重内轻。 (2)领导人:、史思明。 (3)时间:755——763年。 (4)影响:对社会经济造成极大的破坏,唐朝的转折点,逐渐形成藩镇割据的局面。 2. 黄巢起义与唐朝灭亡 (1)黄巢起义:给唐朝统治者以沉重的打击。 (2)唐朝灭亡:907年,建立后梁,唐灭。 3. 五代十国 (1)含义:唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现五个政权,南方地区出现九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“”。 (2)评价:五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续(实质),虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是一个客观存在的必然趋势。

合作学习 (一)安史之乱 1.引述白居易《长恨歌》中的诗句,讲唐玄宗宠爱杨贵妃、不理朝政。 “天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。 回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。 春宵苦短日高起,从此君王不早朝。” (3)注意讲清藩镇割据的概念;结合《敦煌壁両中的节度使出行图》,加强形象记忆。 4.评价唐玄宗 学生讨论后得出:唐玄宗统治前期,重用贤人,励精图治,锐意改革,使政治清明、社会安定、人民安居乐业、经济空前发展,把唐朝推向全盛,出现开元盛世的局面,这是他的功绩。而唐玄宗统治后期,却重用奸臣,贪图享乐,荒于朝政,导致安史之乱,国家日趋衰落,这又是他无可争辩的过失。所以,唐玄宗有功有过。但总起来说,唐玄宗应该是一位有作为的皇帝。 经验教训:完善人才选拔制度,用人要德才兼备,任人唯亲,姑息养奸,危害严重。 (二)黄巢起义与唐朝灭亡 1.唐朝后期政治腐败:藩镇割据,混战不已;宦官专权,把持朝政。 2.黄巢起义: (1)背景:人民赋役繁重,生活困苦,又遇到连年灾荒,无以为生,大规模农民起义爆发。 (2)起义军在黄巢的率领下,转战南北并攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命打击。 学习此节内容时,可让学生看《黄巢起义流动作战》示意图,自制《唐末农民战争》表。通过图和表让学生记住黄巢起义的主要内容: 原因土地兼并,租税苛重,战火连綿爆发875年,黄巢;山东、河南一带特点流动作战,转战大半个中国高潮进入长安,建立政权失敗884年,黄巢在泰山兵败自杀作用瓦解了唐朝的统治

3.唐朝灭亡:原为农民起义军将领的朱温,后投降朝廷,被封为节度使,与其他藩镇联合镇压了黄巢起义。他逐渐控制朝政,陆续兼并了北方的大小割据势力。907年,朱温建立后梁政权,唐朝灭亡。 (三)五代十国的更迭与分立 1.概念:唐朝灭亡后的50多年里,后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个朝代,相继统治黄河流域,合称五代。那时,在南方各地和北方的山西,先后出现了十个割据政权,总称为十国。 2.让学生看“五代十国形势图”,了解五代十国的基本情况。 教师归纳:五代十国时期藩镇割据继续扩大,军阀间的不断混战,给人民带来了巨大灾难。结束五代十国的分裂割据局面,符合历史发展的趋势和广大人民的愿望。 3.结合《知识拓展 周世宗改革》,了解到了五代十国后期,统一趋势不断加强。五代中的最后一个君主周世宗就是一位很有作为的皇帝,他进行政治改革,经济得到了恢复,疆土得以扩展,为后来结束分裂割据局面准备了重要条件,加快了统一的进程。

本课小结(思维导图)

巩固练习 1.唐玄宗统治后期,贪图享乐,不理政事,最终导致边将叛乱,唐朝从此日趋衰落。历史上把这一叛乱称为( C ) A.大泽乡起义 B.隋末农民大起义 C.安史之乱 D.唐末农民大起义 2.安史之乱爆发的时间是( B ) A.618年 B.755年 C.763年 D.907年 3.下列不属于安史之乱爆发原因的是( D ) A.唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政腐败 B.社会上的各种矛盾越来越尖锐,边疆形势日益紧张 C.各地的节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀 D.节度使权力越来越大,逐渐形成藩镇割据的局面 4.生活在唐玄宗统治时期的百姓,可能经历的事情有( A ) ①姚崇就任宰相②杨国忠、李林甫把持朝政③安史之乱爆发④唐朝进入鼎盛时期 A.①②③④ B.①②④ C.②③④ D.①②③ 5.下列事件按发生的时间顺序排列,正确的是( D ) ①唐朝灭亡②唐朝打败叛军③黄巢建立政权④安史之乱爆发 A.①②③④ B.②③①④ C.③①②④ D.④②③① 6.下列关于“五代十国”这一时期叙述错误的是( D ) A.开国君主都是掌握兵权的武将 B.北方政权更迭,政局动荡不安 C.南方政局稳定,经济有一定发展 D.后唐是这一时期最后一个灭亡的政权

教学总结 隋唐时期是我国历史上一个繁荣与开放的时期。隋朝结束了长期的国家分裂,开创了许多制度,而唐朝则在隋朝的基础上继承和创新了一系列制度,统治者又吸取隋亡的教训,勤于政事,出现了盛唐景象。但在唐玄宗统治后期政治逐渐走向腐朽,最终引发了安史之乱。安史之乱爆发后唐朝由盛转衰,揭开了唐中央政府和地方割据势力斗争的序幕,藩镇割据愈演愈烈,中央政府统治越来越腐朽,最终在农民起义的打击下土崩瓦解。唐朝灭亡后,在我国南方和北方各地出现多个割据政权,中国进入五代十国乱世。而五代十国的分裂局面则是唐末藩镇割据局面的延续,各藩镇为图霸业,争战不断,人民苦不堪言。随着各地间经济联系日益紧密,以及长期政治统一的影响,统一趋势日趋加强,为国家的再次统一准备了条件。

教材习题 1.P24安史之乱造成“人烟断绝,千里萧条”。杜甫诗《无家别》中有“寂寞天宝后,圆庐但蒿藜。我里百余家, 世乱各东西……四邻何所有?一二老寡妻”之句。想一想,这场战乱给人民造成了什么样的灾难? 安史之乱给社会经济造成了极大破坏,尤其使广大北方地区田地荒芜,十室九空,人民家破人亡,流离失所。 2.P26下列各项,哪些是安史之乱爆发的主要原因?请在□内画√。 √□皇帝荒废朝政 □发生严重灾荒 □杨贵妃得宠 √□节度使势力膨胀 □农民负担过重 √□军队战斗力薄弱 3.P26黄巢在青年时代写了一首《不第后赋菊》诗:待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。想一想:作者在诗中表达了什么样的愿望? 这首诗以菊喻志,借物抒怀,通过刻画菊花的形象,歌颂菊花的威武精神,表现了作者等待时机改天换地的英雄气魄。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源