第5课 安史之乱与唐朝衰亡 同步练习 (含解析)

文档属性

| 名称 | 第5课 安史之乱与唐朝衰亡 同步练习 (含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 61.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第5课 安史之乱与唐朝衰亡 同步练习(4)

一、单选题(本大题共12小题,共24.0分)

要读懂唐朝,先要读懂“安史之乱”。战争的创伤,成为唐朝人难以治愈的心灵之痛。“安史之乱”爆发的根本原因是( )

A. 唐玄宗任人唯亲,朝政腐败 B. 武则天打击敌对的官僚贵族

C. 节度使势力膨胀 D. 北方地区遭到浩劫

天宝元年(742年),边军达到四十九万人,占全国总兵数百分之八十五以上。各地的节度使日益集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀,与中央政权矛盾日深,材料说明安史之乱的爆发是由于( )

A. 唐玄宗追求享乐任人唯亲 B. 安禄山担负重任势力强大

C. 李林甫、杨国忠祸乱朝政 D. 中央与地方力量对比失衡

示意图可以直观描述事件的前因后果。下列示意图中空白方框处的事件是( )

A. 安史之乱 B. 黄巢起义 C. 唐朝灭亡 D. 五代十国更迭

唐朝诗人杜甫在《垂老别》中写道:万国尽征戍,烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹。诗中描绘的历史事件带来的影响是( )

A. 促使唐朝由盛转衰 B. 加剧南方社会混乱

C. 结束五代十国局面 D. 推动统一趋势加强

“诗史互证”是研究中国古代历史的一种方法。下列诗句中反映“安史之乱”的是( )

A. 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。(杜甫)

B. 蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。(王建)

C. 马嵬坡下泥土中,不见玉颜空死处。(白居易)

D. 冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。(黄巢)

关于下表,填写正确的是( )

A. 安史之乱 贞观之治 B. 贞观之治 安史之乱

C. 黄巢起义 安史之乱 D. 安史之乱 黄巢起义

人民是历史的创造者和推动者。回顾中国古代历史,每当政治腐败,百姓生活困苦之时,往往会引发大规模的农民起义。唐朝末年爆发的农民起义是( )

A. 陈胜、吴广起义 B. 黄巢起义

C. 项羽、刘邦起义 D. 八王之乱

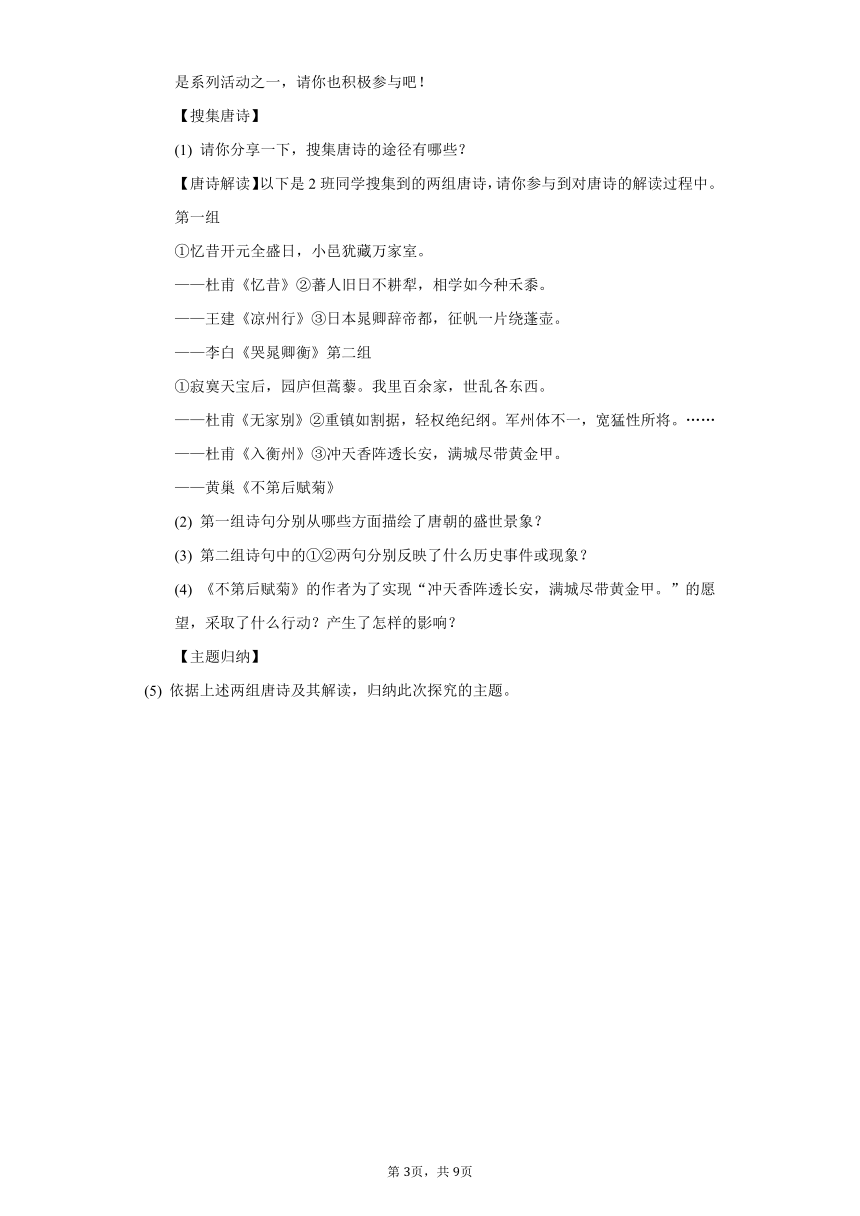

了解历史时序,初步掌握历史发展的基本线索是学习历史的基本要求。与图中①对应的朝代是( )

A. 汉朝 B. 唐朝 C. 明朝 D. 清朝

钱穆《国史大纲》中写道:“自唐代镇兵拥立留后,积习相沿,直至五代,造成国擅于将、将擅于兵的局面。”这一“局面”是( )

A. 宦官专权 B. 藩镇割据 C. 五胡乱华 D. 相权大于君权

下列事件存在某种关联,其中排序正确的是( )

①黄巢起义 ②安史之乱 ③唐玄宗统治腐败 ④藩镇割据。

A. ①②④③ B. ③②④① C. ③②①④ D. ①②③④

唐朝灭亡后,黄河流域相继出现的五个政权是( )

A. 后梁、后唐、后晋、后汉、后周 B. 后梁、后晋、后唐、后汉、后周

C. 后梁、后汉、后晋、后唐、后周 D. 后梁、后周、后晋、后汉、后周

五代十国是一个特殊的历史时期。下列对这一时期的描述恰当的是( )

①北方政权更迭,政局动荡

②南方相对稳定,经济发展

③统一始终是客观存在的趋势

④开国君主都是掌握兵权的武将。

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②③④

二、材料解析题(本大题共1小题,共10.0分)

解读唐诗,品味历史。

某校七年级2班的历史老师发起了“搜集唐诗,解读历史”的系列探究活动。以下是系列活动之一,请你也积极参与吧!

【搜集唐诗】

(1) 请你分享一下,搜集唐诗的途径有哪些?

【唐诗解读】以下是2班同学搜集到的两组唐诗,请你参与到对唐诗的解读过程中。

第一组

①忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

——杜甫《忆昔》②蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。

——王建《凉州行》③日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶。

——李白《哭晁卿衡》第二组

①寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西。

——杜甫《无家别》②重镇如割据,轻权绝纪纲。军州体不一,宽猛性所将。……

——杜甫《入衡州》③冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

——黄巢《不第后赋菊》

(2) 第一组诗句分别从哪些方面描绘了唐朝的盛世景象?

(3) 第二组诗句中的①②两句分别反映了什么历史事件或现象?

(4) 《不第后赋菊》的作者为了实现“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。”的愿望,采取了什么行动?产生了怎样的影响?

【主题归纳】

(5) 依据上述两组唐诗及其解读,归纳此次探究的主题。

答案和解析

1.【答案】A

【解析】“安史之乱”爆发的根本原因是唐玄宗任人唯亲,朝政腐败。开元末年之后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝廷日趋腐败。社会上的各种矛盾尖锐,边疆形势也日趋紧张。各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀。安禄山一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。

故选:A。

本题考查了安史之乱。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记安史之乱爆发的根本原因是唐玄宗任人唯亲,朝政腐败。

2.【答案】D

【解析】天宝元年(742年),边军达到四十九万人,占全国总兵数百分之八十五以上。各地的节度使日益集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀,与中央政权矛盾日深,材料说明安史之乱的爆发是由于中央与地方力量对比失衡。开元末年之后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝廷日趋腐败。社会上的各种矛盾尖锐,边疆形势也日趋紧张。各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀。安禄山一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。故选:D。

本题考查了安史之乱。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。

本题属于材料型选择题,主要考查学生的阅读分析能力,解答此类必须认真阅读材料,结合所学知识提炼材料中的重要信息和观点。

3.【答案】A

【解析】开元末年之后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝廷日趋腐败。社会上的各种矛盾尖锐,边疆形势也日趋紧张。各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀。安禄山一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势由盛转衰,唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。仔细观察示意图可知,示意图中空白方框处的事件是安史之乱。

故选:A。

本题主要考查安史之乱的背景和影响。安史之乱持续八年之久,唐朝的国势由盛转衰。

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握安史之乱的原因、经过和影响。

4.【答案】A

【解析】根据所学知识可知,“万国尽征戍,烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹。”是安史之乱时的惨状。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势由盛转衰。

故选:A。

本题主要考查安史之乱。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,唐朝的国势由盛转衰。

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握安史之乱的原因、经过和影响。

5.【答案】C

【解析】据“马鬼坡下泥土中,不见玉颜空死处。”所反映的历史事件是安史之乱。安史之乱是一场封建统治阶级内部争权夺利的战争,所以广大人民群从对这场战争是厌恶的。安史之乱集团是一股分裂割据的反动势力,是发动战争的祸首,更遭到人民的强烈反对。这是唐朝从盛至衰的转折点。

故选:C。

本题考查的是安史之乱的知识。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。

本题主要考查安史之乱的相关知识,旨在考查学生结合所学知识分析问题的难度。

6.【答案】B

【解析】618年,在太原起兵反隋的贵族李渊,进入长安,建立唐朝,李渊就是唐高祖。626年,唐高祖的第二个儿子李世民继承皇位,次年改年号为贞观,他就是历史上有名的唐太宗。唐太宗统治时期,政治比较清明,经济发展较快,出现繁荣景象,国力逐步强盛。历史上称当时的统治为“贞观之治”。唐玄宗即位后,任用姚崇等人当宰相,重视地方吏治,还注意节俭。政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口增加,唐朝进入全盛时期,唐玄宗前期的年号叫开元,史称“开元盛世”。唐玄宗后期,不理政事,任用奸臣,导致了安史之乱的爆发,唐朝由盛转衰,直至灭亡。唐玄宗后期的年号叫天宝,安史之乱又称“天宝之乱”。

故选:B。

本题主要考查唐朝的发展的相关史实。重点掌握贞观之治和安史之乱。

本题主要考查学生对图片的解读能力和对历史知识的识记、理解能力。理解并识记唐朝的发展的相关史实。

7.【答案】B

【解析】唐朝末年爆发的农民起义是黄巢起义。公元878年黄巢领导的反抗唐朝政府黑暗腐朽残酷统治的农民起义运动,是王仙芝起义的后续。是唐末民变中,历时最久,遍及最大,影响最深远的一场战争。起义军在的黄巢率领下,转战南北,并攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。

故选:B。

本题考查黄巢起义的知识,掌握相关基础知识。

本题考查学生的识记能力,掌握黄巢起义的知识。

8.【答案】B

【解析】618年,隋朝灭亡,李渊称帝建立唐朝,定都长安;唐玄宗统治后期,渐渐贪图享乐,不理政事,公元9世纪,爆发了唐末农民大起义,唐朝瓦解,907,唐朝灭亡。

故选:B。

本题考查唐朝建立到灭亡的识记。

本题考查唐朝的相关知识点,考查学生识记历史知识的能力。

9.【答案】B

【解析】“自唐代镇兵拥立留后,积习相沿,直至五代,造成国擅于将、将擅于兵的局面。”反映的唐朝末年到五代时期,武将拥兵自重的藩镇割据局面。

故选:B。

本题考查唐朝的衰亡。正确解读材料是解答本题关键。

本题以唐朝的衰亡为背景,考查学生分析史料和识记历史知识能力。

10.【答案】B

【解析】①黄巢起义指的是公元878年至884年黄巢领导的反抗唐朝政府黑暗腐朽残酷统治的农民起义运动,是王仙芝起义的后续。是唐末民变中,历时最久,遍及最大,影响最深远的一场战争。黄巢之乱祸延大唐半壁江山,导致唐末国力大衰。②安史之乱,是唐代于755年至763年发生的一场政治叛乱,是唐由盛而衰的转折点,也造成唐代藩镇割据。安史之乱历时七年零三个月,虽然乱事最终得以平定,可是很多后世史家均认为安史之乱不但是唐帝国由盛转衰的转折点,而且对中国后世政治、经济、社会、文化、对外关系的发展均产生极为深远而巨大的影响。③唐玄宗统治后期,宠爱杨贵妃,整日饮酒作乐,不理政事,还重用奸诈的李林甫、杨国忠,政治十分腐败,以致酿成安史之乱。④藩镇割据通常指的是唐朝安史之乱以后,外地将领拥兵自重,在军事、财政、人事方面不受中央政府控制的局面,一直持续百多年直至唐朝灭亡。故正确的顺序为:③②④①。

故选:B。

本题考查的是安史之乱与唐朝衰亡的知识,注意黄巢起义、安史之乱、唐玄宗统治腐败和藩镇割据之间的关系。

识记黄巢起义、安史之乱、唐玄宗统治腐败和藩镇割据之间的关系。

11.【答案】A

【解析】唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方出现了吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,在加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。

故选:A。

本题考查了五代十国。五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记五代十国涉及的政权。

12.【答案】D

【解析】唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方出现了吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,在加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,开国君主都是掌握兵权的武将。北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安。当时的南方地区,由于受战乱影响较小,政局相对稳定,经济在原有的基础上也有一定的发展。五代十国时期,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是客观存在的必然趋势,题目给出的四项内容都是正确的。

故选:D。

本题考查了五代十国。五代十国时期,虽然政权分立,但统一始终是客观存在的必然趋势。

组合选择题一般排除一个错误内容即可获取正确答案,但有一小部分题目所有内容都正确。

13.【答案】【小题1】上网查找、去图书馆查找、历史博物馆搜集等。

【小题2】①经济(或人口);②民族关系;③对外交往。

【小题3】①安史之乱;②藩镇割据。

【小题4】发动了黄巢起义;黄巢起义给唐朝统治以致命的打击。

【小题5】唐朝的繁盛与衰落。

【解析】本题考查开元盛世、唐朝民族关系、唐朝对外交往、安史之乱、藩镇割据、黄巢起义、唐诗。题目设计注重基础性,在掌握课本知识的基础上,依据材料进入深入分析即得出答案。

本题以开元盛世、唐朝民族关系、唐朝对外交往、安史之乱、藩镇割据、黄巢起义、唐诗为背景,考查学生分析史料和识记历史知识能力。

第2页,共2页

第1页,共1页

一、单选题(本大题共12小题,共24.0分)

要读懂唐朝,先要读懂“安史之乱”。战争的创伤,成为唐朝人难以治愈的心灵之痛。“安史之乱”爆发的根本原因是( )

A. 唐玄宗任人唯亲,朝政腐败 B. 武则天打击敌对的官僚贵族

C. 节度使势力膨胀 D. 北方地区遭到浩劫

天宝元年(742年),边军达到四十九万人,占全国总兵数百分之八十五以上。各地的节度使日益集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀,与中央政权矛盾日深,材料说明安史之乱的爆发是由于( )

A. 唐玄宗追求享乐任人唯亲 B. 安禄山担负重任势力强大

C. 李林甫、杨国忠祸乱朝政 D. 中央与地方力量对比失衡

示意图可以直观描述事件的前因后果。下列示意图中空白方框处的事件是( )

A. 安史之乱 B. 黄巢起义 C. 唐朝灭亡 D. 五代十国更迭

唐朝诗人杜甫在《垂老别》中写道:万国尽征戍,烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹。诗中描绘的历史事件带来的影响是( )

A. 促使唐朝由盛转衰 B. 加剧南方社会混乱

C. 结束五代十国局面 D. 推动统一趋势加强

“诗史互证”是研究中国古代历史的一种方法。下列诗句中反映“安史之乱”的是( )

A. 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。(杜甫)

B. 蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。(王建)

C. 马嵬坡下泥土中,不见玉颜空死处。(白居易)

D. 冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。(黄巢)

关于下表,填写正确的是( )

A. 安史之乱 贞观之治 B. 贞观之治 安史之乱

C. 黄巢起义 安史之乱 D. 安史之乱 黄巢起义

人民是历史的创造者和推动者。回顾中国古代历史,每当政治腐败,百姓生活困苦之时,往往会引发大规模的农民起义。唐朝末年爆发的农民起义是( )

A. 陈胜、吴广起义 B. 黄巢起义

C. 项羽、刘邦起义 D. 八王之乱

了解历史时序,初步掌握历史发展的基本线索是学习历史的基本要求。与图中①对应的朝代是( )

A. 汉朝 B. 唐朝 C. 明朝 D. 清朝

钱穆《国史大纲》中写道:“自唐代镇兵拥立留后,积习相沿,直至五代,造成国擅于将、将擅于兵的局面。”这一“局面”是( )

A. 宦官专权 B. 藩镇割据 C. 五胡乱华 D. 相权大于君权

下列事件存在某种关联,其中排序正确的是( )

①黄巢起义 ②安史之乱 ③唐玄宗统治腐败 ④藩镇割据。

A. ①②④③ B. ③②④① C. ③②①④ D. ①②③④

唐朝灭亡后,黄河流域相继出现的五个政权是( )

A. 后梁、后唐、后晋、后汉、后周 B. 后梁、后晋、后唐、后汉、后周

C. 后梁、后汉、后晋、后唐、后周 D. 后梁、后周、后晋、后汉、后周

五代十国是一个特殊的历史时期。下列对这一时期的描述恰当的是( )

①北方政权更迭,政局动荡

②南方相对稳定,经济发展

③统一始终是客观存在的趋势

④开国君主都是掌握兵权的武将。

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②③④

二、材料解析题(本大题共1小题,共10.0分)

解读唐诗,品味历史。

某校七年级2班的历史老师发起了“搜集唐诗,解读历史”的系列探究活动。以下是系列活动之一,请你也积极参与吧!

【搜集唐诗】

(1) 请你分享一下,搜集唐诗的途径有哪些?

【唐诗解读】以下是2班同学搜集到的两组唐诗,请你参与到对唐诗的解读过程中。

第一组

①忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

——杜甫《忆昔》②蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。

——王建《凉州行》③日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶。

——李白《哭晁卿衡》第二组

①寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西。

——杜甫《无家别》②重镇如割据,轻权绝纪纲。军州体不一,宽猛性所将。……

——杜甫《入衡州》③冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

——黄巢《不第后赋菊》

(2) 第一组诗句分别从哪些方面描绘了唐朝的盛世景象?

(3) 第二组诗句中的①②两句分别反映了什么历史事件或现象?

(4) 《不第后赋菊》的作者为了实现“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。”的愿望,采取了什么行动?产生了怎样的影响?

【主题归纳】

(5) 依据上述两组唐诗及其解读,归纳此次探究的主题。

答案和解析

1.【答案】A

【解析】“安史之乱”爆发的根本原因是唐玄宗任人唯亲,朝政腐败。开元末年之后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝廷日趋腐败。社会上的各种矛盾尖锐,边疆形势也日趋紧张。各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀。安禄山一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。

故选:A。

本题考查了安史之乱。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记安史之乱爆发的根本原因是唐玄宗任人唯亲,朝政腐败。

2.【答案】D

【解析】天宝元年(742年),边军达到四十九万人,占全国总兵数百分之八十五以上。各地的节度使日益集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀,与中央政权矛盾日深,材料说明安史之乱的爆发是由于中央与地方力量对比失衡。开元末年之后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝廷日趋腐败。社会上的各种矛盾尖锐,边疆形势也日趋紧张。各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀。安禄山一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。故选:D。

本题考查了安史之乱。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。

本题属于材料型选择题,主要考查学生的阅读分析能力,解答此类必须认真阅读材料,结合所学知识提炼材料中的重要信息和观点。

3.【答案】A

【解析】开元末年之后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝廷日趋腐败。社会上的各种矛盾尖锐,边疆形势也日趋紧张。各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀。安禄山一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势由盛转衰,唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。仔细观察示意图可知,示意图中空白方框处的事件是安史之乱。

故选:A。

本题主要考查安史之乱的背景和影响。安史之乱持续八年之久,唐朝的国势由盛转衰。

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握安史之乱的原因、经过和影响。

4.【答案】A

【解析】根据所学知识可知,“万国尽征戍,烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹。”是安史之乱时的惨状。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势由盛转衰。

故选:A。

本题主要考查安史之乱。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,唐朝的国势由盛转衰。

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握安史之乱的原因、经过和影响。

5.【答案】C

【解析】据“马鬼坡下泥土中,不见玉颜空死处。”所反映的历史事件是安史之乱。安史之乱是一场封建统治阶级内部争权夺利的战争,所以广大人民群从对这场战争是厌恶的。安史之乱集团是一股分裂割据的反动势力,是发动战争的祸首,更遭到人民的强烈反对。这是唐朝从盛至衰的转折点。

故选:C。

本题考查的是安史之乱的知识。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。

本题主要考查安史之乱的相关知识,旨在考查学生结合所学知识分析问题的难度。

6.【答案】B

【解析】618年,在太原起兵反隋的贵族李渊,进入长安,建立唐朝,李渊就是唐高祖。626年,唐高祖的第二个儿子李世民继承皇位,次年改年号为贞观,他就是历史上有名的唐太宗。唐太宗统治时期,政治比较清明,经济发展较快,出现繁荣景象,国力逐步强盛。历史上称当时的统治为“贞观之治”。唐玄宗即位后,任用姚崇等人当宰相,重视地方吏治,还注意节俭。政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口增加,唐朝进入全盛时期,唐玄宗前期的年号叫开元,史称“开元盛世”。唐玄宗后期,不理政事,任用奸臣,导致了安史之乱的爆发,唐朝由盛转衰,直至灭亡。唐玄宗后期的年号叫天宝,安史之乱又称“天宝之乱”。

故选:B。

本题主要考查唐朝的发展的相关史实。重点掌握贞观之治和安史之乱。

本题主要考查学生对图片的解读能力和对历史知识的识记、理解能力。理解并识记唐朝的发展的相关史实。

7.【答案】B

【解析】唐朝末年爆发的农民起义是黄巢起义。公元878年黄巢领导的反抗唐朝政府黑暗腐朽残酷统治的农民起义运动,是王仙芝起义的后续。是唐末民变中,历时最久,遍及最大,影响最深远的一场战争。起义军在的黄巢率领下,转战南北,并攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。

故选:B。

本题考查黄巢起义的知识,掌握相关基础知识。

本题考查学生的识记能力,掌握黄巢起义的知识。

8.【答案】B

【解析】618年,隋朝灭亡,李渊称帝建立唐朝,定都长安;唐玄宗统治后期,渐渐贪图享乐,不理政事,公元9世纪,爆发了唐末农民大起义,唐朝瓦解,907,唐朝灭亡。

故选:B。

本题考查唐朝建立到灭亡的识记。

本题考查唐朝的相关知识点,考查学生识记历史知识的能力。

9.【答案】B

【解析】“自唐代镇兵拥立留后,积习相沿,直至五代,造成国擅于将、将擅于兵的局面。”反映的唐朝末年到五代时期,武将拥兵自重的藩镇割据局面。

故选:B。

本题考查唐朝的衰亡。正确解读材料是解答本题关键。

本题以唐朝的衰亡为背景,考查学生分析史料和识记历史知识能力。

10.【答案】B

【解析】①黄巢起义指的是公元878年至884年黄巢领导的反抗唐朝政府黑暗腐朽残酷统治的农民起义运动,是王仙芝起义的后续。是唐末民变中,历时最久,遍及最大,影响最深远的一场战争。黄巢之乱祸延大唐半壁江山,导致唐末国力大衰。②安史之乱,是唐代于755年至763年发生的一场政治叛乱,是唐由盛而衰的转折点,也造成唐代藩镇割据。安史之乱历时七年零三个月,虽然乱事最终得以平定,可是很多后世史家均认为安史之乱不但是唐帝国由盛转衰的转折点,而且对中国后世政治、经济、社会、文化、对外关系的发展均产生极为深远而巨大的影响。③唐玄宗统治后期,宠爱杨贵妃,整日饮酒作乐,不理政事,还重用奸诈的李林甫、杨国忠,政治十分腐败,以致酿成安史之乱。④藩镇割据通常指的是唐朝安史之乱以后,外地将领拥兵自重,在军事、财政、人事方面不受中央政府控制的局面,一直持续百多年直至唐朝灭亡。故正确的顺序为:③②④①。

故选:B。

本题考查的是安史之乱与唐朝衰亡的知识,注意黄巢起义、安史之乱、唐玄宗统治腐败和藩镇割据之间的关系。

识记黄巢起义、安史之乱、唐玄宗统治腐败和藩镇割据之间的关系。

11.【答案】A

【解析】唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方出现了吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,在加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。

故选:A。

本题考查了五代十国。五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记五代十国涉及的政权。

12.【答案】D

【解析】唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方出现了吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,在加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,开国君主都是掌握兵权的武将。北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安。当时的南方地区,由于受战乱影响较小,政局相对稳定,经济在原有的基础上也有一定的发展。五代十国时期,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是客观存在的必然趋势,题目给出的四项内容都是正确的。

故选:D。

本题考查了五代十国。五代十国时期,虽然政权分立,但统一始终是客观存在的必然趋势。

组合选择题一般排除一个错误内容即可获取正确答案,但有一小部分题目所有内容都正确。

13.【答案】【小题1】上网查找、去图书馆查找、历史博物馆搜集等。

【小题2】①经济(或人口);②民族关系;③对外交往。

【小题3】①安史之乱;②藩镇割据。

【小题4】发动了黄巢起义;黄巢起义给唐朝统治以致命的打击。

【小题5】唐朝的繁盛与衰落。

【解析】本题考查开元盛世、唐朝民族关系、唐朝对外交往、安史之乱、藩镇割据、黄巢起义、唐诗。题目设计注重基础性,在掌握课本知识的基础上,依据材料进入深入分析即得出答案。

本题以开元盛世、唐朝民族关系、唐朝对外交往、安史之乱、藩镇割据、黄巢起义、唐诗为背景,考查学生分析史料和识记历史知识能力。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源