2021—2022学年统编版高中语文必修下册8《中国建筑的特征》(课件19张)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文必修下册8《中国建筑的特征》(课件19张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-31 15:45:44 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

中国建筑的特征

教学核心素养

知识与技能:筛选信息,梳理文章结构;

过程与方法:理解中国建筑的九大特征;

情感、态度、价值观:体会中国建筑求同存异的文化内涵;

学科核心素养:语言建构与运用、思维发展与提升、文焕理解与传承

教学重点、难点和疑点

重点:通过图片展示,帮助学生理解中国建筑的九大特征;

难点:体会中国建筑求同存异的文化内涵;

疑点(易混易错点):建筑的“文法”与“词汇”的关系。

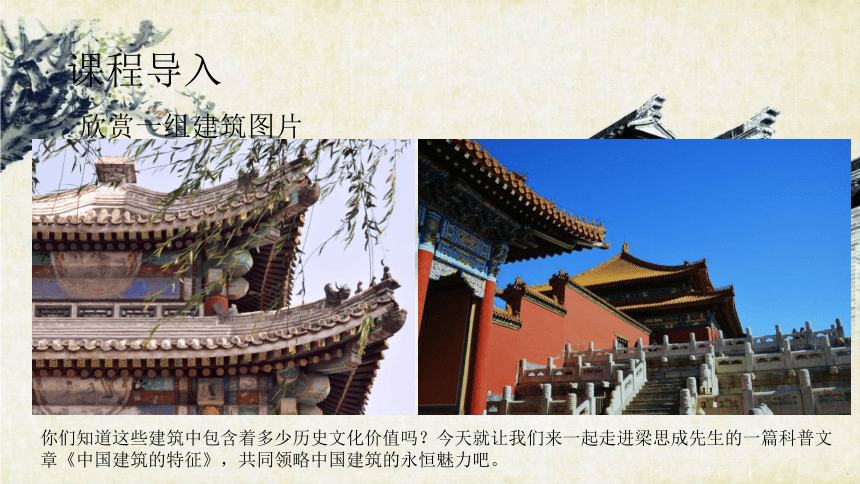

课程导入

欣赏一组建筑图片

你们知道这些建筑中包含着多少历史文化价值吗?今天就让我们来一起走进梁思成先生的一篇科普文章《中国建筑的特征》,共同领略中国建筑的永恒魅力吧。

梁思成,1901年4月生,广东省新会县人。我国著名建筑学家,清华大学教授,中国近代思想家、历史学家梁启超之子。

1915年就学于北京清华学校,1924年赴美留学,1927年获宾夕法尼亚大学建筑系硕士,1927年、1928年在哈佛大学美术研究院学习。1928年回国,到沈阳东北大学创办了建筑系,并任教授兼系主任直到1931年。1931年至1946年担任中国营造学社研究员、法式部主任。1941年还担任前中央研究院研究员。1946年为清华大学创办了建筑系,担任教授兼系主任到1972年。在这期间,还曾于1946年11月、1947年6月,应美国耶鲁大学之聘为访问教授。1947年1月至1947年6月,作为中国代表担任联合国大厦设计委员会顾问。1948年获得美国普林斯顿大学荣誉博士学位。

梁思成教授长期从事建筑教育事业,对建筑教育事业做出了重要贡献。他参加了北京市城市规划工作,参加了国徽的设计和人民英雄纪念碑、扬州鉴真和尚纪念堂等建筑的设计工作,对建筑设计的民族形式进行了探索。他的学术著述,《清代营造则例》《宋营造法式》《中国建筑史》引起了中外学者的重视。

作者简介

梁思成和林徽因

1924年,在梁启超的安排下,梁思成与林徽因一同前往美国留学,而且都选择了建筑学,四年后,两人在渥太华的中国总领事馆成婚。 梁思成与林徽因的结合,被认为是门当户对、郎才女貌,更是新与旧的融合。 两人的家世相当,崇尚西式爱情生活,同时也遵从了传统的父母之命。 梁思成与林徽因修成正果并非一帆风顺的,因为林徽因跟徐志摩有过一段情。 在结婚当天晚上,梁思成问林徽因选择自己的原因,并表示就问这一次,得到的回答是“这个问题我要用一生来回答,准备好听我回答了吗? ”。 梁思成与林徽因的婚姻生活中有很大一部分是研究建筑的,一起跋山涉水考察各地的古建筑遗迹。 在空闲的时候,梁、林二人的婚姻生活也是颇具情趣的。 两人会在一起考问一些知识性的东西,较量记忆力,充满了文化方面的乐趣。

科普文

科普文是介绍、普及科学知识的说明文体。科普文章大致可以分为两种。

(1)科学说明文:以传授一般科学知识为目的,要求有很强的科学性,严格遵循科学的原理。

(2)科学小品文:多用文学笔法介绍科学知识和阐述科学道理,在表达上经常借生动的比喻、有趣的联想,寓科学性、知识性、趣味性、娱乐性为一体,使读者在文学欣赏中获得科学知识。内容科学,文笔生动。

科普文的语言特点:

(1)准确、简洁、平实是科普文语言的主要特点。

(2)科学小品,讲究趣味性、文艺性,需要作必要的生动、形象的说明:①使用比喻和拟人的修辞方法;②叙述生活感受,使文章在准确性的基础上更添真实性和生活情趣;③适当描写,使被说明事物栩栩如生。

说明方法

①举例子:举生活中人们熟悉的、真实的事物来说明,使文章更加具体,更有说服力,更客观地说明事物。

②打比方:利用两种不同事物之间的相似之处作比喻,使抽象的事物变得具体,使深奥的问题变得浅显,使陌生的事物变得熟悉。

③下定义:用简明的语言对某一概念的本质特征作规定性的说明,更科学、更本质、更概括地揭示事物的特征、事理。

④作诠释:从一个侧面就事物的某一个特点作解释,具体形象地说明事物的特点,便于读者理解。

⑤引资料:引经典著作、名家名言、公式定律、典故谚语、文献、诗词、歌谣、传说等进行说明,使说明的内容更具体、更充实、更有趣味性。

⑥列数字:引用准确无误的数字,使所要说明的事物准确化,以便读者理解。

⑦作比较:用具体的或熟悉的事物和说明对象比较,突出事物的特点,使读者得到具体而鲜明的印象。

⑧分类别:将被说明的对象,有序地按照一定的标准划分成不同的类别,一类一类地加以说明,帮助读者掌握说明对象的特征,理清头绪。

题目解读

中国建筑的特征”是个偏正短语,“特征”是中心词,“中国建筑”是定语。

“特征”是重点,“中国建筑”是研究对象。

(幻灯片:中国建筑——研究对象;特征——研究方向)

文章的结构脉络

第一部分:中国建筑的地位;

第二部分:中国建筑的九大特征;

第三部分:中国建筑的“文法”和“词汇”;

第四部分:建筑之间的“可译性”问题;

概括中国建筑的九大特征

1、立体构成:台基、主体、屋顶

2、平面布置:建筑群左右对称,主屋朝南,有庭院

3、木材结构:立柱、横梁,墙壁不负重,门窗自由设置

4、斗拱:立柱和横梁交接处,减少剪力,与装饰性

5、举折、举架:举架形成屋顶的斜坡弯曲面,是四角翘起

6、屋顶:屋顶四角翘起。装饰性

7、用色:朱红彩绘

8、装饰部件

9、用材:琉璃转瓦、油漆、木刻、石雕、砖雕等,装饰性

合作探究:作者概括中国建筑的特征是按什么顺序展开的?

【明确】这篇说明文具有结构严谨、层次分明的特点,全文按中国建筑的总体特征、结构方法、外观装饰的顺序来展开。

合作探究:作者着重说明了中国建筑的九大特征中的哪几项?

【明确】作者总结出中国建筑的九大特征,并不是平均用笔的,而是根据重要程度或说明的难易程度有所侧重,重点说明的特征有:(二)平面布置,表现出中国院落文化的特色;(三)结构方法,体现了中国建筑结构体系的特殊性;(四)斗拱,是“中国建筑中最显著的特征之一”;(六)屋顶,斜坡飞檐是中国建筑的典型形象;(七)色彩,大胆使用朱红和彩绘成为中国建筑鲜明的特色。

合作探究

作者在介绍中国建筑的“风格和手法”时,说到建筑和语言文字一样,把建筑的“风格和和手法”称为中国建筑的“文法”,它们有何共同点?

【明确】这是一种比喻的说法,借语言文字中“文法”的术语来说明中国建筑的风格和手法。作者所谓“中国建筑的‘风格和手法’”,既寓于九大特征中又在某些方面具有普遍意义,是一种“沿用的惯例”,是一种为世代遵循的“法式”,守之则能体现出中国建筑的一贯风格,创新则能建造出各具其妙的独特建筑。这非常类似于语言中的“文法”,既有它的“拘束性”,但也有它的“灵活性”,体现在具体的建筑上,既表现出中国建筑的一贯风格,也具有独特的个性。

怎样理解作者提出的各民族建筑之间的“可译性”?

合作探究

【明确】这也是用“语言和文学”为喻。各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出来的形式却有很大不同,恰似不同民族的语言,表达同一个意思,语言形式却不相同一样。所谓的“可译性”,是指各民族建筑在实质上有“同一性质”,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。

拓展延伸,启发思考

03

学生畅所欲言

讨论

02

继承与发展

预设

01

对中国传统建筑和现在建筑,你更喜欢哪一个?为什么

思考

课堂小结

据历史记载,北京和平解放之前,毛泽东曾秘密派人拜访梁思成,请教北平城内历史古迹的保护问题。解放初期,梁思成曾就保护北京城墙奔走呼吁,并为此蒙受不公正对待。梁思成在他的文章中,反复表达的思想是强烈的民族精神和爱国情怀。他呼吁:“中国建筑的个性乃即我民族之性格”,“一国一族之建筑适反鉴其物质精神、继往开来之面貌”。他满怀忧患意识地提醒后人:“一个东方古国的城市,在建筑上,如果完全失掉自己艺术特性,在文化表现及观瞻方面都是大可痛心的。因这事实明显的代表为我们文化衰落消失的现象”(《中国建筑史》)。我们通过品读这篇小论文,研究透视其中一些关键语词所传递的信息,感受到梁思成强烈的民族情怀和高尚的审美境界。

板书设计

中国建筑的特征

梁思成

(是什么) 九大特征

(为什么) 使用中国建筑的“词汇”和“文法”

(怎么做) 继承发扬

感谢您的欣赏

中国建筑的特征

教学核心素养

知识与技能:筛选信息,梳理文章结构;

过程与方法:理解中国建筑的九大特征;

情感、态度、价值观:体会中国建筑求同存异的文化内涵;

学科核心素养:语言建构与运用、思维发展与提升、文焕理解与传承

教学重点、难点和疑点

重点:通过图片展示,帮助学生理解中国建筑的九大特征;

难点:体会中国建筑求同存异的文化内涵;

疑点(易混易错点):建筑的“文法”与“词汇”的关系。

课程导入

欣赏一组建筑图片

你们知道这些建筑中包含着多少历史文化价值吗?今天就让我们来一起走进梁思成先生的一篇科普文章《中国建筑的特征》,共同领略中国建筑的永恒魅力吧。

梁思成,1901年4月生,广东省新会县人。我国著名建筑学家,清华大学教授,中国近代思想家、历史学家梁启超之子。

1915年就学于北京清华学校,1924年赴美留学,1927年获宾夕法尼亚大学建筑系硕士,1927年、1928年在哈佛大学美术研究院学习。1928年回国,到沈阳东北大学创办了建筑系,并任教授兼系主任直到1931年。1931年至1946年担任中国营造学社研究员、法式部主任。1941年还担任前中央研究院研究员。1946年为清华大学创办了建筑系,担任教授兼系主任到1972年。在这期间,还曾于1946年11月、1947年6月,应美国耶鲁大学之聘为访问教授。1947年1月至1947年6月,作为中国代表担任联合国大厦设计委员会顾问。1948年获得美国普林斯顿大学荣誉博士学位。

梁思成教授长期从事建筑教育事业,对建筑教育事业做出了重要贡献。他参加了北京市城市规划工作,参加了国徽的设计和人民英雄纪念碑、扬州鉴真和尚纪念堂等建筑的设计工作,对建筑设计的民族形式进行了探索。他的学术著述,《清代营造则例》《宋营造法式》《中国建筑史》引起了中外学者的重视。

作者简介

梁思成和林徽因

1924年,在梁启超的安排下,梁思成与林徽因一同前往美国留学,而且都选择了建筑学,四年后,两人在渥太华的中国总领事馆成婚。 梁思成与林徽因的结合,被认为是门当户对、郎才女貌,更是新与旧的融合。 两人的家世相当,崇尚西式爱情生活,同时也遵从了传统的父母之命。 梁思成与林徽因修成正果并非一帆风顺的,因为林徽因跟徐志摩有过一段情。 在结婚当天晚上,梁思成问林徽因选择自己的原因,并表示就问这一次,得到的回答是“这个问题我要用一生来回答,准备好听我回答了吗? ”。 梁思成与林徽因的婚姻生活中有很大一部分是研究建筑的,一起跋山涉水考察各地的古建筑遗迹。 在空闲的时候,梁、林二人的婚姻生活也是颇具情趣的。 两人会在一起考问一些知识性的东西,较量记忆力,充满了文化方面的乐趣。

科普文

科普文是介绍、普及科学知识的说明文体。科普文章大致可以分为两种。

(1)科学说明文:以传授一般科学知识为目的,要求有很强的科学性,严格遵循科学的原理。

(2)科学小品文:多用文学笔法介绍科学知识和阐述科学道理,在表达上经常借生动的比喻、有趣的联想,寓科学性、知识性、趣味性、娱乐性为一体,使读者在文学欣赏中获得科学知识。内容科学,文笔生动。

科普文的语言特点:

(1)准确、简洁、平实是科普文语言的主要特点。

(2)科学小品,讲究趣味性、文艺性,需要作必要的生动、形象的说明:①使用比喻和拟人的修辞方法;②叙述生活感受,使文章在准确性的基础上更添真实性和生活情趣;③适当描写,使被说明事物栩栩如生。

说明方法

①举例子:举生活中人们熟悉的、真实的事物来说明,使文章更加具体,更有说服力,更客观地说明事物。

②打比方:利用两种不同事物之间的相似之处作比喻,使抽象的事物变得具体,使深奥的问题变得浅显,使陌生的事物变得熟悉。

③下定义:用简明的语言对某一概念的本质特征作规定性的说明,更科学、更本质、更概括地揭示事物的特征、事理。

④作诠释:从一个侧面就事物的某一个特点作解释,具体形象地说明事物的特点,便于读者理解。

⑤引资料:引经典著作、名家名言、公式定律、典故谚语、文献、诗词、歌谣、传说等进行说明,使说明的内容更具体、更充实、更有趣味性。

⑥列数字:引用准确无误的数字,使所要说明的事物准确化,以便读者理解。

⑦作比较:用具体的或熟悉的事物和说明对象比较,突出事物的特点,使读者得到具体而鲜明的印象。

⑧分类别:将被说明的对象,有序地按照一定的标准划分成不同的类别,一类一类地加以说明,帮助读者掌握说明对象的特征,理清头绪。

题目解读

中国建筑的特征”是个偏正短语,“特征”是中心词,“中国建筑”是定语。

“特征”是重点,“中国建筑”是研究对象。

(幻灯片:中国建筑——研究对象;特征——研究方向)

文章的结构脉络

第一部分:中国建筑的地位;

第二部分:中国建筑的九大特征;

第三部分:中国建筑的“文法”和“词汇”;

第四部分:建筑之间的“可译性”问题;

概括中国建筑的九大特征

1、立体构成:台基、主体、屋顶

2、平面布置:建筑群左右对称,主屋朝南,有庭院

3、木材结构:立柱、横梁,墙壁不负重,门窗自由设置

4、斗拱:立柱和横梁交接处,减少剪力,与装饰性

5、举折、举架:举架形成屋顶的斜坡弯曲面,是四角翘起

6、屋顶:屋顶四角翘起。装饰性

7、用色:朱红彩绘

8、装饰部件

9、用材:琉璃转瓦、油漆、木刻、石雕、砖雕等,装饰性

合作探究:作者概括中国建筑的特征是按什么顺序展开的?

【明确】这篇说明文具有结构严谨、层次分明的特点,全文按中国建筑的总体特征、结构方法、外观装饰的顺序来展开。

合作探究:作者着重说明了中国建筑的九大特征中的哪几项?

【明确】作者总结出中国建筑的九大特征,并不是平均用笔的,而是根据重要程度或说明的难易程度有所侧重,重点说明的特征有:(二)平面布置,表现出中国院落文化的特色;(三)结构方法,体现了中国建筑结构体系的特殊性;(四)斗拱,是“中国建筑中最显著的特征之一”;(六)屋顶,斜坡飞檐是中国建筑的典型形象;(七)色彩,大胆使用朱红和彩绘成为中国建筑鲜明的特色。

合作探究

作者在介绍中国建筑的“风格和手法”时,说到建筑和语言文字一样,把建筑的“风格和和手法”称为中国建筑的“文法”,它们有何共同点?

【明确】这是一种比喻的说法,借语言文字中“文法”的术语来说明中国建筑的风格和手法。作者所谓“中国建筑的‘风格和手法’”,既寓于九大特征中又在某些方面具有普遍意义,是一种“沿用的惯例”,是一种为世代遵循的“法式”,守之则能体现出中国建筑的一贯风格,创新则能建造出各具其妙的独特建筑。这非常类似于语言中的“文法”,既有它的“拘束性”,但也有它的“灵活性”,体现在具体的建筑上,既表现出中国建筑的一贯风格,也具有独特的个性。

怎样理解作者提出的各民族建筑之间的“可译性”?

合作探究

【明确】这也是用“语言和文学”为喻。各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出来的形式却有很大不同,恰似不同民族的语言,表达同一个意思,语言形式却不相同一样。所谓的“可译性”,是指各民族建筑在实质上有“同一性质”,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。

拓展延伸,启发思考

03

学生畅所欲言

讨论

02

继承与发展

预设

01

对中国传统建筑和现在建筑,你更喜欢哪一个?为什么

思考

课堂小结

据历史记载,北京和平解放之前,毛泽东曾秘密派人拜访梁思成,请教北平城内历史古迹的保护问题。解放初期,梁思成曾就保护北京城墙奔走呼吁,并为此蒙受不公正对待。梁思成在他的文章中,反复表达的思想是强烈的民族精神和爱国情怀。他呼吁:“中国建筑的个性乃即我民族之性格”,“一国一族之建筑适反鉴其物质精神、继往开来之面貌”。他满怀忧患意识地提醒后人:“一个东方古国的城市,在建筑上,如果完全失掉自己艺术特性,在文化表现及观瞻方面都是大可痛心的。因这事实明显的代表为我们文化衰落消失的现象”(《中国建筑史》)。我们通过品读这篇小论文,研究透视其中一些关键语词所传递的信息,感受到梁思成强烈的民族情怀和高尚的审美境界。

板书设计

中国建筑的特征

梁思成

(是什么) 九大特征

(为什么) 使用中国建筑的“词汇”和“文法”

(怎么做) 继承发扬

感谢您的欣赏

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])