选择性必修1第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-01 07:55:17 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

普通高中历史 · 选择性必修 1 ·《国家制度与社会治理 》

第四单元 民族关系与国家关系

第 11 课 中国古代的民族关系与对外交往

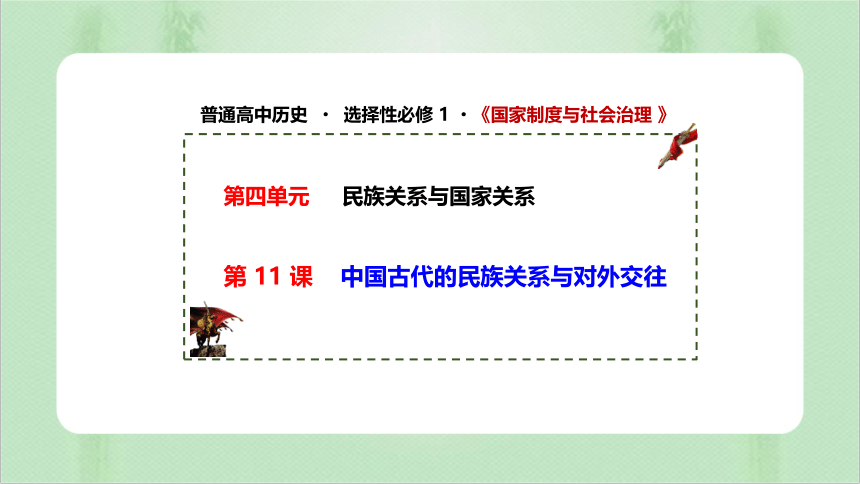

▲ 唐朝《礼宾图》壁画

自古以来,我国各民族之间保持着密切联系。中国的对外交往也有着悠久的历史。各朝代都有管理边疆民族和国外宾客的机构。商朝的“宾”、周朝的“小行人”。汉朝的“大鸿胪”、唐朝的“鸿胪寺”,都有管理民族事务及对外交往的职能。图中所绘是唐朝鸿胪寺官员接待外来宾客的场景。

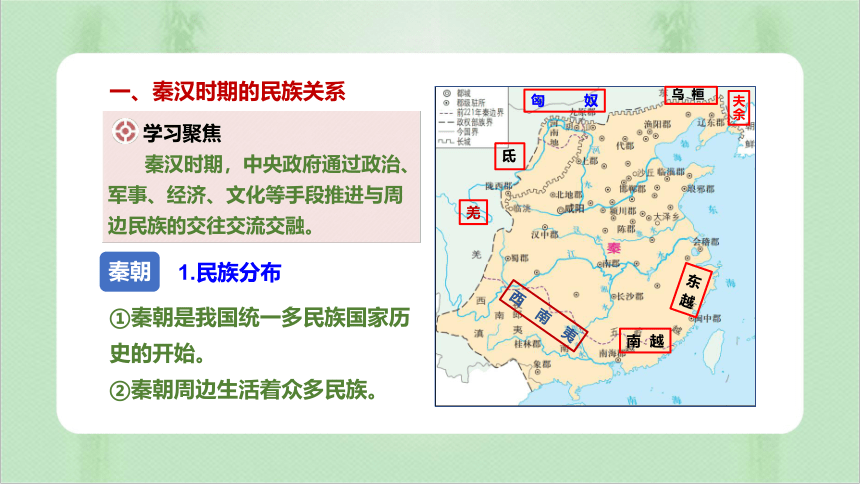

一、秦汉时期的民族关系

学习聚焦

秦汉时期,中央政府通过政治、军事、经济、文化等手段推进与周边民族的交往交流交融。

秦朝

1.民族分布

①秦朝是我国统一多民族国家历史的开始。

②秦朝周边生活着众多民族。

夫

余

乌 桓

匈奴

羌

氐

东

越

南越

西南夷

2.秦朝处理民族关系的措施

设官

管理

秦朝设典客、典属国等官职来管理民族事务。

军事驱逐

行政管辖

北逐匈奴,修筑长城。(公元前215年派蒙恬率军北逐匈奴;修筑长城)

南抚夷、越,在今天的两广地区设立了南海郡、桂林郡、象郡等。

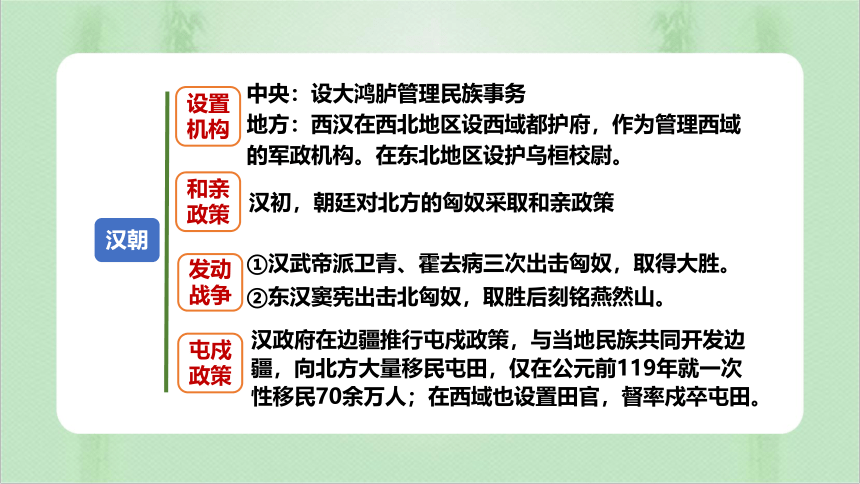

中央:设大鸿胪管理民族事务

地方:西汉在西北地区设西域都护府,作为管理西域的军政机构。在东北地区设护乌桓校尉。

汉初,朝廷对北方的匈奴采取和亲政策

①汉武帝派卫青、霍去病三次出击匈奴,取得大胜。

②东汉窦宪出击北匈奴,取胜后刻铭燕然山。

汉政府在边疆推行屯戍政策,与当地民族共同开发边疆,向北方大量移民屯田,仅在公元前119年就一次性移民70余万人;在西域也设置田官,督率戍卒屯田。

汉朝

设置机构

和亲政策

发动战争

屯戍政策

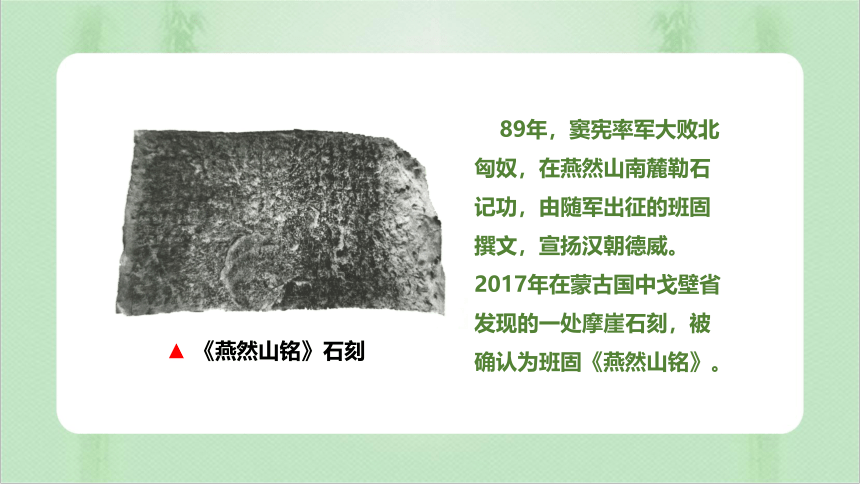

89年,窦宪率军大败北匈奴,在燕然山南麓勒石记功,由随军出征的班固撰文,宣扬汉朝德威。2017年在蒙古国中戈壁省发现的一处摩崖石刻,被确认为班固《燕然山铭》。

▲ 《燕然山铭》石刻

历史纵横

三国两晋南北朝时期的民族交融

东汉以来,西部、北部边陲的一些少数民族不断向内地迁徙。到西晋时,内迁的民族主要有匈奴、羯、氐、羌和鲜卑等。他们在西晋灭亡后开始建立政权,学习汉族的典章制度,各族间彼此频繁接触,通婚杂居,互相影响。5世纪,鲜卑族建立的北魏政权统一北方,推行汉法,进一步推动民族交融。在南方,三国时期的吴、蜀两国以及东晋、南朝的经济开发,加强了南迁中原人民与东南、西南地区人民的交融。

二、隋唐至两宋时期的民族关系

学习聚焦

唐朝与周边民族保持着良好的经济文化交流关系。

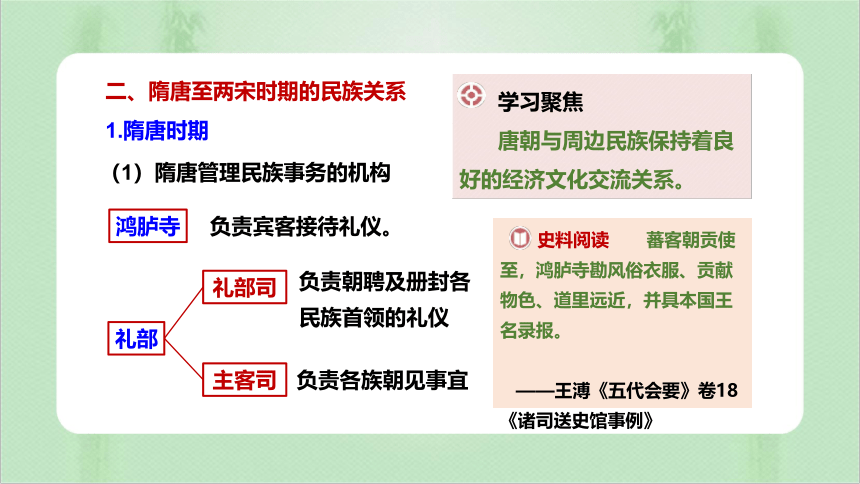

(1)隋唐管理民族事务的机构

负责宾客接待礼仪。

礼部

鸿胪寺

负责朝聘及册封各民族首领的礼仪

负责各族朝见事宜

礼部司

主客司

史料阅读 蕃客朝贡使至,鸿胪寺勘风俗衣服、贡献物色、道里远近,并具本国王名录报。

——王溥《五代会要》卷18《诸司送史馆事例》

1.隋唐时期

(2)隋唐处理民族关系的的措施

结束长期分裂,重建统一局面,突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归附隋朝。

加强了对岭南地区各族的治理。

589年,百越首领冼夫人迎接隋军统帅韦洸(guāng)进入广州,她被册封为谯国夫人,为隋朝治理岭南起到了重要作用。

在边疆主要推行郡县制,但往往以边疆民族的豪酋大姓任郡守、县令。

隋朝

统一

治理

册封

管辖

接触

加强了与流求的接触,曾三次派人抵达流求。

唐朝

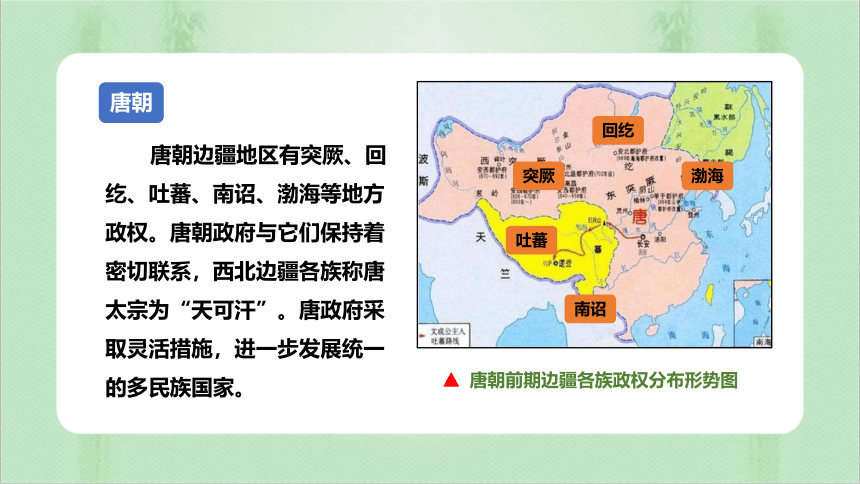

▲ 唐朝前期边疆各族政权分布形势图

突厥

回纥

吐蕃

南诏

渤海

唐朝边疆地区有突厥、回纥、吐蕃、南诏、渤海等地方政权。唐朝政府与它们保持着密切联系,西北边疆各族称唐太宗为“天可汗”。唐政府采取灵活措施,进一步发展统一的多民族国家。

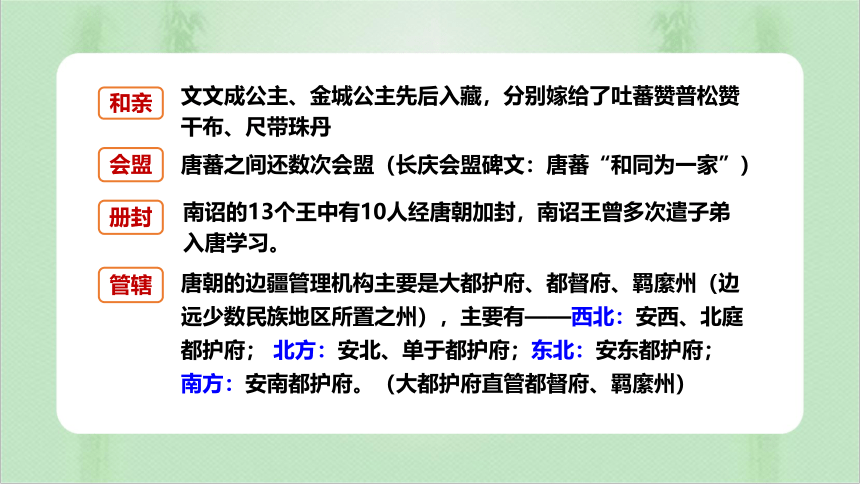

和亲

会盟

册封

管辖

文文成公主、金城公主先后入藏,分别嫁给了吐蕃赞普松赞干布、尺带珠丹

唐蕃之间还数次会盟(长庆会盟碑文:唐蕃“和同为一家”)

南诏的13个王中有10人经唐朝加封,南诏王曾多次遣子弟入唐学习。

唐朝的边疆管理机构主要是大都护府、都督府、羁縻州(边远少数民族地区所置之州),主要有——西北:安西、北庭都护府; 北方:安北、单于都护府;东北:安东都护府; 南方:安南都护府。(大都护府直管都督府、羁縻州)

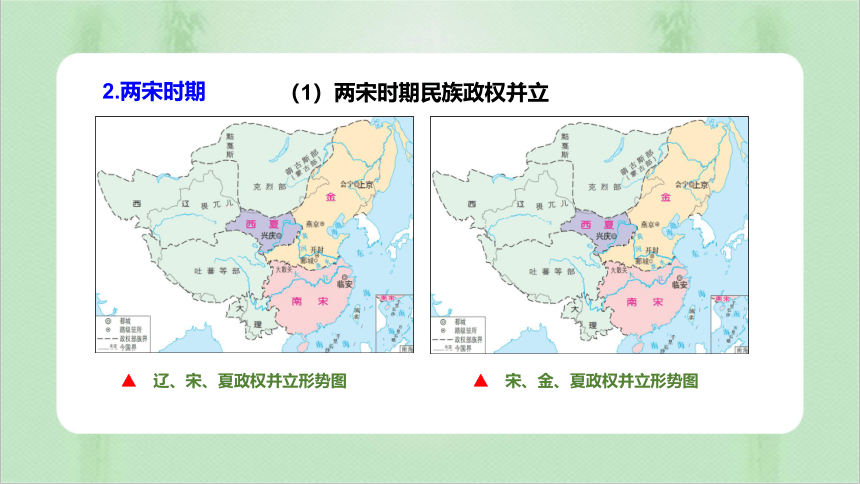

2.两宋时期

▲ 辽、宋、夏政权并立形势图

▲ 宋、金、夏政权并立形势图

(1)两宋时期民族政权并立

(2)两宋时期的民族关系

①宋朝先后与契丹族建立的辽、党项族建立的西夏、女真族建立的金长期并立。

②辽、西夏、金、大理等政权都吸收了中原王朝的政治制度、治理经验和文化。

③在局部政权割据、争战状态下,各民族间的交往交流交融也从没有中断过。

三、元明清时期的民族关系

学习聚焦

元朝结束了长期多个政权并存的局面,完成了全国的统一。统一多民族国家在明清时期得到进一步巩固和发展。

元朝

元朝结束了长期多个政权并存的局面,完成了全国的统一。

1.完成统一

▲ 元朝疆域

2.元朝巩固统一多民族国家的措施

①“行汉法”(用儒学治国)

②推行民族差别政策(四等人制)③设宣政院对西藏地方实行有效的行政管理。

④元世祖忽必烈封八思巴为帝师,领宣政院事,代表中央政府管理佛教和藏族事务。

⑤建立行省制,加强中央集权。

第一等 蒙古人 蒙古族

第二等 色目人 指蒙古以外的西北、西域各族人

第三等 汉人 指北方的汉族,包括入居中原的契丹、女真

第四等 南人 原南宋统治区的居民

帝师是元朝政府赐给西藏上层僧人的最高封号。此印为元成宗赐给第五任帝师乞剌斯八斡节儿的印信。

▲ 大元帝师统领诸国僧尼中兴释教之印及印文

明朝

①设中央机构:礼部、鸿胪寺、提督四夷馆(负责培养各种民族文字翻译人才)

②修长城,置“九边”:在西起嘉峪关、东到鸭绿江一线,修筑长城,防范蒙古骑兵入境袭扰,并沿长城布置系列军镇,号“九边”。

③开放马市:在辽东、宣府、大同等地开放马市,与蒙古、女真各族开展贸易。

④设都司、卫、所和土司:管理东北、西北、西南少数民族。

⑤敕封“法王”:敕封西藏僧俗领袖为“王”,管辖西藏。

▲ 明朝长城与九边重镇示意图

思考点 军事防御的长城,为什么不能完全隔断长城内外的交流

清朝

①设立理藩院管理边疆民族事务;

②通过满蒙联姻,加强对漠南蒙古的控制;

③通过军事斗争平定漠西蒙古准噶尔部叛乱,土尔扈特部回归祖国,巩固了西北边疆;

④分别册封五世达赖与五世班禅为“达赖喇嘛”和“班禅额尔德尼”,在青海、西藏地区设西宁办事大臣、驻藏办事大臣;

⑤在西南,沿袭土司制度,后来逐渐进行“改土归流”,废除世袭土官,选派有任期的流官进行管理。

乌利雅苏台

(北京)

喇 萨

清

▲ 清朝疆域图(1820年)

▲ 驻藏大臣令牌

互市

战争

和亲

管辖

册封

会盟

①秦汉与匈奴战争(蒙恬、卫青、霍去病、窦宪);

②清朝通过军事斗争平定漠西蒙古准噶尔部叛乱。

①西汉初期对匈奴的最主要策略,与匈奴政治联姻;

②唐朝文成公主和金城公主入藏。

唐蕃会盟“和同为一家”

隋朝封谯国夫人;唐朝册封南诏王;清朝册封达赖和班禅。

宋辽夏金时期民族之间的互市和明朝与西藏茶马贸易。

历朝历代重视加强对边疆地区的行政管辖。

小结1:中国古代处理民族关系的重要方式

小结2:中国古代对边疆地区的行政管辖

N

唐朝:安北都护府

单于都护府

清朝:设乌里雅

苏台将军

汉朝:设乌桓校尉

唐朝:设安东大都护府

元朝:设辽阳行省

明朝:设奴儿干都司

清朝:设黑龙江、吉林、辽

宁三个将军辖区

元朝:设澎湖巡检司

清朝:设台湾府,隶属福建

省。(1885年,清政

府改设台湾行省)

汉朝:设西域都护府

唐朝:设安西都护府

和北庭都护府

清朝:平定大、小和卓叛

乱,设伊犁将军

唐朝:册封南诏王

元朝:设宣政院

明朝:设土司

清朝:册封达赖班禅

设驻藏大臣

秦汉:设郡、县

隋朝:封谯国夫人

唐朝:设安南大都

护府

在中国古代漫长的历史进程中,各民族之间有战有和,以和为主; 既冲突,又融合,以相互交往交流交融为主。

秦汉的统一开启了多民族国家的新阶段;魏晋南北朝隋唐时期,北方民族大批进入中原大批北民南迁,加速了民族融合;元明清三代是统一多民族国家最后形成和确立的时期。

小结3:民族融合是中国古代民族关系的主流

二、中国古代的对外交往

学习聚焦

秦汉以来,中国与外部世界的交往规模不断扩大,对外关系在明清肘期发生重大转变。

中国是亚洲东部的文明古国,在历史上与世界许多地区有过程度不同的交往。早在先秦时期,以中原为核心的华夏文明与域外有广泛的交往交流。秦汉时期,中国与外部世界的交往扩大。

思考:

中国古代对外交往的有哪些重要史实和特点?

时间 交往史实

先秦 以中原为核心的华夏文明与域外有广泛的交往交流。

汉 开通海、陆丝绸之路(甘英奉西城都护班超之命出使大秦;光武帝刘秀赐“汉委(倭)奴国王”金印一枚)。

隋 裴矩掌管通商事务;常骏从南海郡出航到达赤土国;海路交流活跃。

唐 与大食国接触,使包括造纸术在内的中国技术传到了阿拉伯地区;海路交流活跃;日本派遣唐使近20次(遣唐使井真成)。

宋 海上丝路发达(北方陆路交通阻隔);广州、明州、泉州三大港口。

元 海路两路通道都很通畅;马可·波罗来华,后来留下《马可·波罗行纪》

明 闭关锁国;朝贡贸易;民间贸易和走私贸易屡禁不绝。

清 订立《尼布楚条约》;马夏尔尼使团来华;闭关锁国(只开放“十三行”)

交往

▲“汉委(倭)奴国王”金印及印文

此印1784年出土于日本,现藏于日本福冈市博物馆。

史料阅读 倭在韩东南大海中,依山岛为居,凡百余国……使驿通于汉者三十许国,国皆称王,世世传统……建试中元二年,倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也。光武赐以印绶。

——《后汉书·东夷列传》

▲ 井真成墓志拓片

史料阅读 2004年,西安发现734年逝世于中国的遣唐使井真成的墓志。墓志写道: 公姓井,字真成,国号日本。才称天纵,故能衔命远邦,驰骋上国。蹈礼乐,袭衣冠,束带立朝,难与俦(chóu)矣。岂图强学不倦,问道未终,壑遇移舟,隙逢奔驷,以开元廿二年正月 日,乃终于官弟(第),春秋卅六。皇上哀伤,追崇有典,诏赠尚衣奉御,葬令官给。

▲ 马可 · 波罗往返示意图

泉州

▲ 乾隆帝在热河接见英使马戛尔尼情形

特点

①对外交往内容丰富:有政治交往、经济交流和文化交流

②对外交通路线发达:有路上丝绸之路和海上丝绸之路

③对外交往主要目的:建立友好关系,重礼仪讲和平

④对外政策发展趋势:由开放走向闭关锁国

⑤对外交往思想理念:“华夏中心”“天朝上国”

意义

①有利于建立和平友好的国际环境

②有利于中华文明对外传播

③有利于促进世界经济文化的交流与发展

学思之窗 (明)隆庆改元,福建巡抚都御史涂泽民请开海禁,准贩东西洋……隆庆六年,郡守罗青霄……议征商税,以及贾舶……万历三年,中丞刘尧诲请税舶以充兵饷,岁额六千……于时商引俱海防官管给,每引征税有差,名曰引税。(东西洋每引税银三两……其后加增东西洋税银六两……)

——张燮《东西洋考》卷7《饷税考》

国朝(指清朝)设关之初,番舶入市者仅二十余柁。至则劳以牛酒,令牙行主之,沿明之习,命曰“十三行”。舶长曰“大班”,次曰“二班”,得居停“十三行”,余悉守舶……乾隆初年,洋行有二十家……至(乾隆)二十五年,洋商立“公行”,专办夷船货税,谓之“外洋行”……

——梁廷枏 (nán)《粤海关志》卷25《行商》

阅读资料,想一想:明清时期政府对民间海外贸易是如何管控的?

问题探究

结合所学内容,探讨历代各民族之间以哪些方式交往交流交融。

学习拓展

唐朝国力强盛,首都长安是世界上最繁华的国际性大都市之一。查找资料,了解这个说法的依据。

(2020·浙江高考·4)中国境内各民族既是中华文明的创造者,又是文明成果的传播者。以气贯苍穹之势矗立在世界屋脊上的布达拉宫,以其藏汉合璧的风格有力地佐证了民族团结协作的精神。下列项中能够反映这一精神的是A.因地制宜,与自然环境融为一体B.鲜明的红白色彩与高低错落的布局和谐组合C.木雕伏兽与人面狮身巧妙融合D.木石结构的碉楼建筑与藻井、斗拱形式的有机结合

链接高考

D

自古以来中国是一个多民族国家,为加强对少数民族地区的管理,历代王朝采取了一系列的措施。下列管理民族事务的机构属于中央官署的是( )

①典客 ②宣政院 ③秦朝的“道” ④鸿胪寺

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①③④

课堂练习

B

当匈奴浑邪王率部来归时,汉武帝不仅封其为侯,还分置

五个属国,并特许“因其故俗”。汉武帝的这种做法( )

A.消除了北方边患的威胁

B.推动了少数民族的封建化

C.导致王国势力对抗中央

D.有利于多民族国家的统一

课堂练习

D

汉武帝时张骞出使西域,远至今中亚阿姆河流域,受到渴望与汉通使往来的大宛等国的欢迎。其间,汉设置河西四郡,打通了与西域的直接交通。张骞在出使过程中所获得的信息对打开丝绸之路和建立中国与西方的联系起到了关键作用。据此可知,张骞出使西域的功绩是( )

A.开辟了沟通中西的丝绸之路

B.建立了汉朝与西方的联系

C.确立了汉朝对西域的管辖权

D.开启了中国与中亚的交往

课堂练习

D

普通高中历史 · 选择性必修 1 ·《国家制度与社会治理 》

第四单元 民族关系与国家关系

第 11 课 中国古代的民族关系与对外交往

▲ 唐朝《礼宾图》壁画

自古以来,我国各民族之间保持着密切联系。中国的对外交往也有着悠久的历史。各朝代都有管理边疆民族和国外宾客的机构。商朝的“宾”、周朝的“小行人”。汉朝的“大鸿胪”、唐朝的“鸿胪寺”,都有管理民族事务及对外交往的职能。图中所绘是唐朝鸿胪寺官员接待外来宾客的场景。

一、秦汉时期的民族关系

学习聚焦

秦汉时期,中央政府通过政治、军事、经济、文化等手段推进与周边民族的交往交流交融。

秦朝

1.民族分布

①秦朝是我国统一多民族国家历史的开始。

②秦朝周边生活着众多民族。

夫

余

乌 桓

匈奴

羌

氐

东

越

南越

西南夷

2.秦朝处理民族关系的措施

设官

管理

秦朝设典客、典属国等官职来管理民族事务。

军事驱逐

行政管辖

北逐匈奴,修筑长城。(公元前215年派蒙恬率军北逐匈奴;修筑长城)

南抚夷、越,在今天的两广地区设立了南海郡、桂林郡、象郡等。

中央:设大鸿胪管理民族事务

地方:西汉在西北地区设西域都护府,作为管理西域的军政机构。在东北地区设护乌桓校尉。

汉初,朝廷对北方的匈奴采取和亲政策

①汉武帝派卫青、霍去病三次出击匈奴,取得大胜。

②东汉窦宪出击北匈奴,取胜后刻铭燕然山。

汉政府在边疆推行屯戍政策,与当地民族共同开发边疆,向北方大量移民屯田,仅在公元前119年就一次性移民70余万人;在西域也设置田官,督率戍卒屯田。

汉朝

设置机构

和亲政策

发动战争

屯戍政策

89年,窦宪率军大败北匈奴,在燕然山南麓勒石记功,由随军出征的班固撰文,宣扬汉朝德威。2017年在蒙古国中戈壁省发现的一处摩崖石刻,被确认为班固《燕然山铭》。

▲ 《燕然山铭》石刻

历史纵横

三国两晋南北朝时期的民族交融

东汉以来,西部、北部边陲的一些少数民族不断向内地迁徙。到西晋时,内迁的民族主要有匈奴、羯、氐、羌和鲜卑等。他们在西晋灭亡后开始建立政权,学习汉族的典章制度,各族间彼此频繁接触,通婚杂居,互相影响。5世纪,鲜卑族建立的北魏政权统一北方,推行汉法,进一步推动民族交融。在南方,三国时期的吴、蜀两国以及东晋、南朝的经济开发,加强了南迁中原人民与东南、西南地区人民的交融。

二、隋唐至两宋时期的民族关系

学习聚焦

唐朝与周边民族保持着良好的经济文化交流关系。

(1)隋唐管理民族事务的机构

负责宾客接待礼仪。

礼部

鸿胪寺

负责朝聘及册封各民族首领的礼仪

负责各族朝见事宜

礼部司

主客司

史料阅读 蕃客朝贡使至,鸿胪寺勘风俗衣服、贡献物色、道里远近,并具本国王名录报。

——王溥《五代会要》卷18《诸司送史馆事例》

1.隋唐时期

(2)隋唐处理民族关系的的措施

结束长期分裂,重建统一局面,突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归附隋朝。

加强了对岭南地区各族的治理。

589年,百越首领冼夫人迎接隋军统帅韦洸(guāng)进入广州,她被册封为谯国夫人,为隋朝治理岭南起到了重要作用。

在边疆主要推行郡县制,但往往以边疆民族的豪酋大姓任郡守、县令。

隋朝

统一

治理

册封

管辖

接触

加强了与流求的接触,曾三次派人抵达流求。

唐朝

▲ 唐朝前期边疆各族政权分布形势图

突厥

回纥

吐蕃

南诏

渤海

唐朝边疆地区有突厥、回纥、吐蕃、南诏、渤海等地方政权。唐朝政府与它们保持着密切联系,西北边疆各族称唐太宗为“天可汗”。唐政府采取灵活措施,进一步发展统一的多民族国家。

和亲

会盟

册封

管辖

文文成公主、金城公主先后入藏,分别嫁给了吐蕃赞普松赞干布、尺带珠丹

唐蕃之间还数次会盟(长庆会盟碑文:唐蕃“和同为一家”)

南诏的13个王中有10人经唐朝加封,南诏王曾多次遣子弟入唐学习。

唐朝的边疆管理机构主要是大都护府、都督府、羁縻州(边远少数民族地区所置之州),主要有——西北:安西、北庭都护府; 北方:安北、单于都护府;东北:安东都护府; 南方:安南都护府。(大都护府直管都督府、羁縻州)

2.两宋时期

▲ 辽、宋、夏政权并立形势图

▲ 宋、金、夏政权并立形势图

(1)两宋时期民族政权并立

(2)两宋时期的民族关系

①宋朝先后与契丹族建立的辽、党项族建立的西夏、女真族建立的金长期并立。

②辽、西夏、金、大理等政权都吸收了中原王朝的政治制度、治理经验和文化。

③在局部政权割据、争战状态下,各民族间的交往交流交融也从没有中断过。

三、元明清时期的民族关系

学习聚焦

元朝结束了长期多个政权并存的局面,完成了全国的统一。统一多民族国家在明清时期得到进一步巩固和发展。

元朝

元朝结束了长期多个政权并存的局面,完成了全国的统一。

1.完成统一

▲ 元朝疆域

2.元朝巩固统一多民族国家的措施

①“行汉法”(用儒学治国)

②推行民族差别政策(四等人制)③设宣政院对西藏地方实行有效的行政管理。

④元世祖忽必烈封八思巴为帝师,领宣政院事,代表中央政府管理佛教和藏族事务。

⑤建立行省制,加强中央集权。

第一等 蒙古人 蒙古族

第二等 色目人 指蒙古以外的西北、西域各族人

第三等 汉人 指北方的汉族,包括入居中原的契丹、女真

第四等 南人 原南宋统治区的居民

帝师是元朝政府赐给西藏上层僧人的最高封号。此印为元成宗赐给第五任帝师乞剌斯八斡节儿的印信。

▲ 大元帝师统领诸国僧尼中兴释教之印及印文

明朝

①设中央机构:礼部、鸿胪寺、提督四夷馆(负责培养各种民族文字翻译人才)

②修长城,置“九边”:在西起嘉峪关、东到鸭绿江一线,修筑长城,防范蒙古骑兵入境袭扰,并沿长城布置系列军镇,号“九边”。

③开放马市:在辽东、宣府、大同等地开放马市,与蒙古、女真各族开展贸易。

④设都司、卫、所和土司:管理东北、西北、西南少数民族。

⑤敕封“法王”:敕封西藏僧俗领袖为“王”,管辖西藏。

▲ 明朝长城与九边重镇示意图

思考点 军事防御的长城,为什么不能完全隔断长城内外的交流

清朝

①设立理藩院管理边疆民族事务;

②通过满蒙联姻,加强对漠南蒙古的控制;

③通过军事斗争平定漠西蒙古准噶尔部叛乱,土尔扈特部回归祖国,巩固了西北边疆;

④分别册封五世达赖与五世班禅为“达赖喇嘛”和“班禅额尔德尼”,在青海、西藏地区设西宁办事大臣、驻藏办事大臣;

⑤在西南,沿袭土司制度,后来逐渐进行“改土归流”,废除世袭土官,选派有任期的流官进行管理。

乌利雅苏台

(北京)

喇 萨

清

▲ 清朝疆域图(1820年)

▲ 驻藏大臣令牌

互市

战争

和亲

管辖

册封

会盟

①秦汉与匈奴战争(蒙恬、卫青、霍去病、窦宪);

②清朝通过军事斗争平定漠西蒙古准噶尔部叛乱。

①西汉初期对匈奴的最主要策略,与匈奴政治联姻;

②唐朝文成公主和金城公主入藏。

唐蕃会盟“和同为一家”

隋朝封谯国夫人;唐朝册封南诏王;清朝册封达赖和班禅。

宋辽夏金时期民族之间的互市和明朝与西藏茶马贸易。

历朝历代重视加强对边疆地区的行政管辖。

小结1:中国古代处理民族关系的重要方式

小结2:中国古代对边疆地区的行政管辖

N

唐朝:安北都护府

单于都护府

清朝:设乌里雅

苏台将军

汉朝:设乌桓校尉

唐朝:设安东大都护府

元朝:设辽阳行省

明朝:设奴儿干都司

清朝:设黑龙江、吉林、辽

宁三个将军辖区

元朝:设澎湖巡检司

清朝:设台湾府,隶属福建

省。(1885年,清政

府改设台湾行省)

汉朝:设西域都护府

唐朝:设安西都护府

和北庭都护府

清朝:平定大、小和卓叛

乱,设伊犁将军

唐朝:册封南诏王

元朝:设宣政院

明朝:设土司

清朝:册封达赖班禅

设驻藏大臣

秦汉:设郡、县

隋朝:封谯国夫人

唐朝:设安南大都

护府

在中国古代漫长的历史进程中,各民族之间有战有和,以和为主; 既冲突,又融合,以相互交往交流交融为主。

秦汉的统一开启了多民族国家的新阶段;魏晋南北朝隋唐时期,北方民族大批进入中原大批北民南迁,加速了民族融合;元明清三代是统一多民族国家最后形成和确立的时期。

小结3:民族融合是中国古代民族关系的主流

二、中国古代的对外交往

学习聚焦

秦汉以来,中国与外部世界的交往规模不断扩大,对外关系在明清肘期发生重大转变。

中国是亚洲东部的文明古国,在历史上与世界许多地区有过程度不同的交往。早在先秦时期,以中原为核心的华夏文明与域外有广泛的交往交流。秦汉时期,中国与外部世界的交往扩大。

思考:

中国古代对外交往的有哪些重要史实和特点?

时间 交往史实

先秦 以中原为核心的华夏文明与域外有广泛的交往交流。

汉 开通海、陆丝绸之路(甘英奉西城都护班超之命出使大秦;光武帝刘秀赐“汉委(倭)奴国王”金印一枚)。

隋 裴矩掌管通商事务;常骏从南海郡出航到达赤土国;海路交流活跃。

唐 与大食国接触,使包括造纸术在内的中国技术传到了阿拉伯地区;海路交流活跃;日本派遣唐使近20次(遣唐使井真成)。

宋 海上丝路发达(北方陆路交通阻隔);广州、明州、泉州三大港口。

元 海路两路通道都很通畅;马可·波罗来华,后来留下《马可·波罗行纪》

明 闭关锁国;朝贡贸易;民间贸易和走私贸易屡禁不绝。

清 订立《尼布楚条约》;马夏尔尼使团来华;闭关锁国(只开放“十三行”)

交往

▲“汉委(倭)奴国王”金印及印文

此印1784年出土于日本,现藏于日本福冈市博物馆。

史料阅读 倭在韩东南大海中,依山岛为居,凡百余国……使驿通于汉者三十许国,国皆称王,世世传统……建试中元二年,倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也。光武赐以印绶。

——《后汉书·东夷列传》

▲ 井真成墓志拓片

史料阅读 2004年,西安发现734年逝世于中国的遣唐使井真成的墓志。墓志写道: 公姓井,字真成,国号日本。才称天纵,故能衔命远邦,驰骋上国。蹈礼乐,袭衣冠,束带立朝,难与俦(chóu)矣。岂图强学不倦,问道未终,壑遇移舟,隙逢奔驷,以开元廿二年正月 日,乃终于官弟(第),春秋卅六。皇上哀伤,追崇有典,诏赠尚衣奉御,葬令官给。

▲ 马可 · 波罗往返示意图

泉州

▲ 乾隆帝在热河接见英使马戛尔尼情形

特点

①对外交往内容丰富:有政治交往、经济交流和文化交流

②对外交通路线发达:有路上丝绸之路和海上丝绸之路

③对外交往主要目的:建立友好关系,重礼仪讲和平

④对外政策发展趋势:由开放走向闭关锁国

⑤对外交往思想理念:“华夏中心”“天朝上国”

意义

①有利于建立和平友好的国际环境

②有利于中华文明对外传播

③有利于促进世界经济文化的交流与发展

学思之窗 (明)隆庆改元,福建巡抚都御史涂泽民请开海禁,准贩东西洋……隆庆六年,郡守罗青霄……议征商税,以及贾舶……万历三年,中丞刘尧诲请税舶以充兵饷,岁额六千……于时商引俱海防官管给,每引征税有差,名曰引税。(东西洋每引税银三两……其后加增东西洋税银六两……)

——张燮《东西洋考》卷7《饷税考》

国朝(指清朝)设关之初,番舶入市者仅二十余柁。至则劳以牛酒,令牙行主之,沿明之习,命曰“十三行”。舶长曰“大班”,次曰“二班”,得居停“十三行”,余悉守舶……乾隆初年,洋行有二十家……至(乾隆)二十五年,洋商立“公行”,专办夷船货税,谓之“外洋行”……

——梁廷枏 (nán)《粤海关志》卷25《行商》

阅读资料,想一想:明清时期政府对民间海外贸易是如何管控的?

问题探究

结合所学内容,探讨历代各民族之间以哪些方式交往交流交融。

学习拓展

唐朝国力强盛,首都长安是世界上最繁华的国际性大都市之一。查找资料,了解这个说法的依据。

(2020·浙江高考·4)中国境内各民族既是中华文明的创造者,又是文明成果的传播者。以气贯苍穹之势矗立在世界屋脊上的布达拉宫,以其藏汉合璧的风格有力地佐证了民族团结协作的精神。下列项中能够反映这一精神的是A.因地制宜,与自然环境融为一体B.鲜明的红白色彩与高低错落的布局和谐组合C.木雕伏兽与人面狮身巧妙融合D.木石结构的碉楼建筑与藻井、斗拱形式的有机结合

链接高考

D

自古以来中国是一个多民族国家,为加强对少数民族地区的管理,历代王朝采取了一系列的措施。下列管理民族事务的机构属于中央官署的是( )

①典客 ②宣政院 ③秦朝的“道” ④鸿胪寺

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①③④

课堂练习

B

当匈奴浑邪王率部来归时,汉武帝不仅封其为侯,还分置

五个属国,并特许“因其故俗”。汉武帝的这种做法( )

A.消除了北方边患的威胁

B.推动了少数民族的封建化

C.导致王国势力对抗中央

D.有利于多民族国家的统一

课堂练习

D

汉武帝时张骞出使西域,远至今中亚阿姆河流域,受到渴望与汉通使往来的大宛等国的欢迎。其间,汉设置河西四郡,打通了与西域的直接交通。张骞在出使过程中所获得的信息对打开丝绸之路和建立中国与西方的联系起到了关键作用。据此可知,张骞出使西域的功绩是( )

A.开辟了沟通中西的丝绸之路

B.建立了汉朝与西方的联系

C.确立了汉朝对西域的管辖权

D.开启了中国与中亚的交往

课堂练习

D

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理