第10课 当代中国的法治与精神文明建设 课件(26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课 当代中国的法治与精神文明建设 课件(26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-01 11:10:24 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

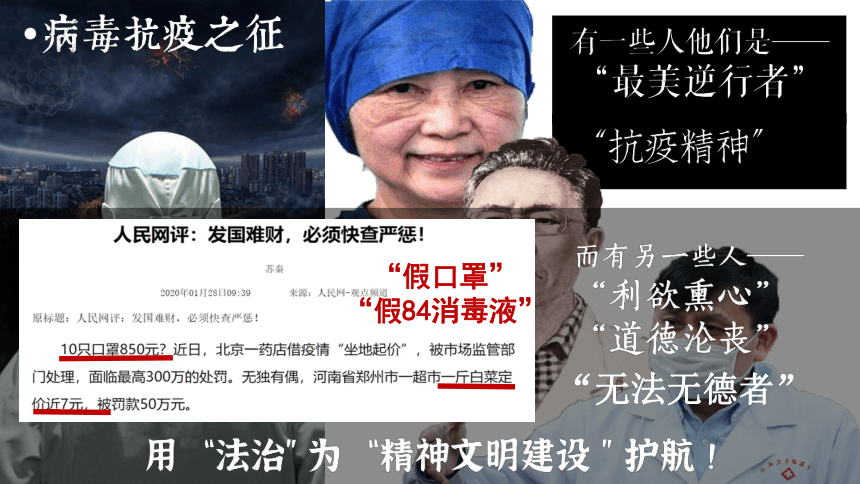

“假口罩”

“假84消毒液”

“无法无德者”

【课标要求】通过本单元学习,了解古代中国法律、礼教并用的治理手段,了解近代西方法律的渊源和基本特征,以及当代中国的法制建设和精神文明建设成就。

第10课

当代中国的法治与精神文明建设

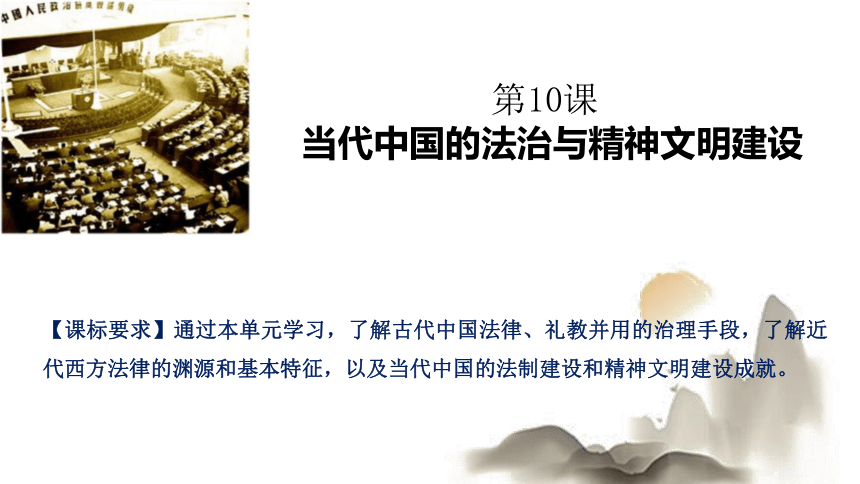

法律与教化是社会治理的重要工具。法律着眼于防范与惩处,教化着眼于教育与引导,两者相辅相成。

中国古代法律最早成文于春秋时期,确立于秦,成熟于隋唐,形成了中华法系,礼法结合是中华法系的重要特点。新中国成立后,法治建设取得显著成就,形成了中国特色社会主义法律体系,全面推进依法治国;社会主义精神文明建设取得新成就,形成了社会主义核心价值观。

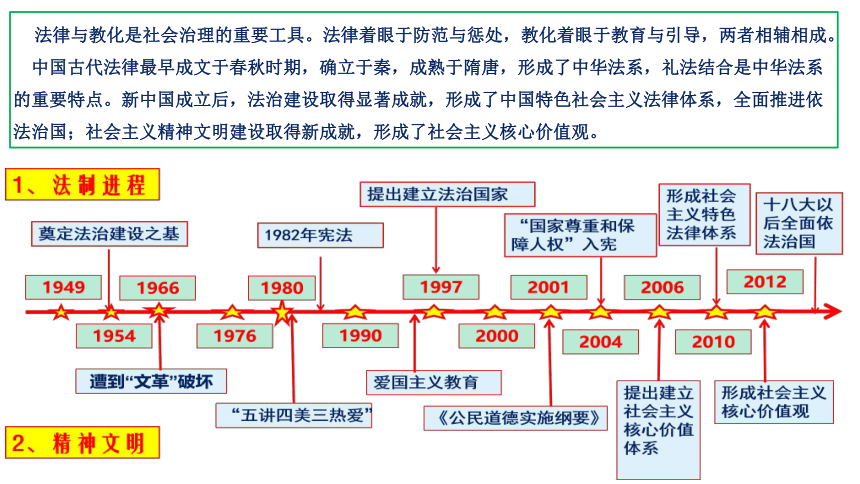

一、新中国的法治建设进程

1、新中国法制建设的初创时期

(2)新中国法制建设初创时期的成就:

(1)性质:社会主义法制是社会主义国家实施的体现广大人民意志的法律制度。

①1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过了《共同纲领》等文件,开始了中华人民共和国法治建设的进程;

②20世纪50年代,制定了《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国土地改革法》等法律、法令。

③1954年,第一届全国人民代表大会第一次会议制定了《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国国务院组织法》《中华人民共和国人民法院组织法》《中华人民共和国人民检察院组织法》。

(3)意义:

确立了社会主义中国的政治制度、立法制度、司法制度,初步奠定了中国法治建设的基础。

2、文革时期的法制概况:

“文革”时期,社会主义法制遭到严重破坏,人权遭践踏。

1967年8月5日,在中南海院内经受了又一次被打得鼻青脸肿“坐喷气式飞机”的残酷批斗之后,刘少奇手拿《中华人民共和国宪法》抗议道:“你们怎样对待我个人,这无关紧要,但我是中华人民共和国主席,我要捍卫国家主席的尊严。谁罢免了我国家主席?要审判,也要通过人民代表大会。我个人也是一个公民,宪法保障每一个公民的人身权利不受侵犯,破坏宪法的人是要受到法律的严厉制裁的!”

背景:①“文化大革命”十年动乱,社会主义法制遭到严重破坏。

②1978年,中共十一届三中全会召开,加强社会主义法制建设

(1)20世纪80年代前后

中共十一届三中全会召开

3、改革开放后法治化建设的新发展

③法制建设“十六字方针”的提出

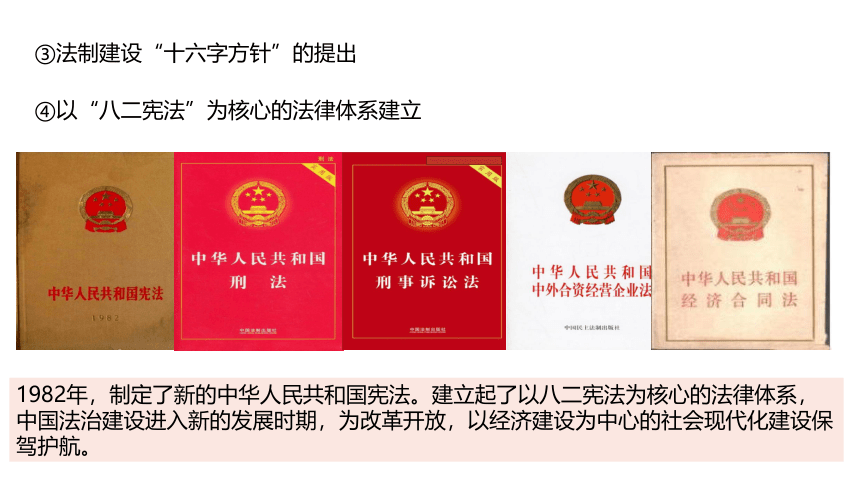

④以“八二宪法”为核心的法律体系建立

1982年,制定了新的中华人民共和国宪法。建立起了以八二宪法为核心的法律体系,中国法治建设进入新的发展时期,为改革开放,以经济建设为中心的社会现代化建设保驾护航。

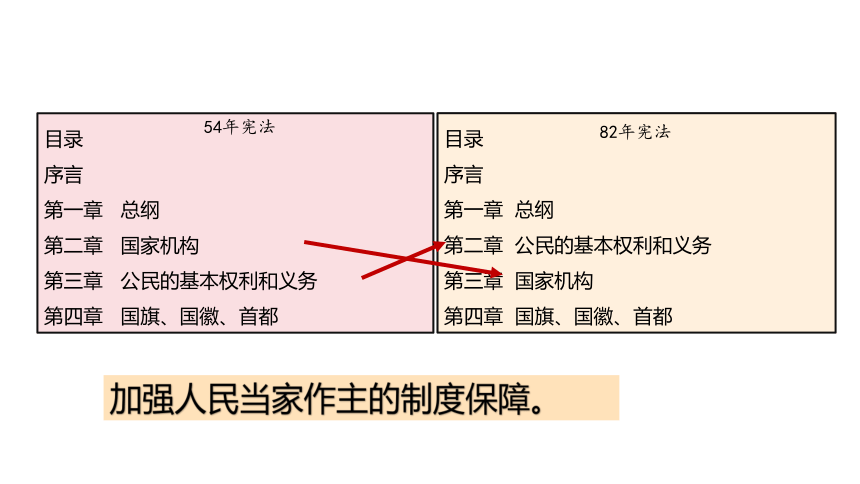

目录

序言

第一章 总纲

第二章 国家机构

第三章 公民的基本权利和义务

第四章 国旗、国徽、首都

54年宪法

目录

序言

第一章 总纲

第二章 公民的基本权利和义务

第三章 国家机构

第四章 国旗、国徽、首都

82年宪法

思考:五四宪法与八二宪法的不同 为什么?

加强人民当家作主的制度保障。

①1997年的中共十五大报告第一次完整地提出要“依法治国,建设社会主义法治国家”,将以往的“法制” 改为“法治”。

②1999年和2004年,《中华人民共和国宪法修正案》先后将“实行依法治国,建设社会主义法治国家”和“国家尊重和保障人权”写入宪法,法治建设得到进一步加强。

③到2010年,我国形成了中国特色社会主义法律体系。

(2)20世纪90年代以来

背景:20世纪90年代,中国全面推进社会主义市场经济建设,对法治建设提出了更高的要求。

法治建设的成就:

“法制”通常是指一国的法律和制度,是立法、执法和守法的总称,是指统治阶级实现其“法治”的一种重要工具和手段;“法治”是指一种治国的理论、原则和方法。

一字之改,其对依法治国的重大意义在于:目标更明确,使之有了必然的精神内容;将更严格地遵守执法原则;从重视制度建设,发展为既重视制度,又重视国家法律制度的贯彻实施。

①中共十八大以来,党领导人民全面依法治国,加强宪法实施和监督,维护宪法权威;推进科学立法、民主立法、依法立法,以良法促进发展、保障善治;做到依法治国、依法执政、依法行政共同推进,法治国家、法治政府、法治社会一体建设;深化司法改革,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

②我国切实贯彻落实科学立法、严格执法、公正司法、全民守法的依法治国方针,推进国家治理体系和治理能力现代化,全面依法治国进入一个新阶段。

(3)中共十八大(2012年)以来:法治建设的完善,全面推进依法治国

③2018年十三届全国人大一次会议通过《中华人民共和国宪法修正案》,把中共十九大确定的重大理论观点和重大方针政策,特别是习近平新时代中国特色社会主义思想载入宪法,体现了党和国家事业发展的新成就、新经验、新要求。

④2020年5月,十三届全国人大三次会议通过了《中华人民共和国民法典》

《中华人民共和国民法典》是新中国第一部以法典命名的法律,在法律体系中居于基础性地位,被称为“社会生活的百科全书”,也是市场经济的基本法。

是一部体现我国社会主义性质、符合人民利益和愿望、顺应时代发展要求的民法典;是一部体现对生命健康、财产安全、 人格尊严等各方面权利平等保护的民法典。是一部具有鲜明中国特色、实践特色、时代特色的民法典。

1997年,党的十五大

1999年,九届全国人大二次会议

2002年,党的十六大

2011年,十一届全国人大四次会议

正式提出“依法治国,建设社会主义法治国家”。标志着中国共产党关于社会主义法治问题的认识实现了从“社会主义法制”向“中国特色社会主义法治”的重大转变

将“依法治国,建设社会主义法治国家”基本方略以宪法形式规定下来

提出“坚持依法执政,实施党对国家和社会的领导”,在党的历史上第一次提出党“依法执政”

宣布“以宪法为统帅,以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干,由法律、行政法规、地方性法规等多个层次的法律规范构成的中国特色社会主义法律体系已经形成”,标志着中国特色社会主义法律制度体系的基本成型

中国特色社会主义法治建设

1、社会主义革命和建设时期

雷锋

时传祥

焦裕禄

王进喜

孟泰

发扬革命传统和艰苦奋斗的精神,涌现出大批英雄模范集体个人

二、社会主义精神文明建设

影响:在全社会形成了健康向上的道德风尚,热爱党、热爱社会主义的政治氛围,关心集体、无私奉献、全心全意为人民服务的行动准则,互相关心、互相爱护、互相帮助的新型人际关系,极大地激发了人民的热情和干劲。

2.改革开放后

(1)20世纪80年代:“五讲四美三热爱”

社会主义精神文明建设的根本任务:是适应社会主义现代化建设的需要,培育有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民,提高整个中华民族的思想道德素质和科学文化素质。

——中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议(1986年)

讲文明、讲礼貌、讲卫生、讲秩序、讲道德

心灵美、语言美、行为美、环境美

热爱祖国、热爱社会主义、热爱中国共产党

四有公民

2、改革开放后的精神文明建设:

2.改革开放后

(2)20世纪90年代:

①创建文明城市、文明村镇、文明行业,三大系列创建活动为社会风气的好转起到积极的促进作用。

②爱国主义教育

1994年,中共中央先后颁布了《爱国主义教育实施纲要》《关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》把爱国主义教育作为加强精神文明建设的基础工程加以推进。

2.开展爱国主义教育的目的,是要振奋民族精神,增强民族凝聚力,树立民族自尊心和自豪感,巩固和发展最广泛的爱国统一战线,把人民群众的爱国热情引导和凝聚到建设有中国特色的社会主义伟大事业上来,引导和凝聚到为祖国的统一、繁荣和富强作贡献上来,做有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民,为实现四化、振兴中华的共同理想团结奋斗。

……

4.爱国主义教育必须坚持对外开放的原则。爱国主义决不是狭隘的民族主义,我们既要继承和发扬中华民族的优秀成果,也要学习和吸收世界各国包括资本主义发达国家所创造的一切文明成果。只有这样,中国人民才能和各国人民一道,为促进世界和平和人类进步作出贡献。

——《爱国主义教育实施纲要》1994.8.23

开展爱国主义教育的目的,是要振奋民族精神,增强民族凝聚力,树立民族自尊心和自豪感,巩固和发展最广泛的爱国统一战线,把人民群众的爱国热情引导和凝聚到建设有中国特色的社会主义伟大事业上来,引导和凝聚到为祖国的统一、繁荣和富强作贡献上来,做有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民,为实现四化、振兴中华的共同理想团结奋斗。 ——《爱国主义教育实施纲要》

随着改革开放和现代化建设事业的深入发展,社会主义精神文明建设呈现出积极健康向上的良好态势,公民道德建设迈出了新的步伐。爱国主义、集体主义、社会主义思想日益深入人心……社会道德风尚发生了可喜变化,中华民族的传统美德与体现时代要求的新的道德观念相融合,成为我国公民道德建设发展的主流。 ——《公民道德建设实施纲要》

③2001年推进公民道德建设,从以德治国的高度进一步规划思想道德建设;

2006.10

2007.10

中共十六届六中全会:第一次提出建设社会主义核心价值体系的战略任务。

中共十七大:“社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现。”

2012.11

中共十八大:进一步提炼、概括,形成简明扼要、便于传播和弘扬的“社会主义核心价值观”。

国家层面:是国家的建设目标,居最高层次,起统领作用

社会层面:是我们党矢志不渝、长期实践的核心价值理念。

个人层面:是公民基本道德规范,评价道德行为的基本标准

④社会主义核心价值体系的形成:

践行社会主义核心价值观道德模范

社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现,凝结若全体人民共同的价值追求;是增强民族凝聚力和向心力的纽带;是推进全面深化改革的强大正能量;是社会和谐的价值支撑;是国家文化软实力的内核。

培育和践行社会主义核心价值观是落实基本方略的新举措,是掌握意识形态话语权的新需要,是提升文化软实力的新策略。

⑤培育和践行社会主义核心价值观的重要意义:

中学生的我们……

积极参与法制教育,拓展法律知识

认真学习科学文化知识,提升个人综合素养

争做“知法、守法、护法”合格公民

依法行使公民权利,自觉履行公民义务

用法律保护自己!

树立和维护法律权威,相信法律的力量

争做“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”青年

尊重社会公共秩序,增强社会责任感,积极参加文明创建公益活动

坚决反对和制止有损城市文明创建活动的不文明行为

从小事做起,从一点一滴做起,由易到难,由远及近,把社会主义核心价值观变成日常的行为准则,就能为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚强大的精神力量!

阶段 特征

新中国成立初期到60年代中期

中共十一届三中全会到中共十六届三中全会前

中共十六届六中 全会以后

新中国成立以来精神文明建设的三个阶段

①除旧布新 ②为建设新中国服务 ③面向广大工农兵群众

①结合历史的优良传统,注重革命传统教有。②结合现代化建设的实际,围绕实现四个现代化的目标,力求以丰硕的精神文化成果来激发广大群众的社会主义积极性。③结合新时期的新情况、新问题,重在解决实际问题,即努力进行爱国主义、集体主义、公民道德教育,引导人们牢固树立中国特色社会主义的共同理想和信念。

①提出建设社会主义核心价值体系的战略任务。

②中共十八大做了进一步提炼、概括,形成简明扼要、便于传播和弘扬的社会主义核心价值观。

初步奠基

法治建设进程

精神文明建设

严重破坏

形成体系

全面推进

20世纪50年代颁布《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国土地改革法》等

“文化大革命”时期

十一届三中全会召开

“十六字”方针;1982年新宪法;十五大提出“依法治国”

2010年

中共“十八大”以来

社会主义革命和建设时期

20世纪80年代

20世纪90年代

中共“十八大”以来

健康向上;热爱党、热爱社会主义;关心集体、无私奉献、全心全意

“五讲四美三热爱”

爱国主义教育

社会主义核心价值观

转折时期

“假口罩”

“假84消毒液”

“无法无德者”

【课标要求】通过本单元学习,了解古代中国法律、礼教并用的治理手段,了解近代西方法律的渊源和基本特征,以及当代中国的法制建设和精神文明建设成就。

第10课

当代中国的法治与精神文明建设

法律与教化是社会治理的重要工具。法律着眼于防范与惩处,教化着眼于教育与引导,两者相辅相成。

中国古代法律最早成文于春秋时期,确立于秦,成熟于隋唐,形成了中华法系,礼法结合是中华法系的重要特点。新中国成立后,法治建设取得显著成就,形成了中国特色社会主义法律体系,全面推进依法治国;社会主义精神文明建设取得新成就,形成了社会主义核心价值观。

一、新中国的法治建设进程

1、新中国法制建设的初创时期

(2)新中国法制建设初创时期的成就:

(1)性质:社会主义法制是社会主义国家实施的体现广大人民意志的法律制度。

①1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过了《共同纲领》等文件,开始了中华人民共和国法治建设的进程;

②20世纪50年代,制定了《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国土地改革法》等法律、法令。

③1954年,第一届全国人民代表大会第一次会议制定了《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国国务院组织法》《中华人民共和国人民法院组织法》《中华人民共和国人民检察院组织法》。

(3)意义:

确立了社会主义中国的政治制度、立法制度、司法制度,初步奠定了中国法治建设的基础。

2、文革时期的法制概况:

“文革”时期,社会主义法制遭到严重破坏,人权遭践踏。

1967年8月5日,在中南海院内经受了又一次被打得鼻青脸肿“坐喷气式飞机”的残酷批斗之后,刘少奇手拿《中华人民共和国宪法》抗议道:“你们怎样对待我个人,这无关紧要,但我是中华人民共和国主席,我要捍卫国家主席的尊严。谁罢免了我国家主席?要审判,也要通过人民代表大会。我个人也是一个公民,宪法保障每一个公民的人身权利不受侵犯,破坏宪法的人是要受到法律的严厉制裁的!”

背景:①“文化大革命”十年动乱,社会主义法制遭到严重破坏。

②1978年,中共十一届三中全会召开,加强社会主义法制建设

(1)20世纪80年代前后

中共十一届三中全会召开

3、改革开放后法治化建设的新发展

③法制建设“十六字方针”的提出

④以“八二宪法”为核心的法律体系建立

1982年,制定了新的中华人民共和国宪法。建立起了以八二宪法为核心的法律体系,中国法治建设进入新的发展时期,为改革开放,以经济建设为中心的社会现代化建设保驾护航。

目录

序言

第一章 总纲

第二章 国家机构

第三章 公民的基本权利和义务

第四章 国旗、国徽、首都

54年宪法

目录

序言

第一章 总纲

第二章 公民的基本权利和义务

第三章 国家机构

第四章 国旗、国徽、首都

82年宪法

思考:五四宪法与八二宪法的不同 为什么?

加强人民当家作主的制度保障。

①1997年的中共十五大报告第一次完整地提出要“依法治国,建设社会主义法治国家”,将以往的“法制” 改为“法治”。

②1999年和2004年,《中华人民共和国宪法修正案》先后将“实行依法治国,建设社会主义法治国家”和“国家尊重和保障人权”写入宪法,法治建设得到进一步加强。

③到2010年,我国形成了中国特色社会主义法律体系。

(2)20世纪90年代以来

背景:20世纪90年代,中国全面推进社会主义市场经济建设,对法治建设提出了更高的要求。

法治建设的成就:

“法制”通常是指一国的法律和制度,是立法、执法和守法的总称,是指统治阶级实现其“法治”的一种重要工具和手段;“法治”是指一种治国的理论、原则和方法。

一字之改,其对依法治国的重大意义在于:目标更明确,使之有了必然的精神内容;将更严格地遵守执法原则;从重视制度建设,发展为既重视制度,又重视国家法律制度的贯彻实施。

①中共十八大以来,党领导人民全面依法治国,加强宪法实施和监督,维护宪法权威;推进科学立法、民主立法、依法立法,以良法促进发展、保障善治;做到依法治国、依法执政、依法行政共同推进,法治国家、法治政府、法治社会一体建设;深化司法改革,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

②我国切实贯彻落实科学立法、严格执法、公正司法、全民守法的依法治国方针,推进国家治理体系和治理能力现代化,全面依法治国进入一个新阶段。

(3)中共十八大(2012年)以来:法治建设的完善,全面推进依法治国

③2018年十三届全国人大一次会议通过《中华人民共和国宪法修正案》,把中共十九大确定的重大理论观点和重大方针政策,特别是习近平新时代中国特色社会主义思想载入宪法,体现了党和国家事业发展的新成就、新经验、新要求。

④2020年5月,十三届全国人大三次会议通过了《中华人民共和国民法典》

《中华人民共和国民法典》是新中国第一部以法典命名的法律,在法律体系中居于基础性地位,被称为“社会生活的百科全书”,也是市场经济的基本法。

是一部体现我国社会主义性质、符合人民利益和愿望、顺应时代发展要求的民法典;是一部体现对生命健康、财产安全、 人格尊严等各方面权利平等保护的民法典。是一部具有鲜明中国特色、实践特色、时代特色的民法典。

1997年,党的十五大

1999年,九届全国人大二次会议

2002年,党的十六大

2011年,十一届全国人大四次会议

正式提出“依法治国,建设社会主义法治国家”。标志着中国共产党关于社会主义法治问题的认识实现了从“社会主义法制”向“中国特色社会主义法治”的重大转变

将“依法治国,建设社会主义法治国家”基本方略以宪法形式规定下来

提出“坚持依法执政,实施党对国家和社会的领导”,在党的历史上第一次提出党“依法执政”

宣布“以宪法为统帅,以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干,由法律、行政法规、地方性法规等多个层次的法律规范构成的中国特色社会主义法律体系已经形成”,标志着中国特色社会主义法律制度体系的基本成型

中国特色社会主义法治建设

1、社会主义革命和建设时期

雷锋

时传祥

焦裕禄

王进喜

孟泰

发扬革命传统和艰苦奋斗的精神,涌现出大批英雄模范集体个人

二、社会主义精神文明建设

影响:在全社会形成了健康向上的道德风尚,热爱党、热爱社会主义的政治氛围,关心集体、无私奉献、全心全意为人民服务的行动准则,互相关心、互相爱护、互相帮助的新型人际关系,极大地激发了人民的热情和干劲。

2.改革开放后

(1)20世纪80年代:“五讲四美三热爱”

社会主义精神文明建设的根本任务:是适应社会主义现代化建设的需要,培育有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民,提高整个中华民族的思想道德素质和科学文化素质。

——中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议(1986年)

讲文明、讲礼貌、讲卫生、讲秩序、讲道德

心灵美、语言美、行为美、环境美

热爱祖国、热爱社会主义、热爱中国共产党

四有公民

2、改革开放后的精神文明建设:

2.改革开放后

(2)20世纪90年代:

①创建文明城市、文明村镇、文明行业,三大系列创建活动为社会风气的好转起到积极的促进作用。

②爱国主义教育

1994年,中共中央先后颁布了《爱国主义教育实施纲要》《关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》把爱国主义教育作为加强精神文明建设的基础工程加以推进。

2.开展爱国主义教育的目的,是要振奋民族精神,增强民族凝聚力,树立民族自尊心和自豪感,巩固和发展最广泛的爱国统一战线,把人民群众的爱国热情引导和凝聚到建设有中国特色的社会主义伟大事业上来,引导和凝聚到为祖国的统一、繁荣和富强作贡献上来,做有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民,为实现四化、振兴中华的共同理想团结奋斗。

……

4.爱国主义教育必须坚持对外开放的原则。爱国主义决不是狭隘的民族主义,我们既要继承和发扬中华民族的优秀成果,也要学习和吸收世界各国包括资本主义发达国家所创造的一切文明成果。只有这样,中国人民才能和各国人民一道,为促进世界和平和人类进步作出贡献。

——《爱国主义教育实施纲要》1994.8.23

开展爱国主义教育的目的,是要振奋民族精神,增强民族凝聚力,树立民族自尊心和自豪感,巩固和发展最广泛的爱国统一战线,把人民群众的爱国热情引导和凝聚到建设有中国特色的社会主义伟大事业上来,引导和凝聚到为祖国的统一、繁荣和富强作贡献上来,做有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民,为实现四化、振兴中华的共同理想团结奋斗。 ——《爱国主义教育实施纲要》

随着改革开放和现代化建设事业的深入发展,社会主义精神文明建设呈现出积极健康向上的良好态势,公民道德建设迈出了新的步伐。爱国主义、集体主义、社会主义思想日益深入人心……社会道德风尚发生了可喜变化,中华民族的传统美德与体现时代要求的新的道德观念相融合,成为我国公民道德建设发展的主流。 ——《公民道德建设实施纲要》

③2001年推进公民道德建设,从以德治国的高度进一步规划思想道德建设;

2006.10

2007.10

中共十六届六中全会:第一次提出建设社会主义核心价值体系的战略任务。

中共十七大:“社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现。”

2012.11

中共十八大:进一步提炼、概括,形成简明扼要、便于传播和弘扬的“社会主义核心价值观”。

国家层面:是国家的建设目标,居最高层次,起统领作用

社会层面:是我们党矢志不渝、长期实践的核心价值理念。

个人层面:是公民基本道德规范,评价道德行为的基本标准

④社会主义核心价值体系的形成:

践行社会主义核心价值观道德模范

社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现,凝结若全体人民共同的价值追求;是增强民族凝聚力和向心力的纽带;是推进全面深化改革的强大正能量;是社会和谐的价值支撑;是国家文化软实力的内核。

培育和践行社会主义核心价值观是落实基本方略的新举措,是掌握意识形态话语权的新需要,是提升文化软实力的新策略。

⑤培育和践行社会主义核心价值观的重要意义:

中学生的我们……

积极参与法制教育,拓展法律知识

认真学习科学文化知识,提升个人综合素养

争做“知法、守法、护法”合格公民

依法行使公民权利,自觉履行公民义务

用法律保护自己!

树立和维护法律权威,相信法律的力量

争做“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”青年

尊重社会公共秩序,增强社会责任感,积极参加文明创建公益活动

坚决反对和制止有损城市文明创建活动的不文明行为

从小事做起,从一点一滴做起,由易到难,由远及近,把社会主义核心价值观变成日常的行为准则,就能为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚强大的精神力量!

阶段 特征

新中国成立初期到60年代中期

中共十一届三中全会到中共十六届三中全会前

中共十六届六中 全会以后

新中国成立以来精神文明建设的三个阶段

①除旧布新 ②为建设新中国服务 ③面向广大工农兵群众

①结合历史的优良传统,注重革命传统教有。②结合现代化建设的实际,围绕实现四个现代化的目标,力求以丰硕的精神文化成果来激发广大群众的社会主义积极性。③结合新时期的新情况、新问题,重在解决实际问题,即努力进行爱国主义、集体主义、公民道德教育,引导人们牢固树立中国特色社会主义的共同理想和信念。

①提出建设社会主义核心价值体系的战略任务。

②中共十八大做了进一步提炼、概括,形成简明扼要、便于传播和弘扬的社会主义核心价值观。

初步奠基

法治建设进程

精神文明建设

严重破坏

形成体系

全面推进

20世纪50年代颁布《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国土地改革法》等

“文化大革命”时期

十一届三中全会召开

“十六字”方针;1982年新宪法;十五大提出“依法治国”

2010年

中共“十八大”以来

社会主义革命和建设时期

20世纪80年代

20世纪90年代

中共“十八大”以来

健康向上;热爱党、热爱社会主义;关心集体、无私奉献、全心全意

“五讲四美三热爱”

爱国主义教育

社会主义核心价值观

转折时期

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理