第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(41张PPT)

文档属性

| 名称 | 第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(41张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-12 15:45:51 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

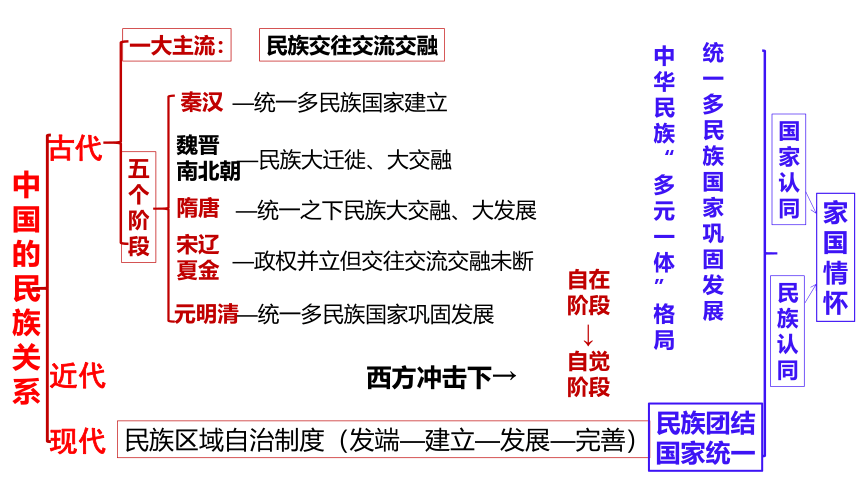

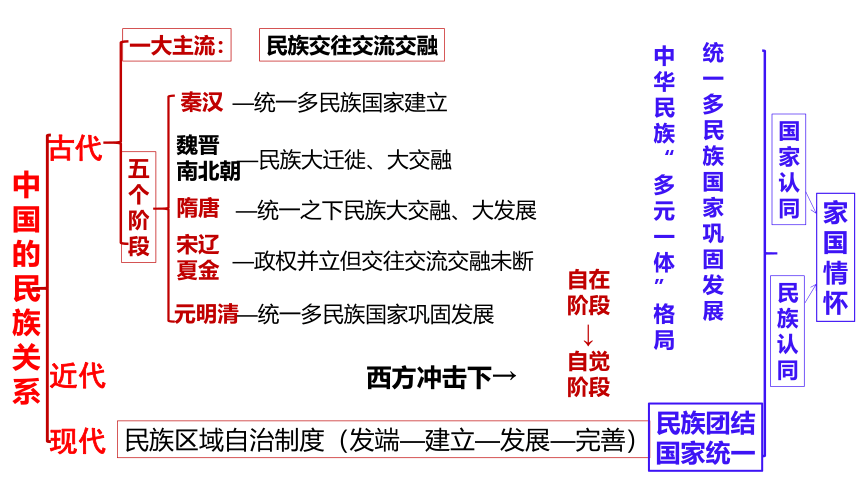

中

国

的

民

族

关

系

古代

近代

现代

一大主流:

民族交往交流交融

—统一多民族国家建立

—民族大迁徙、大交融

—统一之下民族大交融、大发展

—政权并立但交往交流交融未断

—统一多民族国家巩固发展

五

个

阶

段

秦汉

魏晋

南北朝

宋辽

夏金

隋唐

元明清

统

一

多

民

族

国

家

巩固

发展

中

华

民

族

“

多

元

一

体

”

格

局

自在

阶段

↓

自觉

阶段

西方冲击下→

民族区域自治制度(发端—建立—发展—完善)

民

族

认

同

国家

认

同

家

国

情

怀

民族团结

国家统一

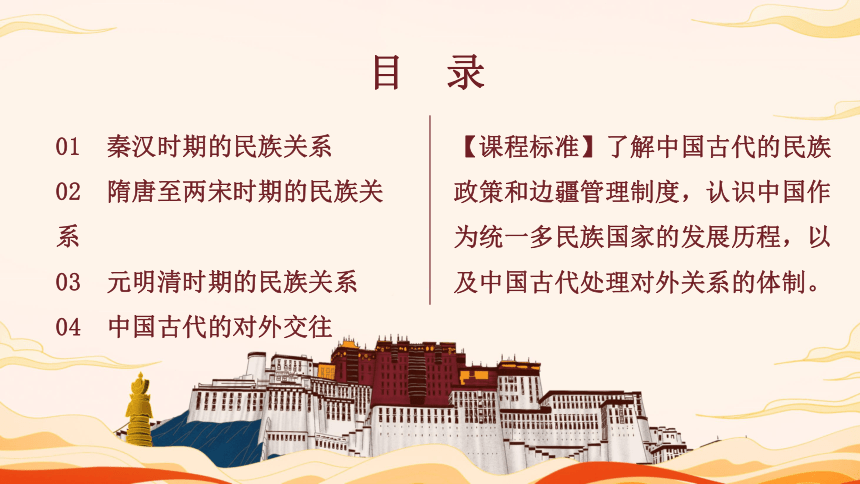

目 录

01 秦汉时期的民族关系

02 隋唐至两宋时期的民族关系

03 元明清时期的民族关系

04 中国古代的对外交往

【课程标准】了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

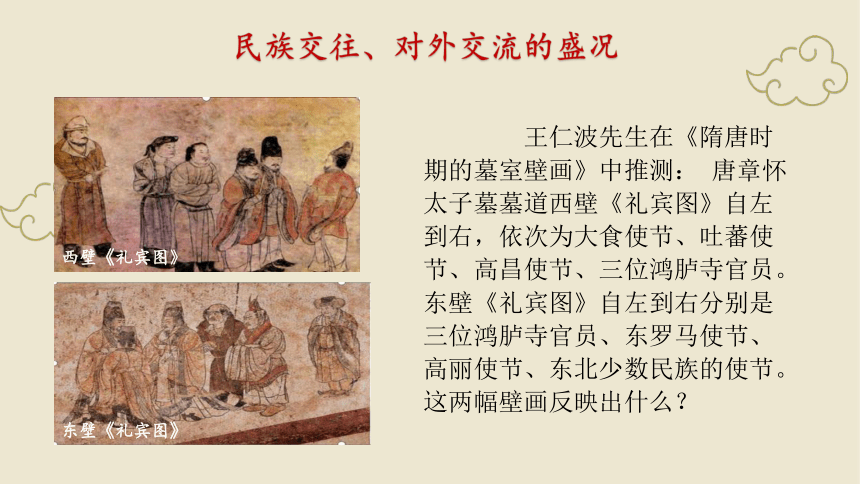

王仁波先生在《隋唐时期的墓室壁画》中推测: 唐章怀太子墓墓道西壁《礼宾图》自左到右,依次为大食使节、吐蕃使节、高昌使节、三位鸿胪寺官员。东壁《礼宾图》自左到右分别是三位鸿胪寺官员、东罗马使节、高丽使节、东北少数民族的使节。这两幅壁画反映出什么?

东壁《礼宾图》

西壁《礼宾图》

民族交往、对外交流的盛况

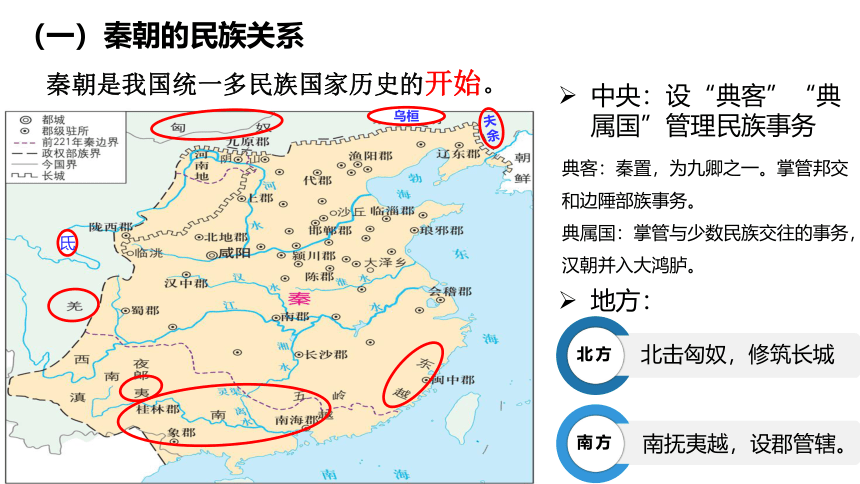

(一)秦朝的民族关系

秦朝是我国统一多民族国家历史的开始。

中央:设“典客”“典属国”管理民族事务

地方:

北方

北击匈奴,修筑长城

南方

南抚夷越,设郡管辖。

典客:秦置,为九卿之一。掌管邦交和边陲部族事务。

典属国:掌管与少数民族交往的事务,汉朝并入大鸿胪。

乌桓

夫余

氐

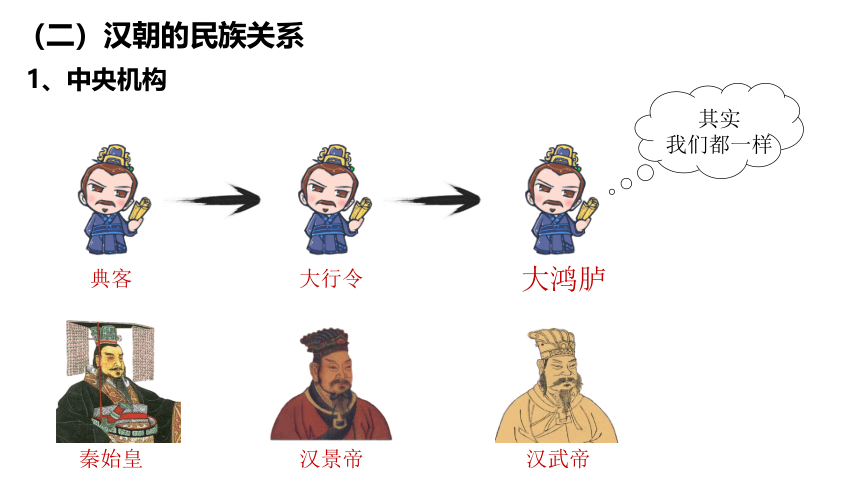

(二)汉朝的民族关系

典客

大行令

大鸿胪

秦始皇

汉景帝

汉武帝

其实

我们都一样

1、中央机构

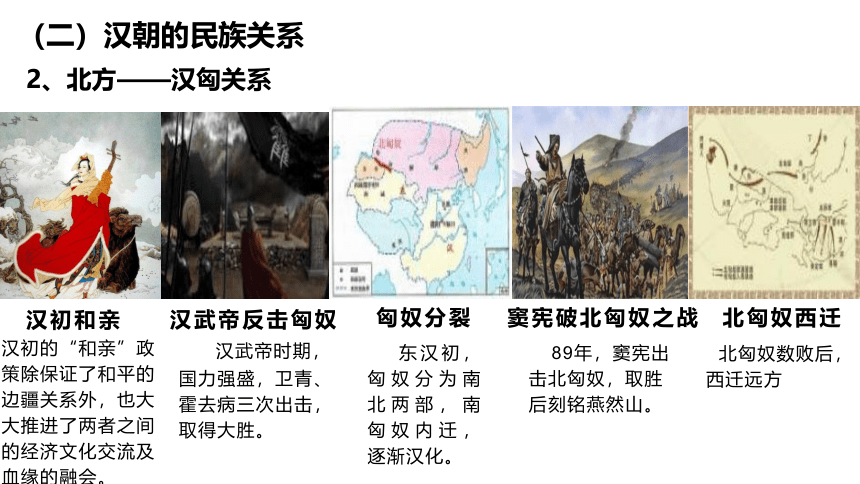

(二)汉朝的民族关系

2、北方——汉匈关系

汉初和亲

汉初的“和亲”政策除保证了和平的边疆关系外,也大大推进了两者之间的经济文化交流及血缘的融会。

汉武帝反击匈奴

汉武帝时期,国力强盛,卫青、霍去病三次出击,取得大胜。

匈奴分裂

东汉初,匈奴分为南北两部,南匈奴内迁,逐渐汉化。

窦宪破北匈奴之战

89年,窦宪出击北匈奴,取胜后刻铭燕然山。

北匈奴西迁

北匈奴数败后,西迁远方

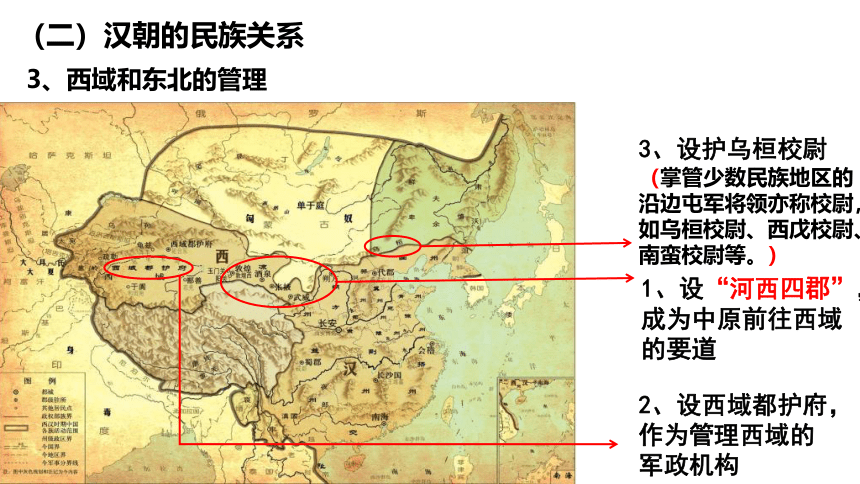

(二)汉朝的民族关系

3、西域和东北的管理

3、设护乌桓校尉(掌管少数民族地区的沿边屯军将领亦称校尉,如乌桓校尉、西戊校尉、南蛮校尉等。)

1、设“河西四郡”,成为中原前往西域的要道

2、设西域都护府,作为管理西域的军政机构

(二)汉朝的民族关系

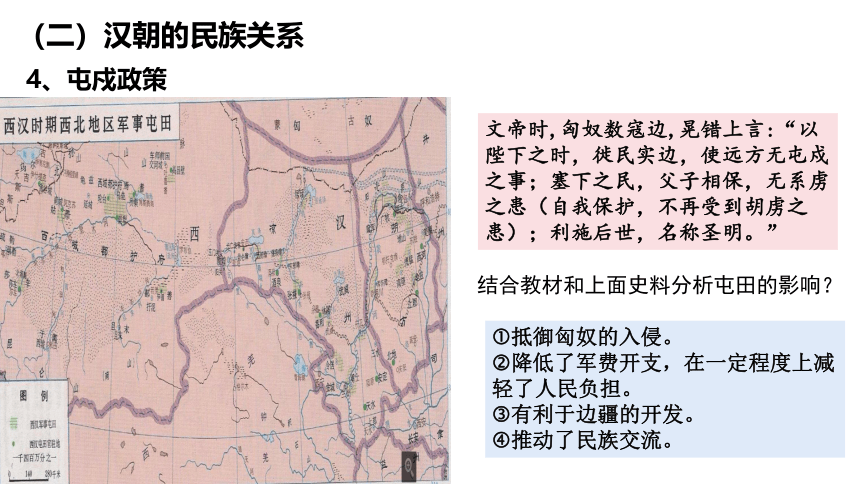

4、屯戍政策

文帝时,匈奴数寇边,晃错上言:“以陛下之时,徙民实边,使远方无屯戍之事;塞下之民,父子相保,无系虏之患(自我保护,不再受到胡虏之患);利施后世,名称圣明。”

结合教材和上面史料分析屯田的影响?

抵御匈奴的入侵。

降低了军费开支,在一定程度上减轻了人民负担。

有利于边疆的开发。

推动了民族交流。

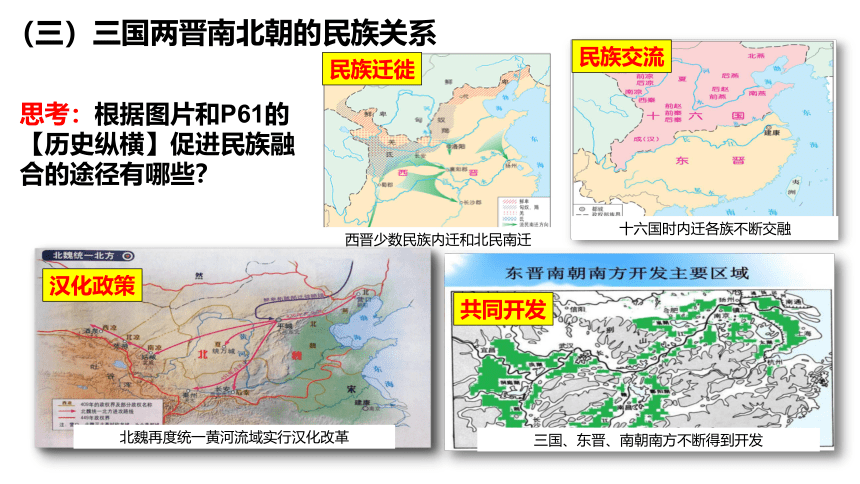

西晋少数民族内迁和北民南迁

十六国时内迁各族不断交融

北魏再度统一黄河流域实行汉化改革

三国、东晋、南朝南方不断得到开发

思考:根据图片和P61的

【历史纵横】促进民族融

合的途径有哪些?

民族迁徙

民族交流

汉化政策

共同开发

(三)三国两晋南北朝的民族关系

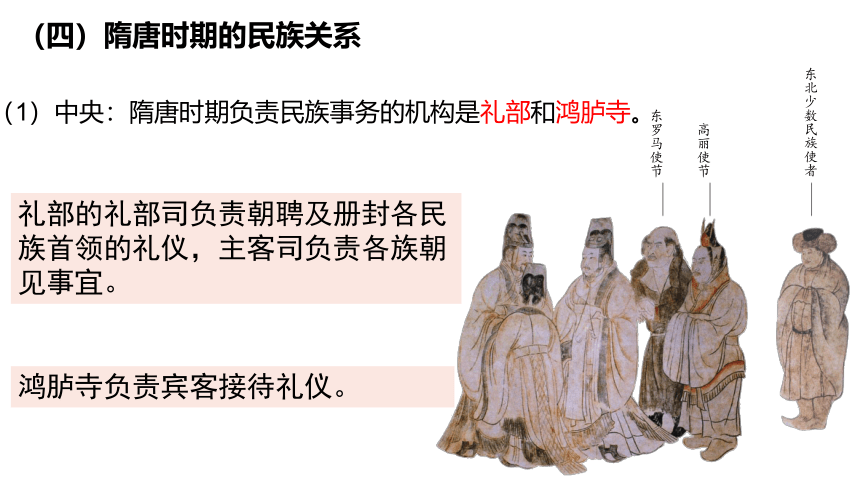

(四)隋唐时期的民族关系

(1)中央:隋唐时期负责民族事务的机构是礼部和鸿胪寺。

东罗马使节

高丽使节

东北少数民族使者

礼部的礼部司负责朝聘及册封各民族首领的礼仪,主客司负责各族朝见事宜。

鸿胪寺负责宾客接待礼仪。

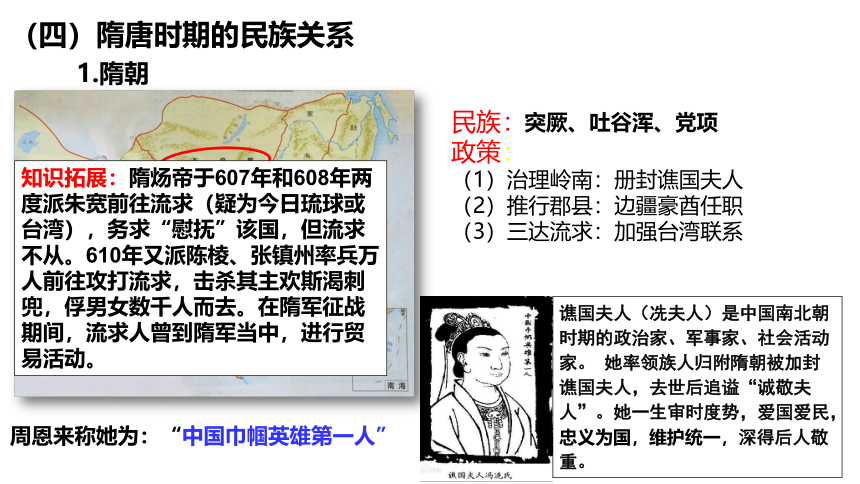

1.隋朝

吐谷浑

党项

流求

民族:

政策:

(1)治理岭南:册封谯国夫人

(2)推行郡县:边疆豪酋任职

(3)三达流求:加强台湾联系

谯国夫人(冼夫人)是中国南北朝时期的政治家、军事家、社会活动家。 她率领族人归附隋朝被加封谯国夫人,去世后追谥“诚敬夫人”。她一生审时度势,爱国爱民,忠义为国,维护统一,深得后人敬重。

周恩来称她为:“中国巾帼英雄第一人”

突厥、吐谷浑、党项

知识拓展:隋炀帝于607年和608年两度派朱宽前往流求(疑为今日琉球或台湾),务求“慰抚”该国,但流求不从。610年又派陈棱、张镇州率兵万人前往攻打流求,击杀其主欢斯渴刺兜,俘男女数千人而去。在隋军征战期间,流求人曾到隋军当中,进行贸易活动。

(四)隋唐时期的民族关系

(四)隋唐时期的民族关系

2.唐朝

民族:

突厥、回纥、吐蕃、南诏、渤海

政策:

(1)西北:开明政策被尊“天可汗”

(2)西南:与吐蕃和亲会盟;接纳南诏子弟入唐学习

(3)设置各种边疆管理机构,用民族首领任职。(大都护府,都督府,羁縻州)

羁縻政策:《史记·司马相如传·索隐》解释说:"羁,马络头也;縻,牛靷也",引申为笼络控制。秦、汉、唐朝对西南少数民族采用羁縻政策,以夷制夷,承认当地夷人头目,封以王侯,纳入朝廷管理。宋、元、明几个王朝称土司制度。

唐太宗平定突厥后,在其原地设置羁縻府州,任命该族首领为都督或刺史,世袭其职,但必须由中央任命,同时取消了少数民族首领原有的“可汗”称号。其赋税不上交中央财政,户口一般也不上报户部。该制度在突厥实施成功后,又推广到其他少数民族地区。唐政府在上述羁縻府州基础上设立都护府,代表中央行使对羁縻府州的管理权,如安西、北庭都护府管辖西域各羁庶府州。都护由汉人担任,中央任命,不能世袭。边疆的行政包括都护府、都督府、州、县四级,共约八百多个。

——摘编自韦庆远主编《中国政治制度史》等

探究:依据唐疆域图和文字材料,唐朝在边疆设置了哪些管理机构?起到了什么作用?

机构:都护府、都督府、羁縻州、县等。

作用:加强对边疆的管理,有利于边疆的稳定,民族融合、经济文化交流。

(1)唐与突厥(战争→设置机构)

①东突厥:隋末中原动乱,东突厥南侵,贞观初年唐朝大败东突厥,俘获颉利可汗,东突厥灭亡。

②西突厥:640年太宗征服依附西突厥的高昌,设置安西都护府;高宗时灭亡西突厥;武则天时设置北庭都护府,与安西都护府分治天山南北。

(2)唐与回纥、靺鞨(册封)

玄宗封回纥首领骨力裴罗为怀仁可汗、靺鞨族粟末部首领大祚荣为渤海郡王。

【链接纲要上】

(3)唐与吐蕃(和亲、会盟)

①太宗时文成公主入藏,嫁给松赞干布;

②9世纪中期唐与吐蕃会盟。

盛世大唐的民族关系

文成公主入藏,带去了丰盛的嫁妆,据《吐蕃王朝世袭明鉴》记载,释迎佛像、珍宝、金玉书橱、360卷经典、各种金玉饰物”,又有很多烹技食物,各类饮料,各种花纹图案的锦缎垫被,卜筮经典300种,营造与工技著作60种,治404种病的医方100种,医学论著4种,诊断法5种,医疗器械6种。还带了芜菁种子等入藏。 ----摘自《中国通史》

唐人陈陶《陇西行》诗有“自从贵主和亲后,一半胡风似汉家”。

探究:结合教材,阅读材料,分析中国古代的民族交往和交融有何作用?

政治上:有利于统一的多民族国家的巩固和发展。加强了中华民族的凝聚力。推动了边疆的开发。

经济文化上:经济文化的交流发展。

生活习俗上:各民族的衣、食、住、行也都程度不同地相互吸收、相互促进。

文成公主

思

考

历史

解释

唐朝民族关系繁荣的原因?

材料一: 唐源流出于夷狄,故闺门失礼之事不以为异。

——朱熹

材料二:“王者视四海如一家,封域之内,皆朕赤子。”

“自古皆贵中华贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”

“夷狄亦人耳,其情与中夏不殊。人主患德泽不加,不必猜忌异类。盖德泽洽,则四夷可使如一家;猜忌多,则骨肉不免为仇敌。”

——李世民

(经济)经济繁荣,国力增强;

(政治)国家统一、政治清明、社会安定;

(思想)唐朝实行的民族政策正确、开明,策略灵活。

阅读教材结合两幅地图,你认为宋朝的民族关系有何特点?

(1)宋与各民族政权长期并立,共同构成中华民族的历史;

(2)各民族之间有战有和,但交流交融从没中断;

(3)各民族都吸收了中原王朝的政治制度、治理经验和文化。

和平、交融是

时代主流

(五)宋朝的民族关系

南北面官

仿宋建制、庆历和议

澶渊之盟

榷场贸易

绍兴和议

隆兴和议

嘉定和议

(六)元明清时期的民族关系

1.元朝

元朝统治者一方面“行汉法”,另一方面对不同民族实行了明显的差别对待政策

(六)元明清时期的民族关系

1.元朝

北庭都元帅府

澎湖巡检司

东北、云南设行省

西藏设宣政院,管理佛教和藏族事务

八思巴:忽必烈继承汗位后,封为国师,即大元帝师,使统天下佛教徒。至元元年(1335年),使领总制院事,统辖藏区事务。后制成蒙古新字,加号大宝法王

西藏正式归入中央版图

(六)元明清时期的民族关系

2.明朝

(1)中央:礼部、鸿胪寺、提督四夷馆。

(2)地方:

开放马市

北方:

修筑长城

布置军镇(九边)

边境贸易

历代修筑长城的原因?

中原王朝修筑的长城,迫使游牧民族下马步战,化解他们的优势,使他们难以破墙而入。长城地处农牧分界线,从汉代起,历代王朝都在长城沿线设置专供内地和边外少数民族贸易的市场。

负责培养各种民族文字翻译人才

(六)元明清时期的民族关系

2.明朝

西北:设赤斤蒙古、沙洲、哈密等卫。

西藏:敕封西藏僧俗领袖;建立羁縻性质的都司等机构;并通过贡赐、茶马等贸易进行经济交流。

东北:

设都司、卫、所。

西南:设土司。

卫所和土司官员由各族酋长世袭任职,统领部署,按时向朝廷进贡土物,接受朝廷征调军兵。

明朝经略边疆的举措

(1)对蒙古(鞑靼、瓦剌):

①为防御蒙古人南下,重新修筑长城。

②瓦剌和鞑靼深入内地,包围北京,曾经俘虏明英宗(土木之变)。

③1571年,鞑靼首领俺答汗与明朝订立和议,接受册封,直到明末双方基本维持和平局面。

◎明朝形势图(1433年)

(2)对藏族:明廷封授给当地的僧俗首领法王、王等称号,并设立行都指挥使司等机构管理军民事务,任用藏族上层人士进行管理。

(3)对东北:明朝前期在黑龙江流域设立奴儿干都司,并对东北女真部落首领封授官号。

【链接纲要上】

国家治理模式之一:中原王朝的羁縻制度

羁:马络头,縻:牛缰。治理边疆少数民族的一种制度。

出发点:不强求与中原一致,不激化矛盾,适应各少数民族地区

独特的社会经济与文化状况,实行自治或半自治。

目的:要少数民族承认中原政权在政治上的核心地位。

三个

阶段:

西汉以来:边郡制(守、令、长或是与内地相同派遣流官,

或是由当地原少数民族的首领世袭充任)

唐朝:羁縻府州与册封制度(除突厥外,或册封、或和亲,或直接建立羁縻府州,

州的都督或刺史都是由少数民族首领世袭充任)

元明清:土司制度(土司的官署称为宣慰使司,最高一级为流官,其余都是土官)

中国(此指汉族地区)之一统始于秦;

塞外之一统始于元,而极盛于我朝。

——雍正帝

国家治理模式之二:北方民族的“二元体制”

满人入关,接收了明朝的天下,循原有的统治方式,用汉制、

汉官治汉人……满蒙藏地区,以藏传佛教为精神纽带,以婚姻为

亲缘纽带,以盟会朝觐为仪式,以朝贡赏赐为交换……满蒙藏事务

统由理藩院、内务府及旗务系统管辖,直属于清朝皇帝……

首都除北京之外,还有承德的夏都,蒙古王公、西藏喇嘛、

满洲贵族都在此朝觐会盟,一次一次地确认清朝皇帝的宗主权。

汉地体系与满蒙藏体系,叠合成为清帝国的二元体制。

——许倬云《万古江河》

(六)元明清时期的民族关系

3.清朝

康熙帝在上谕中指出:“昔秦兴土石之功,修筑长城,我朝施恩于喀尔喀古诸部,使之防备朔方,较长城更为坚固”;“秦筑长城以来,汉、唐、宋亦其时岂无边患?明末我太祖统大饼长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当。可见守国在修德安民。民心悦,则邦本得,而边疆自固,所谓众志成城也。”“如古北、喜峰口一带朕皆巡阅,概多损坏。今欲修之,兴工劳役,岂能无害百姓?”

——摘自《清圣祖实录(康熙帝)》

依据上述材料,述评康熙帝经略边疆的理念。并阅读教材第三子目第三段归纳清朝统治者处理民族关系的措施。

平定

准噶尔

中俄定约

土尔扈特东归

满蒙联姻

设西宁、驻藏大臣

设立

理藩院

册封达赖班禅

改土归流

(六)元明清时期的民族关系

3.清朝

概念解读:改土归流

长期以来,中原王朝在西南各民族聚居区实行土司制度。土司又称土官,指由当地民族首领世袭担任的宣慰使、知府知州等职务。虽然土司承在形式上必须经过中央批准,并承担缴纳赋税、出兵助战等义务,但还是具有一定的割据性。自雍正时起,清政府在西南大规模推行“改土归流”攻策,逐步取消土司世袭制度,任命有任期、可调动的流官,随之进行清查户口、丈量土地、核实赋税等工作。改土归流,强化了清政府对西南地方各民族的管理,推动了当地的经济发展和社会进步。

清经略边疆

(1)治理台湾

①1662年,郑成功驱逐荷兰殖民者,收复台湾。

②1683年,清军渡海远征,郑氏后裔战败投降。清朝在台湾设府,隶属福建省。

【链接纲要上】

(2)反击沙俄

①17世纪中叶,沙皇俄国的势力侵入我国黑龙江流域。

②康熙前期,清军围攻侵占雅克萨的俄军,迫使其同意谈判。

③1689年,中俄签订《尼布楚条约》,从法律上确定黑龙江、乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国领土。

清经略边疆

【链接纲要上】

(3)管辖西北

①1757年,清朝平定漠西蒙古准噶尔部叛乱。

②平定天山南路维吾尔贵族大小和卓叛乱。

③清朝在蒙古族地区设立盟、旗两级单位进行统治。

④1762年,在新疆设立伊犁将军,总领军政事务。

(4)共治西藏

①册封宗教领袖:清政府以“达赖喇嘛”册封五世达赖。康熙以“班禅额尔德尼”的尊号赐予五世班禅。

②1727年,设驻藏大臣,代表中央与达赖、班禅共同治理西藏。

③1793年,颁布《钦定藏内善后章程》29条,以法律形式明确中央对西藏地方的管辖权。

④设立理藩院,掌管蒙古族、藏族等民族事务,对边疆地区采取因地制宜的政策。

⑤推行“改土归流”政策,强化对西南地方各民族的管理。

整体把握

历史

解释

中国古代处理民族关系的方式

(1)中央机构:鸿胪寺、提督四夷馆、宣政院、理藩院

(2)管辖:设郡管辖;西与都护府;羁縻性质的卫、所

(3)战争:退匈奴

(4)和亲:昭君出塞

(5)通使:张骞和班超出使西域

(6)移民:屯戍政策

(7)册封:唐玄宗册封回纥首领骨力裴罗为怀仁可汗

1

“中国”与“天下”

2

3

4

第一层:

大一统王朝直接统治的郡县

第二层:

通过册封、羁縻、土司等制度

间接统治的边疆地区;

第三层:

关系或远或近的朝贡国;

第四层:

化外之地

—图文参考许纪霖《家国天下》整理

华夏

夷狄

中国古代民族观与世界观

(七)中国古代的对外交往

1、先秦时期:以中原为核心的华夏文明与域外有广泛的交往交流

2、秦汉时期:

陆上通道:

海上通道:

经河西走廊、西域向中亚、西亚延伸。

从合浦郡徐闻县(广东徐闻)至印度南部。

97年,甘英奉西域都护班超之命出使大秦,抵达波斯湾一带

(七)中国古代的对外交往

2、秦汉时期:

光武赐以印绶。安帝永初元年,倭国王帅升等献生口百六十人,愿请见。

——《后汉书·东夷列传》

东汉时期,倭国派使臣来朝,光武帝刘秀赐“汉委(倭)奴国王”金印一枚

(七)中国古代的对外交往

3、隋唐时期:

陆路

丝路通畅,隋炀帝命裴矩驻张掖,掌管通商事务。

唐朝与大食接触,造纸术等传播到阿拉伯。

帝复令矩往张掖,......遣掌蕃率蛮夷与民贸易。——《隋书 裴矩传》

怛罗斯之战

(七)中国古代的对外交往

3、隋唐时期:

海路

隋朝常骏从南海郡到达赤土国。

日本向唐朝派遣唐使。

吉备真备

阿倍仲麻侣

(七)中国古代的对外交往

4、宋朝时期:

因北方陆路交通阻隔,海路转趋发达

开辟新路:明州到日本和朝鲜半岛

泉州成为重要的对外贸易港口

恢复旧路:广州出发经越南到阿拉伯

(七)中国古代的对外交往

5、元朝时期:

通往欧洲的海陆通道都很通畅。13世纪,马可.波罗经西亚中亚抵达中国,在中国生活了17年,然后由泉州经海路返回威尼斯。

东方是金瓦盖顶,金砖铺地,门窗都是黄金装饰,连河道里都有滚动的矿石,东方简直是个灿烂辉煌的黄金世界,冒险家的乐园。

——《马可 波罗行纪》

(七)中国古代的对外交往

5、明清时期:

在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系,但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。清朝对外关系开始缓慢转型。

(七)中国古代的对外交往

乾隆帝在热河接见英使马戛尔尼情形

1793年,马戛尔尼一路受到中方热情款待,但其船队却被插上“英吉利贡使”的长幡。在他们的礼品清单上,“礼物”被改为“贡物”,……负责接待他们的大臣在给皇帝的奏折中都是说他们远在重洋,经数万里之程,历十一月之久,来向天朝输诚纳贡……这种“认知系统”决定了“天朝”从皇上到臣民只能从狄夷“向化”、主动要成为中国“藩属”的角度来理解此事。——雷颐:《天朝体系vs条约体系——清廷的应对与反思》

马戛尔尼使团访华反映出清朝何种外交思想?

天朝大国的外交思想

(七)中国古代的对外交往

朝贡体系是公元前3世纪到公元19世纪末,在东亚、东南亚和中亚地区以儒家价值为基础而建构的国际关系体系。在这一体系中,朝贡国接受中华帝国朝廷的诘问并作出陈奏说明,并派人质、侍从来中国,以此表示臣服;还要定期向中华帝国朝廷进献贡品,中国要对其进行封赏以体现皇恩浩荡、天朝恩典。通过向中原王朝称臣纳贡,朝贡国从中原王朝获取巨大的经济利益,学习到先进的中原文化,获得中原王朝的安全保护。中原王朝的统治者通过“万邦来朝”的形式来彰显自身“德化来远”,以此证明自身统治的合法性。正是这种持续的相互需要,才使得朝贡体系能够维系千年之久……进入近代,在组织严密,实力雄厚的西方商业资本的冲击下,朝贡体系逐渐逊位,在19世纪后期最终解体。——摘编自简佳星《浅谈朝贡体系》

【合作探究三】根据材料概括朝贡体系的特点。并结合材料和所学知识,分析这一体系走向解体的原因。

【参考答案】特点:以儒家价值为基础的的区域性国际体系;与中华帝国具有君、臣等级色彩;结构稳定,持续时间长;形成政治、经济和文化的多重制度性联系;崇尚睦邻友好。

原因:鸦片战争前后西方工业革命以来殖民扩张的冲击;体系内在的缺陷,如厚往薄来的封贡体制;清朝国力的衰落;周边国家和地区的发展等;

【合作探究三】根据材料概括朝贡体系的特点。并结合材料和所学知识,分析这一体系走向解体的原因。

(七)中国古代的对外交往

中

国

的

民

族

关

系

古代

近代

现代

一大主流:

民族交往交流交融

—统一多民族国家建立

—民族大迁徙、大交融

—统一之下民族大交融、大发展

—政权并立但交往交流交融未断

—统一多民族国家巩固发展

五

个

阶

段

秦汉

魏晋

南北朝

宋辽

夏金

隋唐

元明清

统

一

多

民

族

国

家

巩固

发展

中

华

民

族

“

多

元

一

体

”

格

局

自在

阶段

↓

自觉

阶段

西方冲击下→

民族区域自治制度(发端—建立—发展—完善)

民

族

认

同

国家

认

同

家

国

情

怀

民族团结

国家统一

目 录

01 秦汉时期的民族关系

02 隋唐至两宋时期的民族关系

03 元明清时期的民族关系

04 中国古代的对外交往

【课程标准】了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

王仁波先生在《隋唐时期的墓室壁画》中推测: 唐章怀太子墓墓道西壁《礼宾图》自左到右,依次为大食使节、吐蕃使节、高昌使节、三位鸿胪寺官员。东壁《礼宾图》自左到右分别是三位鸿胪寺官员、东罗马使节、高丽使节、东北少数民族的使节。这两幅壁画反映出什么?

东壁《礼宾图》

西壁《礼宾图》

民族交往、对外交流的盛况

(一)秦朝的民族关系

秦朝是我国统一多民族国家历史的开始。

中央:设“典客”“典属国”管理民族事务

地方:

北方

北击匈奴,修筑长城

南方

南抚夷越,设郡管辖。

典客:秦置,为九卿之一。掌管邦交和边陲部族事务。

典属国:掌管与少数民族交往的事务,汉朝并入大鸿胪。

乌桓

夫余

氐

(二)汉朝的民族关系

典客

大行令

大鸿胪

秦始皇

汉景帝

汉武帝

其实

我们都一样

1、中央机构

(二)汉朝的民族关系

2、北方——汉匈关系

汉初和亲

汉初的“和亲”政策除保证了和平的边疆关系外,也大大推进了两者之间的经济文化交流及血缘的融会。

汉武帝反击匈奴

汉武帝时期,国力强盛,卫青、霍去病三次出击,取得大胜。

匈奴分裂

东汉初,匈奴分为南北两部,南匈奴内迁,逐渐汉化。

窦宪破北匈奴之战

89年,窦宪出击北匈奴,取胜后刻铭燕然山。

北匈奴西迁

北匈奴数败后,西迁远方

(二)汉朝的民族关系

3、西域和东北的管理

3、设护乌桓校尉(掌管少数民族地区的沿边屯军将领亦称校尉,如乌桓校尉、西戊校尉、南蛮校尉等。)

1、设“河西四郡”,成为中原前往西域的要道

2、设西域都护府,作为管理西域的军政机构

(二)汉朝的民族关系

4、屯戍政策

文帝时,匈奴数寇边,晃错上言:“以陛下之时,徙民实边,使远方无屯戍之事;塞下之民,父子相保,无系虏之患(自我保护,不再受到胡虏之患);利施后世,名称圣明。”

结合教材和上面史料分析屯田的影响?

抵御匈奴的入侵。

降低了军费开支,在一定程度上减轻了人民负担。

有利于边疆的开发。

推动了民族交流。

西晋少数民族内迁和北民南迁

十六国时内迁各族不断交融

北魏再度统一黄河流域实行汉化改革

三国、东晋、南朝南方不断得到开发

思考:根据图片和P61的

【历史纵横】促进民族融

合的途径有哪些?

民族迁徙

民族交流

汉化政策

共同开发

(三)三国两晋南北朝的民族关系

(四)隋唐时期的民族关系

(1)中央:隋唐时期负责民族事务的机构是礼部和鸿胪寺。

东罗马使节

高丽使节

东北少数民族使者

礼部的礼部司负责朝聘及册封各民族首领的礼仪,主客司负责各族朝见事宜。

鸿胪寺负责宾客接待礼仪。

1.隋朝

吐谷浑

党项

流求

民族:

政策:

(1)治理岭南:册封谯国夫人

(2)推行郡县:边疆豪酋任职

(3)三达流求:加强台湾联系

谯国夫人(冼夫人)是中国南北朝时期的政治家、军事家、社会活动家。 她率领族人归附隋朝被加封谯国夫人,去世后追谥“诚敬夫人”。她一生审时度势,爱国爱民,忠义为国,维护统一,深得后人敬重。

周恩来称她为:“中国巾帼英雄第一人”

突厥、吐谷浑、党项

知识拓展:隋炀帝于607年和608年两度派朱宽前往流求(疑为今日琉球或台湾),务求“慰抚”该国,但流求不从。610年又派陈棱、张镇州率兵万人前往攻打流求,击杀其主欢斯渴刺兜,俘男女数千人而去。在隋军征战期间,流求人曾到隋军当中,进行贸易活动。

(四)隋唐时期的民族关系

(四)隋唐时期的民族关系

2.唐朝

民族:

突厥、回纥、吐蕃、南诏、渤海

政策:

(1)西北:开明政策被尊“天可汗”

(2)西南:与吐蕃和亲会盟;接纳南诏子弟入唐学习

(3)设置各种边疆管理机构,用民族首领任职。(大都护府,都督府,羁縻州)

羁縻政策:《史记·司马相如传·索隐》解释说:"羁,马络头也;縻,牛靷也",引申为笼络控制。秦、汉、唐朝对西南少数民族采用羁縻政策,以夷制夷,承认当地夷人头目,封以王侯,纳入朝廷管理。宋、元、明几个王朝称土司制度。

唐太宗平定突厥后,在其原地设置羁縻府州,任命该族首领为都督或刺史,世袭其职,但必须由中央任命,同时取消了少数民族首领原有的“可汗”称号。其赋税不上交中央财政,户口一般也不上报户部。该制度在突厥实施成功后,又推广到其他少数民族地区。唐政府在上述羁縻府州基础上设立都护府,代表中央行使对羁縻府州的管理权,如安西、北庭都护府管辖西域各羁庶府州。都护由汉人担任,中央任命,不能世袭。边疆的行政包括都护府、都督府、州、县四级,共约八百多个。

——摘编自韦庆远主编《中国政治制度史》等

探究:依据唐疆域图和文字材料,唐朝在边疆设置了哪些管理机构?起到了什么作用?

机构:都护府、都督府、羁縻州、县等。

作用:加强对边疆的管理,有利于边疆的稳定,民族融合、经济文化交流。

(1)唐与突厥(战争→设置机构)

①东突厥:隋末中原动乱,东突厥南侵,贞观初年唐朝大败东突厥,俘获颉利可汗,东突厥灭亡。

②西突厥:640年太宗征服依附西突厥的高昌,设置安西都护府;高宗时灭亡西突厥;武则天时设置北庭都护府,与安西都护府分治天山南北。

(2)唐与回纥、靺鞨(册封)

玄宗封回纥首领骨力裴罗为怀仁可汗、靺鞨族粟末部首领大祚荣为渤海郡王。

【链接纲要上】

(3)唐与吐蕃(和亲、会盟)

①太宗时文成公主入藏,嫁给松赞干布;

②9世纪中期唐与吐蕃会盟。

盛世大唐的民族关系

文成公主入藏,带去了丰盛的嫁妆,据《吐蕃王朝世袭明鉴》记载,释迎佛像、珍宝、金玉书橱、360卷经典、各种金玉饰物”,又有很多烹技食物,各类饮料,各种花纹图案的锦缎垫被,卜筮经典300种,营造与工技著作60种,治404种病的医方100种,医学论著4种,诊断法5种,医疗器械6种。还带了芜菁种子等入藏。 ----摘自《中国通史》

唐人陈陶《陇西行》诗有“自从贵主和亲后,一半胡风似汉家”。

探究:结合教材,阅读材料,分析中国古代的民族交往和交融有何作用?

政治上:有利于统一的多民族国家的巩固和发展。加强了中华民族的凝聚力。推动了边疆的开发。

经济文化上:经济文化的交流发展。

生活习俗上:各民族的衣、食、住、行也都程度不同地相互吸收、相互促进。

文成公主

思

考

历史

解释

唐朝民族关系繁荣的原因?

材料一: 唐源流出于夷狄,故闺门失礼之事不以为异。

——朱熹

材料二:“王者视四海如一家,封域之内,皆朕赤子。”

“自古皆贵中华贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”

“夷狄亦人耳,其情与中夏不殊。人主患德泽不加,不必猜忌异类。盖德泽洽,则四夷可使如一家;猜忌多,则骨肉不免为仇敌。”

——李世民

(经济)经济繁荣,国力增强;

(政治)国家统一、政治清明、社会安定;

(思想)唐朝实行的民族政策正确、开明,策略灵活。

阅读教材结合两幅地图,你认为宋朝的民族关系有何特点?

(1)宋与各民族政权长期并立,共同构成中华民族的历史;

(2)各民族之间有战有和,但交流交融从没中断;

(3)各民族都吸收了中原王朝的政治制度、治理经验和文化。

和平、交融是

时代主流

(五)宋朝的民族关系

南北面官

仿宋建制、庆历和议

澶渊之盟

榷场贸易

绍兴和议

隆兴和议

嘉定和议

(六)元明清时期的民族关系

1.元朝

元朝统治者一方面“行汉法”,另一方面对不同民族实行了明显的差别对待政策

(六)元明清时期的民族关系

1.元朝

北庭都元帅府

澎湖巡检司

东北、云南设行省

西藏设宣政院,管理佛教和藏族事务

八思巴:忽必烈继承汗位后,封为国师,即大元帝师,使统天下佛教徒。至元元年(1335年),使领总制院事,统辖藏区事务。后制成蒙古新字,加号大宝法王

西藏正式归入中央版图

(六)元明清时期的民族关系

2.明朝

(1)中央:礼部、鸿胪寺、提督四夷馆。

(2)地方:

开放马市

北方:

修筑长城

布置军镇(九边)

边境贸易

历代修筑长城的原因?

中原王朝修筑的长城,迫使游牧民族下马步战,化解他们的优势,使他们难以破墙而入。长城地处农牧分界线,从汉代起,历代王朝都在长城沿线设置专供内地和边外少数民族贸易的市场。

负责培养各种民族文字翻译人才

(六)元明清时期的民族关系

2.明朝

西北:设赤斤蒙古、沙洲、哈密等卫。

西藏:敕封西藏僧俗领袖;建立羁縻性质的都司等机构;并通过贡赐、茶马等贸易进行经济交流。

东北:

设都司、卫、所。

西南:设土司。

卫所和土司官员由各族酋长世袭任职,统领部署,按时向朝廷进贡土物,接受朝廷征调军兵。

明朝经略边疆的举措

(1)对蒙古(鞑靼、瓦剌):

①为防御蒙古人南下,重新修筑长城。

②瓦剌和鞑靼深入内地,包围北京,曾经俘虏明英宗(土木之变)。

③1571年,鞑靼首领俺答汗与明朝订立和议,接受册封,直到明末双方基本维持和平局面。

◎明朝形势图(1433年)

(2)对藏族:明廷封授给当地的僧俗首领法王、王等称号,并设立行都指挥使司等机构管理军民事务,任用藏族上层人士进行管理。

(3)对东北:明朝前期在黑龙江流域设立奴儿干都司,并对东北女真部落首领封授官号。

【链接纲要上】

国家治理模式之一:中原王朝的羁縻制度

羁:马络头,縻:牛缰。治理边疆少数民族的一种制度。

出发点:不强求与中原一致,不激化矛盾,适应各少数民族地区

独特的社会经济与文化状况,实行自治或半自治。

目的:要少数民族承认中原政权在政治上的核心地位。

三个

阶段:

西汉以来:边郡制(守、令、长或是与内地相同派遣流官,

或是由当地原少数民族的首领世袭充任)

唐朝:羁縻府州与册封制度(除突厥外,或册封、或和亲,或直接建立羁縻府州,

州的都督或刺史都是由少数民族首领世袭充任)

元明清:土司制度(土司的官署称为宣慰使司,最高一级为流官,其余都是土官)

中国(此指汉族地区)之一统始于秦;

塞外之一统始于元,而极盛于我朝。

——雍正帝

国家治理模式之二:北方民族的“二元体制”

满人入关,接收了明朝的天下,循原有的统治方式,用汉制、

汉官治汉人……满蒙藏地区,以藏传佛教为精神纽带,以婚姻为

亲缘纽带,以盟会朝觐为仪式,以朝贡赏赐为交换……满蒙藏事务

统由理藩院、内务府及旗务系统管辖,直属于清朝皇帝……

首都除北京之外,还有承德的夏都,蒙古王公、西藏喇嘛、

满洲贵族都在此朝觐会盟,一次一次地确认清朝皇帝的宗主权。

汉地体系与满蒙藏体系,叠合成为清帝国的二元体制。

——许倬云《万古江河》

(六)元明清时期的民族关系

3.清朝

康熙帝在上谕中指出:“昔秦兴土石之功,修筑长城,我朝施恩于喀尔喀古诸部,使之防备朔方,较长城更为坚固”;“秦筑长城以来,汉、唐、宋亦其时岂无边患?明末我太祖统大饼长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当。可见守国在修德安民。民心悦,则邦本得,而边疆自固,所谓众志成城也。”“如古北、喜峰口一带朕皆巡阅,概多损坏。今欲修之,兴工劳役,岂能无害百姓?”

——摘自《清圣祖实录(康熙帝)》

依据上述材料,述评康熙帝经略边疆的理念。并阅读教材第三子目第三段归纳清朝统治者处理民族关系的措施。

平定

准噶尔

中俄定约

土尔扈特东归

满蒙联姻

设西宁、驻藏大臣

设立

理藩院

册封达赖班禅

改土归流

(六)元明清时期的民族关系

3.清朝

概念解读:改土归流

长期以来,中原王朝在西南各民族聚居区实行土司制度。土司又称土官,指由当地民族首领世袭担任的宣慰使、知府知州等职务。虽然土司承在形式上必须经过中央批准,并承担缴纳赋税、出兵助战等义务,但还是具有一定的割据性。自雍正时起,清政府在西南大规模推行“改土归流”攻策,逐步取消土司世袭制度,任命有任期、可调动的流官,随之进行清查户口、丈量土地、核实赋税等工作。改土归流,强化了清政府对西南地方各民族的管理,推动了当地的经济发展和社会进步。

清经略边疆

(1)治理台湾

①1662年,郑成功驱逐荷兰殖民者,收复台湾。

②1683年,清军渡海远征,郑氏后裔战败投降。清朝在台湾设府,隶属福建省。

【链接纲要上】

(2)反击沙俄

①17世纪中叶,沙皇俄国的势力侵入我国黑龙江流域。

②康熙前期,清军围攻侵占雅克萨的俄军,迫使其同意谈判。

③1689年,中俄签订《尼布楚条约》,从法律上确定黑龙江、乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国领土。

清经略边疆

【链接纲要上】

(3)管辖西北

①1757年,清朝平定漠西蒙古准噶尔部叛乱。

②平定天山南路维吾尔贵族大小和卓叛乱。

③清朝在蒙古族地区设立盟、旗两级单位进行统治。

④1762年,在新疆设立伊犁将军,总领军政事务。

(4)共治西藏

①册封宗教领袖:清政府以“达赖喇嘛”册封五世达赖。康熙以“班禅额尔德尼”的尊号赐予五世班禅。

②1727年,设驻藏大臣,代表中央与达赖、班禅共同治理西藏。

③1793年,颁布《钦定藏内善后章程》29条,以法律形式明确中央对西藏地方的管辖权。

④设立理藩院,掌管蒙古族、藏族等民族事务,对边疆地区采取因地制宜的政策。

⑤推行“改土归流”政策,强化对西南地方各民族的管理。

整体把握

历史

解释

中国古代处理民族关系的方式

(1)中央机构:鸿胪寺、提督四夷馆、宣政院、理藩院

(2)管辖:设郡管辖;西与都护府;羁縻性质的卫、所

(3)战争:退匈奴

(4)和亲:昭君出塞

(5)通使:张骞和班超出使西域

(6)移民:屯戍政策

(7)册封:唐玄宗册封回纥首领骨力裴罗为怀仁可汗

1

“中国”与“天下”

2

3

4

第一层:

大一统王朝直接统治的郡县

第二层:

通过册封、羁縻、土司等制度

间接统治的边疆地区;

第三层:

关系或远或近的朝贡国;

第四层:

化外之地

—图文参考许纪霖《家国天下》整理

华夏

夷狄

中国古代民族观与世界观

(七)中国古代的对外交往

1、先秦时期:以中原为核心的华夏文明与域外有广泛的交往交流

2、秦汉时期:

陆上通道:

海上通道:

经河西走廊、西域向中亚、西亚延伸。

从合浦郡徐闻县(广东徐闻)至印度南部。

97年,甘英奉西域都护班超之命出使大秦,抵达波斯湾一带

(七)中国古代的对外交往

2、秦汉时期:

光武赐以印绶。安帝永初元年,倭国王帅升等献生口百六十人,愿请见。

——《后汉书·东夷列传》

东汉时期,倭国派使臣来朝,光武帝刘秀赐“汉委(倭)奴国王”金印一枚

(七)中国古代的对外交往

3、隋唐时期:

陆路

丝路通畅,隋炀帝命裴矩驻张掖,掌管通商事务。

唐朝与大食接触,造纸术等传播到阿拉伯。

帝复令矩往张掖,......遣掌蕃率蛮夷与民贸易。——《隋书 裴矩传》

怛罗斯之战

(七)中国古代的对外交往

3、隋唐时期:

海路

隋朝常骏从南海郡到达赤土国。

日本向唐朝派遣唐使。

吉备真备

阿倍仲麻侣

(七)中国古代的对外交往

4、宋朝时期:

因北方陆路交通阻隔,海路转趋发达

开辟新路:明州到日本和朝鲜半岛

泉州成为重要的对外贸易港口

恢复旧路:广州出发经越南到阿拉伯

(七)中国古代的对外交往

5、元朝时期:

通往欧洲的海陆通道都很通畅。13世纪,马可.波罗经西亚中亚抵达中国,在中国生活了17年,然后由泉州经海路返回威尼斯。

东方是金瓦盖顶,金砖铺地,门窗都是黄金装饰,连河道里都有滚动的矿石,东方简直是个灿烂辉煌的黄金世界,冒险家的乐园。

——《马可 波罗行纪》

(七)中国古代的对外交往

5、明清时期:

在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系,但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。清朝对外关系开始缓慢转型。

(七)中国古代的对外交往

乾隆帝在热河接见英使马戛尔尼情形

1793年,马戛尔尼一路受到中方热情款待,但其船队却被插上“英吉利贡使”的长幡。在他们的礼品清单上,“礼物”被改为“贡物”,……负责接待他们的大臣在给皇帝的奏折中都是说他们远在重洋,经数万里之程,历十一月之久,来向天朝输诚纳贡……这种“认知系统”决定了“天朝”从皇上到臣民只能从狄夷“向化”、主动要成为中国“藩属”的角度来理解此事。——雷颐:《天朝体系vs条约体系——清廷的应对与反思》

马戛尔尼使团访华反映出清朝何种外交思想?

天朝大国的外交思想

(七)中国古代的对外交往

朝贡体系是公元前3世纪到公元19世纪末,在东亚、东南亚和中亚地区以儒家价值为基础而建构的国际关系体系。在这一体系中,朝贡国接受中华帝国朝廷的诘问并作出陈奏说明,并派人质、侍从来中国,以此表示臣服;还要定期向中华帝国朝廷进献贡品,中国要对其进行封赏以体现皇恩浩荡、天朝恩典。通过向中原王朝称臣纳贡,朝贡国从中原王朝获取巨大的经济利益,学习到先进的中原文化,获得中原王朝的安全保护。中原王朝的统治者通过“万邦来朝”的形式来彰显自身“德化来远”,以此证明自身统治的合法性。正是这种持续的相互需要,才使得朝贡体系能够维系千年之久……进入近代,在组织严密,实力雄厚的西方商业资本的冲击下,朝贡体系逐渐逊位,在19世纪后期最终解体。——摘编自简佳星《浅谈朝贡体系》

【合作探究三】根据材料概括朝贡体系的特点。并结合材料和所学知识,分析这一体系走向解体的原因。

【参考答案】特点:以儒家价值为基础的的区域性国际体系;与中华帝国具有君、臣等级色彩;结构稳定,持续时间长;形成政治、经济和文化的多重制度性联系;崇尚睦邻友好。

原因:鸦片战争前后西方工业革命以来殖民扩张的冲击;体系内在的缺陷,如厚往薄来的封贡体制;清朝国力的衰落;周边国家和地区的发展等;

【合作探究三】根据材料概括朝贡体系的特点。并结合材料和所学知识,分析这一体系走向解体的原因。

(七)中国古代的对外交往

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理