人教版九年级全一册13.2内能同步练习(有解析)

文档属性

| 名称 | 人教版九年级全一册13.2内能同步练习(有解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-04-01 05:58:17 | ||

图片预览

文档简介

人教版九年级全一册 13.2 内能 同步练习

一、单选题

1.实验室有温度为0℃的水、-4℃的冰块,对于只有0℃的水和-4℃的冰组成的系统,下列说法正确的是( )

A.0℃的水的内能一定大于-4℃的冰的内能

B.将-4℃冰块放入0℃水中,水的质量变小

C.将-4℃冰块放入0℃水中,能量通过做功的方式从水传递给冰块

D.将-4℃冰块放入0℃水中,温度通过热传递的方式从水传递给冰块

2.描述二十四节气的诗句中蕴含着丰富的物理知识,以下说法正确的是( )

A.立春:“大地养和暖气生”,大地内能的增加是太阳通过做功的方式实现的

B.清明:“清明时节雨纷纷”,雨的形成是凝固现象

C.秋分:“丹桂小菊万径香”,桂花飘香说明分子在永不停息地做无规则运动

D.霜降:“一朝秋暮露成霜”,霜的形成要吸热

3.下列现象中,通过热传递改变内能的是( )

A.太阳照射沙子,沙子变热 B.反复弯折铁丝,铁丝变热

C.两手相互摩擦,手掌变热 D.钢锯锯断木头,钢锯变热

4.如图所示,这是我省有名的美食——洋芋搅团,端上一碗洋芋搅团,香味扑鼻而来。下列有关洋芋搅团的说法错误的是( )

A.洋芋搅团香味扑鼻,说明分子在不停地做无规则运动

B.制作过程中,通过热传递的方式增大洋芋搅团的内能

C.洋芋搅团在冷却的过程中,温度降低,内能减小

D.刚出锅的洋芋搅团温度高,含有的热量多

5.中国传统文化博大精深,传统民间艺人会制作一种“糖画”,先把糖加热到流体状态,用它画成各种小动物图案,如图,再慢慢晾干变硬,送给小朋友。关于制作“糖画”的全过程,下列表述正确的是( )

A.糖的物态变化是先熔化后凝固 B.糖的内能一直在增加

C.糖的物态变化是先凝固后熔化 D.糖的温度一直在降低

6.关于温度、热量、内能,下列说法中正确的是( )

A.我们不敢大口喝热气腾腾的汤,是因为汤含有的热量多

B.温度相同的物体,内能一定相同

C.铁水很热具有内能,冰块很冷没有内能

D.物体吸收热量,温度不一定升高

7.关于温度、比热容、热量、内能,以下说法正确的是( )

A.物体温度越高,含有的热量越多

B.一个物体吸收了热量,它的温度一定会升高

C.一个物体温度升高了,它的一定内能增加

D.0℃的冰块,其内能为零

8.关于一定质量的气体,下列说法中正确的是( )

A.温度为0℃时,内能也为零 B.温度越高,含有的热量越多

C.温度升高时,内能一定减小 D.内能增加,不一定是因为吸收热量

9.冬泳逐渐成为人们喜爱的锻炼方式,关于冬泳的情景下列描述正确的是( )

A.冬泳运动员口中呼出的“白气”是液体汽化形成的

B.出水后有风吹过感觉更冷是由于体表水分蒸发加快吸热

C.水易流动且没有固定形状说明水分子间没有作用力

D.上岸后通过“烤火”取暖主要是做功改变了人体的内能

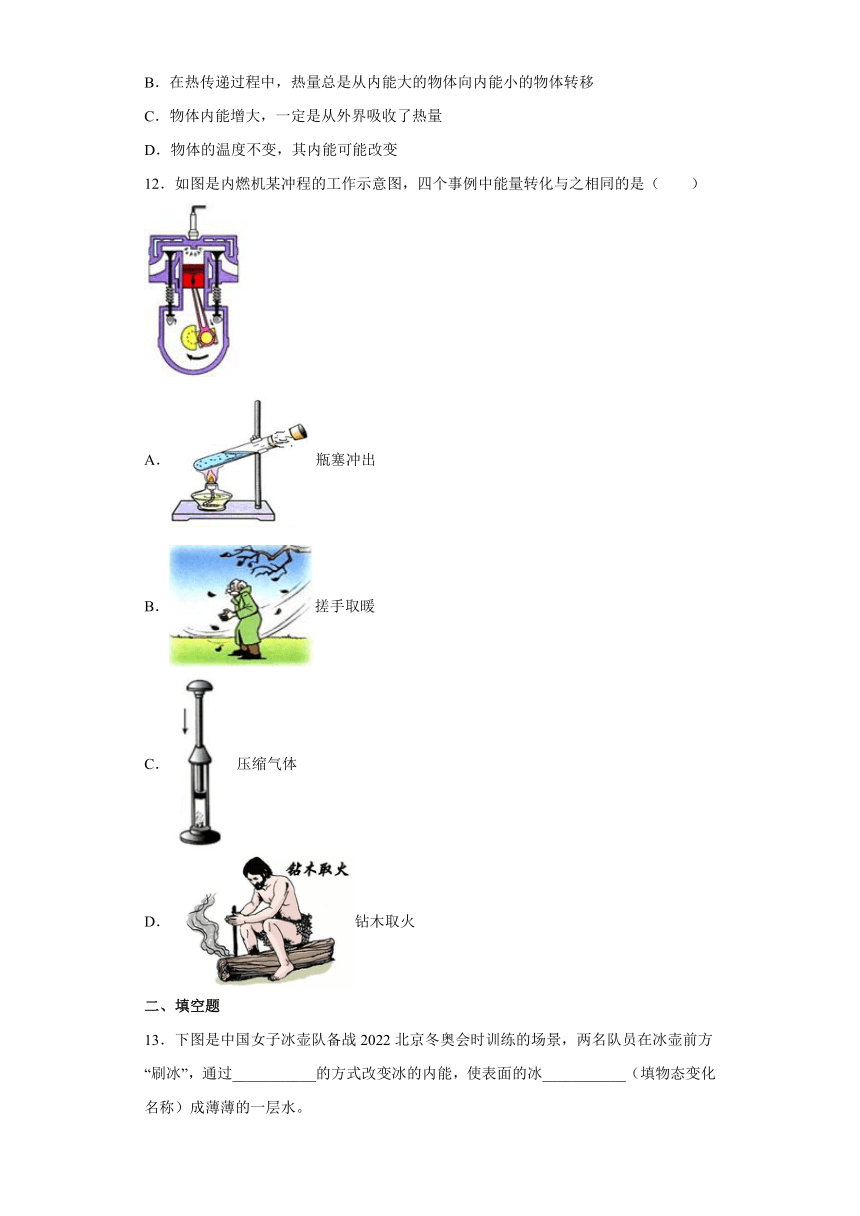

10.两个物块如图,甲、乙接触,甲传递热量给乙,则( )

A.甲的内能一定大 B.甲的温度一定高

C.0℃的固态乙没有内能 D.乙内能增加,温度一定上升

11.关于内能、温度、热量和热传递,下列说法正确的是( )

A.物体的温度越高,所含的热量越多

B.在热传递过程中,热量总是从内能大的物体向内能小的物体转移

C.物体内能增大,一定是从外界吸收了热量

D.物体的温度不变,其内能可能改变

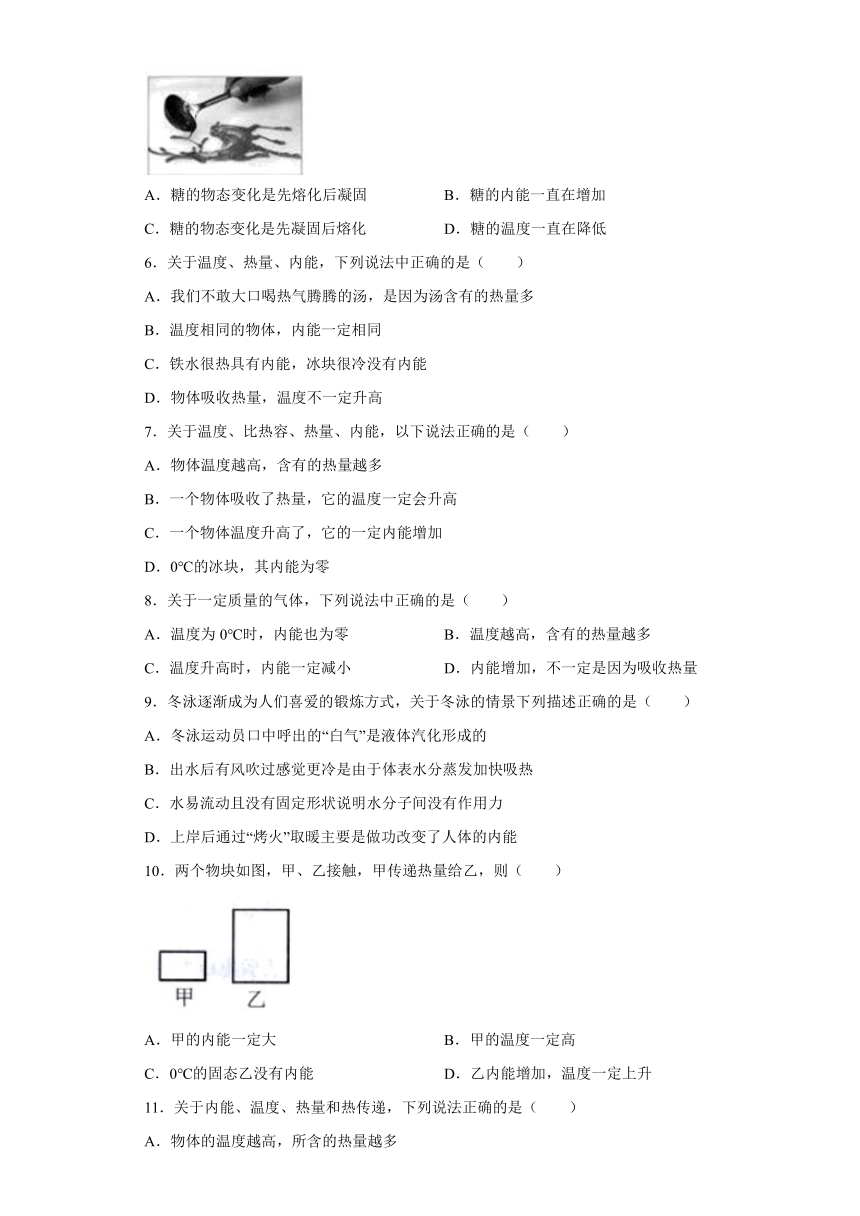

12.如图是内燃机某冲程的工作示意图,四个事例中能量转化与之相同的是( )

A.瓶塞冲出

B.搓手取暖

C.压缩气体

D.钻木取火

二、填空题

13.下图是中国女子冰壶队备战2022北京冬奥会时训练的场景,两名队员在冰壶前方“刷冰”,通过___________的方式改变冰的内能,使表面的冰___________(填物态变化名称)成薄薄的一层水。

14.今年5月18日复课后,为了保障每位师生的安全,学校每天都要对公共场所喷酒84消毒液来进行消杀。消杀过后,同学们都闻得到消毒液的味道,这是______现象;在治疗高烧病人时,可以采用敷冰袋的方式来退烧,这实际上就是采用______的方法来改变物体内能。

15.如图,在一个厚壁玻璃筒里放一块有少量乙醚的棉花,用力把活塞迅速下压,棉花就会立即燃烧。因为空气分子间的间隔较大,分子间作用力较______(填“ 大”或“小”),所以容易被压缩。这是通过_____的方式使筒内气体内能增加的,温度越高,分子无规则运动越________。

16.图甲是2022年北京冬奥会会徽,以汉字“冬”为灵感,运用书法艺术形态,传递出实现“三亿人参与冰雪运动”的目标。图乙是滑雪运动员起跳后下落情景,运动员加速下落过程中重力势能______(选填“增大”、“减小”或“不变”),动能______(选填“增大”、“减小”或“不变”)。当滑雪板滑过时,雪面瞬间熔化成一层薄薄的水膜,是通过______的方式使雪面的内能增加的。

三、综合题

17.目前,“长鼻子”校车在我市投入使用,如图甲所示:

(1)校车行驶过程中,以路边树木为参照物,司机是_____(运动/静止)的;

(2)当校车急刹车时,制动轮的轮胎与地面之间的摩擦为_____(滑动/滚动)摩擦,同时轮胎的温度升高,这是通过_____的方法增加了轮胎的内能.

(3)图乙所示汽车座位上的头枕,可以预防汽车_____(急刹车/被追尾)时造成的危害;

(4)《校车驾驶员安全管理规定》指出车速不得超过40km/h,“40km/h”是指校车在行驶过程中的_____(平均/最大)速度;

(5)小明早晨7点乘校车去上学,7点20分到达学校,设校车行驶的平均速度为30km/h,则小明乘车地点到学校的路程是_____km.

18.请阅读下文并回答题。

神舟飞船成功回家

2021年9月17日13时30分,神舟十二号载人飞船返回舱反推发动机成功点火后,神十二安全降落在东风着陆场预定区域,这是神舟飞船首次在东风着陆场着陆历史性的一刻,神舟十二号成功回家!

伴随着神舟十二号的返回,我国三名在太空出差长达3个月时间的宇航员,航天器返回过程背后的难度,其实是超乎我们想象的!

首先来说,神舟十二号是首次从天宫空间站返回地面,首次在东风着陆场完成着陆由于空间站的轨道高度不固定,是会随着不同时间节点变化的,而此前则都是从固定轨道返回地球,这就要求神舟团队必须改进返回算法,以适应变更后的返回轨道,提高返回舱返回的成功率。

神舟十二号返回舱返回地球时,需要面临的最大考验就是穿越地球大气距离地表100公里处被称为卡门线,卡门线是界定太空的最低标准,也就是说进入卡门线,就意味着返回舱正式进入了大气层。虽然只有短短100公的距离,但也正是这短短的100公里,却成为了关乎返回舱机组人员生死存亡的关键。正常来说,返回舱进入卡门线的速度是接近第一宇宙速度,大约7.9km/s,返回舱以这样的速度进入大气时,空气粒子会强烈撞击返回舱的表面,在这个过程中,返回舱的表面将会产生,最高超过2000℃的高温。在这样的高温之下,像铁这种熔点只有1500多度的金属,就算几秒钟的时间可能也都挺不过去因此返回舱所用的材料,就必须是高度耐热的烧蚀材料,这样才能保护返回舱不被烧毁。

其次,进入大气不被烧毁只是返回舱成功返回地球的前提,在这样的前提之下,返回舱还需要面对一个最危险的挑战。那就是返回舱和大气摩擦时,是会产生等离子气体层将其包表的,而这层包裹着返回舱的等离子气体层,是具有电磁屏蔽作用的因此,从进入大气80公里左右,到下降至35公里高空期间,地面与返回舱内的航天员都无法取得联系这个区间也被称为“黑障区”。由于地面无法与返回舱取得联系,“黑障区”也就成了返回舱最令人揪心的一段返程。不过,成功度过“黑障区”也并不味着返回舱就安全了,因为此时返回舱的速度依然是非常高的。

9月17日,三位航天员搭乘神舟十二号返回地球。神舟飞船的前段是轨道舱,轨道舱和返回舱进行分离,神舟十二号飞船降到返回轨道。随后发动机开机,飞船将从393公里高度逐步下降,在进入大气层之前,飞船要完成推进舱分离。

飞船返回舱进入大气层后是返回过程中环境最为恶劣的阶段。空气密度越来越大,返回舱与空气剧烈摩擦,使其底部温度高达1600-1800摄氏度,返回舱周围被火焰所包围。在距地面10公里左右的高度,返回舱将打开降落伞并抛掉防热大底,速度将下降至每秒3.5米左右。在距地面1米左右时启动反推发动机最终使返回舱实现安全着陆。

(1)返回舱以第一宇宙速度进入大气时,空气粒子会强烈撞击返回舱的表面,在这个过程中,返回舱的表面将会产生最高超过2000℃的高温,返回舱降落过程中___________能转化成___________能。

(2)“黑障区”也就成了返回舱最令人揪心的一段返程,原因是___________。

19.阅读短文,回答问题:

防冻冷却液

防冻液的全称叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。汽车行驶时,发动机的温度会升得很高,利用防冻冷却液在散热器管道内循环流动,将发动机多余内能带走,使发动机能以正常工作温度运转(图甲)。

防冻冷却液主要由水和不易汽化、密度比水小的原液混合而成,原液含量(防冻剂占防冻冷却液体积的比例)越高,防冻冷却液的比热容越小,防冻冷却液的凝固点和沸点与原液含量的关系图像见图乙和图丙所示。

衡量防冻液的优劣主要有以下两点:首先是防冻效果,水的凝固点是0℃,一般普通型的防冻液都可达到-40℃,而优质的防冻液应能达到-60℃左右,这是标定防冻液质量的一个重要指标;另一个指标是防冻液的沸点,水的沸点是100℃,而防冻液至少应达到108℃以上。

(1)若用水代替防冻冷却液,在北方寒冷的冬天,停车时间比较长,会因水结冰容易导致散热器管道胀裂,这是因为____________________________;

(2)“利用防冻冷却液在散热器管道内循环流动,将发动机多余内能带走”,这是通过___________(选填“做功”或“热传递”)方式改变发动机的内能;

(3)防冻冷却液中的原液含量(防冻剂占防冻冷却液体积的比例)越高,在吸收相同热量后其温度变化就越_________(“大”或“小”);

(4)防冻冷却液长时间使用后,由于汽化会使防冻液中的水分减少,故防冻冷却液的沸点会___________(选填“升高”、“不变”或“降低”);

(5)请你根据防冻冷却液的凝固点和沸点判断,一般普通型的防冻冷却液的原液含量应达到__________以上的比例才能合格。

A.35% B.45% C.55% D.65%

20.太阳发出的可见光、红外线等光线具有能量,照射到物体上,部分被吸收转化为内能(其中红外线尤其显著).许多车主为了隔热给汽车玻璃贴上太阳膜.某兴趣小组对市场5种品牌隔热性能进行如下探究:

①如图,在暗室中将一侧贴有品牌太阳膜的玻璃板竖直放在水平桌面上,在距离玻璃板左侧20厘米放置一个红外线灯,玻璃板右侧放置一个光能风车(光能风车的风叶在红外线照射下,转动快慢能反映接收到的红外线的强弱).

②打开红外线灯,观察并记录30秒内光能风车风叶转动的圈数.

③改变红外线灯的位置,使之距离玻璃板的距离分别为40厘米、60厘米、80厘米,重复步骤②.

④在玻璃板上依次更换其他4种品牌的太阳膜,重复上述实验.

(1)本实验需要的测量工具有 _____.(写出2种)

(2)透过太阳膜红外线的强弱无法用肉眼直接观察,本实验用光能风车转动快慢来反映红外线的强弱.下列实验或活动所用得方法与本实验相同的有 _____(可多选).

(3)为了使本实验的结果更可靠,还需改变哪些变量进行多次实验? _____(写出2点).

21.根据能量转化与守恒定律,在与外界没有热传递的条件下,物体内能的增加量与外界对物体做功多少相等。为了验证此规律,某兴趣小组设计了如图所示的实验,在容器里装一定质量的水,中间装上带有叶片的转轴,转轴上绕上绳子,绳子另一端通过滑轮与一重物相连,当重物下降时,绳子拉动转轴转动,带动叶片旋转,使容器里的水温度升高,结合水的比热容计算出水中增加的内能,以此验证水的内能增加量与重物的重力做功多少是否相等:

(1)为了完成此实验,除已提供测质量的电子天平外,还需要的测量工具有__________;

(2)兴趣小组在实验过程中发现,水内能的增加量小于重物做功的大小,请写出造成这种现象的一种原因:__________________。

参考答案:

1.B

【解析】

【详解】

A.物体的内能与物体的温度与质量均有关,因不知道冰与水的质量,故无法比较二者的内能,故A错误;

B.将-4℃冰块放入0℃水中,由于存在温度差,所以冰块吸收热量,水放出热量,并且温度达到水的凝固点,因此水会结冰,故水的质量会减少,故B正确;

CD.将-4℃冰块放入0℃水中,由于存在温度差,因此热量会自发地从温度高的物体传递给温度低的物体,即热量通过热传递的方式从水传递给冰块,且传递的是热量而不是温度,故CD错误。

故选B。

2.C

【解析】

【详解】

A.大地内能的增加是太阳通过热传递的方式实现的,故A错误;

B.雨的形成是水蒸气液化为小水滴,故B错误;

C.“丹桂小菊万径香”,是扩散现象,说明分子在不停地做无规则运动,故C正确;

D.霜是空气中的水蒸气遇冷凝华为固体的冰晶,凝华放热,故D错误。

故选C。

3.A

【解析】

【分析】

【详解】

A.太阳照射沙子,沙子变热,这是沙子吸收太阳的热量,温度升高,是通过热传递改变内能的,故A符合题意;

B.反复弯折铁丝,铁丝变热,这是力对铁丝做功,使铁丝温度升高,是通过做功改变物体内能的,故B不符合题意;

C.两手相互摩擦,手掌变热,是两手克服摩擦做功,使手的温度升高,是通过做功改变物体内能的,故C不符合题意;

D.钢锯锯断木头,钢锯变热,是锯条克服摩擦做功,使锯条的温度升高,是通过做功改变物体内能的,故D不符合题意。

故选A。

4.D

【解析】

【详解】

A.洋芋搅团香味扑鼻,这是扩散现象,说明分子在不停地做无规则运动,故A正确,不符合题意;

B.制作过程中,洋芋吸收热量,是通过热传递的方式增大洋芋搅团的内能,故B正确,不符合题意;

C.洋芋搅团在冷却的过程中,放出热量,温度降低,内能减小,故C正确,不符合题意;

D.热量是一个过程量,不能用含有或具有来描述,故D错误,符合题意。

故选D。

5.A

【解析】

【详解】

AC.把糖加热到流体状态,这是熔化现象,再慢慢晾干变硬,这是凝固现象,所以糖的物态变化是先熔化后凝固,故A正确,B错误;

BD.糖在熔化过程中,吸收热量,内能增加,温度不变,在凝固过程中,放出热量,内能减少,故CD错误。

故选A。

6.D

【解析】

【详解】

A.热气腾腾的汤具有较大的内能,热量是过程量,不能用含有来描述,故A错误;

B.内能大小跟质量、温度、状态有关,温度相同的物体,当其它因素不同时,物体的内能不能确定,故B错误;

C.一切物体都具有内能,所以铁水和冰块都具有内能,故C错误;

D.物体吸收热量,温度不一定升高,如晶体熔化时,吸收热量,内能增大,但是温度不变,故D正确。

故选D。

7.C

【解析】

【详解】

A.热量是在热传递过程中,传递能量的多少,是一个过程量,只能说吸收或放出热量,不能说含有热量,故A错误;

B.物体吸收热量,温度不一定升高,例如晶体熔化时,水沸腾时都吸收热量,但温度不变,故B错误;

C.物体的内能与温度有关,在其他条件相同时,温度越高,内能越大,故C正确;

D.物质是由分子组成,而分子又在不停的做无规则运动,而冰块也是一种物质,所以也是有分子组成,且分子不停作无规则运动,所以有内能,并且一切物体都具有内能,故D错误。

故选C。

8.D

【解析】

【详解】

A.一切物体在任何温度下都有内能,温度为0℃时,一定质量的气体内能不为零,故A错误;

B.在热传递过程中,传递能量的多少叫热量,热量是过程量,不能用“含有”描述,故B错误;

C.一定质量的气体,温度升高时,内能一定增大,故C错误;

D.做功和热传递都可改变物体的内能,内能增加,也可能是外界对其做功,故不一定是因为吸收热量,故D正确。

故选D。

9.B

【解析】

【详解】

A.冬泳运动员口中呼出的“白气”是空气中的水蒸气液化形成的小水滴,故A错误;

B.在有风时出水后感觉特别冷,是由于风加快了人体表水分的蒸发,而体表水蒸发吸热,导致人体内能减小,温度降低,故B正确;

C.水易流动且没有固定形状,说明水分子间作用力较固体分子间的作用力弱,而不是没有作用力,故C错误;

D.上岸后通过“烤火”取暖使人体吸收火的内能,使身体内能增加,温度升高,主要是热传递改变了人体的内能,故D错误。

故选B。

10.B

【解析】

【详解】

AB.发生热传递的条件是有温度差,甲、乙接触,甲传递热量给乙,甲的温度较高,内能的大小与物体的质量、温度等因素有关,甲的内能不一定大,故A不符合题意,B符合题意;

C.任何物体在任何温度下都有内能,0℃的固态乙有内能,故C不符合题意;

D.如果乙是晶体,乙内能增加,温度不一定上升,故D不符合题意。

故选B。

11.D

【解析】

【详解】

A.热量是一过程量,它相对应的术语是“吸收”和“放出”,不能用“含有”,故A错误;

B.在热传递过程中,热量总是从温度高的物体向温度低的物体转移,故B错误;

C.物体内能增大,可能是从外界吸收了热量,也可能是外界对其做了功,故C错误;

D.物体的温度不变,其内能可能改变,如冰在熔化过程中持续吸热,内能增大,但温度保持不变,故D正确。

故选D。

12.A

【解析】

【详解】

根据图示可知,两个气门都关闭,活塞向下运动,因此该冲程为做功冲程,将内能转化为机械能。

A.试管内气体对瓶塞做功,气体的内能转化为瓶塞的机械能,符合题意;

B.搓手取暖,克服摩擦力做功,把机械能转化为内能,内能增加,不符合题意;

C.用力将活塞压下,活塞对筒内空气做功,筒内空气的内能增大、温度升高,达到了棉花的着火点,棉花就会燃烧,此过程中机械能转化为内能,不符合题意;

D.钻木取火过程中,克服摩擦力做功,机械能转化为内能,内能增加,不符合题意。

故选A。

13. 做功 熔化

【解析】

【详解】

[1][2]两名队员在冰壶前方“刷冰”,通过刷子和冰面摩擦,将机械能转化为冰的内能,这是通过做功的方式改变冰的内能;冰的内能增加,使表面的冰熔化成薄薄的一层水,减小了冰壶和冰面的摩擦。

14. 扩散 热传递

【解析】

【详解】

[1]同学们能闻到消毒液的味道,是因为分子在永不停息地做无规则运动,这是扩散现象。

[2]高烧病人温度高,而冰袋温度低,当冰袋与病人接触时,热量从病人传递给冰,冰吸热熔化,病人放出热量后,温度降低,内能减小,故这是采用热传递的方法来改变物体的内能的。

15. 小

做功 剧烈

【解析】

【详解】

[1]气体分子间间隔较大,分子间作用力较小。所以气体容易被压缩。

[2]实验过程中是通过做功的方式增加空气内能。

[3]组成物质的分子永不停息地做无规则,温度越高分子运动越剧烈。

16. 减小 增大 做功

【解析】

【详解】

[1][2]运动员加速下落过程中,质量不变,高度减小,所以其重力势能减小;运动速度增大,动能增大。

[3]当滑雪板滑过时,雪面瞬间熔化成一层薄薄的水膜,这是通过克服摩擦做功的方法将机械能转化为内能,从而改变冰的内能的。

17. 运动 滑动 做功 被追尾 最大 10

【解析】

【详解】

(1)校车行驶过程中,以路边树木为参照物,司机的位置发生了改变,故司机相对于路边的树是运动的.

(2)汽车行驶时,车轮与地面之间的摩擦是滚动摩擦.当校车急刹车时,制动轮不再转动,其轮胎与地面之间的摩擦是滑动摩擦.

轮胎克服地面的摩擦做功,将机械能转化为内能,轮胎的温度会升高.这是通过做功的方法增加了轮胎的内能.

(3)汽车被追尾时,人由于惯性,要保持原来的运动状态,很容易向后撞去,因此汽车座位上的头枕,可以预防汽车被追尾时造成的危害.而安全带可以减轻汽车急刹车时造成的危害.

(4)《校车驾驶员安全管理规定》指出车速不得超过40km/h,“40km/h”是指校车在行驶过程中的最大速度.

(5)小明早晨7点乘校车去上学,7点20分到达学校,则汽车行驶时间,车速v=30km/h,

由速度公式可得,

小明乘车地点到学校的路程.

【点睛】

本题考查了参照物的选取、摩擦力的种类、改变内能的方法、最大速度的理解以及速度计算公式的应用等知识,综合性较强,难度不大.易错点是判断汽车急刹车时车轮与地面摩擦的种类.急刹车时,制动轮不再转动,在地面上滑动,所以是滑动摩擦.

18. 机械能 内 地面与返回舱内的航天员在黑障区无法取得联系

【解析】

【分析】

【详解】

[1][2]在返回舱降落过程,返回舱的表面会与空气摩擦,所以返回舱的机械能减少,内能增加,机械能转化为内能。

[3]返回舱和大气摩擦时,产生等离子气体层将其包表,而这层包裹着返回舱的等离子气体层,具有电磁屏蔽作用,使地面与返回舱内的航天员在此区域无法取得联系,而成了返回舱最令人揪心的一段返程。

19. 水结冰后体积增大 热传递 大 升高 C

【解析】

【详解】

(1)[1]水结冰后,质量不变,但密度变小,根据知,体积变大,因此水结冰容易导致散热器管道胀裂。

(2)[2]利用防冻冷却液在散热器管道内循环流动,将发动机多余内能带走,这是通过热传递方式改变发动机的内能。

(3)[3]根据题意知“原液含量(防冻剂占防冻冷却液体积的比例)越高,防冻冷却液的比热容越小”,由公式判断,在防冻冷却液吸收相同热量和质量不变时,温度的变化量与其比热容成反比,则防冻冷却液的比热容越小,其温度的变化就越大。

(4)[4]防冻冷却液长时间使用后,由于汽化会使防冻液中的水分减少,与原来相比,防冻液的原液含量增大,比热容减小,由图丙可知,防冻液的沸点升高。

(5)[5]由图乙知:一般普通型防冻液的凝固点达到-40℃时的原液含量为55%;而由图丙知:防冻液的沸点达到108℃以上时的原液含量也为55%;因此综合分析可知:一般普通型的防冻冷却液的原液含量应达到55%以上的比例才能合格,故选C。

20. 刻度尺、停表 AB 不同的红外线灯、红外线灯照射的角度

【解析】

【详解】

试题分析:(1)根据题意在距离玻璃板左侧20厘米放置一个红外线灯,需要测量距离的工具刻度尺;观察并记录30秒内光能风车风叶转动的圈数.需要计时工具停表;(2)实验中透过太阳膜红外线的强弱无法用肉眼直接观察,验用光能风车转动快慢来反映红外线的强弱,在物理学中这种方法叫做转换法,图中显示的实验中A用海绵形变程度显示压力的作用效果也是用转换法,B用酚酞试液指示酸碱中和反应,也是用转换法,C气球膨胀表示宇宙大爆炸,用到的是模型法,所以应该填AB;(3)为了使本实验的结果更可靠,多做几次实验数据,改变影响研究结果的物理量,例如不同的红外线灯、红外线灯照射的角度等.

考点:物理实验探究方法

21. 刻度尺、温度计 滑轮存在摩擦

【解析】

【详解】

(1)[1]实验中应需要用刻度尺测量重物下降的高度、用温度计测水升高的温度。

(2)[2]在实验的过程中,由于滑轮存在摩擦、液体会散热等情况,使水内能的增加量小于重物做功的大小。

一、单选题

1.实验室有温度为0℃的水、-4℃的冰块,对于只有0℃的水和-4℃的冰组成的系统,下列说法正确的是( )

A.0℃的水的内能一定大于-4℃的冰的内能

B.将-4℃冰块放入0℃水中,水的质量变小

C.将-4℃冰块放入0℃水中,能量通过做功的方式从水传递给冰块

D.将-4℃冰块放入0℃水中,温度通过热传递的方式从水传递给冰块

2.描述二十四节气的诗句中蕴含着丰富的物理知识,以下说法正确的是( )

A.立春:“大地养和暖气生”,大地内能的增加是太阳通过做功的方式实现的

B.清明:“清明时节雨纷纷”,雨的形成是凝固现象

C.秋分:“丹桂小菊万径香”,桂花飘香说明分子在永不停息地做无规则运动

D.霜降:“一朝秋暮露成霜”,霜的形成要吸热

3.下列现象中,通过热传递改变内能的是( )

A.太阳照射沙子,沙子变热 B.反复弯折铁丝,铁丝变热

C.两手相互摩擦,手掌变热 D.钢锯锯断木头,钢锯变热

4.如图所示,这是我省有名的美食——洋芋搅团,端上一碗洋芋搅团,香味扑鼻而来。下列有关洋芋搅团的说法错误的是( )

A.洋芋搅团香味扑鼻,说明分子在不停地做无规则运动

B.制作过程中,通过热传递的方式增大洋芋搅团的内能

C.洋芋搅团在冷却的过程中,温度降低,内能减小

D.刚出锅的洋芋搅团温度高,含有的热量多

5.中国传统文化博大精深,传统民间艺人会制作一种“糖画”,先把糖加热到流体状态,用它画成各种小动物图案,如图,再慢慢晾干变硬,送给小朋友。关于制作“糖画”的全过程,下列表述正确的是( )

A.糖的物态变化是先熔化后凝固 B.糖的内能一直在增加

C.糖的物态变化是先凝固后熔化 D.糖的温度一直在降低

6.关于温度、热量、内能,下列说法中正确的是( )

A.我们不敢大口喝热气腾腾的汤,是因为汤含有的热量多

B.温度相同的物体,内能一定相同

C.铁水很热具有内能,冰块很冷没有内能

D.物体吸收热量,温度不一定升高

7.关于温度、比热容、热量、内能,以下说法正确的是( )

A.物体温度越高,含有的热量越多

B.一个物体吸收了热量,它的温度一定会升高

C.一个物体温度升高了,它的一定内能增加

D.0℃的冰块,其内能为零

8.关于一定质量的气体,下列说法中正确的是( )

A.温度为0℃时,内能也为零 B.温度越高,含有的热量越多

C.温度升高时,内能一定减小 D.内能增加,不一定是因为吸收热量

9.冬泳逐渐成为人们喜爱的锻炼方式,关于冬泳的情景下列描述正确的是( )

A.冬泳运动员口中呼出的“白气”是液体汽化形成的

B.出水后有风吹过感觉更冷是由于体表水分蒸发加快吸热

C.水易流动且没有固定形状说明水分子间没有作用力

D.上岸后通过“烤火”取暖主要是做功改变了人体的内能

10.两个物块如图,甲、乙接触,甲传递热量给乙,则( )

A.甲的内能一定大 B.甲的温度一定高

C.0℃的固态乙没有内能 D.乙内能增加,温度一定上升

11.关于内能、温度、热量和热传递,下列说法正确的是( )

A.物体的温度越高,所含的热量越多

B.在热传递过程中,热量总是从内能大的物体向内能小的物体转移

C.物体内能增大,一定是从外界吸收了热量

D.物体的温度不变,其内能可能改变

12.如图是内燃机某冲程的工作示意图,四个事例中能量转化与之相同的是( )

A.瓶塞冲出

B.搓手取暖

C.压缩气体

D.钻木取火

二、填空题

13.下图是中国女子冰壶队备战2022北京冬奥会时训练的场景,两名队员在冰壶前方“刷冰”,通过___________的方式改变冰的内能,使表面的冰___________(填物态变化名称)成薄薄的一层水。

14.今年5月18日复课后,为了保障每位师生的安全,学校每天都要对公共场所喷酒84消毒液来进行消杀。消杀过后,同学们都闻得到消毒液的味道,这是______现象;在治疗高烧病人时,可以采用敷冰袋的方式来退烧,这实际上就是采用______的方法来改变物体内能。

15.如图,在一个厚壁玻璃筒里放一块有少量乙醚的棉花,用力把活塞迅速下压,棉花就会立即燃烧。因为空气分子间的间隔较大,分子间作用力较______(填“ 大”或“小”),所以容易被压缩。这是通过_____的方式使筒内气体内能增加的,温度越高,分子无规则运动越________。

16.图甲是2022年北京冬奥会会徽,以汉字“冬”为灵感,运用书法艺术形态,传递出实现“三亿人参与冰雪运动”的目标。图乙是滑雪运动员起跳后下落情景,运动员加速下落过程中重力势能______(选填“增大”、“减小”或“不变”),动能______(选填“增大”、“减小”或“不变”)。当滑雪板滑过时,雪面瞬间熔化成一层薄薄的水膜,是通过______的方式使雪面的内能增加的。

三、综合题

17.目前,“长鼻子”校车在我市投入使用,如图甲所示:

(1)校车行驶过程中,以路边树木为参照物,司机是_____(运动/静止)的;

(2)当校车急刹车时,制动轮的轮胎与地面之间的摩擦为_____(滑动/滚动)摩擦,同时轮胎的温度升高,这是通过_____的方法增加了轮胎的内能.

(3)图乙所示汽车座位上的头枕,可以预防汽车_____(急刹车/被追尾)时造成的危害;

(4)《校车驾驶员安全管理规定》指出车速不得超过40km/h,“40km/h”是指校车在行驶过程中的_____(平均/最大)速度;

(5)小明早晨7点乘校车去上学,7点20分到达学校,设校车行驶的平均速度为30km/h,则小明乘车地点到学校的路程是_____km.

18.请阅读下文并回答题。

神舟飞船成功回家

2021年9月17日13时30分,神舟十二号载人飞船返回舱反推发动机成功点火后,神十二安全降落在东风着陆场预定区域,这是神舟飞船首次在东风着陆场着陆历史性的一刻,神舟十二号成功回家!

伴随着神舟十二号的返回,我国三名在太空出差长达3个月时间的宇航员,航天器返回过程背后的难度,其实是超乎我们想象的!

首先来说,神舟十二号是首次从天宫空间站返回地面,首次在东风着陆场完成着陆由于空间站的轨道高度不固定,是会随着不同时间节点变化的,而此前则都是从固定轨道返回地球,这就要求神舟团队必须改进返回算法,以适应变更后的返回轨道,提高返回舱返回的成功率。

神舟十二号返回舱返回地球时,需要面临的最大考验就是穿越地球大气距离地表100公里处被称为卡门线,卡门线是界定太空的最低标准,也就是说进入卡门线,就意味着返回舱正式进入了大气层。虽然只有短短100公的距离,但也正是这短短的100公里,却成为了关乎返回舱机组人员生死存亡的关键。正常来说,返回舱进入卡门线的速度是接近第一宇宙速度,大约7.9km/s,返回舱以这样的速度进入大气时,空气粒子会强烈撞击返回舱的表面,在这个过程中,返回舱的表面将会产生,最高超过2000℃的高温。在这样的高温之下,像铁这种熔点只有1500多度的金属,就算几秒钟的时间可能也都挺不过去因此返回舱所用的材料,就必须是高度耐热的烧蚀材料,这样才能保护返回舱不被烧毁。

其次,进入大气不被烧毁只是返回舱成功返回地球的前提,在这样的前提之下,返回舱还需要面对一个最危险的挑战。那就是返回舱和大气摩擦时,是会产生等离子气体层将其包表的,而这层包裹着返回舱的等离子气体层,是具有电磁屏蔽作用的因此,从进入大气80公里左右,到下降至35公里高空期间,地面与返回舱内的航天员都无法取得联系这个区间也被称为“黑障区”。由于地面无法与返回舱取得联系,“黑障区”也就成了返回舱最令人揪心的一段返程。不过,成功度过“黑障区”也并不味着返回舱就安全了,因为此时返回舱的速度依然是非常高的。

9月17日,三位航天员搭乘神舟十二号返回地球。神舟飞船的前段是轨道舱,轨道舱和返回舱进行分离,神舟十二号飞船降到返回轨道。随后发动机开机,飞船将从393公里高度逐步下降,在进入大气层之前,飞船要完成推进舱分离。

飞船返回舱进入大气层后是返回过程中环境最为恶劣的阶段。空气密度越来越大,返回舱与空气剧烈摩擦,使其底部温度高达1600-1800摄氏度,返回舱周围被火焰所包围。在距地面10公里左右的高度,返回舱将打开降落伞并抛掉防热大底,速度将下降至每秒3.5米左右。在距地面1米左右时启动反推发动机最终使返回舱实现安全着陆。

(1)返回舱以第一宇宙速度进入大气时,空气粒子会强烈撞击返回舱的表面,在这个过程中,返回舱的表面将会产生最高超过2000℃的高温,返回舱降落过程中___________能转化成___________能。

(2)“黑障区”也就成了返回舱最令人揪心的一段返程,原因是___________。

19.阅读短文,回答问题:

防冻冷却液

防冻液的全称叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。汽车行驶时,发动机的温度会升得很高,利用防冻冷却液在散热器管道内循环流动,将发动机多余内能带走,使发动机能以正常工作温度运转(图甲)。

防冻冷却液主要由水和不易汽化、密度比水小的原液混合而成,原液含量(防冻剂占防冻冷却液体积的比例)越高,防冻冷却液的比热容越小,防冻冷却液的凝固点和沸点与原液含量的关系图像见图乙和图丙所示。

衡量防冻液的优劣主要有以下两点:首先是防冻效果,水的凝固点是0℃,一般普通型的防冻液都可达到-40℃,而优质的防冻液应能达到-60℃左右,这是标定防冻液质量的一个重要指标;另一个指标是防冻液的沸点,水的沸点是100℃,而防冻液至少应达到108℃以上。

(1)若用水代替防冻冷却液,在北方寒冷的冬天,停车时间比较长,会因水结冰容易导致散热器管道胀裂,这是因为____________________________;

(2)“利用防冻冷却液在散热器管道内循环流动,将发动机多余内能带走”,这是通过___________(选填“做功”或“热传递”)方式改变发动机的内能;

(3)防冻冷却液中的原液含量(防冻剂占防冻冷却液体积的比例)越高,在吸收相同热量后其温度变化就越_________(“大”或“小”);

(4)防冻冷却液长时间使用后,由于汽化会使防冻液中的水分减少,故防冻冷却液的沸点会___________(选填“升高”、“不变”或“降低”);

(5)请你根据防冻冷却液的凝固点和沸点判断,一般普通型的防冻冷却液的原液含量应达到__________以上的比例才能合格。

A.35% B.45% C.55% D.65%

20.太阳发出的可见光、红外线等光线具有能量,照射到物体上,部分被吸收转化为内能(其中红外线尤其显著).许多车主为了隔热给汽车玻璃贴上太阳膜.某兴趣小组对市场5种品牌隔热性能进行如下探究:

①如图,在暗室中将一侧贴有品牌太阳膜的玻璃板竖直放在水平桌面上,在距离玻璃板左侧20厘米放置一个红外线灯,玻璃板右侧放置一个光能风车(光能风车的风叶在红外线照射下,转动快慢能反映接收到的红外线的强弱).

②打开红外线灯,观察并记录30秒内光能风车风叶转动的圈数.

③改变红外线灯的位置,使之距离玻璃板的距离分别为40厘米、60厘米、80厘米,重复步骤②.

④在玻璃板上依次更换其他4种品牌的太阳膜,重复上述实验.

(1)本实验需要的测量工具有 _____.(写出2种)

(2)透过太阳膜红外线的强弱无法用肉眼直接观察,本实验用光能风车转动快慢来反映红外线的强弱.下列实验或活动所用得方法与本实验相同的有 _____(可多选).

(3)为了使本实验的结果更可靠,还需改变哪些变量进行多次实验? _____(写出2点).

21.根据能量转化与守恒定律,在与外界没有热传递的条件下,物体内能的增加量与外界对物体做功多少相等。为了验证此规律,某兴趣小组设计了如图所示的实验,在容器里装一定质量的水,中间装上带有叶片的转轴,转轴上绕上绳子,绳子另一端通过滑轮与一重物相连,当重物下降时,绳子拉动转轴转动,带动叶片旋转,使容器里的水温度升高,结合水的比热容计算出水中增加的内能,以此验证水的内能增加量与重物的重力做功多少是否相等:

(1)为了完成此实验,除已提供测质量的电子天平外,还需要的测量工具有__________;

(2)兴趣小组在实验过程中发现,水内能的增加量小于重物做功的大小,请写出造成这种现象的一种原因:__________________。

参考答案:

1.B

【解析】

【详解】

A.物体的内能与物体的温度与质量均有关,因不知道冰与水的质量,故无法比较二者的内能,故A错误;

B.将-4℃冰块放入0℃水中,由于存在温度差,所以冰块吸收热量,水放出热量,并且温度达到水的凝固点,因此水会结冰,故水的质量会减少,故B正确;

CD.将-4℃冰块放入0℃水中,由于存在温度差,因此热量会自发地从温度高的物体传递给温度低的物体,即热量通过热传递的方式从水传递给冰块,且传递的是热量而不是温度,故CD错误。

故选B。

2.C

【解析】

【详解】

A.大地内能的增加是太阳通过热传递的方式实现的,故A错误;

B.雨的形成是水蒸气液化为小水滴,故B错误;

C.“丹桂小菊万径香”,是扩散现象,说明分子在不停地做无规则运动,故C正确;

D.霜是空气中的水蒸气遇冷凝华为固体的冰晶,凝华放热,故D错误。

故选C。

3.A

【解析】

【分析】

【详解】

A.太阳照射沙子,沙子变热,这是沙子吸收太阳的热量,温度升高,是通过热传递改变内能的,故A符合题意;

B.反复弯折铁丝,铁丝变热,这是力对铁丝做功,使铁丝温度升高,是通过做功改变物体内能的,故B不符合题意;

C.两手相互摩擦,手掌变热,是两手克服摩擦做功,使手的温度升高,是通过做功改变物体内能的,故C不符合题意;

D.钢锯锯断木头,钢锯变热,是锯条克服摩擦做功,使锯条的温度升高,是通过做功改变物体内能的,故D不符合题意。

故选A。

4.D

【解析】

【详解】

A.洋芋搅团香味扑鼻,这是扩散现象,说明分子在不停地做无规则运动,故A正确,不符合题意;

B.制作过程中,洋芋吸收热量,是通过热传递的方式增大洋芋搅团的内能,故B正确,不符合题意;

C.洋芋搅团在冷却的过程中,放出热量,温度降低,内能减小,故C正确,不符合题意;

D.热量是一个过程量,不能用含有或具有来描述,故D错误,符合题意。

故选D。

5.A

【解析】

【详解】

AC.把糖加热到流体状态,这是熔化现象,再慢慢晾干变硬,这是凝固现象,所以糖的物态变化是先熔化后凝固,故A正确,B错误;

BD.糖在熔化过程中,吸收热量,内能增加,温度不变,在凝固过程中,放出热量,内能减少,故CD错误。

故选A。

6.D

【解析】

【详解】

A.热气腾腾的汤具有较大的内能,热量是过程量,不能用含有来描述,故A错误;

B.内能大小跟质量、温度、状态有关,温度相同的物体,当其它因素不同时,物体的内能不能确定,故B错误;

C.一切物体都具有内能,所以铁水和冰块都具有内能,故C错误;

D.物体吸收热量,温度不一定升高,如晶体熔化时,吸收热量,内能增大,但是温度不变,故D正确。

故选D。

7.C

【解析】

【详解】

A.热量是在热传递过程中,传递能量的多少,是一个过程量,只能说吸收或放出热量,不能说含有热量,故A错误;

B.物体吸收热量,温度不一定升高,例如晶体熔化时,水沸腾时都吸收热量,但温度不变,故B错误;

C.物体的内能与温度有关,在其他条件相同时,温度越高,内能越大,故C正确;

D.物质是由分子组成,而分子又在不停的做无规则运动,而冰块也是一种物质,所以也是有分子组成,且分子不停作无规则运动,所以有内能,并且一切物体都具有内能,故D错误。

故选C。

8.D

【解析】

【详解】

A.一切物体在任何温度下都有内能,温度为0℃时,一定质量的气体内能不为零,故A错误;

B.在热传递过程中,传递能量的多少叫热量,热量是过程量,不能用“含有”描述,故B错误;

C.一定质量的气体,温度升高时,内能一定增大,故C错误;

D.做功和热传递都可改变物体的内能,内能增加,也可能是外界对其做功,故不一定是因为吸收热量,故D正确。

故选D。

9.B

【解析】

【详解】

A.冬泳运动员口中呼出的“白气”是空气中的水蒸气液化形成的小水滴,故A错误;

B.在有风时出水后感觉特别冷,是由于风加快了人体表水分的蒸发,而体表水蒸发吸热,导致人体内能减小,温度降低,故B正确;

C.水易流动且没有固定形状,说明水分子间作用力较固体分子间的作用力弱,而不是没有作用力,故C错误;

D.上岸后通过“烤火”取暖使人体吸收火的内能,使身体内能增加,温度升高,主要是热传递改变了人体的内能,故D错误。

故选B。

10.B

【解析】

【详解】

AB.发生热传递的条件是有温度差,甲、乙接触,甲传递热量给乙,甲的温度较高,内能的大小与物体的质量、温度等因素有关,甲的内能不一定大,故A不符合题意,B符合题意;

C.任何物体在任何温度下都有内能,0℃的固态乙有内能,故C不符合题意;

D.如果乙是晶体,乙内能增加,温度不一定上升,故D不符合题意。

故选B。

11.D

【解析】

【详解】

A.热量是一过程量,它相对应的术语是“吸收”和“放出”,不能用“含有”,故A错误;

B.在热传递过程中,热量总是从温度高的物体向温度低的物体转移,故B错误;

C.物体内能增大,可能是从外界吸收了热量,也可能是外界对其做了功,故C错误;

D.物体的温度不变,其内能可能改变,如冰在熔化过程中持续吸热,内能增大,但温度保持不变,故D正确。

故选D。

12.A

【解析】

【详解】

根据图示可知,两个气门都关闭,活塞向下运动,因此该冲程为做功冲程,将内能转化为机械能。

A.试管内气体对瓶塞做功,气体的内能转化为瓶塞的机械能,符合题意;

B.搓手取暖,克服摩擦力做功,把机械能转化为内能,内能增加,不符合题意;

C.用力将活塞压下,活塞对筒内空气做功,筒内空气的内能增大、温度升高,达到了棉花的着火点,棉花就会燃烧,此过程中机械能转化为内能,不符合题意;

D.钻木取火过程中,克服摩擦力做功,机械能转化为内能,内能增加,不符合题意。

故选A。

13. 做功 熔化

【解析】

【详解】

[1][2]两名队员在冰壶前方“刷冰”,通过刷子和冰面摩擦,将机械能转化为冰的内能,这是通过做功的方式改变冰的内能;冰的内能增加,使表面的冰熔化成薄薄的一层水,减小了冰壶和冰面的摩擦。

14. 扩散 热传递

【解析】

【详解】

[1]同学们能闻到消毒液的味道,是因为分子在永不停息地做无规则运动,这是扩散现象。

[2]高烧病人温度高,而冰袋温度低,当冰袋与病人接触时,热量从病人传递给冰,冰吸热熔化,病人放出热量后,温度降低,内能减小,故这是采用热传递的方法来改变物体的内能的。

15. 小

做功 剧烈

【解析】

【详解】

[1]气体分子间间隔较大,分子间作用力较小。所以气体容易被压缩。

[2]实验过程中是通过做功的方式增加空气内能。

[3]组成物质的分子永不停息地做无规则,温度越高分子运动越剧烈。

16. 减小 增大 做功

【解析】

【详解】

[1][2]运动员加速下落过程中,质量不变,高度减小,所以其重力势能减小;运动速度增大,动能增大。

[3]当滑雪板滑过时,雪面瞬间熔化成一层薄薄的水膜,这是通过克服摩擦做功的方法将机械能转化为内能,从而改变冰的内能的。

17. 运动 滑动 做功 被追尾 最大 10

【解析】

【详解】

(1)校车行驶过程中,以路边树木为参照物,司机的位置发生了改变,故司机相对于路边的树是运动的.

(2)汽车行驶时,车轮与地面之间的摩擦是滚动摩擦.当校车急刹车时,制动轮不再转动,其轮胎与地面之间的摩擦是滑动摩擦.

轮胎克服地面的摩擦做功,将机械能转化为内能,轮胎的温度会升高.这是通过做功的方法增加了轮胎的内能.

(3)汽车被追尾时,人由于惯性,要保持原来的运动状态,很容易向后撞去,因此汽车座位上的头枕,可以预防汽车被追尾时造成的危害.而安全带可以减轻汽车急刹车时造成的危害.

(4)《校车驾驶员安全管理规定》指出车速不得超过40km/h,“40km/h”是指校车在行驶过程中的最大速度.

(5)小明早晨7点乘校车去上学,7点20分到达学校,则汽车行驶时间,车速v=30km/h,

由速度公式可得,

小明乘车地点到学校的路程.

【点睛】

本题考查了参照物的选取、摩擦力的种类、改变内能的方法、最大速度的理解以及速度计算公式的应用等知识,综合性较强,难度不大.易错点是判断汽车急刹车时车轮与地面摩擦的种类.急刹车时,制动轮不再转动,在地面上滑动,所以是滑动摩擦.

18. 机械能 内 地面与返回舱内的航天员在黑障区无法取得联系

【解析】

【分析】

【详解】

[1][2]在返回舱降落过程,返回舱的表面会与空气摩擦,所以返回舱的机械能减少,内能增加,机械能转化为内能。

[3]返回舱和大气摩擦时,产生等离子气体层将其包表,而这层包裹着返回舱的等离子气体层,具有电磁屏蔽作用,使地面与返回舱内的航天员在此区域无法取得联系,而成了返回舱最令人揪心的一段返程。

19. 水结冰后体积增大 热传递 大 升高 C

【解析】

【详解】

(1)[1]水结冰后,质量不变,但密度变小,根据知,体积变大,因此水结冰容易导致散热器管道胀裂。

(2)[2]利用防冻冷却液在散热器管道内循环流动,将发动机多余内能带走,这是通过热传递方式改变发动机的内能。

(3)[3]根据题意知“原液含量(防冻剂占防冻冷却液体积的比例)越高,防冻冷却液的比热容越小”,由公式判断,在防冻冷却液吸收相同热量和质量不变时,温度的变化量与其比热容成反比,则防冻冷却液的比热容越小,其温度的变化就越大。

(4)[4]防冻冷却液长时间使用后,由于汽化会使防冻液中的水分减少,与原来相比,防冻液的原液含量增大,比热容减小,由图丙可知,防冻液的沸点升高。

(5)[5]由图乙知:一般普通型防冻液的凝固点达到-40℃时的原液含量为55%;而由图丙知:防冻液的沸点达到108℃以上时的原液含量也为55%;因此综合分析可知:一般普通型的防冻冷却液的原液含量应达到55%以上的比例才能合格,故选C。

20. 刻度尺、停表 AB 不同的红外线灯、红外线灯照射的角度

【解析】

【详解】

试题分析:(1)根据题意在距离玻璃板左侧20厘米放置一个红外线灯,需要测量距离的工具刻度尺;观察并记录30秒内光能风车风叶转动的圈数.需要计时工具停表;(2)实验中透过太阳膜红外线的强弱无法用肉眼直接观察,验用光能风车转动快慢来反映红外线的强弱,在物理学中这种方法叫做转换法,图中显示的实验中A用海绵形变程度显示压力的作用效果也是用转换法,B用酚酞试液指示酸碱中和反应,也是用转换法,C气球膨胀表示宇宙大爆炸,用到的是模型法,所以应该填AB;(3)为了使本实验的结果更可靠,多做几次实验数据,改变影响研究结果的物理量,例如不同的红外线灯、红外线灯照射的角度等.

考点:物理实验探究方法

21. 刻度尺、温度计 滑轮存在摩擦

【解析】

【详解】

(1)[1]实验中应需要用刻度尺测量重物下降的高度、用温度计测水升高的温度。

(2)[2]在实验的过程中,由于滑轮存在摩擦、液体会散热等情况,使水内能的增加量小于重物做功的大小。

同课章节目录

- 第十三章 内能

- 第1节 分子热运动

- 第2节 内能

- 第3节 比热容

- 第十四章 内能的利用

- 第1节 热机

- 第2节 热机的效率

- 第3节 能量的转化和守恒

- 第十五章 电流和电路

- 第1节 两种电荷

- 第2节 电流和电路

- 第3节 串联和并联

- 第4节 电流的测量

- 第5节 串、并联电路中电流的规律

- 第十六章 电压 电阻

- 第1节 电压

- 第2节 串、并联电路电压的规律

- 第3节 电阻

- 第4节 变阻器

- 第十七章 欧姆定律

- 第1节 电流与电压和电阻的关系

- 第2节 欧姆定律

- 第3节 电阻的测量

- 第4节 欧姆定律在串、并联电路中的应用

- 第十八章 电功率

- 第1节 电能 电功

- 第2节 电功率

- 第3节 测量小灯泡的电功率

- 第4节 焦耳定律

- 第十九章 生活用电

- 第1节 家庭电路

- 第2节 家庭电路电流过大的原因

- 第3节 安全用电

- 第二十章 电与磁

- 第1节 磁现象 磁场

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁 电磁继电器

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第二十一章 信息的传递

- 第1节 现代顺风耳──电话

- 第2节 电磁波的海洋

- 第3节 广播、电视和移动通信

- 第4节 越来越宽的信息之路

- 第二十二章 能源与可持续发展

- 第1节 能源

- 第2节 核能

- 第3节 太阳能

- 第4节 能源与可持续发展