2.2光的折射同步卷(含答案)

图片预览

文档简介

2 光的折射同步卷

一.选择题(共7小题)

1.如图5所示,OA是光从水中斜射入空气中时的一条反射光线,OA与水面夹角为60°.下列关于入射角α、折射角β的说法中正确的是( )

A.α=60°、β>60° B.α=60°、β<60°

C.α=30°、β>30° D.α=30°、β<30°

2.下列各种光现象的说法中表述正确的是( )

A.盛了水的碗,看上去好像变浅了是由于光的反射形成的

B.太阳光穿过茂密的树叶,在地面上留下圆圆的光斑是由于光的直线传播形成的

C.人在照镜子时,总是靠近镜子去看,其原因是靠近镜子时,平面镜所成的像会变大

D.在暗室里,为了能从镜中看清自己的脸部,应使手电筒正对镜子照射

3.在下面所示的四个情景中,属于光的折射现象的是( )

A.铅笔好像断了 B.水中倒影

C.小孔成像 D.小红照镜子

4.将筷子竖直插入装水的玻璃杯内,从俯视图中的P点沿水平方向看到的应该是如图所示哪个图中的情形( )

A. B.

C. D.

5.从岸边看水中的鱼,看到“鱼”的位置与实际位置不同。下列模型能解释此现象的是( )

A. B.

C. D.

6.用厚度不计的玻璃制成一空气三棱镜,放置于水中,如图所示,一束平行底边ab的单色光线射向侧面ac,并从bc侧面射出,此时,光线将向( )

A.向底边偏折

B.向顶角偏折

C.不发生偏折

D.与入射光线平行,但不共线

7.如图,将一束太阳光投射到玻璃三棱镜上,在棱镜后侧光屏上的AB范围内观察到不同颜色的光,则( )

A.A处应是紫光

B.只有AB之间有光

C.将照相底片放到AB范围B处的外侧,底片不会感光

D.将温度计放到AB范围A处的外侧,会看到温度上升

二.填空题(共4小题)

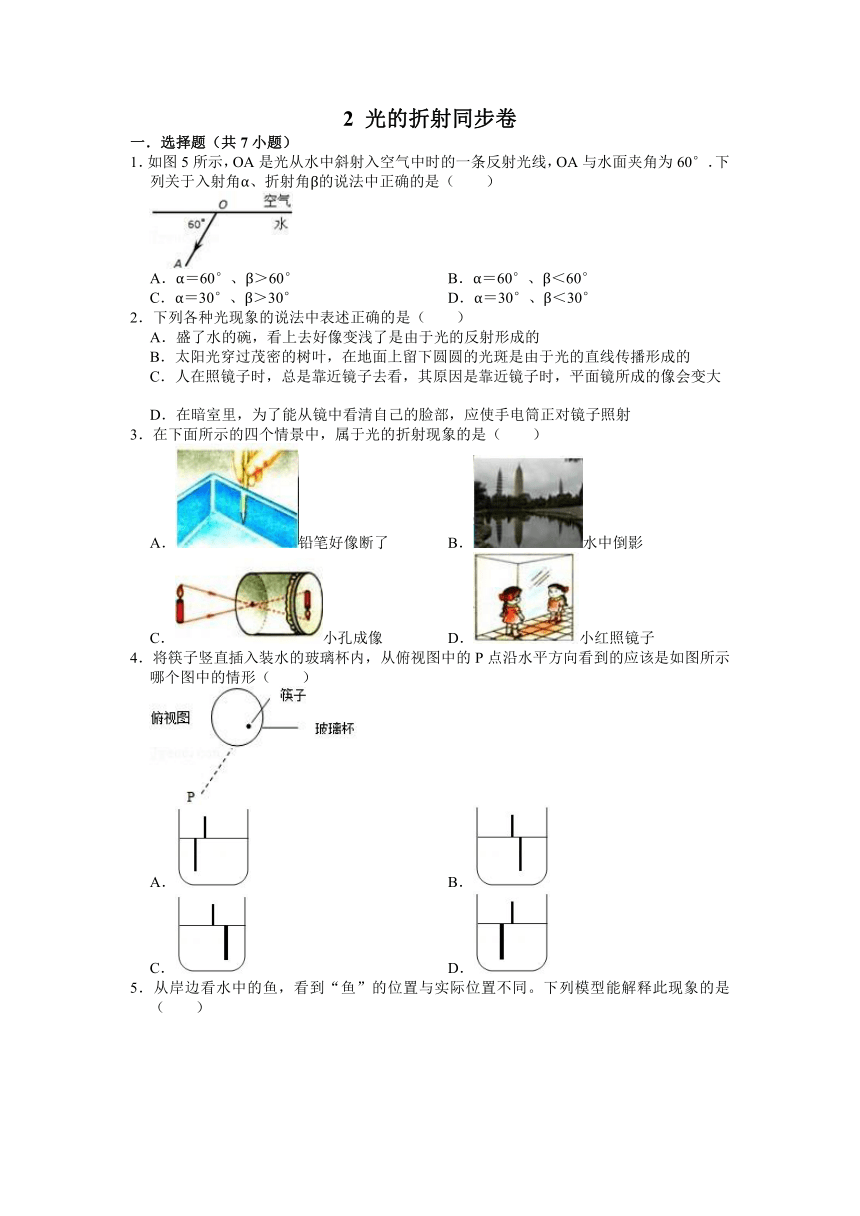

8.小林在探究光的折射规律时发现:当光由空气沿半圆玻璃砖边缘垂直射入圆心处发生反射和折射时,不断加大入射角会发生折射光消失而反射光却变得更亮的情况,如图所示,老师告诉他这是光的全反射现象。课后,小林查到光从玻璃射向空气时的一些数据如下表:

入射角 0° 10° 20° 30° 40° 41.2° 41.8° 42°

折射角 0° 15.2° 30.9° 48.6° 74.6° 81° 90° /

反射能量 5% 7% 26% 43% 77% 84% 100% 100%

表中数据说明:

(1)光从玻璃斜射向空气时,折射角、反射能量随着入射角的增大而 ,当入射角达到 °时,反射能量达到100%,就发生了全反射现象。

(2)根据光路可逆原理,当光从空气斜射向玻璃时,折射角 入射角(填“大于”、“等于”或“小于”)。

9.光在水中的传播速度为空气中传播速度的,光在玻璃中的传播速度为空气中传播速度的,当光从空气中斜射入水中时,折射光线偏向法线;当光线从空气中斜射入玻璃中时,折射光线也偏向法线。你认为,当光线从水中斜射入玻璃中时,折射光线会 (选填“偏离”或“偏向”)法线。你猜想的理由是 。

10.我国经济快速发展,很多厂商一改过去“酒香不怕巷子深”的观点,纷纷为自己的产品做广告,但有些广告制作却忽视了其中的科学性。如图所示的两幅广告图中各有一处科学性的错误,请你找出来并简要说明它违背了什么物理原理或规律。

甲图错误: ,它违背了 ;

乙图错误: ,它违背了 。

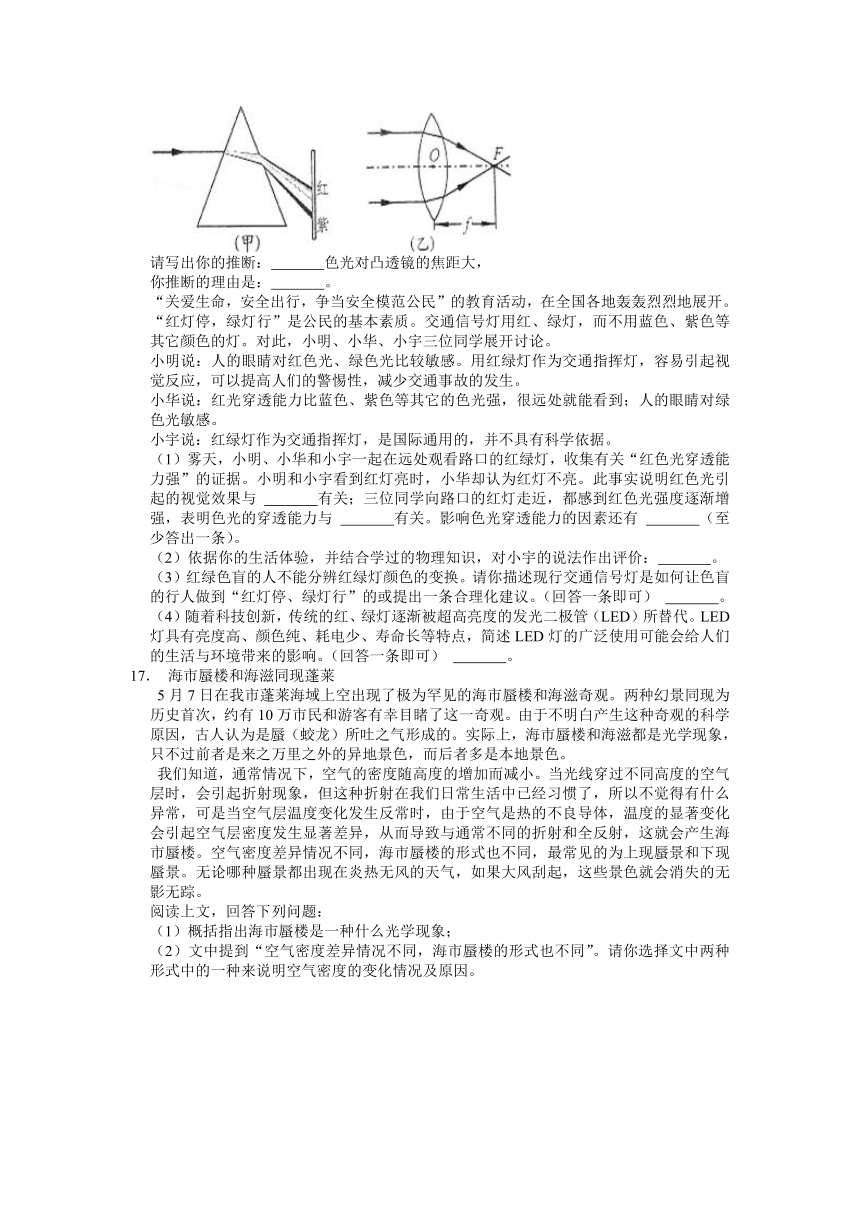

11.如图所示,冬冬在探究光的色散现象时,看到白光经三棱镜后,光屏上自上而下出现了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的色带,冬冬对产生的原因进行了思考。受此启发,在测量凸透镜的焦距时,冬冬想:如果分别用红光和紫光平行于同一个凸透镜的主光轴射入,红光、紫光对凸透镜的焦距是否不同呢?

请写出你的推断: 色光对凸透镜的焦距大,你推断的理由是: 。

三.解答题(共9小题)

12.小明通过实验研究光从水中射入空气中的现象,如图是他根据实验现象画的光路图。改变入射角的大小,他发现空气中的折射光线与法线的夹角随入射角的增大而增大。你猜想,当入射角增大到一定程度时,会出现的现象是 你猜想的依据是 。

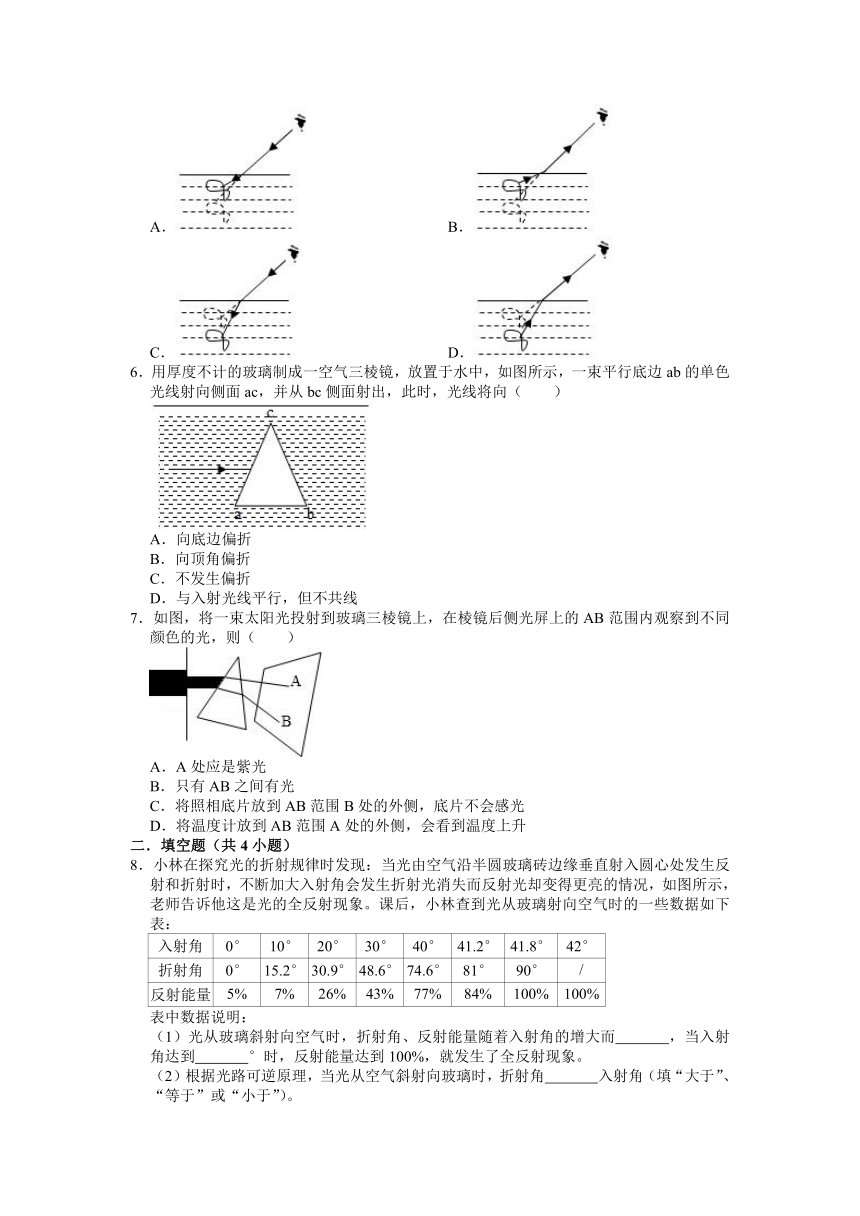

13.小雨在吃烤肉串时,偶然发现了一个现象:通过烤炉上方看对面的人,感觉对面的人好像在晃动。为什么会出现这种现象呢?小雨根据学过的知识进行分析:火炉上方的空气被加热后,其疏密程度在不断发生变化,光进入这种不均匀的热空气会发生折射,传播方向也在不断发生变化,因此看起来感觉对面的人在晃动。为了验证这种分析是否正确,回到家后,小雨利用一支激光笔、一个装有酒精的浅盘及火柴,进行了如下的探究。

(1)如图所示,将激光笔固定在小桌上沿水平方向照射,用喷壶向激光笔的前方喷水,看到激光笔发出的一束红光射向墙面,墙面上有一个红色光点保持不动,这说明光在均匀的空气中是 传播的。

(2)如果要让这束红光穿过不均匀的空气,接下来小雨的做法应该是: 。

(3)如果小雨的分析是正确的,他观察到的现象应该是: 。

14.如图所示的是光从玻璃斜射入空气时入射光的光路情况,请在图中画出该入射光线的折射光线的大致位置。

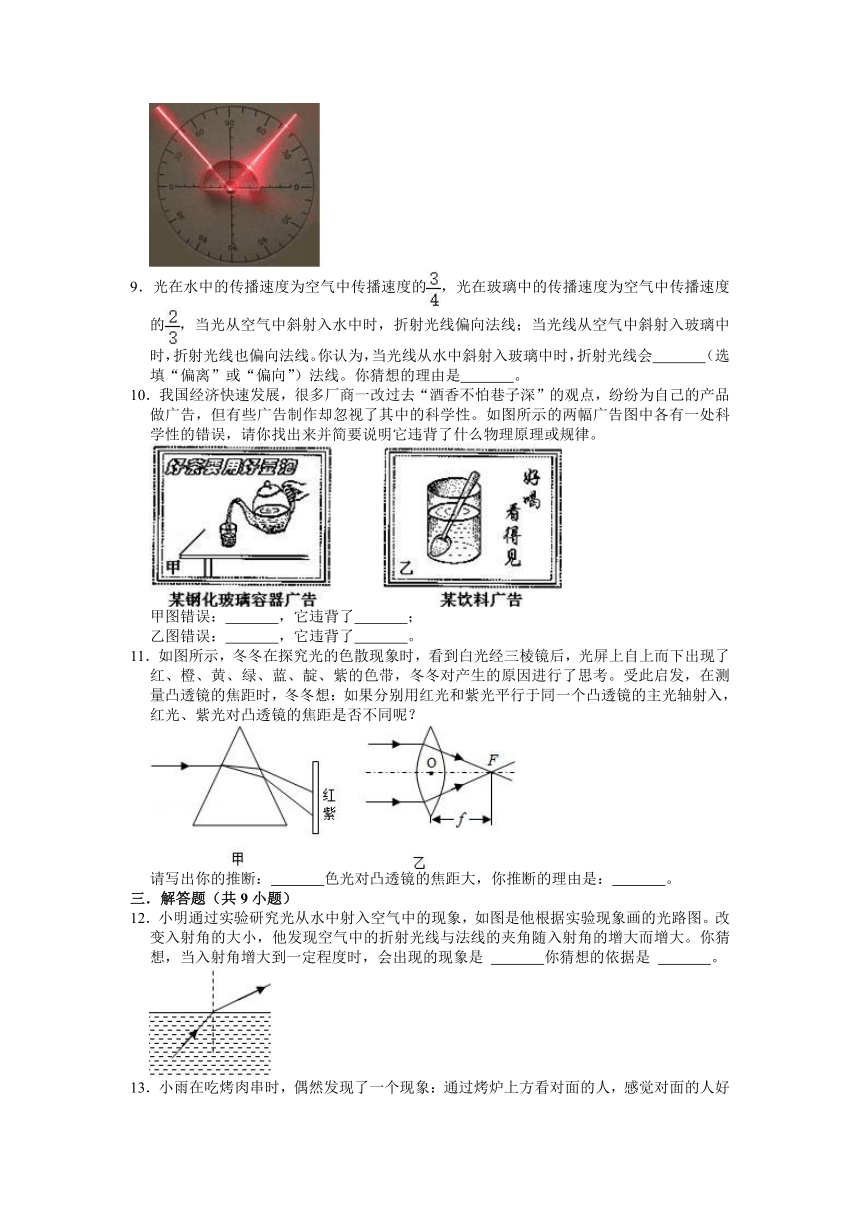

15.某同学用两个硬纸筒探究小孔成像,如图所示。

(1)请在图中作出蜡烛AB在屏上所成的像A′B′(要求标出A′、B′)。

(2)该同学发现蜡烛和小孔的位置固定后,像离小孔越 (选填“远”“近”),像就越大。他测出了不同距离时像的高度,并将实验结果填在了表格中,根据表中的数据可以得到的结论是:蜡烛和小孔的位置固定后,像的高度h与像到小孔的距离s成 (选填“正比”或“反比”)

像的高度h/cm 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

像到小孔的距离s/cm 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

(3)该同学知道树荫下的圆形光斑就是太阳通过树叶间的小孔在地面上成的像,他测出了某一个光斑的直径为1.4cm,光斑到小孔的距离为1.5m,从书上查到太阳到地球的距离为1.5×1011m,由此可以估算出太阳的直径为 。

(4)在探究树荫下光斑的实践活动中,为了研究孔的大小对光斑形状的影响,小华设计了四种开有不同形状孔的卡片甲,并用另一张卡片乙覆盖在甲上,如图所示。接着,从图示位置沿箭头方向水平移动乙,观察光斑形状的变化情况。下列合乎要求的是 。

16.如图所示,冬冬在探究光的色散现象时,看到白光经三棱镜后,光屏上自上而下出现了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的色带,冬冬对产生的原因进行了思考。受此启发,在测量凸透镜的焦距时,冬冬想:如果分别用红光和紫光平行于同一个凸透镜的主光轴射入,红光、紫光对凸透镜的焦距是否不同呢?

请写出你的推断: 色光对凸透镜的焦距大,

你推断的理由是: 。

“关爱生命,安全出行,争当安全模范公民”的教育活动,在全国各地轰轰烈烈地展开。“红灯停,绿灯行”是公民的基本素质。交通信号灯用红、绿灯,而不用蓝色、紫色等其它颜色的灯。对此,小明、小华、小宇三位同学展开讨论。

小明说:人的眼睛对红色光、绿色光比较敏感。用红绿灯作为交通指挥灯,容易引起视觉反应,可以提高人们的警惕性,减少交通事故的发生。

小华说:红光穿透能力比蓝色、紫色等其它的色光强,很远处就能看到;人的眼睛对绿色光敏感。

小宇说:红绿灯作为交通指挥灯,是国际通用的,并不具有科学依据。

(1)雾天,小明、小华和小宇一起在远处观看路口的红绿灯,收集有关“红色光穿透能力强”的证据。小明和小宇看到红灯亮时,小华却认为红灯不亮。此事实说明红色光引起的视觉效果与 有关;三位同学向路口的红灯走近,都感到红色光强度逐渐增强,表明色光的穿透能力与 有关。影响色光穿透能力的因素还有 (至少答出一条)。

(2)依据你的生活体验,并结合学过的物理知识,对小宇的说法作出评价: 。

(3)红绿色盲的人不能分辨红绿灯颜色的变换。请你描述现行交通信号灯是如何让色盲的行人做到“红灯停、绿灯行”的或提出一条合理化建议。(回答一条即可) 。

(4)随着科技创新,传统的红、绿灯逐渐被超高亮度的发光二极管(LED)所替代。LED灯具有亮度高、颜色纯、耗电少、寿命长等特点,简述LED灯的广泛使用可能会给人们的生活与环境带来的影响。(回答一条即可) 。

17. 海市蜃楼和海滋同现蓬莱

5月7日在我市蓬莱海域上空出现了极为罕见的海市蜃楼和海滋奇观。两种幻景同现为历史首次,约有10万市民和游客有幸目睹了这一奇观。由于不明白产生这种奇观的科学原因,古人认为是蜃(蛟龙)所吐之气形成的。实际上,海市蜃楼和海滋都是光学现象,只不过前者是来之万里之外的异地景色,而后者多是本地景色。

我们知道,通常情况下,空气的密度随高度的增加而减小。当光线穿过不同高度的空气层时,会引起折射现象,但这种折射在我们日常生活中已经习惯了,所以不觉得有什么异常,可是当空气层温度变化发生反常时,由于空气是热的不良导体,温度的显著变化会引起空气层密度发生显著差异,从而导致与通常不同的折射和全反射,这就会产生海市蜃楼。空气密度差异情况不同,海市蜃楼的形式也不同,最常见的为上现蜃景和下现蜃景。无论哪种蜃景都出现在炎热无风的天气,如果大风刮起,这些景色就会消失的无影无踪。

阅读上文,回答下列问题:

(1)概括指出海市蜃楼是一种什么光学现象;

(2)文中提到“空气密度差异情况不同,海市蜃楼的形式也不同”。请你选择文中两种形式中的一种来说明空气密度的变化情况及原因。

18.图中的漫画说明了一个什么问题?

19.如图所示,一束光线从空气斜射到水面上,请大致画出折射光线。

20.小明在家做了这样一个实验:把一枚硬币放在一个没有水的碗里,把碗放在桌子上并慢慢向远处推移,直到眼睛刚好看不到为止。保持头部不动,缓缓地向碗中倒水,倒着、倒着,怪事出现了,小明又重新看到碗底的硬币。

(1)小明认为这个实验说明了:光从水中斜射入空气中时光线向 (填“靠近”或“远离”)法线方向偏折。

(2)小明用作图方法说明这个结论,下面四幅光路图中,正确的是

2 光的折射同步卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共7小题)

1.如图5所示,OA是光从水中斜射入空气中时的一条反射光线,OA与水面夹角为60°.下列关于入射角α、折射角β的说法中正确的是( )

A.α=60°、β>60° B.α=60°、β<60°

C.α=30°、β>30° D.α=30°、β<30°

【解答】解:根据光的反射定律的内容,作出其入射光线,入射光线与水面的夹角也为60°,入射角为90°﹣60°=30°。

同时当光从水中斜射入空气中时,要发生折射,折射角大于入射角,所以折射角大于30°,光线要远离法线。如图所示:

故选:C。

2.下列各种光现象的说法中表述正确的是( )

A.盛了水的碗,看上去好像变浅了是由于光的反射形成的

B.太阳光穿过茂密的树叶,在地面上留下圆圆的光斑是由于光的直线传播形成的

C.人在照镜子时,总是靠近镜子去看,其原因是靠近镜子时,平面镜所成的像会变大

D.在暗室里,为了能从镜中看清自己的脸部,应使手电筒正对镜子照射

【解答】解:A、盛了水的碗,看上去好像变浅了是由于光的折射形成的,故该选项说法不正确;

B、太阳光穿过茂密的树叶,在地面上留下圆圆的光斑是由于光的直线传播形成的,故该选项说法正确;

C、人在平面镜中的像的大小与人等大,当人走近镜子时,他距镜子的距离减小,人看到的像更清晰,但是像的大小不变,故该选项说法不正确;

D、在暗室里,为了能从镜中看清自己的脸部,应使手电筒正对自己的脸照射,故该选项说法不正确。

故选:B。

3.在下面所示的四个情景中,属于光的折射现象的是( )

A.铅笔好像断了 B.水中倒影

C.小孔成像 D.小红照镜子

【解答】解:A、斜插入水中的铅笔,由于光的折射现象,水下部分看起来向上弯折,好像断了,该选项正确;

B、岸上景物在水中的倒影,是由于光的反射现象形成的水面成像现象,该选项错误;

C、小孔成像是光沿直线传播形成的,该选项错误;

D、小红照镜子是利用平面镜成等大虚像的原理,属于光的反射现象,该选项错误。

故选:A。

4.将筷子竖直插入装水的玻璃杯内,从俯视图中的P点沿水平方向看到的应该是如图所示哪个图中的情形( )

A. B.

C. D.

【解答】解:图为筷子竖直插入盛水玻璃杯内的俯视图,A处为筷子,ABP表示由筷子发出的穿过玻璃杯壁B射向观察者P处的一条光线。ON为过B点沿半径方向的直线,即在B处和空气的分界面的法线,上述光线则相当于在B处由水中射入空气中,图中的角i和角r分别为此光线的入射角和折射角,根据光的折射规律可知,应有r>i.所以观察者在P处看到的筷子A的像A′的位置不是在A的实际位置,而是由其实际位置偏离杯中心的方向向杯壁靠拢一些,据此可知。以筷子竖直插入玻璃杯中时,其侧视图应该是图中的C图才与实际情况相符。

同时,玻璃杯此时相当于一个凸透镜,对筷子起到了放大的作用,因此,观察到的筷子比实际粗些。

故选:C。

5.从岸边看水中的鱼,看到“鱼”的位置与实际位置不同。下列模型能解释此现象的是( )

A. B.

C. D.

【解答】解:看水中的鱼,是看到由鱼发出的光进入人眼,所以A、C错误。

光由水中斜射入空气时,折射角大于入射角,折射光线远离法线,看到鱼的位置比其实际位置要浅。

故选:D。

6.用厚度不计的玻璃制成一空气三棱镜,放置于水中,如图所示,一束平行底边ab的单色光线射向侧面ac,并从bc侧面射出,此时,光线将向( )

A.向底边偏折

B.向顶角偏折

C.不发生偏折

D.与入射光线平行,但不共线

【解答】解:首先光从水斜射向空气时,折射角大于入射角;随后光由空气斜射入水中,折射角小于入射角,如下图所示:

由图可见,折射光线将向顶角偏折。

故选:B。

7.如图,将一束太阳光投射到玻璃三棱镜上,在棱镜后侧光屏上的AB范围内观察到不同颜色的光,则( )

A.A处应是紫光

B.只有AB之间有光

C.将照相底片放到AB范围B处的外侧,底片不会感光

D.将温度计放到AB范围A处的外侧,会看到温度上升

【解答】解:太阳光经三棱镜后发生色散,图中位置从A到B依次呈现红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等七种颜色的色光;

A的外侧是红外线,红外线具有热效应,它位于红色光的外面,所以温度计放放在A处的外侧示数会上升;

由于紫外线会使底片感光,而紫光外侧为紫外线,因此将底片放在紫光外侧。则底片会感光。

综上所述,只有选项D是正确的。

故选:D。

二.填空题(共4小题)

8.小林在探究光的折射规律时发现:当光由空气沿半圆玻璃砖边缘垂直射入圆心处发生反射和折射时,不断加大入射角会发生折射光消失而反射光却变得更亮的情况,如图所示,老师告诉他这是光的全反射现象。课后,小林查到光从玻璃射向空气时的一些数据如下表:

入射角 0° 10° 20° 30° 40° 41.2° 41.8° 42°

折射角 0° 15.2° 30.9° 48.6° 74.6° 81° 90° /

反射能量 5% 7% 26% 43% 77% 84% 100% 100%

表中数据说明:

(1)光从玻璃斜射向空气时,折射角、反射能量随着入射角的增大而 增大 ,当入射角达到 41.8 °时,反射能量达到100%,就发生了全反射现象。

(2)根据光路可逆原理,当光从空气斜射向玻璃时,折射角 小于 入射角(填“大于”、“等于”或“小于”)。

【解答】解:(1)光从玻璃斜射向空气时,折射角、反射能量随着入射角的增大而增大;

当入射角达到41.8°时,反射能量达到100%,就发生了全反射现象。

(2)光从玻璃斜射向空气时,折射角大于入射角;

因为光在发生折射时光路具有可逆性;

所以,当光从空气斜射向玻璃时,折射角小于入射角。

故答案为:

(1)增大(或增加);41.8

(2)小于。

9.光在水中的传播速度为空气中传播速度的,光在玻璃中的传播速度为空气中传播速度的,当光从空气中斜射入水中时,折射光线偏向法线;当光线从空气中斜射入玻璃中时,折射光线也偏向法线。你认为,当光线从水中斜射入玻璃中时,折射光线会 偏向 (选填“偏离”或“偏向”)法线。你猜想的理由是 当光从传播速度大的介质斜射进入传播速度小的介质中时折射光线偏向法线 。

【解答】解:光在水中的传播速度为空气中传播速度的3/4,光在玻璃中的传播速度为空气中传播速度的2/3,当光从空气中斜射入水中时,折射光线偏向法线;当光线从空气中斜射入玻璃中时,折射光线也偏向法线。

所以光由传播速度大的介质斜射进入传播速度小的介质时,折射光线向法线偏折,即由传播速度大的水中斜射进入传播速度小的玻璃中时折射光线偏向法线。

故答案为:偏向、当光由传播速度大的介质斜射向传播速度小的介质时折射光线偏向法线。

10.我国经济快速发展,很多厂商一改过去“酒香不怕巷子深”的观点,纷纷为自己的产品做广告,但有些广告制作却忽视了其中的科学性。如图所示的两幅广告图中各有一处科学性的错误,请你找出来并简要说明它违背了什么物理原理或规律。

甲图错误: 茶水倒出来了 ,它违背了 连通器原理 ;

乙图错误: 调羹匙看起来是直的 ,它违背了 光的折射规律 。

【解答】解:茶壶属于连通器,静止在连通器中的同一种液体,各部分直接与大气接触的液面总在同一水平面上。由图可知茶壶中的水不在同一水平面上,却能倒出水来,这违背了连通器的原理。

光从一种介质斜射入另一种介质时要发生折射现象,调羹匙浸在饮料中却是直的,这违背了光的折射规律。

故答案为 甲图:茶水倒出来了;连通器。

乙图:调羹匙看起来是直的;光的折射规律。

11.如图所示,冬冬在探究光的色散现象时,看到白光经三棱镜后,光屏上自上而下出现了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的色带,冬冬对产生的原因进行了思考。受此启发,在测量凸透镜的焦距时,冬冬想:如果分别用红光和紫光平行于同一个凸透镜的主光轴射入,红光、紫光对凸透镜的焦距是否不同呢?

请写出你的推断: 红 色光对凸透镜的焦距大,你推断的理由是: 凸透镜(或三棱镜)对红光的偏折(或折射)程度最小 。

【解答】解:根据三棱镜对光线的偏折,可以得出,红光被偏折的程度小,紫光被偏折的程度大,当红光和紫光分别平行射向相同的凸透镜时,红光的会聚点,也就是红光的焦点距离透镜远,而紫光的焦点离透镜近,所以红光的焦距大。

故答案为:红;凸透镜(或三棱镜)对红光的偏折(或折射)程度最小。

三.解答题(共9小题)

12.小明通过实验研究光从水中射入空气中的现象,如图是他根据实验现象画的光路图。改变入射角的大小,他发现空气中的折射光线与法线的夹角随入射角的增大而增大。你猜想,当入射角增大到一定程度时,会出现的现象是 折射光线消失 你猜想的依据是 折射角随入射角增大而增大,但折射角先增大到90° 。

【解答】解:光从水斜射入空气的折射规律是折射角大于入射角,折射角随入射角的增大而增大。当增大入射角时,折射角也增大。入射角增大到一定程度时,折射角达到90°,在空气中就没有折射光线了。

故答案为:折射光线消失;折射角随入射角增大而增大,但折射角先增大到90°。

13.小雨在吃烤肉串时,偶然发现了一个现象:通过烤炉上方看对面的人,感觉对面的人好像在晃动。为什么会出现这种现象呢?小雨根据学过的知识进行分析:火炉上方的空气被加热后,其疏密程度在不断发生变化,光进入这种不均匀的热空气会发生折射,传播方向也在不断发生变化,因此看起来感觉对面的人在晃动。为了验证这种分析是否正确,回到家后,小雨利用一支激光笔、一个装有酒精的浅盘及火柴,进行了如下的探究。

(1)如图所示,将激光笔固定在小桌上沿水平方向照射,用喷壶向激光笔的前方喷水,看到激光笔发出的一束红光射向墙面,墙面上有一个红色光点保持不动,这说明光在均匀的空气中是 沿直线 传播的。

(2)如果要让这束红光穿过不均匀的空气,接下来小雨的做法应该是: 点燃浅盘中的酒精,让激光笔发出的红光在燃烧的酒精上方照射 。

(3)如果小雨的分析是正确的,他观察到的现象应该是: 墙面上的光点在晃动 。

【解答】解:(1)因为光在喷出的水雾中传播时,介质仍然是均匀的,故光是沿直线传播;

(2)点燃浅盘,酒精燃烧,其酒精周围的温度则不同,故燃烧的酒精上方的空气不再均匀,因此点燃浅盘中的酒精,让激光笔发出的红光在燃烧的酒精上方照射;

(3)因为光在不均匀介质中传播时,光的传播路径不再是直线,因此像的位置不再固定,故墙面上的光点在晃动。

故答案为(1)沿直线;(2)点燃浅盘中的酒精,让激光笔发出的红光在燃烧的酒精上方照射;(3)墙面上的光点在晃动。

14.如图所示的是光从玻璃斜射入空气时入射光的光路情况,请在图中画出该入射光线的折射光线的大致位置。

【解答】解:如图所示

15.某同学用两个硬纸筒探究小孔成像,如图所示。

(1)请在图中作出蜡烛AB在屏上所成的像A′B′(要求标出A′、B′)。

(2)该同学发现蜡烛和小孔的位置固定后,像离小孔越 远 (选填“远”“近”),像就越大。他测出了不同距离时像的高度,并将实验结果填在了表格中,根据表中的数据可以得到的结论是:蜡烛和小孔的位置固定后,像的高度h与像到小孔的距离s成 正比 (选填“正比”或“反比”)

像的高度h/cm 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

像到小孔的距离s/cm 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

(3)该同学知道树荫下的圆形光斑就是太阳通过树叶间的小孔在地面上成的像,他测出了某一个光斑的直径为1.4cm,光斑到小孔的距离为1.5m,从书上查到太阳到地球的距离为1.5×1011m,由此可以估算出太阳的直径为 1.4×109m 。

(4)在探究树荫下光斑的实践活动中,为了研究孔的大小对光斑形状的影响,小华设计了四种开有不同形状孔的卡片甲,并用另一张卡片乙覆盖在甲上,如图所示。接着,从图示位置沿箭头方向水平移动乙,观察光斑形状的变化情况。下列合乎要求的是 A 。

【解答】解:(1)发光物体的每一个点都可看作为点光源,每个点光源发出的光都会通过小孔照到屏幕的某个区域。蜡烛A点发出的光线经小孔下边缘,到达光屏下部,蜡烛B点发出的光线经小孔上边缘,到达光屏的上部,成的像是倒立的实像,蜡烛成像的光路图如图所示:

(2)由表格上的数据可知,像的高度随像到小孔距离的增大而增大,求出像的高度和像到小孔距离的比值,可以发现比值是一个定值。所以像的高度h与像到小孔的距离S成正比。

(3)光斑的直径与光斑到小孔的距离的比值是一个定值。根据光线传播的可逆性可知:太阳直径和太阳与小孔之间的距离的比值是一个定值,且和光斑的直径与光斑到小孔的距离的比值相等。

太阳的直径:d=×1.5×1011m=1.4×1011cm=1.4×109m。

(4)A图中随着卡片乙向左移动,孔的形状始终是三角形,并且逐渐变小,故A符合要求;

BCD三图中随着卡片乙向左移动,孔的形状发生了变化,不符合要求。

故答案为:(1)见上图;(2)远;正比;(3)1.4×109m;(4)A。

16.如图所示,冬冬在探究光的色散现象时,看到白光经三棱镜后,光屏上自上而下出现了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的色带,冬冬对产生的原因进行了思考。受此启发,在测量凸透镜的焦距时,冬冬想:如果分别用红光和紫光平行于同一个凸透镜的主光轴射入,红光、紫光对凸透镜的焦距是否不同呢?

请写出你的推断: 红 色光对凸透镜的焦距大,

你推断的理由是: 凸透镜(或三棱镜)对红光的偏折(或折射)程度最小 。

“关爱生命,安全出行,争当安全模范公民”的教育活动,在全国各地轰轰烈烈地展开。“红灯停,绿灯行”是公民的基本素质。交通信号灯用红、绿灯,而不用蓝色、紫色等其它颜色的灯。对此,小明、小华、小宇三位同学展开讨论。

小明说:人的眼睛对红色光、绿色光比较敏感。用红绿灯作为交通指挥灯,容易引起视觉反应,可以提高人们的警惕性,减少交通事故的发生。

小华说:红光穿透能力比蓝色、紫色等其它的色光强,很远处就能看到;人的眼睛对绿色光敏感。

小宇说:红绿灯作为交通指挥灯,是国际通用的,并不具有科学依据。

(1)雾天,小明、小华和小宇一起在远处观看路口的红绿灯,收集有关“红色光穿透能力强”的证据。小明和小宇看到红灯亮时,小华却认为红灯不亮。此事实说明红色光引起的视觉效果与 不同的人 有关;三位同学向路口的红灯走近,都感到红色光强度逐渐增强,表明色光的穿透能力与 距离 有关。影响色光穿透能力的因素还有 空气质量 (至少答出一条)。

(2)依据你的生活体验,并结合学过的物理知识,对小宇的说法作出评价: 小宇的说法是不对的,用红绿灯作为交通指示灯有科学依据,红光不容易被散射,在空气中可以传播得更远,人眼对绿光比较敏感 。

(3)红绿色盲的人不能分辨红绿灯颜色的变换。请你描述现行交通信号灯是如何让色盲的行人做到“红灯停、绿灯行”的或提出一条合理化建议。(回答一条即可) 用红绿灯的同时,用语音加以提示 。

(4)随着科技创新,传统的红、绿灯逐渐被超高亮度的发光二极管(LED)所替代。LED灯具有亮度高、颜色纯、耗电少、寿命长等特点,简述LED灯的广泛使用可能会给人们的生活与环境带来的影响。(回答一条即可) 节能 。

【解答】解:根据三棱镜对光线的偏折,可以得出,红光被偏折的程度小,紫光被偏折的程度大,当红光和紫光分别平行射向相同的凸透镜时,红光的会聚点,也就是红光的焦点距离透镜远,而紫光的焦点离透镜近,所以红光的焦距大。

(1)同样的一盏红灯,小明、小华和小宇一起在远处观看,但引起的视觉效果不同,说明红光引起的视觉效果和不同的人有关;

走的越近,感到红光的强度逐渐加强,说明红光的穿透能力和红光传播的距离有关,距离越短,红光的穿透能力越强;

空气中的粉尘越多时,光的穿透能力就越弱,所以说影响色光穿透能力的因素还有空气的质量;

(2)交通指示灯采用红光和绿光是有一定科学依据的,红光不容易发生散射,穿透能力强;绿光的穿透能力也不差,而且人眼对绿光更敏感一些;

(3)红绿色盲的人不能分辨出红灯和绿灯,我们可以同时在红灯和绿灯发光的同时加上语音提示,或者将红灯和绿灯用不同的形状制成;

(4)LED灯在发出相同强度光的同时,耗电量比较少,可以起到节能的目的;

故答案为:红;凸透镜(或三棱镜)对红光的偏折(或折射)程度最小;(1)不同的人;距离;空气质量;(2)小宇的说法是不对的,用红绿灯作为交通指示灯有科学依据,红光不容易被散射,在空气中可以传播得更远,人眼对绿光比较敏感;(3)用红绿灯的同时,用语音加以提示;(4)节能。

17. 海市蜃楼和海滋同现蓬莱

5月7日在我市蓬莱海域上空出现了极为罕见的海市蜃楼和海滋奇观。两种幻景同现为历史首次,约有10万市民和游客有幸目睹了这一奇观。由于不明白产生这种奇观的科学原因,古人认为是蜃(蛟龙)所吐之气形成的。实际上,海市蜃楼和海滋都是光学现象,只不过前者是来之万里之外的异地景色,而后者多是本地景色。

我们知道,通常情况下,空气的密度随高度的增加而减小。当光线穿过不同高度的空气层时,会引起折射现象,但这种折射在我们日常生活中已经习惯了,所以不觉得有什么异常,可是当空气层温度变化发生反常时,由于空气是热的不良导体,温度的显著变化会引起空气层密度发生显著差异,从而导致与通常不同的折射和全反射,这就会产生海市蜃楼。空气密度差异情况不同,海市蜃楼的形式也不同,最常见的为上现蜃景和下现蜃景。无论哪种蜃景都出现在炎热无风的天气,如果大风刮起,这些景色就会消失的无影无踪。

阅读上文,回答下列问题:

(1)概括指出海市蜃楼是一种什么光学现象;

(2)文中提到“空气密度差异情况不同,海市蜃楼的形式也不同”。请你选择文中两种形式中的一种来说明空气密度的变化情况及原因。

【解答】解:(1)由短文可知:海市蜃楼是光的折射和全反射现象

(2)空气密度差异情况不同,海市蜃楼的形式也不同:

①上现蜃景:通常空气的密度随高度的增加而减小,又由于水的比热较大,在同样受热的情况下海水温度较低,那么靠近海面的空气温度也低。再由于空气是热的不良导体,因而会出现空气层温度下面低上面高现象而且差别很大,导致空气密度下面大上面小而且差异显著;

②下现蜃景:通常空气的密度随高度的增大而减小,可是在沙漠地区由于泥沙的比热小,在同样受热;情况下升温快,那么靠近沙漠的空气温度高。又由于空气是热的不良导体,因而会出现空气层温度下面高上面低现象,导致空气密度下面小上面大。

18.图中的漫画说明了一个什么问题?

【解答】解:由于光的折射使池水看起来变浅了,图中的老人没有意识到光现象造成的这种假象,而盲目跳入水中遇到危险,现实生活中一定要实际调查才能作出准确的判断。

19.如图所示,一束光线从空气斜射到水面上,请大致画出折射光线。

【解答】解:首先作出法线;再由光从空气斜射入水或玻璃等透明介质中时,折射角小于入射角的规律作出折射光线,折射光线向法线靠近。

故答案为:

20.小明在家做了这样一个实验:把一枚硬币放在一个没有水的碗里,把碗放在桌子上并慢慢向远处推移,直到眼睛刚好看不到为止。保持头部不动,缓缓地向碗中倒水,倒着、倒着,怪事出现了,小明又重新看到碗底的硬币。

(1)小明认为这个实验说明了:光从水中斜射入空气中时光线向 远离 (填“靠近”或“远离”)法线方向偏折。

(2)小明用作图方法说明这个结论,下面四幅光路图中,正确的是 B

【解答】解:(1)因为光从水中斜射入空气时,折射角大于入射角,因此空气中的折射光线向远离法线的方向偏折。

(2)因为光是从水中斜射入空气中的,因此选项A、C错误;又因为光从水中斜射入空气中时,折射角大于入射角,故选项B正确。

故答案为:(1)远离;(2)B。

一.选择题(共7小题)

1.如图5所示,OA是光从水中斜射入空气中时的一条反射光线,OA与水面夹角为60°.下列关于入射角α、折射角β的说法中正确的是( )

A.α=60°、β>60° B.α=60°、β<60°

C.α=30°、β>30° D.α=30°、β<30°

2.下列各种光现象的说法中表述正确的是( )

A.盛了水的碗,看上去好像变浅了是由于光的反射形成的

B.太阳光穿过茂密的树叶,在地面上留下圆圆的光斑是由于光的直线传播形成的

C.人在照镜子时,总是靠近镜子去看,其原因是靠近镜子时,平面镜所成的像会变大

D.在暗室里,为了能从镜中看清自己的脸部,应使手电筒正对镜子照射

3.在下面所示的四个情景中,属于光的折射现象的是( )

A.铅笔好像断了 B.水中倒影

C.小孔成像 D.小红照镜子

4.将筷子竖直插入装水的玻璃杯内,从俯视图中的P点沿水平方向看到的应该是如图所示哪个图中的情形( )

A. B.

C. D.

5.从岸边看水中的鱼,看到“鱼”的位置与实际位置不同。下列模型能解释此现象的是( )

A. B.

C. D.

6.用厚度不计的玻璃制成一空气三棱镜,放置于水中,如图所示,一束平行底边ab的单色光线射向侧面ac,并从bc侧面射出,此时,光线将向( )

A.向底边偏折

B.向顶角偏折

C.不发生偏折

D.与入射光线平行,但不共线

7.如图,将一束太阳光投射到玻璃三棱镜上,在棱镜后侧光屏上的AB范围内观察到不同颜色的光,则( )

A.A处应是紫光

B.只有AB之间有光

C.将照相底片放到AB范围B处的外侧,底片不会感光

D.将温度计放到AB范围A处的外侧,会看到温度上升

二.填空题(共4小题)

8.小林在探究光的折射规律时发现:当光由空气沿半圆玻璃砖边缘垂直射入圆心处发生反射和折射时,不断加大入射角会发生折射光消失而反射光却变得更亮的情况,如图所示,老师告诉他这是光的全反射现象。课后,小林查到光从玻璃射向空气时的一些数据如下表:

入射角 0° 10° 20° 30° 40° 41.2° 41.8° 42°

折射角 0° 15.2° 30.9° 48.6° 74.6° 81° 90° /

反射能量 5% 7% 26% 43% 77% 84% 100% 100%

表中数据说明:

(1)光从玻璃斜射向空气时,折射角、反射能量随着入射角的增大而 ,当入射角达到 °时,反射能量达到100%,就发生了全反射现象。

(2)根据光路可逆原理,当光从空气斜射向玻璃时,折射角 入射角(填“大于”、“等于”或“小于”)。

9.光在水中的传播速度为空气中传播速度的,光在玻璃中的传播速度为空气中传播速度的,当光从空气中斜射入水中时,折射光线偏向法线;当光线从空气中斜射入玻璃中时,折射光线也偏向法线。你认为,当光线从水中斜射入玻璃中时,折射光线会 (选填“偏离”或“偏向”)法线。你猜想的理由是 。

10.我国经济快速发展,很多厂商一改过去“酒香不怕巷子深”的观点,纷纷为自己的产品做广告,但有些广告制作却忽视了其中的科学性。如图所示的两幅广告图中各有一处科学性的错误,请你找出来并简要说明它违背了什么物理原理或规律。

甲图错误: ,它违背了 ;

乙图错误: ,它违背了 。

11.如图所示,冬冬在探究光的色散现象时,看到白光经三棱镜后,光屏上自上而下出现了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的色带,冬冬对产生的原因进行了思考。受此启发,在测量凸透镜的焦距时,冬冬想:如果分别用红光和紫光平行于同一个凸透镜的主光轴射入,红光、紫光对凸透镜的焦距是否不同呢?

请写出你的推断: 色光对凸透镜的焦距大,你推断的理由是: 。

三.解答题(共9小题)

12.小明通过实验研究光从水中射入空气中的现象,如图是他根据实验现象画的光路图。改变入射角的大小,他发现空气中的折射光线与法线的夹角随入射角的增大而增大。你猜想,当入射角增大到一定程度时,会出现的现象是 你猜想的依据是 。

13.小雨在吃烤肉串时,偶然发现了一个现象:通过烤炉上方看对面的人,感觉对面的人好像在晃动。为什么会出现这种现象呢?小雨根据学过的知识进行分析:火炉上方的空气被加热后,其疏密程度在不断发生变化,光进入这种不均匀的热空气会发生折射,传播方向也在不断发生变化,因此看起来感觉对面的人在晃动。为了验证这种分析是否正确,回到家后,小雨利用一支激光笔、一个装有酒精的浅盘及火柴,进行了如下的探究。

(1)如图所示,将激光笔固定在小桌上沿水平方向照射,用喷壶向激光笔的前方喷水,看到激光笔发出的一束红光射向墙面,墙面上有一个红色光点保持不动,这说明光在均匀的空气中是 传播的。

(2)如果要让这束红光穿过不均匀的空气,接下来小雨的做法应该是: 。

(3)如果小雨的分析是正确的,他观察到的现象应该是: 。

14.如图所示的是光从玻璃斜射入空气时入射光的光路情况,请在图中画出该入射光线的折射光线的大致位置。

15.某同学用两个硬纸筒探究小孔成像,如图所示。

(1)请在图中作出蜡烛AB在屏上所成的像A′B′(要求标出A′、B′)。

(2)该同学发现蜡烛和小孔的位置固定后,像离小孔越 (选填“远”“近”),像就越大。他测出了不同距离时像的高度,并将实验结果填在了表格中,根据表中的数据可以得到的结论是:蜡烛和小孔的位置固定后,像的高度h与像到小孔的距离s成 (选填“正比”或“反比”)

像的高度h/cm 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

像到小孔的距离s/cm 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

(3)该同学知道树荫下的圆形光斑就是太阳通过树叶间的小孔在地面上成的像,他测出了某一个光斑的直径为1.4cm,光斑到小孔的距离为1.5m,从书上查到太阳到地球的距离为1.5×1011m,由此可以估算出太阳的直径为 。

(4)在探究树荫下光斑的实践活动中,为了研究孔的大小对光斑形状的影响,小华设计了四种开有不同形状孔的卡片甲,并用另一张卡片乙覆盖在甲上,如图所示。接着,从图示位置沿箭头方向水平移动乙,观察光斑形状的变化情况。下列合乎要求的是 。

16.如图所示,冬冬在探究光的色散现象时,看到白光经三棱镜后,光屏上自上而下出现了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的色带,冬冬对产生的原因进行了思考。受此启发,在测量凸透镜的焦距时,冬冬想:如果分别用红光和紫光平行于同一个凸透镜的主光轴射入,红光、紫光对凸透镜的焦距是否不同呢?

请写出你的推断: 色光对凸透镜的焦距大,

你推断的理由是: 。

“关爱生命,安全出行,争当安全模范公民”的教育活动,在全国各地轰轰烈烈地展开。“红灯停,绿灯行”是公民的基本素质。交通信号灯用红、绿灯,而不用蓝色、紫色等其它颜色的灯。对此,小明、小华、小宇三位同学展开讨论。

小明说:人的眼睛对红色光、绿色光比较敏感。用红绿灯作为交通指挥灯,容易引起视觉反应,可以提高人们的警惕性,减少交通事故的发生。

小华说:红光穿透能力比蓝色、紫色等其它的色光强,很远处就能看到;人的眼睛对绿色光敏感。

小宇说:红绿灯作为交通指挥灯,是国际通用的,并不具有科学依据。

(1)雾天,小明、小华和小宇一起在远处观看路口的红绿灯,收集有关“红色光穿透能力强”的证据。小明和小宇看到红灯亮时,小华却认为红灯不亮。此事实说明红色光引起的视觉效果与 有关;三位同学向路口的红灯走近,都感到红色光强度逐渐增强,表明色光的穿透能力与 有关。影响色光穿透能力的因素还有 (至少答出一条)。

(2)依据你的生活体验,并结合学过的物理知识,对小宇的说法作出评价: 。

(3)红绿色盲的人不能分辨红绿灯颜色的变换。请你描述现行交通信号灯是如何让色盲的行人做到“红灯停、绿灯行”的或提出一条合理化建议。(回答一条即可) 。

(4)随着科技创新,传统的红、绿灯逐渐被超高亮度的发光二极管(LED)所替代。LED灯具有亮度高、颜色纯、耗电少、寿命长等特点,简述LED灯的广泛使用可能会给人们的生活与环境带来的影响。(回答一条即可) 。

17. 海市蜃楼和海滋同现蓬莱

5月7日在我市蓬莱海域上空出现了极为罕见的海市蜃楼和海滋奇观。两种幻景同现为历史首次,约有10万市民和游客有幸目睹了这一奇观。由于不明白产生这种奇观的科学原因,古人认为是蜃(蛟龙)所吐之气形成的。实际上,海市蜃楼和海滋都是光学现象,只不过前者是来之万里之外的异地景色,而后者多是本地景色。

我们知道,通常情况下,空气的密度随高度的增加而减小。当光线穿过不同高度的空气层时,会引起折射现象,但这种折射在我们日常生活中已经习惯了,所以不觉得有什么异常,可是当空气层温度变化发生反常时,由于空气是热的不良导体,温度的显著变化会引起空气层密度发生显著差异,从而导致与通常不同的折射和全反射,这就会产生海市蜃楼。空气密度差异情况不同,海市蜃楼的形式也不同,最常见的为上现蜃景和下现蜃景。无论哪种蜃景都出现在炎热无风的天气,如果大风刮起,这些景色就会消失的无影无踪。

阅读上文,回答下列问题:

(1)概括指出海市蜃楼是一种什么光学现象;

(2)文中提到“空气密度差异情况不同,海市蜃楼的形式也不同”。请你选择文中两种形式中的一种来说明空气密度的变化情况及原因。

18.图中的漫画说明了一个什么问题?

19.如图所示,一束光线从空气斜射到水面上,请大致画出折射光线。

20.小明在家做了这样一个实验:把一枚硬币放在一个没有水的碗里,把碗放在桌子上并慢慢向远处推移,直到眼睛刚好看不到为止。保持头部不动,缓缓地向碗中倒水,倒着、倒着,怪事出现了,小明又重新看到碗底的硬币。

(1)小明认为这个实验说明了:光从水中斜射入空气中时光线向 (填“靠近”或“远离”)法线方向偏折。

(2)小明用作图方法说明这个结论,下面四幅光路图中,正确的是

2 光的折射同步卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共7小题)

1.如图5所示,OA是光从水中斜射入空气中时的一条反射光线,OA与水面夹角为60°.下列关于入射角α、折射角β的说法中正确的是( )

A.α=60°、β>60° B.α=60°、β<60°

C.α=30°、β>30° D.α=30°、β<30°

【解答】解:根据光的反射定律的内容,作出其入射光线,入射光线与水面的夹角也为60°,入射角为90°﹣60°=30°。

同时当光从水中斜射入空气中时,要发生折射,折射角大于入射角,所以折射角大于30°,光线要远离法线。如图所示:

故选:C。

2.下列各种光现象的说法中表述正确的是( )

A.盛了水的碗,看上去好像变浅了是由于光的反射形成的

B.太阳光穿过茂密的树叶,在地面上留下圆圆的光斑是由于光的直线传播形成的

C.人在照镜子时,总是靠近镜子去看,其原因是靠近镜子时,平面镜所成的像会变大

D.在暗室里,为了能从镜中看清自己的脸部,应使手电筒正对镜子照射

【解答】解:A、盛了水的碗,看上去好像变浅了是由于光的折射形成的,故该选项说法不正确;

B、太阳光穿过茂密的树叶,在地面上留下圆圆的光斑是由于光的直线传播形成的,故该选项说法正确;

C、人在平面镜中的像的大小与人等大,当人走近镜子时,他距镜子的距离减小,人看到的像更清晰,但是像的大小不变,故该选项说法不正确;

D、在暗室里,为了能从镜中看清自己的脸部,应使手电筒正对自己的脸照射,故该选项说法不正确。

故选:B。

3.在下面所示的四个情景中,属于光的折射现象的是( )

A.铅笔好像断了 B.水中倒影

C.小孔成像 D.小红照镜子

【解答】解:A、斜插入水中的铅笔,由于光的折射现象,水下部分看起来向上弯折,好像断了,该选项正确;

B、岸上景物在水中的倒影,是由于光的反射现象形成的水面成像现象,该选项错误;

C、小孔成像是光沿直线传播形成的,该选项错误;

D、小红照镜子是利用平面镜成等大虚像的原理,属于光的反射现象,该选项错误。

故选:A。

4.将筷子竖直插入装水的玻璃杯内,从俯视图中的P点沿水平方向看到的应该是如图所示哪个图中的情形( )

A. B.

C. D.

【解答】解:图为筷子竖直插入盛水玻璃杯内的俯视图,A处为筷子,ABP表示由筷子发出的穿过玻璃杯壁B射向观察者P处的一条光线。ON为过B点沿半径方向的直线,即在B处和空气的分界面的法线,上述光线则相当于在B处由水中射入空气中,图中的角i和角r分别为此光线的入射角和折射角,根据光的折射规律可知,应有r>i.所以观察者在P处看到的筷子A的像A′的位置不是在A的实际位置,而是由其实际位置偏离杯中心的方向向杯壁靠拢一些,据此可知。以筷子竖直插入玻璃杯中时,其侧视图应该是图中的C图才与实际情况相符。

同时,玻璃杯此时相当于一个凸透镜,对筷子起到了放大的作用,因此,观察到的筷子比实际粗些。

故选:C。

5.从岸边看水中的鱼,看到“鱼”的位置与实际位置不同。下列模型能解释此现象的是( )

A. B.

C. D.

【解答】解:看水中的鱼,是看到由鱼发出的光进入人眼,所以A、C错误。

光由水中斜射入空气时,折射角大于入射角,折射光线远离法线,看到鱼的位置比其实际位置要浅。

故选:D。

6.用厚度不计的玻璃制成一空气三棱镜,放置于水中,如图所示,一束平行底边ab的单色光线射向侧面ac,并从bc侧面射出,此时,光线将向( )

A.向底边偏折

B.向顶角偏折

C.不发生偏折

D.与入射光线平行,但不共线

【解答】解:首先光从水斜射向空气时,折射角大于入射角;随后光由空气斜射入水中,折射角小于入射角,如下图所示:

由图可见,折射光线将向顶角偏折。

故选:B。

7.如图,将一束太阳光投射到玻璃三棱镜上,在棱镜后侧光屏上的AB范围内观察到不同颜色的光,则( )

A.A处应是紫光

B.只有AB之间有光

C.将照相底片放到AB范围B处的外侧,底片不会感光

D.将温度计放到AB范围A处的外侧,会看到温度上升

【解答】解:太阳光经三棱镜后发生色散,图中位置从A到B依次呈现红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等七种颜色的色光;

A的外侧是红外线,红外线具有热效应,它位于红色光的外面,所以温度计放放在A处的外侧示数会上升;

由于紫外线会使底片感光,而紫光外侧为紫外线,因此将底片放在紫光外侧。则底片会感光。

综上所述,只有选项D是正确的。

故选:D。

二.填空题(共4小题)

8.小林在探究光的折射规律时发现:当光由空气沿半圆玻璃砖边缘垂直射入圆心处发生反射和折射时,不断加大入射角会发生折射光消失而反射光却变得更亮的情况,如图所示,老师告诉他这是光的全反射现象。课后,小林查到光从玻璃射向空气时的一些数据如下表:

入射角 0° 10° 20° 30° 40° 41.2° 41.8° 42°

折射角 0° 15.2° 30.9° 48.6° 74.6° 81° 90° /

反射能量 5% 7% 26% 43% 77% 84% 100% 100%

表中数据说明:

(1)光从玻璃斜射向空气时,折射角、反射能量随着入射角的增大而 增大 ,当入射角达到 41.8 °时,反射能量达到100%,就发生了全反射现象。

(2)根据光路可逆原理,当光从空气斜射向玻璃时,折射角 小于 入射角(填“大于”、“等于”或“小于”)。

【解答】解:(1)光从玻璃斜射向空气时,折射角、反射能量随着入射角的增大而增大;

当入射角达到41.8°时,反射能量达到100%,就发生了全反射现象。

(2)光从玻璃斜射向空气时,折射角大于入射角;

因为光在发生折射时光路具有可逆性;

所以,当光从空气斜射向玻璃时,折射角小于入射角。

故答案为:

(1)增大(或增加);41.8

(2)小于。

9.光在水中的传播速度为空气中传播速度的,光在玻璃中的传播速度为空气中传播速度的,当光从空气中斜射入水中时,折射光线偏向法线;当光线从空气中斜射入玻璃中时,折射光线也偏向法线。你认为,当光线从水中斜射入玻璃中时,折射光线会 偏向 (选填“偏离”或“偏向”)法线。你猜想的理由是 当光从传播速度大的介质斜射进入传播速度小的介质中时折射光线偏向法线 。

【解答】解:光在水中的传播速度为空气中传播速度的3/4,光在玻璃中的传播速度为空气中传播速度的2/3,当光从空气中斜射入水中时,折射光线偏向法线;当光线从空气中斜射入玻璃中时,折射光线也偏向法线。

所以光由传播速度大的介质斜射进入传播速度小的介质时,折射光线向法线偏折,即由传播速度大的水中斜射进入传播速度小的玻璃中时折射光线偏向法线。

故答案为:偏向、当光由传播速度大的介质斜射向传播速度小的介质时折射光线偏向法线。

10.我国经济快速发展,很多厂商一改过去“酒香不怕巷子深”的观点,纷纷为自己的产品做广告,但有些广告制作却忽视了其中的科学性。如图所示的两幅广告图中各有一处科学性的错误,请你找出来并简要说明它违背了什么物理原理或规律。

甲图错误: 茶水倒出来了 ,它违背了 连通器原理 ;

乙图错误: 调羹匙看起来是直的 ,它违背了 光的折射规律 。

【解答】解:茶壶属于连通器,静止在连通器中的同一种液体,各部分直接与大气接触的液面总在同一水平面上。由图可知茶壶中的水不在同一水平面上,却能倒出水来,这违背了连通器的原理。

光从一种介质斜射入另一种介质时要发生折射现象,调羹匙浸在饮料中却是直的,这违背了光的折射规律。

故答案为 甲图:茶水倒出来了;连通器。

乙图:调羹匙看起来是直的;光的折射规律。

11.如图所示,冬冬在探究光的色散现象时,看到白光经三棱镜后,光屏上自上而下出现了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的色带,冬冬对产生的原因进行了思考。受此启发,在测量凸透镜的焦距时,冬冬想:如果分别用红光和紫光平行于同一个凸透镜的主光轴射入,红光、紫光对凸透镜的焦距是否不同呢?

请写出你的推断: 红 色光对凸透镜的焦距大,你推断的理由是: 凸透镜(或三棱镜)对红光的偏折(或折射)程度最小 。

【解答】解:根据三棱镜对光线的偏折,可以得出,红光被偏折的程度小,紫光被偏折的程度大,当红光和紫光分别平行射向相同的凸透镜时,红光的会聚点,也就是红光的焦点距离透镜远,而紫光的焦点离透镜近,所以红光的焦距大。

故答案为:红;凸透镜(或三棱镜)对红光的偏折(或折射)程度最小。

三.解答题(共9小题)

12.小明通过实验研究光从水中射入空气中的现象,如图是他根据实验现象画的光路图。改变入射角的大小,他发现空气中的折射光线与法线的夹角随入射角的增大而增大。你猜想,当入射角增大到一定程度时,会出现的现象是 折射光线消失 你猜想的依据是 折射角随入射角增大而增大,但折射角先增大到90° 。

【解答】解:光从水斜射入空气的折射规律是折射角大于入射角,折射角随入射角的增大而增大。当增大入射角时,折射角也增大。入射角增大到一定程度时,折射角达到90°,在空气中就没有折射光线了。

故答案为:折射光线消失;折射角随入射角增大而增大,但折射角先增大到90°。

13.小雨在吃烤肉串时,偶然发现了一个现象:通过烤炉上方看对面的人,感觉对面的人好像在晃动。为什么会出现这种现象呢?小雨根据学过的知识进行分析:火炉上方的空气被加热后,其疏密程度在不断发生变化,光进入这种不均匀的热空气会发生折射,传播方向也在不断发生变化,因此看起来感觉对面的人在晃动。为了验证这种分析是否正确,回到家后,小雨利用一支激光笔、一个装有酒精的浅盘及火柴,进行了如下的探究。

(1)如图所示,将激光笔固定在小桌上沿水平方向照射,用喷壶向激光笔的前方喷水,看到激光笔发出的一束红光射向墙面,墙面上有一个红色光点保持不动,这说明光在均匀的空气中是 沿直线 传播的。

(2)如果要让这束红光穿过不均匀的空气,接下来小雨的做法应该是: 点燃浅盘中的酒精,让激光笔发出的红光在燃烧的酒精上方照射 。

(3)如果小雨的分析是正确的,他观察到的现象应该是: 墙面上的光点在晃动 。

【解答】解:(1)因为光在喷出的水雾中传播时,介质仍然是均匀的,故光是沿直线传播;

(2)点燃浅盘,酒精燃烧,其酒精周围的温度则不同,故燃烧的酒精上方的空气不再均匀,因此点燃浅盘中的酒精,让激光笔发出的红光在燃烧的酒精上方照射;

(3)因为光在不均匀介质中传播时,光的传播路径不再是直线,因此像的位置不再固定,故墙面上的光点在晃动。

故答案为(1)沿直线;(2)点燃浅盘中的酒精,让激光笔发出的红光在燃烧的酒精上方照射;(3)墙面上的光点在晃动。

14.如图所示的是光从玻璃斜射入空气时入射光的光路情况,请在图中画出该入射光线的折射光线的大致位置。

【解答】解:如图所示

15.某同学用两个硬纸筒探究小孔成像,如图所示。

(1)请在图中作出蜡烛AB在屏上所成的像A′B′(要求标出A′、B′)。

(2)该同学发现蜡烛和小孔的位置固定后,像离小孔越 远 (选填“远”“近”),像就越大。他测出了不同距离时像的高度,并将实验结果填在了表格中,根据表中的数据可以得到的结论是:蜡烛和小孔的位置固定后,像的高度h与像到小孔的距离s成 正比 (选填“正比”或“反比”)

像的高度h/cm 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

像到小孔的距离s/cm 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

(3)该同学知道树荫下的圆形光斑就是太阳通过树叶间的小孔在地面上成的像,他测出了某一个光斑的直径为1.4cm,光斑到小孔的距离为1.5m,从书上查到太阳到地球的距离为1.5×1011m,由此可以估算出太阳的直径为 1.4×109m 。

(4)在探究树荫下光斑的实践活动中,为了研究孔的大小对光斑形状的影响,小华设计了四种开有不同形状孔的卡片甲,并用另一张卡片乙覆盖在甲上,如图所示。接着,从图示位置沿箭头方向水平移动乙,观察光斑形状的变化情况。下列合乎要求的是 A 。

【解答】解:(1)发光物体的每一个点都可看作为点光源,每个点光源发出的光都会通过小孔照到屏幕的某个区域。蜡烛A点发出的光线经小孔下边缘,到达光屏下部,蜡烛B点发出的光线经小孔上边缘,到达光屏的上部,成的像是倒立的实像,蜡烛成像的光路图如图所示:

(2)由表格上的数据可知,像的高度随像到小孔距离的增大而增大,求出像的高度和像到小孔距离的比值,可以发现比值是一个定值。所以像的高度h与像到小孔的距离S成正比。

(3)光斑的直径与光斑到小孔的距离的比值是一个定值。根据光线传播的可逆性可知:太阳直径和太阳与小孔之间的距离的比值是一个定值,且和光斑的直径与光斑到小孔的距离的比值相等。

太阳的直径:d=×1.5×1011m=1.4×1011cm=1.4×109m。

(4)A图中随着卡片乙向左移动,孔的形状始终是三角形,并且逐渐变小,故A符合要求;

BCD三图中随着卡片乙向左移动,孔的形状发生了变化,不符合要求。

故答案为:(1)见上图;(2)远;正比;(3)1.4×109m;(4)A。

16.如图所示,冬冬在探究光的色散现象时,看到白光经三棱镜后,光屏上自上而下出现了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的色带,冬冬对产生的原因进行了思考。受此启发,在测量凸透镜的焦距时,冬冬想:如果分别用红光和紫光平行于同一个凸透镜的主光轴射入,红光、紫光对凸透镜的焦距是否不同呢?

请写出你的推断: 红 色光对凸透镜的焦距大,

你推断的理由是: 凸透镜(或三棱镜)对红光的偏折(或折射)程度最小 。

“关爱生命,安全出行,争当安全模范公民”的教育活动,在全国各地轰轰烈烈地展开。“红灯停,绿灯行”是公民的基本素质。交通信号灯用红、绿灯,而不用蓝色、紫色等其它颜色的灯。对此,小明、小华、小宇三位同学展开讨论。

小明说:人的眼睛对红色光、绿色光比较敏感。用红绿灯作为交通指挥灯,容易引起视觉反应,可以提高人们的警惕性,减少交通事故的发生。

小华说:红光穿透能力比蓝色、紫色等其它的色光强,很远处就能看到;人的眼睛对绿色光敏感。

小宇说:红绿灯作为交通指挥灯,是国际通用的,并不具有科学依据。

(1)雾天,小明、小华和小宇一起在远处观看路口的红绿灯,收集有关“红色光穿透能力强”的证据。小明和小宇看到红灯亮时,小华却认为红灯不亮。此事实说明红色光引起的视觉效果与 不同的人 有关;三位同学向路口的红灯走近,都感到红色光强度逐渐增强,表明色光的穿透能力与 距离 有关。影响色光穿透能力的因素还有 空气质量 (至少答出一条)。

(2)依据你的生活体验,并结合学过的物理知识,对小宇的说法作出评价: 小宇的说法是不对的,用红绿灯作为交通指示灯有科学依据,红光不容易被散射,在空气中可以传播得更远,人眼对绿光比较敏感 。

(3)红绿色盲的人不能分辨红绿灯颜色的变换。请你描述现行交通信号灯是如何让色盲的行人做到“红灯停、绿灯行”的或提出一条合理化建议。(回答一条即可) 用红绿灯的同时,用语音加以提示 。

(4)随着科技创新,传统的红、绿灯逐渐被超高亮度的发光二极管(LED)所替代。LED灯具有亮度高、颜色纯、耗电少、寿命长等特点,简述LED灯的广泛使用可能会给人们的生活与环境带来的影响。(回答一条即可) 节能 。

【解答】解:根据三棱镜对光线的偏折,可以得出,红光被偏折的程度小,紫光被偏折的程度大,当红光和紫光分别平行射向相同的凸透镜时,红光的会聚点,也就是红光的焦点距离透镜远,而紫光的焦点离透镜近,所以红光的焦距大。

(1)同样的一盏红灯,小明、小华和小宇一起在远处观看,但引起的视觉效果不同,说明红光引起的视觉效果和不同的人有关;

走的越近,感到红光的强度逐渐加强,说明红光的穿透能力和红光传播的距离有关,距离越短,红光的穿透能力越强;

空气中的粉尘越多时,光的穿透能力就越弱,所以说影响色光穿透能力的因素还有空气的质量;

(2)交通指示灯采用红光和绿光是有一定科学依据的,红光不容易发生散射,穿透能力强;绿光的穿透能力也不差,而且人眼对绿光更敏感一些;

(3)红绿色盲的人不能分辨出红灯和绿灯,我们可以同时在红灯和绿灯发光的同时加上语音提示,或者将红灯和绿灯用不同的形状制成;

(4)LED灯在发出相同强度光的同时,耗电量比较少,可以起到节能的目的;

故答案为:红;凸透镜(或三棱镜)对红光的偏折(或折射)程度最小;(1)不同的人;距离;空气质量;(2)小宇的说法是不对的,用红绿灯作为交通指示灯有科学依据,红光不容易被散射,在空气中可以传播得更远,人眼对绿光比较敏感;(3)用红绿灯的同时,用语音加以提示;(4)节能。

17. 海市蜃楼和海滋同现蓬莱

5月7日在我市蓬莱海域上空出现了极为罕见的海市蜃楼和海滋奇观。两种幻景同现为历史首次,约有10万市民和游客有幸目睹了这一奇观。由于不明白产生这种奇观的科学原因,古人认为是蜃(蛟龙)所吐之气形成的。实际上,海市蜃楼和海滋都是光学现象,只不过前者是来之万里之外的异地景色,而后者多是本地景色。

我们知道,通常情况下,空气的密度随高度的增加而减小。当光线穿过不同高度的空气层时,会引起折射现象,但这种折射在我们日常生活中已经习惯了,所以不觉得有什么异常,可是当空气层温度变化发生反常时,由于空气是热的不良导体,温度的显著变化会引起空气层密度发生显著差异,从而导致与通常不同的折射和全反射,这就会产生海市蜃楼。空气密度差异情况不同,海市蜃楼的形式也不同,最常见的为上现蜃景和下现蜃景。无论哪种蜃景都出现在炎热无风的天气,如果大风刮起,这些景色就会消失的无影无踪。

阅读上文,回答下列问题:

(1)概括指出海市蜃楼是一种什么光学现象;

(2)文中提到“空气密度差异情况不同,海市蜃楼的形式也不同”。请你选择文中两种形式中的一种来说明空气密度的变化情况及原因。

【解答】解:(1)由短文可知:海市蜃楼是光的折射和全反射现象

(2)空气密度差异情况不同,海市蜃楼的形式也不同:

①上现蜃景:通常空气的密度随高度的增加而减小,又由于水的比热较大,在同样受热的情况下海水温度较低,那么靠近海面的空气温度也低。再由于空气是热的不良导体,因而会出现空气层温度下面低上面高现象而且差别很大,导致空气密度下面大上面小而且差异显著;

②下现蜃景:通常空气的密度随高度的增大而减小,可是在沙漠地区由于泥沙的比热小,在同样受热;情况下升温快,那么靠近沙漠的空气温度高。又由于空气是热的不良导体,因而会出现空气层温度下面高上面低现象,导致空气密度下面小上面大。

18.图中的漫画说明了一个什么问题?

【解答】解:由于光的折射使池水看起来变浅了,图中的老人没有意识到光现象造成的这种假象,而盲目跳入水中遇到危险,现实生活中一定要实际调查才能作出准确的判断。

19.如图所示,一束光线从空气斜射到水面上,请大致画出折射光线。

【解答】解:首先作出法线;再由光从空气斜射入水或玻璃等透明介质中时,折射角小于入射角的规律作出折射光线,折射光线向法线靠近。

故答案为:

20.小明在家做了这样一个实验:把一枚硬币放在一个没有水的碗里,把碗放在桌子上并慢慢向远处推移,直到眼睛刚好看不到为止。保持头部不动,缓缓地向碗中倒水,倒着、倒着,怪事出现了,小明又重新看到碗底的硬币。

(1)小明认为这个实验说明了:光从水中斜射入空气中时光线向 远离 (填“靠近”或“远离”)法线方向偏折。

(2)小明用作图方法说明这个结论,下面四幅光路图中,正确的是 B

【解答】解:(1)因为光从水中斜射入空气时,折射角大于入射角,因此空气中的折射光线向远离法线的方向偏折。

(2)因为光是从水中斜射入空气中的,因此选项A、C错误;又因为光从水中斜射入空气中时,折射角大于入射角,故选项B正确。

故答案为:(1)远离;(2)B。

同课章节目录

- 第1章 声

- 1 声音的产生和传播

- 2 声音的特性

- 3 噪声

- 第2章 光

- 1 光的反射 平面镜

- 2 光的折射

- 3 凸透镜成像

- 4 眼的成像原理 视力的矫正

- 第3章 人体的感觉

- 1 眼与视觉

- 2 耳与听觉

- 3 皮肤感觉

- 4 味觉与嗅觉

- 第4章 电与电路

- 1 自然界的电现象

- 2 电路

- 3 电流、电压

- 4 电阻

- 5 欧姆定律

- 第5章 电与磁

- 1 磁现象

- 2 电流的磁效应

- 3 电磁感应

- 第6章 电磁波和通信

- 1 信息的传递和通信

- 2 电磁波和无线电通信

- 3 现代通信

- 第7章 生命活动的调节

- 1 动物的行为

- 2 人体生命活动的神经调节

- 3 人体生命活动的激素调节

- 4 人体是一个统一的整体

- 5 植物生命活动的调节

- 第8章 天气和气候

- 1 天气、气候和人类活动

- 2 气温、湿度和降水

- 3 气压和风

- 4 气象灾害和防灾减灾

- 5 我国气候主要特点

- 6 天气、气候变化的主要因素