部编版四年级上册1观潮 同步练习(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 部编版四年级上册1观潮 同步练习(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 22.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-01 15:41:49 | ||

图片预览

文档简介

部编版四年级上册 1 观潮 同步练习

一、选择题

1.下列词语中加点字解释错误的一项是( )

A.手舞足蹈 蹈:跳动

B.无缘无故 缘:沿,顺着

C.山崩地裂 裂:破开,开了缝

2.下列词语分类有误的一项是( )。

A.风和日丽 月朗星稀 桃红柳绿 B.膀大腰圆 挽弓搭箭 亭亭玉立

C.自相矛盾 画龙点睛 掩耳盗铃 D.视死如归 刚正不阿 大公无私

3.下列加点的多音字读音完全正确的一项是( )

A.涨红(zhàng) 投奔(bèn) 蒙古(měng)

B.家雀(què) 投降( xiáng) 弯曲(qū)

C.露出(lòu) 角色(jiǎo) 要求(yāo)

D.钉子(dīng) 旋转(xuán) 将领(jiāng)

4.下列词语中加点字的解释错误的一项是( )。

A.金榜题名(写上,签署)

B.著书立说(写文章,写书)

C.顽固不化(愚蠢,愚笨)

D.呆若木鸡(死板,发愣)

5.选词填空。

横贯 横卧

1.宽阔的钱塘江( )在眼前。

2.那条白线逐渐拉长,变粗,( )江面。

二、填空题

6.课内文段赏析。

钱塘江大潮气势磅礴,正如刘禹锡《浪淘沙》中所写的“__________________,__________________”,让读者身临其境,如闻其声。

7.根据意思写词语。

1.形容聚集的人极多。( )

2.形容隐隐约约。( )

3.没有风浪,比喻平静。( )

4.不分先后地一齐前进或同时进行。( )

5.形容人群的声音吵吵嚷嚷,就像煮开了锅一样。( )

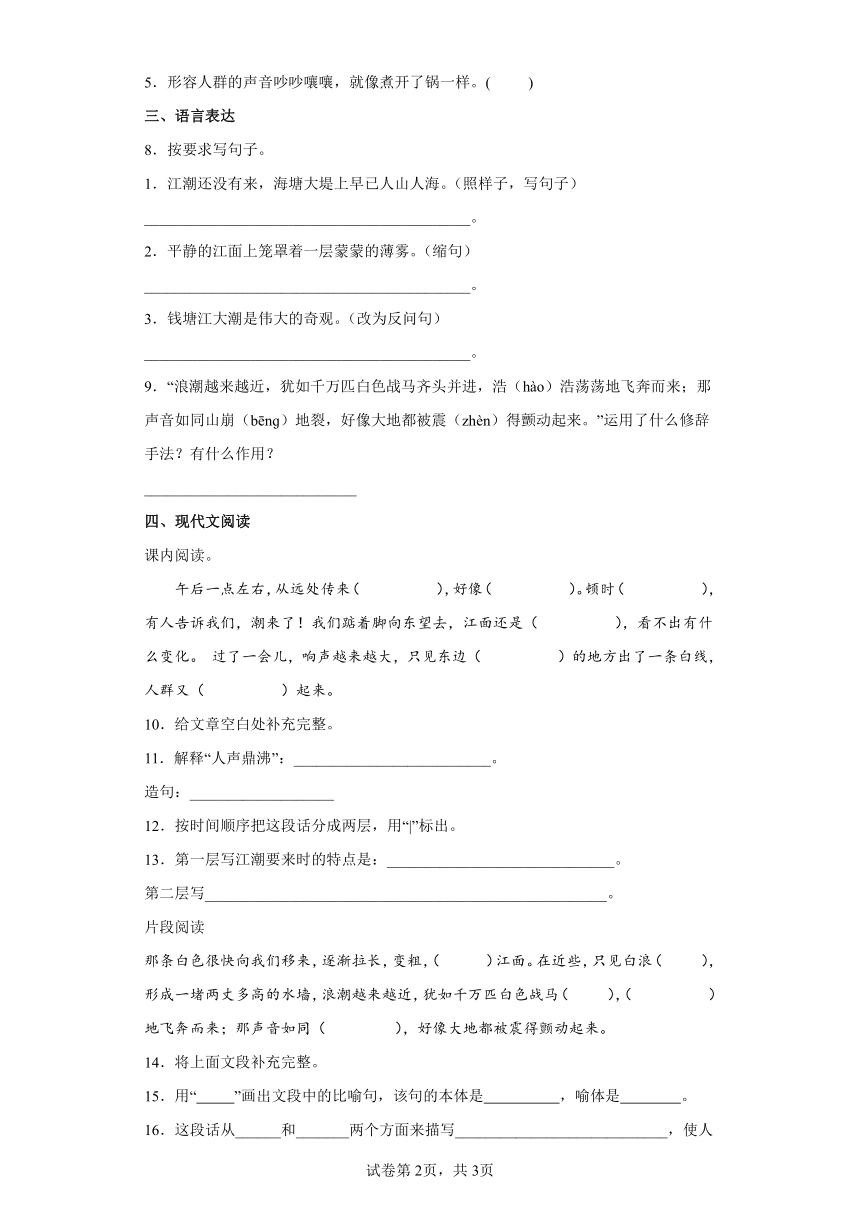

三、语言表达

8.按要求写句子。

1.江潮还没有来,海塘大堤上早已人山人海。(照样子,写句子)

___________________________________________。

2.平静的江面上笼罩着一层蒙蒙的薄雾。(缩句)

___________________________________________。

3.钱塘江大潮是伟大的奇观。(改为反问句)

___________________________________________。

9.“浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩(hào)浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩(bēnɡ)地裂,好像大地都被震(zhèn)得颤动起来。”运用了什么修辞手法?有什么作用?

____________________________

四、现代文阅读

课内阅读。

午后一点左右,从远处传来( ),好像( )。顿时( ),有人告诉我们,潮来了!我们踮着脚向东望去,江面还是( ),看不出有什么变化。 过了一会儿,响声越来越大,只见东边( )的地方出了一条白线,人群又( )起来。

10.给文章空白处补充完整。

11.解释“人声鼎沸”:__________________________。

造句:___________________

12.按时间顺序把这段话分成两层,用“|”标出。

13.第一层写江潮要来时的特点是:______________________________。

第二层写_____________________________________________________。

片段阅读

那条白色很快向我们移来,逐渐拉长,变粗,( )江面。在近些,只见白浪( ),形成一堵两丈多高的水墙,浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马( ),( )地飞奔而来;那声音如同( ),好像大地都被震得颤动起来。

14.将上面文段补充完整。

15.用“ ”画出文段中的比喻句,该句的本体是 ,喻体是 。

16.这段话从______和_______两个方面来描写____________________________,使人如闻其声,如见其景。

17.用“﹏﹏”画出文段中运用夸张修辞手法的句子。作者这样描写的好处是 。下列诗句中没有运用这一修辞手法的是( )

A.危楼高百尺,手可摘星辰。

B.朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

C.小时不识月,呼作白玉盘。

18.作者是按照_________的观察顺序描写钱塘江大潮,从“向我们移来” “___________”“______________”这几个地方可以看出来。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【解析】

【详解】

本题考查字词解释。

在理解词语基础上理解生字意思。

A项,正确。手舞足蹈:双手舞动,两脚跳跃。形容高兴到了极点。蹈:跳动。

B项,错误。无缘无故:没有一点原因。 缘:原因、缘由。

C项, 正确。山崩地裂:山岳倒塌,大地裂开。形容响声巨大或变化剧烈。裂:破开,开了缝。

2.B

【解析】

【详解】

A都是与风景有关。

B膀大腰圆和亭亭玉立是写人的外在形象,弯弓搭箭是写人的动作。

C三个词语既是成语故事又是历史故事。

D都是形容人的品质。

3.A

【解析】

【详解】

本题主要考查字音。

B错误。家雀(què)应为qiǎo。

C错误。角色(jiǎo)应为 jué。

D错误。将领(jiāng)应为jiàng。

4.C

【解析】

【详解】

本题主要考查对字词的解释。

A.正确。金榜题名:金榜:科举时代称殿试揭晓的榜;题名:写上名字。 指科举得中。题:写上,签署。

B.正确。著书立说:撰写著作,创立学说,泛指从事学术研究和著述工作。著:写文章,写书。

C.不正确。顽固不化:坚持保守或反动的立场观点,拒不改变。顽:坚持、坚守。

D.正确。呆若木鸡:死板板的,好像木头鸡一样。形容因恐惧或惊讶而发愣的样子。呆:死板,发愣。

5.横卧 横贯

【解析】

【详解】

略

6. 八月涛声吼地来 头高数丈触山回

【解析】

【详解】

本题考查对课文内容与诗句的理解记忆。答题时,学生需熟练掌握课文内容,在联系课文内容的基础上填写相应的诗句,注意“涛”不要写成“滔”,“触”不要写成“出”。

唐代诗人刘禹锡的《浪淘沙》(其七)描写的是八月十八钱塘江潮,内容是:“八月涛声吼地来,头高数丈触山回。须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆。”其中前两句诗的意思是:八月的涛声如万马奔腾惊天吼地而来,数丈高的浪头冲向岸边的山石又被撞回。描写的情景与课文《观潮》中第4自然段的这几句话相对应:“再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙。浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。”让读者身临其境,如闻其声。

7. 人山人海 若隐若现 风平浪静 齐头并进 人声鼎沸

【解析】

【分析】

【详解】

本题看出根据意思写词语。可以从与意思具有共同词素的词语中找。

1.人山人海:形容聚集的人极多。

2.若隐若现:形容隐隐约约。

3.风平浪静:没有风浪,比喻平静。

4.齐头并进:不分先后地一齐前进或同时进行。

5.人声鼎沸:形容人群的声音吵吵嚷嚷,就像煮开了锅一样。

8. 学校还没有放学,校门口接孩子的人群早已人山人海。 江面上笼罩着薄雾。 难道钱塘江大潮不是伟大的奇观吗?

【解析】

【详解】

1.本题旨在考查学生表达能力,仿照题中所给的例句,仿写一个包含“还没有……人山人海”的句子,能做到语意连贯;内容设计合情合理,表述只要合理即可。

2.考查学生缩句的能力。缩句就是去掉句子中的修饰限制成分,保留句子的主干使它更简洁即可。

3.陈述句变为反问句,首先注意反问成分的变换,有否定词改时去掉,没有否定词改时加上,然后可在句首加上“难道”,句尾加上“吗”,句末的句号改为问号。

故答案为:

1.学校还没有放学,校门口接孩子的人群早已人山人海。

2.江面上笼罩着薄雾。

3.难道钱塘江大潮不是伟大的奇观吗?

9.作者用比喻的手法把浪潮比作齐头并进的千万匹白色战马,写出了钱塘江大潮到来时奔腾的形态特点;用夸张的手法把潮来时的声响说成“山崩地裂”,形象地写出大潮到来时的巨大声音,这样有声有色的描绘,使人如身临其境,让人无不惊叹钱塘江大潮非凡的气势!

【解析】

【详解】

略

10.隆隆的响声 闷雷滚动 人声鼎沸 风平浪静 水天相接 沸腾

11. 人声喧闹的意思。 春节到了,街头人声鼎沸,都急着看舞狮子表演呢!

12.在“过了一会儿”前面分层。

13. 江面风平浪静,看不出有什么变化。 江潮来时的特点东边水天相接的地方出了一条白线。

【解析】

略

14.横贯 翻滚 翻滚 齐头并进 浩浩荡荡 山崩地裂

15.浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来 浪潮 千万匹白色战马

16. 形状 声音 大潮来时的景象

17.那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。 这句运用了夸张的修辞,写出了浪潮来时的声势浩大。 C

18. 由远及近 再近些 浪潮越来越近

【解析】

14.

考查课文默写与填空,注意不写错别字,不加字。不漏字。

15.

考查对修辞的理解。文中的这句话“浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;”是一个比喻句,句子中把“浪潮”比作“千万匹白色战马”。

16.

考查了内容理解及概括。结合第二自然段可知,文段从从形状、声音两方面来描写大潮来时的景象,使人如闻其声,如见其景。

17.

考查了修辞手法。

“那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来”这句运用了夸张的修辞,写出了浪潮来时的声势浩大。选项A、B都是夸张手法,C选项是比喻手法。

18.

考查了作者的观察顺序。结合内容理解,“那条白线很快地向我们移来,逐渐拉长,变粗,横贯江面。再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙。浪潮越来越近”可知,“向我们移来”“再近些”“浪潮越来越近”这几个词组可以看出作者按由远到近的观察顺序描写了钱塘江大潮。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.下列词语中加点字解释错误的一项是( )

A.手舞足蹈 蹈:跳动

B.无缘无故 缘:沿,顺着

C.山崩地裂 裂:破开,开了缝

2.下列词语分类有误的一项是( )。

A.风和日丽 月朗星稀 桃红柳绿 B.膀大腰圆 挽弓搭箭 亭亭玉立

C.自相矛盾 画龙点睛 掩耳盗铃 D.视死如归 刚正不阿 大公无私

3.下列加点的多音字读音完全正确的一项是( )

A.涨红(zhàng) 投奔(bèn) 蒙古(měng)

B.家雀(què) 投降( xiáng) 弯曲(qū)

C.露出(lòu) 角色(jiǎo) 要求(yāo)

D.钉子(dīng) 旋转(xuán) 将领(jiāng)

4.下列词语中加点字的解释错误的一项是( )。

A.金榜题名(写上,签署)

B.著书立说(写文章,写书)

C.顽固不化(愚蠢,愚笨)

D.呆若木鸡(死板,发愣)

5.选词填空。

横贯 横卧

1.宽阔的钱塘江( )在眼前。

2.那条白线逐渐拉长,变粗,( )江面。

二、填空题

6.课内文段赏析。

钱塘江大潮气势磅礴,正如刘禹锡《浪淘沙》中所写的“__________________,__________________”,让读者身临其境,如闻其声。

7.根据意思写词语。

1.形容聚集的人极多。( )

2.形容隐隐约约。( )

3.没有风浪,比喻平静。( )

4.不分先后地一齐前进或同时进行。( )

5.形容人群的声音吵吵嚷嚷,就像煮开了锅一样。( )

三、语言表达

8.按要求写句子。

1.江潮还没有来,海塘大堤上早已人山人海。(照样子,写句子)

___________________________________________。

2.平静的江面上笼罩着一层蒙蒙的薄雾。(缩句)

___________________________________________。

3.钱塘江大潮是伟大的奇观。(改为反问句)

___________________________________________。

9.“浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩(hào)浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩(bēnɡ)地裂,好像大地都被震(zhèn)得颤动起来。”运用了什么修辞手法?有什么作用?

____________________________

四、现代文阅读

课内阅读。

午后一点左右,从远处传来( ),好像( )。顿时( ),有人告诉我们,潮来了!我们踮着脚向东望去,江面还是( ),看不出有什么变化。 过了一会儿,响声越来越大,只见东边( )的地方出了一条白线,人群又( )起来。

10.给文章空白处补充完整。

11.解释“人声鼎沸”:__________________________。

造句:___________________

12.按时间顺序把这段话分成两层,用“|”标出。

13.第一层写江潮要来时的特点是:______________________________。

第二层写_____________________________________________________。

片段阅读

那条白色很快向我们移来,逐渐拉长,变粗,( )江面。在近些,只见白浪( ),形成一堵两丈多高的水墙,浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马( ),( )地飞奔而来;那声音如同( ),好像大地都被震得颤动起来。

14.将上面文段补充完整。

15.用“ ”画出文段中的比喻句,该句的本体是 ,喻体是 。

16.这段话从______和_______两个方面来描写____________________________,使人如闻其声,如见其景。

17.用“﹏﹏”画出文段中运用夸张修辞手法的句子。作者这样描写的好处是 。下列诗句中没有运用这一修辞手法的是( )

A.危楼高百尺,手可摘星辰。

B.朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

C.小时不识月,呼作白玉盘。

18.作者是按照_________的观察顺序描写钱塘江大潮,从“向我们移来” “___________”“______________”这几个地方可以看出来。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【解析】

【详解】

本题考查字词解释。

在理解词语基础上理解生字意思。

A项,正确。手舞足蹈:双手舞动,两脚跳跃。形容高兴到了极点。蹈:跳动。

B项,错误。无缘无故:没有一点原因。 缘:原因、缘由。

C项, 正确。山崩地裂:山岳倒塌,大地裂开。形容响声巨大或变化剧烈。裂:破开,开了缝。

2.B

【解析】

【详解】

A都是与风景有关。

B膀大腰圆和亭亭玉立是写人的外在形象,弯弓搭箭是写人的动作。

C三个词语既是成语故事又是历史故事。

D都是形容人的品质。

3.A

【解析】

【详解】

本题主要考查字音。

B错误。家雀(què)应为qiǎo。

C错误。角色(jiǎo)应为 jué。

D错误。将领(jiāng)应为jiàng。

4.C

【解析】

【详解】

本题主要考查对字词的解释。

A.正确。金榜题名:金榜:科举时代称殿试揭晓的榜;题名:写上名字。 指科举得中。题:写上,签署。

B.正确。著书立说:撰写著作,创立学说,泛指从事学术研究和著述工作。著:写文章,写书。

C.不正确。顽固不化:坚持保守或反动的立场观点,拒不改变。顽:坚持、坚守。

D.正确。呆若木鸡:死板板的,好像木头鸡一样。形容因恐惧或惊讶而发愣的样子。呆:死板,发愣。

5.横卧 横贯

【解析】

【详解】

略

6. 八月涛声吼地来 头高数丈触山回

【解析】

【详解】

本题考查对课文内容与诗句的理解记忆。答题时,学生需熟练掌握课文内容,在联系课文内容的基础上填写相应的诗句,注意“涛”不要写成“滔”,“触”不要写成“出”。

唐代诗人刘禹锡的《浪淘沙》(其七)描写的是八月十八钱塘江潮,内容是:“八月涛声吼地来,头高数丈触山回。须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆。”其中前两句诗的意思是:八月的涛声如万马奔腾惊天吼地而来,数丈高的浪头冲向岸边的山石又被撞回。描写的情景与课文《观潮》中第4自然段的这几句话相对应:“再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙。浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。”让读者身临其境,如闻其声。

7. 人山人海 若隐若现 风平浪静 齐头并进 人声鼎沸

【解析】

【分析】

【详解】

本题看出根据意思写词语。可以从与意思具有共同词素的词语中找。

1.人山人海:形容聚集的人极多。

2.若隐若现:形容隐隐约约。

3.风平浪静:没有风浪,比喻平静。

4.齐头并进:不分先后地一齐前进或同时进行。

5.人声鼎沸:形容人群的声音吵吵嚷嚷,就像煮开了锅一样。

8. 学校还没有放学,校门口接孩子的人群早已人山人海。 江面上笼罩着薄雾。 难道钱塘江大潮不是伟大的奇观吗?

【解析】

【详解】

1.本题旨在考查学生表达能力,仿照题中所给的例句,仿写一个包含“还没有……人山人海”的句子,能做到语意连贯;内容设计合情合理,表述只要合理即可。

2.考查学生缩句的能力。缩句就是去掉句子中的修饰限制成分,保留句子的主干使它更简洁即可。

3.陈述句变为反问句,首先注意反问成分的变换,有否定词改时去掉,没有否定词改时加上,然后可在句首加上“难道”,句尾加上“吗”,句末的句号改为问号。

故答案为:

1.学校还没有放学,校门口接孩子的人群早已人山人海。

2.江面上笼罩着薄雾。

3.难道钱塘江大潮不是伟大的奇观吗?

9.作者用比喻的手法把浪潮比作齐头并进的千万匹白色战马,写出了钱塘江大潮到来时奔腾的形态特点;用夸张的手法把潮来时的声响说成“山崩地裂”,形象地写出大潮到来时的巨大声音,这样有声有色的描绘,使人如身临其境,让人无不惊叹钱塘江大潮非凡的气势!

【解析】

【详解】

略

10.隆隆的响声 闷雷滚动 人声鼎沸 风平浪静 水天相接 沸腾

11. 人声喧闹的意思。 春节到了,街头人声鼎沸,都急着看舞狮子表演呢!

12.在“过了一会儿”前面分层。

13. 江面风平浪静,看不出有什么变化。 江潮来时的特点东边水天相接的地方出了一条白线。

【解析】

略

14.横贯 翻滚 翻滚 齐头并进 浩浩荡荡 山崩地裂

15.浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来 浪潮 千万匹白色战马

16. 形状 声音 大潮来时的景象

17.那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。 这句运用了夸张的修辞,写出了浪潮来时的声势浩大。 C

18. 由远及近 再近些 浪潮越来越近

【解析】

14.

考查课文默写与填空,注意不写错别字,不加字。不漏字。

15.

考查对修辞的理解。文中的这句话“浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;”是一个比喻句,句子中把“浪潮”比作“千万匹白色战马”。

16.

考查了内容理解及概括。结合第二自然段可知,文段从从形状、声音两方面来描写大潮来时的景象,使人如闻其声,如见其景。

17.

考查了修辞手法。

“那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来”这句运用了夸张的修辞,写出了浪潮来时的声势浩大。选项A、B都是夸张手法,C选项是比喻手法。

18.

考查了作者的观察顺序。结合内容理解,“那条白线很快地向我们移来,逐渐拉长,变粗,横贯江面。再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙。浪潮越来越近”可知,“向我们移来”“再近些”“浪潮越来越近”这几个词组可以看出作者按由远到近的观察顺序描写了钱塘江大潮。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地