第1课 从食物采集到食物生产 课件(64张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 从食物采集到食物生产 课件(64张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 68.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-02 15:01:13 | ||

图片预览

文档简介

(共64张PPT)

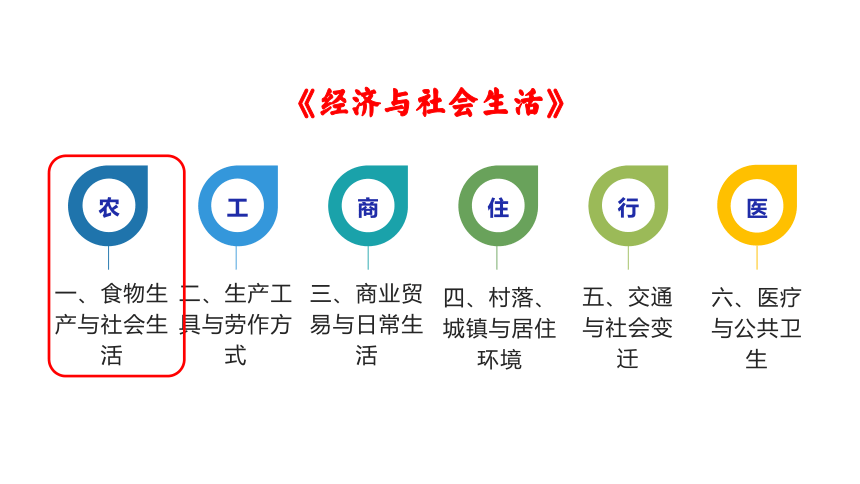

四、村落、城镇与居住环境

住

三、商业贸易与日常生活

商

一、食物生产与社会生活

农

二、生产工具与劳作方式

工

五、交通与社会变迁

行

六、医疗与公共卫生

医

《经济与社会生活》

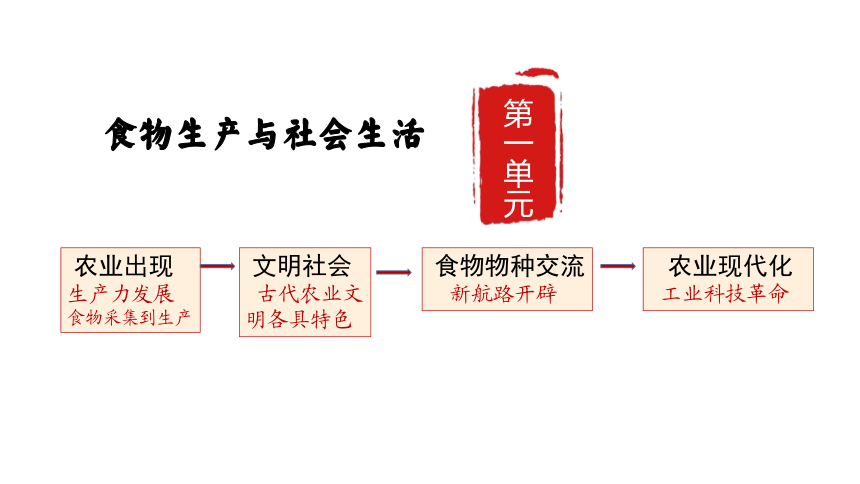

第一单元

食物生产与社会生活

农业出现

生产力发展

食物采集到生产

文明社会

古代农业文明各具特色

食物物种交流

新航路开辟

农业现代化

工业科技革命

第1课 从食物采集到食物生产

课程标准:知道人类由食物采集者向食物生产者演进的过程及意义;知道古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响。

目录

人类早期的生产与生活

不同地区的食物生产与社会生活

01

02

03

生产关系的变化

01 人类早期的生产与生活

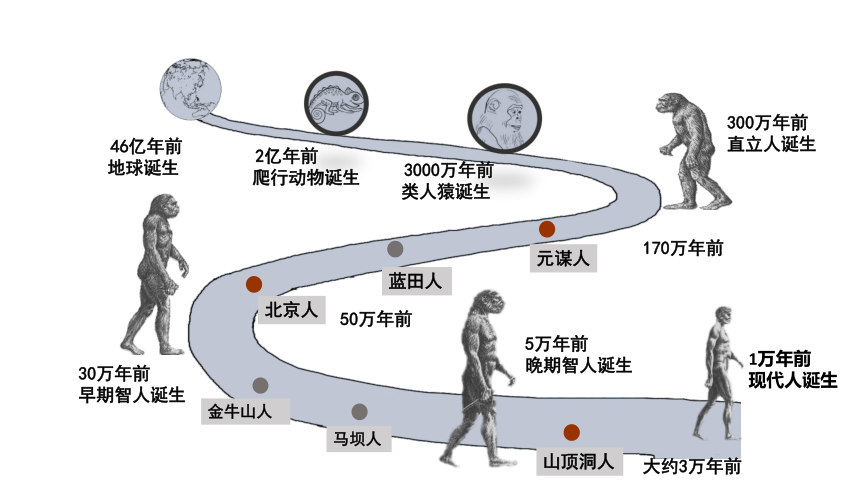

46亿年前

地球诞生

2亿年前

爬行动物诞生

3000万年前

类人猿诞生

300万年前

直立人诞生

30万年前

早期智人诞生

5万年前

晚期智人诞生

1万年前

现代人诞生

元谋人

北京人

蓝田人

金牛山人

马坝人

山顶洞人

170万年前

50万年前

大约3万年前

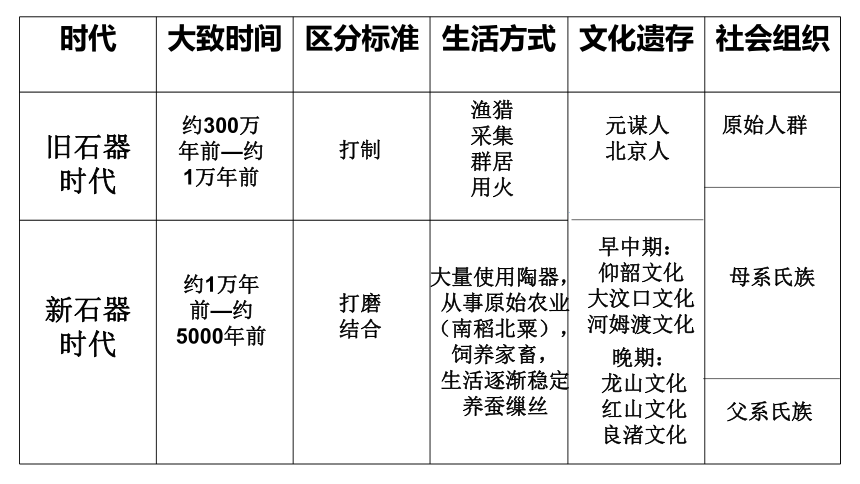

时代 大致时间 区分标准

生活方式

文化遗存 社会组织

旧石器

时代

新石器

时代

约300万年前—约1万年前

约1万年前—约5000年前

打制

打磨

结合

渔猎

采集

群居

用火

大量使用陶器,从事原始农业(南稻北粟),

饲养家畜,

生活逐渐稳定养蚕缫丝

原始人群

母系氏族

父系氏族

元谋人北京人

早中期:

仰韶文化

大汶口文化

河姆渡文化

晚期:

龙山文化

红山文化

良渚文化

三幅基于考古发掘的早期人类生活复原图

旧石器时代:

使用工具

人猿揖别

旧石器时代·北京人遗址

新石器早期·姜寨遗址

新石器晚期·陶寺遗址

新石器早期:

农业革命

走向定居

新石器晚期:

阶级分化

私有产生

比较 黄河流域 长江流域 辽河流域 社会形态 社会特征

新石器

时代早中期

新石器

时代晚期

农业

手工业

中游:仰韶文化

下游:大汶口文化

下游:河姆渡文化

母系氏族社会

生产力低下共同劳动

成果共享

下游:龙山文化

下游:良渚文化

上游:

红山文化

父系氏族社会

贫富分化

不平等

私有制

阶级分化

出现权贵

粟(小米)

水稻

彩陶

黑陶(蛋壳陶)

精美玉器

养蚕缫丝技术

精美玉器

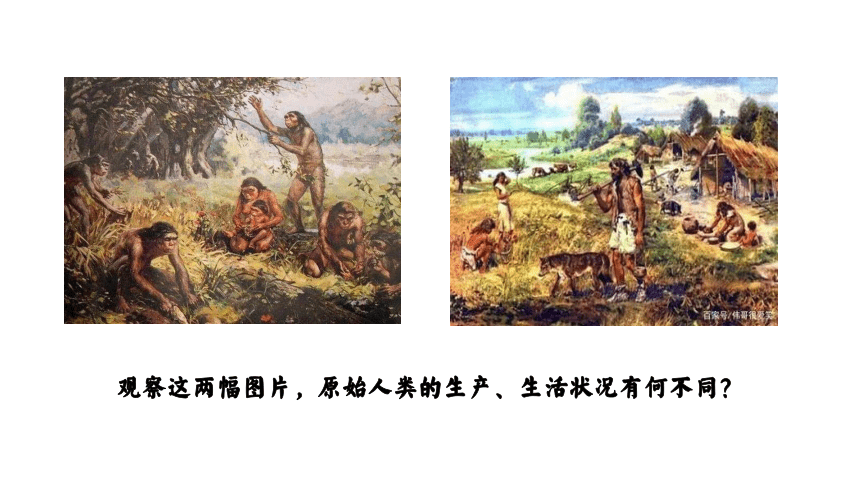

观察这两幅图片,原始人类的生产、生活状况有何不同?

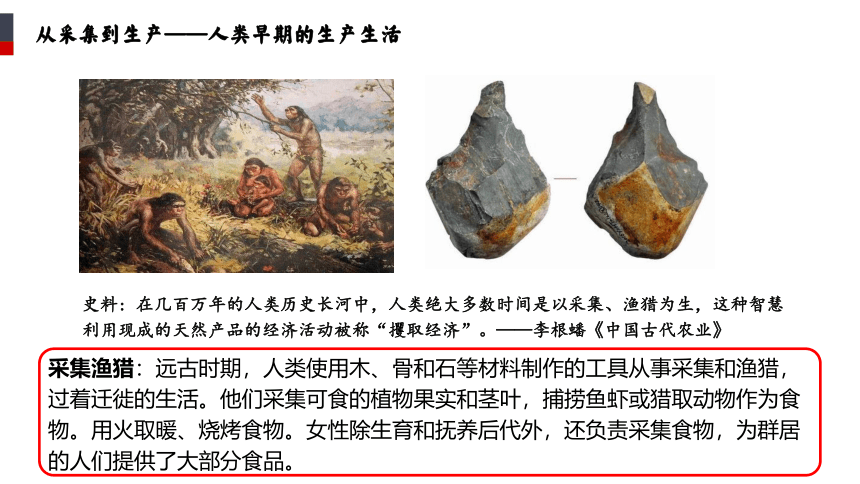

从采集到生产——人类早期的生产生活

史料: 在几百万年的人类历史长河中,人类绝大多数时间是以采集、渔猎为生,这种智慧利用现成的天然产品的经济活动被称“攫取经济”。——李根蟠《中国古代农业》

采集渔猎:远古时期,人类使用木、骨和石等材料制作的工具从事采集和渔猎,过着迁徙的生活。他们采集可食的植物果实和茎叶,捕捞鱼虾或猎取动物作为食物。用火取暖、烧烤食物。女性除生育和抚养后代外,还负责采集食物,为群居的人们提供了大部分食品。

史料:早在农业革命之前,人们已普遍知道促进植物生长的方法,就像在哥伦布航海之前人们就知道地球是圆的一样。现已查实,现代的原始人对农业毫无所知,但对当地植物的特性和生长情况却非常熟悉。……有大量证据可相信,史前时期的人类是在与现代原始人相仿的环境下获得有关动植物的知识的。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

长期的采集和渔猎过程中,人类掌握了某些动植物的生长规律,学会了选择、驯化野生动植物。大约1万年前,原始的农耕和畜牧出现,成为人类获取食物的主要手段。

原始农业和畜牧业产生——新石器时代(万年前)

世界主要农作物和驯化动物的分布有什么特点?

多元中心;独立发展;具有多样性

世界三大农业起源中心及其成就(表现)

原始农耕 原始畜牧业

东亚

西亚

中美洲

黄河中上游是粟的发源地

长江中下游最早种植水稻

7000年前,河姆渡居民已经饲养猪和狗

小亚细亚半岛南部

小麦、大麦原产地

9000年前饲养绵羊和山羊

玉米、甘薯

6000年前南美印第安人驯化骆马

大汶口文化陶猪罐

新月沃地想象图

1.农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命

①人类变为食物生产者;②改变依赖自然资源的状况;③加速人口增长

p3思考点

与食物采集者相比,食物生产者的生活发生了哪些变化

西安半坡遗址复原模型

2.促进生活和生产方式的变化

①从迁徙到定居,并逐渐形成聚落;

②手工业发展;

③精神生活逐渐丰富

3.推动科学技术的发展

苏美尔人发明了60进制,用于测量土地、计算粮食产量和人工。

古埃及太阳历

夏小正

①天文历法;

②数学和其它相关学科

文明的产生与早期发展

人类文明的产生

古代文明的多元特点:

前提:农耕畜牧的产生

标志:阶级的产生、国家的形成、文字的出现

区 域 代表文明 形成前提 实行制度 文化成就

两河流域 苏美尔文明

古巴比伦文明 幼发拉底河和底格里斯河提供了充足的水源 君主专制制度;《汉谟拉比法典》

尼罗河流域 古埃及文明 尼罗河为农业和交通提供便利 比较完善的官僚体系;法老至上的权威

印度河和恒河流域 古印度文明 印度河流域平原广阔;恒河流域生产工具的进步,雨水丰沛、植被茂盛 种姓制度

巴尔干半岛南部和爱琴海地区 克里特文明

迈锡尼文明

古希腊文明 巴尔干半岛南部多山少平原,陆上交通不便,不利于地区性大国的兴起 城邦制度

农

耕

文

明

海洋文明

基本独立发展,明显的多元特征

古代文明的特征?

楔形文字、《吉尔伽美什》史诗、洪水和方舟传说、60进位制、战车和车轮

神话和文学故事、象形文字、世界上第一部太阳历、建筑和数学、莎草纸

佛教;《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》是世界上著名的史诗;在天文、历法、数学、医学等领域都取得了重要成就

世界文学瑰宝、希罗多德、修昔底德、柏拉图、亚里士多德

4.人类社会的生产关系发生变化,私有制、阶级和国家出现

农耕

畜牧

男子开始在生产中占据主导地位

生产力

剩余产品

部落首领把集体财物据为己有

私有制

贫富分化

剩余产品掠夺

战 争

奴

隶

阶级

国家

生产关系的变化 变化的原因

私有制 生产力发展,部落首领把剩余产品据为己有

阶级 剩余产品的增加和私有制的出现

国家 阶级矛盾不可调和的产物

世界主要农作物和驯化动物的分布有什么特点?

多元中心;独立发展;具有多样性

北

冰

洋

大 欧

洲

东亚农作物:

水稻、粟(小米)、大豆

家畜:猪、鸡、水牛

北

大

美

洲

亚 洲

非

西

西亚农作物:

小麦、大麦、豆类

家畜:狗、绵羊、

山羊、猪、牛

东南亚

农作物:豆类、芋头、甘薯、柚子、香蕉、柑橘

亚马孙河流域农作物:甘薯、花生

西

南

西非

农作物:甘薯、秋葵、黑豆

太

中美洲

农作物:玉米、

豆类、胡椒、

南瓜、番茄

平 洋

洲

印 度 洋

大

洋

洲

南美安第斯山脉农作物:马铃薯、玉米、豆类

家畜:羊驼等

美

洋

东非

农作物:甜高粱

家畜:牛、绵羊、山羊

洲

洋

南

极

洲

农作物、家畜传播大致方向

洲界

早期农业传播示意图

注:①日期表明该地区的某些人已实行

“定居农业”的生活方式。

②箭号指示某些重要谷类植物培育的传播方向。

——地图扫描自斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

农业:起源于东亚、西亚和中美洲。东亚中国在世界上最早种植水稻和粟,栽培白菜和芥菜。西亚的小亚细亚半岛南部等地是小麦、大麦的原产地。中美洲则是玉米等作物的原产地。

畜牧业:距今9000年前,西亚已经饲养绵羊和山羊;距今7000年前,中国河姆渡居民已经饲养猪和狗。距今6000年前,南美印第安人驯化了骆马和羊驼。

材料一 农业产生后才开始了社会生产,从此人类摆脱了完全依赖自然的被动局面,由消极地适应自然转向积极的改造自然,由自然的奴隶走向自然的主人。因而从某种意义上可以说,有了农业,才真正开始了人类社会的历史。

——尚定周、王有文《从采集、渔猎到农业生产的革命性变革——试论农业起源》

材料二 同样是1平方英里的土地,种植作物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。因此,当我们看到人类总人口在距今10000年至2000年的8000年中,从532万直线上升到13300万,即足足增加25倍时,也不会感到惊奇了。——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

史料探究——农业的出现的意义

1、人类开始从食物采集者转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况。农业生产增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

材料三 有了原始农业,食物来源较前丰富了,生活较前有了保障,这样人们才有条件从事副业生产,如:家畜饲养、原始手工业等,……由于人们从事农业生产,在一定程度上要附着于土地,同时生活又较前有了保障,人们不必总是随着动、植物资源的变化而漂泊流徙,所以人们开始过着相对定居的生活。——阎万英、尹英华《中国农业发展史》

材料四 原始音乐的产生与集体的生产活动有着密切的关系。原始人在集体劳动过程中发出的有节奏的呼喊声,便是最基本的声乐因素。

——王斯德《世界通史》(第一编)

2、农业的出现促进了生活和生产方式的变化

①定居和聚落的形成;

②一部分人开始专门从事手工业劳动;原始音乐、文学和宗教的发展。

材料五 在农业生产的基础上,人们开始对日月星辰的活动、对水土的特点、气候现象进行观察,积累经验,从而产生初步的天文地理和数学知识,把人类对客观世界的认识推到一个新的高度。

——吴于廑、齐世荣《世界史·古代史》(上卷)

材料六 原始农业和畜牧业产生以后,各项具体劳动,如动物的繁殖、饲养和农作物的播种、收割等,更是与气象变化息息相关,久而久之人们便形成了“季”和“年”的概念,在此基础上出现了原始的历法,即以物候定农时的自然历。——王斯德《世界通史》(第一编)

3、农业的出现推动了科学技术的发展:天文历法、数学等。

苏美尔人发明了60进制,用于测量土地、计算粮食产量和人工。

古埃及太阳历

夏小正

不同地区的食物生产与社会生活

西亚的两河流域、非洲的尼罗河流域、南亚的印度河和恒河流域、中国的黄河和长江流域,灌溉农业发达,孕育出古巴比伦文明、古埃及文明、古印度文明和古代中国文明。

1.概况

二、不同地区的食物生产和社会生活

古代主要文明示意图

古埃及文明

约BC3500年左右

古代两河流域文明

约BC3500年左右

古印度文明

约BC3千纪

中国文明

约BC2070年

古希腊文明

约BC2千纪

1、四大文明古国

共同特征:灌溉农业发达

原因:减少旱涝对农业的影响;统治者的重视修建水利工程。

二、不同地区的食物生产与社会生活

西亚的两河流域、非洲的尼罗河流域、南亚的印度河和恒河流域、中国的黄河和长江流域,灌溉农业发达,孕育出古巴比伦文明、古埃及文明、古印度文明和古代中国文明。

学习聚焦

古代不同地区的居民都培育或引进了适合本地区种植的农作物和饲养的家畜。

▲ 两河流域乌尔王陵镶嵌画(局部)

此图截取自乌尔王陵中出土的乌尔王家军旗,表现的是苏美尔人提着鱼参加宴会的场景。

▲ 古埃及人放牧壁画残片

这幅古埃及墓葬壁画,反映了古埃及人放牛的场景。

历史纵横

变水害为水利的古埃及人为控制尼罗河河水泛滥,古埃及人修堤筑坝、挖沟开渠。他们利用河谷的自然坡度修建一系列渠道,引水灌溉。这套体系既可控制洪水,又可灌溉耕地,保障农业生产。

不同地区的食物生产与社会生活——古巴比伦

在有名的汉谟拉比法典中已经说到了耕犁和耕牛等役畜。此外对有关出租和耕耘土地,放牧和管理牲畜以及修建管理果园等事,该法典也都做了具体明确的规定,可见当时的农业生产已经很发达。

——董恺忱《世界农业发展历程述略——兼论东西方农业的特点(上)》

王室、神庙和贵族官员是古巴比伦王国最大的土地所有者。……农村公社的土地基本上都已成为各家各户的私有地,只有牧场和灌溉系统等尚属公社集体所有,农村公社成员都必须向国王缴纳赋税和服兵役。——王斯德《世界通史》(第一编)

(1)种植业:大麦、小麦

(2)畜牧业:山羊、绵羊、牛

(3)水利:幼发拉底河、底格里斯河

(4)土地及生产经营方式:王室和神庙拥有土地,合伙经营或出租给佃户。

形成了以尼罗河为中心的农业体系,决定了整个古埃及的命运。

对尼罗河和太阳神的崇拜,成为古埃及人宗教信仰的核心内容。

纵贯埃及全境的尼罗河为古埃及农业的发展带来了哪些影响?

呵!尼罗河,我称赞你,

你从大地涌流而出,养活着埃及……

一旦你的水流减少,人们就停止呼吸。

——古埃及长诗

不同地区的食物生产与社会生活——古埃及

不同地区的食物生产与社会生活——古埃及

(1)种植业:大麦、小麦

(2)畜牧业:山羊、绵羊、牛

(3)水利:尼罗河灌溉

(4)土地及生产经营方式:由王室和神庙占有

纵贯埃及全境的尼罗河为古埃及农业的发展带来了哪些影响?

农业区主要种植大麦和小麦,饲养山羊、绵羊、牛等家畜。

农耕条件:幼发拉底河和底格里斯河为农业提供了充足的水源。

古巴比伦王国

古埃及

2.不同地区的生产与生活

(1)两河流域和尼罗河流域:

①食物生产:

②社会生活:

①王室和神庙拥有很多土地,政府官员、贵族、商人等也拥有土地,他们合伙经营或将土地出租给佃户。

②颁布《汉谟拉比法典》,规定租赁的对象。

①土地主要由王室和神庙占有。

②以尼罗河为中心的农业体系决定了整个古埃及的命运。

古代中国主要分为北方粟麦农业区和南方稻作农业区。

农业生产

小农经济

国家政策

水利工程

生产分布

(2)古代中国

①食物生产:

②社会生活:

商和西周时期,土地掌握在君主和各级贵族手中,农夫集体耕作;战国以后,铁犁牛耕得到应用,极大地提高了农业生产效率。

战国后以家庭为基本单位进行生产;通过家庭手工业等途径补贴家用。

封建统治者为了维护统治,推行重农抑商政策。

秦国修建的都江堰、西汉修建的龙首渠等,体现了国家对水利工程的重视。

秦汉到隋唐时期,逐渐形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系。

铁农具

耦犁

曲辕犁

都江堰坐落在成都平原西部的岷江上,始建于秦昭王末年(约公元前256—前251) ,是蜀郡太守李冰父子在前人鳖灵开凿的基础上组织修建的大型水利工程

龙首渠位于陕西省,是中国历史上第一条地下水渠,是一引洛渠道,在开发洛河水利的历史上是首创工程,它是今洛惠渠的前身。建于西汉武帝年间。从今陕西澄城县状头村引洛水灌溉今陕西蒲城、大荔一带田地。渠道要经过商颜山。这里土质疏松,渠岸易于崩毁,不能采用一般的施工方法。汉族劳动人民发明了井渠法,使龙首渠从地下穿过七里宽的商颜山。

▲ 龙首渠

1)以家庭为单位,男耕女织,精耕细作,自给自足;

2)具有封闭性、落后性、脆弱性,自耕农是国家赋税的主要承担者,土地买卖频繁

中国古代小农经济的特点

北方:粟麦农业区

南方:稻作农业区

中国是世界上最早种植水稻和粟的国家

不同地区的食物生产与社会生活——古代中国

北方旱田和南方水田分别形成精耕细作的农业技术体系

商周时期

秦汉到

隋唐时期

战国以后

土地掌握在君主和各级贵族手中,集体耕作

铁犁牛耕

以家庭为单位生产

兴修水利

重农抑商

家庭

手工业

中国古代农业的发展——历程

精耕细作:通过投入更多的劳动、更多的肥料、改进生产工具、提高耕作技术、修建水利工程、改进耕作制度等方式提高单位面积产量。

中国古代农业的发展——精耕细作——生产工具的进步

中国古代农业的发展——精耕细作——耕作技术的进步

西西里、埃及和黑海地区的谷物,爱琴海北岸的木材,中欧的金属,都流向希腊本土,希腊本土的陶器、葡萄酒和橄榄油等,则输往埃及、西西里和意大利等地。

①食物生产:A主要粮食作物:西亚传入的大麦、小麦

B.谷物与蔬菜轮作;建果园,种植葡萄和橄榄,并加工成葡萄酒和橄榄油

②社会生活:奴隶制经济

在古代希腊,由于城邦制度的发展,对本族同胞奴役制度的废止,奴役外族的奴隶制广泛发展起来……正是奴隶的劳动,使一部分希腊人能够脱离直接的生产劳动,专心从事精神产品的创造。

(3)古代希腊

A.只有公民才能拥有土地,农业生产中使用奴隶劳动的现象非常普遍。

B.斯巴达人将征服的希洛人全部交为奴隶,让他们承担所有的农业劳动。

在古罗马的王政时期,土地公有制十分盛行,甚至大部分国土都属于公有……在步入共和国时期前后,公有制土地虽依然存在,但所占比例已经大大缩减,取而代之的是土地私有制的主导……罗马帝国初期,在意大利,除谷物需要进口外,葡萄酒和橄榄油都有剩余,曾大量输往高卢等地。

①食物生产:谷物生产为主,同时种植橄榄和葡萄。

②社会生活:土地制度:国有→私有

(4)古代罗马

古罗马在很长时期内实行土地国有,人们以家庭为单位进行生产、随着征服扩张,贵族或富人获得了越来越多的土地,而小农却逐浙破产。

▲赶集的古罗马农民

这幅大理石浮雕,表现是1世纪的古罗马农村场景。图中一位农民赶着牛,提着葡萄,背着猎物去赶集。

①食物生产:主要粮食作物是玉米、甘薯、马铃薯

②社会生活:土地制度:村社土地公有制

浮动园地

(5)古代美洲

阿兹特克人的土地除了贵族私有的部分外。还有村社的公有土地,两年不耕作的土地将被村社收回。

中国古代农业的发展——精耕细作——灌溉工具与水利工程

古代文明 古巴比伦 古代埃及 古代中国 古代希腊 古代美洲

代表性农作物 大麦、小麦 北方粟麦、南方稻作 引进小麦、大麦,种植葡萄、橄榄 玉米、番薯、马铃薯

驯化家畜代表 山羊、绵羊、牛 / / 骆马、羊驼、火鸡

其他表现 土地多为王室、神庙和贵族所有,或出租佃户,或合伙经营 土地主要由王室和神庙占有;尼罗河为农业发展提供有利条件,成为宗教信仰的核心 商周时期土地掌握在君主和各级贵族手中,集体耕作;战国以后铁犁牛耕的应用,以家庭为单位生产,家庭手工业的出现,推行重农抑商政策,兴修水利;秦汉到隋唐时期形成精耕细作的农业技术体系 谷物和蔬菜轮作,建立果园,发展手工业和商业。城邦公民才能拥有土地,使用奴隶劳动普遍 贵族私有和村社公有并行

概括总结——古代农业文明对比

03 生产关系的变化

知识拓展

生产力与生产关系

生产力:

定义:人类创造新财富的能力。

要素:

①生产工具;②劳动对象;③劳动者。

生产关系:定义:人们在物质资料的生产过程中形成的社会关系。

内容:

①生产资料所有制的形式; ②人们在生产中的地位和相互关系; ③产品分配的形式。

生产力与生产关系的关系:生产力决定生产关系;生产关系一定要适应生产力的发展要求。

1.男子在生产中逐渐占据主导地位

(1)农业的产生是这一变化的重要原因。

(2)妇女主要从事家务劳动和家庭副业,女子在农业生产中逐渐退居从属地位。

2.私有财产的出现

(1)根本原因:生产力发展,人类生产的产品有了剩余。

(2)表现:氏族部落首领利用自己的权力,把一些集体财物据为已有,变成私有财产。

(3)影响:氏族内部出现了贫富分化。

三、生产关系的变化

3.阶级和国家的产生

(1)在领导氏族部落对外交战的过程中,军事首领的地位日益上升,个人权力也不断加强。为了生产更多的剩余产品,人们往往不再杀死战争中的俘虏,而是把他们变成奴隶。这样,在氏族社会中,就有了自由民和奴隶的差别。

(2)随着剩余产品的增加和私有制的出现,阶级产生了。为了调节阶级之间的利益冲突,需要有一个强制机关,国家应运而生。国家是阶级矛盾不可调和的产物。

★唯物史观:阅读教材结合所学,利用唯物史观解释农业产生与国家兴起之间的关系。

材料:除了自由民和奴隶的差别以外,又出现了富人和穷人的差别——随着新的分工,社会又有了新的阶级划分。各个家庭家长之间的财产差别,炸毁了各地迄今一直保存着的旧的共产制家庭公社。同时也炸毁了为这种公社而实行的土地的共同耕作。耕地起初是暂时地,后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产过渡,是逐渐进行的……——【德】恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯文集》第四卷

农业和畜牧业发展

生产力发展

男子取代女子,开始在生产中占据主导地位。

粮食产量提高

剩余产品

私有制、贫富分化

阶级(奴隶主和奴隶)

国家产生(文明时代)

随着农业的产生,私有制和阶级的出现,国家应运而生

国家是阶级矛盾不可调和的产物

学思之窗

除了自由民和奴隶的差别以外,又出现了富人和穷人的差别——随着新的分工,社会又有了新的阶级划分。各个家庭家长之间的财产差别,炸毁了各地迄今一直保存着的旧的共产制家庭公社;同时也炸毁了为这种公社而实行的土地的共同耕作。耕地起初是暂时地,后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产的过渡,是逐渐进行的…——(德)恩格斯(家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯文集》第四卷

恩格斯这段话描述的是什么?发生在哪个历史时期?

(1)思格斯描述的是生产、社会分工和交换的发展导致了私有制的产生和贫富分化的出现,私有制的产生是阶级矛盾产生的根源,也是氏族制度被破坏的重要原因。

(2)描写的是人类原始社会向文明社会(奴隶社会)过渡时期生产关系和上层建筑的变化。

深化探究

人类历史上的三次社会大分工

(1)第一次分工:原始社会后期发生的畜牧业同农业的分离。原始人类征服自然的能力有了提高,促进了劳动生产率的增长,引起了部落间的产品交换,为私有制的产生创造了物质前提。

(2)第二次分工:是指手工业和农业的分工,发生于原始社会末期。这次社会大分工促进了劳动生产率的进一步提高,促使私有制的形成。

(3)第三次分工:指原始社会晚期商人阶层的产生。交换的不断发展和扩大,使商品生产出现并发展,又反过来促进了交换的进一步发展。交换规模扩大,品种增多,各生产者和消费者之间直接的产品交换越来越不便利,于是专事交换的中间人一一商人应运而生。

课堂小结

每一种文明都是美的结晶,都彰显着创造之美。一切美好的事物都是相通的。人们对美好事物的向往,是任何力量都无法阻挡的!各种文明本没有冲突,只是要有欣赏所有文明之美的眼睛。我们既要让本国文明充满勃勃生机,又要为他国文明发展创造条件,让世界文明百花园群芳竞艳。

——习近平(2019年出席亚洲文明对话大会开幕式发言)

【课堂小结】

采集、渔猎

生产关系

生产力

主要文明区域

(1)种植业:

(2)畜牧业:

(3)水利:

(4)土地及生产经营方式:

农业产生

剩余产品

私有制

阶级

国家产生

(2020·全国Ⅰ卷·26)北宋时,宋真宗派人到福建取得占城稻三万斛,令江淮两浙诸路种植,后扩大到北方诸路;宋仁宗时,大、小麦被推广到广南东路惠州等地。南宋时,“四川田土,无不种麦”。这说明宋代( )

A.土地利用效率提高

B.发明翻车提高了生产力

C.区域经济发展均衡

D.民众饮食结构根本改变

链接高考

A

【答案】A。【解析】材料占城稻的引入和推广种植,大、小麦在南方的推广种植都增加了粮食的产量,提高了土地利用效率,故选A项;曹魏时已经改进翻车,且材料与灌溉工具的改进无关,排除B项;粮食作物的推广种植促进区域经济发展,但没有体现出均衡发展,排除C项;粮食作物的推广种植影响民众饮食结构,但没有根本改变,排除D项

(2019·全国Ⅱ卷·24)战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等,一些至今仍在发挥作用。这些工程能够在秦国完成,主要是因为( )

A.公田制度逐渐完善

B.铁制生产工具普及

C.交通运输网络通畅

D.国家组织能力强大

链接高考

D

D

(2016·全国Ⅰ卷·25)图4为汉代画像砖中的农事图。此图可以用来说明当时( )

A.个体农户的生产劳作状态

B.精耕细作农业的不断发展

C.土地公有制下的集体劳作

D.大地主田庄上的生产情形

链接高考

(2014·全国统一考试·福建卷·13)明、清皇帝每年春都要举行一种祭祀仪式。读图7,从中

透析出的核心信息是( )

A.皇室祭祀的隆重排场

B.专制君主的权威至上

C.以农为本的立国理念

D.统一国家的繁荣昌盛

链接高考

图7

雍正皇帝祭先农坛图

C

据记载,在中国农业的发展中,先民们经历了从“尝百草”到“播五谷”和“种粟”的过程。这一过程反映了 ( )

A.原始种植业发展的艰难 B.神农氏成为农业的始祖

C.原始农业与畜牧业分离 D.先民生存环境不断恶化

【解析】选A。从题干“先民们经历了从‘尝百草’到‘播五谷’和‘种粟’的过程”,可以想象到原始种植业发展的艰难,故选A。材料并未说明神农氏是农业的始祖,B错误。材料没有体现原始农业和畜牧业分离,排除C。材料反映的是农业发展过程,没有提到生存环境,D错误。

从食物采集到食物生产

人类早期的生产生活

不同地区的食物生产与社会生活

生产关系的变化:随着农业的产生,私有制和阶级的出现,国家应运而生

采集渔猎:木石骨器;学会用火

古巴比伦:王室、神庙和贵族拥有很多土地

古代埃及:土地主要由王室和神庙占有;宗教信仰

古代中国:南稻北粟;土地掌握在各级贵族手中;铁犁牛

耕;重农抑商;兴修水利;精耕细作……

古代希腊:因地制宜;城邦公民拥有土地

古代美洲:土地贵族私有和村社公有

农耕畜牧

农业:主要起源于东亚、西亚和中美洲

畜牧业:随农业和定居而产生

课堂小结

四、村落、城镇与居住环境

住

三、商业贸易与日常生活

商

一、食物生产与社会生活

农

二、生产工具与劳作方式

工

五、交通与社会变迁

行

六、医疗与公共卫生

医

《经济与社会生活》

第一单元

食物生产与社会生活

农业出现

生产力发展

食物采集到生产

文明社会

古代农业文明各具特色

食物物种交流

新航路开辟

农业现代化

工业科技革命

第1课 从食物采集到食物生产

课程标准:知道人类由食物采集者向食物生产者演进的过程及意义;知道古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响。

目录

人类早期的生产与生活

不同地区的食物生产与社会生活

01

02

03

生产关系的变化

01 人类早期的生产与生活

46亿年前

地球诞生

2亿年前

爬行动物诞生

3000万年前

类人猿诞生

300万年前

直立人诞生

30万年前

早期智人诞生

5万年前

晚期智人诞生

1万年前

现代人诞生

元谋人

北京人

蓝田人

金牛山人

马坝人

山顶洞人

170万年前

50万年前

大约3万年前

时代 大致时间 区分标准

生活方式

文化遗存 社会组织

旧石器

时代

新石器

时代

约300万年前—约1万年前

约1万年前—约5000年前

打制

打磨

结合

渔猎

采集

群居

用火

大量使用陶器,从事原始农业(南稻北粟),

饲养家畜,

生活逐渐稳定养蚕缫丝

原始人群

母系氏族

父系氏族

元谋人北京人

早中期:

仰韶文化

大汶口文化

河姆渡文化

晚期:

龙山文化

红山文化

良渚文化

三幅基于考古发掘的早期人类生活复原图

旧石器时代:

使用工具

人猿揖别

旧石器时代·北京人遗址

新石器早期·姜寨遗址

新石器晚期·陶寺遗址

新石器早期:

农业革命

走向定居

新石器晚期:

阶级分化

私有产生

比较 黄河流域 长江流域 辽河流域 社会形态 社会特征

新石器

时代早中期

新石器

时代晚期

农业

手工业

中游:仰韶文化

下游:大汶口文化

下游:河姆渡文化

母系氏族社会

生产力低下共同劳动

成果共享

下游:龙山文化

下游:良渚文化

上游:

红山文化

父系氏族社会

贫富分化

不平等

私有制

阶级分化

出现权贵

粟(小米)

水稻

彩陶

黑陶(蛋壳陶)

精美玉器

养蚕缫丝技术

精美玉器

观察这两幅图片,原始人类的生产、生活状况有何不同?

从采集到生产——人类早期的生产生活

史料: 在几百万年的人类历史长河中,人类绝大多数时间是以采集、渔猎为生,这种智慧利用现成的天然产品的经济活动被称“攫取经济”。——李根蟠《中国古代农业》

采集渔猎:远古时期,人类使用木、骨和石等材料制作的工具从事采集和渔猎,过着迁徙的生活。他们采集可食的植物果实和茎叶,捕捞鱼虾或猎取动物作为食物。用火取暖、烧烤食物。女性除生育和抚养后代外,还负责采集食物,为群居的人们提供了大部分食品。

史料:早在农业革命之前,人们已普遍知道促进植物生长的方法,就像在哥伦布航海之前人们就知道地球是圆的一样。现已查实,现代的原始人对农业毫无所知,但对当地植物的特性和生长情况却非常熟悉。……有大量证据可相信,史前时期的人类是在与现代原始人相仿的环境下获得有关动植物的知识的。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

长期的采集和渔猎过程中,人类掌握了某些动植物的生长规律,学会了选择、驯化野生动植物。大约1万年前,原始的农耕和畜牧出现,成为人类获取食物的主要手段。

原始农业和畜牧业产生——新石器时代(万年前)

世界主要农作物和驯化动物的分布有什么特点?

多元中心;独立发展;具有多样性

世界三大农业起源中心及其成就(表现)

原始农耕 原始畜牧业

东亚

西亚

中美洲

黄河中上游是粟的发源地

长江中下游最早种植水稻

7000年前,河姆渡居民已经饲养猪和狗

小亚细亚半岛南部

小麦、大麦原产地

9000年前饲养绵羊和山羊

玉米、甘薯

6000年前南美印第安人驯化骆马

大汶口文化陶猪罐

新月沃地想象图

1.农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命

①人类变为食物生产者;②改变依赖自然资源的状况;③加速人口增长

p3思考点

与食物采集者相比,食物生产者的生活发生了哪些变化

西安半坡遗址复原模型

2.促进生活和生产方式的变化

①从迁徙到定居,并逐渐形成聚落;

②手工业发展;

③精神生活逐渐丰富

3.推动科学技术的发展

苏美尔人发明了60进制,用于测量土地、计算粮食产量和人工。

古埃及太阳历

夏小正

①天文历法;

②数学和其它相关学科

文明的产生与早期发展

人类文明的产生

古代文明的多元特点:

前提:农耕畜牧的产生

标志:阶级的产生、国家的形成、文字的出现

区 域 代表文明 形成前提 实行制度 文化成就

两河流域 苏美尔文明

古巴比伦文明 幼发拉底河和底格里斯河提供了充足的水源 君主专制制度;《汉谟拉比法典》

尼罗河流域 古埃及文明 尼罗河为农业和交通提供便利 比较完善的官僚体系;法老至上的权威

印度河和恒河流域 古印度文明 印度河流域平原广阔;恒河流域生产工具的进步,雨水丰沛、植被茂盛 种姓制度

巴尔干半岛南部和爱琴海地区 克里特文明

迈锡尼文明

古希腊文明 巴尔干半岛南部多山少平原,陆上交通不便,不利于地区性大国的兴起 城邦制度

农

耕

文

明

海洋文明

基本独立发展,明显的多元特征

古代文明的特征?

楔形文字、《吉尔伽美什》史诗、洪水和方舟传说、60进位制、战车和车轮

神话和文学故事、象形文字、世界上第一部太阳历、建筑和数学、莎草纸

佛教;《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》是世界上著名的史诗;在天文、历法、数学、医学等领域都取得了重要成就

世界文学瑰宝、希罗多德、修昔底德、柏拉图、亚里士多德

4.人类社会的生产关系发生变化,私有制、阶级和国家出现

农耕

畜牧

男子开始在生产中占据主导地位

生产力

剩余产品

部落首领把集体财物据为己有

私有制

贫富分化

剩余产品掠夺

战 争

奴

隶

阶级

国家

生产关系的变化 变化的原因

私有制 生产力发展,部落首领把剩余产品据为己有

阶级 剩余产品的增加和私有制的出现

国家 阶级矛盾不可调和的产物

世界主要农作物和驯化动物的分布有什么特点?

多元中心;独立发展;具有多样性

北

冰

洋

大 欧

洲

东亚农作物:

水稻、粟(小米)、大豆

家畜:猪、鸡、水牛

北

大

美

洲

亚 洲

非

西

西亚农作物:

小麦、大麦、豆类

家畜:狗、绵羊、

山羊、猪、牛

东南亚

农作物:豆类、芋头、甘薯、柚子、香蕉、柑橘

亚马孙河流域农作物:甘薯、花生

西

南

西非

农作物:甘薯、秋葵、黑豆

太

中美洲

农作物:玉米、

豆类、胡椒、

南瓜、番茄

平 洋

洲

印 度 洋

大

洋

洲

南美安第斯山脉农作物:马铃薯、玉米、豆类

家畜:羊驼等

美

洋

东非

农作物:甜高粱

家畜:牛、绵羊、山羊

洲

洋

南

极

洲

农作物、家畜传播大致方向

洲界

早期农业传播示意图

注:①日期表明该地区的某些人已实行

“定居农业”的生活方式。

②箭号指示某些重要谷类植物培育的传播方向。

——地图扫描自斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

农业:起源于东亚、西亚和中美洲。东亚中国在世界上最早种植水稻和粟,栽培白菜和芥菜。西亚的小亚细亚半岛南部等地是小麦、大麦的原产地。中美洲则是玉米等作物的原产地。

畜牧业:距今9000年前,西亚已经饲养绵羊和山羊;距今7000年前,中国河姆渡居民已经饲养猪和狗。距今6000年前,南美印第安人驯化了骆马和羊驼。

材料一 农业产生后才开始了社会生产,从此人类摆脱了完全依赖自然的被动局面,由消极地适应自然转向积极的改造自然,由自然的奴隶走向自然的主人。因而从某种意义上可以说,有了农业,才真正开始了人类社会的历史。

——尚定周、王有文《从采集、渔猎到农业生产的革命性变革——试论农业起源》

材料二 同样是1平方英里的土地,种植作物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。因此,当我们看到人类总人口在距今10000年至2000年的8000年中,从532万直线上升到13300万,即足足增加25倍时,也不会感到惊奇了。——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

史料探究——农业的出现的意义

1、人类开始从食物采集者转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况。农业生产增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

材料三 有了原始农业,食物来源较前丰富了,生活较前有了保障,这样人们才有条件从事副业生产,如:家畜饲养、原始手工业等,……由于人们从事农业生产,在一定程度上要附着于土地,同时生活又较前有了保障,人们不必总是随着动、植物资源的变化而漂泊流徙,所以人们开始过着相对定居的生活。——阎万英、尹英华《中国农业发展史》

材料四 原始音乐的产生与集体的生产活动有着密切的关系。原始人在集体劳动过程中发出的有节奏的呼喊声,便是最基本的声乐因素。

——王斯德《世界通史》(第一编)

2、农业的出现促进了生活和生产方式的变化

①定居和聚落的形成;

②一部分人开始专门从事手工业劳动;原始音乐、文学和宗教的发展。

材料五 在农业生产的基础上,人们开始对日月星辰的活动、对水土的特点、气候现象进行观察,积累经验,从而产生初步的天文地理和数学知识,把人类对客观世界的认识推到一个新的高度。

——吴于廑、齐世荣《世界史·古代史》(上卷)

材料六 原始农业和畜牧业产生以后,各项具体劳动,如动物的繁殖、饲养和农作物的播种、收割等,更是与气象变化息息相关,久而久之人们便形成了“季”和“年”的概念,在此基础上出现了原始的历法,即以物候定农时的自然历。——王斯德《世界通史》(第一编)

3、农业的出现推动了科学技术的发展:天文历法、数学等。

苏美尔人发明了60进制,用于测量土地、计算粮食产量和人工。

古埃及太阳历

夏小正

不同地区的食物生产与社会生活

西亚的两河流域、非洲的尼罗河流域、南亚的印度河和恒河流域、中国的黄河和长江流域,灌溉农业发达,孕育出古巴比伦文明、古埃及文明、古印度文明和古代中国文明。

1.概况

二、不同地区的食物生产和社会生活

古代主要文明示意图

古埃及文明

约BC3500年左右

古代两河流域文明

约BC3500年左右

古印度文明

约BC3千纪

中国文明

约BC2070年

古希腊文明

约BC2千纪

1、四大文明古国

共同特征:灌溉农业发达

原因:减少旱涝对农业的影响;统治者的重视修建水利工程。

二、不同地区的食物生产与社会生活

西亚的两河流域、非洲的尼罗河流域、南亚的印度河和恒河流域、中国的黄河和长江流域,灌溉农业发达,孕育出古巴比伦文明、古埃及文明、古印度文明和古代中国文明。

学习聚焦

古代不同地区的居民都培育或引进了适合本地区种植的农作物和饲养的家畜。

▲ 两河流域乌尔王陵镶嵌画(局部)

此图截取自乌尔王陵中出土的乌尔王家军旗,表现的是苏美尔人提着鱼参加宴会的场景。

▲ 古埃及人放牧壁画残片

这幅古埃及墓葬壁画,反映了古埃及人放牛的场景。

历史纵横

变水害为水利的古埃及人为控制尼罗河河水泛滥,古埃及人修堤筑坝、挖沟开渠。他们利用河谷的自然坡度修建一系列渠道,引水灌溉。这套体系既可控制洪水,又可灌溉耕地,保障农业生产。

不同地区的食物生产与社会生活——古巴比伦

在有名的汉谟拉比法典中已经说到了耕犁和耕牛等役畜。此外对有关出租和耕耘土地,放牧和管理牲畜以及修建管理果园等事,该法典也都做了具体明确的规定,可见当时的农业生产已经很发达。

——董恺忱《世界农业发展历程述略——兼论东西方农业的特点(上)》

王室、神庙和贵族官员是古巴比伦王国最大的土地所有者。……农村公社的土地基本上都已成为各家各户的私有地,只有牧场和灌溉系统等尚属公社集体所有,农村公社成员都必须向国王缴纳赋税和服兵役。——王斯德《世界通史》(第一编)

(1)种植业:大麦、小麦

(2)畜牧业:山羊、绵羊、牛

(3)水利:幼发拉底河、底格里斯河

(4)土地及生产经营方式:王室和神庙拥有土地,合伙经营或出租给佃户。

形成了以尼罗河为中心的农业体系,决定了整个古埃及的命运。

对尼罗河和太阳神的崇拜,成为古埃及人宗教信仰的核心内容。

纵贯埃及全境的尼罗河为古埃及农业的发展带来了哪些影响?

呵!尼罗河,我称赞你,

你从大地涌流而出,养活着埃及……

一旦你的水流减少,人们就停止呼吸。

——古埃及长诗

不同地区的食物生产与社会生活——古埃及

不同地区的食物生产与社会生活——古埃及

(1)种植业:大麦、小麦

(2)畜牧业:山羊、绵羊、牛

(3)水利:尼罗河灌溉

(4)土地及生产经营方式:由王室和神庙占有

纵贯埃及全境的尼罗河为古埃及农业的发展带来了哪些影响?

农业区主要种植大麦和小麦,饲养山羊、绵羊、牛等家畜。

农耕条件:幼发拉底河和底格里斯河为农业提供了充足的水源。

古巴比伦王国

古埃及

2.不同地区的生产与生活

(1)两河流域和尼罗河流域:

①食物生产:

②社会生活:

①王室和神庙拥有很多土地,政府官员、贵族、商人等也拥有土地,他们合伙经营或将土地出租给佃户。

②颁布《汉谟拉比法典》,规定租赁的对象。

①土地主要由王室和神庙占有。

②以尼罗河为中心的农业体系决定了整个古埃及的命运。

古代中国主要分为北方粟麦农业区和南方稻作农业区。

农业生产

小农经济

国家政策

水利工程

生产分布

(2)古代中国

①食物生产:

②社会生活:

商和西周时期,土地掌握在君主和各级贵族手中,农夫集体耕作;战国以后,铁犁牛耕得到应用,极大地提高了农业生产效率。

战国后以家庭为基本单位进行生产;通过家庭手工业等途径补贴家用。

封建统治者为了维护统治,推行重农抑商政策。

秦国修建的都江堰、西汉修建的龙首渠等,体现了国家对水利工程的重视。

秦汉到隋唐时期,逐渐形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系。

铁农具

耦犁

曲辕犁

都江堰坐落在成都平原西部的岷江上,始建于秦昭王末年(约公元前256—前251) ,是蜀郡太守李冰父子在前人鳖灵开凿的基础上组织修建的大型水利工程

龙首渠位于陕西省,是中国历史上第一条地下水渠,是一引洛渠道,在开发洛河水利的历史上是首创工程,它是今洛惠渠的前身。建于西汉武帝年间。从今陕西澄城县状头村引洛水灌溉今陕西蒲城、大荔一带田地。渠道要经过商颜山。这里土质疏松,渠岸易于崩毁,不能采用一般的施工方法。汉族劳动人民发明了井渠法,使龙首渠从地下穿过七里宽的商颜山。

▲ 龙首渠

1)以家庭为单位,男耕女织,精耕细作,自给自足;

2)具有封闭性、落后性、脆弱性,自耕农是国家赋税的主要承担者,土地买卖频繁

中国古代小农经济的特点

北方:粟麦农业区

南方:稻作农业区

中国是世界上最早种植水稻和粟的国家

不同地区的食物生产与社会生活——古代中国

北方旱田和南方水田分别形成精耕细作的农业技术体系

商周时期

秦汉到

隋唐时期

战国以后

土地掌握在君主和各级贵族手中,集体耕作

铁犁牛耕

以家庭为单位生产

兴修水利

重农抑商

家庭

手工业

中国古代农业的发展——历程

精耕细作:通过投入更多的劳动、更多的肥料、改进生产工具、提高耕作技术、修建水利工程、改进耕作制度等方式提高单位面积产量。

中国古代农业的发展——精耕细作——生产工具的进步

中国古代农业的发展——精耕细作——耕作技术的进步

西西里、埃及和黑海地区的谷物,爱琴海北岸的木材,中欧的金属,都流向希腊本土,希腊本土的陶器、葡萄酒和橄榄油等,则输往埃及、西西里和意大利等地。

①食物生产:A主要粮食作物:西亚传入的大麦、小麦

B.谷物与蔬菜轮作;建果园,种植葡萄和橄榄,并加工成葡萄酒和橄榄油

②社会生活:奴隶制经济

在古代希腊,由于城邦制度的发展,对本族同胞奴役制度的废止,奴役外族的奴隶制广泛发展起来……正是奴隶的劳动,使一部分希腊人能够脱离直接的生产劳动,专心从事精神产品的创造。

(3)古代希腊

A.只有公民才能拥有土地,农业生产中使用奴隶劳动的现象非常普遍。

B.斯巴达人将征服的希洛人全部交为奴隶,让他们承担所有的农业劳动。

在古罗马的王政时期,土地公有制十分盛行,甚至大部分国土都属于公有……在步入共和国时期前后,公有制土地虽依然存在,但所占比例已经大大缩减,取而代之的是土地私有制的主导……罗马帝国初期,在意大利,除谷物需要进口外,葡萄酒和橄榄油都有剩余,曾大量输往高卢等地。

①食物生产:谷物生产为主,同时种植橄榄和葡萄。

②社会生活:土地制度:国有→私有

(4)古代罗马

古罗马在很长时期内实行土地国有,人们以家庭为单位进行生产、随着征服扩张,贵族或富人获得了越来越多的土地,而小农却逐浙破产。

▲赶集的古罗马农民

这幅大理石浮雕,表现是1世纪的古罗马农村场景。图中一位农民赶着牛,提着葡萄,背着猎物去赶集。

①食物生产:主要粮食作物是玉米、甘薯、马铃薯

②社会生活:土地制度:村社土地公有制

浮动园地

(5)古代美洲

阿兹特克人的土地除了贵族私有的部分外。还有村社的公有土地,两年不耕作的土地将被村社收回。

中国古代农业的发展——精耕细作——灌溉工具与水利工程

古代文明 古巴比伦 古代埃及 古代中国 古代希腊 古代美洲

代表性农作物 大麦、小麦 北方粟麦、南方稻作 引进小麦、大麦,种植葡萄、橄榄 玉米、番薯、马铃薯

驯化家畜代表 山羊、绵羊、牛 / / 骆马、羊驼、火鸡

其他表现 土地多为王室、神庙和贵族所有,或出租佃户,或合伙经营 土地主要由王室和神庙占有;尼罗河为农业发展提供有利条件,成为宗教信仰的核心 商周时期土地掌握在君主和各级贵族手中,集体耕作;战国以后铁犁牛耕的应用,以家庭为单位生产,家庭手工业的出现,推行重农抑商政策,兴修水利;秦汉到隋唐时期形成精耕细作的农业技术体系 谷物和蔬菜轮作,建立果园,发展手工业和商业。城邦公民才能拥有土地,使用奴隶劳动普遍 贵族私有和村社公有并行

概括总结——古代农业文明对比

03 生产关系的变化

知识拓展

生产力与生产关系

生产力:

定义:人类创造新财富的能力。

要素:

①生产工具;②劳动对象;③劳动者。

生产关系:定义:人们在物质资料的生产过程中形成的社会关系。

内容:

①生产资料所有制的形式; ②人们在生产中的地位和相互关系; ③产品分配的形式。

生产力与生产关系的关系:生产力决定生产关系;生产关系一定要适应生产力的发展要求。

1.男子在生产中逐渐占据主导地位

(1)农业的产生是这一变化的重要原因。

(2)妇女主要从事家务劳动和家庭副业,女子在农业生产中逐渐退居从属地位。

2.私有财产的出现

(1)根本原因:生产力发展,人类生产的产品有了剩余。

(2)表现:氏族部落首领利用自己的权力,把一些集体财物据为已有,变成私有财产。

(3)影响:氏族内部出现了贫富分化。

三、生产关系的变化

3.阶级和国家的产生

(1)在领导氏族部落对外交战的过程中,军事首领的地位日益上升,个人权力也不断加强。为了生产更多的剩余产品,人们往往不再杀死战争中的俘虏,而是把他们变成奴隶。这样,在氏族社会中,就有了自由民和奴隶的差别。

(2)随着剩余产品的增加和私有制的出现,阶级产生了。为了调节阶级之间的利益冲突,需要有一个强制机关,国家应运而生。国家是阶级矛盾不可调和的产物。

★唯物史观:阅读教材结合所学,利用唯物史观解释农业产生与国家兴起之间的关系。

材料:除了自由民和奴隶的差别以外,又出现了富人和穷人的差别——随着新的分工,社会又有了新的阶级划分。各个家庭家长之间的财产差别,炸毁了各地迄今一直保存着的旧的共产制家庭公社。同时也炸毁了为这种公社而实行的土地的共同耕作。耕地起初是暂时地,后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产过渡,是逐渐进行的……——【德】恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯文集》第四卷

农业和畜牧业发展

生产力发展

男子取代女子,开始在生产中占据主导地位。

粮食产量提高

剩余产品

私有制、贫富分化

阶级(奴隶主和奴隶)

国家产生(文明时代)

随着农业的产生,私有制和阶级的出现,国家应运而生

国家是阶级矛盾不可调和的产物

学思之窗

除了自由民和奴隶的差别以外,又出现了富人和穷人的差别——随着新的分工,社会又有了新的阶级划分。各个家庭家长之间的财产差别,炸毁了各地迄今一直保存着的旧的共产制家庭公社;同时也炸毁了为这种公社而实行的土地的共同耕作。耕地起初是暂时地,后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产的过渡,是逐渐进行的…——(德)恩格斯(家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯文集》第四卷

恩格斯这段话描述的是什么?发生在哪个历史时期?

(1)思格斯描述的是生产、社会分工和交换的发展导致了私有制的产生和贫富分化的出现,私有制的产生是阶级矛盾产生的根源,也是氏族制度被破坏的重要原因。

(2)描写的是人类原始社会向文明社会(奴隶社会)过渡时期生产关系和上层建筑的变化。

深化探究

人类历史上的三次社会大分工

(1)第一次分工:原始社会后期发生的畜牧业同农业的分离。原始人类征服自然的能力有了提高,促进了劳动生产率的增长,引起了部落间的产品交换,为私有制的产生创造了物质前提。

(2)第二次分工:是指手工业和农业的分工,发生于原始社会末期。这次社会大分工促进了劳动生产率的进一步提高,促使私有制的形成。

(3)第三次分工:指原始社会晚期商人阶层的产生。交换的不断发展和扩大,使商品生产出现并发展,又反过来促进了交换的进一步发展。交换规模扩大,品种增多,各生产者和消费者之间直接的产品交换越来越不便利,于是专事交换的中间人一一商人应运而生。

课堂小结

每一种文明都是美的结晶,都彰显着创造之美。一切美好的事物都是相通的。人们对美好事物的向往,是任何力量都无法阻挡的!各种文明本没有冲突,只是要有欣赏所有文明之美的眼睛。我们既要让本国文明充满勃勃生机,又要为他国文明发展创造条件,让世界文明百花园群芳竞艳。

——习近平(2019年出席亚洲文明对话大会开幕式发言)

【课堂小结】

采集、渔猎

生产关系

生产力

主要文明区域

(1)种植业:

(2)畜牧业:

(3)水利:

(4)土地及生产经营方式:

农业产生

剩余产品

私有制

阶级

国家产生

(2020·全国Ⅰ卷·26)北宋时,宋真宗派人到福建取得占城稻三万斛,令江淮两浙诸路种植,后扩大到北方诸路;宋仁宗时,大、小麦被推广到广南东路惠州等地。南宋时,“四川田土,无不种麦”。这说明宋代( )

A.土地利用效率提高

B.发明翻车提高了生产力

C.区域经济发展均衡

D.民众饮食结构根本改变

链接高考

A

【答案】A。【解析】材料占城稻的引入和推广种植,大、小麦在南方的推广种植都增加了粮食的产量,提高了土地利用效率,故选A项;曹魏时已经改进翻车,且材料与灌溉工具的改进无关,排除B项;粮食作物的推广种植促进区域经济发展,但没有体现出均衡发展,排除C项;粮食作物的推广种植影响民众饮食结构,但没有根本改变,排除D项

(2019·全国Ⅱ卷·24)战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等,一些至今仍在发挥作用。这些工程能够在秦国完成,主要是因为( )

A.公田制度逐渐完善

B.铁制生产工具普及

C.交通运输网络通畅

D.国家组织能力强大

链接高考

D

D

(2016·全国Ⅰ卷·25)图4为汉代画像砖中的农事图。此图可以用来说明当时( )

A.个体农户的生产劳作状态

B.精耕细作农业的不断发展

C.土地公有制下的集体劳作

D.大地主田庄上的生产情形

链接高考

(2014·全国统一考试·福建卷·13)明、清皇帝每年春都要举行一种祭祀仪式。读图7,从中

透析出的核心信息是( )

A.皇室祭祀的隆重排场

B.专制君主的权威至上

C.以农为本的立国理念

D.统一国家的繁荣昌盛

链接高考

图7

雍正皇帝祭先农坛图

C

据记载,在中国农业的发展中,先民们经历了从“尝百草”到“播五谷”和“种粟”的过程。这一过程反映了 ( )

A.原始种植业发展的艰难 B.神农氏成为农业的始祖

C.原始农业与畜牧业分离 D.先民生存环境不断恶化

【解析】选A。从题干“先民们经历了从‘尝百草’到‘播五谷’和‘种粟’的过程”,可以想象到原始种植业发展的艰难,故选A。材料并未说明神农氏是农业的始祖,B错误。材料没有体现原始农业和畜牧业分离,排除C。材料反映的是农业发展过程,没有提到生存环境,D错误。

从食物采集到食物生产

人类早期的生产生活

不同地区的食物生产与社会生活

生产关系的变化:随着农业的产生,私有制和阶级的出现,国家应运而生

采集渔猎:木石骨器;学会用火

古巴比伦:王室、神庙和贵族拥有很多土地

古代埃及:土地主要由王室和神庙占有;宗教信仰

古代中国:南稻北粟;土地掌握在各级贵族手中;铁犁牛

耕;重农抑商;兴修水利;精耕细作……

古代希腊:因地制宜;城邦公民拥有土地

古代美洲:土地贵族私有和村社公有

农耕畜牧

农业:主要起源于东亚、西亚和中美洲

畜牧业:随农业和定居而产生

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化