统编版高中语文必修下册第一单元1.1《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》 课件(30张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修下册第一单元1.1《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》 课件(30张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1001.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-01 15:00:50 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

“半部《论语》治天下”

“天不生仲尼,万古如长夜”

一部语录体的散文集,是孔子的门人和再传弟子所辑录的孔子的言行录,成书于战国前期,全面反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是儒家思想的重要著作。

《论语》共20篇,每篇又分若干章,不相连属;言简意丰,含蓄凝练,包含了孔子渊博的学识和丰富的生活经验;在记言的同时,传达了人物的神情态度;在某些章节的记述中,还生动地反映了人物的性格特点;其中有不少精辟的言论成为人们习用的格言和成语,对后来的文学语言有很大影响。

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

子路

曾皙

冉有

公西华

由

点

求

赤

侍坐:在尊长近旁侍奉

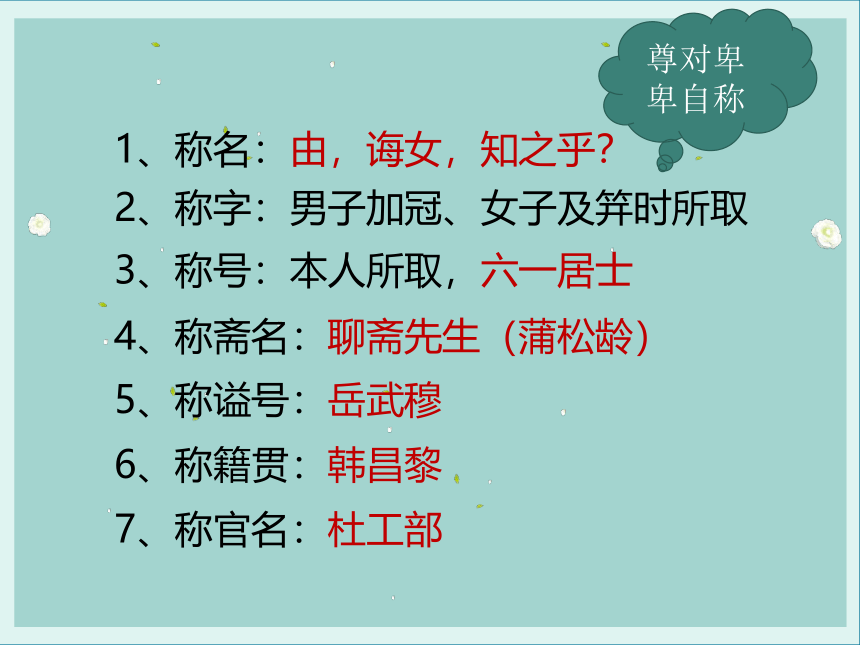

1、称名:由,诲女,知之乎?

2、称字:男子加冠、女子及笄时所取

3、称号:本人所取,六一居士

4、称斋名:聊斋先生(蒲松龄)

6、称籍贯:韩昌黎

5、称谥号:岳武穆

7、称官名:杜工部

尊对卑

卑自称

文章可以划分为几个部分?

1—2段:写孔子向学生问志

3—13段:四位弟子述志

14—21段:孔子评志

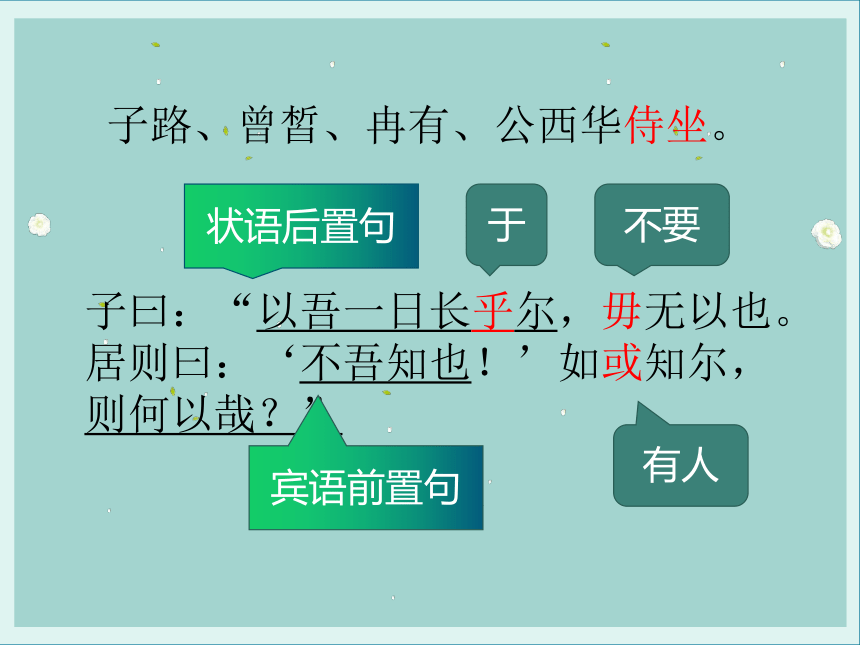

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐。

子曰:“以吾一日长乎尔,毋无以也。居则曰:‘不吾知也!’如或知尔,则何以哉?”

状语后置句

于

不要

宾语前置句

有人

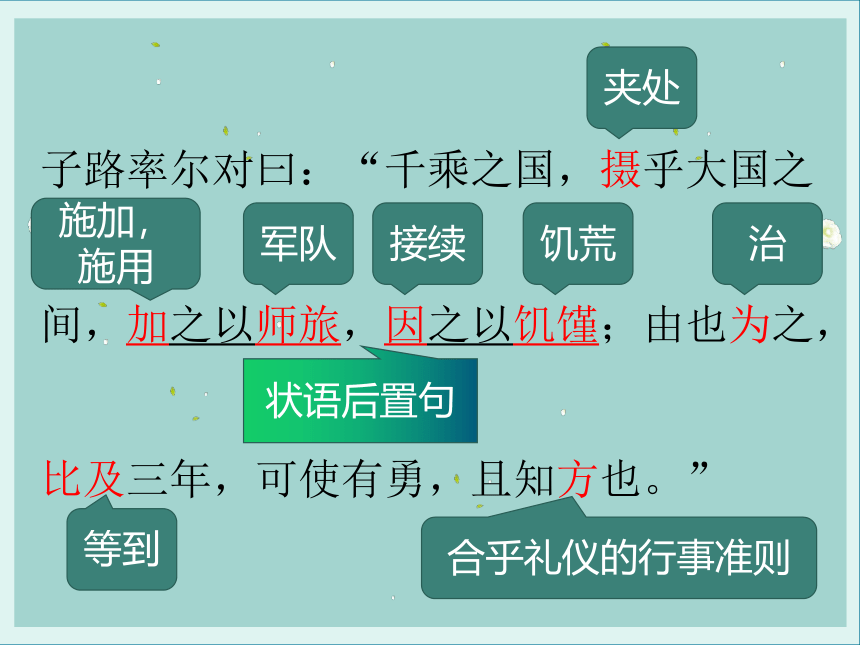

子路率尔对曰:“千乘之国,摄乎大国之

间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,

比及三年,可使有勇,且知方也。”

夹处

施加,施用

军队

状语后置句

接续

饥荒

治

等到

合乎礼仪的行事准则

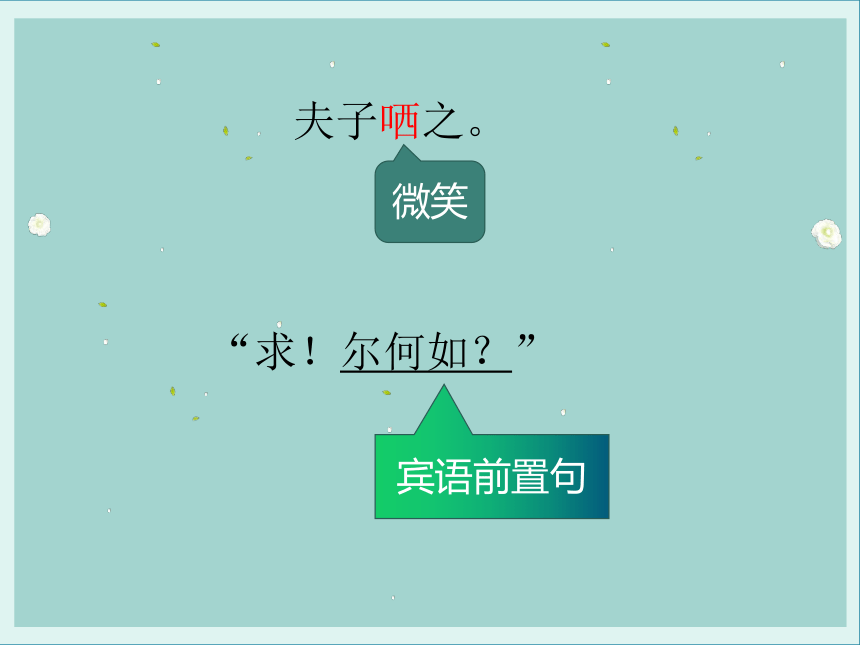

夫子哂之。

微笑

“求!尔何如?”

宾语前置句

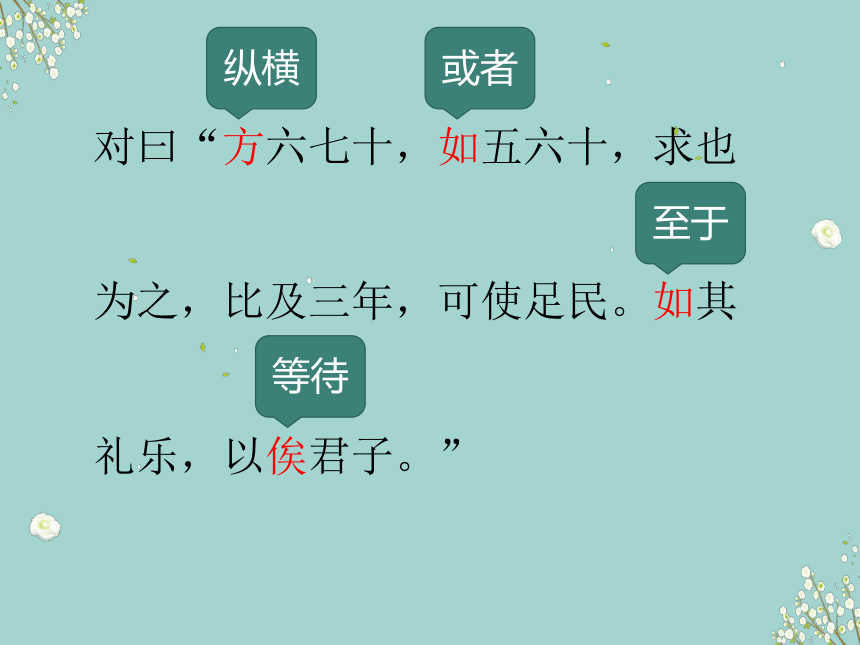

对曰“方六七十,如五六十,求也

为之,比及三年,可使足民。如其

礼乐,以俟君子。”

或者

至于

等待

纵横

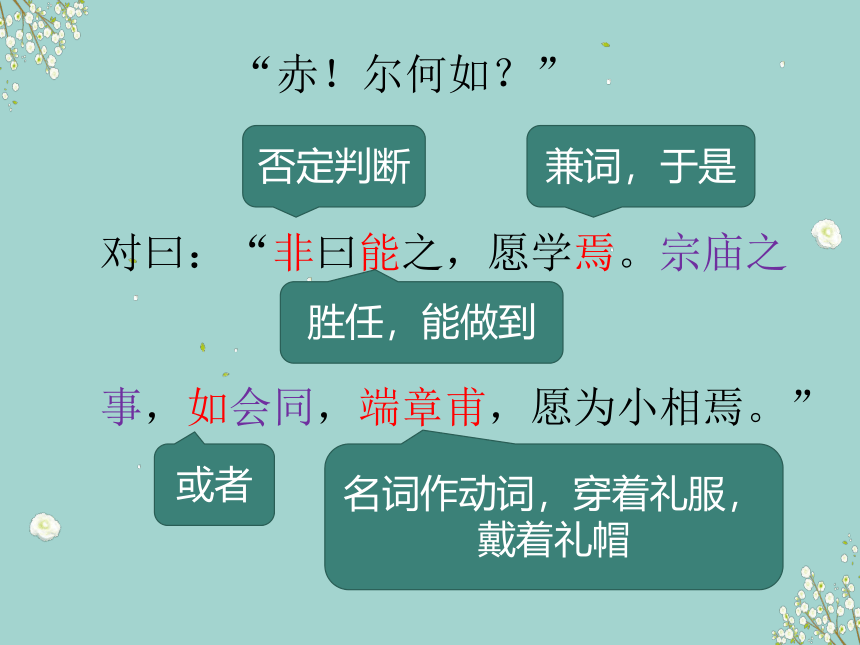

“赤!尔何如?”

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之

事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

否定判断

胜任,能做到

兼词,于是

或者

名词作动词,穿着礼服,戴着礼帽

“点!尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:

“异乎三子者之撰。”

名作动,弹奏

同“稀”,稀疏

起身,站起来

才能

状语后置句

子曰:“何伤乎?亦各言其志也。”

何妨,有什么关系呢?

曰:“莫春者,春服既成,冠者

五六人,童子六七人,浴乎沂,

风乎舞雩,咏而归。”

同“暮”,农历三月

定

成年人

名作动,吹风

状语后置句

沂水舞雩

夫子喟然叹曰:“吾与点也!”

叹息的样子

赞同

同义复用

文章可以划分为几个部分?

1—2段:写孔子向学生问志

3—13段:四位弟子述志

14—21段:孔子评志

Q1.四位弟子志向为何?

子路(由)

千乘之国,可使有勇,且知方也。

冉有(求)

方六七十,如五六十,可使足民。

公西华(赤)

宗庙之事,如会同,可为小相。

曾皙(点)

春游图

侧重强国

侧重富民

侧重礼治

天人和谐、社会太平

Q2.四位弟子性格如何?如何刻画的?

子路(由)

鲁莽轻率、自负理想

冉有(求)

谦虚退让、敦厚有礼

公西华(赤)

谦逊有礼、娴于辞令

曾皙(点)

高雅洒脱、从容淡定

(神态、动作)

(语言)

(语言)

(语言、动作)

三子者出,曾皙后。曾皙曰:

“夫三子者之言何如?”

名作动,留在最后

那

子曰:“亦各言其志也已矣。”

相当于“罢了”

曰:“夫子何哂由也?”

为什么

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。”

治理

谦让

所以,因此

“唯求则非邦也与?”

语气词,用于句首,无实义

语气词,表示疑问

“安见方六七十如五六十而非邦也者?”

怎见得

“唯赤则非邦也与?”

“宗庙会同,非诸侯而何?

赤也为之小,孰能为之大?”

什么

做

谁

Q1.孔子对四位学生志向的态度是什么?

子路(由)

其言不让

冉有(求)

肯定其志

公西华(赤)

鼓励认可

曾皙(点)

吾与点也

Q2.孔子为何赞同曾皙的观点?

曾皙

春游图

孔子

社会大同

社会太平、天下归仁

Q3.结合全篇,孔子是一位什么样的老师?

平易近人

以吾一日长乎尔,毋吾以也。

循循善诱

了解学生

教学民主

因材施教

如或知尔,则何以哉?

居则曰:“不吾知也”

亦各言其志也。

分别点评

常见疑问代词:

指人的:谁、孰

指物的:胡、何、奚、曷、盍

指处所:安、焉、恶

也:

1.语气词,用在句末,表示判断或肯定。

2.语气词,用在因果句末,表示解释。

3.语气词,用在句末,常与“何”等词相应,表示疑问。

4.语气词,用在句中,表示语气的舒缓或停顿。

作业:

1.背诵全文

2.整理Q3答案

THANKS

“半部《论语》治天下”

“天不生仲尼,万古如长夜”

一部语录体的散文集,是孔子的门人和再传弟子所辑录的孔子的言行录,成书于战国前期,全面反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是儒家思想的重要著作。

《论语》共20篇,每篇又分若干章,不相连属;言简意丰,含蓄凝练,包含了孔子渊博的学识和丰富的生活经验;在记言的同时,传达了人物的神情态度;在某些章节的记述中,还生动地反映了人物的性格特点;其中有不少精辟的言论成为人们习用的格言和成语,对后来的文学语言有很大影响。

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

子路

曾皙

冉有

公西华

由

点

求

赤

侍坐:在尊长近旁侍奉

1、称名:由,诲女,知之乎?

2、称字:男子加冠、女子及笄时所取

3、称号:本人所取,六一居士

4、称斋名:聊斋先生(蒲松龄)

6、称籍贯:韩昌黎

5、称谥号:岳武穆

7、称官名:杜工部

尊对卑

卑自称

文章可以划分为几个部分?

1—2段:写孔子向学生问志

3—13段:四位弟子述志

14—21段:孔子评志

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐。

子曰:“以吾一日长乎尔,毋无以也。居则曰:‘不吾知也!’如或知尔,则何以哉?”

状语后置句

于

不要

宾语前置句

有人

子路率尔对曰:“千乘之国,摄乎大国之

间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,

比及三年,可使有勇,且知方也。”

夹处

施加,施用

军队

状语后置句

接续

饥荒

治

等到

合乎礼仪的行事准则

夫子哂之。

微笑

“求!尔何如?”

宾语前置句

对曰“方六七十,如五六十,求也

为之,比及三年,可使足民。如其

礼乐,以俟君子。”

或者

至于

等待

纵横

“赤!尔何如?”

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之

事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

否定判断

胜任,能做到

兼词,于是

或者

名词作动词,穿着礼服,戴着礼帽

“点!尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:

“异乎三子者之撰。”

名作动,弹奏

同“稀”,稀疏

起身,站起来

才能

状语后置句

子曰:“何伤乎?亦各言其志也。”

何妨,有什么关系呢?

曰:“莫春者,春服既成,冠者

五六人,童子六七人,浴乎沂,

风乎舞雩,咏而归。”

同“暮”,农历三月

定

成年人

名作动,吹风

状语后置句

沂水舞雩

夫子喟然叹曰:“吾与点也!”

叹息的样子

赞同

同义复用

文章可以划分为几个部分?

1—2段:写孔子向学生问志

3—13段:四位弟子述志

14—21段:孔子评志

Q1.四位弟子志向为何?

子路(由)

千乘之国,可使有勇,且知方也。

冉有(求)

方六七十,如五六十,可使足民。

公西华(赤)

宗庙之事,如会同,可为小相。

曾皙(点)

春游图

侧重强国

侧重富民

侧重礼治

天人和谐、社会太平

Q2.四位弟子性格如何?如何刻画的?

子路(由)

鲁莽轻率、自负理想

冉有(求)

谦虚退让、敦厚有礼

公西华(赤)

谦逊有礼、娴于辞令

曾皙(点)

高雅洒脱、从容淡定

(神态、动作)

(语言)

(语言)

(语言、动作)

三子者出,曾皙后。曾皙曰:

“夫三子者之言何如?”

名作动,留在最后

那

子曰:“亦各言其志也已矣。”

相当于“罢了”

曰:“夫子何哂由也?”

为什么

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。”

治理

谦让

所以,因此

“唯求则非邦也与?”

语气词,用于句首,无实义

语气词,表示疑问

“安见方六七十如五六十而非邦也者?”

怎见得

“唯赤则非邦也与?”

“宗庙会同,非诸侯而何?

赤也为之小,孰能为之大?”

什么

做

谁

Q1.孔子对四位学生志向的态度是什么?

子路(由)

其言不让

冉有(求)

肯定其志

公西华(赤)

鼓励认可

曾皙(点)

吾与点也

Q2.孔子为何赞同曾皙的观点?

曾皙

春游图

孔子

社会大同

社会太平、天下归仁

Q3.结合全篇,孔子是一位什么样的老师?

平易近人

以吾一日长乎尔,毋吾以也。

循循善诱

了解学生

教学民主

因材施教

如或知尔,则何以哉?

居则曰:“不吾知也”

亦各言其志也。

分别点评

常见疑问代词:

指人的:谁、孰

指物的:胡、何、奚、曷、盍

指处所:安、焉、恶

也:

1.语气词,用在句末,表示判断或肯定。

2.语气词,用在因果句末,表示解释。

3.语气词,用在句末,常与“何”等词相应,表示疑问。

4.语气词,用在句中,表示语气的舒缓或停顿。

作业:

1.背诵全文

2.整理Q3答案

THANKS

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])