第5课 安史之乱与唐朝衰亡 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 第5课 安史之乱与唐朝衰亡 同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 30.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

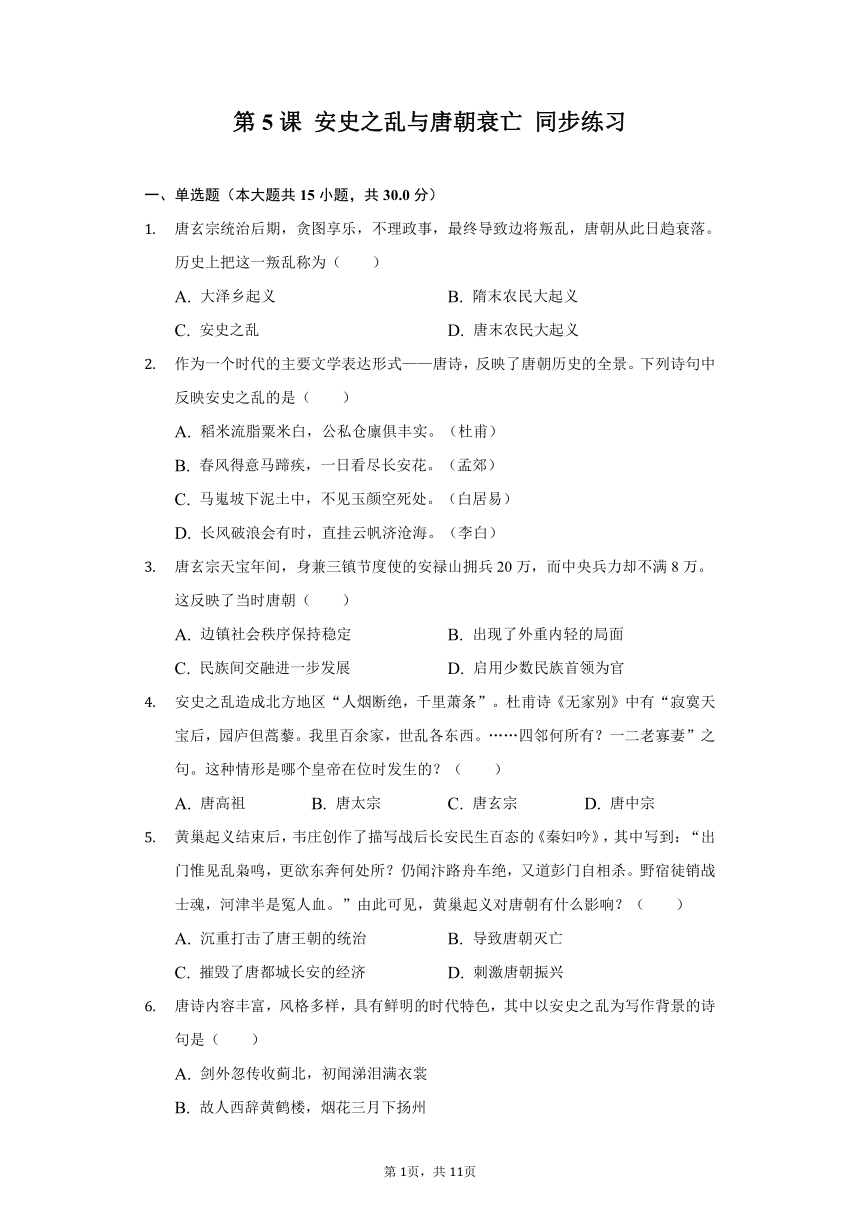

第5课 安史之乱与唐朝衰亡 同步练习

一、单选题(本大题共15小题,共30.0分)

唐玄宗统治后期,贪图享乐,不理政事,最终导致边将叛乱,唐朝从此日趋衰落。历史上把这一叛乱称为( )

A. 大泽乡起义 B. 隋末农民大起义

C. 安史之乱 D. 唐末农民大起义

作为一个时代的主要文学表达形式——唐诗,反映了唐朝历史的全景。下列诗句中反映安史之乱的是( )

A. 稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。(杜甫)

B. 春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。(孟郊)

C. 马嵬坡下泥土中,不见玉颜空死处。(白居易)

D. 长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。(李白)

唐玄宗天宝年间,身兼三镇节度使的安禄山拥兵20万,而中央兵力却不满8万。这反映了当时唐朝( )

A. 边镇社会秩序保持稳定 B. 出现了外重内轻的局面

C. 民族间交融进一步发展 D. 启用少数民族首领为官

安史之乱造成北方地区“人烟断绝,千里萧条”。杜甫诗《无家别》中有“寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西。……四邻何所有?一二老寡妻”之句。这种情形是哪个皇帝在位时发生的?( )

A. 唐高祖 B. 唐太宗 C. 唐玄宗 D. 唐中宗

黄巢起义结束后,韦庄创作了描写战后长安民生百态的《秦妇吟》,其中写到:“出门惟见乱枭鸣,更欲东奔何处所?仍闻汴路舟车绝,又道彭门自相杀。野宿徒销战士魂,河津半是冤人血。”由此可见,黄巢起义对唐朝有什么影响?( )

A. 沉重打击了唐王朝的统治 B. 导致唐朝灭亡

C. 摧毁了唐都城长安的经济 D. 刺激唐朝振兴

唐诗内容丰富,风格多样,具有鲜明的时代特色,其中以安史之乱为写作背景的诗句是( )

A. 剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳

B. 故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州

C. 碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦

D. 山重水复疑无路,柳暗花明又一村

“飒飒西风满院栽,蕊寒香冷蝶难来。他年我若为青帝,报与桃花一处开。”这是唐末农民起义领袖黄巢写的一首诗。下列关于黄巢起义的原因,表述正确的是( )

①宦官专权

②藩镇割据

③安史之乱

④赋役繁重

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

下列对五代十国政局表述有误的一项是( )

A. 藩镇割据的延续

B. 开国君主都是掌握兵权的武将

C. 北方政权更迭,南方政局相对稳定

D. 分裂始终是一个客观存在的必然趋势

抓住关键词是学习历史的主要手段之一。关键词“907年”“朱温”“唐朝灭亡”反映的主题是( )

A. 靖康之变 B. 安史之乱 C. 黄巢起义 D. 后梁建立

唐朝灭亡后,南北方先后出现了15个割据政权。后周时期,割据太原的政权是( )

A. 南汉 B. 后蜀 C. 吴越 D. 北汉

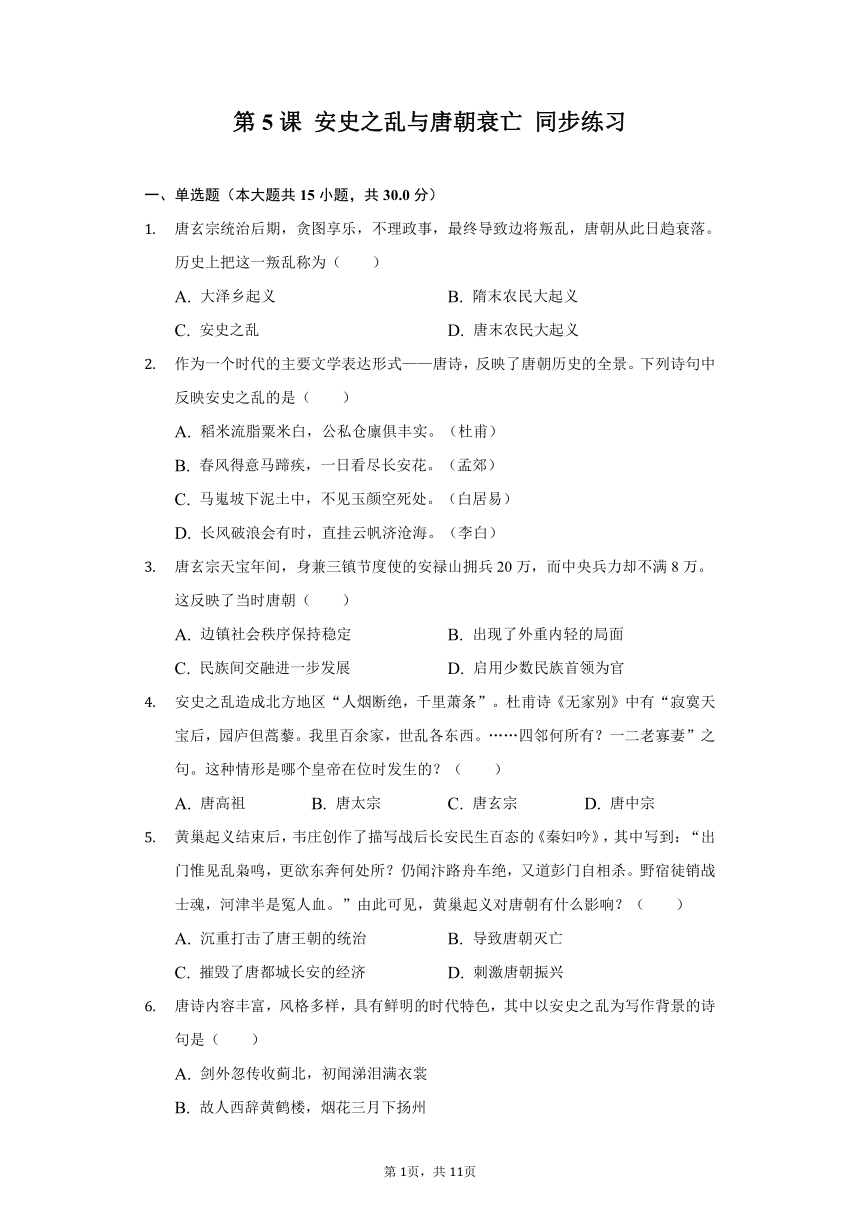

史学家据史料记载统计了唐朝江南六州户数。对以下数据的变化理解错误的是( )

时间 苏州 鄂州 洪州 吉州 衡州 泉州

713年 6093 19190 55404 34381 13513 30754

806年 100808 38618 91129 46116 41025 35571

A. 安史之乱导致人口大量南迁

B. 这种数据的变化有利于南方经济的发展

C. 这表明了唐朝不断的强盛

D. 说明南方相对安定

五代十国时期的统治者获取政权的最典型的途径是( )

A. 通过所控制的藩镇武装 B. 通过北方少数民族的武力支持

C. 利用农民起义所造成的局面 D. 通过禅让的方式

2020年1月13日,习近平在十九届中央纪委四次全会上指出,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,不仅是反腐败斗争的基本方针,也是新时代全面从严治党的重要方略。唐玄宗统治后期,因为他追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐败,国力走向衰落……导致唐朝国势由盛转衰的历史事件是( )

A. 黄巾起义 B. 八王之乱 C. 安史之乱 D. 藩镇割据

唐朝灭亡后出现了五代十国的局面,其中“十国”主要是指南方地区的九国和北方的( )

A. 后唐 B. 割据太原的北汉

C. 统一北方的北魏 D. 朱温建立的后梁

后晋成德节度使说:“天子宁有种耶?兵强马壮者为之耳。”这反映出当时怎样的历史现象( )

A. 五代十国是唐末宦官专权的延续

B. 标志着唐朝由盛转衰

C. 节度使拥兵自重,藩镇割据局面延续

D. 黄巢起义推翻唐朝统治

二、材料解析题(本大题共1小题,共10.0分)

阅读下列材料,回答问题。

材料一 安史叛军到处烧杀抢掠,攻进长安后“大索三日,民间财资尽掠之”,遭到军民顽强抵抗。

材料二 《旧唐书》语:“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷,虽称藩臣,实非王臣也。”

材料三 黄巢诗《不第后赋菊》:待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

(1) 材料一中的“安史叛军”指哪一事件?“军民顽强抵抗”的结果如何?这一事件有何标志性意义?

(2) 材料二中的“藩臣”指什么?这段材料说明了哪一局面的出现?结合材料和所学知识分析,这一局面的特点是什么?唐朝灭亡后,延续这一局面的是什么?

(3) 材料三中的“黄巢”是如何实现“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”的?

答案和解析

1.【答案】C

【解析】唐玄宗统治后期,贪图享乐,不理政事,最终导致安史之乱的发生。安史之乱是唐朝由盛转衰的标志。

故选:C。

本题考查的是安史之乱的知识点。

本题以唐玄宗后期的统治为背景,考查的是学生对安史之乱的有关知识的记忆、理解能力。

2.【答案】C

【解析】据“马鬼坡下泥土中,不见玉颜空死处。”所反映的历史事件是安史之乱。安史之乱是一场封建统治阶级内部争权夺利的战争,所以广大人民群从对这场战争是厌恶的。安史之乱集团是一股分裂割据的反动势力,是发动战争的祸首,更遭到人民的强烈反对。这是唐王朝从盛至衰的转折点。

故选:C。

本题以“反映了唐朝历史的全景”为切入点,考查的是安史之乱的知识。

本题主要考查安史之乱的相关知识,旨在考查学生结合所学知识分析问题的难度。

3.【答案】B

【解析】唐玄宗天宝年间,身兼三镇节度使的安禄山拥兵20万,而中央兵力却不满8万。材料反映了唐玄宗后期形成了外重内轻的局面。开元末年之后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝廷日趋腐败。社会上的各种矛盾尖锐,边疆形势也日趋紧张。各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀。安禄山一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。

故选:B。

本题考查唐玄宗后期的政治局势。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。

本题属于材料型选择题,主要考查学生的阅读分析能力,解答此类必须认真阅读材料,结合所学知识提炼材料中的重要信息和观点。

4.【答案】C

【解析】杜甫在《无家别》中写道:“寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西。……四邻何所有?一二老寡妻。”这首诗主要反映了安史之乱的影响。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。

故选:C。

本题考查了安史之乱。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。

本题属于材料型选择题,主要考查学生的阅读分析能力,解答此类必须认真阅读材料,结合所学知识提炼材料中的重要信息和观点。

5.【答案】A

【解析】根据题干中的“黄巢起义对唐朝的影响”可知,黄巢起义沉重打击了唐朝的统治。唐末农民起义军在黄巢的领导下,攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。原为将领的朱温与其他藩镇联合镇压了黄巢起义。

故选:A。

本题考查黄巢起义。唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,中央已无力控制藩镇。人民赋税沉重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,爆发了大规模的起义。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记安史之乱对唐朝产生的影响的相关史实。

6.【答案】A

【解析】唐代诗人杜甫《闻官军收河南河北》创作的背景是安史之乱。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史叛军从河北大举南下,先后攻占东都洛阳,又攻下潼关,逼近长安,唐玄宗仓皇逃往四川,太子李亨北上灵武,被拥立为帝,即唐肃宗。唐朝将镇守西北地区的精兵悉数内调,并在北方少数民族的援助下,反击叛军。安史叛军接连内乱,最终于763年被平定。

故选:A。

本题考查了安史之乱与唐诗。开元末年之后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝廷日趋腐败。社会上的各种矛盾尖锐,边疆形势也日趋紧张。各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀。安禄山一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。

本题考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用安史之乱的影响与相关诗句。

7.【答案】D

【解析】关于黄巢起义的原因,表述不正确的是③安史之乱,据此可排除ABC.唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,中央已无力控制藩镇。人民赋税沉重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,爆发了大规模的起义。起义军在黄巢的领导下,攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。原为起义军将领的朱温与其他藩镇联合镇压了黄巢起义。

故选:D。

本题考查了黄巢起义与唐朝灭亡。原为起义军将领的朱温与其他藩镇联合镇压了黄巢起义。

组合选择题一般排除一个错误内容即可获取正确答案,部分题目需要经过两次排除,但有一小部分题目所有内容都正确。

8.【答案】D

【解析】唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方出现了吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,在加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续。北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安。当时的南方地区,由于受战乱影响较小,政局相对稳定,经济在原有的基础上也有一定的发展。五代十国时期,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是客观存在的必然趋势。关于“五代十国”的叙述中,错误的一项是分裂始终是这一时期一个客观存在的必然趋势。

故选:D。

本题考查了五代十国。五代十国时期,虽然政权分立,但统一始终是客观存在的必然趋势。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记五代十国涉及的政权与影响。

9.【答案】D

【解析】根据所学可知,公元907年,唐朝灭亡后,朱温建立后梁,定都开封(今河南开封),五代十国开始。据关键词“907年”“朱温”“唐朝灭亡”及所学知识可知,这反映的主题是后梁建立。选项D符合题意。

故选:D。

本题主要考查后梁的建立的相关史实。五代是指907年唐朝灭亡后依次定都于中原地区的五个朝代,即后梁、后唐、后晋、后汉和后周。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记后梁的建立的相关史实。

10.【答案】D

【解析】唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方出现了吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续。

故选:D。

本题考查了五代十国。五代十国时期,虽然政权分立,但统一始终是客观存在的必然趋势。

本题考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用五代十国涉及的政权与影响。

11.【答案】C

【解析】根据材料的数据可知,唐朝时期,713—806年江南六州的户数不断增强,是因为安史之乱对经济造成极大破坏,尤其是北方地区,因此导致人口大量南迁,说明南方相对安定,同时这些数据的变化有利于南方经济的发展,ABD项正确,排除;713—806年唐朝江南六州的户数不断增强,不能说明唐朝不断强盛,因为在此期间的安史之乱,使唐朝国势从此由盛转衰,C项错误,符合题意。

故选:C。

本题主要考查了唐朝后期的统治相关史实,重点掌握唐朝后期的政治和经济发展等知识,注意对题干表格内容的正确解读。

本题考查了唐朝后期的政治和经济发展等知识,注意基础知识的识记与理解。

12.【答案】A

【解析】五代十国时期的统治者获取政权的最典型的途径是通过所控制的藩镇武装.唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方出现了吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,在加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”.五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续.

故选A.

本题考查了五代十国.五代十国时期,虽然政权分立,但统一始终是客观存在的必然趋势.

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记五代十国涉及的政权与影响.

13.【答案】C

【解析】导致唐朝国势由盛转衰的历史事件是安史之乱。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。唐朝将镇守西北地区的精兵悉数内调,并在北方少数民族的援助下,反击叛军。安史叛军接连内乱,最终于763年被平定。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰。

故选:C。

本题考查安史之乱,知道导致唐朝国势由盛转衰的历史事件是安史之乱。

本题考查安史之乱,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

14.【答案】B

【解析】907年,朱温废掉唐朝皇帝,建立梁朝,历史上称为后梁;50多年里,后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个朝代,相继统治着黄河流域;与五代同时,在南方各地出现的九个政权加上北方割据太原的北汉,先后出现了十个割据政权,总称十国,合称五代十国。

故选:B。

本题考查五代十国,掌握相关的基础知识。

本题考查五代十国,考查学生的识记和理解能力,解题关键是熟练掌握基础知识。

15.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查五代十国,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

C.后晋是五代时期的第三个朝代。成德节度使说做皇帝不是根据家族血缘,而是“兵强马壮者”就有资格。这是地方节度使赤裸裸的武力示威,可见唐朝后期的藩镇割据局面仍在延续,故C正确。

A.五代十国是唐末藩镇割据的延续,而不是宦官专权,故排除A。

B.后晋属于五代之一,这时唐朝已经灭亡,故排除B。

D.黄巢起义没有推翻唐朝的统治,且这与本题无关。

故选C。

16.【答案】【小题1】事件:安史之乱。 结果:763年安史叛乱被平定。 意义:标志着唐朝的国势从此由盛转衰。

【小题2】“藩臣”:节度使。 局面:藩镇割据局面。 特点:中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大。 延续:五代十国。

【小题3】黄巢发动大规模农民起义,转战南北,攻入长安,建立政权。

【解析】1.

本题以三段文字材料为背景,考查安史之乱相关知识。

注意对材料的分析,掌握安史之乱相关知识。

2.

本题以三段文字材料为背景,考查藩镇割据局面的形成、五代十国的相关知识。

注意对材料的分析,掌握藩镇割据局面的形成、五代十国的相关知识。

3.

本题以三段文字材料为背景,考查黄巢起义的相关知识。

注意对材料的分析,掌握黄巢起义的相关知识。

第2页,共2页

第1页,共1页

一、单选题(本大题共15小题,共30.0分)

唐玄宗统治后期,贪图享乐,不理政事,最终导致边将叛乱,唐朝从此日趋衰落。历史上把这一叛乱称为( )

A. 大泽乡起义 B. 隋末农民大起义

C. 安史之乱 D. 唐末农民大起义

作为一个时代的主要文学表达形式——唐诗,反映了唐朝历史的全景。下列诗句中反映安史之乱的是( )

A. 稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。(杜甫)

B. 春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。(孟郊)

C. 马嵬坡下泥土中,不见玉颜空死处。(白居易)

D. 长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。(李白)

唐玄宗天宝年间,身兼三镇节度使的安禄山拥兵20万,而中央兵力却不满8万。这反映了当时唐朝( )

A. 边镇社会秩序保持稳定 B. 出现了外重内轻的局面

C. 民族间交融进一步发展 D. 启用少数民族首领为官

安史之乱造成北方地区“人烟断绝,千里萧条”。杜甫诗《无家别》中有“寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西。……四邻何所有?一二老寡妻”之句。这种情形是哪个皇帝在位时发生的?( )

A. 唐高祖 B. 唐太宗 C. 唐玄宗 D. 唐中宗

黄巢起义结束后,韦庄创作了描写战后长安民生百态的《秦妇吟》,其中写到:“出门惟见乱枭鸣,更欲东奔何处所?仍闻汴路舟车绝,又道彭门自相杀。野宿徒销战士魂,河津半是冤人血。”由此可见,黄巢起义对唐朝有什么影响?( )

A. 沉重打击了唐王朝的统治 B. 导致唐朝灭亡

C. 摧毁了唐都城长安的经济 D. 刺激唐朝振兴

唐诗内容丰富,风格多样,具有鲜明的时代特色,其中以安史之乱为写作背景的诗句是( )

A. 剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳

B. 故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州

C. 碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦

D. 山重水复疑无路,柳暗花明又一村

“飒飒西风满院栽,蕊寒香冷蝶难来。他年我若为青帝,报与桃花一处开。”这是唐末农民起义领袖黄巢写的一首诗。下列关于黄巢起义的原因,表述正确的是( )

①宦官专权

②藩镇割据

③安史之乱

④赋役繁重

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

下列对五代十国政局表述有误的一项是( )

A. 藩镇割据的延续

B. 开国君主都是掌握兵权的武将

C. 北方政权更迭,南方政局相对稳定

D. 分裂始终是一个客观存在的必然趋势

抓住关键词是学习历史的主要手段之一。关键词“907年”“朱温”“唐朝灭亡”反映的主题是( )

A. 靖康之变 B. 安史之乱 C. 黄巢起义 D. 后梁建立

唐朝灭亡后,南北方先后出现了15个割据政权。后周时期,割据太原的政权是( )

A. 南汉 B. 后蜀 C. 吴越 D. 北汉

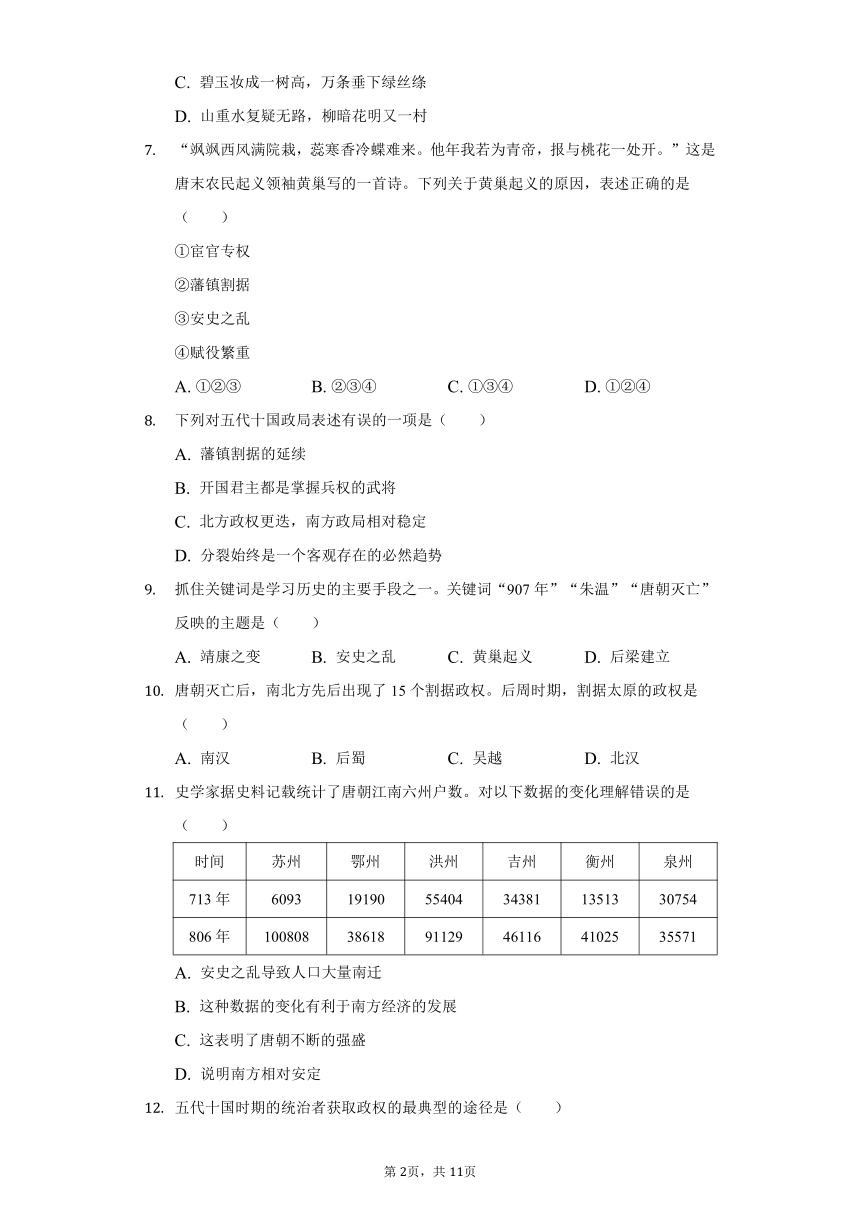

史学家据史料记载统计了唐朝江南六州户数。对以下数据的变化理解错误的是( )

时间 苏州 鄂州 洪州 吉州 衡州 泉州

713年 6093 19190 55404 34381 13513 30754

806年 100808 38618 91129 46116 41025 35571

A. 安史之乱导致人口大量南迁

B. 这种数据的变化有利于南方经济的发展

C. 这表明了唐朝不断的强盛

D. 说明南方相对安定

五代十国时期的统治者获取政权的最典型的途径是( )

A. 通过所控制的藩镇武装 B. 通过北方少数民族的武力支持

C. 利用农民起义所造成的局面 D. 通过禅让的方式

2020年1月13日,习近平在十九届中央纪委四次全会上指出,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,不仅是反腐败斗争的基本方针,也是新时代全面从严治党的重要方略。唐玄宗统治后期,因为他追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐败,国力走向衰落……导致唐朝国势由盛转衰的历史事件是( )

A. 黄巾起义 B. 八王之乱 C. 安史之乱 D. 藩镇割据

唐朝灭亡后出现了五代十国的局面,其中“十国”主要是指南方地区的九国和北方的( )

A. 后唐 B. 割据太原的北汉

C. 统一北方的北魏 D. 朱温建立的后梁

后晋成德节度使说:“天子宁有种耶?兵强马壮者为之耳。”这反映出当时怎样的历史现象( )

A. 五代十国是唐末宦官专权的延续

B. 标志着唐朝由盛转衰

C. 节度使拥兵自重,藩镇割据局面延续

D. 黄巢起义推翻唐朝统治

二、材料解析题(本大题共1小题,共10.0分)

阅读下列材料,回答问题。

材料一 安史叛军到处烧杀抢掠,攻进长安后“大索三日,民间财资尽掠之”,遭到军民顽强抵抗。

材料二 《旧唐书》语:“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷,虽称藩臣,实非王臣也。”

材料三 黄巢诗《不第后赋菊》:待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

(1) 材料一中的“安史叛军”指哪一事件?“军民顽强抵抗”的结果如何?这一事件有何标志性意义?

(2) 材料二中的“藩臣”指什么?这段材料说明了哪一局面的出现?结合材料和所学知识分析,这一局面的特点是什么?唐朝灭亡后,延续这一局面的是什么?

(3) 材料三中的“黄巢”是如何实现“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”的?

答案和解析

1.【答案】C

【解析】唐玄宗统治后期,贪图享乐,不理政事,最终导致安史之乱的发生。安史之乱是唐朝由盛转衰的标志。

故选:C。

本题考查的是安史之乱的知识点。

本题以唐玄宗后期的统治为背景,考查的是学生对安史之乱的有关知识的记忆、理解能力。

2.【答案】C

【解析】据“马鬼坡下泥土中,不见玉颜空死处。”所反映的历史事件是安史之乱。安史之乱是一场封建统治阶级内部争权夺利的战争,所以广大人民群从对这场战争是厌恶的。安史之乱集团是一股分裂割据的反动势力,是发动战争的祸首,更遭到人民的强烈反对。这是唐王朝从盛至衰的转折点。

故选:C。

本题以“反映了唐朝历史的全景”为切入点,考查的是安史之乱的知识。

本题主要考查安史之乱的相关知识,旨在考查学生结合所学知识分析问题的难度。

3.【答案】B

【解析】唐玄宗天宝年间,身兼三镇节度使的安禄山拥兵20万,而中央兵力却不满8万。材料反映了唐玄宗后期形成了外重内轻的局面。开元末年之后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝廷日趋腐败。社会上的各种矛盾尖锐,边疆形势也日趋紧张。各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀。安禄山一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。

故选:B。

本题考查唐玄宗后期的政治局势。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。

本题属于材料型选择题,主要考查学生的阅读分析能力,解答此类必须认真阅读材料,结合所学知识提炼材料中的重要信息和观点。

4.【答案】C

【解析】杜甫在《无家别》中写道:“寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西。……四邻何所有?一二老寡妻。”这首诗主要反映了安史之乱的影响。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。

故选:C。

本题考查了安史之乱。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。

本题属于材料型选择题,主要考查学生的阅读分析能力,解答此类必须认真阅读材料,结合所学知识提炼材料中的重要信息和观点。

5.【答案】A

【解析】根据题干中的“黄巢起义对唐朝的影响”可知,黄巢起义沉重打击了唐朝的统治。唐末农民起义军在黄巢的领导下,攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。原为将领的朱温与其他藩镇联合镇压了黄巢起义。

故选:A。

本题考查黄巢起义。唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,中央已无力控制藩镇。人民赋税沉重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,爆发了大规模的起义。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记安史之乱对唐朝产生的影响的相关史实。

6.【答案】A

【解析】唐代诗人杜甫《闻官军收河南河北》创作的背景是安史之乱。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史叛军从河北大举南下,先后攻占东都洛阳,又攻下潼关,逼近长安,唐玄宗仓皇逃往四川,太子李亨北上灵武,被拥立为帝,即唐肃宗。唐朝将镇守西北地区的精兵悉数内调,并在北方少数民族的援助下,反击叛军。安史叛军接连内乱,最终于763年被平定。

故选:A。

本题考查了安史之乱与唐诗。开元末年之后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝廷日趋腐败。社会上的各种矛盾尖锐,边疆形势也日趋紧张。各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀。安禄山一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。

本题考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用安史之乱的影响与相关诗句。

7.【答案】D

【解析】关于黄巢起义的原因,表述不正确的是③安史之乱,据此可排除ABC.唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,中央已无力控制藩镇。人民赋税沉重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,爆发了大规模的起义。起义军在黄巢的领导下,攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。原为起义军将领的朱温与其他藩镇联合镇压了黄巢起义。

故选:D。

本题考查了黄巢起义与唐朝灭亡。原为起义军将领的朱温与其他藩镇联合镇压了黄巢起义。

组合选择题一般排除一个错误内容即可获取正确答案,部分题目需要经过两次排除,但有一小部分题目所有内容都正确。

8.【答案】D

【解析】唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方出现了吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,在加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续。北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安。当时的南方地区,由于受战乱影响较小,政局相对稳定,经济在原有的基础上也有一定的发展。五代十国时期,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是客观存在的必然趋势。关于“五代十国”的叙述中,错误的一项是分裂始终是这一时期一个客观存在的必然趋势。

故选:D。

本题考查了五代十国。五代十国时期,虽然政权分立,但统一始终是客观存在的必然趋势。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记五代十国涉及的政权与影响。

9.【答案】D

【解析】根据所学可知,公元907年,唐朝灭亡后,朱温建立后梁,定都开封(今河南开封),五代十国开始。据关键词“907年”“朱温”“唐朝灭亡”及所学知识可知,这反映的主题是后梁建立。选项D符合题意。

故选:D。

本题主要考查后梁的建立的相关史实。五代是指907年唐朝灭亡后依次定都于中原地区的五个朝代,即后梁、后唐、后晋、后汉和后周。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记后梁的建立的相关史实。

10.【答案】D

【解析】唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方出现了吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续。

故选:D。

本题考查了五代十国。五代十国时期,虽然政权分立,但统一始终是客观存在的必然趋势。

本题考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用五代十国涉及的政权与影响。

11.【答案】C

【解析】根据材料的数据可知,唐朝时期,713—806年江南六州的户数不断增强,是因为安史之乱对经济造成极大破坏,尤其是北方地区,因此导致人口大量南迁,说明南方相对安定,同时这些数据的变化有利于南方经济的发展,ABD项正确,排除;713—806年唐朝江南六州的户数不断增强,不能说明唐朝不断强盛,因为在此期间的安史之乱,使唐朝国势从此由盛转衰,C项错误,符合题意。

故选:C。

本题主要考查了唐朝后期的统治相关史实,重点掌握唐朝后期的政治和经济发展等知识,注意对题干表格内容的正确解读。

本题考查了唐朝后期的政治和经济发展等知识,注意基础知识的识记与理解。

12.【答案】A

【解析】五代十国时期的统治者获取政权的最典型的途径是通过所控制的藩镇武装.唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方出现了吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,在加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”.五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续.

故选A.

本题考查了五代十国.五代十国时期,虽然政权分立,但统一始终是客观存在的必然趋势.

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记五代十国涉及的政权与影响.

13.【答案】C

【解析】导致唐朝国势由盛转衰的历史事件是安史之乱。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。唐朝将镇守西北地区的精兵悉数内调,并在北方少数民族的援助下,反击叛军。安史叛军接连内乱,最终于763年被平定。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰。

故选:C。

本题考查安史之乱,知道导致唐朝国势由盛转衰的历史事件是安史之乱。

本题考查安史之乱,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

14.【答案】B

【解析】907年,朱温废掉唐朝皇帝,建立梁朝,历史上称为后梁;50多年里,后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个朝代,相继统治着黄河流域;与五代同时,在南方各地出现的九个政权加上北方割据太原的北汉,先后出现了十个割据政权,总称十国,合称五代十国。

故选:B。

本题考查五代十国,掌握相关的基础知识。

本题考查五代十国,考查学生的识记和理解能力,解题关键是熟练掌握基础知识。

15.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查五代十国,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

C.后晋是五代时期的第三个朝代。成德节度使说做皇帝不是根据家族血缘,而是“兵强马壮者”就有资格。这是地方节度使赤裸裸的武力示威,可见唐朝后期的藩镇割据局面仍在延续,故C正确。

A.五代十国是唐末藩镇割据的延续,而不是宦官专权,故排除A。

B.后晋属于五代之一,这时唐朝已经灭亡,故排除B。

D.黄巢起义没有推翻唐朝的统治,且这与本题无关。

故选C。

16.【答案】【小题1】事件:安史之乱。 结果:763年安史叛乱被平定。 意义:标志着唐朝的国势从此由盛转衰。

【小题2】“藩臣”:节度使。 局面:藩镇割据局面。 特点:中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大。 延续:五代十国。

【小题3】黄巢发动大规模农民起义,转战南北,攻入长安,建立政权。

【解析】1.

本题以三段文字材料为背景,考查安史之乱相关知识。

注意对材料的分析,掌握安史之乱相关知识。

2.

本题以三段文字材料为背景,考查藩镇割据局面的形成、五代十国的相关知识。

注意对材料的分析,掌握藩镇割据局面的形成、五代十国的相关知识。

3.

本题以三段文字材料为背景,考查黄巢起义的相关知识。

注意对材料的分析,掌握黄巢起义的相关知识。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源