第22课《礼记》二则课件(共34张ppt)2021-2022学年部编版语文八年级下册

文档属性

| 名称 | 第22课《礼记》二则课件(共34张ppt)2021-2022学年部编版语文八年级下册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-04 22:02:07 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

《礼记》二则

虽有嘉肴

《学记》

1、《礼记》

汉代把孔子定的典籍称为“经”,把孔子的弟子对“经”的解说称为“传”或“记”,《礼记》因此而得名,即对“礼”的解释。《礼记》是战国至秦汉年间儒家学者解释说明经书《仪礼》的文章选集,是一部儒家思想的资料汇编相传为西汉戴圣编撰,又叫《小戴礼记》。与《周礼》.《仪礼》合称“三礼”。唐朝时第一次取代《仪礼》成为“五经”之一。宋代,朱熹将《大学》、《中庸》从《礼记》中摘出来,与《论语》、《孟子》列为“四书”,进一步巩固了《礼记》的地位。

2.《学记》

《礼记》共49篇,《学记》是其中的一篇。

《虽有嘉肴》节选自《学记》。《学记》是中国教育史上,也是世界教育史上第一部教育学的专著(第一篇系统性的教育学论文)。它对教育目的及作用、学校制度、教育内容、教学原则、教学方法、师生关系等方面,都做了比较系统而精辟的概括和理论的阐述。

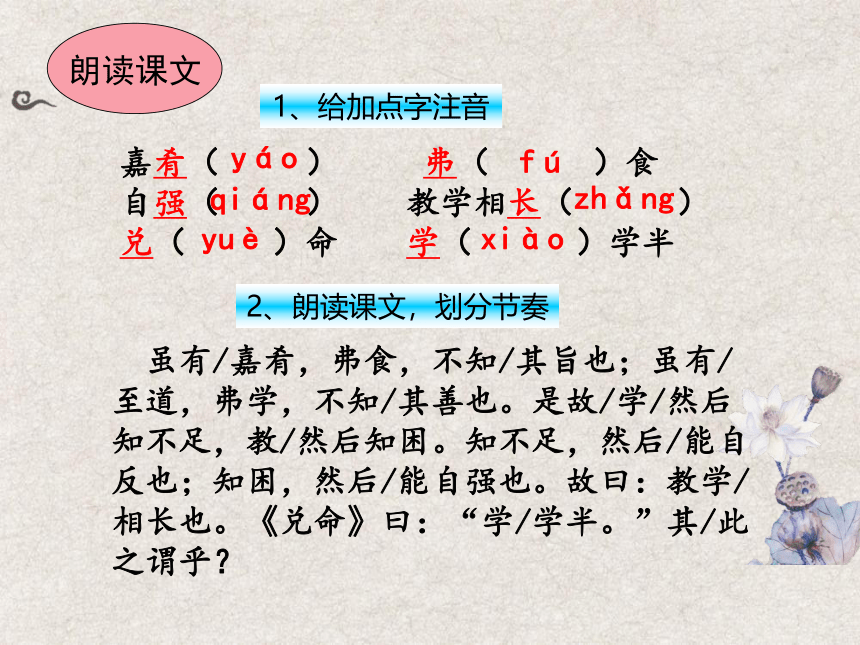

1、给加点字注音

嘉肴( ) 弗( )食 自强( ) 教学相长( )

兑( )命 学( )学半

yáo

fú

qiáng

zhǎng

yuè

朗读课文

xiào

2、朗读课文,划分节奏

虽有/嘉肴,弗食,不知/其旨也;虽有/至道,弗学,不知/其善也。是故/学/然后知不足,教/然后知困。知不足,然后/能自反也;知困,然后/能自强也。故曰:教学/相长也。《兑命》曰:“学/学半。”其/此之谓乎?

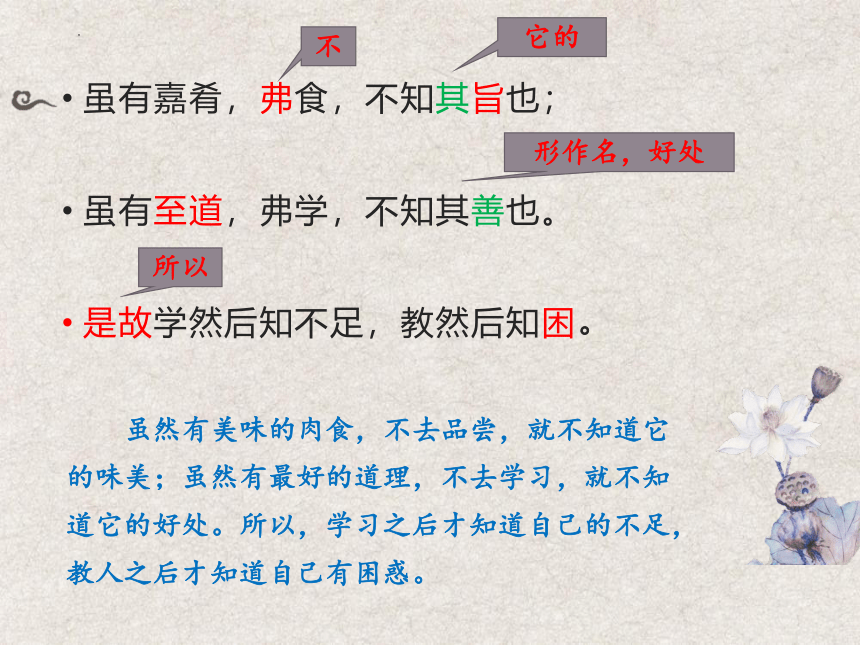

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;

虽有至道,弗学,不知其善也。

是故学然后知不足,教然后知困。

不

它的

形作名,好处

所以

虽然有美味的肉食,不去品尝,就不知道它的味美;虽然有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。所以,学习之后才知道自己的不足,教人之后才知道自己有困惑。

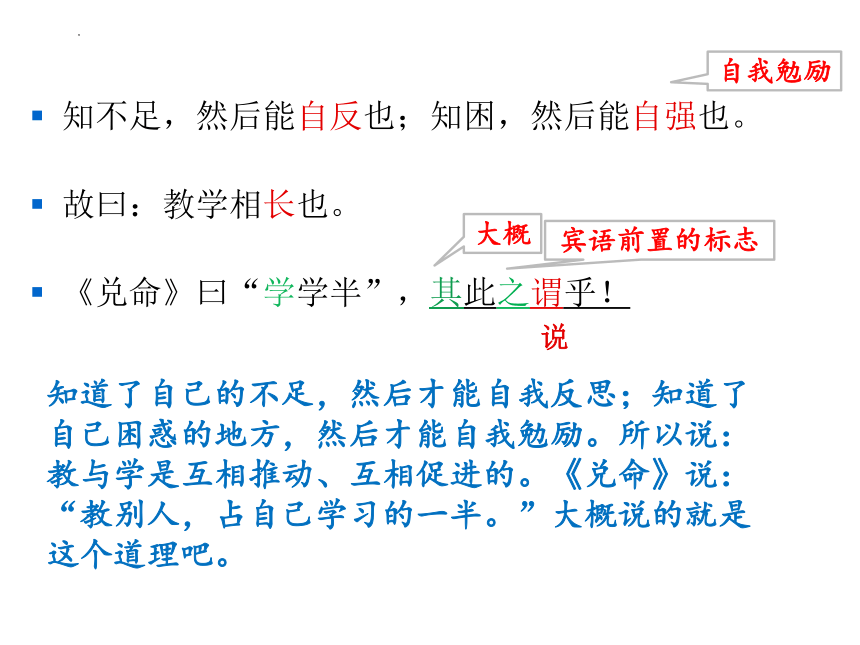

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也。

《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

自我勉励

宾语前置的标志

大概

知道了自己的不足,然后才能自我反思;知道了自己困惑的地方,然后才能自我勉励。所以说:教与学是互相推动、互相促进的。《兑命》说:“教别人,占自己学习的一半。”大概说的就是这个道理吧。

说

虽有____,弗__,不知其__也;

虽有____,弗__,不知其__也。

是故__然后知____,

__然后知__。

知____,然后能____也;

知__,然后能____也。

故曰:_________也。

《兑命》曰:“_____。”

_________?。

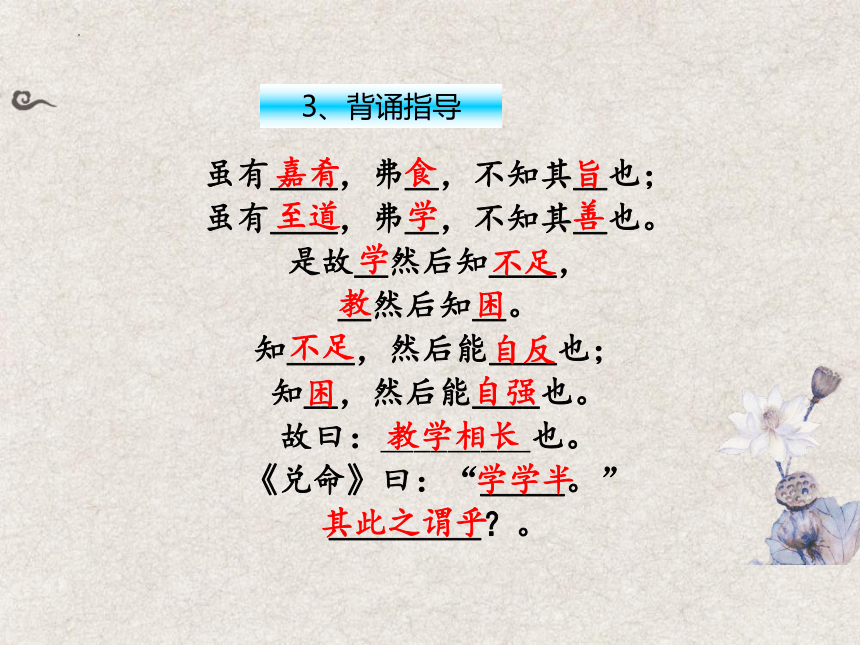

3、背诵指导

嘉肴

食

旨

至道

学

善

学

不足

教

困

不足

自反

困

自强

教学相长

学学半

其此之谓乎

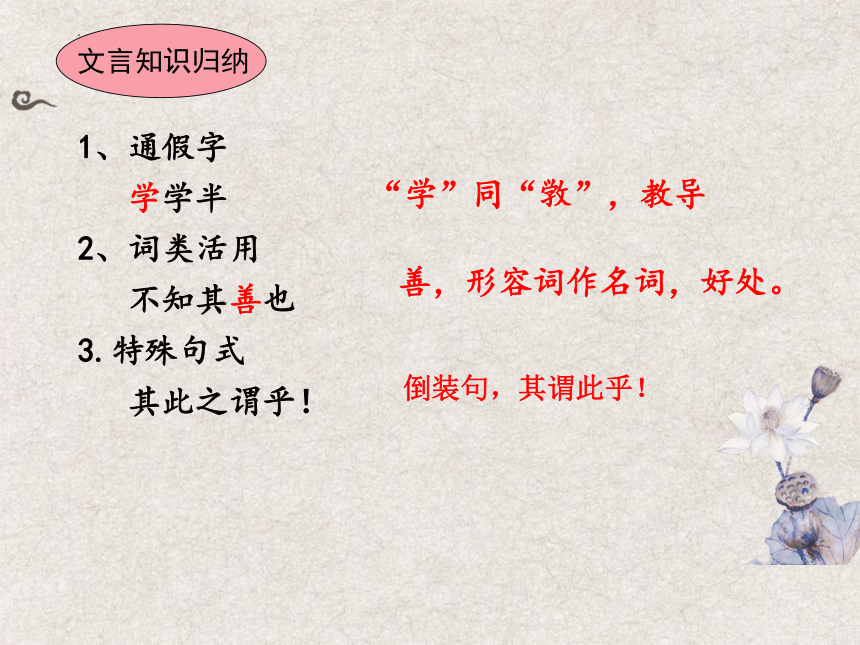

文言知识归纳

1、通假字

学学半

2、词类活用

不知其善也

3.特殊句式

其此之谓乎!

“学”同“敩”,教导

善,形容词作名词,好处。

倒装句,其谓此乎!

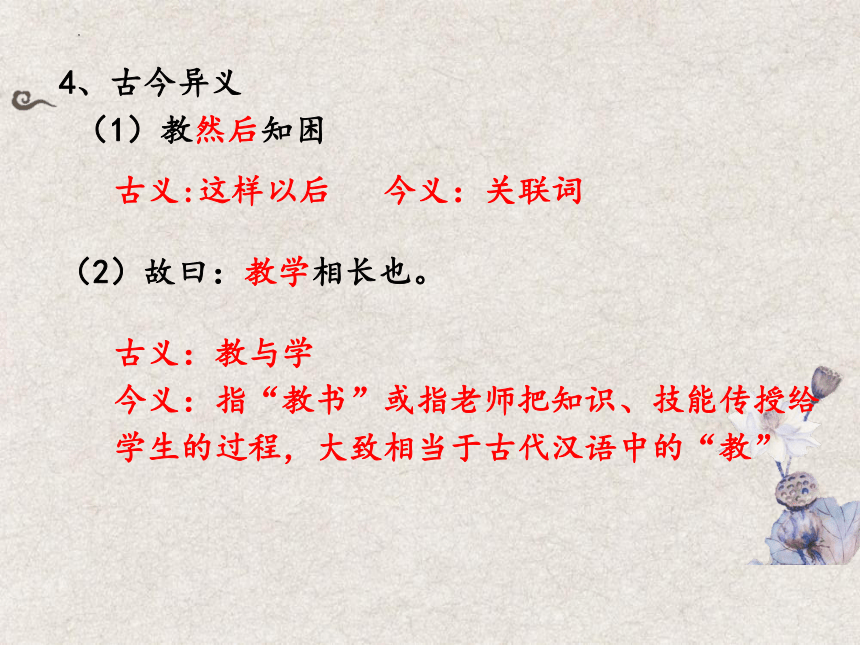

4、古今异义

(1)教然后知困

(2)故曰:教学相长也。

古义:教与学

今义:指“教书”或指老师把知识、技能传授给学生的过程,大致相当于古代汉语中的“教”

古义:这样以后 今义:关联词

合作探究

1、本文主要论述了什么道理?

“教学相长”

本文所讲的教学相长是一个人学习成长的过程,在同一个主体的身上。

现代汉语的“教学相长”是对师生关系的一种描述。

2、文章开头写“虽有嘉肴”有何作用?

(1)用类比切入话题。用“佳肴”类比“至道”,用“弗食”“佳肴”“不知其旨”类比“弗学”“至道”“不知其善”的道理。

(2)引出下文对“教”与“学”关系的论述。

(3)使说理通俗易懂,容易被接受。

3、引用《兑命》中的话有什么作用?

引用《兑命》中的话进行引用论证,证明论点“教学相长”,增强文章的说服力。

4、作者是怎样论证观点的?

先以“佳肴”与“至道”作类比,指出学习的重要性,

再从教与学的关系得出“教学相长”的结论,

最后以《兑命》“学学半”的话加以佐证。

《学记》名句

1.时过而后学,则勤苦而难成。

2.独学而无友,则孤陋而寡闻。

3.人之学也,或失则多,或失则寡,或失则易,或失则止。

4.善问者,如攻坚木,先其易者,后其节目。

就学年龄过了后才去学习,那么劳苦而难有成就。

学习的时效性

独自学习没有学友(一起讨论),就会知识浅陋,见闻不广。

提倡学习中共同交流、互相启发

善于提问的人,如同砍伐坚硬的树木,先砍伐容易砍伐的部位,再砍伐有疙瘩的地方。

先易后难,循序渐进

人求学,有人失败是因为贪多,有人失败是因为务少,有人失败是因为浅尝辄止,有人失败是因为轻易的停止。

正确的认识自己,追求真正的道理

大道之行也

《礼运》

文章出处

本文选自《礼记·礼运》。《礼运》是《礼记》中的篇名,大约是战国末年或秦汉之际儒家学者托名孔子答问的著作。本文是《礼记·礼运》开头部分里的一段话,主旨是阐明儒家理想中的“大同”社会的基本特征。

文章背景

先前,孔子参加完国君在年终举行的祭典后发出感叹。当时在他身旁的子游问他为何感叹。孔子说:“大道施行的时代与夏商周三代英明君主当政的时代,我未能赶上,但我对那样的时代充满了向往。

选贤与能( ) 讲信修睦( )

矜( ) 货恶其弃于地也( )

幼有所长( ) 男有分( )

谋闭而不兴( )

jǔ

mù

ɡuān

wù

zhǎnɡ

fèn

xīnɡ

字词学习

朗读感知

大道之行也,天下为公,选贤/与能,讲信/修睦。故/人不独亲其亲,不独子其子,使/老有所终,壮/有所用,幼/有所长,矜、寡、孤、独、废疾者/皆有所养,男有分,女有归。货/恶其弃于地也,不必/藏于己;力/恶其不出于身也,不必为己。是故/谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故/外户而不闭,是谓大同。

疏通文意

大道之行也,天下为公,选贤 与 能,

讲信 修睦。

在大道施行的时候,天下是公共的,选拔推举品德高尚、有才干的人,讲求诚信,培养和睦气氛。

是

疏通文意

故人不独 亲 其 亲,不独 子 其 子,

使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、

孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。

因此人们不只是敬爱自己的父母,不只是疼爱自己的子女,使老年人有终老的保障,中年人能为社会效力,幼童能顺利成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼而无父的人、老而无子的人、有残疾而不能做事的人都能得到供养。男子有职业,女子有归宿。

名词的意动用法,

名词的意动用法,

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身

也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而

不作, 故外户而不闭, 是谓 大同。

⑧+⑨.这样一来,图谋之心闭塞而不会兴起,盗窃、作乱害人的事情不会兴起,(家家户户)因此都只是把门从外面带上,而不从里面闩上。这就叫作“大同”社会。

这

理清文章结构

第一层:

(第1、2句)

第二层:

(第3、4句)

第三层:

(第5、6句)

大同社会的纲领性说明

大同社会的基本特征

总结语,现实与大同社会作比

理清结构

归纳一下儒家的大同社会理想包括哪些方面。

儒家大同社会理想的核心是“天下为公”,内容有:

选贤与能,讲信修睦;(根本特征、措施)

“人不独亲其亲,不独子其子”

“老有所终......皆有所养”(生存)

男有分,女有归。(发展)

“货恶其弃于地......外户而不闭”

(精神——毫不利己,同心同德)

1.通假字

(1)选贤与能 (通“举”,推举)

(2)矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养

(通“鳏”,指老而无妻的人)

2.词类活用

不独亲其亲,不独子其子

名词的意动用法,以……为亲,以……为子

3.特殊句式

大道之行也,天下为公。(判断句)

特殊文言现象

古今异义

1.不独子其子

古义:子女 今义:儿子

2.男有分,女有归

古义:女子出嫁 今义:回来

3.货恶其弃于地也

古义:财货今义:一般指货物或商品,词义范围缩小。

4.盗窃乱贼而不作

古义:伤害 今义:指偷东西的人

5.大道之行也

古义:儒家推崇的上古时代的政治制度

今义:宽而长的路

一词多义

亲

子

故人不独亲其亲

不独子其子

名词的意动用法,

以……为亲

名词,父母

名词的意动用法,

以……为子

名词,子女

故人不独亲其亲

不独子其子

是

介词,为了

副词,仅,只是

形容词,老而无子

为

独

天下为公

不必为己

故人不独亲其亲

矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养

是谓小康

今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为己,大人世及以为礼。城郭沟池以为固,礼义以为纪;以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以和夫妇,以设制度,以立田里,以贤勇知,以功为己。故谋用是作,而兵由此起。禹、汤、文、武、成王、周公,由此其选也。此六君子者,未有不谨于礼者也。以著其义,以考其信,著有过,刑仁讲让,示民有常。如有不由此者,在势者去,众以为殃,是谓小康。

是谓小康

现在的大同社会的准则已经消逝不见了,天下成为一家所有,人们各自亲其双亲,各自爱其子女,财物生怕不归自己所有,、气力则唯恐出于己身。天子、诸侯的宝座,时兴父传于子,兄传于弟。内城外城加上护城河,这被当作防御设施。把礼义作为根本大法,用来规范君臣关系,用来使父子关系亲密,用来使兄弟和睦,用来使夫妇和谐,用来设立制度,用来确立田地和住宅,用来表彰有勇有智的人,用来把功劳写到自己的账本上。

是谓小康

因此,勾心斗角的事就随之而生,兵戎相见的事也因此而起。夏禹、商汤、周文王、武王、成王、周公,就是在这种情况下产生的佼佼者。这六位君子,没有一个不是把礼当作法宝,用礼来表彰正义,考察诚信,指明过错,效法仁爱,讲究礼让,向百姓展示一切都是有规可循。如有不按礼办事的,当官的要被撤职,民众都把他看作祸害。这就是小康。

再见

《礼记》二则

虽有嘉肴

《学记》

1、《礼记》

汉代把孔子定的典籍称为“经”,把孔子的弟子对“经”的解说称为“传”或“记”,《礼记》因此而得名,即对“礼”的解释。《礼记》是战国至秦汉年间儒家学者解释说明经书《仪礼》的文章选集,是一部儒家思想的资料汇编相传为西汉戴圣编撰,又叫《小戴礼记》。与《周礼》.《仪礼》合称“三礼”。唐朝时第一次取代《仪礼》成为“五经”之一。宋代,朱熹将《大学》、《中庸》从《礼记》中摘出来,与《论语》、《孟子》列为“四书”,进一步巩固了《礼记》的地位。

2.《学记》

《礼记》共49篇,《学记》是其中的一篇。

《虽有嘉肴》节选自《学记》。《学记》是中国教育史上,也是世界教育史上第一部教育学的专著(第一篇系统性的教育学论文)。它对教育目的及作用、学校制度、教育内容、教学原则、教学方法、师生关系等方面,都做了比较系统而精辟的概括和理论的阐述。

1、给加点字注音

嘉肴( ) 弗( )食 自强( ) 教学相长( )

兑( )命 学( )学半

yáo

fú

qiáng

zhǎng

yuè

朗读课文

xiào

2、朗读课文,划分节奏

虽有/嘉肴,弗食,不知/其旨也;虽有/至道,弗学,不知/其善也。是故/学/然后知不足,教/然后知困。知不足,然后/能自反也;知困,然后/能自强也。故曰:教学/相长也。《兑命》曰:“学/学半。”其/此之谓乎?

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;

虽有至道,弗学,不知其善也。

是故学然后知不足,教然后知困。

不

它的

形作名,好处

所以

虽然有美味的肉食,不去品尝,就不知道它的味美;虽然有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。所以,学习之后才知道自己的不足,教人之后才知道自己有困惑。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也。

《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

自我勉励

宾语前置的标志

大概

知道了自己的不足,然后才能自我反思;知道了自己困惑的地方,然后才能自我勉励。所以说:教与学是互相推动、互相促进的。《兑命》说:“教别人,占自己学习的一半。”大概说的就是这个道理吧。

说

虽有____,弗__,不知其__也;

虽有____,弗__,不知其__也。

是故__然后知____,

__然后知__。

知____,然后能____也;

知__,然后能____也。

故曰:_________也。

《兑命》曰:“_____。”

_________?。

3、背诵指导

嘉肴

食

旨

至道

学

善

学

不足

教

困

不足

自反

困

自强

教学相长

学学半

其此之谓乎

文言知识归纳

1、通假字

学学半

2、词类活用

不知其善也

3.特殊句式

其此之谓乎!

“学”同“敩”,教导

善,形容词作名词,好处。

倒装句,其谓此乎!

4、古今异义

(1)教然后知困

(2)故曰:教学相长也。

古义:教与学

今义:指“教书”或指老师把知识、技能传授给学生的过程,大致相当于古代汉语中的“教”

古义:这样以后 今义:关联词

合作探究

1、本文主要论述了什么道理?

“教学相长”

本文所讲的教学相长是一个人学习成长的过程,在同一个主体的身上。

现代汉语的“教学相长”是对师生关系的一种描述。

2、文章开头写“虽有嘉肴”有何作用?

(1)用类比切入话题。用“佳肴”类比“至道”,用“弗食”“佳肴”“不知其旨”类比“弗学”“至道”“不知其善”的道理。

(2)引出下文对“教”与“学”关系的论述。

(3)使说理通俗易懂,容易被接受。

3、引用《兑命》中的话有什么作用?

引用《兑命》中的话进行引用论证,证明论点“教学相长”,增强文章的说服力。

4、作者是怎样论证观点的?

先以“佳肴”与“至道”作类比,指出学习的重要性,

再从教与学的关系得出“教学相长”的结论,

最后以《兑命》“学学半”的话加以佐证。

《学记》名句

1.时过而后学,则勤苦而难成。

2.独学而无友,则孤陋而寡闻。

3.人之学也,或失则多,或失则寡,或失则易,或失则止。

4.善问者,如攻坚木,先其易者,后其节目。

就学年龄过了后才去学习,那么劳苦而难有成就。

学习的时效性

独自学习没有学友(一起讨论),就会知识浅陋,见闻不广。

提倡学习中共同交流、互相启发

善于提问的人,如同砍伐坚硬的树木,先砍伐容易砍伐的部位,再砍伐有疙瘩的地方。

先易后难,循序渐进

人求学,有人失败是因为贪多,有人失败是因为务少,有人失败是因为浅尝辄止,有人失败是因为轻易的停止。

正确的认识自己,追求真正的道理

大道之行也

《礼运》

文章出处

本文选自《礼记·礼运》。《礼运》是《礼记》中的篇名,大约是战国末年或秦汉之际儒家学者托名孔子答问的著作。本文是《礼记·礼运》开头部分里的一段话,主旨是阐明儒家理想中的“大同”社会的基本特征。

文章背景

先前,孔子参加完国君在年终举行的祭典后发出感叹。当时在他身旁的子游问他为何感叹。孔子说:“大道施行的时代与夏商周三代英明君主当政的时代,我未能赶上,但我对那样的时代充满了向往。

选贤与能( ) 讲信修睦( )

矜( ) 货恶其弃于地也( )

幼有所长( ) 男有分( )

谋闭而不兴( )

jǔ

mù

ɡuān

wù

zhǎnɡ

fèn

xīnɡ

字词学习

朗读感知

大道之行也,天下为公,选贤/与能,讲信/修睦。故/人不独亲其亲,不独子其子,使/老有所终,壮/有所用,幼/有所长,矜、寡、孤、独、废疾者/皆有所养,男有分,女有归。货/恶其弃于地也,不必/藏于己;力/恶其不出于身也,不必为己。是故/谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故/外户而不闭,是谓大同。

疏通文意

大道之行也,天下为公,选贤 与 能,

讲信 修睦。

在大道施行的时候,天下是公共的,选拔推举品德高尚、有才干的人,讲求诚信,培养和睦气氛。

是

疏通文意

故人不独 亲 其 亲,不独 子 其 子,

使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、

孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。

因此人们不只是敬爱自己的父母,不只是疼爱自己的子女,使老年人有终老的保障,中年人能为社会效力,幼童能顺利成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼而无父的人、老而无子的人、有残疾而不能做事的人都能得到供养。男子有职业,女子有归宿。

名词的意动用法,

名词的意动用法,

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身

也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而

不作, 故外户而不闭, 是谓 大同。

⑧+⑨.这样一来,图谋之心闭塞而不会兴起,盗窃、作乱害人的事情不会兴起,(家家户户)因此都只是把门从外面带上,而不从里面闩上。这就叫作“大同”社会。

这

理清文章结构

第一层:

(第1、2句)

第二层:

(第3、4句)

第三层:

(第5、6句)

大同社会的纲领性说明

大同社会的基本特征

总结语,现实与大同社会作比

理清结构

归纳一下儒家的大同社会理想包括哪些方面。

儒家大同社会理想的核心是“天下为公”,内容有:

选贤与能,讲信修睦;(根本特征、措施)

“人不独亲其亲,不独子其子”

“老有所终......皆有所养”(生存)

男有分,女有归。(发展)

“货恶其弃于地......外户而不闭”

(精神——毫不利己,同心同德)

1.通假字

(1)选贤与能 (通“举”,推举)

(2)矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养

(通“鳏”,指老而无妻的人)

2.词类活用

不独亲其亲,不独子其子

名词的意动用法,以……为亲,以……为子

3.特殊句式

大道之行也,天下为公。(判断句)

特殊文言现象

古今异义

1.不独子其子

古义:子女 今义:儿子

2.男有分,女有归

古义:女子出嫁 今义:回来

3.货恶其弃于地也

古义:财货今义:一般指货物或商品,词义范围缩小。

4.盗窃乱贼而不作

古义:伤害 今义:指偷东西的人

5.大道之行也

古义:儒家推崇的上古时代的政治制度

今义:宽而长的路

一词多义

亲

子

故人不独亲其亲

不独子其子

名词的意动用法,

以……为亲

名词,父母

名词的意动用法,

以……为子

名词,子女

故人不独亲其亲

不独子其子

是

介词,为了

副词,仅,只是

形容词,老而无子

为

独

天下为公

不必为己

故人不独亲其亲

矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养

是谓小康

今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为己,大人世及以为礼。城郭沟池以为固,礼义以为纪;以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以和夫妇,以设制度,以立田里,以贤勇知,以功为己。故谋用是作,而兵由此起。禹、汤、文、武、成王、周公,由此其选也。此六君子者,未有不谨于礼者也。以著其义,以考其信,著有过,刑仁讲让,示民有常。如有不由此者,在势者去,众以为殃,是谓小康。

是谓小康

现在的大同社会的准则已经消逝不见了,天下成为一家所有,人们各自亲其双亲,各自爱其子女,财物生怕不归自己所有,、气力则唯恐出于己身。天子、诸侯的宝座,时兴父传于子,兄传于弟。内城外城加上护城河,这被当作防御设施。把礼义作为根本大法,用来规范君臣关系,用来使父子关系亲密,用来使兄弟和睦,用来使夫妇和谐,用来设立制度,用来确立田地和住宅,用来表彰有勇有智的人,用来把功劳写到自己的账本上。

是谓小康

因此,勾心斗角的事就随之而生,兵戎相见的事也因此而起。夏禹、商汤、周文王、武王、成王、周公,就是在这种情况下产生的佼佼者。这六位君子,没有一个不是把礼当作法宝,用礼来表彰正义,考察诚信,指明过错,效法仁爱,讲究礼让,向百姓展示一切都是有规可循。如有不按礼办事的,当官的要被撤职,民众都把他看作祸害。这就是小康。

再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读