第3.1课 百合花 课件

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

第3课 百合花

1. 理清小说思路,明确小说构思精巧的特点。

2. 把握人物形象的特点,体味细节描写和对比手法对塑造人物形象和安排情节的作用。

3. 明确“百合花”的象征意义,理解小说人性美和人情美的主旨。

4. 感悟小说所表达的军民之间的深厚情谊。

素养目标

百合花

茹志鹃(1925 — 1998),浙江杭州人,作家。1925 年9 月生于上海。曾用笔名阿如、初旭。1943 年随兄参加新四军,先在苏中公学读书,以后一直在部队文工团工作,1955 年转业到中国作协上海分会,任《文艺月报》编辑。1958 年3 月,在《延河》月刊发表短篇小说《百合花》,文学前辈茅盾对这篇小说给予高度赞扬,认为“这是我最近读过的几十个短篇中间最使我满意,也最使我感动的一篇”,肯定了《百合花》在艺术探索上具有突破性意义。

作者简介

茹志鹃的早期作品以短篇小说居多,分别收在《高高的白杨树》《静静的产院》两本集子中。题材大都反映革命战争年代的生活,另一类则反映社会主义时期的新生活。她的短篇小说,笔调清新俊逸,情节单纯明快,细节丰富传神,善于从较小的角度去反映时代本质。新时期以来,茹志鹃又发表了十多篇小说,随着主题的深化,风格亦有所改变,于清峻中隐含锋芒,主要作品有《剪辑错了的故事》《草原上的小路》《儿女情》等。

“百合花”代表纯洁、优雅、高贵。文中既指新媳妇棉被上的百合花,又象征了解放军的崇高品质和纯洁美好的心灵,以及百姓爱护解放军的真诚,暗示了文章主题。题目精练巧妙,内涵丰富。

题目解说

写作背景

茹志鹃写这篇小说时,冷峻的现实生活经常让她想起战时的生活与那时的同志关系。她说:“战争使人不能有长谈的机会,但是战争却能使人深交。有时仅几十分钟,几分钟,甚至只来得及瞥一眼,便一闪而过,然而人与人之间,就在这个一刹那里,便能够肝胆相照,生死与共。”所以,《百合花》是她“在匝匝忧虑之中,缅怀追念时得来的产物”。作者的写作动机是借对战争年代圣洁的人际感情的回忆和赞美,来表达对现实生活的感慨。

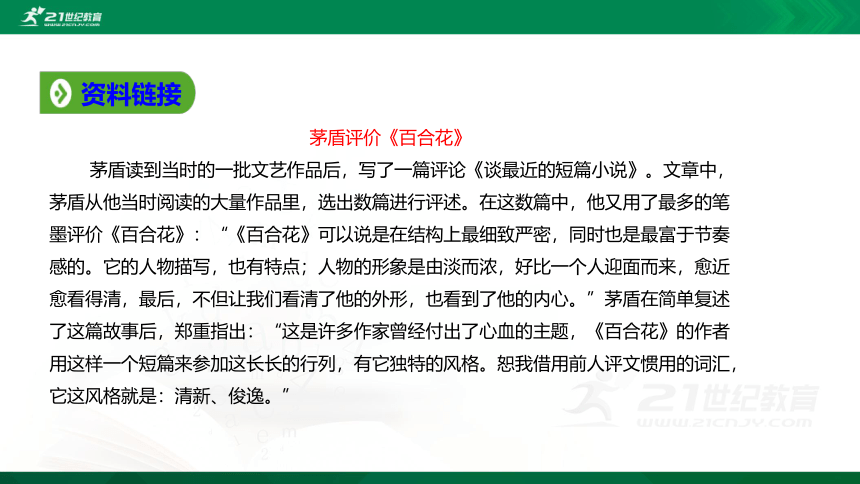

资料链接

茅盾评价《百合花》

茅盾读到当时的一批文艺作品后,写了一篇评论《谈最近的短篇小说》。文章中,茅盾从他当时阅读的大量作品里,选出数篇进行评述。在这数篇中,他又用了最多的笔墨评价《百合花》:“《百合花》可以说是在结构上最细致严密,同时也是最富于节奏感的。它的人物描写,也有特点;人物的形象是由淡而浓,好比一个人迎面而来,愈近愈看得清,最后,不但让我们看清了他的外形,也看到了他的内心。”茅盾在简单复述了这篇故事后,郑重指出:“这是许多作家曾经付出了心血的主题,《百合花》的作者用这样一个短篇来参加这长长的行列,有它独特的风格。恕我借用前人评文惯用的词汇,它这风格就是:清新、俊逸。”

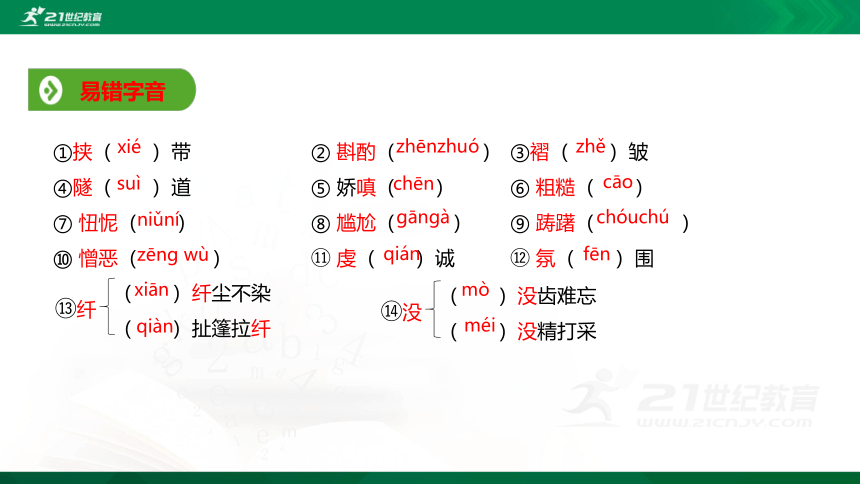

易错字音

①挟( )带 ② 斟酌( ) ③褶( )皱

④隧( )道 ⑤ 娇嗔( ) ⑥ 粗糙( )

⑦ 忸怩( ) ⑧ 尴尬( ) ⑨ 踌躇( )

⑩ 憎恶( ) 虔( )诚 氛( )围

( )纤尘不染

( )扯篷拉纤

纤

xié

zhēnzhuó

chóuchú

suì

chēn

fēn

niǔní

xiān

qiàn

gāngà

( )没齿难忘

( )没精打采

没

mò

méi

zēng wù

qián

zhě

cāo

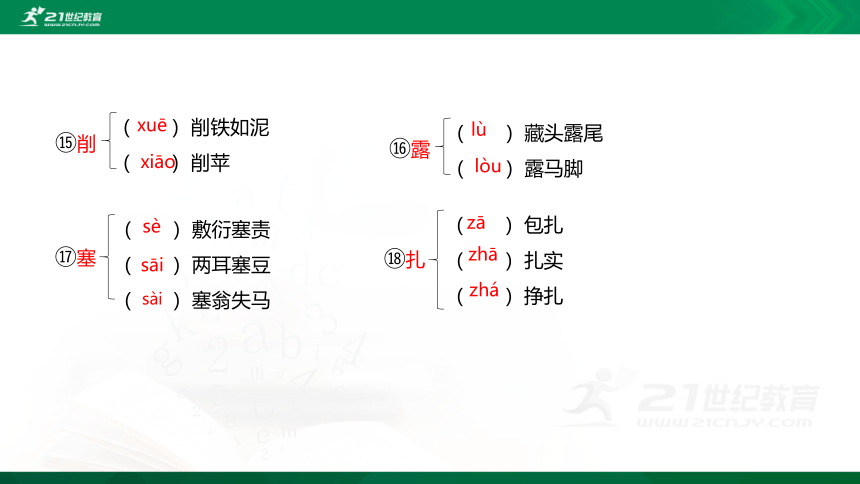

( )敷衍塞责

( )两耳塞豆

( )塞翁失马

塞

( )削铁如泥

( )削苹

削

sè

( )包扎

( )扎实

( )挣扎

扎

( )藏头露尾

( )露马脚

露

zā

xuē

xiāo

lù

lòu

sāi

zhā

zhá

sài

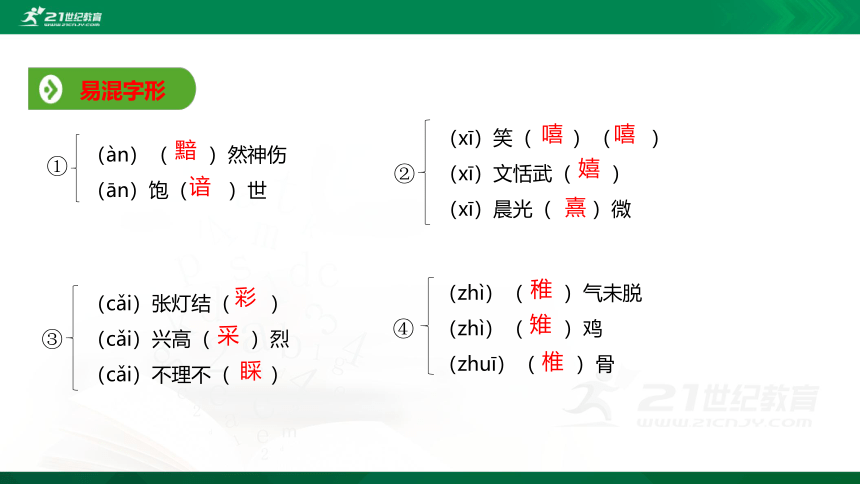

易混字形

(àn)( )然神伤

(ān)饱( )世

①

(xī)笑( )( )

(xī)文恬武( )

(xī)晨光( )微

②

黯

谙

嘻 嘻

嬉

熹

(cǎi)张灯结( )

(cǎi)兴高( )烈

(cǎi)不理不( )

③

彩

采

睬

(zhì)( )气未脱

(zhì)( )鸡

(zhuī)( )骨

④

稚

雉

椎

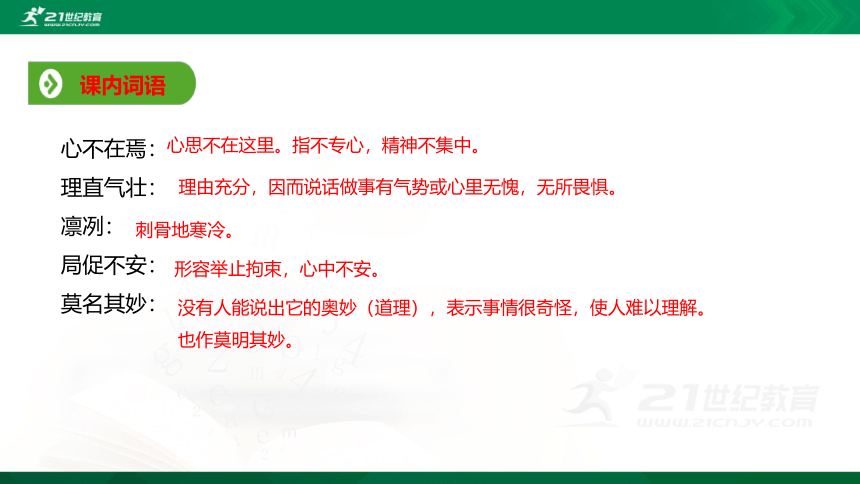

课内词语

心不在焉:

理直气壮:

凛冽:

局促不安:

莫名其妙:

心思不在这里。指不专心,精神不集中。

理由充分,因而说话做事有气势或心里无愧,无所畏惧。

刺骨地寒冷。

没有人能说出它的奥妙(道理),表示事情很奇怪,使人难以理解。也作莫明其妙。

形容举止拘束,心中不安。

近义词语

1.停顿/ 停滞

相同点:二者都有“停止不动”的意思。

不同点:“停顿”多指暂停,时间多半不长。“停滞”指长时间地停止,表示因受阻而不能顺利发展。

2.局促不安/ 如坐针毡

相同点:二者都可用于“不安”。

不同点: ”局促不安”形容举止拘束,心中不安。造成不安的原因是“拘束”。“如坐针毡”形容心神不宁,坐立不安。造成“不安”的原因是“心神不宁”。

3.踌躇满志/ 自鸣得意

相同点:二者都可以表示“很得意”。

不同点: “踌躇满志”是中性词,形容对自己的现状或取得的成就非常得意;而“自鸣得意”是贬义词,自己表示很得意。

4.贪婪/ 贪图

相同点:二者都有“贪心”的意思。

不同点: ”贪婪”可含贬义,指贪得无厌,语意较重;还可以指渴求而不知满足。“贪图”指极力希望得到(某种好处),多为非分求取。

5.五彩缤纷/ 林林总总

相同点:二者都可以指“多”。

不同点: “五彩缤纷”指颜色繁多而艳丽,“林林总总”形容品种繁多。二者使用对象不同。

课文探究

1.下面的景物描写有什么作用?

早上下过一阵小雨,现在虽放了晴,路上还是滑得很,两边地里的秋庄稼,却给雨水冲洗得青翠水绿,珠烁晶莹。空气里也带有一股清鲜湿润的香味。要不是敌人的冷炮在间歇地盲目地轰响着,我真以为我们是去赶集的呢!

这段景物描写有色有味,展现了一派生机勃勃的景象,烘托了人物轻松愉快的心情,表现了战士临危不惧的革命乐观主义精神。

2.“哎!说也怪,他背后好像长了眼睛似的,倒自动在路边站下了,但脸还是朝着前面没看我一眼。” 通讯员这看似奇怪的举动写出了什么?

细腻地写出了他对护送工作的高度责任感,善解人意,对女同志的细心体贴,但腼腆和憨厚,怯于和女同志在一起。

3.插叙“我”想象的小通讯员在家乡拖毛竹的情景,有什么作用?

这是“我”对故乡竹海的联想,补充交代他在家乡当老百姓时的可爱形象。

这段插叙充满诗情画意,散发着浓郁的乡土气息,包含着“我”对故乡生活的热爱,也增强了“我”对通讯员的亲切感。

4.文章设置小通讯员没能借到被子的情节,有什么作用?

通讯员第一次去借被子碰了个“大钉子”,并向“我”抱怨“老百姓死封建”,由此引出“我”与他再去新媳妇家的情节。

5.年轻媳妇有怎样的神态变化?这说明了什么?

从听“我”道歉时的“尽咬着嘴唇笑”到“我”讲道理借被子时的“不笑了”,新媳妇的神态变化表现了她的善良、友好,说明她思想上有拥军的积极性。这是她最后献出被子的思想根源。

6. “我刚才也是说的这几句话,她就是不借,你看怪吧!……”,此处语言描写对刻画人物有什么作用?

看到“我”借到被子,通讯员感到委屈和不服,这与前文怪“老百姓死封建”的语言描写相照应。从通讯员不多的话语和行动中可以看出他耿直、爽快的性格。

7.第一次写到通讯员衣服上的破洞,有什么作用?

交代通讯员衣服上破洞的来历;同时塑造人物形象——年轻媳妇想给他缝上,可他坚决不肯,既表现了通讯员的朴实、腼腆、执拗,也表现了新媳妇的友善、热情及对通讯员的关切;也为后来写新媳妇为通讯员缝补衣服上的破洞埋下了伏笔。

8.“天黑了,天边涌起一轮满月。我们的总攻还没发起。敌人照例是忌怕夜晚的,在地上烧起一堆堆的野火,又盲目地轰炸,照明弹也一个接一个地升起,好像在月亮下面点了无数盏汽油灯,把地面的一切都赤裸裸地暴露出来了。在这样一个“白夜”里来攻击,有多困难,要付出多大的代价啊!“此处的描写,有什么作用?

描写敌人进攻猛烈,战况激烈,烘托了“我”对战争的厌恶,也为下文通讯员的牺牲做铺垫,推动故事情节的发展。

9.对家乡中秋的插叙有什么作用?

舒缓紧张的气氛,调节读者的阅读情绪;表现了对和平幸福生活的向往和对战争的厌恶。

10.为什么“通讯员”三个字使“我突然打了个寒战,心跳起来”?

这三个字使“我”想到了“我”的同乡,写“我”的紧张心理,暗示了“我”对通讯员的牵挂、担心和惦念。

11. ”她低着头,正一针一针地在缝他衣肩上那个破洞……新媳妇却像什么也没看见,什么也没听到,依然拿着针,细细地、密密地缝着那个破洞。“明知已无实用意义,为什么新媳妇还坚持要缝补通讯员衣服上的破洞 ?

这是无法控制的深挚情感的倾泻:一是无法补救的歉疚之情,二是对舍己救人的英雄战士无比崇敬的感情,三是对这个年轻可爱的生命骤然离去的痛惜之情。

内容小结

主题归纳

《百合花》是一篇战争题材小说,全文以时间为顺序,以“我”的所见所闻为线索展开情节,讲述了一个中秋佳节发生在前沿包扎所的故事,表现了一个出身于农村的通讯员与“我”和新媳妇在严酷战斗环境中的情感关系,表达了对战争年代人与人之间圣洁情感以及普通人的善良、淳朴的人性之美的赞美。

① 通讯员是一个刚参军一年、只有十九岁的农村青年,稚气未脱,质朴、憨厚、不善言辞,更怯于与陌生女性交往,有时执拗得有点任性,有时活泼得可亲可近。他热爱生活,关心同志,体贴别人;觉悟高,忠于革命。在战斗中,当一颗手榴弹在担架队员们中间冒着烟乱转时,他毫不迟疑地扑了上去,用自己年轻的生命解除了危难。

② 新媳妇是一个美丽娴静、淳朴善良的农村妇女。对于让通讯员受气这件事,她一直感到很愧疚,希望有机会向通讯员道歉。可是唯一的机会却是通讯员重伤被抬到包扎所,新媳妇全然没有之前的羞涩,“庄严而虔诚地给他拭着身子”;通讯员牺牲了,但新媳妇没有停下自己的工作,仍然认真地缝着通讯员衣肩上的那个破洞,把自己的那条崭新的花被子盖在他的身上。这一系列的动作虽然简单,却饱含着泪水,透露着一份真诚的情感,一个农村妇女的质朴与善良,一颗对革命队伍的诚挚爱心。

1.小说中的通讯员和新媳妇分别具有怎样的形象特征?

深入探究

① 通过细节描写(动作描写)来表现新媳妇的人性美。如新媳妇看到重伤的是小通讯员,于是一针一线地缝补他衣服上的破洞,后来又将新婚时的被子盖在小通讯员的遗体上。

② 通过外貌描写来表现新媳妇的青春美。她是过门刚三天的农村媳妇,长得很好看,高高的鼻梁,弯弯的眉,额前一溜蓬松松的刘海,善良、纯朴、开朗,也有着新嫁娘的矜持和羞涩。作者对这个人物的描写是由淡而浓的,好比一个人迎面而来,愈近愈看得清,最后,不但让我们看清了她的外形,也看到了她的内心。

2.小说是怎样塑造新媳妇这个人物形象的?请作简要分析。

① 题目串起小说的主要情节。百合花是小说中年轻媳妇新被子上的图案,新被子是贯串全文的线索,作者借助新被子串起小说的主要故事情节,如借被子和献被子,把两个主要人物联系起来。

② 题目是人物美好心灵和品格的象征。年轻的通讯员舍身救人,漂亮的新媳妇舍弃自己唯一的嫁妆——新被子,他们都有着纯真、高洁、美好的心灵,具有如百合花一样美丽的人性美。

③ 题目是主题的象征。小说中表现出革命战争时期军民之间、战士之间高尚、纯洁的感情,标题象征着小说的人情美,这恰恰是小说的主题。

④ 题目使表达文雅、含蓄。小说题目一语双关(借代),使表达文雅、含蓄,体现出小说“清新、俊逸”的风格,激发了读者的阅读兴趣。

3. 小说以“百合花”为题,有什么好处?。

① 突出“新”字,更易于体现女性之美,进而以之衬托年轻通讯员的高大形象。

② 能够突出那条百合花被子的新与珍贵,更能表现她对革命的支持与对烈士的关爱,从而凸显其心灵之美。

③ 表现人性美,能为借被子、给伤员擦拭血迹等情节提供心理依据,使之更真实可信、生动感人。

④ 更易于表现借被子之难与帮忙之羞涩,从而反衬出军民之间的感情的圣洁美好,突出小说的主旨。

4. 小说的女主人公,不是姑娘,也不是大嫂,作者有意设定为新媳妇,有何妙处?请简要说明。

① 人物美。小说中新媳妇在借被子和献被子的过程中表现出纯洁善良、果断坚毅的形象特点;通讯员在小巷中扑向那冒烟乱转的手榴弹,为了保护担架队员表现出英勇无畏的精神。

② 情感美(人性美或人情美)。通讯员和新媳妇,他们都有着像百合花一样高尚、纯洁、美好的心灵,军民之间的感情也像百合花一样纯洁、高尚、美好,战士和战士之间的情感也像百合花一样纯洁、高尚、美好。

③ 语言美。不论叙述、描写还是对话,都给人一种自然、清新、柔和、优美的感觉,把一个流血牺牲的战斗故事,写得充满诗意。特别是其人物语言个性鲜明、生动传神。

5.这虽是一篇战争题材的小说,但小说却洋溢着一种美感,说说它“美”在哪里。

小说中主要的几处细节:

① 通讯员给“我”两个馒头。馒头这一细节,出现两次:第一次通讯员要回去时给“我”留下两个馒头, 说是给“我”开饭,这是他对同志的关心、体贴;而第二次是当通讯员牺牲后,“我”无意中碰到他给“我”开的饭,两个干硬的馒头,睹物思人,几小时前,通讯员的音容笑貌历历在目,如今,物存人亡,怎不让人痛心疾首?

② 通讯员衣服上撕破的洞。通讯员被门钩撕破衣服这一细节描写,前后出现了四次,第一次是抱被子时因慌张而挂破上衣;第二次是通讯员要给“我”开饭时“我”看到的;第三次是“我”看见他安详地合着眼,军装的肩头上露着那个大洞,一块布还挂在那里;最后一次是新媳妇缝那个破洞。通过这前后呼应的细节描写,一方面表现通讯员不顾个人安危,把生的希望留给别人的高贵品质;另一方面表现新媳妇对通讯员的关心、痛惜。

6.作品是如何运用细节描写为情节安排和人物塑造服务的?

③ 新媳妇的百合花新被。它在文中出现过三次,不仅起到了刻画人物的作用,说明新媳妇对解放军的真挚情感,而且巧妙地点明小说的主题:我们的战士是高尚的,他得到人民的热爱是当之无愧的。战士的高尚情操,人民对战士的赤诚感情,犹如百合花那样纯洁、美好。

总之,文中的这些细节描写不仅使作品在情节发展上前后呼应,波澜起伏,结构严谨,而且使人物个性鲜明,血肉丰满。

第一处是通讯员出场时他的枪筒里插着几根树枝作装饰点缀,在他离开时,枪筒里多了一枝野菊花。枪是战争工具,战争中谁也无心赏花,在能射出杀人子弹的枪筒里插着象征“自然与和平”的树枝与菊花,这本身就是一个鲜明的对比,让我们在无言中感受战争与和平的剧烈冲突。

第二处对比是通讯员牺牲后新媳妇与医生、“我”态度的不同。医生听了听通讯员的心脏,默默地站起身说:“不用打针了。”他是从职业的角度来做出这一决定的。对于通讯员衣服上的破洞,“我”劝道:“不要缝了。”这是从理智出发而言的。而新媳妇却拿着针“细细地、密密地缝着那个破洞”,此时,她一定想起了通讯员借被子时的腼腆与局促,临走时的狼狈模样,舍身救人的英勇无畏……也许她什么也没想,只是这样一针一线地缝着,只求内心一片安宁。这是情感与理智的鲜明对比,是情感对死亡的战胜。

7.分析小说是如何运用对比手法的。

独特的女性视角是这篇小说的一个重要特点。这个特点主要是通过“我”这个人物形象来体现的。虽然作品主要写的是通讯员和新媳妇之间的崇高情感,但是“我”是通讯员和新媳妇之间不可缺少的人物,是故事的叙述者和情节发展的重要推动者。因此,“我”不仅是作品采用第一人称叙述方式的承担者,而且也是作品中的一个艺术形象。

在去前沿包扎所的路上,“我”主动找通讯员搭话,主动认老乡,甚至问他娶媳妇了没有的言行,表现出战争年代革命队伍中的女同志特有的一种“泼辣”,是一个具有强烈性别意识的人物。

作品不仅通过“我”带有女性特征的细微观察,使通讯员和新媳妇的形象跃然纸上,而且,通过富于浪漫的想象,使作品充满抒情的色彩。比如,“我”想象的通讯员在家乡拖毛竹时的情景,充满诗情画意。

8.小说在构思布局时通过“我”来展开情节,请结合作品对“我”的作用加以分析。

①《百合花》充分运用对比、细节描写等手法来刻画人物的性格。

② 精巧严密的结构。这篇文章以小见大,构思精巧,组织严密,小说没有离奇的情节,也没有惊心动魄的冲突,采取了以人物思想感情的变化为中心展开情节的结构方法,由此细致地展示人物的精神世界,表现普通人的英雄形象。同时细节的反复出现、前后呼应,又使文气一贯到底。

③ 语言清淡质朴而富有诗意。《百合花》的语言给人一种自然、清新、柔和、优美的感觉,把一个流血牺牲的战斗故事,写得充满诗意,特别是其人物语言个性鲜明、生动传神。

9.作品不但思想内容深刻,在艺术上也有独到之处。试着加以分析。

观点一:《百合花》最与众不同的地方在于塑造了一个跟以往的小说不同的英雄形象。《百合花》中英勇牺牲的英雄不是强壮有力、英俊潇洒、学识渊博的大人物,而是一个腼腆、憨厚、稚嫩、可爱、纯真的通讯员,十九岁,参加革命以前在家帮人拖毛竹。这是多么强烈的反差!让人眼前一亮。原来英雄事迹不只是发生在伟大的人物身上,平平凡凡甚至有点傻气的通讯员也能成为英雄!

观点二:《百合花》中作者有意回避了对英雄形象的正面塑造。虽然小说写的是战争,但作者的写作动机是借对战争年代圣洁的人际感情的回忆和赞美,来表达对现实生活的感慨。因此作者有意不把作品中的主要人物写成“英雄”,或者说不把他们当作“英雄人物”来写,那连名字也没有的通讯员和新媳妇都是普通人。作者有意回避对英雄形象的正面塑造。

10.有人认为文学作品应当体现时代精神,这篇小说创作于20 世纪五六十年代,那是一个歌颂叱咤风云的英雄人物的时代,作为一篇反映战争场面的小说,它却只关注了小人物而缺少了对典型的英雄人物的塑造,对此,你有怎样的看法?请结合小说内容及作者的写作动机等加以分析说明。

知易行难,重在行动

千里之行,始于足下

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

第3课 百合花

1. 理清小说思路,明确小说构思精巧的特点。

2. 把握人物形象的特点,体味细节描写和对比手法对塑造人物形象和安排情节的作用。

3. 明确“百合花”的象征意义,理解小说人性美和人情美的主旨。

4. 感悟小说所表达的军民之间的深厚情谊。

素养目标

百合花

茹志鹃(1925 — 1998),浙江杭州人,作家。1925 年9 月生于上海。曾用笔名阿如、初旭。1943 年随兄参加新四军,先在苏中公学读书,以后一直在部队文工团工作,1955 年转业到中国作协上海分会,任《文艺月报》编辑。1958 年3 月,在《延河》月刊发表短篇小说《百合花》,文学前辈茅盾对这篇小说给予高度赞扬,认为“这是我最近读过的几十个短篇中间最使我满意,也最使我感动的一篇”,肯定了《百合花》在艺术探索上具有突破性意义。

作者简介

茹志鹃的早期作品以短篇小说居多,分别收在《高高的白杨树》《静静的产院》两本集子中。题材大都反映革命战争年代的生活,另一类则反映社会主义时期的新生活。她的短篇小说,笔调清新俊逸,情节单纯明快,细节丰富传神,善于从较小的角度去反映时代本质。新时期以来,茹志鹃又发表了十多篇小说,随着主题的深化,风格亦有所改变,于清峻中隐含锋芒,主要作品有《剪辑错了的故事》《草原上的小路》《儿女情》等。

“百合花”代表纯洁、优雅、高贵。文中既指新媳妇棉被上的百合花,又象征了解放军的崇高品质和纯洁美好的心灵,以及百姓爱护解放军的真诚,暗示了文章主题。题目精练巧妙,内涵丰富。

题目解说

写作背景

茹志鹃写这篇小说时,冷峻的现实生活经常让她想起战时的生活与那时的同志关系。她说:“战争使人不能有长谈的机会,但是战争却能使人深交。有时仅几十分钟,几分钟,甚至只来得及瞥一眼,便一闪而过,然而人与人之间,就在这个一刹那里,便能够肝胆相照,生死与共。”所以,《百合花》是她“在匝匝忧虑之中,缅怀追念时得来的产物”。作者的写作动机是借对战争年代圣洁的人际感情的回忆和赞美,来表达对现实生活的感慨。

资料链接

茅盾评价《百合花》

茅盾读到当时的一批文艺作品后,写了一篇评论《谈最近的短篇小说》。文章中,茅盾从他当时阅读的大量作品里,选出数篇进行评述。在这数篇中,他又用了最多的笔墨评价《百合花》:“《百合花》可以说是在结构上最细致严密,同时也是最富于节奏感的。它的人物描写,也有特点;人物的形象是由淡而浓,好比一个人迎面而来,愈近愈看得清,最后,不但让我们看清了他的外形,也看到了他的内心。”茅盾在简单复述了这篇故事后,郑重指出:“这是许多作家曾经付出了心血的主题,《百合花》的作者用这样一个短篇来参加这长长的行列,有它独特的风格。恕我借用前人评文惯用的词汇,它这风格就是:清新、俊逸。”

易错字音

①挟( )带 ② 斟酌( ) ③褶( )皱

④隧( )道 ⑤ 娇嗔( ) ⑥ 粗糙( )

⑦ 忸怩( ) ⑧ 尴尬( ) ⑨ 踌躇( )

⑩ 憎恶( ) 虔( )诚 氛( )围

( )纤尘不染

( )扯篷拉纤

纤

xié

zhēnzhuó

chóuchú

suì

chēn

fēn

niǔní

xiān

qiàn

gāngà

( )没齿难忘

( )没精打采

没

mò

méi

zēng wù

qián

zhě

cāo

( )敷衍塞责

( )两耳塞豆

( )塞翁失马

塞

( )削铁如泥

( )削苹

削

sè

( )包扎

( )扎实

( )挣扎

扎

( )藏头露尾

( )露马脚

露

zā

xuē

xiāo

lù

lòu

sāi

zhā

zhá

sài

易混字形

(àn)( )然神伤

(ān)饱( )世

①

(xī)笑( )( )

(xī)文恬武( )

(xī)晨光( )微

②

黯

谙

嘻 嘻

嬉

熹

(cǎi)张灯结( )

(cǎi)兴高( )烈

(cǎi)不理不( )

③

彩

采

睬

(zhì)( )气未脱

(zhì)( )鸡

(zhuī)( )骨

④

稚

雉

椎

课内词语

心不在焉:

理直气壮:

凛冽:

局促不安:

莫名其妙:

心思不在这里。指不专心,精神不集中。

理由充分,因而说话做事有气势或心里无愧,无所畏惧。

刺骨地寒冷。

没有人能说出它的奥妙(道理),表示事情很奇怪,使人难以理解。也作莫明其妙。

形容举止拘束,心中不安。

近义词语

1.停顿/ 停滞

相同点:二者都有“停止不动”的意思。

不同点:“停顿”多指暂停,时间多半不长。“停滞”指长时间地停止,表示因受阻而不能顺利发展。

2.局促不安/ 如坐针毡

相同点:二者都可用于“不安”。

不同点: ”局促不安”形容举止拘束,心中不安。造成不安的原因是“拘束”。“如坐针毡”形容心神不宁,坐立不安。造成“不安”的原因是“心神不宁”。

3.踌躇满志/ 自鸣得意

相同点:二者都可以表示“很得意”。

不同点: “踌躇满志”是中性词,形容对自己的现状或取得的成就非常得意;而“自鸣得意”是贬义词,自己表示很得意。

4.贪婪/ 贪图

相同点:二者都有“贪心”的意思。

不同点: ”贪婪”可含贬义,指贪得无厌,语意较重;还可以指渴求而不知满足。“贪图”指极力希望得到(某种好处),多为非分求取。

5.五彩缤纷/ 林林总总

相同点:二者都可以指“多”。

不同点: “五彩缤纷”指颜色繁多而艳丽,“林林总总”形容品种繁多。二者使用对象不同。

课文探究

1.下面的景物描写有什么作用?

早上下过一阵小雨,现在虽放了晴,路上还是滑得很,两边地里的秋庄稼,却给雨水冲洗得青翠水绿,珠烁晶莹。空气里也带有一股清鲜湿润的香味。要不是敌人的冷炮在间歇地盲目地轰响着,我真以为我们是去赶集的呢!

这段景物描写有色有味,展现了一派生机勃勃的景象,烘托了人物轻松愉快的心情,表现了战士临危不惧的革命乐观主义精神。

2.“哎!说也怪,他背后好像长了眼睛似的,倒自动在路边站下了,但脸还是朝着前面没看我一眼。” 通讯员这看似奇怪的举动写出了什么?

细腻地写出了他对护送工作的高度责任感,善解人意,对女同志的细心体贴,但腼腆和憨厚,怯于和女同志在一起。

3.插叙“我”想象的小通讯员在家乡拖毛竹的情景,有什么作用?

这是“我”对故乡竹海的联想,补充交代他在家乡当老百姓时的可爱形象。

这段插叙充满诗情画意,散发着浓郁的乡土气息,包含着“我”对故乡生活的热爱,也增强了“我”对通讯员的亲切感。

4.文章设置小通讯员没能借到被子的情节,有什么作用?

通讯员第一次去借被子碰了个“大钉子”,并向“我”抱怨“老百姓死封建”,由此引出“我”与他再去新媳妇家的情节。

5.年轻媳妇有怎样的神态变化?这说明了什么?

从听“我”道歉时的“尽咬着嘴唇笑”到“我”讲道理借被子时的“不笑了”,新媳妇的神态变化表现了她的善良、友好,说明她思想上有拥军的积极性。这是她最后献出被子的思想根源。

6. “我刚才也是说的这几句话,她就是不借,你看怪吧!……”,此处语言描写对刻画人物有什么作用?

看到“我”借到被子,通讯员感到委屈和不服,这与前文怪“老百姓死封建”的语言描写相照应。从通讯员不多的话语和行动中可以看出他耿直、爽快的性格。

7.第一次写到通讯员衣服上的破洞,有什么作用?

交代通讯员衣服上破洞的来历;同时塑造人物形象——年轻媳妇想给他缝上,可他坚决不肯,既表现了通讯员的朴实、腼腆、执拗,也表现了新媳妇的友善、热情及对通讯员的关切;也为后来写新媳妇为通讯员缝补衣服上的破洞埋下了伏笔。

8.“天黑了,天边涌起一轮满月。我们的总攻还没发起。敌人照例是忌怕夜晚的,在地上烧起一堆堆的野火,又盲目地轰炸,照明弹也一个接一个地升起,好像在月亮下面点了无数盏汽油灯,把地面的一切都赤裸裸地暴露出来了。在这样一个“白夜”里来攻击,有多困难,要付出多大的代价啊!“此处的描写,有什么作用?

描写敌人进攻猛烈,战况激烈,烘托了“我”对战争的厌恶,也为下文通讯员的牺牲做铺垫,推动故事情节的发展。

9.对家乡中秋的插叙有什么作用?

舒缓紧张的气氛,调节读者的阅读情绪;表现了对和平幸福生活的向往和对战争的厌恶。

10.为什么“通讯员”三个字使“我突然打了个寒战,心跳起来”?

这三个字使“我”想到了“我”的同乡,写“我”的紧张心理,暗示了“我”对通讯员的牵挂、担心和惦念。

11. ”她低着头,正一针一针地在缝他衣肩上那个破洞……新媳妇却像什么也没看见,什么也没听到,依然拿着针,细细地、密密地缝着那个破洞。“明知已无实用意义,为什么新媳妇还坚持要缝补通讯员衣服上的破洞 ?

这是无法控制的深挚情感的倾泻:一是无法补救的歉疚之情,二是对舍己救人的英雄战士无比崇敬的感情,三是对这个年轻可爱的生命骤然离去的痛惜之情。

内容小结

主题归纳

《百合花》是一篇战争题材小说,全文以时间为顺序,以“我”的所见所闻为线索展开情节,讲述了一个中秋佳节发生在前沿包扎所的故事,表现了一个出身于农村的通讯员与“我”和新媳妇在严酷战斗环境中的情感关系,表达了对战争年代人与人之间圣洁情感以及普通人的善良、淳朴的人性之美的赞美。

① 通讯员是一个刚参军一年、只有十九岁的农村青年,稚气未脱,质朴、憨厚、不善言辞,更怯于与陌生女性交往,有时执拗得有点任性,有时活泼得可亲可近。他热爱生活,关心同志,体贴别人;觉悟高,忠于革命。在战斗中,当一颗手榴弹在担架队员们中间冒着烟乱转时,他毫不迟疑地扑了上去,用自己年轻的生命解除了危难。

② 新媳妇是一个美丽娴静、淳朴善良的农村妇女。对于让通讯员受气这件事,她一直感到很愧疚,希望有机会向通讯员道歉。可是唯一的机会却是通讯员重伤被抬到包扎所,新媳妇全然没有之前的羞涩,“庄严而虔诚地给他拭着身子”;通讯员牺牲了,但新媳妇没有停下自己的工作,仍然认真地缝着通讯员衣肩上的那个破洞,把自己的那条崭新的花被子盖在他的身上。这一系列的动作虽然简单,却饱含着泪水,透露着一份真诚的情感,一个农村妇女的质朴与善良,一颗对革命队伍的诚挚爱心。

1.小说中的通讯员和新媳妇分别具有怎样的形象特征?

深入探究

① 通过细节描写(动作描写)来表现新媳妇的人性美。如新媳妇看到重伤的是小通讯员,于是一针一线地缝补他衣服上的破洞,后来又将新婚时的被子盖在小通讯员的遗体上。

② 通过外貌描写来表现新媳妇的青春美。她是过门刚三天的农村媳妇,长得很好看,高高的鼻梁,弯弯的眉,额前一溜蓬松松的刘海,善良、纯朴、开朗,也有着新嫁娘的矜持和羞涩。作者对这个人物的描写是由淡而浓的,好比一个人迎面而来,愈近愈看得清,最后,不但让我们看清了她的外形,也看到了她的内心。

2.小说是怎样塑造新媳妇这个人物形象的?请作简要分析。

① 题目串起小说的主要情节。百合花是小说中年轻媳妇新被子上的图案,新被子是贯串全文的线索,作者借助新被子串起小说的主要故事情节,如借被子和献被子,把两个主要人物联系起来。

② 题目是人物美好心灵和品格的象征。年轻的通讯员舍身救人,漂亮的新媳妇舍弃自己唯一的嫁妆——新被子,他们都有着纯真、高洁、美好的心灵,具有如百合花一样美丽的人性美。

③ 题目是主题的象征。小说中表现出革命战争时期军民之间、战士之间高尚、纯洁的感情,标题象征着小说的人情美,这恰恰是小说的主题。

④ 题目使表达文雅、含蓄。小说题目一语双关(借代),使表达文雅、含蓄,体现出小说“清新、俊逸”的风格,激发了读者的阅读兴趣。

3. 小说以“百合花”为题,有什么好处?。

① 突出“新”字,更易于体现女性之美,进而以之衬托年轻通讯员的高大形象。

② 能够突出那条百合花被子的新与珍贵,更能表现她对革命的支持与对烈士的关爱,从而凸显其心灵之美。

③ 表现人性美,能为借被子、给伤员擦拭血迹等情节提供心理依据,使之更真实可信、生动感人。

④ 更易于表现借被子之难与帮忙之羞涩,从而反衬出军民之间的感情的圣洁美好,突出小说的主旨。

4. 小说的女主人公,不是姑娘,也不是大嫂,作者有意设定为新媳妇,有何妙处?请简要说明。

① 人物美。小说中新媳妇在借被子和献被子的过程中表现出纯洁善良、果断坚毅的形象特点;通讯员在小巷中扑向那冒烟乱转的手榴弹,为了保护担架队员表现出英勇无畏的精神。

② 情感美(人性美或人情美)。通讯员和新媳妇,他们都有着像百合花一样高尚、纯洁、美好的心灵,军民之间的感情也像百合花一样纯洁、高尚、美好,战士和战士之间的情感也像百合花一样纯洁、高尚、美好。

③ 语言美。不论叙述、描写还是对话,都给人一种自然、清新、柔和、优美的感觉,把一个流血牺牲的战斗故事,写得充满诗意。特别是其人物语言个性鲜明、生动传神。

5.这虽是一篇战争题材的小说,但小说却洋溢着一种美感,说说它“美”在哪里。

小说中主要的几处细节:

① 通讯员给“我”两个馒头。馒头这一细节,出现两次:第一次通讯员要回去时给“我”留下两个馒头, 说是给“我”开饭,这是他对同志的关心、体贴;而第二次是当通讯员牺牲后,“我”无意中碰到他给“我”开的饭,两个干硬的馒头,睹物思人,几小时前,通讯员的音容笑貌历历在目,如今,物存人亡,怎不让人痛心疾首?

② 通讯员衣服上撕破的洞。通讯员被门钩撕破衣服这一细节描写,前后出现了四次,第一次是抱被子时因慌张而挂破上衣;第二次是通讯员要给“我”开饭时“我”看到的;第三次是“我”看见他安详地合着眼,军装的肩头上露着那个大洞,一块布还挂在那里;最后一次是新媳妇缝那个破洞。通过这前后呼应的细节描写,一方面表现通讯员不顾个人安危,把生的希望留给别人的高贵品质;另一方面表现新媳妇对通讯员的关心、痛惜。

6.作品是如何运用细节描写为情节安排和人物塑造服务的?

③ 新媳妇的百合花新被。它在文中出现过三次,不仅起到了刻画人物的作用,说明新媳妇对解放军的真挚情感,而且巧妙地点明小说的主题:我们的战士是高尚的,他得到人民的热爱是当之无愧的。战士的高尚情操,人民对战士的赤诚感情,犹如百合花那样纯洁、美好。

总之,文中的这些细节描写不仅使作品在情节发展上前后呼应,波澜起伏,结构严谨,而且使人物个性鲜明,血肉丰满。

第一处是通讯员出场时他的枪筒里插着几根树枝作装饰点缀,在他离开时,枪筒里多了一枝野菊花。枪是战争工具,战争中谁也无心赏花,在能射出杀人子弹的枪筒里插着象征“自然与和平”的树枝与菊花,这本身就是一个鲜明的对比,让我们在无言中感受战争与和平的剧烈冲突。

第二处对比是通讯员牺牲后新媳妇与医生、“我”态度的不同。医生听了听通讯员的心脏,默默地站起身说:“不用打针了。”他是从职业的角度来做出这一决定的。对于通讯员衣服上的破洞,“我”劝道:“不要缝了。”这是从理智出发而言的。而新媳妇却拿着针“细细地、密密地缝着那个破洞”,此时,她一定想起了通讯员借被子时的腼腆与局促,临走时的狼狈模样,舍身救人的英勇无畏……也许她什么也没想,只是这样一针一线地缝着,只求内心一片安宁。这是情感与理智的鲜明对比,是情感对死亡的战胜。

7.分析小说是如何运用对比手法的。

独特的女性视角是这篇小说的一个重要特点。这个特点主要是通过“我”这个人物形象来体现的。虽然作品主要写的是通讯员和新媳妇之间的崇高情感,但是“我”是通讯员和新媳妇之间不可缺少的人物,是故事的叙述者和情节发展的重要推动者。因此,“我”不仅是作品采用第一人称叙述方式的承担者,而且也是作品中的一个艺术形象。

在去前沿包扎所的路上,“我”主动找通讯员搭话,主动认老乡,甚至问他娶媳妇了没有的言行,表现出战争年代革命队伍中的女同志特有的一种“泼辣”,是一个具有强烈性别意识的人物。

作品不仅通过“我”带有女性特征的细微观察,使通讯员和新媳妇的形象跃然纸上,而且,通过富于浪漫的想象,使作品充满抒情的色彩。比如,“我”想象的通讯员在家乡拖毛竹时的情景,充满诗情画意。

8.小说在构思布局时通过“我”来展开情节,请结合作品对“我”的作用加以分析。

①《百合花》充分运用对比、细节描写等手法来刻画人物的性格。

② 精巧严密的结构。这篇文章以小见大,构思精巧,组织严密,小说没有离奇的情节,也没有惊心动魄的冲突,采取了以人物思想感情的变化为中心展开情节的结构方法,由此细致地展示人物的精神世界,表现普通人的英雄形象。同时细节的反复出现、前后呼应,又使文气一贯到底。

③ 语言清淡质朴而富有诗意。《百合花》的语言给人一种自然、清新、柔和、优美的感觉,把一个流血牺牲的战斗故事,写得充满诗意,特别是其人物语言个性鲜明、生动传神。

9.作品不但思想内容深刻,在艺术上也有独到之处。试着加以分析。

观点一:《百合花》最与众不同的地方在于塑造了一个跟以往的小说不同的英雄形象。《百合花》中英勇牺牲的英雄不是强壮有力、英俊潇洒、学识渊博的大人物,而是一个腼腆、憨厚、稚嫩、可爱、纯真的通讯员,十九岁,参加革命以前在家帮人拖毛竹。这是多么强烈的反差!让人眼前一亮。原来英雄事迹不只是发生在伟大的人物身上,平平凡凡甚至有点傻气的通讯员也能成为英雄!

观点二:《百合花》中作者有意回避了对英雄形象的正面塑造。虽然小说写的是战争,但作者的写作动机是借对战争年代圣洁的人际感情的回忆和赞美,来表达对现实生活的感慨。因此作者有意不把作品中的主要人物写成“英雄”,或者说不把他们当作“英雄人物”来写,那连名字也没有的通讯员和新媳妇都是普通人。作者有意回避对英雄形象的正面塑造。

10.有人认为文学作品应当体现时代精神,这篇小说创作于20 世纪五六十年代,那是一个歌颂叱咤风云的英雄人物的时代,作为一篇反映战争场面的小说,它却只关注了小人物而缺少了对典型的英雄人物的塑造,对此,你有怎样的看法?请结合小说内容及作者的写作动机等加以分析说明。

知易行难,重在行动

千里之行,始于足下

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读