2022年中考语文二轮专题复习:环境描写(无答案)

文档属性

| 名称 | 2022年中考语文二轮专题复习:环境描写(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 810.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-05 10:16:19 | ||

图片预览

文档简介

初三语文专项训练之环境描写

答题思路:

环境描写的作用一般从结构和内容两个方面去分析。从结构方面主要分析它对情节的作用;从内容方面主要分析环境本身的特点,分析与人物的关系,分析对表现中心的作用。具体主要有以下几个:

结构方面:

1.为下文……做铺垫(或触景生情,引起下文的对……的回忆)。

2.推动下文……情节的发展。(前后呼应)

内容方面:

浅层:描写了……的环境(概括环境的具体内容,包括地点、天气等特点)

深层:

1.交代故事发生的时间、地点、社会背景。(三者不一定同时共存,一般在开头)

2.渲染……的环境氛围。

3.烘托(衬托)文中人物因……而产生的……心情。

4.抒发作者……的情感。

5.为中心主旨服务:体现(突出、烘托)人物……的精神品质,或文章……主旨。

【注意点】

1.以上几种作用,要结合语境,甚至要结合全文来分析,答案可能是其中的一种,也可能同时是其中的几种,一定要结合具体语言环境逐一去分析排除,千万不能浅尝辄止。

2.答题时,要注意语言的通顺和连贯,注意作用与作用之间的逻辑关系。

典型例题:

环境描写的概念判断及其作用分析。(基本题型)

例1:(2020长宁二模)文章第④⑤段的画线句都是环境描写,请分析其作用。(5分)

原文:

夜访陈寅恪先生墓

老泥伯

①临上庐山前听说,庐山植物园内有陈寅恪先生①墓。当时将信将疑,以为陈公1969年病逝于中山大学,理应葬在广州,何以埋骨于此?

②5月27日游庐山。下午两点左右,我们自含鄱口而下,正经过植物园大门。向导游和当地人打听,皆不知有陈寅恪先生墓,只说有“三老墓”,乃植物园三位创始人,非陈公也。我等信步穿行于植物园,未遇一人,亦不见有任何标识。连“三老墓”都不曾见,更觉陈公墓为讹传。

③回到宾馆,用过晚餐,天犹未晦。我闲翻起房间里的一本台历。这台历比较特别,以 “历史上的今天”来记述庐山大事件,颇能长人见识。翻到“6月16日”,赫然跳出一行字: 2003年6月16日,植物园举行陈寅恪、唐赏夫妇骨灰入土安葬仪式,命名墓葬所在山冈为“景寅山”毋庸置疑,陈公墓就在庐山植物园内,且为夫妇合葬。我急忙呼朋引伴,告知此事,众人闻之无不顿足,叹息错过。

④明日就要下山,若不即刻前往bài yè,便再无机会,而窗外夜幕渐垂,又心忧植物园闭门。正不知如何是好,同行的小魏、老岳二人自告奋勇,愿先去打探,如植物园不闭门,即致电相招。我等应允,静候消息。半小时后,小魏来电云,植物园未闭门,并已寻得陈公墓。我等闻言欣喜不已,匆匆下楼急招出租车前往。途经牯岭②,但见满街霓虹,一路笙歌,所谓“香风十里卷珠帘,正是游人欢宴时”,甜蜜与满足都弥漫在空气中……

⑤一行人来到植物园,四周皆墨,仰望天空,似有孤星数点,忽暗忽明。众人相互搀扶,从植物园办公楼前下得台阶,沿石径过两座玻璃花房,左转十余步,即到墓地。借着手机屏幕的荧光和照相机的闪光,我们总算看清了墓冢的外形。

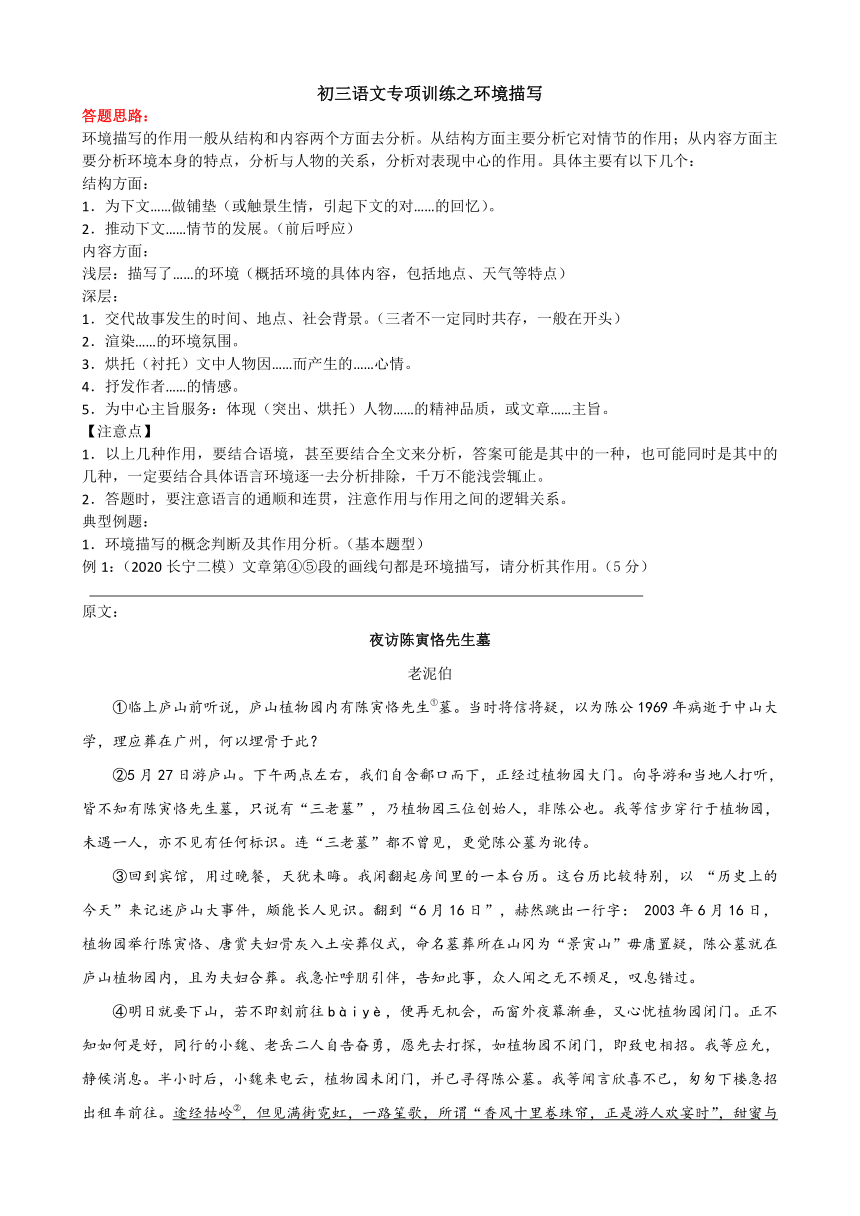

⑥这是何等简朴而又庄严的墓地!

⑦墓由几块不规则石头堆砌而成。中间一石椭圆,上书“独立之精神,自由之思想”;右竖二石,稍长者上书“陈寅恪、唐筼夫妇永眠于此”;左竖三石,由低而高依次相拥。长石背面刻有“陈流求、陈小彭、陈美延 庐山植物园 敬立 公元二〇〇三年六月十六日”等字样。

⑧行过叩拜之礼,我默立于陈公墓前。陈公三女择此清静之地安葬父母,颇见用心。陈公一生清正高洁,安息于此,不受世俗打扰,应该含笑九泉了。借茨威格在托尔斯泰墓前的赞语,这同样是“世间最美的坟墓”!③

⑨返程中,念及陈公为人为学,念其晚景凄苦无助,念斯人一去而文脉已断,又念其夫人四十天后亦魂随夫君----,不禁悲从中来,为之大恸!若能善待陈公一分,让他多著几篇文章,多教几个学生,岂不利国利天下 如此难容,天不佑我中华啊!

⑩我不信天不佑中华!先生安息于此,可静听松风浩荡,可笑看层云翻转。我坚信,“独立之精神,自由之思想”必将植根于后世每一个知识分子心中。

2.从环境描写的角度品味语言表现力。

例2:(2021杨浦二模)第④段划线句富有语言表现力,请赏析。(3分)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________原文:

感念老师

阎连科

①有一天,不知从何而来的一只小鸟落在我书房外的窗台上。我正在写作,没有介意它的存在,于是它就渴求地望着我,几声啁啾,待我抬起头来,它却抖抖羽毛,扬长而去。一切都如一次神谕的暗示,都如羊皮书上留下的一行不可解读的文字。几天之后,一场雨后,当阳光透窗而入时,我看见书房外的窗台裂缝里,横卧着一支羽毛,从羽毛的下面,小心翼翼地长出了一滴嫩黄细小的苗芽。

②我把这棵苗芽移栽到了楼下的草地。后来,它竟长成了一棵小树。

③我读小学五年级的时候,遇到了一个老师。他瘦小、干净,讲略带方言的普通话,无论是板书,还是毛笔,再或钢笔的书写,都有魏体的风骨,是那种魏、柳相糅的风度。他不光字好,课也讲得甚好,在我那时的感觉中,他的学问不仅在学校,在镇上乃至在全县都是最好的。

④每年过年的时候,村里许多体面人家,都要请他书写对联。年前的几日几夜,他写对联能写得手腕酸痛。为写对联熬至三更五更,甚或通宵,并不是件稀少的事,和农人在麦季里连夜在场上打麦一样。

⑤从小学升至初中,他还是我的语文老师。课本上有篇文章,题目好像是《列宁祭》,作者千真万确是斯大林,是斯大林写给列宁的一篇祭文,很长,三大段,数千字,是我那时学过的课文中最长的文章。老师用三个课时讲完课文以后,让我们模仿课文写篇作文,我便依葫芦画瓢地写了作文,很长,三大段,数千字,是我那时写过的最长的作文。

⑥过完周末,新一节的语文课上,老师把批改后的作文分发下来,我的作文后面有这样一行醒目的红笔批语:“你的思路开了,但长并不等于好文章。”然而,在之后不久的一次学校组织的全校优秀作文展示中,文好、字好的,都被语文老师推荐上去,挂在校园的墙壁上展出,就像旗帜在旗杆上招展飘扬一样——这其中有我的那篇最长的作文。

⑦后来,我的作文写得都很长,因为我“开了思路”。现在,我在努力把文章写短,因为我终于明白,“长并不等于好文章”。

⑧前些时,我回家乡电视台做有关我的人生与写作的电视节目,主持人突然播放片花,片花中有三个人在讲我的过去,讲我过去的学习、读书和劳作。他们分别是我的母亲、战友和我的老师。当看见这位30年前教过我4年语文的张梦庚老师出现在电视屏幕上时,我猛然哭了,眼泪夺眶而出。

⑨他已经老了,七十多岁,但依然瘦削、干净,讲略带方言的普通话。

⑩而我,是讲略带普通话的方言。

而我,已人至中年。

从家乡做完节目回到北京,天气酷热,但我楼下的那片草地却还依然旺茂。草地中的那棵小榆树,又长高了许多,在风中摇来摆去,正有几只小鸟在栖枝而歌。

(选自《土黄与草青:阎连科亲情散文》)

3.以选择题的形式考查环境描写的作用。

例3:(2021奉贤二模《父亲》)对第①段内容分析错误的一项是______(3分)

A.交代了故事发生的时间和天气的寒冷。

B. 引出下文列车上一家三口送帽子给陈星的情节。

C. 为下文火车慢吞吞地行进做了铺垫。

D. 烘托了陈星因求职受挫而产生的失落、沮丧心情。

原文:

风雪亥时归

①腊月廿八,风舞雪花。

②列车上,连过道里都塞满了人。陈星身穿旧棉袄,头戴针织帽,还是觉得有些发冷。他手里拿着一张“徐州——信阳”的火车票,满怀心事地在座位上发呆,他不知道自己是应该回家,还是不回家?

③几个月前,一个哥们儿出狱时,把在信阳的住址告诉了他。哥们儿说:“外面不好混,需要帮忙的话,就来这里找我。”陈星没有作声。哥们儿拍了拍他的肩膀,很诚恳地说:“我是说真的。我们这些人,出去就比人低一等。但在我那儿,大家都是兄弟姐妹,不会有人看不起你。”陈星听了有些心酸,默默地把地址背了下来。

④昨天,他去劳务市场打探行情,立刻明白了那哥们儿所言非虚。周围的人用异样的眼光盯着他发亮的光头和额头上的刀疤,他被盯得恨不得挖个地洞钻进去。从那里出来后,他直奔火车站买了车票,又在边上的小商场买了顶帽子,把刀疤遮了起来。

⑤火车在漫天风雪中慢吞吞地行进。邻座是一对带着小男孩的年轻夫妇,那孩子十岁光景,一会儿玩小火车,一会儿玩纸飞机,一刻也闲不下来。

⑥“嗖”的一声,纸飞机越过陈星的头顶飞上了行李架,小男孩向他投来了求助的目光。他起身站到座位上,从行李的缝隙中找出纸飞机递给小男孩。

⑦“谢谢叔叔。”小男孩说。

⑧“叔叔,你要去哪里?”小男孩问。“信阳。”他迟疑了一下说。

⑨“我们也去信阳。你家是在信阳吗?”“不是。”

⑩“那你为什么要去信阳?你过年不回家吗?”小男孩抛出来一连串问题。他有点心烦,没有回答,闭上了眼睛。

“叔叔,你是哪里人?”小男孩继续问。“别吵叔叔了,人家要休息。”孩子母亲说。小男孩很不情愿地抿住了嘴巴。不一会儿,他又自顾自玩起了溜溜球。

陈星继续想着心事。信阳,那个他从未去过的地方,却将成为他的归宿。他曾听哥们儿讲起过在信阳的经历。他们有很多人住在一起,通过内部渠道获得一些重要的投资信息,因此想多拉一些人入股。凭着过去混江湖的经验,他觉得多半是非法的传销。但他还是打算去看一下,万一不是呢?眼下,他太需要一个容身的地方了,否则自己就要在大年三十晚上流落街头了。

当然,现在还来得及补票,直接回到在孝感的老家。但是,他不确定父亲是否会接纳自己,毕竟他犯事进了牢房,给当村支书的父亲丢了脸。这么多年来,都是姐姐陪着母亲去徐州看他,父亲一次也没去过。虽然他洗心革面,在狱中通过自学还获得了中文本科文凭,但昨天的经历让他认清了现实。

“叔叔,能帮我捡一下溜溜球吗?”小男孩的声音打断了他的沉思。他弯腰去座位底下查看。就在这时,“咣当”一声,一股温热的液体从头顶沿着帽子流了下来。是牛奶打翻了!孩子母亲连忙递过来一叠纸巾,陈星本能地摘下帽子去接。照面的那一瞬间,他看到她愣了一下,手有点发抖。他垂了眼接过纸巾,默默地擦着头。气氛一下子变得很尴尬……

“咦,叔叔,你头上怎么有个疤?是不是小时候打架把头打破了?”小男孩指着他的额头问,“上学期我和班上的小虎打架,还把手臂抓破了,也有个疤。不过现在快好了。”小男孩捋了一下袖子,露出淡淡的疤痕。“后来我们被老师狠狠批评了一顿,说同学之间不要打这么凶。”陈星想起那个被自己一时冲动伤害了的年轻人,下意识地摸了下额头上的刀疤。

“后来我们就不打架了。老师说,知错能改,还是好学生。”“是啊,知错能改就好了。”他喃喃地说。

“叔叔,对不起,我把你的帽子打湿了,天气那么冷,你会着凉的。”他突然有些感动,安慰小男孩说不要紧的。

“妈妈,我们还有帽子吗?”小男孩转过头去问母亲。小男孩的母亲连忙从包里拿出了一顶深灰色的针织帽。

“这、不、不,没事,不用在意。”他结结巴巴地说。小男孩拿起帽子塞到他怀里。孩子父亲笑着对他说:“拿着吧,这个是新的。我们是做小商品批发的,成本价拿的。外面很冷,真感冒了,我们会过意不去的。”

他揉了揉眼睛,把新帽子戴到头上。

火车继续行驶着,前面就将到信阳站了。他看着窗外飞舞的雪花,觉得身上开始暖和起来了。

他想,等会儿就去找乘务员,补个票到孝感。辰时出门亥时归,刚刚好。

4.材料增删题。

例4:(2016黄浦一模《生命的轻重》)有人认为,文章第②节和后文情节的展开关系不大,可以删去。你的意见___________________________________________________________

________________________________________________________________________(4分)

原文:

①2005年,我和一些素不相识的人在丽江组成一支临时团队,计划沿滇藏线进藏。途经梅里雪山,我们在飞来寺停下去转山①。

②飞来寺海拔3400米,它可以说是朝圣路上最受垂爱的驿站,因为此处直面梅里十三峰,也是观看日照金山的最佳地点。然而,这里的气候变幻无常,雪雨阴晴全在瞬息之间。如果要徒步游览,那是需要一定体力的,健康的人都未必能够坚持下来。

③而就在此时,同行的一个北京女大学生不经意间嘀咕了一下:“哦!我的腿肿了!”声音不大,并没有引起大家的注意,近旁的我出于职业习惯,马上意识到这并非小事,于是问:“怎么会?累了?还是……”女生并不十分在意,只是淡淡地答道:“没事吧,老毛病了。我有再生障碍性贫血,在北京时几乎每个月都要去输血。”

④我一下子就抬高了声音道:“那你为什么还要到高原来?”要知道,再生障碍性贫血患者的血液携氧功能本来就很差,更何况是在高原。女生不敢抬头,嗫嚅道:“到西藏是我的人生梦想,这一路走来,非常开心,就算死在这里也是值得的。”女生的解释让我不知如何回应,我有些生气。我清楚地知道女生这样进藏是不行的,于是我当即提出要返回。

⑤我们一行共有六人,两个资深的徒步旅行者直截了当地表达了意见:“我们这样的团队本来就是临时组合的,每个人都清楚自己在做什么。她已经成年,应该对自己的行为负责,她应该自己回去而不影响别人。”两个广州游客相视片刻后耸了耸肩,表示无所谓。藏族向导扎西面色凝重地同意返回迪庆,说那里有医院。大家争论了很久也没有达成一致,而那个女生一直沉默着,只是呼吸越发的沉重困难,似乎又感冒了。我迟疑了片刻,决定和向导扎西一起带女生离开。女生还有些抗拒,可吃力的呼吸已经让她没有了争辩的力气。

⑥我们轮流背着女生下山,赶回德钦时已是黄昏。终于,我们找到一家医院,当时女生已经站不起来了,情况看起来很严重。我扯着嗓子喊了好一会儿,才出来一个中年人,他挽着裤腿,手里拿着螺丝刀,似乎刚才正在修理什么。

⑦“医生呢?”我问。

⑧他说:“我就是。”

⑨我很着急:“这个女生患有贫血,现在可能需要吸氧。”

⑩他答道:“我们这里没有吸氧机。”

我抱起女生扭头就走,看来必须要回香格里拉了,女孩几乎毫无知觉,无力地伏在我的背上。我们连夜踏上归途,顾不得疲累,也忘记了特殊环境下自己的种种不适,一路紧赶慢赶地到了当地最大的迪庆自治州医院。值班的是位年纪和我相仿的男医生。

“大夫,我也是医生,这个女生患有‘再障’,她可能需要吸氧。”

男医生不语,掏出处方纸,刷刷写了几笔,我接过来一看,是吸氧需要的费用——显然,要先付钱才能吸氧。

“同志,那能不能给她查一下血常规?”我又问道。

他不慌不忙地说:“血常规明天早上可以查,下午5点左右可以出报告。”

我一下醒悟过来:这是在藏区!如果是北京,医院一般十分钟就可以出报告,可此刻我们唯一能做的就是等待。

那是一个漫漫长夜。所幸,女孩当夜病情平稳,第二天我们把她送上回丽江的班车,我只记得她隔着车窗的眼神,很复杂。从此我们再无联系。

之后多年,我一直对那几个医生同行的态度耿耿于怀。

后来,我很多次参加了这样的徒步旅行,走过无人区,登过雪山;我还选修了户外运动课,结识了专业运动员,直到那时我才体会到,对自己生命的尊重,也就是对整个团队的负责以及对他人生命的尊重。在通往珠峰的道路旁,散落着许多逝者的遗骸,后来者经过时莫不心存敬畏。但多年已过,却无人能将这些遗骸带回故里,因为,那必将冒着极大的风险,甚至会付出生命的代价。

在极端环境下挽救生命是如此不易,但如果是一个连自己的生命都不珍惜的人,别人又何苦冒险去保护她呢?我不知道那个女生后来怎样,我也不知道那次经历对于她的影响,我只希望,她一切安好。(文章有改动)

【注释】①转山:藏族人表示虔诚的一种方式,是盛行于西藏等地区的庄严而又神圣的宗教活动仪式。步行甚至一路磕头,围着圣山,转一圈,或多圈。信徒们相信绕神山转可以洗清一生罪孽,转山朝圣者年年不断。

5.划线句或语段传递的信息是什么。

例5:(2014外省市中考《雨夜的灯光》)从全文看,第2段划线句传递给我们的信息是

________________________________________________________________________(3分)

原文:

①八岁那年,我跟着父亲赶集卖黄豆。黄豆并不好卖,直到下午,父亲才卖出去十几斤。

②开始散集了,集市上的人少了许多。天边的云越来越多,间或还会响起一记惊雷。我扯着父亲的衣角,催促道:“爸,快要下雨了,我们赶紧回家吧!”

③雨落下来,父亲把蛇皮袋扎好,架上自行车,带我到一个屋檐下避雨。我们俩眼巴巴地看着大雨倾盆而下,不知何时才能回家。

④夜幕降临,风停雨歇,空气里都是湿透的烂泥味。一脚踩在地上,泥水直往裤脚里倒灌。父亲坚定地喊了一声:“回家!”他把我放在自行车横粱上,骑着自行车,摸黑往家赶。走出去大约十里地,路两旁已很难见到灯光,耳朵里除了夜鸟的叫声就只剩风声了。

⑤山道经雨一淋,红土变成黏泥。父亲累得气喘吁吁,再怎么用力,行进起来也是慢如蜗牛。父亲把我从车上抱了下来,让我帮着推车。

⑥一路跌跌撞撞,我们来到了一个让人胆战心惊的三岔路口。这附近遍地坟场,林间的猫头鹰像孩子哭似的鸣叫着,吓得我几乎丢了魂。我赶紧抓牢父亲的衣襟,带着哭腔说:“爸,我怕……”“别怕,跟着我走!只是鸟叫,有什么可怕的!”父亲抓住我的手,安慰着。

⑦不知什么时候,我们前方亮起一盏马灯,暖暖的,亮亮的,像是升在林间空中的一轮明月。

⑧“你们去哪儿呀?”光亮后面的人影问。“陈坊。”父亲应声答道。“你儿子多大了?”那人又问。“八岁。”父亲答。

⑨“我送送你们吧!”

⑩两人一问一答,把寂静的夜衬得更加寂静。

⑾一路上,那人和我们讲起他儿子的故事。

⑿那年,他儿子也是八岁,一次突然高烧不退,他和孩子的妈妈连夜送儿子去山下的医疗站。因为走得急,忘了带马灯。那天夜里也下了一场大雨,道路泥泞难行。一家人摸黑赶路的时候,不小心跌倒在沟边的岩石上,儿子竟被摔坏了头,,至今反应还很迟钝。

⒀“我不希望再有人在这条山道上摔倒。一到雨夜,没什么事,我就打着马灯出来看看,好让路过的人能看清前面的路。这条路上满是泥巴,路边沟沟坎坎全是硬硬的岩石,要是摔倒了,可真危险啊!”他边走边说。

⒁走了大约五里山路,我的双脚实在酸痛得不行了,就向父亲直嚷嚷:“爸,我脚疼,走不动了!”父亲一边吃力地推车,一边安慰我说:“就快到了!”那人二话没说,竟半蹲着让我趴到他背上。他直起腰的时候,对我说:“我儿子,当时也是你这么大!”然后就一路背着我走。黑夜里,我定定地看着马灯前面那一缕温暖的灯光,把淡红的软泥照得亮亮堂堂,而他一脚踩下去,温暖的灯光里便飞溅起一串红泥来。夜风吹起,让人顿感一阵凉意,我紧紧地贴在他的背上,感受到他后背的温热,心里也热乎乎的。

⒂走出山林,父亲向打马灯的男人道谢。这时,我才看清了他的脸:黑黑的眉毛,浓浓的胡须,一双深邃的眼睛,仿佛流尽了泪……

⒃多少年过去了,那一路的灯光总让我感到那样的温暖,那样的难以忘怀。

四、迁移练习:

(一)爱是一朵无声花

①二十三年前,我在乡里邮局工作。

②那是一个冬日的下午。邮局外,鹅毛般的大雪纷纷扬扬下了一天一夜,整个世界都是白色的。风,更是一刀一刀地呼啸而过,寒意侵入每个人的骨子里。而邮局里,我和几个同事也被冻得脚不停跺着地。雪太大,来办业务的人寥寥无几。我一个人呆在办业务的窗口,无所事事,索性就看起了报纸。

③近四点的时候,外面突然挟风裹雪地刮进来一个“雪人”,一进门便噼里啪啦地拍打着身上的雪花。我被响声惊动,抬眼一看,原来是一个年龄在六十上下的老妇人。如此寒冷的天气,老妇人的衣着颇显单薄,一边不断搓着双手,一边哈着气。

④她走近窗口,轻声问:“拍电报是这里吗?”我点点头。“多少钱?”她弱弱地问。 “一毛五一个字。”我说,然后看她一身颇为寒碜的衣服,又追问了一句,“你要发电报?”

⑤要知道,在那个年代里,若非太紧急的事情,一般老百姓是舍不得花钱拍电报的。

⑥“嗯。”老妇人点点头,听了我报的价格,短暂的一愕。接着,摩挲地从口袋里拿出一个纸包,慢慢地打开一层又一层的纸,才露出里面躺着的平整的毛票子,说:“我儿子在东北当兵,好久没联系了哩。现在这里都这么冷,东北怕是更冷了。我想发个电报,给他提个醒儿。”

⑦我心里一暖,放下了报纸,便细细端详起眼前的这个老妇人。她满脸的皱褶,像是被岁月的犁铧耕耘过无数次……我突然想起家中的老母,和眼前的她竟是如此相像。

⑧“大娘,您要发什么内容?”我问她,“字数越少,越省钱。”我提醒了她一句。老妇人思索了一阵子才说:“你就告诉他,天气变冷了,要记得多穿衣服。还要告诉他,我很想他。”老妇人说完,自己在心底核算了一下,补充说,“十六七个字,是吧?”

⑨我按照她要表达的意思,在心底默算一下,还真是。就觉得语言不够简洁,便对她说:“大娘,您看‘天冷,多加衣’这几个字可以不?简洁,意思又表达了出来,而且省钱。”

⑩老妇人一听,显得很高兴,刚准备点头之际,突然又想起了什么,说:“你得告诉他,我这个当妈的很想他。在后面加四个字——妈很想你。”

⑾我笑了:“看您说的,这世上哪有母亲不想儿女的呢。您哪,不说这四个字,您儿子也知道您想他,何必浪费这四个字的钱呢,六毛呢。”我特意把“六毛”两个字加重了语气。

⑿老妇人稍微犹豫了一下,显然她被我说的“六毛钱”给打动了。但转瞬间,她改变了主意。“不!”老妇人坚持要加上这四个字,还说,“我就怕他不知道我想他呢。”老妇人一边说,一边把钱数好了,颤巍巍地从窗口递给我,在我接钱的那一瞬间,老妇人忽然轻轻握住我的手,说:“同志,我真的好想我儿呢!”

⒀我猛然感觉到,整个冬天的寒意好像蓦然没了踪迹。只觉得,老妇人那略微冰凉的手掌间,传来的是一阵又一阵的鸟语花香。温暖,瞬间就在我心头铺展开来。

⒁原来,我们一直都觉得父母对我们的思念,是理所当然的。却很久都没有明白,母亲对我们的思念,一直在我们的理解之外,像是一朵潜滋暗长的花儿,一直在无声中惊艳,于沉默中盛放。

题目:第②段画线句在文中的作用_______________________________________________

________________________________________________________________________(3分)

(二)童年随之而去

⑴不满十岁,我已知“寺”、“庙”、“院”、“殿”、“观”、“宫”、“庵”的分别。

⑵我随着母亲和一大串姑妈舅妈姨妈上摩安山去做佛事。将近山顶的“睡狮庵”,我问道:“就是这里啊?是叫尼姑做道场啊?”母亲说:“不噢,这里的当家和尚是个大法师。”我更诧异了:“那,怎么住在庵里呢?睡狮庵!”

⑶庵门也平常,一入内,气象十分恢宏,俨然一座尊荣古刹。我目不暇给,忘了“庵”字之谜。母亲是为了祭祖,才来山上做佛事,说是要七七四十九天才功德圆满。

⑷最后一天,我跪在大殿里捧个木盘,静等法师念“疏头” ①。屈膝在袈裟经幡丛里,我却对站在右边的和尚的吟诵发生了兴趣。

⑸“……唉吉江省立桐桑县清风乡二十唉四度,索度明王侍耐唉嗳啊唉押,唉嗳……”

⑹我暗笑,原来那黄纸折成的“疏头”上,竟写明地址呢,可是“二十四度”是什么?……因为胡思乱想,就不觉到了终局。我奔回来向母亲交差,还得意地说:“这疏头上还有地址,是寄给阎罗王收的。”

⑺没想到围着母亲的那群姑妈舅妈姨妈们大事调侃:?

⑻“哎哟!十岁的孩子已经听得懂和尚念经了,将来不得了啊!”

⑼“举人老爷的得意门生嘛!”

⑽那举人老爷,是前清的饱学鸿儒,我的家庭教师。那时代,尤其是我家吧,“禁书”的范围之广,连唐诗宋词也不准上桌,说:“还早。”所以一本《历代名窑释》中的两句“雨过天青云开处,者般颜色做将来”,我就觉得清新有味道,琅琅上口。某日对着案头一只青瓷水盂,不觉漏了嘴,老夫子竟听见了,训道:“哪里来的歪诗,以后不可吟风弄月,丧志的呢!”

⑾我怕作文章,老夫子出的题,常令人不知所云。于是,我只好瞎凑,凑一阵,算算字数,再凑,凑到将近两百,“轻舟已过万重山”。等到卷子发回,朱笔圈改得“__________”,我又羞又恨,既而又幸灾乐祸:也好,老夫子自家出题自家做。我去其恶评誊录一遍,备着母亲查看——果然,一日,母亲阅毕,微笑道:“也亏你胡诌得还通顺,就是欠警策。”我心中暗笑老夫子被母亲指为“胡诌”,没有警句。

⑿上船,回家啰!回望了一眼睡狮庵,和尚住在尼姑庵里?庵是小的啊,怎么有这样大的庵呢?这些人都不问问。

⒀满船的人兴奋地等待解缆起篙时,我蓦地跳起:“碗!”

⒁那碗却有来历。我起初不愿吃斋,老法师特意赠我一只名窑的小盂,青蓝得十分可爱,盛来的饭,似乎变得可口了。母亲说:“这是越窑,只有大当家和尚才拿得出这样的宝贝,小心摔破了。”每次餐毕,我自去泉边洗净,藏好。临走的那晚,我用棉纸包了,放在枕边。不料还是忘了。

⒂我走过正待抽落的跳板,登岸,坐在系缆的树桩上,低头凝视河水。母亲轻声吩咐一个船夫,那小伙子三脚两步飞过跳板,上山了。

⒃我不知道上山下山要花这么长的时间……那船夫终于奔近来,憨笑着伸手入怀,掏出那只碗——我双手接过,谢了他。捧着,走过跳板。

⒄一阵摇晃,渐闻橹声欸乃①,碧波像大匹软缎,荡漾舒展,船头的水声,船梢摇橹者的断续语声,显得异样地宁适。我独自靠前舷而坐。两岸山色苍翠,水里的倒影鲜活闪袅,迎面的风又暖又凉。

⒅河面渐宽,山也平下来了,我想把碗洗一洗。用碗舀了河水顺手泼去,阳光照得水沫晶亮如珠……我站起来,可以泼得远些——脱手,碗飞掉了!那碗在急旋中平平着水,像一片断梗的小荷叶,浮着,向船后渐远渐远……我望着望不见的东西——醒不过来了。

⒆母亲出舱来,我告诉了她。“有人会捞得的,就是沉了,将来有人会捞起来的。只要不碎就好……这种事以后多着呢。”

⒇最后一句很轻很轻,什么意思?那时,那浮氽的碗,随之而去的是我的童年。

【注】①疏头:旧时向鬼神祈福的祝文。②欸乃(ǎinǎi):象声词。摇橹声。

题目:第⒄段主要运用了______________描写。此描写方法在文中的作用是_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答题思路:

环境描写的作用一般从结构和内容两个方面去分析。从结构方面主要分析它对情节的作用;从内容方面主要分析环境本身的特点,分析与人物的关系,分析对表现中心的作用。具体主要有以下几个:

结构方面:

1.为下文……做铺垫(或触景生情,引起下文的对……的回忆)。

2.推动下文……情节的发展。(前后呼应)

内容方面:

浅层:描写了……的环境(概括环境的具体内容,包括地点、天气等特点)

深层:

1.交代故事发生的时间、地点、社会背景。(三者不一定同时共存,一般在开头)

2.渲染……的环境氛围。

3.烘托(衬托)文中人物因……而产生的……心情。

4.抒发作者……的情感。

5.为中心主旨服务:体现(突出、烘托)人物……的精神品质,或文章……主旨。

【注意点】

1.以上几种作用,要结合语境,甚至要结合全文来分析,答案可能是其中的一种,也可能同时是其中的几种,一定要结合具体语言环境逐一去分析排除,千万不能浅尝辄止。

2.答题时,要注意语言的通顺和连贯,注意作用与作用之间的逻辑关系。

典型例题:

环境描写的概念判断及其作用分析。(基本题型)

例1:(2020长宁二模)文章第④⑤段的画线句都是环境描写,请分析其作用。(5分)

原文:

夜访陈寅恪先生墓

老泥伯

①临上庐山前听说,庐山植物园内有陈寅恪先生①墓。当时将信将疑,以为陈公1969年病逝于中山大学,理应葬在广州,何以埋骨于此?

②5月27日游庐山。下午两点左右,我们自含鄱口而下,正经过植物园大门。向导游和当地人打听,皆不知有陈寅恪先生墓,只说有“三老墓”,乃植物园三位创始人,非陈公也。我等信步穿行于植物园,未遇一人,亦不见有任何标识。连“三老墓”都不曾见,更觉陈公墓为讹传。

③回到宾馆,用过晚餐,天犹未晦。我闲翻起房间里的一本台历。这台历比较特别,以 “历史上的今天”来记述庐山大事件,颇能长人见识。翻到“6月16日”,赫然跳出一行字: 2003年6月16日,植物园举行陈寅恪、唐赏夫妇骨灰入土安葬仪式,命名墓葬所在山冈为“景寅山”毋庸置疑,陈公墓就在庐山植物园内,且为夫妇合葬。我急忙呼朋引伴,告知此事,众人闻之无不顿足,叹息错过。

④明日就要下山,若不即刻前往bài yè,便再无机会,而窗外夜幕渐垂,又心忧植物园闭门。正不知如何是好,同行的小魏、老岳二人自告奋勇,愿先去打探,如植物园不闭门,即致电相招。我等应允,静候消息。半小时后,小魏来电云,植物园未闭门,并已寻得陈公墓。我等闻言欣喜不已,匆匆下楼急招出租车前往。途经牯岭②,但见满街霓虹,一路笙歌,所谓“香风十里卷珠帘,正是游人欢宴时”,甜蜜与满足都弥漫在空气中……

⑤一行人来到植物园,四周皆墨,仰望天空,似有孤星数点,忽暗忽明。众人相互搀扶,从植物园办公楼前下得台阶,沿石径过两座玻璃花房,左转十余步,即到墓地。借着手机屏幕的荧光和照相机的闪光,我们总算看清了墓冢的外形。

⑥这是何等简朴而又庄严的墓地!

⑦墓由几块不规则石头堆砌而成。中间一石椭圆,上书“独立之精神,自由之思想”;右竖二石,稍长者上书“陈寅恪、唐筼夫妇永眠于此”;左竖三石,由低而高依次相拥。长石背面刻有“陈流求、陈小彭、陈美延 庐山植物园 敬立 公元二〇〇三年六月十六日”等字样。

⑧行过叩拜之礼,我默立于陈公墓前。陈公三女择此清静之地安葬父母,颇见用心。陈公一生清正高洁,安息于此,不受世俗打扰,应该含笑九泉了。借茨威格在托尔斯泰墓前的赞语,这同样是“世间最美的坟墓”!③

⑨返程中,念及陈公为人为学,念其晚景凄苦无助,念斯人一去而文脉已断,又念其夫人四十天后亦魂随夫君----,不禁悲从中来,为之大恸!若能善待陈公一分,让他多著几篇文章,多教几个学生,岂不利国利天下 如此难容,天不佑我中华啊!

⑩我不信天不佑中华!先生安息于此,可静听松风浩荡,可笑看层云翻转。我坚信,“独立之精神,自由之思想”必将植根于后世每一个知识分子心中。

2.从环境描写的角度品味语言表现力。

例2:(2021杨浦二模)第④段划线句富有语言表现力,请赏析。(3分)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________原文:

感念老师

阎连科

①有一天,不知从何而来的一只小鸟落在我书房外的窗台上。我正在写作,没有介意它的存在,于是它就渴求地望着我,几声啁啾,待我抬起头来,它却抖抖羽毛,扬长而去。一切都如一次神谕的暗示,都如羊皮书上留下的一行不可解读的文字。几天之后,一场雨后,当阳光透窗而入时,我看见书房外的窗台裂缝里,横卧着一支羽毛,从羽毛的下面,小心翼翼地长出了一滴嫩黄细小的苗芽。

②我把这棵苗芽移栽到了楼下的草地。后来,它竟长成了一棵小树。

③我读小学五年级的时候,遇到了一个老师。他瘦小、干净,讲略带方言的普通话,无论是板书,还是毛笔,再或钢笔的书写,都有魏体的风骨,是那种魏、柳相糅的风度。他不光字好,课也讲得甚好,在我那时的感觉中,他的学问不仅在学校,在镇上乃至在全县都是最好的。

④每年过年的时候,村里许多体面人家,都要请他书写对联。年前的几日几夜,他写对联能写得手腕酸痛。为写对联熬至三更五更,甚或通宵,并不是件稀少的事,和农人在麦季里连夜在场上打麦一样。

⑤从小学升至初中,他还是我的语文老师。课本上有篇文章,题目好像是《列宁祭》,作者千真万确是斯大林,是斯大林写给列宁的一篇祭文,很长,三大段,数千字,是我那时学过的课文中最长的文章。老师用三个课时讲完课文以后,让我们模仿课文写篇作文,我便依葫芦画瓢地写了作文,很长,三大段,数千字,是我那时写过的最长的作文。

⑥过完周末,新一节的语文课上,老师把批改后的作文分发下来,我的作文后面有这样一行醒目的红笔批语:“你的思路开了,但长并不等于好文章。”然而,在之后不久的一次学校组织的全校优秀作文展示中,文好、字好的,都被语文老师推荐上去,挂在校园的墙壁上展出,就像旗帜在旗杆上招展飘扬一样——这其中有我的那篇最长的作文。

⑦后来,我的作文写得都很长,因为我“开了思路”。现在,我在努力把文章写短,因为我终于明白,“长并不等于好文章”。

⑧前些时,我回家乡电视台做有关我的人生与写作的电视节目,主持人突然播放片花,片花中有三个人在讲我的过去,讲我过去的学习、读书和劳作。他们分别是我的母亲、战友和我的老师。当看见这位30年前教过我4年语文的张梦庚老师出现在电视屏幕上时,我猛然哭了,眼泪夺眶而出。

⑨他已经老了,七十多岁,但依然瘦削、干净,讲略带方言的普通话。

⑩而我,是讲略带普通话的方言。

而我,已人至中年。

从家乡做完节目回到北京,天气酷热,但我楼下的那片草地却还依然旺茂。草地中的那棵小榆树,又长高了许多,在风中摇来摆去,正有几只小鸟在栖枝而歌。

(选自《土黄与草青:阎连科亲情散文》)

3.以选择题的形式考查环境描写的作用。

例3:(2021奉贤二模《父亲》)对第①段内容分析错误的一项是______(3分)

A.交代了故事发生的时间和天气的寒冷。

B. 引出下文列车上一家三口送帽子给陈星的情节。

C. 为下文火车慢吞吞地行进做了铺垫。

D. 烘托了陈星因求职受挫而产生的失落、沮丧心情。

原文:

风雪亥时归

①腊月廿八,风舞雪花。

②列车上,连过道里都塞满了人。陈星身穿旧棉袄,头戴针织帽,还是觉得有些发冷。他手里拿着一张“徐州——信阳”的火车票,满怀心事地在座位上发呆,他不知道自己是应该回家,还是不回家?

③几个月前,一个哥们儿出狱时,把在信阳的住址告诉了他。哥们儿说:“外面不好混,需要帮忙的话,就来这里找我。”陈星没有作声。哥们儿拍了拍他的肩膀,很诚恳地说:“我是说真的。我们这些人,出去就比人低一等。但在我那儿,大家都是兄弟姐妹,不会有人看不起你。”陈星听了有些心酸,默默地把地址背了下来。

④昨天,他去劳务市场打探行情,立刻明白了那哥们儿所言非虚。周围的人用异样的眼光盯着他发亮的光头和额头上的刀疤,他被盯得恨不得挖个地洞钻进去。从那里出来后,他直奔火车站买了车票,又在边上的小商场买了顶帽子,把刀疤遮了起来。

⑤火车在漫天风雪中慢吞吞地行进。邻座是一对带着小男孩的年轻夫妇,那孩子十岁光景,一会儿玩小火车,一会儿玩纸飞机,一刻也闲不下来。

⑥“嗖”的一声,纸飞机越过陈星的头顶飞上了行李架,小男孩向他投来了求助的目光。他起身站到座位上,从行李的缝隙中找出纸飞机递给小男孩。

⑦“谢谢叔叔。”小男孩说。

⑧“叔叔,你要去哪里?”小男孩问。“信阳。”他迟疑了一下说。

⑨“我们也去信阳。你家是在信阳吗?”“不是。”

⑩“那你为什么要去信阳?你过年不回家吗?”小男孩抛出来一连串问题。他有点心烦,没有回答,闭上了眼睛。

“叔叔,你是哪里人?”小男孩继续问。“别吵叔叔了,人家要休息。”孩子母亲说。小男孩很不情愿地抿住了嘴巴。不一会儿,他又自顾自玩起了溜溜球。

陈星继续想着心事。信阳,那个他从未去过的地方,却将成为他的归宿。他曾听哥们儿讲起过在信阳的经历。他们有很多人住在一起,通过内部渠道获得一些重要的投资信息,因此想多拉一些人入股。凭着过去混江湖的经验,他觉得多半是非法的传销。但他还是打算去看一下,万一不是呢?眼下,他太需要一个容身的地方了,否则自己就要在大年三十晚上流落街头了。

当然,现在还来得及补票,直接回到在孝感的老家。但是,他不确定父亲是否会接纳自己,毕竟他犯事进了牢房,给当村支书的父亲丢了脸。这么多年来,都是姐姐陪着母亲去徐州看他,父亲一次也没去过。虽然他洗心革面,在狱中通过自学还获得了中文本科文凭,但昨天的经历让他认清了现实。

“叔叔,能帮我捡一下溜溜球吗?”小男孩的声音打断了他的沉思。他弯腰去座位底下查看。就在这时,“咣当”一声,一股温热的液体从头顶沿着帽子流了下来。是牛奶打翻了!孩子母亲连忙递过来一叠纸巾,陈星本能地摘下帽子去接。照面的那一瞬间,他看到她愣了一下,手有点发抖。他垂了眼接过纸巾,默默地擦着头。气氛一下子变得很尴尬……

“咦,叔叔,你头上怎么有个疤?是不是小时候打架把头打破了?”小男孩指着他的额头问,“上学期我和班上的小虎打架,还把手臂抓破了,也有个疤。不过现在快好了。”小男孩捋了一下袖子,露出淡淡的疤痕。“后来我们被老师狠狠批评了一顿,说同学之间不要打这么凶。”陈星想起那个被自己一时冲动伤害了的年轻人,下意识地摸了下额头上的刀疤。

“后来我们就不打架了。老师说,知错能改,还是好学生。”“是啊,知错能改就好了。”他喃喃地说。

“叔叔,对不起,我把你的帽子打湿了,天气那么冷,你会着凉的。”他突然有些感动,安慰小男孩说不要紧的。

“妈妈,我们还有帽子吗?”小男孩转过头去问母亲。小男孩的母亲连忙从包里拿出了一顶深灰色的针织帽。

“这、不、不,没事,不用在意。”他结结巴巴地说。小男孩拿起帽子塞到他怀里。孩子父亲笑着对他说:“拿着吧,这个是新的。我们是做小商品批发的,成本价拿的。外面很冷,真感冒了,我们会过意不去的。”

他揉了揉眼睛,把新帽子戴到头上。

火车继续行驶着,前面就将到信阳站了。他看着窗外飞舞的雪花,觉得身上开始暖和起来了。

他想,等会儿就去找乘务员,补个票到孝感。辰时出门亥时归,刚刚好。

4.材料增删题。

例4:(2016黄浦一模《生命的轻重》)有人认为,文章第②节和后文情节的展开关系不大,可以删去。你的意见___________________________________________________________

________________________________________________________________________(4分)

原文:

①2005年,我和一些素不相识的人在丽江组成一支临时团队,计划沿滇藏线进藏。途经梅里雪山,我们在飞来寺停下去转山①。

②飞来寺海拔3400米,它可以说是朝圣路上最受垂爱的驿站,因为此处直面梅里十三峰,也是观看日照金山的最佳地点。然而,这里的气候变幻无常,雪雨阴晴全在瞬息之间。如果要徒步游览,那是需要一定体力的,健康的人都未必能够坚持下来。

③而就在此时,同行的一个北京女大学生不经意间嘀咕了一下:“哦!我的腿肿了!”声音不大,并没有引起大家的注意,近旁的我出于职业习惯,马上意识到这并非小事,于是问:“怎么会?累了?还是……”女生并不十分在意,只是淡淡地答道:“没事吧,老毛病了。我有再生障碍性贫血,在北京时几乎每个月都要去输血。”

④我一下子就抬高了声音道:“那你为什么还要到高原来?”要知道,再生障碍性贫血患者的血液携氧功能本来就很差,更何况是在高原。女生不敢抬头,嗫嚅道:“到西藏是我的人生梦想,这一路走来,非常开心,就算死在这里也是值得的。”女生的解释让我不知如何回应,我有些生气。我清楚地知道女生这样进藏是不行的,于是我当即提出要返回。

⑤我们一行共有六人,两个资深的徒步旅行者直截了当地表达了意见:“我们这样的团队本来就是临时组合的,每个人都清楚自己在做什么。她已经成年,应该对自己的行为负责,她应该自己回去而不影响别人。”两个广州游客相视片刻后耸了耸肩,表示无所谓。藏族向导扎西面色凝重地同意返回迪庆,说那里有医院。大家争论了很久也没有达成一致,而那个女生一直沉默着,只是呼吸越发的沉重困难,似乎又感冒了。我迟疑了片刻,决定和向导扎西一起带女生离开。女生还有些抗拒,可吃力的呼吸已经让她没有了争辩的力气。

⑥我们轮流背着女生下山,赶回德钦时已是黄昏。终于,我们找到一家医院,当时女生已经站不起来了,情况看起来很严重。我扯着嗓子喊了好一会儿,才出来一个中年人,他挽着裤腿,手里拿着螺丝刀,似乎刚才正在修理什么。

⑦“医生呢?”我问。

⑧他说:“我就是。”

⑨我很着急:“这个女生患有贫血,现在可能需要吸氧。”

⑩他答道:“我们这里没有吸氧机。”

我抱起女生扭头就走,看来必须要回香格里拉了,女孩几乎毫无知觉,无力地伏在我的背上。我们连夜踏上归途,顾不得疲累,也忘记了特殊环境下自己的种种不适,一路紧赶慢赶地到了当地最大的迪庆自治州医院。值班的是位年纪和我相仿的男医生。

“大夫,我也是医生,这个女生患有‘再障’,她可能需要吸氧。”

男医生不语,掏出处方纸,刷刷写了几笔,我接过来一看,是吸氧需要的费用——显然,要先付钱才能吸氧。

“同志,那能不能给她查一下血常规?”我又问道。

他不慌不忙地说:“血常规明天早上可以查,下午5点左右可以出报告。”

我一下醒悟过来:这是在藏区!如果是北京,医院一般十分钟就可以出报告,可此刻我们唯一能做的就是等待。

那是一个漫漫长夜。所幸,女孩当夜病情平稳,第二天我们把她送上回丽江的班车,我只记得她隔着车窗的眼神,很复杂。从此我们再无联系。

之后多年,我一直对那几个医生同行的态度耿耿于怀。

后来,我很多次参加了这样的徒步旅行,走过无人区,登过雪山;我还选修了户外运动课,结识了专业运动员,直到那时我才体会到,对自己生命的尊重,也就是对整个团队的负责以及对他人生命的尊重。在通往珠峰的道路旁,散落着许多逝者的遗骸,后来者经过时莫不心存敬畏。但多年已过,却无人能将这些遗骸带回故里,因为,那必将冒着极大的风险,甚至会付出生命的代价。

在极端环境下挽救生命是如此不易,但如果是一个连自己的生命都不珍惜的人,别人又何苦冒险去保护她呢?我不知道那个女生后来怎样,我也不知道那次经历对于她的影响,我只希望,她一切安好。(文章有改动)

【注释】①转山:藏族人表示虔诚的一种方式,是盛行于西藏等地区的庄严而又神圣的宗教活动仪式。步行甚至一路磕头,围着圣山,转一圈,或多圈。信徒们相信绕神山转可以洗清一生罪孽,转山朝圣者年年不断。

5.划线句或语段传递的信息是什么。

例5:(2014外省市中考《雨夜的灯光》)从全文看,第2段划线句传递给我们的信息是

________________________________________________________________________(3分)

原文:

①八岁那年,我跟着父亲赶集卖黄豆。黄豆并不好卖,直到下午,父亲才卖出去十几斤。

②开始散集了,集市上的人少了许多。天边的云越来越多,间或还会响起一记惊雷。我扯着父亲的衣角,催促道:“爸,快要下雨了,我们赶紧回家吧!”

③雨落下来,父亲把蛇皮袋扎好,架上自行车,带我到一个屋檐下避雨。我们俩眼巴巴地看着大雨倾盆而下,不知何时才能回家。

④夜幕降临,风停雨歇,空气里都是湿透的烂泥味。一脚踩在地上,泥水直往裤脚里倒灌。父亲坚定地喊了一声:“回家!”他把我放在自行车横粱上,骑着自行车,摸黑往家赶。走出去大约十里地,路两旁已很难见到灯光,耳朵里除了夜鸟的叫声就只剩风声了。

⑤山道经雨一淋,红土变成黏泥。父亲累得气喘吁吁,再怎么用力,行进起来也是慢如蜗牛。父亲把我从车上抱了下来,让我帮着推车。

⑥一路跌跌撞撞,我们来到了一个让人胆战心惊的三岔路口。这附近遍地坟场,林间的猫头鹰像孩子哭似的鸣叫着,吓得我几乎丢了魂。我赶紧抓牢父亲的衣襟,带着哭腔说:“爸,我怕……”“别怕,跟着我走!只是鸟叫,有什么可怕的!”父亲抓住我的手,安慰着。

⑦不知什么时候,我们前方亮起一盏马灯,暖暖的,亮亮的,像是升在林间空中的一轮明月。

⑧“你们去哪儿呀?”光亮后面的人影问。“陈坊。”父亲应声答道。“你儿子多大了?”那人又问。“八岁。”父亲答。

⑨“我送送你们吧!”

⑩两人一问一答,把寂静的夜衬得更加寂静。

⑾一路上,那人和我们讲起他儿子的故事。

⑿那年,他儿子也是八岁,一次突然高烧不退,他和孩子的妈妈连夜送儿子去山下的医疗站。因为走得急,忘了带马灯。那天夜里也下了一场大雨,道路泥泞难行。一家人摸黑赶路的时候,不小心跌倒在沟边的岩石上,儿子竟被摔坏了头,,至今反应还很迟钝。

⒀“我不希望再有人在这条山道上摔倒。一到雨夜,没什么事,我就打着马灯出来看看,好让路过的人能看清前面的路。这条路上满是泥巴,路边沟沟坎坎全是硬硬的岩石,要是摔倒了,可真危险啊!”他边走边说。

⒁走了大约五里山路,我的双脚实在酸痛得不行了,就向父亲直嚷嚷:“爸,我脚疼,走不动了!”父亲一边吃力地推车,一边安慰我说:“就快到了!”那人二话没说,竟半蹲着让我趴到他背上。他直起腰的时候,对我说:“我儿子,当时也是你这么大!”然后就一路背着我走。黑夜里,我定定地看着马灯前面那一缕温暖的灯光,把淡红的软泥照得亮亮堂堂,而他一脚踩下去,温暖的灯光里便飞溅起一串红泥来。夜风吹起,让人顿感一阵凉意,我紧紧地贴在他的背上,感受到他后背的温热,心里也热乎乎的。

⒂走出山林,父亲向打马灯的男人道谢。这时,我才看清了他的脸:黑黑的眉毛,浓浓的胡须,一双深邃的眼睛,仿佛流尽了泪……

⒃多少年过去了,那一路的灯光总让我感到那样的温暖,那样的难以忘怀。

四、迁移练习:

(一)爱是一朵无声花

①二十三年前,我在乡里邮局工作。

②那是一个冬日的下午。邮局外,鹅毛般的大雪纷纷扬扬下了一天一夜,整个世界都是白色的。风,更是一刀一刀地呼啸而过,寒意侵入每个人的骨子里。而邮局里,我和几个同事也被冻得脚不停跺着地。雪太大,来办业务的人寥寥无几。我一个人呆在办业务的窗口,无所事事,索性就看起了报纸。

③近四点的时候,外面突然挟风裹雪地刮进来一个“雪人”,一进门便噼里啪啦地拍打着身上的雪花。我被响声惊动,抬眼一看,原来是一个年龄在六十上下的老妇人。如此寒冷的天气,老妇人的衣着颇显单薄,一边不断搓着双手,一边哈着气。

④她走近窗口,轻声问:“拍电报是这里吗?”我点点头。“多少钱?”她弱弱地问。 “一毛五一个字。”我说,然后看她一身颇为寒碜的衣服,又追问了一句,“你要发电报?”

⑤要知道,在那个年代里,若非太紧急的事情,一般老百姓是舍不得花钱拍电报的。

⑥“嗯。”老妇人点点头,听了我报的价格,短暂的一愕。接着,摩挲地从口袋里拿出一个纸包,慢慢地打开一层又一层的纸,才露出里面躺着的平整的毛票子,说:“我儿子在东北当兵,好久没联系了哩。现在这里都这么冷,东北怕是更冷了。我想发个电报,给他提个醒儿。”

⑦我心里一暖,放下了报纸,便细细端详起眼前的这个老妇人。她满脸的皱褶,像是被岁月的犁铧耕耘过无数次……我突然想起家中的老母,和眼前的她竟是如此相像。

⑧“大娘,您要发什么内容?”我问她,“字数越少,越省钱。”我提醒了她一句。老妇人思索了一阵子才说:“你就告诉他,天气变冷了,要记得多穿衣服。还要告诉他,我很想他。”老妇人说完,自己在心底核算了一下,补充说,“十六七个字,是吧?”

⑨我按照她要表达的意思,在心底默算一下,还真是。就觉得语言不够简洁,便对她说:“大娘,您看‘天冷,多加衣’这几个字可以不?简洁,意思又表达了出来,而且省钱。”

⑩老妇人一听,显得很高兴,刚准备点头之际,突然又想起了什么,说:“你得告诉他,我这个当妈的很想他。在后面加四个字——妈很想你。”

⑾我笑了:“看您说的,这世上哪有母亲不想儿女的呢。您哪,不说这四个字,您儿子也知道您想他,何必浪费这四个字的钱呢,六毛呢。”我特意把“六毛”两个字加重了语气。

⑿老妇人稍微犹豫了一下,显然她被我说的“六毛钱”给打动了。但转瞬间,她改变了主意。“不!”老妇人坚持要加上这四个字,还说,“我就怕他不知道我想他呢。”老妇人一边说,一边把钱数好了,颤巍巍地从窗口递给我,在我接钱的那一瞬间,老妇人忽然轻轻握住我的手,说:“同志,我真的好想我儿呢!”

⒀我猛然感觉到,整个冬天的寒意好像蓦然没了踪迹。只觉得,老妇人那略微冰凉的手掌间,传来的是一阵又一阵的鸟语花香。温暖,瞬间就在我心头铺展开来。

⒁原来,我们一直都觉得父母对我们的思念,是理所当然的。却很久都没有明白,母亲对我们的思念,一直在我们的理解之外,像是一朵潜滋暗长的花儿,一直在无声中惊艳,于沉默中盛放。

题目:第②段画线句在文中的作用_______________________________________________

________________________________________________________________________(3分)

(二)童年随之而去

⑴不满十岁,我已知“寺”、“庙”、“院”、“殿”、“观”、“宫”、“庵”的分别。

⑵我随着母亲和一大串姑妈舅妈姨妈上摩安山去做佛事。将近山顶的“睡狮庵”,我问道:“就是这里啊?是叫尼姑做道场啊?”母亲说:“不噢,这里的当家和尚是个大法师。”我更诧异了:“那,怎么住在庵里呢?睡狮庵!”

⑶庵门也平常,一入内,气象十分恢宏,俨然一座尊荣古刹。我目不暇给,忘了“庵”字之谜。母亲是为了祭祖,才来山上做佛事,说是要七七四十九天才功德圆满。

⑷最后一天,我跪在大殿里捧个木盘,静等法师念“疏头” ①。屈膝在袈裟经幡丛里,我却对站在右边的和尚的吟诵发生了兴趣。

⑸“……唉吉江省立桐桑县清风乡二十唉四度,索度明王侍耐唉嗳啊唉押,唉嗳……”

⑹我暗笑,原来那黄纸折成的“疏头”上,竟写明地址呢,可是“二十四度”是什么?……因为胡思乱想,就不觉到了终局。我奔回来向母亲交差,还得意地说:“这疏头上还有地址,是寄给阎罗王收的。”

⑺没想到围着母亲的那群姑妈舅妈姨妈们大事调侃:?

⑻“哎哟!十岁的孩子已经听得懂和尚念经了,将来不得了啊!”

⑼“举人老爷的得意门生嘛!”

⑽那举人老爷,是前清的饱学鸿儒,我的家庭教师。那时代,尤其是我家吧,“禁书”的范围之广,连唐诗宋词也不准上桌,说:“还早。”所以一本《历代名窑释》中的两句“雨过天青云开处,者般颜色做将来”,我就觉得清新有味道,琅琅上口。某日对着案头一只青瓷水盂,不觉漏了嘴,老夫子竟听见了,训道:“哪里来的歪诗,以后不可吟风弄月,丧志的呢!”

⑾我怕作文章,老夫子出的题,常令人不知所云。于是,我只好瞎凑,凑一阵,算算字数,再凑,凑到将近两百,“轻舟已过万重山”。等到卷子发回,朱笔圈改得“__________”,我又羞又恨,既而又幸灾乐祸:也好,老夫子自家出题自家做。我去其恶评誊录一遍,备着母亲查看——果然,一日,母亲阅毕,微笑道:“也亏你胡诌得还通顺,就是欠警策。”我心中暗笑老夫子被母亲指为“胡诌”,没有警句。

⑿上船,回家啰!回望了一眼睡狮庵,和尚住在尼姑庵里?庵是小的啊,怎么有这样大的庵呢?这些人都不问问。

⒀满船的人兴奋地等待解缆起篙时,我蓦地跳起:“碗!”

⒁那碗却有来历。我起初不愿吃斋,老法师特意赠我一只名窑的小盂,青蓝得十分可爱,盛来的饭,似乎变得可口了。母亲说:“这是越窑,只有大当家和尚才拿得出这样的宝贝,小心摔破了。”每次餐毕,我自去泉边洗净,藏好。临走的那晚,我用棉纸包了,放在枕边。不料还是忘了。

⒂我走过正待抽落的跳板,登岸,坐在系缆的树桩上,低头凝视河水。母亲轻声吩咐一个船夫,那小伙子三脚两步飞过跳板,上山了。

⒃我不知道上山下山要花这么长的时间……那船夫终于奔近来,憨笑着伸手入怀,掏出那只碗——我双手接过,谢了他。捧着,走过跳板。

⒄一阵摇晃,渐闻橹声欸乃①,碧波像大匹软缎,荡漾舒展,船头的水声,船梢摇橹者的断续语声,显得异样地宁适。我独自靠前舷而坐。两岸山色苍翠,水里的倒影鲜活闪袅,迎面的风又暖又凉。

⒅河面渐宽,山也平下来了,我想把碗洗一洗。用碗舀了河水顺手泼去,阳光照得水沫晶亮如珠……我站起来,可以泼得远些——脱手,碗飞掉了!那碗在急旋中平平着水,像一片断梗的小荷叶,浮着,向船后渐远渐远……我望着望不见的东西——醒不过来了。

⒆母亲出舱来,我告诉了她。“有人会捞得的,就是沉了,将来有人会捞起来的。只要不碎就好……这种事以后多着呢。”

⒇最后一句很轻很轻,什么意思?那时,那浮氽的碗,随之而去的是我的童年。

【注】①疏头:旧时向鬼神祈福的祝文。②欸乃(ǎinǎi):象声词。摇橹声。

题目:第⒄段主要运用了______________描写。此描写方法在文中的作用是_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________